現代は、情報が洪水のように押し寄せる時代です。Webサイト、SNS、広告など、私たちは日々膨大な量の言葉に触れています。そんな中で、自社の商品やサービスに注意を向けてもらうためには、一瞬で人の心を捉え、記憶に残る言葉、すなわち「キャッチコピー」の力が不可欠です。

優れたキャッチコピーは、単に目立つだけでなく、ターゲットの心に深く刺さり、共感を呼び、行動を促します。それは、ビジネスの成長を左右する強力な武器となり得ます。しかし、「どうすれば人の心を動かすキャッチコピーが作れるのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、キャッチコピーの基本的な役割から、優れたコピーに共通する条件、具体的な作成ステップ、そしてすぐに使えるコツや型まで、網羅的に解説します。さらに、スキルアップのための練習方法や役立つツールも紹介します。この記事を読めば、単なる言葉の組み合わせではない、戦略に基づいた「刺さるキャッチコピー」の作り方が分かり、誰でも効果的なコピーを生み出すための土台を築けるでしょう。

目次

キャッチコピーとは

キャッチコピーと聞くと、テレビCMで流れるような有名なフレーズを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その本質はもっと深く、マーケティング活動において極めて重要な役割を担っています。まずは、キャッチコピーの基本的な定義と、それが持つ力について理解を深めていきましょう。

人の心をつかみ行動を促すための短い言葉

キャッチコピーとは、その名の通り「聞き手や読み手(=ターゲット)の心を捉え(キャッチし)、注意を引きつけるための宣伝文句」です。広告や商品パッケージ、Webサイトなどで使われ、主にユーザーの興味を惹きつけ、その先の行動(続きを読む、商品詳細を見る、購入するなど)へと導くことを目的としています。

情報過多の現代社会において、人々が一つの情報に割く時間は非常に短くなっています。スクロールする指を止めさせ、一瞬で「これは自分に関係があるかもしれない」と思わせる力が、キャッチコピーには求められます。そのため、ただ奇抜で目立つ言葉を並べれば良いというわけではありません。

優れたキャッチコピーは、ターゲットが抱える悩みや願望を的確に捉え、その解決策や理想の未来を提示することで、強い共感を生み出します。それはまるで、大勢の中から「あなた」にだけ語りかけてくるような、パーソナルなメッセージです。この「自分ごと化」こそが、人の心を動かし、記憶に残り、最終的な行動へと繋がる鍵となります。

例えば、ただ「高性能なパソコンです」と伝えるよりも、「アイデアが、指先から溢れ出す。」と表現した方が、クリエイティブな仕事をしている人の心には響くでしょう。これは、製品のスペック(特徴)ではなく、それを使うことで得られる素晴らしい体験(ベネフィット)を伝えているからです。このように、キャッチコピーは単なる説明文ではなく、価値を翻訳し、感情に訴えかけるコミュニケーションツールなのです。

キャッチコピーが持つ3つの役割

キャッチコピーは、その短い言葉の中に、ビジネスを成功に導くための重要な役割を凝縮しています。ここでは、その代表的な3つの役割について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

興味を引きつけて先を読ませる

キャッチコピーの最も基本的かつ重要な役割は、ターゲットの注意を引き、その先の情報(ボディコピー、商品説明、記事本文など)へと読み進めてもらうことです。どんなに素晴らしい商品や有益な情報を用意していても、最初の数秒で興味を引けなければ、その存在にすら気づいてもらえません。

有名なコピーライターであるジョン・ケープルズは、その著書の中で「見出し(キャッチコピー)は、広告の切符である」と述べています。切符がなければ、電車に乗ることすらできないように、キャッチコピーが魅力的でなければ、その先の本文が読まれることはないのです。

Web広告であればクリックしてもらうため、雑誌広告であればページをめくる手を止めてもらうため、Webサイトであれば直帰させずに滞在してもらうために、キャッチコピーは「フック」としての役割を果たします。例えば、ブログ記事のタイトルが「私の夏休み日記」では誰も読みませんが、「たった3日で人生が変わった、あの夏の沖縄旅行の話」であれば、何があったのか気になって読み進めたくなるでしょう。

この「気になる」「もっと知りたい」という好奇心を刺激することが、最初の関門を突破するための鍵となります。

商品やサービスの購入・利用を促す

キャッチコピーは、単に興味を引くだけでなく、最終的に商品やサービスの購入・利用といった具体的な行動を促す役割も担います。これは「コンバージョン(成果)」に直結する非常に重要な機能です。

人の購買行動は、論理だけでなく感情に大きく左右されます。キャッチコピーは、ターゲットの感情に直接訴えかけることで、購買意欲を掻き立てます。「この商品を使えば、もっと素敵な自分になれるかもしれない」「このサービスを利用すれば、今の悩みが解決するかもしれない」といった、ポジティブな未来を想像させることが重要です。

例えば、ダイエット食品の広告で「1ヶ月で5kg痩せる成分配合」と伝える(特徴の訴求)だけでなく、「あの頃の服が、また着られた。」というキャッチコピーを添えることで、ターゲットは単に痩せるという事実だけでなく、痩せた先にある喜びや感動(ベネフィット)を具体的にイメージできます。この感情的な結びつきが、「欲しい」「試してみたい」という強い動機に繋がるのです。

このように、キャッチコピーは商品の魅力を最大限に引き出し、ターゲットの背中をそっと押すセールスパーソンのような役割を果たします。

企業やブランドのイメージを構築する

キャッチコピーは、短期的な販売促進だけでなく、長期的な視点で企業やブランドのイメージ(世界観や価値観)を構築し、顧客との信頼関係を築くという重要な役割も持っています。繰り返し使われるコーポレートスローガンやブランドメッセージは、その企業が「何を目指し、社会にどのような価値を提供しようとしているのか」を象徴する言葉となります。

例えば、「お、ねだん以上。」というフレーズを聞けば、多くの人が特定の家具・インテリア小売店を思い浮かべ、その企業が提供する「品質と価格のバランスに優れた商品」という価値を瞬時に理解するでしょう。これは、長年にわたって一貫したメッセージを発信し続けることで、強力なブランドイメージが顧客の心に深く刻み込まれた結果です。

優れたブランドコピーは、顧客に安心感や共感を与え、数ある選択肢の中から「このブランドだから選びたい」という指名買いを促します。それは、価格競争から一線を画し、独自のポジションを築くための強力な土台となります。

このように、キャッチコピーは単なる広告文句に留まらず、企業の哲学や姿勢を社会に伝え、顧客との長期的なエンゲージメントを育むための旗印となるのです。

キャッチフレーズやボディコピーとの違い

マーケティングや広告の世界では、キャッチコピーと似たような言葉がいくつか存在し、混同されがちです。ここでは、代表的な「キャッチフレーズ」と「ボディコピー」との違いを明確にしておきましょう。

| 用語 | 主な役割 | 長さ | 使用される場所の例 |

|---|---|---|---|

| キャッチコピー | ターゲットの注意を引きつけ、具体的な行動を促す。 | 短い | 広告の見出し、Webサイトのファーストビュー、商品パッケージ |

| キャッチフレーズ | 企業や商品の特徴・理念を象徴し、覚えてもらう。 | 短い | コーポレートスローガン、ブランドタグライン、CMの締め |

| ボディコピー | 商品やサービスの詳細を説明し、理解・納得を促す。 | 長い | 広告の本文、商品の詳細説明ページ、パンフレットの本文 |

キャッチコピーは、前述の通り、広告やプロモーションの最前線で「掴み」の役割を果たします。瞬間的なインパクトと行動喚起が重視される、いわば「攻め」の言葉です。その広告キャンペーンや特定の商品のために作られることが多く、比較的短命な場合もあります。

一方でキャッチフレーズは、もう少し広い意味合いで使われます。特に、企業全体や特定ブランドの理念や姿勢を象徴する「タグライン」や「スローガン」を指すことが多いです。キャッチコピーよりも長期間にわたって使用され、ブランドのアイデンティティを確立し、覚えてもらうための「顔」となる言葉です。例えば、テレビCMの最後に企業ロゴと共に出される短い言葉は、キャッチフレーズにあたります。

そしてボディコピーは、キャッチコピーで興味を持った読み手に対して、より詳しい情報を提供し、理解と納得を深めてもらうための本文です。商品の特徴、使い方、開発背景、お客様の声などを具体的に記述し、購入への不安を取り除き、論理的に説得する役割を担います。キャッチコピーが「なぜこれを見るべきか?」を伝え、ボディコピーが「なぜこれを買うべきか?」を詳細に説明する、という関係性です。

これら3つは、それぞれ役割が異なりますが、一貫したメッセージのもとで連携することで、相乗効果を生み出します。優れたキャッチコピーで注意を引き、魅力的なボディコピーで納得させ、印象的なキャッチフレーズで記憶に残す。この一連の流れが、効果的なコミュニケーションを構築するのです。

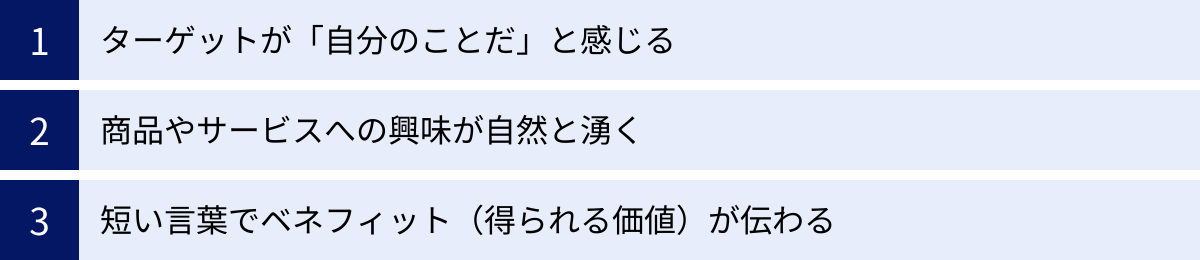

優れたキャッチコピーに共通する3つの条件

世の中には無数のキャッチコピーが存在しますが、人々の心に残り、行動を喚起する「優れた」キャッチコピーには、いくつかの共通点があります。ここでは、その中でも特に重要な3つの条件を解説します。これらの条件を意識するだけで、あなたの作るコピーは格段に魅力的になるでしょう。

① ターゲットが「自分のことだ」と感じる

優れたキャッチコピーの第一条件は、見た瞬間にターゲットが「あ、これ、私のことだ」と直感的に感じることです。情報が溢れる現代では、自分に関係のない情報は無意識のうちに読み飛ばされてしまいます。大勢に向けた漠然としたメッセージではなく、「たった一人のあなた」に語りかけるような具体性が不可欠です。

これを実現するためには、まず「誰に届けたいのか」というターゲット像(ペルソナ)を徹底的に深掘りする必要があります。年齢や性別といったデモグラフィック情報だけでなく、どんなライフスタイルで、どんな価値観を持ち、どんな悩みを抱え、どんな言葉遣いをするのかといったサイコグラフィック情報まで、解像度高くイメージすることが重要です。

例えば、30代の働く女性向けのスキンケア商品があったとします。

- 悪い例:「全ての女性に、輝く肌を。」

- →「全ての女性」という言葉は聞こえは良いですが、誰の心にも響きません。漠然としすぎていて、自分ごととして捉えにくいです。

- 良い例:「夜10時からのスキンケア。明日、鏡を見るのが楽しみになる。」

- →「夜10時」という具体的な時間を入れることで、仕事や家事を終えて一息つく働く女性の姿が目に浮かびます。「明日、鏡を見るのが楽しみになる」という言葉は、忙しい毎日の中でも美しくありたいと願う彼女たちのインサイト(深層心理)に寄り添っています。

このように、ターゲットの日常や感情に寄り添い、具体的なシーンや言葉を用いることで、「これは私のためのメッセージだ」という強い当事者意識を生み出すことができます。広告の父デイヴィッド・オグルヴィも、「消費者を愚か者と考えてはいけない。彼女はあなたの妻だ」という言葉を残しています。これは、ターゲットをひとりの人間として深く理解し、敬意をもって語りかけることの重要性を示唆しています。

② 商品やサービスへの興味が自然と湧く

第二の条件は、コピーを読むことで、売り込まれている感覚なく、自然と商品やサービスそのものへの興味が湧いてくることです。多くの人は広告や宣伝に対して、ある種の警戒心を持っています。「買わされたくない」という気持ちが働くため、あからさまな売り込み文句は敬遠されがちです。

そこで重要になるのが、「好奇心を刺激する」というアプローチです。人は、知らないこと、意外なこと、少しだけ隠されたことに対して、本能的に「知りたい」という欲求を抱きます。この心理を利用して、情報の全てを語るのではなく、あえて「これは何だろう?」「どういうこと?」と考えさせる余白を残すのです。

例えば、ある英会話教材のキャッチコピーを考えてみましょう。

- 売り込みが強い例:「今すぐ買える!最高の英会話教材!」

- →「買える」「最高」といった直接的な表現は、かえってユーザーを身構えさせてしまいます。

- 興味が湧く例:「あなたが英語を話せない理由は、単語力のせいじゃない。」

- →多くの人が「英語が話せないのは単語や文法を知らないからだ」と思っている常識に一石を投じるコピーです。「え、じゃあ何が原因なの?」という疑問が生まれ、その答えを知るために、自然と広告の続きを読む、あるいはサービスの詳細ページを見たいという気持ちになります。

このように、ターゲットが信じている常識を覆したり、意外な事実を提示したり、問いかけを投げかけたりすることで、受動的に情報を受け取る状態から、能動的に答えを探す状態へと意識を転換させることができます。優れたキャッチコピーは、セールスマンのように商品を押し付けるのではなく、ミステリー小説の冒頭のように、読み手の心を惹きつけ、物語の先へと誘うのです。

③ 短い言葉でベネフィット(得られる価値)が伝わる

第三の条件は、一瞬で理解できるほど短い言葉でありながら、商品やサービスから得られる「ベネフィット」が明確に伝わることです。ここで重要なのは、「特徴(Feature)」と「ベネフィット(Benefit)」の違いを正しく理解することです。

- 特徴(Feature): その商品やサービスが持っているスペックや機能、事実。「このカメラは2000万画素です」「この美容液にはビタミンCが配合されています」など。

- ベネフィット(Benefit): その特徴によって、顧客が享受できる未来の素晴らしい体験や価値。「だから、あなたはどうなるのか?」という問いへの答え。「大切な一瞬を、細部まで鮮やかに残せる」「シミの気にならない、明るい素肌へ」など。

顧客が本当に求めているのは、商品の特徴そのものではなく、その商品を使うことで自分の生活がどう良くなるか、どんな悩みが解決するのかというベネフィットです。優れたキャッチコピーは、このベネフィットを的確に言語化し、ターゲットの心に届けます。

考えてみてください。ドリルを買いに来た人は、ドリルそのものが欲しいわけではありません。彼らが本当に欲しいのは「穴」です。もっと言えば、「棚を壁に取り付ける」という目的を達成したいのです。

この原則をキャッチコピーに応用してみましょう。高性能な掃除機の例です。

- 特徴を伝えている例:「吸引力500Wのサイクロン式掃除機」

- →スペックは分かりますが、それが自分の生活にどう影響するのかイメージしにくいです。

- ベネフィットを伝えている例:「掃除が、面倒じゃなくなった。」

- →「吸引力が強いから、何度も往復しなくてもゴミが取れる」「コードレスだから、部屋から部屋への移動が楽」といった特徴がもたらす最終的な価値、つまり「面倒な家事からの解放」というベネフィットを端的に表現しています。これなら、掃除を面倒だと感じている多くの人の心に響きます。

キャッチコピーは、ターゲットが理解できる言葉で、できるだけ短く、それでいて最も重要なベネフィットを伝える必要があります。 複雑な技術や専門用語を並べるのではなく、それによってもたらされる「理想の未来」をシンプルに見せることが、人の心を動かす最短距離なのです。

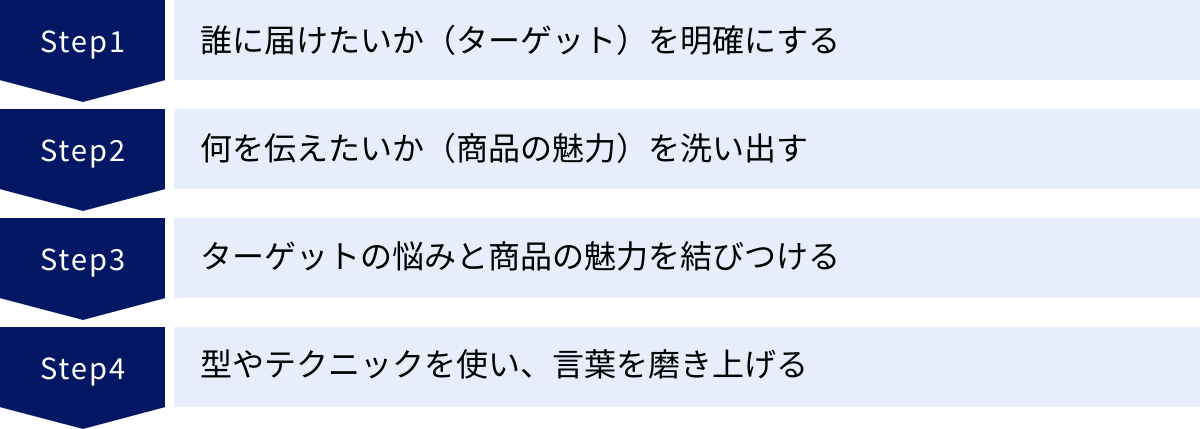

キャッチコピー作成の基本4ステップ

感覚やひらめきだけで優れたキャッチコピーを生み出すのは、一部の天才に限られた話です。しかし、正しい手順を踏めば、誰でも論理的に、そして効果的にキャッチコピーを作成できます。ここでは、そのための基本的な4つのステップを紹介します。このプロセスに沿って進めることで、アイデアが発散せず、的を射た言葉を見つけやすくなります。

① 誰に届けたいか(ターゲット)を明確にする

キャッチコピー作成の最初の、そして最も重要なステップは、「誰に」メッセージを届けたいのかを具体的に定義することです。ターゲットが曖昧なままでは、誰の心にも響かない、当たり障りのない言葉しか生まれません。

前述の「優れたキャッチコピーの条件」でも触れたように、ターゲットを「自分ごと化」させるためには、その人物像を深く理解する必要があります。ここで有効なのが「ペルソナ設定」です。ペルソナとは、商品やサービスの典型的なユーザー像を、架空の人物として具体的に設定するマーケティング手法です。

ペルソナを設定する際は、以下のような項目を詳細に定義していきます。

- デモグラフィック情報(属性):

- 年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、家族構成など。

- サイコグラフィック情報(価値観・ライフスタイル):

- 性格、価値観(何を大切にしているか)

- 趣味、休日の過ごし方

- 情報収集の方法(よく見るWebサイト、SNS、雑誌など)

- 消費行動の傾向(価格重視か、品質重視か、口コミを参考にするかなど)

- 悩みや願望:

- 現在抱えている具体的な悩み、不満、課題

- 将来達成したい目標、理想の状態

例えば、「都内在住の32歳女性、IT企業勤務の独身、年収500万円。仕事は充実しているが、平日は多忙で自炊する時間がなく、健康的な食生活を送れていないことに罪悪感を抱いている。休日はヨガやカフェ巡りでリフレッシュするのが好き。情報収集はInstagramとニュースアプリが中心。」といった具合に、まるで実在する人物かのようにリアリティを持たせることが重要です。

ここまでターゲットを絞り込むと、「この人(田中さん)なら、どんな言葉に反応するだろう?」「彼女のどんな悩みに寄り添えるだろう?」と、具体的な視点で言葉を探せるようになります。万人に向けた100点のコピーを目指すのではなく、たった一人のペルソナに突き刺さる120点のコピーを目指すことが、結果的に多くの人の共感を呼ぶ近道となるのです。

② 何を伝えたいか(商品の魅力)を洗い出す

ターゲットが明確になったら、次に「何を」伝えるか、つまり商品やサービスの魅力を徹底的に洗い出すステップに移ります。この段階では、質より量を重視し、思いつく限りの要素をリストアップしていくことが大切です。

商品の魅力を整理する際には、客観的な視点を持つことが重要です。自社の思い込みだけでなく、市場や競合と比較して「本当に強みと言えるのか?」を冷静に分析する必要があります。ここで役立つのが、以下のようなマーケティングのフレームワークです。

- 3C分析:

- Customer(市場・顧客): 顧客は誰で、何を求めているか?(ステップ①で深掘り)

- Company(自社): 自社の強み・弱みは何か?

- Competitor(競合): 競合の強み・弱みは何か?

- SWOT分析:

- Strength(強み): 内部環境のプラス要因

- Weakness(弱み): 内部環境のマイナス要因

- Opportunity(機会): 外部環境のプラス要因

- Threat(脅威): 外部環境のマイナス要因

これらのフレームワークを使いながら、以下のような切り口で魅力を洗い出してみましょう。

- 機能・スペック: 「他社製品より2倍長持ちするバッテリー」「国産オーガニック原料のみを使用」など。

- 価格・コストパフォーマンス: 「月額980円で使い放題」「初期費用0円」など。

- デザイン・見た目: 「グッドデザイン賞受賞」「ミニマルで洗練されたデザイン」など。

- 歴史・権威性: 「創業100年の伝統」「〇〇大学との共同開発」など。

- 独自性・新規性: 「業界初の〇〇技術を搭載」「これまでになかった新しい体験」など。

- サポート体制: 「24時間365日のカスタマーサポート」「購入後も安心の5年保証」など。

この段階では、まだ「特徴(Feature)」のレベルで構いません。ブレインストーミングの要領で、どんな些細なことでも構わないので、とにかくたくさんの「伝えられること」を付箋やホワイトボードに書き出していくことが、後のステップで豊かな表現を生み出すための重要な土台となります。

③ ターゲットの悩みと商品の魅力を結びつける

ステップ①で定義した「ターゲット(の悩み)」と、ステップ②で洗い出した「商品の魅力」が揃ったら、次はこの2つを結びつける作業です。これがキャッチコピーの核となる「コンセプト」を決定するプロセスであり、「特徴(Feature)」を「ベネフィット(Benefit)」に翻訳する重要なステップでもあります。

具体的には、ステップ②でリストアップした商品の魅力一つひとつに対して、「だから、ターゲットはどうなるのか?」「その結果、ターゲットのどんな悩みが解決し、どんな理想が実現するのか?」と自問自答を繰り返します。

例えば、先ほどのペルソナ「忙しい30代OLの田中さん」と、ある「冷凍宅配ミールキット」を題材に考えてみましょう。

| 商品の魅力(特徴) | だから、田中さんはどうなる?(ベネフィット) |

|---|---|

| 調理時間10分 | 忙しい平日の夜でも、すぐに温かい手料理が食べられる。自分の時間が増える。 |

| 管理栄養士が監修 | 献立を考えなくても、栄養バランスの取れた食事ができる。健康への罪悪感がなくなる。 |

| 国産野菜をたっぷり使用 | 手軽なのに、ちゃんと野菜を摂れている安心感が得られる。 |

| メニューが毎週変わる | 毎日同じような食事にならず、飽きずに楽しめる。食事が楽しみに変わる。 |

このように、商品の特徴をターゲットの視点から見つめ直し、その人の生活にどのようなポジティブな変化をもたらすのかを具体的に言語化していきます。この「結びつけ」の作業を行うことで、単なる商品説明ではない、ターゲットの心に響くメッセージの方向性が見えてきます。

この中で、ペルソナが抱える最も深い悩みや、最も強く求めている願望に応えることができる結びつきはどれかを考え、コピーの軸となる訴求ポイント(UVP: Unique Value Proposition)を定めます。上記の例であれば、「忙しさ」と「健康への罪悪感」という2大悩みを同時に解決できる点が、最も強力な訴求ポイントになりそうです。この軸がブレないようにすることが、一貫性のあるメッセージを作る上で非常に重要です。

④ 型やテクニックを使い、言葉を磨き上げる

訴求の軸が決まったら、いよいよ最後のステップ、それを具体的な言葉に落とし込み、磨き上げていく作業です。ここで、後述する「キャッチコピーのコツ」や「表現テクニックの型」が強力な武器となります。

いきなり完璧な一句を生み出そうとせず、まずは思いつくままにたくさんのコピー案を書き出してみましょう。「下手な鉄砲も数撃てば当たる」という言葉があるように、この段階では量を出すことが質に繋がります。

例えば、先ほどの冷凍宅配ミールキットの「忙しくても健康的な食事ができる」という訴求軸を、様々な型やテクニックを使って表現してみます。

- ターゲットに呼びかける(コツ①): 「お疲れ様。今日の夕食は、10分でごちそうにしませんか?」

- ベネフィットを伝える(コツ②): 「罪悪感も調理する。そんな夜ごはん。」

- 数字を入れる(コツ③): 「働く私の、平日夜を救う10分の魔法。」

- 問いかける(コツ⑥): 「いつまで、コンビニ弁当に頼りますか?」

- 常識を覆す(コツ⑤): 「冷凍が、一番おいしい。」

このように、同じコンセプトでも、切り口や表現方法を変えるだけで全く異なる印象のコピーが生まれます。複数の案を並べて比較検討し、最もターゲットの心に響き、商品の魅力を伝えられるものはどれかを選び抜きます。

選ぶ際には、声に出して読んでみたり、第三者に意見を聞いてみたりするのも有効です。語呂の良さ、リズム感、分かりやすさ、インパクトなどを客観的に評価し、最後の最後まで言葉を磨き上げていきましょう。この地道なプロセスこそが、凡庸な言葉を「刺さるキャッチコピー」へと昇華させるのです。

刺さるキャッチコピーを作る15のコツ

キャッチコピー作成の基本的なステップを理解したら、次はその表現力を高めるための具体的な「コツ」を学びましょう。ここでは、人の心理に働きかけ、言葉の強度を高める15のテクニックを、具体的な(架空の)例文と共に紹介します。これらのコツを組み合わせることで、表現の引き出しが格段に増えるはずです。

① ターゲットに具体的に呼びかける

「みなさん」ではなく「あなた」に語りかけることで、メッセージは一気にパーソナルになります。さらにターゲットの属性や状況を具体的に示すことで、「これは私のことだ」という当事者意識を強く喚起できます。

- (例文)30歳からのエイジングケアに、本気で向き合いたいあなたへ。(化粧品)

- (例文)入学準備がまだ終わらない、パパとママにお知らせです。(子供用品)

- (例文)部下のマネジメントに悩む、すべてのリーダーへ。(ビジネス書)

② 商品から得られる未来(ベネフィット)を伝える

顧客が求めているのは商品の機能ではなく、それによってもたらされる素晴らしい未来です。商品を使った後の理想の状態を具体的に描くことで、強い欲求を掻き立てます。

- (例文)この一杯が、午前中のパフォーマンスを変える。(コーヒー)

- (例文)週末が、待ち遠しくなる家。(注文住宅)

- (例文)もう、パスワードを思い出す必要はありません。(ID管理ツール)

③ 具体的な数字を入れて説得力を高める

「たくさん」「すごい」といった曖昧な言葉よりも、具体的な数字は客観性と信頼性を与え、メッセージに説得力をもたらします。満足度、実績、時間、価格など、数字で示せるものは積極的に活用しましょう。

- (例文)顧客満足度98.7%。選ばれるのには理由があります。(サービス全般)

- (例文)たった5分の習慣で、10年後の自分が変わる。(健康食品)

- (例文)導入企業の85%が、3ヶ月以内に業務効率の改善を実感。(業務システム)

④ 意外な言葉を組み合わせてギャップを作る

「AなのにB」のように、本来結びつかないような言葉を組み合わせることで、読み手に「おや?」と思わせるフックを作ります。この違和感が興味を引き、記憶に残りやすくなります。

- (例文)これは、お米でできたパンです。(米粉パン)

- (例文)一番静かな、お祭り。(読書キャンペーン)

- (例文)走る、社長室。(高級セダン)

⑤ 常識を覆す表現で注意を引く

多くの人が「当たり前」だと思っていることに、あえて「No」を突きつけることで、強いインパクトを与えます。ターゲットの固定観念を揺さぶり、「なぜ?」という知的好奇心を刺激するテクニックです。

- (例文)英語の勉強は、今すぐやめなさい。(翻訳デバイス)

- (例文)家賃は、捨てるお金です。(不動産販売)

- (例文)頑張るほど、仕事は終わらない。(タスク管理術)

⑥ 問いかけて考えさせる

一方的に情報を伝えるのではなく、問いかける形にすることで、読み手は無意識に答えを探そうとします。これにより、メッセージへのエンゲージメントが深まり、自分ごととして考えるきっかけを与えます。

- (例文)今の保険、10年後もあなたの味方ですか?(保険見直しサービス)

- (例文)あなたのウェブサイト、本当にお客様が見たい情報ですか?(Webコンサルティング)

- (例文)夏休みの宿題、いつから始めますか?(学習塾)

⑦ ストーリーを語る

人は単なる事実よりも、物語に心を動かされます。商品の開発秘話、創業者の想い、利用者の変化など、背景にあるストーリーを匂わせることで、共感や感情移入を促します。

- (例文)一杯のスープのために、私たちは畑から作った。(食品メーカー)

- (例文)たった一人の「不便」から、このサービスは生まれた。(ITサービス)

- (例文)父が教えてくれなかった、スーツの選び方。(紳士服店)

⑧ 五感を刺激する言葉を使う

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚に訴えかける言葉を使うことで、読み手の頭の中に鮮やかなイメージを喚起します。シズル感のある表現は、特に食品や体験型サービスで効果的です。

- (例文)肉汁がじゅわっと溢れ出す、黄金色のからあげ。(飲食店)

- (例文)ふわふわのタオルに、顔をうずめる幸せ。(日用品)

- (例文)潮風の香りと、波の音しか聞こえない休日。(リゾートホテル)

⑨ 擬音語・擬態語(オノマトペ)を活用する

オノマトペは、物事の状態や動きを直感的かつ生き生きと伝えることができる便利な言葉です。難しい説明をせずとも、感覚的に商品の魅力を伝えることができます。

- (例文)もちもち、つるん。新食感の生パスタ。(食品)

- (例文)シュワっと溶けて、すっきり爽快。(入浴剤)

- (例文)気になる毛穴を、つるんとカバー。(化粧下地)

⑩ 不安や悩みに寄り添う

人は利益を得ることよりも、損失を回避したいという気持ち(損失回避性)が強く働く傾向があります。ターゲットが抱える具体的な不安や悩みに直接言及し、それに寄り添う姿勢を見せることで、強い信頼感とニーズを生み出します。

- (例文)「何から始めたらいいか分からない」そんなあなたのための資産運用。(金融サービス)

- (例文)その肩こり、あきらめていませんか?(整体院)

- (例文)急な出費。誰にも相談できない。そんな時に。(カードローン)

⑪ 専門家や実績など権威性を示す

「専門家のおすすめ」「〇〇賞受賞」「有名大学との共同研究」など、第三者からの評価や権威性を活用することで、商品やサービスの信頼性を一気に高めることができます。

- (例文)皮膚科医と共同開発した、敏感肌のためのスキンケア。(化粧品)

- (例文)世界が認めた、日本の技術。(製造業)

- (例文)トップアスリートが選ぶ、コンディショニングウェア。(スポーツ用品)

⑫ 流行やトレンドを取り入れる

時事ネタや流行語、話題のトピックなどをキャッチコピーに取り入れることで、時代性を感じさせ、ターゲットの関心を引くことができます。ただし、すぐに陳腐化するリスクもあるため、短期的なキャンペーンなどに適しています。

- (例文)今年こそ「ととのう」を、我が家で。(家庭用サウナ)

- (例文)会議は、オンラインで“密”になる。(Web会議ツール)

- (例文)おうち時間を、もっとクリエイティブに。(画材セット)

⑬ リズムや語呂の良さを意識する

声に出して読んだ時のリズム感や、語呂の良さも重要です。七五調や対句、韻を踏むなどの工夫を凝らすことで、覚えやすく、口ずさみやすいコピーになります。

- (例文)やめられない、とまらない。(スナック菓子:架空)

- (例文)ココロも満タンに。(ガソリンスタンド:架空)

- (例文)セブン、イレブン、いい気分。(コンビニエンスストア:架空)

⑭ マイナスな印象をプラスに転換する

一見するとデメリットに思える特徴を、逆転の発想でポジティブな価値として提示するテクニックです。誠実な印象を与え、他社との差別化にも繋がります。

- (例文)駅から遠い、森のレストラン。(レストラン)

- (例文)小さいから、おいしい。(ミニトマト)

- (例文)すごく面倒だけど、すごく美味しいコーヒー。(コーヒー豆)

⑮ とにかく短く、分かりやすい言葉でまとめる

あらゆるテクニックの土台となるのが、このコツです。最終的には、誰が読んでも一瞬で意味が分かる、シンプルで短い言葉に落とし込むことが最も重要です。専門用語や難しい言い回しは避け、小学生でも理解できるくらいの平易な表現を心がけましょう。

- (例文)着る、日焼け止め。(UVカットパーカー)

- (例文)息、爽やか。(マウスウォッシュ)

- (例文)会いに行く、をためらわない。(交通機関)

すぐに使えるキャッチコピーの表現テクニック12の型

前章の「コツ」が考え方のヒントだとすれば、この章で紹介する「型」は、具体的な言葉を組み立てるためのテンプレートです。これらの型に当てはめて考えることで、誰でも簡単にキャッチコピーのバリエーションを生み出すことができます。

| 型の名称 | 特徴 | 例文(架空) |

|---|---|---|

| ① メリット訴求型 | 商品がもたらす直接的な利益(ベネフィット)を伝える王道の型。 | 「朝の10分を、あなたに。」(食洗機) |

| ② ターゲット絞り込み型 | 「〇〇なあなたへ」と呼びかけ、自分ごと化を促す。 | 「ITエンジニアの、キャリアの悩みに。」(転職エージェント) |

| ③ 問いかけ型 | 質問を投げかけ、読者の思考を促し、関心を引きつける。 | 「その会議、本当に必要ですか?」(ビジネスチャット) |

| ④ 問題提起・悩み解決型 | 読者の悩みや課題を指摘し、解決策として商品を提示する。 | 「子どもの野菜嫌いを、好きに変える魔法。」(調味料) |

| ⑤ 比較型 | 従来品や他社と比較することで、自社の優位性を際立たせる。 | 「これまでの常識を、塗り替える白さ。」(洗濯洗剤) |

| ⑥ 理由・根拠提示型 | 「なぜなら〜」という形で、主張の理由や根拠を示し、納得感を高める。 | 「93%がリピートするのには、訳がある。」(化粧水) |

| ⑦ 擬人化・比喩型 | モノを人のように扱ったり、別のものに例えたりして、親近感や意外性を生む。 | 「肌が、ごくごく飲み干す化粧水。」(化粧水) |

| ⑧ オノマトペ活用型 | 感覚的な言葉で、商品の質感や使用感を直感的に伝える。 | 「ふわっ、とろっ。雲のようなパンケーキ。」(カフェ) |

| ⑨ 繰り返し(リピート)型 | 同じ言葉やフレーズを繰り返すことで、リズムを生み、記憶に定着させる。 | 「速い、速い、とにかく速い。」(インターネット回線) |

| ⑩ 命令・呼びかけ型 | 「〜しなさい」「〜しよう」と強く呼びかけ、行動を促す。 | 「恋をしよう。」(マッチングアプリ) |

| ⑪ 最上級・限定表現型 | 「No.1」「あなただけ」といった言葉で、特別感や希少性を演出する。 | 「今だけの、特別なご招待。」(セール案内) |

| ⑫ 引用・ことわざ型 | 有名な言葉やことわざを引用・アレンジし、メッセージに権威性や親しみを持たせる。 | 「論より証拠の、この一枚。」(証明写真) |

① メリット訴求型

商品やサービスを利用することで得られる、最も嬉しい変化(ベネフィット)をストレートに伝える、キャッチコピーの王道です。「これを使うと、あなたはこうなれますよ」という未来を提示します。

- 例文: 朝のメイクが、5分で終わる。(BBクリーム)

- 例文: 面倒な経費精算から、解放されよう。(経費精算システム)

- 例文: 着た瞬間、体感温度マイナス3℃。(機能性インナー)

② ターゲット絞り込み型

「〇〇な人」「〇〇で困っている人」と具体的に呼びかけることで、ターゲットに「自分のための商品だ」と強く認識させる型です。ペルソナ設定が明確であるほど効果を発揮します。

- 例文: 初めて部下を持った、新米マネージャーのための教科書。(ビジネス書)

- 例文: どうしても痩せられなかった、すべての人へ。(パーソナルジム)

- 例文: 東京で一人暮らしを始める、君へ。(不動産情報サイト)

③ 問いかけ型

質問を投げかけることで、読み手の思考を停止させず、答えを探させます。これにより、一方的な宣伝文句ではなく、対話のようなコミュニケーションが生まれ、関与度が高まります。

- 例文: その保険料、払いすぎていませんか?(保険見直しサービス)

- 例文: あなたの才能、ここで眠らせていていいのですか?(転職サイト)

- 例文: 「ただいま」と言える場所、ありますか?(シェアハウス)

④ 問題提起・悩み解決型

ターゲットが潜在的あるいは顕在的に抱えている悩みや問題を「そうそう、それで困ってたんだ」と気づかせ、その解決策として商品・サービスを提示する流れです。共感から信頼へと繋げやすい型です。

- 例文: スマホの充電、もう気にしない。(モバイルバッテリー)

- 例文: 「また同じ服?」なんてもう言わせない。(ファッションレンタル)

- 例文: 夏の夜の、あのイヤな音にサヨナラ。(虫除けグッズ)

⑤ 比較型

「これまで」と「これから」、「A」と「B」を対比させることで、商品の新規性や優位性を際立たせます。変化の大きさを分かりやすく示すことができます。

- 例文: 今までのシャンプーで、満足ですか?(ヘアケア製品)

- 例文: レンタルサーバーより、もっと自由な選択肢。(クラウドサーバー)

- 例文: 紙の契約書は、もういらない。(電子契約サービス)

⑥ 理由・根拠提示型

「なぜなら〜だからです」という論理構造で、主張の裏付けを示し、説得力を持たせる型です。数字や実績、権威などと組み合わせることで、さらに効果が高まります。

- 例文: 私たちが、安さで選ばれない理由。(高級旅館)

- 例文: 100年の歴史が、その品質を証明しています。(万年筆)

- 例文: なぜ、トップ営業マンはこの手帳を使うのか。(手帳)

⑦ 擬人化・比喩型

無機質なモノを人間のように表現したり、全く別のものに例えたりすることで、表現を豊かにし、親しみやすさやインパクトを生み出します。

- 例文: クルマが、家族になる。(ミニバン)

- 例文: ポケットに、専属の栄養士を。(健康管理アプリ)

- 例文: まるで、履くマッサージ機。(高機能ソックス)

⑧ オノマトペ活用型

「ふわふわ」「サクサク」「キラキラ」といった擬音語・擬態語を使い、理屈ではなく感覚に直接訴えかけます。シズル感や使用感を直感的に伝えるのに非常に有効です。

- 例文: 驚くほど、サラサラの指通り。(ヘアオイル)

- 例文: じゅわ〜っと広がる、バターの香り。(ポップコーン)

- 例文: ぴたっと密着、夜まで崩れない。(ファンデーション)

⑨ 繰り返し(リピート)型

重要なキーワードやフレーズを反復することで、リズム感を生み出し、メッセージを強調します。シンプルながら、記憶に残りやすい強力なテクニックです。

- 例文: 学ぶ、変わる、未来が変わる。(資格スクール)

- 例文: 小さく、軽く、美しい。(コンパクトデジタルカメラ)

- 例文: いいものだけを、あなただけに。(セレクトショップ)

⑩ 命令・呼びかけ型

少し強めの口調で「〜しよう」「〜してごらん」と呼びかけることで、ターゲットの背中を押し、行動を喚起します。自信のあるメッセージや、ターゲットを鼓舞したい時に有効です。

- 例文: ためらうな、挑戦しろ。(エナジードリンク)

- 例文: もっと、わがままに生きよう。(旅行代理店)

- 例文: 捨てなさい、過去の自分を。(フィットネスクラブ)

⑪ 最上級・限定表現型

「最高」「No.1」「日本初」「あなただけ」「今だけ」といった言葉で、希少性や優位性を強調し、特別感を演出します。「今、行動しないと損をする」という緊急性を煽る効果もあります。

- 例文: 人生最高の、一杯をここで。(高級コーヒー店)

- 例文: 先着100名様限定、特別価格。(オンライン講座)

- 例文: 会員様だけに、こっそりお見せします。(ECサイト)

⑫ 引用・ことわざ型

誰もが知っている有名な言葉やことわざ、物語の一節などを活用することで、メッセージに馴染みやすさと説得力を持たせることができます。少しひねりを加えることで、ユニークさを出すことも可能です。

- 例文: 継続は力なり。だから、このサプリ。(健康食品)

- 例文: 千里の道も、この一歩から。(ランニングシューズ)

- 例文: 終わりよければ、すべてよし。ではない。(プロジェクト管理ツール)

【ジャンル別】キャッチコピー名作集

ここでは、これまでに解説したコツや型が実際にどのように使われているか、より具体的にイメージできるよう、様々なジャンル別に優れたキャッチコピーの架空の例文を紹介します。特定企業のコピーではありませんが、名作のエッセンスを取り入れたものです。ぜひ、自社の業界に近いものを参考にしてみてください。

食品・飲料

- 畑で食べる、あのトマトの味。(トマトジュース)

- →五感を刺激し、素材そのものの新鮮さや美味しさを伝えるコピー。

- 今日の疲れは、今日のうちに。(栄養ドリンク)

- →ターゲット(疲れている人)の悩みに寄り添い、ベネフィットを提示。

- 冷凍庫に、シェフがいる。(冷凍食品)

- →擬人化を使い、「手軽なのに本格的」という価値を表現。

美容・健康

- ファンデーションを、卒業する。(美容液)

- →常識を覆し、素肌そのものが美しくなるという究極のベネフィットを提示。

- 昨日の自分より、今日の自分が好きになる。(フィットネスジム)

- →ストーリー性を感じさせ、ポジティブな自己変革への期待感を煽る。

- 10年後、同級会で驚かれる肌へ。(エイジングケアクリーム)

- →ターゲットに具体的な未来を想像させ、「そうなりたい」という欲求を刺激。

ファッション・アパレル

- 服を、着替える。気分も、着替える。(アパレルブランド)

- →繰り返しを使い、服がもたらす内面的な価値を伝える。

- 頑張るあなたの、いちばんの味方。(ビジネススーツ)

- →ターゲットに寄り添い、機能性だけでなく情緒的な支えになることを表現。

- 地球にやさしいは、カッコいい。(サステナブル素材の服)

- →新たな価値観を提示し、社会貢献を自己表現の一部として捉える。

IT・Webサービス

- 世界中の会議室を、あなたの隣に。(Web会議システム)

- →比喩を使い、サービスの利便性(距離の超越)を分かりやすく表現。

- 面倒なことは、ぜんぶ任せた。(業務自動化ツール)

- →ターゲットの悩み(面倒な業務)に直接言及し、解放というベネフィットを提示。

- あなたの「好き」が、誰かの「ありがとう」になる。(スキルシェアサービス)

- →ストーリー性を感じさせ、自己実現と社会貢献が両立する魅力を伝える。

自動車

- 人生に、もっとワクワクを。(SUV)

- →移動手段としての価値だけでなく、ライフスタイルを豊かにする体験価値を訴求。

- ただいま。と、おかえり。が聞こえるクルマ。(ファミリーカー)

- →家族の温かい情景を描写し、安全・安心という情緒的価値を伝える。

- 未来は、ここから走り出す。(電気自動車)

- →新しい時代の幕開けを感じさせ、先進性や革新性を象徴するコピー。

住宅・不動産

- 賃貸か、購入か。じゃない。あなたらしい暮らし方。(リノベーションマンション)

- →二者択一の常識を覆し、新しい選択肢と価値観を提示。

- 家族の時間が、いちばんの財産になる家。(注文住宅)

- →モノとしての家ではなく、そこで育まれる無形の価値(家族の絆)を訴求。

- あの街に、住む。という選択。(地域密着型不動産)

- →物件だけでなく、街全体の魅力を伝え、ライフスタイルを提案する。

旅行・レジャー

- 知らない日本が、まだ、たくさんある。(国内旅行キャンペーン)

- →好奇心を刺激し、新たな発見への期待感を醸成する。

- がんばった自分に、何もしない休日を。(温泉旅館)

- →ターゲットの心理(癒されたい)に寄り添い、「何もしない贅沢」を提案。

- 一生忘れられない、7日間。(海外旅行パッケージ)

- →限定的な時間と体験の価値を強調し、特別な思い出作りを訴求。

採用・求人

- 昨日までの自分を、超えていけ。(ベンチャー企業)

- →挑戦や自己成長を求めるターゲットに響く、力強い呼びかけ。

- 「ありがとう」をつくる仕事です。(介護職)

- →仕事の本質的なやりがいや社会貢献性を伝え、誇りを醸成する。

- 世界を変える、コードを書こう。(ITエンジニア募集)

- →大きなビジョンを掲げ、仕事のスケール感と影響力の大きさを伝える。

金融・保険

- お金の話を、タブーにしない。(ファイナンシャルプランニング)

- →多くの人が感じている心理的ハードルを取り除き、相談しやすさを演出。

- 未来の自分のために、今の自分が出来ること。(iDeCo・NISA)

- →時間軸を使ったストーリーで、将来への備えの重要性を自分ごと化させる。

- 万が一、の時。家族の笑顔を守る保険。(生命保険)

- →不安に寄り添い、お金(保障)の先にある本当の価値(家族の安心)を伝える。

企業スローガン

- 昨日より、ちょっといい今日を。(日用品メーカー)

- →壮大すぎない、日常に寄り添う企業姿勢を表現。

- 不可能を、可能に。(技術系企業)

- →チャレンジ精神と高い技術力を簡潔に表現。

- 笑顔の、まんなかに。(食品メーカー)

- →自社製品が人々の幸せなシーンの中心にあることを願う姿勢を示す。

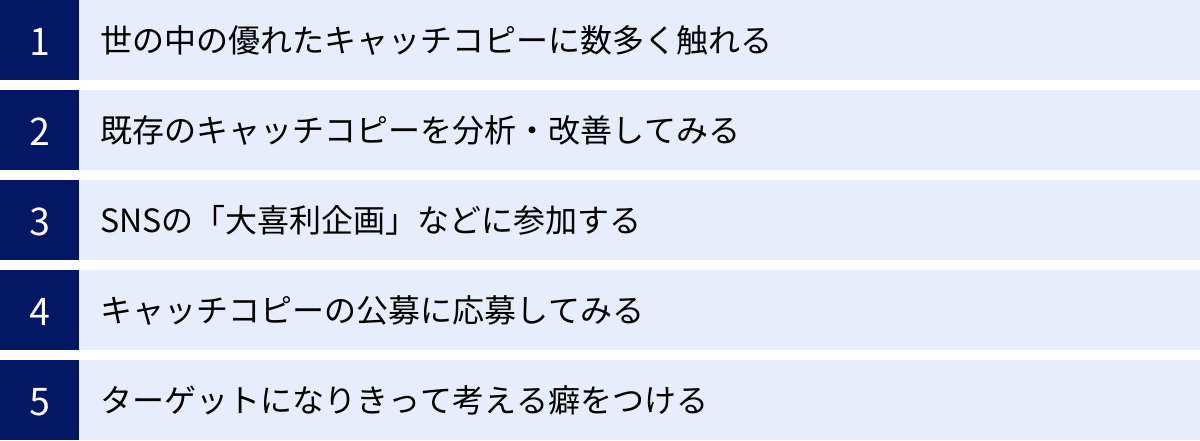

キャッチコピーのスキルを磨く練習方法

優れたキャッチコピーは、知識を学ぶだけでなく、日々のトレーニングによってスキルを磨くことで、より生み出しやすくなります。ここでは、コピーライティング能力を高めるための具体的な練習方法を5つ紹介します。

世の中の優れたキャッチコピーに数多く触れる

全てのインプットは、良質なアウトプットに繋がります。まずは、世の中に溢れている優れたキャッチコピーを意識的に収集し、インプットの量を増やすことが基本です。電車の中吊り広告、雑誌の広告、テレビCM、Webサイトのバナーなど、意識してみると日常のあらゆる場所に優れたコピーは存在します。

ただ漫然と眺めるのではなく、「なぜこのコピーは心に響くのだろう?」「どんなターゲットに、何を伝えようとしているのか?」「どんなテクニックが使われているのか?」と考えながらストックしていくことが重要です。スマートフォンで写真を撮ったり、専用のノートを作ったりして、「自分だけの名作コピー集」を作成するのも良い練習になります。

既存のキャッチコピーを分析・改善してみる

インプットしたコピーを、さらに深く自分のスキルとして定着させるために、分析と改善のトレーニングを行いましょう。

- 分析: 気になったキャッチコピーを一つ選び、これまで学んだ知識を使って分解します。「ターゲットは誰か?」「訴求しているベネフィットは何か?」「使われている型やコツは何か?」を言語化してみます。

- 改善(リライト): 次に、そのコピーを「自分ならどう書くか?」を考えて、リライトに挑戦します。ターゲットを少し変えてみたり、別の型を使ってみたり、訴求するベネフィットを変えてみたりと、様々な切り口で別案を考えてみましょう。

この練習を繰り返すことで、優れたコピーの構造を論理的に理解する力と、一つのコンセプトから多様な表現を生み出す発想力の両方を鍛えることができます。

SNSの「大喜利企画」などに参加する

X(旧Twitter)などのSNSでは、「#キャッチコピー考えてみた」や「#この写真に一言」といったハッシュタグで、ユーザー参加型の大喜利企画が頻繁に行われています。これらに気軽に参加してみるのも、瞬発力と発想力を鍛える良いトレーニングになります。

お題に対して、時間制限の中でいかにユニークで的確な言葉を生み出せるかが問われます。他の人の回答を見ることも非常に勉強になります。「その切り口があったか!」という発見も多く、楽しみながら表現の幅を広げることができます。

キャッチコピーの公募に応募してみる

より実践的なスキルを試したいのであれば、キャッチコピーの公募に挑戦するのがおすすめです。「宣伝会議賞」をはじめ、様々な企業や団体が一般向けにコピーのコンテストを開催しています。

公募には明確な課題(商品やサービス)とオリエンテーション(目的やターゲット)があるため、実際の仕事に近い環境でコピーライティングを体験できます。 賞を目指す過程で、一つの課題に対して何十、何百というコピー案を考えることになり、これが非常に良い訓練となります。たとえ入賞しなくても、自分のアイデアを客観的に評価される貴重な機会となるでしょう。

ターゲットになりきって考える癖をつける

究極的には、キャッチコピーの巧拙は「いかにターゲットの心を理解できるか」にかかっています。日頃から、様々な立場の人になりきって物事を考える癖をつけましょう。

例えば、カフェに入ったら「このカフェのターゲットはどんな人で、その人にとっての価値は何だろう?」と考えてみる。ドラッグストアに行ったら「この新商品のシャンプーは、どんな髪の悩みを抱えている人に響くのだろう?」と想像してみる。

このように、日常のあらゆるシーンを「ターゲット視点」で観察し、そのインサイト(深層心理)を読み解くトレーニングを続けることで、机上の空論ではない、血の通った言葉を生み出すための洞察力が養われていきます。

キャッチコピー作成に役立つツール&おすすめ本

キャッチコピー作成は、アイデアと発想力が重要ですが、便利なツールや先人の知恵が詰まった書籍を活用することで、そのプロセスを効率化し、質を高めることができます。ここでは、初心者からプロまで役立つツールと、読んでおきたい名著を紹介します。

便利な無料ツール4選

① キャッチコピー自動生成ツール「コピーメカ」

「コピーメカ」は、キーワードを入力するだけで、様々なパターンのキャッチコピーを自動で生成してくれる無料ツールです。AIが数多くの表現パターンを学習しており、自分では思いつかないような意外な切り口のコピー案を大量に提供してくれます。もちろん、生成されたコピーをそのまま使うのではなく、アイデア出しのたたき台として、あるいは発想に行き詰まった時の起爆剤として活用するのがおすすめです。

(参照:コピーメカ 公式サイト)

② 関連語を発想する「ラッコキーワード」

「ラッコキーワード」は、あるキーワードを入力すると、それに関連するサジェストキーワード(Googleなどで検索窓に入力した際に表示される候補)や共起語(そのキーワードと一緒によく使われる言葉)、Q&Aサイトでの質問などを一覧で表示してくれるツールです。キャッチコピー作成においては、ターゲットがどんな言葉で検索し、どんな疑問を持っているのかを把握するのに非常に役立ちます。 ここからターゲットの悩みやニーズを深く理解し、コピーに反映させることができます。

(参照:ラッコキーワード 公式サイト)

③ 言い換え表現を探す「weblio類語辞典」

コピーを磨き上げる最終段階で、「もっとしっくりくる言葉はないか?」と感じることはよくあります。そんな時に役立つのが「weblio類語辞典」です。ある言葉を入力すると、その類義語や言い換え表現を大量に提示してくれます。表現がマンネリ化してしまった時や、より的確なニュアンスの言葉を探したい時に活用することで、言葉の解像度を高め、コピーの質を向上させることができます。

(参照:weblio類語辞典)

④ 表現の幅を広げる「オノマトペ辞典」

五感を刺激し、シズル感を出すのに有効なオノマトペですが、いざ使おうとすると意外と思いつかないものです。オンラインで利用できる「オノマトペ辞典」などを活用すれば、「ふわふわ」「もちもち」といった一般的なものから、よりニッチな表現まで見つけることができます。特に食品や触り心地が重要な商品のコピーを考える際に、表現の引き出しを増やしてくれるでしょう。

(参照:日本語オノマトペ辞典など、複数のオンライン辞書が存在します)

読んでおきたい名著3選

① ザ・コピーライティング ―心の琴線にふれる言葉の法則

伝説のコピーライター、ジョン・ケープルズによる、セールスライティングのバイブルとも言える一冊です。100年以上前に書かれた本ですが、その内容は現代にも通じる普遍的な人間心理に基づいています。「科学的広告」を提唱し、ABテストによって効果が実証された見出し(キャッチコピー)の型やテクニックが数多く紹介されています。「なぜこの言葉が効くのか」を論理的に学びたい人にとって、必読の書と言えるでしょう。

(参照:ダイヤモンド社 公式サイトなど)

② 考具

広告プランナーとして活躍する加藤昌治氏による、アイデア発想のための思考ツール(考具)を紹介した一冊です。キャッチコピー作成に特化した本ではありませんが、アイデアを生み出すための具体的なプロセスやテクニックが満載です。特に、強制的にアイデアを結合させる「アイデアスケッチ」や、情報を整理して新たな視点を見つける「カラーバス」など、ゼロから発想を広げるためのヒントが詰まっています。発想に行き詰まった時に読むと、頭が柔らかくなる感覚を得られるでしょう。

(参照:CCCメディアハウス 公式サイトなど)

③ 1行バカ売れ

セールスコピーライターの川上徹也氏が、実際に売上を大きく伸ばしたキャッチコピー(1行)を事例と共に紹介・解説する一冊。本書では、人を動かす言葉の裏にある「7つのスイッチ」と「5つの技術」が分かりやすく体系化されています。日本の市場における成功事例が豊富で、すぐに実践できる具体的なテクニックが多く紹介されているため、非常に実用的な内容です。理論だけでなく、実践的なノウハウを学びたい方におすすめです。

(参照:KADOKAWA 公式サイトなど)

まとめ

この記事では、人の心に刺さるキャッチコピーの作り方について、その基本から応用までを網羅的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- キャッチコピーとは、単なる宣伝文句ではなく、ターゲットの注意を引き、行動を促し、ブランドイメージを構築する戦略的なコミュニケーションツールである。

- 優れたコピーには、「①ターゲットの自分ごと化」「②自然な興味喚起」「③ベネフィットの伝達」という3つの共通条件がある。

- 作成は、「①ターゲット明確化 → ②魅力の洗い出し → ③悩みと魅力の結合 → ④言葉の磨き上げ」という4つのステップで論理的に進める。

- 表現力を高めるためには、「数字」「意外性」「問いかけ」など15のコツや、「メリット訴求型」「比較型」など12の型を活用することが有効。

- スキルアップのためには、優れたコピーに数多く触れ、分析・改善を繰り返し、ターゲットになりきって考える癖をつけることが重要。

情報が溢れかえる現代において、一瞬で人の心を掴む言葉の力は、ますます重要になっています。しかし、優れたキャッチコピーは、一部の天才だけが生み出せる魔法ではありません。正しい知識を学び、適切なプロセスを踏み、地道なトレーニングを重ねることで、誰でもそのスキルを身につけることができます。

この記事で紹介したステップ、コツ、型、そして練習方法が、あなたがこれからキャッチコピーを作成する上での羅針盤となれば幸いです。まずは、身近な商品やサービスを題材に、一つの型を使ってコピーを作ってみることから始めてみましょう。その小さな一歩が、ビジネスを大きく動かす「刺さる一言」を生み出すきっかけになるはずです。