現代のビジネス環境において、企業の競争力を左右するのは、顧客の心を掴む優れた「プロダクト」や「サービス」をいかにして生み出し、成長させ続けられるかという点にかかっています。このプロダクトの成功という壮大なミッションの舵取りを担うのが、プロダクトマネージャー(PdM)と呼ばれる専門職です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が全産業に押し寄せる中、ソフトウェアやデジタルサービスはビジネスの核となり、その価値を最大化するプロダクトマネージャーの重要性は日に日に高まっています。しかし、その役割は多岐にわたり、「具体的に何をする人なのか」「プロジェクトマネージャー(PM)と何が違うのか」が明確に理解されていないことも少なくありません。

この記事では、プロダクトマネージャーという仕事の全体像を解き明かすため、以下の点を網羅的かつ分かりやすく解説していきます。

- プロダクトマネージャーの基本的な役割と定義

- 混同されがちなプロジェクトマネージャーとの明確な違い

- 市場調査からリリース後の改善まで、具体的な仕事内容

- 求められるスキルセット(ハードスキルとソフトスキル)

- 未経験からプロダクトマネージャーを目指すためのキャリアパス

- 将来性と今後の展望

プロダクトマネージャーへのキャリアチェンジを検討している方はもちろん、開発やマーケティングの現場でプロダクトマネージャーと協業する方、あるいは自社のプロダクト開発力を強化したい経営者の方にとっても、その役割と価値を深く理解するための一助となるでしょう。

目次

プロダクトマネージャー(PdM)とは?

プロダクトマネージャー(Product Manager、略してPdM)とは、一言で表すならば「プロダクトの成功に全責任を負う人」です。ここで言う「プロダクト」とは、ソフトウェア、アプリケーション、Webサービスといったデジタルプロダクトから、物理的な製品まで、企業がユーザーに価値を提供するために生み出すあらゆるものを指します。

PdMは、そのプロダクトが「誰の」「どのような課題を解決するのか」を定義し、市場に投入され、ユーザーに愛され、そしてビジネスとして成立・成長していくまでの一連のプロセス全体を牽引する、まさにプロダクトの司令塔のような存在です。その役割の広さと責任の大きさから、しばしば「プロダクトのCEO」や「ミニCEO」と比喩されることもあります。

PdMのミッションは、「顧客に熱狂的に愛されるプロダクトを創出し、それを通じて持続的なビジネス成果を上げること」に集約されます。このミッションを達成するために、PdMは常に3つの重要な領域の交差点に立ち、それぞれのステークホルダーと密に連携しながら意思決定を下していきます。

- 顧客(Customer/User): 顧客が本当に抱えている課題は何か?どんな体験を求めているか?(Why/Who)

- ビジネス(Business): そのプロダクトは事業戦略に合致しているか?収益性は確保できるか?(Why/What)

- テクノロジー(Technology): そのプロダクトは技術的に実現可能か?どのような技術を使うべきか?(How)

PdMは、これら3つの領域の専門家(デザイナー、マーケター、営業、経営陣、エンジニアなど)と対話し、時には相反する要求や制約を調整しながら、プロダクトが向かうべき最適な方向性を指し示します。特定の機能開発の是非を問うだけでなく、「そもそも我々はこの市場で、このプロダクトで戦うべきなのか?」といった戦略レベルの問いから、「このボタンの色は赤と青、どちらがユーザーの行動を促進するか?」といった戦術レベルの判断まで、その意思決定の範囲は極めて広範です。

なぜ今、プロダクトマネージャーという役割がこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、現代の市場環境の劇的な変化があります。

- 技術の進化と市場の変化: スマートフォンの普及やクラウド技術の進化により、プロダTOTOプロダクトを開発し、市場に投入するまでのスピードは飛躍的に向上しました。これにより競争が激化し、単に「作れる」だけでは生き残れず、「なぜ作るのか」「誰のために作るのか」という戦略的な問いの重要性が増しています。

- 顧客ニーズの多様化: ユーザーは無数の選択肢の中から、自身の課題を最も的確に解決し、最高の体験を提供してくれるプロダクトを選びます。企業視点の「良いモノ」ではなく、顧客視点の「価値ある体験」を提供することが成功の絶対条件となりました。

- ビジネスモデルの変化: かつての「売り切り型」モデルから、SaaS(Software as a Service)に代表される「サブスクリプション型」モデルが主流になりつつあります。このモデルでは、一度使ってもらうだけでなく、継続的に利用してもらい、顧客生涯価値(LTV)を最大化することが求められます。そのためには、リリース後も常にプロダクトを改善し、ユーザーエンゲージメントを高め続ける必要があり、その中心的な役割をPdMが担います。

具体例を挙げてみましょう。あるSaaS企業で、主力プロダクトの解約率が上昇しているという課題が持ち上がったとします。この時、プロダクトマネージャーは以下のようなアクションを取ります。

- 調査・分析: まず、データ分析チームと連携し、どのセグメントのユーザーが、どのタイミングで解約しているのかを定量的に分析します。同時に、UXリサーチャーやカスタマーサポートと協力し、解約したユーザーに直接インタビューを行い、「なぜ解約したのか」という定性的な理由(インサイト)を探ります。

- 課題特定: 調査の結果、「特定の機能が使いにくい」「競合のA社が提供している〇〇機能がない」といった根本的な原因が明らかになりました。

- 戦略・施策立案: PdMは、これらの課題を解決するための施策を複数考案します。「UIを全面的に改修する」「競合の〇〇機能と同等の機能を開発する」「オンボーディング体験を改善して、機能の価値を分かりやすく伝える」などです。

- 優先順位付け: しかし、開発リソースは有限です。PdMは、各施策がビジネスインパクト(解約率低下への貢献度)と開発工数を天秤にかけ、最もROI(投資対効果)が高いと判断される施策から着手するよう、戦略的な優先順位を決定します。

- 実行と改善: 優先順位に基づき、エンジニアやデザイナーと協力して機能開発を進めます。リリース後も、解約率が実際に低下したかというKPIをモニタリングし、結果が芳しくなければ、さらなる改善策を検討する、というサイクルを回し続けます。

このように、プロダクトマネージャーは、プロダクトに関わるあらゆる情報を収集・分析し、明確なビジョンと戦略を打ち立て、多様な専門家チームを動かしてそれを形にし、結果に責任を持つ、非常にダイナミックで挑戦的な役割なのです。プロダクトの成功は、優秀なプロダクトマネージャーの存在なくしてはあり得ないと言っても過言ではないでしょう。

プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャー(PM)の違い

プロダクトマネージャー(PdM)と非常によく混同される職種に、プロジェクトマネージャー(PM)があります。どちらも「マネージャー」という言葉がつき、チームを率いて何かを成し遂げるという点では共通していますが、その役割、責任範囲、そして成功の定義は根本的に異なります。この違いを理解することは、プロダクト開発を円滑に進める上で極めて重要です。

端的に言えば、プロダクトマネージャーは「何を(What)なぜ(Why)作るか」を決め、プロジェクトマネージャーは「それをいかに(How)いつまでに(When)作るか」を管理します。 PdMが「正しいプロダクトを作る」ことに責任を持つのに対し、PMは「プロダクトを正しく作る」ことに責任を持つのです。

両者の違いをより明確にするために、以下の表で比較してみましょう。

| 比較項目 | プロダクトマネージャー(PdM) | プロジェクトマネージャー(PM) |

|---|---|---|

| 主な関心事 | What & Why(何を、なぜ作るか) | How & When(どうやって、いつ作るか) |

| 役割の中心 | プロダクトのビジョン策定、市場・ユーザー理解、戦略立案、ビジネス成果の最大化 | プロジェクトの計画立案、リソース管理、スケジュール管理、予算管理、リスク管理 |

| 責任の対象 | プロダクトの成功(市場での成果、ROI、ユーザー満足度、KGI/KPI達成) | プロジェクトの成功(QCD:品質、コスト、納期の達成) |

| 視点の期間 | 長期的(プロダクトのライフサイクル全体) | 短〜中期的(プロジェクトの開始から完了まで) |

| 成功の定義 | ユーザーに価値を提供し、ビジネス目標を達成すること | 計画通りにスコープ内の成果物を完成させること |

| 主な問い | 「これはユーザーが本当に求めているものか?」 「これはビジネスの成長に繋がるか?」 「競合に対して優位性はあるか?」 |

「このタスクの担当者は誰か?」 「スケジュールに遅れはないか?」 「予算内に収まっているか?」 |

| 主な成果物 | プロダクト戦略、ロードマップ、要求仕様書(PRD)、ユーザーペルソナ | プロジェクト計画書、WBS(作業分解構成図)、ガントチャート、進捗報告書 |

| 関係性 | Whyを定義し、PMに伝える | PdMからWhyを受け、Howを実現する |

この違いを、新しいフィットネスアプリを開発する架空のシナリオで考えてみましょう。

プロダクトマネージャー(PdM)の役割

PdMはまず市場調査から始めます。「健康志向の高まりでフィットネスアプリ市場は成長しているが、多くのユーザーは三日坊主で挫折している」というインサイト(洞察)を得ます。そこで、「ゲーム感覚で仲間と競い合いながら楽しく継続できる」というコンセプトを打ち立て、これがユーザーの課題を解決し、競合アプリとの差別化に繋がると考えます。

そして、「Q1:基本的なワークアウト記録機能」「Q2:友達とのランキング機能」「Q3:チーム対抗イベント機能」といったプロダクトロードマップを策定します。このロードマップは、なぜこの順番で機能を開発するのか、それぞれがビジネス目標(例:継続率の向上、新規ユーザー獲得)にどう貢献するのかという戦略的な意図に基づいています。PdMの成功は、リリースされたアプリが実際にユーザーに受け入れられ、継続率が向上し、事業として収益を上げられるかどうかで測られます。

プロジェクトマネージャー(PM)の役割

一方、プロジェクトマネージャーは、PdMが策定したロードマップの「Q1:基本的なワークアウト記録機能」の開発を「プロジェクト」として請け負います。

PMは、この機能を開発するために必要なタスクをすべて洗い出し(WBSの作成)、「エンジニア5名、デザイナー2名、QAテスター1名を3ヶ月間アサインし、予算はXXX万円とする」といった具体的なプロジェクト計画を立てます。開発期間中は、毎週の進捗会議で各タスクの遅延がないかを確認し(スケジュール管理)、予期せぬ問題(仕様の不明点、メンバーの欠員など)が発生すれば、それを解決するための調整に奔走します(リスク管理)。PMの成功は、定められた3ヶ月という納期とXXX万円という予算内で、品質基準を満たした「基本的なワークアウト記録機能」を完成させられるかどうかで測られます。

このように、PdMとPMは異なる山(プロダクトの成功とプロジェクトの成功)を登っていますが、お互いの協力なくしては最終的なゴールにはたどり着けません。PdMがどんなに素晴らしいビジョンを描いても、PMがそれを計画通りに形にできなければ意味がありません。逆に、PMがどんなに効率的にプロジェクトを完了させても、そもそも作っているものが市場に求められていなければ、ビジネスの成功には繋がりません。

組織による役割分担の多様性

注意点として、PdMとPMの役割分担は、企業の規模や組織文化によって大きく異なる場合があります。

- スタートアップ企業: リソースが限られているため、一人の人物がPdMとPMの両方の役割を兼任することがよくあります。

- 大規模な組織: 役割が明確に分かれていることが多いですが、部署によってはプロダクトマネージャーがプロジェクト管理のスキルも求められるケースもあります。

- アジャイル開発(スクラム): スクラム開発のフレームワークでは、プロダクトオーナー(PO)という役割が登場します。POは、プロダクトの価値を最大化するためにプロダクトバックログ(開発する機能のリスト)の管理に責任を持つ役割で、PdMの仕事内容と重なる部分が多くあります。組織によっては、PdMが戦略的な側面を担い、POがより戦術的な開発チームとの連携を担うと分担したり、PdMがPOの役割を兼ねたりすることもあります。

最終的に重要なのは、「What/Why」を考える役割と「How/When」を管理する役割の両方が、組織の中で明確に定義され、誰かによって確実に実行されていることです。プロダクトマネージャーを目指す上でも、自分がどちらの領域により興味と適性があるのかを見極めることが、キャリアを考える上で大切な第一歩となるでしょう。

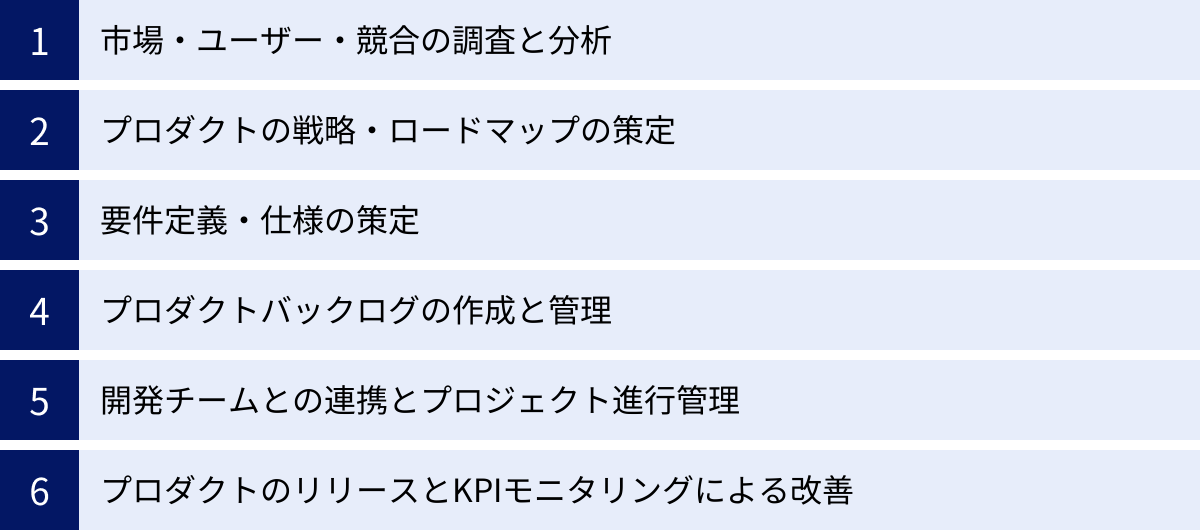

プロダクトマネージャーの主な仕事内容

プロダクトマネージャーの仕事は、プロダクトのアイディアが生まれる前の段階から、リリースされて市場で成長していく過程、そして時にはその役目を終えるまでの、プロダクトの全ライフサイクルに及びます。その業務は多岐にわたりますが、ここでは代表的な6つのフェーズに分けて、具体的な仕事内容を詳しく見ていきましょう。

市場・ユーザー・競合の調査と分析

すべてのプロダクト開発は、「誰の、どんな課題を解決するのか?」という問いに答えることから始まります。プロダクトマネージャーは、この問いに対する確かな答えを見つけるため、徹底的な調査と分析を行います。これは、プロダクトの方向性を決める上で最も重要な土台となるプロセスです。

- 定量的調査: アンケート調査や政府・調査会社の統計データ、アクセス解析データなどを用いて、市場規模、トレンド、ユーザーの属性や行動パターンを数値で把握します。例えば、「日本のフィットネスアプリ市場は年率X%で成長している」「20代女性の利用率が最も高い」といったマクロな事実を掴みます。

- 定性的調査: プロダクトマネージャーの真骨頂とも言えるのが、この定性的調査です。 ユーザーに直接インタビューを行ったり、ユーザーが実際にプロダクト(または競合プロダクト)を使っている様子を観察(ユーザビリティテスト)したりすることで、数値データだけでは見えてこない「なぜ?」を深掘りします。ユーザー自身も気づいていないような潜在的なニーズや、行動の裏にあるインサイト(本質的な課題)を発見することが目的です。「毎日記録するのが面倒」「一人だとモチベーションが続かない」といった生の声が、プロダクトのアイディアの源泉となります。

- 競合分析: 競合となるプロダクトは何か、それぞれがどのような価値を提供し、どんなビジネスモデルで、どの程度のシェアを持っているのかを分析します。これにより、自社プロダクトが参入すべき市場の隙間(ポジション)や、差別化すべきポイントが明確になります。

これらの調査・分析を通じて得られた情報をもとに、「ペルソナ(プロダクトの典型的なユーザー像)」や「カスタマージャーニーマップ(ユーザーが課題を感じてから解決に至るまでの体験の可視化)」を作成し、チーム全体で「我々が助けるべき顧客は誰か」という共通認識を形成します。

プロダクトの戦略・ロードマップの策定

調査・分析によって顧客の課題と市場機会が見えてきたら、次はその課題を解決するためのプロダクト戦略を策定します。プロダクト戦略とは、「我々のプロダクトは、誰に、どのような独自の価値を提供し、どのようにしてビジネス目標を達成するのか」という、プロダクトの設計図であり、進むべき道を示すコンパスです。

この戦略を、時間軸を含めて具体的な計画に落とし込んだものが「プロダクトロードマップ」です。ロードマップは、単なる機能開発のリストではありません。

- ビジョンの共有: 「3年後、我々のプロダクトは市場でどのような存在になっているか」という未来像(ビジョン)を示し、開発チームや経営陣など、すべてのステークホルダーが同じ方向を向くための北極星の役割を果たします。

- 優先順位の明確化: リソースは常に有限です。ロードマップは、「なぜ今、この機能から開発するのか」という戦略的な意図を明確にします。プロダクトマネージャーは、RICEスコア(Reach, Impact, Confidence, Effort)やKanoモデル(狩野モデル)といったフレームワークを用いて、数あるアイディアの中から、最も顧客価値とビジネスインパクトが大きいものを見極め、優先順位を決定します。

- コミュニケーションツール: ロードマップは、経営層には事業計画との整合性を、営業・マーケティングチームには今後のプロモーション計画を、そして開発チームにはこれから作るものの全体像を伝えるための、重要なコミュニケーションツールとなります。

ロードマップは一度作って終わりではなく、市場の変化やユーザーからのフィードバック、技術の進歩などに応じて、継続的に見直され、更新されていく生きたドキュメントです。

要件定義・仕様の策定

ロードマップで「次に何を作るか」が決まったら、プロダクトマネージャーはそれを「開発チームが実装できるレベル」まで具体化する作業、すなわち要件定義と仕様の策定を行います。これは、抽象的なアイディアと具体的な実装とを繋ぐ、非常に重要な橋渡し役です。

例えば、「ユーザー同士でメッセージを送り合える機能」というアイディアがあったとします。このままでは、開発者は何を作ればいいか分かりません。プロダクトマネージャーは、デザイナーやエンジニアと協力しながら、以下のような点を詰めていきます。

- ユーザーストーリー: 「(誰が)として、(何をしたい)したい。なぜなら(どんな価値があるから)だからだ」という形式で、ユーザー視点での要求を記述します。(例:「アプリのユーザーとして、友達に直接メッセージを送りたい。なぜなら、ワークアウトの約束をしたり、励まし合ったりしたいからだ」)

- 機能要件: 具体的にどのような機能が必要か。(例:1対1のチャット、既読・未読表示、写真の添付、プッシュ通知など)

- 非機能要件: パフォーマンスやセキュリティなど、機能以外の品質に関する要求。(例:メッセージは1秒以内に送信完了すること、メッセージ内容は暗号化することなど)

- UI/UXの仕様: デザイナーが作成したワイヤーフレーム(画面の骨格図)やモックアップ(完成イメージ)を用いて、画面遷移やボタンの配置、インタラクションなどを定義します。

これらの詳細な仕様は、PRD(Product Requirements Document: プロダクト要求仕様書)と呼ばれるドキュメントにまとめられます。明確で分かりやすい仕様書を作成することは、開発中の手戻りを防ぎ、チームの生産性を高める上で不可欠です。

プロダクトバックログの作成と管理

仕様が固まった機能や改善項目は、「プロダクトバックログ」と呼ばれるリストに蓄積されます。プロダクトバックログは、そのプロダクトが将来的に持つべきすべての要素を、優先順位順に並べたものです。

特にアジャイル開発手法の一つである「スクラム」では、このプロダクトバックログの管理が開発プロセスの中核をなします。プロダクトマネージャー(スクラムではプロダクトオーナーと呼ばれることが多い)は、常にプロダクトバックログを最新の状態に保ち、最も価値の高い項目がリストの先頭に来るように並び替える責任を負います。

この優先順位付けは、一度決めたら終わりではありません。スプリント(1〜4週間の開発サイクル)ごとに開催されるスプリント計画ミーティングなどで、開発チームと対話し、新しい情報(ユーザーからのフィードバック、競合の動き、技術的な発見など)を元に、柔軟に見直されます。限られた開発リソースを、常に最もインパクトの大きい場所に投下し続けること、これがバックログ管理の神髄です。

開発チームとの連携とプロジェクト進行管理

仕様を伝えたら、あとは開発チームにお任せ、というわけにはいきません。プロダクトマネージャーは、開発プロセス全体を通して開発チームと密に連携し、プロジェクトの進行をサポートします。

- 日々のコミュニケーション: デイリースタンドアップ(朝会)などに参加し、開発の進捗状況を把握し、発生した課題や疑問点に迅速に対応します。仕様に関する質問には、その場で背景にある「なぜ(Why)」を説明することで、開発者がより良い実装方法を思いつく手助けをします。

- 課題解決のハブ: 開発中に技術的な問題や仕様の矛盾が見つかった場合、PdMはデザイナー、ビジネスサイド、法務など、関連するステークホルダー間を駆け回り、調整を行い、最適な解決策を決定します。PdMは、開発チームが開発に集中できる環境を作るための「障害物除去係」でもあります。

- 受け入れテスト: スプリントの終わりには、完成した機能が要求仕様通りに動作するかどうかをユーザーの視点でテスト(受け入れテスト)し、フィードバックを行います。

プロダクトマネージャーは、権限でチームを動かすのではなく、プロダクトのビジョンへの共感と、論理的な説明、そして人間的な信頼関係を通じて、チーム全体のモチベーションとパフォーマンスを最大化するサーバント・リーダーシップを発揮することが求められます。

プロダクトのリリースとKPIモニタリングによる改善

開発が完了し、いよいよプロダクト(または新機能)をリリースするフェーズです。しかし、プロダクトマネージャーの仕事はここで終わりではありません。むしろ、ここからが新たなスタートです。

- リリース計画: マーケティングチームや営業チームと連携し、いつ、どのような方法でユーザーに告知するかのリリース戦略を立てます。プレスリリースの準備、ヘルプドキュメントの作成、カスタマーサポートチームへの事前説明なども行います。

- 効果測定(KPIモニタリング): リリース後は、あらかじめ設定しておいたKPI(重要業績評価指標)を注視します。例えば、新機能の利用率、コンバージョン率の改善度、ユーザーあたりのセッション時間、解約率の変化など、プロダクトの成功を測るための数値を定点観測します。

- ユーザーフィードバックの収集: SNSでの反応、アプリストアのレビュー、カスタマーサポートに寄せられる声など、あらゆるチャネルからユーザーの生きたフィードバックを収集します。

- 改善サイクルの実行: データとフィードバックという「答え合わせ」の結果を元に、プロダクトが狙い通りの価値を提供できているかを評価します。もし目標に達していなければ、その原因を分析し、次の改善策を立案します。この「仮説(Build)→実行(Measure)→学習(Learn)」というサイクルを高速で回し続けることが、プロダ-CTOプロダクトを継続的に成長させる鍵となります。

この一連のプロセスは一直線に進むものではなく、常に行ったり来たりしながら、らせん状にプロダクトを進化させていく、終わりなき旅なのです。

プロダクトマネージャーの年収

プロダクトマネージャーという職種に興味を持つ多くの人が気になるのが、その年収水準でしょう。プロダクトの成功という重責を担い、高度で幅広いスキルが求められることから、プロダクトマネージャーの年収は、他の多くの職種と比較して高い傾向にあります。

複数の転職サービスや給与調査のデータを総合すると、日本のプロダクトマネージャーの年収は、経験やスキル、所属する企業の規模や業界によって大きく異なりますが、平均年収はおおよそ600万円から1,000万円のレンジに収まることが多いようです。

| 経験レベル | 年収レンジ(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| ジュニア/アソシエイトPdM | 400万円 〜 700万円 | PdMとしての経験が浅い、または関連職種からのキャリアチェンジ直後。シニアPdMのサポートを受けながら業務を学ぶ段階。 |

| ミドルクラスPdM | 600万円 〜 1,000万円 | 3〜5年程度の経験を持ち、一つのプロダクトや機能を自律的に担当できるレベル。最もボリュームの大きい層。 |

| シニア/リードPdM | 800万円 〜 1,500万円 | 豊富な経験を持ち、大規模・複雑なプロダクトを担当したり、複数のPdMをリードしたりする。戦略的な意思決定の比重が高まる。 |

| CPO/VPoP/部長クラス | 1,200万円 〜 2,000万円以上 | 経営層として、企業全体のプロダクト戦略に責任を持つ。プロダクト組織全体のマネジメントを担う。 |

(※上記の年収はあくまで一般的な目安であり、個々の条件によって変動します。参照:doda、リクナビNEXT、Geeklyなどの転職サービスが公表する求人情報や年収データを基に作成)

年収を左右する主な要因

- 経験と実績: 当然ながら、プロダクトを成功に導いた実績が豊富であるほど、年収は高くなります。担当したプロダクトの規模や、グロースさせた実績(例:売上をXX%向上させた、MAUをXX万人まで成長させた等)が評価の重要な指標となります。

- 企業の種類と規模: 一般的に、メガベンチャーや外資系IT企業は、日系のスタートアップや中小企業に比べて高い給与水準を提示する傾向があります。特に外資系企業では、ストックオプションなどを含めると、2,000万円を超える報酬を得ることも珍しくありません。

- 業界: 特に競争が激しく、技術革新のスピードが速いSaaS、FinTech、AI、ECなどの業界では、優秀なプロダクトマネージャーに対する需要が非常に高く、年収も高くなる傾向が見られます。

- 保有スキル: データ分析能力、AI/機械学習に関する知識、特定のドメイン(例:金融、医療)に関する深い専門知識、英語力などの付加価値の高いスキルを持つプロダクトマネージャーは、より高い評価と年収を得やすくなります。

なぜプロダクトマネージャーの年収は高いのか?

その背景には、いくつかの明確な理由があります。

- ビジネスへの直接的なインパクト: プロダクトマネージャーの意思決定一つひとつが、プロダクトの売上や利益、ひいては企業全体の業績に直結します。その責任の重さが、高い報酬に反映されています。

- 高度で複合的なスキルセット: 前述の通り、PdMにはビジネス、テクノロジー、UX(ユーザーエクスペリエンス)という3つの領域を横断する幅広い知識とスキルが求められます。これらのスキルを高いレベルで兼ね備えた人材は非常に希少価値が高いのです。

- 需要と供給のミスマッチ: DXの加速に伴い、多くの企業がプロダクト開発に力を入れる中で、優秀なプロダクトマネージャーの需要は急増しています。しかし、その需要に対して、十分な経験とスキルを持つ人材の供給が追いついていないのが現状です。この需給バランスの歪みが、年収水準を押し上げる大きな要因となっています。

プロダクトマネージャーとして高い年収を目指すには、常に自身のスキルを磨き、目に見える形でプロダクトの成功に貢献し、その実績をポートフォリオとしてきちんと示すことが重要です。また、自身の市場価値を正しく把握し、適切なタイミングでより良い条件の企業へ転職することも、キャリアアップと年収向上のための有効な戦略の一つと言えるでしょう。

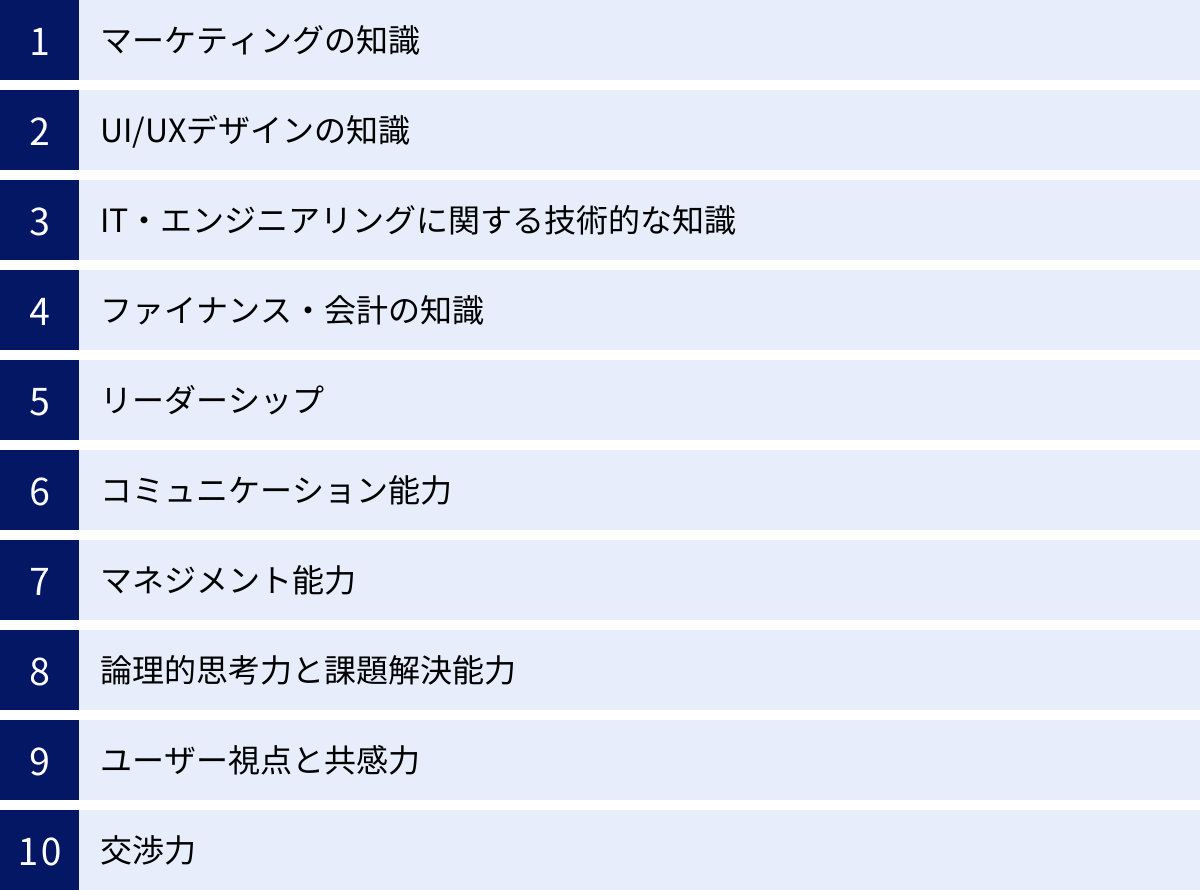

プロダクトマネージャーに求められるスキル

プロダクトマネージャーは、企業の「ミニCEO」と称されるように、非常に広範な知識と能力が求められる職種です。これらのスキルは、学習やトレーニングによって習得できる「ハードスキル」と、個人の資質や経験を通じて培われる「ソフトスキル」に大別できます。ここでは、それぞれにどのようなスキルが必要とされるのかを具体的に見ていきましょう。

ハードスキル

ハードスキルは、プロダクト開発の各フェーズにおいて、的確な判断と実行を下すための専門的な知識や技術を指します。

マーケティングの知識

プロダクトを成功させるには、まず市場と顧客を深く理解する必要があります。そのために、マーケティングの知識は不可欠です。

- 市場調査・分析: 3C分析(Customer, Competitor, Company)やSWOT分析といったフレームワークを用いて、市場の機会や脅威、自社の強み・弱みを客観的に評価する能力。

- 顧客理解: ペルソナ設定やカスタマージャーニーマップの作成を通じて、ターゲットとなる顧客の解像度を高め、そのニーズやペインポイントを的確に捉えるスキル。

- 戦略立案: STP分析(Segmentation, Targeting, Positioning)により、どの市場セグメントを狙い、どのような独自の立ち位置を築くかを決定する能力。

- プライシング: プロダクトの価値やコスト、競合価格などを考慮し、最適な価格設定を行う知識。

これらのマーケティングスキルは、プロダクトの「Why(なぜ作るのか)」を定義するための基礎体力となります。

UI/UXデザインの知識

ユーザーに愛されるプロダクトを作るためには、機能が優れているだけでなく、使いやすく、心地よい体験(UX: ユーザーエクスペリエンス)を提供することが不可欠です。

- ユーザビリティの原則: ユーザーが直感的で迷うことなく操作できるための設計原則の理解。

- 情報アーキテクチャ(IA): 膨大な情報を整理し、ユーザーにとって分かりやすい構造を設計する能力。

- プロトタイピング: ワイヤーフレーム(画面の骨格)やインタラクティブなプロトタイプを作成し、開発前にユーザー体験を検証するスキル。FigmaやSketchといったツールの基本的な操作知識も含まれます。

PdM自身がデザイナーになる必要はありませんが、UI/UXの共通言語を理解し、デザイナーと建設的な議論ができることが極めて重要です。

IT・エンジニアリングに関する技術的な知識

プロダクトマネージャーは、エンジニアと日々密に連携します。技術的な会話を円滑に進め、信頼関係を築くためには、ITやエンジニアリングに関する基本的な知識が必須です。

- 開発プロセスの理解: ウォーターフォール開発やアジャイル開発(特にスクラム)といった開発手法の基本的な流れや用語の理解。

- 技術要素の基礎知識: Webアプリケーションがどのように動いているか(フロントエンド、バックエンド、API、データベースなど)、クラウド(AWS, GCP, Azureなど)の基本的な概念、モバイルアプリ(iOS/Android)の特性といった知識。

- 実現可能性と工数見積もり: エンジニアとの対話を通じて、提案された機能が技術的に実現可能か、どのくらいの開発期間やコストがかかるかを大まかに把握する能力。

自分でコードを書ける必要はありませんが、「技術の言葉」を理解し、エンジニアの意見を尊重しながら対話できることが、開発をスムーズに進める上で生命線となります。

ファイナンス・会計の知識

プロダクトは、顧客に価値を提供するだけでなく、ビジネスとして成立しなければなりません。そのため、プロダクトの経済性を評価するためのファイナンス知識も求められます。

- 重要指標の理解: ROI(投資対効果)、LTV(顧客生涯価値)、CAC(顧客獲得コスト)、MRR(月次経常収益)といった、特にSaaSビジネスにおいて重要なKPIの理解。

- 事業計画の策定: プロダクトの売上予測やコスト計算を行い、事業計画を立てる能力。

- PL(損益計算書)の読解: プロダクトが生み出す収益と費用を理解し、事業の健全性を判断する基本的な会計知識。

これらの知識は、プロダクトに関する投資判断を論理的に行い、経営層に説明責任を果たすために不可欠です。

ソフトスキル

ソフトスキルは、多様なバックグラウンドを持つ人々と協力し、不確実性の高い状況下でチームを率いていくために必要な、対人関係能力や思考様式を指します。ハードスキル以上に、プロダクトマネージャーの成否を分ける重要な要素と言えます。

リーダーシップ

PdMには公式な人事権限がないことがほとんどです。そのため、役職や権威に頼るのではなく、プロダクトのビジョンを情熱的に語り、その魅力でチームを惹きつけ、同じ目標に向かって自発的に動くよう促す「影響力によるリーダーシップ(Influence without Authority)」が求められます。

コミュニケーション能力

PdMは、エンジニア、デザイナー、マーケター、営業、経営層、そして顧客といった、実に多様なステークホルダーのハブとなります。それぞれの相手が理解できる言葉を選び、複雑な情報を分かりやすく伝え、合意形成を図る高度なコミュニケーション能力は、PdMの最も重要なスキルの一つです。

マネジメント能力

プロダクトロードマップの進捗管理、タスクの優先順位付け、リスクの予見と対策など、複雑なプロジェクトを計画通りに推進するためのマネジメント能力が必要です。これはプロジェクトマネージャーのスキルと重なる部分もありますが、PdMは特に「何をすべきか」の優先順位を戦略的に決定する能力が重視されます。

論理的思考力と課題解決能力

「なんとなく良さそう」といった曖昧な感覚ではなく、データや事実(ファクト)に基づいて仮説を立て、課題の根本原因を特定し、構造的に解決策を導き出す能力が求められます。「Why(なぜ)」を繰り返し問い続けることで、表面的な問題ではなく、本質的な課題にたどり着く思考の深さが必要です。

ユーザー視点と共感力

常にユーザーの立場に立ち、その痛みや喜び、不便さに深く共感する力(エンパシー)は、価値あるプロダクトを生み出す原動力です。自分自身がプロダクトの熱心なドッグフーダー(最初のユーザー)となり、ユーザーになりきってプロダクトを使い込む姿勢が大切です。

交渉力

プロダクト開発の現場では、機能のスコープ、リソースの配分、リリースのタイミングなどを巡り、様々なステークホルダー間で意見の対立が生じます。PdMは、それぞれの立場や利害を理解した上で、プロダクト全体の成功という大局的な視点から、最適な着地点を見出すための交渉力が求められます。時には「No」と言う勇気も必要です。

これらのスキルは一朝一夕に身につくものではありません。日々の業務を通じて意識的に実践し、経験を積み重ねていくことが、優れたプロダクトマネージャーへの道となります。

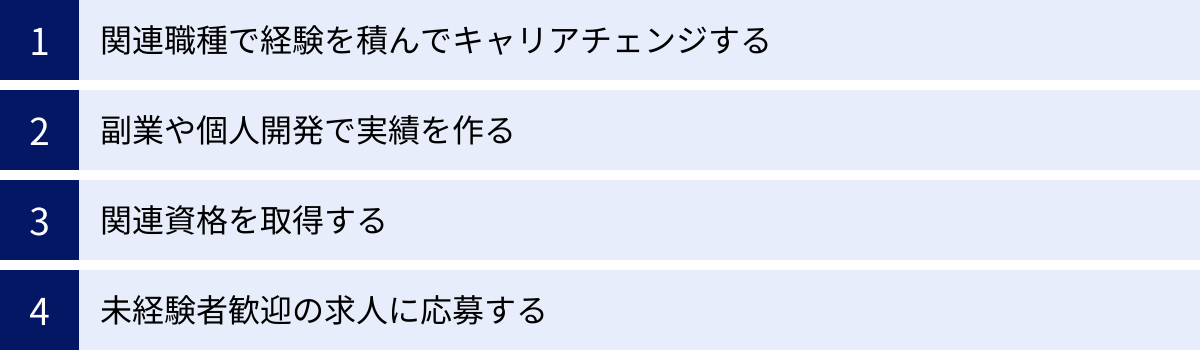

プロダクトマネージャーになるには?未経験から目指す方法

プロダクトマネージャーは、その役割の広さと責任の大きさから、新卒でいきなり就くケースは少なく、何らかの専門職で経験を積んだ後にキャリアチェンジするのが一般的です。しかし、未経験からでもプロダクトマネージャーを目指す道は複数存在します。ここでは、そのための具体的な方法をいくつか紹介します。

関連職種で経験を積んでキャリアチェンジする

最も王道なのは、プロダクト開発に深く関わる職種で専門性を高め、そこからPdMへとキャリアをスライドさせる方法です。自身のバックグラウンドによって、強みと補うべきスキルが異なります。

エンジニアから目指す

- 強み: 技術的な実現可能性の判断力や、開発プロセスへの深い理解。エンジニアチームとの円滑なコミュニケーションと信頼関係の構築がしやすい点は大きなアドバンテージです。

- 補うべきスキル: ビジネスサイドの視点(収益性、事業戦略)、マーケティング知識、ユーザーリサーチのスキル。

- キャリアプラン: まずはチームリーダーやテックリードとして、技術選定だけでなく、プロダクトの仕様決定や要件定義に積極的に関わる経験を積むのがおすすめです。ビジネス書を読んだり、社内のマーケティング担当者と交流したりして、ビジネスへの理解を深めていきましょう。

デザイナーから目指す

- 強み: ユーザーへの深い共感力と、UI/UXに関する専門知識。ユーザーの課題を的確に捉え、それを解決する体験を具体的に描き出す能力に長けています。

- 補うべきスキル: ビジネス・収益化の視点、技術的な制約の理解、データ分析スキル。

- キャリアプラン: デザインを提案する際に、ただ「美しいから」「使いやすいから」だけでなく、「このデザインがどのようにビジネスKPI(例:コンバージョン率)に貢献するのか」をセットで説明する癖をつけましょう。Google Analyticsなどの分析ツールを学び、自身のデザインがもたらした結果を数値で語れるようになると、PdMへの道が近づきます。

営業やマーケティング職から目-す

- 強み: 顧客や市場に対する深い理解と、ビジネス・KGI/KPIに対する強い意識。顧客の生の声を最も多く聞いており、何が売れるのか、どうすれば売れるのかという感覚に優れています。

- 補うべきスキル: 技術的な知識、開発プロセスへの理解、UI/UXの基本原則。

- キャリアプラン: 顧客から得た要望やインサイトを、ただ開発チームに伝えるだけでなく、「なぜその機能が必要なのか」「どのような仕様が考えられるか」をワイヤーフレームなどに落とし込んで提案してみましょう。IT系の技術書やオンラインコースで開発の基礎を学び、エンジニアやデザイナーとの共通言語を増やす努力が不可欠です。

副業や個人開発で実績を作る

現職ですぐにPdM関連の業務に携わることが難しい場合でも、自主的に実績を作ることは可能です。特に「ゼロからイチを生み出した経験」は、転職市場で高く評価されます。

- 個人開発: 自分の身の回りの課題を解決するシンプルなWebサービスやスマートフォンアプリを企画・開発し、リリースしてみましょう。必ずしも自分でコードを書く必要はありません。ノーコード・ローコードツールを活用したり、友人のエンジニアと協力したりする方法もあります。重要なのは、課題発見→解決策の考案→実装→ユーザーからのフィードバックを受けて改善、というPdMの一連の思考プロセスを経験することです。

- 副業・プロボノ: スタートアップ企業などで、プロダクトマネジメントの補佐的な役割を副業として手伝うのも有効です。NPO法人などでプロボノ(専門知識を活かしたボランティア活動)としてプロダクト開発に関わる機会もあります。

これらの活動は、ポートフォリオとして職務経歴書に記載でき、PdMへの熱意と行動力を示す強力な武器になります。

関連資格を取得する

プロダクトマネージャーになるために必須の資格というものは存在しません。実務経験が最も重視される世界です。しかし、知識を体系的に学び、客観的な証明としてアピールする上で、資格取得は有効な手段の一つです。

- プロダクトマネジメント関連: 「認定プロダクトマネージャー(CPM)」「Certified Scrum Product Owner (CSPO)」などは、PdMやアジャイル開発に関する知識を証明するのに役立ちます。

- プロジェクトマネジメント関連: 「PMP®」「Google Project Management Certificate」などは、プロジェクト管理能力を示す上で有効です。

- その他: 「マーケティング・ビジネス実務検定」や「基本情報技術者試験」、「人間中心設計(HCD)専門家」など、自身の弱点を補う領域の資格を取得するのも良いでしょう。

資格はあくまで知識の証明であり、「資格があるからPdMになれる」わけではない点には注意が必要です。学習した知識を、いかに実務や個人開発で活かしていくかが問われます。

未経験者歓迎の求人に応募する

数は多くありませんが、企業によってはポテンシャルを重視して未経験者を採用するケースもあります。特に「アソシエイト・プロダクトマネージャー(APM)」というポジションは、大手IT企業などで、新卒や若手のポテンシャル人材をPdMとして育成するためのプログラムとして設けられていることがあります。

このような求人に応募する際は、これまでの職務経験の中で、いかにPdM的な思考や動きをしてきたかをアピールすることが重要です。「営業として顧客の課題を分析し、新サービスの企画を提案して受注に繋げた」「エンジニアとして、ユーザーの利便性を考えて仕様改善を提案し、実装した」といった具体的なエピソードを語れるように準備しましょう。論理的思考力、リーダーシップ、課題解決能力といったポータブルなソフトスキルをアピールすることが、採用を勝ち取る鍵となります。

プロダクトマネージャーのキャリアパス

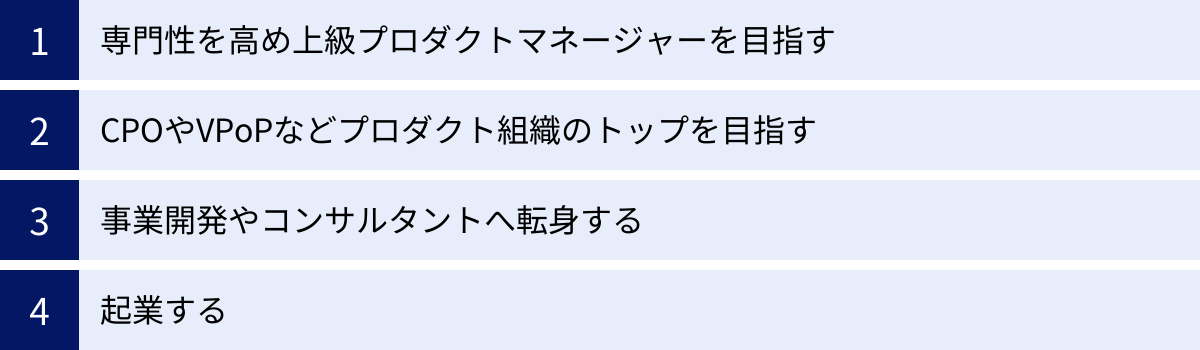

プロダクトマネージャーは、その職務を通じて非常に価値の高いスキルセットを身につけるため、キャリアの終着点ではなく、むしろ多様なキャリアの可能性を拓くハブとなる職種です。PdMとして経験を積んだ後には、どのようなキャリアパスが考えられるのでしょうか。

専門性を高め上級プロダクトマネージャーを目指す

最も一般的なキャリアパスは、プロダクトマネージャーとしての専門性を深めていく道です。

- シニア・プロダクトマネージャー: より大規模で複雑、かつ事業の根幹をなすようなプロダクトの責任者となります。戦略的な意思決定の比重が大きくなります。

- リード/プリンシパル・プロダクトマネージャー: 複数のプロダクトやプロダクトラインを横断的に見たり、特定のドメイン(例:AI、プラットフォーム、グロース)における全社的な第一人者として、非常に高度な専門性を発揮します。また、後進のプロダクトマネージャーの育成やメンタリングも重要な役割となります。

このパスは、プロダクト作りの最前線に立ち続けたいという志向を持つ人に向いています。

CPO(最高プロダクト責任者)やVPoP(プロダクト担当バイスプレジデント)を目指す

マネジメントへの志向が強い場合、プロダクト組織のトップを目指すキャリアパスがあります。

- CPO (Chief Product Officer) / VPoP (Vice President of Product): 個別のプロダクト担当者から、経営陣の一員としてステップアップします。その役割は、企業全体のプロダクト戦略を策定し、複数のプロダクトからなるポートフォリオを管理し、プロダクト組織全体のパフォーマンスに責任を持つことです。

- マネジメント: 複数のプロダクトマネージャーやプロダクトチームを束ね、彼らが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、採用、育成、評価、組織文化の醸成などを行います。

このパスは、プロダクトを通じて事業全体を動かしたい、強いリーダーシップを発揮したいという人に向いています。

事業開発やコンサルタントへ転身する

プロダクトマネージャーが培うスキルは、他の職種でも非常に高く評価されます。

- 事業開発・経営企画: 市場を分析し、事業機会を見出し、新たなビジネスをゼロから立ち上げる事業開発の仕事は、PdMの経験と親和性が非常に高いです。プロダクトという視点から事業全体を見る経験は、全社的な戦略を担う経営企画部門でも活かせます。

- 戦略/ITコンサルタント: 顧客企業の課題を分析し、解決策を提案するコンサルタントも有力な選択肢です。特に、企業のDX支援や新規事業立案といったテーマにおいて、PdMの経験は強力な武器となります。

これらの職種は、よりビジネスや経営に近い立場で、課題解決に取り組みたい人に向いています。

起業する

プロダクトマネージャーは「ミニCEO」であると述べたように、その経験は起業に直結します。

- 起業家精神: 顧客課題の発見、プロダクトの企画・開発、チームビルディング、マーケティング、資金調達の計画など、PdMの日常業務は、スタートアップの創業者が行う活動と多くの点で重なります。

- MVP(Minimum Viable Product)開発: 限られたリソースで、顧客のコアな課題を解決する最小限のプロダクトを開発し、市場の反応を見ながら改善していくという考え方は、まさにPdMの得意とするところです。

自らのビジョンで世の中に新しい価値を生み出したい、自分の事業を立ち上げたいという強い想いを持つ人にとって、PdMは起業への最短ルートの一つと言えるかもしれません。

このように、プロダクトマネージャーのキャリアは非常に豊かで、多様な選択肢に満ちています。どのパスを選ぶにせよ、プロダクトの成功にコミットし続ける経験が、自身の市場価値を高め、未来の可能性を切り拓いていくことに繋がるのです。

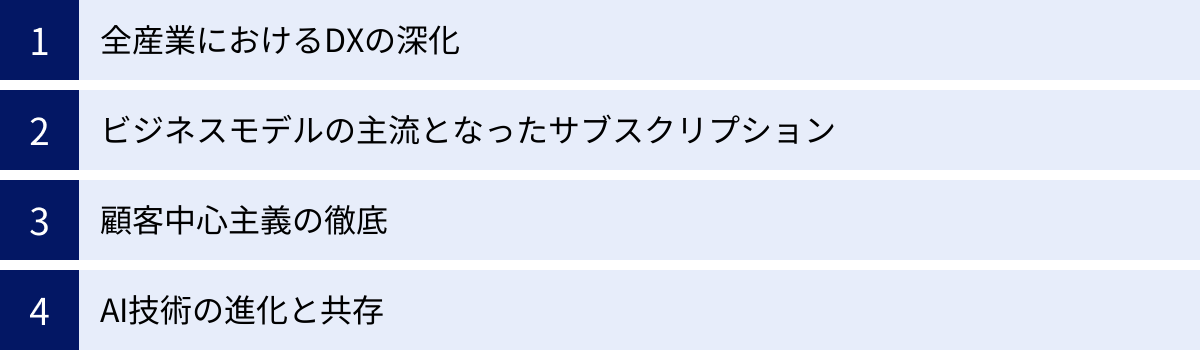

プロダクトマネージャーの将来性

結論から言えば、プロダクトマネージャーの将来性は非常に明るいと言えます。テクノロジーが社会やビジネスのあらゆる側面に浸透し続ける現代において、その重要性は増す一方であり、今後も高い需要が続くことが予想されます。

その理由は、大きく分けて4つ挙げられます。

- 全産業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の深化:

製造業、金融、医療、小売など、従来はITと縁遠いとされてきた業界でも、生き残りをかけてDXが進められています。これは単に業務をデジタル化するだけでなく、デジタル技術を活用した新しいプロダクトやサービスを創出することと同義です。その結果、あらゆる業界で「優れたデジタルプロダクトを企画・開発・成長させられる人材」すなわちプロダクトマネージャーの需要が爆発的に増加しています。この流れは今後さらに加速するでしょう。 - ビジネスモデルの主流となったサブスクリプション:

SaaSに代表されるサブスクリプションモデルは、ソフトウェア業界だけでなく、多くの業界で採用されつつあります。このモデルでは、「一度売って終わり」ではなく、顧客に継続的に価値を提供し、長く使い続けてもらうこと(LTVの最大化)がビジネスの成否を分けます。顧客が離れないよう、常にデータを分析し、フィードバックに耳を傾け、プロダクトを改善し続けるサイクルを回す必要があり、その中心的な役割を担うプロダクトマネージャーの存在が不可欠です。 - 顧客中心主義の徹底:

情報が溢れ、消費者の選択肢が無限にある現代では、企業本位のプロダクトはもはや通用しません。顧客の課題を誰よりも深く理解し、顧客の期待を超える体験を提供すること、すなわち「顧客中心主義」が、企業の競争優位性の源泉となります。プロダクトマネージャーは、まさにこの顧客中心主義を組織の真ん中で体現する存在であり、その価値はますます高まっています。 - AI技術の進化と共存:

AIや機械学習の進化は、多くの仕事を代替すると言われていますが、プロダクトマネージャーの仕事はむしろ重要性を増すと考えられます。なぜなら、AIは強力な「手段」ではあっても、「目的」を決めることはできないからです。「どの顧客課題を解決するために、AIという技術をどう活用すべきか?」という戦略的な問いに答え、プロダクトのビジョンを描き、倫理的な配慮もしながら実装をリードするのは、人間にしかできない高度な判断です。AIを使いこなすプロダクトマネージャーは、今後さらに市場価値を高めていくでしょう。

もちろん、将来性が高いからといって、安泰というわけではありません。これからのプロダクトマネージャーには、以下のような姿勢がより一層求められます。

- 継続的な学習意欲: 新しいテクノロジー(AI、ブロックチェーン、XRなど)、市場のトレンド、ユーザー行動の変化などを常に学び、自身の知識をアップデートし続ける姿勢。

- データドリブンな意思決定能力: 感性や経験則だけでなく、データを正確に読み解き、客観的な根拠に基づいて仮説を立て、検証する能力のさらなる強化。

- グローバルな視点: 国内市場だけでなく、グローバルな競争環境や多様な文化を持つユーザーを視野に入れたプロダクト戦略を立てる能力。

プロダクトマネージャーは、変化の激しい時代において、ビジネスとテクノロジー、そして顧客の架け橋となり、企業のイノベーションを牽引するエンジンそのものです。求められるスキルセットは広く、責任も重い挑戦的な仕事ですが、それに見合うだけの大きなやりがいと、輝かしい未来が待っている職種であることは間違いありません。この記事が、プロダクトマネージャーという魅力的なキャリアへの一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。