マーケティングの世界は、日々新しい概念や手法が生まれ、それに伴い専門用語も増え続けています。これからマーケティングを学ぼうとする方や、部署異動で新たにマーケティング担当になった方にとって、飛び交うカタカナやアルファベットの略語は、最初の大きな壁となるかもしれません。

しかし、これらの用語は、複雑なマーケティング活動を体系的に理解し、関係者と円滑にコミュニケーションをとるための「共通言語」です。一つひとつの言葉の意味を正しく理解することで、点と点だった知識が線で繋がり、マーケティングの全体像が面白いほどクリアに見えてきます。

この記事では、マーケティングの基本戦略から、Webマーケティング、広告運用、効果測定、SNS活用、さらには最新のビジネストレンドに至るまで、最低限押さえておきたい100の重要用語を厳選し、初心者の方にも分かりやすく解説します。

各用語の単なる意味だけでなく、なぜそれが重要なのか、実際の業務でどのように使われるのかといった背景や具体例も交えながら説明を進めます。この記事が、あなたのマーケティング学習の羅針盤となり、自信を持って実務に取り組むための一助となれば幸いです。

目次

マーケティング用語を学ぶ3つのメリット

専門用語と聞くと、難しくて覚えるのが大変だと感じるかもしれません。しかし、マーケティング用語を学ぶことには、それを上回る大きなメリットがあります。ここでは、用語学習があなたのビジネススキルをいかに向上させるか、3つの具体的なメリットをご紹介します。

① マーケティングの理解が深まる

マーケティング用語は、単なる言葉の集まりではありません。一つひとつの用語が、先人たちが築き上げてきたマーケティングの概念、フレームワーク、そして思考法そのものです。

例えば、「3C分析」という言葉を知っているだけで、自社の事業環境を「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」という3つの視点から整理・分析するという思考の型を手に入れることができます。同様に、「ペルソナ」や「カスタマージャーニーマップ」といった用語は、顧客を深く理解するための具体的な手法を示唆してくれます。

これらの用語を学ぶことは、マーケティングという広大な分野の地図を手に入れるようなものです。地図があれば、自分が今どこにいて、どこへ向かうべきか、そしてそのためにはどのようなルートがあるのかを客観的に把握できます。個別の施策が全体戦略の中でどのような位置づけにあるのか、施策同士がどう連携しているのかといった構造的な理解が進み、より本質的で効果的なマーケティング活動を計画・実行できるようになります。

初心者のうちは、ブログ記事の執筆やSNSの投稿といった目先のタスクに追われがちですが、用語という名の思考ツールを身につけることで、一つ上の視座から物事を捉え、戦略的な判断を下すための土台が築かれるのです。

② 関係者とのコミュニケーションがスムーズになる

マーケティングは、決して一人で完結する仕事ではありません。社内の営業部門や開発部門、経営層はもちろんのこと、外部の広告代理店、Web制作会社、コンサルタントなど、非常に多くの関係者と連携しながら進めていく必要があります。

こうした多様なバックグラウンドを持つ人々と仕事を進める上で、共通言語であるマーケティング用語は、認識のズレを防ぎ、円滑なコミュニケーションを実現するための潤滑油となります。

例えば、あなたが上司に「Webサイトからの問い合わせを増やしたい」と報告したとします。これだけでは、具体的に何をどうしたいのかが曖昧です。しかし、「WebサイトのCVRを改善するため、まずはEFOから着手し、その後LPOも検討したいと考えています」と伝えればどうでしょうか。

この一文で、あなたは「最終的な成果(コンバージョン)の割合を高めたい」という目標(CVR改善)を持ち、そのための具体的な打ち手として「入力フォームの最適化(EFO)」や「ランディングページの最適化(LPO)」を考えていることが、専門知識を持つ相手には即座に伝わります。

これにより、「問い合わせを増やすって、具体的にどうするの?」「アクセスを増やすの?それともページの改善?」といった無駄な質疑応答が減り、本質的な議論に時間を割くことができます。特に、広告代理店のような外部パートナーとの打ち合わせでは、CPAやROASといった指標を用いることで、施策の評価基準が明確になり、費用対効果に基づいた客観的で建設的な対話が可能になります。

このように、マーケティング用語を正しく使う能力は、あなたの専門性を示すだけでなく、プロジェクト全体をスムーズに進行させるための極めて重要なビジネススキルなのです。

③ 効率的に情報収集ができる

マーケティングの世界は変化のスピードが非常に速く、昨日まで有効だった手法が今日には陳腐化してしまうことも珍しくありません。そのため、マーケターには常に最新の情報をキャッチアップし、学び続ける姿勢が求められます。

この継続的な学習において、マーケティング用語の知識は、情報収集の効率と質を劇的に向上させます。

専門書や業界ニュース、Web上の解説記事、セミナーやウェビナーなど、マーケティングに関する情報は世の中に溢れています。しかし、基本的な用語を知らないと、その内容を理解するためにいちいち言葉の意味を調べなければならず、非常に時間がかかってしまいます。これでは、情報のインプットにばかり時間が割かれ、肝心の内容を深く理解したり、自社のビジネスにどう応用できるかを考えたりする余裕がなくなってしまいます。

一方で、基本的な用語が頭に入っていれば、文章や講演の要点を素早く掴むことができます。例えば、「インバウンドマーケティングの一環としてコンテンツSEOに注力し、MAツールを活用してリードナーチャリングを行うことで、LTVの向上を目指す」といった一文も、各用語の意味が分かっていれば、一読しただけでその戦略の全体像をイメージできるはずです。

これにより、情報収集のスピードが上がるだけでなく、表面的な理解に留まらず、より深い洞察を得ることが可能になります。新しい概念やトレンドが出てきたときも、既存の知識と関連付けて理解できるため、応用力も身につきます。結果として、他の人よりも一歩先んじて新しい知識を吸収し、それを実務に活かしていくという、マーケターとしての成長サイクルを加速させることができるのです。

【基本】戦略・分析で使うマーケティング用語

マーケティング活動を始めるにあたり、まず必要になるのが戦略立案と現状分析です。ここでは、その基盤となる最も基本的な用語と考え方を解説します。これらのフレームワークや概念は、あらゆるマーケティング施策の土台となるため、しっかりと理解しておきましょう。

マーケティング

マーケティングとは、顧客のニーズを理解し、そのニーズを満たす価値(製品やサービス)を創造・提供することで、対価を得る一連の活動のことです。しばしば「販売促進(プロモーション)」や「広告宣伝」と混同されがちですが、それらはマーケティング活動のほんの一部に過ぎません。

経営学者のピーター・ドラッカーは「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」と述べました。これは、顧客のことを深く理解し、顧客が本当に求めている製品やサービスを提供できれば、無理に売り込まなくても自然と売れていく状態を目指すべきだ、という意味です。

具体的には、市場調査(リサーチ)から始まり、製品開発、価格設定、流通チャネルの構築、そしてプロモーションまで、顧客に価値が届くまでのすべてのプロセスがマーケティングに含まれます。現代では、製品を売って終わりではなく、その後の顧客との関係を維持・強化していくこと(CRMなど)も重要な活動とされています。

3C分析

3C分析とは、自社を取り巻く事業環境を「Customer(顧客・市場)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」という3つの視点から分析するフレームワークです。マーケティング戦略を立案する際の初期段階で、現状を客観的に把握するために用いられます。

- Customer(顧客・市場): 市場の規模や成長性はどうか、顧客は誰で、どのようなニーズを持っているか、購買に至るプロセスは何か、などを分析します。

- Competitor(競合): 競合他社はどこか、各社の強み・弱みは何か、どのような戦略をとっているか、市場シェアはどうなっているか、などを分析します。

- Company(自社): 自社の強み・弱みは何か、ビジョンや理念は何か、保有するリソース(人・物・金・情報)は何か、などを分析します。

これら3つの要素を分析することで、市場や顧客が求めているもので、かつ競合が提供できておらず、自社が提供できる独自の価値(成功要因)を見つけ出すことが目的です。

4P分析/4C分析

4P分析は、企業側の視点からマーケティング戦略の具体的な実行計画を立てるためのフレームワークです。以下の4つの要素の頭文字を取って「4P」と呼ばれます。

| 要素 | 英語表記 | 内容 |

|---|---|---|

| Product | 製品 | どのような製品・サービスを提供するか(品質、デザイン、機能、ブランド名など) |

| Price | 価格 | いくらで提供するか(価格設定、割引、支払い条件など) |

| Place | 流通 | どこで提供するか(販売チャネル、店舗立地、在庫管理、物流など) |

| Promotion | 販促 | どのようにして存在を知らせ、購入を促すか(広告、広報、販売促進、人的販売など) |

これら4つのPは、それぞれが独立しているのではなく、互いに整合性が取れていることが重要です。例えば、高級な「Product」を、激安ディスカウントストア(Place)で、手書きのチラシ(Promotion)を使って売ろうとしても、うまくいきません。

一方、4C分析は、顧客側の視点から4Pを見つめ直すフレームワークです。

| 4C要素 | 対応する4P | 内容 |

|---|---|---|

| Customer Value | Product | 顧客にとっての価値 |

| Cost | Price | 顧客が支払うコスト(金銭だけでなく時間や手間も含む) |

| Convenience | Place | 顧客にとっての利便性(入手のしやすさ) |

| Communication | Promotion | 顧客とのコミュニケーション |

現代のマーケティングでは、企業目線の4Pだけでなく、常に顧客目線の4Cを意識し、両方の視点から戦略を考えることが求められます。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境と外部環境を「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つのカテゴリーに分けて分析するフレームワークです。3C分析などで洗い出した情報を整理し、今後の戦略の方向性を見出すために使われます。

- 内部環境(自社でコントロール可能)

- Strength(強み): 自社の目標達成に貢献する独自の技術、高いブランド力、優秀な人材など。

- Weakness(弱み): 目標達成の妨げとなる資金不足、低い知名度、非効率な業務プロセスなど。

- 外部環境(自社でコントロール不可能)

- Opportunity(機会): 自社にとって追い風となる市場の成長、規制緩和、競合の撤退、新しい技術の登場など。

- Threat(脅威): 自社にとって向かい風となる市場の縮小、規制強化、強力な競合の参入、景気の悪化など。

これらの4要素を洗い出した後、「クロスSWOT分析」を行うことで、より具体的な戦略を導き出します。「強み」を活かして「機会」を掴む(積極化戦略)、「強み」で「脅威」を乗り切る(差別化戦略)、「弱み」を克服して「機会」を活かす(改善戦略)、「弱み」と「脅威」による最悪の事態を避ける(防衛・撤退戦略)といったように、具体的なアクションプランに繋げることが重要です。

PEST分析

PEST分析は、マクロ環境(社会全体の大きな流れ)が自社に与える影響を分析するためのフレームワークです。「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの視点から、中長期的なトレンドを把握します。

- Politics(政治的要因): 法律の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢など。

- Economy(経済的要因): 景気の動向、金利、為替レート、物価の変動など。

- Society(社会的要因): 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、流行、教育水準の変化など。

- Technology(技術的要因): 新技術の登場、イノベーション、特許の動向など。

PEST分析は、自社ではコントロールできない大きな環境変化を予測し、将来の「機会」や「脅威」を早期に発見することを目的とします。例えば、高齢化社会(Society)の進展を「機会」と捉え、シニア向けの製品を開発する、といった戦略立案に繋がります。

STP分析

STP分析は、「誰に(Targeting)、どのような価値を(Positioning)、提供するのか」を明確にするためのフレームワークです。市場を細分化し、狙うべきターゲットを定め、競合との差別化を図るという、マーケティング戦略の核となるプロセスです。

- Segmentation(セグメンテーション): 市場の細分化。年齢、性別、居住地といった「地理的変数」「人口動態変数」や、ライフスタイル、価値観といった「心理的変数」、購買履歴や使用頻度といった「行動変数」など、様々な切り口で顧客をグループ分けします。

- Targeting(ターゲティング): 狙う市場の決定。細分化したセグメントの中から、自社の強みが活かせ、かつ収益性や成長性が見込める市場を選び出します。

- Positioning(ポジショニング): 自社の立ち位置の明確化。ターゲット顧客の心の中で、競合製品と比べて自社製品がどのように認識されたいかを決めます。例えば、「高品質」「低価格」「デザイン性」「安全性」など、独自の価値を明確にし、それを顧客に伝えていく活動です。

ペルソナ

ペルソナとは、製品やサービスの典型的なユーザー像を、具体的な人物として詳細に設定したものです。STP分析で定めたターゲット顧客を、より深く、リアルに理解するために作成されます。

単なる「30代女性」といった抽象的なターゲット設定ではなく、「佐藤愛、35歳、都内在住、夫と5歳の子供の3人暮らし、仕事はIT企業のマーケティング職で時短勤務中、趣味は週末のヨガとオーガニック食材を使った料理…」というように、名前、年齢、職業、家族構成、ライフスタイル、価値観、悩みなどを具体的に描写します。

ペルソナを設定することで、マーケティングチームのメンバー間で「私たちの顧客はこういう人だ」という共通認識を持つことができます。これにより、製品開発やコンテンツ作成、広告メッセージなどを考える際に、「この機能は佐藤さんにとって本当に必要か?」「このキャッチコピーは佐藤さんの心に響くだろうか?」といったように、常に顧客の視点に立って意思決定ができるようになり、施策のブレを防ぐ効果があります。

ターゲティング

ターゲティングとは、セグメンテーション(市場細分化)によって分けられた複数の市場(セグメント)の中から、自社が最も効果的にアプローチできる市場を選び出すプロセスです。STP分析の「T」にあたります。

ターゲティングを行う際には、主に以下の3つのパターンが考えられます。

- 無差別型マーケティング: セグメント間の違いを無視し、すべての市場に同じ製品・同じアプローチで展開する方法。マス広告が有効な日用品などで見られます。

- 差別化型マーケティング: 複数のセグメントを選び、それぞれに最適化された異なる製品やアプローチを展開する方法。自動車メーカーが価格帯や用途別に複数の車種をラインナップするなどが例です。

- 集中型マーケティング: 一つのセグメントに経営資源を集中させる方法。特定のニッチな市場で高いシェアを狙う戦略で、リソースの限られる中小企業などで多く採用されます。

自社の経営資源や市場の魅力度、競合の状況などを総合的に判断し、どの市場を狙うのが最も成功確率が高いかを見極めることが重要です。

ポジショニング

ポジショニングとは、ターゲット顧客の心(マインド)の中に、競合製品とは異なる、自社製品ならではの明確で魅力的な位置づけを築く活動のことです。STP分析の「P」にあたります。

顧客は、世の中に溢れるたくさんの製品の中から何かを選ぶとき、無意識のうちに頭の中の地図(ポジショニングマップ)に各製品を位置づけて比較しています。例えば、牛丼チェーンなら「早い・安い」「うまい」「メニューが豊富」といった軸で各社を評価しています。

ポジショニングの目的は、この顧客の頭の中の地図において、自社が「〇〇といえばこのブランド」という独自のポジションを確立することです。そのために、「価格」「品質」「機能」「デザイン」「サポート体制」など、顧客が重視する様々な軸を検討し、競合が手薄で、かつ自社の強みを活かせる領域を見つけ出します。そして、そのポジションを体現する製品開発や、メッセージング(広告など)を一貫して行うことで、顧客からの指名を獲得していくのです。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、ペルソナ(典型的な顧客像)が製品やサービスを認知し、興味を持ち、購入し、利用し、最終的にファンになるまでの一連のプロセス(旅=ジャーニー)を時系列で可視化したものです。

マップには通常、横軸に「認知」「情報収集」「比較検討」「購入」「利用」「共有」といった顧客の行動ステージを置きます。そして縦軸には、各ステージにおける顧客の「行動」「思考」「感情」「タッチポイント(顧客との接点)」「課題」などを書き込んでいきます。

このマップを作成することで、企業目線ではなく、顧客の目線で一連の体験を追体験することができます。これにより、「情報収集の段階で、顧客は〇〇という情報が足りずに不安を感じている」「購入後のサポートで不満を抱きやすいポイントはここだ」といった、各ステージにおける顧客の課題やニーズが浮き彫りになります。そして、その課題を解決するための具体的な施策(例:Webサイトに〇〇の情報を追加する、購入後のフォローメールを送るなど)を検討するのに役立ちます。

AIDMA(アイドマ)/AISAS(アイサス)

AIDMA(アイドマ)とAISAS(アイサス)は、消費者の購買決定プロセスをモデル化したものです。マーケターは、顧客がどの段階にいるのかを把握し、その段階に合わせたアプローチを行う必要があります。

AIDMAは、伝統的なマスメディア時代における消費者行動モデルです。

- Attention(注意): 製品の存在を知る

- Interest(関心): 製品に興味を持つ

- Desire(欲求): 製品が欲しいと思う

- Memory(記憶): 製品を記憶する

- Action(行動): 購入する

一方、AISASは、インターネットが普及した現代の消費者行動を反映したモデルです。

| モデル | 段階 | 英語表記 | 内容 |

|---|---|---|---|

| AISAS | Attention | 注意 | 製品の存在を知る |

| Interest | 関心 | 製品に興味を持つ | |

| Search | 検索 | インターネットで情報を調べる | |

| Action | 行動 | 購入する | |

| Share | 共有 | SNSやレビューサイトで感想を共有する |

AIDMAとの大きな違いは、「Search(検索)」と「Share(共有)」の2つの「S」が加わった点です。現代の消費者は、興味を持った商品をすぐにスマートフォンで検索し、購入後にはその体験をSNSなどで共有します。そして、その共有された情報が、また別の誰かの「Attention」や「Search」に繋がっていきます。この変化を理解し、検索されるためのコンテンツ(SEO)や、共有したくなる仕組みづくり(UGC促進)が重要になっています。

USP(Unique Selling Proposition)

USPとは、「Unique Selling Proposition」の略で、「独自の売り」や「独自の強み」と訳されます。競合他社にはない、自社だけのユニークな提案価値のことです。

USPは、単なる製品の特長や機能ではありません。それは顧客にとって明確な利益(ベネフィット)をもたらすものでなければなりません。例えば、「30分以内にお届けできなければ、代金はいただきません」というドミノ・ピザの有名なUSPは、「速さ」という特長を「もし遅れたら無料になる」という顧客の強力なベネフィットに転換しています。

良いUSPは、以下の3つの条件を満たすと言われています。

- 顧客に利益を約束していること

- 競合が真似できない、あるいは真似していない独自のものであること

- 多くの人の心を動かすほど強力であること

自社のUSPを明確にすることで、広告メッセージが鋭くなり、顧客は「なぜ他の製品ではなく、この製品を選ぶべきなのか」を瞬時に理解できるようになります。

ブランディング

ブランディングとは、自社の製品やサービスに対して、顧客の中に特定の良いイメージ(ブランドイメージ)を形成し、その価値を高めていくための継続的な活動のことです。

ブランドとは、単なるロゴや名称、デザインだけを指すものではありません。それは、製品の品質、価格、店舗の雰囲気、従業員の接客態度、広告、社会貢献活動など、顧客がその企業に関して触れるすべての体験を通じて形成される、無形の資産です。

強いブランドを構築できると、多くのメリットが生まれます。

- 価格競争からの脱却: 指名買いが増え、多少価格が高くても選ばれるようになる。

- 顧客ロイヤルティの向上: 顧客がファンになり、繰り返し購入してくれる(LTVの向上)。

- 信頼性の獲得: 新製品を出した際にも、ブランドへの信頼から手に取ってもらいやすくなる。

- 人材採用への好影響: 良いイメージを持つ企業で働きたいという人が増える。

ブランディングは一朝一夕に成し遂げられるものではなく、一貫したメッセージと高品質な顧客体験を提供し続けることで、時間をかけて顧客の心の中に築き上げられていくものです。

インサイト

インサイトとは、直訳すると「洞察」ですが、マーケティングにおいては「顧客自身も気づいていない、行動の裏にある本音や動機」といった深層心理を指します。

アンケート調査などで顧客に「なぜこの商品を買ったのですか?」と尋ねても、返ってくるのは建前の理由(例:「品質が良さそうだったから」)であることが少なくありません。インサイトは、そうした表面的な言葉の奥に隠された、本人すら意識していない欲求や不満のことです。

例えば、「主婦がインスタントコーヒーを買うのは、手軽だから」というのは表面的な理解です。しかし、その奥に「夫が自分でコーヒーを淹れてくれないことへの、ささやかな抵抗」というインサイトを発見したとします。このインサイトに基づけば、「これなら、誰でもプロの味」といった訴求で、スティックタイプの高級インスタントコーヒーを提案できるかもしれません。

インサイトの発見は容易ではありませんが、顧客の行動観察(エスノグラフィ)やデプスインタビューなどを通じて、「なぜ?」「どうして?」を繰り返すことで見えてくることがあります。このインサイトを突いた製品やコミュニケーションは、顧客の心を強く動かし、大ヒットに繋がる可能性があります。

【Webマーケティング編】デジタル施策で使う用語

インターネットを主戦場とするWebマーケティングには、独自の専門用語が数多く存在します。ここでは、Webサイトやオンライン上の様々なチャネルを活用して成果を上げるために不可欠な、基本的な用語を解説します。

Webマーケティング

Webマーケティングとは、WebサイトやWebサービス、SNS、メール、アプリといったデジタル上の媒体を活用して行われるマーケティング活動全般を指します。その目的は、自社サイトへの集客、ブランディング、製品やサービスの販売促進、リード(見込み客)の獲得など多岐にわたります。

オフラインのマーケティングとの大きな違いは、ほとんどの施策の効果をデータで可視化し、分析できる点です。例えば、広告を何人が見て(インプレッション)、何人がクリックし(CTR)、そのうち何人が購入に至ったか(CVR)といった数値を正確に把握できます。これにより、データに基づいた客観的な判断と、スピーディーな改善(PDCAサイクル)が可能になります。

Webマーケティングの具体的な手法には、後述するSEO、コンテンツマーケティング、Web広告、SNSマーケティング、メールマーケティングなどが含まれ、これらを組み合わせて戦略を立てていきます。

SEO(検索エンジン最適化)

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトが検索結果の上位に表示されるように行う一連の施策のことです。

検索結果の上位に表示されると、広告費をかけずに継続的なアクセス(自然検索流入)を集めることができます。SEOは大きく分けて以下の3つの要素から成り立っています。

- 内部対策: 検索エンジンがサイトの情報を正しく理解(クロール・インデックス)しやすいように、サイトの構造やHTMLタグを最適化すること。サイトマップの送信、タイトルタグやメタディスクリプションの設定、表示速度の改善などが含まれます。

- 外部対策: 他の質の高いWebサイトから、自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得すること。被リンクは、検索エンジンから「多くのサイトに推薦されている、価値のあるサイトだ」と評価されるための重要な指標となります。

- コンテンツSEO: ユーザーの検索意図(何を知りたくて検索しているか)を深く理解し、その疑問や悩みに答える質の高いコンテンツ(記事など)を作成・提供すること。近年のSEOで最も重要視されている要素です。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、SNS投稿といった、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に作成・提供することで、潜在的な顧客を見込み客として惹きつけ、最終的にはファンとしてロイヤルティの高い顧客に育成していくマーケティング手法です。

従来の広告のように「買ってください」と直接的に売り込むのではなく、まずはユーザーが抱える課題や疑問に寄り添い、役立つ情報を提供することで信頼関係を築くことを目指します。例えば、会計ソフトの会社が「確定申告のやり方」を解説するブログ記事を公開するのは、コンテンツマーケティングの典型例です。

SEOと非常に親和性が高く、良質なコンテンツは検索エンジンからの評価を高め、自然検索流入の増加に繋がります。また、作成したコンテンツは企業の資産としてWebサイトに蓄積され、中長期的に安定した集客効果をもたらします。

LPO(ランディングページ最適化)

LPOとは、「Landing Page Optimization」の略で、「ランディングページ最適化」を意味します。ランディングページ(LP)とは、Web広告や検索結果などをクリックしたユーザーが、最初に訪れる(着地する)ページのことです。

LPOの目的は、LPを訪れたユーザーが、離脱することなく、目的の行動(コンバージョン=商品購入、問い合わせ、資料請求など)を完了してくれる確率(CVR)を最大化することです。

具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- キャッチコピーや見出しを、より魅力的で分かりやすいものに変更する。

- ユーザーの不安を解消する情報(お客様の声、実績、Q&Aなど)を追加する。

- コンバージョンボタン(CTAボタン)の色や文言、配置をテストし、よりクリックされやすいものを見つける。

- ページの表示速度を改善する。

- 広告の訴求内容とLPのファーストビュー(最初に表示される画面)の内容を一致させる。

A/Bテストツールなどを用いて、複数のパターンのLPを比較検証しながら、継続的に改善を繰り返していくことが重要です。

EFO(入力フォーム最適化)

EFOとは、「Entry Form Optimization」の略で、「入力フォーム最適化」のことです。商品購入や会員登録、問い合わせなどの際に、ユーザーが個人情報を入力するフォームを、より使いやすく、ストレスなく入力完了できるように改善する施策を指します。

せっかくユーザーが商品を購入しようと決意しても、入力フォームが複雑で分かりにくいために、途中で面倒になって離脱してしまうケースは非常に多いです。この「カゴ落ち」と呼ばれる離脱を防ぎ、CVRを向上させるのがEFOの目的です。

具体的な施策には、以下のようなものがあります。

- 入力項目を必要最低限に絞る。

- 郵便番号を入力すると住所が自動で補完される機能をつける。

- 全角/半角の自動変換や、入力エラーのリアルタイム表示を行う。

- 入力必須項目を分かりやすく示す。

- スマートフォンでも入力しやすいデザインにする。

EFOは、CVR改善において非常に費用対効果の高い施策とされており、LPOと並行して取り組むべき重要な施 মানে।

MEO(マップエンジン最適化)

MEOとは、「Map Engine Optimization」の略で、主にGoogleマップなどの地図エンジンを対象としたマーケティング施策のことです。特に、飲食店や美容院、クリニックといった実店舗を持つビジネス(ローカルビジネス)にとって非常に重要です。「地域名+業種」(例:「渋谷 ラーメン」)などで検索した際に、自社の店舗情報をGoogleマップの検索結果で上位に表示させることを目指します。

Googleマップの検索結果は、通常のWeb検索結果よりも上部に表示されることが多いため、上位表示できれば非常に高い集客効果が期待できます。

MEOの具体的な施策としては、

- Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)に正確な情報を登録・最適化することが基本です。店名、住所、電話番号、営業時間、WebサイトURLなどを正確に記載します。

- 店舗の魅力が伝わる写真や動画を定期的に投稿する。

- 顧客からの口コミ(レビュー)を増やす努力をし、寄せられた口コミには丁寧に返信する。

- 最新情報(キャンペーン、臨時休業など)をこまめに発信する。

これらの施策を通じて、Googleから「この地域で活発に活動しており、ユーザーからの評価も高い、信頼できるビジネスだ」と認識されることが、上位表示の鍵となります。

オウンドメディア

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で所有・運営するメディアのことです。具体的には、自社の公式サイト、ブログ、広報誌、メールマガジンなどが該当します。

後述するペイドメディア(広告)やアーンドメディア(SNSなど)と異なり、掲載内容や発信する情報を自社で完全にコントロールできるのが最大の特長です。企業理念やブランドの世界観を伝えたり、顧客にとって有益な情報をコンテンツとして発信したりすることで、潜在顧客との接点を作り、見込み客へと育成していく役割を担います。コンテンツマーケティングの主要な舞台となるメディアです。

アーンドメディア

アーンドメディア(Earned Media)とは、企業が生活者やメディアからの信頼や評判を「獲得(Earned)」することで情報が拡散していくメディアを指します。具体的には、個人のSNSアカウント(X, Instagram, Facebookなど)での投稿、ブログ記事での言及、オンラインニュースでの報道、レビューサイトの口コミなどが含まれます。

企業側で情報を直接コントロールすることはできませんが、第三者からの発信であるため信頼性が高く、情報の拡散力が非常に大きいのが特長です。良い商品やサービス、面白いキャンペーンなどがアーンドメディア上で話題になる(バズる)と、広告費をかけずに爆発的な認知を獲得できる可能性があります。UGC(ユーザー生成コンテンツ)はこのアーンドメディアの代表例です。

ペイドメディア

ペイドメディア(Paid Media)とは、企業が費用を支払って(Paid)利用するメディアのことで、一般的に「広告」と呼ばれるものがこれに該当します。具体的には、テレビCM、新聞広告、雑誌広告といったマス広告から、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告といったWeb広告まで、あらゆる広告媒体が含まれます。

短期間で、狙ったターゲット層に確実に情報を届けられるのが最大のメリットです。新しい商品やサービスの認知を素早く広げたい場合や、特定のキャンペーンを告知したい場合に非常に有効です。一方で、当然ながら費用がかかり続け、広告を止めると露出も止まってしまうというデメリットがあります。

現代のWebマーケティングでは、これら「オウンドメディア」「アーンドメディア」「ペイドメディア」の3つを連携させる「トリプルメディア戦略」が重要とされています。例えば、ペイドメディア(広告)で集客し、オウンドメディア(ブログ)で価値を提供して信頼関係を築き、アーンドメディア(SNS)で良い口コミが広がる、といった相乗効果を狙います。

インバウンドマーケティング

インバウンドマーケティングとは、ブログやSEO、SNSなどを通じてユーザーにとって価値のある情報を提供し、ユーザー側から自社を見つけてもらい、惹きつける(Inbound)マーケティング手法です。コンテンツマーケティングとほぼ同義で使われることも多いです。

ユーザーが自らの意思で情報を探しに来ているため、購買意欲の高い見込み客と自然な形で関係を築きやすいのが特長です。広告のような押し付けがましさがないため、企業やブランドに対する良いイメージを醸成しやすいというメリットもあります。

アウトバウンドマーケティング

アウトバウンドマーケティングとは、企業側から顧客に対して積極的にアプローチしていく(Outbound)伝統的なマーケティング手法です。テレビCM、テレマーケティング、ダイレクトメール、展示会への出展などが代表例です。

不特定多数の潜在顧客に、広く一斉にアプローチできる点が特徴ですが、興味のない人にも情報が届くため、近年では「押し売り」と捉えられて敬遠される傾向もあります。しかし、新製品の認知度を短期間で一気に高めたい場合など、インバウンドマーケティングだけではカバーしきれない領域で今なお有効な手法です。

リードナーチャリング

リードナーチャリング(Lead Nurturing)とは、獲得したリード(見込み客)に対して、継続的に有益な情報を提供し、コミュニケーションをとることで、購買意欲を徐々に高めていく(育成する=Nurturing)プロセスのことです。

展示会で名刺交換をしたり、Webサイトから資料請求をしたりしたリードは、まだすぐに商品を購入する段階にないことがほとんどです。そうした「今すぐ客」ではないリードを放置するのではなく、メールマガジンやセミナー、お役立ち資料の提供などを通じて、定期的に接点を持ち続けることで、自社への関心や信頼度を高めていきます。そして、顧客の検討度合いが十分に高まったタイミングで、営業部門に引き渡したり、商談の機会を創出したりします。特に、検討期間が長いBtoB商材において非常に重要なプロセスです。

リードジェネレーション

リードジェネレーション(Lead Generation)とは、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性のある、リード(見込み客)の情報を獲得するための活動全般を指します。「見込み客の創出」とも言われます。

これがなければ、リードナーチャリングも始まりません。具体的な手法としては、

- Webサイトでの資料請求・ホワイトペーパーのダウンロードフォーム設置

- セミナーやウェビナーの開催

- 展示会への出展

- Web広告の出稿

など、オンライン・オフラインを問わず様々なものがあります。いかにして質の高いリードを効率的に集めるかが、リードジェネレーションの課題となります。

リードクオリフィケーション

リードクオリフィケーション(Lead Qualification)とは、集めたリードの中から、購買の可能性が高い「有望なリード」を選別するプロセスのことです。「見込み客の絞り込み」とも訳されます。

すべてのリードに対して同じようにアプローチするのは非効率です。そこで、リードの属性(企業規模、役職など)や行動履歴(Webサイトの閲覧ページ、メールの開封率など)を基にスコアリング(点数付け)を行い、スコアの高いリードを優先的にフォローすることで、マーケティングおよび営業活動の効率を最大化します。例えば、「料金ページを何度も見ている」「導入事例をダウンロードした」といった行動をとったリードは、購買意欲が高いと判断できます。このプロセスは、MA(マーケティングオートメーション)ツールによって自動化されることが多くなっています。

【Web広告編】広告運用で頻出する用語

Webマーケティングの中でも、即効性の高い集客手段であるWeb広告。その運用には専門的な用語が不可欠です。ここでは、広告の種類から効果測定に関する基本的な用語まで、広告運用担当者が必ず押さえておくべき言葉を解説します。

リスティング広告(検索連動型広告)

リスティング広告とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに連動して表示されるテキスト形式の広告です。「検索連動型広告」とも呼ばれます。

例えば、ユーザーが「マーケティング 本 おすすめ」と検索した際に、そのキーワードに関連する書籍の広告が検索結果の上部や下部に表示されます。ユーザーがまさにその情報を探している瞬間に広告を表示できるため、非常にコンバージョンに繋がりやすいのが最大の特長です。広告はクリックされるごとに費用が発生する「クリック課金(CPC)」が一般的です。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリの広告枠に表示される、画像(バナー)、動画、テキスト形式の広告です。ポータルサイトやニュースサイト、ブログなど、様々な媒体に掲載されます。

リスティング広告が、ニーズが顕在化している「今すぐ客」にアプローチするのに対し、ディスプレイ広告は、まだ自社の製品やサービスを知らない潜在層や、特定の興味関心を持つ層に広くアプローチするのに適しています。例えば、旅行情報サイトを見ているユーザーに航空券の広告を表示する、といったターゲティングが可能です。ブランドの認知度向上や、一度サイトを訪れたユーザーを追跡するリターゲティング広告などで活用されます。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告とは、成果報酬型の広告モデルです。ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)を介して、個人ブロガーやメディア運営者(アフィリエイター)に自社の商品やサービスを紹介してもらい、その紹介を通じて商品購入や会員登録などの成果(コンバージョン)が発生した場合にのみ、アフィリエイターに報酬を支払う仕組みです。

広告主にとっては、成果が出た分だけ費用を支払えばよいため、リスクが低く、費用対効果が高いというメリットがあります。一方で、どのようなサイトに掲載されるか、どのように紹介されるかを完全にコントロールすることは難しく、ブランドイメージを損なうような紹介をされるリスクも考慮する必要があります。

リターゲティング広告(リマーケティング広告)

リターゲティング広告とは、一度自社のWebサイトを訪れたことがあるユーザーを追跡(トラッキング)し、彼らが他のWebサイトやSNSを閲覧している際に、再度自社の広告を表示する手法です。Google広告では「リマーケティング」、Yahoo!広告やFacebook広告では「リターゲティング」と呼ばれますが、仕組みは同じです。

「商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー」や「特定のページを閲覧したユーザー」など、条件を絞って広告を配信できるため、関心度の高いユーザーに再アプローチし、購買の後押しをするのに非常に効果的です。多くのECサイトで導入されています。

ネイティブ広告

ネイティブ広告(ネイティブアド)とは、ニュースサイトの記事やSNSのフィード(投稿一覧)など、メディアのコンテンツとコンテンツの間に、それらとデザインやフォーマットを馴染ませて表示される広告のことです。

一見すると広告だと分かりにくく、ユーザーが普段見ているコンテンツと同じような感覚で自然に閲覧できるため、広告に対する心理的な抵抗感を和らげられるという特長があります。ユーザー体験を損なわずに情報を届けられる反面、広告であることが分かりにくいという点から、ステルスマーケティング(ステマ)と誤解されないよう、広告である旨(「広告」「PR」「プロモーション」など)を明記することが義務付けられています。

動画広告

動画広告とは、その名の通り、動画フォーマットで配信される広告のことです。YouTubeの再生前後や途中に流れるインストリーム広告や、SNSのフィード上に表示されるインフィード広告、Webサイトのバナー枠に表示されるアウトストリーム広告など、様々な種類があります。

テキストや静止画に比べて、短時間で多くの情報を伝えられ、ストーリー性を持たせることでユーザーの感情に訴えかけやすいのが最大のメリットです。スマートフォンの普及と高速通信環境の整備により、動画コンテンツの消費が日常的になったことで、その重要性はますます高まっています。

SNS広告

SNS広告とは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、LINEといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のプラットフォーム上に配信される広告です。

各SNSが保有する詳細なユーザーデータ(年齢、性別、地域、興味関心、フォローしているアカウントなど)を活用して、非常に精度の高いターゲティングができるのが最大の特長です。また、ユーザーのタイムラインやフィードに自然な形で表示されるため、ネイティブ広告の一種とも言えます。「いいね」や「シェア」といったユーザーのアクションによって情報が拡散され、広告費以上の効果を生む可能性がある点も魅力です。

インプレッション(imp)

インプレッション(impression)とは、Web広告がユーザーの画面に表示された回数のことです。「imp」と略されることもあります。広告が1回表示されると「1インプレッション」となります。

この指標は、広告がどれだけ多くの人の目に触れたかを示す基本的な数値であり、広告の認知度やリーチの広さを測るために用いられます。ただし、表示されただけでクリックされたり、内容を認識されたりしたとは限らない点に注意が必要です。広告の単価設定で、後述するCPM(Cost Per Mille)というインプレッション課金モデルの基準となります。

エンゲージメント

エンゲージメント(Engagement)とは、広告やSNSの投稿に対する、ユーザーからの何らかの反応(アクション)を指します。具体的には、「いいね」、コメント、シェア(リツイート)、クリック、保存、動画の再生などが含まれます。

単なるインプレッション(表示)よりも一歩進んで、ユーザーがそのコンテンツにどれだけ関心を持ち、積極的に関わったかを示す指標です。エンゲージメント率(エンゲージメント数 ÷ インプレッション数)が高いほど、ユーザーの心に響く、質の高いコンテンツであると評価できます。特にSNSマーケティングにおいて、ファンとの関係性の深さを測る重要なKPIとなります。

アトリビューション

アトリビューション(Attribution)とは、「貢献」や「寄与」を意味し、マーケティングにおいては、顧客がコンバージョン(成果)に至るまでに接触した、複数の広告やチャネルが、それぞれどの程度成果に貢献したかを分析・評価する考え方です。

ユーザーは通常、コンバージョンに至る前に、リスティング広告、SNS、ブログ記事、メルマガなど、様々な情報に触れています。従来は、コンバージョン直前にクリックされた広告(ラストクリック)のみが評価されがちでした。しかし、アトリビューション分析では、最初に認知するきっかけとなった広告(ファーストクリック)や、途中で関心を深めた広告など、間接的な貢献も評価します。

これにより、ラストクリックだけでは見過ごされがちな、認知拡大に貢献している施策などを正しく評価し、より最適な広告予算の配分を検討できるようになります。

【効果測定編】サイト分析で使う指標の用語

Webマーケティングの強みは、あらゆる施策の効果をデータで測定できる点にあります。ここでは、Webサイトや広告の効果を正しく評価し、改善に繋げるために不可欠な指標(KPI)に関する用語を解説します。

KGI(重要目標達成指標)

KGIとは、「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」と訳されます。ビジネスにおける最終的な目標を、定量的に(数値で)定義した指標のことです。

例えば、「売上高1億円達成」「年間利益5,000万円」「市場シェア20%獲得」といった、組織全体のゴールとなる具体的な数値目標がKGIにあたります。KGIを設定することで、チーム全員が「何のために日々の業務を行っているのか」という共通の目標を認識し、向かうべき方向性が明確になります。

KPI(重要業績評価指標)

KPIとは、「Key Performance Indicator」の略で、「重要業績評価指標」と訳されます。最終目標であるKGIを達成するための中間的な目標を、定量的に示した指標です。

KGIが「山頂」だとすれば、KPIはそこに至るまでの「チェックポイント」や「マイルストーン」のようなものです。例えば、KGIが「ECサイトの年間売上1億円」の場合、それを分解して、

- Webサイトのセッション数:〇〇件

- コンバージョン率(CVR):〇%

- 顧客単価(AOV):〇円

といった、日々の活動でコントロール可能な具体的な指標をKPIとして設定します。KPIの進捗を定期的に観測することで、目標達成に向けたプロセスが順調に進んでいるかを判断し、問題があれば早期に改善策を打つことができます。

CVR(コンバージョン率)

CVRとは、「Conversion Rate」の略で、「コンバージョン率」または「顧客転換率」を意味します。Webサイトへのアクセス数のうち、どのくらいの割合がコンバージョン(商品購入、資料請求、会員登録などの成果)に至ったかを示す指標です。

計算式: CVR (%) = コンバージョン数 ÷ セッション数(またはクリック数) × 100

CVRは、Webサイトやランディングページが、訪れたユーザーをいかに効率的に成果へと導けているかを示す、サイトの「実力」を表す非常に重要な指標です。アクセス数が多くてもCVRが低ければ、売上には繋がりません。LPOやEFOといった施策は、このCVRを高めることを直接の目的としています。

CTR(クリック率)

CTRとは、「Click Through Rate」の略で、「クリック率」と訳されます。Web広告や検索結果、メールマガジンなどが表示された回数(インプレッション数)のうち、ユーザーにクリックされた割合を示す指標です。

計算式: CTR (%) = クリック数 ÷ インプレッション数 × 100

CTRが高いということは、その広告のクリエイティブ(見出しや説明文、画像など)が、ターゲットユーザーの興味を惹きつけ、魅力的であることを意味します。リスティング広告においては、CTRは広告の品質を評価する「品質スコア」にも影響を与え、CTRが高いほど広告の掲載順位が上がりやすくなったり、クリック単価が安くなったりする傾向があります。

CPA(顧客獲得単価)

CPAとは、「Cost Per Acquisition」または「Cost Per Action」の略で、「顧客獲得単価」を意味します。1件のコンバージョン(成果)を獲得するために、どれくらいの広告費用がかかったかを示す指標です。

計算式: CPA (円) = 広告費用 ÷ コンバージョン数

CPAは、広告の費用対効果を測る上で最も基本的な指標の一つです。CPAが低ければ低いほど、効率的に顧客を獲得できていることになります。事業者は、1件のコンバージョンから得られる利益(LTVなど)を考慮し、許容できるCPAの上限を決めた上で広告を運用します。

CPC(クリック単価)

CPCとは、「Cost Per Click」の略で、「クリック単価」を意味します。Web広告が1回クリックされるたびにかかる費用のことです。リスティング広告やディスプレイ広告などで、クリック課金(Pay Per Click, PPC)モデルを採用している場合に用いられる指標です。

計算式: CPC (円) = 広告費用 ÷ クリック数

CPCは、広告の出稿キーワードの競合性や、広告の品質(品質スコア)などによって変動します。人気のあるキーワードほどCPCは高くなる傾向にあります。広告運用においては、いかにしてCPCを抑えながら、質の高いクリック(コンバージョンに繋がりやすいクリック)を集めるかが腕の見せ所となります。

CPM(インプレッション単価)

CPMとは、「Cost Per Mille」の略で、「インプレッション単価」を意味します。「Mille」はラテン語で1,000を意味し、広告が1,000回表示されるごとにかかる費用を示します。

計算式: CPM (円) = 広告費用 ÷ インプレッション数 × 1,000

CPM課金は、クリック数に関わらず表示回数で費用が決まるため、ブランドの認知度向上やリーチ最大化を目的とするキャンペーンでよく利用されます。多くのユーザーに広告を見てもらうことを重視する場合に適した課金方式です。

ROAS(広告費用対効果)

ROASとは、「Return On Advertising Spend」の略で、「広告費用対効果」と訳されます。投じた広告費に対して、どれだけの売上が得られたかを示す指標です。

計算式: ROAS (%) = 広告経由の売上 ÷ 広告費用 × 100

例えば、100万円の広告費で500万円の売上があった場合、ROASは500%となります。ROASは、広告費1円あたり何円の売上を生み出したかをパーセンテージで示すもので、主に広告キャンペーン単位のパフォーマンスを評価する際に用いられます。数値が高いほど、広告の収益性が高いと判断できます。

ROI(投資収益率)

ROIとは、「Return On Investment」の略で、「投資収益率」または「投資対効果」と訳されます。広告費だけでなく、原価や人件費なども含めた「投資」に対して、どれだけの「利益」が生まれたかを示す指標です。

計算式: ROI (%) = (売上 – 売上原価 – 投資額) ÷ 投資額 × 100

※計算式は文脈により「(利益 – 投資額) ÷ 投資額」など複数の定義があります。

ROASが「売上」ベースで評価するのに対し、ROIは「利益」ベースで評価する点が大きな違いです。ROASが高くても、利益率の低い商品ばかり売れていては、ビジネス全体としては儲かっていない可能性があります。ROIを見ることで、その広告投資が事業全体の利益にどれだけ貢献したかをより正確に把握できます。

LTV(顧客生涯価値)

LTVとは、「Life Time Value」の略で、「顧客生涯価値」と訳されます。一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらしてくれる利益の総額を示す指標です。

計算式(簡易版): LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 平均継続期間

新規顧客の獲得コスト(CPA)が高騰する中で、既存顧客にいかに長く、繰り返し購入してもらうかがビジネスの安定成長の鍵となります。LTVを重視することで、目先の売上だけでなく、顧客との長期的な関係構築を目指すマーケティングへと視点が切り替わります。LTVを高めるためには、顧客満足度を向上させ、リピート購入やアップセル・クロスセルを促進する施策が重要になります。

PV(ページビュー)

PVとは、「Page View」の略で、Webサイト内の特定のページがブラウザに読み込まれた(表示された)回数のことです。ユーザーがサイト内でページを移動するたびにカウントされます。例えば、一人のユーザーがサイト内で5ページ閲覧した場合、PVは「5」となります。サイト全体の人気度や、個々のページの注目度を測る基本的な指標です。

UU(ユニークユーザー)

UUとは、「Unique User」の略で、特定の期間内にWebサイトを訪れた、重複しないユーザーの数のことです。期間内に同じユーザーが何度サイトを訪れても、UUは「1」とカウントされます。ユーザーの識別には、主にブラウザに保存されるCookieという仕組みが使われます。PVがページの閲覧回数であるのに対し、UUは実際に何人の人がサイトを訪れたかを示す指標です。

セッション

セッションとは、ユーザーがWebサイトを訪問してから離脱するまでの一連の行動を「1セッション」としてカウントしたものです。「訪問数」とほぼ同義で使われます。

一人のユーザー(1UU)が、朝に一度サイトを訪れ、夜に再度訪れた場合、セッション数は「2」とカウントされます。ただし、一般的に30分以上操作がない場合や、日付が変わった場合にはセッションが一度リセットされます。サイトへの訪問頻度を測る指標として利用されます。

直帰率

直帰率とは、Webサイトを訪れたセッションのうち、最初の1ページだけを閲覧して、他のページに移動することなくサイトを離れてしまったセッションの割合を示す指標です。

計算式: 直帰率 (%) = 直帰したセッション数 ÷ 全セッション数 × 100

直帰率が高いページは、「ユーザーが求めていた情報がなかった」「次に何をすれば良いか分からなかった」「ページの表示が遅かった」など、何らかの問題を抱えている可能性があります。ユーザーの期待とページ内容のミスマッチを示唆する指標として、サイト改善のヒントを与えてくれます。ただし、ブログ記事やニュースサイトのように、1ページ読んで満足して離脱することが自然な場合は、必ずしも直帰率が高いことが悪いとは限りません。

離脱率

離脱率とは、特定のページが、そのセッションにおける最後の閲覧ページになった割合を示す指標です。

計算式: 離脱率 (%) = そのページで離脱したセッション数 ÷ そのページの全PV数 × 100

直帰率は「サイトに訪問した最初の1ページ」のみが対象ですが、離脱率はサイト内のすべてのページで計算されます。特に、商品購入プロセスやお問い合わせフォームの各ページで離脱率が高い場合、そのページにユーザーの行動を阻害する何らかの要因があると考えられ、早急な改善が必要です。

【SNSマーケティング編】SNS運用で知っておきたい用語

現代のマーケティングにおいて、SNSは顧客との重要なコミュニケーションチャネルです。ここでは、SNSを活用してブランドのファンを増やし、ビジネスを成長させるために必要な基本用語を解説します。

SNSマーケティング

SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、LINEなどのソーシャルメディアプラットフォームを活用して、ブランドの認知度向上、顧客との関係構築、Webサイトへの誘導、販売促進などを行うマーケティング活動の総称です。

主な活動には、企業アカウントの運用(情報発信、ユーザーとのコミュニケーション)、SNS広告の出稿、インフルエンサーとのタイアップ、ユーザー参加型のキャンペーン実施などがあります。SNSの「拡散性」や「双方向性」といった特性を活かし、企業からの一方的な情報発信ではなく、ユーザーを巻き込みながらファンを増やしていくことが成功の鍵となります。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)

UGCとは、「User Generated Content」の略で、企業ではなく一般のユーザー(生活者)によって作成・投稿されたコンテンツのことです。具体的には、SNS上での商品に関する投稿、ECサイトのレビュー、口コミサイトの評価、個人のブログでの紹介記事などが含まれます。

UGCは、企業の発信する情報(広告など)に比べて、第三者による客観的な意見であるため、他の消費者から高い信頼性を得やすいという大きなメリットがあります。良いUGCが増えることで、ブランドの信頼性が高まり、新規顧客の購買意欲を促進する効果が期待できます。企業は、ハッシュタグキャンペーンなどを通じて、UGCが生まれやすい環境を作ることが重要です。

インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとは、SNSなどで多くのフォロワーを抱え、大きな影響力を持つ「インフルエンサー」に自社の商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法です。

インフルエンサーが自身のフォロワー(ファン)に対して商品を紹介することで、そのフォロワー層に対して効果的にアプローチし、認知拡大や購買促進に繋げることができます。インフルエンサーとフォロワーの間には信頼関係が構築されているため、企業が直接広告を出すよりも、好意的に受け入れられやすい傾向があります。商品と親和性の高いインフルエンサーを選定することや、広告であることを明示する(ステマ対策)ことが重要です。

リーチ

リーチ(Reach)とは、特定の投稿や広告が、何人のユーザーに届いたかを示す数値です。インプレッション(表示回数)と似ていますが、インプレッションは同じユーザーに複数回表示されるとすべてカウントするのに対し、リーチは重複を除いたユニークユーザー数でカウントします。

例えば、ある投稿がAさんに3回、Bさんに2回表示された場合、インプレッションは「5」ですが、リーチは「2」となります。この指標により、実際にどれだけ多くの人に情報が届いたかをより正確に把握できます。

フォロワー

フォロワー(Follower)とは、特定のSNSアカウント(企業アカウントや個人アカウント)を購読(フォロー)しているユーザーのことです。フォロワーになると、そのアカウントの投稿が自分のタイムラインやフィードに表示されるようになります。

フォロワー数は、そのアカウントの人気度や影響力を示す基本的な指標となります。フォロワーは、その企業やブランドに対して継続的な関心を持っている「見込み客」や「ファン」であるため、彼らとのエンゲージメントを高めていくことがSNS運用の基本となります。

ハッシュタグ

ハッシュタグとは、キーワードの前に「#」(ハッシュマーク)を付けたタグのことです。「#マーケティング」「#新商品」のように使用します。

投稿にハッシュタグを付けることで、そのキーワードに関心のあるユーザーが、検索を通じて投稿を見つけやすくなります。また、特定のキャンペーンで独自のハッシュタグ(例:「#〇〇プレゼントキャンペーン」)を作成し、ユーザーに参加を促すことで、関連投稿を収集したり、キャンペーンの盛り上がりを可視化したりするのに役立ちます。

口コミ

口コミ(くちこみ)とは、商品やサービスに関する評判が、人々の口伝えによって広まっていくことです。インターネットが普及した現代では、SNSの投稿、レビューサイト、ブログなど、Web上での情報発信が口コミの主要な舞台となっています。

前述のUGCとほぼ同義で使われ、消費者の購買意思決定に極めて大きな影響を与えます。良い口コミは強力な販促ツールとなる一方、悪い口コミ(ネガティブ・キャンペーン)は瞬く間に広がり、ブランドイメージを大きく損なうリスクもはらんでいます。企業は、真摯な顧客対応や品質向上を通じて、良い口コミが自然に生まれるような努力を続けることが求められます。

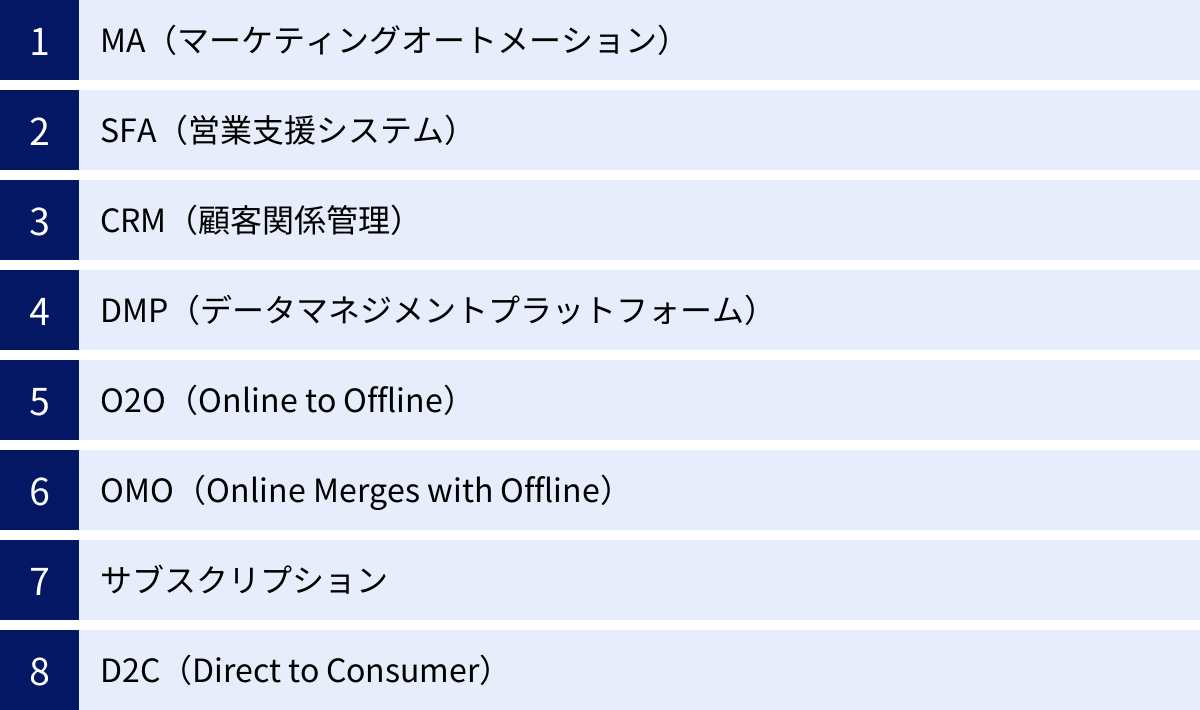

【その他】知っておくと便利なマーケティング関連用語

マーケティングの世界は常に進化しており、テクノロジーの発展とともに新しい概念やツールが登場しています。ここでは、これまでのカテゴリーには収まらないものの、現代のマーケティングを理解する上で非常に重要な関連用語を解説します。

MA(マーケティングオートメーション)

MAとは、「Marketing Automation」の略で、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールや仕組みのことです。特に、リード(見込み客)の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを支援します。

MAツールを導入すると、以下のような作業を自動化できます。

- Webサイトを訪れたリードの行動履歴(閲覧ページ、滞在時間など)を記録・分析する。

- リードの属性や行動に応じて、あらかじめ設定したシナリオに基づき、最適なタイミングで最適な内容のメールを自動配信する。

- リードの関心度をスコアリングし、購買意欲が高まったリードを自動で営業担当者に通知する。

これにより、マーケターは煩雑な手作業から解放され、より戦略的な企画立案やコンテンツ作成に集中できるようになります。

SFA(営業支援システム)

SFAとは、「Sales Force Automation」の略で、「営業支援システム」と訳されます。企業の営業部門における商談プロセスや案件の進捗、顧客情報などを一元管理し、営業活動を効率化・可視化するためのツールです。

SFAを活用することで、

- 個々の営業担当者が抱えている案件の状況(商談フェーズ、受注確度、次回アクション予定など)をチーム全体で共有できる。

- 日々の営業報告やスケジュール管理がシステム上で完結し、報告業務の負担が軽減される。

- 過去の成功事例や商談履歴を分析し、営業活動の標準化やノウハウの共有が進む。

といったメリットがあります。営業担当者の属人的なスキルに頼るのではなく、組織として営業力を強化することを目的としています。

CRM(顧客関係管理)

CRMとは、「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」を意味します。顧客の氏名、連絡先、購買履歴、問い合わせ履歴といった情報を一元管理し、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかなアプローチを行うことで、顧客との良好な関係を長期的に維持・向上させるための経営手法や、それを実現するツールのことです。

CRMツールは、顧客情報を基に、購入後のフォローメールを送信したり、誕生日クーポンを発行したり、過去の購買傾向から次のおすすめ商品を提案したりするのに役立ちます。これにより、顧客満足度とロイヤルティを高め、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指します。

MAが「見込み客」を主な対象とするのに対し、CRMは「既存顧客」との関係強化に主眼を置くことが多いですが、近年では両方の機能を統合したツールも増えています。

DMP(データマネジメントプラットフォーム)

DMPとは、「Data Management Platform」の略で、インターネット上に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、マーケティング施策に活用するためのプラットフォームです。

DMPが扱うデータは大きく2種類あります。

- 1st Party Data: 自社で収集したデータ(CRMデータ、Webサイトのアクセスログ、購買履歴など)。

- 3rd Party Data: 外部のデータ提供企業が保有する、自社以外のWebサイトの閲覧履歴やユーザー属性データなど。

DMPは、これらのデータを統合することで、より詳細で多角的な顧客像を浮かび上がらせます。例えば、「自社サイトで特定の商品を見たユーザーは、外部の〇〇というサイトもよく閲覧している」といったインサイトを得ることができます。この分析結果を基に、より精度の高い広告ターゲティングや、パーソナライズされたコンテンツの提供が可能になります。

O2O(Online to Offline)

O2Oとは、「Online to Offline」の略で、WebサイトやSNS、アプリといったオンライン(Online)のチャネルを活用して、実店舗(Offline)への来店や購買を促進するマーケティング施策のことです。

具体例としては、

- アプリで実店舗で使えるクーポンを配信する。

- SNSで新商品の情報を発信し、来店を促す。

- Webサイトで店舗の在庫状況を確認できるようにする。

などが挙げられます。オンラインとオフラインを繋ぐことで、顧客接点を増やし、販売機会の最大化を図ります。

OMO(Online Merges with Offline)

OMOとは、「Online Merges with Offline」の略で、オンラインとオフラインの境界線をなくし、融合(Merge)させることで、顧客に一貫した新しい購買体験を提供しようとする考え方です。

O2Oがオンラインからオフラインへの「送客」という一方通行の概念だったのに対し、OMOはオンラインとオフラインが一体となったサービスを指します。例えば、

- スマートフォンのアプリで事前に商品を注文・決済し、店舗では受け取るだけ。

- 店舗で商品のバーコードをスキャンすると、オンライン上のレビューや詳細情報が確認できる。

- 無人レジの店舗で、手に取った商品をそのまま持ち出すだけで自動的に決済が完了する。

といった体験がOMOにあたります。OMOでは、顧客の行動データをオンライン・オフライン問わず統合的に取得・活用し、究極のパーソナライゼーションと利便性を追求します。

サブスクリプション

サブスクリプション(Subscription)とは、製品やサービスを買い切りで所有するのではなく、月額や年額といった定額料金を支払うことで、一定期間利用する権利を得るビジネスモデルのことです。「サブスク」と略されます。

動画配信サービス(Netflixなど)や音楽配信サービス(Spotifyなど)が有名ですが、近年ではソフトウェア、自動車、ファッション、食品など、あらゆる分野に広がっています。企業側には継続的で安定した収益が見込めるというメリットがあり、顧客側には初期費用を抑えて手軽にサービスを試せるというメリットがあります。このモデルで成功するためには、顧客に「利用し続けたい」と思わせる、継続的な価値提供が不可欠です。

D2C(Direct to Consumer)

D2Cとは、「Direct to Consumer」の略で、メーカーが自社で企画・製造した商品を、卸売業者や小売店といった中間業者を介さずに、自社のECサイトなどを通じて顧客に直接販売するビジネスモデルです。

中間マージンを削減できるため、高い利益率を確保しやすいというメリットがあります。また、顧客と直接繋がることで、購買データや顧客の声をダイレクトに収集し、迅速に商品開発やサービス改善に活かすことができます。さらに、自社のブランドの世界観やストーリーを、WebサイトやSNSを通じて直接顧客に伝えることができるため、熱心なファンを育成しやすいのも特長です。

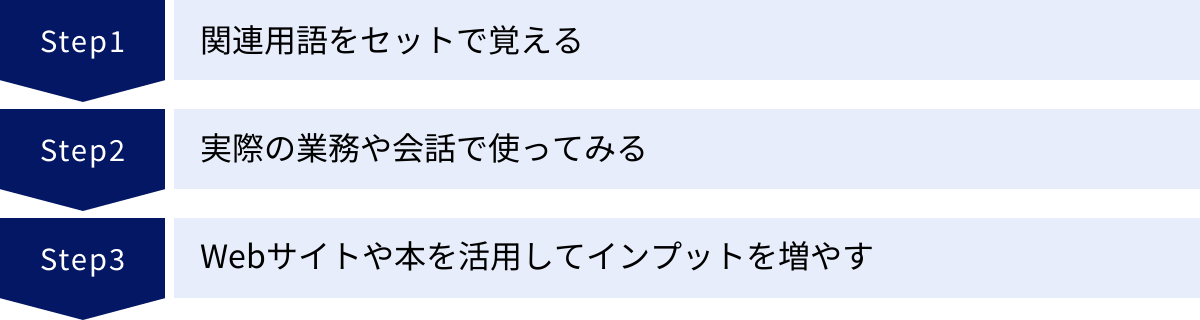

マーケティング用語を効率よく覚えるための3つの方法

ここまで多くのマーケティング用語を紹介してきましたが、「一度に全部覚えるのは大変だ」と感じた方も多いかもしれません。しかし、いくつかのコツを押さえることで、用語の学習は格段に効率的になります。ここでは、学んだ知識を確実に自分のものにするための3つの方法をご紹介します。

① 関連用語をセットで覚える

マーケティング用語は、それぞれが独立して存在するのではなく、互いに密接に関連しあっています。関連性の強い用語をグループ化し、セットで覚えることで、記憶の定着率が飛躍的に高まります。

例えば、この記事の中でも解説したように、

- 戦略立案の基本セット: 「3C分析」「SWOT分析」「PEST分析」で外部・内部環境を分析し、「STP分析」で戦略の方向性を定める。

- Webサイト改善セット: 「LPO(ランディングページ最適化)」と「EFO(入力フォーム最適化)」は、どちらも「CVR(コンバージョン率)」を高めるための施策。

- BtoBマーケティングのプロセスセット: 「リードジェネレーション(見込み客創出)」→「リードナーチャリング(見込み客育成)」→「リードクオリフィケーション(見込み客選別)」という一連の流れで理解する。

- トリプルメディアセット: 「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」の3つの関係性を図でイメージする。

このように、用語同士の繋がりや文脈を意識することで、単なる丸暗記ではなく、知識が体系的に整理され、忘れにくくなります。用語を一つ学ぶ際には、「これは何と関連しているだろうか?」「これはどのプロセスの一部だろうか?」と考える癖をつけるのがおすすめです。マインドマップなどを使って、自分なりに関係性を図解してみるのも非常に効果的な学習法です。

② 実際の業務や会話で使ってみる

知識をインプットするだけでなく、実際に使ってみる(アウトプットする)ことは、記憶を長期的に定着させる上で最も重要なプロセスです。頭で理解したつもりでも、いざ使おうとすると言葉が出てこなかったり、意味を曖昧にしか理解していなかったことに気づいたりするものです。

学んだマーケティング用語を、積極的に実際の業務や会話で使ってみましょう。

- 社内の会議や打ち合わせで使ってみる: 「来週の施策ですが、まずはペルソナに近い層にSNS広告でアプローチし、LPへのCTRを見ながら改善していくのはどうでしょうか」といった形で、意識的に用語を会話に織り交ぜてみましょう。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、使うことで自分の言葉として馴染んできます。

- 日報や企画書に記述する: 「本日の広告運用結果は、CPAが目標値を上回ったため、ターゲティングの見直しが必要です」のように、文章として書き出すことで、用語の正しい使い方や文脈がより深く理解できます。

- 同僚やチームメンバーと用語について話す: 「このKGIを達成するためのKPIって、何を設定するのが一番効果的なんだろう?」といったように、学んだ用語を使ってディスカッションすることで、多角的な視点が得られ、理解がさらに深まります。

実践を通じて得た「生きた知識」は、単に本を読んで得た知識よりも、はるかに強力に記憶に残ります。間違いを恐れずに、どんどんアウトプットの機会を作ることが、最速の学習ルートです。

③ Webサイトや本を活用してインプットを増やす

マーケティングの世界は日進月歩であり、新しいツールや考え方が次々と生まれています。一つの用語を覚えたら終わりではなく、常に最新の情報をキャッチアップし、知識をアップデートし続ける姿勢が欠かせません。

そのためには、信頼できる情報源から継続的にインプットを増やすことが重要です。

- 専門的なWebメディア: 国内外のマーケティング専門メディアを定期的にチェックすることで、最新のトレンドや事例に触れることができます。用語が実際のビジネスシーンでどのように使われているかを知る絶好の機会です。

- 書籍: マーケティングの大家が書いた古典的な名著から、最新のテーマを扱った専門書まで、体系的な知識をじっくり学ぶには書籍が最適です。特に、基本的なフレームワークや考え方の背景にある哲学を理解するには、本を読むのが一番の近道です。

- 公式情報: GoogleやMeta(Facebook/Instagram)などが提供している広告プラットフォームのヘルプページや公式ブログは、仕様変更や新機能に関する最も正確で早い情報源です。広告運用に携わるなら、必ず目を通しておくべきです。

一つの情報源を鵜呑みにするのではなく、複数のソースから情報を得ることで、より客観的で偏りのない知識を身につけることができます。この記事で基本的な用語を覚えたら、次はぜひ、より専門的な情報の世界に足を踏み入れてみてください。継続的なインプットとアウトプットのサイクルを回していくことが、プロのマーケターへの道に繋がっています。

まとめ

本記事では、マーケティングの初心者から実務担当者までが押さえておくべき100の基本用語を、戦略、Webマーケティング、広告、効果測定、SNSといったカテゴリーに分けて網羅的に解説しました。

マーケティング用語を学ぶことには、以下の3つの大きなメリットがあります。

- マーケティングの構造的な理解が深まる

- 関係者とのコミュニケーションが円滑になる

- 効率的に最新情報を収集できるようになる

これらの用語は、単なる言葉ではなく、マーケティングという複雑な活動を体系的に捉え、戦略的に思考するための強力なツールです。一つひとつの意味を正しく理解し、それらの関連性を把握することで、点と点だった知識が繋がり、マーケティングの全体像がクリアに見えてくるはずです。

しかし、最も重要なのは、インプットした知識を実際の業務でアウトプットすることです。学んだ用語を会議や企画書で積極的に使い、関連する用語とセットで覚える習慣をつけることで、知識は単なる暗記から「使えるスキル」へと昇華します。

マーケティングの世界は常に変化し続けています。この記事を、あなたのマーケティング学習の第一歩として、また、日々の業務で迷ったときに立ち返る辞書としてご活用ください。そして、ここで得た知識を土台に、さらに学びを深め、実践を繰り返していくことで、ビジネスを成功に導く力を身につけていきましょう。