現代のビジネスにおいて、企業の成長を左右する重要な役割を担う「マーケティング職」。市場や顧客のニーズを的確に捉え、商品やサービスを届けるための戦略を立て実行するこの仕事は、多くのビジネスパーソンにとって魅力的なキャリアの一つです。特に、テクノロジーの進化と共にデジタルマーケティングの重要性が増す中、その需要はますます高まっています。

しかし、「マーケティング職は専門性が高そう」「未経験から転職するのは難しいのでは?」といった不安を抱く方も少なくありません。確かに、専門的な知識やスキルが求められる場面は多いですが、未経験からでもマーケティング職への転職を成功させる道は確かに存在します。

この記事では、未経験からマーケティング職を目指す方に向けて、仕事の全体像から必要なスキル、具体的な転職活動のステップ、そして成功の秘訣までを網羅的に解説します。この記事を読めば、マーケティング職への転職に向けた具体的なロードマップを描き、自信を持って第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

マーケティング職とは

マーケティング職への転職を考える上で、まずはその仕事内容や役割、そして働く上でのリアルな側面を深く理解することが不可欠です。この章では、マーケティング職の基本的な定義から、やりがい、大変な点、さらには年収や将来性といったキャリアに関わる重要な情報まで、多角的に掘り下げていきます。

仕事内容

マーケティング職の仕事内容は非常に幅広く、一言で表すのは困難ですが、その根幹にある目的は「商品やサービスが売れる仕組みを作ること」です。単に広告を打ったり、SNSで情報を発信したりするだけではなく、顧客のニーズを深く理解し、そのニーズに応える価値を提供し、最終的に企業の利益を最大化するための一連の活動すべてがマーケティングに含まれます。

具体的には、以下のような業務が挙げられます。

- 市場調査・分析(リサーチ): アンケート調査、インタビュー、競合分析、業界トレンドの調査などを行い、市場の機会や脅威、自社の強み・弱みを把握します。3C分析(Customer, Competitor, Company)やSWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)といったフレームワークを用いて、戦略立案の土台となる情報を集めます。

- 商品・サービス企画: 市場調査の結果に基づき、ターゲット顧客が求める新しい商品やサービスのコンセプトを立案したり、既存の商品・サービスの改善提案を行ったりします。開発部門や企画部門と連携することも多くあります。

- 戦略立案: 「誰に(Target)」「どのような価値を(Value)」「どのようにして届けるか(Channel)」といったマーケティング戦略の骨子を策定します。有名なフレームワークである4P(Product, Price, Place, Promotion)や、顧客視点を重視した4C(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)を用いて、具体的な戦術を組み立てます。

- プロモーション・広告宣伝: 策定した戦略に基づき、具体的なプロモーション活動を実行します。テレビCMや雑誌広告といったマス広告から、Web広告、SNS、イベント、セミナーの開催まで、その手法は多岐にわたります。

- 効果測定・分析: 実施した施策がどれだけの効果をもたらしたのかをデータに基づいて分析します。Webサイトのアクセス数、広告のクリック率、商品の売上、顧客獲得単価(CPA)などの指標(KPI)を追い、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回して次の施策を改善していきます。

このように、マーケティング職はデータ分析のような論理的な側面と、人の心を動かすクリエイティブな側面の両方が求められる、非常にダイナミックな仕事です。

やりがいと魅力

多くの人がマーケティング職に惹かれるのには、明確な理由があります。その代表的なやりがいと魅力をいくつかご紹介します。

- 成果が数字で明確にわかる: 自身が企画・実行した施策によって、売上が伸びたり、Webサイトへのアクセスが増えたりと、成果が具体的な数字として表れる点は大きなやりがいです。自分の仕事が事業の成長に直接貢献しているという手応えをダイレクトに感じられます。

- 社会のトレンドや人々の心理に詳しくなれる: 常に市場や顧客の動向を追いかけるため、世の中の新しいトレンドや技術、人々の価値観の変化などをいち早くキャッチできます。知的好奇心を満たしながら、ビジネスの最前線で活躍できる面白さがあります。

- 多様なスキルが身につく: 前述の通り、マーケティングの仕事は多岐にわたります。データ分析能力、論理的思考力、企画力、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力など、ビジネスパーソンとして市場価値の高いポータブルスキルを幅広く習得できます。

- クリエイティビティを発揮できる: データを基にしたロジカルな判断が求められる一方で、「どうすれば顧客の心に響くか」「どんなキャッチコピーが刺さるか」といったクリエイティブな発想も重要です。論理と感性の両方を活かせるのが、マーケティング職の大きな魅力と言えるでしょう。

大変な点・きついと感じる部分

華やかなイメージのあるマーケティング職ですが、当然ながら大変な側面も存在します。転職を考える上では、こうした厳しい現実も直視しておくことが重要です。

- 成果に対するプレッシャー: やりがいである「成果の可視化」は、裏を返せば結果が出なければ厳しい評価に晒されることを意味します。常に数字に追われ、目標達成へのプレッシャーを感じる場面は少なくありません。

- 常に学び続ける必要がある: 市場のトレンド、消費者の行動、テクノロジー、競合の動向は絶えず変化します。特にデジタルマーケティングの領域では、新しいツールやプラットフォームの仕様変更が頻繁に起こるため、常にアンテナを張り、学習し続ける姿勢が不可欠です。

- 関係各所との調整業務が多い: マーケティング活動は単独で完結することは稀で、社内の営業、開発、デザイナー、社外の広告代理店や制作会社など、多くのステークホルダーとの連携が必須です。意見の対立やスケジュールの遅延など、円滑なコミュニケーションと調整能力が求められます。

- 地道な作業も多い: 華やかなプロモーションの裏側には、膨大なデータの分析、レポート作成、細かい広告設定、効果測定といった地道な作業が数多く存在します。泥臭い作業を粘り強く続けられる忍耐力も必要です。

平均年収

マーケティング職の年収は、経験、スキル、業界、企業規模などによって大きく異なりますが、一般的な傾向として、専門性が高い職種であるため、日本の平均年収と比較して高い水準にあります。

転職サービスdodaが発表した「平均年収ランキング(2023年版)」によると、マーケティング/企画/広報系の職種の平均年収は530万円となっています。年代別に見ると、20代で387万円、30代で534万円、40代で638万円、50代以上で769万円と、経験を積むにつれて着実に年収が上昇していく傾向が見られます。

(参照:doda 平均年収ランキング(2023年版))

特に、近年需要が急増しているデータサイエンティストやデジタルマーケティングの専門家などは、より高い年収が期待できるポジションです。未経験からの転職の場合、初年度は平均よりも低い年収からスタートする可能性がありますが、スキルと実績を積むことで、短期間で大幅な年収アップを目指すことも十分に可能です。

将来性

結論から言うと、マーケティング職の将来性は非常に高いと考えられます。その理由は主に以下の3点です。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速: あらゆる企業がビジネスのデジタル化を進める中で、顧客との接点もオンラインが中心になっています。そのため、Webサイト、SNS、アプリなどを活用して顧客とコミュニケーションを取り、データを分析して施策を改善できるデジタルマーケターの需要は、今後もますます高まるでしょう。

- AIに代替されにくい戦略的役割: AIの進化により、データ分析や広告運用の最適化といった一部のタスクは自動化が進むと予測されます。しかし、市場の動向や顧客の深層心理を読み解き、事業全体の方向性を決める戦略立案や、人々の感情に訴えかけるクリエイティブな企画は、人間にしかできない高度な業務です。こうした上流工程を担えるマーケターの価値は、むしろ高まっていくと考えられます。

- 多様なキャリアパス: マーケティングで培ったスキルは、非常に汎用性が高いです。特定の分野の専門家(スペシャリスト)を目指す道もあれば、チームを率いるマネージャーやCMO(最高マーケティング責任者)を目指す道もあります。また、事業会社、支援会社、コンサルティングファームなど活躍の場は広く、将来的には独立・フリーランスとして働くことも可能です。

このように、マーケティング職は変化の激しい時代においても、常に需要があり、多様なキャリアを築くことができる将来性豊かな職種であると言えるでしょう。

マーケティングの主な仕事の種類

一口に「マーケティング」と言っても、そのアプローチ方法は多岐にわたります。現代のマーケティングは、大きく「Webマーケティング(デジタルマーケティング)」と「オフラインマーケティング」の2つに分類できます。ここでは、それぞれの代表的な仕事の種類と、その具体的な内容について詳しく解説していきます。未経験から転職を目指す場合、どの領域に興味があるのか、どの分野なら自分の強みを活かせそうか考えながら読み進めてみてください。

Webマーケティング

Webマーケティングとは、その名の通り、WebサイトやSNS、メール、アプリといったデジタルのチャネルを活用して行われるマーケティング活動全般を指します。オフラインマーケティングと比較して、施策の効果をデータで正確に測定しやすく、PDCAサイクルを高速で回せるのが最大の特徴です。近年、企業のマーケティング活動の主戦場となっており、人材需要も非常に高い領域です。

SEO対策

SEOは「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させるための施策を指します。

主な仕事内容は以下の通りです。

- キーワード調査・選定: ユーザーがどのような言葉で情報を探しているかを調査し、自社のビジネスに関連性が高く、かつ上位表示を狙えるキーワードを選定します。

- コンテンツ制作: 選定したキーワードで検索するユーザーの意図(検索インテント)を満たす、質の高い記事やページを作成します。ユーザーにとって有益で、分かりやすい情報を提供することが最も重要です。

- 内部対策: 検索エンジンがサイトの情報を正しく理解し、評価しやすくなるように、サイトの構造やHTMLタグ(タイトルタグ、見出しタグなど)を最適化します。サイトの表示速度改善や、スマートフォン対応(モバイルフレンドリー)も含まれます。

- 外部対策: 他の質の高いWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得するための施策です。良質なコンテンツは自然にリンクが集まりやすいため、コンテンツ制作と密接に関連します。

SEOは広告費をかけずに継続的な集客が見込めるため、多くの企業にとって重要な施策です。論理的思考力と粘り強さが求められます。

Web広告運用

Web広告運用は、費用を支払ってWeb上の広告枠に自社の広告を掲載し、集客や売上向上を目指す仕事です。代表的な広告には以下のような種類があります。

- リスティング広告(検索連動型広告): ユーザーが検索したキーワードに連動して、検索結果ページに表示されるテキスト広告です。ニーズが明確なユーザーにアプローチできるため、コンバージョン(成果)に繋がりやすいのが特徴です。

- ディスプレイ広告: Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画の広告です。幅広いユーザーにアプローチできるため、認知拡大に向いています。

- SNS広告: Facebook, Instagram, X (旧Twitter), TikTokなどのSNSプラットフォームに配信する広告です。ユーザーの年齢、性別、興味関心など詳細なターゲティングが可能な点が強みです。

広告運用担当者は、どの広告媒体に、どのターゲットに、どのようなクリエイティブ(広告文や画像)で、いくらの予算を投下するかを計画・実行します。そして、広告の表示回数、クリック率、コンバージョン率などのデータを日々分析し、費用対効果(ROAS)を最大化するために改善を繰り返します。

SNSマーケティング

SNSマーケティングは、X (旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINE、TikTokといったソーシャルメディアを活用して、顧客との関係構築やブランディング、販売促進を行う活動です。

主な業務は以下の通りです。

- アカウント運用: 各SNSプラットフォームで公式アカウントを運用し、フォロワーにとって有益な情報や、共感を呼ぶコンテンツを定期的に発信します。企業やブランドの「ファン」を育成することが目的です。

- キャンペーン企画・実行: フォロー&リポストキャンペーンやハッシュタグキャンペーンなどを企画し、ユーザーの参加を促すことで、認知度向上や話題化を図ります。

- インフルエンサーマーケティング: 特定の分野で影響力を持つインフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらい、そのフォロワーにアプローチする手法です。

- ソーシャルリスニング: SNS上のユーザーの声を収集・分析し、自社や競合の評判、顧客のニーズなどを把握して、商品開発やマーケティング戦略に活かします。

SNSマーケティングでは、トレンドを捉える感度や、ユーザーと円滑にコミュニケーションを取る能力が重要になります。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、eBook、導入事例など、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成・提供することで、見込み顧客(リード)を引きつけ、育成し、最終的に購買やファン化へと繋げるマーケティング手法です。

広告のように直接的な売り込みを行うのではなく、まずは有益な情報を提供して信頼関係を築くことから始めます。SEOと密接に関連しており、良質なコンテンツは検索エンジンからの評価も高まり、継続的な集客資産(ストック型資産)となります。

企画、制作、編集、そして効果測定まで、幅広いスキルが求められますが、顧客の課題を深く理解し、その解決策を提示するという、マーケティングの根幹を体現する仕事と言えるでしょう。

オフラインマーケティング

オフラインマーケティングは、インターネットを介さない伝統的なマーケティング手法を指します。デジタル全盛の時代においても、特定のターゲット層へのアプローチや、ブランドイメージの構築において依然として重要な役割を担っています。

イベント・セミナー

展示会への出展や、自社主催のセミナー・カンファレンスなどを企画・運営する仕事です。

- 展示会: 業界の関連企業や顧客が一堂に会する場に出展し、自社の商品・サービスをアピールします。名刺交換を通じて、多くの見込み顧客情報を獲得することが主な目的です。

- 自社セミナー: 特定のテーマに関心のある顧客を集め、製品デモや専門家による講演などを通じて、より深い情報を提供します。顧客の育成や、商談化を目的として開催されます。

企画立案から、集客、会場の手配、当日の運営、そしてイベント後のフォローアップまで、プロジェクトマネジメント能力が非常に重要になります。顧客と直接対話し、生の反応を得られるのが大きな魅力です。

マスメディア広告

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌という4大マスメディアに広告を出稿する手法です。

- テレビCM: 非常に広範囲の視聴者に短時間でリーチできるため、ブランドの認知度を飛躍的に高める効果があります。しかし、制作費・放映費ともに高額です。

- 新聞・雑誌広告: 特定の読者層(年代、趣味嗜好など)にターゲットを絞ってアプローチしやすいメディアです。信頼性が高いという特徴もあります。

Web広告と比べて効果測定が難しいという課題がありますが、大規模なブランディングキャンペーンなどにおいては、依然として強力な手法です。広告代理店と連携しながら進めることが一般的です。

ダイレクトメール

個人や法人の顧客に対して、ハガキや封書などの郵便物を直接送付する手法です。

Webが普及する前の代表的なダイレクトマーケティング手法ですが、現在でも有効な場面は多くあります。例えば、オンラインでのアプローチが難しい高齢者層への訴求や、高額商品の特別感を演出したい場合などに用いられます。

開封率や反応率を高めるために、送付するターゲットリストの精度を高めたり、クリエイティブ(デザインや文面)に工夫を凝らしたりすることが重要です。顧客データを活用したターゲティングが成功の鍵を握ります。

このように、マーケティングの仕事は多岐にわたります。まずは自分がどの分野に興味を持ち、挑戦してみたいかを考えることが、転職活動の第一歩となるでしょう。

未経験からマーケティング職への転職は可能か?

マーケティング職への転職を希望する未経験者にとって、最も大きな関心事は「本当に未経験でも転職できるのか?」という点でしょう。結論から言うと、未経験からマーケティング職への転職は十分に可能です。 もちろん、経験者と比較すればハードルは高くなりますが、正しいアプローチと準備をすれば、道は開けます。この章では、なぜ未経験でも転職が可能なのか、その理由と、どのような経験が評価されやすいのかを解説します。

未経験でも転職できる理由

企業が未経験者を採用するのには、いくつかの明確な理由があります。これらを理解することで、未経験者ならではの強みをアピールするヒントが見えてきます。

- 高い需要と人材不足:

特にWebマーケティングの領域では、企業のDX化が急速に進む一方で、専門的なスキルを持つ人材の供給が追いついていないのが現状です。多くの企業がマーケティングの重要性を認識し、体制強化を急いでいます。そのため、経験者だけでなく、ポテンシャルのある未経験者を採用し、自社で育成しようという動きが活発になっています。特に、若手層の採用においては、現時点でのスキルよりも今後の成長性が重視される傾向が強いです。 - ポテンシャルや人柄の重視:

マーケティングのスキルやツールに関する知識は、入社後に学ぶことが可能です。そのため、企業は採用選考において、スキル以上に「論理的思考力」「コミュニケーション能力」「学習意欲」といったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)や、人柄を重視することが多くあります。これらの能力は、前職で培った経験を通じてアピールできます。自社のカルチャーにフィットし、チームの一員として貢献してくれる人材かどうかが、重要な判断基準となるのです。 - 異業種・異職種の経験が活かせる:

マーケティングは、顧客を理解し、その課題を解決する仕事です。そのため、一見マーケティングとは関係ないように見える職種の経験も、大きな武器になり得ます。例えば、営業職であれば顧客のニーズを直接聞いてきた経験、販売職であれば消費者の購買行動を間近で見てきた経験、カスタマーサポートであれば顧客の不満や要望を把握している経験など、あらゆる職務経験の中に、マーケティングに活かせるヒントが隠されています。 この「顧客理解の深さ」は、未経験者ならではの強みとなり得ます。 - 第二新卒や若手層への期待:

企業は組織の将来を見据え、常に新しい風を取り入れたいと考えています。第二新卒や20代の若手層は、特定のやり方に染まっていないため、新しい知識や考え方を素直に吸収しやすいというメリットがあります。固定観念にとらわれない柔軟な発想や、新しいトレンドへの感度の高さは、変化の激しいマーケティング業界において高く評価される資質です。

これらの理由から、多くの企業が未経験者に対して門戸を開いています。ただし、「未経験OK」の求人であっても、何も準備せずに採用されるわけではありません。マーケティングへの強い興味と、自ら学んで行動する姿勢を示すことが、転職成功の絶対条件となります。

未経験からの転職で評価されやすい職種経験

前述の通り、様々な職務経験がマーケティングに活かせます。ここでは、特に評価されやすい職種経験とその理由を具体的に見ていきましょう。自身のキャリアを棚卸しする際の参考にしてください。

| 職種経験 | 活かせるスキル・経験 | なぜマーケティングで評価されるか |

|---|---|---|

| 営業職 | 顧客折衝能力、目標達成意欲、課題ヒアリング力 | 顧客の生の声やニーズを最もよく知っており、顧客視点に立った施策を立案できます。売上目標に対するコミットメント力も、成果を重視するマーケティング職で高く評価されます。 |

| 販売・接客職 | 顧客観察力、コミュニケーション能力、商品提案力 | 消費者の購買心理や行動を間近で観察してきた経験は、効果的なプロモーションやキャッチコピーを考える上での貴重なインプットになります。 |

| 企画職 | プロジェクトマネジメント能力、企画立案力、プレゼンテーション能力 | アイデアを形にし、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験は、マーケティングキャンペーンの企画・実行プロセスと非常に親和性が高いです。 |

| ITエンジニア | データ分析能力、プログラミング知識、Web技術への理解 | データドリブンな意思決定が不可欠な現代のマーケティングにおいて、データを扱える能力は非常に強力な武器です。特にWebマーケティングでは、技術的な知見が重宝されます。 |

| 広報・PR職 | メディアリレーション、プレスリリース作成、情報発信力 | 企業のメッセージを社会にどう伝えるか、という視点はブランディングやコンテンツマーケティングに直結します。世論を形成し、話題を創出するスキルは高く評価されます。 |

| カスタマーサポート | 顧客課題の把握、クレーム対応力、共感力 | 顧客が抱える具体的な悩みや不満を最も多く集めているポジションです。その情報は、サービス改善やコンテンツ作成の重要なヒントになります。 |

重要なのは、自分の過去の経験を棚卸しし、それがマーケティングという仕事のどの部分で、どのように活かせるのかを論理的に説明できるように準備しておくことです。単に「営業をやっていました」ではなく、「営業として〇〇という課題を持つ顧客に対し、△△という提案で解決し、売上を□%向上させました。この経験は、顧客の課題を基点に施策を考えるマーケティング業務に活かせると考えています」といった形で、具体的に語れるようにしておきましょう。

未経験からの転職で求められるスキルと経験

未経験からマーケティング職への転職を成功させるためには、企業がどのようなスキルや素養を求めているかを正確に理解し、それらを効果的にアピールすることが不可欠です。専門知識やツールの使用経験がなくても、前職で培ったポータブルスキルや、個人の学習意欲を示すことで、採用担当者に「この人なら活躍できそうだ」という期待感を抱かせることができます。ここでは、特に重要視される5つのスキルと経験について詳しく解説します。

コミュニケーション能力

マーケティングの仕事は、決して一人で完結するものではありません。社内外の非常に多くの人々と連携し、一つの目標に向かってプロジェクトを進めていく必要があります。そのため、円滑な人間関係を築き、物事を前に進めるためのコミュニケーション能力は、最も基本的かつ重要なスキルと言えます。

具体的には、以下のような能力が求められます。

- 調整力・交渉力: 社内の営業部門、開発部門、デザイン部門、経営層など、異なる立場や意見を持つ人々の間に立ち、それぞれの要望を汲み取りながら合意形成を図る能力。また、広告代理店や制作会社といった社外のパートナーと、予算や納期、アウトプットの質について交渉する力も必要です。

- プレゼンテーション能力: 自分が立案したマーケティング戦略や施策の意図、期待される効果などを、データやロジックを用いて分かりやすく説明し、関係者から承認や協力を得る能力。経営層への報告や、チーム内での共有など、様々な場面で必要とされます。

- ヒアリング能力: 営業担当者から顧客の最新の動向を聞き出したり、ユーザーインタビューで顧客の深層心理を引き出したりと、相手の話に真摯に耳を傾け、本質的な課題やニーズを正確に把握する能力も重要です。

面接では、「これまでで最も大変だった交渉経験は?」といった質問を通じて、これらの能力を測られることがよくあります。過去の経験を振り返り、具体的なエピソードを交えて話せるように準備しておきましょう。

データ分析スキル

現代のマーケティング、特にWebマーケティングは「データドリブン(データに基づいて意思決定を行うこと)」が基本です。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータを用いて施策の効果を測定し、改善を繰り返していくことが求められます。

未経験者に、最初から高度な統計知識や専門的な分析ツールを使いこなす能力が求められることは稀ですが、少なくとも以下のようなスキルは身につけておきたいところです。

- 基本的なデータ集計・加工能力: ExcelやGoogleスプレッドシートを使いこなし、データを整理・集計できることは必須です。特に、VLOOKUP関数、ピボットテーブル、基本的なグラフ作成などは、日常的に使うため、必ずマスターしておきましょう。

- 数値から仮説を立てる力: 「Webサイトのアクセス数は増えているのに、なぜか問い合わせ数は減っている。おそらく、〇〇というページのコンテンツが分かりにくく、ユーザーが離脱しているのではないか?」というように、目の前のデータを見て、その背景にある原因や課題を推測する能力が重要です。

- Web解析ツールの基礎知識: Google Analyticsは、Webマーケティングの世界では必須のツールです。ユーザーがどこから来て、どのページを見て、どこで離脱したのか、といったデータを分析できます。基本的な使い方を独学で学んでおくだけでも、学習意欲の高さを示す強力なアピールになります。

「数字に強い」ということを示すために、前職でデータを活用して業務改善を行った経験などを具体的に語れると、評価が大きく高まります。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、マーケティング活動のあらゆる場面で必要とされる中核的なスキルです。複雑な事象を構造的に理解し、課題を特定し、解決策を導き出すための思考プロセスを指します。

マーケティングにおける論理的思考力の活用例は以下の通りです。

- 課題発見: 「売上が落ちている」という漠然とした事象に対し、「それは客数が減ったからか?客単価が下がったからか?」「客数が減ったのは、新規顧客が減ったからか?リピート顧客が減ったからか?」といったように、問題を分解(MECE:モレなくダブりなく)して、真の原因を特定します。

- 仮説構築: 特定した課題に対して、「〇〇という施策を行えば、新規顧客が増えて売上が回復するのではないか」という仮説を立てます。この時、なぜその施策が有効だと考えられるのか、その根拠を明確にすることが重要です。

- 戦略立案: 3C分析やSWOT分析といったフレームワークを活用し、市場環境や自社の状況を整理して、一貫性のあるマーケティング戦略を構築します。

- 効果検証: 施策実施後、得られた結果(データ)を基に、立てた仮説が正しかったのかを検証し、次のアクションに繋げます。

面接で「当社のサービスを改善するならどうしますか?」といった質問をされた際には、この論理的思考力が試されています。その場で思いつきのアイデアを話すのではなく、現状の課題を推測し、その解決策を論理的に説明することが求められます。

企画・実行力

マーケティングは、分析や戦略立案だけで終わる仕事ではありません。立てた計画を具体的なアクションに落とし込み、関係者を巻き込みながら最後までやり遂げる「実行力」が伴って初めて成果が生まれます。

- プロジェクトマネジメント: 目標達成までの道のりを具体的なタスクに分解し、スケジュールを立て、それぞれの担当者を割り振り、進捗を管理する能力です。予期せぬトラブルが発生した際に、冷静に対処し、計画を修正していく力も含まれます。

- 主体性と行動力: 指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて改善提案をしたり、新しい施策を企画したりする主体性が重要です。まずは小さくても良いので、自分で考えて行動を起こし、その結果から学ぶというサイクルを回せる人が評価されます。

前職で何らかのプロジェクトをリードした経験や、業務改善を提案して実行した経験があれば、規模の大小にかかわらず、企画・実行力を示す強力なエピソードになります。

学習意欲と情報収集能力

マーケティング業界、特にデジタル領域は、技術やトレンドの変化が非常に速い世界です。昨日まで有効だった手法が、今日にはもう通用しなくなることも珍しくありません。そのため、常に新しい知識やスキルをどん欲に学び続ける姿勢は、マーケターにとって不可欠な資質です。

企業は未経験者に対して、現時点での知識量よりも、入社後に自走して成長してくれるかどうかを見ています。そのポテンシャルを示すために、以下のような行動が有効です。

- 自主的な学習: マーケティング関連の書籍を読む、オンライン学習プラットフォーム(Udemyなど)で講座を受講する、資格取得の勉強をするなど、自主的に学んでいることをアピールします。

- 情報収集の習慣: 業界のニュースサイトや専門家のブログ、X(旧Twitter)などを日常的にチェックし、最新の情報をキャッチアップしていることを示します。「最近気になったマーケティング施策はありますか?」という質問は、この情報感度を測るための定番の質問です。

- アウトプット: 学んだ知識をインプットするだけでなく、ブログやSNSで発信するなど、自分なりに整理してアウトプットする習慣も高く評価されます。これは、知識の定着だけでなく、思考力や表現力のアピールにも繋がります。

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日頃から意識して行動し、自身の経験として語れるように準備しておくことが、転職成功の鍵となります。

マーケティング職への転職に有利な資格

未経験からマーケティング職を目指す上で、「何か資格を取った方が良いのだろうか?」と考える方は多いでしょう。結論から言うと、マーケティング職への転職において資格は必須ではありません。 実務経験やポータブルスキルの方が重視される傾向にあります。

しかし、資格の取得は、マーケティングに関する体系的な知識を身につけていることの証明や、転職に対する熱意や学習意欲の高さを示す客観的な証拠として、選考で有利に働くことがあります。特に、実務経験がない未経験者にとっては、知識と意欲をアピールするための有効な手段の一つです。

ここでは、マーケティング職への転職に役立つ代表的な資格を5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の目指すキャリアや興味のある分野に合わせて、取得を検討してみましょう。

| 資格名 | 主な対象領域 | 特徴・メリット |

|---|---|---|

| マーケティング・ビジネス実務検定 | マーケティング全般 | 幅広いマーケティングの基礎知識を体系的に学べる。特定の業種や業界に偏らない普遍的な知識が身につくため、未経験者にとって最初のステップとして最適。 |

| IMA検定 | Webマーケティング実務 | 実務で即戦力となるWebマーケティングの知識とスキルを問われる。ケーススタディを通じて、集客やサイト改善のプランニングを学ぶことができる。 |

| Web解析士 | Webサイトのデータ分析 | Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、データを読み解き、事業成果に繋がる改善提案を行うスキルを証明する。データドリブンな思考力をアピールできる。 |

| Google Analytics Individual Qualification (GAIQ) | Google Analytics | Google公式の認定資格。Google Analyticsの習熟度を証明できる。無料で受験可能であり、Webマーケティングを目指すなら取得しておきたい資格の一つ。 |

| Google広告認定資格 | Google広告運用 | Google公式の認定資格。検索広告、ディスプレイ広告、動画広告など、分野ごとの専門知識を証明できる。Web広告運用職を目指す場合に特に有効。 |

マーケティング・ビジネス実務検定

マーケティング・ビジネス実務検定は、国際実務マーケティング協会(International Marketing Association)が主催する、マーケティング実務の知識を測定する検定試験です。

- 概要: マーケティングの概念から、市場調査、商品開発、プロモーション、販売チャネル戦略まで、マーケティングに関する幅広い知識を体系的に学ぶことができます。難易度に応じてC級、B級、準A級、A級の4つのレベルが設定されており、未経験者はまず基礎的な内容を問われるC級からの挑戦がおすすめです。

- 取得のメリット: 特定の分野に偏らない普遍的なマーケティング知識が身につくため、どのような業界・業種のマーケティング職にも通用する土台を築けます。「マーケティングとは何か」を基礎から理解していることを客観的に証明できるため、未経験者が学習意欲を示す上で非常に有効です。

(参照:マーケティング・ビジネス実務検定 公式サイト)

IMA検定

IMA検定(Internet Marketing Analyst検定)は、クラウドマネージメント協会が主催する、実務で使えるWebマーケティングのスキルを証明するための資格です。

- 概要: StandardコースとProfessionalコースの2段階があります。Standardコースでは、マーケティングの基礎知識に加え、実際に架空のクライアントの課題に対して、Google Analyticsのデータを見ながら集客施策やサイト改善のレポートを作成する演習が行われます。知識だけでなく、実践的なアウトプットまでが評価されるのが大きな特徴です。

- 取得のメリット: 「知っている」だけでなく「できる」ことを証明できるため、即戦力としてのポテンシャルをアピールできます。特に、事業会社でのWeb担当者や、Web広告代理店への転職を目指す場合に、実務スキルの証明として高く評価されるでしょう。

(参照:IMA検定 公式サイト)

Web解析士

Web解析士は、一般社団法人ウェブ解析士協会(WACA)が認定する、アクセス解析をはじめとしたWeb解析のスキルを証明する資格です。

- 概要: Web解析の基礎知識、データの正しい読み解き方、そしてデータに基づいた改善提案の方法などを学びます。資格は「ウェブ解析士」「上級ウェブ解析士」「ウェブ解析士マスター」の3つのレベルに分かれています。

- 取得のメリット: データに基づいて論理的に物事を考え、事業の成果に貢献する姿勢を示すことができます。現代のマーケティングに不可欠なデータ分析能力をアピールできるため、特にSEOコンサルタントやWebサイトのグロースハック担当などを目指す場合に有利に働きます。

(参照:ウェブ解析士協会 公式サイト)

Google Analytics Individual Qualification(GAIQ)

GAIQ(Google Analytics Individual Qualification)は、Googleが公式に提供する、Web解析ツール「Google Analytics」の習熟度を証明する認定資格です。日本語では「Google アナリティクス個人認定資格」と呼ばれます。

- 概要: Google Analyticsの基本的な使い方から、データ収集の仕組み、レポートの見方、分析方法まで、幅広い知識が問われます。Googleのスキルショップというプラットフォーム上で、オンラインでいつでも無料で受験できる手軽さが魅力です。

- 取得のメリット: Webマーケティングの世界では、Google Analyticsは必須ツールです。この資格を持っていることは、Webマーケターとしての最低限の素養があることの証明になります。無料で挑戦できるため、未経験からWebマーケティング業界を目指すなら、まず取得しておきたい資格の筆頭です。

(参照:Google スキルショップ)

Google広告認定資格

Google広告認定資格も、Googleが公式に提供する認定資格で、Google広告に関する専門知識を証明するものです。

- 概要: 「検索広告」「ディスプレイ広告」「動画広告」「ショッピング広告」「アプリ広告」など、広告の種類ごとに認定資格が分かれています。それぞれの広告プラットフォームの仕組みや、効果的な運用方法、最適化の戦略に関する知識が問われます。こちらもGAIQと同様に、スキルショップで無料で受験できます。

- 取得のメリット: Web広告運用者(広告オペレーター)を目指す場合には、非常に強力なアピールとなります。どの分野の広告に興味があるかを示し、その分野の専門知識を自主的に学んでいる姿勢を具体的に示すことができます。複数の資格を取得することで、より幅広い知識を証明することも可能です。

(参照:Google スキルショップ)

これらの資格は、あくまで転職活動を有利に進めるための一つのツールです。資格取得そのものを目的にするのではなく、資格の勉強を通じて得た知識を、面接の場で自分の言葉で語れるようにしておくことが最も重要です。

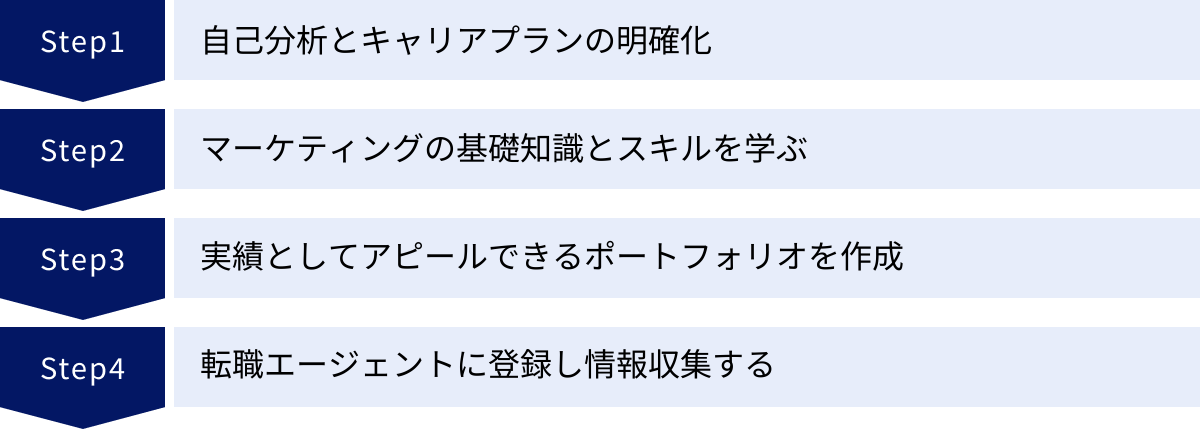

未経験からマーケティング職へ転職するための4ステップ

未経験からマーケティング職への転職は、思いつきで行動しても成功は難しいでしょう。明確な目標設定と、計画的な準備が不可欠です。ここでは、転職を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。このロードマップに沿って行動することで、着実に目標に近づくことができます。

① 自己分析とキャリアプランの明確化

転職活動の第一歩は、自分自身を深く理解し、将来のキャリアについて具体的に考えることから始まります。このステップを丁寧に行うことが、後の活動全体の質を左右します。

- 「なぜマーケティング職なのか?」を突き詰める:

「なんとなく面白そう」「将来性がありそう」といった漠然とした理由では、面接官を納得させることはできません。「これまでの〇〇という経験を通じて、顧客の課題を解決することにやりがいを感じた。より上流の戦略から顧客に価値を届けたいと考え、マーケティング職を志した」というように、自身の過去の経験と、マーケティング職への志望動機を論理的に結びつけることが重要です。 - これまでの経験の棚卸し:

前職や学生時代の経験をすべて書き出し、それぞれの経験から何を学び、どのようなスキルが身についたのかを整理します。特に、「未経験からの転職で評価されやすい職種経験」の章で挙げたような、コミュニケーション能力、論理的思考力、実行力などに繋がるエピソードを具体的に思い出しておきましょう。 - 目指すマーケター像を描く:

マーケティング職と一口に言っても、その領域は広大です。- 業界: BtoB(法人向け)か、BtoC(個人向け)か? IT、メーカー、金融、人材など、どの業界に興味があるか?

- 職種: SEO、広告運用、SNS、コンテンツ制作など、どの分野の専門性を高めたいか?

- 働き方: 事業会社で自社サービスを育てるのか、支援会社で多くのクライアントをサポートするのか?

これらを考えることで、応募すべき企業や、学ぶべきスキルが明確になります。まずは大まかな方向性でも良いので、自分のキャリアプランを描いてみましょう。

② マーケティングの基礎知識とスキルを学ぶ

自己分析で方向性が定まったら、次に行うべきは知識のインプットです。未経験者にとって、「学習意欲」と「行動力」を示すことは、スキルそのものと同じくらい重要です。

- 書籍で体系的に学ぶ: まずはマーケティングの全体像を掴むために、入門書を数冊読んでみるのがおすすめです。『ドリルを売るには穴を売れ』『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』といった読みやすい本から、フィリップ・コトラーの『マーケティング・マネジメント』のような専門書まで、レベルに合わせて選びましょう。

- Webサイトやブログで最新情報を追う: マーケティング業界のトレンドは日々変化します。業界のニュースサイト(例: Web担当者Forum, MarkeZineなど)や、第一線で活躍するマーケターのブログ、X(旧Twitter)などをフォローし、常に最新の情報をキャッチアップする習慣をつけましょう。

- オンライン学習サービスを活用する: UdemyやSchoo、Progateなど、オンラインで手軽に学べるサービスが充実しています。動画形式で分かりやすく解説されているものが多く、SEOの基礎、Google Analyticsの使い方、広告運用の基本などをピンポイントで学ぶことができます。有料のマーケティングスクールに通うのも一つの選択肢ですが、まずは無料で始められるものから試してみるのが良いでしょう。

重要なのは、インプットした知識をそのままにしないことです。学んだことをノートにまとめたり、自分なりの考えを加えたりすることで、知識が定着し、面接でも自分の言葉で話せるようになります。

③ 実績としてアピールできるポートフォリオを作成する

未経験者が経験者との差を埋めるために、最も効果的なのがポートフォリオ(実績集)の作成です。 口頭で「学んでいます」と言うだけでなく、実際に手を動かして作り上げた成果物を示すことで、熱意とポテンシャルを何倍にも強くアピールできます。

ポートフォリオとして考えられる具体例は以下の通りです。

- 個人ブログの運営:

これが最もおすすめです。自分でサーバーを契約し、WordPressでブログを立ち上げ、特定のテーマ(自分の趣味や得意分野でOK)について記事を書いてみましょう。この活動を通じて、SEO(キーワード選定、コンテンツ作成)、Webサイトの基本的な仕組み、Google Analyticsを使ったアクセス解析、文章力など、Webマーケティングの基本的なスキルを実践的に学ぶことができます。月間のPV数や、特定のキーワードで検索上位表示された実績などを、具体的な成果としてアピールできます。 - SNSアカウントの運用:

特定のテーマに特化したX(旧Twitter)やInstagramのアカウントを作成し、フォロワーを増やすことを目指します。どのような投稿がエンゲージメント(いいね、リポストなど)を高めるのかを分析・試行錯誤する過程で、SNSマーケティングの勘所が養われます。フォロワー数の推移や、エンゲージメント率の高い投稿などを分析し、その考察をポートフォリオにまとめましょう。 - 知人や小規模ビジネスのWebマーケティング支援:

もし可能であれば、友人や知人が経営するお店や小規模なビジネスのWebマーケティングを手伝わせてもらうのも非常に良い経験になります。許可を得た上で、Webサイトの改善提案、SNSアカウントの運用代行、簡単な広告運用などを行い、その成果をまとめます。実際のビジネスの課題解決に貢献した経験は、非常に高く評価されます。

ポートフォリオは、単に制作物を見せるだけでなく、「目的」「課題」「施策」「結果」「考察」の5つの要素をセットで説明できるように準備しておくことが重要です。

④ 転職エージェントに登録し情報収集する

準備がある程度整ったら、いよいよ本格的な転職活動のフェーズに入ります。一人で活動するよりも、プロの力を借りる方が効率的かつ成功の確率も高まります。

- 未経験者向け求人の紹介: 転職エージェントは、Webサイトには公開されていない非公開求人を多数保有しています。その中には「未経験者歓迎」「ポテンシャル採用」の求人も多く含まれており、自分に合った企業を紹介してもらえます。

- 客観的なキャリアアドバイス: 担当のキャリアアドバイザーが、自己分析の結果やキャリアプランについて客観的な視点からアドバイスをくれます。自分では気づかなかった強みや、キャリアの可能性を発見できることもあります。

- 応募書類の添削・面接対策: これがエージェントを利用する最大のメリットの一つです。マーケティング業界の採用担当者に響く職務経歴書の書き方や、面接での効果的なアピール方法など、プロの視点で具体的な指導を受けられます。模擬面接を行ってくれるエージェントも多く、本番への自信に繋がります。

複数の転職エージェントに登録し、それぞれのサービスの特色や担当者との相性を見ながら、自分に合ったパートナーを見つけるのがおすすめです。

転職を成功させるための応募書類・面接対策

未経験からのマーケティング職転職において、応募書類と面接は、これまでの準備の成果を発表する最も重要な場です。ここで、自分のポテンシャルと熱意を最大限にアピールできるかどうかが、合否を大きく左右します。採用担当者の視点を意識し、戦略的に準備を進めましょう。

職務経歴書の書き方のポイント

職務経歴書は、あなたの「プレゼン資料」です。単なる経歴の羅列ではなく、「自分という商品を、採用担当者という顧客に売り込む」というマーケティング思考で作成することが重要です。

- 実績は「数字」で具体的に示す:

これが最も重要なポイントです。「売上向上に貢献しました」といった曖昧な表現は避けましょう。「〇〇という課題に対し、△△という施策を提案・実行した結果、担当エリアの売上を前年同期比で15%向上させました」というように、「課題」「行動」「結果」を具体的な数字を交えて記述することで、説得力が格段に増します。数字で示せる実績がない場合でも、「業務フローを見直し、月間10時間の作業時間を削減した」のように、定量的に表現する工夫をしましょう。 - マーケティング職との関連性を意識して記述する:

これまでの経験の中から、マーケティング業務に活かせるスキルや経験を重点的にアピールします。例えば、営業経験者であれば「顧客ヒアリングを通じて潜在ニーズを抽出し、新商品の企画部門にフィードバックした経験」、企画職であれば「総予算〇〇円のプロジェクトを管理し、関係各所と調整しながら納期内に完遂した経験」など、再現性のあるポータブルスキルを強調します。 - 職務要約で強みを簡潔に伝える:

採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、最初に読まれる「職務要約」で興味を引くことが重要です。ここには、自身のキャリアの要約と、最もアピールしたい強み、そしてマーケティング職への意欲を200〜300字程度で簡潔にまとめます。 - ポートフォリオへの導線を設ける:

自己PR欄や職務経歴の最後に、作成したポートフォリオ(個人ブログのURLや、実績をまとめたスライドのURLなど)を必ず記載します。「自主的にWebマーケティングを学習し、〇〇をテーマにしたブログを運営。SEO対策の結果、月間△△PVを達成しました。詳細は下記URLをご覧ください」といった一文を添えることで、行動力と熱意を具体的に示せます。

志望動機の効果的な伝え方

志望動機は、応募者の熱意や企業への理解度を測るための重要な項目です。以下の3つの要素を論理的に繋げ、自分ならではのストーリーとして語ることが効果的です。

- Why Marketing?(なぜマーケティング職なのか):

自己分析のステップで考えた、マーケティング職を志す理由を述べます。自身の原体験(「前職で〇〇という経験をした際に、もっと顧客の根本的な課題解決に関わりたいと思った」など)と結びつけると、より説得力が増します。 - Why This Company?(なぜこの会社なのか):

数ある企業の中で、なぜその企業を選んだのかを具体的に説明します。そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。企業のWebサイトやIR情報、社長のインタビュー記事などを読み込み、その企業の事業内容、商品・サービス、ターゲット顧客、そしてマーケティング戦略について自分なりの理解を深めます。 その上で、「貴社の〇〇という理念に共感した」「貴社が現在注力している△△という事業のマーケティングに、自分の□□という経験が活かせると考えた」というように、具体的な接点を見つけて語ります。 - How Can I Contribute?(どのように貢献できるか):

最後に入社後の貢献イメージを伝えます。これまでの経験で培ったスキルや、自主的に学習した知識をどのように活かして、その企業の成長に貢献したいかを述べます。「まずは〇〇の業務で早期に成果を出し、将来的には△△の領域で貴社の事業拡大に貢献したい」というように、短期的な目標と長期的なビジョンを示すと、採用担当者もあなたが入社後に活躍する姿をイメージしやすくなります。

面接でよく聞かれる質問と回答例

面接は、書類だけでは伝わらない人柄やポテンシャルをアピールする絶好の機会です。よく聞かれる質問に対しては、事前に回答の骨子を準備しておきましょう。

- 質問1:「なぜ未経験からマーケティング職に挑戦しようと思ったのですか?」

- 狙い: 志望度の高さ、本気度を見極める。

- 回答のポイント: 志望動機と一貫性を持たせ、自身の経験に基づいた具体的なエピソードを交えて語ります。「前職の営業活動で、良い商品でもその魅力が伝わらなければ売れないという課題を痛感しました。顧客のニーズを捉え、価値を的確に伝える戦略部分から関わりたいという思いが強くなり、マーケティング職を志望いたしました」

- 質問2:「マーケティングの知識は、どのように勉強していますか?」

- 狙い: 学習意欲、主体性、行動力を見る。

- 回答のポイント: 具体的な行動を列挙します。「〇〇という書籍を読んで体系的な知識を学び、現在はUdemyの△△という講座でGoogle Analyticsの実践的な使い方を学習しています。また、学んだ知識のアウトプットとして、□□というテーマでブログを運営しており、SEOを意識した記事作成に挑戦しています」と、ポートフォリオに繋げられるとさらに効果的です。

- 質問3:「最近、気になったマーケティング施策はありますか?その理由も教えてください」

- 狙い: 情報感度の高さ、分析力、マーケティングへの興味関心を見る。

- 回答のポイント: 単に「〇〇のCMが面白かった」で終わらせず、その施策の「ターゲットは誰か」「目的は何か」「成功した要因は何か」を自分なりに分析・考察して述べます。 「〇〇社が実施したSNSキャンペーンが気になりました。これは△△層をターゲットに、□□というインサイトを突いた巧みな企画で、結果として大きな話題化に成功したと考えます。もし自分なら…」と、自分なりの視点を加えると、思考力の深さを示せます。

- 質問4:「当社のサービスや商品を、あなたならどうやってマーケティングしますか?」

- 狙い: 企業への理解度、課題発見力、企画力を見る。

- 回答のポイント: 事前の企業研究が活きる質問です。サービスの現状の強みと弱み(課題)を自分なりに分析した上で、具体的な施策を提案します。「貴社のサービスは〇〇という強みがある一方で、△△という層への認知がまだ低いという課題があるかと存じます。そこで、その層にリーチするために、□□といったSNSを活用した施策が有効ではないかと考えます」というように、課題と解決策をセットで提示することが重要です。

これらの質問への準備を通じて、マーケティング職への理解を深め、自信を持って面接に臨むことができるでしょう。

マーケティング職に向いている人の特徴

どのような仕事にも向き不向きがあるように、マーケティング職にも活躍しやすい人の特徴というものがあります。自分がこれらの特徴に当てはまるか、自己分析の一環としてチェックしてみましょう。もちろん、すべてに当てはまらなくても問題ありませんが、これらの素養があると、マーケティングの仕事を楽しみながら成長していける可能性が高いです。

好奇心旺盛で情報収集が好きな人

マーケティングの仕事は、世の中のトレンド、新しいテクノロジー、人々の価値観の変化など、常に「新しい情報」に触れ続ける仕事です。

- 「なぜ?」を追求する探究心: 街を歩いていて行列ができている店があれば「なぜこの店は人気なのだろう?」と考えたり、ヒット商品を見れば「どのような背景で、誰に、何が刺さったのだろう?」と分析したりする。このように、日常のあらゆる事象に対して好奇心を持ち、その裏側にある理由を探求するのが好きな人は、マーケターとしての素質があります。この探究心が、顧客のインサイト(深層心理)を発見する力に繋がります。

- 情報収集が苦にならない: 新しいSNS、話題のアプリ、海外のマーケティング事例など、自ら進んで情報をキャッチアップし、それを楽しむことができる人。情報収集が「仕事だからやる」のではなく、趣味や習慣になっている人は、変化の速いマーケティング業界でも常に最前線の知識を維持し、活躍し続けることができます。

変化を楽しめる柔軟性がある人

マーケティングの世界に「絶対の正解」はありません。昨日まで大成功していた施策が、Googleのアルゴリズム変更や競合の出現によって、今日には全く通用しなくなることも日常茶飯事です。

- 朝令暮改に対応できる: 立てた計画がうまくいかなかったり、市場の状況が急に変わったりしたときに、落ち込んだり固執したりするのではなく、「じゃあ、次はどうしようか?」とすぐに頭を切り替えて次の打ち手を考えられる柔軟性が求められます。

- 失敗を学びと捉えられる: マーケティング活動は、成功よりもむしろ失敗の方が多いかもしれません。しかし、その失敗は「この方法はうまくいかない」という貴重なデータです。失敗を恐れず、むしろ挑戦と学習の機会として前向きに捉えられる人は、PDCAサイクルを高速で回し、着実に成果へと近づいていくことができます。

数字やデータに基づいて考えるのが得意な人

感覚やセンスもマーケティングには重要ですが、現代のマーケティングの根幹を支えるのは、客観的なデータです。

- ファクトベースで判断する: 「なんとなくこれが良さそう」という主観的な判断ではなく、「データを見ると、A案よりもB案の方がクリック率が高いから、B案を採用しよう」というように、数字や事実に基づいて冷静に意思決定ができることが重要です。

- データからストーリーを読み解く: 無味乾燥に見える数字の羅列から、「ユーザーがどのような行動をとっているのか」「どこに課題があるのか」といったストーリーを読み解く力が求められます。Excelやスプレッドシートとにらめっこする時間が苦にならない、むしろパズルを解くように楽しめる人は、データ分析のスキルを伸ばしやすいでしょう。

粘り強く試行錯誤できる人

マーケティング施策は、種をまいてすぐに芽が出るものばかりではありません。特に、SEOやコンテンツマーケティング、SNSのファン育成などは、成果が出るまでに数ヶ月から一年以上かかることもあります。

- 地道な努力を続けられる: 華やかなキャンペーンの裏側には、膨大なキーワード調査、何十本もの記事作成、日々のデータ計測とレポート作成といった、地道で泥臭い作業が数多く存在します。こうしたコツコツとした努力を継続できる粘り強さは、マーケターにとって不可欠な資質です。

- 諦めずにPDCAを回せる: 施策がうまくいかない時に、「やっぱりダメだった」と諦めるのではなく、「なぜダメだったのか?」を分析し、「次はこうしてみよう」と仮説を立てて再び挑戦する。この粘り強い試行錯誤(PDCAサイクル)を何度も繰り返せる人が、最終的に大きな成果を手にします。

これらの特徴は、現時点ですべて完璧に備わっている必要はありません。しかし、自分が「こういう働き方をしたい」「こういう人間でありたい」と感じる部分があれば、あなたはマーケティング職への適性を持っていると言えるでしょう。

マーケティング職のキャリアパス

マーケティング職への転職を考える際、その先のキャリアがどのように広がっていくのかをイメージしておくことは非常に重要です。マーケティングで培ったスキルは汎用性が高く、多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは、代表的な4つのキャリアパスについて解説します。

特定分野のスペシャリスト

一つの分野を深く掘り下げ、その道の第一人者を目指すキャリアパスです。特定の専門性を武器に、高い市場価値を持つ人材になることができます。

- SEOスペシャリスト: 検索エンジンのアルゴリズムを深く理解し、大規模サイトのSEO戦略立案やテクニカルSEOのコンサルティングなどを行います。

- 広告運用のスペシャリスト: Google広告やSNS広告など、特定の広告プラットフォームの運用を極め、広告費の費用対効果(ROAS)を最大化する専門家です。

- CRMスペシャリスト: 顧客データを分析し、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用して、顧客との長期的な関係を構築・維持する戦略を実行します。

- コンテンツマーケター: 特定の業界やテーマに関する深い知識を持ち、質の高いコンテンツを企画・制作することで、企業のブランディングやリード獲得に貢献します。

スペシャリストは、常に最新の技術や手法を学び続ける探究心が求められますが、その専門性が認められれば、企業に欠かせない存在として活躍できます。

チームをまとめるマネージャー

プレイヤーとして経験を積んだ後、チームや部門全体を率いるマネジメント職に進むキャリアパスです。個人の成果だけでなく、チーム全体の成果を最大化することがミッションとなります。

- マーケティングマネージャー: 複数のマーケターを部下に持ち、チーム全体のマーケティング戦略の策定、予算管理、メンバーの育成などを担当します。個別の施策だけでなく、全体を俯瞰する視点が必要です。

- CMO(Chief Marketing Officer / 最高マーケティング責任者): 経営陣の一員として、会社全体のマーケティング活動に責任を持つポジションです。マーケティング戦略を経営戦略と結びつけ、事業全体の成長を牽引します。

マネージャーには、専門知識に加えて、リーダーシップ、人材育成能力、予算管理能力、経営視点といった、より高度で複合的なスキルが求められます。

事業会社から支援会社への転職(またはその逆)

マーケターの働く場所は、大きく「事業会社」と「支援会社(代理店など)」に分かれます。それぞれの間でキャリアチェンジすることも、一般的なキャリアパスの一つです。

| 事業会社 | 支援会社(代理店) | |

|---|---|---|

| 役割 | 自社の商品・サービスのマーケティングを行う | クライアント企業(事業会社)のマーケティングを支援する |

| メリット | ・一つの事業に深くコミットできる ・事業成長を当事者として実感できる ・最終的な意思決定に関われる |

・多様な業界・商材のマーケティングを経験できる ・特定の分野の専門性を短期間で高めやすい ・最新のマーケティング手法に触れる機会が多い |

| キャリアの動き | 支援会社 → 事業会社: 専門性を活かして、一つの事業をグロースさせたい場合に。 | 事業会社 → 支援会社: より多くの経験を積みたい、専門性を高めたい場合に。 |

最初にどちらのタイプの企業を選ぶか、そして次にどのようなキャリアを描くかは、個人の志向性によって異なります。一般的に、未経験からの転職では、多様な案件を通じてスキルを磨きやすい支援会社からキャリアをスタートするケースも多く見られます。

独立・フリーランス

マーケティングスキルは、場所を選ばずに価値を提供できるため、独立・フリーランスという働き方との親和性が非常に高いです。

- フリーランスのマーケター: 企業と業務委託契約を結び、特定のプロジェクト(例:SEOコンサルティング、広告運用代行、コンテンツ制作など)を請け負います。複数のクライアントを同時に担当することも可能です。

- 起業: 自身のマーケティングスキルを活かして、自分で事業を立ち上げる道もあります。

フリーランスとして成功するためには、マーケティングスキルに加えて、営業力、交渉力、自己管理能力が不可欠です。会社員時代に十分なスキルと実績、そして人脈を築いておくことが重要になります。自由度が高い一方で、収入の不安定さなどのリスクも伴いますが、大きなやりがいとリターンが期待できるキャリアパスです。

これらのキャリアパスは一つだけを選ぶものではなく、スペシャリストとして経験を積んだ後にマネージャーになったり、事業会社と支援会社を行き来した後に独立したりと、柔軟に組み合わせてキャリアを形成していくことが可能です。

マーケティング転職に強いおすすめの転職エージェント・サイト

未経験からマーケティング職を目指すなら、転職エージェントや転職サイトの活用は欠かせません。数多くの求人の中から自分に合った企業を見つけ出し、選考を有利に進めるためには、プロのサポートが大きな力になります。ここでは、マーケティング職の転職に定評のある代表的なサービスを5つご紹介します。それぞれの特徴を理解し、複数登録して自分に合ったエージェントを見つけることをおすすめします。

| サービス名 | 公開求人数(目安) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 約40万件以上 | 業界最大手で求人数が圧倒的。全業種・職種をカバーしており、未経験者向け求人も豊富。実績豊富なアドバイザーによる手厚いサポートが魅力。 |

| doda | 約20万件以上 | 求人数の多さに加え、転職サイトとエージェントの両方の機能を利用できる。キャリアアドバイザーのサポートと、自分で求人を探す自由度を両立したい人向け。 |

| マイナビエージェント | 約7万件以上 | 20代〜30代の若手層の転職支援に強み。各業界の専任アドバイザーによる、丁寧で親身なサポートが評判。初めての転職でも安心。 |

| Geekly | 非公開 | IT・Web・ゲーム業界に特化。マーケティング職の求人も多数保有。業界知識が豊富なコンサルタントによる、専門性の高いマッチングが強み。 |

| マスメディアン | 非公開 | 広告・Web・マスコミ業界に特化した老舗エージェント。マーケティング、クリエイティブ職に強み。業界との太いパイプを活かした独自求人が多い。 |

| ※求人数は2024年5月時点の各社公式サイト等の情報に基づいたおおよその数値です。 |

リクルートエージェント

株式会社リクルートが運営する、業界最大手の転職エージェントです。その最大の魅力は、なんといっても業界No.1の圧倒的な求人数です。大手企業からベンチャー企業まで、あらゆる業種・職種の求人を網羅しており、マーケティング職の求人も質・量ともに充実しています。未経験者やポテンシャル採用の求人も多数保有しているため、選択肢の幅を広げたいと考えている方には必須のサービスと言えるでしょう。長年の実績で培われたノウハウを基にした、応募書類の添削や面接対策のサポートも非常に手厚く、転職活動全般を力強く支援してくれます。

(参照:リクルートエージェント 公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの機能を併せ持ったサービスです。自分で求人を探して応募することも、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも可能なため、自分のペースで転職活動を進めたい人に向いています。求人数もリクルートエージェントに次ぐ規模を誇り、マーケティング関連の求人も豊富です。キャリアカウンセリングや各種セミナーも充実しており、自己分析やキャリアプランニングの段階からサポートを受けられる点も魅力です。

(参照:doda 公式サイト)

マイナビエージェント

株式会社マイナビが運営する転職エージェントで、特に20代から30代の若手社会人の転職支援に強みを持っています。各業界の事情に精通した専任のキャリアアドバイザーが担当につき、丁寧で親身なカウンセリングを通じて、応募者の強みや適性を見つけ出してくれます。初めて転職活動をする方でも安心して相談できるサポート体制が整っており、「未経験からマーケティング職に挑戦したい」という方の不安にも寄り添ったアドバイスが期待できます。中小・ベンチャー企業の求人も多く扱っています。

(参照:マイナビエージェント 公式サイト)

Geekly

株式会社Geeklyが運営する、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。特化型ならではの専門性の高さが強みで、在籍するコンサルタントは業界知識が非常に豊富です。需要の高いWebマーケティング職やデジタルマーケティング職の求人を多数保有しており、スキルや経験に応じた的確なマッチングを実現してくれます。スピーディーな対応にも定評があり、IT業界でマーケターとしてのキャリアを築きたいと考えている方には、非常に心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:Geekly 公式サイト)

マスメディアン

株式会社マスメディアンが運営する、広告・Web・マスコミ業界に特化した転職支援サービスです。宣伝会議グループの一員として60年以上の歴史を持ち、業界との強力なパイプを活かした質の高い求人が魅力です。マーケティング職はもちろん、広告プランナーやコピーライター、デザイナーといったクリエイティブ関連職の求人も豊富に扱っています。業界の動向や各社の社風にも詳しいため、より深いレベルでの企業研究やマッチングを求める方におすすめです。

(参照:マスメディアン 公式サイト)

マーケティング転職に関するよくある質問

最後に、未経験からのマーケティング転職を目指す方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これまでの内容と合わせて、転職活動の参考にしてください。

30代・40代の未経験でも転職できますか?

結論から言うと、30代・40代の未経験からでもマーケティング職への転職は可能ですが、20代に比べると難易度は上がります。 企業が30代以上の人材に求めるのは、ポテンシャルに加えて、これまでのキャリアで培った即戦力となるスキルや経験だからです。

成功の鍵は、「これまでの経験を、マーケティングにどう活かすか」を明確に提示することです。例えば、以下のようなアピールが考えられます。

- マネジメント経験: 30代以降で部下やチームを率いた経験があれば、プロジェクトマネジメント能力やリーダーシップをアピールできます。これは、マーケティングチームを率いる将来のマネージャー候補として評価される可能性があります。

- 特定の業界知識: 長年、金融業界や不動産業界などで働いてきたのであれば、その業界の顧客や商習慣に関する深い知見は、他のマーケターにはない強力な武器になります。その業界のマーケティング職を狙うことで、未経験というハンデを補うことができます。

- 高度な専門スキル: 営業でトップクラスの実績を上げてきた交渉力や、経理・財務で培った高度な計数管理能力なども、マーケティングの特定の領域で活かせるポータブルスキルです。

また、年収については、一時的にダウンする可能性も受け入れる柔軟な姿勢が必要になる場合があります。まずはマーケティング職としての経験を積むことを最優先に考え、入社後に実績を上げて年収を回復・向上させていくというキャリアプランを描くことが現実的です。

最初に選ぶべき業界はありますか?

未経験者が最初に選ぶべき業界として、一概に「ここが正解」というものはありませんが、転職のしやすさやその後のキャリアを考えると、以下の2つの軸で考えるのがおすすめです。

- 成長業界を選ぶ:

IT/Web業界、SaaS業界、EC業界などは、ビジネスモデルそのものがデジタルを前提としており、マーケティングへの投資が非常に活発です。そのため、常にマーケティング人材を募集しており、未経験者を採用して育成しようという土壌も整っている場合が多いです。こうした成長市場に身を置くことで、最新のマーケティング手法に触れる機会も多く、自身の市場価値を高めやすくなります。 - 自分が詳しい・興味のある業界を選ぶ:

自分がユーザーとして長年親しんできた業界(例:化粧品、アパレル、食品、ゲーム、旅行など)を選ぶのも良い選択です。その商品やサービス、そして顧客に対する深い理解は、マーケターにとって何よりの強みとなります。「なぜこの商品が売れるのか」「ユーザーは何を求めているのか」といった顧客インサイトを、経験に基づいて語れるため、説得力のある戦略を立てやすくなります。

また、「BtoB(法人向け)かBtoC(個人向け)か」「事業会社か支援会社か」といった軸も重要です。一般的に、BtoCは成果がダイレクトに分かりやすく、BtoBは論理的な戦略構築が求められる傾向があります。まずは自分の興味関心と適性を考え、応募する業界や企業を絞り込んでいくと良いでしょう。

ポートフォリオには何を載せれば良いですか?

未経験者にとって最強の武器となるポートフォリオですが、ただ制作物を並べるだけでは効果が半減してしまいます。採用担当者が知りたいのは「この人は、何を考えて、何をしたのか」という思考のプロセスです。以下の要素を盛り込むことを意識しましょう。

- ① 目的・課題: なぜそれを作ろう(始めよう)と思ったのか。どのような課題を解決したかったのか。(例:「自身の転職活動にも役立てるため、マーケティングの学習記録を発信するブログを立ち上げた」)

- ② ターゲット: 誰に向けて作ったものなのか。(例:「自分と同じ、未経験からマーケティング職を目指す20代のビジネスパーソン」)

- ③ 担当範囲と具体的な施策: 自分がどこからどこまでを担当したのかを明確にし、具体的に何を行ったのかを記述します。(例:「サーバー契約、WordPress設定、サイトデザイン、キーワード選定、月10本の記事構成案作成とライティング、Google Analyticsでの効果測定まで全て一人で担当した」)

- ④ 結果・成果: 施策の結果をできるだけ具体的な数字で示します。(例:「3ヶ月間の運営で、月間PV数が5,000を突破。『マーケティング 未経験 転職』のキーワードで検索結果2ページ目に表示された」)

- ⑤ 考察・今後の改善点: なぜその結果になったのかを自分なりに分析し、次に何をすべきかを述べます。(例:「〇〇という記事の直帰率が高い。タイトルと内容に乖離がある可能性があるため、リライトを検討している」)

これらの情報を、ブログのURLと共に、A4用紙1〜2枚のスライドやPDFにまとめるのがおすすめです。そうすることで、面接の場でも説明しやすくなり、あなたの論理的思考力とプレゼンテーション能力を同時にアピールできます。