「なぜ、あの人の頼みは断れないのだろう?」「どうして、つい限定商品を買ってしまうのだろう?」

私たちの日常生活やビジネスシーンには、無意識のうちに意思決定を左右する「力」が働いています。この目に見えない力、すなわち「影響力」の正体を科学的に解き明かし、世界中でベストセラーとなった名著が、ロバート・B・チャルディーニ博士の『影響力の武器』です。

本書は、社会心理学の研究に基づき、人が承諾してしまう心理的なメカニズムを「6つの原則」として体系化しました。これらの原則は、セールスやマーケティング、交渉術はもちろん、部下や同僚とのコミュニケーション、さらには恋愛や家庭生活に至るまで、あらゆる人間関係に応用できる普遍的なものです。

しかし、その効果は絶大であるがゆえに、悪用されれば人を操るための危険な道具にもなり得ます。だからこそ、私たちはこの「影響力の武器」を正しく理解し、倫理的に活用すると同時に、不当な影響力から自分自身を守るための「盾」として使いこなす必要があります。

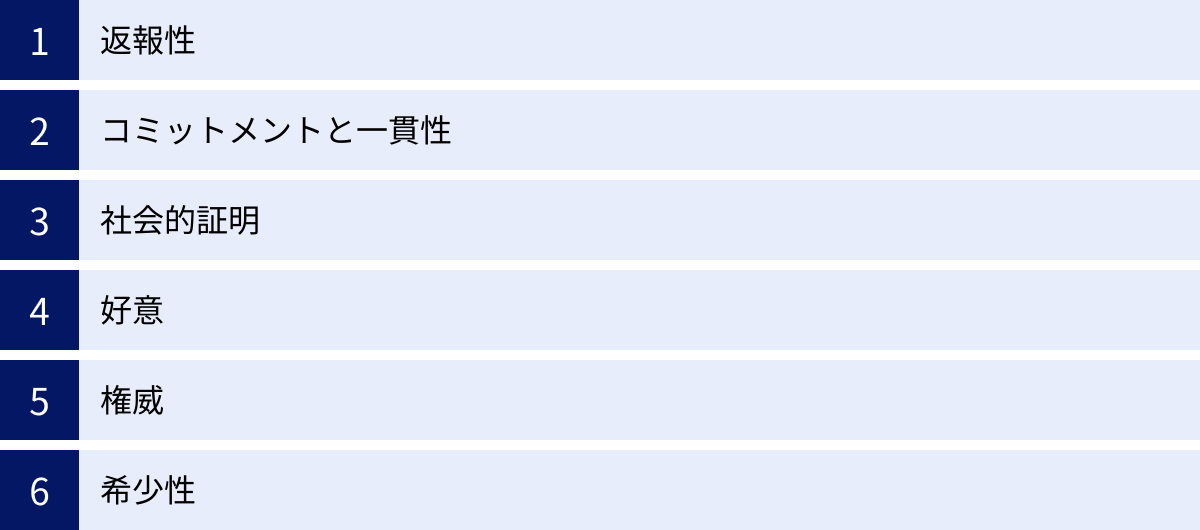

この記事では、『影響力の武器』で解説されている人を動かす6つの心理原則(返報性、コミットメントと一貫性、社会的証明、好意、権威、希少性)を、初心者にも分かりやすく、具体的な活用例や注意点を交えながら徹底的に要約・解説します。さらに、近年の改訂で追加された7つ目の原則「一体感」についても詳しく掘り下げます。

この記事を読み終える頃には、あなたは人間心理の奥深さを理解し、日々のコミュニケーションやビジネスをより良い方向へ導くための強力な知識を手にしていることでしょう。

目次

影響力の武器とは

『影響力の武器』とは、アリゾナ州立大学の名誉教授である社会心理学者、ロバート・B・チャルディーニ博士によって執筆され、全世界で翻訳されている名著です。原題は『Influence: The Psychology of Persuasion』。本書は、博士自身がセールスマンや広告代理店、募金活動家などの世界に潜入し、人々が「イエス」と言ってしまう承諾のテクニックを体系的に研究した成果をまとめたものです。

本書の核心は、人間が複雑な現代社会を生き抜くために、思考のショートカット(ヒューリスティクス)を用いているという点にあります。私たちは日々、無数の情報に晒され、一つひとつの事柄を深く吟味して判断を下す時間もエネルギーもありません。そこで、過去の経験則から「こうすれば大抵うまくいく」という単純な手がかり(トリガー)を見つけ、それに機械的に反応することで、効率的に意思決定を行っています。チャルディーニ博士は、この無意識の反応を「カチッ・サー」反応と呼んでいます。

例えば、「専門家が言うことは正しい」「値段が高いものは品質が良い」「みんなが持っているものは良いものだ」といった判断基準がこれにあたります。これらは多くの場合、合理的で正しい判断を導くための有効な近道です。

しかし、「影響力のプロ」たちは、この「カチッ・サー」反応を引き起こすトリガーを意図的に操作し、相手に望む行動を取らせることができます。この「思考のショートカットを起動させる引き金」こそが、「影響力の武器」なのです。本書では、その中でも特に強力で、様々な状況で応用されている普遍的な武器として、6つの心理原則が紹介されています。

本書の目的は、単に人を説得するテクニックを紹介することではありません。むしろ、これらの影響力の武器がどのように機能するのかを読者に理解させ、悪意ある他者からの不当な操作や説得から身を守るための「防衛術」を身につけさせることに重きを置いています。もちろん、これらの原則を倫理的に活用すれば、ビジネスの交渉やマーケティング活動、組織内の人間関係構築などにおいて、Win-Winの関係を築くための強力なツールとなります。

要するに、『影響力の武器』は、私たちがなぜ、どのようにして動かされるのかという人間心理の根源的なメカニズムを解き明かし、それを建設的に利用する方法と、悪用から身を守る方法の両方を教えてくれる、現代社会を生きる上での必読書と言えるでしょう。この記事では、その核心である6つの原則(そして新たに追加された7つ目の原則)を、一つずつ詳しく見ていきます。

人を動かす影響力の武器!6つの心理原則

それでは、いよいよ『影響力の武器』の核心である、人を動かす6つの心理原則について解説していきます。これらの原則は、それぞれが独立して機能するだけでなく、時には複合的に作用し、私たちの判断に強力な影響を及ぼします。各原則のメカニズムを理解し、ビジネスや日常生活での具体例を思い浮かべながら読み進めてみてください。

① 返報性

返報性の原理とは

返報性(Reciprocity)の原理とは、「他者から何らかの恩恵を受けたら、そのお返しをしなければならない」と感じる、人間に深く根ざした心理的義務感のことです。この原理は、人類が社会を形成し、互いに協力し合う関係を築く上で不可欠なルールとして、あらゆる文化圏に存在しています。私たちは幼い頃から「もらったら、お返しをしなさい」と教えられ、このルールに従わない人間は「恩知らず」「たかり屋」といったネガティブなレッテルを貼られることを知っています。

この返報性のルールが持つ力は非常に強力で、たとえ相手に好意を持っていなくても、あるいは望んでいない親切であったとしても、何かを受け取ってしまうと「お返しをしなければ」という負債感を抱いてしまうのです。この心理的な負担から逃れるために、私たちは受け取った恩恵よりも大きな見返りを与えてしまうことさえあります。

例えば、街角で突然、募金団体の人から花を一本手渡されたとします。自分は特に花が欲しかったわけではないにもかかわらず、それを受け取ってしまったが最後、「何もお返しをしないのは申し訳ない」という気持ちが働き、少額の寄付に応じてしまう、といった状況が典型例です。影響力のプロは、この「先に与える」という行為を通じて、相手に意図的に負債感を植え付け、承諾を引き出すのです。

返報性をビジネスやマーケティングで活用する具体例

返報性の原理は、ビジネスやマーケティングの世界で最も広く活用されている原則の一つです。その目的は、潜在顧客に「先に価値を提供」することで、心理的な負債感を生み出し、その後の購買や契約といった行動に繋げることにあります。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| 無料サンプルの配布 | 化粧品や健康食品の試供品、ソフトウェアの無料体験版などを提供する。 | 「無料でこんなに良いものをもらってしまった。製品版も検討してみよう」 |

| 試食・試飲 | スーパーマーケットやデパ地下で、食品の試食を提供する。 | 「試食させてもらった手前、何も買わずに立ち去るのは気まずい」 |

| 有益な情報提供 | 専門的なノウハウをまとめたホワイトペーパー、無料のオンラインセミナー(ウェビナー)などを提供する。 | 「こんなに有益な情報を無料で教えてくれた。この会社は信頼できるし、有料サービスにも価値がありそうだ」 |

| ギブ・ファーストの精神 | 営業担当者が見込み客に対して、契約とは直接関係のない業界情報やアドバイスを提供する。 | 「自分のために時間と労力を割いてくれた。この人の頼みなら聞いてあげたい」 |

これらの例に共通するのは、企業側がまず顧客に何らかの「贈り物」をしている点です。この贈り物は、必ずしも物理的なモノである必要はありません。貴重な情報や時間、親切な対応といった無形のサービスも、強力な返報性を生み出します。

重要なのは、提供するものが相手にとって「価値がある」と感じられることです。価値のないものを押し付けても、感謝されるどころか迷惑がられるだけで、返報性の心理は働きません。相手が本当に求めているもの、役立つものを「先に与える」ことで、初めて健全で良好な関係が築かれ、ビジネスチャンスが生まれるのです。

交渉術:ドア・イン・ザ・フェイス

返報性の原理を応用した高度な交渉術に、「ドア・イン・ザ・フェイス(Door-in-the-face technique)」があります。日本語では「譲歩的依頼法」とも呼ばれます。

これは、最初に相手がほぼ確実に断るであろう非常に大きな要求を提示し、それが断られた後に、本命であるそれよりも小さな要求を提示するというテクニックです。

このテクニックが有効な理由は、2つの心理効果が働くためです。

- 知覚のコントラスト: 最初に極端に大きな要求を提示されると、その後に提示される(本来はそれなりに大きな)要求が、比較して非常に小さく感じられます。例えば、最初に「10万円貸してほしい」と頼まれて断った後、「じゃあ、1万円でいいから」と言われると、「1万円くらいなら…」と感じやすくなる心理です。

- 返報性の応用(譲歩): このテクニックの核心はこちらです。交渉相手が最初の大きな要求から小さな要求へと「譲歩」してくれたと感じると、「相手が譲歩してくれたのだから、自分も譲歩しなければならない(=要求を受け入れなければならない)」という返報性の義務感が生まれます。相手の「譲歩」という行為に対して、「承諾」という形でお返しをしようとするのです。

【具体例:予算交渉】

あるプロジェクトで50万円の予算が必要だとします。この時、最初に「このプロジェクトの成功には、どうしても100万円の予算が必要です」と、実現困難な要求を上司に提示します。上司が「100万円は無理だ」と断った後、「そうですか…では、最低限のラインとして、なんとか50万円だけでも確保させていただけないでしょうか」と本命の要求を提示します。上司の視点からは、あなたが100万円から50万円へと「譲歩」してくれたように見え、また50万円という金額が当初の100万円に比べて妥当に感じられるため、承認を得やすくなる可能性があります。

このテクニクスを成功させるには、最初の要求が非現実的すぎないこと、そして2つの要求が関連していることが重要です。あまりに馬鹿げた要求は、相手に不信感を与えるだけです。ドア・イン・ザ・フェイスは、相手に「譲歩してもらった」という感覚を抱かせ、返報性の力で合意形成を促す、非常に効果的な交渉術と言えるでしょう。

② コミットメントと一貫性

コミットメントと一貫性の原理とは

コミットメントと一貫性(Commitment and Consistency)の原理とは、人間が一度何かを決定したり、ある立場を明確にしたりすると(コミットメント)、その後の言動をそのコミットメントと一致させようとする(一貫性)強力な心理的傾向のことです。私たちは、一貫性のある人物を「誠実」「信頼できる」「理性的」と評価する一方、言うことやることがコロコロ変わる人物を「優柔不断」「頼りない」「支離滅裂」と見なす社会に生きています。

このため、私たちは自らのイメージを保つため、そして何より「一度決めたのだから、いちいち考え直すのは面倒だ」という思考のショートカットとして、過去の決定を正当化し、それに沿った行動を取り続けようとします。この「一貫性のテープ」が一度再生され始めると、私たちはそれに反する情報や合理的な判断を無視してでも、自動的に一貫した行動を取ってしまうことがあるのです。

この原理が特に強力に作用するのは、そのコミットメントが「公的(人前で宣言した)」「能動的(自ら進んで行った)」「努力を要する(苦労して手に入れた)」という条件を満たしている場合です。例えば、禁煙を友人の前で宣言したり(公的)、苦しいトレーニングを経て入会したジム(努力)を簡単には辞められなかったりするのは、この原理が働いている典型例です。

コミットメントと一貫性をビジネスやマーケティングで活用する具体例

マーケティングの世界では、顧客にいきなり大きな決断(商品の購入など)を迫るのではなく、まず小さな「イエス」を引き出す(小さなコミットメントをさせる)ことで、最終的に大きな「イエス」に繋げるという戦略が広く用いられています。一度小さなコミットメントをすると、顧客は「自分はこの商品やブランドに関心がある人間だ」という自己認識を持つようになり、その後の大きな要求にも一貫した態度で応じやすくなるのです。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| トライアル・無料体験 | ソフトウェアやサービスの無料トライアルに申し込ませる。 | 「自分で登録までしたのだから、良いサービスのはずだ。有料でも続けてみよう」という一貫性を保ちたくなる。 |

| アンケートへの回答 | 「〇〇に関心がありますか?」といった簡単なアンケートに答えてもらう。 | 「『関心がある』と答えた手前、関連商品の案内を無下には断れない」という気持ちになる。 |

| SNSでのエンゲージメント | 企業のSNS投稿に「いいね!」やコメント、シェアを促す。 | 小さな関与(コミットメント)を繰り返すうちに、その企業やブランドへの親近感・忠誠心が高まる。 |

| 資料請求・メルマガ登録 | まずは無料の資料請求やメールマガジンの登録を促す。 | 住所やメールアドレスを登録するという行為がコミットメントとなり、その後の営業アプローチを受け入れやすくなる。 |

これらの手法は、顧客に「自発的に」行動させた、という感覚を持たせることが極めて重要です。強制されたコミットメントには、一貫性を保とうとする内的な動機は生まれません。 あくまで顧客自身の意思で小さな一歩を踏み出してもらうことで、心理的な「わな」が効果的に機能するのです。一度契約したサブスクリプションサービスを、あまり利用していないにもかかわらずなかなか解約できないのも、「自分で選んで契約したのだから」という一貫性の原理が働いている一例と言えるでしょう。

交渉術:フット・イン・ザ・ドア

コミットメントと一貫性の原理を応用した古典的な説得テクニックが、「フット・イン・ザ・ドア(Foot-in-the-door technique)」です。これは、セールスマンが「ドアに足をかける」という比喩から来ており、最初に相手が抵抗なく受け入れられるような非常に小さな要求をして承諾させ、それを足がかりに、段階的に大きな要求を通していくという手法です。

このテクニックの背景には、一度小さな要求を受け入れるという「コミットメント」をすると、人は「自分は協力的な人間だ」「この件に関心がある人間だ」という自己イメージを形成し、その後の要求に対しても一貫した態度を取りやすくなるという心理メカニズムがあります。

【具体例:訪問販売】

悪質な訪問販売員が使う手口として、まず「簡単なアンケートにご協力ください」と、ハードルの低い要求から入るケースがあります。住人が「アンケートくらいなら…」と応じてしまうと、それは「訪問者と対話する」という小さなコミットメントになります。次に販売員は「お礼に、この布で少しだけ床を拭かせてください」と、さらに少しだけ踏み込んだ要求をします。これも受け入れてしまうと、「この販売員を家に入れた」という、より大きなコミットメントが成立します。こうして段階的に要求をエスカレートさせ、最終的に高額な商品を契約させるというのが、フット・イン・ザ・ドアの典型的な悪用例です。

もちろん、このテクニックは倫理的にも活用できます。例えば、部下に新しい大きな仕事を任せたい場合、いきなり全てを丸投げするのではなく、まずは関連する小さなタスクからお願いし、「イエス」を引き出します。その成功体験を通じて、部下はその仕事への関与を深め(コミットメント)、徐々により責任の重い役割も引き受けてくれるようになるかもしれません。

フット・イン・ザ・ドアの鍵は、最初のコミットメントをいかに自然で、相手にとって負担のないものにするかです。この小さな一歩が、後の大きな承諾への扉を開くのです。

③ 社会的証明

社会的証明の原理とは

社会的証明(Social Proof)の原理とは、特定の状況で何を信じ、どのように行動すれば良いのかを判断する際に、他者、特に多くの人々の行動を基準にするという心理的傾向のことです。私たちは、「みんながやっていること」「流行っていること」は、きっと正しいのだろう、と無意識に考えてしまう傾向があります。

この原理が特に強く働くのは、「不確実性」と「類似性」という2つの条件が揃った時です。

- 不確実性: 自分が置かれた状況が曖昧で、どう行動すべきか確信が持てない時、私たちは周りの人々の行動に手がかりを求めます。例えば、海外旅行先でどのレストランに入れば良いか分からない時、行列ができている店を選べば「少なくともハズレではないだろう」と考えるのがこれにあたります。

- 類似性: 私たちは、自分と似ている人々(年齢、性別、趣味、価値観などが近い人)の行動から、特に強い影響を受けます。自分と同じような状況にいる普通の人々が取った行動は、自分にとっても適切な行動である可能性が高いと判断するためです。

つまり、「どうすればいいか分からない時、とりあえず自分と似たような人たちの真似をしておけば安心だ」というのが、社会的証明の原理の核心です。これは、集団の中で孤立せず、効率的に正しい行動を選択するための、非常に強力な生存戦略なのです。

社会的証明をビジネスやマーケティングで活用する具体例

社会的証明は、顧客の購買意欲を刺激し、不安を解消するための強力な武器として、マーケティングのあらゆる場面で活用されています。製品やサービスの品質が不確かな時、顧客は「他の人はこれをどう評価しているのか?」という情報を最も重視します。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| レビュー・口コミ | ECサイトの商品レビュー、グルメサイトの評価、導入事例の掲載など。 | 「こんなに多くの人が高評価を付けているなら、きっと良い商品に違いない」「自分と同じ悩みを抱えていた人が、これで解決できたのか」 |

| ランキング・受賞歴 | 「売上No.1」「顧客満足度No.1」「〇〇アワード受賞」といった権威付け。 | 「一番売れているものなら、品質も確かだろう」という思考のショートカットが働く。 |

| 行列・人気 | 飲食店が行列を作ること、Webサイトに「現在〇〇人が閲覧中」と表示すること。 | 「人が集まっているということは、それだけの価値があるのだろう」という期待感を生む。 |

| インフルエンサー | 憧れのインフルエンサーや、自分とライフスタイルの近いマイクロインフルエンサーが使っている商品を紹介する。 | (特に類似性の高い)他者の選択を模倣したくなる。 |

これらの手法はすべて、「あなた以外にも、多くの人がこれを選んでいますよ。だから安心ですよ」というメッセージを伝えることで、顧客の購買に対する不安を取り除き、意思決定を後押しする効果があります。特に、インターネット上で顔の見えない相手から商品を購入することが当たり前になった現代において、第三者からの評価である社会的証明の重要性は、ますます高まっていると言えるでしょう。

大勢の行動が判断基準になる仕組み

社会的証明の原理は、時に私たちの合理的な判断を麻痺させ、危険な結果を招くこともあります。その代表例が「集合的無知」と呼ばれる現象です。

これは、緊急事態や異常な状況が発生した際に、その場にいる誰もが「どう行動すべきか分からない」ため、互いに周りの様子を伺い、結果として誰も行動を起こさないという状態を指します。例えば、街中で誰かが倒れていても、「誰も助けようとしないから、大したことではないのかもしれない」と各々が判断してしまい、結果的に誰も救急車を呼ばない、といったケースです。これは傍観者効果とも呼ばれ、周りに人が多ければ多いほど、一人ひとりの責任感が希薄になり、行動が抑制されるという皮肉な現象です。

この「集合的無知」は、多くの人が「何もしない」という行動を取っていることを「何もしないのが正しいのだ」という社会的証明として解釈してしまうために起こります。

また、社会的証明は、誤った情報や行動が急速に広まる原因にもなります。例えば、SNSで誤った健康情報が多くの人に「いいね!」やシェアをされると、それを見た人々は「こんなに多くの人が支持しているのだから、きっと正しい情報なのだろう」と信じ込み、さらに拡散させてしまう、といった事態です。

このように、大勢の行動は必ずしも「正しさ」を保証するものではありません。 時には、誰もが不確実性の中で互いの顔色を窺っているだけだったり、集団全体が間違った方向に進んでいたりすることもあるのです。社会的証明の力を認識し、それに盲目的に従うのではなく、「本当にそうだろうか?」と一歩引いて考える批判的な視点を持つことが、この武器から身を守る上で非常に重要になります。

④ 好意

好意の原理とは

好意(Liking)の原理とは、自分が好意を感じている相手からの要求や提案を、無意識に受け入れやすくなるという心理的傾向のことです。私たちは、何かを判断する際に、その内容の合理性やメリット・デメリットだけでなく、「誰がそれを言っているのか」という点を非常に重視します。たとえ同じ内容の頼み事であっても、嫌いな人から言われるのと、大好きな友人から言われるのとでは、承諾する確率は大きく異なるでしょう。

これは、ビジネスの世界でも同様です。顧客は、単に製品のスペックや価格だけで購入を決めているわけではありません。「この営業担当者が好きだから」「この会社のファンだから」といった感情的な要因が、最終的な意思決定に大きな影響を与えているケースは少なくありません。

セールスのプロは、商品そのものを売り込む前に、まず顧客から好意を勝ち取ることに全力を注ぎます。なぜなら、一度「良い人だ」という印象を持ってもらえれば、その後の商談が格段にスムーズに進むことを知っているからです。この「まず人と人との関係を築く」というアプローチは、好意の原理を巧みに利用した戦略と言えます。

好意をビジネスやマーケティングで活用する具体例

ビジネスにおいて顧客からの好意を獲得することは、長期的な関係を築き、安定した収益を確保するための鍵となります。企業や担当者は、様々な方法で顧客との心理的な距離を縮めようと試みます。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| リファラルマーケティング | 既存の顧客に、友人や知人を紹介してもらう。 | 信頼している友人からの紹介なので、「きっと良いものだろう」と最初から好意的な態度で接する。 |

| 共通点の発見 | 営業担当者が顧客との会話の中で、出身地、母校、趣味などの共通点を見つけて話題にする。 | 「自分と似ている」と感じる相手に親近感を抱き、心を開きやすくなる。 |

| 称賛・お世辞 | 顧客の持ち物やセンス、仕事ぶりなどを褒める。 | 人は自分を肯定的に評価してくれる相手に好意を持つ。たとえそれがお世辞だと分かっていても効果がある。 |

| タレント・インフルエンサーの起用 | 好感度の高いタレントや、ファンから支持されているインフルエンサーを広告に起用する。 | タレントへの好意が、宣伝されている商品やブランドへの好意へと転移する(連合の原理)。 |

| コミュニティ形成 | 企業が主催するイベントやオンラインコミュニティを通じて、顧客同士や社員との交流の場を設ける。 | 共通の目的を持って協力したり、繰り返し接触したりすることで、企業やブランド全体への好意が醸成される。 |

これらの戦略は、顧客に「私たちはあなたの敵ではなく、味方ですよ」というメッセージを伝えることを目的としています。製品の機能や価格で差別化することが難しい現代において、こうした感情的な結びつき、すなわち「好意」の獲得は、他社との競争において非常に重要な要素となるのです。

相手から好意を抱かれる要因

では、具体的にどのような要因が、他者からの好意を引き出すのでしょうか。『影響力の武器』では、主に以下の5つの要因が挙げられています。

- 外見的魅力

「ハロー効果」とも呼ばれ、外見が魅力的な人は、知性や才能、人柄といった他の側面まで優れている、と評価されやすい傾向があります。私たちは、見た目が良い人に対して無意識に好意的な判断を下しがちです。 - 類似性

私たちは、自分と似ている人に好意を抱きます。 意見、性格、経歴、ライフスタイル、さらには服装や話し方など、共通点が多いほど親近感が湧き、相手の言うことを受け入れやすくなります。優秀な営業担当者は、相手の姿勢や話し方のペースを真似る「ミラーリング」というテクニックを使い、無意識レベルでの類似性を演出します。 - 称賛

人は誰でも褒められたい、認められたいという欲求を持っています。お世辞でも、自分を褒めてくれる人には好意を感じるものです。あからさますぎるお世辞は逆効果になることもありますが、多くの場合、称賛は相手との関係を円滑にする潤滑油として機能します。 - 接触と協同

単純接触効果(ザイアンスの法則)として知られるように、私たちは、繰り返し接触する人やモノに対して好意を抱きやすくなります。また、ただ会うだけでなく、共通の目標に向かって一緒に努力し、協力し合う(協同)ことで、仲間意識が芽生え、より強い好意と連帯感が生まれます。 - 連合の原理

私たちは、ある人やモノを、それと結びついている別の何かと無意識に関連付けて評価します。例えば、良いニュースを持ってきてくれる人には好意を抱き、悪いニュースを持ってくる人には悪感情を抱きがちです(たとえその人に責任がなくても)。広告で美しいモデルや楽しい音楽が使われるのは、商品とポジティブな感情を連合させ、好意的なイメージを植え付けるためです。

これらの要因を理解し、意識的に活用することで、私たちは他者とより良好な人間関係を築くことができます。ただし、その目的は相手を操作することではなく、あくまで円滑なコミュニケーションを通じて、互いにとって有益な結果を目指すべきであることは言うまでもありません。

⑤ 権威

権威の原理とは

権威(Authority)の原理とは、社会的に認められた権威者(専門家、上司、公的機関など)の指示や意見、助言に対して、その内容を深く吟味することなく、自動的に従ってしまうという心理的傾向のことです。私たちは幼い頃から、「親の言うことを聞きなさい」「先生の指示に従いなさい」と教え込まれ、権威に従うことは正しく、それに逆らうことは間違いである、という社会システムの中で生きています。

この服従の態度は、多くの場合、理にかなっています。法律や医学、金融といった複雑で専門的な分野において、専門家の知識や判断に頼ることは、私たちが自力で情報を集めて分析するよりもはるかに効率的で、間違いの少ない方法です。権威への服従は、社会の秩序を維持し、個人が賢明な判断を下すための、一種の思考のショートカットとして機能しているのです。

しかし、この原理の問題点は、権威の「実体」ではなく、単なる「象徴」に対しても、私たちが盲目的に反応してしまう点にあります。スタンレー・ミルグラムが行った有名な服従実験では、多くの被験者が、白衣を着た「実験者」という権威者の指示に従い、他人に危険なレベルの電気ショックを与え続けてしまいました。この実験は、権威の持つ抗いがたい力が、時に個人の良心や理性をいかに麻痺させてしまうかを浮き彫りにしました。

権威をビジネスやマーケティングで活用する具体例

権威の原理は、製品やサービスの信頼性を高め、顧客に安心感を与えるためのマーケティング手法として、極めて効果的に利用されています。顧客は、「専門家が推薦しているのなら、間違いないだろう」と判断し、購買への心理的ハードルが大きく下がります。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| 専門家の推薦 | 医師が監修した健康食品、弁護士が推薦する法律相談サービス、有名大学教授が開発に関わった教材など。 | 「その道のプロが言うのだから、効果や信頼性は本物だろう」と信じる。 |

| メディア掲載実績 | 「〇〇新聞に掲載されました」「テレビ番組で紹介されました」といった実績をアピールする。 | 権威あるメディアに取り上げられるということは、それだけ価値が認められている証拠だと感じる。 |

| 公的機関の認定・受賞歴 | 「特許取得」「モンドセレクション金賞受賞」「ISO認証取得」などを提示する。 | 第三者機関からの客観的な評価は、企業の自己申告よりもはるかに高い信頼性を生む。 |

| データや統計の引用 | 「〇〇大学の研究によると…」「政府の調査では…」といった、科学的・公的なデータを根拠として示す。 | 客観的な数字や事実は、主張の説得力を飛躍的に高める。 |

これらの手法は、自社の主張に客観的な「お墨付き」を与えることで、顧客の疑念を払拭し、信頼を勝ち取ることを目的としています。特に、高額な商品や健康・生命に関わるようなサービスの場合、権威による裏付けの有無が、顧客の意思決定を左右する決定的な要因となることも少なくありません。

権威の象徴となるもの(肩書き・服装など)

私たちが権威を感じ取り、服従のスイッチが入るきっかけは、その人物が持つ本質的な専門知識や能力だけではありません。多くの場合、私たちは以下のような権威の「象徴」に、無意識のうちに反応しています。

- 肩書き

「教授」「博士」「社長」「医師」「弁護士」といった肩書きは、それだけで相手に専門性と信頼性を感じさせます。たとえその人物の専門分野が、当の問題とは全く関係のないものであっても、肩書きの持つオーラは強力な影響力を発揮します。 - 服装

医師の白衣、警察官の制服、裁判官の法服、ビジネスマンの仕立ての良いスーツなど、特定の服装は、それを身につけている人物に即座に権威を与えます。詐欺師が、しばしば立派なスーツや専門家らしい服装を好んで用いるのは、この効果を悪用するためです。服装は、中身を手っ取り早く偽装するための小道具となり得るのです。 - 装飾品

高級腕時計、宝石、高級車といったステータスシンボルも、所有者に権威や成功のイメージをまとわせます。私たちは、高価なものを身につけている人物を、社会的に地位が高く、能力のある人物だと自動的に判断してしまう傾向があります。

これらの象徴は、本物の権威を示す便利な手がかりである一方、権威を偽装するための小道具としても簡単に利用できてしまうという危険性をはらんでいます。したがって、私たちは権威者と思われる人物を前にした時、その象徴に惑わされることなく、2つの問いを自らに投げかける必要があります。

- 「この権威者は、本当にこの分野の専門家なのだろうか?」

- 「この専門家は、本当に信頼できるのだろうか?(何か私利私欲のために、その専門性を利用しようとしていないか?)」

この批判的な視点を持つことこそが、権威の原理の悪用から身を守るための最も有効な防御策となるのです。

⑥ 希少性

希少性の原理とは

希少性(Scarcity)の原理とは、機会や対象物の数が限られていたり、手に入れるための時間に制約があったりすると、その価値が実際以上に高く感じられ、より強く欲しくなるという心理的傾向のことです。私たちは、「失うことへの恐怖(損失回避)」を、何かを得ることの喜びよりも強く感じるようにできています。そのため、「今これを手に入れないと、二度とチャンスはないかもしれない」という状況に置かれると、冷静な判断力を失い、衝動的に行動してしまいがちです。

この原理の根底には、2つの心理的メカニズムが存在します。

- 思考のショートカット: 私たちは経験的に、「手に入りにくいもの=貴重で良いもの」と学習しています。高価な宝石や美術品、人気のチケットなどがその典型です。そのため、「希少である」という情報だけで、その対象物の質が高いのだろうと短絡的に判断してしまいます。

- 心理的リアクタンス: 後述しますが、これは「自由を制限されることへの反発」です。何かを手に入れる自由が脅かされると、私たちはその自由を回復しようとして、かえってその対象への欲求を強めます。

「期間限定」「数量限定」「最終案内」といった言葉に、心がざわついてしまうのは、まさにこの希少性の原理が私たちの心を強く揺さぶっている証拠です。

希少性をビジネスやマーケティングで活用する具体例

希少性の原理は、顧客の「今すぐ買わなければ」という緊急性を煽り、購買決定を促すための、最も強力で直接的なマーケティング手法の一つです。その演出方法は多岐にわたります。

| 活用例 | 具体的な手法 | 顧客の心理 |

|---|---|---|

| 数量限定 | 「在庫残りわずか!」「100個限定生産」といったアピール。 | 「これを逃したら、もう手に入らないかもしれない」という焦りが生まれる。 |

| 時間限定 | 「タイムセール:本日23:59まで」「今から30分以内のお申し込みで特別価格」といったアピール。 | じっくり検討する時間が奪われ、「今決断しなければ損をする」というプレッシャーを感じる。 |

| 会員限定・招待制 | 「会員様限定のシークレットセール」「招待された方のみが参加できる特別イベント」 | 選ばれた人しかアクセスできないという「特別な情報」への希少性が、その価値を高く見せる。 |

| オークション形式 | 複数の買い手が競い合うことで、商品の希少価値が吊り上がっていく。 | 他の誰かが欲しがっているという事実(社会的証明との組み合わせ)が、その商品への渇望をさらに強める。 |

これらの手法は、顧客に「考える時間」を与えず、感情的な判断(損失を避けたいという欲求)を優先させることを目的としています。冷静に考えればそれほど必要ではなかった商品でも、希少性のマジックにかかると、どうしても手に入れなければならない宝物のように見えてしまうのです。特に、新たに希少になったもの(それまではいつでも手に入ったのに、急に手に入りにくくなったもの)に対して、私たちの欲望は最も強くかき立てられます。

希少性が価値を生む心理(心理的リアクタンス)

希少性の原理を理解する上で欠かせない概念が、「心理的リアクタンス(Psychological Reactance)」です。これは、人間が自らの自由な選択や行動が外部から脅かされたり、失われたりした時に、その自由を回復しようとして強く反発するという心理的な反応を指します。

「〇〇してはいけない」と禁止されると、かえってその行為をやってみたくなる、というのが最も分かりやすい例です。「ロミオとジュリエット効果」のように、親から反対される恋愛ほど燃え上がるのも、恋愛の自由が脅かされたことに対する心理的リアクタンスが働いているためです。

希少性の文脈では、「限定品」や「入手困難」という状況は、私たちの「それを自由に手に入れる」という選択の自由を脅かします。 この脅威に対して、私たちは「何としてでも手に入れて、自由を回復してやる」という強い動機を抱き、その対象物への欲求を異常なまでに高めてしまうのです。

つまり、私たちが限定品を欲しがるのは、その商品自体の魅力もさることながら、「それを手に入れることができない」という不自由な状態に我慢がならないから、という側面が非常に大きいのです。私たちは商品を所有したいのではなく、「所有する自由」を取り戻したいのかもしれません。

この心理を理解すれば、希少性を謳うマーケティングに直面した際に、一歩立ち止まることができます。「今、自分が感じているこの強い欲求は、商品そのものへの魅力から来ているのか、それとも単に『手に入らないかもしれない』という状況への反発(心理的リアクタンス)から来ているのか?」と自問することで、衝動的な購買を防ぎ、より冷静で合理的な判断を下せるようになるでしょう。

第3版で追加された7つ目の原則「一体感(ユニティ)」

『影響力の武器』は初版の発行から長い年月を経て、研究の進展を反映させる形で改訂が重ねられてきました。そして2021年に発行された第3版(日本語版は2022年)で、チャルディーニ博士は従来の6つの原則に加え、7つ目の新たな原則として「一体感(Unity)」を提唱しました。

この「一体感」の原理は、これまでの原則とは少し毛色が異なり、より根源的で強力な影響力を持つものとして位置づけられています。一体感とは、「私たちは『同じもの』である」という感覚、すなわち「We-ness(我々意識)」を共有する相手に対して、特別な影響を受けるという心理です。

これは、「好意」の原理で述べた「類似性」よりもはるかに強力な概念です。「好意」が「私は あなたのような 人が好きだ」というレベルであるのに対し、「一体感」は「私は あなたと 同じグループの一員だ」という、自己のアイデンティティと相手を同一視するレベルの結びつきを指します。

この「私たち」という感覚は、主に2つのカテゴリーによって形成されます。

- 共にいること(Being Together): これは主に「家族」によって代表されます。血縁関係や共に過ごした時間の長さは、他には代えがたい強固な一体感を生み出します。私たちは、家族の頼みであれば、他の誰からの頼みよりもはるかに無条件で、そして大きな犠牲を払ってでも応じようとします。また、血縁だけでなく、出身地や人種、民族、宗教、応援する政党やスポーツチームなども、このカテゴリーに含まれます。これらは、個人のアイデンティティの核となる所属集団です。

- 共に行動すること(Acting Together): これは、他者と同期した行動や協調的な行動を取ることで生まれる一体感です。例えば、一緒に歌ったり、踊ったり、行進したり、あるいは困難な課題に共に立ち向かったりといった経験は、参加者間に強い連帯感と仲間意識をもたらします。軍隊の訓練や、企業のチームビルディング研修、音楽フェスでの合唱などは、この効果を狙ったものです。共に何かを創り上げたり、苦労を分かち合ったりした相手は、単なる「他人」ではなく、「仲間」という特別な存在になるのです。

一体感の原理がなぜこれほど強力なのかというと、それは「内集団(自分たちのグループ)」のメンバーに対する判断が、合理的な損得勘定ではなく、自己への利益と同じように扱われるからです。私たちは、「仲間」の成功を自分の成功のように喜び、「仲間」の頼みを自分のためであるかのように引き受けます。そこでは、批判的な思考は抑制され、説得や交渉はもはや不要になることさえあります。

この「一体感」は、マーケティングにおいても応用され始めています。例えば、企業が顧客を単なる買い手としてではなく、「ブランドを共に創り上げるファミリーの一員」として扱ったり、共通の価値観(例:環境保護)を掲げて顧客との共創プロジェクトを立ち上げたりするのは、一体感を醸成する試みと言えます。

以下に、「好意」と「一体感」の違いをまとめます。

| 原理 | ベースとなる感情・認識 | 影響力の源泉 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 好意 | 「あの人が好きだ」「自分と似ている」 | 相手へのポジティブな感情、外見的魅力、類似性、称賛、接触など | 趣味が同じで話が合う営業担当者からの提案を受け入れる。 |

| 一体感 | 「私たちは同じ仲間だ」「私たちはひとつだ」 | 共通のアイデンティティ、自己と相手の同一視、共有された経験など | 同じ故郷の出身だと分かった途端に、無条件で相手を信頼し、助けようとする。 |

一体感は、他者を「われわれ」の一部と見なさせることで、説得のプロセスそのものを飛び越えてしまうほどの、究極の影響力の武器と言えるかもしれません。

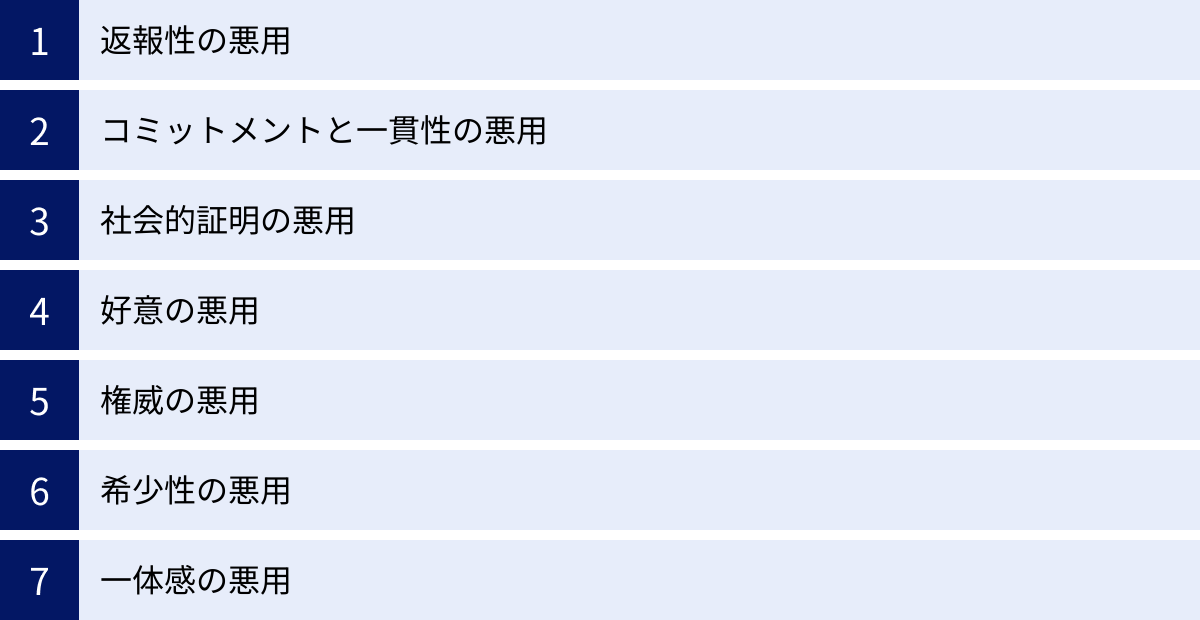

影響力の武器を悪用は厳禁!使用する際の注意点

これまで解説してきた7つの影響力の武器は、人間心理の根幹に働きかけるため、非常に強力です。だからこそ、その使用には細心の注意と高い倫理観が求められます。これらの原則を悪用すれば、人を騙し、不利益をもたらし、搾取するための「詐欺のテクニック」に成り下がってしまいます。

例えば、以下のような行為は明確な悪用と言えるでしょう。

- 返報性の悪用: 価値のないものを押し付け、不当な見返りを要求する。

- コミットメントと一貫性の悪用: 小さな承諾を盾に、相手が望まない高額な契約を強要する。

- 社会的証明の悪用: サクラや偽のレビュー(やらせ)で人気を偽装し、消費者を欺く。

- 好意の悪用: 友人関係を悪用して、ネットワークビジネス(マルチ商法)に勧誘する。

- 権威の悪用: 偽の肩書きや服装で専門家を装い、信頼させて詐欺を働く。

- 希少性の悪用: 「限定」と偽って消費者を煽り、不必要な購買を促す(実際には在庫が潤沢にある)。

- 一体感の悪用: 宗教や思想団体が「我々は家族だ」と訴えかけ、信者から多額の寄付を巻き上げる。

これらの悪用は、短期的には利益をもたらすかもしれません。しかし、人を欺くことで得た成功は、決して長続きしません。 嘘やごまかしは遅かれ早かれ露見し、結果として顧客からの信頼を完全に失い、ブランドイメージは地に落ち、ビジネスそのものの存続が危うくなります。築き上げてきた信用を失うという代償は、短期的な利益とは比べものにならないほど大きいのです。

したがって、影響力の武器を活用する際には、以下の心構えを絶対に忘れてはなりません。

- Win-Winの関係を目指すこと

影響力の武器は、自分だけが得をするために使うものではありません。相手にとっても自分にとっても有益な結果、すなわちWin-Winの関係を築くために用いるべきです。相手の課題を解決し、真の価値を提供することを第一に考えれば、おのずと倫理的な使い方になるはずです。 - 透明性と誠実さを保つこと

情報を隠したり、顧客を意図的に誤解させたりするような使い方は避けるべきです。自社の製品やサービスの長所も短所も誠実に伝え、透明性の高いコミュニケーションを心がけることが、長期的な信頼関係の基盤となります。 - 相手の利益を尊重すること

最終的な目的は、相手に無理やり「イエス」と言わせることではありません。相手が自らの意思で、納得して「イエス」と言える状況を作り出すことです。相手の利益を尊重し、もし自社の製品が相手のためにならないと判断したなら、潔く「売らない」という選択も必要です。

結論として、影響力の武器を学ぶ本当の目的は、人を操作するためではなく、円滑で建設的な人間関係を築くためのコミュニケーション能力を高めること、そして何よりも、他者からの不当な影響力を見抜き、自分自身を守るためのリテラシーを身につけることにあります。この力を善用するか悪用するかは、使い手である私たち一人ひとりの倫理観に委ねられているのです。

影響力の武器についてもっと深く学べる関連書籍

この記事を読んで『影響力の武器』の世界に興味を持った方、さらに深く学びたいと感じた方のために、チャルディーニ博士による関連書籍をいくつか紹介します。それぞれに特徴があり、目的に応じて読み分けることで、影響力の科学についての理解をより一層深めることができます。

| 書籍名 | 主な内容 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 影響力の武器 なぜ、人は動かされるのか(第三版) | 人を動かす7つの心理原則(返報性、一貫性、社会的証明、好意、権威、希少性、一体感)の理論的な解説。 | 社会心理学の古典的名著。豊富な研究事例や実験に基づき、各原則が機能するメカニズムを網羅的・体系的に学べる。 | まず影響力の全体像と根本原理をしっかりと理解したい人。ビジネスや人間関係の「なぜ?」を知りたい人。 |

| 影響力の武器 実践編―「イエス!」を引き出す50の秘訣 | 6つの原則(一体感は含まない)をベースに、日常やビジネスで即座に使える50の具体的な説得テクニックを紹介。 | 各テクニックが見開き2〜4ページで簡潔にまとめられており、読みやすい。理論よりも実践的なノウハウが中心。 | 理論は分かったので、すぐに使える具体的なテクニックや言い回しを知りたい人。営業や交渉の引き出しを増やしたい人。 |

| PRE-SUASION(プリ・スエージョン)―影響力と説得のための革命的瞬間 | 説得メッセージを伝える「前」の段階で、相手の注意を特定の概念に向けることで、メッセージを受け入れやすくする技術。 | 「影響力の武器」の続編にあたる最新理論。「何を言うか」だけでなく「いつ言うか」の重要性を説く、より高度で戦略的な内容。 | 『影響力の武器』を読了し、さらに説得の成功率を高めたいと考えているマーケター、リーダー、交渉担当者。 |

参照:誠信書房 公式サイト

まず最初に読むべきは、本記事の土台となった『影響力の武器 なぜ、人は動かされるのか』の最新版(第三版)です。これが全ての基本となります。本書で理論的な骨格を理解した上で、より具体的なテクニックを知りたければ『実践編』を、さらに高度な戦略を学びたければ『PRE-SUASION』へと進むのがおすすめです。

これらの書籍は、いずれも単なるノウハウ本ではありません。人間という存在の面白さ、そして時に危うさを、科学的な視点から解き明かしてくれる知的な探求の書でもあります。ビジネスパーソンはもちろん、すべての人にとって、人間関係や社会を見る目が変わる、価値ある一読となるでしょう。

まとめ:影響力の武器を正しく理解してビジネスや私生活で活用しよう

この記事では、世界的な名著『影響力の武器』で解説されている、人を動かすための強力な心理原則について、詳しく解説してきました。最後に、その内容を改めて振り返りましょう。

本書が解き明かした、私たちが無意識のうちに「イエス」と言ってしまう心理的トリガーは、以下の7つに集約されます。

- ① 返報性: 何かをもらうと、お返しをしたくなる。

- ② コミットメントと一貫性: 一度決めたことは、貫き通したくなる。

- ③ 社会的証明: みんなと同じ行動を取ると、安心する。

- ④ 好意: 好きな人や、自分と似ている人のお願いは、聞きたくなる。

- ⑤ 権威: 専門家や偉い人の言うことは、正しいと思ってしまう。

- ⑥ 希少性: 手に入りにくいものほど、欲しくなる。

- ⑦ 一体感(新原則): 「私たちは同じ仲間だ」と感じる相手を、特別扱いしたくなる。

これらの原則は、魔法や特殊なテクニックではありません。人間が社会生活を円滑に営むために進化の過程で身につけてきた、合理的で効率的な思考のショートカットです。問題は、このショートカットを意図的に悪用し、私たちを望まない方向へ誘導しようとする人々が存在する、という事実にあります。

だからこそ、影響力の武器を学ぶことは、現代社会を賢く生き抜くための必須の教養と言えます。

これらの原則を正しく理解することで、私たちは2つの大きなメリットを得ることができます。

一つは、「影響力を使う側」としてのメリットです。ビジネスの交渉、マーケティング、チームマネジメント、あるいはプライベートな人間関係において、これらの原則を倫理的に活用すれば、他者とのコミュニケーションを円滑にし、相互理解を深め、お互いにとって望ましい結果(Win-Win)を導き出すことができます。真の影響力とは、相手を操作することではなく、信頼に基づいて相手を動かす力に他なりません。

もう一つは、「影響力から身を守る側」としてのメリットです。悪質なセールスや詐欺、プロパガンダなどが、どの心理原則を利用して私たちを操ろうとしているのかを見抜くことができます。そのメカニズムが分かれば、私たちは感情的な反応に流されることなく、一度立ち止まって冷静に状況を分析し、不当な要求をはっきりと断ることができるようになります。これは、情報が氾濫する現代社会における、強力な「心の防具」となるでしょう。

ぜひ、この記事をきっかけとして、まずはご自身の日常生活や仕事の場面で、「今、どの影響力の武器が働いているだろう?」と観察することから始めてみてください。きっと、これまでとは違った視点で人間関係や社会の動きが見えてくるはずです。そして、その知見を、あなた自身の人生をより豊かに、そしてより良い社会を築くために役立てていただければ幸いです。