現代のビジネス環境において、企業が単に利益を追求するだけでなく、社会の一員としての責任を果たすことの重要性が高まっています。その中心的な概念が「CSR(Corporate Social Responsibility)」、すなわち「企業の社会的責任」です。

本記事では、CSRの基本的な意味や定義から、SDGsやESGといった関連用語との違い、企業がCSRに取り組む具体的なメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、国際的な指針や活動の始め方、活用できる補助金制度についても触れ、CSRへの理解を深め、実践へつなげるための一助となる情報を提供します。

目次

CSR(企業の社会的責任)とは?

CSR、すなわち「企業の社会的責任」は、現代企業にとって無視できない重要な経営課題です。この概念は、単なる慈善活動や法令遵守にとどまらず、企業がその事業活動を通じて社会や環境に与える影響に責任を持ち、ステークホルダーとの良好な関係を築きながら持続可能な社会の実現に貢献していくという、広範かつ積極的な取り組みを指します。

CSRの意味と定義

CSRは、英語の「Corporate Social Responsibility」の頭文字を取った略語で、日本語では「企業の社会的責任」と訳されます。この「社会的責任」が誰に対して、どのような内容を指すのかを理解することが、CSRの本質を掴む鍵となります。

企業活動は、その規模の大小にかかわらず、社会の様々な主体と関わりながら成り立っています。これらの関わりを持つ利害関係者のことを「ステークホルダー」と呼びます。具体的には、以下のような主体が含まれます。

- 従業員:雇用機会の提供、公正な待遇、安全で健康的な労働環境の整備

- 顧客・消費者:安全で高品質な製品・サービスの提供、誠実な情報開示

- 取引先:公正・公平な取引、サプライチェーン全体での人権・環境への配慮

- 株主・投資家:経営の透明性確保、適切な情報開示、持続的な企業価値の向上

- 地域社会:地域経済への貢献、環境保全、文化・社会活動への協力

- 政府・行政:法令遵守、納税、政策への協力

- 地球環境:環境負荷の低減、資源の有効活用、生物多様性の保全

CSRとは、これらの多様なステークホルダーからの期待や要請に応え、事業プロセス全体において倫理的かつ誠実に行動する責任を意味します。つまり、利益を上げること(経済的責任)は企業の存続に不可欠な基盤ですが、それと同時に、法律を守り(法的責任)、倫理的に行動し(倫理的責任)、さらに自主的に社会貢献を行う(社会貢献的責任)という、多層的な責任を果たすことが求められるのです。

経済産業省では、CSRを「企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について責任をとる企業行動であり、企業を取り巻く様々なステークホルダーからの信頼を得るための企業のあり方」と捉えています。これは、CSRが単なるコストや義務ではなく、企業の持続的成長と信頼獲得のための戦略的な投資であるという側面を強調しています。(参照:経済産業省「サステナブル経営/CSR」)

CSRが注目される背景

近年、なぜこれほどまでにCSRが重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、社会や市場環境の大きな変化が複雑に絡み合っています。

企業の不祥事による信頼失墜

2000年代以降、国内外で企業の不祥事が相次いで発覚しました。製品データの改ざん、粉飾決算、劣悪な労働環境、環境汚染など、その内容は多岐にわたります。これらの事件は、企業のブランドイメージを著しく損ない、顧客離れや株価の暴落を引き起こし、時には企業の存続そのものを脅かす事態にまで発展しました。

こうした経験を通じて、社会は「企業が法律さえ守っていれば良い」という考え方から、「企業は法律を超えた高い倫理観を持って行動すべきだ」という考え方へとシフトしました。コンプライアンス(法令遵守)は最低限の義務であり、その上で社会からの「信頼」をいかにして獲得・維持するかが、企業の持続可能性を左右するという認識が広まったのです。CSRは、この信頼を構築するための具体的なフレームワークとして注目されるようになりました。

環境問題への意識の高まり

気候変動、資源の枯渇、生物多様性の喪失といった地球規模の環境問題は、人類共通の喫緊の課題となっています。特に、企業の生産活動は、温室効果ガスの排出や大量の資源消費を通じて、環境に大きな影響を与えています。

国際社会では、パリ協定による脱炭素社会への移行や、プラスチックごみ問題への対策など、環境規制が年々強化されています。こうした流れの中で、企業は自社の事業活動が環境に与える負の影響を最小限に抑える責任を負うようになりました。環境負荷の低減は、単なる社会的要請への対応だけでなく、新たな環境規制による事業リスクを回避し、省エネや資源効率の向上によるコスト削減、さらには環境配慮型製品・サービスという新たなビジネスチャンスの創出にも繋がるため、経営戦略上も極めて重要になっています。

投資家や消費者の価値観の変化

企業の評価軸も大きく変化しています。従来、投資家は主に売上や利益といった「財務情報」を基に投資判断を行ってきました。しかし近年では、企業の環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への取り組みを評価し、投資判断に組み込む「ESG投資」が世界の金融市場で主流となりつつあります。年金基金などの長期的な視点を持つ機関投資家を中心に、企業の非財務情報であるCSR活動が、将来のリスク耐性や持続的な成長力を測る重要な指標として認識されるようになったのです。

消費者側にも変化が見られます。製品やサービスの価格や品質だけでなく、その製品が「どこで」「誰が」「どのように」作ったのかという背景を重視する「エシカル消費(倫理的消費)」の考え方が浸透し始めています。環境に配慮した製品や、公正な労働環境で生産された製品を積極的に選ぶ消費者が増えており、企業のCSRへの姿勢が購買行動に直接影響を与える時代になっています。

グローバル化の進展

企業のサプライチェーンは世界中に広がり、原材料の調達から製造、販売に至るまで、国境を越えた複雑なネットワークが形成されています。このグローバル化は、効率性やコスト削減といったメリットをもたらす一方で、新たなリスクも生み出しました。

例えば、海外の委託工場で児童労働や強制労働、劣悪な労働環境といった人権問題が発生した場合、たとえ直接的な雇用関係がなくても、その工場に生産を委託している企業が国際社会から厳しい批判を浴びるケースが増えています。自社だけでなく、サプライチェーン全体にわたって人権や環境に配慮し、責任ある調達を行うことが、グローバル企業に求められるCSRの重要な要素となっています。

これらの背景から、CSRはもはや一部の大企業だけの取り組みではなく、あらゆる企業にとって、リスクを管理し、新たな機会を創出し、持続的に成長していくための必須の経営アジェンダとなっているのです。

CSRと関連用語との違い

CSRについて語る際、SDGs、サステナビリティ、CSV、ESGといった類似の概念が頻繁に登場します。これらの用語は互いに密接に関連していますが、それぞれ異なる意味合いや視点を持っています。その違いを正確に理解することは、自社の取り組みを正しく位置づけ、効果的に推進するために不可欠です。

以下の表は、各用語の主な違いをまとめたものです。

| 用語 | 主体 | 目的・焦点 | 事業との関連性 |

|---|---|---|---|

| CSR | 企業 | 企業の社会的「責任」を果たすための自主的な活動 | 事業活動全体に関わる広範な概念 |

| SDGs | 国連・国際社会 | 2030年までの持続可能な開発「目標」 | 企業はCSR活動を通じてSDGs達成に貢献する |

| サステナビリティ | 社会全体 | 環境・社会・経済の「持続可能性」という広範な概念 | 企業経営において目指すべき大きな方向性 |

| CSV | 企業 | 社会価値と経済価値の「両立」を目指す経営戦略 | 事業活動そのものを通じて価値を創造する |

| ESG | 投資家 | 企業を評価するための「視点・評価軸」(環境・社会・ガバナンス) | 企業のCSR活動がESG評価の対象となる |

| ボランティア | 個人・団体 | 自発的な社会貢献活動 | CSR活動の一環として含まれることがある |

SDGsとの違い

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに達成を目指す国際社会共通の目標です。「貧困をなくそう」「気候変動に具体的な対策を」といった17のゴールと、それを具体化した169のターゲットで構成されており、発展途上国だけでなく先進国も含むすべての国が取り組むべき普遍的な目標とされています。

SDGsとCSRの最も大きな違いは、その「視点と主体」にあります。

- SDGs:国連や国際社会が主体となり、世界が目指すべき「ゴール(目標)」を示したもの。

- CSR:企業が主体となり、そのゴール達成に向けて行う「アクション(自主的な取り組み)」を指す概念。

つまり、企業が自社の事業活動と関連付けてCSR活動を行うことが、結果としてSDGsの達成に貢献するという関係性です。例えば、ある企業がCSR活動として「再生可能エネルギーの導入」を進めれば、それはSDGsのゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」やゴール13「気候変動に具体的な対策を」の達成に繋がります。SDGsは、企業がCSR活動のテーマを設定する際の、世界共通の羅針盤やフレームワークとして機能すると言えるでしょう。

サステナビリティとの違い

サステナビリティ(Sustainability)は「持続可能性」と訳され、もともとは環境分野で使われ始めた言葉です。現在では、「環境」「社会」「経済」の3つの側面において、将来の世代のニーズを損なうことなく、現代の世代のニーズを満たす社会を目指すという、非常に広範な概念として捉えられています。

サステナビリティとCSRの違いは、その「スコープ(範囲)」にあります。

- サステナビリティ:地球全体や人類社会といったマクロな視点での「あるべき姿」や「理想の状態」を指す包括的な概念。

- CSR:その大きな理想を実現するために、企業というミクロな主体が「具体的に何をすべきか」という行動や責任に焦点を当てた概念。

言い換えれば、サステナビリティが企業経営における「究極の目的」や「北極星」だとすれば、CSRはその目的に向かうための「羅針盤」や「具体的な航海術」にあたります。企業が「サステナビリティ経営」を掲げる場合、それはCSRの考え方を経営の中核に据え、事業活動を通じて環境・社会・経済の持続可能性に貢献していくことを意味します。

CSVとの違い

CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が2011年に提唱した経営戦略の概念です。CSVの核心は、「社会課題の解決」と「企業の経済的利益(競争力向上)」を同時に実現することにあります。

CSVとCSRの主な違いは、「事業との一体性」と「利益創出への考え方」です。

- CSR:企業の「責任」として、利益とは直接結びつかない社会貢献活動(寄付やボランティアなど)も含む、より幅広い概念。本業の傍らで行う活動と捉えられることもある。

- CSV:社会課題の解決を事業の機会と捉え、本業そのものを通じて社会価値と経済価値を両立させることを目指す。コストではなく、イノベーションや成長の源泉と考える。

例えば、食品会社が途上国の貧しい農家を支援する場合、CSRの文脈では「寄付」という形が考えられます。一方、CSVの文脈では、「農家に高品質な作物の栽培技術を指導し、適正な価格で買い取り、それを原料とした高付加価値商品を開発・販売する」といったアプローチが考えられます。この場合、農家の収入向上(社会価値)と、企業の安定した原料確保およびブランド価値向上(経済価値)が同時に達成されます。CSVは、CSRの考え方をさらに発展させ、より戦略的に経営と統合したものと理解できます。

ESGとの違い

ESGは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の3つの頭文字を組み合わせた言葉です。主に投資家が企業の持続可能性や将来性を評価する際に用いる「非財務情報の評価軸」を指します。

ESGとCSRの決定的な違いは、その「立場」です。

- CSR:企業側の視点に立ち、社会に対して責任を果たすための「行動」や「取り組み」そのもの。

- ESG:投資家側の視点に立ち、企業のCSR活動などを評価するための「基準」や「フレームワーク」。

企業が環境負荷の低減や人権配慮といったCSR活動を推進し、その内容を情報開示すると、投資家はその情報を基に「この企業はE(環境)の取り組みが進んでいる」「S(社会)の面にリスクがある」といったESG評価を行います。そして、その評価を投資判断に活かすのです。つまり、企業はCSR活動を通じて自らのESG評価を高め、投資家からの資金調達を有利に進めたり、企業価値を向上させたりすることができます。 このように、CSRとESGは表裏一体の関係にあると言えます。

ボランティアとの違い

ボランティアは、個人や団体が金銭的な見返りを求めず、自発的な意志に基づいて行う社会貢献活動を指します。地域清掃や災害支援、施設での手伝いなど、その活動は多岐にわたります。

ボランティアとCSRの違いは、その「主体と継続性」にあります。

- ボランティア:個人の「自発性」が基本であり、活動は単発的・一時的なものも多い。

- CSR:企業の「責任」として、事業活動と関連付けながら組織的・継続的に行うもの。

企業の従業員が就業時間内や会社の制度としてボランティア活動に参加する場合、それは企業のCSR活動の一環と見なされます。しかし、CSRはそれだけにとどまりません。労働環境の改善、安全な製品の提供、コンプライアンスの徹底など、事業の根幹に関わる責任を果たすことも含まれます。ボランティアはCSRを構成する要素の一つではありますが、CSRはボランティアよりもはるかに広範で、経営と一体化した概念なのです。

CSRの国際的な指針「ISO26000」が定める7つの原則

CSR活動を推進する上で、世界共通の拠り所となるのが、2010年に国際標準化機構(ISO)が発行した「ISO26000」です。これは、組織の社会的責任に関する「手引(ガイダンス規格)」であり、第三者が認証を与えるための「要求事項(認証規格)」ではない点が特徴です。つまり、「これをしなければならない」という強制力はなく、あらゆる組織(企業だけでなく、政府、NPO、学校なども含む)が社会的責任を自主的に果たしていくための道しるべとして作成されました。

ISO26000では、社会的責任を実践する上で基礎となる「7つの原則」を定めています。これらの原則は、企業がCSRに取り組む際の基本的な心構えや行動規範として非常に重要です。

① 説明責任 (Accountability)

説明責任とは、自らの決定や活動が社会、経済、環境に与える影響について、ステークホルダーに対して十分に説明する責任のことです。企業は、自社の活動によって生じた良い影響だけでなく、悪い影響についても隠すことなく、誠実に報告し、その影響に対する責任を負う必要があります。

例えば、工場から排出される化学物質の量や、製品のリサイクル率、従業員の労働時間といったデータを正確に把握し、CSR報告書やウェブサイトなどで分かりやすく公開することが求められます。万が一、環境汚染や製品事故などの問題が発生した際には、速やかに事実を公表し、原因究明と再発防止策をステークホルダーに説明することが、この原則の実践となります。

② 透明性 (Transparency)

透明性とは、社会や環境に影響を与える自社の決定や活動について、明確、正確、かつ合理的な範囲で開示することを意味します。これは説明責任と密接に関連しますが、より「情報開示の姿勢」に焦点を当てた原則です。

企業がどのような方針で経営され、誰がどのような権限で意思決定を行っているのか、また、その活動がどのような影響を及ぼす可能性があるのかを、ステークホルダーが容易に理解できるようにすることが重要です。特に、利害関係の対立が起こりうる事柄や、公衆の健康や安全、環境に関わる重要な情報については、積極的に開示する姿勢が求められます。曖昧な表現や意図的な情報の隠蔽は、透明性の原則に反し、企業の信頼を著しく損なう原因となります。

③ 倫理的な行動 (Ethical behaviour)

倫理的な行動とは、法律を守るだけでなく、公正さ、誠実さ、正直さといった社会的に受け入れられている倫理規範に基づいて行動することを指します。法律で明確に禁止されていない行為であっても、社会通念上「正しくない」と判断されるような行為は慎むべきである、という考え方です。

具体的には、贈収賄や汚職の防止、不正なカルテルや談合の禁止、消費者を誤解させるような誇大広告の自粛、他社の知的財産権の尊重などが挙げられます。企業内に倫理綱領や行動規範を定め、全従業員に周知徹底するとともに、倫理的な問題について相談・通報できる窓口を設置することも、この原則を実践する上で有効な手段です。

④ ステークホルダーの利害の尊重 (Respect for stakeholder interests)

ステークホルダーの利害の尊重とは、自社の活動に関わる様々なステークホルダー(従業員、顧客、取引先、地域社会など)の多様な要求や関心事に配慮し、それらを意思決定プロセスに反映させることを意味します。

企業は、株主の利益(株価の上昇や配当)を最大化することだけを追求するのではなく、従業員の働きがい、顧客の満足度、取引先の繁栄、地域社会の発展といった、他のステークホルダーの正当な利害も尊重しなければなりません。そのためには、アンケート調査、ヒアリング、対話集会(ダイアログ)などを通じて、ステークホルダーの声に真摯に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを築く努力が不可欠です。

⑤ 法の支配の尊重 (Respect for the rule of law)

法の支配の尊重とは、事業活動を行うすべての国や地域において、適用されるすべての法令や規制を遵守することが絶対的な義務であると認識し、行動することです。これはCSRの最も基本的な前提条件と言えます。

単に法律の条文を形式的に守るだけでなく、その法律が作られた背景や目的(法の精神)を理解し、尊重する姿勢が重要です。また、自社の役員や従業員が法を遵守していることを定期的に確認し、法改正などの情報を常に把握して迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。万が一、法令違反が発覚した場合には、速やかに是正措置を講じることが求められます。

⑥ 国際行動規範の尊重 (Respect for international norms of behaviour)

国際行動規範の尊重とは、法律が未整備であったり、国内法が国際的な規範よりも緩やかであったりする状況においても、人権、環境、労働などに関する国際的に認められた規範や基準を尊重して行動することを指します。

特に、グローバルに事業を展開する企業にとって重要な原則です。例えば、ある国では児童労働が法律で明確に禁止されていなかったとしても、国際労働機関(ILO)条約などの国際規範に基づき、サプライヤーに対して児童労働をさせないよう働きかけるといった行動が求められます。これは、企業の活動が国境を越えて影響を及ぼす現代において、普遍的な価値観に基づいて行動する責任があることを示しています。

⑦ 人権の尊重 (Respect for human rights)

人権の尊重とは、すべての人々の人権が普遍的で、不可分であり、重要であることを認識し、自社の事業活動やサプライチェーン全体を通じて、人権侵害に加担しない、また、人権侵害を引き起こさないように配লাইনে配慮する責任のことです。これは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」にも基づく、CSRの中核的な要素です。

強制労働、ハラスメント、差別、不当な低賃金労働などをなくし、従業員の結社の自由や団体交渉権を保障することが含まれます。また、自社内だけでなく、原材料を供給する取引先など、サプライチェーンの上流においても人権侵害がないかを確認する「人権デュー・ディリジェンス」の実施が、近年ますます重要視されています。

これらの7つの原則は、企業がCSRを経営に統合し、持続可能な社会の実現に貢献していくための羅針盤となるものです。

企業がCSR活動に取り組むメリット

CSR活動は、単なるコストや社会貢献活動にとどまらず、企業経営に様々なプラスの効果をもたらす戦略的な投資です。長期的かつ多角的な視点で見ると、CSRへの取り組みは企業の競争力を高め、持続的な成長を支える強固な基盤となります。

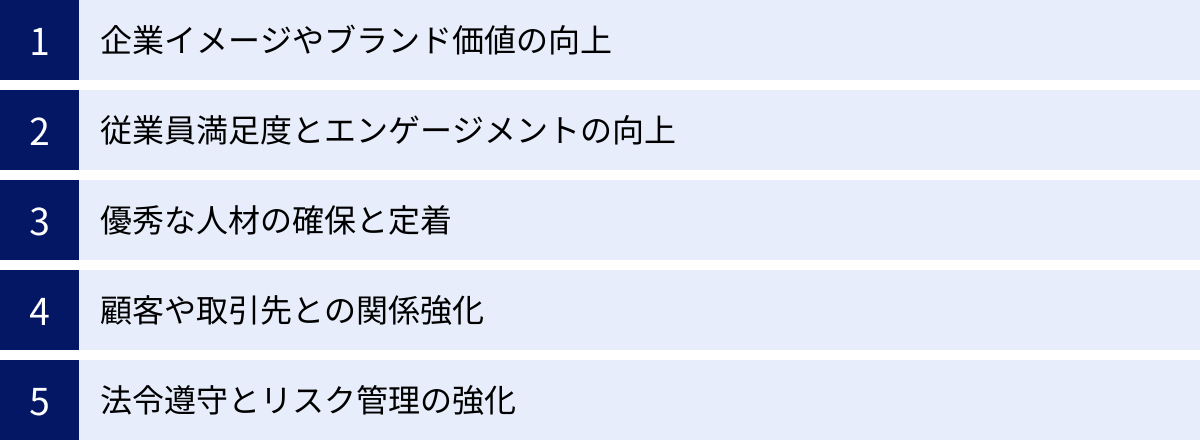

企業イメージやブランド価値の向上

CSR活動に積極的に取り組むことは、社会や環境問題に対して責任感のある誠実な企業であるというポジティブなメッセージを社会に発信することに繋がります。

- 信頼性の獲得:環境保護活動や公正な労働慣行などを通じて、顧客、取引先、地域社会からの信頼が深まります。製品やサービスが同質化する中で、「信頼できる企業から買いたい」という消費者の心理は、購買決定における重要な要素となります。この信頼は、一朝一夕には築けない無形の資産であり、企業のブランド価値の根幹をなします。

- レピュテーション・リスクの低減:日頃から誠実なCSR活動を行っている企業は、万が一不祥事や事故が発生した際にも、社会からの非難が和らぐ傾向があります。これは「レピュテーション(評判)の貯金」とも言え、危機管理の観点からも非常に重要です。

- メディア露出の増加:ユニークで社会性の高いCSR活動は、ニュースや記事としてメディアに取り上げられる機会が増えます。これにより、広告費をかけずに企業の知名度や好感度を高めることができます。

従業員満足度とエンゲージメントの向上

CSRは社外へのアピールだけでなく、社内にも大きな影響を与えます。従業員は、自社が単に利益を追求するだけでなく、社会をより良くするために貢献していると感じることで、企業への誇りや愛着を深めます。

- モチベーションの向上:自分の仕事が社会的な価値に繋がっているという実感は、従業員の働く意欲、すなわちモチベーションを高めます。特に、企業の理念とCSR活動が一致している場合、その効果は絶大です。

- エンゲージメントの強化:エンゲージメントとは、従業員が企業の目指す方向性を理解し、自発的に貢献しようとする意欲のことです。CSR活動に従業員が参加する機会(例:ボランティア休暇制度、社内公募の社会貢献プロジェクト)を設けることで、従業員は会社との一体感を強め、エンゲージメントが向上します。高いエンゲージメントは、生産性の向上や離職率の低下に直結します。

- 組織文化の醸成:CSRを推進するプロセスでは、部署の垣根を越えた協力が必要になることが多く、社内のコミュニケーションが活性化します。これにより、風通しの良い、倫理観の高い組織文化が育まれていきます。

優秀な人材の確保と定着

労働人口が減少する中で、優秀な人材の獲得競争は激化しています。特に、ミレニアル世代(1980年代~1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代半ば以降生まれ)は、就職先を選ぶ際に、企業の社会貢献意識や倫理観を非常に重視する傾向があります。

- 採用競争力の強化:企業のウェブサイトや採用パンフレットで魅力的なCSR活動を発信することは、これらの価値観を持つ優秀な若手人材に対する強力なアピールとなります。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「この会社で働くことに意義を感じられるか」という点が、入社の決め手になるケースが増えています。

- 離職率の低下(リテンション):前述の従業員満足度やエンゲージメントの向上は、人材の定着に直接的に貢献します。働きがいがあり、誇りを持てる会社から、従業員は離れたいとは思いません。採用コストや新人教育コストの削減にも繋がるため、経営上のメリットは大きいと言えます。

顧客や取引先との関係強化

CSRは、企業を取り巻くステークホルダーとの関係性をより強固なものにします。

- 顧客ロイヤルティの向上:企業の理念やCSR活動に共感する顧客は、単なる消費者から「ファン」へと変化し、継続的に製品やサービスを購入してくれるロイヤルカスタマーになる可能性が高まります。価格競争に巻き込まれにくい、安定した収益基盤を築くことができます。

- サプライチェーンの強化:近年、自社だけでなくサプライチェーン全体でCSRを推進することが求められています。取引先を選定する際に、人権や環境への配慮を基準に加えることで、同じ価値観を持つパートナーとの連携が深まります。これにより、サプライチェーン全体のリスクが低減し、より安定的で強靭な協力関係を構築できます。BtoBビジネスにおいても、取引先のCSRへの取り組みが、契約を左右する重要な要素となりつつあります。

法令遵守とリスク管理の強化

CSR活動は、コンプライアンス(法令遵守)やコーポレート・ガバナンス(企業統治)の体制を整備・強化するプロセスそのものでもあります。これは、企業の経営基盤を安定させ、様々なリスクから会社を守ることに繋がります。

- 経営リスクの未然防止:環境規制、労働法、人権に関する法規制は、世界的に年々厳格化しています。CSRの一環としてこれらの動向を常に監視し、先回りして対応策を講じることで、将来の法令違反リスクや、それに伴う罰金、事業停止といった深刻な事態を回避できます。

- プロアクティブなリスクマネジメント:CSRの視点を持つことで、まだ法制化されていないような社会の期待や価値観の変化を早期に察知できます。社会が「問題」だと認識する前に自ら課題を発見し、対策を講じる「攻めのリスク管理」が可能になり、変化への対応力が高まります。

これらのメリットは相互に関連し合っており、CSRへの取り組みが企業全体に好循環を生み出し、最終的には長期的な企業価値の向上に貢献するのです。

企業がCSR活動に取り組むデメリット

CSR活動は多くのメリットをもたらす一方で、企業が取り組む上での課題やデメリットも存在します。これらの現実的な側面を理解し、対策を講じながら進めることが、CSRを形骸化させずに継続させるための鍵となります。

コストの発生

CSR活動を本格的に推進するためには、様々な場面で直接的・間接的なコストが発生します。これは、特に経営資源に限りがある中小企業にとって、大きな障壁となる可能性があります。

- 直接的な費用

- 設備投資:省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入、排水処理施設の設置など、環境負荷を低減するための設備投資には多額の初期費用がかかります。

- 活動費用:地域社会への寄付、NPO法人への支援、植林活動や清掃活動といったイベントの運営費、社員のボランティア活動を支援するための費用などが発生します。

- 人件費:CSRを専門に担当する部署や担当者を設置した場合、その人件費が必要になります。また、全社的に研修を実施する場合の費用や、従業員が通常の業務時間を割いてCSR活動に参加する際の時間的コストも考慮しなければなりません。

- 外部委託費:CSRコンサルタントへの相談費用や、CSR報告書の作成を外部に委託する場合の費用も発生します。

- 短期的な利益への影響

これらのコストは、短期的には企業の利益を圧迫する要因となり得ます。特に、CSR活動の成果が売上や利益として現れるまでには時間がかかるため、株主や経営陣から「なぜ利益を削ってまでやるのか」という疑問や反対の声が上がる可能性も否定できません。重要なのは、これらのコストを単なる「費用」として切り捨てるのではなく、企業の持続的成長やブランド価値向上、リスク低減に繋がる「未来への投資」として位置づけ、その意義を社内外に粘り強く説明していくことです。

専門知識を持つ人材の不足

CSRは、環境、人権、労働、法律、ガバナンス、広報など、非常に多岐にわたる専門分野を横断する活動です。そのため、効果的に推進するには、幅広い知識とスキルを持った人材が必要不可欠です。

- 専門性の高さ:例えば、サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスを実施するには国際的な人権規範や現地の労働法に関する知識が、CO2排出量を算定・報告するには環境科学や関連するガイドラインの知識が求められます。これらの専門知識をすべて社内でまかなうことは、多くの企業にとって容易ではありません。

- 企画・推進能力の課題:仮に専門知識を持つ人材がいたとしても、全社を巻き込み、多様なステークホルダーと対話しながらプロジェクトを推進していくリーダーシップやコミュニケーション能力も必要です。担当者が孤立してしまい、活動が形骸化してしまうケースも少なくありません。

- 人材育成の難しさ:社内に適切な人材がいない場合、外部から採用するか、社内で育成する必要があります。しかし、中途採用市場でCSRの専門家を見つけるのは簡単ではなく、社内での育成にも時間とコストがかかります。

これらのデメリットに対しては、最初から完璧を目指さず、自社の規模や体力に合わせてできることから始める「スモールスタート」のアプローチが有効です。例えば、まずは身近な地域での清掃活動や、省エネの徹底といった取り組みから始め、成功体験を積み重ねながら徐々に活動の範囲を広げ、社内にノウハウを蓄積していくことが現実的な進め方と言えるでしょう。また、業界団体や地域の商工会議所などが主催するセミナーに参加して情報収集を行ったり、同じ課題を持つ他社と連携したりすることも、課題解決の一助となります。

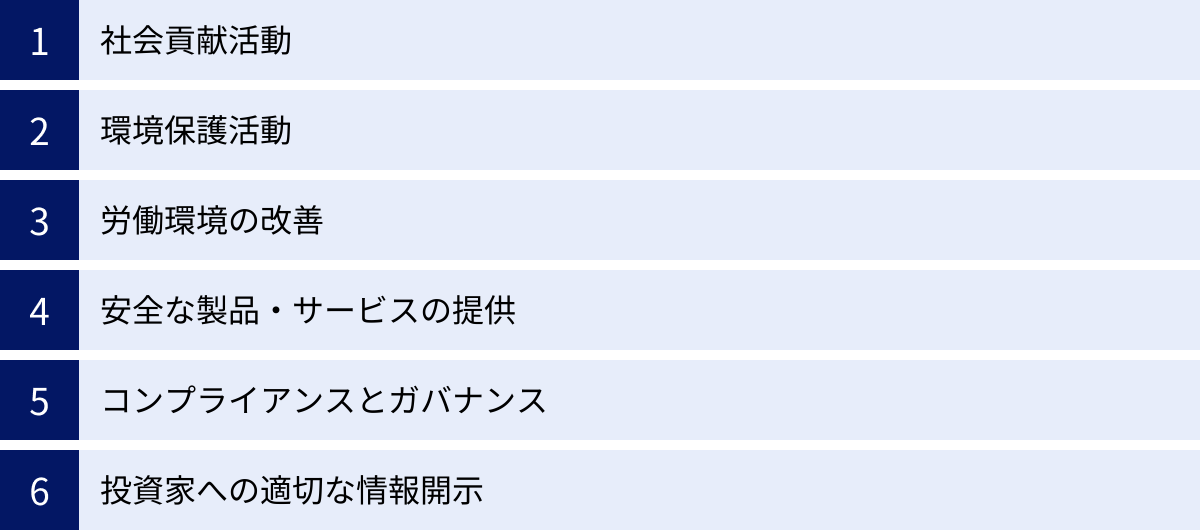

CSR活動の種類と具体例

CSR活動は多岐にわたりますが、一般的にアメリカの経営学者A.B.キャロルが提唱した「CSRピラミッド」の考え方が参考にされます。これは、企業の社会的責任を4つの階層で捉えるモデルです。

- 経済的責任(土台):利益を上げ、事業を継続させる責任。

- 法的責任:法律や規制を遵守する責任。

- 倫理的責任:法律では定められていなくても、社会の倫理や規範に従って行動する責任。

- 社会貢献的責任(フィランソロピー):良き企業市民として、自主的に社会へ貢献する責任。

これらの考え方を基に、現代のCSR活動をより具体的に分類すると、主に以下のような種類に分けられます。ここでは、特定の企業名を挙げず、一般的な活動例を紹介します。

社会貢献活動

これは、企業の利益や資源を社会に還元する、最も分かりやすい形のCSR活動です。フィランソロピー(博愛主義)活動とも呼ばれます。

- 寄付・協賛:災害被災地への義援金、NPO/NGOへの資金提供、地域の祭りやスポーツチームへの協賛、文化・芸術活動の支援など。

- ボランティア活動の推進:従業員がボランティア活動に参加しやすくするための休暇制度(ボランティア休暇)の導入や、会社全体での地域清掃、植林活動の実施。

- 教育・学術支援:大学や研究機関への奨学金提供や共同研究の実施、小中学校への出張授業や工場見学の受け入れ。

- 施設の提供:企業の会議室やグラウンドなどを、地域のイベントや活動のために開放する。

環境保護活動

事業活動が地球環境に与える負荷を認識し、その影響を低減するための取り組みです。

- 気候変動対策:事業所での省エネルギー活動の徹底、再生可能エネルギー(太陽光発電など)の導入によるCO2排出量の削減。

- 資源循環の促進:製品の製造過程で発生する廃棄物の削減(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の3Rを徹底。製品の長寿命化設計やリサイクルしやすい素材の採用。

- 生物多様性の保全:工場の緑化推進、水源地の森林保全活動(植林など)への参加、事業活動が生態系に与える影響の調査と対策。

- 環境配慮型製品・サービスの開発:環境負荷の少ない原材料を使用した製品や、使用時のエネルギー消費が少ない製品の開発・提供。

労働環境の改善

従業員が心身ともに健康で、やりがいを持って、安心して長く働き続けられる環境を整えることは、CSRの重要な要素です。

- 働き方改革の推進:長時間労働の是正、テレワークやフレックスタイム、時短勤務といった多様で柔軟な働き方の導入。

- ダイバーシティ&インクルージョン:性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、多様な人材が活躍できる機会の提供と、互いを尊重する職場環境の醸成。

- 健康と安全の確保:労働安全衛生マネジメントシステムの導入、定期的な安全パトロールの実施、メンタルヘルスケア支援(相談窓口の設置など)。

- 公正な人事制度:透明性が高く、納得感のある評価・処遇制度の構築。従業員の能力開発を支援する研修制度の充実。

安全な製品・サービスの提供

顧客・消費者に対して、安全で信頼性の高い製品やサービスを提供することは、企業の最も基本的な責任の一つです。

- 品質管理体制の強化:国際的な品質マネジメント規格(ISO9001など)の認証取得、製造工程における厳格な品質チェック体制の構築。

- トレーサビリティの確保:製品の原材料が「いつ、どこで、誰によって」作られたのかを追跡できる仕組みを構築し、問題発生時に迅速な原因究明を可能にする。

- ユニバーサルデザイン:年齢や能力にかかわらず、誰もが使いやすい製品・サービスのデザインを追求する。

- 誠実な顧客対応:製品に関する正確で分かりやすい情報提供、顧客からの問い合わせやクレームに迅速かつ誠実に対応するコールセンターや相談窓口の設置。

コンプライアンスとガバナンス

法令や社会規範を遵守し、公正で透明性の高い経営を行うための体制構築です。これは全てのCSR活動の土台となります。

- コンプライアンス体制の整備:全従業員を対象としたコンプライアンス研修の定期的な実施、行動規範の策定と周知。

- 内部通報制度の設置:不正行為やハラスメントなどを、従業員が安心して相談・通報できる窓口を社内や社外に設置する。

- コーポレート・ガバナンスの強化:取締役会に社外取締役を迎え、経営の監督機能を強化する。リスク管理委員会の設置。

- 情報セキュリティの確保:顧客情報や個人情報の漏洩を防ぐためのセキュリティ対策の強化と、従業員教育の徹底。

投資家への適切な情報開示

株主や投資家といった資金提供者に対して、経営の状況を誠実に報告する責任です。

- 非財務情報の開示:財務情報だけでなく、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)に関する取り組みや成果をまとめた「CSR報告書」や「統合報告書」を作成・公開する。

- IR活動の充実:決算説明会やウェブサイトを通じて、投資家との対話を積極的に行い、経営方針や戦略について丁寧に説明する。

これらの活動は独立しているわけではなく、互いに深く関連しています。自社の事業内容や企業理念、ステークホルダーからの期待などを踏まえ、これらの活動の中から優先順位をつけて取り組んでいくことが重要です。

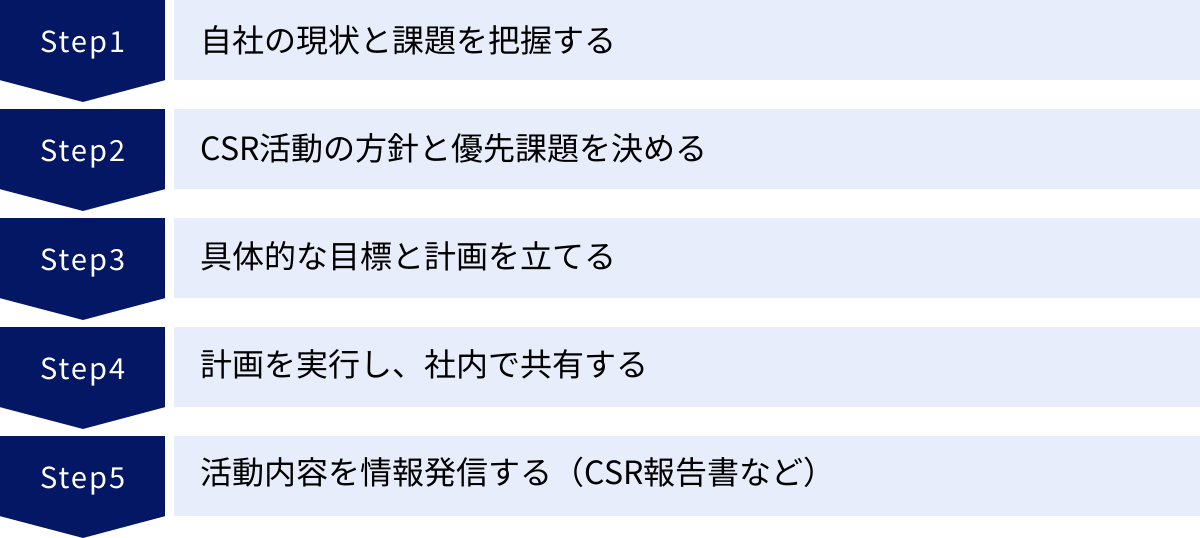

CSR活動の始め方【5ステップ】

CSR活動をいざ始めようと思っても、「何から手をつければ良いか分からない」という企業は少なくありません。CSRを単なる思いつきの活動で終わらせず、経営に統合された持続的な取り組みにするためには、計画的なステップを踏むことが重要です。ここでは、CSR活動を始めるための基本的な5つのステップを紹介します。

① 自社の現状と課題を把握する

最初のステップは、自社が社会や環境とどのように関わっているかを客観的に把握することです。足元を見つめ直さなければ、どこへ向かうべきかを決めることはできません。

- 事業活動の洗い出し:原材料の調達から製造、販売、廃棄に至るまで、自社の事業プロセス(バリューチェーン)全体を俯瞰し、各段階でどのような社会・環境への影響(プラス面とマイナス面)があるかをリストアップします。

- プラスの影響の例:雇用創出、納税、地域経済の活性化など。

- マイナスの影響の例:CO2排出、水質汚染、廃棄物の発生、長時間労働など。

- ステークホルダーの特定と意見聴取:自社にとって重要なステークホルダー(従業員、顧客、取引先、地域住民など)は誰かを明確にし、彼らが自社に何を期待しているか、どのような点に懸念を持っているかを把握します。従業員アンケート、顧客満足度調査、取引先へのヒアリングなどが有効な手段です。

- 法令・規範のチェック:自社の事業に関連する環境法規や労働法規、業界のガイドラインなどを改めて確認し、遵守状況をチェックします。

- フレームワークの活用:SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)のようなフレームワークを使い、自社のCSRに関する現状を整理するのも良い方法です。

② CSR活動の方針と優先課題を決める

現状分析で得られた情報をもとに、自社がCSRとして何を目指すのか、という大きな方向性(方針)を定め、取り組むべき課題に優先順位をつけます。このプロセスは「マテリアリティ(重要課題)の特定」とも呼ばれます。

- 企業理念との接続:CSR方針は、自社の企業理念や経営ビジョンと一貫性があるべきです。自社が「何のために存在するのか」「社会にどのような価値を提供したいのか」という根本的な問いと結びつけることで、CSR活動に魂が宿り、全社的な共感を得やすくなります。

- マテリアリティ・マトリクスの作成:洗い出した課題を「社会・ステークホルダーからの関心の高さ」と「自社の事業への影響の大きさ」という2つの軸で評価し、マトリクス上にプロットします。このとき、右上に位置する「社会からの関心も高く、自社の事業への影響も大きい」課題が、優先的に取り組むべきマテリアリティとなります。

- 経営層のコミットメント:どの課題を優先的に取り組むかは、最終的に経営トップが判断し、その決定に責任を持つ(コミットする)ことが極めて重要です。トップの強い意志がなければ、CSRは全社的な活動にはなりません。

③ 具体的な目標と計画を立てる

方針と優先課題が決まったら、それを具体的な行動に落とし込むための目標と計画を策定します。

- SMARTな目標設定:目標は、漠然としたものではなく、「SMART」であることが望ましいとされています。

- S (Specific):具体的で分かりやすい(例:「ゴミを減らす」ではなく「オフィス古紙の排出量を削減する」)

- M (Measurable):測定可能である(例:「10%削減する」)

- A (Achievable):達成可能である(現実離れしていない)

- R (Relevant):経営目標と関連している(自社の事業と関連がある)

- T (Time-bound):期限が明確である(例:「2025年度末までに」)

- アクションプランの作成:設定した目標を達成するために、「誰が(担当部署・担当者)」「何を」「いつまでに」「どのような方法で(予算はいくらか)」行うのかを詳細に定めた行動計画を作成します。

- KPIの設定:活動の進捗状況を測るための重要業績評価指標(KPI)を設定します。例えば、CO2排出量削減が目標ならKPIは「エネルギー使用量」、従業員満足度向上なら「アンケートの満足度スコア」や「離職率」などが考えられます。

④ 計画を実行し、社内で共有する

計画ができたら、いよいよ実行フェーズです。ここで重要なのは、CSRを特定の担当者だけの仕事にせず、全社を巻き込んだ活動にしていくことです。

- 推進体制の構築:CSRを推進するための委員会を設置したり、各部署に推進担当者を置いたりと、実効性のある体制を整えます。

- 社内への浸透:なぜCSRに取り組むのか、どのような目標を掲げているのかを、社内報、イントラネット、朝礼、研修などを通じて、全従業員に繰り返し伝えます。活動の進捗や成果を定期的に共有することで、従業員の関心を維持し、協力を促します。

- 従業員参加の促進:全社での清掃活動、社会貢献アイデアコンテスト、ボランティア活動への参加呼びかけなど、従業員が当事者としてCSRに関わる機会を作ることで、自分ごととして捉える意識が醸成されます。

⑤ 活動内容を情報発信する(CSR報告書など)

CSR活動は、実行するだけでなく、その内容を社内外のステークホルダーに適切に伝える(情報開示する)ところまでがワンセットです。

- 報告ツールの選択:活動の成果や進捗を報告する方法は様々です。本格的な「CSR報告書」や「統合報告書」を作成するほか、自社ウェブサイトに専用ページを設けたり、プレスリリースを配信したり、SNSを活用したりする方法もあります。

- 透明性と誠実性:情報開示においては、成功事例だけでなく、達成できなかった目標や今後の課題についても正直に報告する姿勢が信頼に繋がります。これを「ネガティブ情報の開示」といい、企業の誠実さを示す上で非常に重要です。

- フィードバックの活用:開示した情報に対して、ステークホルダーから寄せられた意見や批判を真摯に受け止め、次の活動計画(ステップ①)にフィードバックさせることで、PDCAサイクルが回り始め、CSR活動が継続的に改善・進化していきます。

CSR報告書とは?

CSR報告書とは、企業が自社のCSR(企業の社会的責任)に関する方針、体制、具体的な活動内容、そしてその成果を、株主、投資家、顧客、従業員、地域社会といったステークホルダーに対して報告するために作成・公開するコミュニケーションツールです。近年では、財務情報と非財務情報(CSR/ESG情報)を統合し、企業価値創造の全体像を報告する「統合報告書」を発行する企業も増えています。

CSR報告書に記載する主な内容

CSR報告書の構成は企業によって様々ですが、一般的に以下のような内容が含まれます。これらの情報を網羅することで、ステークホルダーは企業のCSRに対する姿勢と取り組みを多角的に理解できます。

- トップメッセージ:社長やCEOといった経営トップが、自らの言葉でCSRに対するコミットメント(約束)や経営理念との関連性を語る部分。報告書全体の方向性を示す重要なメッセージです。

- CSR方針・ビジョン:企業がCSRを通じて何を目指しているのか、どのような社会を実現したいのかという全体像を示します。

- マテリアリティ(重要課題):自社にとって優先的に取り組むべきCSRの重要課題(マテリアリティ)が何か、そして、それをどのようなプロセスで特定したのかを説明します。ステークホルダーの意見をどのように反映したかを示すことで、プロセスの透明性・妥当性をアピールします。

- 特集・ハイライト:その年度に特に注力した活動や、社会的に関心の高いテーマ(例:気候変動対策、人権デュー・ディリジェンスなど)について、深掘りして紹介するセクション。

- ESG各分野の活動報告:

- 環境(Environment):CO2排出量、エネルギー使用量、水使用量、廃棄物排出量・リサイクル率などの実績データと、それらを削減するための具体的な取り組み(省エネ、再エネ導入など)。

- 社会(Social):従業員の男女比率、育休取得率、障がい者雇用率、労働災害発生件数、社会貢献活動の実績、サプライチェーンにおける人権・労働環境の監査状況など。

- ガバナンス(Governance):コーポレート・ガバナンス体制、取締役会の構成、コンプライアンス研修の実施状況、内部通報件数、リスク管理体制など。

- ステークホルダー・ダイアログ:特定のテーマについて、社外の有識者やNPO、顧客などを招いて意見交換会(ダイアログ)を実施し、その概要を報告します。企業の独りよがりではないことを示す有効な手段です。

- 第三者意見・保証:報告書の信頼性を高めるために、外部の監査法人や専門機関に内容を検証してもらい、その意見(第三者意見)や保証報告書を掲載します。特に、環境データなどの定量情報に対しては、第三者保証を受けることが一般的になっています。

CSR報告の国際的なガイドライン「GRIスタンダード」

CSR報告書を作成する際、多くの企業が国際的なガイドラインを参照します。その中で、世界で最も広く利用されているのが「GRI(Global Reporting Initiative)スタンダード」です。

GRIは、オランダに本部を置く非営利団体で、サステナビリティ報告の品質と一貫性を高めることを目的に、報告のフレームワークを開発・提供しています。GRIスタンダードには以下のような特徴があります。

- 網羅性とモジュール構造:全組織共通の「共通スタンダード」と、経済・環境・社会の各トピックを扱う「項目別スタンダード」で構成されており、企業は自社のマテリアリティに合わせて報告項目を選択できます。

- ステークホルダー志向:報告内容を決定する上で、ステークホルダーへの影響を重視する考え方(ステークホルダー・インクルーシブネス)を基本原則としています。

- 国際的な比較可能性:GRIスタンダードに準拠して報告書を作成することで、国内外の他社との取り組みを比較しやすくなり、投資家や評価機関からの評価も受けやすくなります。

GRIスタンダードに準拠することは、自社のCSR報告の客観性と信頼性を高め、グローバルなステークホルダーとの対話を促進する上で非常に有効です。多くの企業が、報告書の巻末に「GRIスタンダード内容索引」を掲載し、どの項目について報告しているかを明示しています。

CSR活動に活用できる補助金・助成金

CSR活動、特に労働環境の改善や環境配慮といった取り組みには、初期投資が必要となる場合があります。中小企業にとっては、こうしたコストが活動開始のハードルになることも少なくありません。しかし、国や地方自治体は、企業のこうした前向きな取り組みを後押しするための様々な補助金・助成金制度を用意しています。ここでは、CSR活動に関連して活用できる可能性のある代表的な制度を2つ紹介します。

(注:補助金・助成金制度は、年度によって内容が変更されたり、公募期間が限定されていたりします。申請を検討する際は、必ず管轄省庁や事務局の公式サイトで最新の情報を確認してください。)

人材確保等支援助成金

厚生労働省が管轄する「人材確保等支援助成金」は、魅力ある雇用創出に取り組む事業主を支援する制度です。従業員が働きやすい環境を整備することは、CSRにおける重要な「S(社会)」の取り組みであり、この助成金はその一助となります。

この助成金には複数のコースがありますが、CSR活動と関連が深いのが「雇用管理制度助成コース」です。

- 制度の概要:従業員の離職率低下を目的として、評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度といった新たな雇用管理制度を導入・実施し、一定の要件を満たした場合に助成が受けられます。

- CSRとの関連性:

- 評価・処遇制度の整備:公正で透明性の高い人事評価制度を構築することは、従業員のエンゲージメント向上に繋がり、労働環境改善というCSR活動そのものです。

- 研修制度の導入:従業員のスキルアップやキャリア形成を支援する研修体系を整備することは、人材育成への投資であり、社会的責任の一環です。

- 健康づくり制度の導入:定期健康診断の費用補助や、メンタルヘルス相談窓口の設置など、従業員の心身の健康を増進する取り組みは、健康経営の実践であり、CSRの重要な要素です。

これらの制度導入にかかる経費の一部が助成されることで、企業はコスト負担を抑えながら、働きがいのある職場環境を実現し、人材の確保・定着という経営課題の解決とCSR活動の推進を両立できます。

(参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」)

小規模事業者持続化補助金

中小企業庁が管轄し、全国商工会連合会や日本商工会議所が事務局となる「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が持続的な経営に向けて行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

- 制度の概要:新たな顧客層の獲得を目指したチラシ作成やウェブサイト構築、店舗改装、展示会への出展費用などが対象となります。

- CSRとの関連性:

この補助金は直接的にCSR活動を対象としたものではありませんが、その申請内容にCSRの視点を組み込むことで、間接的に活動を推進することが可能です。- 環境配慮型商品の開発・PR:環境に配慮した新商品を開発し、その販路開拓のためにウェブサイトを改修したり、環境関連の展示会に出展したりする費用が補助対象となる可能性があります。これは環境保護というCSR活動に直結します。

- 地域貢献に繋がる取り組み:地元の特産品を使った新メニューを開発し、そのPRのために地域のイベントに出展する費用なども、地域経済の活性化という社会貢献の側面を持ちます。

- サステナビリティを前面に出したブランディング:自社のCSR活動やサステナビリティへの取り組みをアピールするウェブサイトを制作したり、パンフレットを作成したりする費用も、販路開拓の一環として認められる場合があります。

このように、制度の趣旨を理解し、自社のCSR活動を「販路開拓」や「生産性向上」という切り口で計画に落とし込むことで、補助金を活用できる可能性があります。

これらの制度以外にも、各省庁や地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。自社の活動内容に合わせて、活用できる制度がないか情報収集を行うことをお勧めします。

まとめ

本記事では、CSR(企業の社会的責任)について、その基本的な意味から、SDGsやESGといった関連用語との違い、具体的なメリットや活動内容、そして実践的な始め方までを包括的に解説してきました。

CSRとは、もはや一部の大企業が行う慈善活動や、経営の余裕がある時にだけ取り組むものではありません。グローバル化が進み、環境問題が深刻化し、消費や投資の価値観が変化する現代において、CSRは企業の規模にかかわらず、その持続的な成長に不可欠な経営戦略そのものと言えます。

企業イメージの向上、優秀な人材の確保、リスク管理の強化といった数多くのメリットは、CSRが単なるコストではなく、未来への価値ある投資であることを示しています。一方で、コストの発生や専門人材の不足といった課題があるのも事実です。しかし、最初から完璧を目指す必要はありません。自社の事業と社会との接点を見つめ直し、優先順位をつけ、できることから一歩ずつ着実に実行していくことが重要です。

従業員、顧客、取引先、地域社会といった多様なステークホルダーとの信頼関係を築き、社会課題の解決に貢献していくプロセスは、企業に新たなイノベーションの機会をもたらし、強固な競争力の源泉となります。

CSRへの取り組みは、より良い未来の社会を築くための責任であると同時に、変化の激しい時代を生き抜くための企業の羅針盤であり、自社の未来を創造するための投資でもあるのです。 この記事が、皆様の企業におけるCSR活動の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。