現代のビジネス環境において、製品やサービスの品質が高いことはもはや当たり前となり、機能的な価値だけで競合との差別化を図ることは困難です。このような状況下で、企業が持続的に成長し、顧客から選ばれ続けるために不可欠な要素が「ブランドエクイティ」です。

ブランドエクイティとは、単なる知名度や良いイメージにとどまらない、企業が持つブランドの「無形資産価値」を指します。顧客の心の中に築かれた信頼や愛着は、価格競争からの脱却、安定した収益、そして事業の成長を支える強力な基盤となります。

この記事では、ブランドエクイティという概念の基礎から、その重要性、構成要素、そして具体的な構築・強化戦略に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。マーケティングの大家であるアーカーやケラーの理論モデルを紐解きながら、自社のブランドをいかにして価値ある資産へと育てていくかの道筋を示します。

この記事を読み終える頃には、ブランドエクイティの本質を深く理解し、自社のブランド戦略を見直し、強化するための具体的なアクションプランを描けるようになっているでしょう。

目次

ブランドエクイティとは

ビジネスの世界で頻繁に耳にする「ブランドエクイティ」という言葉ですが、その正確な意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。ブランドエクイティは、マーケティング戦略を立案し、企業の長期的な成長を目指す上で極めて重要な概念です。ここでは、その本質的な意味と、類似した言葉である「ブランドイメージ」「ブランド価値」との違いを明確に解説します。

企業が持つブランドの無形資産価値

ブランドエクイティとは、企業が持つブランドに蓄積された無形の資産価値を指します。具体的には、ブランド名やロゴ、シンボル、長年にわたるマーケティング活動などを通じて、顧客の心の中に形成されたポジティブな認知、感情、信頼、連想などの総体です。

「資産価値」という言葉が示す通り、ブランドエクイティは将来的に企業へ収益をもたらす源泉となります。例えば、同じスペック、同じ品質のコーヒーがあったとします。片方は無名のカップ、もう片方は世界的に有名なカフェチェーンのロゴが入ったカップで提供された場合、多くの人は後者に対してより高い金額を支払うことを厭わないでしょう。この価格差を生み出す力の源こそが、ブランドエクイティなのです。

ブランドエクイティは、特許権や著作権のような法的に保護された知的財産とは異なり、主に顧客の心理的な認識に基づいています。しかし、その影響力は絶大です。高いブランドエクイティを持つ企業は、以下のような恩恵を受けられます。

- 顧客は「このブランドなら安心だ」と感じ、指名買いをしてくれる(顧客ロイヤルティの向上)。

- 多少価格が高くても、その価値を認めて購入してくれる(価格競争からの脱却)。

- 新商品を発売した際に、既存のブランドへの信頼から手に取ってもらいやすい(ブランド拡張の成功確率向上)。

このように、ブランドエクイティは企業の財務諸表に直接記載されるわけではありませんが(M&Aの際の「のれん代」として一部評価されることはあります)、間違いなく企業の収益性や競争力を左右する重要な経営資源です。顧客の心の中にポジティブな「貯金」を積み重ね、それが企業の持続的な成長を支える力になる、と理解すると分かりやすいでしょう。

ブランドイメージやブランド価値との違い

ブランドエクイティをより深く理解するためには、「ブランドイメージ」や「ブランド価値」といった類似用語との違いを整理することが重要です。これらの言葉は混同されがちですが、それぞれ異なる側面を捉えています。

| 用語 | 意味 | 特徴 |

|---|---|---|

| ブランドエクイティ | 顧客の心の中に築かれた、ブランドが持つ無形の資産価値の総体 | 収益の源泉、長期的な蓄積、多角的な要素(認知・品質・連想・ロイヤルティ等)で構成 |

| ブランドイメージ | 顧客がブランドに対して抱く主観的な印象や連想 | 瞬間的、感情的、変動しやすい、ブランドエクイティを構成する一要素 |

| ブランド価値 | ブランドエクイティを金銭的に評価した金額 | 財務的指標、M&Aやライセンス料算定で利用、具体的な数値で表現される |

ブランドイメージ(Brand Image)

ブランドイメージは、顧客が特定のブランドに対して抱く、瞬間的かつ主観的な印象や心象風景を指します。「高級感がある」「革新的だ」「親しみやすい」といった感覚的なものです。これは、広告、口コミ、個人の体験など、様々な情報に触れることで形成されます。ブランドイメージはブランドエクイティを構成する重要な要素の一つですが、あくまで一部分に過ぎません。例えば、ある広告キャンペーンが成功して一時的にポジティブなイメージが広まっても、製品の品質が伴わなければ、そのイメージはすぐに剥がれ落ちてしまいます。ブランドエクイティは、こうした良いイメージが長期的に積み重なり、品質や体験に裏打ちされて初めて強固な「資産」となるのです。

ブランド価値(Brand Value)

ブランド価値は、ブランドエクイティを財務的な観点から評価し、具体的な金額に換算したものです。企業のM&A(合併・買収)の際や、ブランドのライセンス契約を結ぶ際に、その価値を算定するために用いられます。世界的なブランドコンサルティング会社であるInterbrand社などが発表する「グローバル・ブランド価値評価ランキング」は、このブランド価値を評価した代表的な例です。ブランド価値は、ブランドエクイTィという無形の資産がどれだけの経済的価値を持つかを可視化する指標と言えます。つまり、ブランドエクイティという「力」を、ドルや円といった「金額」で測定したものがブランド価値です。

まとめると、これら3つの関係は次のように整理できます。

- 顧客はブランドとの接触を通じてブランドイメージを形成する。

- ポジティブなブランドイメージが、良質な製品・サービス体験と結びつき、長期的に積み重なることでブランドエクイティ(資産価値)が構築される。

- そのブランドエクイティが将来生み出すであろう収益を予測し、金銭的に評価したものがブランド価値となる。

したがって、ブランドエクイティは、単なる良いイメージ(ブランドイメージ)を超え、それを具体的な金銭的価値(ブランド価値)に転換する力を持つ、より包括的で戦略的な概念であると理解することが、ブランド戦略を考える上での第一歩となります。

ブランドエクイティが重要視される理由とメリット

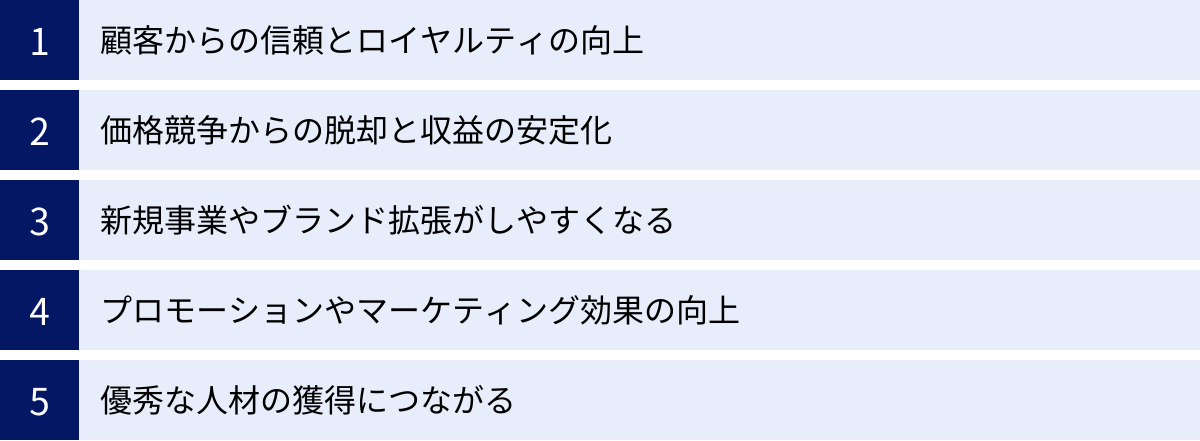

なぜ今、多くの企業がブランドエクイティの構築に多大な労力とコストを投じているのでしょうか。その背景には、市場の成熟化、情報の氾濫、そして顧客の価値観の多様化があります。ここでは、ブランドエクイティを確立することが企業にもたらす具体的なメリットを5つの側面から掘り下げて解説します。

顧客からの信頼とロイヤルティの向上

ブランドエクイティがもたらす最も根源的かつ重要なメリットは、顧客からの深い信頼と、それに基づく強固なロイヤルティの獲得です。

現代の消費者は、インターネットやSNSを通じて、かつてないほど多くの情報にアクセスできます。製品のスペックや価格は瞬時に比較され、機能的な差だけで優位性を保つことは極めて難しくなっています。このような情報過多の時代において、顧客が最終的に購買を決定する際の重要な判断基準となるのが「このブランドなら間違いない」という信頼感です。

ブランドエクイティは、一貫した品質の提供、誠実なコミュニケーション、そして顧客の期待を超える体験の積み重ねによって築かれます。一度信頼関係が構築されると、顧客はそのブランドに対して強い愛着、すなわち「ロイヤルティ」を抱くようになります。

ロイヤルティの高い顧客(ロイヤルカスタマー)は、企業にとって計り知れない価値をもたらします。

- リピート購入: 新しい選択肢が現れても、慣れ親しんだ安心できるブランドを選び続けます。これにより、企業の売上は安定します。

- アップセル・クロスセルへの貢献: 同じブランドのより高価格帯の製品(アップセル)や、関連製品(クロスセル)にも興味を示しやすく、顧客単価の向上に貢献します。

- ポジティブな口コミの拡散: 満足した体験を友人や家族、あるいはSNS上で自発的に共有してくれます。これは、企業が発信する広告よりも信頼性の高い情報として受け取られ、新規顧客の獲得につながります。

例えば、あるスマートフォンブランドを深く信頼しているユーザーは、新モデルが発売されると詳細なスペック比較をせずとも予約購入し、その使い心地をSNSで熱心に語るでしょう。このように顧客を単なる「消費者」から熱心な「支持者」へと変える力こそ、ブランドエクイティの中核的な価値なのです。

価格競争からの脱却と収益の安定化

市場が成熟し、製品のコモディティ化(同質化)が進むと、企業は熾烈な価格競争に巻き込まれやすくなります。価格の引き下げは一時的に売上を伸ばすかもしれませんが、利益率を圧迫し、ブランドイメージを損ない、最終的には企業の体力を削いでいく消耗戦に他なりません。

ここで強力な武器となるのがブランドエクイティです。高いブランドエクイティを持つブランドは、価格以外の「付加価値」で顧客に選ばれます。その付加価値とは、卓越した品質への期待、所有することの満足感、長年の信頼に基づく安心感、あるいはブランドが持つ独自のストーリーへの共感など、多岐にわたります。

例えば、同じ機能を持つ時計でも、歴史ある高級ブランドの製品は、その何十倍もの価格で取引されます。顧客は単に時間を知るための道具としてではなく、そのブランドが象徴するステータスや職人技、歴史といった無形の価値に対して対価を支払っているのです。

このように、「高くても欲しい」と思わせる力を持つことで、企業は以下のようなメリットを享受できます。

- 価格プレミアムの維持: 競合が値下げを仕掛けてきても、安易に追随する必要がなく、高い利益率を確保できます。

- 収益の安定性: 景気の変動や市場の変化に対しても、価格弾力性が低く(価格が変わっても需要が大きく変動しない)、安定した収益基盤を築けます。

- マーケティング投資の効率化: 値引きプロモーションに頼らずとも顧客を惹きつけられるため、より創造的でブランド価値を高める活動にリソースを集中できます。

ブランドエクイティは、企業を消耗戦である価格競争の泥沼から救い出し、持続的な利益成長を可能にするための防波堤として機能します。

新規事業やブランド拡張がしやすくなる

企業が成長を続けるためには、既存事業の深化だけでなく、新たな市場への進出や製品ラインナップの拡充が不可欠です。この「ブランド拡張(ブランドエクステンション)」戦略の成否を大きく左右するのも、ブランドエクイティです。

既に高い信頼とポジティブなイメージを確立しているブランドが新製品や新サービスを市場に投入すると、顧客は「あのブランドが出すものなら、きっと品質が高いだろう」「試してみる価値がありそうだ」と好意的に受け入れます。これは、ブランドが持つ信頼性という「ハロー効果」が、未知の新製品にまで及ぶためです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 高品質なスキンケア製品で定評のある化粧品会社が、新たにヘアケア製品市場に参入する。

- 革新的なデザインで人気の家電メーカーが、スマートホーム関連のサービスを開始する。

- アウトドア用品で高い信頼を得ているブランドが、カジュアルウェアを展開する。

いずれのケースでも、ゼロからブランドの認知度や信頼性を築き上げる場合に比べて、マーケティングコストや市場参入のリスクを大幅に低減できます。既存の顧客基盤や流通チャネルを活用できる点も大きなアドバンテージです。

もちろん、ブランド拡張には注意も必要です。既存のブランドイメージと全く関連性のない分野へ無計画に参入すると、ブランドイメージが希薄化し、かえってブランドエクイティを損なうリスクもあります(ブランド・ダイリューション)。しかし、核となるブランドの価値観や強みを維持しつつ、親和性の高い領域へ展開することで、ブランドエクイティはさらなる成長のエンジンとなるのです。

プロモーションやマーケティング効果の向上

ブランドエクイティの高さは、マーケティングコミュニケーション活動全体の効率と効果を飛躍的に高めます。

考えてみてください。全く無名の企業からの広告と、誰もが知る信頼性の高い企業からの広告では、どちらがあなたの注意を惹き、心に響くでしょうか。答えは明白です。ブランドエクイティが高いと、顧客はブランドからのメッセージに対して、より心を開き、好意的に受け取る傾向があります。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 広告効果の向上: 同じ広告費を投下しても、ブランド名が知られているだけで、広告の認知率、クリック率、コンバージョン率が高まります。メッセージへの理解度や記憶定着率も向上します。

- 情報処理の容易化: 顧客は、ブランド名を聞くだけで、その品質や特徴を瞬時に連想できます。これにより、複雑な情報を簡略化して伝えることができ、購買意思決定をスムーズに促せます。

- 口コミの誘発(UGCの創出): ブランドエクイティが高い製品やサービスは、顧客にとって「語る価値のあるもの」になります。SNSでのシェアやレビューといったUGC(User Generated Content)が自然発生しやすくなり、広告費をかけずに認知が拡大していく好循環が生まれます。

強力なブランドエクイティは、いわばマーケティング活動の「増幅器(アンプ)」として機能します。一つひとつの施策の効果を最大化し、投下したコストに対するリターン(ROI)を著しく改善させることで、企業の競争優位を強固なものにします。

優秀な人材の獲得につながる

ブランドエクイティが影響を及ぼすのは、顧客や市場だけではありません。実は、企業の成長に不可欠な「人材」の獲得、すなわち採用活動にも大きな影響を与えます。これは「エンプロイヤー・ブランディング(雇用主としてのブランド)」とも呼ばれます。

「あの会社で働きたい」「自分の価値観と合っている」と多くの人が感じる魅力的なブランドは、優秀な人材を自然と惹きつけます。求職者にとって、企業選択の基準は給与や福利厚生といった条件面だけではありません。その企業が社会にどのような価値を提供しているのか、どのような理念を掲げているのか、そして働くことに誇りを持てるか、といった要素がますます重要になっています。

ブランドエクイティが高い企業は、次のような採用上のメリットを享受できます。

- 採用競争力の向上: 多数の優秀な候補者からの応募が期待でき、採用の質が高まります。

- 採用コストの削減: 企業側から積極的にアプローチせずとも、候補者の方から応募してくれるため、求人広告費や人材紹介手数料などを抑制できます。

- リテンション(定着率)の向上: 企業のビジョンやカルチャーに共感して入社した従業員は、エンゲージメントが高く、組織への貢献意欲も強いため、離職率が低くなる傾向があります。

企業の社会的評価や製品・サービスへの愛着は、従業員にとって「サイキック・インカム(精神的報酬)」となり、仕事へのモチベーションを高めます。このように、強力なブランドエクイティは、社外の顧客ロイヤルティを高めるだけでなく、社内の従業員エンゲージメントを向上させ、組織全体の力を底上げする効果も持っているのです。

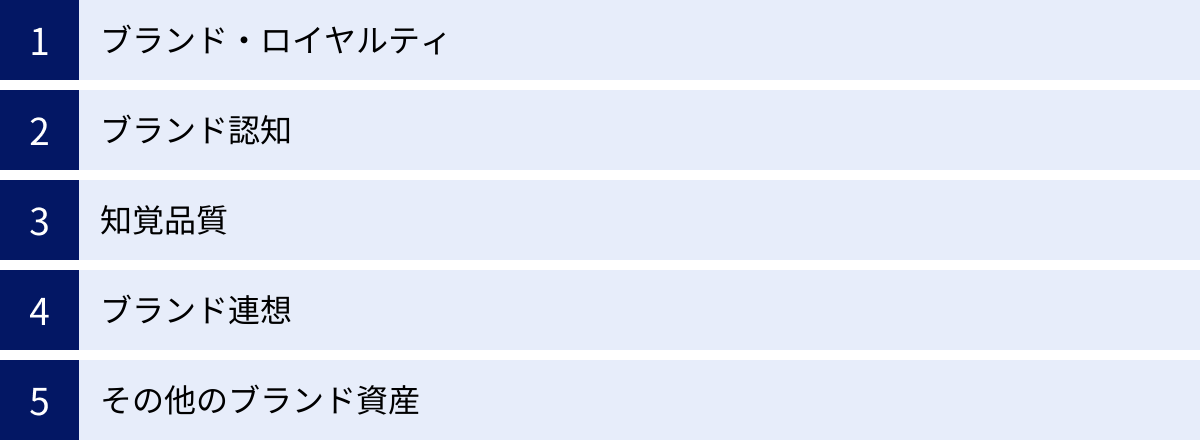

ブランドエクイティの5つの構成要素(アーカーモデル)

ブランドエクイティという概念を体系的に理解する上で、欠かすことのできないのが、”ブランド戦略の父”とも呼ばれる経営学者デビッド・アーカーが提唱した「ブランドエクイティの5つの構成要素」モデルです。このモデルは、ブランドエクイティがどのような要素によって成り立っているのかを具体的に示しており、ブランド戦略を立案する際の基礎的なフレームワークとして世界中のマーケターに活用されています。アーカーは、ブランドエクイティを「①ブランド・ロイヤルティ」「②ブランド認知」「③知覚品質」「④ブランド連想」「⑤その他のブランド資産」の5つの要素の集合体であると定義しました。これらの要素は互いに影響し合いながら、ブランドの資産価値を形成しています。

① ブランド・ロイヤルティ

ブランド・ロイヤルティは、顧客が特定のブランドを繰り返し、継続的に選択する度合いを指します。アーカーは、これを5つの構成要素の中でも最も重要な「中核」と位置づけています。なぜなら、ブランド・ロイヤルティの高い顧客は、安定した収益をもたらし、競合のマーケティング活動の影響を受けにくく、さらにポジティブな口コミを通じて新規顧客を呼び込んでくれる、まさに企業にとって最も価値のある存在だからです。

ブランド・ロイヤルティは、単に「同じものを買い続けている」という行動面だけでなく、その背景にある心理的な愛着の度合いによって、いくつかのレベルに分類できます。

- 習慣的な購入者: 特に強い理由はないものの、「いつも使っているから」「手に入りやすいから」といった理由で習慣的に購入している層。競合が魅力的なキャンペーンを行えば、簡単に乗り換えてしまう可能性があります。

- 満足している購入者: 製品やサービスに満足しており、スイッチングコスト(乗り換えに伴う手間やリスク)を考慮して、今のところは満足して使い続けている層。しかし、より優れた代替品が現れれば、乗り換えを検討する可能性があります。

- 好意を持つ購入者: ブランドに対して感情的な好意や親しみを感じている層。単なる満足を超えて、「このブランドが好きだ」という感情があり、簡単には乗り換えません。

- コミットメントを持つ購入者: ブランドを自己表現の一部と捉え、強い誇りと愛着を持っている層。ブランドの成功を自らの喜びと感じ、積極的に他者に推奨し、ブランドを擁護する「伝道師」のような存在です。

企業は、顧客をこのピラミッドの上位層へと育成していくことを目指すべきです。そのための施策としては、優れた製品・サービスの提供はもちろんのこと、ポイントプログラムや会員限定イベントの開催、パーソナライズされたコミュニケーション、顧客からのフィードバックに真摯に耳を傾ける姿勢などが挙げられます。顧客との長期的な関係性を築き、単なる取引相手から信頼できるパートナーへと昇華させることが、ブランド・ロイヤルティ構築の鍵となります。

② ブランド認知

ブランド認知とは、顧客が特定のカテゴリーにおいて、あるブランドをどの程度認識しているかという度合いです。どんなに優れた製品であっても、その存在を知られていなければ、購買の選択肢にすら入ることができません。したがって、ブランド認知は、ブランドエクイティ構築の出発点と言えます。

ブランド認知は、その深さによって主に2つのレベルに分けられます。

- ブランド再認(Recognition): ブランド名やロゴ、パッケージなど、何らかの視覚的なヒントを与えられたときに、「ああ、このブランドを知っている」「見たことがある」と思い出せるレベルです。これは比較的低いレベルの認知であり、特に店頭での購買意思決定(Point of Purchase)において重要となります。

- ブランド再生(Recall): 特定の製品カテゴリーを尋ねられた際に、ヒントなしで自発的にそのブランド名を思い浮かべることができるレベルです。「炭酸飲料といえば?」「電気自動車といえば?」という質問に対して、真っ先に名前が挙がるような状態です。このレベルに達すると、顧客の心の中でそのブランドが強いポジションを確立していることを意味し、購買検討の初期段階で優位に立つことができます。

さらに、ブランド再生の中でも、最初に想起される「トップ・オブ・マインド」を獲得することは、マーケティング上の大きな目標となります。

ブランド認知を高めるための具体的な戦略としては、テレビCMや雑誌広告、Web広告といったマスマーケティングによる反復的な露出、PR活動によるメディア掲載、インフルエンサーマーケティング、SNSでの情報発信などが考えられます。重要なのは、ただ知られるだけでなく、自社がターゲットとする顧客層に、意図した通りのポジティブな文脈で認知されることです。

③ 知覚品質

知覚品質とは、顧客が製品やサービスに対して主観的に感じる「品質の良さ」の度合いです。これは、企業の内部基準や客観的なスペックとしての「実際の品質」とは必ずしも一致しません。あくまで顧客の頭の中にある「認識(Perception)」としての品質です。

例えば、ある自動車メーカーが、技術的には最高水準のエンジンを開発したとしても、顧客がそのブランドに対して「壊れやすい」「燃費が悪い」といった先入観を持っていれば、知覚品質は低いままです。逆に、卓越したデザインや手触りの良い内装、スムーズな加速感、ディーラーの丁寧な接客などが組み合わさることで、顧客は「このブランドは品質が高い」と認識します。

知覚品質は、以下のような多様な要素から影響を受けます。

- 製品の性能: 機能、信頼性、耐久性、使いやすさなど。

- サービス: 接客態度、アフターサービス、サポート体制の充実度など。

- デザイン: 外観の美しさ、パッケージ、UI/UXの洗練度など。

- ブランドイメージ: 広告や評判、原産国イメージなど。

高い知覚品質は、顧客に購買の強力な理由を与えます。また、他のブランドよりも高い価格を設定することを正当化し(価格プレミアム)、ブランド拡張戦略においても「あのブランドなら品質は間違いない」という信頼の基盤となります。顧客の期待を常に少しだけ上回る体験を提供し続ける地道な努力が、揺るぎない知覚品質を育むのです。

④ ブランド連想

ブランド連想とは、顧客がブランド名を聞いたときに、心の中に思い浮かべるイメージ、感情、属性、記憶などのネットワーク全体を指します。これはブランドの「個性」や「らしさ」を形作るものであり、競合との差別化を図る上で極めて重要な役割を果たします。

例えば、「スウェーデンの家具メーカー」と聞けば、多くの人が「おしゃれ」「手頃な価格」「組み立て式」「大きな青い店舗」といったイメージを連想するでしょう。これらの連想の集合体が、そのブランドのアイデンティティを形成しています。

ブランド連想は、ポジティブなものであるほどブランドエクイティを高めます。企業は、自社のブランドが顧客にどのように連想されたいかを戦略的に設計し、一貫したマーケティング活動を通じてその連想を強化していく必要があります。

良いブランド連想には、以下のようなものが含まれます。

- 製品属性: 「高性能」「安全」「天然素材」など。

- 顧客便益: 「時間の節約になる」「健康になれる」「ステータスを感じる」など。

- ブランドパーソナリティ: 「革新的」「誠実」「親しみやすい」「洗練されている」など、ブランドを擬人化した際の性格。

- 利用シーンやユーザー像: 「アウトドアで活躍する」「都会的なビジネスパーソンが使う」など。

- 感情: 「ワクワクする」「安心する」「幸せな気分になる」など。

これらの強力で好ましく、ユニークな連想を顧客の記憶の中にどれだけ深く刻み込めるかが、ブランドエクイティ構築の鍵を握ります。広告のクリエイティブ、タレントの起用、ブランドストーリーの発信、イベントの開催など、あらゆるコミュニケーション活動が、このブランド連想を形作るためのピースとなるのです。

⑤ その他のブランド資産

アーカーは、上記の4つの要素に加えて、ブランドエクイティに貢献するその他の無形資産の存在を指摘しています。これらは、競合他社が容易に模倣できない、ブランド独自の競争優位性の源泉となるものです。

代表的なものとして、以下のものが挙げられます。

- 知的財産権: 特許、商標、著作権など、法的に保護された権利です。これらは、他社による製品や技術、デザインの模倣を防ぎ、ブランドの独自性を守ります。例えば、特定の製法に関する特許や、特徴的なロゴデザインの商標は、強力な参入障壁となります。

- チャネル関係: 独自の販売網や強力な流通チャネルとの良好な関係も重要な資産です。例えば、全国に広がる独自のディーラー網や、大手小売チェーンの棚を確実に確保できる交渉力は、製品を効率的に顧客に届ける上で大きなアドバンテージとなります。

- パートナーシップ: 他の企業や組織との強力な提携関係もブランド資産に含まれます。共同開発パートナーや、ブランドの信頼性を高めるような提携(例:特定の団体からの認証など)は、ブランドの価値を補強します。

これらの資産は、顧客の心理に直接働きかけるものではありませんが、ブランドの優位性を長期的に維持し、ビジネスを安定させるための「堀」や「城壁」のような役割を果たします。これらを含めた5つの要素を総合的に高めていくことが、真に強力なブランドエクイティを築くための道筋となります。

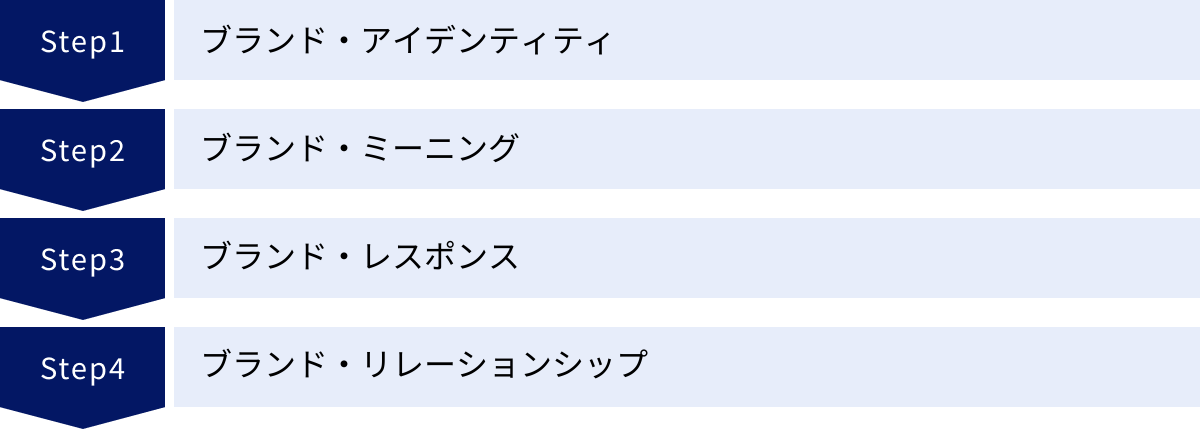

ブランドエクイティの構造モデル(ケラーのピラミッド)

デビッド・アーカーのモデルと並び、ブランドエクイティを理解する上で非常に重要なもう一つのフレームワークが、ダートマス大学タック経営大学院のケビン・レーン・ケラー教授が提唱した「顧客ベースのブランドエクイティ(CBBE: Customer-Based Brand Equity)モデル」です。一般的に「ケラーのブランドエクイティ・ピラミッド」として知られるこのモデルは、強いブランドがどのようにして顧客の心の中に段階的に構築されていくかを、4つのステップからなるピラミッド構造で示しています。このモデルは、ブランド構築のプロセスを可視化し、自社のブランドが現在どの段階にあるのかを把握するための優れた診断ツールとなります。ピラミッドは下から上へと積み上げられ、各ステップは顧客からの問いかけに答える形で構成されています。

ブランド・アイデンティティ(顧客からの認識)

ピラミッドの最も土台となるのが「ブランド・アイデンティティ(Brand Identity)」の段階です。ここでの問いは「あなたは誰ですか?(Who are you?)」です。

このステップの目標は、顧客に「このブランドが何であり、どのようなニーズを満たすために存在するのか」を、広く、そして深く認識させることです。これは、単にブランド名を知っている(アーカーモデルの「ブランド認知」)というレベルにとどまりません。顧客が特定の購買状況や利用シーンに直面したときに、「ああ、この場面ではあのブランドが役に立つな」と、正しいカテゴリーで、正しいタイミングで思い出してもらうことが重要です。

例えば、「喉が渇いてスッキリしたい時」に特定の清涼飲料水ブランドを思い浮かべてもらう、「家族で安全に長距離移動したい時」に特定の自動車ブランドを想起してもらう、といった具合です。

この土台がしっかりしていないと、その上にどれだけ精巧なマーケティング施策を積み上げても、砂上の楼閣となってしまいます。企業はまず、ターゲット顧客に対して、自社のブランドがどのような基本的な価値を提供する存在なのかを、明確かつ簡潔に伝える必要があります。ブランドの存在を顧客の心の中にしっかりと位置づけることが、強力なブランドエクイティ構築の全ての始まりとなるのです。

ブランド・ミーニング(ブランドの意味や性能)

ピラミッドの2段目は「ブランド・ミーニング(Brand Meaning)」です。ここでの問いは「あなたは何ですか?(What are you?)」です。

ブランドの存在を認識した顧客は、次にそのブランドが具体的にどのようなものなのか、その「意味」を理解しようとします。ケラーは、このブランドの意味付けが「性能(Performance)」と「イメージ(Imagery)」という2つの側面から行われると説明しました。この2つは相互に補完し合い、ブランドの個性や特徴を形作ります。

- 性能(Performance): ブランドが提供する製品やサービスが、顧客の機能的・実利的なニーズをどの程度満たしているかを示します。これはブランドの「頭脳」や「論理」にあたる部分です。

- 主要な特性と副次的な機能: 製品の基本的な機能は何か、他にはどのような便利な機能があるか。

- 製品の信頼性、耐久性、保守性: 製品は期待通りに機能するか、長持ちするか、修理は容易か。

- サービスの有効性、効率性、共感性: 顧客サポートは問題を解決してくれるか、対応は迅速か、親身になってくれるか。

- スタイルとデザイン: 製品の見た目や使い心地は魅力的か。

- 価格: 提供される価値に対して価格は妥当か。

- イメージ(Imagery): ブランドが顧客の心理的・社会的なニーズにどのように訴えかけるかを示します。これはブランドの「心」や「感情」にあたる部分です。

- ユーザーのプロフィール: どのような人がこのブランドを使っているか(年齢、性別、ライフスタイルなど)。

- 購入と使用の状況: どのような場所で、どのような状況でこのブランドは使われるか(フォーマル、カジュアルなど)。

- パーソナリティと価値観: ブランドを擬人化した場合、どのような性格か(誠実、洗練、活発など)。

- 歴史、伝統、経験: ブランドにはどのような背景や物語があるか。

企業は、この「性能」と「イメージ」の両面から、競合とは異なる独自の価値(USP: Unique Selling Proposition)を定義し、一貫したメッセージとして伝え続ける必要があります。高性能だが無味乾燥でも、イメージは良いが品質が伴わなくても、強いブランドは築けません。両者のバランスを取りながら、ブランドの豊かな意味を創造していくことが求められます。

ブランド・レスポンス(顧客の評価や感情)

ピラミッドの3段目は「ブランド・レスポンス(Brand Response)」です。ここでの問いは「あなたのことをどう思いますか?(What about you?)」です。

ブランドの意味付け(ミーニング)を受け取った顧客が、それに対してどのように反応するか、という段階です。この反応もまた、「評価(Judgments)」と「感情(Feelings)」という2つの側面に分けられます。

- 評価(Judgments): 顧客がブランドに対して下す、合理的・論理的な判断です。これは、ブランド・ミーニングの「性能」と「イメージ」を総合的に考慮した結果生まれます。

- 品質(Quality): 全体的な品質は高いか、価値を感じるか。

- 信頼性(Credibility): このブランドは信頼できるか、専門性があるか、好感が持てるか。

- 配慮(Consideration): このブランドは自分のニーズを理解してくれているか。購買の選択肢として検討する価値があるか。

- 優位性(Superiority): 他のブランドと比較して、このブランドは優れているか。

- 感情(Feelings): 顧客がブランドとの接触を通じて体験する、情緒的な反応です。

- 温かさ(Warmth): 心が落ち着く、感傷的になる、愛情を感じる。

- 楽しさ(Fun): 面白い、楽しい、陽気な気分になる。

- 興奮(Excitement): ワクワクする、活力を感じる、クールだと感じる。

- 安心感(Security): 安全だと感じる、心配がない、自信が持てる。

- 社会的承認(Social Approval): 他人から良く見られると感じる、コミュニティの一員だと感じる。

- 自尊心(Self-Respect): 自分自身を誇らしく思う、達成感を感じる。

企業は、顧客が自社ブランドに対して、ポジティブな「評価」を下し、心地よい「感情」を抱くような体験を設計する必要があります。優れた品質や性能をアピールするだけでなく、顧客の心に響くストーリーやコミュニケーションを通じて、ポジティブな感情の結びつきを深めていくことが重要です。

ブランド・リレーションシップ(顧客との共鳴・関係性)

ピラミッドの頂点に位置するのが「ブランド・リレーションシップ(Brand Relationship)」、またの名を「レゾナンス(Resonance)」です。ここでの問いは「あなたと私はどのような関係ですか?(What about you and me?)」です。

これはブランド構築における究極の目標であり、顧客とブランドとの間に生まれる、非常に深く、積極的で、心理的な結びつきを指します。顧客はもはや単なる消費者ではなく、ブランドの熱心なファン、支持者となっています。この段階に到達したブランドは、極めて強力なブランドエクイティを持つことになります。

ケラーによれば、レゾナンスは以下の4つの側面から構成されます。

- 行動的ロイヤルティ(Behavioral Loyalty): 繰り返し、そして習慣的にブランドを購入・利用する度合い。

- 態度的愛着(Attitudinal Attachment): ブランドに対して強い好意や愛情を抱き、「このブランドなしの生活は考えられない」と感じるレベルの心理的な結びつき。

- コミュニティ意識(Sense of Community): ブランドを通じて、他のユーザーや企業との一体感、所属意識を感じること。ファンイベントやオンラインコミュニティなどがこの意識を醸成します。

- 積極的関与(Active Engagement): ブランドに関する情報を自ら進んで収集したり、SNSで発信したり、企業の活動(新製品のモニターなど)に積極的に参加したりするなど、購買を超えたレベルでの関わり。

ピラミッドの頂点であるレゾナンスを達成するには、土台から3段目までの全てのステップが着実にクリアされている必要があります。顧客と深く「共鳴」する関係を築くことこそ、ブランドエクイティ戦略の最終ゴールであり、持続的な競争優位性の源泉となるのです。

ブランドエクイティを高めるための戦略

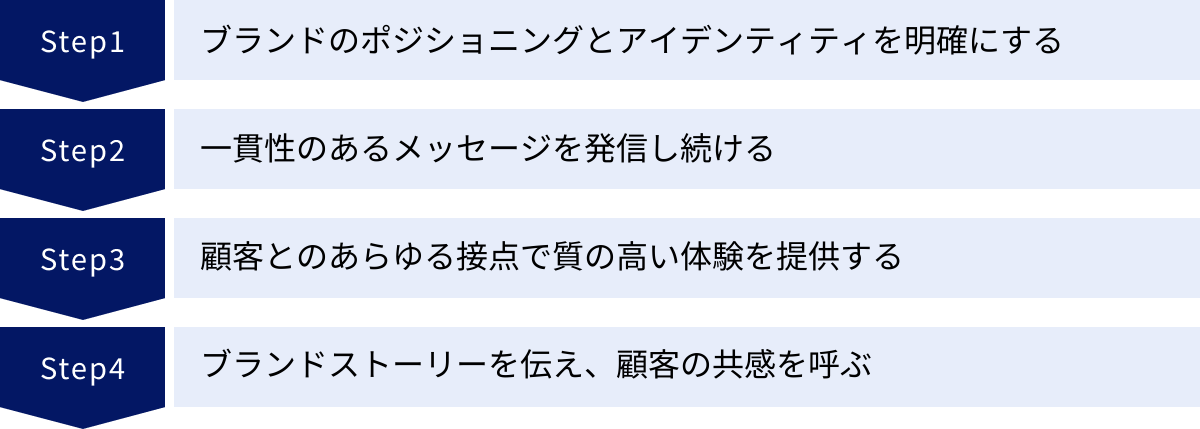

ブランドエクイティの重要性や構成要素を理解した上で、次に問われるのは「では、具体的にどうすればその価値を高めることができるのか?」という実践的な問いです。ブランドエクイティは一朝一夕に築けるものではなく、長期的かつ継続的な視点に立った戦略的な取り組みが不可欠です。ここでは、ブランドエクイティを効果的に高めていくための4つの核となる戦略を、具体的なアクションと共に解説します。

ブランドのポジショニングとアイデンティティを明確にする

すべてのブランド戦略の出発点であり、最も重要な土台となるのが、自社ブランドの「ポジショニング」と「アイデンティティ」を明確に定義することです。これが曖昧なままでは、その後のあらゆるマーケティング活動が場当たり的になり、一貫性を欠いてしまいます。

ブランド・ポジショニングとは、ターゲット顧客の心の中で、競合ブランドと比べて自社ブランドをどのように位置づけるかを決定することです。「誰の、どのようなニーズに対して、競合とは違うどのような価値を提供するのか」を明確にします。これを行うには、市場、競合、そして自社の強みを徹底的に分析する「3C分析」などが有効です。

ブランド・アイデンティティは、そのポジショニングを実現するために、ブランドが「何者であり、どうありたいか」を内外に示す、ブランドの自己規定です。これは、顧客に約束する価値(機能的便益、情緒的便益)や、ブランドの個性(ブランド・パーソナリティ)、ビジョンやミッションなどから構成されます。

このプロセスで明確にすべき問いは以下の通りです。

- ターゲット顧客は誰か?: 年齢、性別、ライフスタイル、価値観など、具体的なペルソナを描く。

- 競合は誰か?: 直接的な競合だけでなく、代替品となる間接的な競合も視野に入れる。

- 自社の強み・独自性は何か?(POD: Point of Difference): 競合にはない、自社だけが提供できる価値は何か。技術、デザイン、サービス、ストーリーなど。

- カテゴリーにおける共通点は何か?(POP: Point of Parity): その市場に参入する上で、最低限満たすべき要素は何か。

- ブランドが顧客に提供する核心的な価値(ブランド・エッセンス)は何か?: ブランドの提供価値を凝縮した、シンプルで力強い言葉で表現する。

「誰に、何を、どのように認識されたいか」という戦略の羅針盤を定めることが、ブレのないブランドエクイティ構築の第一歩です。この定義が、後のロゴデザイン、広告メッセージ、店舗設計、従業員の行動規範など、すべてのブランド表現の拠り所となります。

一貫性のあるメッセージを発信し続ける

ブランドのアイデンティティが明確になったら、次はそのアイデンティティを、あらゆる顧客接点(タッチポイント)で一貫して、かつ継続的に発信し続けることが重要です。顧客は、様々な場所でブランドに関する情報に断片的に触れます。その一つひとつがバラバラの印象を与えてしまうと、顧客の心の中に明確なブランドイメージを築くことはできません。

一貫性を保つべき要素は多岐にわたります。

- ビジュアル・アイデンティティ: ロゴ、ブランドカラー、フォント、写真のトーンなど。

- バーバル・アイデンティティ: キャッチコピー、タグライン、ブランドボイス(語り口のトーン&マナー)。

- メッセージ: 広告キャンペーン、プレスリリース、SNS投稿、Webサイトのコンテンツなどで伝える中核的なメッセージ。

- 体験: 店舗デザイン、製品のパッケージ、WebサイトのUI/UX、カスタマーサポートの応対品質など。

例えば、「革新的で未来志向」というアイデンティティを掲げるブランドが、古風なデザインのWebサイトを運営していたり、保守的な広告を打っていたりすると、顧客は混乱し、ブランドへの信頼を失います。逆に、広告から店舗、製品、サポートに至るまで、すべての体験が「革新的」という軸で統一されていれば、そのブランドイメージは強力に顧客の記憶に刷り込まれていきます。

重要なのは、短期的な流行や成果に惑わされず、長期的な視点でブレずにメッセージを発信し続けることです。人間の記憶は忘れやすいものです。何度も繰り返し、様々な角度から同じメッセージに触れることで、初めてブランドは顧客の心の中に確固たる地位を築き、強いブランド連想を形成できるのです。

顧客とのあらゆる接点で質の高い体験を提供する

ブランドエクイティは、広告などのコミュニケーション活動だけで構築されるものではありません。むしろ、顧客がブランドと関わるすべての接点(タッチポイント)における「体験(エクスペリエンス)」の総和によって形成されます。顧客は、認知から購買、そして購買後の利用やサポートに至る一連の「カスタマージャーニー」を通じてブランドを評価します。それぞれの接点で質の高い体験を提供することが、信頼とロイヤルティを育む上で不可欠です。

広告・PR活動

広告やPRは、ブランドの認知度を高め、ポジティブなイメージを形成するための重要な接点です。単に製品の機能を訴求するだけでなく、ブランドのアイデンティティや世界観を伝え、顧客の感情に訴えかけるクリエイティブが求められます。ターゲット顧客が接触するメディアを的確に選び、設定したブランド・パーソナリティに合ったメッセージを発信することが重要です。

SNSやコンテンツマーケティングの活用

SNSやオウンドメディア(ブログなど)は、企業が顧客と直接、双方向のコミュニケーションを図れる貴重な場です。一方的な情報発信だけでなく、顧客からのコメントや質問に丁寧に答えたり、ユーザーの投稿(UGC)を紹介したりすることで、親近感やコミュニティ意識を醸成できます。また、顧客の課題解決に役立つ専門的な情報(ノウハウ記事、お役立ち動画など)を継続的に提供するコンテンツマーケティングは、ブランドの専門性と信頼性を高め、「このブランドは頼りになる」という知覚品質の向上に直結します。

カスタマーサポートの強化

購入後の体験、特に問題が発生した際の対応は、ブランドの真価が問われる極めて重要な接点です。製品の不具合やサービスへの不満といったネガティブな状況は、一歩間違えればブランドイメージを大きく損ないますが、迅速かつ誠実、そして期待を超える対応ができれば、逆に顧客の不満を感動に変え、熱心なファンになってもらう絶好の機会(サービス・リカバリー・パラドックス)にもなり得ます。丁寧で共感的なカスタマーサポート体制を築くことは、ブランド・ロイヤルティを盤石にするための必須の投資と言えるでしょう。

ブランドストーリーを伝え、顧客の共感を呼ぶ

人々は単なる事実やスペックの羅列よりも、感情を揺さぶる「物語(ストーリー)」に強く惹きつけられ、記憶します。製品の機能的価値(何ができるか)を伝えるだけでなく、その背景にあるブランドの想いや哲学といった情緒的価値をストーリーとして語ることは、顧客との間に深い共感と心理的な結びつきを生み出します。

ブランドストーリーには、様々な切り口が考えられます。

- 創業ストーリー: なぜこの事業を始めたのか?創業者にどのような想いや原体験があったのか。

- 開発秘話: 製品やサービスが生まれるまでの苦労やブレークスルーの物語。

- 作り手のこだわり: 素材へのこだわり、職人の技術、製造工程の裏側など。

- 社会的ミッション: ブランドが事業を通じて解決したい社会課題や、目指す未来像。

- 顧客の物語: ブランドの製品やサービスが、顧客の人生をどのように豊かにしたかの物語。

例えば、環境破壊という課題に対し、リサイクル素材を使ってアパレル製品を開発・販売するブランドがあったとします。単に「リサイクル素材を使っています」と伝えるよりも、「創業者が旅先で見た美しい自然がゴミで汚されている光景に心を痛め、ビジネスを通じて地球を守りたいと決意した」という創業ストーリーを語る方が、はるかに顧客の共感を呼び、製品に込められた価値が深く伝わります。

事実に裏打ちされた、誠実で感動的なブランドストーリーは、ブランドを単なる「モノ」から、意味のある「存在」へと昇華させます。そして、そのストーリーに共感した顧客は、価格や機能を超えた理由でブランドを選び、応援し続けてくれる強力なサポーターとなるのです。

ブランドエクイティの測定・評価方法

ブランドエクイティは無形の資産であり、その構築には多くの時間とコストがかかります。したがって、投下したリソースがどれほどの効果を上げているのかを定期的に測定・評価し、戦略の改善に役立てていくことが極めて重要です。しかし、顧客の心の中にある価値を正確に測ることは容易ではありません。ここでは、ブランドエクイティを測定するためのアプローチを「顧客視点」「マーケティング視点」「財務視点」の3つに大別し、それぞれの代表的な指標と考え方を解説します。

顧客視点でのアプローチ

このアプローチは、ブランドエクイティの源泉である「顧客の心理」に直接焦点を当て、その認識や感情、ロイヤルティを可視化しようとするものです。主にアンケート調査などを通じてデータを収集し、コミュニケーション戦略や製品開発の方向性を定めるためのインサイトを得ることを目的とします。

ブランド認知度調査

ブランドエクイティの出発点である「認知」を測る、最も基本的な調査です。主に以下の2つの指標で測定されます。

- 純粋想起(Unaided Awareness / Recall): 「〇〇(製品カテゴリー)と聞いて、思い浮かぶブランド名は何ですか?」と質問し、ヒントなしで回答してもらう方法です。最初に名前が挙がる「第一想起(トップ・オブ・マインド)」は、特に強力なブランドポジションを示します。

- 助成想起(Aided Awareness / Recognition): ブランド名やロゴのリストを提示し、「この中で知っているブランドはどれですか?」と質問する方法です。純粋想起よりも低いレベルの認知度を測定できます。

これらの調査を定期的に実施することで、マーケティング活動がブランドの認知度向上にどれだけ寄与したかを時系列で追跡できます。

NPS(ネット・プロモーター・スコア)

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティを測るためのシンプルかつ強力な指標として、世界中の多くの企業で採用されています。調査方法は極めて簡単で、顧客に対して「あなたはこの企業(製品・サービス)を、友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を投げかけ、0〜10の11段階で評価してもらいます。

回答者は、その点数に応じて以下の3つのグループに分類されます。

- 推奨者(Promoters): 9〜10点を付けた顧客。ロイヤルティが非常に高く、ブランドの熱心なファン。自ら口コミで広めてくれる存在。

- 中立者(Passives): 7〜8点を付けた顧客。満足はしているものの、特に強い愛着はなく、競合の魅力的な提案があれば乗り換える可能性がある。

- 批判者(Detractors): 0〜6点を付けた顧客。不満を抱えており、ブランドイメージを損なうネガティブな口コミを広めるリスクがある。

NPSのスコアは、「推奨者の割合(%) – 批判者の割合(%)」で算出されます。このスコアを継続的に測定し、その変動要因(自由回答欄でのコメントなど)を分析することで、顧客ロイヤルティの現状を把握し、改善すべき課題を具体的に特定できます。

マーケティング視点でのアプローチ

このアプローチは、ブランドエクイティがマーケティング活動の成果として、具体的にどのような形で現れているかを測定するものです。顧客の購買行動や市場での価格設定などから、ブランドの力を評価します。

顧客生涯価値(LTV)

LTV(Life Time Value)は、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、企業にもたらす利益の総額を指します。ブランドエクイティが高い企業は、顧客のロイヤルティが高いため、リピート購入率が高く、取引期間も長くなる傾向があります。その結果、一人ひとりの顧客から得られるLTVも高くなります。

LTVを算出することで、ブランドがどれだけ顧客との長期的な関係性を築けているかを数値で評価できます。また、LTVの高い優良顧客層の特性を分析することで、どのような顧客をターゲットにすべきか、どのような施策がロイヤルティ向上に繋がるのか、といった戦略的な示唆を得ることが可能です。LTVの向上は、ブランドエクイティが収益に直結していることを示す強力な証拠となります。

財務視点でのアプローチ

このアプローチは、ブランドという無形の資産を、最終的に具体的な「金額」に換算して評価しようとする試みです。企業のM&A(合併・買収)、ライセンス契約、あるいは経営層への報告など、ブランドの経済的価値を客観的に示す必要がある場面で用いられます。

ブランド価値の金額換算

ブランドを金銭的価値に換算する手法は複数存在し、複雑な計算を伴いますが、代表的な考え方として以下のようなものがあります。

- コスト・アプローチ: これまでブランド構築に投じてきた広告宣伝費などのコストを積み上げて価値を算出する方法。シンプルですが、投資額が必ずしもブランド価値に結びつくとは限らないという欠点があります。

- マーケット・アプローチ: 類似のブランドが市場で売買された際の取引価格などを参考に、価値を類推する方法。比較対象となる適切な事例を見つけるのが難しい場合があります。

- インカム・アプローチ: ブランドが将来生み出すであろうキャッシュフロー(収益)を予測し、それを現在価値に割り引いて算出する方法。ブランドの収益貢献度を直接的に評価できるため、最も広く用いられているアプローチです。Interbrand社などが発表するブランド価値ランキングも、この考え方に基づいています。

これらのアプローチを組み合わせ、専門の評価機関が算出するブランド価値は、企業の資産としてのブランドを客観的に評価し、経営レベルでの投資判断に活用するための重要な指標となります。

| アプローチ | 主な指標 | 目的・用途 |

|---|---|---|

| 顧客視点 | ブランド認知度、NPS、ブランドイメージ調査 | 顧客の心理的状態を把握し、コミュニケーション戦略の改善に活かす |

| マーケティング視点 | LTV、価格プレミアム、市場シェア | マーケティング施策の効果を測定し、ROI(投資対効果)を評価する |

| 財務視点 | ブランド価値(金額換算) | 企業資産としてのブランドを評価し、M&Aや経営判断に活用する |

これらの測定方法は、どれか一つが絶対的に正しいというわけではありません。自社の目的や状況に応じてこれらのアプローチを組み合わせ、多角的にブランドエクイティを評価していくことが、効果的なブランドマネジメントに繋がります。

ブランドエクイティを守るための注意点

長い年月と多大な努力をかけて築き上げたブランドエクイティも、決して盤石なものではありません。たった一度の過ちや、時代の変化への対応の遅れによって、その価値は瞬く間に毀損してしまう危険性をはらんでいます。ブランドエクイティを構築することと同じくらい、それを守り、育て続けていくことが重要です。ここでは、ブランドエクイティを維持・向上させていく上で特に注意すべき2つのポイントについて解説します。

ブランドイメージを損なうリスク管理

現代社会において、企業は常にブランドイメージを損なうリスクに晒されています。インターネットとSNSの普及により、ネガティブな情報は瞬時に、そして広範囲に拡散されるようになりました。ブランドエクイティを守るためには、これらのリスクを事前に想定し、未然に防ぐ、あるいは発生した際に被害を最小限に食い止めるための体制を整えておくことが不可欠です。

ブランドイメージを損なう主なリスク要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 製品・サービスの品質問題: 製品の欠陥やリコール、食中毒などの衛生問題、大規模なシステム障害など。企業の根幹である提供価値への信頼を直接的に揺るがします。

- 不祥事・コンプライアンス違反: 役員や従業員による不正行為、データ漏洩、ハラスメント、差別的な言動、環境汚染など。企業の倫理観や社会的責任が問われます。

- 不適切なコミュニケーション: 広告表現が差別的・扇情的であると批判されたり、SNSの公式アカウントでの軽率な発言が炎上したりするケース。顧客とのコミュニケーションにおける配慮の欠如が問題となります。

- ネガティブな口コミ・風評被害: 事実に基づかない悪意のある噂や、一部の顧客の過剰なクレームがSNSなどで拡散されるケース。

これらのリスクに対処するためには、まず全社的なリスク管理体制を構築し、起こりうる事態を想定したクライシスコミュニケーション(危機管理広報)のマニュアルを準備しておくことが重要です。特に、問題が発生してしまった場合の対応が、その後のブランドの運命を大きく左右します。

炎上などの危機発生時に最も重要なのは、迅速かつ誠実な対応です。事実関係を速やかに調査し、隠蔽や言い訳をせず、非がある場合は真摯に謝罪し、具体的な再発防止策を明確に示すことが求められます。初期対応の遅れや不誠実な態度は、火に油を注ぎ、顧客の信頼を決定的に失うことにつながります。逆に、たとえ失敗を犯したとしても、その後の真摯な対応によって、かえって「誠実な企業だ」という評価を得て、ブランドへの信頼を回復・向上させることさえ可能です。ブランドエクイティを守ることは、完璧であり続けることではなく、過ちを犯した際にいかに誠実に向き合えるかにかかっているのです。

時代に合わせてブランドをアップデートする重要性

一度確立したブランドエクイティに安住していると、ブランドは次第に時代から取り残され、陳腐化していきます。市場環境、テクノロジー、競合の戦略、そして何より顧客の価値観やライフスタイルは、常に変化し続けています。ブランドが長期的に生き残り、輝き続けるためには、その核となる価値(ブランド・エッセンス)は守りつつも、時代の変化に柔軟に対応し、ブランドを常にアップデートしていく必要があります。

このプロセスは「リブランディング」とも呼ばれます。リブランディングは、単にロゴやパッケージのデザインを変更するといった表面的なものではありません。時代の要請に合わせて、ブランドの提供価値やターゲット顧客、コミュニケーションの方法などを根本から見直す、戦略的な取り組みです。

ブランドをアップデートする際に考慮すべき変化の要因には、以下のようなものがあります。

- 市場の変化: 新たな競合の出現、市場の縮小・拡大、法規制の変更など。

- 顧客の価値観の変化: サステナビリティ(持続可能性)やダイバーシティ(多様性)への関心の高まり、健康志向、ミニマリズムなど、新しい価値観の台頭。

- テクノロジーの進化: AI、IoT、メタバースといった新技術の登場による、新たな顧客体験の可能性。

例えば、長年親しまれてきた食品ブランドが、健康志向の高まりを受けて、糖質を抑えた新ラインナップを追加したり、環境意識の高い若者層を取り込むために、パッケージをプラスチックから紙へと変更したりするのも、重要なブランドのアップデートです。

「変わらないために、変わり続ける」という姿勢こそが、ブランドを陳腐化から守り、世代を超えて愛される存在であり続けるための鍵となります。伝統や歴史という資産を大切にしながらも、常に外の世界にアンテナを張り、自己変革を恐れない勇気が、ブランドエクイティを永続的なものにするのです。

まとめ

本記事では、企業の持続的な成長に不可欠な「ブランドエクイティ」について、その基本的な概念から、重要視される理由、理論的な構成要素、そして具体的な構築・測定・防衛戦略に至るまで、多角的に解説してきました。

ブランドエクイティとは、単なる知名度や一時的なイメージではなく、顧客の心の中に長期的に蓄積された、信頼と愛着に基づく「無形の資産価値」です。この資産は、企業を熾烈な価格競争から解放し、安定した収益と顧客ロイヤルティをもたらし、さらには新規事業の展開や優秀な人材の獲得をも容易にする、強力な競争優位性の源泉となります。

その構造を理解するために、私たちはアーカーが提唱した「5つの構成要素(ブランド・ロイヤルティ、認知、知覚品質、連想、その他資産)」と、ケラーが示した「ブランドエクイティ・ピラミッド(アイデンティティ→ミーニング→レスポンス→リレーションシップ)」という2つの重要なフレームワークを見てきました。これらのモデルは、ブランドエクイティという複雑な概念を体系的に捉え、戦略を立案する上での道標となります。

そして、強力なブランドエクイティを築くためには、以下の戦略的な取り組みが不可欠です。

- ブランドのポジショニングとアイデンティティを明確に定義すること。

- あらゆる顧客接点で一貫性のあるメッセージを発信し続けること。

- 広告からサポートまで、質の高い顧客体験を総合的に提供すること。

- 顧客の感情に訴えかけるブランドストーリーで深い共感を呼ぶこと。

これらは一朝一夕に成し遂げられるものではなく、地道で継続的な努力を要します。また、築き上げたブランドエクイティも、リスク管理の欠如や時代への不適合によって容易に失われる可能性があることも忘れてはなりません。

ブランドエクイティの構築と管理は、マーケティング部門だけの課題ではなく、全社を挙げて取り組むべき経営の中心課題です。この記事で解説したフレームワークや戦略を参考に、ぜひ自社のブランドというかけがえのない資産を見つめ直し、その価値を最大化するための一歩を踏み出してみてください。顧客から深く愛され、信頼されるブランドを育てることは、変化の激しい時代を乗り越え、企業を未来へと導く最も確かな投資となるでしょう。