現代のビジネス環境は、市場の成熟化、消費者価値観の多様化、デジタル技術の急速な進化など、絶え間ない変化に直面しています。このような状況下で企業が持続的に成長を遂げるためには、自社の「ブランド」を時代や環境に適応させ、その価値を再定義する取り組みが不可欠です。その強力な手段こそが「リブランディング」です。

リブランディングは、単にロゴや社名を変更するといった表面的な取り組みではありません。企業の根幹にある理念やビジョンを見つめ直し、事業戦略と連動させながら、顧客や社会に対して提供する価値そのものを再構築する、極めて戦略的な経営活動です。成功すれば、企業の競争力を劇的に高め、新たな成長軌道に乗せる原動力となりますが、一方で、多大なコストと時間を要し、進め方を誤ればブランド価値を毀損しかねないリスクも伴います。

この記事では、リブランディングの基本的な概念から、ブランディングやリニューアルとの違い、実施を検討すべき具体的なタイミング、そして成功へと導くための詳細なステップまで、網羅的に解説します。リブランディングという重要な経営判断を下すための、確かな知識と実践的な指針を提供します。

目次

リブランディングとは

リブランディング(Re-branding)とは、直訳すれば「ブランドを再構築すること」です。しかし、その本質は、単なるイメージチェンジに留まりません。企業や事業が持つ既存のブランドを、変化する市場環境や経営戦略、顧客のニーズに合わせて、意図的に、そして戦略的に再定義・再構築する一連の活動を指します。

この活動には、企業の存在意義であるパーパス(Purpose)やミッション、目指すべき未来像であるビジョン、そして行動指針となるバリューといった根源的な要素の見直しから、それらを体現するロゴ、タグライン、デザイン、コミュニケーション戦略、さらには製品やサービス、顧客体験の設計に至るまで、ブランドに関わるあらゆる側面が含まれます。

つまり、リブランディングとは、「私たちは何者で、社会にどのような価値を提供し、どこへ向かうのか」という企業のアイデンティティそのものを問い直し、未来に向けて最適化する経営戦略なのです。それは、過去の成功体験や築き上げてきた資産を一度見直し、時には大胆に変革を加えることで、ブランドの陳腐化を防ぎ、新たな生命を吹き込むための重要なプロセスと言えるでしょう。

ブランディングとの違い

リブランディングを正しく理解するためには、まず「ブランディング」との違いを明確にすることが重要です。この二つは密接に関連していますが、その目的とフェーズが異なります。

| 観点 | ブランディング(Branding) | リブランディング(Re-branding) |

|---|---|---|

| 目的 | 新しいブランドを構築し、その価値を維持・向上させる | 既存のブランドを再構築・再定義し、時代の変化に適応させる |

| 対象 | ゼロから、または既存の基盤の上に価値を積み上げる | 既に構築されたブランド資産を見直し、変革を加える |

| 活動の性質 | 継続的・長期的な価値創造活動 | 戦略的・集中的な変革プロジェクト |

| トリガー | 企業の創立、新商品・サービスのローンチなど | 経営環境の変化、ブランドの陳腐化、戦略転換など |

ブランディングとは、顧客の心の中に「〇〇といえばこの企業(商品)」という独自の価値認識を築き上げ、維持・強化していく継続的な活動です。製品の品質はもちろん、広告、店舗デザイン、顧客対応など、あらゆる顧客接点を通じて一貫したメッセージを発信し、信頼や愛着といった「目に見えない資産(ブランドエクイティ)」を時間をかけて積み上げていきます。いわば、ブランドという建物を基礎から丁寧に建て、日々メンテナンスしていく作業に例えられます。

一方、リブランディングは、その既存の建物が時代の変化や住人(顧客)のニーズに合わなくなってきた際に、大規模なリフォームや建て替えを行うようなものです。建物の基礎や構造(企業理念やコアバリュー)から見直すこともあれば、内外装(ロゴやデザイン)を刷新することもあります。重要なのは、それが「今の時代にふさわしいか」「未来の成長に繋がるか」という視点で行われる、戦略的な意思決定であるという点です。ブランディングが日常的な育成活動であるとすれば、リブランディングはブランドの将来を左右する一大転換プロジェクトと言えるでしょう。

リニューアルとの違い

リブランディングとしばしば混同されるもう一つの言葉が「リニューアル(Renewal)」です。リニューアルは、リブランディングの活動の一部として行われることはありますが、その意味するところは大きく異なります。

| 観点 | リニューアル(Renewal) | リブランディング(Re-branding) |

|---|---|---|

| 変更の範囲 | 表層的・視覚的な要素の更新が中心(ロゴ、パッケージ、ウェブサイトデザインなど) | 本質的・戦略的な要素の見直しを含む(理念、ビジョン、事業戦略、提供価値など) |

| 変更の深度 | ブランドの中核的な価値やコンセプトは維持されることが多い | ブランドの中核的な価値やコンセプトそのものを再定義することがある |

| 目的 | 古くなったイメージの刷新、視認性の向上、デザインの近代化など | 企業価値の向上、競争優位性の再構築、新たな市場への進出など、より経営戦略に直結する |

リニューアルは、主にブランドの「見た目」や「表現」を新しくすることを指します。例えば、ロゴマークをより現代的なデザインに変更する、商品のパッケージデザインを刷新する、ウェブサイトのUI/UXを改善するといった活動がこれにあたります。ブランドの根本的な理念や提供価値は変えずに、あくまでその表現方法を時代に合わせてアップデートすることが目的です。これは、前述の建物の例で言えば、外壁の塗り替えや壁紙の張り替えといった、比較的表層的な改修工事に相当します。

対して、リブランディングはより深く、本質的な変革を伴います。なぜロゴを変える必要があるのか、その新しいロゴは何を象徴しているのか、という問いの根源にある「ブランドの在り方」そのものから見直します。 例えば、サステナビリティを経営の柱に据えるという経営方針の転換(リブランディング)に伴い、環境配慮を象徴する新しいロゴに刷新する(リニューアル)という関係性です。

つまり、リニューアルはリブランディングを達成するための一つの「戦術」や「アウトプット」であり、リブランディングはリニューアルを含むより広範で戦略的な「概念」であると理解することが重要です。安易なリニューアルは、単なる見た目の変更に終わり、本質的な課題解決には繋がりません。

リブランディングが必要になる目的とタイミング

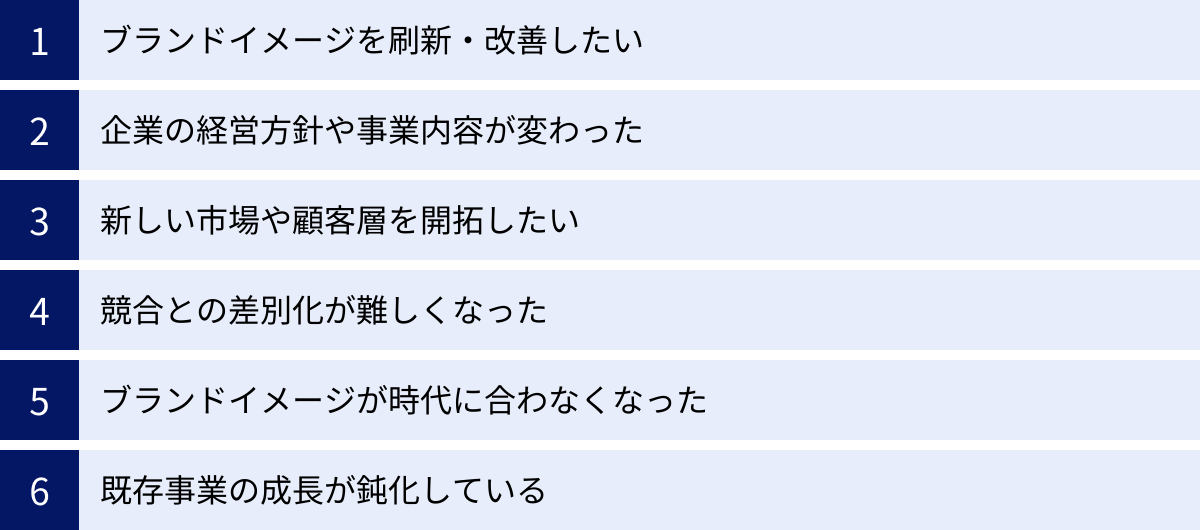

リブランディングは、企業の未来を左右する大きな決断です。では、具体的にどのような状況や目的が生じたときに、企業はリブランディングを検討すべきなのでしょうか。ここでは、リブランディングの引き金となる代表的な6つの目的とタイミングについて、具体的なシナリオを交えながら解説します。

ブランドイメージを刷新・改善したい

ブランドが長年にわたって親しまれることは素晴らしい資産ですが、時としてその歴史が「古臭い」「時代遅れ」といったネガティブなイメージに繋がることがあります。また、過去の不祥事や意図しない形で定着してしまった評判など、払拭したい特定のイメージが存在する場合もあります。

このような固定化されたブランドイメージを刷新し、現代の顧客に響くポジティブなものへと転換させたいとき、リブランディングは極めて有効な手段となります。

例えば、創業100年の老舗和菓子店を考えてみましょう。品質の高さから年配層には絶大な支持を得ていますが、若者からは「お年寄りのためのお店」「敷居が高い」というイメージを持たれ、客足が遠のいているとします。このままでは未来の顧客を失い、事業の先細りは避けられません。

この課題に対し、単にパッケージを可愛らしくする(リニューアル)だけでは不十分です。リブランディングでは、「伝統の技を、現代のライフスタイルに」といった新しいブランドコンセプトを策定し、若者でも気軽に立ち寄れるカフェスペースを併設したり、SNS映えするような新しい商品を開発したり、ブランドストーリーを伝えるウェブサイトを構築したりします。ロゴや店舗デザインも、伝統の品格は残しつつ、モダンで洗練されたものへと刷新します。このように、提供価値そのものから見直すことで、ブランドは「古くて堅苦しい」から「伝統を大切にしながらも革新的」という新しいイメージを獲得できるのです。

企業の経営方針や事業内容が変わった

企業の成長過程においては、M&A(合併・買収)、事業承継、分社化、あるいは主力事業の転換など、経営の根幹を揺るがす大きな変化が訪れることがあります。このような経営体制や事業ポートフォリオの大幅な変更は、リブランディングを実行するべき極めて重要なタイミングです。

新しい経営方針や事業内容を、社内外のステークホルダー(従業員、顧客、株主、取引先など)に対して明確に、そして力強く宣言するためにリブランディングが必要になります。

具体例として、長年ハードウェア開発を主力としてきた電機メーカーが、時代の流れを読み、AIやクラウドを活用したソフトウェア・サービス事業へと経営の舵を切るケースを想定します。この場合、既存の「モノづくりの会社」というブランドイメージのままでは、新しい事業の価値が正しく伝わりません。顧客は「あの会社がソフトウェア?」と疑問を抱き、優秀なソフトウェアエンジニアの採用も難航するでしょう。

そこで、リブランディングを通じて、企業ビジョンを「最先端のテクノロジーで社会課題を解決するソリューションカンパニー」などと再定義します。社名やロゴも、ハードウェアを想起させるものから、より未来的で抽象的なものへと変更するかもしれません。これは、「私たちは変わったのだ」という明確な意思表示であり、新しい企業像を社会に浸透させるための戦略的なコミュニケーションなのです。M&Aによって異なる企業文化が一つになる際にも、両社の強みを融合させた新しいブランドアイデンティティを構築することで、組織の一体感を醸成し、シナジー効果を最大化する役割を果たします。

新しい市場や顧客層を開拓したい

既存の市場が成熟し、成長が頭打ちになったとき、企業は新たな成長機会を求めて新しい市場や顧客層への進出を図ります。国内市場からグローバル市場へ、BtoB(企業向け)事業からBtoC(消費者向け)事業へ、あるいは若者向けブランドからシニア向けブランドへといったターゲットの転換がこれにあたります。

これまでとは全く異なる価値観や文化を持つ新しいターゲットにアプローチするためには、既存のブランド資産が通用しない、あるいは足かせになる場合があり、リブランディングによるブランドの最適化が求められます。

例えば、ビジネスパーソン向けの機能的な文房具で成功を収めたメーカーが、新たに学生やクリエイターといった若者層を開拓したいと考えたとします。既存のブランドは「信頼性」「実用性」「フォーマル」といった価値で支持されていますが、新しいターゲットが重視するのは「デザイン性」「自己表現」「楽しさ」かもしれません。

この場合、既存ブランドのままでは新しい層に響かないため、サブブランドを立ち上げるか、あるいは企業ブランド全体をより包括的でクリエイティブなイメージへとリブランディングする必要が出てきます。新しいブランドでは、カラフルな製品ラインナップを揃え、人気イラストレーターとコラボレーションし、SNSでのキャンペーンを積極的に展開するなど、コミュニケーション戦略も根本から見直します。ターゲットが変われば、響くメッセージも、届けるチャネルも、提供すべき体験もすべて変わるため、ブランドそのものを再設計する必要があるのです。

競合との差別化が難しくなった

市場に参入する企業が増え、技術がコモディティ化(一般化)してくると、製品の機能や品質、価格だけで競合他社と差別化を図ることが困難になります。顧客から見れば、「どの会社の製品も似たり寄ったり」という状況です。

このような厳しい競争環境の中で埋もれてしまわないために、「なぜこのブランドでなければならないのか」という独自の存在理由を確立し、顧客の情緒的な結びつきを強化する目的でリブランディングが実行されます。

例えば、格安航空会社(LCC)業界を考えてみましょう。各社が低価格を競い合う中で、価格以外の差別化要素を見出せずにいると、顧客は単に「その時一番安い航空会社」を選ぶだけで、特定の会社への愛着(ロイヤルティ)は生まれません。

ここで、あるLCCがリブランディングに踏み切ります。「単なる移動手段ではなく、旅のワクワク感を最大化する」という新しいブランドコンセプトを掲げ、機内エンターテイメントを充実させたり、ユニークな就航地をPRしたり、客室乗務員のフレンドリーな接客を徹底したりします。ロゴや機体デザインも、楽しさや冒険心を刺激するものに一新します。これにより、「安さ」という機能的価値だけでなく、「旅の楽しさ」という情緒的価値で競合と差別化を図り、独自のポジションを築くことができるのです。これは、価格競争から脱却し、ブランドのファンを育てるための重要な戦略です。

ブランドイメージが時代に合わなくなった

社会の価値観は常に変化し続けています。かつては受け入れられていた表現やビジネスモデルが、現代では時代遅れと見なされたり、時には批判の対象となったりすることもあります。特に、ダイバーシティ&インクルージョン、サステナビリティ(持続可能性)、ジェンダー平等といったテーマに対する社会の意識は、近年急速に高まっています。

自社のブランドがこうした現代的な価値観と乖離している、あるいは対応できていないと判断した場合、時代に取り残されて「古い企業」というレッテルを貼られる前に、リブランディングによってブランドを近代化させる必要があります。

具体例として、長年、特定の性別役割を前提とした広告表現を続けてきた家庭用品メーカーがあったとします。社会の変化とともに、そうした表現は「ステレオタイプを助長する」と批判を受けるリスクが高まっています。このままでは、特に若い世代の消費者から敬遠され、企業イメージが悪化しかねません。

そこで、「多様な家族の形を応援する」という新しいブランドパーパスを掲げ、リブランディングを実施します。広告には様々な国籍や家族構成の人々を起用し、製品開発においてもユニバーサルデザインを取り入れるなど、事業活動全体で新しい価値観を体現します。これは、社会的な要請に応えるという守りの側面だけでなく、多様性を尊重する先進的な企業として、新たな顧客からの共感を獲得するという攻めの戦略でもあります。

既存事業の成長が鈍化している

長年安定した収益を上げてきた主力事業も、市場の飽和や顧客の高齢化、ライフスタイルの変化などにより、いずれ成長が鈍化する局面を迎えます。いわゆる「ブランドの老化」現象です。熱心な既存ファンはいるものの、新規顧客の獲得が滞り、売上や市場シェアが少しずつ低下していくような状況です。

このような事業の停滞感を打破し、ブランドに新たな刺激と活力を与え、再成長のきっかけを作るために、リブランディングは強力なカンフル剤となり得ます。

例えば、ベビーブーム期に創業し、長年シニア層向けの健康食品でトップシェアを誇ってきた企業があったとします。しかし、主要顧客層が高齢化し、市場全体が縮小傾向にあるため、売上が伸び悩んでいます。

この企業が再成長を目指すには、より若い世代、例えば40~50代のアクティブなミドル層にターゲットを広げる必要があります。そこで、「人生100年時代を謳歌するためのウェルネスパートナー」といったコンセプトでリブランディングを行います。古風なパッケージを一新し、スタイリッシュで洗練されたデザインに変更。販売チャネルも、従来のドラッグストア中心から、オンラインストアやフィットネスクラブなどへ拡大します。これにより、ブランドは「高齢者向け」というイメージから脱却し、より幅広い世代にアピールする「健康と活力の象徴」として生まれ変わることで、新たな成長曲線を描くことが可能になります。

リブランディングのメリット

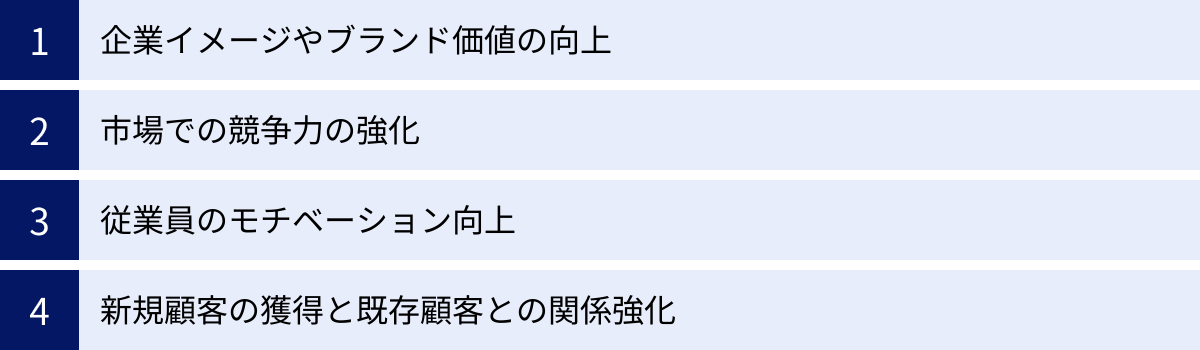

多大な労力とコストを伴うリブランディングですが、成功した暁には企業に計り知れない恩恵をもたらします。ここでは、リブランディングがもたらす4つの主要なメリットについて、その効果を具体的に解説します。

企業イメージやブランド価値の向上

リブランディングの最も直接的で大きなメリットは、企業イメージを刷新し、ブランド価値(ブランドエクイティ)を飛躍的に高めることができる点です。

時代遅れになったイメージ、あるいはネガティブな評判を払拭し、現代の市場や顧客が求めるポジティブなイメージを新たに構築できます。例えば、「古臭い」「保守的」といったイメージを持たれていた企業が、リブランディングによって「革新的」「未来的」「サステナブル」といった現代的な価値観を体現するブランドとして再認識されれば、社会からの評価は一変します。

このイメージ向上は、顧客のブランドに対する心理的な結びつきを強化します。顧客は単に製品の機能を買うのではなく、そのブランドが持つ世界観や価値観に共感し、購入するようになります。これにより、他社製品との単純な価格比較から脱却し、プレミアム価格での販売が可能になったり、顧客ロイヤルティが向上してリピート購入に繋がったりします。 このようにして蓄積された信頼や好意といった無形の資産こそが「ブランド価値」であり、企業の長期的な競争力の源泉となるのです。

市場での競争力の強化

リブランディングは、飽和した市場における競争優位性を再構築するための強力な武器となります。競合他社がひしめき、製品の機能や価格での差別化が困難になった市場において、リブランディングは「我々は何が違うのか」という独自のポジションを明確にし、顧客の心の中に特別な場所を確保することを可能にします。

例えば、多くの企業が「高性能」「低価格」を謳う中で、自社は「究極のシンプルさ」「環境への配慮」「心豊かな時間を提供」といった、異なる価値軸を打ち出すことで、競争の土俵そのものを変えることができます。新しいブランドコンセプトに基づいて製品、サービス、コミュニケーションを再設計することで、競合にはないユニークなブランド体験を創出し、顧客から「このブランドでなければならない」という理由で選ばれる存在になるのです。

さらに、新しい市場や顧客層への進出を目的としたリブランディングは、新たな収益の柱を生み出し、事業ポートフォリオを強化します。既存の競争が激しいレッドオーシャンから、独自の価値で勝負できるブルーオーシャンへと航海するための羅針盤、それがリブランディングの戦略的な役割です。

従業員のモチベーション向上

リブランディングの効果は、顧客や市場といった社外に向けられるものだけではありません。むしろ、社内に向けた「インナーブランディング」としての効果が、成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。

リブランディングのプロセスを通じて、企業の新しいビジョン(目指す姿)やミッション(社会的使命)、バリュー(価値観)が明確に言語化され、全従業員に共有されます。これにより、従業員一人ひとりが「自分たちの会社はどこへ向かっているのか」「自分の仕事が社会に対してどのような価値を提供しているのか」を深く理解し、共感することができます。

この目的意識の共有は、従業員の仕事に対する誇りとエンゲージメントを劇的に高めます。「自分もこの新しいブランドを創る一員なのだ」という当事者意識が芽生え、組織全体に一体感が生まれます。明確なビジョンに向かって全社が一丸となることで、従業員の自発的な行動が促され、生産性の向上やイノベーションの創出にも繋がります。 従業員が自社のブランドに誇りを持ち、熱意をもって顧客に接することが、結果として最高のブランド体験を生み出し、社外へのブランド浸透を加速させるのです。

新規顧客の獲得と既存顧客との関係強化

リブランディングは、顧客との関係性においても二つの大きなメリットをもたらします。それは「新規顧客の獲得」と「既存顧客との関係強化」です。

まず、新しいブランドメッセージやデザイン、価値提案は、これまで自社ブランドに興味のなかった、あるいはリーチできていなかった新しい顧客層の注意を引きます。「なんだか面白そうな会社になったな」「この価値観には共感できる」と感じた人々が、新たな顧客として流入してくるのです。特に、時代に合わせた価値観を打ち出すリブランディングは、情報感度の高い若い世代や、新しいものを求める層に強くアピールします。

一方で、既存顧客に対してはどうでしょうか。ブランドが大きく変わることに戸惑う人もいるかもしれませんが、丁寧なコミュニケーションを通じてリブランディングの意図や背景を伝えることで、「このブランドは時代に合わせて進化し続けている」「これからも応援したい」というポジティブな感情を抱かせることができます。これは、単なるマンネリ化した関係から一歩進んで、ブランドの「変化」と「成長」を共に体験するパートナーとして、より深く、強固な関係性を再構築する絶好の機会となるのです。リブランディングは、ブランドと顧客の関係をリフレッシュし、次のステージへと引き上げる重要なイベントと言えるでしょう。

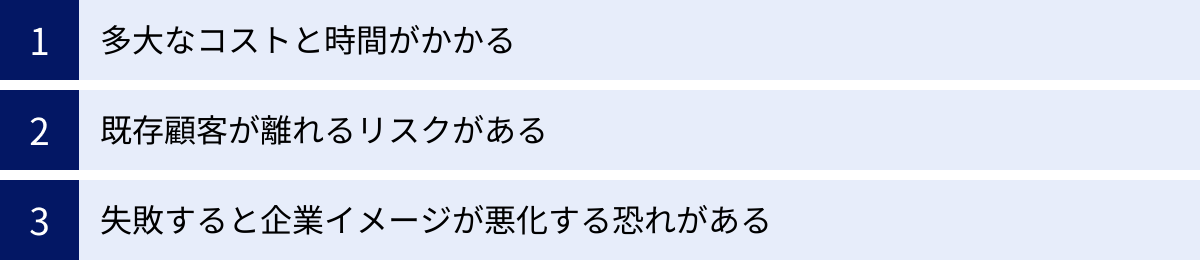

リブランディングのデメリットと注意点

輝かしいメリットがある一方で、リブランディングは慎重に進めなければならない、リスクを伴う経営判断です。安易な実行は、期待した効果が得られないばかりか、かえって状況を悪化させる可能性もあります。ここでは、事前に理解しておくべき3つの主要なデメリットと注意点を解説します。

多大なコストと時間がかかる

リブランディングは、決して手軽にできる施策ではありません。時間と費用の両面で、相当な経営資源の投下を覚悟する必要があります。

まずコスト面では、以下のような多岐にわたる費用が発生します。

- 調査・分析費用: 市場調査、顧客調査、競合分析などを外部の専門会社に依頼する場合の費用。

- コンサルティング費用: ブランド戦略の策定をコンサルティングファームに依頼する場合の費用。

- クリエイティブ開発費用: 新しいロゴ、タグライン、ウェブサイト、パッケージなどのデザイン制作費用。

- 各種制作物・更新費用: 名刺、封筒、会社案内、店舗の看板、社用車の塗装など、旧ブランドロゴが使われているあらゆるものを刷新するための実費。

- 広告・PR費用: 新しいブランドを社内外に告知するための広告キャンペーンやプレスイベントなどの費用。

これらの費用は、企業の規模やリブランディングの範囲にもよりますが、中小企業であっても数百万円から数千万円、大企業になれば数億円以上の投資となることも珍しくありません。

時間的な側面でも、リブランディングは長期戦です。現状分析から戦略策定、クリエイティブ開発、そして社内外への展開と浸透まで、一連のプロセスには最低でも数ヶ月、大規模なものでは1年から数年単位の期間を要します。 この間、プロジェクトを推進するための専任チームや担当者のリソースも継続的に投入しなければなりません。これらのコストと時間に見合うだけの成果を本当に出せるのか、費用対効果を冷静に見極めることが極めて重要です。

既存顧客が離れるリスクがある

企業にとって最も大切な資産の一つが、長年にわたってブランドを愛し、支えてきてくれた既存の顧客(ロイヤルカスタマー)です。しかし、リブランディングによるブランドイメージの大きな変化は、この大切な顧客層に戸惑いや反発、失望感を与え、ブランドから離れてしまうリスクをはらんでいます。

特に、歴史の長いブランドや、特定のイメージが強く定着しているブランドほど、このリスクは高まります。顧客は、慣れ親しんだロゴ、パッケージ、店舗の雰囲気に愛着を抱いています。それが突然、自分たちの知らない、あるいは好まないものに変わってしまったとき、「これはもう私の知っているブランドではない」と感じてしまうのです。

例えば、長年親しまれてきた食品のパッケージデザインを、事前の告知なく大幅に変更した結果、「どこにあるか分からなくなった」「前のデザインの方が美味しそうだった」といった声が殺到し、売上が急落するケースは後を絶ちません。

このリスクを最小限に抑えるためには、なぜリブランディングを行うのか、その背景や目的、新しいブランドが顧客にもたらすメリットを、既存顧客に対して丁寧に、そして誠実に説明するコミュニケーションが不可欠です。リブランディングは、新規顧客を獲得するためだけの施策ではなく、既存顧客との未来を共に創るためのステップであることを理解してもらう努力が求められます。

失敗すると企業イメージが悪化する恐れがある

リブランディングは、成功すれば企業価値を大きく高めますが、失敗した際のダメージもまた甚大です。中途半端なリブランディングや、顧客のインサイトから乖離した自己満足的な変更は、世間から「迷走している」「何をしたいのか分からない」と見なされ、リブランディング前よりも企業イメージを悪化させる危険性があります。

失敗の典型的なパターンは、戦略なきデザインの変更です。経営層の鶴の一声でロゴだけを新しくしたものの、そのロゴが何を象徴しているのか、企業の向かう先をどう示しているのかが誰にも説明できない。これでは、社内外に混乱を招くだけです。

また、新しいブランドコンセプトと、実際の企業活動(製品、サービス、顧客対応など)が伴っていない場合も、顧客の信頼を大きく損ないます。「サステナビリティを大切にします」と宣言したにもかかわらず、環境に配慮していない製品を売り続けていれば、その言行不一致は厳しく批判されるでしょう。

一度悪化してしまったブランドイメージを回復させるには、リブランディングにかかった以上のコストと時間がかかります。「以前のブランドの方が良かった」という声が広まり、ブランドへの信頼が失墜すれば、それは企業の存続に関わる致命的なダメージとなりかねません。 だからこそ、リブランディングは、明確な戦略と周到な準備、そして揺るぎない覚悟をもって臨むべきプロジェクトなのです。

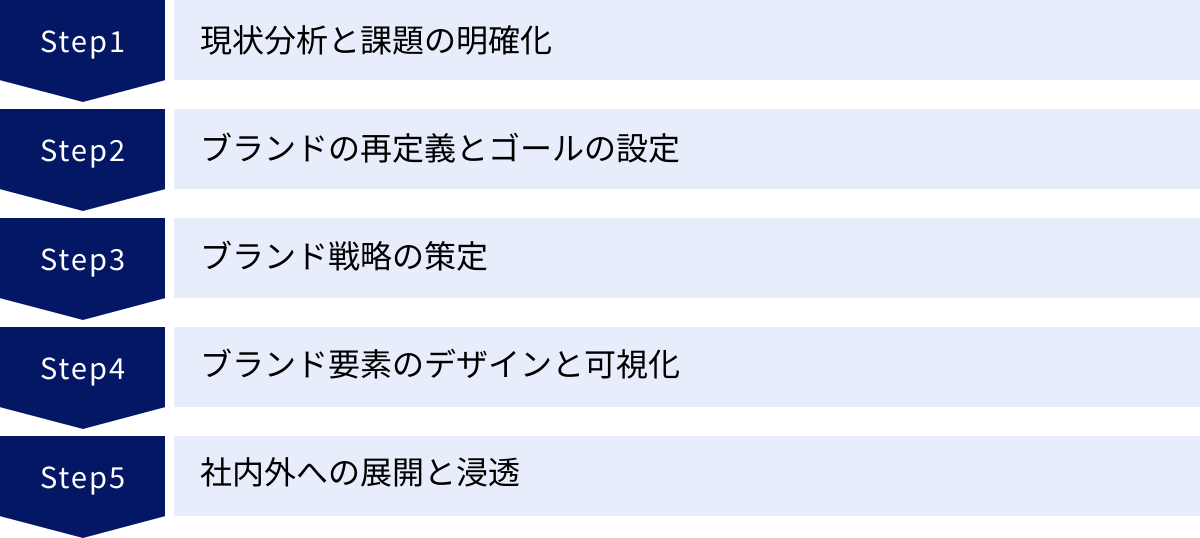

リブランディングの進め方5ステップ

リブランディングを成功に導くためには、場当たり的な対応ではなく、体系的で論理的なプロセスに沿って進めることが不可欠です。ここでは、多くの企業で採用されている、現状分析から実行・改善までを網羅した標準的な5つのステップを、具体的なアクションと共に詳しく解説します。

①現状分析と課題の明確化

リブランディングの成否は、この最初のステップである「現状分析」の精度にかかっていると言っても過言ではありません。まずは自社ブランドが現在どのような状況にあり、どのような課題を抱えているのかを、主観や思い込みを排して客観的に把握することがすべての出発点となります。

3C分析やSWOT分析で自社と市場を把握する

マーケティングの基本的なフレームワークを用いて、自社を取り巻く環境を多角的に分析します。

- 3C分析:

- Customer(市場・顧客): 市場の規模や成長性はどうか?顧客は誰で、どのようなニーズや不満を持っているか?自社ブランドはどのように認識されているか?

- Competitor(競合): 主要な競合はどこか?競合の強み・弱みは何か?競合はどのようなブランド戦略をとっているか?

- Company(自社): 自社の強み・弱みは何か?企業理念やビジョンは何か?どのような経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を持っているか?

- SWOT分析:

- Strength(強み): 自社の内部環境におけるプラス要因。

- Weakness(弱み): 自社の内部環境におけるマイナス要因。

- Opportunity(機会): 外部環境におけるプラス要因。

- Threat(脅威): 外部環境におけるマイナス要因。

これらのフレームワークを活用することで、「自社の強みを活かして市場の機会を掴むためには何が必要か」「外部の脅威から身を守り、自社の弱みを克服するためにはどうすべきか」といった、リブランディングの方向性を導き出すための戦略的な示唆を得ることができます。

顧客や従業員への調査を行う

フレームワークによるマクロな分析と並行して、生の声(インサイト)を集めるミクロな調査も極めて重要です。

- 顧客調査:

- 定量調査: Webアンケートなどを通じて、ブランドの認知度、好意度、イメージ、購入意向などを数値で把握します。

- 定性調査: 顧客へのデプスインタビューやフォーカスグループインタビューを通じて、「なぜそう思うのか」「どのような体験をしたのか」といった、数値では見えない深層心理や背景にあるストーリーを掘り下げます。

- 従業員調査:

- 従業員向けのアンケートやワークショップを実施し、自社ブランドについてどう思っているか、どのような課題を感じているか、会社の未来に何を期待するか、といった内部からの視点を集めます。従業員は、日々顧客と接する最前線にいるため、貴重な情報の宝庫です。

これらの客観的なデータと生々しい声を組み合わせることで、リブランディングで解決すべき真の課題が明確になります。

②ブランドの再定義とゴールの設定

現状分析によって課題が明確になったら、次はその課題を解決し、ブランドをどのような方向へ導くのか、未来の姿を描くステップに進みます。「私たちは何者であり、どこへ向かうのか」というブランドの核(コア)を再定義し、リブランディングプロジェクトの具体的なゴールを設定します。

新しいブランドアイデンティティを定める

ブランドアイデンティティとは、ブランドの根幹をなす自己認識であり、すべてのブランド活動の拠り所となるものです。以下の要素を言語化し、再定義します。

- パーパス(Purpose): 企業の社会的な存在意義。「なぜ、この事業を行うのか」

- ビジョン(Vision): 企業が目指す未来の理想像。「何を成し遂げたいのか」

- ミッション(Mission): ビジョンを実現するための具体的な使命・役割。「何をすべきか」

- バリュー(Value): 組織として大切にする価値観・行動指針。「どのように振る舞うべきか」

これらの要素は、経営層だけで決めるのではなく、現状分析で得られた従業員の声を反映させながら、ワークショップなどを通じて全社的に議論を深めていくことが理想です。ここで定められたブランドアイデンティティが、今後のすべての意思決定のブレない軸となります。

具体的なブランドコンセプトを策定する

ブランドアイデンティティという抽象的な理念を、より具体的で、顧客や市場に伝わる言葉に翻訳したものがブランドコンセプトです。これは、「誰に、どのような独自の価値を、どのように提供するのか」を簡潔に表現した、ブランド戦略の中核をなすアイデアです。

例えば、「伝統の技術と革新的なアイデアで、人々の日常に彩りと驚きを提供する」といった形で策定されます。このコンセプトが、後のロゴデザインや広告メッセージ、製品開発など、あらゆるクリエイティブの指針となります。

同時に、リブランディングの成功を測るための具体的なゴール(KPI: 重要業績評価指標)を設定します。例えば、「1年後のブランド認知度を20%向上させる」「新規顧客層である20代の売上比率を15%まで高める」「従業員エンゲージメントスコアを10ポイント改善する」など、測定可能で達成可能な目標を定めることで、プロジェクトの進捗を管理し、成果を客観的に評価できます。

③ブランド戦略の策定

ブランドの新しい「あるべき姿」が決まったら、それを実現するための具体的な戦略、つまり「戦い方」を設計します。ここでは、主に「誰を相手に(ターゲット)」、「どの場所で(ポジショニング)」戦うのかを明確にします。

ターゲット顧客を具体的に設定する

「すべての人」をターゲットにしたブランドは、結局「誰の心にも」響きません。新しいブランドコンセプトが最も強く響くであろう顧客層を具体的に絞り込み、その人物像を詳細に描き出す(ペルソナ設定)ことが重要です。

ペルソナとは、架空の顧客像のことです。年齢、性別、職業、年収といったデモグラフィック情報だけでなく、ライフスタイル、価値観、趣味、情報収集の方法、抱えている悩みといったサイコグラフィック情報まで、あたかも実在する一人の人物のように詳細に設定します。

このペルソナを設定することで、「この人なら、どんなデザインを好むだろうか?」「この人には、どんな言葉で語りかければ響くだろうか?」といったように、チーム内での目線が統一され、顧客視点での具体的な施策立案が容易になります。

市場でのポジショニングを明確にする

ポジショニングとは、ターゲット顧客の心の中で、競合ブランドと比べて自社ブランドがどのような独自の、そして価値ある位置を占めるのかを定義することです。

一般的には、「価格」と「品質」、「伝統」と「革新」、「機能性」と「デザイン性」といった2つの軸で市場を区切り、競合他社がどこに位置しているかをマッピングします(ポジショニングマップ)。そして、競合がいない、あるいは手薄で、かつ自社の強みを活かせる魅力的な「空白地帯」を見つけ出し、そこを自社の目指すポジションとして定めます。

このポジショニングが明確になることで、競合との不毛な消耗戦を避け、自社ならではの価値を効率的に訴求する戦略を立てることができます。

④ブランド要素のデザインと可視化

これまでのステップで策定してきた抽象的な戦略やコンセプトを、顧客が実際に見て、聞いて、感じることができる具体的な形に落とし込んでいくのがこのステップです。ブランドの世界観を五感で感じられるように「可視化」する、クリエイティブな工程です。

ロゴやタグラインなどを具体的に作成する

ブランドの象徴となる、視覚的・言語的な要素(ブランドエレメント)を開発します。

- ネーミング: 必要に応じて、社名やサービス名を新しいコンセプトに合わせて変更します。

- ロゴマーク/ロゴタイプ: 新しいブランドアイデンティティを象徴するデザインを開発します。

- タグライン/スローガン: ブランドの提供価値や約束を簡潔に伝えるキャッチコピーを作成します。

- ブランドカラー/フォント: ブランドの世界観を表現する色や書体を規定します。

- ブランドボイス: コミュニケーションのトーン&マナー(親しみやすく、専門的に、など)を定義します。

これらの要素は、すべてが②で定めたブランドコンセプトと一貫している必要があり、それぞれが連動して一つの強力なブランドイメージを形成するように設計されなければなりません。

新しいブランド体験を設計する

ブランドは、ロゴや広告だけで作られるものではありません。顧客がブランドに触れるすべての接点(タッチポイント)で、一貫したブランド体験を提供することが極めて重要です。

- ウェブサイト/アプリ: 新しいブランドの世界観を体現したデザインとコンテンツに刷新します。

- 製品/サービス/パッケージ: 製品のデザインや機能、サービスの提供プロセス、パッケージに至るまで、ブランドコンセプトを反映させます。

- 店舗/オフィス: 内装デザイン、BGM、スタッフのユニフォーム、接客応対などを新しいブランドに合わせて設計します。

- 広告/SNS: 新しいターゲットとポジショニングに基づいたメッセージとクリエイティブで、コミュニケーションを展開します。

- カスタマーサポート: 問い合わせ対応の言葉遣いやスピードも、ブランド体験の重要な一部です。

これらのタッチポイントを洗い出し、それぞれで「どのような体験を提供すれば、新しいブランド価値が伝わるか」を設計していきます。

⑤社内外への展開と浸透

練り上げた戦略とクリエイティブを、いよいよ世の中に展開していく最終ステップです。このステップの成否が、リブランディングが「絵に描いた餅」で終わるか、実際にビジネスを動かす力になるかを分けます。

社内への共有と理解を促進する

新しいブランドを社外に発表する前に、まず最優先で行うべきは、従業員への徹底したインナーブランディングです。従業員こそが、新しいブランドの最初のファンであり、最も強力な伝道師でなければなりません。

- 全社説明会の開催: 経営トップ自らの言葉で、リブランディングの背景、目的、新しいビジョンを熱意をもって語ります。

- ブランドブックの配布: ブランドの理念やコンセプト、ロゴの使用規定などをまとめたガイドブックを作成し、全従業員に配布します。

- ワークショップの実施: 新しいブランドを自分ごととして捉え、日々の業務にどう活かしていくかを考える機会を設けます。

従業員の理解と共感が得られて初めて、ブランドは血の通ったものになります。

プレスリリースや広告で社外へ発信する

社内の準備が整ったら、満を持して社外へお披露目します。

- プレスリリースの配信/記者会見の実施: メディアに対して、リブランディングのニュースを公式に発表します。

- ティザー広告/ローンチ広告: 新ブランドの発表に向けて期待感を醸成したり、発表と同時に大規模な広告キャンペーンを展開したりします。

- オウンドメディアでの発信: 自社のウェブサイトやSNSで、リブランディングに込めた想いやストーリーを詳しく伝えます。

- 顧客への通知: 既存顧客に対して、メールやDMでリブランディングの背景を丁寧に説明し、理解を求めます。

重要なのは、単に変更の事実を伝えるだけでなく、「なぜ変わるのか」「それによって顧客にどんないいことがあるのか」というストーリーを語ることです。

効果測定と改善を繰り返す

リブランディングは、発表して終わりではありません。むしろ、ここからが新しいブランド育成のスタートです。

- KPIのモニタリング: ②で設定したKPI(ブランド認知度、売上、ウェブサイトのトラフィックなど)を定期的に測定し、計画通りに進んでいるかを確認します。

- 顧客フィードバックの収集: SNSでの反応、カスタマーサポートへの問い合わせ、顧客満足度調査などを通じて、新しいブランドに対する顧客の評価を収集します。

- PDCAサイクルの実践: 測定結果やフィードバックを基に、コミュニケーション戦略やブランド体験の改善を継続的に行います。

市場や顧客の反応を見ながら、柔軟に軌道修正を繰り返していくことで、新しいブランドは社会に深く根付いていくのです。

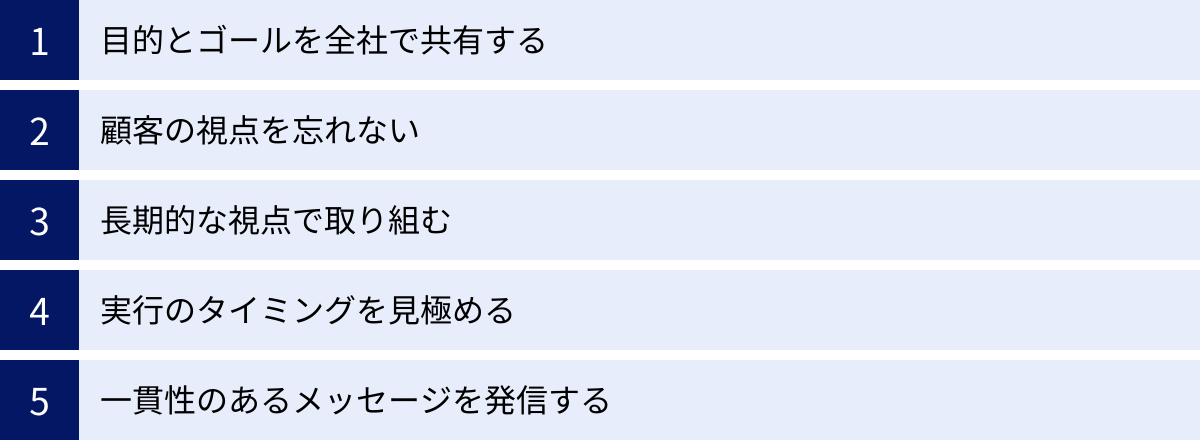

リブランディングを成功させるためのポイント

リブランディングは複雑で難易度の高いプロジェクトですが、いくつかの重要な原則を押さえることで、成功の確率を格段に高めることができます。ここでは、プロジェクトを推進する上で常に心に留めておくべき5つの成功のポイントを解説します。

目的とゴールを全社で共有する

リブランディングが失敗する最大の原因の一つは、「なぜやるのか」という目的意識が組織内で共有されていないことです。経営層だけが盛り上がり、現場の従業員が「またトップが何か始めた」「自分たちには関係ない」と冷めた目で見ていては、成功はおぼつきません。

成功のためには、経営トップから現場の一社員、アルバイトに至るまで、すべての従業員が「我々はなぜリブランディングを行うのか」「この変革を通じて何を目指すのか」を自分自身の言葉で語れるレベルまで、深く理解し、共感している状態を作り出すことが不可欠です。

そのためには、前述の社内説明会やワークショップを一度きりで終わらせるのではなく、何度も繰り返し実施することが重要です。経営層は、自らの言葉でビジョンを語り続け、従業員からの質問や懸念に真摯に耳を傾けなければなりません。目的とゴールという「北極星」が全社で共有されて初めて、組織は一枚岩となり、困難な変革を乗り越えるエネルギーが生まれるのです。

顧客の視点を忘れない

リブランディングは、企業の都合や内部の論理だけで進められがちです。「我々はこうありたい」「こういうイメージを持たれたい」という想いが先行し、最も大切な「顧客がどう感じるか」という視点が抜け落ちてしまう危険性があります。

企業が伝えたいメッセージと、顧客が受け取るメッセージの間にズレが生じたとき、リブランディングは失敗します。 常に顧客の立場に立ち、彼らのニーズ、価値観、感情を理解しようと努める姿勢が求められます。

これを実現するためには、プロジェクトのあらゆる段階で顧客調査を取り入れることが有効です。コンセプト開発の段階で顧客インタビューを行ったり、ロゴデザインの候補をターゲット層に見せて反応を確かめたりすることで、独りよがりな決定を避けることができます。「この変更は、顧客にとって嬉しいことだろうか?」「このメッセージは、顧客に誤解なく伝わるだろうか?」と自問自答し続けることが、顧客に愛されるブランドを創るための基本姿勢です。

長期的な視点で取り組む

リブランディングの効果は、一夜にして現れるものではありません。新しいブランドイメージが社会に浸透し、顧客の心の中に定着するには、相応の時間が必要です。短期的な売上の増減や、発表直後の批判的な意見に一喜一憂し、すぐに方針を転換してしまうようでは、何も成し遂げることはできません。

リブランディングは、数年先、時には10年先の企業の未来を見据えた長期的な投資であると捉え、腰を据えて粘り強く取り組む覚悟が必要です。

もちろん、計画通りに進まない部分については、効果測定の結果に基づいて柔軟に軌道修正を行うべきです。しかし、根本となるブランドのビジョンやコンセプトは、安易に揺らいではいけません。短期的な成果を焦らず、一貫したメッセージを発信し続けることで、徐々に信頼が醸成され、やがて大きな成果となって返ってくることを信じて、取り組みを継続することが成功の鍵となります。

実行のタイミングを見極める

リブランディングは、いつ行っても良いというわけではありません。その効果を最大化するためには、「今だ」という最適なタイミングを見極める戦略的な判断が求められます。

タイミングを計る上で考慮すべき要素は多岐にわたります。

- 市場の変化: 新しいテクノロジーの登場、消費者の価値観の変化、法規制の変更など、外部環境が大きく動くとき。

- 競合の動向: 強力な競合が出現したときや、逆に競合が弱体化しているとき。

- 自社の状況: 経営者が交代したとき、M&Aが完了したとき、記念すべき周年を迎えるとき、あるいは業績が停滞し、変革が不可避になったとき。

早すぎれば社内外の準備が整わず、機運が盛り上がりません。逆に遅すぎれば、手遅れになり、変革のインパクトが薄れてしまいます。 周囲の環境と自社の内部状況を冷静に分析し、最も効果的に新しいメッセージを打ち出せる「潮目」を読む力が、経営者やプロジェクトリーダーには求められます。

一貫性のあるメッセージを発信する

ブランドの信頼は、「一貫性」によって築かれます。ロゴや広告でどんなに素晴らしいことを語っても、実際の製品やサービス、従業員の対応が伴っていなければ、顧客は「言っていることとやっていることが違う」と感じ、ブランドへの信頼を失います。

リブランディングを成功させるためには、広告、ウェブサイト、店舗、製品、カスタマーサポート、そして従業員の振る舞いに至るまで、顧客がブランドに触れるすべての接点(タッチポイント)で、統一された、一貫性のあるメッセージと体験を提供することが絶対条件です。

例えば、「お客様に寄り添う」というブランドコンセプトを掲げたなら、ウェブサイトは分かりやすく、コールセンターは親切で、店舗のスタッフは丁寧でなければなりません。この一貫性を担保するために、ロゴの使用法から文章のトーン&マナーまでを規定した「ブランドガイドライン」を作成し、全社で遵守することが有効です。細部にまで宿る一貫性こそが、ブランドの「らしさ」を形作り、顧客の心に揺るぎない信頼を刻み込むのです。

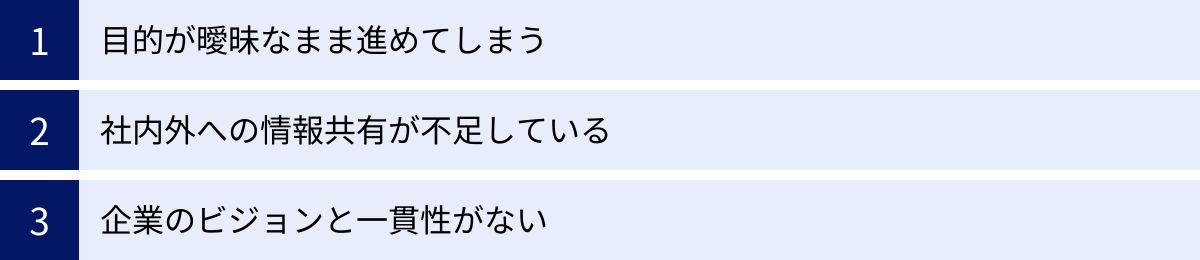

リブランディングで起こりがちな失敗例

リブランディングは諸刃の剣です。成功への道筋がある一方で、陥りやすい失敗のパターンも存在します。ここでは、これからリブランディングに取り組む企業が避けるべき、代表的な3つの失敗例を紹介します。これらを反面教師として、自社のプロジェクトに活かしてください。

目的が曖昧なまま進めてしまう

最も多く見られる失敗が、「なぜリブランディングを行うのか」という根本的な目的が曖昧なまま、プロジェクトが見切り発車してしまうケースです。

「最近、ブランドイメージが古くなった気がするから」「競合が新しいロゴにしたから、うちも変えよう」「社長がデザインを一新したいと言っているから」といった、漠然とした動機や、表面的な模倣から始まるリブランディングは、ほぼ間違いなく失敗します。

目的が曖昧だと、プロジェクトの各段階で意思決定の軸がブレてしまいます。現状分析で何を調べるべきか分からず、ブランドコンセプトも具体化できず、デザイン会社に丸投げ状態になりがちです。その結果、誰の心にも響かない、当たり障りのない、あるいは経営者の自己満足で終わるようなアウトプットが出来上がり、多大なコストと時間を浪費するだけに終わります。

リブランディングは手段であって、目的ではありません。「事業の成長鈍化を打破する」「新しい顧客層を獲得する」といった明確な経営課題の解決という目的があって初めて、リブランディングという手段が意味を持つのです。

社内外への情報共有が不足している

素晴らしいブランド戦略とクリエイティブを策定できたとしても、それを関係者にうまく伝えられなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。特に、社内(従業員)と社外(顧客・パートナー企業)への情報共有とコミュニケーションの不足は、致命的な失敗を招きます。

社内においては、従業員がリブランディングの意図を理解・共感できていないと、新しいブランドを体現した行動がとれません。顧客から「なぜロゴが変わったの?」と聞かれても答えられず、従業員自身が変化に戸惑い、モチベーションが低下します。これでは、インナーブランディングは完全に失敗です。

社外に対しては、変更の背景や意図を丁寧に説明しないと、長年のファンである既存顧客が「裏切られた」「私たちの知っているブランドではなくなった」と感じ、離反する原因になります。唐突な変更は、顧客に不信感と混乱を与えるだけです。なぜ変わる必要があったのか、そしてその変化が顧客にとってどのようなメリットをもたらすのかを、誠意をもって伝えるプロセスを怠ってはなりません。

企業のビジョンと一貫性がない

見た目だけを刷新しても、中身が伴っていなければ、そのリブランディングは必ず見抜かれます。新しいブランドが掲げる理念やビジョンと、実際の企業の事業活動や組織文化との間に一貫性がない場合、顧客や社会からの信頼を大きく損なうことになります。

例えば、「地球環境に優しいサステナブルな企業へ」と高らかに宣言しながら、製造プロセスでは依然として大量の廃棄物を出し、従業員の労働環境も劣悪なままだとしたらどうでしょうか。その矛盾は遅かれ早かれ露呈し、「グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)」だと厳しく批判されるでしょう。

リブランディングは、単なるコミュニケーション上の化粧直しではなく、企業の「在り方」そのものを変える覚悟を伴うべきです。 新しいブランドとして約束したことを、製品開発、サプライチェーン管理、人材育成、顧客対応といった事業の隅々にまで反映させ、実行していく。この「言行一致」の姿勢こそが、本物のブランド信頼を築く唯一の道です。表面的なデザインの変更に終始し、事業や組織の変革が伴わないリブランディングは、最も危険な失敗パターンの一つと言えます。

リブランディング支援に強いおすすめの会社3選

リブランディングは高度な専門知識と経験を要するプロジェクトであり、自社だけですべてを完遂するのは困難な場合が少なくありません。外部の専門家の力を借りることで、客観的な視点を取り入れ、戦略の精度を高めることができます。ここでは、リブランディング支援において豊富な実績と強みを持つ代表的な会社を3社紹介します。

| 会社名 | 特徴 | 公式サイト参照 |

|---|---|---|

| 株式会社インターブランドジャパン | 世界最大級のグローバルネットワークと、ブランド価値評価(Best Global Brands)に基づいた戦略的なブランディング支援が強み。 | 株式会社インターブランドジャパン公式サイト |

| 株式会社グラムコ | 調査・分析からデザイン開発まで一貫して手掛ける独立系のブランディング専門会社。特にアジア市場での実績が豊富。 | 株式会社グラムコ公式サイト |

| 株式会社博報堂 | 総合広告代理店ならではの、データに基づくマーケティング戦略と、クリエイティブ、メディアを統合した大規模なコミュニケーション設計が強み。 | 株式会社博報堂公式サイト |

①株式会社インターブランドジャパン

株式会社インターブランドジャパンは、世界20カ国以上に拠点を置く世界最大級のブランディング専門会社、インターブランドの日本法人です。グローバルで培われた豊富な知見とネットワークを最大の強みとしています。

同社の特筆すべき点は、毎年発表されるブランド価値評価ランキング「Best Global Brands」に代表されるように、ブランドを経営資産として捉え、その価値を定量的に評価・分析する独自の方法論を持っていることです。この分析力に基づき、現状の課題抽出から、事業戦略と連動したブランド戦略の策定、ブランドアイデンティティの定義、ネーミングやデザインといったクリエイティブ開発、さらにはブランド体験の設計まで、一貫した支援を提供しています。グローバル展開を目指す企業や、経営戦略の根幹からブランドを見直したい企業にとって、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。(参照:株式会社インターブランドジャパン公式サイト)

②株式会社グラムコ

株式会社グラムコは、1987年の設立以来、ブランディングに特化してきた独立系のコンサルティングファームです。特定の広告代理店グループに属さない中立的な立場から、クライアントにとって最適なブランド戦略を提案できる点を強みとしています。

同社のサービス範囲は非常に広く、プロジェクトの初期段階である市場調査や競合分析、社内ヒアリングから、ブランドコンセプトの開発、CI/VI(コーポレート・アイデンティティ/ビジュアル・アイデンティティ)の策定、ネーミングやロゴデザインの開発、そしてブランドブックの作成やインナーブランディングの支援まで、リブランディングに必要なあらゆるプロセスをワンストップで手掛けています。特に、中国やASEAN諸国など、アジア市場におけるブランディングに豊富な実績とネットワークを有している点も大きな特徴です。日本国内だけでなく、アジア市場でのブランド構築を視野に入れている企業に適しています。(参照:株式会社グラムコ公式サイト)

③株式会社博報堂

株式会社博報odoは、日本を代表する総合広告代理店であり、その事業の一環として強力なブランディング支援機能を有しています。広告会社ならではの強みは、何と言っても生活者に関する膨大なデータと、それに基づく深いインサイトです。

同社は、独自の生活者調査やデータ分析プラットフォームを活用し、ターゲット顧客の心理や行動を徹底的に分析。その上で、心に響くブランドメッセージやクリエイティブを開発し、テレビCMからデジタル広告、イベントまで、あらゆるメディアを統合した効果的なコミュニケーション戦略を設計・実行する力に長けています。リブランディングの戦略策定から、最終的なアウトプットである大規模な広告キャンペーンまで、一気通貫で任せたいと考える企業にとって、非常に心強い存在です。クリエイティビティと実行力を両立させたい場合に有力な選択肢となるでしょう。(参照:株式会社博報odo公式サイト)

まとめ

本記事では、リブランディングの基本的な定義から、その目的、メリット・デメリット、そして成功に導くための具体的な5つのステップと重要なポイントまで、幅広く解説してきました。

リブランディングとは、単なるロゴやデザインの変更といった表面的なイメージチェンジではありません。それは、変化し続ける市場環境や経営戦略に対応し、企業の未来を切り拓くために、ブランドの価値そのものを再構築する、極めて重要な経営戦略です。

成功すれば、企業イメージの向上、競争力の強化、従業員のモチベーション向上といった計り知れないメリットをもたらしますが、その道のりは決して平坦ではありません。多大なコストと時間を要し、進め方を誤れば既存顧客の離反や企業イメージの悪化といった深刻なリスクも伴います。

リブランディングを成功させるためには、

- なぜやるのかという「目的」を全社で共有すること

- 顧客の視点を決して忘れないこと

- 短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点で取り組むこと

- すべての顧客接点で「一貫性」のあるメッセージを発信し続けること

これらの原則を常に念頭に置き、綿密な分析と戦略に基づいたステップを着実に踏んでいくことが不可欠です。

この記事が、リブランディングという大きな決断に直面している、あるいはこれから検討しようとしているすべての企業にとって、その一歩を踏み出すための確かな道標となれば幸いです。