企業の持続的な成長において、「ブランド」の価値はますます重要になっています。多くの企業は顧客や社会に向けた「アウターブランディング」に力を注いでいますが、そのブランド価値を真に高めるためには、もう一つの重要な要素、すなわち「インナーブランディング」が不可欠です。

本記事では、インナーブランディングの基本的な概念から、その重要性、具体的なメリット、そして成功に導くための進め方までを網羅的に解説します。従業員一人ひとりが自社のブランドを深く理解し、誇りを持ち、日々の行動で体現していくための具体的なステップと成功のポイントを学び、組織の根幹から競争力を高めていきましょう。

目次

インナーブランディングとは

インナーブランディングとは、企業の理念やビジョン、価値観といったブランドの根幹を、社内に向けて(=従業員に対して)浸透させるための戦略的な活動全般を指します。その最終的な目的は、従業員一人ひとりがブランドの価値を深く理解・共感し、それを日々の業務における判断基準や行動に結びつけ、自律的にブランドを体現する存在になることです。

多くの人が「ブランディング」と聞くと、テレビCMや広告、ロゴデザインなど、社外の顧客や消費者に対するアピールを思い浮かべるかもしれません。それは「アウターブランディング」と呼ばれ、企業の認知度向上や製品・サービスの販売促進を主な目的とします。

一方で、インナーブランディングの対象は「従業員」です。企業の最も内側にいる存在である従業員に、自社が「何のために存在するのか(ミッション)」「どこを目指しているのか(ビジョン)」「何を大切にしているのか(バリュー)」を伝え、共感を育むことに焦点を当てます。これは、単にスローガンを唱和させたり、理念を暗記させたりするような表面的な活動ではありません。なぜその理念が生まれたのかという背景のストーリーや、自らの仕事がどのようにその理念の実現に貢献しているのかを、従業員が「自分ごと」として捉えられるように働きかける、深く、継続的なコミュニケーション活動なのです。

例えば、あるIT企業が「テクノロジーで、人々の挑戦を後押しする」というビジョンを掲げているとします。インナーブランディングが機能していない組織では、エンジニアはただ仕様書通りにコードを書き、営業はただ製品のスペックを説明するだけかもしれません。しかし、インナーブランディングが成功している組織では、エンジニアは「この機能が、お客様のどんな挑戦を可能にするだろうか」と考えながら開発に取り組み、営業は「お客様の挑戦を後押しするために、この製品をどう活用できるか」という視点で提案を行います。このように、全従業員の意識と行動の根底に共通の価値観が根付くことで、組織全体としての一貫性と推進力が生まれます。

インナーブランディングは、社内広報活動と混同されることもありますが、両者は目的と範囲が異なります。社内広報は、経営情報や社内イベントの告知など、情報の「伝達」を主な目的とします。もちろん、社内報やイントラネットといった社内広報のツールはインナーブランディングにおいても活用されますが、インナーブランディングはより戦略的です。情報の伝達に留まらず、対話や体験を通じて従業員の「共感」を醸成し、最終的には「行動変容」を促すことまでを目指す、より包括的な概念と言えるでしょう。

まとめると、インナーブランディングは「従業員を、ブランドの最も熱心なファンであり、最高の体現者にするための活動」です。従業員の心に火をつけ、企業と従業員が同じ夢を共有するパートナーシップを築くこと。それがインナーブランディングの本質的な価値なのです。

アウターブランディングとの違い

インナーブランディングとアウターブランディングは、どちらも企業のブランド価値を高めるという最終的なゴールは共有していますが、その対象、目的、手法において明確な違いがあります。両者の関係性を正しく理解することは、効果的なブランディング戦略を構築する上で非常に重要です。

アウターブランディングは、その名の通り、企業の「外側」、すなわち顧客、株主、取引先、地域社会、そして潜在的な顧客層を対象とします。その主な目的は、自社の製品やサービスの認知度を高め、ポジティブなイメージを構築し、最終的には購買や利用に繋げることです。手法としては、テレビCMや雑誌広告、Web広告、プレスリリース、SNSでの情報発信、イベントの開催など、多岐にわたるマーケティング・広報活動が中心となります。アウターブランディングは、顧客の心の中に「このブランドは信頼できる」「この製品は魅力的だ」といった認識を植え付け、市場における競争優位性を確立することを目指します。

一方、インナーブランディングの対象は、企業の「内側」にいる経営層から一般社員、パート・アルバイトに至るまでの全従業員です。その目的は、企業の理念やビジョンへの共感を促し、従業員エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、組織としての一体感を醸成することにあります。手法としては、社内報やイントラネットでの情報共有、経営層からのメッセージ発信、理念浸透のためのワークショップや研修、行動指針と連動した評価制度の構築、社内イベントなどが挙げられます。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | インナーブランディング | アウターブランディング |

|---|---|---|

| 対象 | 従業員(経営層、管理職、一般社員など) | 顧客、取引先、株主、社会、潜在顧客 |

| 目的 | 企業理念・ビジョンの浸透、従業員エンゲージメント向上、組織の一体感醸成、行動変容の促進 | 認知度向上、ブランドイメージ構築、購買促進、顧客ロイヤルティ向上 |

| 主な手法 | 社内報、イントラネット、ワークショップ、研修、1on1、社内イベント、評価・表彰制度 | 広告(TV、Web、新聞など)、PR活動、SNSマーケティング、Webサイト、イベント、CSR活動 |

| 目指す姿 | 全従業員がブランドの体現者となる | 市場や社会から選ばれるブランドとなる |

| キーワード | 共感、浸透、エンゲージメント、自分ごと化 | 認知、イメージ、信頼、ロイヤルティ |

ここで最も重要なのは、インナーブランディングとアウターブランディングは対立するものではなく、相互に深く関連し、補完し合う関係にあるという点です。両者は車の両輪のようなもので、片方だけではブランドという車を力強く前進させることはできません。

例えば、企業がアウターブランディングとして「私たちはお客様一人ひとりに寄り添う、温かいサービスを提供します」と大々的に宣伝したとします。しかし、社内では従業員が疲弊し、自社のサービスに誇りを持てず、ノルマ達成のみを考えるような環境(インナーブランディングの欠如)であればどうなるでしょうか。顧客は、広告で謳われている理想と、実際の店舗や電話口で受ける従業員の対応とのギャップに失望し、ブランドへの信頼は一瞬で失墜してしまいます。

逆に、インナーブランディングが成功し、従業員全員が「お客様に寄り添う」という理念を心から信じ、誇りを持って実践している企業では、広告がなくても、従業員一人ひとりの真摯な対応が最高の「生きた広告」となります。その心のこもったサービスに感動した顧客は、熱心なファンとなり、口コミを通じて新たな顧客を呼び込んでくれるでしょう。このように、インナーブランディングの成功は、アウターブランディングの効果を何倍にも増幅させる土台となるのです。

企業が発信するメッセージ(アウター)と、それを体現する従業員の行動(インナー)が一貫して初めて、本物の強いブランドが構築されます。したがって、これからのブランディング戦略においては、「外にどう見せるか」と同時に、「内にどう浸透させるか」を常にセットで考える視点が不可欠と言えるでしょう。

インナーブランディングが重要視される理由

近年、多くの企業がインナーブランディングの重要性を認識し、積極的に取り組み始めています。その背景には、単なる流行りではなく、現代のビジネス環境や社会構造の大きな変化があります。ここでは、特に重要な二つの変化、「働き方の多様化」と「人材の流動化」という観点から、なぜ今インナーブランディングが不可欠なのかを掘り下げていきます。

働き方の多様化への対応

新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、リモートワークやハイブリッドワーク(オフィス勤務と在宅勤務の組み合わせ)が急速に普及し、働き方は劇的に多様化しました。この変化は、通勤時間の削減やワークライフバランスの向上といった多くのメリットをもたらした一方で、企業組織にとっては新たな課題を浮き彫りにしました。その一つが、従業員の帰属意識や組織としての一体感の希薄化です。

従来のオフィス中心の働き方では、従業員は毎日顔を合わせ、何気ない雑談やランチ、飲み会といった非公式なコミュニケーションを通じて、自然と企業文化を肌で感じ、仲間との連帯感を育んできました。しかし、リモートワークが主体となると、こうした偶発的なコミュニケーションの機会は激減します。同僚の顔を見るのは画面越しの会議の時だけ、という状況も珍しくありません。

このような物理的な接点の減少は、従業員が「自分はこの組織の一員である」という感覚を持ちにくくさせます。会社との繋がりが業務上のやり取りのみになってしまうと、企業が大切にしている理念やビジョンは共有されにくく、単なる「仕事を行う場所」としてのドライな関係に陥りがちです。

ここで、インナーブランディングが極めて重要な役割を果たします。物理的な繋がりが弱まる中で、組織を一つに束ねるものは何か。それは、企業が掲げる理念やビジョン、共有された価値観といった「目に見えない精神的な繋がり」です。インナーブランディングを通じて、従業員一人ひとりが「自分たちは何のためにこの会社に集い、どこへ向かっているのか」という共通の目的意識を持つことができれば、たとえ働く場所が離れていても、組織としての一体感を維持し、同じ方向を向いて進むことができます。

また、働き方の多様化は、従業員の自律性をより一層求めるようになります。上司が常に隣にいて細かく指示を出すことが難しい環境では、従業員一人ひとりが自ら考え、判断し、行動することが不可欠です。その際の判断の拠り所となるのが、浸透した企業理念や行動指針です。インナーブランディングによって、「こういう場面では、私たちの会社ならこう判断するべきだ」という共通の価値基準が全従業員にインストールされていれば、マネジメントコストを削減しつつ、組織全体として一貫性のある質の高いアウトプットを生み出し続けることが可能になるのです。

人材の流動化と人材獲得競争の激化

終身雇用制度が過去のものとなり、転職がキャリアアップのための一般的な選択肢となった現代において、人材の流動性はかつてなく高まっています。優秀な人材は、より良い条件や成長機会を求めて、業界や国境を越えて移動します。この「大転職時代」において、企業はかつてないほど激しい人材獲得競争にさらされています。

このような状況下で、企業が優秀な人材を惹きつけ、そして何よりも自社に定着してもらうために重要となるのが、「エンプロイヤーブランド(働く場所としての企業の魅力)」です。そして、そのエンプロイヤーブランドの根幹を成すのがインナーブランディングです。

かつては、高い給与や充実した福利厚生といった金銭的・物質的な条件が、企業選びの主な基準でした。もちろん、それらが今も重要であることに変わりはありません。しかし、特に若い世代を中心に、仕事に求める価値観は大きく変化しています。彼らは、単にお金のためだけに働くのではなく、「その会社で働くことに、どんな意味があるのか」「自分の価値観と、会社の理念が合っているか」「仕事を通じて社会に貢献できるか」といった、精神的な満足や「働きがい」を強く求める傾向にあります。

インナーブランディングは、まさにこの「働きがい」を醸成するための活動です。自社の存在意義(パーパス)や社会に対する貢献を明確に示し、それに共感する従業員が集まることで、組織は単なる利益追求集団ではなく、共通の志を持つコミュニティへと進化します。従業員は自社の仕事に誇りを持ち、「この会社の一員であり続けたい」と考えるようになります。これが、人材の定着、すなわち離職率の低下に直結します。

さらに、インナーブランディングは採用活動においても絶大な効果を発揮します。自社に誇りを持っている従業員は、友人や知人に自分の会社を自然と推薦するようになります(リファラル採用)。また、企業の口コミサイトやSNSなどで、現役社員が自社の働きがいについてポジティブな発信をすれば、それはどんな巧みな採用広告よりも説得力のあるメッセージとして、求職者の心に響きます。結果として、企業の理念に本当に共感してくれる、カルチャーフィットした優秀な人材からの応募が増え、採用のミスマッチを防ぎ、採用コストの削減と質の向上を同時に実現できるのです。

このように、働き方と人材を巡る環境の大きな変化に対応し、持続的な成長を遂げるために、インナーブランディングはもはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって不可欠な経営戦略となっているのです。

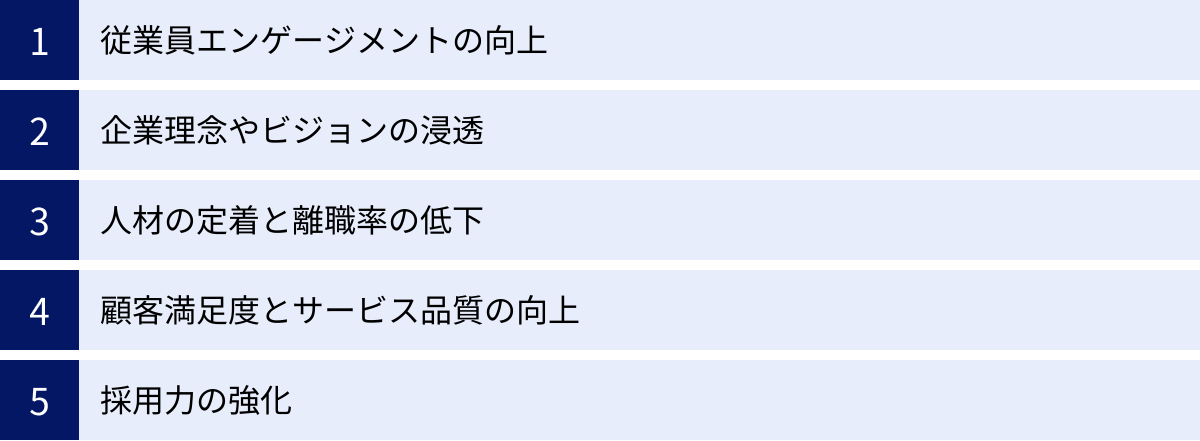

インナーブランディングがもたらす5つのメリット

インナーブランディングに戦略的に取り組むことは、企業に多くのポジティブな効果をもたらします。従業員の意識が変わり、行動が変わることで、組織の内側から力強い変革が生まれ、最終的には企業の競争力そのものを高めることに繋がります。ここでは、インナーブランディングがもたらす代表的な5つのメリットについて、具体的に解説します。

① 従業員エンゲージメントの向上

インナーブランディングがもたらす最も直接的で重要なメリットは、従業員エンゲージメントの向上です。従業員エンゲージメントとは、従業員が自社に対して抱く「愛着心」や「貢献意欲」を指す言葉です。単なる従業員満足度(ES)が働きやすさや待遇への満足といった「受動的」な感情であるのに対し、エンゲージゲージメントは「会社の成長に貢献したい」という「能動的」で主体的な意欲を含む、より深い関係性を示します。

インナーブランディングを通じて、従業員は自社の理念やビジョン、社会における存在意義を深く理解します。そして、自分の仕事がその壮大な目標の実現にどのように繋がっているのかを実感できるようになります。この「意味合いの発見」こそが、エンゲージメントを高める上で極めて重要です。「自分は単なる歯車ではない。会社の未来を創る一員なのだ」という誇りと当事者意識が、仕事への情熱ややりがいに火をつけます。

エンゲージメントの高い従業員は、自らの役割や責任範囲を超えて、より良い成果を出すために主体的に行動する傾向があります。新しいアイデアを積極的に提案したり、困難な課題にも粘り強く取り組んだり、チームメンバーと協力してより高い目標を目指したりします。こうした従業員のポジティブなエネルギーは組織全体に伝播し、生産性の向上、イノベーションの創出、そして組織全体の活性化に大きく貢献するのです。

② 企業理念やビジョンの浸透

多くの企業では、立派な企業理念やビジョンが額縁に飾られてはいるものの、従業員の日常業務とはかけ離れた「お題目」になってしまっているケースが少なくありません。インナーブランディングは、この理念やビジョンを「生きた言葉」として、組織の隅々にまで浸透させる役割を果たします。

ワークショップや全社会議、社内報など、様々な施策を通じて繰り返し理念に触れる機会を設けることで、従業員はその意味を多角的に理解し、自分自身の言葉で語れるようになります。経営層が自らの体験を交えて理念の背景を語り、現場のリーダーが日々の業務と理念を結びつけて説明することで、理念は抽象的な概念から、日々の判断や行動の拠り所となる具体的な指針へと変わっていきます。

全従業員が共通の価値観、つまり「北極星」を共有している組織は、非常に強力です。個々の従業員が迷った時に立ち返るべき判断基準が明確であるため、意思決定のスピードと質が向上します。また、部署間の壁を越えて、全社が同じ目標に向かって一丸となって取り組むことができるため、組織としての一貫性と推進力が飛躍的に高まるのです。

③ 人材の定着と離職率の低下

優秀な人材の確保と定着は、現代の企業にとって最重要課題の一つです。インナーブランディングは、この課題に対する強力な解決策となります。従業員が自社にエンゲージメントを感じ、理念に共感している状態は、「この会社で働き続けたい」という定着意向を強く促進します。

特に、入社後の価値観のミスマッチによる早期離職は、企業にとって大きな損失です。インナーブランディングに力を入れている企業は、採用段階から自社の理念やカルチャーを明確に発信するため、それに共感した人材が集まりやすくなります。入社後も、その理念が一貫して組織内に息づいているため、従業員は「思っていたのと違った」というギャップを感じにくく、スムーズに組織に溶け込むことができます。

従業員が自社のファンとなり、仕事に誇りを持つようになれば、待遇や条件だけで安易に他社へ転職しようとは考えにくくなります。離職率が低下すれば、採用コストや再教育コストが削減されるだけでなく、組織内に知識やノウハウが蓄積され、長期的な視点での人材育成が可能になるなど、計り知れないメリットが生まれます。

④ 顧客満足度とサービス品質の向上

インナーブランディングの成果は、社内だけに留まりません。むしろ、その真価は社外、特に顧客との関係性において発揮されると言っても過言ではありません。従業員のブランドへの誇りと理解は、サービス品質の向上を通じて、最終的に顧客満足度(CS)の向上に直結します。

自社の製品やサービスに心からの愛情と自信を持っている従業員は、その魅力を熱意をもって顧客に伝えることができます。マニュアル通りの形式的な対応ではなく、「どうすればこのお客様にもっと喜んでもらえるだろうか」という視点で、心のこもったサービスを提供しようとします。例えば、アパレル店の店員が自社ブランドの服のデザイン哲学や素材へのこだわりに共感していれば、その情熱はお客様にも伝わり、単なる販売行為を超えた豊かな購買体験を生み出すでしょう。

このように、ブランドを体現する従業員一人ひとりの行動こそが、最強のブランディングとなります。従業員の満足(インナー)が顧客の満足(アウター)を生み出すという好循環が生まれ、企業の評判を高め、リピート顧客やロイヤルカスタマーの育成に繋がっていくのです。

⑤ 採用力の強化

インナーブランディングは、「攻め」の採用戦略においても強力な武器となります。従業員エンゲージメントが高い企業は、自然と「働きがいのある会社」としての評判が高まります。

最も効果的なのが、リファラル採用(社員紹介制度)の活性化です。自社に満足し、誇りを持っている従業員は、優秀な友人や知人に「うちの会社はいいよ」と自信をもって推薦します。企業側にとっては、信頼できる従業員からの紹介であるため、カルチャーフィットする可能性の高い優秀な人材に出会える確率が高まり、採用コストも大幅に削減できます。

また、インターネットが普及した現代では、企業の口コミサイトやSNSが就職・転職活動において重要な情報源となっています。従業員が自社の働きがいや魅力について自発的にポジティブな情報を発信すれば、それはどんな採用広告よりも信頼性の高いメッセージとして求職者に届きます。結果として、企業の理念やビジョンに惹かれた質の高い応募者が自然と集まるようになり、採用市場における競争優位性を確立できるのです。

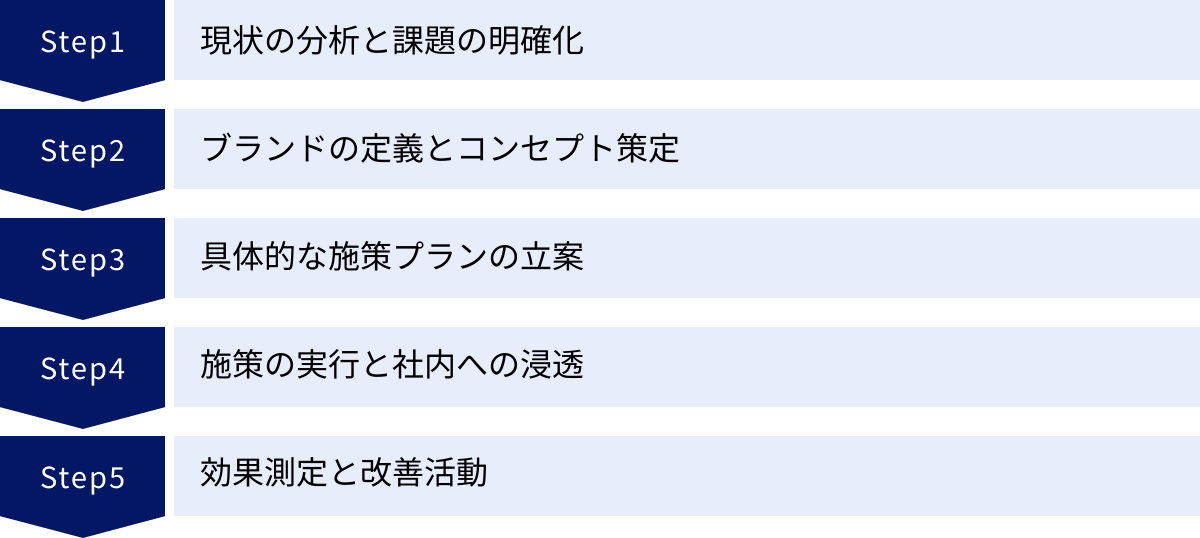

インナーブランディングの進め方5ステップ

インナーブランディングは、思いつきでイベントを行ったり、ポスターを貼ったりするだけでは成功しません。企業の現状を正しく把握し、明確なゴールを設定した上で、計画的かつ継続的に実行していく必要があります。ここでは、インナーブランディングを効果的に進めるための標準的な5つのステップを解説します。

① STEP1:現状の分析と課題の明確化

何よりもまず、スタート地点である「現状」を客観的に把握することから始めます。自社の理念やビジョンが、現在従業員にどの程度理解され、共感されているのか。組織の一体感やエンゲージメントのレベルはどのくらいか。部署や階層によって認識のズレはないか。これらの問いに対する答えを、データに基づいて明らかにしていきます。

具体的な分析手法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 従業員意識調査・サーベイ: 匿名式のアンケート調査を通じて、企業理念の浸透度、従業員エンゲージメント、満足度、働きがいなどを定量的に測定します。パルスサーベイ(短期・高頻度で行う調査)を活用し、変化を時系列で追うことも有効です。

- インタビュー・ヒアリング: 経営層、管理職、一般社員など、様々な階層や部署の従業員に直接話を聞き、生の声を収集します。アンケートでは見えない、より深いインサイトや本音、具体的なエピソードなどを引き出すことが目的です。特に、日頃から会社に対して批判的な意見を持つ従業員(クリティカルマイノリティ)の声にも耳を傾けることが、課題の本質を捉える上で重要です。

- ワークショップ: 小グループでのディスカッションを通じて、自社の強み・弱み、ブランドイメージ、組織課題などを従業員自らの言葉で洗い出してもらいます。他者の意見を聞くことで、個人の認識が深まる効果も期待できます。

これらの定量データ(サーベイ結果)と定性データ(インタビューでの生の声)を組み合わせることで、自社のインナーブランディングにおける課題が具体的かつ多角的に見えてきます。「理念の認知度は高いが、共感度が低い」「経営層と現場の間に認識の大きなギャップがある」「部署間の連携が取れておらず、セクショナリズムが蔓延している」といった課題を明確にすることが、次のステップに進むための羅針盤となります。

② STEP2:ブランドの定義とコンセプト策定

現状分析で見えてきた課題を踏まえ、インナーブランディングを通じて「従業員に何を伝え、最終的にどうなってほしいのか」というゴールを定義します。このステップの核となるのは、自社ブランドの根幹であるミッション(存在意義)、ビジョン(目指す未来)、バリュー(価値観・行動指針)を、従業員にとって分かりやすく、共感できる言葉で再定義・言語化することです。

既存のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が抽象的で分かりにくい場合は、より具体的な表現に磨き上げる必要があります。例えば、「社会に貢献する」というミッションを、「独自の技術で、100年後の子どもたちが安心して暮らせる地球環境を創る」のように、情景が目に浮かぶようなストーリー性のある言葉にすることで、従業員の心に響きやすくなります。

次に、このブランドの核となるメッセージを、インナーブランディング活動全体を貫く「コンセプト」や「スローガン」に落とし込みます。 このコンセプトは、従業員が活動の目的を瞬時に理解し、自分ごととして捉えるための旗印となります。例えば、「全員がブランドの伝道師になろう」「Challenge for Next 100」といった、覚えやすく、ポジティブな行動を促すような言葉が考えられます。

このプロセスでは、経営層だけでなく、STEP1の分析で浮かび上がったキーパーソンや、各部署の代表者などを巻き込むことが重要です。多様な視点を取り入れることで、全社的に受け入れられやすく、実効性の高いコンセプトを生み出すことができます。

③ STEP3:具体的な施策プランの立案

策定したコンセプトを実現するために、具体的な施策プランへと落とし込んでいきます。ここでは、「誰に(Target)」「何を(Message)」「いつ(Timing)」「どのように(How)」という観点で、コミュニケーションプランを詳細に設計します。

インナーブランディングの施策は、一方的な情報伝達に偏るのではなく、「認知・理解」「共感・納得」「行動・実践」という従業員の意識変容の段階に合わせて、バランス良く組み合わせることが重要です。

- 認知・理解フェーズの施策: 理念やビジョンを知ってもらうための施策。

- 例:経営層からのメッセージ発信、社内報での特集、クレドカードの配布、動画コンテンツの制作など。

- 共感・納得フェーズの施策: 対話や体験を通じて、自分ごと化を促す施策。

- 例:理念浸透ワークショップ、部門横断プロジェクト、上司と部下の1on1ミーティングなど。

- 行動・実践フェーズの施策: 理念に基づいた行動を促し、定着させるための施策。

- 例:行動指針を反映した評価制度への改定、理念を体現した社員の表彰制度、成功事例の共有会など。

また、施策の実行計画は、短期(〜半年)、中期(〜1年)、長期(1年〜)のタイムラインでロードマップを描くことが成功の鍵です。一度にすべてをやろうとせず、まずはインパクトの大きい施策や、実行しやすい施策から着手し、小さな成功体験を積み重ねながら、徐々に活動を拡大していくアプローチが現実的です。

④ STEP4:施策の実行と社内への浸透

立案したプランに基づき、いよいよ施策を実行に移します。このフェーズで最も大切なのは、活動を「やらされ感」のあるイベントで終わらせないための工夫です。

まず、経営層の強力なコミットメントが不可欠です。社長や役員が自らの言葉でインナーブランディングの重要性を語り、あらゆる施策に積極的に参加する姿勢を見せることで、従業員は「会社は本気だ」と感じ、活動への関心と信頼が高まります。

次に、現場の管理職を巻き込むことが極めて重要です。管理職は、経営と現場をつなぐハブとなる存在です。彼らがインナーブランディングの目的を深く理解し、自部署のメンバーに日々の業務と関連付けながらメッセージを伝えていくことで、理念は現場の隅々にまで浸透していきます。管理職向けの研修や説明会を丁寧に実施し、彼らを強力な推進役として育成することが成功の分かれ目となります。

そして、施策の実行においては、一方通行の情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションを常に意識しましょう。ワークショップでの意見交換、イントラネットでのコメント機能、アンケートなどを通じて、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、それに応える姿勢を見せることが、共感と参画意識を育む上で欠かせません。

⑤ STEP5:効果測定と改善活動

インナーブランディングは、一度施策を実行して終わり、というプロジェクトではありません。企業文化や従業員の意識を変革していく、息の長い継続的な取り組みです。そのため、活動の効果を定期的に測定し、その結果に基づいて計画を柔軟に見直していく「PDCAサイクル」を回すことが不可欠です。

効果測定の指標としては、STEP1で設定したものが基準となります。

- 定量的指標: 従業員エンゲージメントスコア、理念浸透度調査の結果、離職率、リファラル採用の応募数、生産性に関するデータなど。

- 定性的指標: 従業員インタビューでの発言の変化、社内会議での議論の質の変化、社内コミュニケーションの活性化度合いなど。

これらの指標を定期的に(例えば半期に一度)観測し、「どの施策が効果的だったのか」「どこに新たな課題が生まれたのか」を分析します。その結果をもとに、次期の施策プランを修正・改善していくのです。この地道な改善活動を繰り返すことで、インナーブランディングは徐々に組織の血肉となり、揺るぎない企業文化として根付いていくのです。

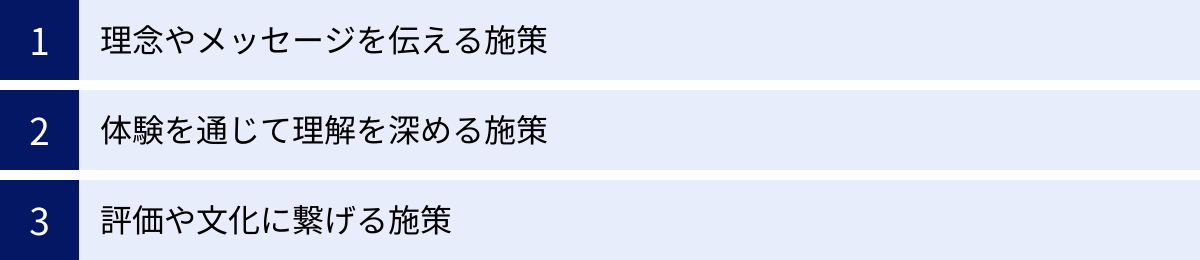

インナーブランディングの具体的な施策例

インナーブランディングを推進するための施策は多岐にわたります。重要なのは、自社の課題や目指す姿に合わせて、これらの施策を戦略的に組み合わせることです。ここでは、代表的な施策を「理念やメッセージを伝える」「体験を通じて理解を深める」「評価や文化に繋げる」という3つの目的に分類して紹介します。

理念やメッセージを伝える施策

このカテゴリーの施策は、まず従業員に企業理念やブランドの核となるメッセージを「知ってもらう」ことを目的とします。継続的な情報発信を通じて、ブランドへの接触機会を増やし、認知と理解の土台を築きます。

経営層からのメッセージ発信

インナーブランディングにおいて、経営トップの言葉ほど強力なメッセージはありません。 定期的な全社会議(タウンホールミーティング)や朝礼、あるいは動画メッセージや社内報のトップインタビューなどを通じて、経営層が自らの言葉で、情熱を込めて企業のビジョンや理念の背景にある想いを語ることが極めて重要です。抽象的な言葉だけでなく、自らの原体験や具体的なエピソードを交えて語ることで、メッセージはより人間味を帯び、従業員の心に深く響きます。

社内報やイントラネットの活用

社内報やイントラネットは、インナーブランディングの中核を担うメディアです。単なる業務連絡のツールとしてではなく、ブランドストーリーを伝えるプラットフォームとして戦略的に活用しましょう。具体的には、以下のようなコンテンツが有効です。

- 理念を体現する社員の紹介: 行動指針に基づいた素晴らしい働きをした社員やチームにスポットライトを当て、その具体的な行動と背景にある想いを取材し、紹介します。ロールモデルを示すことで、他の従業員の行動変容を促します。

- プロジェクトストーリー: 新製品開発や困難な課題解決など、象徴的なプロジェクトの裏側をドキュメンタリー形式で伝えます。成功だけでなく、失敗や葛藤も含めて描くことで、共感を呼び、企業の価値観をリアルに伝えます。

- ブランドの歴史: 創業時の想いや、企業理念が生まれた背景などをストーリーとして連載します。自社のルーツを知ることは、従業員の愛着や誇りを育みます。

クレドカードやブランドブックの作成・配布

クレド(Credo)とは、ラテン語で「信条」を意味する言葉です。企業のミッションやビジョン、行動指針などを簡潔にまとめたクレドカードを全従業員に配布し、常に携帯してもらうことで、日々の業務の中で理念を意識するきっかけを作ります。また、ブランドの哲学や世界観、歴史、未来像などをより詳細に、美しいデザインでまとめたブランドブックを作成することも有効です。ブランドブックは、従業員が自社のブランドを深く理解し、誇りを持つためのバイブルのような役割を果たします。

動画コンテンツの配信

文字や写真だけでは伝わりにくい、感情や熱量を伝える上で、動画は非常に効果的なツールです。経営層のメッセージはもちろん、顧客の声や、理念を体現する社員の働く姿、ブランドのコンセプトムービーなどを制作し、社内ポータルサイトや研修などで配信します。映像と音楽の力で、ブランドの世界観を直感的に伝え、従業員の感情に訴えかけることができます。

体験を通じて理解を深める施策

メッセージを受け取るだけでは、理念は「他人ごと」のままです。このカテゴリーの施策は、従業員自らが参加し、対話し、考える「体験」を通じて、理念を「自分ごと」として捉え、深く理解することを目的とします。

ワークショップや研修の開催

理念浸透のためのワークショップは、インナーブランディングの最も効果的な施策の一つです。 少人数のグループに分かれ、「自社の理念を自分の言葉で説明するとどうなるか」「自分の業務は、理念のどの部分に貢献しているか」といったテーマでディスカッションを行います。他者の意見を聞き、自分の考えを話すプロセスを通じて、理念への理解が飛躍的に深まります。また、部署や役職を超えたメンバーでワークショップを行うことで、相互理解が促進され、組織の一体感醸成にも繋がります。

全社や部署単位での社内イベント

運動会やファミリーデー、周年記念パーティーといった社内イベントも、使い方次第で強力なインナーブランディングのツールとなります。単なる慰安行事で終わらせず、イベントの企画や運営に企業の理念やバリューを反映させることがポイントです。例えば、「挑戦」をバリューに掲げる企業であれば、新しいスポーツに挑戦するイベントを企画するなど、楽しみながら自然と企業の価値観を体感できるような工夫を凝らします。

1on1ミーティングの実施

上司と部下が定期的に行う1on1ミーティングの場も、インナーブランディングの重要な機会です。業務の進捗確認だけでなく、会社のビジョンや目標について話し合ったり、部下のキャリアプランと会社の方向性をすり合わせたりする時間を設けます。身近なリーダーである上司から、会社の理念が自分自身の成長にどう繋がるのかを語ってもらうことで、部下は理念をより身近なものとして捉えることができます。

評価や文化に繋げる施策

インナーブランディングを本気で組織に根付かせるためには、それを支える「仕組み」が必要です。このカテゴリーの施策は、理念に基づいた行動が正しく評価され、称賛される企業文化を醸成することを目的とします。

行動指針に沿った評価制度の見直し

「会社が何を大切にしているか」というメッセージは、人事評価制度に最も強く表れます。 業績やスキルといった成果(What)だけでなく、企業理念や行動指針(バリュー)をどれだけ実践できたかというプロセス(How)を評価項目に組み込みます。理念に基づいた行動が昇進や昇給に繋がる仕組みを作ることで、会社が本気でその価値観を重視しているという明確なメッセージを従業員に送ることができます。

理念を体現した社員への表彰制度

行動指針に基づいた素晴らしい行動をした社員やチームを、全社の前で称賛する表彰制度(アワード)を設けます。「バリュー賞」「〇〇(理念の言葉)賞」といった形で、どのような行動が称賛に値するのかを具体的に示すことで、全従業員にとっての明確なロールモデルが生まれます。表彰式を一大イベントとして演出し、受賞者のストーリーを社内報などで共有することで、その効果はさらに高まります。これは、望ましい行動を組織全体に広げ、称賛する文化を育む上で非常に有効な施策です。

インナーブランディングを成功させる4つのポイント

インナーブランディングは、多くの企業がその重要性を認識しながらも、実践段階でつまずきやすい取り組みでもあります。様々な施策を打ち出しても、それが従業員の心に響かず、形骸化してしまうケースは少なくありません。ここでは、インナーブランディングを真に成功させ、組織の力に変えていくために不可欠な4つのポイントを解説します。

① 経営層が率先して取り組む

インナーブランディングの成否は、経営層のコミットメントに懸かっていると言っても過言ではありません。 担当部署に丸投げするのではなく、社長や役員がこの取り組みの「顔」となり、自らが最も熱心な推進者となることが絶対条件です。

なぜなら、従業員は経営層の言動を常に見ているからです。経営層がインナーブランディングの重要性を自らの言葉で、情熱をもって語り、関連イベントやワークショップに積極的に参加する姿を見せることで、従業員は「会社は本気だ」と認識し、活動に対する信頼と期待が高まります。逆に、経営層が無関心であったり、言っていることとやっていることが違っていたりすれば(言行不一致)、従業員はすぐに見抜き、活動全体が「どうせまた上からの押し付けだろう」と冷めた目で見られてしまいます。

特に重要なのは、経営層が「語る」だけでなく、日々の意思決定や行動で理念を「示す」ことです。困難な経営判断を迫られた際に、目先の利益ではなく企業理念に立ち返って決断を下す。そうした一貫した姿勢こそが、何よりも雄弁に理念の重要性を従業員に伝えるメッセージとなるのです。

② 従業員を巻き込み共感を得る

インナーブランディングは、経営層や担当部署が一方的に情報を発信する「トップダウン」のアプローチだけでは決して成功しません。従業員に「やらされ感」を抱かせず、活動の主役として「自分ごと」化してもらうためには、企画の初期段階から従業員を巻き込む「ボトムアップ」のアプローチが不可欠です。

例えば、ブランドのコンセプトやスローガンを策定する際に、各部署から有志を募ってプロジェクトチームを結成したり、全社アンケートで意見を公募したりする方法が考えられます。また、施策の企画・運営に若手社員を抜擢することも有効です。自分たちが関わって作り上げたものには、自然と愛着が湧き、主体的に関わろうという意識が生まれます。

さらに、施策の実行過程においても、双方向のコミュニケーションを常に心がけることが重要です。ワークショップや座談会で従業員の生の声に耳を傾け、イントラネットやアンケートで寄せられた意見や疑問には真摯に回答する。こうした対話の積み重ねが、一方的な「浸透」ではなく、共にブランドを創り上げていくという「共感」の輪を広げていくのです。従業員を「伝える対象」としてではなく、「共に創るパートナー」として尊重する姿勢が、成功への鍵となります。

③ 長期的な視点で継続する

企業文化や人の意識は、一朝一夕で変わるものではありません。インナーブランディングは、短期的な成果を求めるスプリント(短距離走)ではなく、数年単位で取り組むべきマラソンです。

多くの企業が陥りがちな失敗は、最初の数ヶ月は派手なイベントなどで盛り上がるものの、次第に活動が尻すぼみになり、いつの間にか忘れ去られてしまうというパターンです。一度始めた取り組みが中途半端に終わってしまうと、従業員の間に「どうせ今回も長続きしない」という不信感が生まれ、次に同様の取り組みを始める際の障壁が高くなってしまいます。

そうならないためには、初めから長期的なロードマップを描き、粘り強く、地道に活動を継続していく覚悟が必要です。短期的なKPI(重要業績評価指標)の達成に一喜一憂するのではなく、長期的な視点でエンゲージメントスコアや離職率の変化を見守り、PDCAサイクルを回しながら施策を改善し続ける。この「継続する力」こそが、インナーブランディングが単なる一過性のキャンペーンではなく、本物の企業文化として組織に根付くための最も重要な要素なのです。継続は、会社の「本気度」を示す何よりの証拠となります。

④ 目的をぶらさずに一貫性を持つ

インナーブランディングを進める中では、ワークショップ、社内報、動画制作、イベント開催など、多種多様な施策が展開されます。ここで注意すべきなのは、個々の施策を実行すること自体が目的化してしまい、本来のゴールを見失ってしまうことです。

常に立ち返るべきは、「何のためにこの施策を行うのか?」という問いです。全ての活動は、STEP2で策定した「ブランドの定義とコンセプト」という揺るぎない軸に繋がっていなければなりません。 例えば、「楽しそうだから」という理由だけでイベントを企画するのではなく、「このイベントを通じて、我々のバリューである『チームワーク』を体感してもらう」というように、常に目的と施策がリンクしているかを確認する癖をつけることが重要です。

また、社内向けのメッセージ(インナー)と、顧客や社会向けのメッセージ(アウター)に一貫性を持たせることも大切です。社内では「挑戦」を謳っているのに、社外には「安定・堅実」というメッセージを発信していては、従業員も顧客も混乱してしまいます。インナーとアウター、両方のブランディング活動が同じブランドコンセプトに基づいて展開されることで、メッセージの説得力は増し、強力で信頼性の高いブランドイメージが内外に構築されるのです。

インナーブランディングで注意すべきこと

インナーブランディングは強力な経営戦略ですが、その進め方を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、かえって従業員の士気を下げてしまう危険性もはらんでいます。ここでは、インナーブランディングに取り組む上で特に注意すべき、よくある失敗パターンとその対策について解説します。

施策の実行が目的にならないようにする

インナーブランディング活動を始めると、担当者はクレドカードの作成、ブランドブックの制作、ワークショップの開催、社内イベントの企画など、具体的な「施策」の実行に追われることになります。これらの施策は確かに重要ですが、いつの間にか「施策を無事に実行すること」自体がゴールになってしまうという罠に陥りがちです。

例えば、「全社員にクレドカードを配布した」「年間目標だったワークショップを5回開催した」という事実をもって、インナーブランディングが成功したと満足してしまうケースです。しかし、本来の目的は、それらの施策を通じて「従業員の理念への共感を深め、行動を変えること」のはずです。クレドカードがただ机の引き出しにしまわれているだけだったり、ワークショップが参加者の心に何も響かない形式的なものであったりすれば、それは時間とコストを浪費しただけに終わってしまいます。

この「目的のすり替え」を防ぐためには、常に活動の原点に立ち返ることが重要です。「私たちは、この施策を通じて、従業員にどうなってほしいのか?」という問いを、企画段階から実行後までチーム内で繰り返し確認し合いましょう。そして、施策の「実施回数」や「参加人数」といった活動量(Activity)だけでなく、「従業員の意識や行動がどう変化したか」という成果(Outcome)を測るための効果測定(エンゲージメントサーベイやパルスサーベイなど)を必ずセットで行うことが不可欠です。その結果を分析し、施策が本来の目的に貢献していないと判断されれば、勇気をもって内容を見直したり、中止したりする決断も必要になります。

一方的な情報発信で終わらせない

インナーブランディングで最も警戒すべきなのが、従業員に「会社からの押し付け」「経営層の自己満足」と受け取られてしまうことです。経営層や担当部署の熱意が高まるほど、良かれと思って理念やビジョンに関する情報を大量に発信してしまいがちです。しかし、それが一方的なトップダウンの情報伝達に終始すると、従業員は次第に白けた気持ちになり、心を閉ざしてしまいます。

特に、美辞麗句が並んだスローガンや、現場の実態とかけ離れた理想論ばかりが語られると、従業員は「またきれいごとを言っている」と冷笑的な態度を取るようになります。こうなると、どんなに素晴らしいメッセージも従業員の心には届きません。

これを避けるためには、「発信」と同じくらい、あるいはそれ以上に「傾聴」と「対話」を重視する必要があります。インナーブランディングは、教える側と教えられる側という関係性で行うものではありません。従業員一人ひとりがブランドについてどう感じ、どう考えているのか。日々の業務でどんな矛盾や困難を感じているのか。そうした現場のリアルな声に真摯に耳を傾ける場(ワークショップ、座談会、アンケートなど)を意図的に設けることが重要です。

そして、従業員から出た意見や疑問、あるいは批判に対して、誠実に向き合い、対話を重ねていく。このプロセスを通じて、従業員は「自分たちの声が尊重されている」「自分もこのブランドを創る一員なのだ」という当事者意識を持つようになります。時間はかかりますが、共感を育むための丁寧なコミュニケーションこそが、一方的な情報発信を乗り越え、真に血の通ったインナーブランディングを実現するための唯一の道と言えるでしょう。

インナーブランディング支援におすすめの会社3選

インナーブランディングを自社だけで進めるのが難しい場合、専門的なノウハウを持つ外部の支援会社とパートナーを組むのも有効な選択肢です。ここでは、インナーブランディング支援に定評のある代表的な会社を3社紹介します。

① 株式会社揚羽

株式会社揚羽は、採用ブランディング、インナーブランディング、アウターブランディングを一気通貫で支援することに強みを持つ会社です。特に、企業の「らしさ」を可視化するクリエイティブ力に定評があります。

同社のインナーブランディング支援は、従業員への調査やワークショップを通じて現状の課題を分析することから始まります。その上で、企業の理念やビジョンを、従業員の心に響くコンセプトやストーリーへと昇華させます。最大の特長は、そのコンセプトを映像、Webサイト、グラフィック(ブランドブックやクレドなど)といった多彩なクリエイティブに落とし込む実行力です。抽象的な理念を、従業員が直感的に理解し、共感できるような魅力的なコンテンツへと変換するノウハウを豊富に持っています。採用から組織活性化まで、一貫したブランドイメージを構築したい企業におすすめです。

参照:株式会社揚羽 公式サイト

② 株式会社イマジナ

株式会社イマジナは、「アウターブランディングとインナーブランディングの両立」を掲げ、企業のブランド価値向上をトータルで支援するコンサルティング会社です。独自のフレームワークやアセスメントツールを用いた、戦略的なアプローチが特長です。

同社のサービスは、まず企業の現状を客観的に診断し、ブランドが抱える課題を可視化することからスタートします。その分析結果に基づいて、企業の核となる理念(コアバリュー)の構築から、その理念を社内に浸透させるための具体的な施策立案、さらには行動指針と連動した評価制度の設計まで、ブランディングの上流から下流までをワンストップでサポートします。コンサルタントが深く企業に入り込み、経営層や従業員を巻き込みながらプロジェクトを推進していくため、地に足のついた実効性の高いブランディングを実現したい企業に適しています。

参照:株式会社イマジナ 公式サイト

③ 株式会社パラドックス

株式会社パラドックスは、企業の「志」を言語化し、ブランドの根幹から構築する「志ブランディング」を提唱している会社です。企業の存在意義(パーパス)や社会的価値を明確にすることからブランディングを始めたいと考える企業から、高い支持を得ています。

同社の強みは、企業のトップや従業員との丁寧な対話を通じて、その企業ならではの「志」や「らしさ」を発見し、心に響く言葉として言語化する力にあります。策定した理念やビジョンを軸に、それを表現するCI(コーポレート・アイデンティティ)やVI(ビジュアル・アイデンティティ)の開発、採用ブランディング、そしてインナーブランディングへと展開していきます。特に、理念を浸透させるためのワークショップや、ブランドブック、Webサイト、映像といったクリエイティブ制作において高い専門性を発揮します。自社の根源的な価値を見つめ直し、それを軸に組織を一つにまとめたい企業にとって、力強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社パラドックス 公式サイト

まとめ

本記事では、インナーブランディングの基本的な概念から、その重要性、メリット、具体的な進め方、成功のポイント、そして注意点に至るまで、包括的に解説してきました。

インナーブランディングとは、従業員を「ブランドの最も熱心なファンであり、最高の体現者にするための活動」です。働き方の多様化や人材の流動化が進む現代において、企業が組織としての一体感を保ち、優秀な人材を惹きつけ、定着させるためには、もはやインナーブランディングは不可欠な経営戦略となっています。

インナーブランディングの成功は、従業員エンゲージメントの向上、理念の浸透、離職率の低下といった社内への効果に留まりません。従業員一人ひとりが自社のブランドに誇りを持ち、その価値を日々の行動で体現することで、サービス品質や顧客満足度が向上し、ひいては採用力や業績向上にも繋がるという、強力な好循環を生み出します。

この好循環を生み出すためには、以下の点が重要です。

- 現状分析から始まる5つのステップ(①分析→②定義→③計画→④実行→⑤改善)を着実に進めること。

- 経営層が率先して取り組み、従業員を「共に創るパートナー」として巻き込み、共感を得ること。

- 短期的な成果を求めず、長期的な視点で粘り強く継続すること。

- 全ての活動が本来の目的に繋がっているか、常に一貫性を保つこと。

インナーブランディングは、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、組織の根幹である「人」と「文化」に投資するこの取り組みは、変化の激しい時代を生き抜くための、揺るぎない競争力の源泉となります。この記事が、貴社のインナーブランディングへの第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。