現代のビジネス環境において、企業や商品が消費者に選ばれ続けるためには、単に機能や価格が優れているだけでは不十分です。消費者は製品やサービスそのものだけでなく、それにまつわる物語や価値観、そしてそこから抱く「印象」を含めて購買を決定しています。この「印象」こそが「ブランドイメージ」であり、企業の競争優位性を左右する極めて重要な経営資源です。

本記事では、ブランドイメージの基本的な概念から、その重要性、向上させるための具体的な戦略、そして注意点までを網羅的に解説します。ブランドイメージを正しく理解し、戦略的に構築・管理することで、持続的なビジネス成長の基盤を築くための一助となれば幸いです。

目次

ブランドイメージとは

まず、ブランドイメージという言葉の正確な意味を理解することから始めましょう。これは、ブランド戦略を考える上での全ての土台となる、最も重要な概念です。多くの人が何となく理解している言葉ですが、その本質を深く知ることで、より効果的な施策へと繋げることができます。

顧客の主観によって形成される心象

ブランドイメージとは、一言で言えば「特定のブランドに対して、顧客や消費者が抱く主観的な印象や心の中のイメージ」のことです。これは、ロゴや商品デザインといった視覚的な要素だけでなく、広告、店舗での体験、カスタマーサポートの対応、SNSでの評判、友人からの口コミ、そして自分自身の過去の利用経験など、ブランドに関するあらゆる情報や接点を通じて形成されます。

重要なのは、ブランドイメージがあくまで「顧客の主観」によって決まるという点です。企業側が「私たちは高級で洗練されたブランドです」とどれだけ主張しても、顧客が「値段は高いけれど、サービスは平凡だ」と感じていれば、後者がその顧客にとってのブランドイメージとなります。つまり、ブランドイメージは企業がコントロールできるものではなく、顧客の頭の中に、顧客自身の解釈によって作り上げられる「心象風景」なのです。

この心象は、単なる「好き・嫌い」といった単純な感情ではありません。以下のような様々な要素が複雑に絡み合って構成されています。

- 機能的価値に関するイメージ:「このメーカーのスマートフォンは壊れにくい」「この航空会社は時間に正確だ」といった、品質や性能、利便性に関する認識。

- 情緒的価値に関するイメージ:「このカフェにいると、リラックスできる」「このファッションブランドの服を着ると、自信が持てる」といった、使用することで得られるポジティブな感情や気分の高揚感。

- 自己表現的価値に関するイメージ:「この車に乗ることは、環境意識が高い自分を表現する手段だ」「この腕時計を身につけることは、成功者の証だ」といった、そのブランドを所有・利用することが、自身のアイデンティティや所属する社会的グループを象徴するという認識。

- ブランドパーソナリティ(人格)に関するイメージ:もしそのブランドが人間だったら、どのような性格かをイメージさせます。「誠実で信頼できる」「革新的で面白い」「親しみやすくフレンドリー」など、ブランドに擬人化されたキャラクターを感じ取ります。

これらの要素が複合的に組み合わさり、一人の顧客の中に独自のブランドイメージが構築されます。そして、多くの人々の間で共通するイメージが強固になるほど、そのブランドは社会的に確立された存在となります。

ブランドイメージがビジネスで重要な理由

では、なぜこの顧客の主観であるブランドイメージが、ビジネスにおいてこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、ブランドイメージが顧客の購買行動やロイヤルティに直接的な影響を与え、ひいては企業の収益性や持続的成長を大きく左右するからです。

1. 購買意思決定のショートカット

現代社会は情報過多の時代です。消費者は無数の選択肢の中から、一つひとつを合理的に比較検討する時間も労力もありません。そこで重要な役割を果たすのがブランドイメージです。「信頼できるイメージのブランドだから、品質も間違いないだろう」「おしゃれなイメージのブランドだから、これを選んでおけば安心だ」というように、良好なブランドイメージは、顧客が購買を決定する際の思考プロセスを大幅に短縮し、自社の商品を選んでもらうための強力な後押しとなります。これは、特に競合商品との機能的な差が少ない場合に、決定的な差別化要因となります。

2. 顧客ロイヤルティの醸成

優れたブランドイメージは、顧客との間に感情的な結びつきを生み出します。単に商品を「利用する」だけの関係から、ブランドに「愛着を持つ」「共感する」という関係へと深化させることができるのです。このような顧客は、価格の安さや一時的なキャンペーンに惑わされることなく、そのブランドを継続的に選び続けてくれる「ロイヤルカスタマー(ファン)」となります。ファンはリピート購入をしてくれるだけでなく、友人や知人に積極的に商品を勧めたり、SNSで好意的な発信をしたりするなど、無償の広告塔(アンバサダー)としての役割も果たしてくれます。

3. プレミアム価格の実現

人々は、同じ機能を持つ商品であっても、ポジティブなブランドイメージを持つものに対しては、より高い価格を支払うことを厭いません。例えば、同じコーヒー豆を使ったコーヒーでも、雑然としたカフェで飲む一杯と、洗練された空間と丁寧なサービスが提供される有名カフェで飲む一杯とでは、後者にはるかに高い価値を感じるでしょう。これは、商品そのものの価値(機能的価値)に、ブランドイメージがもたらす「付加価値」(情緒的価値)が上乗せされているためです。強力なブランドイメージは、企業を消耗戦である価格競争から解放し、高い収益性を確保するための基盤となります。

4. 採用活動への好影響

優れたブランドイメージは、顧客だけでなく、求職者にも魅力的に映ります。「あの会社で働いてみたい」「社会的に意義のある事業を行っている企業の一員になりたい」という想いは、優秀な人材を引きつける大きな要因となります。いわゆる「採用ブランディング」の効果です。これにより、採用コストを抑えながら、自社の理念や文化に共感する質の高い人材を確保しやすくなり、組織全体の競争力強化にも繋がります。

このように、ブランドイメージは単なる「評判」や「知名度」といった سطح的なものではありません。それは、顧客の心に深く根ざし、その行動を動かし、企業の未来を形作る、極めて戦略的な無形資産なのです。

ブランドイメージと混同しやすい用語との違い

ブランド戦略を語る上で、「ブランドイメージ」と似たような響きを持つ言葉がいくつか登場します。これらの言葉を正しく区別して理解することは、戦略を正確に立案し、関係者間で共通認識を持つために不可欠です。ここでは、特に混同しやすい「ブランドアイデンティティ」「ブランディング」「企業イメージ」「コーポレートアイデンティティ(CI)」との違いを明確に解説します。

| 用語 | 主体 | 目的・内容 | 例 |

|---|---|---|---|

| ブランドイメージ | 顧客・消費者(受信側) | 顧客がブランドに対して抱く主観的な心象・印象。あらゆる接点を通じて形成される。 | 「あのブランドは、革新的でワクワクする」 |

| ブランドアイデンティティ | 企業(発信側) | 企業が顧客に「こう思われたい」と定義するブランドの理想像・自己認識。 | 「私たちは、革新的な技術で人々の生活を楽しくするブランドである」 |

| ブランディング | 企業(発信側) | ブランドアイデンティティを顧客に伝え、ブランドイメージを構築・向上させるための活動全般。 | ロゴ開発、広告、SNS運用、店舗デザインなど |

| 企業イメージ | 顧客・社会(受信側) | 製品やサービスだけでなく、企業組織全体に対して抱くイメージ。財務、労務、CSR活動なども含む。 | 「あの会社は、業績が安定していて、社員を大切にしている」 |

| コーポレートアイデンティティ (CI) | 企業(発信側) | 企業理念やビジョンを体系化し、社内外で共有するための仕組み。MI, BI, VIから構成される。 | 企業理念の策定、行動指針の明文化、ロゴやシンボルマークの統一 |

ブランドアイデンティティとの違い

ブランドイメージと最も密接に関係し、かつ最も混同されやすいのが「ブランドアイデンティティ」です。

- ブランドイメージ:顧客側(受信側)がブランドに対して抱く「こうである」という認識。

- ブランドアイデンティティ:企業側(発信側)が「こうありたい」「こう思われたい」と定義する、ブランドの理想の姿や個性。

簡単に言えば、ブランドアイデンティティは「自己紹介」、ブランドイメージは「他己紹介」のような関係です。企業はまず、「私たちは何者で、顧客にどのような価値を提供し、どのような存在だと思われたいのか」というブランドアイデンティティを明確に定義します。そして、そのアイデンティティを広告や商品、サービス、店舗体験など、あらゆる活動を通じて発信します。その結果として、顧客の心の中に形成されるのがブランドイメージです。

理想的な状態は、この「ブランドアイデンティティ」と「ブランドイメージ」が限りなく一致していることです。しかし、多くの場合、両者の間にはギャップが存在します。例えば、企業は「親しみやすく、庶民的」というアイデンティティを掲げていても、広告表現や価格設定が原因で、顧客からは「高級志向で、少し近寄りがたい」というイメージを持たれてしまうことがあります。このギャップを認識し、それを埋めるための活動こそが、後述するブランディングの核心となります。

ブランディングとの違い

次に、「ブランディング」との違いです。これは、目的と手段の関係で考えると分かりやすいでしょう。

- ブランドイメージ:ブランディング活動の「結果」または「目的」として形成される、顧客の心の中の印象。

- ブランディング:理想のブランドイメージを構築するために、ブランドアイデンティティに基づき、企業が行う「活動」や「プロセス」そのもの。

つまり、「ブランディング」という能動的な活動を通じて、理想的な「ブランドイメージ」という状態を顧客の心の中に作り上げるのです。ブランディング活動には、ロゴやタグラインの開発、広告キャンペーンの実施、WebサイトやSNSでの情報発信、店舗デザインの統一、従業員教育、イベントの開催など、顧客とのあらゆる接点におけるコミュニケーション活動が含まれます。これらの活動が首尾一貫して行われ、ブランドアイデンティティが効果的に伝わったときに、企業が意図した通りのブランドイメージが形成されていきます。ブランドイメージはゴール、ブランディングはその道のり、と捉えると良いでしょう。

企業イメージとの違い

「ブランドイメージ」と「企業イメージ」は、対象とする範囲が異なります。

- ブランドイメージ:主に個別の商品やサービス、事業に対して顧客が抱くイメージ。

- 企業イメージ:商品やサービスだけでなく、企業という組織全体に対して社会(顧客、株主、取引先、従業員、地域社会など)が抱くイメージ。

例えば、ある自動車メーカーが展開する高級車ブランドに対して、人々は「高級感」「スポーティ」「革新的」といった「ブランドイメージ」を抱くかもしれません。一方で、その自動車メーカー自体に対しては、「環境問題に熱心に取り組んでいる」「財務状況が安定している」「働きがいのある会社だ」といった「企業イメージ」を抱くことがあります。

もちろん、両者は密接に関連しています。素晴らしい製品を生み出す企業のイメージは向上しやすいですし、逆に企業の不祥事があれば、その企業が提供する製品のブランドイメージも損なわれます。しかし、対象範囲が異なるため、アプローチも変わってきます。ブランドイメージ向上は主にマーケティング部門が担いますが、企業イメージ向上は、広報・IR部門、人事部門、CSR部門など、会社全体での取り組みが求められます。

コーポレートアイデンティティ(CI)との違い

最後に、「コーポレートアイデンティティ(CI)」です。これは、ブランドアイデンティティや企業イメージのさらに根幹にある概念です。

- コーポレートアイデンティティ(CI):企業の理念や存在意義、ビジョンを体系化し、社内外に統一したイメージを伝えるための設計思想や活動のこと。

- ブランドイメージ:CIを含む企業の様々な活動の結果として、顧客が抱く最終的な印象。

CIは通常、以下の3つの要素で構成されます。

- マインドアイデンティティ(MI):企業の理念、ビジョン、行動指針など、精神的な支柱となるもの。「我々は何のために存在するのか」という哲学。

- ビヘイビアアイデンティティ(BI):MIを具現化するための具体的な行動や活動。従業員の行動規範、社会貢献活動、顧客対応の方針など。

- ビジュアルアイデンティティ(VI):MIやBIを視覚的に表現し、コミュニケーションを円滑にするためのデザイン要素。ロゴ、シンボルマーク、コーポレートカラー、指定書体など。

つまり、CIは企業の「あるべき姿」を内外に示すための根本的な設計図です。このCIを土台として、具体的な「ブランドアイデンティティ」が定義され、それを伝えるための「ブランディング」活動が行われ、その結果として顧客の中に「ブランドイメージ」が形成されるという階層構造になっています。CIがしっかりしていなければ、その上のブランドアイデンティティやブランディング活動は場当たり的になり、一貫性のあるブランドイメージを築くことは困難になります。

これらの用語の違いを正確に理解し、使い分けることが、効果的なブランド戦略の第一歩です。

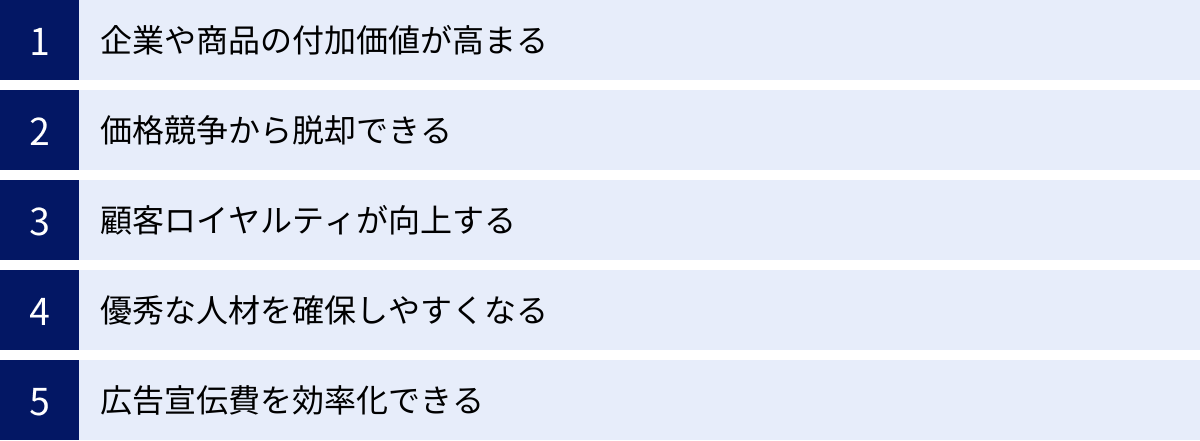

ブランドイメージを向上させる5つのメリット

時間とコストをかけてまでブランドイメージの向上に取り組むことには、それに見合うだけの、あるいはそれ以上の大きなメリットが存在します。良好なブランドイメージは、企業の競争力を多方面から高め、持続的な成長を支える強力なエンジンとなります。ここでは、その代表的な5つのメリットを具体的に解説します。

① 企業や商品の付加価値が高まる

ブランドイメージを向上させる最大のメリットの一つは、企業や商品に「付加価値」が生まれることです。付加価値とは、商品の基本的な機能や性能(機能的価値)を超えた、顧客が感じるプラスアルファの価値を指します。

例えば、全く同じ素材と製法で作られた2つのTシャツがあるとします。片方は無名のブランド、もう片方は「環境に配慮し、洗練されたライフスタイルを提案する」というポジティブなイメージを持つ有名ブランドのものです。多くの人は、後者のTシャツにより高い価値を感じ、たとえ価格が高くてもそちらを選ぶでしょう。この価格差を生み出しているのが、ブランドイメージによる付加価値です。

この付加価値は、主に以下の2つの側面から生まれます。

- 情緒的価値:そのブランドの商品を持つ、あるいはサービスを利用することで得られる「嬉しい」「安心する」「誇らしい」といったポジティブな感情。スターバックスが「サードプレイス」という心地よい空間を提供することでコーヒーに情緒的価値を加えているのが典型例です。

- 自己表現的価値:そのブランドを選ぶことが、「自分はこういう人間だ」というアイデンティティを示す手段となる価値。高級腕時計を身につけることがステータスを表現したり、エコフレンドリーなブランドの製品を選ぶことが自身の価値観を表明したりすることに繋がります。

このように、優れたブランドイメージは製品に物語や意味を与え、単なる「モノ」や「サービス」から、顧客にとって「特別な存在」へと昇華させます。

② 価格競争から脱却できる

付加価値が高まることによってもたらされる直接的な恩恵が、消耗戦である価格競争からの脱却です。

市場が成熟し、技術がコモディティ化(一般化)すると、多くの商品で機能的な差別化が難しくなります。そうなると、企業は顧客に選ばれるために価格を引き下げるしかなくなり、熾烈な価格競争に巻き込まれます。価格競争は利益率を圧迫し、企業の体力を削り、最終的には誰も得をしない消耗戦に陥りがちです。

しかし、強力なブランドイメージが確立されていれば、顧客は価格だけを判断基準にしなくなります。「多少高くても、あのブランドの安心感が欲しい」「このブランドのデザインが好きだから、これを選ぶ」というように、価格以外の理由で指名買いしてくれるようになります。

これは「知覚品質」とも関連しています。顧客は、良いブランドイメージを持つ商品に対して、客観的なスペック以上に「品質が高い」と認識する傾向があります。この知覚品質の高さが、価格に対する納得感を生み出すのです。結果として、企業は不必要な値下げをせずに済み、適正な価格で商品やサービスを提供し続けることが可能となり、安定した収益基盤を築くことができます。

③ 顧客ロイヤルティが向上する

ブランドイメージの向上は、一過性の顧客を、長期的に関係を築けるロイヤルカスタマー(ファン)へと育てる上で極めて重要です。

顧客ロイヤルティとは、顧客が特定のブランドや商品に対して感じる「愛着」や「信頼」を指します。ロイヤルティの高い顧客は、以下のような企業にとって非常に価値のある行動をとります。

- 継続的なリピート購入:新商品が出れば試し、同じ商品を何度も購入してくれます。これにより、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)が最大化されます。

- 他の商品への展開(クロスセル):ある商品で満足した顧客は、「このブランドなら他の商品もきっと良いはずだ」と考え、同じブランドの別のカテゴリーの商品も購入してくれる可能性が高まります(例:スマートフォンのファンが、同じブランドのイヤホンやスマートウォッチも購入する)。

- 好意的な口コミの拡散:ロイヤルカスタマーは、自らの体験を友人や家族に語ったり、SNSやレビューサイトでポジティブな情報を発信したりします。これは、企業発信の広告よりも信頼性の高い情報として受け取られ、新規顧客の獲得に絶大な効果を発揮します。

- 建設的なフィードバックの提供:ブランドへの愛着があるからこそ、「もっとこうすれば良くなるのに」という建設的な意見や改善提案をくれることがあります。これは、商品やサービスの質を向上させるための貴重な情報源となります。

ブランドイメージは、こうした顧客ロイヤルティを育む土壌です。ブランドが発信するメッセージに共感し、その世界観を好きになることで、顧客は単なる消費者から、ブランドを共に創り上げるパートナーのような存在へと変わっていくのです。

④ 優秀な人材を確保しやすくなる

ブランドイメージの効果は、社外の顧客だけでなく、社内に向けた採用活動や人材定着にも大きな影響を及ぼします。これは「採用ブランディング」や「エンプロイヤー・ブランディング」と呼ばれる考え方です。

現代の求職者、特に若い世代は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「その企業で働くことに意義や誇りを感じられるか」「自らの価値観と企業の理念が一致しているか」といった点を重視する傾向が強まっています。

- 魅力的な職場としての認知:「革新的で社会に貢献している」「社員を大切にし、成長できる環境がある」といったポジティブなブランドイメージ(この場合は企業イメージとほぼ同義)は、求職者にとってその企業を魅力的な就職先として認識させます。

- 応募の質の向上:企業の理念やビジョンに共感した人材が集まりやすくなるため、単に条件だけで応募してくる層よりも、入社後の活躍が期待できる、マッチング度の高い人材からの応募が増加します。

- 採用コストの削減と定着率の向上:企業の魅力が広く認知されれば、多額の広告費をかけなくても自然と応募者が集まるようになります。また、理念に共感して入社した社員は、仕事へのエンゲージメントが高く、早期離職のリスクも低くなるため、結果として採用・教育コストの削減に繋がります。

つまり、優れたブランドイメージは、優秀な人材を引き寄せ、そして長く活躍してもらうための強力な磁石となるのです。

⑤ 広告宣伝費を効率化できる

最後に、ブランドイメージの向上は、マーケティング活動、特に広告宣伝費の効率化に大きく貢献します。

ブランドイメージが確立されていない無名の企業が商品を売るためには、まず「私たちはこういう会社で、こういう商品を作っています」ということを知ってもらうために、多額の広告費を投下して認知度を高める必要があります。

しかし、ひとたび強力なブランドイメージが築かれると、状況は一変します。

- 指名検索の増加:顧客が何かを必要としたときに、検索エンジンで「(商品カテゴリー名)」と検索するのではなく、「(ブランド名)」で直接検索してくれるようになります。これにより、リスティング広告などの検索連動型広告への依存度を下げることができます。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の増加:前述の通り、ロイヤルカスタマーがSNSやブログで自発的に商品に関する投稿をしてくれます。これらは信頼性の高い情報として拡散され、企業が費用をかけずに行えるプロモーション活動となります。

- PR活動の効果増大:ブランドに知名度と信頼性があると、新商品発表などのニュースがメディアに取り上げられやすくなります。パブリシティの獲得は、広告費をかけずに多くの人々に情報を届ける効果的な手段です。

このように、ブランドイメージという無形資産への投資は、長期的には新規顧客獲得コスト(CAC)を抑制し、広告宣伝費のROI(投資対効果)を大幅に改善させることに繋がるのです。

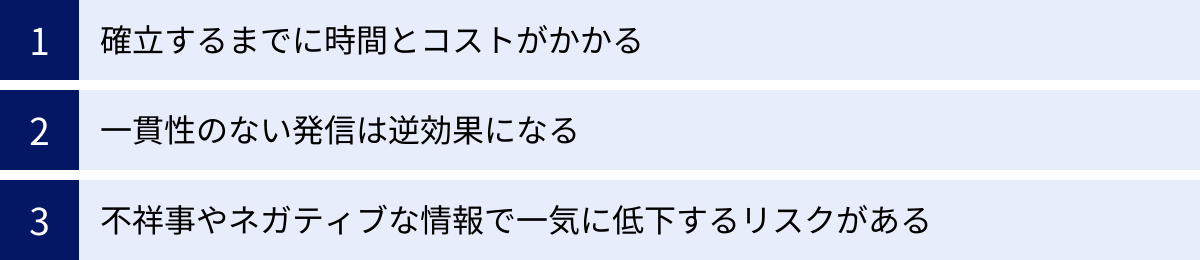

ブランドイメージを損なうデメリット・注意点

ブランドイメージの向上は企業に多大なメリットをもたらしますが、その道のりは平坦ではありません。戦略を誤ったり、注意を怠ったりすると、時間やコストを無駄にするだけでなく、かえってブランド価値を毀損してしまうリスクも伴います。ここでは、ブランドイメージ戦略を進める上で直面する可能性のあるデメリットや注意すべき点を3つ解説します。

確立するまでに時間とコストがかかる

ブランドイメージ戦略における最大のハードルは、その成果が現れるまでに長い時間と継続的なコスト(投資)が必要になるという点です。

顧客の心の中に特定のイメージを植え付け、信頼関係を築くのは、一朝一夕にできることではありません。広告を一度打ったから、Webサイトをリニューアルしたからといって、すぐにイメージが向上し、売上が急増するわけではないのです。それは、 마치植物を育てるように、丁寧に水や肥料を与え続け、じっくりと時間をかけて育んでいくプロセスに似ています。

- 長期的な視点の必要性:ブランドイメージの構築は、数ヶ月単位ではなく、数年、場合によっては十年以上のスパンで考えるべき長期的なプロジェクトです。短期的な売上目標やROI(投資対効果)ばかりを追求する組織文化の中では、ブランディング活動は「コストがかかる割に効果が見えない」と判断され、途中で頓挫してしまうことが少なくありません。経営層がブランドの重要性を深く理解し、長期的な視点で投資を続けるという強いコミットメントが不可欠です。

- 継続的なリソースの投下:ロゴの刷新、Webサイトの構築、広告キャンペーン、SNS運用、店舗の改装、従業員教育など、ブランディングに関わる活動には多岐にわたる専門知識と相応の予算が必要です。一度大きな投資をしても、その後の活動が尻すぼみになっては意味がありません。ブランドイメージを維持・向上させていくためには、継続的に人的・金銭的リソースを投下し続ける覚悟が求められます。

この「時間とコスト」という障壁を乗り越えるためには、ブランド戦略の重要性を社内で共有し、短期的な成果を求めすぎず、粘り強く取り組みを続ける組織的な合意形成が何よりも重要になります。

一貫性のない発信は逆効果になる

ブランドイメージは、顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)における体験の積み重ねによって形成されます。したがって、それぞれの接点で発信されるメッセージや提供される体験に一貫性がないと、顧客は混乱し、明確なブランドイメージを形成することができません。それどころか、「言っていることとやっていることが違う」という不信感を抱かせてしまうリスクすらあります。

一貫性が失われる典型的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- チャネルごとの不一致:広告では「上質で丁寧な暮らし」を謳っているのに、SNSアカウントの投稿は流行に乗った軽薄な口調だったり、Webサイトのデザインは洗練されているのに、実店舗の接客はぞんざいだったりするケース。

- 時間的な不一致:時期によってキャンペーンの方向性がコロコロ変わり、ブランドが目指す方向性が定まっていないように見えるケース。例えば、ある時は高級感をアピールし、次のシーズンでは安売りを強調するなど。

- 社内外の不一致:社外向けには「顧客第一主義」を掲げているのに、社内では売上至上主義が横行し、従業員が疲弊しているケース。このような内部の状況は、従業員の言動やサービスの質を通じて、いずれ必ず顧客に伝わってしまいます。

こうした矛盾は、顧客の頭の中にノイズを生み出し、企業が伝えたいブランドアイデンティティを正しく届けることを妨げます。結果として、ぼんやりとした、あるいは支離滅裂なブランドイメージしか形成されず、投下したコストが無駄になってしまいます。これを防ぐためには、ブランドコンセプトや世界観、トーン&マナーなどを定めた「ブランドガイドライン」を策定し、社内の全部門・全従業員がそれを遵守することが不可欠です。

不祥事やネガティブな情報で一気に低下するリスクがある

時間をかけてコツコツと築き上げてきたブランドイメージも、たった一度の不祥事やネガティブな情報の拡散によって、一瞬にして崩れ落ちてしまうという大きなリスクを常に抱えています。これは「ブランドクライシス」とも呼ばれ、企業経営に深刻なダメージを与えかねません。

ブランドイメージを急落させる要因としては、以下のようなものが考えられます。

- 製品・サービスに関する問題:製品の欠陥やリコール、食中毒などの衛生問題、大規模なシステム障害など。

- 従業員による不祥事:情報漏洩、横領、ハラスメント、不適切なSNS投稿、顧客への不誠実な対応など。

- 経営陣のコンプライアンス違反:粉飾決算、インサイダー取引、法令違反など。

- 外部からの批判:環境破壊や人権問題への加担、不適切な広告表現(ジェンダー、人種など)に対する社会的な批判。

特に現代はSNSの普及により、ネガティブな情報はポジティブな情報の何倍ものスピードで、瞬く間に拡散される傾向があります。ひとたび「炎上」状態となれば、企業の公式見解を待たずに、憶測や非難が飛び交い、取り返しのつかないレベルまでブランドイメージが毀損されてしまうことも少なくありません。

一度失墜した信頼とイメージを回復するには、それを築き上げるのに要した以上の時間と労力、そしてコストがかかります。場合によっては、市場からの撤退を余儀なくされることさえあります。

このリスクに備えるためには、日頃からコンプライアンス遵守の徹底や品質管理体制を強化することはもちろん、万が一問題が発生した際に、迅速かつ誠実に対応するための危機管理(クライシスコミュニケーション)体制をあらかじめ準備しておくことが極めて重要です。問題の隠蔽や不誠実な対応は、事態をさらに悪化させる最悪の選択肢であることを肝に銘じておく必要があります。

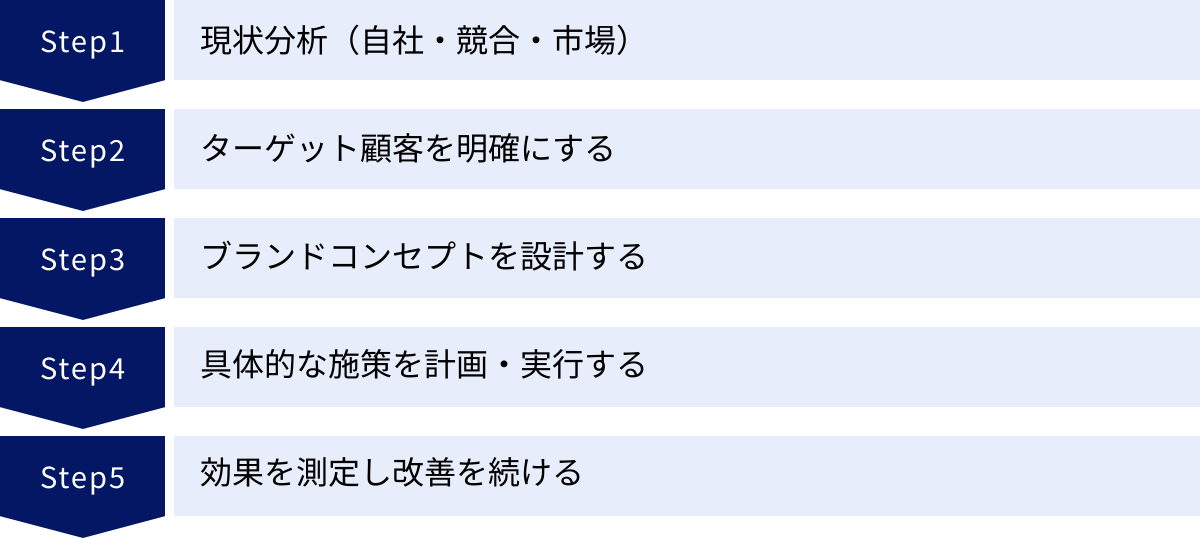

ブランドイメージ戦略の立て方【5ステップ】

優れたブランドイメージは、偶然生まれるものではありません。明確な目的意識のもと、緻密に練られた戦略に基づいて、計画的に構築していく必要があります。ここでは、効果的なブランドイメージ戦略を立案し、実行するための基本的な5つのステップを解説します。

① 現状分析(自社・競合・市場)

何事も、まずは現在地を正確に知ることから始まります。自社が置かれている状況を客観的に把握せずに立てた戦略は、机上の空論に終わってしまいます。現状分析では、主に「市場・顧客」「競合」「自社」の3つの視点から、多角的に情報を収集・分析します。このプロセスでよく用いられるのが「3C分析」や「STP分析」といったフレームワークです。

3C分析

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの「C」について分析し、自社の成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。

- Customer(市場・顧客)分析

- 市場規模はどのくらいか?成長しているのか、縮小しているのか?

- 顧客は誰で、どのようなニーズや課題(ペイン)を抱えているのか?

- 顧客の購買決定プロセスや、重視する価値は何か?

- 市場にはどのようなトレンドや変化があるか?(例:デジタル化、サステナビリティへの関心など)

- →アンケート調査、インタビュー、公的な統計データなどを用いて分析します。

- Competitor(競合)分析

- 直接的な競合、間接的な競合はどこか?

- 競合はどのようなブランドイメージを築いているか?(強み・弱み)

- 競合の製品・価格・チャネル・プロモーション戦略はどのようなものか?

- 競合が獲得している顧客層はどこか?

- →競合のWebサイト、広告、SNS、商品レビューなどを調査します。

- Company(自社)分析

- 自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)は何か?(技術力、人材、資金力、ブランド認知度など)

- 自社の企業理念やビジョンは何か?

- 現在、顧客からどのようなイメージを持たれているか?(現状のブランドイメージ)

- 自社のリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)はどの程度か?

- →社内ヒアリング、顧客アンケート、財務諸表などを分析します。

これらの3つのCを分析することで、「市場(顧客)が求めていて、競合は提供できておらず、自社なら提供できる独自の価値」は何か、という戦略の核となる部分が見えてきます。

STP分析

STP分析は、市場を細分化し、狙うべきターゲットを定め、自社の立ち位置を明確にするためのフレームワークです。3C分析の結果を受けて、より具体的に「誰に」「何を」提供するのかを定義します。

- Segmentation(セグメンテーション:市場細分化)

- 市場全体を、同じようなニーズや性質を持つ顧客グループに分割します。

- 分割する軸には、地理的変数(国、地域)、人口動態変数(年齢、性別、所得)、心理的変数(ライフスタイル、価値観)、行動変数(購買頻度、求めるベネフィット)などがあります。

- Targeting(ターゲティング:ターゲット市場の選定)

- 細分化したセグメントの中から、自社の強みや理念と最も合致し、かつ収益性や成長性が見込める市場を、狙うべきメインターゲットとして選び出します。

- 「全ての顧客」をターゲットにしようとすると、誰にも響かない中途半端なブランドになってしまいます。誰にメッセージを届けたいのかを絞り込むことが重要です。

- Positioning(ポジショニング:自社の立ち位置の明確化)

- ターゲット市場の顧客の心の中に、競合とは違う、自社独自の明確なポジション(立ち位置)を築く方法を考えます。

- 「価格」「品質」「機能」「デザイン」「サポート」など、様々な軸で競合と比較し、「〇〇といえば、このブランド」と第一想起されるような独自の価値を定義します。

② ターゲット顧客を明確にする

STP分析のターゲティングをさらに深掘りし、ターゲット顧客を「ペルソナ」として具体的に描き出すステップです。ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する、架空の人物像のことです。

年齢、性別、職業、年収といったデモグラフィック情報だけでなく、その人の価値観、ライフスタイル、趣味、情報収集の方法、抱えている悩みや願望までを、まるで実在する一人の人間のように詳細に設定します。

(ペルソナ設定の例)

- 名前:佐藤 みなみ

- 年齢:32歳

- 職業:都内IT企業勤務のマーケター

- ライフスタイル:平日は仕事で忙しいが、週末はヨガやカフェ巡りでリフレッシュ。健康や美容への意識が高い。

- 価値観:オーガニックやサステナブルな製品に関心がある。モノを買うときは、背景にあるストーリーや作り手の想いを重視する。

- 情報源:Instagramや専門家のブログ、雑誌『&Premium』など。

- 悩み:「仕事のストレスで肌が荒れがち。ケミカルなものではなく、心身ともにリラックスできるような自然由来のスキンケア製品を探している」

このようにペルソナを具体的に設定することで、社内の関係者全員が「佐藤さんのような人に喜んでもらうためには、どうすればいいか?」という共通の目線で物事を考えられるようになります。ブランドのメッセージやデザイン、提供する体験のすべてが、この一人のペルソナに向けて最適化され、結果としてブレのない一貫したブランドイメージが構築されます。

③ ブランドコンセプトを設計する

現状分析とターゲット顧客の明確化ができたら、いよいよブランドの核となる「ブランドコンセプト」を設計します。ブランドコンセプトとは、「誰に、どのような独自の価値を提供し、どのような存在として認識されたいか」を端的に表現した、ブランドの設計図です。

提供する価値を定義する

まず、自社ブランドがペルソナに対して提供できる独自の価値(バリュープロポジション)を明確に言語化します。この価値は、前述したように、単なる機能的価値だけではありません。

- 機能的価値:製品やサービスが持つ基本的な便益。「速い」「安い」「便利」など。

- 情緒的価値:それを利用することで得られるポジティブな感情。「ワクワクする」「安心する」「癒される」など。

- 自己表現的価値:それを持つことで実現できる自己表現。「センスの良い自分」「環境を大切にする自分」など。

これらの価値を組み合わせ、「私たちのブランドは、〇〇な(ターゲット)に、△△という(機能的価値)を提供することで、□□な気持ちにさせ(情緒的価値)、◇◇な自分であると表現できる(自己表現的価値)存在です。」という形で整理します。

ブランドの世界観やトーン&マナーを決める

次に、定義した価値を伝えるための「世界観」や「コミュニケーションのルール(トーン&マナー)」を具体的に決めていきます。これは、ブランドに人格(ブランドパーソナリティ)を与える作業とも言えます。

- ブランドパーソナリティ:もしブランドが人間なら、どんな性格か?(例:知的、情熱的、誠実、ユーモラス、洗練されている、など)

- トーン&マナー:

- ボイストーン(言葉遣い):専門的で権威のある口調か、親しみやすくフレンドリーな口調か。

- ビジュアル(デザイン):使用する色(メインカラー、サブカラー)、フォント、写真のテイスト、ロゴの扱い方などを規定します。

- ブランドストーリー:なぜこのブランドが生まれたのか、どのような想いが込められているのか、という背景にある物語。ストーリーは人の感情に訴えかけ、共感を呼び起こす強力なツールです。

これらの要素を文書化したものが「ブランドガイドライン」となり、今後のあらゆるコミュニケーション活動の拠り所となります。

④ 具体的な施策を計画・実行する

設計したブランドコンセプトを、顧客とのあらゆる接点で具現化していくための具体的なアクションプランを立て、実行に移します。この後の章で詳しく解説するような、様々な方法を組み合わせて計画します。

- アウトプットの計画:ロゴやタグライン、パッケージデザインの刷新。Webサイトやオウンドメディアのコンテンツ企画。SNSアカウントの運用方針策定。広告キャンペーンのクリエイティブ開発など。

- 顧客体験(CX)の設計:店舗での接客マニュアルの作成。カスタマーサポートの応対品質基準の設定。購入後のフォローアップの仕組み作りなど。

- インナーブランディングの計画:従業員向けの理念研修会の実施。社内報でのブランドストーリーの共有。評価制度へのブランド行動指針の組み込みなど。

重要なのは、すべての施策が、ステップ③で設計したブランドコンセプトと一貫していることです。それぞれの施策がバラバラに動くのではなく、同じゴールに向かって連携するよう、全体を俯瞰したロードマップを作成することが望ましいです。

⑤ 効果を測定し改善を続ける

ブランド戦略は、一度立てて実行したら終わりではありません。市場や顧客の価値観は常に変化しています。自社の活動が意図した通りにブランドイメージの向上に繋がっているかを定期的に測定し、その結果に基づいて戦略を修正していく、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが不可欠です。

- KPI(重要業績評価指標)の設定:ブランドイメージという曖昧なものを測定するために、具体的な指標を設定します。

- 認知度:純粋想起(「〇〇というカテゴリーで知っているブランドは?」)、助成想起(「このブランドを知っていますか?」)の割合。

- 好意度・選好度:「このブランドが好きか」「もし買うならどのブランドを選ぶか」。

- NPS®(ネット・プロモーター・スコア):「このブランドを友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問で、顧客ロイヤルティを測る指標。

- Webサイトのアクセス数、SNSのエンゲージメント率、指名検索数なども間接的な指標となります。

- 効果測定の実施:定期的にアンケート調査やSNS分析(ソーシャルリスニング)、インタビュー調査などを実施し、KPIの推移を観測します。(調査方法は後の章で詳述)

- 改善:測定結果を分析し、「ブランドアイデンティティとブランドイメージのギャップはどこにあるか」「どの施策が効果的で、どれが見直すべきか」を特定し、次のアクションプランに繋げます。

この地道な改善の繰り返しこそが、時代の変化に適応しながら、強く、長く愛されるブランドを築き上げる唯一の道と言えるでしょう。

ブランドイメージを向上させる具体的な方法

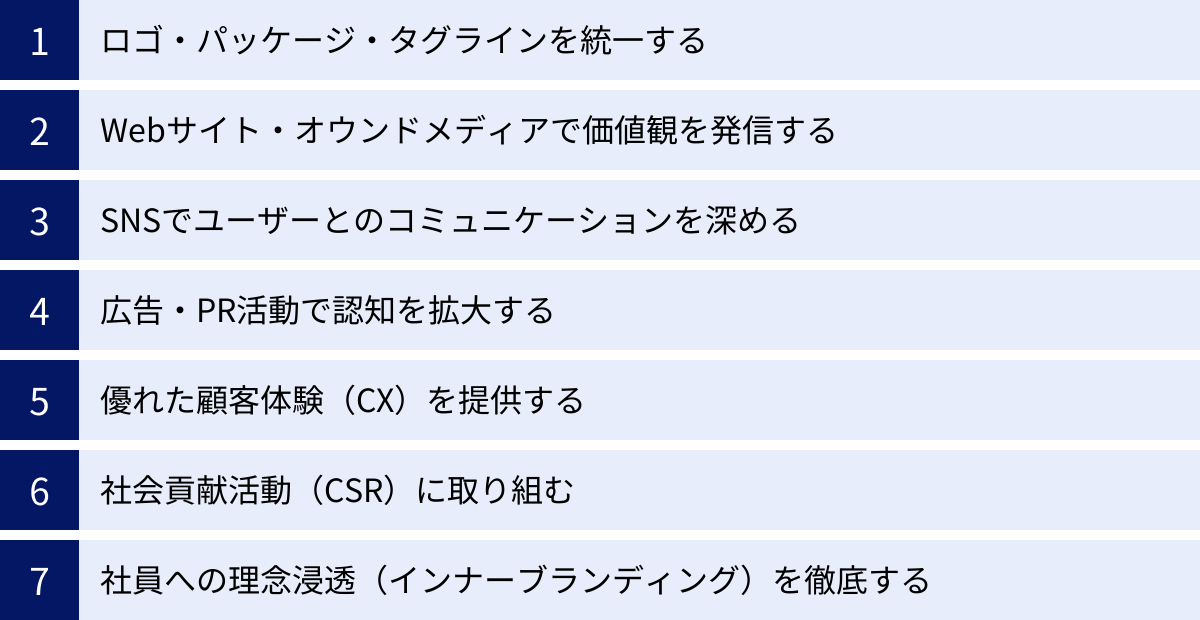

ブランド戦略のステップに基づきブランドコンセプトが固まったら、次はそのコンセプトを顧客に伝え、理想のイメージを形成するための具体的なアクションに移ります。ここでは、ブランドイメージ向上に有効な7つの代表的な方法を紹介します。これらの施策は単独で行うのではなく、有機的に連携させることで相乗効果が生まれます。

ロゴ・パッケージ・タグラインを統一する

顧客がブランドに接する際、最も直接的かつ頻繁に触れるのが、ロゴ、パッケージ、タグラインといった視覚的・言語的要素です。これらはブランドの「顔」であり、ブランドアイデンティティを瞬時に伝える重要な役割を担います。

- ロゴ:ブランドの理念や世界観を象徴するシンボルです。色、形、フォントのすべてが、顧客に与える印象を左右します。例えば、暖色系は親しみや活力を、寒色系は信頼感や知性を、丸みを帯びた形状は柔らかさや優しさを、シャープな形状は先進性や力強さを感じさせます。

- パッケージ:商品を保護する機能だけでなく、店頭で顧客の目を引き、ブランドの価値を伝える「物言わぬセールスマン」です。素材の質感、デザイン、記載されている情報など、細部にまでこだわることで、ブランドイメージを効果的に訴求できます。

- タグライン(スローガン):ブランドが提供する価値や約束を、短く覚えやすい言葉で表現したものです。「Just Do It.」(ナイキ)のように、タグラインはブランドの哲学を凝縮し、顧客の心に深く刻み込まれます。

これらの要素を、Webサイト、広告、名刺、店舗など、すべての顧客接点で一貫して使用することが極めて重要です。統一されたビジュアルとメッセージに繰り返し触れることで、顧客の記憶にブランドが定着し、ブレのない強固なブランドイメージが形成されていきます。

Webサイト・オウンドメディアで価値観を発信する

現代において、顧客がブランドについて詳しく知りたいと思ったときに、まず訪れるのが公式Webサイトです。Webサイトや自社で運営するブログなどのオウンドメディアは、単なる商品カタログや企業情報の置き場所ではなく、ブランドの価値観や世界観を深く伝えるための最適なプラットフォームです。

- ブランドストーリーの掲載:「About Us」や「私たちの想い」といったページで、創業の経緯、製品開発に込められた哲学、ブランドが目指す未来などを物語として語ります。ストーリーは顧客の感情に訴えかけ、共感を呼び起こします。

- コンテンツマーケティングの実践:オウンドメディア(ブログなど)で、ターゲット顧客(ペルソナ)の興味関心や悩みに寄り添う、質の高いお役立ち情報やインスピレーションを与えるコンテンツを継続的に発信します。例えば、アウトドア用品ブランドであれば、キャンプの楽しみ方や道具の選び方、自然の魅力などをテーマにした記事を発信します。直接的な製品の宣伝ではなく、顧客のライフスタイルに寄り添い、その分野の専門家・良き相談相手としての信頼を築くことで、結果的にブランドへの好意度とロイヤルティを高めます。

- 世界観を体現したデザイン:Webサイト全体のデザイン、写真のトーン、文章の口調などを、ブランドガイドラインに沿って統一し、訪れた人がブランドの世界観に没入できるような体験を提供します。

SNSでユーザーとのコミュニケーションを深める

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、もはや一方的な情報発信の場ではありません。顧客と直接対話し、双方向のコミュニケーションを通じて、より人間的で親しみやすいブランドイメージを築くための強力なツールです。

- プラットフォームの選定:自社のターゲット顧客が最も多く利用しているSNSプラットフォーム(Instagram, X(旧Twitter), Facebook, TikTokなど)を選び、それぞれの特性に合わせたコンテンツを発信します。

- 「中の人」のキャラクター設定:ブランドパーソナリティに基づいた「中の人」のキャラクターを設定し、一貫した口調でユーザーと対話します。ユーザーからのコメントや質問に丁寧に返信したり、時にはユーモアを交えて交流したりすることで、企業と顧客という壁を越えた、ファンとの繋がりを育むことができます。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用:ユーザーが投稿した自社製品に関する写真や感想(UGC)を、許可を得た上で公式アカウントで紹介(リポスト)します。これにより、ユーザーの投稿意欲を刺激するだけでなく、「多くの人に愛されているブランド」という信頼性の高いイメージを醸成できます。

広告・PR活動で認知を拡大する

優れたブランドも、まず知ってもらわなければ始まりません。広告やPR活動は、ターゲット層にブランドの存在と価値を広く知らせ、認知度を向上させるために不可欠です。

- 一貫したメッセージの発信:テレビCM、Web広告、雑誌広告など、媒体は様々ですが、発信するクリエイティブ(映像、コピー、デザイン)は、すべてブランドコンセプトに基づいた一貫したメッセージを伝える必要があります。広告に触れるたびに、同じイメージが繰り返し刷り込まれることで、ブランドイメージが強化されます。

- 共感を呼ぶストーリーテリング:単に製品の機能を訴求するだけでなく、その製品が顧客の生活をどのように豊かにするのか、どのような感動をもたらすのかを物語として描くことで、感情的な共感を呼び起こします。

- PR(パブリック・リレーションズ)の活用:新商品発表や社会貢献活動などの情報をプレスリリースとしてメディアに提供し、客観的なニュースとして取り上げてもらうことを目指します。第三者であるメディアからの発信は、企業による広告よりも信頼性が高いと受け取られるため、ブランドの信頼性向上に効果的です。

優れた顧客体験(CX)を提供する

顧客体験(CX:Customer Experience)とは、顧客が商品を認知し、購入を検討し、実際に使用し、アフターサポートを受けるまで、ブランドとのすべての接点(タッチポイント)における体験の総体を指します。どれだけ広告で良いイメージを伝えても、実際の体験が伴わなければ、ブランドイメージは簡単に損なわれます。

- 店舗体験:入店のしやすさ、店内の清潔さや香り、BGM、商品の陳列、スタッフの接客態度など、五感に訴えるすべての要素がブランドイメージを形成します。

- Webサイト・アプリの利便性:情報の探しやすさ、表示速度の速さ、購入プロセスの分かりやすさなど、ストレスのないデジタル体験は、スマートで顧客思いなブランドという印象を与えます。

- カスタマーサポートの品質:問い合わせへの対応の速さ、丁寧さ、的確さは、トラブルや疑問に直面した顧客のブランドに対する最終的な印象を決定づける重要な要素です。「困ったときに親身になってくれた」という体験は、強力な顧客ロイヤルティに繋がります。

優れたCXは、ポジティブな口コミの源泉となり、広告以上に強力なブランドイメージ向上の推進力となります。

社会貢献活動(CSR)に取り組む

CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)活動は、企業が利益追求だけでなく、社会の一員として環境問題や人権問題、地域社会の発展などに貢献する姿勢を示すことで、ブランドイメージ、特に企業イメージを大きく向上させます。

- 環境保護活動:製品のサステナブルな素材への切り替え、リサイクルプログラムの実施、事業活動におけるCO2排出量の削減など。

- 社会福祉への貢献:売上の一部をNPOへ寄付、地域コミュニティへの支援、災害時の被災地支援など。

- 労働環境の改善:従業員の多様性(ダイバーシティ&インクルージョン)の推進、働きがいのある職場環境の整備など。

重要なのは、これらの活動が単なるイメージアップのための見せかけ(グリーンウォッシュなどと批判される)ではなく、企業の理念や事業内容と一貫性があり、本業に根ざした真摯な取り組みであることです。誠実なCSR活動は、企業の信頼性や好感度を高め、「社会的に意義のあるブランド」として顧客や従業員からの共感を集めます。

社員への理念浸透(インナーブランディング)を徹底する

どんなに優れた戦略や施策を計画しても、それを実行するのは「人」、つまり社員です。社員一人ひとりがブランドの理念や価値を深く理解し、共感し、自らの業務に反映させること(インナーブランディング)が、一貫したブランドイメージを築くための最後の、そして最も重要な鍵となります。

- 理念の共有:経営陣が繰り返し自らの言葉でブランドのビジョンやストーリーを語り、全社員にその重要性を伝えます。研修会や社内報、朝礼など、あらゆる機会を活用します。

- 行動指針の策定:ブランドパーソナリティを体現する具体的な行動を「クレド(信条)」などの形で明文化し、社員の判断や行動の拠り所とします。

- 権限移譲と評価:社員がブランドの体現者として自律的に行動できるよう、一定の権限を移譲します。また、ブランド価値向上に貢献した行動を評価する仕組みを導入することで、社員のモチベーションを高めます。

社員は「歩く広告塔」です。彼らの顧客に対する言動、仕事への情熱、自社製品への愛情そのものが、最も説得力のあるブランドメッセージとなり、顧客に直接伝わっていくのです。

自社のブランドイメージを調査する方法

ブランドイメージ戦略を効果的に進めるためには、「現在、顧客から自社がどのように見られているのか」を客観的に把握することが不可欠です。思い込みや憶測で判断するのではなく、データに基づいて現状を正しく認識するための調査方法をいくつか紹介します。これらの調査は、戦略立案前(As-Isの把握)と施策実行後(効果測定)の両方で活用されます。

| 調査方法 | 概要 | 得られるデータ | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| アンケート調査 | 設定した質問項目に多数の対象者が回答。Webや郵送で実施。 | 定量的データ(認知度、好意度、NPS、イメージワードなど) | ・多数からデータを収集できる ・数値で客観的に比較・分析できる ・経年変化を追いやすい |

・質問設計が難しい ・「なぜそう思うか」という深層心理は分かりにくい ・回答者の本音を引き出しにくいことがある |

| SNSでの評判分析 | SNS上のブランドに関する投稿や口コミを収集・分析する。 | 定性的データ(顧客の率直な意見、感情、利用シーンなど) | ・リアルタイムで生の声を収集できる ・ポジティブ/ネガティブな評判を把握できる ・予期せぬインサイトを発見できることがある |

・情報が断片的で体系的な分析が難しい ・発言者の属性が不明確 ・情報量が膨大で手作業での分析は困難(ツールが必要) |

| インタビュー調査 | 対象者と1対1またはグループで対話し、深く意見をヒアリングする。 | 定性的データ(行動の背景にある価値観、感情の機微、潜在的なニーズなど) | ・回答の理由や背景を深掘りできる ・アンケートでは得られない深層心理に迫れる ・非言語的な情報(表情、声のトーン)も得られる |

・時間とコストがかかる ・対象者数が限られるため、結果の一般化は難しい ・インタビュアーのスキルに結果が左右される |

アンケート調査

アンケート調査は、ブランドイメージを数値化し、定量的に把握するための最も一般的な手法です。Webアンケートサービスなどを利用すれば、比較的低コストで多くの対象者からデータを集めることができます。

主な質問項目例

- ブランド認知度

- 純粋想起:「〇〇(商品カテゴリ)と聞いて、思い浮かぶブランド名をすべて挙げてください」

- 助成想起:「以下のブランドの中で、知っているものをすべて選んでください」

- ブランドイメージ

- 「〇〇(自社ブランド)と聞いて、当てはまるイメージを以下からすべて選んでください」(選択肢:「高級な」「親しみやすい」「革新的な」「信頼できる」など)

- 好意度・利用意向

- 「〇〇(自社ブランド)のことは好きですか?」

- 「今後、〇〇(自社ブランド)の商品を購入・利用したいと思いますか?」

- NPS®(ネット・プロモーター・スコア)

- 「〇〇(自社ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、0~10点でどのくらいありますか?」

- このスコアにより、顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、顧客ロイヤルティを測定します。

これらの質問を定期的に(例えば半年に一度)実施することで、自社のブランドイメージがどのように変化しているか、また競合と比較してどのような位置にいるかを客観的に評価できます。

SNSでの評判分析(ソーシャルリスニング)

ソーシャルリスニングは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、ブログ、レビューサイトなど、ソーシャルメディア上に投稿される消費者の「生の声」を収集・分析する手法です。アンケートのような企業側が用意した質問では現れにくい、顧客の率直な意見や感情、具体的な利用シーンなどを把握するのに非常に有効です。

分析によって分かること

- ポジティブ/ネガティブな評判:自社ブランドについて、どのような点が評価され、どのような点が不満に思われているのか。

- 文脈の理解:どのような状況で、どのような感情と共にブランド名が語られているのか。

- インサイトの発見:企業が想定していなかったような商品の使われ方や、新たな顧客ニーズの発見。

- 炎上の早期検知:ネガティブな評判が急増した場合、ブランドクライシスに発展する前兆をいち早く察知できます。

手作業で投稿を検索することも可能ですが、効率的に分析するためには専用のソーシャルリスニングツールを導入することが一般的です。これにより、膨大な投稿データの中から有益な情報を抽出し、評判の増減や感情の傾向などを可視化できます。

インタビュー調査

インタビュー調査は、特定の対象者と直接対話することで、ブランドイメージの背景にある「なぜ?」を深掘りする定性的な調査手法です。アンケートでは分からない、顧客の深層心理や潜在的なニーズを探るのに適しています。

主な手法

- デプスインタビュー:調査者と対象者が1対1で行う形式。プライベートな話題にも踏み込みやすく、一人の対象者から深い情報を引き出すことができます。

- グループインタビュー:複数の対象者(4~6名程度)を集めて座談会形式で行う手法。参加者同士の発言が相互に刺激となり、多様な意見やアイデアが生まれやすいのが特徴です。

インタビューでは、「なぜこのブランドを選んだのですか?」「このブランドを使っているとき、どんな気持ちになりますか?」といったオープンな質問を投げかけ、対象者が自由に語れる雰囲気を作ることが重要です。数値では表せない、顧客のリアルな価値観や感情の機微に触れることで、ブランド戦略をより豊かにするための貴重なヒントを得ることができます。

これらの調査方法を単独で使うのではなく、例えば、アンケートで全体的な傾向を把握し、その中で浮かび上がった課題についてインタビューで深掘りする、といったように組み合わせることで、より立体的かつ正確に自社のブランドイメージを理解することが可能になります。

まとめ

本記事では、ブランドイメージの基本的な概念から、その重要性、戦略の立て方、具体的な向上施策、そして調査方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、ブランドイメージとは「顧客の主観によって形成される心象」であり、企業のコントロール下にはありません。しかし、企業側が定義する「ブランドアイデンティティ」に基づき、一貫性のある「ブランディング」活動を粘り強く続けることで、理想とするブランドイメージを顧客の心の中に育んでいくことは可能です。

優れたブランドイメージは、商品の付加価値を高め、価格競争から脱却させ、顧客ロイヤルティを向上させるだけでなく、優秀な人材の確保や広告宣伝費の効率化にも繋がり、企業の持続的な成長を支える強力な無形資産となります。

その構築には、以下の5つのステップからなる戦略的なアプローチが不可欠です。

- 現状分析(3C、STP)で自社の現在地を知る

- ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にし、誰に語りかけるかを絞る

- ブランドコンセプトを設計し、提供価値と世界観を定義する

- コンセプトに基づいた具体的な施策を計画・実行する

- 効果を測定し、改善を続ける(PDCA)

そして、その具体的な施策には、ロゴやWebサイト、SNS、広告といったコミュニケーション活動から、優れた顧客体験(CX)の提供、さらには社員の意識を高めるインナーブランディングまで、多岐にわたるアプローチが含まれます。

ブランドイメージの構築は、決して短期的に成果が出るものではなく、時間とコスト、そして何よりも組織全体の強い意志が求められる長期的な旅です。しかし、この旅を成功させた先に待っているのは、単なる売上の増加だけではありません。顧客から深く愛され、社会にとってなくてはならない存在として認められるという、企業にとって最高の名誉です。

この記事が、皆さまのブランドという名の船が、目指すべき港へと正しく航海を進めるための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ、顧客の声に耳を傾けることから始めてみましょう。