現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには「人材」の力が不可欠です。しかし、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方に対する価値観の多様化により、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、従来の「待ち」の採用スタイルでは、自社が求める優秀な人材に出会うことは困難になりました。

そこで今、多くの企業が注目し、取り組みを始めているのが「採用ブランディング」です。採用ブランディングとは、自社の魅力や価値を明確に定義し、それをターゲットとなる人材に一貫して伝え、共感を呼ぶことで、「この会社で働きたい」という強い動機を形成する戦略的な活動を指します。

この記事では、採用ブランディングの基礎知識から、重要視される背景、具体的な進め方の5ステップ、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。採用活動に課題を感じている人事担当者様や経営者様は、ぜひ本記事を参考に、自社の採用力を根本から強化する一歩を踏み出してください。

目次

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、企業が自社の理念、文化、働きがい、ビジョンといった無形の価値を明確化し、それをターゲットとなる求職者や潜在的な候補者に対して計画的に発信することで、「選ばれる企業」としてのブランドを構築する活動のことです。単に企業の知名度を上げるだけでなく、「〇〇な会社」「〇〇という価値観を大切にしている会社」といった、独自のポジティブなイメージを求職者の心の中に形成し、共感を醸成することを目的とします。

この活動は、求人広告を出す、説明会を開くといった短期的な採用活動とは一線を画します。それは、企業の根幹にある「らしさ」を掘り起こし、それを社内外に浸透させる、長期的かつ継続的な取り組みだからです。製品やサービスにおけるブランディングが、顧客に「この商品を買いたい」と思わせるのと同様に、採用ブランディングは求職者に「この会社で働きたい」という強いエンゲージメントを抱かせるための、いわば「就職・転職市場におけるファン作り」とも言えるでしょう。

成功した採用ブランディングは、応募者数の増加だけでなく、入社後のミスマッチ減少、従業員の定着率向上、さらには社員のエンゲージメント向上といった、組織全体に好影響をもたらす強力な経営戦略となり得ます。

採用マーケティングとの違い

採用ブランディングと混同されやすい言葉に「採用マーケティング」があります。両者は密接に関連していますが、その役割と焦点には明確な違いがあります。

採用マーケティングとは、潜在的な候補者層の認知獲得から応募、選考、入社に至るまでの一連のプロセスを、マーケティングの思考法や手法を用いて最適化するアプローチです。具体的には、ターゲット人材の定義、採用チャネルの選定、情報発信、効果測定といった戦術的な活動全般を指します。

一方、採用ブランディングは、その採用マーケティング活動の根幹をなす「何を伝えるか」というメッセージの源泉であり、活動全体に一貫性を持たせるための土台となる思想・戦略です。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 比較項目 | 採用ブランディング | 採用マーケティング |

|---|---|---|

| 目的 | 企業の「らしさ」を定義し、共感を醸成する。「選ばれる理由」を創出する。 | 候補者を集め、惹きつけ、採用プロセスを最適化する。「応募から入社まで」を効率化する。 |

| 役割 | 戦略・思想。採用活動全体の「軸」や「コンセプト」を定める。 | 戦術・手法。ブランディングで定めた軸に基づき、具体的な施策を実行する。 |

| 焦点 | Why/What(なぜ自社で働くのか、自社の価値は何か) | How/Where(どのように伝えるか、どこで接触するか) |

| 時間軸 | 長期的(半年~数年単位) | 短~中期的(数週間~数ヶ月単位) |

| 主な活動 | 自社分析、ペルソナ設定、EVP(従業員価値提案)策定、ブランドコンセプト設計 | 採用サイト制作、SNS運用、広告出稿、イベント企画、データ分析 |

| KPI例 | ブランド認知度、エンゲージメント率、応募者の質、入社後定着率 | サイトPV数、応募数、CPA(採用単価)、選考通過率、内定承諾率 |

簡単に言えば、採用ブランディングが「どんな魅力的なレストランを作るか(コンセプト設計)」であるのに対し、採用マーケティングは「そのレストランにどうやってお客様を呼び込み、満足してもらうか(集客・接客)」と例えられます。魅力的なコンセプト(ブランド)がなければ、どんなに集客(マーケティング)を頑張っても、顧客(求職者)の満足は得られず、リピーター(定着)には繋がりません。両者は車の両輪であり、一体となって推進することが不可欠なのです。

採用広報との違い

もう一つ、採用ブランディングと関連が深いのが「採用広報」です。

採用広報とは、自社の採用に関する情報を社外に発信する活動そのものを指します。求人情報の公開、プレスリリースの配信、説明会の告知、社員インタビュー記事の公開など、情報を「伝える」という行為が中心となります。

これに対して、採用ブランディングは、その採用広報で「何を、どのようなトーンで、一貫性を持って伝えるか」を規定する上位概念です。採用広報が「声」だとしたら、採用ブランディングは「人格」や「思想」に当たります。

両者の関係性は以下のようになります。

| 比較項目 | 採用ブランディング | 採用広報 |

|---|---|---|

| 目的 | 企業のブランドイメージ(〇〇な会社という認識)を構築・浸透させる。 | 採用に関する情報を発信し、認知を獲得し、応募を促進する。 |

| 役割 | コンテンツの核。発信する情報の中身や世界観を定義する。 | 情報伝達の手段。定義されたコンテンツを具体的なメディアで発信する。 |

| 方向性 | 双方向的。求職者にどう思われるか、どう認識されるかを重視する。 | 一方向的。企業から求職者へ情報を発信する。 |

| 具体例 | ・「挑戦を歓迎する文化」というコンセプト設計 ・社風を表すキービジュアルやタグラインの開発 |

・コンセプトに基づいた社員インタビュー記事を公開する ・キービジュアルを使った採用サイトをリリースする |

例えば、「挑戦を歓迎する文化」という採用ブランドを構築したい企業があるとします。この場合、採用広報の活動は、単に「新規事業に挑戦できます」という情報を発信するだけでは不十分です。

採用ブランディングの視点では、

- 失敗を許容し、再挑戦を称賛する具体的なエピソード

- 若手に大きな裁量権が与えられたプロジェクトの話

- 挑戦を後押しする制度(新規事業提案制度など)の詳細

といった、「挑戦を歓迎する文化」というコンセプトを裏付ける一貫したストーリーを、採用サイト、SNS、面接など、あらゆる接点で繰り返し発信していく必要があります。

つまり、採用広報は採用ブランディングという大きな戦略を実現するための具体的なアクションの一つです。強力なブランドがなければ、広報活動は単なる情報の断片に過ぎず、求職者の心に響くメッセージにはなり得ません。

採用ブランディングが重要視される背景

なぜ今、これほどまでに採用ブランディングが注目されているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。ここでは、特に重要な3つの背景について深掘りしていきます。

労働人口の減少

採用ブランディングが不可欠となった最も根源的な理由は、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 人口推計)

この構造的な変化は、採用市場に深刻な影響を及ぼしています。かつての「買い手市場(企業優位)」は完全に終わりを告げ、現在は求職者が企業を選ぶ「売り手市場(求職者優位)」が常態化しています。有効求人倍率は高水準で推移し、特に専門的なスキルを持つ人材や若手人材の獲得競争は、業種や企業規模を問わず激化しています。

このような環境では、ただ求人情報を公開して応募を「待つ」だけの受け身の姿勢では、人材を確保することは極めて困難です。他社と同じような条件を提示しているだけでは、数多ある選択肢の中に埋もれてしまいます。

そこで企業は、給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、自社ならではの「働く魅力」を積極的にアピールし、数ある企業の中から「選ばれる」ための努力をしなければならなくなりました。これが、自社の独自の価値を定義し、ターゲットに的確に届ける採用ブランディングが、企業の存続をかけた重要な経営課題として認識されるようになった大きな理由です。

働き方や価値観の多様化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用システムが変化し、人々のキャリア観や働き方に対する価値観は劇的に多様化しました。

- キャリア観の変化: 一つの会社に勤め上げるという考え方は薄れ、転職によるキャリアアップやスキルアップが一般的になりました。副業・兼業を認める企業も増え、個人が複数のキャリアを持つことも珍しくありません。

- ワークライフバランスの重視: 長時間労働を厭わず会社に尽くすという価値観から、プライベートの時間を大切にし、仕事と生活の調和を求める傾向が強まっています。リモートワークやフレックスタイム制度など、柔軟な働き方へのニーズは非常に高いです。

- 求める価値の多様化: かつて企業選びの軸とされた「給与の高さ」や「企業の安定性」だけでなく、「企業理念への共感」「社会貢献性」「自己成長の機会」「良好な人間関係」「心理的安全性」といった、金銭的・物質的ではない価値を重視する求職者が増えています。

このような多様な価値観を持つ求職者に対して、画一的なメッセージは響きません。「給与が高いです」「安定しています」というだけのアピールでは、一部の層にしか届かないのです。

企業は、自社がどのような価値観を大切にし、どのような働き方を推奨し、どのような成長機会を提供できるのかを明確にする必要があります。そして、自社の価値観に共鳴してくれる特定のターゲット層(ペルソナ)に向けて、深く、鋭くメッセージを突き刺すことが求められます。この「誰に、何を伝えるか」を設計するプロセスそのものが、採用ブランディングの中核をなす活動なのです。

採用チャネルの多様化

かつての採用活動は、求人情報誌や大手求人サイト、新卒向け就職ナビサイトが中心でした。しかし、インターネットとSNSの普及により、求職者が企業情報を得る手段(採用チャネル)は爆発的に増加しました。

- 企業のオウンドメディア: 採用サイト、採用ブログ、noteなど

- SNS: X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTubeなど

- ダイレクトリクルーティングサービス: 企業が直接候補者にアプローチできるプラットフォーム

- 口コミサイト: 企業の評判や元社員・現役社員の口コミが閲覧できるサイト

- リファラル(社員紹介): 社員の個人的なネットワークを通じた採用

- オンラインイベント: ウェビナー形式の会社説明会やミートアップ

求職者はこれらの多様なチャネルを駆使して、企業が公式に発信する情報だけでなく、社員のリアルな声や第三者の評判まで、多角的かつ主体的に情報を収集するようになりました。これは、企業にとっては自社の魅力を多方面から伝えられるチャンスであると同時に、大きなリスクもはらんでいます。

もし、各チャネルで発信される情報に一貫性がなかったり、採用サイトで謳っている「風通しの良い社風」と、口コミサイトに書かれている「トップダウンの文化」との間に大きな乖離があったりすれば、求職者は瞬時にその矛盾を見抜き、企業に対する信頼を失ってしまいます。

このような状況において、すべての採用チャネルを貫く一貫したブランドイメージとメッセージを確立することが極めて重要になります。採用ブランディングによって「自社らしさ」という揺るぎない軸を定めることで初めて、多様なチャネルを効果的に活用し、どの接点においても求職者に一貫したポジティブな印象を与え、信頼を醸成することができるのです。

採用ブランディングに取り組むメリット

採用ブランディングは、時間と労力がかかる長期的な取り組みですが、成功すれば企業に計り知れない恩恵をもたらします。ここでは、採用ブランディングがもたらす4つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

企業の認知度が向上し応募者が増える

採用ブランディングの最も直接的なメリットの一つが、企業の認知度向上と、それに伴う応募者の増加です。

知名度の低い中小企業やBtoB企業は、そもそも求職者にその存在を知られていないケースが多く、採用活動で苦戦しがちです。しかし、採用ブランディングを通じて「〇〇領域で独自の技術を持つ会社」「社員の成長を第一に考える会社」「ユニークな福利厚生がある面白い会社」といった明確なブランドイメージを確立できれば、求職者の記憶に残りやすくなります。

このブランドイメージは、オウンドメディアやSNSでの継続的な情報発信によって、潜在的な候補者層へと徐々に浸透していきます。例えば、あるエンジニアが技術的な課題について検索したとき、企業の技術ブログが検索結果に表示されれば、それは最初の認知のきっかけになります。そのブログで語られる技術への情熱や文化に魅力を感じれば、そのエンジニアは企業のファンになり、将来の転職先の候補として記憶するでしょう。

このように、採用ブランディングは「今すぐ転職したい」という顕在層だけでなく、「良い会社があれば考えたい」という潜在層にも広くアプローチできるため、将来にわたる母集団形成に繋がります。

さらに重要なのは、応募の「量」だけでなく「質」も向上する点です。ブランドメッセージに共感した上で応募してくる人材は、企業の価値観や事業内容への理解が深く、入社意欲も高い傾向にあります。結果として、単なる人集めではなく、自社に本当にマッチする優秀な人材からの応募が増えるという、質の高い母集団形成が実現します。

採用ミスマッチが減り定着率が上がる

多くの企業が抱える採用の課題に、「入社後のミスマッチ」とそれに伴う「早期離職」があります。ミスマッチの主な原因は、入社前に候補者が抱いていた期待と、入社後の現実との間に生じるギャップです。

従来の採用活動では、企業の「良い面」ばかりをアピールしがちでした。しかし、採用ブランディングでは、より誠実で透明性の高い情報発信が求められます。企業の強みや魅力はもちろんのこと、時には課題や困難な側面、求める人物像の厳しさといった「リアルな姿」も正直に伝えることが、信頼されるブランドを構築する上で重要になります。

例えば、

- 社員インタビューで、成功体験だけでなく、乗り越えた壁や失敗談も語ってもらう。

- オウンドメディアで、事業が直面している課題や今後の挑戦について、経営層が自らの言葉で発信する。

- 「私たちの会社は、こんな人には向いていないかもしれません」といったメッセージを敢えて発信する。

こうした情報に触れることで、求職者は企業の光と影の両面を理解し、「この会社で働くとは、具体的にどういうことか」を深くイメージした上で、応募や入社の意思決定ができます。これにより、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップが大幅に減少し、採用ミスマッチを未然に防ぐことができます。

結果として、社員は入社後も高いモチベーションを維持し、組織にスムーズに馴染むことができます。これが従業員の満足度向上に繋がり、最終的には定着率の向上と離職率の低下という形で、企業の大きな資産となるのです。

採用コストを削減できる

採用活動には、求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、合同説明会への出展料など、多額のコストがかかります。特に、人材紹介会社を利用した場合、採用した人材の年収の30~35%程度が手数料として発生するのが一般的です。

採用ブランディングが成功すると、こうした外部サービスへの依存度を下げ、採用コストを中長期的に削減できます。そのメカニズムは以下の通りです。

- 自社チャネルからの直接応募が増加する: ブランドが確立されると、企業の採用サイトやオウンドメディア、SNSが強力な集客チャネルとなります。求職者が自ら企業名で検索し、直接応募してくれる「ダイレクトリクルーティング」の割合が増えるため、高額な求人広告費や紹介手数料を支払う必要がなくなります。

- リファラル採用(社員紹介)が活性化する: 採用ブランディングのプロセスは、後述するように従業員のエンゲージメントも高めます。自社に誇りと愛着を持つ社員は、自社の魅力を友人や知人に積極的に語り、優秀な人材を紹介してくれるようになります。リファラル採用は、一般的に採用コストが最も低く、かつマッチング精度が高い採用手法であり、この活性化はコスト削減に直結します。

- 採用広報の費用対効果が向上する: ブランドイメージが明確であれば、広告のターゲティング精度も高まり、より少ない費用で効果的にターゲットにリーチできます。また、メディアからの取材依頼が増えるなど、無料で自社をPRできる機会も増える可能性があります。

もちろん、採用ブランディングの初期段階では、コンテンツ制作や体制構築にある程度の投資が必要です。しかし、一度ブランドという「資産」が構築されれば、それは継続的に価値を生み出し、長期的に見て採用単価(CPA)を大幅に引き下げることに繋がるのです。

従業員のエンゲージメントが向上する

採用ブランディングは、社外の求職者に向けた活動(アウターブランディング)と捉えられがちですが、実は社内の従業員に対する「インナーブランディング」としての側面も非常に重要です。

採用ブランドを構築するプロセスでは、「私たちの会社は何を大切にし、どこへ向かうのか」「社会に対してどのような価値を提供しているのか」といった、企業の根源的な問いに向き合うことになります。このプロセスに多くの従業員を巻き込み、議論を重ねることで、従業員一人ひとりが自社の存在意義や魅力を再認識する貴重な機会となります。

自社のブランドコンセプトが明確になり、それが社外に誇りを持って発信されているのを目にすることで、従業員は「自分はこんなに魅力的な会社の一員なんだ」という誇りや帰属意識を高めます。これは、日々の業務に対するモチベーションや、会社への貢献意欲、すなわち「従業員エンゲージメント」の向上に直結します。

エンゲージメントの高い従業員は、

- 生産性が高く、質の高い仕事をする

- 自発的に業務改善や新たな挑戦に取り組む

- リファラル採用に積極的に協力する

- SNSなどで自社の魅力を自発的に発信する「エバンジェリスト(伝道師)」となる

といった形で、企業の業績向上や採用活動に多大な貢献をしてくれます。このように、採用ブランディングは外からの人材を惹きつけるだけでなく、内にいる人材を輝かせ、組織全体の力を底上げする効果も持っているのです。

採用ブランディングのデメリット

採用ブランディングは多くのメリットをもたらす一方、取り組む上では覚悟しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことが、計画の頓挫を防ぎ、成功確率を高める上で重要です。

効果が出るまでに時間がかかる

採用ブランディングにおける最大のデメリットは、成果が目に見えるまでに非常に長い時間がかかることです。ブランドイメージという無形の価値を構築し、それが求職者市場に浸透するには、一朝一夕にはいきません。

Web広告のように、出稿してすぐにクリック数や応募数といった短期的な結果が出る施策とは全く異なります。オウンドメディアの記事を一本公開したり、SNSの運用を始めたりしても、すぐに応募者が殺到するわけではありません。認知が広がり、情報が蓄積され、徐々に信頼が醸成され、やがて共感した求職者からの応募に繋がる、という地道なプロセスを辿ります。

一般的に、採用ブランディングの取り組みを開始してから、応募者の質の変化や内定承諾率の向上といった質的な効果を実感できるまでには、最低でも半年から1年はかかると言われています。応募数の増加といった量的な効果が出るまでには、さらに長い時間を要する場合もあります。

この時間軸を理解せず、短期的な成果を求めてしまうと、「こんなに手間をかけているのに効果が出ない」と途中で諦めてしまう原因になります。経営層や関連部署にもこの特性を事前に共有し、長期的な視点での投資であるというコンセンサスを形成しておくことが不可欠です。

継続的な取り組みと工数が必要になる

採用ブランディングは、「一度サイトを作ったら終わり」「コンセプトを決めたら終わり」というプロジェクトではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。構築したブランドイメージを維持・強化するためには、地道で継続的な活動が不可欠であり、相応の工数(リソース)が必要になります。

具体的には、以下のような活動を継続的に行う必要があります。

- コンテンツの定期的な企画・制作: オウンドメディアの記事、社員インタビュー、動画コンテンツなどを定期的に更新し続ける。

- SNSの日常的な運用: 日々の情報発信、フォロワーとのコミュニケーション、コメントへの返信など。

- データの分析と改善: 各施策の効果を測定・分析し、コンテンツや発信方法を改善していく。

- 社内への情報共有と協力依頼: 新たな社員のインタビュー協力依頼や、社内イベントの取材など。

これらの業務を、他の業務と兼務している担当者が片手間でこなすのは非常に困難です。多くの場合、専任の担当者やチームを設置しなければ、活動は徐々に滞り、形骸化してしまいます。

したがって、採用ブランディングを始める際には、誰が、どのくらいの時間を使って、どのような活動を行うのかを具体的に計画し、必要な人員と予算を確保することが極めて重要です。リソースが不足している場合は、全ての施策を一度に始めようとせず、優先順位をつけてスモールスタートすることも賢明な判断と言えるでしょう。

全社的な協力が不可欠

採用ブランディングは、人事部や採用担当者だけで完結させられるものではありません。企業の「らしさ」を体現し、発信するためには、経営層から現場の社員まで、全社を巻き込んだ協力体制が不可欠です。これが、採用ブランディングの難しさであり、同時に成功の鍵でもあります。

- 経営層の協力: 企業のビジョンや事業戦略と採用ブランドの一貫性を保つためには、経営層の深い理解とコミットメントが必須です。また、予算や人員の確保においても、経営層の承認がなければ進みません。

- 現場社員の協力: リアルな仕事の魅力や企業文化を伝えるコンテンツ(社員インタビュー、座談会、1日の密着動画など)を作成するには、現場社員の協力が欠かせません。多忙な業務の合間を縫って協力してもらうためには、採用ブランディングの重要性を社内全体で共有し、「採用は自分たちの仲間集めである」という当事者意識を醸成する必要があります。

- 他部署との連携: 広報・マーケティング部とは、企業全体のブランドイメージとの整合性を取るために連携が必要です。開発部門や営業部門とは、専門的な仕事内容やプロジェクトの魅力を正確に伝えるために協力が求められます。

もし、人事部だけが孤立して活動を進めてしまうと、発信するメッセージと、現場の実態との間に乖離が生まれるという最悪の事態を招きかねません。例えば、採用サイトで「フラットで風通しの良い組織」と謳っているにもかかわらず、面接で会った社員や入社後の現場が全く異なる雰囲気であれば、求職者の信頼を大きく損ない、かえってブランドイメージを悪化させる「ブランド毀損」のリスクさえあります。

採用ブランデングを成功させるためには、社内の様々なステークホルダーを巻き込み、対話を重ね、一つの目標に向かって進んでいくための強力なリーダーシップと調整能力が求められるのです。

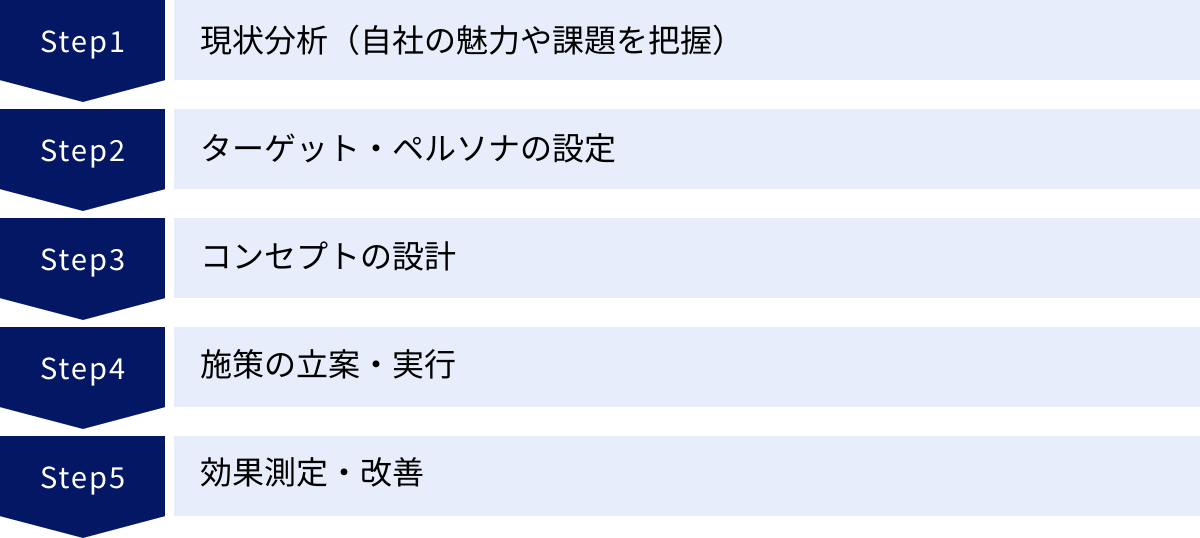

採用ブランディングの進め方5ステップ

採用ブランディングは、思いつきで始めても成功しません。自社の現状を正しく把握し、明確な戦略を立て、計画的に実行していくことが重要です。ここでは、採用ブランディングを効果的に進めるための標準的な5つのステップを解説します。

① 現状分析(自社の魅力や課題を把握)

全ての戦略は、現在地を正確に知ることから始まります。採用ブランディングの最初のステップは、自社の内外の環境を客観的に分析し、採用における「強み」「弱み」「魅力」「課題」を徹底的に洗い出すことです。この分析が曖昧だと、その後の全てのステップが的外れなものになってしまいます。

具体的な分析手法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 経営層・役員へのヒアリング:

- 企業のビジョン、ミッション、バリュー

- 事業の今後の方向性、中期経営計画

- 求める人材像、組織の理想の姿

- 創業の経緯や企業文化の根源にある想い

- 従業員アンケート・ワークショップ:

- 自社の「好きなところ」「改善してほしいところ」

- 入社理由、入社後のギャップ

- 仕事のやりがい、働きがいを感じる瞬間

- 自社を友人や知人に紹介したいか(eNPS℠調査など)

- 様々な部署、役職、年齢の社員から多角的な意見を集めることが重要です。

- 採用データ・人事データの分析:

- 過去の応募者の属性、応募経路

- 選考プロセスごとの通過率、辞退理由

- ハイパフォーマー(活躍人材)の共通特性

- 離職者の傾向、退職理由

- 競合他社の調査:

- 同じ人材をターゲットとする競合企業はどこか

- 競合の採用サイトやSNSで、どのようなメッセージを発信しているか

- 競合が打ち出している魅力(給与、福利厚生、働き方、文化など)

- フレームワークの活用:

このステップで目指すのは、社内の人間が「当たり前」だと思っていることの中に隠された魅力や、逆に目を背けてきた課題を言語化・可視化することです。この客観的な自己認識が、説得力のあるブランドコンセプトの土台となります。

② ターゲット・ペルソナの設定

現状分析で自社の立ち位置が明確になったら、次に「誰に」その魅力を伝えるのかを定義します。これがターゲット・ペルソナの設定です。

「優秀な若手」「コミュニケーション能力の高い人材」といった漠然としたターゲット設定では、メッセージが誰の心にも響きません。採用ブランディングを成功させるには、自社に最もマッチし、入社後に活躍してくれる可能性が高い、理想の人物像(ペルソナ)を、あたかも実在する一人の人間かのように詳細に設定することが重要です。

ペルソナ設定に含める項目例は以下の通りです。

| カテゴリ | 設定項目例 |

|---|---|

| デモグラフィック情報 | 年齢、性別、居住地、最終学歴、家族構成など |

| スキル・経験 | 業種、職種、経験年数、保有スキル(言語、資格など)、専門性 |

| キャリア・価値観 | 仕事に求めること(成長、安定、社会貢献など)、キャリアプラン、働き方への希望(リモート、フレックス)、転職を考えるきっかけ |

| 情報収集行動 | よく利用するWebサイト、SNS、情報収集に使うツール、信頼する情報源 |

| 性格・ライフスタイル | 性格(内向的/外向的、慎重/大胆など)、趣味、休日の過ごし方、価値観 |

ペルソナは、ハイパフォーマー社員へのインタビューや、現状分析で得られたデータに基づいて作成します。「こんな人に来てほしい」という願望だけでなく、「実際に自社で活躍しているのは、こんな人だ」という事実を基にすることで、より現実的で効果的なペルソナになります。

ペルソナを具体的に設定することで、

- どのようなメッセージが彼/彼女の心に響くか

- どのチャネル(SNS、メディアなど)で接触するのが効果的か

- 選考でどのような質問をすれば、彼/彼女の価値観を見極められるか

といった、その後の施策全体の方向性が明確になります。

③ コンセプトの設計

現状分析(自社)とペルソナ設定(ターゲット)が完了したら、いよいよ採用ブランディングの核となる「何を伝えるか」を定義するコンセプト設計のステップに移ります。

採用コンセプトとは、「自社が、設定したペルソナに対して提供できる、競合にはない独自の価値」を一言で凝縮したメッセージです。これは、採用活動全体の背骨となり、あらゆる情報発信の判断基準となります。

このコンセプトを設計する上で非常に有効なフレームワークが「EVP(Employee Value Proposition=従業員価値提案)」です。EVPとは、従業員がその企業で働くことによって得られる価値や魅力のパッケージを指します。

EVPは、一般的に以下の5つの要素で構成されます。

- 報酬(Compensation): 給与、賞与、インセンティブなど、金銭的な魅力。

- 福利厚生(Benefit): 休暇制度、住宅手当、健康支援、ユニークな福利厚生など。

- キャリア(Career): 成長機会、研修制度、キャリアパス、挑戦的な仕事など。

- 仕事環境(Work Environment): 職場の人間関係、社風、オフィス環境、働き方の柔軟性など。

- 企業文化(Culture): 経営理念、ビジョン、バリュー、社会貢献への取り組みなど。

ステップ①の現状分析で洗い出した自社の魅力(強み)をこれらの要素に当てはめ、ステップ②で設定したペルソナが特に重視するであろう要素を組み合わせることで、自社独自のEVP、すなわち採用コンセプトを導き出します。「給与は競合より高くないかもしれないが、若手でも大きな裁量権を持って挑戦できるキャリアと、互いを尊重し合う企業文化が我々の価値だ」といった具体的な形です。

このコンセプトは、「Work Hard, Play Harder」「次の100年を創る、はみ出しもの募集」のような、覚えやすく、社内外に浸透しやすいタグラインやスローガンに落とし込むと、より効果的になります。

④ 施策の立案・実行

揺るぎないコンセプトが固まったら、それを「どのように」ターゲットに届けるかを具体化する施策の立案・実行フェーズに入ります。

ここでのポイントは、やみくもに施策を打つのではなく、ステップ②で設定したペルソナの行動様式に合わせて、最適なチャネルとコンテンツを選択することです。例えば、20代の若手エンジニアがペルソナであれば、X(旧Twitter)や技術ブログでの情報発信が有効かもしれません。一方、管理職層がターゲットであれば、LinkedInやビジネス系メディアでの発信が効果的でしょう。

この際、「候補者体験(キャンディデート・エクスペリエンス)」という視点を持つことが重要です。候補者が自社を認知し、興味を持ち、応募し、選考を受け、内定・入社に至るまでの各接点(タッチポイント)で、どのような体験を提供すれば、自社のブランドイメージが向上するかを設計します。

【施策の具体例】

- 認知・興味: オウンドメディア(ブログ)、SNS、Web広告、技術イベント登壇

- 理解・検討: 採用サイト、採用ピッチ資料、会社説明会、社員とのカジュアル面談

- 応募・選考: 分かりやすい応募フォーム、迅速で丁寧な応対、面接官の質の向上

- 内定・入社: 内定者フォローイベント、入社前研修(オンボーディング)

これらの施策を通じて発信するすべてのコンテンツ(文章、デザイン、写真、動画など)は、ステップ③で設計した採用コンセプトやタグラインに沿って、一貫したトーン&マナーで制作する必要があります。この一貫性が、強力なブランドイメージを構築する上で不可欠です。

⑤ 効果測定・改善

採用ブランディングは、施策を実行して終わりではありません。むしろ、効果を測定し、分析し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続けることが、成功の鍵を握ります。

効果測定を行うためには、事前にKPI(重要業績評価指標)を設定しておく必要があります。KPIは、短期的なものと中長期的なもの、量的なものと質的なものをバランス良く設定することが重要です。

【KPIの設定例】

| 測定項目 | 指標の例 |

|---|---|

| ブランド認知・エンゲージメント | 採用サイトPV数、指名検索数、SNSフォロワー数・エンゲージメント率、メディア掲載数 |

| 母集団形成(量) | 説明会参加者数、応募数、スカウト承諾率 |

| 母集団形成(質) | ペルソナ合致度の高い候補者の割合、書類選考通過率 |

| 選考プロセス | 選考辞退率、内定承諾率 |

| 採用後 | 入社後定着率(特に1年以内)、社員エンゲージメントスコア、リファラル採用経由の応募数 |

これらのデータを定期的に(月次や四半期ごとなど)収集・分析し、「どの施策が効果的だったか」「コンセプトはターゲットに響いているか」「どこに改善の余地があるか」を検証します。

例えば、SNSのエンゲージメントは高いのに応募に繋がっていないのであれば、採用サイトへの導線に問題があるのかもしれません。ペルソナに合致した応募は増えたが内定承諾率が低いのであれば、面接での魅力付けやオファー面談に課題がある可能性があります。

このように、データに基づいて仮説を立て、施策を修正し、また検証するというサイクルを粘り強く回し続けることで、採用ブランディングの精度は着実に高まっていくのです。

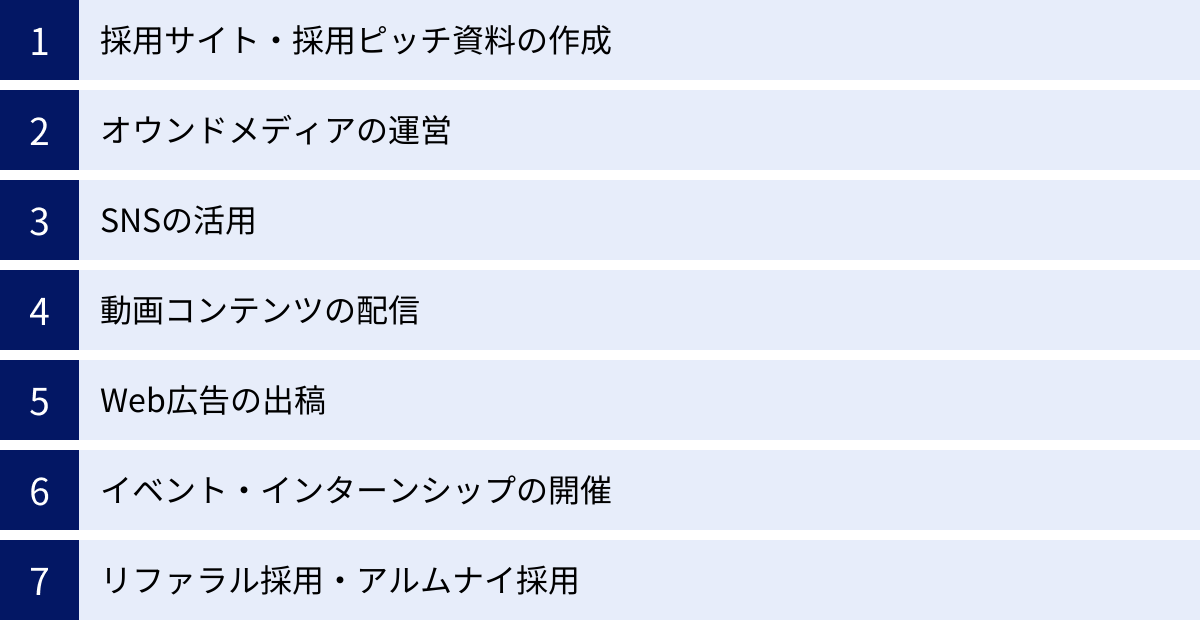

採用ブランディングの具体的な手法

採用ブランディングのコンセプトをターゲットに届け、共感を形成するためには、様々な手法を組み合わせて活用することが効果的です。ここでは、代表的な7つの手法について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

採用サイト・採用ピッチ資料の作成

採用サイトは、採用ブランディングにおける「本丸」とも言える最も重要なチャネルです。求職者が企業の情報を深く知りたいと思ったときに、必ずと言っていいほど訪れる場所だからです。

単なる求人情報の羅列ではなく、ステップ③で設計した採用コンセプトを体現する世界観(デザイン、コピー、写真、動画)で構築する必要があります。

【採用サイトに盛り込むべきコンテンツ例】

- ミッション・ビジョン・バリュー

- 代表メッセージ

- 事業内容・サービスの紹介

- 数字で見る〇〇(会社の成長性や特徴をデータで示す)

- 社員インタビュー(多様な職種・キャリアの社員を掲載)

- プロジェクトストーリー(困難を乗り越えた事例など)

- 働く環境・オフィス紹介

- キャリアパス・研修制度

- 福利厚生・人事制度

- 募集要項・選考プロセス

- よくある質問(FAQ)

採用ピッチ資料は、採用サイトの情報をさらに凝縮し、プレゼンテーション形式にまとめた資料です。会社説明会やカジュアル面談、ダイレクトリクルーティングのスカウトメール送付時などに活用します。企業の魅力や働くことの価値を、短時間で効果的に伝えるための強力なツールとなります。

オウンドメディアの運営

オウンドメディア(自社で運営するブログやWebマガジン)は、採用サイトよりも自由度の高い情報発信ができるプラットフォームです。企業の「人」「文化」「技術」といった、より深くてリアルな魅力を伝えるのに最適です。

- 社員インタビュー: 採用サイトよりも掘り下げた、個人の価値観やキャリアのストーリーを伝える。

- カルチャー紹介: 部活動、社内イベント、ユニークな制度の裏側などを紹介し、働く人の素顔を見せる。

- 技術ブログ: エンジニアや研究職向けに、自社の技術的な挑戦や知見を発信する。専門性の高さをアピールできる。

- 対談・座談会: 複数の社員が語り合うことで、リアルな職場の雰囲気や人間関係を伝える。

オウンドメディアは、SEO(検索エンジン最適化)を意識してコンテンツを作成することで、「〇〇 働きがい」「〇〇 技術 トレンド」といったキーワードで検索している潜在的な候補者層にアプローチできます。継続的な更新が必要ですが、コンテンツが資産として蓄積され、長期的に安定した流入が見込めるようになります。

SNSの活用

SNSは、企業の「今」をリアルタイムで伝え、求職者と双方向のコミュニケーションを図る上で非常に強力なツールです。各SNSの特性を理解し、ターゲットに合わせて使い分けることが重要です。

- X(旧Twitter): 速報性が高く、拡散力がある。日常のオフィスの様子、社員のちょっとしたつぶやき、イベントの告知など、カジュアルで人間味のある発信に向いている。

- Instagram: ビジュアル重視。写真やショート動画(リール)で、オフィスの雰囲気や働く社員の生き生きとした表情を伝えるのに効果的。

- Facebook: 実名登録が基本で、比較的フォーマルなコミュニケーションに向いている。公式なプレスリリースや、長文での社員紹介などに活用されることが多い。

- LinkedIn: ビジネス特化型のSNS。専門性の高い情報発信や、特定のスキルを持つ人材へのアプローチ(ダイレクトリクルーティング)に強みを持つ。

SNS運用の成功の鍵は、企業アカウントが「中の人」の顔が見えるような、親しみやすいキャラクターを確立することです。一方的な宣伝ばかりでなく、フォロワーからの質問に丁寧に答えたり、業界のニュースにコメントしたりすることで、企業への好感度や信頼感を高めることができます。

動画コンテンツの配信

動画は、文章や写真だけでは伝えきれない職場の雰囲気や、社員の人柄、仕事の熱量などを直感的に伝えることができる非常に表現力の高いメディアです。YouTubeなどのプラットフォームを活用して配信します。

- オフィスツアー動画: 実際にオフィスを歩きながら、働く環境や設備を紹介する。

- 社員の1日密着動画: 様々な職種の社員の1日に密着し、具体的な仕事内容や働き方をリアルに見せる。

- 経営者メッセージ動画: 経営者が自らの言葉で、会社のビジョンや想いを熱く語る。

- 座談会動画: 複数の社員がリラックスした雰囲気で語り合う様子を配信し、リアルな人間関係を伝える。

動画制作にはコストと手間がかかりますが、その分、視聴者に与えるインパクトは大きく、テキストコンテンツよりも記憶に残りやすいというメリットがあります。

Web広告の出稿

採用ブランディングで作成した採用サイトやオウンドメディアのコンテンツは、ただ待っているだけではなかなか見てもらえません。Web広告を活用して、ターゲットとなるペルソナに能動的に情報を届けることも重要です。

- リスティング広告(検索連動型広告): 「〇〇 転職」「エンジニア 採用」といったキーワードで検索したユーザーに広告を表示する。転職意欲の高い顕在層に効果的。

- SNS広告: 年齢、地域、興味関心、役職などで詳細なターゲティングが可能。ペルソナに合致した潜在層に、自社のコンテンツを「発見」してもらうことができる。

- リターゲティング広告: 一度採用サイトを訪れたユーザーに対して、再度広告を表示する。自社への関心を高め、再訪を促す効果がある。

広告は、短期的に認知を拡大したい場合や、ニッチなスキルを持つ人材にピンポイントでアプローチしたい場合に特に有効です。

イベント・インターンシップの開催

オンライン・オフラインを問わず、イベントやインターンシップは求職者と直接対話し、企業の魅力を肌で感じてもらう絶好の機会です。

- 会社説明会・ミートアップ: 一方的な説明だけでなく、社員との座談会や質疑応答の時間を十分に設けることで、双方向の理解を深める。

- 体験型ワークショップ: 実際の業務に近い課題に取り組んでもらうことで、仕事の面白さや難しさを体感してもらう。

- インターンシップ: 数日間~数週間にわたり、社員と共に実際の業務を経験してもらう。相互理解を最も深めることができる手法であり、入社後のミスマッチを大幅に減らす効果がある。

イベントの成功は、内容だけでなく、参加者への丁寧な対応や雰囲気作りにかかっています。参加した候補者が「この会社の人たちは魅力的だ」と感じてくれれば、それが強力な口コミとなり、ブランドイメージの向上に繋がります。

リファラル採用・アルムナイ採用

リファラル採用(社員紹介制度)とアルムナイ採用(退職者の再雇用)は、採用ブランディングと密接に関連する採用手法です。

- リファラル採用: 従業員が自社にエンゲージメントを感じ、「良い会社だから友人にも勧めたい」と思わなければ成り立ちません。採用ブランディングを通じてインナーブランディングが促進されると、社員の紹介意欲が高まり、リファラル採用が活性化します。

- アルムナイ採用: 一度退職した「卒業生(アルムナイ)」との良好な関係を維持し、再雇用の機会を設ける制度です。これも、「辞めてもなお、応援したいと思われる企業」という強力なブランドがあってこそ機能します。

これらの採用手法は、既に企業の文化や事業を深く理解している人材を確保できるため、マッチング精度が非常に高く、即戦力になりやすいという大きなメリットがあります。

採用ブランディングに活用できるフレームワーク

採用ブランディングを戦略的に進めるためには、思考を整理し、客観的な分析を助けるフレームワークの活用が有効です。ここでは、代表的な4つのフレームワークを、採用ブランディングの文脈でどのように活用するかを解説します。

3C分析

3C分析は、マーケティング戦略の立案で広く用いられる基本的なフレームワークです。Company(自社)、Competitor(競合)、Customer(顧客)の3つの「C」について分析し、自社の成功要因を見つけ出します。これを採用ブランデングに応用します。

- Company(自社): 自社の強み・弱みは何か?(給与水準、企業文化、技術力、働き方の柔軟性など)。ステップ①の現状分析に相当します。SWOT分析などを通じて、客観的な自己評価を行います。

- Competitor(競合): 人材獲得において競合となる企業はどこか?その企業はどのような魅力を打ち出し、どのような採用活動を行っているか?競合の採用サイトや評判を調査し、その強みと弱みを分析します。

- Customer(顧客=求職者): 自社がターゲットとする求職者は、何を求めているのか?(キャリア、働きがい、安定、成長など)。市場調査やペルソナ設定を通じて、求職者のニーズやインサイトを深く理解します。

この3つの分析結果を突き合わせることで、「求職者が求めていて、かつ競合は提供できていない、自社ならではの提供価値」、すなわち採用市場における自社のユニークなポジションを発見することができます。これが、採用コンセプトの核となります。

STP分析

STP分析もマーケティング戦略のフレームワークで、Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の頭文字を取ったものです。市場を細分化し、狙うべきターゲットを定め、そのターゲットに対して自社の立ち位置を明確にするプロセスです。

- Segmentation(市場の細分化):

採用市場という大きなマーケットを、様々な切り口で小さなグループ(セグメント)に分割します。- 切り口の例:

- 職種(エンジニア、セールス、マーケターなど)

- 経験レベル(新卒、第二新卒、ミドル、マネジメント層など)

- 価値観(安定志向、成長志向、ワークライフバランス重視など)

- スキル(プログラミング言語、マーケティングスキルなど)

- 切り口の例:

- Targeting(狙う市場の決定):

細分化したセグメントの中から、自社の強み(3C分析で発見した価値)が最も響き、かつ事業戦略上獲得すべきセグメントを選び抜きます。これが、採用ターゲットの決定であり、ステップ②のペルソナ設定に繋がります。全ての市場を狙うのではなく、勝てる市場に資源を集中するという考え方が重要です。 - Positioning(自社の立ち位置の明確化):

決定したターゲット市場において、競合他社と比べて自社がどのような独自の存在として認識されたいかを定義します。例えば、「〇〇領域のエンジニアにとって、最も技術的挑戦ができる企業」「子育て世代の女性が、最もキャリアを諦めずに働ける企業」といった、ターゲットの心の中に築くべき、明確で魅力的なポジションを定めます。このポジショニングが、採用コンセプトそのものになります。

4P分析

4P分析は、製品やサービスを顧客に届けるためのマーケティング・ミックスを構成する4つの要素、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)を分析するフレームワークです。これを採用活動に当てはめて、施策の一貫性をチェックするのに役立ちます。

| 採用における4P | 内容 |

|---|---|

| Product(製品) | 求職者に提供する価値そのもの。仕事内容、事業の魅力、キャリアパス、成長機会、企業文化、働く仲間など。EVP(従業員価値提案)とほぼ同義です。 |

| Price(価格) | 求職者が得る報酬・待遇と、支払う対価。給与、賞与、福利厚生などの金銭的価値。一方で、労働時間やコミットメントのレベルも含まれます。 |

| Place(流通) | 求職者との接点となるチャネル。採用サイト、SNS、求人媒体、人材紹介、イベントなど。ターゲットがどこにいるかを考え、最適なチャネルを選びます。 |

| Promotion(販促) | 自社の魅力を伝えるための広報・宣伝活動。広告出稿、プレスリリース、オウンドメディアでの情報発信、口コミの促進など。 |

採用ブランディングを成功させるには、これら4つのPが、STP分析で定めたポジショニングや採用コンセプトと一貫している必要があります。例えば、「最先端の技術に挑戦できる(Product)」というコンセプトなのに、「古い技術スタックしか使っていない求人票を、あらゆる求人媒体に掲載する(Place/Promotion)」のでは、一貫性がなく、ブランドは構築されません。4Pの各要素が連携し、同じメッセージを発信しているかを確認するのに有効です。

EVP(従業員価値提案)

EVP(Employee Value Proposition)は、前述の通り「企業が従業員に提供する価値の約束」であり、それ自体が採用ブランディングの中核をなす強力なフレームワークです。

EVPを定義するプロセスは、単に魅力をリストアップするだけではありません。

- 現状のEVPの把握: 従業員アンケートやインタビューを通じて、社員が「実際に」感じている自社の価値(給与、キャリア、文化など)は何かを把握します。

- 理想のEVPの定義: 経営戦略やビジョンに基づき、会社として「将来的に」従業員に提供したい価値は何かを定義します。

- ギャップの分析と実行計画: 現状と理想のギャップを認識し、そのギャップを埋めるための具体的なアクションプラン(人事制度の改定、研修プログラムの導入、文化醸成の施策など)を策定します。

- EVPの言語化と発信: 固まったEVPを、採用コンセプトやタグラインとして分かりやすく言語化し、あらゆるチャネルで一貫して発信します。

EVPのフレームワークを活用することで、採用ブランディングが単なる対外的なアピールに終わらず、組織内部の制度や文化を本質的に改善していく「インナーブランディング」と連動した、地に足のついた活動になります。求職者は、美辞麗句だけでなく、その裏付けとなる具体的な制度や事実にこそ、信頼を寄せるのです。

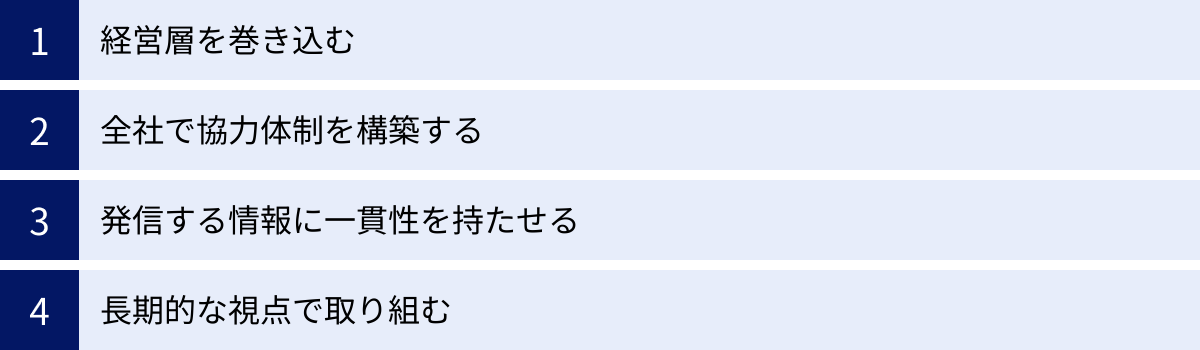

採用ブランディングを成功させるためのポイント

採用ブランディングは、正しい手順と手法で進めても、いくつかの重要な心構えや組織的な要点を押さえていなければ、成功はおぼつきません。ここでは、採用ブランディングを真に成功へと導くための4つの重要なポイントを解説します。

経営層を巻き込む

採用ブランディングを人事部だけのプロジェクトにしてはいけません。成功のための絶対条件は、経営層を深く巻き込むことです。

その理由は複数あります。第一に、採用ブランディングで定義するコンセプトやEVP(従業員価値提案)は、企業のビジョン、ミッション、そして事業戦略そのものと密接に連携していなければならないからです。経営層が描く会社の未来と、採用活動で発信するメッセージが一致していなければ、戦略に一貫性がなくなり、求職者にもその矛盾は見抜かれてしまいます。経営層との対話を重ねることで、ブレのない、企業の根幹に根差したブランドを構築できます。

第二に、採用ブランディングは、相応の予算とリソースを必要とする長期的な投資です。コンテンツ制作費、広告費、専任担当者の人件費など、短期的なROI(投資対効果)が見えにくい投資に対して、経営層の理解と強力なコミットメントがなければ、承認を得ることは困難です。経営層が採用ブランディングの重要性を「経営課題」として認識し、全面的にバックアップする姿勢を示すことが、プロジェクト推進の原動力となります。

第三に、経営層自らが「広報塔」となることが、ブランディングにおいて絶大な効果を発揮します。経営者の言葉で語られるビジョンや事業への想いは、他の誰が語るよりも熱量と説得力を持ち、求職者の心を強く動かします。採用サイトやオウンドメディア、イベントなどに積極的に登場してもらう体制を築くことが重要です。

全社で協力体制を構築する

経営層の巻き込みと同時に、現場の社員一人ひとりまで含めた、全社的な協力体制を構築することが不可欠です。採用は人事部の仕事、という他人事の意識が蔓延している組織では、採用ブランディングは決して成功しません。

企業の本当の魅力は、日々の業務に奮闘し、企業文化を体現している現場の社員の中にこそあります。彼らのリアルな声やストーリーこそが、最もパワフルなコンテンツの源泉です。

- 社員インタビューや座談会への協力

- オウンドメディアの記事執筆や監修

- カジュアル面談やイベントでの登壇

- リファラル採用への積極的な協力

これらの活動は、現場社員の協力なしには成り立ちません。協力を得るためには、人事部が「なぜ採用ブランディングが必要なのか」「会社の未来のために、皆の力が必要なのだ」という意義を、社内説明会や日々のコミュニケーションを通じて粘り強く伝え続ける必要があります。

そして、「採用は、未来の仲間集めである」という当事者意識を醸成することが重要です。協力してくれた社員には正当な評価やインセンティブを用意する、採用成功の喜びを全社で分かち合うといった仕組み作りも有効です。全社員が自社の「採用担当者」であり、「広報担当者」であるという文化を築くことが、採用ブランディングの究極のゴールの一つと言えるでしょう。

発信する情報に一貫性を持たせる

採用ブランディングにおいて、「一貫性」は生命線です。採用サイトで語られること、SNSでの発信内容、説明会で話すこと、面接官の言葉、そして内定者への連絡に至るまで、候補者が接触するすべてのタッチポイントで、発信されるメッセージのトーン&マナーや、根底に流れる価値観が統一されていなければなりません。

もし、チャネルごとに言っていることが違っていたり、会う社員によって会社の印象が全く異なったりすると、候補者は「この会社は、本当は何を大切にしているのだろう?」と混乱し、不信感を抱いてしまいます。この不信感は、ブランドイメージを構築する上で致命的です。

一貫性を保つためには、以下のような取り組みが有効です。

- ブランドガイドラインの策定: 設計した採用コンセプトに基づき、使用するロゴ、カラー、フォントといったビジュアル要素から、文章のトーン&マナー(例:親しみやすく、専門的、誠実など)、使用すべきキーワード、避けるべき表現などをまとめたガイドラインを作成し、全社で共有します。

- 面接官トレーニングの実施: 面接官が自社の魅力を自分の言葉で語れるように、採用コンセプトやEVPに関する研修を実施します。また、候補者への接し方や質問内容を標準化し、面接官による評価のブレをなくします。

- 情報発信内容の共有: 人事部がハブとなり、各部署や各チャネルでどのような情報が発信されているかを常に把握し、連携を図ります。

一貫したメッセージを繰り返し浴びることで、候補者の心の中に、企業の確固たるブランドイメージが刻み込まれていくのです。

長期的な視点で取り組む

最後に、そして最も重要な心構えとして、採用ブランディングは短期的な成果を求めず、長期的な視点で粘り強く取り組むことが挙げられます。

前述の通り、ブランドの構築・浸透には時間がかかります。半年や1年で劇的な変化が起こることは稀です。この事実を受け入れ、短期的な応募数の増減に一喜一憂せず、腰を据えて地道な活動を継続する覚悟が必要です。

採用ブランディングは、一度植えたらすぐに実がなる作物ではなく、土を耕し、種をまき、水と栄養を与え続け、数年後にようやく豊かな収穫をもたらす果樹園作りに似ています。途中で水やりを止めれば、それまでの努力は水の泡となってしまいます。

経営層や関係者には、この時間軸を繰り返し説明し、目先の数字だけでなく、応募者の質の変化や社員のエンゲージメント向上といった、中長期的な指標にも目を向けてもらうよう働きかけることが重要です。

すぐに結果が出ないからこそ、多くの企業が途中で挫折します。だからこそ、継続できた企業だけが、他社には真似できない「強力な採用ブランド」という持続的な競争優位性を手に入れることができるのです。

採用ブランディングに強いおすすめの会社3選

採用ブランディングを自社だけで進めるのが難しい場合、専門的な知見を持つ外部のパートナー企業の力を借りるのも有効な選択肢です。ここでは、採用ブランディング支援に定評のある会社を3社紹介します。

(※情報は2024年5月時点の各社公式サイトに基づくものです)

① 株式会社one

株式会社oneは、企業の採用課題に対して、戦略立案からクリエイティブ制作、施策の実行支援までをワンストップで提供する採用マーケティング・ブランディング支援会社です。

同社の強みは、顧客企業に深く入り込み、伴走しながら課題解決を目指すコンサルティング力にあります。現状分析からEVPの策定、採用コンセプトの設計といった上流工程の支援に力を入れているのが特徴です。その上で、採用サイト、動画、パンフレットといった各種クリエイティブを、一貫したコンセプトのもとで高いクオリティで制作します。特に、企業の「らしさ」や社員の想いを引き出す丁寧な取材と、それを魅力的なストーリーに昇華させる編集力に定評があります。単なる制作会社ではなく、企業の採用成功にコミットするパートナーとして、長期的な関係性を築きたい企業におすすめです。

参照:株式会社one 公式サイト

② 株式会社揚羽

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、採用ブランディング、インナーブランディングといった、企業のブランド価値向上に関する幅広い領域を支援する会社です。長年にわたる豊富な実績を持ち、特に大手企業からスタートアップまで多様な規模・業種の採用ブランディングを手がけています。

同社の特徴は、戦略的な視点とクリエイティブ表現力を高いレベルで両立させている点です。3C分析やペルソナ設定などのロジカルな戦略設計に基づき、心を動かすエモーショナルな映像やWebサイト、グラフィックを制作することを得意としています。また、採用活動だけでなく、入社後の定着・活躍を見据えたインナーブランディング施策までを一気通貫で支援できる総合力も強みです。企業のブランドに関わる課題を、根本から解決したいと考えている場合に頼りになる存在です。

参照:株式会社揚羽 公式サイト

③ 株式会社uloqo

株式会社uloqo(ウロコ)は、「採用CX(キャンディデートエクスペリエンス=候補者体験)」の向上に特化したコンサルティング・支援を行うユニークな会社です。採用ブランディングを、「候補者が企業と出会ってから入社するまでの全ての体験を、いかに魅力的なものにするか」という視点から捉え直しているのが特徴です。

同社は、独自のフレームワークを用いて候補者体験の現状を可視化・分析し、課題を特定します。その上で、採用コンセプトの設計、コミュニケーションプランの立案、面接官トレーニング、オンボーディング(入社後フォロー)の設計まで、候補者体験の各接点における改善策を具体的に提案・実行支援します。特に、候補者視点に立ったきめ細やかなコミュニケーション設計や、選考プロセス全体の改善に強みを持っています。応募は来るものの、選考途中での辞退や内定辞退が多いといった課題を抱える企業にとって、非常に心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社uloqo 公式サイト

まとめ

本記事では、採用ブランディングの基礎知識から、その重要性、具体的な進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

現代の採用市場は、企業が求職者から「選ばれる」時代です。このような状況において、採用ブランディングは、もはや単なる採用手法の一つではありません。それは、企業の未来を担う優秀な人材を惹きつけ、組織全体の活力を高めるための、不可欠な経営戦略です。

採用ブランディングの本質は、自社の「らしさ」とは何かを深く見つめ直し、その価値を誠実に、そして一貫性を持って社内外に伝えていくことにあります。そのプロセスは、以下の5つのステップで進めることが効果的です。

- ① 現状分析: 自社の魅力と課題を客観的に把握する。

- ② ターゲット・ペルソナの設定: 「誰に」伝えるかを明確にする。

- ③ コンセプトの設計: 「何を」伝えるかという核(EVP)を定義する。

- ④ 施策の立案・実行: 「どのように」伝えるかを具体化する。

- ⑤ 効果測定・改善: PDCAサイクルを回し続ける。

この取り組みは、決して簡単ではありません。効果が出るまでには時間がかかり、経営層や全社を巻き込んだ継続的な努力が求められます。しかし、その困難を乗り越え、強力な採用ブランドという「無形の資産」を築き上げることができれば、それは他社には真似のできない、持続的な競争優位性となります。

自社にマッチした人材からの応募が増え、ミスマッチが減って定着率が向上し、従業員のエンゲージメントが高まる。採用ブランディングは、そのような好循環を生み出すための、未来への投資です。この記事が、貴社の採用活動を新たなステージへと引き上げる一助となれば幸いです。