企業経営において「IR」という言葉を耳にする機会が増えています。株価や決算のニュースで頻繁に登場しますが、その正確な意味や具体的な活動内容、そしてよく似た言葉である「広報(PR)」との違いを明確に説明できる人は多くないかもしれません。

IRは、単なる情報発信活動ではありません。企業が持続的に成長し、資本市場で正当な評価を得るための極めて重要な経営戦略の一環です。投資家との対話を通じて信頼関係を築き、企業価値を最大化していくこの活動は、現代の企業経営に不可欠な機能となっています。

この記事では、IR(インベスター・リレーションズ)の基本的な定義から、その目的と重要性、具体的な仕事内容、そして混同されがちな広報(PR)や財務部門との違いまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。IR担当者に求められるスキルやキャリアパスについても触れており、これからIRの仕事を目指す方にとっても有益な情報となるでしょう。

本記事を通じて、企業経営の根幹を支えるIR活動の全体像を理解し、その奥深さと重要性を感じていただければ幸いです。

目次

IR(インベスター・リレーションズ)とは

IRとは、「Investor Relations(インベスター・リレーションズ)」の略称であり、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な企業情報を継続的に、公平、公正かつ正確に提供する一連の活動を指します。日本語では「投資家向け広報」と訳されることもありますが、その活動内容は単なる広報活動に留まりません。

IRの核心は、企業と資本市場の参加者との間の「双方向のコミュニケーション」にあります。企業側は、財務状況(過去の実績や将来の見通し)や経営戦略、事業内容、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みといった情報を積極的に開示します。一方で、投資家側からは、その情報に対する評価や疑問、経営に対する意見や要望が企業にフィードバックされます。この対話のサイクルを通じて、企業と投資家の間に深い理解と信頼関係を構築することがIRの根本的な目的です。

もし、企業がIR活動を全く行わなかったらどうなるでしょうか。投資家は、その企業がどのような経営状況にあり、将来どれくらいの成長が見込めるのか判断できません。情報が不透明な企業に対して、大切な資金を投じようと考える投資家は少ないでしょう。結果として、その企業の株式は本来の価値よりも安く評価され(アンダーバリュー)、資金調達が困難になったり、株主からの支持を得られなくなったりする可能性があります。

IR活動は、こうした事態を避け、企業の実態価値と市場での評価(株価)とのギャップを最小限に抑えるための重要な架け橋の役割を担っています。企業は、自社の価値を投資家に正しく理解してもらうことで、適正な株価を形成し、ひいては円滑な資金調達や持続的な成長を実現できるのです。

IR活動の対象となる情報は、非常に広範です。主なものとして、以下のようなものが挙げられます。

- 財務情報: 決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料などに記載される売上高、利益、資産状況、キャッシュフローなどの定量的なデータ。

- 非財務情報: 経営戦略、事業の進捗状況、市場環境、競合との差別化要因、コーポレート・ガバナンス体制、ESGへの取り組み、リスク管理体制といった定性的な情報。

特に近年では、短期的な利益だけでなく、長期的な企業価値向上に貢献するESGなどの非財務情報の重要性が高まっています。投資家は、財務諸表に表れる数字の背景にある「企業の思想」や「持続可能性」を重視するようになっており、IR活動においても、こうした非財務情報を分かりやすく、説得力を持って伝える能力が求められています。

IRの歴史を遡ると、1950年代のアメリカでゼネラル・エレクトリック社(GE)が専門部署を設置したのが始まりとされています。日本では、1970年代以降、企業の国際化が進む中で海外投資家とのコミュニケーションの必要性から徐々に導入され、2000年代以降のコーポレート・ガバナンス改革の流れの中で、その重要性が急速に認識されるようになりました。

要約すると、IRとは、投資家との建設的な対話を通じて信頼関係を築き、資本市場における自社の適正な評価を確立することで、最終的に企業価値の最大化を目指す、攻めの経営戦略機能であると言えます。

IR活動の目的と重要性

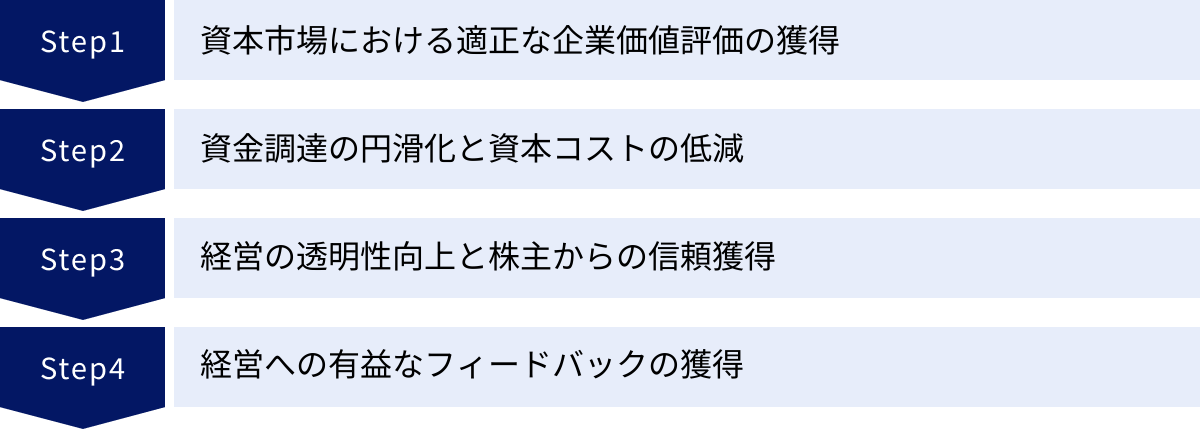

企業がIR活動に時間とコストをかけて取り組むのには、明確な目的があります。その究極的なゴールは、前述の通り「企業価値の継続的な最大化」に集約されますが、そこに至るまでにはいくつかの重要な中間目的が存在します。これらの目的を達成することが、なぜ企業経営にとって重要なのかを深掘りしていきましょう。

IR活動の主な目的は、以下の4つに大別できます。

- 資本市場における適正な企業価値評価の獲得

企業の株価は、市場の期待や需給など様々な要因で変動しますが、長期的にはその企業の実態価値に収斂していくと考えられています。しかし、企業に関する情報が市場に十分に伝わっていなければ、株価は本来あるべき水準よりも低く評価されてしまうことがあります。IR活動は、自社の強みや成長戦略、将来性を投資家に的確に伝えることで、「自社を正しく理解してもらう」活動です。これにより、過小評価(アンダーバリュー)の状態を是正し、企業の実力に見合った適正な株価形成を促します。適正な株価は、企業の信用力を高め、後述する資金調達やM&A(企業の合併・買収)戦略においても有利に働きます。 - 資金調達の円滑化と資本コストの低減

企業が成長を続けるためには、設備投資や研究開発、新規事業への進出など、様々な場面で資金が必要となります。資金調達の方法には、金融機関からの借入のほか、株式の新規発行(増資)や社債の発行などがあります。IR活動を通じて投資家との良好な関係を築き、自社の事業内容や成長性への理解を得ておくことで、これらの資金調達がよりスムーズに、かつ有利な条件で行えるようになります。投資家からの信頼が厚い企業は、「投資のリスクが低い」と判断されるため、結果的に資金調達にかかるコスト(資本コスト)を低減させる効果も期待できます。 - 経営の透明性向上と株主からの信頼獲得

積極的かつ公平な情報開示は、経営の透明性を高める上で不可欠です。IR活動は、投資家に対して「私たちは何も隠していません」という誠実な姿勢を示すことにつながります。これにより、株主は安心してその企業の株式を長期的に保有できるようになります。特に近年、経営陣に対して積極的に提言を行う「物言う株主(アクティビスト)」の存在感が増す中で、平時から建設的な対話を重ねておくことは、無用な対立を避け、経営方針への理解を得るための重要な防御策にもなります。株主からの揺るぎない信頼は、安定した経営基盤の構築に直結します。 - 経営への有益なフィードバックの獲得

IRは一方的な情報発信ではありません。投資家や証券アナリストは、それぞれの専門的な視点から企業を分析しています。彼らとの対話の中から得られる客観的な意見や市場の評価、競合他社の動向に関する情報などは、経営陣が自社を客観視し、経営戦略や事業運営を見直す上で非常に貴重なフィードバックとなります。例えば、「なぜこの事業の利益率が低いのか」「競合のA社はこういう戦略をとっているが、どう対抗するのか」といった鋭い質問は、経営の規律を高め、改善のきっかけを与えてくれます。IR活動を通じて社外の知見を経営に取り込むことで、企業は自己変革を促し、競争力を高めることができます。

これらの目的を達成することの重要性は、近年のコーポレートガバナンス改革の流れの中で一層高まっています。日本では、機関投資家向けの行動原則である「スチュワードシップ・コード」と、企業向けの行動原則である「コーポレートガバナンス・コード」が相次いで導入されました。これらのコードは、企業と投資家が建設的な対話を行い、共に企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指すことを求めています。この「対話」の中核を担うのがまさにIR活動であり、その重要性は法制度的な側面からも裏付けられているのです。

IRと広報(PR)との違い

IRと広報(PR)は、どちらも企業の情報を外部に発信する活動であるため、しばしば混同されます。実際に、組織によっては一人の担当者が両方を兼務しているケースもあります。しかし、両者はその目的、対象者、発信する情報の内容、そして求められる専門性において明確な違いがあります。この違いを理解することは、IRの本質を掴む上で非常に重要です。

| 比較項目 | IR(インベスター・リレーションズ) | 広報(PR:パブリック・リレーションズ) |

|---|---|---|

| 目的 | 企業価値の最大化、適正な株価形成、資金調達の円滑化 | 企業評判(レピュテーション)の向上、良好な関係構築、販売促進 |

| 対象者 | 投資家(機関/個人)、証券アナリストなど資本市場の関係者 | 顧客、メディア、取引先、地域社会、従業員など広範なステークホルダー |

| 情報内容 | 財務情報・非財務情報(経営戦略、ESGなど投資判断に直結する情報) | 商品・サービス情報、企業活動、社会貢献活動など企業の魅力を伝える情報 |

| 準拠法規 | 金融商品取引法、会社法、取引所規則など | 特に定められた法規はない(景品表示法など関連法規はある) |

| 評価指標 | 株価、時価総額、アナリスト評価、資本コストなど | メディア掲載数、広告換算価値、ブランド認知度、WebサイトのPV数など |

目的の違い

両者の最も根源的な違いは「目的」にあります。

IRの究極的な目的は、資本市場からの評価を高め、企業価値を最大化することです。そのために、投資家に「この会社に投資したい」と思わせるような、合理的で説得力のある情報を提供します。活動の成果は、株価や時価総額、あるいは資金調達コストの低減といった、客観的かつ定量的な指標で測られることが多く、非常にシビアな世界です。

一方、広報(PR)の目的は、社会における企業の評判(レピュテーション)を高め、様々なステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築くことです。Public Relations(パブリック・リレーションズ)の名の通り、その対象は社会全体に及びます。新製品の魅力を伝えて販売を促進したり、企業の社会貢献活動をアピールしてブランドイメージを向上させたりすることが主な役割です。IRに比べて、共感や好感度といった定性的な成果が重視される傾向にあります。

対象者の違い

目的が異なるため、コミュニケーションをとるべき主要な対象者も異なります。

IRのメインターゲットは、明確に「投資家」と「証券アナリスト」です。彼らは企業の将来性を分析し、投資判断を下すプロフェッショナル、あるいは自身の資産を投じる当事者です。したがって、IR活動は資本市場の論理や言語で行われる、専門性の高いコミュニケーションとなります。具体的には、国内外の機関投資家(生命保険会社、投資信託会社、年金基金など)や、個人投資家、そして彼らの投資判断に大きな影響を与える証券アナリストが主な対話相手です。

対照的に、広報(PR)の対象者は、顧客、潜在顧客、取引先、メディア、地域社会、従業員、官公庁など、企業を取り巻くあらゆるステークホルダーを含みます。これを「パブリック(公衆)」と総称します。新製品の情報を届けるのは顧客であり、企業の取り組みを社会に広く伝えるためにはメディアとの関係構築が不可欠です。対象者が広範であるため、それぞれのターゲットに合わせた多様なコミュニケーション手法が求められます。

発信する情報の内容の違い

誰に、何を伝えたいのかが異なるため、発信する情報の性質も大きく異なります。

IRが発信する情報は、投資家の「投資判断」に直接資するものが中心となります。具体的には、決算短信や有価証券報告書に記載される売上高や利益といった財務情報が基本です。それに加えて、なぜその業績になったのかという分析、今後の経営戦略、市場の見通し、リスク要因、ESGへの取り組みといった非財務情報が極めて重要になります。これらの情報は、金融商品取引法や証券取引所の規則によって開示が義務付けられているものも多く、正確性、公平性、適時性が厳しく求められます。

かたや、広報(PR)が発信する情報は、企業の魅力や活動を伝え、好意的なイメージを醸成するためのものが中心です。例えば、新製品のプレスリリース、技術開発に関するストーリー、社員の活躍やユニークな社内制度の紹介、地域貢献活動の報告などが挙げられます。IR情報のような厳格な法規制は少ないものの、読み手の興味を惹き、共感を呼ぶようなストーリーテリングの技術やクリエイティビティが重要になります。

求められる知識・スキルの違い

担う役割が違うため、担当者に求められる専門知識やスキルセットも異なります。

IR担当者には、財務会計の知識が不可欠です。財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)を深く理解し、自社の財務状況を分析・説明できなければなりません。加えて、ファイナンス理論、会社法、金融商品取引法といった法規制、さらには自社の事業戦略や業界動向に関する深い知見も求められます。海外投資家との対話のために、高い語学力(特に英語力)が必要となるケースも非常に多いです。

広報(PR)担当者には、コミュニケーション戦略を構築する能力が求められます。メディアとの良好な関係を築くメディアリレーションズのスキル、世の中のトレンドを読み解く力、人の心を動かす文章力や企画力、そして炎上などの危機に対応するクライシスコミュニケーションの知識などが必要です。マーケティング全般への理解も重要となります。

このように、IRと広報(PR)は似て非なる活動ですが、完全に独立しているわけではありません。両者が発信する情報に一貫性がなければ、企業のメッセージはちぐはぐになり、外部からの信頼を損なうことになりかねません。そのため、IR部門と広報部門が密に連携し、全社的な情報発信戦略を共有することが、企業のブランド価値と企業価値を両輪で高めていく上で不可欠なのです。

IRと財務部門との違い

IRと広報(PR)の違いと並んで、IRと「財務部門」との関係性もよく論点になります。IR活動は財務情報を基に行われるため、両者は非常に密接な関係にありますが、その役割と機能は明確に異なります。企業の規模によっては、財務部長や経理部長がIRを兼務することもありますが、その場合でも頭の中で二つの異なる役割を意識して業務を遂行する必要があります。

両者の違いを端的に表現するなら、以下のようになります。

- 財務部門: 企業の「カネ」の流れを管理・創出し、その結果を記録・作成する部門。

- IR部門: 財務部門が作成した情報を基に、その背景や意味を翻訳・解説し、投資家と対話する部門。

もう少し具体的に見ていきましょう。

財務部門の主な役割は、企業の血液ともいえる資金の管理全般です。日々の経理業務から始まり、月次・四半期・年次の決算業務を行い、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など)を作成します。これはIR活動の根幹となる最も重要なインプット情報です。また、金融機関からの借入や社債発行による資金調達(デット・ファイナンス)、株式発行による資金調達(エクイティ・ファイナンス)、M&Aの検討、予算の策定・管理、資金繰りの管理など、企業のお金にまつわる実務全般を担います。財務部門の仕事は、正確な数値を管理し、企業の財務的な健全性を維持することに主眼が置かれています。彼らの仕事は、過去から現在までの財務的な「事実」を確定させるプロセスと言えるでしょう。

一方、IR部門の役割は、財務部門が作成した「事実(=財務諸表)」を材料として、企業の未来の「物語(=成長ストーリー)」を紡ぎ出すことにあります。ただ数字のデータを右から左へ流すだけでは、投資家の心には響きません。なぜこの四半期は増収増益だったのか、その要因は何か。利益率が改善した背景には、どのようなコスト削減努力や事業構造の転換があったのか。そして、この実績を基に、今後どのような成長戦略を描いているのか。IR部門は、これらの数字の裏側にあるストーリーや戦略的な意図を、投資家が理解・納得できる言葉に「翻訳」して伝えることが仕事です。

例えるならば、財務部門は「料理人」です。彼らは新鮮な食材(日々の経済活動)を仕入れ、正確なレシピ(会計基準)に基づいて、美味しい料理(財務諸表)を作り上げます。対して、IR部門は「ソムリエ」や「メートル・ドテル(給仕長)」に当たります。彼らは、料理人(財務部門)が作った料理について、その食材の産地や調理法、シェフのこだわりを顧客(投資家)に情熱的に説明し、料理の価値を最大限に高めます。また、顧客の好みや質問に応じて、最適なワイン(追加情報や補足説明)を提案し、最高の食事体験(投資判断への貢献)を提供します。

組織体制においても、両者の関係性が見て取れます。多くの企業では、IR部門はCFO(最高財務責任者)の管掌下に置かれます。これは、IR活動が財務戦略と密接に連携する必要があるためです。決算発表の際には、財務・経理部門が作成した決算数値をIR部門が受け取り、投資家向けの決算説明会資料や想定問答集を作成します。そして、決算説明会やその後の投資家ミーティングでは、CFOやCEOといった経営トップと共に、IR担当者が投資家からの質問に答える、という連携プレーが一般的です。

まとめると、財務部門が「守り」の側面、つまり過去から現在に至るまでの財務的ファクトを固める役割を担うのに対し、IR部門は「攻め」の側面、つまりそのファクトを基に未来の成長期待を醸成し、企業価値を高めていく役割を担っています。両者は車の両輪であり、どちらが欠けても企業は資本市場という道をスムーズに走行することはできないのです。

IR活動の主な対象者

IR活動が「誰に向けた活動なのか」を具体的に理解することは、その仕事内容を把握する上で欠かせません。IRのコミュニケーション相手は、広報(PR)のように不特定多数の「パブリック」ではなく、資本市場を構成する特定のプレイヤーに集約されます。主な対象者は、「機関投資家」「個人投資家」「証券アナリスト」の3者です。

機関投資家

機関投資家とは、多数の顧客から預かった巨額の資金を運用する法人投資家のことを指します。具体的には、生命保険会社、損害保険会社、信託銀行、投資信託運用会社、投資顧問会社、年金基金(公的年金・企業年金)、共済組合などがこれに該当します。

彼らの特徴は、以下の通りです。

- 運用資産額が巨大: 一社で数兆円から数十兆円もの資金を運用しており、その投資行動は株価に大きな影響を与えます。

- 専門的な分析: 専門のファンドマネージャーやアナリストを擁し、企業の財務・非財務情報を徹底的に分析した上で投資判断を下します。

- 中長期的な視点: 年金基金のように、将来の支払いに備えて長期的なリターンを追求する投資家が多く、企業の短期的な業績変動よりも、持続的な成長性やコーポレート・ガバナンスを重視する傾向があります。

- エンゲージメント(建設的な対話): スチュワードシップ・コードの精神に基づき、投資先企業の経営陣と積極的に対話を行い、企業価値向上に向けた提言などを行うことがあります。議決権行使もその重要な手段の一つです。

IR担当者にとって、機関投資家は最も重要な対話相手と言っても過言ではありません。彼らとのコミュニケーションは、主に社長やCFO、IR担当者が出席する「個別面談(One on Oneミーティング)」や、複数の投資家を招いて行う「スモールグループミーティング」、四半期ごとの「決算説明会」といった場で行われます。また、海外の機関投資家を訪問する「海外IRロードショー」も重要な活動の一つです。

個人投資家

個人投資家は、自身の判断と資金で株式などの金融商品に投資を行う一般の個人を指します。インターネット証券の普及により、近年その数は大幅に増加し、市場における存在感を増しています。

個人投資家の特徴は、非常に多様である点です。

- 投資スタイルが多様: 数億円を運用する富裕層から、毎月数万円を積み立てる投資初心者まで様々です。短期的な値上がり益を狙うデイトレーダーもいれば、配当や株主優待を楽しみに長期保有する投資家もいます。

- 情報収集手段が多様: 企業のIRサイトや決算資料を読み込む熱心な投資家もいれば、SNSや株系YouTuber、ネット掲示板などから情報を得る層もいます。

- 企業の「ファン」としての側面: 投資先の企業が提供する商品やサービスのファンであったり、経営者の理念に共感したりして投資するケースも多く見られます。

機関投資家と比べて一人ひとりの投資額は小さいですが、その総数は膨大であり、株価の安定や流動性の確保に貢献する重要な存在です。彼らに対しては、専門用語を多用した難しい説明よりも、平易な言葉で分かりやすく企業の魅力を伝える工夫が求められます。主なIR活動としては、個人投資家向け説明会の開催、株主通信(事業報告書)の送付、株主優待制度の実施、そして誰にとってもアクセスしやすく分かりやすいIRサイトの構築などが挙げられます。株主の権利を行使する最も重要な場である「株主総会」も、個人投資家との貴重な接点となります。

証券アナリスト

証券アナリストは、投資家が適切な投資判断を下せるように、企業の財務状況や事業内容、成長性などを調査・分析し、その評価や将来予測をレポートとして提供する専門家です。彼らは、IR担当者にとって、情報を市場に広めてくれる「インフルエンサー」のような存在であり、非常に重要な対話相手です。

証券アナリストは、所属によって大きく2種類に分けられます。

- セルサイド・アナリスト: 証券会社に所属し、主に機関投資家や個人投資家に向けて、個別企業の分析レポートや投資推奨(「買い」「中立」「売り」など)を提供します。彼らのレポートは広く公開され、多くの投資家の目に触れるため、市場への影響力が大きいのが特徴です。

- バイサイド・アナリスト: 資産運用会社(機関投資家)に所属し、自社が運用するファンドのために企業分析を行います。彼らのレポートは社内での投資判断に利用されるため、一般には公開されませんが、巨額の資金を動かす判断の根拠となります。

IR担当者は、セルサイド、バイサイド双方のアナリストと日常的にコミュニケーションをとります。決算説明会後の質疑応答や、個別に行われる取材対応、事業部門へのヒアリングのアレンジなどを通じて、彼らが正確な分析を行えるよう情報を提供します。アナリストから信頼され、良好な関係を築くことは、自社の情報を資本市場に正確かつ好意的に伝えてもらうための鍵となります。彼らからの鋭い質問に的確に答えるためには、IR担当者自身がアナリストと同等、あるいはそれ以上の深い知見を持っている必要があります。

IRの具体的な仕事内容

これまで見てきたIRの目的や対象者を踏まえ、IR担当者が日々どのような業務を遂行しているのか、その具体的な仕事内容を解き明かしていきます。IRの仕事は多岐にわたりますが、大きく「財務・経営戦略に関する業務」「情報開示業務」「コミュニケーション活動」「社内へのフィードバック」の4つに分類できます。

財務・経営戦略に関する業務

IRは単なる情報伝達係ではありません。経営の中枢と深く関わり、戦略的なインプットとアウトプットを行う重要な役割を担います。

- 市場・競合分析: 自社の株価や出来高の動向、株主構成の変化を常にモニタリングします。また、競合他社の決算内容やIR活動、アナリストの評価などを分析し、自社の立ち位置を客観的に把握します。これにより、自社のIR戦略における強みや弱みを特定し、改善に繋げます。

- 経営会議への参加・インプット: 経営陣が参加する重要な会議に出席し、資本市場の視点から意見を述べることがあります。例えば、新たな中期経営計画を策定する際に、「この目標設定では、投資家からの評価を得にくい可能性がある」「非財務目標として、このKPI(重要業績評価指標)を盛り込むべきだ」といった提言を行います。

- 開示内容の戦略的検討: 次の決算発表で、どの事業の進捗を重点的にアピールするべきか、市場が懸念しているであろう点に対して、どのような説明ロジックを用意するかなど、開示情報の見せ方を戦略的に検討します。これは、経営陣や関連部署と緊密に連携しながら進められます。

IR関連資料の作成と情報開示

IR活動の根幹をなすのが、投資判断の基礎となる各種開示資料の作成です。これらの資料は、正確性と分かりやすさが同時に求められる、非常に重要なアウトプットです。

決算短信・決算説明会資料

決算短信は、企業の決算発表時に、東京証券取引所などの取引所規則に基づいて開示される業績の速報資料です。法的な開示義務(法定開示)はありませんが、投資家への迅速な情報提供を目的とした「適時開示」の一環として、すべての日本の上場企業が作成・公表しています。損益計算書や貸借対照表の主要項目がまとめられており、IR担当者は経理部門が作成した数値を基に、定性的な記述部分(経営成績に関する分析など)を執筆します。

決算説明会資料は、決算短信と同時に、あるいはその直後に公表されるプレゼンテーション資料です。決算短信の数字だけでは伝わりにくい業績の背景や事業ごとの状況、今後の見通しなどを、グラフや図を多用して視覚的に分かりやすく解説します。投資家やアナリストが最も注目する資料の一つであり、企業のメッセージを効果的に伝えるための工夫が凝らされます。

有価証券報告書

有価証券報告書(有報)は、金融商品取引法に基づいて、事業年度終了後3ヶ月以内に内閣総理大臣(実際は財務局)への提出が義務付けられている法定開示資料です。決算短信よりもはるかに詳細で網羅的な内容が記載されており、企業の概況、事業の内容、設備の状況、経理の状況、コーポレート・ガバナンスの状況など、項目は多岐にわたります。非常にボリュームがあり、作成には法務・経理・総務・事業部門など、全社的な協力が不可欠です。IR担当者は、これらの部署と連携し、全体の編集や投資家にとって重要な記述部分の精査などを担当します。

株主通信・アニュアルレポート(統合報告書)

株主通信は、主に個人株主向けに、半期または通期の事業活動を報告するために作成される冊子です。社長からのメッセージ、事業のハイライト、財務状況の概要などが、親しみやすいデザインでまとめられます。

アニュアルレポートは、元々は海外投資家向けに作成される英文の年次報告書でしたが、近年では、財務情報と、ESG(環境・社会・ガバナンス)などの非財務情報を一冊にまとめて報告する「統合報告書」として発行する企業が増えています。これは、企業の長期的な価値創造ストーリーを包括的に伝えるための重要なツールであり、IR担当者が企画から制作まで中心的な役割を担います。

投資家とのコミュニケーション活動

資料を作成して開示するだけでなく、それらを基に投資家と直接対話することがIRの真髄です。

決算説明会の企画・運営

四半期ごとの決算発表に合わせて、機関投資家やアナリストを対象とした説明会を開催します。IR担当者は、会場の手配、参加者の募集、当日の司会進行、プレゼンテーション資料の作成、そして最も重要な「想定問答集」の準備まで、すべてを取り仕切ります。想定問答集とは、投資家から寄せられそうな厳しい質問を事前に予測し、CEOやCFOが的確に回答できるよう、回答の骨子を準備しておくものです。

投資家との個別面談(IRミーティング)

国内外の機関投資家やアナリストと、1対1あるいは少人数で行う面談です。決算説明会のような公の場では聞けない、より踏み込んだ質疑応答が行われます。IR担当者は、経営陣に同行し、議論がスムーズに進むようサポートしたり、経営陣に代わって詳細なデータを補足説明したりします。海外の投資家を訪問する「海外IRロードショー」もこの一種で、数日間で何十社もの投資家と面談するハードな出張となります。

株主総会の運営サポート

株主総会は、株主が議決権を行使する会社の最高意思決定機関であり、年に一度の最大のIRイベントです。IR担当者は、招集通知や事業報告の作成、当日の運営シナリオの策定、株主からの質問に備えた想定問答の準備など、総務部門や法務部門と協力して、総会が円滑に運営されるよう裏方としてサポートします。

IRサイトやメディアの運営・対応

ウェブサイトは、すべてのステークホルダーが企業の公式情報にアクセスできる重要なプラットフォームです。

- IRサイトの運営: 企業の公式ウェブサイト内にあるIRページのコンテンツを管理・更新します。開示資料の掲載はもちろん、株価チャート、財務ハイライト、個人投資家向けコンテンツ、説明会の動画配信など、投資家が必要とする情報を網羅的かつタイムリーに提供します。

- メディア対応: 経済紙やビジネス誌などの記者から、決算内容や経営戦略に関する取材依頼があった場合に対応します。広報部門と連携しながら、正確な情報を提供し、誤った内容の記事が掲載されないよう努めます。

経営層へのフィードバック

IR活動は、社外への情報発信で終わりではありません。投資家との対話で得られた市場の評価や意見、懸念事項などを整理・分析し、定期的にCEOやCFOなどの経営トップに報告することも、極めて重要な役割です。このフィードバックは、経営陣が自社の現状を客観的に認識し、次なる経営戦略に活かすための貴重な情報源となります。このサイクルを回すことで、IRは真に経営に貢献する機能となるのです。

企業がIR活動を行うメリット

企業が多大なリソースを投じてIR活動に取り組むのは、それによって得られるリターン、すなわちメリットが非常に大きいからです。これらのメリットは相互に関連し合っており、最終的には企業の持続的な成長と価値向上という共通のゴールに繋がっていきます。

企業価値の向上につながる

IR活動の最大のメリットは、企業価値、特に株主にとっての価値である「株主価値(時価総額)」の向上に貢献できる点です。

企業には、その収益力や資産、成長性などから算出される「本源的価値(ファンダメンタル・バリュー)」があります。しかし、市場がその企業のことを十分に理解していなければ、株価は本源的価値を下回る水準で取引されてしまいます。これは、企業が「過小評価(アンダーバリュー)」されている状態です。

IR活動は、企業の強み、競争優位性、将来の成長戦略などを投資家に丁寧に説明し、理解を促す活動です。この対話を通じて、「情報の非対称性(企業側と投資家側の情報格差)」を解消し、市場の評価を企業の本源的価値に近づけていきます。結果として、株価は適正な水準へと上昇し、時価総額が増大します。これは、既存株主の資産価値を高めるだけでなく、企業の社会的信用やブランドイメージの向上にも直結します。

資金調達を円滑に進められる

企業が成長を続けるためには、研究開発、設備投資、M&Aなど、様々な場面で資金が必要になります。その資金を調達する方法として、株式を新たに発行して投資家から資金を集める「エクイティ・ファイナンス」があります。

日頃からIR活動に熱心に取り組み、投資家との間に強固な信頼関係を築いている企業は、このエクイティ・ファイナンスを非常に有利に進めることができます。なぜなら、投資家はすでにその企業の事業内容や経営陣をよく理解し、信頼しているため、「この会社が新しい挑戦をするなら応援しよう」と、増資に応じやすくなるからです。

逆に、普段は投資家との対話を怠っている企業が、急に資金が必要になって増資を発表しても、「なぜ今、資金が必要なのか」「その資金で本当に成長できるのか」といった疑念を持たれ、資金が集まらない可能性があります。

また、IR活動を通じて適正な株価が維持されていれば、同じ金額を調達する場合でも、発行する株式の枚数を少なく抑えることができます。これは、既存株主の株式価値の希薄化(1株あたりの価値が下がること)を最小限にできるという点で、非常に大きなメリットです。さらに、金融機関からの借入(デット・ファイナンス)においても、IR活動を通じて経営の透明性や財務の健全性が高いと評価されれば、より有利な条件での融資が期待できます。

株主からの信頼を獲得できる

株主は企業の所有者です。企業経営者は、株主から経営を委託されている立場にあります。したがって、株主に対して経営状況を誠実に報告し、その声に耳を傾けることは、企業の当然の責務です。

IR活動は、まさにこの責務を果たすための中心的な活動です。決算説明会や株主総会、IRサイトなどを通じて、定期的かつ積極的に情報を提供し、対話の機会を設けることで、株主は「自分たちは大切にされている」「この会社は透明性が高く、信頼できる」と感じるようになります。

このような信頼関係は、安定株主層の形成に繋がります。企業の長期的な成長を信じ、短期的な株価の変動に一喜一憂せずに株式を保有し続けてくれる「物言わぬ株主(サイレント・マジョリティ)」は、経営の安定に大きく貢献します。

また近年、経営陣に積極的に要求を突きつける「アクティビスト(物言う株主)」の活動が活発化しています。彼らとの関係においても、日頃からの丁寧なIR活動が重要になります。平時から対話を重ね、経営方針への理解を深めてもらうことで、敵対的な関係に陥るリスクを低減し、建設的な議論を通じて共に企業価値向上を目指すパートナーとしての関係を築くことも可能になります。

敵対的買収の防止に役立つ

敵対的買収とは、現在の経営陣の同意を得ずに、買収者が市場で株式を買い集め、経営権の取得を目指す行為です。一般的に、敵対的買収のターゲットになりやすいのは、豊富な資産や高い技術力を持ちながら、株価がその本源的価値に比べて割安に放置されている企業です。買収者から見れば、「安く買って高く売れる」魅力的な対象と映るからです。

このリスクに対する最も有効で本質的な防衛策が、実はIR活動です。IR活動を通じて、自社の価値を市場に正しく伝え、株価を常に適正な水準に維持しておくこと。これができれば、買収者は割高な価格で株式を買い集めなければならなくなり、買収の旨味が薄れます。

つまり、「私たちの会社の価値はこんなに安いものではない」と市場に知らしめておくことが、最高の買収防衛策となるのです。毒薬条項(ポイズンピル)のような法的な防衛策もありますが、それらは株主価値を毀損する可能性も指摘されており、平時からIR活動を通じて企業価値と株価を高めておくことこそが、王道かつ最も健全な防衛策と言えるでしょう。

IR担当者に求められるスキルや知識

IRは、企業の経営戦略、財務、コミュニケーションが交差する専門性の高い職務です。そのため、担当者には非常に幅広く、かつ深いスキルや知識が求められます。これからIRの仕事を目指す方や、自身のキャリアを考える上で、どのような能力が必要になるのかを具体的に見ていきましょう。

財務・会計に関する専門知識

IR担当者にとって、財務・会計の知識は全ての基礎となる、最も重要なスキルです。投資家やアナリストとの対話は、財務諸表の数字をベースに行われることがほとんどだからです。

- 財務三表の読解力: 貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/F)の3つを深く理解し、それらの数字が何を表しているのか、各項目がどのように連動しているのかを説明できなければなりません。例えば、「なぜ売上は伸びているのに、営業キャッシュ・フローがマイナスなのか」といった質問に、売上債権や棚卸資産の増減と関連付けて明快に答える能力が求められます。

- 財務分析能力: ROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)、D/Eレシオ(負債自己資本比率)といった主要な財務指標を理解し、自社の数値を計算・分析できることはもちろん、競合他社との比較を通じて自社の財務的な強みや弱みを把握する能力も必要です。

- 会計基準の知識: 日本基準だけでなく、海外投資家との対話のためにIFRS(国際財務報告基準)や米国会計基準に関する知識も求められる場合があります。

資格としては、日商簿記2級は最低限の知識として持っておきたいところです。さらに、公認会計士、税理士、証券アナリスト(CMA)、米国公認会計士(USCPA)などの資格があれば、専門性を証明する上で大きな強みとなります。

経営や自社事業への深い理解

財務諸表はあくまで企業の過去の活動結果です。投資家が本当に知りたいのは、その数字の背景にある「なぜ」と、これからの「未来」です。そのため、IR担当者はCFOやCEOといった経営者と同等のレベルで、自社のビジネスを語れる必要があります。

- ビジネスモデルの理解: 自社がどのようにして収益を上げているのか(ビジネスモデル)、その収益の源泉となっている強み(競争優位性)は何かを明確に説明できなければなりません。

- 事業環境の把握: 自社が属する業界の市場規模や成長性、規制の動向、技術トレンドなどを常に把握しておく必要があります。また、国内外の競合他社がどのような戦略を取り、どのような強み・弱みを持っているのかも分析しておく必要があります。

- 経営戦略の理解: 自社が掲げる中期経営計画や長期ビジョンを深く理解し、その戦略がなぜ合理的で、どのように企業価値向上に繋がるのかを、自身の言葉で説得力をもって語る能力が不可欠です。

高いコミュニケーション能力

IRは「対話」の仕事です。専門知識を持っているだけでは不十分で、それを適切な相手に、適切な言葉で伝える高度なコミュニケーション能力が求められます。

- プレゼンテーション能力: 決算説明会や投資家ミーティングの場で、複雑な経営戦略や財務状況を、分かりやすく、簡潔に、そして魅力的に伝える力。聴衆を引きつけ、納得させるストーリーテリングの技術も重要です。

- 対人折衝・傾聴力: 投資家からの厳しい質問や批判に対しても、冷静かつ誠実に対応する能力。相手の質問の意図を正確に汲み取り、的確に回答するだけでなく、相手の意見に真摯に耳を傾け、信頼関係を築く姿勢が求められます。

- 社内調整能力: IR資料の作成やイベントの運営には、経営陣、経理、法務、広報、各事業部門など、社内の様々な部署との連携が不可欠です。各部署から必要な情報を引き出し、協力を得ながらプロジェクトを円滑に進めるための調整能力も非常に重要です。

語学力(特に英語力)

グローバル化が進む現代において、日本企業の株式を保有する海外投資家の比率は年々高まっています。特に時価総額の大きい企業では、株主の半数近くが海外投資家というケースも珍しくありません。そのため、多くの企業でIR担当者には高い英語力が必須スキルとなっています。

求められる英語力は、単に日常会話ができるレベルではありません。財務・会計や経営戦略に関する専門用語を駆使して、海外の機関投資家やアナリストと対等に議論できる高度なビジネス英語能力が必要です。具体的には、英文の決算資料(アニュアルレポートや統合報告書)の作成、海外投資家との電話会議やメールでのやり取り、海外IRロードショーでのプレゼンテーションや質疑応答などが含まれます。英語力の目安として、TOEICスコアで850点以上、あるいはビジネスレベルでの実務経験が求められることが多いです。

情報収集・分析能力

資本市場や経済の動向は、日々刻々と変化しています。IR担当者は、常にアンテナを高く張り、関連情報を収集・分析し、自社のIR活動に活かしていく必要があります。

- マクロ経済の動向: 国内外の金利、為替、株価指数などの動きが、自社の株価や投資家心理にどのような影響を与えるかを理解しておく必要があります。

- 資本市場のトレンド: ESG投資の拡大、アクティビズムの動向、コーポレートガバナンス改革の進展など、資本市場における最新のテーマや潮流を常にキャッチアップしておくことが重要です。

- 法令・規則の変更: 金融商品取引法や会社法、証券取引所の開示規則などは頻繁に改正されます。これらの変更点をいち早く把握し、自社の開示実務に適切に反映させる必要があります。

これらの情報を新聞や専門誌、ウェブサイト、セミナーなどから効率的に収集し、自社にとっての意味合いを分析して、経営陣やIR戦略にフィードバックする能力が求められます。

IRの仕事のやりがいと厳しさ

IRは専門性が高く、責任の重い仕事ですが、その分、他では得難い大きなやりがいがあります。一方で、結果がシビアに問われる厳しい側面も併せ持っています。ここでは、IRという仕事の光と影の両面について見ていきましょう。

IRの仕事のやりがい

IRの仕事のやりがいは、主に以下の3点に集約されます。

- 経営の中枢に深く関与できる

IR担当者は、社内で最も経営者に近いポジションの一つです。日常的に社長やCFOといった経営トップと直接コミュニケーションを取り、会社の未来を左右する経営戦略や資本政策の議論に参加します。投資家との対話を通じて得た資本市場の声を経営陣にフィードバックし、それが新たな戦略や経営改善に繋がった時、「自分が会社の舵取りの一翼を担っている」という大きな手応えを感じることができます。単なる一担当者ではなく、経営のパートナーとして会社の成長に貢献できる点は、IRの仕事の最大の魅力と言えるでしょう。 - 会社の「顔」として評価される達成感

IR担当者は、資本市場における自社の「顔」であり「代弁者」です。自身の説明や作成した資料によって、それまで過小評価されていた自社の魅力が投資家に伝わり、アナリストの評価が改善されたり、株価が上昇したりした時には、何物にも代えがたい達成感を得られます。株価という目に見える形で自社の活動の成果が表れることは、大きなプレッシャーであると同時に、仕事のモチベーションにも繋がります。自社の価値が市場に正しく認められた瞬間の喜びは、IR担当者ならではの醍醐味です。 - 高度な専門性と広い視野が身につく

IRの仕事を通じて、財務・会計、ファイナンス、法律、経営戦略、さらには自社の事業や技術に関する深い知識が体系的に身につきます。また、国内外のトップクラスの投資家やアナリストと対話することで、マクロ経済やグローバルな視点、論理的な思考力が養われます。このように、非常に高度でポータブルな(どこでも通用する)スキルセットを習得できることは、自身のキャリア形成において大きな財産となります。常に学び続けなければならない大変さはありますが、知的好奇心が旺盛な人にとっては、自己成長を実感できる刺激的な環境です。

IRの仕事の厳しさ

一方で、IRの仕事には特有の厳しさも存在します。

- 株価という結果に対するプレッシャー

やりがいの一因でもある株価は、時としてIR担当者に重くのしかかります。株価は景気や市場全体の地合いなど、自社の努力だけではコントロールできない外部要因にも大きく左右されます。業績が悪化した局面や、株価が下落し続けている状況では、投資家からの厳しい叱責や追及に正面から向き合わなければなりません。会社の代表として、誠実に対応し続ける精神的な強さが求められます。 - 決算期の圧倒的な業務量と正確性への要求

四半期ごとの決算発表前後の期間は、IR部門にとって最大の繁忙期です。限られた時間の中で、決算短信、説明会資料、想定問答集など、膨大な量の資料を作成しなければなりません。これらの資料に記載する数字や情報には、一分の間違いも許されません。たった一つの誤りが、市場の混乱を招き、会社の信用を失墜させる可能性があるため、常に極度の緊張感とプレッシャーの中で作業を進める必要があります。 - 厳格な情報管理と守秘義務

IR担当者は、株価に重大な影響を与えうる未公表の重要事実(インサイダー情報)に日常的に触れる立場にあります。そのため、極めて厳格な情報管理が求められます。友人や家族との何気ない会話の中で、うっかりインサイダー情報を漏らしてしまうようなことがあっては絶対になりません。インサイダー取引規制に抵触すれば、個人として重い法的・社会的制裁を受けることになります。この精神的な負担は、IRの仕事の厳しさの一つです。

IR担当者のキャリアパス

高度な専門性が求められるIRの仕事は、その後のキャリアにおいても多様な可能性を拓きます。IR業務を通じて得られる「財務・会計知識」「経営戦略的視点」「高度なコミュニケーション能力」という三位一体のスキルは、どのようなビジネスシーンでも高く評価されるからです。IR担当者のキャリアパスは、社内で昇進していく道と、社外へ活躍の場を求める道の二つに大別されます。

【社内でのキャリアパス】

IR部門内でのキャリアアップが最も一般的なルートです。IR担当者として経験を積んだ後、チームをまとめるIRマネージャー、そして部門全体を統括するIR部長へと昇進していく道筋が考えられます。

さらに、IRの経験は経営の中枢部門への扉を開きます。

- 経営企画部門: IR業務で培った全社的な視点や経営戦略への理解は、会社の中長期的な戦略を策定する経営企画部門で大いに活かせます。資本市場が企業に何を求めているかを理解しているため、より実効性の高い経営計画の立案に貢献できます。

- 財務・経理部門: IR担当者として財務情報を「語る」経験を積んだ後、財務情報を「作る・管理する」側である財務・経理部門へ異動し、専門性をさらに深めるキャリアもあります。逆もまた然りで、財務・経理の経験者がIR部門へ異動するケースも多く見られます。

- CFO(最高財務責任者): IR担当者のキャリアの頂点の一つがCFOです。CFOは、企業の財務戦略とIR戦略の両方を統括する責任者です。投資家との対話を通じて資本市場の論理を熟知し、経営戦略を財務の側面から支えてきた経験は、CFOになるための最適なトレーニングであると言えます。IRはCFOへの登竜門と見なされることも少なくありません。

【社外へのキャリアパス(転職)】

IRの経験は、転職市場においても非常に価値が高いと評価されます。

- 他社のIR部門へ: より規模の大きい企業や、グローバル展開を加速させている企業、あるいはこれからIR体制を強化しようとしている企業のIR部門へ、より高いポジションや好待遇で転職するキャリアパスです。自身の経験を活かして、新たな環境でIR戦略をリードしていくことができます。

- IR支援・コンサルティング会社へ: 企業のIR活動を外部から支援する専門会社へ転職する道もあります。株主判明調査、IRサイト構築、統合報告書作成支援、IRイベントの企画運営など、特定の専門分野で多くの企業のIRをサポートする仕事です。事業会社のIR担当者として培った知見を、より多くのクライアントに提供できます。

- 金融専門職へ: IRの仕事を通じて対話してきた相手、すなわち「資本市場のプロ」の世界へ転身するキャリアパスも存在します。

- 証券アナリスト: 企業の分析・評価を行ってきた経験を活かし、今度は評価する側である証券会社のアナリストになる。

- ファンドマネージャー/バイサイド・アナリスト: 資産運用会社に入り、実際に投資判断を下す側であるファンドマネージャーや、そのサポートを行うバイサイド・アナリストになる。

- 投資銀行部門: M&Aのアドバイザリーや企業の資金調達を支援する投資銀行部門で、IR経験で得た企業価値評価や資本市場に関する知識を活かす。

このように、IR担当者のキャリアは、社内外に多様な選択肢が広がっています。それは、IRという仕事が、単なる一機能に留まらず、企業の根幹をなす経営そのものに深く関わる仕事であることの証左と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、IR(インベスター・リレーションズ)について、その基本的な定義から目的、具体的な仕事内容、広報(PR)や財務部門との違い、そして担当者に求められるスキルやキャリアパスに至るまで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- IRとは、投資家との双方向の対話を通じて信頼関係を築き、資本市場における自社の適正な評価を確立することで、最終的に企業価値の最大化を目指す、重要な経営戦略機能です。

- その目的は、適正な株価形成、円滑な資金調達、株主からの信頼獲得、そして経営へのフィードバック獲得にあります。

- IRは、対象者や目的、扱う情報の性質において、広範なステークホルダーを対象とする広報(PR)や、財務ファクトを作成・管理する財務部門とは明確に異なる専門職です。

- 具体的な仕事内容は、IR資料の作成や情報開示、投資家とのコミュニケーション、経営層へのフィードバックなど多岐にわたり、担当者には財務会計、経営、コミュニケーション、語学といった高度で幅広いスキルが求められます。

- IRの仕事は、株価というシビアな結果に向き合う厳しさがある一方で、経営の中枢に関与し、会社の成長に直接貢献できる大きなやりがいがあります。その経験は、CFOをはじめとする多様なキャリアパスに繋がっていきます。

コーポレートガバナンス改革の深化やESG投資の拡大を背景に、企業と投資家の建設的な対話の重要性は、今後ますます高まっていくことが確実です。それに伴い、その対話の中核を担うIRの役割も、より戦略的で高度なものへと進化していくでしょう。

この記事が、企業経営におけるIRの重要性をご理解いただく一助となれば幸いです。