現代のマーケティングにおいて、消費者の購買行動に最も大きな影響を与えるものの一つが「口コミ」です。特に、インターネットとSNSの普及により、その影響力はかつてないほど増大しました。企業が発信する広告よりも、信頼する友人や知人、あるいは影響力のあるインフルエンサーの言葉を信じる傾向は、多くの人が実感するところでしょう。

このような時代背景の中で、口コミの力を戦略的に活用し、情報をウイルスのように人から人へと伝播させていく「バイラルマーケティング」が、多くの企業から注目を集めています。成功すれば、低コストで爆発的な認知度向上や売上増加を実現できる可能性がある一方で、その強力さゆえに、一歩間違えればブランドイメージを大きく損なうリスクもはらんでいます。

この記事では、バイラルマーケティングの基本的な概念から、混同されがちな他のマーケティング用語との違い、具体的なメリット・デメリット、そして施策を成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、バイラルマーケティングの本質を理解し、自社のマーケティング戦略に活かすための第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

バイラルマーケティングとは

バイラルマーケティングは、現代のデジタル社会において非常に強力な影響力を持つマーケティング手法の一つです。その本質を理解するために、まずは言葉の定義と、なぜ今この手法がこれほどまでに注目されているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

人から人へと口コミで広がるマーケティング手法

バイラルマーケティングの「バイラル(Viral)」とは、「ウイルス性の」という意味を持つ英単語です。その名の通り、商品やサービスに関する情報が、まるでウイルスが感染を広げるかのように、人から人へと急速かつ広範囲に伝播していく現象を意図的に作り出すマーケティング手法を指します。

この手法の最大の特徴は、情報の伝達者が企業ではなく、一般の消費者自身であるという点にあります。企業は、消費者が「誰かに教えたい」「シェアしたい」と感じるような、面白かったり、感動的だったり、あるいは非常に役に立ったりするコンテンツや仕組みを提供します。それを受け取った消費者が、自身の意思で家族、友人、知人、あるいはSNS上のフォロワーといった第三者へと情報を伝達し、その情報を受け取った人がさらに別の第三者へと伝達していく。この連鎖反応によって、情報はネズミ算式に拡散していくのです。

単なる「口コミ」や「バズ(一時的な話題)」とバイラルマーケティングが異なるのは、企業側が情報の拡散を狙って、戦略的に「広まりやすい仕組み」を設計し、仕掛けている点にあります。例えば、以下のようなものが典型的な仕組みです。

- 友人紹介プログラム:既存顧客が友人にサービスを紹介し、その友人が登録や購入を行うと、紹介者と新規顧客の両方に割引クーポンやポイントなどの特典が付与される仕組み。

- SNSのシェア機能付きコンテンツ:Webサイト上の記事や診断コンテンツ、面白い動画などに「シェアボタン」を設置し、ユーザーがワンクリックで自身のSNSに投稿できるようにする仕組み。

- 参加型キャンペーン:特定のハッシュタグを付けてSNSに投稿することを参加条件とするプレゼントキャンペーンやコンテスト。

これらの仕組みはすべて、ユーザーが情報を共有する「動機」や「手軽さ」を提供することで、口コミの連鎖を意図的に誘発することを目的としています。

では、なぜ人々は特定の情報を他者にシェアするのでしょうか。その背景には、いくつかの心理的な動機が存在します。

- 自己表現・自己顕示欲:「こんなに面白い情報を見つけた自分」や「こんなに役立つ情報を知っている自分」をアピールしたいという欲求。センスの良い情報や、まだあまり知られていない情報を共有することで、自身のアイデンティティを表現しようとします。

- 他者への貢献・利他主義:「この情報はあの人にとって役に立つはずだ」「この感動を誰かと分かち合いたい」という、他者のためになりたいという純粋な気持ち。人間関係を円滑にするためのコミュニケーションツールとしても機能します。

- 社会的つながりの維持・強化:共通の話題を持つことで、特定のコミュニティ内での所属意識を高めたり、友人との会話のきっかけにしたりします。面白いコンテンツを共有することは、人間関係の潤滑油となるのです。

- インセンティブ(報酬):前述の友人紹介プログラムのように、情報をシェアすることで直接的な報酬(金銭、ポイント、特典など)が得られる場合。

バイラルマーケティングは、こうした人間の根源的な欲求や社会的行動を深く理解し、それらを巧みに刺激するコンテンツや仕組みを設計することが成功の鍵となります。企業からの一方的な宣伝ではなく、消費者の自発的な行動を起点とすることで、より自然で信頼性の高い形で情報を届けることができるのです。

バイラルマーケティングが注目される背景

バイラルマーケティングが現代においてこれほどまでに重要視され、多くの企業が積極的に取り入れるようになった背景には、情報環境や消費者行動の劇的な変化が挙げられます。主に3つの大きな要因が考えられます。

第一の背景は、インターネット、特にSNSの爆発的な普及です。

かつて、情報発信の主役はテレビ、新聞、ラジオ、雑誌といったマスメディアに限られていました。しかし、Facebook(現Meta)、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといったSNSの登場により、誰もが簡単に情報の発信者となれる時代が到来しました。個人が発信する情報が、マスメディアを介さずに、瞬時に世界中に拡散する可能性を持つようになったのです。

この変化は、企業と消費者の間の情報の流れを一方通行から双方向、さらには多方向へと変えました。消費者はもはや、企業が発信する情報をただ受け取るだけの存在ではありません。自ら情報を評価し、感想を述べ、友人と共有し、時には企業に対して意見することさえあります。このようなCGM(Consumer Generated Media:消費者生成メディア)が大きな力を持つようになった現代において、企業は消費者による「口コミ」の力を無視できなくなりました。バイラルマーケティングは、このSNSという巨大な口コミプラットフォームを最大限に活用するための、時代に即した手法と言えます。

第二の背景として、従来の広告手法の効果が相対的に低下し、広告費が高騰している点が挙げられます。

情報爆発の時代において、消費者は日々、膨大な量の情報に晒されています。その結果、多くの広告は情報ノイズの中に埋もれてしまい、消費者の注意を引くことが難しくなっています。テレビCMや新聞広告といったマス広告はもちろん、インターネット上のバナー広告やリスティング広告でさえ、効果が頭打ちになったり、費用対効果が悪化したりするケースが増えています。

消費者の広告に対する警戒心も高まっており、「広告疲れ」や「広告嫌い」といった感情も広がっています。このような状況下で、企業はより効率的で、かつ消費者に受け入れられやすい新たなアプローチを模索する必要に迫られました。バイラルマーケティングは、成功すれば広告費をほとんどかけずに莫大な数の人々にリーチできる可能性があるため、費用対効果を重視する企業にとって非常に魅力的な選択肢となったのです。

第三の背景は、消費者の情報リテラシーの向上と、それに伴う購買行動の変化です。

現代の消費者は、インターネットを使えば簡単に商品やサービスの評判を調べられます。購入を検討する際には、企業の公式サイトの情報だけでなく、レビューサイト、比較サイト、SNS上の口コミなど、複数の情報源を比較検討することが当たり前になりました。

彼らは、企業が発信する「良いことばかり」の広告宣伝を鵜呑みにはせず、より客観的で信頼できる情報を求めています。そして、その最も信頼できる情報源こそが、利害関係のない第三者、特に身近な友人や知人からの推奨なのです。この「信頼できる人からの情報」を重視する傾向は「ウィンザー効果」とも呼ばれ、購買意思決定において極めて重要な役割を果たします。

バイラルマーケティングは、この消費者心理を巧みに利用します。企業ではなく、友人や家族という信頼できる第三者が情報を伝達する形を取るため、広告特有の「売り込まれている感じ」が薄れ、情報が素直に受け入れられやすくなります。これが、単なる認知度向上に留まらず、実際の購買行動にまで結びつきやすい理由です。

これらの背景から、バイラルマーケティングは、現代の複雑な情報社会を勝ち抜くための不可欠な戦略の一つとして、その地位を確立したと言えるでしょう。

混同しやすいマーケティング用語との違い

バイラルマーケティングは、口コミを活用するという点で、他のいくつかのマーケティング用語と混同されがちです。しかし、それぞれの手法は目的やアプローチ、そして法的なリスクにおいて明確な違いがあります。ここでは、「バズマーケティング」「ステルスマーケティング(ステマ)」「ワードオブマウス」との違いを整理し、それぞれの本質を明らかにします。

| 用語 | 主な目的 | 手法の特徴 | 情報の拡散プロセス | 広告表示の有無 |

|---|---|---|---|---|

| バイラルマーケティング | 情報の自発的な伝播 | 共有されやすい仕組み・コンテンツを提供 | 人から人へとネズミ算式に拡散 | あり(企業が主体であることが明確) |

| バズマーケティング | 短期的な話題性の創出 | 意図的に意外性のある情報やイベントを仕掛ける | メディアやインフルエンサーを起点に一気に拡散 | あり(企業が主体であることが明確) |

| ステルスマーケティング(ステマ) | 広告であることを隠した宣伝 | 第三者を装い、中立的な口コミに見せかける | 不明瞭(やらせや偽装が中心) | なし(広告であることを意図的に隠す) |

| ワードオブマウス(WOM) | (現象そのものを指す言葉) | 消費者の自発的な口コミ活動そのもの | 自然発生的な口コミ | (マーケティング手法ではない) |

バズマーケティングとの違い

バズマーケティングは、バイラルマーケティングと非常によく似ており、しばしば同義で使われることもありますが、厳密にはその焦点に違いがあります。

バズマーケティングの「バズ(Buzz)」とは、蜂がブンブンと飛び回る音を語源とし、「ガヤガヤした騒ぎ」「ざわめき」といった意味を持ちます。その名の通り、意図的に意外性のある情報やユニークなイベント、衝撃的なニュースなどを仕掛けることで、短期間にメディアや消費者の間で爆発的な話題(バズ)を生み出すことを目的とした手法です。

バズマーケティングの主な狙いは、テレビの情報番組やニュースサイト、雑誌といったマスメディアや、影響力の大きいインフルエンサーに取り上げてもらうことで、一気に情報の火付け役とし、世間の注目を集めることです。例えば、発売前の新製品に関するティザー広告(断片的な情報を小出しにする手法)や、街中でのゲリラ的なイベント、社会的なメッセージ性の強いPRスタントなどがこれにあたります。

一方、バイラルマーケティングは、前述の通り「人から人へ」という伝播の「仕組み」そのものに重点を置いています。バズマーケティングが一過性の「花火」のような瞬間的な話題性を狙うのに対し、バイラルマーケティングは、ユーザーが自らの意思で共有したくなるようなコンテンツを用意し、その連鎖反応が持続的に広がる「焚き火」のような状態を目指します。

要約すると、以下のような違いがあります。

- 焦点の違い:バズは「瞬間的な話題性」、バイラルは「持続的な伝播の仕組み」。

- 拡散の起点:バズはメディアやインフルエンサーを起点に「トップダウン」的に広がりやすいのに対し、バイラルは一般ユーザーを起点に「ボトムアップ」的に広がっていく側面が強いです。

ただし、この二つは完全に独立しているわけではありません。バズマーケティングの施策が大きな話題を呼んだ結果、それがきっかけとなってバイラル的な拡散が起こるというケースは頻繁にあります。つまり、バズがバイラル現象のトリガーとなる関係性です。戦略を立てる際は、どちらの側面をより重視するのかを意識することが重要です。

ステルスマーケティング(ステマ)との違い

バイラルマーケティングと絶対に混同してはならないのが、ステルスマーケティング(通称:ステマ)です。この二つは、倫理的・法的な観点から決定的な違いがあります。

ステルスマーケティングとは、消費者にそれが広告・宣伝であることを隠して、商品やサービスを宣伝する行為全般を指します。あたかも第三者による公平な評価や、自発的な口コミであるかのように見せかけることで、消費者を欺き、購買を促そうとする悪質な手法です。具体的には、以下のような行為が該当します。

- 企業が金銭を支払っているにもかかわらず、その事実を隠してインフルエンサーにSNSで商品を紹介させる。

- 企業の従業員が、身分を隠して一般の消費者を装い、自社製品を絶賛するレビューを投稿サイトに書き込む。

- 競合他社の製品について、根拠のないネガティブな口コミを意図的に広める。

これに対し、健全なバイラルマーケティングは、必ず広告主が誰であるかを明示します。例えば、SNSのプレゼントキャンペーンであれば、主催する企業名が明記されています。インフルエンサーに商品紹介を依頼する場合は、「#PR」「#広告」「#タイアップ」といったハッシュタグを付け、それが企業からの依頼による投稿であることを消費者が明確に認識できるようにします。

この「広告であることの明示性」こそが、両者を分ける決定的な境界線です。

日本では、2023年10月1日から景品表示法(景表法)において、ステルスマーケティングが「不当景品類及び不当表示防止法第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として、不当表示の対象となり、明確に法規制の対象となりました。これに違反した場合、事業者には措置命令が出され、従わない場合は罰則が科される可能性があります。(参照:消費者庁 ステルスマーケティングに関する検討会報告書)

法的なリスクはもちろんのこと、ステマが発覚した場合、企業は消費者の信頼を完全に失います。「消費者を騙す企業」というレッテルは、一度貼られると剥がすことが非常に困難であり、ブランドイメージの失墜、不買運動、株価の下落など、計り知れないダメージを受けることになります。

したがって、バイラルマーケティングとステルスマーケティングは、似て非なるどころか、全く正反対の概念です。口コミの力を借りるという点では共通していても、そのアプローチは「誠実さ」と「欺瞞」という点で大きく異なります。マーケティング活動を行う上で、絶対に一線を越えてはならない重要なポイントです。

ワードオブマウスとの違い

ワードオブマウス(Word of Mouth / WOM)は、直訳すると「口の言葉」、すなわち「口コミ」そのものを指す言葉です。これは、特定のマーケティング手法を指すのではなく、消費者が自発的に商品やサービス、ブランドについて語る「現象」や「行為」そのものを意味します。

友人に「あのレストラン、すごく美味しかったよ」と話したり、SNSで「新しく買ったイヤホンの音質が最高」と投稿したり、これらはすべてワードオブマウスです。そこには、企業の意図や働きかけが直接的に介在しているわけではありません。純粋に、消費者が自身の体験や感想を他者と共有したいという動機から生まれる自然発生的なコミュニケーションです。

一方で、バイラルマーケティングは、このワードオブマウスという現象を、企業が戦略的に誘発・促進するための「施策」や「活動」を指します。つまり、ワードオブマウスが自然現象であるのに対し、バイラルマーケティングはそれを意図的に作り出そうとする能動的なアプローチです。

両者の関係性を整理すると以下のようになります。

- ワードオブマウス(WOM):マーケティングの対象となる「現象」。自然発生的な口コミ。

- バイラルマーケティング:WOMを戦略的に活用し、意図的に拡散を狙う「手法」。

言い換えれば、「バイラルマーケティングは、ワードオブマウスを加速・増幅させるためのエンジン」と表現できます。企業は、優れた商品やサービスを提供することでポジティブなワードオブマウスが自然に発生することを期待するだけでなく、さらに一歩進んで、バイラルマーケティングの施策を打つことで、その広がりをコントロールし、最大化しようと試みるのです。

これらの用語の違いを正確に理解することは、効果的かつ倫理的なマーケティング戦略を立案・実行する上で不可欠です。

バイラルマーケティングのメリット5選

バイラルマーケティングは、正しく設計され、ユーザーの心に響いた場合、従来のマーケティング手法では得難い、多大なメリットを企業にもたらします。ここでは、その代表的な5つのメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。

① 低コストで高い宣伝効果が期待できる

バイラルマーケティングが持つ最大の魅力の一つは、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。テレビCMや新聞広告、大規模なWeb広告キャンペーンなど、従来の広告手法は多額の予算を必要とします。数千万円から数億円の投資をしても、必ずしも期待した効果が得られるとは限りません。

これに対し、バイラルマーケティングは、ユーザー自身が「広告塔」となり、無料で情報を拡散してくれるため、広告媒体費がほとんどかかりません。もちろん、拡散のきっかけとなるコンテンツ(動画、Webサイト、キャンペーン企画など)の制作費や、インセンティブとして提供する景品などの初期投資は必要です。しかし、一度拡散の連鎖が始まれば、その後の情報の広がりに追加のコストは発生しません。

例えば、100万円をかけて制作したユニークな動画コンテンツがバイラルヒットしたとします。その結果、SNS上で数百万回再生され、数万件のシェアを獲得した場合、一人あたりのリーチ単価は極めて低くなります。もし同じ数の人々にリーチするためにWeb広告を出稿すれば、数倍から数十倍の費用がかかることも珍しくありません。

このように、少ない投資で大規模なオーディエンスにアプローチできる可能性があることは、特に予算が限られている中小企業やスタートアップにとって、非常に大きなメリットとなります。もちろん、必ず成功する保証はありませんが、成功した際のリターンは計り知れず、マーケティング予算を効率的に活用する上で極めて有効な選択肢と言えるでしょう。

② 爆発的な拡散力で認知度が向上する

バイラルマーケティングのもう一つの大きな特徴は、その爆発的な拡散力です。情報が人から人へと伝播するスピードと範囲は、時に企業の想像をはるかに超えることがあります。

SNSのプラットフォームは、情報がネズミ算式に、専門用語で言えば指数関数的に(Exponentially)広がるように設計されています。一人のユーザーの投稿が、そのフォロワー数百人に届き、そのうちの数人がさらにシェアすることで、その先の数千、数万のユーザーへと瞬く間に情報が広がっていきます。この拡散の連鎖は、まるで雪だるまが坂を転がり落ちるように、勢いを増しながら規模を拡大していきます。

この爆発的な拡散力により、新商品や新サービス、あるいは新しいブランドの認知度を、ごく短期間で飛躍的に高めることが可能です。これまで自社の存在を知らなかった層や、従来の広告ではアプローチが難しかったニッチなコミュニティにも、情報が自然な形で浸透していく可能性があります。

例えば、全く無名だったアーティストがTikTokに投稿した1本の楽曲動画がきっかけで、数日のうちに世界的なヒットチャートを駆け上がるといった現象は、まさにバイラルが持つ拡散力の象徴です。企業においても、巧みに設計されたキャンペーンやコンテンツは、一夜にしてブランドを有名に押し上げるほどのパワーを秘めているのです。この短期間での急激な認知度向上は、市場での競争優位性を確立する上で強力な武器となります。

③ 第三者からの発信で情報に信頼性が生まれる

現代の消費者は、企業からの一方的な広告宣伝に対して、ある種の警戒心や懐疑心を抱いています。誰もが「企業は自社の商品を良く見せようとするものだ」と理解しているからです。

しかし、その情報が友人や家族、あるいは自分がフォローしているインフルエンサーといった、信頼できる第三者から発信された場合、その受け取られ方は大きく変わります。企業との直接的な利害関係がない(ように見える)第三者からの推奨は、客観的で正直な意見として認識されやすく、情報の信頼性が格段に高まります。これは「ウィンザー効果」と呼ばれる心理効果の一種です。

バイラルマーケティングは、まさにこのウィンザー効果を最大限に活用する手法です。情報の発信者が企業ではなく消費者自身であるため、「広告」や「宣伝」といった特有のいやらしさが薄れ、「個人的なおすすめ」や「純粋な口コミ」として自然に受け入れられやすくなります。

「仲の良い友人が『このアプリは本当に便利だよ』と勧めてくれた」

「尊敬する専門家が『この本は読むべきだ』とSNSで紹介していた」

このような形で情報に接した場合、多くの人は「それなら試してみようかな」「読んでみようかな」と、ポジティブな行動を促されやすくなります。このように、第三者のお墨付きを得ることで情報の説得力が増し、消費者の購買意欲や利用意欲を効果的に刺激できる点は、バイラルマーケティングの非常に大きなメリットです。

④ 企業のブランドイメージ向上につながる

バイラルマーケティングで拡散されるコンテンツは、単なる商品情報ではありません。多くの場合、それはユーザーの感情に訴えかけるストーリーや、ユーモアに富んだエンターテイメント、あるいは社会的な課題に対する企業の姿勢を示すメッセージを含んでいます。

質の高いバイラルコンテンツは、企業のブランドイメージをポジティブに形成し、向上させる効果があります。例えば、以下のような効果が期待できます。

- ユーモアのある面白いコンテンツ:「この会社は遊び心があって面白い」「親しみやすいブランドだ」という印象を与える。

- 心温まる感動的なストーリー:「この会社は人を大切にしている」「社会貢献に熱心だ」という共感を呼ぶ。

- 非常に役立つハウツー情報:「この会社は専門性が高く、信頼できる」「顧客のことを考えてくれている」という評価を得る。

このように、コンテンツを通じて企業の価値観や人柄を伝えることで、消費者はその企業に対して単なる商品の提供者として以上の、感情的なつながり(エンゲージメント)を感じるようになります。これは、長期的な顧客ロイヤルティを構築する上で非常に重要です。

ただし、このメリットは諸刃の剣でもあります。コンテンツの質が低かったり、メッセージが企業の本来の姿と乖離していたりすると、逆にブランドイメージを損なうことにもなりかねません。拡散されるコンテンツの内容が、そのまま企業の「顔」となることを強く意識し、自社のブランド戦略と一貫性のあるコンテンツを制作することが不可欠です。

⑤ 施策に関するデータが取得しやすい

テレビCMや雑誌広告といったオフラインのマーケティング施策は、その効果を正確に測定することが難しいという課題がありました。「広告を見て何人が商品を買ったのか」を正確に把握することはほぼ不可能です。

一方で、バイラルマーケティングの多くは、SNSやWebサイトといったデジタルのプラットフォーム上で行われるため、施策に関する様々なデータを正確に取得・分析することが可能です。具体的には、以下のような指標を追跡できます。

- リーチ数・インプレッション数:コンテンツが何人のユーザーに表示されたか。

- エンゲージメント数・率:「いいね」、コメント、シェア、保存などの反応の数や割合。

- シェア数・リツイート数:情報がどれだけ拡散されたかを示す直接的な指標。

- Webサイトへのトラフィック:コンテンツから自社のサイトへ何人訪問したか。

- コンバージョン数・率:キャンペーンを通じて、商品の購入や会員登録といった最終的な成果(コンバージョン)に何件つながったか。

これらのデータを分析することで、施策の効果を客観的に評価し、成功要因や失敗要因を明らかにすることができます。例えば、「どのような投稿がシェアされやすいのか」「どの時間帯に投稿するとエンゲージメントが高いのか」といった知見を蓄積し、次回の施策に活かすことができます。このように、データに基づいたPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回しやすいことも、バイラルマーケティングの大きな強みと言えるでしょう。

バイラルマーケティングのデメリット3選

バイラルマーケティングは、多くのメリットを持つ一方で、その拡散力の強さゆえに、コントロールが難しいという側面も持ち合わせています。意図通りに進まなかった場合、企業に深刻なダメージを与える可能性も否定できません。ここでは、事前に理解しておくべき3つの主要なデメリットと、そのリスクについて掘り下げていきます。

① 意図しない内容で情報が拡散する可能性がある

バイラルマーケティングにおける最大のリスクの一つが、発信者の意図が正しく伝わらず、本来のメッセージとは異なる内容や文脈で情報が拡散してしまうことです。情報は、人から人へと伝わる過程で、どうしても「伝言ゲーム」のように少しずつ変化していきます。特にSNSのように断片的な情報が好まれるプラットフォームでは、このリスクはさらに高まります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 情報の切り取り:動画や文章の一部だけが、発信者の意図とは無関係に切り取られ、全く別の意味合いで拡散される。例えば、社会風刺のつもりで制作したコンテンツの、過激な部分だけが独り歩きしてしまうようなケースです。

- 誤解や曲解:発信者がAという意図で伝えたメッセージが、受け手にはBやCという意味で解釈されてしまう。特に、言葉の選び方や表現が曖昧だと、人によって受け取り方が大きく異なり、予期せぬ誤解を生む原因となります。

- ネガティブな文脈での拡散:コンテンツ自体はポジティブなものであっても、「こんなことをやっている企業は不謹慎だ」といった批判的なコメントと共にシェアされることで、ネガティブなイメージが広まってしまう。

一度、意図しない形で情報が広がり始めると、その流れを企業側でコントロールすることは非常に困難です。企業がいくら「そういう意図ではありません」と釈明しても、最初に広まった誤った情報や印象を完全に払拭することは難しいのが現実です。

このリスクを低減するためには、企画段階で「この表現は、別の角度から見るとどのように解釈されうるか」「悪意を持って切り取られる可能性はないか」といった視点から、コンテンツを多角的に検証することが重要です。メッセージはできるだけシンプルかつ明確にし、誰が見ても誤解の余地がないような、分かりやすい表現を心がける必要があります。

② 炎上してブランドイメージを損なうリスクがある

バイラルマーケティングは、良くも悪くも注目を集める手法です。多くの人の目に触れるということは、それだけ多くの批判に晒される可能性も高まることを意味します。コンテンツの内容が、社会的な倫理観や道徳、あるいは現代的な価値観にそぐわないと判断された場合、それは瞬く間に「炎上」へと発展します。

炎上の火種となりやすいテーマには、以下のようなものが挙げられます。

- 差別的な表現:ジェンダー、人種、国籍、宗教、年齢、容姿、性的指向などに関する固定観念を助長したり、特定の属性を持つ人々を嘲笑したりするような内容。

- 不謹慎な内容:災害、事件、事故といった不幸な出来事を軽々しく扱ったり、歴史的な悲劇を揶揄したりするような内容。

- 過度な性的表現や暴力表現:公序良俗に反すると見なされる過激な表現。

- 他者への攻撃や誹謗中傷:競合他社や特定の個人を貶めるような内容。

- ステルスマーケティングの疑い:広告であることを隠しているのではないか、とユーザーに疑念を抱かせるような紛らわしい表現。

一度炎上が発生すると、その火を消すことは極めて困難です。企業に対する非難や批判がSNS上で殺到し、ニュースサイトやまとめサイトで取り上げられることで、さらに多くの人々にネガティブな情報が拡散します。その結果、ブランドイメージは深刻なダメージを受け、顧客離れや不買運動、株価の下落といった実質的な損失につながることも少なくありません。謝罪に追い込まれたり、最悪の場合は事業の撤退を余儀なくされたりするケースすらあります。

このリスクを回避するためには、企画段階で徹底したリスクチェックを行う体制が不可欠です。担当者だけでなく、法務部門や広報部門、さらには異なるバックグラウンドを持つ複数のメンバーでコンテンツをレビューし、少しでも問題となりうる要素がないかを入念に確認する必要があります。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、取り返しのつかない事態を招くことを肝に銘じなければなりません。

③ 必ずしも成功が保証されているわけではない

バイラルマーケティングは、成功すれば絶大な効果を発揮しますが、その一方で、成功の確実性は非常に低いという現実も理解しておく必要があります。どれだけ緻密に戦略を練り、時間とコストをかけて質の高いコンテンツを制作したとしても、それがユーザーに受け入れられ、拡散されるかどうかは、最終的には市場の反応次第です。

情報がバイラル化するかどうかは、以下のような、企業側ではコントロールが難しい多くの要因に左右されます。

- タイミング:公開したタイミングが、世の中の雰囲気やトレンドと合っていなかった。

- 競合する話題:公開と同時に、より大きなニュースや話題が発生し、注目がそちらに流れてしまった。

- 受け手の気分や感性:ターゲットとしたユーザー層の琴線に、わずかに触れなかった。

いわば、バイラルマーケティングは「水物」であり、成功にはある程度の「運」の要素も絡んできます。そのため、「このキャンペーンに社運を賭ける」といったように、バイラルマーケティングの成功を前提とした事業計画を立てることは非常に危険です。

重要なのは、バイラルマーケティングを「当たればラッキーな施策」程度に位置づけ、過度な期待をしないことです。うまくいかなくても、事業の根幹が揺らぐことのないよう、他の安定したマーケティング活動と並行して行うべき施策の一つと考えるのが賢明です。

そして、たとえ期待したほどの拡散が起こらなかったとしても、その結果を真摯に受け止め、「なぜ広まらなかったのか」をデータに基づいて分析し、次の施策に活かす姿勢が重要です。失敗から得られる学びは、将来の成功の糧となります。成功が保証されていないからこそ、挑戦と分析を繰り返していく地道な努力が求められるのです。

成功に導く5つのポイント

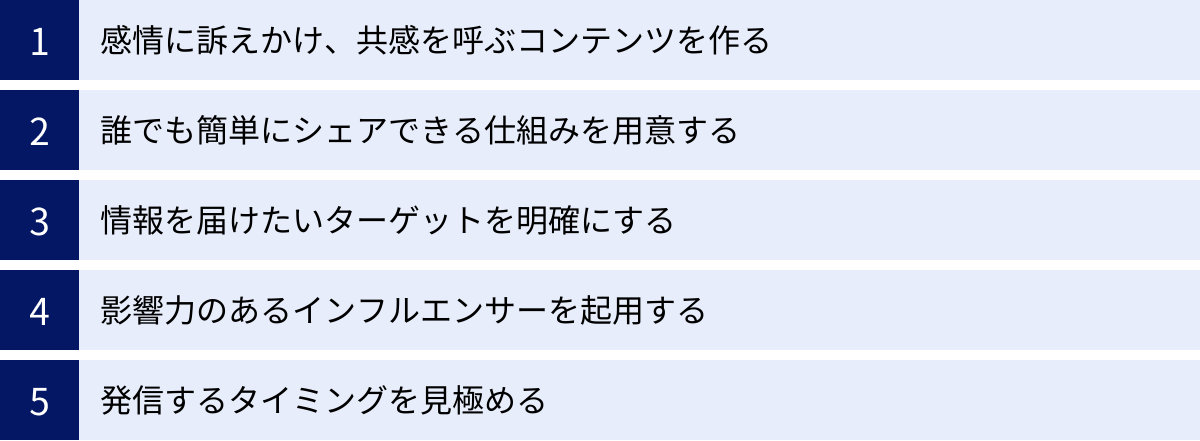

バイラルマーケティングの成功は決して偶然の産物ではありません。拡散の裏には、人間の心理や行動を深く理解した上での、緻密な戦略と工夫が存在します。ここでは、バイラルマーケティングの施策を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 感情に訴えかけ、共感を呼ぶコンテンツを作る

人々が情報を誰かにシェアしたくなる、その根源的な動機は「感情の動き」にあります。論理的に正しいだけの情報や、単なる商品説明が拡散されることは稀です。人の心を揺さぶり、感情的な反応を引き出すことこそが、バイラルヒットの最大の鍵となります。

コンテンツを制作する際は、ユーザーにどのような感情を抱いてほしいのかを明確に意識しましょう。代表的な感情のフックには、以下のようなものがあります。

- 笑い・ユーモア:思わず吹き出してしまうような面白いコンテンツは、最もシェアされやすいタイプの一つです。「この面白さを誰かと共有したい」というシンプルな欲求を刺激します。

- 感動・共感:心温まるストーリーや、思わず応援したくなるような挑戦の物語は、人々の共感を呼びます。「この感動を伝えたい」「この活動を応援したい」という気持ちがシェアにつながります。

- 驚き・意外性:「え、本当!?」と驚くような新しい事実や、常識を覆すような斬新なアイデアは、強い印象を残します。「こんなすごいことがあるなんて」という驚きを誰かに教えたくなります。

- 知識・有用性:生活に役立つライフハックや、仕事に使える専門的な知識など、「これは役に立つ!」と感じる情報は、保存されるだけでなく、他者への貢献意欲からシェアされやすくなります。

- 憧れ・理想:美しい風景や、理想的なライフスタイル、卓越したスキルなどを提示することで、「こんな風になりたい」「こんな場所に行ってみたい」という憧れの感情を抱かせ、シェアを促します。

これらの感情を効果的に引き出すためには、ストーリーテリングの手法が非常に有効です。単に事実を羅列するのではなく、登場人物や背景、起承転結のある物語として見せることで、ユーザーはコンテンツに深く感情移入し、共感を覚えやすくなります。ターゲットとなるユーザーが、日頃どのようなことに悩み、何を喜び、何に感動するのか、そのインサイト(深層心理)を深く洞察することが、心に響くコンテンツ作りの第一歩です。

② 誰でも簡単にシェアできる仕組みを用意する

どれだけ素晴らしいコンテンツを制作しても、それをシェアするプロセスが複雑で面倒であれば、ユーザーは途中で離脱してしまいます。「シェアしたい」という感情が最高潮に達したその瞬間に、いかにストレスなく行動に移せるか、そのための仕組み作りが極めて重要です。

具体的には、以下のような点に配慮しましょう。

- シェアボタンの最適化:X(旧Twitter)、Facebook、LINEなど、主要なSNSのシェアボタンを、コンテンツの直後や画面追従など、ユーザーが最も見つけやすく、押しやすい位置に設置します。ボタンのデザインも、一目でその機能が分かるように工夫が必要です。

- シェア時の手間を削減:シェアボタンを押した際に、推奨されるハッシュタグや、コンテンツのタイトル、URLなどが自動で入力されるように設定しておくと、ユーザーはコメントを少し追加するだけで投稿が完了します。この「一手間」を省いてあげることが、シェア率を大きく左右します。

- コピーのしやすさ:友人紹介キャンペーンなどで使用する紹介コードやクーポンコードは、ワンクリックでコピーできるボタンを用意しましょう。ユーザーに手で入力させる手間をかけさせてはいけません。

- モバイルフレンドリー:SNSの利用はスマートフォンが中心です。コンテンツの表示はもちろん、シェアのプロセス全体が、スマートフォンの小さな画面でも快適に操作できるよう最適化されていることは必須条件です。

このように、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)を徹底的に磨き上げ、ユーザーが情報を共有する際の心理的・物理的なハードルを限りなくゼロに近づける努力が、バイラル化の可能性を大きく高めます。

③ 情報を届けたいターゲットを明確にする

「誰にでもウケるコンテンツ」を目指すと、結果的に誰の心にも深く刺さらない、ぼやけた内容になりがちです。バイラルマーケティングを成功させるためには、「誰に、この情報を最初に届けたいのか」という初期ターゲット(シードオーディエンス)を明確に設定することが不可欠です。

ターゲットを明確にすることで、以下のようなメリットが生まれます。

- コンテンツの方向性が定まる:ターゲットの年齢、性別、興味関心、価値観などが具体的であればあるほど、その人たちの心に響くテーマや表現、デザインを選びやすくなります。

- 適切なプラットフォームが選べる:ターゲットが主にどのSNSを利用しているか(例:10代ならTikTok、30-40代ビジネスパーソンならFacebookなど)が分かれば、最も効果的なプラットフォームにリソースを集中できます。

- 初期拡散が期待できる:設定したターゲットは、その情報に対して最も親和性が高く、共感してくれる可能性が高い層です。彼らが最初の「いいね」や「シェア」をしてくれることで、拡散の最初の波が生まれます。

ターゲット設定には、ペルソナ(架空のユーザー像)を作成する手法が有効です。名前、年齢、職業、家族構成、趣味、悩みといった詳細なプロフィールを設定することで、まるでその人物と対話するように、コンテンツや戦略を考えることができます。

「万人受け」を狙うのではなく、特定の誰か一人に深く突き刺さるようなコンテンツこそが、結果的にその人の周りにいる同じような嗜好を持つ人々へと広がり、大きなうねりを生み出すのです。

④ 影響力のあるインフルエンサーを起用する

自然発生的な拡散を待つだけでなく、拡散のきっかけを意図的に作り出すことも有効な戦略です。その代表的な手法が、インフルエンサーマーケティングとの連携です。

ここで言うインフルエンサーとは、特定の分野やコミュニティにおいて、多くのフォロワーやファンから支持され、その言動が大きな影響力を持つ人物のことです。彼らに自社のコンテンツを紹介してもらうことで、拡散の初期段階で大きなブーストをかけることができます。これをマーケティング用語でシーズディング(Seeding:種まき)と呼びます。

インフルエンサーを起用する際のポイントは以下の通りです。

- 親和性の高さ:単にフォロワー数が多いだけでなく、自社のブランドや商品のイメージ、ターゲット層と親和性の高いインフルエンサーを選ぶことが最も重要です。ファッションブランドであればおしゃれなモデル、ガジェット製品であればテクノロジー系のレビュワーといったように、その人の発言に説得力があることが大切です。

- エンゲージメント率:フォロワー数に対する「いいね」やコメントの割合(エンゲージメント率)も重要な指標です。フォロワーが多くても、反応が薄い「見せかけのインフルエンサー」ではなく、ファンとの結びつきが強く、熱量の高いコミュニティを形成している人物を選びましょう。

- 誠実な依頼と広告表示:インフルエンサーに協力を依頼する際は、金銭を提供するだけでなく、心からコンテンツに共感してもらえるような丁寧なコミュニケーションが不可欠です。そして、前述の通り、それが広告であることを示す「#PR」などの明記を徹底し、ステルスマーケティングにならないよう細心の注意を払います。

適切なインフルエンサーによる「最初の一押し」は、コンテンツが多くの人々の目に触れる機会を劇的に増やし、バイラル化への道を切り拓く強力な起爆剤となり得ます。

⑤ 発信するタイミングを見極める

コンテンツの内容と同じくらい重要なのが、「いつ」それを世に送り出すかというタイミングです。最適なタイミングで情報を発信することで、その効果を最大化できます。

考慮すべきタイミングの要素はいくつかあります。

- ターゲットの活動時間:自社のターゲット層が、SNSを最もアクティブに利用している時間帯はいつかを分析し、その時間に合わせて投稿します。一般的に、通勤時間帯(朝7-9時)、昼休み(12-13時)、ゴールデンタイム(夜19-22時)などが狙い目とされていますが、ターゲットの属性によって最適解は異なります。

- 季節性やイベント:クリスマス、バレンタイン、ハロウィンといった季節のイベントや、新生活が始まる春、ボーナス商戦の夏・冬など、世の中の関心事や消費者の気分が高まる時期に合わせてコンテンツを企画することで、時流に乗ることができます。

- 社会のトレンドや空気:世の中で流行していることや、話題になっているニュースなどをコンテンツにうまく取り入れると、注目を集めやすくなります。ただし、ネガティブなニュースや災害など、社会全体が沈んでいる時期に、場違いな明るいコンテンツを発信すると「不謹慎だ」と反感を買うリスクもあるため、社会の空気を読むことも非常に重要です。

データ分析ツールなどを活用して自社アカウントのフォロワーの活動時間を把握したり、年間計画を立ててイベントに合わせた仕込みを事前に行ったりと、戦略的に発信のタイミングを計画しましょう。最高のコンテンツも、誰も見ていない時間に投稿しては意味がありません。 適切なタイミングを見極めることが、成功への最後のピースとなります。

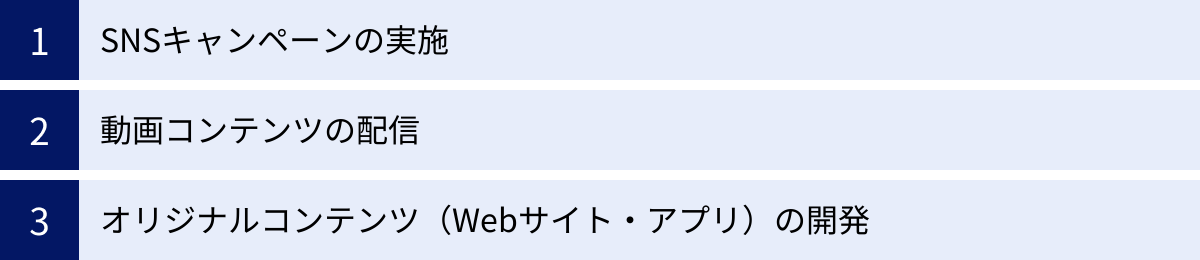

バイラルマーケティングの代表的な手法

バイラルマーケティングを実現するためには、具体的な手法やプラットフォームの特性を理解し、自社の目的やターゲットに合わせて最適なものを選択する必要があります。ここでは、代表的な3つの手法について、それぞれの特徴と具体的なシナリオを交えて解説します。

SNSキャンペーンの実施

SNSプラットフォームは、バイラルマーケティングの主戦場であり、様々なキャンペーン手法が存在します。これらのキャンペーンは、ユーザーに参加のインセンティブ(動機付け)を提供することで、シェアや投稿といった拡散行動を直接的に促すことを目的としています。

代表的なSNSキャンペーンには以下のようなものがあります。

- フォロー&リポスト(旧リツイート)キャンペーン

- 仕組み:企業のアカウントをフォローし、指定された投稿をリポスト(リツイート)することを応募条件として、抽選でプレゼントが当たるキャンペーン。

- 特徴:ユーザーにとって参加のハードルが非常に低く、短期間でフォロワー数と情報の拡散数を増やすのに効果的です。多くの企業が実施しており、最も基本的な手法の一つです。

- 具体例:ある飲料メーカーが、新商品の発売に合わせてX(旧Twitter)でキャンペーンを実施。「当アカウントをフォロー&この投稿をリポストで、新商品1ケースが100名様に当たる!」と告知します。ユーザーは手軽に参加できるため、新商品の情報がフォロワーのタイムラインを通じて次々と拡散され、認知度が急速に高まります。

- ハッシュタグキャンペーン

- 仕組み:企業が指定したオリジナルハッシュタグ(例:「#私の好きな〇〇」)を付けて、テーマに沿った写真やコメントを投稿してもらうキャンペーン。優れた投稿には賞品が贈られます。

- 特徴:ユーザー自身がコンテンツを生成する(UGC: User Generated Content)ため、企業とユーザーの間のエンゲージメントを深める効果が高いです。また、ハッシュタグを通じて、商品やブランドに関する多様な口コミが可視化されます。

- 具体例:ある化粧品会社が、「#今日のメイク自慢」というハッシュタグで、自社製品を使ったメイク写真をInstagramに投稿するキャンペーンを実施。参加者は、自分のメイクを披露したいという自己表現欲求と、賞品である新作コスメセットへの期待から、クリエイティブな写真を次々と投稿します。これにより、製品の具体的な使用例が数多く集まり、他のユーザーの購買意欲を刺激します。

- インスタントウィンキャンペーン

- 仕組み:フォロー&リポストなどの条件を満たして参加すると、その場ですぐに当落結果が分かるキャンペーン。

- 特徴:ゲーム性が高く、すぐに結果が分かるため、ユーザーの参加意欲を強く刺激します。何度も参加したくなる仕掛けを作ることで、キャンペーン期間中の盛り上がりを維持しやすくなります。

- 具体例:コンビニエンスストアが、その場で使えるコーヒー無料クーポンが当たるインスタントウィンキャンペーンを毎日実施。ユーザーは「今日こそは当たるかも」と期待し、毎日キャンペーン投稿をリポストします。これにより、継続的な情報の拡散と、店舗への来店促進効果が期待できます。

これらのSNSキャンペーンは、明確なゴール(フォロワー増、認知度向上、UGC創出など)を設定し、ターゲットユーザーにとって魅力的なインセンティブを用意することが成功の鍵となります。

動画コンテンツの配信

動画は、テキストや静止画に比べて情報量が多く、視聴者の感情に直接訴えかける力が強いため、バイラルマーケティングにおいて非常に強力なツールとなります。特に、YouTube、TikTok、Instagramリールといった動画プラットフォームは、優れたコンテンツがアルゴリズムによって爆発的に拡散される可能性を秘めています。

バイラルを狙った動画コンテンツには、いくつかの定石となるフォーマットが存在します。

- エンターテイメント系(面白系)動画

- 内容:ユーモアあふれるコメディ、ドッキリ、思わぬハプニング映像など。

- 特徴:理屈抜きに「面白い」と感じさせ、視聴者に「この面白さを誰かと共有したい」と思わせる力が最も強いタイプです。

- 具体例:あるオフィス用品メーカーが、自社の強力な接着剤を使って、天井に様々な家具を貼り付けてしまうというドッキリ動画を制作。社員の驚くリアクションや、非日常的な光景が面白おかしく編集されており、TikTokで「この会社、面白いことやってる!」と話題になり、製品の強力さを面白さと共に印象付けます。

- 感動・ストーリー系動画

- 内容:家族愛、友情、動物との絆、夢に向かって努力する姿などを描いた、心温まるショートドラマやドキュメンタリー。

- 特徴:視聴者の共感を呼び、涙を誘うようなコンテンツ。「この感動を分かち合いたい」という気持ちからシェアされやすく、企業のブランドイメージ向上に大きく貢献します。

- 具体例:ある保険会社が、父から子へと受け継がれる想いを描いた感動的なショートアニメーションをWeb限定で公開。直接的な商品宣伝は一切せず、家族の絆という普遍的なテーマを訴求したことで、「泣けるCM」としてSNSで拡散され、企業への好感度を高めます。

- ハウツー・お役立ち系動画

- 内容:料理のレシピ、掃除の裏ワザ、メイクのテクニック、専門知識の分かりやすい解説など。

- 特徴:「これは役に立つ」「知らなかった、すごい」という知的好奇心や発見の喜びを刺激します。「後で見返したい」という保存行動や、「友達にも教えてあげよう」という利他的なシェアを促します。

- 具体例:食品メーカーが、自社の調味料を使った「10分でできる絶品アレンジレシピ」をテンポの良いショート動画で紹介。調理工程が分かりやすく、見た目も美味しそうなため、多くのユーザーが「これなら自分でも作れそう」と感じ、レシピを保存したり、料理好きの友人にシェアしたりします。

動画コンテンツを制作する際は、最初の数秒で視聴者の心を掴む「冒頭のインパクト」と、スマートフォンでの視聴を前提とした「縦型画面」や「字幕」への対応が非常に重要です。

オリジナルコンテンツ(Webサイト・アプリ)の開発

SNSキャンペーンや動画だけでなく、ユーザーが自ら参加して楽しめる体験型のオリジナルコンテンツも、バイラルマーケティングの強力な手法です。これらのコンテンツは、ユーザーにユニークな体験を提供し、その結果を誰かに見せたくなる、教えたくなるという心理を巧みに利用します。

代表的なオリジナルコンテンツには以下のようなものがあります。

- 診断コンテンツ

- 内容:「あなたの性格を動物に例えると?」「あなたにピッタリの旅行先は?」といった、いくつかの簡単な質問に答えることで、ユーザーの性格や好みを分析し、ユニークな結果を表示するWebコンテンツ。

- 特徴:自己分析や占いが好きな人間の心理を突いた手法です。表示される結果に意外性や共感性があると、「当たってる!」「こんな結果が出たよ」とSNSでシェアしたくなります。

- 具体例:ある求人サイトが、「あなたの天職診断」というコンテンツを公開。いくつかの価値観に関する質問に答えると、「情熱の冒険家タイプ。おすすめの職種は…」といったキャッチーな結果が表示され、その結果画像をSNSで簡単にシェアできる。友人同士で結果を見せ合って盛り上がることで、自然とサイト名が認知されていきます。

- ジェネレーター(生成)コンテンツ

- 内容:ユーザーが入力した名前や写真、キーワードなどを基に、面白い画像やキャッチコピー、キャラクターなどを自動で生成するコンテンツ。

- 特徴:自分だけのオリジナルな結果が生まれるため、愛着が湧きやすく、それをSNSで披露したいという欲求を刺激します。

- 具体例:ある映画のプロモーションで、自分の顔写真をアップロードすると、映画の登場人物風のアバターを自動で生成してくれるジェネレーターサイトを公開。多くのファンが自分のアバターを作成し、SNSのプロフィール画像にするなどして、映画への期待感を高め合います。

- ミニゲーム

- 内容:ブラウザ上で手軽に遊べるシンプルなゲーム。スコアやクリアタイムを競い、その結果をシェアできる機能が付いている。

- 特徴:競争心や達成感を煽ることで、何度も挑戦したくなります。友人とスコアを競い合う中で、自然とブランドへの接触時間が増えていきます。

- 具体例:エナジードリンクブランドが、反射神経を競うシンプルなアクションゲームを開発。ハイスコアを出すと、ランキングに名前が載り、SNSでスコアを自慢できる。ゲームに夢中になるうちに、ブランドへの親近感が醸成されます。

これらのオリジナルコンテンツは、開発にコストと時間がかかりますが、成功すれば強力なブランド資産となり、長期間にわたってユーザーに楽しまれ、拡散され続ける可能性があります。重要なのは、「体験の面白さ」と「シェアしたくなる仕掛け」を両立させることです。

バイラルマーケティングを始める際の注意点

バイラルマーケティングの持つ強力な拡散力と、それに伴うリスクを考慮すると、事前の計画と準備を怠ることは許されません。見切り発車で施策を始めると、期待した効果が得られないばかりか、予期せぬトラブルに見舞われる可能性があります。ここでは、施策を始める前に必ず押さえておくべき2つの重要な注意点を解説します。

目的とゴールを明確に設定する

バイラルマーケティングを成功させるための第一歩は、「何のために、この施策を行うのか」という目的(Purpose)と、「何を以て成功とするのか」というゴール(Goal)を明確に定義することです。これらが曖昧なままでは、施策の方向性がブレてしまい、効果的なコンテンツやキャンペーンを企画することはできません。

まず、目的(Why)を具体的に設定しましょう。バイラルマーケティングで達成したい目的は、企業のフェーズや課題によって様々です。

- 認知度の向上:新ブランドの立ち上げや、新商品の発売時に、まずはその存在を広く知ってもらいたい。

- ブランディング:企業やブランドのイメージを向上させたい、あるいは特定のイメージ(例:「面白い」「信頼できる」)を定着させたい。

- リード(見込み客)の獲得:キャンペーンを通じて、将来顧客になりうる人々のメールアドレスや連絡先を取得したい。

- 販売促進・売上向上:直接的な購買行動を促し、短期的な売上を伸ばしたい。

- 顧客エンゲージメントの強化:既存顧客との関係性を深め、ロイヤルティを高めたい。

目的が定まったら、次にその達成度を測るための具体的なゴール、すなわちKPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)を設定します。KPIは、必ず定量的(数値で測定可能)であることが重要です。

例えば、目的が「認知度の向上」であれば、KPIは以下のように設定できます。

- キャンペーン投稿のインプレッション数:1,000万回

- 動画コンテンツの再生回数:500万回

- ハッシュタグ(#〇〇)を含むUGC投稿数:1万件

- Webメディアでの記事掲載数:20件

目的が「リード獲得」であれば、KPIは次のようになります。

- キャンペーン経由でのメールアドレス登録数:5,000件

- 資料請求数:500件

このように目的とKPIを明確に設定することで、初めて施策の企画内容が具体化し、関係者間での共通認識を持つことができます。また、施策の終了後には、設定したKPIを達成できたかどうかを客観的に評価し、その成否の要因を分析することができます。この振り返りが、次のマーケティング活動をより良いものにするための貴重な財産となるのです。「なんとなくバズったらいいな」という漠然とした期待で始めるのではなく、戦略的な意図と測定可能な目標を持つことが、バイラルマーケティングを単なる博打ではなく、再現性のあるマーケティング活動へと昇華させるための鍵となります。

炎上のリスクを常に想定しておく

メリットの裏返しとして、バイラルマーケティングには常に「炎上」のリスクが付きまといます。このリスクをゼロにすることは不可能ですが、リスクを正しく認識し、万が一の事態に備えておくことは、企業のリスクマネジメントとして不可欠です。

施策を始める前に、以下の2つの観点から炎上対策を徹底しましょう。

1. 企画段階での徹底したリスクチェック

「デメリット」の項でも触れましたが、コンテンツを公開する前に、その内容が誰かを傷つけたり、不快にさせたり、誤解を招いたりする可能性がないかを、複数の視点から入念にチェックする体制を構築することが重要です。

- 多様な視点でのレビュー:担当者一人の判断に頼らず、異なる年齢、性別、役職、バックグラウンドを持つ複数のメンバーで内容を確認します。自分では気づかなかった問題点を、他者が指摘してくれることがあります。

- チェックリストの活用:ジェンダー、人種、宗教、歴史、法律(景品表示法、著作権法など)といった、炎上の引き金になりやすい項目をリスト化し、一つ一つクリアしているかを確認するプロセスを設けます。

- 専門家の意見聴取:特にデリケートなテーマを扱う場合は、弁護士や専門家、あるいは対象となるコミュニティの当事者などに事前に意見を求めることも有効な手段です。

「面白い」や「バズりそう」という誘惑に負けて、こうしたチェックプロセスを疎かにすることが、最も危険です。

2. 炎上発生時の対応計画(クライシスコミュニケーションプラン)の策定

どれだけ注意深く準備をしても、予期せぬ形で批判が殺到する可能性は残ります。重要なのは、パニックにならず、迅速かつ誠実に対応するための計画をあらかじめ用意しておくことです。

- エスカレーションフローの確立:誰が最初に異変を察知し、どの部署の誰に報告するのか。最終的な意思決定者は誰なのか。この情報伝達と意思決定のルートを明確に定めておきます。

- 対応チームの編成:広報、法務、マーケティング、顧客サポート、経営層など、関連部署のメンバーからなる対応チームを事前に決めておきます。

- 対応方針のシミュレーション:どのような批判が来た場合に、「謝罪するのか」「事実関係を説明するのか」「静観するのか」といった対応の基本方針を、いくつかのパターンを想定して議論しておきます。

- 声明文テンプレートの準備:謝罪文や状況説明文の基本的なテンプレートを用意しておくと、有事の際に迅速な情報発信が可能になります。

炎上が発生した際に、最も悪手とされるのが「沈黙」や「隠蔽」です。不誠実な態度は憶測を呼び、さらなる不信感と怒りを買うことになります。事前に備えがあれば、有事の際にも冷静さを保ち、被害を最小限に食い止めるための、迅速かつ誠実な対応が可能になります。バイラルマーケティングのアクセルを踏むのであれば、同時に炎上対策というブレーキの準備も万全にしておく。これが、責任ある企業に求められる姿勢です。

まとめ

本記事では、現代のマーケティング戦略において極めて重要な手法である「バイラルマーケティング」について、その定義からメリット・デメリット、成功のポイント、そして具体的な手法に至るまで、多角的に解説してきました。

バイラルマーケティングとは、企業が提供するコンテンツや仕組みをきっかけに、情報がウイルスのように人から人へと伝播していく現象を意図的に作り出す手法です。SNSの普及により誰もが情報発信者となった現代において、従来の広告よりも信頼性の高い「口コミ」の力を戦略的に活用することで、低コストで爆発的な認知度向上やブランドイメージの向上が期待できます。

しかし、その強力な拡散力は諸刃の剣でもあります。情報の伝わり方を完全にコントロールすることは難しく、意図しない形で情報が拡散したり、コンテンツの内容が批判を浴びて炎上したりするリスクも常に存在します。成功が保証されているわけではない、再現性の低い手法であることも理解しておく必要があります。

このハイリスク・ハイリターンな手法を成功に導くためには、小手先のテクニックだけでは不十分です。成功の根底にあるのは、いつの時代も変わらない普遍的な原則です。

- ユーザーの感情に寄り添い、心からの「共感」を呼ぶ、質の高いコンテンツを創造すること。

- その共感を「共有」へとつなげる、ストレスのない滑らかな仕組みを設計すること。

- 自社のメッセージを届けたいターゲットを深く理解し、戦略的にアプローチすること。

これらの本質を追求し、さらに炎上などのリスクに対して十分な備えをした上で、慎重に施策を実行していくことが求められます。

バイラルマーケティングは、一発逆転を狙える魔法の杖ではありません。しかし、消費者との新しい関係性を築き、ブランドの物語を多くの人々と共有するための、非常にパワフルなコミュニケーションツールであることは間違いありません。本記事で得た知識が、皆さまのマーケティング活動を新たなステージへと押し上げる一助となれば幸いです。