現代のマーケティングにおいて、消費者の購買行動に最も大きな影響を与える要素の一つとして「UGC」が注目されています。企業からの一方的な広告メッセージが飽和する中で、消費者はよりリアルで信頼性の高い情報を求めています。その答えとなるのが、同じ消費者の目線から発信されるUGCなのです。

この記事では、UGCの基本的な定義から、なぜ今これほどまでに重要視されているのかという背景、具体的な活用メリット、そして導入する上での注意点までを網羅的に解説します。さらに、UGCを効果的に増やし、マーケティング施策に活かすための具体的な手法やおすすめのツールも紹介します。

本記事を通じて、UGCの本質を理解し、自社のマーケティング戦略を次のレベルへと引き上げるための知識とインサイトを得られるでしょう。

目次

UGCとは

UGCとは、「User Generated Content」の略称で、日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と訳されます。その名の通り、企業や専門家ではなく、一般の消費者(ユーザー)によって制作・発信されたコンテンツ全般を指します。これには、SNSへの投稿、ECサイトや口コミサイトへのレビュー、個人のブログ記事、Q&Aサイトへの回答、電子掲示板への書き込みなど、多岐にわたる形態が含まれます。

具体的には、以下のようなものがUGCの代表例です。

- Instagramでの写真・動画投稿: 購入した商品の使用シーンや、訪れたカフェの雰囲気など。

- X(旧Twitter)でのポスト: 新製品の感想や、サービスの使い心地に関するリアルタイムなつぶやき。

- TikTokでのショート動画: 商品を使ったユニークなチャレンジ動画や、ビフォーアフター動画。

- ECサイトのレビュー: 商品の星評価や、サイズ感、使用感に関する具体的なコメント。

- 口コミサイトの評価: 美容室や飲食店のサービスに対する詳細な評価と写真。

- 個人のブログ記事: 特定の製品やサービスについて、長期間使用した上での詳細なレビューや比較記事。

これらのコンテンツに共通するのは、発信主体が「企業」ではなく「利害関係のない第三者である一般ユーザー」であるという点です。企業が自社の広告や公式サイトで発信する情報は、当然ながらポジティブな側面が強調されがちです。消費者はそのことを理解しているため、そうした情報をある程度割り引いて受け取る傾向があります。

一方で、UGCは実際に商品やサービスを自腹で購入・体験したユーザーによる、忖度のないリアルな声です。良い点も悪い点も含めた率直な意見は、他の消費者にとって非常に信頼性の高い情報源となります。例えば、ある洋服をオンラインで購入しようか迷っている時、企業が用意したモデルの着用写真だけでなく、自分と似た身長や体型の一般ユーザーが投稿した着用感のレビュー(UGC)を見つけると、購入の意思決定は大きく左右されるでしょう。

この「信頼性」と「リアルさ」こそが、UGCが持つ最も本質的な価値です。消費者は、巧みに作られた広告よりも、不完全であっても正直なユーザーの声を参考にしたいと考えています。この心理を理解し、UGCをマーケティングに戦略的に取り入れることが、現代の企業にとって不可欠な課題となっています。

UGCは、もはや単なる「口コミ」という言葉だけでは片付けられない、消費者主導のマーケティング資産です。企業はUGCを単に傍観するのではなく、積極的に発見し、許諾を得て活用し、さらにはユーザーがUGCを生み出しやすい環境を整えることで、ブランドとユーザーとの間に強固な信頼関係を築き、持続的な成長を実現できます。

UGCが注目される背景

UGCがこれほどまでにマーケティングの世界で重要視されるようになった背景には、テクノロジーの進化とそれに伴う消費者の意識・行動の大きな変化があります。ここでは、その背景を「SNSの普及とスマートフォンの影響」「広告に対する消費者の意識変化」「消費者の購買行動の変化」という3つの側面から詳しく解説します。

SNSの普及とスマートフォンの影響

UGCが爆発的に増加した最大の要因は、スマートフォンの普及とSNSの利用拡大です。総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、2022年における個人のスマートフォン保有率は77.3%に達し、多くの人々が常にインターネットに接続できる環境を手に入れました。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

これにより、誰もが高性能なカメラを常に携帯し、いつでもどこでも気軽に写真や動画を撮影し、それを瞬時に世界中へ発信できるようになったのです。かつて情報発信は、専門的な機材や知識を持つ一部の人に限られていましたが、今や特別なスキルがなくても、指先一つでクオリティの高いコンテンツを生成し、SNSを通じて共有できます。

Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Facebookといった主要なSNSプラットフォームは、この情報発信の民主化をさらに加速させました。それぞれのプラットフォームが持つ特性が、多様なUGCを生み出す土壌となっています。

- Instagram: ビジュアル重視のプラットフォームであり、「インスタ映え」という言葉に代表されるように、美しい写真や動画の投稿が活発です。商品のデザイン性や使用シーン、飲食店の雰囲気などを伝えるUGCが多く生まれます。

- X(旧Twitter): リアルタイム性と拡散力に優れており、新製品の発売直後の感想や、イベントの現地レポートなど、速報性の高いUGCが共有される傾向にあります。

- TikTok: ショート動画が中心で、エンターテインメント性が高いコンテンツが好まれます。商品のユニークな使い方や、音楽に合わせたダンスチャレンジなど、参加型のUGCが生まれやすいのが特徴です。

このように、スマートフォンとSNSは、一般消費者を単なる情報の受け手から、能動的なコンテンツの作り手・発信者へと変貌させました。この変化が、UGCという巨大な情報資源を生み出し、マーケティングにおけるその価値を高める決定的な要因となったのです。

広告に対する消費者の意識変化

テクノロジーの進化は、情報発信のあり方を変えただけでなく、情報を受け取る側の消費者の意識にも大きな変化をもたらしました。私たちは日々、テレビ、新聞、Webサイト、SNSなど、あらゆるメディアを通じて膨大な量の広告に接触しています。その結果、多くの消費者が「広告疲れ」や広告に対する不信感を抱くようになっています。

インターネット上では、自分の閲覧履歴とは無関係な広告が何度も表示されたり、コンテンツの閲覧を妨げるような広告に遭遇したりすることも少なくありません。このような経験から、消費者は広告を無意識的に、あるいは意図的に避ける行動をとるようになりました。Webブラウザにアドブロック機能の拡張機能を追加するユーザーが増えているのも、その表れの一つです。

このような状況において、消費者が信頼を寄せるのは、企業からの一方的な宣伝文句ではなく、自分と同じ立場である「他の消費者」からのリアルな声です。企業が発信する情報は本質的に「売り手」の視点であり、ポジティブな情報に偏っていることを消費者は理解しています。一方で、UGCは利害関係のない第三者による客観的な評価(たとえ主観的な感想であっても)と見なされるため、その信頼性は企業発信のコンテンツよりも格段に高くなります。

ある調査では、消費者の大多数が、商品購入時に企業広告よりもオンラインレビュー(UGC)を信頼すると回答しています。これは、消費者が求める情報が「何を売っているか」から「実際に使ってみてどうだったか」へとシフトしていることを明確に示しています。企業がいくら自社製品の素晴らしさを訴えても、たった一つのネガティブなUGCが消費者の購買意欲を大きく左右することさえあるのです。この広告への不信感とUGCへの信頼感の高まりが、UGCをマーケティング戦略の中心に据えるべき理由を強力に裏付けています。

消費者の購買行動の変化

インターネットとSNSの普及は、消費者が商品やサービスを知り、購入に至るまでのプロセス(購買行動モデル)をも根本から変えました。

かつて主流だったのは「AIDMA(アイドマ)」モデルです。これは、消費者が注意(Attention)を払い、興味(Interest)を持ち、欲求(Desire)を感じ、記憶(Memory)し、最終的に行動(Action)するという、比較的直線的なプロセスでした。これはテレビCMや雑誌広告が主な情報源だった時代のモデルです。

しかし、現代では「AISAS(アイサス)」や「AISCEAS(アイシーズ)」といった、インターネット上での行動を組み込んだモデルが主流となっています。

- AISASモデル: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Search(検索)→ Action(購買)→ Share(共有)

- AISCEASモデル: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Search(検索)→ Comparison(比較)→ Examination(検討)→ Action(購買)→ Share(共有)

これらのモデルで決定的に重要なのは、「Search(検索)」と「Share(共有)」のステップです。消費者は、何かに関心を持つと、まず検索エンジンやSNSで能動的に情報を探します。そして、彼らが探しているのは、まさにUGCです。ハッシュタグで検索して実際の使用例を探したり、口コミサイトで評価を比較したり、YouTubeでレビュー動画を視聴したりします。

そして、購入後には、自らの体験をSNSなどで「Share(共有)」します。この共有されたコンテンツが、また新たな消費者の「Search」の対象となり、次の購買行動へと繋がっていくのです。このサイクルにおいて、UGCは消費者の購買ジャーニーのあらゆる段階で重要な役割を果たしています。

- 認知段階: SNSで友人がシェアしたUGCを見て、初めて商品を知る。

- 興味・関心段階: ハッシュタグ検索で多くのUGCを見て、商品への興味が深まる。

- 比較・検討段階: 口コミサイトやブログで詳細なレビューを読み、他社製品と比較検討する。

- 購入決定段階: 多くのポジティブなUGCが、「社会的証明」として働き、購入の最後のひと押しとなる。

このように、消費者はもはや企業からの情報を鵜呑みにする受動的な存在ではありません。自ら情報を探索し、比較検討し、そして自らも情報の発信源となる、能動的な参加者なのです。この購買行動の変化に対応するためには、企業は消費者が求めるUGCを戦略的に活用し、彼らの購買決定プロセスをサポートすることが不可欠となっています。

UGCと他の関連用語との違い

UGCについて学ぶ際、しばしば混同されがちな関連用語がいくつか存在します。特に「CGM」や「IGC」「MGC」といった言葉は、UGCと密接に関わりながらも、その意味するところは異なります。これらの違いを正確に理解することは、UGCマーケティングを効果的に実践する上で非常に重要です。

| 用語 | 生成主体 | 内容 | 例 |

|---|---|---|---|

| UGC | 一般の消費者・ユーザー | コンテンツそのもの | SNS投稿、レビュー、ブログ記事 |

| CGM | 一般の消費者・ユーザー | コンテンツが投稿されるメディア・場 | 口コミサイト、Q&Aサイト、SNS |

| IGC | インフルエンサー | 専門性や影響力を活かしたコンテンツ | PR投稿、タイアップ動画 |

| MGC | 企業・マーケター | 企業が意図して制作したコンテンツ | 広告、公式サイト、LP |

上記の表は、各用語の基本的な違いをまとめたものです。以下で、それぞれの違いをさらに詳しく解説します。

CGMとの違い

CGMとは「Consumer Generated Media(消費者生成メディア)」の略称です。これは、消費者がコンテンツを投稿することによって成り立っているメディア(プラットフォーム)そのものを指します。一方で、UGCは、そのメディアに投稿された個々のコンテンツを指します。

この関係性は、「掲示板」と「書き込み」に例えると分かりやすいでしょう。

- CGM(メディア): 掲示板全体(例: @cosme、食べログ、Yahoo!知恵袋、X(旧Twitter))

- UGC(コンテンツ): そこに書き込まれた一つひとつのレビューや質問、回答、ポスト

つまり、CGMはUGCが生まれる「場」や「器」であり、UGCはその「中身」と考えることができます。消費者はCGMというプラットフォームを利用して、UGCを生成・公開します。企業がUGCマーケティングを行う際には、自社の商品やサービスに関連するUGCがどのようなCGMに多く集まっているかを把握し、そのプラットフォームを重点的にモニタリングすることが重要になります。

例えば、化粧品メーカーであれば、@cosmeやLIPSといった美容系CGMでのUGC(レビュー)を注視する必要がありますし、飲食店であれば、食べログやGoogleマップのUGC(口コミ)がビジネスに直結します。SNSも広義のCGMと捉えることができ、その中で生まれるUGCの動向を追うことは不可欠です。

IGC・MGCとの違い

IGCとMGCは、コンテンツの「生成主体」がUGCと根本的に異なります。

- IGC(Influencer Generated Content): インフルエンサーによって生成されたコンテンツを指します。インフルエンサーとは、SNSなどで多くのフォロワーを抱え、特定の分野で強い影響力を持つ個人のことです。企業がインフルエンサーに報酬を支払い、商品やサービスのPRを依頼して投稿してもらう「タイアップ投稿」や「PR案件」がIGCの典型例です。IGCは、インフルエンサーのファンに対する高い訴求力を持ちますが、プロモーションであることが前提となるため、UGCの持つ「利害関係のない第三者の声」という純粋な信頼性とは少し性質が異なります。

- MGC(Marketer Generated Content): 企業やマーケター自身が、マーケティング目的で意図的に制作したコンテンツを指します。これには、テレビCM、Web広告、企業の公式サイトやLP(ランディングページ)、公式SNSアカウントからの投稿などが含まれます。MGCは、企業が伝えたいメッセージを正確に、かつ完全にコントロールできるという強みがありますが、消費者からは「広告」として認識されやすく、UGCやIGCに比べて信頼性が低いと見なされる傾向があります。

UGC、IGC、MGCの三者の関係性を理解し、戦略的に使い分けることが重要です。

- 信頼性の高さ: UGC > IGC > MGC

- メッセージのコントロール性: MGC > IGC > UGC

- 制作コスト: IGC, MGC > UGC (UGCは基本的に無料だが、収集・管理コストはかかる)

例えば、新商品の認知度を短期間で一気に高めたい場合は、影響力の大きいインフルエンサーを起用したIGCが効果的です。一方で、購入を迷っている潜在顧客の背中を押し、コンバージョン率を高めたい場合は、信頼性の高いUGCをLPに掲載するのが有効です。そして、ブランドの公式な情報や世界観を伝えるためには、質の高いMGCが不可欠です。

最も理想的なのは、これら3つのコンテンツが相互に連携し、良い相乗効果を生み出す状態です。 例えば、MGCとして発信した新商品情報がきっかけとなり、それを試したインフルエンサーがIGCを投稿し、さらにそれを見た一般ユーザーが自らも商品を試してUGCを投稿する、というような好循環を生み出すことが、現代のマーケティングにおける成功の鍵となります。

UGCの主な種類

UGCは、消費者が利用するプラットフォームや表現方法によって、さまざまな種類に分類されます。企業は、自社の商材やターゲット顧客の特性に合わせて、どの種類のUGCが重要なのかを理解し、戦略を立てる必要があります。ここでは、代表的なUGCの種類を3つに大別して解説します。

SNSへの投稿

現代において最も量的にも質的にも豊富なUGCの源泉となっているのが、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、FacebookなどのSNSへの投稿です。それぞれのプラットフォームの特性に応じて、多様なUGCが日々生まれています。

- Instagram:

- フィード投稿・リール動画: 高画質な写真や編集された動画が中心。「#(商品名)のある暮らし」のように、商品が自身のライフスタイルに溶け込んでいる様子を伝える投稿や、化粧品のスウォッチ(色見本)、アパレルのコーディネート紹介などが代表的です。ビジュアルで商品の魅力を直感的に伝える力が非常に強いUGCです。

- ストーリーズ: 24時間で消える手軽さから、より日常的でリアルな瞬間が共有されます。開封の儀(アンボックス)の様子や、リアルタイムでの使用感などが投稿されやすく、ライブ感のあるUGCとなります。

- X(旧Twitter):

- テキスト中心のポスト: 140字(日本語の場合)という制限の中で、商品の感想やサービスの評価が端的に投稿されます。リアルタイム性が高く、「〇〇の新商品、早速買ってみたけど最高!」「〇〇のサポート対応、神だった」といった速報性の高いUGCが拡散されやすいのが特徴です。ネガティブな意見も拡散しやすいため、企業は常に監視が必要です。

- TikTok:

- ショート動画: 音楽やエフェクトを使ったエンターテインメント性の高いUGCが主流です。商品を使ったチャレンジ企画や、意外な使い方を紹介するハウツー動画、コミカルなレビュー動画などが若年層を中心に人気を集めます。ユーザーの心を掴むと、爆発的なバイラル効果を生む可能性があります。

これらのSNS上のUGCは、消費者の購買プロセスの初期段階(認知・興味関心)において特に強い影響力を持ちます。ユーザーはハッシュタグ検索などを通じて、自分と似た興味を持つ人々のリアルな投稿に触れ、新たな商品やサービスを発見するきっかけを得るのです。

ECサイトや口コミサイトのレビュー

消費者が具体的な購入を検討する段階で、最も重視するのがECサイトや専門の口コミサイトに投稿されたレビューです。これらは、SNS投稿よりも購買意欲が顕在化したユーザーによって閲覧される傾向が強く、コンバージョンに直結する重要なUGCと言えます。

- ECサイトのレビュー:

- Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールや、自社ECサイトに設置されたレビュー機能への投稿です。

- 星評価(5段階評価など)による全体的な満足度に加え、具体的な使用感、サイズ感、品質、配送スピードなど、購入を検討する上で知りたい実践的な情報が豊富に含まれています。

- 特にアパレル商品の「身長・体重・購入サイズ」や、家電製品の「良かった点・気になった点」といったフォーマット化されたレビューは、他のユーザーにとって非常に有益な判断材料となります。

- 口コミサイトのレビュー:

- @cosme(化粧品)、食べログ・ぐるなび(飲食店)、価格.com(家電・PC)、みん評(様々なサービス)など、特定のジャンルに特化したサイトへの投稿です。

- そのジャンルに関心が高いユーザーが集まるため、より専門的で詳細な比較レビューや、長期間使用した上での評価など、質の高いUGCが集まりやすいのが特徴です。

- ランキング形式で表示されることも多く、サイト内での評価が商品の売上を大きく左右するケースも少なくありません。

これらのレビューは、消費者の購買決定における最後のひと押しとなる役割を果たします。多くの高評価レビューは「社会的証明」として機能し、ユーザーの不安を解消して購入を後押しします。逆に、低評価レビューが多いと、購入を断念させる大きな要因となります。

ブログ記事

個人のブロガーによって執筆されるレビュー記事や体験談も、非常に価値の高いUGCの一種です。SNS投稿が「点」の情報であるのに対し、ブログ記事は「線」や「面」で情報を伝えられるという強みがあります。

- 情報の網羅性と深さ: ブログ記事は文字数制限がほとんどないため、商品の開発背景、スペックの詳細、開封から設定、長期的な使用感、他の商品との比較、メリット・デメリットまで、一つのテーマを深く掘り下げて網羅的に解説できます。

- ストーリー性: 商品との出会いから購入に至る経緯、使用して感じた変化や感動など、筆者の個人的な体験をストーリーとして語ることができます。この物語性が読者の共感を呼び、商品への興味を強く喚起します。

- 検索エンジンからの集客(SEO): 質の高いブログ記事は、検索エンジンで上位表示される可能性があります。これにより、「(商品名) 評判」「(お悩み) おすすめ」といったキーワードで能動的に情報を探している、購買意欲の非常に高いユーザーに直接アプローチできます。

例えば、高性能なカメラの購入を検討しているユーザーは、X(旧Twitter)の断片的な情報だけでなく、実際にそのカメラを愛用しているフォトグラファーのブログで、作例写真や詳細なレビューをじっくり読みたいと考えるでしょう。このように、ブログ記事は、特に高価格帯の商品や、専門的な知識が求められるサービスの検討において、重要なUGCとなります。

UGCをマーケティングに活用する5つのメリット

UGCを戦略的にマーケティング活動へ取り入れることで、企業は従来の広告手法だけでは得られなかった多くのメリットを享受できます。ここでは、その中でも特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。

①ユーザー目線の訴求で信頼性が向上する

最大のメリットは、企業やブランドに対する信頼性を飛躍的に高められることです。前述の通り、現代の消費者は企業が発信する広告や宣伝文句に対して、ある種の警戒心を持っています。それらが本質的に「商品を売るため」の情報であることを理解しているからです。

しかし、UGCは利害関係のない第三者である一般ユーザーからの発信です。実際に商品やサービスを体験した上での正直な感想、リアルな使用シーンの写真は、企業がどれだけ巧みな言葉で語るよりも、他の消費者にとってはるかに説得力を持ちます。

例えば、化粧品会社が「この美容液は、かつてないほどの潤いをもたらします」と広告で謳うよりも、一般のユーザーが「乾燥肌で悩んでいた私が、この美容液を1週間使ってみたら、朝まで肌がもっちりするようになった!」というビフォーアフター写真付きの投稿をする方が、圧倒的に信頼性が高く、共感を呼びます。

このように、ユーザー目線のリアルな言葉やビジュアルは、企業からのメッセージを客観的に裏付ける「証拠」として機能します。 ポジティブなUGCが数多く集まることで、「これだけ多くの人が良いと言っているのだから、きっと良い商品なのだろう」という「社会的証明」の心理が働き、商品単体だけでなく、それを提供している企業全体の信頼性向上にも繋がるのです。

②購買意欲の促進につながる

信頼性の高いUGCは、消費者の購買意欲を直接的に刺激し、購入の意思決定を強力に後押しします。UGCには、消費者が商品を「自分ごと化」しやすくなる効果があります。

企業が提供するモデルが着用した写真や、完璧にセッティングされた商品のイメージカットも魅力的ですが、消費者にとっては「自分とは違う特別な世界」に見えてしまうことがあります。一方で、UGCには、ごく普通の家庭のリビングで使われている家具や、様々な体型の人が着こなしている洋服、日常の食卓に並ぶ食品など、等身大のリアルな利用シーンが溢れています。

これらを見ることで、消費者は「自分と同じような悩みを持つ人が、この商品で解決している」「私の家のインテリアにも合いそうだ」「この服なら、こんな風に着こなせるかもしれない」と、商品を利用する自分の姿を具体的にイメージできるようになります。この具体的な利用イメージの想起が、潜在的な欲求を顕在化させ、「欲しい」「試してみたい」という購買意欲へと転換させるのです。

特に、ECサイトの商品ページやLPにUGCを掲載することは、コンバージョン率(CVR)の向上に非常に効果的です。購入を最終的に迷っているユーザーの不安(「サイズは合うだろうか?」「本当に効果があるのだろうか?」)を、先行ユーザーのリアルな声が解消し、安心して購入ボタンを押すための最後のひと押しとなってくれます。

③コンテンツ制作のコストを削減できる

マーケティング活動において、コンテンツ制作は多くのリソース(時間、人材、費用)を必要とします。広告用のバナーや動画、Webサイトに掲載する記事や写真、SNS投稿用の素材などをすべて自社で制作しようとすると、多大なコストがかかります。

ここでUGCを活用することで、コンテンツ制作に関わるコストと工数を大幅に削減できる可能性があります。ユーザーが自発的に生成してくれるクオリティの高い写真や動画は、企業のマーケティング活動にとって貴重な「素材」となり得ます。

もちろん、ユーザーのコンテンツを無断で使用することは著作権の侵害にあたるため、必ず投稿者から利用許諾を得る必要があります。しかし、この許諾を得るプロセスにかかる手間を差し引いても、ゼロからプロのカメラマンやデザイナーに依頼してコンテンツを制作するのに比べれば、コストと時間を大幅に節約できます。

特に、多様なバリエーションのクリエイティブが求められるWeb広告などでは、UGCの活用が効果を発揮します。様々なユーザーが撮影した、異なるシチュエーションや雰囲気の写真・動画を広告クリエイティブに転用することで、低コストで多くのパターンを試すことができ、広告効果の最適化にも繋がります。UGCは、質の高いコンテンツを継続的に確保するための、持続可能でコスト効率の良いソリューションとなり得るのです。

④企業とユーザーの接点が増える

UGCは、企業とユーザー、そしてユーザー同士のコミュニケーションを活性化させ、新たな接点を創出します。

企業が発信する情報は、基本的にその企業のフォロワーや、広告のターゲットにしか届きません。しかし、ユーザーが生成したUGCは、そのユーザーの友人やフォロワーといった、企業が直接アプローチすることが難しい潜在顧客層にも自然な形でリーチします。一つのUGCが共感を呼び、シェアやリポストを繰り返されることで、情報は有機的に拡散していき、ブランドの認知度は予期せぬ範囲にまで広がることがあります。

さらに、企業が自社に関するUGCに対して「いいね!」やコメント、リポストといった形で積極的に反応することで、ユーザーとの間に双方向のコミュニケーションが生まれます。自分の投稿に企業から反応があれば、ユーザーは「自分の声が届いた」と感じ、その企業に対して親近感や愛着を抱くようになります。

このようなコミュニケーションの積み重ねは、単なる顧客を熱心な「ファン」へと育成し、エンゲージメントの高いコミュニティを形成する上で非常に重要です。ファンになったユーザーは、さらに質の高いUGCを投稿してくれるようになり、それがまた新たなファンを呼び込む、という好循環が生まれます。UGCは、企業とユーザーの関係を一方通行から双方向へと変え、強固な絆を築くための架け橋となるのです。

⑤商品開発やサービス改善に活かせる

UGCは、ユーザーからの賞賛の声だけではありません。そこには、商品やサービスをより良くするための貴重なヒントが詰まった「宝の山」が眠っています。

ユーザーは、企業が想定していなかったような独創的な商品の使い方を発見してくれることがあります。また、商品の機能やデザイン、価格、サポート体制などに対する率直な不満や改善要望を投稿してくれることも少なくありません。

これらのネガティブな意見は、一見すると企業にとって耳の痛いものですが、見方を変えれば、それはユーザーが無料で提供してくれる貴重な市場調査データです。アンケート調査やユーザーインタビューではなかなか表に出てこない、本音のフィードバックを収集できます。

例えば、「このアプリ、デザインは好きだけど、この機能が使いにくい」というUGCがあれば、それはUI/UX改善の具体的な指針となります。「商品のパッケージが開けにくい」という声が多ければ、次のリニューアルで改善すべき点が見えてきます。

企業は、これらのUGCを体系的に収集・分析することで、ユーザーが本当に求めていること、不満に感じていることを正確に把握し、データに基づいた商品開発やサービス改善に繋げることができます。UGCを真摯に受け止め、改善に活かす姿勢を示すことは、顧客満足度の向上はもちろん、企業の信頼性を高める上でも極めて重要です。

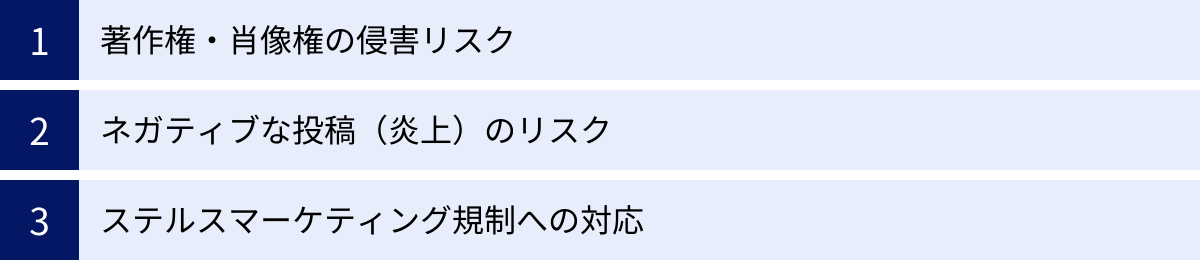

UGCを活用する際の3つの注意点

UGCはマーケティングにおいて非常に強力な武器となりますが、その活用には慎重な配慮が求められます。特に権利関係や法規制、ネガティブな側面への対応を怠ると、企業の信頼を大きく損なう事態になりかねません。ここでは、UGCを活用する際に必ず押さえておくべき3つの注意点を解説します。

①著作権・肖像権の侵害リスク

UGCをマーケティングに活用する上で、最も基本的かつ重要な注意点が権利処理です。ユーザーがSNSやブログに投稿した写真、動画、文章は、すべてそのユーザーに著作権がある「著作物」です。したがって、企業がこれらのUGCを無断で自社のWebサイトに転載したり、広告に使用したりすることは、著作権侵害という違法行為にあたります。

また、投稿に投稿者本人やその友人など、個人が特定できる人物が写っている場合、その人物は「肖像権」を持っています。肖像権は、みだりに自らの容姿を撮影されたり、公表されたりしない権利であり、本人の許可なく写真を利用することは肖像権の侵害となる可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、UGCを利用する前に、必ず投稿者本人から明確な利用許諾を得ることが絶対条件です。許諾を得る際には、以下の点を明確に伝える必要があります。

- 誰が(企業名): どの企業が利用するのかを明記します。

- どのUGCを: 利用したい具体的な投稿を示します。

- 何のために(利用目的): 公式SNSでの紹介、Webサイトへの掲載、広告クリエイティブとしての利用など、目的を具体的に伝えます。

- どこで(利用範囲): 自社サイト内のみか、SNS広告か、交通広告かなど、掲載する媒体の範囲を限定します。

- いつまで(利用期間): 永久的な利用か、特定のキャンペーン期間中のみかなど、利用期間を設定します。

許諾の取得方法は、SNSのダイレクトメッセージ(DM)やコメント機能を通じて連絡を取るのが一般的です。その際、丁寧な言葉遣いを心がけ、高圧的な印象を与えないよう細心の注意を払う必要があります。より厳密を期す場合は、利用規約を提示した上で、専用のフォームから同意を得る方法もあります。安易な「リポスト」や「埋め込み」機能の利用も、文脈やプラットフォームの規約によっては問題となるケースがあるため、原則として個別の許諾取得を徹底するのが最も安全なアプローチです。

②ネガティブな投稿(炎上)のリスク

UGCは、必ずしもポジティブなものばかりとは限りません。商品への不満、サービスの欠陥、従業員の不適切な対応など、企業にとって不都合な内容の「ネガティブUGC」が投稿されることも当然あります。特にSNSの拡散力が高いプラットフォームでは、一つのネガティブな投稿が瞬く間に広がり、大規模な批判や不買運動、いわゆる「炎上」に発展するリスクを常に抱えています。

このようなリスクに対して、企業が取るべきではない対応は「無視」や「隠蔽」、「高圧的な反論」です。投稿を削除依頼したり、ユーザーをブロックしたりする行為は、火に油を注ぐ結果になりかねません。

重要なのは、ネガティブなUGCに対しても真摯に向き合い、誠実に対応する姿勢です。

- 迅速な事実確認: まず、投稿内容が事実に基づいているのかを迅速に調査します。

- 真摯な謝罪: 事実であれば、まずは誠意をもって謝罪します。たとえ一部に誤解があったとしても、不快な思いをさせたことに対して謝罪の意を示すことが重要です。

- 原因と経緯の説明: なぜそのような事態が起きたのか、原因と経緯を可能な範囲で透明性を持って説明します。

- 具体的な改善策と再発防止策の提示: 今後どのように改善し、再発を防ぐのかを具体的に示します。

このような誠実な対応は、かえって企業の信頼性を高め、ピンチをチャンスに変えることさえあります。また、炎上を未然に防ぐためには、ソーシャルリスニングツールなどを活用し、自社に関するUGCを常時モニタリングする体制を整え、ネガティブな投稿の兆候を早期に察知することも不可欠です。ネガティブUGCはリスクであると同時に、サービス改善の貴重なヒントと捉え、向き合っていく必要があります。

③ステルスマーケティング規制への対応

UGCの活用において、法的な観点から近年特に重要性が増しているのが「ステルスマーケティング(ステマ)規制」への対応です。2023年10月1日、日本では景品表示法が改正され、広告であることを隠して行われる宣伝行為(ステマ)が、法的に禁止されることになりました。

これは、企業がインフルエンサーや一般ユーザーに対して金銭や物品提供、サービスの割引といった経済的な対価を提供して投稿を依頼したにもかかわらず、その投稿が広告であることを消費者に分からないように表示する場合に適用されます。

この規制に違反した場合、罰則の対象となるのは投稿を依頼した「事業者(企業)」側です。措置命令が出されると、その事実が公表され、企業の社会的信用は大きく失墜します。

したがって、UGCを増やす施策としてインフルエンサーにPRを依頼したり、一般ユーザー向けの投稿キャンペーンを実施したりする際には、それが広告・宣伝であることを明確に表示する必要があります。具体的には、投稿内に以下のような表記を、消費者にとって分かりやすい場所に入れるよう依頼・徹底しなければなりません。

- 「#PR」「#広告」「#プロモーション」「#タイアップ」 などのハッシュタグ

- 「〇〇社から商品提供を受けて投稿しています」 といったテキスト表記

この表示を忘れてしまうと、たとえ意図的でなかったとしてもステマと見なされるリスクがあります。キャンペーンの企画段階で、レギュレーションにステマ規制への対応を明確に盛り込み、依頼する相手にも確実に遵守してもらうことが、コンプライアンス上、極めて重要です。UGCの信頼性を担保するためにも、広告とそうでない投稿の境界線を明確にすることが求められています。

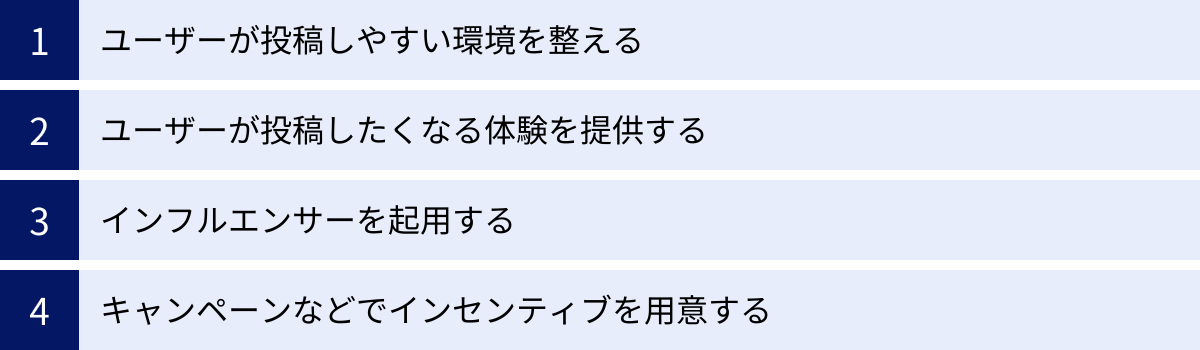

UGCを増やすための4つのポイント

UGCマーケティングを成功させるためには、まず活用できるUGCが十分に存在することが大前提です。しかし、ただ待っているだけでは、質の高いUGCは自然には集まりません。企業側から能動的に、ユーザーがUGCを「生成したい」と感じるような仕掛けや環境づくりを行うことが不可欠です。ここでは、UGCを効果的に増やすための4つの重要なポイントを解説します。

①ユーザーが投稿しやすい環境を整える

ユーザーがUGCを投稿する際の心理的な、あるいは物理的なハードルをできる限り下げてあげることが、UGCを増やすための第一歩です。ユーザーが「何を、どのように投稿すればいいのか」と迷わないように、分かりやすい道筋を示してあげましょう。

- 投稿テーマや切り口の提示: 「#おうちカフェ」「#週末DIY」のように、具体的なテーマやハッシュタグを提示することで、ユーザーは投稿内容をイメージしやすくなります。商品の特徴に合わせて「#〇〇を使ったアレンジレシピ」「#〇〇の驚きの使い方」といったお題を出すのも効果的です。

- ECサイトのレビュー機能の最適化: ECサイトにレビューを投稿する際、入力フォームが複雑だったり、項目が多すぎたりするとユーザーは途中で離脱してしまいます。星評価、数個の選択項目、自由記述欄といったシンプルな構成にし、スマートフォンからでも簡単に入力できるUI/UXを心がけましょう。「身長・体重・購入サイズ」といったテンプレートを用意すると、他のユーザーの参考になりやすい、質の高いレビューが集まりやすくなります。

- 投稿方法の分かりやすい案内: 公式サイトや商品パッケージ、同梱するリーフレットなどで、推奨するハッシュタグや投稿方法を分かりやすく告知します。「このハッシュタグで投稿してね!」と明確に呼びかけるだけで、投稿への意識は大きく変わります。

投稿を促すハッシュタグを設計する

UGCを増やす上で、ハッシュタグの設計は極めて重要な役割を果たします。優れたハッシュタグは、UGC投稿の旗印となり、コミュニティ形成の核となります。

- 覚えやすく、入力しやすい: 長すぎたり、複雑なスペルだったりするハッシュタグは敬遠されます。短く、直感的で、タイプミスしにくいものにしましょう。ブランド名や商品名をシンプルに使うのが基本です。

- 独自性と汎用性のバランス: 「#(ブランド名)」だけだと他の投稿に埋もれてしまう可能性があります。「#(ブランド名)のある暮らし」「#〇〇部」のように、少し独自性を持たせつつ、ユーザーが自分のライフスタイルと結びつけて投稿しやすいような、ある程度の汎用性も持たせることがポイントです。

- ポジティブなイメージ: ハッシュタグが持つ響きや意味が、ブランドイメージと合致しているかを確認します。ユーザーが使っていて楽しくなるような、ポジティブな言葉を選びましょう。

設計したハッシュタグは、SNSの公式アカウントのプロフィール欄に記載したり、投稿で繰り返し使用したり、キャンペーンで大々的に告知したりすることで、ユーザーへの浸透を図っていきます。ハッシュタグは、点在するUGCを一つに集約し、可視化するための強力なツールなのです。

②ユーザーが投稿したくなる体験を提供する

インセンティブがなくても、ユーザーが「思わず誰かにシェアしたい!」「自慢したい!」と感じるような、優れた顧客体験を提供することが、最も本質的で質の高いUGCを生み出す源泉となります。UGCは、感動的な体験の結果として生まれる副産物であるべきです。

- 商品・サービスの圧倒的な品質: 当然のことながら、商品やサービスそのものがユーザーの期待を大きく上回る品質であれば、その感動を誰かに伝えたくなるものです。まずはプロダクトの魅力を磨き上げることが大前提です。

- 心を動かすパッケージやデザイン: 商品が届き、箱を開ける「開封体験(アンボックス)」は、UGCが生まれやすい絶好の機会です。おしゃれなパッケージ、心のこもったメッセージカード、丁寧な梱包などは、ユーザーに特別な体験を提供し、「写真を撮って投稿したい」という気持ちを喚起します。店舗であれば、写真映えする内装やディスプレイを工夫することも有効です。

- 期待を超える顧客サポート: 商品購入後の問い合わせやトラブル対応において、迅速かつ丁寧なサポートを提供することも、ポジティブなUGCに繋がります。「〇〇社のサポートは神対応だった」という口コミは、ブランドへの信頼を大きく高めます。

ユーザーの感情が動く瞬間を意図的に設計することが、自発的なUGCを生み出す鍵となります。機能的な価値だけでなく、情緒的な価値を提供することで、ユーザーはブランドの熱心な伝道師となってくれるのです。

③インフルエンサーを起用する

UGCの輪を広げるための「起爆剤」として、インフルエンサーの起用は非常に効果的な手法です。影響力のあるインフルエンサーが商品やサービスを紹介することで、そのフォロワーに一気に情報がリーチし、UGC投稿のきっかけを作ることができます。

- 親和性の高いインフルエンサーの選定: 最も重要なのは、ブランドや商品の世界観と親和性が高く、フォロワー層がターゲット顧客と一致するインフルエンサーを選ぶことです。フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率(いいね!やコメントの割合)や、フォロワーとの関係性の質を見極める必要があります。

- 共感を呼ぶクリエイティブの依頼: インフルエンサーには、単に商品を宣伝してもらうのではなく、彼ら自身の言葉や視点で、リアルな体験を語ってもらうことが重要です。インフルエンサーのクリエイティビティを尊重し、自由な表現を促すことで、よりフォロワーの心に響く、信頼性の高い投稿(IGC)が生まれます。

- ステマ規制の遵守: 前述の通り、インフルエンサーに依頼する際は、必ず投稿に「#PR」などの広告表記を入れるよう徹底しなければなりません。これを怠ると法律違反となり、ブランドの信用を失います。

インフルエンサーの投稿は、それ自体が価値あるコンテンツ(IGC)であると同時に、それに触発された一般ユーザーが「私も試してみたい」「同じように投稿してみたい」と感じ、UGCの連鎖を生み出すきっかけとなります。

④キャンペーンなどでインセンティブを用意する

ユーザーが投稿したくなるような体験を提供することに加え、投稿へのハードルをさらに下げるために、インセンティブ(報酬)を用意したキャンペーンを実施することも有効な手段です。

- ハッシュタグ投稿キャンペーン: 指定したハッシュタグをつけて投稿してくれたユーザーの中から、抽選でプレゼントを贈ったり、優秀な投稿を表彰したりするキャンペーンです。短期間で多くのUGCを集めたい場合に特に効果的です。

- レビュー投稿インセンティブ: ECサイトで商品購入後にレビューを投稿してくれたユーザー全員に、次回使えるクーポンを配布する、といった施策です。レビュー件数を安定的に増やすことができます。

- アンバサダープログラム: 熱量の高いファンを公式アンバサダーとして認定し、新商品の先行体験や限定イベントへの招待といった特別なインセンティブを提供する代わりに、定期的な情報発信を協力してもらう制度です。質の高いUGCを継続的に生み出すことができます。

インセンティブは、UGC投稿という行動への直接的な動機付けとなり、参加のきっかけを作ります。ただし、インセンティブ目当ての質の低い投稿が増える可能性もあるため、キャンペーンの設計には注意が必要です。プレゼントの内容を自社商品にする、審査基準を明確にするなどの工夫で、質のコントロールを図りましょう。

UGCのマーケティング活用方法4選

ユーザーによって生成された貴重なUGCは、ただ収集・分析するだけでは宝の持ち腐れです。それを実際のマーケティング施策に組み込み、様々なチャネルで活用することで、初めてその価値を最大化できます。ここでは、UGCの代表的かつ効果的なマーケティング活用方法を4つ紹介します。

①SNSの公式アカウントで紹介する

最も手軽に始められ、かつ効果の高い活用法が、自社の公式SNSアカウントでユーザーのUGCを紹介することです。Instagramのリポスト機能や、X(旧Twitter)の引用リポスト(引用リツイート)機能などを活用し、素敵な投稿をピックアップしてフォロワーに共有します。

この施策には、複数のメリットがあります。

- エンゲージメントの向上: 自分の投稿が公式アカウントに紹介されることは、ユーザーにとって非常に名誉なことです。「自分の投稿を見てくれている」「認められた」という喜びは、企業やブランドへの親近感やロイヤルティ(愛着)を格段に高めます。紹介されたユーザーは、その企業の熱心なファンになる可能性が高いでしょう。

- UGC投稿の促進: 他のユーザーが紹介されているのを見ることで、「自分も素敵な写真を撮って紹介されたい」というモチベーションが生まれます。公式アカウントによる紹介は、一種の目標となり、他のユーザーによるUGC投稿を促進する好循環を生み出します。

- コンテンツの多様化: 企業発信のコンテンツ(MGC)だけでは単調になりがちなタイムラインに、ユーザーのリアルな視点を取り入れることで、コンテンツに多様性と厚みが生まれます。様々なユーザーの投稿を紹介することで、商品の多様な使い方や魅力を多角的に伝えることができます。

UGCを紹介する際は、必ず事前に投稿者本人にDMなどで連絡を取り、掲載の許諾を得ることが鉄則です。また、紹介する際には、感謝の言葉と共に投稿者のアカウントをメンション(例: 「Photo by @ユーザー名」)するのがマナーです。これにより、投稿者への敬意を示すと共に、紹介投稿から元投稿へユーザーがアクセスしやすくなります。

②WebサイトやLPに掲載する

自社のWebサイト、特に商品詳細ページやLP(ランディングページ)、ECサイトといった、コンバージョンに直結する場所にUGCを掲載することは、売上向上に非常に効果的な手法です。

購入を検討しているユーザーは、まさにその場所で「この商品は本当に自分に合っているのか」「他の人はどう評価しているのか」といった最終的な確認を行っています。そのタイミングで、実際に商品を利用している他のユーザーのリアルな声や写真を目にすることで、以下のような効果が期待できます。

- コンバージョン率(CVR)の向上: UGCは、ユーザーの不安や疑問を解消し、購入への最後のひと押しとなります。企業の説明文よりも、同じ消費者の「買ってよかった」という一言の方が、購入の決め手になることは少なくありません。多くのECサイトで、レビューの有無や評価がCVRに大きく影響することがデータで示されています。

- 信頼性と説得力の向上: 実際の利用シーンがわかる写真や、具体的な使用感が書かれたレビューがページにあることで、Webサイト全体の信頼性が高まります。ユーザーは、企業が提供する情報だけでなく、第三者の客観的な評価も参考にできるため、安心して購買を検討できます。

- 滞在時間の延長: ユーザーは自分にとって有益な情報であるUGCを読み込むため、ページの滞在時間が長くなる傾向があります。これは、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも良い影響を与える可能性があります。

UGCをWebサイトに掲載する際は、専用のツールを利用すると効率的です。SNSから特定のハッシュタグがついた投稿を自動で収集し、デザイン性の高いウィジェットとしてWebサイトに簡単に埋め込むことができます。これにより、常に最新のUGCをサイト訪問者に見せることが可能になります。

③広告のクリエイティブに活用する

Web広告、特にSNS広告やディスプレイ広告のクリエイティブ(バナー画像や動画)としてUGCを活用する手法も、近年注目を集めています。

従来の広告クリエイティブは、プロのモデルやカメラマン、デザイナーによって作り込まれたものが主流でした。しかし、消費者が広告に慣れてしまった現代では、そうした「広告らしい」クリエイティブは、かえってユーザーに敬遠され、読み飛ばされてしまう傾向があります。

一方で、UGCをベースにした広告は、一般ユーザーの投稿のような自然な見た目であるため、タイムライン上でも広告感が薄れ、ユーザーの目に留まりやすくなります。

- クリック率(CTR)の向上: 「いかにも広告」という体裁ではないため、ユーザーの警戒心を解き、興味を引いてクリックを促す効果が期待できます。

- コンバージョン率(CVR)の向上: 広告の遷移先であるLPでもUGCが活用されていれば、広告からLPまで一貫した「リアルなユーザーの声」というストーリーで訴求でき、高いCVRが見込めます。

- クリエイティブ制作の効率化: 多様なユーザーから提供された素材を使うことで、低コストで多くのパターンの広告クリエイティブを制作し、A/Bテストを繰り返して効果を最大化できます。

広告という明確な商用利用になるため、投稿者からは広告利用を目的としていることを明確に伝えた上で、厳密な許諾を得る必要があります。場合によっては、謝礼や報酬の支払いも検討すべきでしょう。この許諾プロセスを怠ると、深刻なトラブルに発展する可能性があるため、細心の注意が必要です。

④ユーザー参加型のキャンペーンを実施する

UGCを「活用する」と同時に「増やす」ことを目的とした、能動的な施策がユーザー参加型のキャンペーンです。これは、企業がテーマやルールを設定し、ユーザーにUGCの投稿を呼びかけるものです。

- フォトコンテスト・動画コンテスト: 「自社商品を使った最高の瞬間」といったテーマで写真や動画を募集し、優れた作品に賞品を贈るキャンペーンです。クオリティの高いUGCが集まりやすく、ブランドイメージの向上にも繋がります。

- ハッシュタグキャンペーン: 特定のハッシュタグをつけて投稿することを参加条件とし、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンです。参加のハードルが低く、短期間で多くのUGCを集め、SNS上での話題化を狙うことができます。

- レビューキャンペーン: ECサイトでの商品購入者に、レビュー投稿を依頼し、投稿者にはクーポンなどをインセンティブとして提供します。レビュー数を確実に増やすことができ、将来の購入者のための貴重な情報資産を構築できます。

これらのキャンペーンは、UGCを収集するだけでなく、ユーザーとの一体感を醸成し、ブランドコミュニティを活性化させる絶好の機会です。ユーザーは単なる消費者ではなく、ブランドを共に盛り上げる「参加者」であるという意識を持つようになり、エンゲージメントが深まります。キャンペーンを企画する際は、目的(認知拡大か、販売促進かなど)を明確にし、ターゲットユーザーが参加したくなるような魅力的なテーマとインセンティブを用意することが成功の鍵となります。

UGC活用におすすめのツール5選

UGCマーケティングを本格的に展開する上で、UGCの収集、掲載許諾、管理、分析、活用といった一連のプロセスを手作業で行うのは非効率的です。幸い、これらの業務を効率化し、効果を最大化するための様々な専門ツールが存在します。ここでは、数あるツールの中から代表的で評価の高いものを5つ紹介します。

| ツール名 | 特徴 | 料金体系 | 主な提供元 |

|---|---|---|---|

| Letro | UGCや動画でCVR改善に特化。収集・掲載・効果測定・広告連携まで一気通貫。 | 要問い合わせ | アライドアーキテクツ株式会社 |

| YOTPO | EC特化型。レビュー、ロイヤルティ、SMSマーケティング等を統合したプラットフォーム。 | Freeプランあり、有料プランは要問い合わせ | Yotpo Ltd. |

| UGCクリエイティブ | 広告クリエイティブ制作に特化。公募で質の高い広告用UGCを生成。 | 要問い合わせ | 株式会社ADDIX |

| Socialola | InstagramのUGC活用に特化。Webサイトへの埋め込みが簡単で安価。 | Freeプランあり、月額制($19/月〜) | Socialola |

| EmbedSocial | 各種SNSやGoogleレビューの収集・Webサイト埋め込みウィジェットを提供。 | Freeプランあり、機能別の有料プラン | EmbedSocial |

※料金や機能の詳細は変更される可能性があるため、導入検討の際は各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

①Letro

Letroは、アライドアーキテクツ株式会社が提供する、CVR(コンバージョン率)改善に特化したマーケティングプラットフォームです。UGCや動画コンテンツを活用して、LPやECサイトの成果を最大化することに強みを持っています。

主な特徴:

- 一気通貫の機能: InstagramなどSNSからのUGC収集、投稿者への利用許諾申請、Webサイトへの掲載、効果測定、さらには広告クリエイティブへの連携まで、UGC活用に必要な機能をワンストップで提供します。

- 成果にコミット: 専任のコンサルタントが伴走し、A/Bテストなどを通じてUGCの最適な活用方法を提案。成果が出るまで徹底的にサポートする体制が整っています。

- AIによる効果予測: AIがUGCを解析し、どのUGCがCVR向上に貢献するかを予測する機能も搭載しており、効果的なクリエイティブ選定を支援します。

大手企業での導入実績も豊富で、特にECサイトの売上向上やリード獲得を本気で目指す企業におすすめのツールです。(参照:Letro 公式サイト)

②YOTPO

YOTPOは、イスラエル発のマーケティングプラットフォームで、特にEC領域におけるUGC活用で世界的に高い評価を得ています。Shopifyをはじめとする主要なECプラットフォームとの連携がスムーズなのが大きな特徴です。

主な特徴:

- レビュー収集に強み: 商品購入者に対して、レビュー投稿を促すメールを自動で送信するなど、質の高いレビューを効率的に収集する仕組みが充実しています。

- 統合プラットフォーム: レビューや写真付きUGCの収集・活用機能に加え、ポイントプログラムなどを設計できるロイヤルティ機能、SMSマーケティング機能などを一つのプラットフォームに統合しており、顧客とのエンゲージメントを多角的に深めることができます。

- 豊富な連携先: Shopify, Adobe Commerce (Magento), Salesforce Commerce Cloudなど、多くの外部サービスと連携可能です。

EC事業者で、レビューを軸に顧客との長期的な関係性を築いていきたい場合に最適なツールの一つです。(参照:YOTPO 公式サイト)

③UGCクリエイティブ

UGCクリエイティブは、株式会社ADDIXが提供する、広告クリエイティブの制作に特化したUGC活用サービスです。自社の商品やサービスにマッチした一般ユーザー(生活者)を公募し、広告用のUGCを制作・納品してもらうというユニークなモデルを採用しています。

主な特徴:

- 質の高い広告用UGC: 一般ユーザーに実際に商品を試してもらい、彼らのリアルな視点で写真や動画を制作してもらうため、広告感が薄く、説得力の高いクリエイティブが手に入ります。

- 権利関係のクリア: サービス側でクリエイターとの契約や権利処理をすべて代行してくれるため、企業側は安心して広告に利用できます。

- 薬機法などのチェック: 薬機法や景品表示法など、広告表現に関する専門的なチェック体制も整っており、コンプライアンス面でも安心です。

広告のCTRやCVRが頭打ちになっている、作り込まれた広告クリエイティブからの脱却を図りたい、といった課題を持つ企業に適しています。(参照:UGCクリエイティブ 公式サイト)

④Socialola

Socialolaは、InstagramのUGC活用に特化したツールで、特にWebサイトへの埋め込みを手軽に行いたい場合に便利なサービスです。比較的安価な料金設定で、手軽に始められるのが魅力です。

主な特徴:

- 簡単な埋め込み: 指定したハッシュタグやメンションのついたInstagram投稿を自動で収集し、Webサイト上にギャラリー形式でおしゃれに表示するウィジェットを簡単に作成・設置できます。

- デザインのカスタマイズ: 表示するレイアウトや色、フォントなどを自由にカスタマイズでき、自社サイトのデザインに合わせた表示が可能です。

- 低コスト: 無料プランから始めることができ、有料プランも月額19ドル〜と、他の高機能ツールに比べて非常にリーズナブルです。

まずはスモールスタートでWebサイトにUGCを掲載してみたい、という中小企業や個人事業主の方におすすめのツールです。(参照:Socialola 公式サイト)

⑤EmbedSocial

EmbedSocialは、InstagramやFacebook、TikTok、Googleマップのレビューなど、非常に幅広いソースからUGC(レビューや投稿)を収集し、Webサイトに埋め込むためのウィジェットを提供するツールです。

主な特徴:

- 対応ソースの豊富さ: 主要なSNSはもちろん、GoogleやFacebookのレビュー、さらには自社で収集したレビューなど、様々なプラットフォームのUGCを一元管理し、Webサイトに表示できます。

- 多様なウィジェット: シンプルなレビュー表示から、スタイリッシュな写真ギャラリー、SNSフィードの埋め込みまで、目的に応じて多様なデザインのウィジェットを選択できます。

- レビュー管理機能: 収集したレビューに対して返信したり、ネガティブなレビューを管理したりする機能も備わっており、顧客とのコミュニケーションツールとしても活用できます。

複数のチャネルに点在するUGCやレビューをWebサイトに集約し、ブランドの信頼性を高めたいと考えている企業にとって強力な選択肢となります。(参照:EmbedSocial 公式サイト)

まとめ

本記事では、現代マーケティングの鍵を握る「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」について、その本質から注目される背景、具体的な活用メリット、注意点、そして実践的な活用方法までを網羅的に解説しました。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- UGCとは、一般の消費者によって作られるリアルで信頼性の高いコンテンツであり、SNS投稿やレビュー、ブログ記事などが含まれます。

- UGCが注目される背景には、SNSの普及による情報発信の民主化、広告への不信感、そして検索と共有が購買行動の中心となった消費者の変化があります。

- UGC活用のメリットは、信頼性の向上、購買意欲の促進、コンテンツ制作コストの削減、ユーザーとの接点増加、そして商品開発への貢献と多岐にわたります。

- 活用する際の注意点として、著作権・肖像権の侵害リスク、ネガティブな投稿への誠実な対応、そしてステルスマーケティング規制の遵守が不可欠です。

- UGCを増やすためには、投稿しやすい環境づくり、感動的な体験の提供、インフルエンサーの起用、効果的なキャンペーンの実施が重要です。

- 具体的な活用方法としては、SNSでの紹介、WebサイトやLPへの掲載、広告クリエイティブへの利用、ユーザー参加型キャンペーンなどが挙げられます。

もはやUGCは、単なる「口コミ」という一過性の現象ではありません。それは、企業とユーザーが共創する持続可能な価値であり、ブランドの信頼性を築き、ファンを育て、ビジネスを成長させるための強力なエンジンです。企業からの一方的なメッセージが響きにくくなった今、マーケティングの主役は消費者自身へと移りつつあります。

この変化の波に乗り、UGCを戦略的に自社のマーケティング活動へと組み込んでいくこと。それこそが、これからの時代を勝ち抜く企業に求められる姿勢と言えるでしょう。まずは自社の商品やサービスについて、どのようなUGCが、どこで、どのように語られているのかを観察することから始めてみてはいかがでしょうか。そこには、きっとあなたのビジネスを次なるステージへと導く、貴重なヒントが眠っているはずです。