通勤や通学、休日の外出など、私たちの日常生活に深く根付いている電車やバス、駅といった公共交通機関。そこで目にする広告は「交通広告」と呼ばれ、古くから多くの企業に活用されてきた非常に影響力の高い広告手法です。

近年、インターネット広告が主流となる中で、一時はその存在感が薄れたかのように思われましたが、デジタル技術の進化や消費者の行動変化に伴い、交通広告の価値が再び見直されています。生活動線上で繰り返し接触することで生まれる高い認知度や、公共の場に掲出されることによる信頼性の高さは、他のメディアにはない大きな強みです。

しかし、いざ交通広告を出稿しようと考えても、「どんな種類があるの?」「料金はどれくらいかかる?」「どうやって申し込めばいいの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、交通広告の基本的な知識から、そのメリット・デメリット、種類別の特徴と料金相場、さらには出稿までの具体的な流れや効果を高めるポイント、信頼できる広告代理店の選び方まで、網羅的に解説します。交通広告の活用を検討している企業のマーケティング担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

交通広告とは

交通広告は、私たちの暮らしに最も身近な広告メディアの一つです。まずは、その基本的な定義や特徴、そしてなぜ今、このクラシックな広告手法が再び脚光を浴びているのか、その背景と最新の市場動向について掘り下げていきましょう。

交通広告の基本的な定義と特徴

交通広告とは、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関の車両内や、駅、空港、バス停といった関連施設に掲出される広告の総称です。これは、屋外広告を意味する「OOH(Out of Home)広告」の一種に分類されます。OOH広告は、家庭以外の場所で接触する広告全般を指し、交通広告のほかに、街中の大型ビジョンや看板広告なども含まれます。

交通広告の最大の特徴は、特定のエリアの生活動線上に存在する人々に対して、反復的に情報を届けられる点にあります。例えば、多くの人が毎日同じ路線の電車で通勤・通学します。その際、車内の中吊り広告や窓上広告、駅のポスターなどを毎日無意識のうちに目にすることになります。この反復接触(フリークエンシー)が、広告メッセージの刷り込み効果(ザイオンス効果)を生み、商品やサービスの認知度を自然に高めていくのです。

また、広告が掲出される場所が「公共の空間」であることも重要な特徴です。鉄道会社やバス会社など、社会的な信頼性の高い事業者が運営するスペースに掲出されるため、広告そのものにも信頼性が付与されやすい傾向があります。厳しい掲出基準やデザイン審査をクリアした広告であるという事実が、見る人に安心感を与え、企業やブランドのイメージ向上にも貢献します。

さらに、交通広告はエリアマーケティングに非常に強いメディアです。特定の路線や駅、地域を選択して広告を掲出することで、「丸の内周辺で働くビジネスパーソン」「渋谷に集まる若者」「郊外の住宅地に住むファミリー層」といったように、ターゲット層の属性やライフスタイルに合わせてピンポイントでアプローチできます。

交通広告が再び注目される理由

インターネット広告が全盛の現代において、なぜ交通広告のような伝統的なメディアが再び注目を集めているのでしょうか。その背景には、デジタルとリアルの両面における環境の変化があります。

第一に、デジタル広告市場の飽和と広告疲れが挙げられます。私たちは日々、WebサイトやSNS上で膨大な数の広告に接しており、その多くを無意識に無視する「バナーブラインド」と呼ばれる状態に陥っています。また、アドブロック(広告非表示ツール)の普及や、プライバシー保護の観点からのCookie規制強化など、デジタル広告を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。このような状況下で、広告主は生活者に確実に情報を届けるための新たな、あるいは見直された手法を模索し始めました。

第二に、リアルな空間ならではの「強制視認性」と「信頼性」です。交通広告は、アドブロックで消されることはありません。その空間にいれば、良くも悪くも視界に入ってきます。この「意図せずとも接触してしまう」という特性が、デジタル広告ではリーチしにくい潜在層へのアプローチを可能にします。前述の通り、公共空間という特性がもたらす信頼性の高さも、情報過多でフェイクニュースも多い現代において、消費者の心に響く重要な要素となっています。

第三の理由として、スマートフォンの普及による相乗効果が挙げられます。交通広告は、かつては「見て終わり」の一方通行なメディアでした。しかし、今や誰もがスマートフォンを手にしています。電車内で気になる広告を見つけたら、その場ですぐに検索して詳細を調べたり、SNSで共有したりすることができます。広告にQRコードや検索窓をデザインすることで、オフライン(交通広告)からオンライン(Webサイト・SNS)へとシームレスに誘導する「O2O(Online to Offline)」施策が容易になりました。交通広告で「認知」を獲得し、スマートフォンで「興味・関心」を深め、「購買」へとつなげるという、強力なクロスメディア戦略が実現可能になったのです。

交通広告の市場規模と最新トレンド

交通広告の価値が再評価されていることは、市場規模のデータにも表れています。大手広告代理店の株式会社電通が発表した「2023年 日本の広告費」によると、OOH広告市場全体は回復傾向にあり、中でも交通広告は前年比108.7%と市場の成長を牽引しています。これは、人々の外出機会が回復したことに加え、インバウンド需要の増加も大きく影響していると考えられます。

(参照:株式会社電通「2023年 日本の広告費」)

この市場の成長を支える最新トレンドとして、デジタルサイネージの普及は欠かせません。従来のポスターや看板といった静的な広告(スタティック広告)に加え、駅構内や車両内に設置されたディスプレイで映像や音声を流す「トレインチャンネル」などのデジタル広告が急速に拡大しています。デジタルサイネージは、時間帯によって表示するクリエイティブを切り替えたり、複数の広告をローテーションで放映したりできるため、より柔軟で効果的な広告展開が可能です。

また、テクノロジーを活用した新しい試みも進んでいます。例えば、広告の前に設置したカメラやセンサーで通行人の属性(性別、年代など)を分析し、その人に合った広告を表示するインタラクティブなサイネージや、スマートフォンの位置情報データを活用して、「広告に接触した可能性のある人が、その後どれくらい店舗を訪れたか」といった効果を推定する計測手法も開発されつつあります。

さらに、SNSとの連携を前提としたクリエイティブも増えています。単に情報を提供するだけでなく、広告そのものが写真映えするようなデザインにしたり、ハッシュタグをつけてSNSへの投稿を促したりすることで、広告がオンライン上で拡散され、さらなる認知拡大を狙う戦略が一般化しています。このように、交通広告は伝統的なメディアでありながら、常に時代の変化やテクノロジーの進化を取り入れ、新しい価値を生み出し続けているのです。

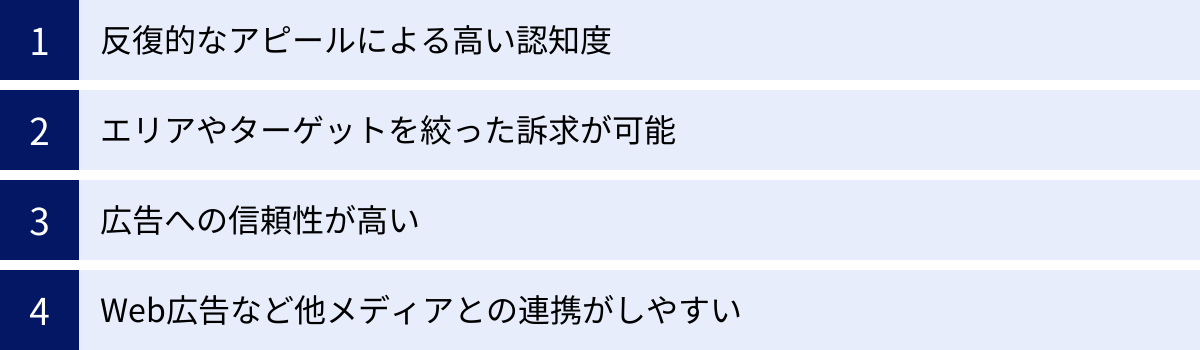

交通広告を出す4つのメリット

交通広告が多くの企業に選ばれるのには、明確な理由があります。ここでは、交通広告を出稿することで得られる4つの主要なメリットについて、具体的なメカニズムとともに詳しく解説します。

① 反復的なアピールによる高い認知度

交通広告の最大の強みは、日常生活のルーティンの中で、ターゲットに繰り返し接触できる点にあります。心理学には「ザイオンス効果(単純接触効果)」という法則があります。これは、特定の対象に繰り返し接することで、その対象に対する好感度や親近感が高まっていくというものです。

例えば、あるビジネスパーソンが毎日同じ路線の電車で通勤しているとします。彼は乗車中、毎日同じドア横のポスターを目にします。最初のうちは特に意識していなくても、毎日見続けるうちに、その広告に描かれている商品名や企業ロゴ、キャッチコピーが自然と頭の中に刷り込まれていきます。これは広告を「見よう」と意識しているわけではない「非意図的接触」ですが、この積み重ねが非常に強力な認知形成につながるのです。

テレビCMやWeb広告は、チャンネルを変えられたり、スキップされたりする可能性があります。しかし、交通広告は物理的にその場に存在し続けるため、乗客はその空間にいる限り広告から逃れることはできません。この「強制視認性」と「反復訴求力」の組み合わせが、新商品や新サービスのローンチ時における認知度向上や、企業のブランディングにおいて絶大な効果を発揮します。

特に、まだ世に知られていない新しいブランドや、消費者に覚えてほしい特定のメッセージがある場合、交通広告による反復的なアピールは、潜在顧客の記憶に深く刻み込むための非常に有効な手段と言えるでしょう。

② エリアやターゲットを絞った訴求が可能

一見、不特定多数に向けたマス広告のように思える交通広告ですが、実際には非常に精度の高いターゲティングが可能なメディアです。その理由は、交通機関の路線や駅、時間帯によって、利用者の属性が大きく異なるためです。

例えば、以下のようなターゲティング戦略が考えられます。

- ビジネスパーソン向け: 東京の丸の内や大手町、大阪の梅田や淀屋橋といったオフィス街の駅や路線に広告を掲出すれば、BtoB商材やビジネススキル関連サービス、スーツ、栄養ドリンクなどの広告が効果的です。

- 若者・学生向け: 渋谷や原宿、あるいは大学のキャンパス最寄り駅に広告を出せば、ファッション、コスメ、エンタメ、アルバイト情報などがターゲットに響きやすくなります。

- ファミリー層・富裕層向け: 郊外の高級住宅街を結ぶ路線や駅を選べば、不動産、高級車、学習塾、資産運用サービスなどの広告が適しています。

- インバウンド観光客向け: 成田空港や関西国際空港、またそれらの空港と都心を結ぶ路線の駅に広告を掲出すれば、免税店、お土産、観光体験などの情報を効果的に届けられます。

このように、「どこに」「誰がいるか」を分析し、広告を掲出する場所を戦略的に選ぶことで、無駄な広告費を抑え、広告効果を最大化できます。 これは、店舗を持つビジネスにとっては特に重要です。店舗の最寄り駅やその沿線に広告を出すことで、直接的な来店促進につなげることができます。「この駅で降りたら、あのお店に行ってみよう」という行動を喚起する上で、交通広告は非常に強力なツールとなります。

③ 広告への信頼性が高い

情報が溢れかえる現代において、消費者は広告に対しても非常に敏感です。特にWeb広告では、誇大な表現や信憑性の低い情報、詐欺的な広告も少なくありません。そのため、多くの人がデジタル広告に対して一定の警戒心を持っています。

一方で、交通広告は公共性の高い空間に掲出されるという特性から、広告内容に対する信頼性が非常に高いというメリットがあります。電車やバスは、人々の生活を支える重要な社会インフラです。その運営主体である鉄道会社やバス会社は、自社のイメージを損なわないよう、広告の掲出にあたって厳格な審査基準を設けています。

具体的には、以下のような観点で審査が行われます。

- 法令遵守: 景品表示法や薬機法など、関連する法律を遵守しているか。

- 公序良俗: 公の秩序や善良な風俗に反する内容ではないか。

- 人権尊重: 差別的な表現や名誉毀損にあたる内容を含んでいないか。

- 安全性: 危険な行為を助長したり、青少年の健全な育成を阻害したりする内容ではないか。

- 業種・業態: 企業の信頼性や事業内容に問題がないか。

この厳しい審査をクリアした広告であるという事実が、広告主である企業の社会的な信頼性をも高めることにつながります。消費者も無意識のうちに「公共の場に出ている広告だから、きっと信頼できる会社だろう」という印象を抱きやすくなります。この信頼性の高さは、特に金融、不動産、医療、教育といった、顧客との信頼関係が不可欠な業種にとって、非常に大きなアドバンテージとなるでしょう。

④ Web広告など他メディアとの連携がしやすい

交通広告は、単体で完結するメディアではなく、他の広告メディア、特にWeb広告やSNSと連携させることで、その効果を飛躍的に高めることができます。 このような複数のメディアを組み合わせる戦略を「クロスメディア戦略」と呼びます。

最も代表的な連携手法は、広告デザインにQRコードや検索キーワード(検索窓)を盛り込むことです。電車内で広告を見て興味を持ったユーザーが、その場でスマートフォンを取り出し、QRコードを読み取ったり、キーワードで検索したりすることで、より詳細な情報が掲載されたWebサイトやランディングページに直接アクセスできます。

- 認知(交通広告)→ 興味・関心(Webサイト)→ 比較・検討(製品ページ)→ 購買(ECサイト)

このようなスムーズな顧客導線を設計することで、交通広告をきっかけとしたコンバージョン(成約)の獲得が期待できます。QRコードの読み取り数や、特定のキーワードでの指名検索数の増減を計測することで、交通広告の貢献度をある程度可視化することも可能です。

また、SNSとの連携も非常に強力です。例えば、以下のような施策が考えられます。

- ハッシュタグキャンペーン: 広告に特定のハッシュタグ(例:「#〇〇駅の広告見た」)を記載し、そのハッシュタグをつけてSNSに投稿してくれた人の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施する。これにより、ユーザーを巻き込んだ形での情報拡散(UGC:User Generated Content)が期待できます。

- フォトジェニックな広告: 思わず写真を撮ってSNSでシェアしたくなるような、インパクトのあるデザインや面白い仕掛けのある広告を展開する。駅の巨大ポスターや車両のラッピング広告などは、SNS上で「バズる」きっかけになることも少なくありません。

このように、交通広告を「情報の入り口」として位置づけ、デジタルメディアと連携させることで、オフラインでの認知拡大とオンラインでのエンゲージメント向上を同時に実現することが、現代における交通広告の最も効果的な活用法の一つと言えるでしょう。

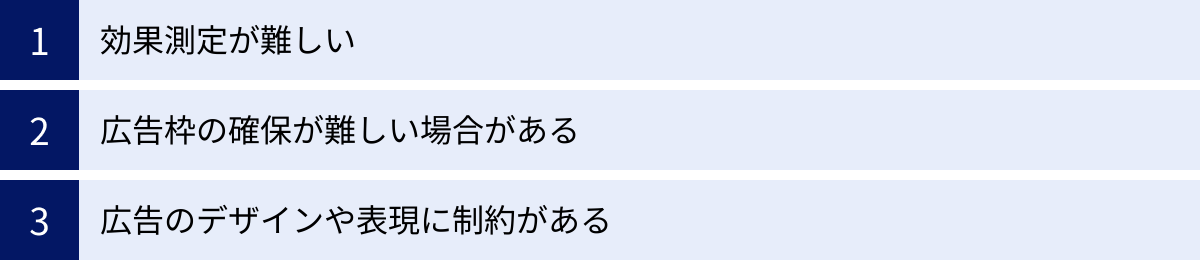

交通広告を出す際のデメリット・注意点

交通広告は多くのメリットを持つ一方で、出稿を検討する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、広告投資を成功させるための鍵となります。

効果測定が難しい

交通広告の最大の課題の一つが、広告効果を正確に測定することの難しさです。Web広告であれば、クリック数、インプレッション数、コンバージョン率といった指標がリアルタイムで詳細に把握できます。しかし、交通広告は物理的なメディアであるため、「何人が広告を見て、その結果どう行動したか」を直接的に計測することは困難です。

広告の掲出期間中に売上が伸びたり、Webサイトへのアクセスが増えたりした場合でも、それが本当に交通広告だけの効果なのか、あるいは他のマーケティング施策や季節的な要因、市場のトレンドなどと複合した結果なのかを切り分けるのは容易ではありません。この効果の不透明さが、投資対効果(ROI)を重視する企業にとって、出稿のハードルとなる場合があります。

ただし、この課題を克服するための試みも進んでいます。以下のような間接的な方法で効果を測ることが一般的です。

- Webサイトへのアクセス解析: 広告掲出期間中の、特定の地域からのアクセス数や、広告に記載したキーワードでの指名検索数の変動を分析する。

- QRコードの利用: 広告ごとにユニークなQRコードを発行し、その読み取り数を計測する。これにより、どの広告媒体からどれくらいのアクセスがあったかを把握できます。

- クーポンやキャンペーンコードの発行: 広告媒体ごとに異なるクーポンコードを記載し、その利用率を見ることで、媒体ごとの効果を比較する。

- アンケート調査: 広告掲出エリアの消費者に対して、「この広告を見たことがありますか?」といった認知度調査や、ブランドイメージの変化に関する調査を実施する。

- 最新テクノロジーの活用: スマートフォンの位置情報データを利用し、広告掲出エリアを通過したユーザーが、その後店舗を訪れたり、ECサイトにアクセスしたりした割合(リフト率)を分析するサービスも登場しています。

これらの方法を組み合わせることで、直接的ではないにせよ、交通広告の効果をある程度可視化することは可能です。しかし、Web広告のような精密な効果測定は難しいという点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

広告枠の確保が難しい場合がある

交通広告は、掲出できるスペース(広告枠)が物理的に限られています。特に、山手線のような利用者の多い主要路線や、新宿駅、渋谷駅といったターミナル駅の目立つ場所にある広告枠は非常に人気が高く、常に多くの企業が出稿を希望しています。

そのため、希望する時期や場所に広告を出そうとしても、すでに数ヶ月先まで予約で埋まっているケースが少なくありません。特に、新生活が始まる春、ボーナスシーズンの夏・冬、クリスマスや年末年始といった特定のシーズンは競争が激化します。

この問題に対処するためには、広告出稿の計画をできるだけ早期に立て、数ヶ月から半年前には広告代理店に相談し、広告枠を確保(仮押さえ)しておくことが重要です。突発的なキャンペーンや急な告知には向かない場合があるため、交通広告は中長期的なマーケティング戦略の中に組み込んでおく必要があります。

また、予算やタイミングによっては、第一希望の広告枠が取れない可能性も十分に考えられます。その際に、代替案としてどのような媒体やエリアが考えられるか、柔軟にプランを再検討できる準備をしておくことも大切です。経験豊富な広告代理店であれば、空き状況を踏まえつつ、目的に合った最適な代替プランを提案してくれるでしょう。

広告のデザインや表現に制約がある

メリットの項で「信頼性が高い」理由として挙げた厳格な審査は、裏を返せば広告のデザインや表現に制約があるというデメリットにもなります。交通広告は公共の場に掲出されるため、その内容には高い倫理観と社会性が求められます。

各鉄道会社やバス会社は、独自の「広告掲載基準」や「デザインガイドライン」を定めており、広告主はこれを遵守しなければなりません。主な制約としては、以下のようなものが挙げられます。

- 表現に関する規制:

- 公序良俗に反する表現(過度な性的表現、暴力的な表現など)

- 差別的、誹謗中傷的な表現

- 射幸心を過度にあおる表現

- 非科学的、迷信に類するもので、ユーザーを惑わせる可能性がある表現

- 政治的、宗教的な主張が強いもの

- 業種に関する規制:

- 風俗営業、ギャンブル関連(公営競技は除く場合がある)

- 消費者金融(規制が厳しい場合がある)

- 探偵業、一部の美容医療など

- デザインに関する規制:

- 使用できる色(特に赤や黄色など、安全運行に関わる信号機の色と混同される可能性があるもの)

- 文字のサイズや可読性

- 景観を損なうと判断されるデザイン

これらの審査は非常に厳格で、提出したデザイン案が審査に通らず、何度も修正を求められることも珍しくありません。これにより、制作スケジュールに遅れが生じる可能性もあります。

この問題を避けるためには、企画・デザインの初期段階から、これらの制約を熟知している交通広告専門の広告代理店と連携することが不可欠です。代理店は、各媒体社のレギュレーションを把握しているため、審査に通りやすく、かつ効果的なクリエイティブを制作するためのノウハウを持っています。デザインの自由度がWeb広告などに比べて低いという点は、クリエイティブで差別化を図りたい企業にとっては、あらかじめ考慮しておくべき重要な注意点です。

【種類別】交通広告の一覧と料金相場

交通広告には非常に多くの種類があり、それぞれに特徴やターゲット、料金が異なります。ここでは代表的な交通広告を「電車広告」「駅広告」「バス広告」「タクシー広告」などに分類し、その特徴と料金の目安を一覧でご紹介します。

※料金はあくまで一般的な相場であり、路線、エリア、期間、掲出枚数、広告代理店などによって大きく変動します。正確な料金は、都度広告代理店に見積もりを依頼してください。

電車広告(車両メディア)

電車広告は、通勤・通学などで電車を利用する乗客に直接アプローチできるメディアです。車内という閉鎖された空間で、一定時間接触させられるのが強みです。

| 広告の種類 | 特徴 | 主なターゲット | 料金相場の目安(首都圏) |

|---|---|---|---|

| 中吊り広告 | 車内で最も視認性が高い代表的な広告。短期的なキャンペーンやイベント告知に強い。 | 全乗客 | 7日間:約100万円~500万円 |

| 窓上広告 | 座席の上のスペース。比較的長時間、乗客の視界に入る。反復訴求によるブランディング向け。 | 着席・立っている乗客 | 1ヶ月:約200万円~600万円 |

| ドア横ポスター | 乗降時に必ず目に入る位置。QRコードなどでWebサイトへの誘導がしやすい。 | 全乗客 | 1ヶ月:約50万円~200万円 |

| トレインチャンネル | ドア上の液晶画面で動画を放映。音声はないが、動きで注意を引く。情報量が多い商材向け。 | 全乗客 | 7日間:約100万円~400万円 |

| 車体広告 | 車両全体をラッピング。街中でも目立ち、インパクト絶大。企業のブランディングに最適。 | 乗客、沿線住民、歩行者 | 1ヶ月:約300万円~ |

中吊り広告

車内の中心に位置し、乗客の視線を集めやすい「電車広告の王様」ともいえる媒体です。週単位で掲出されることが多く、新商品やセール、イベントといった短期的な告知との相性が抜群です。話題性のあるクリエイティブはSNSで拡散されることもあります。

窓上広告

座席に座っている人や、立っている人の目線の高さにあり、比較的長い時間見てもらえるのが特徴です。乗車時間が長い路線で特に効果を発揮します。反復して見られることが多いため、企業名やブランドロゴを覚えてもらうブランディング広告に向いています。

ドア横ポスター

乗客が乗り降りする際に必ず目にするスペースです。立ち止まる時間も長いため、比較的細かい情報まで読んでもらいやすいのがメリット。スマートフォンを操作しているユーザーも多いため、QRコードを掲載してWebサイトへ誘導する施策と非常に相性が良いです。

トレインチャンネル(車内ビジョン)

ドアの上部に設置された液晶モニターで放映される動画広告です。音声はありませんが、映像とテロップで情報を伝えられます。動きがあるため乗客の注意を引きやすく、複雑なサービス内容も分かりやすく説明できるのが強みです。

車体広告(ラッピング広告)

電車1編成の車体側面を丸ごと広告で覆う、非常にインパクトの大きい広告です。電車内だけでなく、駅のホームや沿線の街中を走る姿が多くの人の目に触れるため、広告の接触人数は計り知れません。「〇〇線が特別仕様になっている」といった話題性も高く、企業のブランディングや大型キャンペーンに用いられます。費用は高額ですが、その分絶大な宣伝効果が期待できます。

駅広告(駅メディア)

駅広告は、電車の乗降客だけでなく、駅を通過する人や駅で待ち合わせをする人など、多様なターゲットにアプローチできるメディアです。

| 広告の種類 | 特徴 | 主なターゲット | 料金相場の目安(首都圏) |

|---|---|---|---|

| 駅ポスター広告 | 駅構内の壁面に掲出。1枚から大量集中貼りまで多様な展開が可能。短期キャンペーン向け。 | 駅利用者 | B0サイズ1枚・7日間:約5万円~30万円 |

| 駅看板広告(サインボード) | 駅のホームやコンコースに長期間設置。企業の顔として、地域のランドマーク的存在になることも。 | 駅利用者 | 1年間:約50万円~数百万円 |

| デジタルサイネージ | 柱や壁面に設置された大型ビジョン。動画や複数の静止画を放映でき、表現力が豊か。 | 駅利用者 | 7日間:約50万円~数千万円 |

| フロア広告 | 床面にシートを貼り付ける広告。視覚的なインパクトがあり、店舗への誘導などに効果的。 | 駅利用者 | 1ヶ月:約30万円~ |

| 柱巻き広告 | 駅構内の柱を広告でラッピング。立体的で視認性が高く、インパクトのある空間演出が可能。 | 駅利用者 | 7日間:約100万円~ |

駅ポスター広告

駅の壁面に掲出されるポスター広告で、サイズや掲出枚数を柔軟に選べるのが特徴です。B0やB1サイズが一般的で、1枚から掲出できる手軽なプランもあれば、複数のポスターを連続して貼り、駅のコンコースをジャックする「集中貼り」といったダイナミックな展開も可能です。

駅看板広告(サインボード)

駅のホームや改札内外の壁面などに長期間(半年~1年以上)設置される看板広告です。毎日その駅を利用する人々に繰り返し見られるため、企業や店舗の認知度・信頼性を高める効果があります。 駅の案内図に広告主名が記載されることもあり、道案内の目印(ランドマーク)としての役割も果たします。

デジタルサイネージ

近年、主要駅で急速に普及している動画広告メディアです。鮮やかな映像で通行人の注目を集め、時間帯によってコンテンツを切り替えるなど、柔軟な運用が可能です。複数の広告主のクリエイティブが順番に表示される「ロール放映」が一般的で、放映回数や時間帯によって料金が設定されています。

フロア広告

駅の床に特殊なシートを貼って広告を展開する手法です。普段広告がない場所に突然現れるため、非常に目立ちます。 矢印などをデザインに組み込むことで、近くの店舗やイベント会場への動線を示す誘導広告として高い効果を発揮します。

柱巻き広告

太い柱を広告媒体として活用する手法です。360度どこからでも見ることができ、立体的な訴求が可能です。複数の柱を同時にジャックすることで、駅の空間全体をブランドの世界観で染め上げるような演出もできます。

バス広告

バス広告は、電車広告以上に地域に密着したアプローチが可能なメディアです。特定の地域住民や、バスを利用する高齢者、主婦層などに効果的です。

| 広告の種類 | 特徴 | 主なターゲット | 料金相場の目安 |

|---|---|---|---|

| 車内ポスター・ステッカー | 窓上や運転席後部などに掲出。安価で始めやすく、地域密着型の店舗やサービスに最適。 | バス利用者 | 1ヶ月・1台:数千円~ |

| 車内放送広告 | バス停に到着する前に、施設名などをアナウンス。「〇〇前」といった停留所名になることも。 | バス利用者 | 1ヶ月:数万円~ |

| バスラッピング広告 | バス車体を丸ごとラッピング。「動く広告塔」として、広いエリアの住民やドライバーに訴求。 | バス利用者、地域住民、ドライバー | 1年間:約30万円~100万円 |

車内ポスター・ステッカー

電車の窓上広告と同様に、バス車内の様々なスペースにポスターやステッカーを掲出します。1台あたり月々数千円からと非常に安価なため、地域のクリニック、学習塾、飲食店などが長期間にわたって掲出するケースが多く見られます。

車内放送広告

停留所に到着する直前に、「次は〇〇、△△クリニック前です」のように、広告主の名称を含んだアナウンスを流します。乗客の耳に直接届くため、刷り込み効果が非常に高いのが特徴です。最寄りバス停を持つ店舗や施設にとって、これ以上ないほど直接的な広告手法と言えます。

バスラッピング広告

バスの車体全体を使って広告を展開します。路線バスはその地域をくまなく走行するため、「動く巨大看板」として、バス利用者だけでなく、地域の歩行者やドライバーなど、非常に多くの人々にリーチできます。サービスエリアが広い企業のブランディングや、地域全体のイベント告知などに活用されます。

タクシー広告

タクシーは、ビジネス層や富裕層、観光客などの利用が多い交通手段です。ターゲットを絞った質の高いアプローチが可能です。

| 広告の種類 | 特徴 | 主なターゲット | 料金相場の目安 |

|---|---|---|---|

| タクシーサイネージ | 後部座席に設置されたタブレットで動画広告を配信。乗客に集中して視聴されやすい。 | タクシー利用者(ビジネス層、富裕層) | 1週間:約50万円~ |

| 車窓サイネージ | タクシーの後部座席の窓ガラスに映像を投影。夜間の街中で注目を集める新しい広告。 | 街中の歩行者、ドライバー | 要問い合わせ |

| ステッカー広告 | ドアや後部窓ガラスにステッカーを掲出。比較的安価で、乗客や後続車にアピール。 | タクシー利用者、ドライバー | 1ヶ月・1台:数千円~ |

タクシーサイネージ(後部座席タブレット)

近年急速に普及したメディアで、後部座席のヘッドレスト部分に設置されたタブレット端末で動画広告を配信します。プライベートな空間で、平均乗車時間(約15~20分)にわたって乗客の目の前で広告が流れるため、視聴完了率が非常に高いのが特徴です。BtoBサービスや高価格帯の商材、決裁権を持つビジネスパーソン向けの広告と特に相性が良いです。

車窓サイネージ

「ウィンドウサイネージ」とも呼ばれ、タクシーの後部座席の窓ガラスをスクリーン代わりにして、車内から映像を投影する新しいタイプの広告です。特に夜間の繁華街で非常に目立ち、周囲の歩行者やドライバーの視線を釘付けにします。

ステッカー広告

後部ドアやリアウィンドウにステッカーを貼る、最も手軽なタクシー広告です。乗客だけでなく、信号待ちで後ろについた車のドライバーにも見られる機会があります。

空港広告

空港は、国内外の旅行者やビジネスで飛行機を利用する人々が集まる特殊な空間です。可処分所得の高い層や、旅行・出張という非日常的なシーンにいる人々にアプローチできるのが大きな特徴です。デジタルサイネージ、大型看板、手荷物カート、搭乗待合室のポスターなど、多様な媒体が存在します。富裕層向けのブランド広告や、インバウンド観光客向けのサービス、Wi-Fiレンタル、海外旅行保険などの広告が多く見られます。料金は全般的に高額な傾向にあります。

屋外広告(OOH)

交通広告としばしば関連付けて語られるのが、渋谷のスクランブル交差点にあるような大型ビジョンや、繁華街のビル壁面の巨大看板などの屋外広告です。これらは厳密には交通広告とは区別されますが、街のランドマークとして多くの人々の往来の中で接触するという点では共通しています。特に、アドトラック(広告を掲載したトラックが街中を走行する)などは、「動く広告」として交通広告の一種と見なされることもあります。これらのOOHメディアと交通広告を組み合わせることで、街全体をメディアジャックするような大規模なキャンペーン展開も可能です。

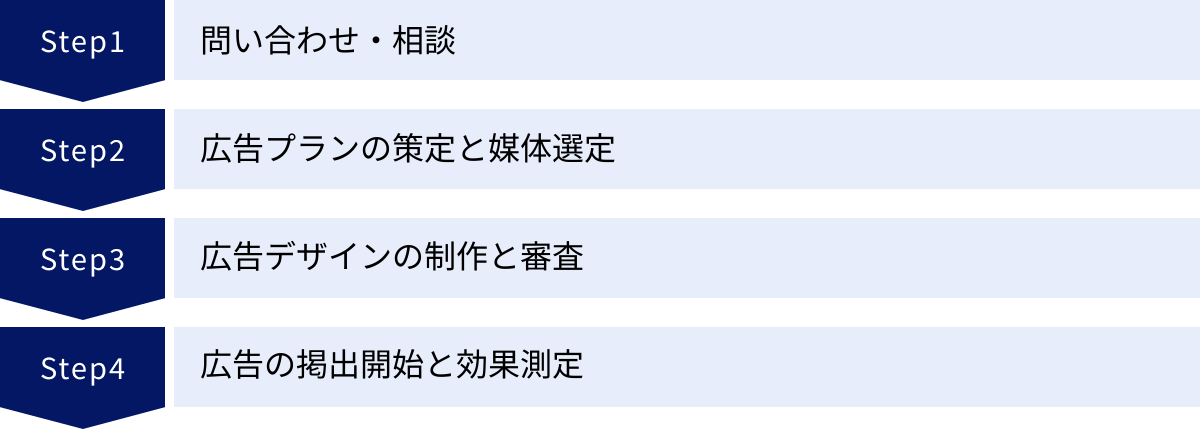

交通広告を出稿するまでの流れ【4ステップ】

交通広告を出稿したいと思っても、何から始めればよいか分からない方も多いでしょう。ここでは、広告代理店に相談してから実際に広告が掲出されるまでの一般的な流れを、4つのステップに分けて解説します。

① 問い合わせ・相談

最初のステップは、交通広告を取り扱っている広告代理店に問い合わせることです。一部の鉄道会社では直接広告枠を販売している場合もありますが、多種多様な媒体から最適なものを選ぶためには、幅広い知識とネットワークを持つ広告代理店に相談するのが一般的です。

問い合わせをする前に、以下の情報を整理しておくと、その後の相談がスムーズに進みます。

- 広告の目的: 何のために広告を出すのか(例:新商品の認知度向上、店舗への集客、企業のブランディング、イベントの告知など)。

- ターゲット層: 誰に広告を届けたいのか(例:20代女性、都心で働くビジネスパーソン、ファミリー層など)。

- 希望エリア・路線: どの地域、どの沿線で広告を出したいか。

- 希望期間: いつからいつまで広告を掲出したいか。

- 予算: 広告にかけられる費用の概算。

これらの情報を基に、広告代理店の担当者がヒアリングを行います。この段階では、まだ具体的なプランが決まっていなくても問題ありません。「こんな目的で広告を出したいのだけど、どんな方法があるか」といった漠然とした相談からでも、プロの視点でアドバイスをもらえます。

② 広告プランの策定と媒体選定

ヒアリングした内容に基づき、広告代理店が具体的な広告プランを作成し、提案してくれます。このプランには、以下のような内容が含まれます。

- 最適な広告媒体の提案: 中吊り広告、駅ポスター、デジタルサイネージなど、目的に合った媒体の組み合わせ。

- 掲出場所・路線の選定: ターゲット層が多く利用する駅や路線の具体的な提案。

- 掲出期間・スケジュール: 広告の掲出開始日と終了日、それに伴う制作スケジュール。

- 詳細な見積もり: 媒体費、制作費、作業費などを含んだ総費用の概算。

広告主は、この提案内容を検討し、代理店の担当者とディスカッションを重ねてプランを固めていきます。この過程で重要なのが、広告枠の空き状況の確認です。人気の媒体は数ヶ月先まで埋まっていることもあるため、代理店は鉄道会社などに空き状況を確認し、予約(仮押さえ)を進めます。

複数のプランを比較検討し、予算や目的に最も合致するプランが決まったら、正式に契約を結び、広告枠を確定させます。

③ 広告デザインの制作と審査

広告プランが確定したら、次はクリエイティブ(広告デザイン)の制作に取り掛かります。制作は、自社のデザイン部門や提携しているデザイン会社で行う場合と、広告代理店に一括で依頼する場合があります。交通広告の知見が豊富な代理店に依頼すれば、媒体の特性や規制を踏まえた効果的なデザインを期待できます。

デザイン制作と並行して、あるいは制作後に、最も重要なプロセスである「広告審査」が行われます。制作されたデザイン案を、広告を掲出する鉄道会社やバス会社、自治体などに提出し、その内容が各社の定める「広告掲載基準」や景観条例などに適合しているかどうかの審査を受けます。

前述の通り、この審査は非常に厳格です。表現内容、色使い、文言の正確性など、細部にわたってチェックされます。審査の結果、「修正依頼」が出ることも少なくありません。例えば、「この表現は誤解を招く可能性があるため変更してください」「この色は使用できません」といった指摘が入ります。その場合は、指摘内容に沿ってデザインを修正し、再審査を受ける必要があります。

審査には通常1~2週間程度の時間がかかるため、この期間を見越したスケジュール管理が不可欠です。無事に審査を通過(承認)したら、指定された仕様(データ形式、サイズなど)で広告データを入稿します。

④ 広告の掲出開始と効果測定

入稿されたデータは、印刷会社でポスターなどに出力され、指定された日時に、専門の作業員によって現地の広告枠に設置されます。デジタルサイネージの場合は、データがサーバーに登録され、指定された日時から放映が開始されます。

広告代理店は通常、掲出が正しく行われたことを確認するために、現地の写真を撮影し、「掲出報告書」として広告主に提出します。 これで、ようやく広告キャンペーンがスタートします。

しかし、広告は出して終わりではありません。次の施策につなげるためにも、効果測定を行うことが重要です。掲出期間中や掲出後に、以下のような指標をモニタリングします。

- Webサイトのアクセス数、指名検索数の推移

- QRコード経由のアクセス数

- SNSでの言及数(エゴサーチ)やハッシュタグの投稿数

- 店舗への来店客数や売上の変化

- キャンペーンコードやクーポンの利用状況

これらのデータを分析し、今回の広告出稿がどれくらいの効果をもたらしたのかを評価します。その結果は、次回の広告プランニングにおける貴重なインプットとなります。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回していくことが、交通広告の効果を最大化する鍵です。

交通広告の効果を高めるためのポイント

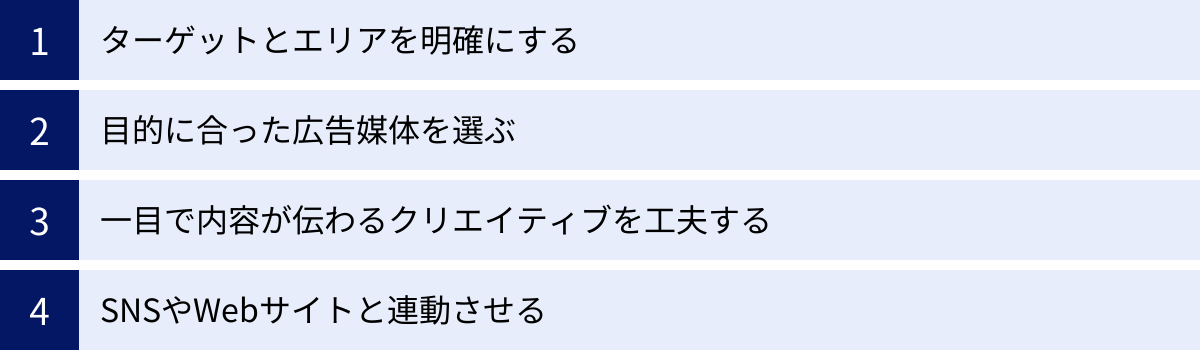

せっかく費用をかけて交通広告を出すのであれば、その効果を最大限に引き出したいものです。ここでは、交通広告の成功確率を高めるための4つの重要なポイントを解説します。

ターゲットとエリアを明確にする

交通広告の成功は、「誰に、どこで、何を伝えるか」という戦略の精度にかかっています。まずは、広告を届けたいターゲット顧客のペルソナ(具体的な人物像)をできる限り詳細に設定しましょう。

- 年齢、性別、職業、年収

- 居住地、勤務地

- 趣味、ライフスタイル、価値観

- 抱えている悩みや課題

ペルソナが明確になれば、その人が日常的にどのような交通機関を利用しているかが見えてきます。例えば、「都心の大手企業に勤める30代男性、年収800万円」というペルソナであれば、彼が住んでいそうな郊外の住宅地と都心を結ぶ主要路線や、オフィス最寄りのターミナル駅が広告掲出の有力候補地となります。

自社の顧客データや市場調査データを活用し、ターゲット層が多く居住・勤務・来訪するエリアを特定することが重要です。その上で、そのエリアをカバーする路線や駅の中から、最も効果的な広告媒体を選びます。このターゲットとエリアの絞り込みが曖昧なままでは、広告費の無駄撃ちになりかねません。

目的に合った広告媒体を選ぶ

交通広告には多種多様な媒体があり、それぞれ特性が異なります。広告を出す「目的」を明確にし、その目的に最も合った媒体を選ぶことが不可欠です。

- 認知度向上・ブランディングが目的の場合:

- 中吊り広告、窓上広告、トレインチャンネル: 車内で反復的に接触させることで、商品名や企業名を広く浸透させます。

- 車体広告(ラッピング)、駅の大型看板: インパクトと話題性で、ブランドイメージを強く印象付けます。

- 新商品・イベントの告知(短期的な話題喚起)が目的の場合:

- 中吊り広告、駅ポスター(集中貼り): 短期間で多くの人の目に触れさせ、キャンペーンの盛り上がりを演出します。

- デジタルサイネージ: 動きのある映像で注目を集め、瞬発力のある情報を届けます。

- 店舗への誘導が目的の場合:

- 駅ポスター、フロア広告: 店舗の最寄り駅に掲出し、「この先すぐ!」といった直接的なメッセージで来店を促します。

- バスの車内放送広告: 「〇〇前」というアナウンスで、店舗の存在を強力に刷り込みます。

- 特定のターゲット層への深いアプローチが目的の場合:

- タクシーサイネージ: ビジネス層や富裕層に、クローズドな空間でじっくりと情報を伝えます。

目的と媒体の特性がミスマッチだと、期待した効果は得られません。 例えば、ブランディング目的で小さなステッカー広告を出しても効果は限定的ですし、店舗誘導目的で無関係な路線のラッピング広告を出しても集客にはつながりにくいでしょう。

一目で内容が伝わるクリエイティブを工夫する

交通広告は、移動中の限られた時間、多くの場合は一瞬で内容を理解してもらわなければなりません。 複雑で情報量の多いデザインは、読まれる前に通り過ぎられてしまいます。

クリエイティブを制作する際は、以下の「3秒ルール」を意識しましょう。

- One Message, One Visual: 伝えたいメッセージと、それを象徴するビジュアルは、それぞれ一つに絞り込む。欲張って多くの情報を詰め込むと、何も伝わらなくなります。

- 大きな文字とシンプルな言葉: キャッチコピーは、遠くからでも読めるように大きく、誰にでも分かりやすい平易な言葉を選びましょう。専門用語や難しい言い回しは避けるべきです。

- 記憶に残るビジュアル: 人々の視線を止め、記憶に残るような、インパクトのある写真やイラストを使用します。美しい、面白い、意外性があるなど、感情に訴えかけるビジュアルが効果的です。

- 企業ロゴの明確な配置: 誰の広告なのかが一目で分かるように、企業名や商品ロゴは分かりやすい位置に、適切なサイズで配置します。

デザインの美しさだけでなく、「視認性」と「可読性」を最優先に考えることが、効果的な交通広告クリエイティブの鉄則です。

SNSやWebサイトと連動させる

現代の交通広告戦略において、オフライン(交通広告)とオンライン(Web/SNS)の連携は必須と言えます。交通広告を単なる「見せる広告」で終わらせず、「行動を促す広告」へと進化させましょう。

- 明確なコール・トゥ・アクション(CTA): 広告を見た人に何をしてほしいのかを明確に示します。「詳しくはWebで検索」「続きはYouTubeで」「QRコードから応募」など、次のアクションを具体的に指示します。

- 検索しやすいキーワード: 広告に「検索窓」のデザインを入れ、「〇〇で検索」と記載します。このキーワードは、ユニークで覚えやすく、入力しやすいものにしましょう。

- SNSでの拡散を仕掛ける:

- 参加型キャンペーン: 「#〇〇駅の広告」といったハッシュタグを用意し、広告の写真を撮って投稿してくれた人へのインセンティブ(プレゼントなど)を用意する。

- 共感を呼ぶコピー: 思わず誰かに教えたくなるような、心に響くメッセージや面白いキャッチコピーを考える。

- フォトスポット化: 広告自体が写真撮影の背景として魅力的になるような、クリエイティブなデザインを工夫する。駅の巨大ポスターやラッピング車両は、その格好の舞台となります。

交通広告で広く認知を獲得し、興味を持った人をWebサイトやSNSに誘導してエンゲージメントを深め、最終的に購買やファン化につなげる。この一連の顧客体験を設計することが、交通広告の投資対効果を最大化する上で最も重要なポイントです。

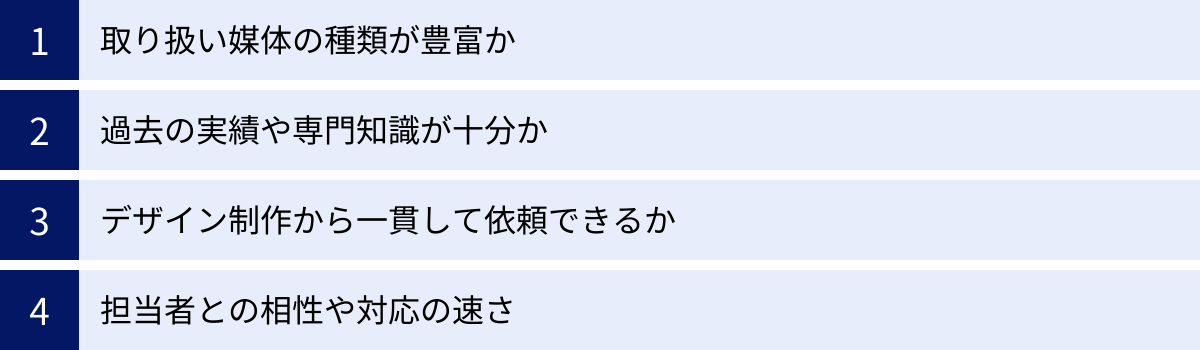

交通広告に強い広告代理店の選び方

交通広告の出稿を成功させるためには、信頼できるパートナー、すなわち専門知識と実績が豊富な広告代理店を選ぶことが極めて重要です。数ある代理店の中から、自社に最適な一社を見つけるための4つの選定ポイントをご紹介します。

取り扱い媒体の種類が豊富か

一口に交通広告と言っても、その種類は電車、バス、駅、タクシーと多岐にわたり、さらにその中でも中吊り、サイネージ、ラッピングなど無数の選択肢があります。

優れた広告代理店は、特定の鉄道会社や媒体に偏ることなく、全国のさまざまな交通広告を幅広く取り扱っています。 取り扱い媒体が豊富であればあるほど、企業の目的や予算、ターゲットに応じて、中立的な立場から最適なメディアミックスを提案してもらえます。

例えば、「首都圏の主要路線だけでなく、地方都市のバス広告も組み合わせたい」「電車広告とタクシー広告を連動させたい」といった複雑な要望にも、ワンストップで応えてくれるでしょう。企業のWebサイトなどで、どのような媒体を取り扱っているか、対応エリアはどこまでかを確認することが最初のステップです。

過去の実績や専門知識が十分か

交通広告は、媒体ごとの特性、エリアごとの利用者データ、そして何より各鉄道会社が定める複雑なレギュレーション(審査基準)を熟知していなければ、効果的なプランニングはできません。

代理店を選ぶ際には、これまでの交通広告に関する実績、特に自社と同じ業界や、似たような目的でのキャンペーン事例があるかを確認しましょう。多くの代理店は公式サイトに実績を掲載していますが、具体的な事例については直接問い合わせてみるのが確実です。

また、担当者との会話の中で、以下のような点に注目してみましょう。

- 各媒体のメリット・デメリットを具体的に説明できるか。

- ターゲットに合わせた路線や駅の選定理由を、データを基に論理的に説明できるか。

- 広告審査の注意点や、過去のNG事例などを把握しているか。

これらの質問に対して、的確で説得力のある回答が得られるかどうかは、その代理店の専門知識を測る良い指標となります。

デザイン制作から一貫して依頼できるか

交通広告のプロセスは、プランニング、媒体の買い付け、デザイン制作、入稿、掲出、効果測定と多岐にわたります。これらのプロセスを別々の会社に依頼すると、コミュニケーションが煩雑になり、責任の所在も曖昧になりがちです。

企画提案からデザイン制作、掲出後の報告までをワンストップで提供してくれる代理店を選ぶことを強くおすすめします。窓口が一つになることで、意思疎通がスムーズになり、スピーディーな進行が期待できます。

特に、デザイン制作を内製化しているか、あるいは実績豊富なデザインチームと提携しているかは重要なポイントです。交通広告のクリエイティブは、一般的なグラフィックデザインとは異なる、特有のノウハウが求められます。媒体の規制をクリアしつつ、一瞬で人々の心をつかむデザインを制作できる体制が整っているかどうかを確認しましょう。

担当者との相性や対応の速さ

最終的に、広告キャンペーンを成功に導くのは「人」です。企業の担当者と代理店の担当者が、一つのチームとして円滑にコミュニケーションを取れるかどうかは、プロジェクトの成否を大きく左右します。

問い合わせへのレスポンスの速さ、提案内容の質と熱意、こちらの意図を正確に汲み取ってくれる理解力など、ビジネスパートナーとしての信頼性を見極めましょう。

いくつかの代理店に相見積もりを取る過程で、各社の担当者と実際に話してみるのが最も良い方法です。自社のビジネスへの理解を深めようと努力してくれるか、親身になって相談に乗ってくれるか、そして何よりも「この人と一緒に仕事がしたい」と思えるかどうか。そうした直感も、良い代理店選びの重要な要素の一つです。長期的な関係を築ける、信頼できるパートナーを見つけましょう。

交通広告のおすすめ広告代理店3選

ここでは、交通広告の分野で豊富な実績と専門性を持つ代表的な広告代理店を3社ご紹介します。各社の特徴を比較し、自社のニーズに合った代理店選びの参考にしてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトに基づいた客観的な特徴です。特定のサービスを推奨するものではありません。

① 株式会社春光社

株式会社春光社は、創業から90年以上の長い歴史を持つ、OOH(屋外・交通広告)を専門とする老舗の広告代理店です。長年にわたって培われた鉄道会社をはじめとする媒体社との強固なリレーションシップと、全国規模のネットワークが最大の強みです。

北海道から沖縄まで、全国のJR、私鉄、地下鉄、バス、空港など、あらゆる交通広告を取り扱っており、広域でのキャンペーン展開や、地域特性に合わせた細やかなメディアプランニングを得意としています。

また、企画提案から媒体の選定、デザイン制作、掲出作業、効果測定までを一貫してサポートするワンストップ体制を構築。クライアントの課題解決に向けて、交通広告のプロフェッショナルとして、豊富な知見とノウハウに基づいた最適なソリューションを提供しています。長年の実績に裏打ちされた信頼性と、全国をカバーする対応力は、多くの企業にとって心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社春光社 公式サイト)

② 株式会社キョウエイアドインターナショナル

株式会社キョウエイアドインターナショナルは、交通広告とOOHメディアに特化した専門広告代理店です。特に、駅広告や電車広告の取り扱いに強みを持ち、クライアントのマーケティング戦略に沿った効果的な広告展開で高い評価を得ています。

同社の特徴は、単に広告枠を販売するだけでなく、クライアントの課題を深く理解し、戦略的なプランニングを行う点にあります。市場データや媒体データを駆使して、ターゲットに最も響く媒体とエリアをロジカルに選定。その上で、人々の記憶に残り、心を動かすクリエイティブの企画・制作までを手掛けています。

長年の経験で培った媒体社との強いパイプを活かし、人気の広告枠の確保や、オリジナリティあふれる特別企画の実施など、専門代理店ならではの柔軟な対応力も魅力です。交通広告を戦略的なマーケティングツールとして最大限に活用したい企業にとって、頼れる存在と言えます。

(参照:株式会社キョウエイアドインターナショナル 公式サイト)

③ 株式会社厚文社

株式会社厚文社は、交通広告専門のハウスエージェンシー(特定の企業の広告を専門に取り扱う代理店)として創業した歴史を持つ、交通広告のエキスパートです。その出自から、鉄道会社との深いリレーションと、交通広告に関する極めて専門的な知識を強みとしています。

同社は、長年にわたる実績を基盤に、クライアントの多様なニーズに応えるべく、取り扱い媒体を全国に拡大。従来のポスターや看板広告はもちろんのこと、急速に普及するデジタルサイネージや、SNSと連動したインタラクティブな企画など、新しい広告手法にも積極的に取り組んでいます。

企画立案、メディアプランニング、クリエイティブ制作、そして実施・運営まで、すべてのプロセスを社内で一貫して管理する体制が整っており、クライアントの要望に迅速かつ的確に対応します。その誠実な仕事ぶりと、交通広告一筋で培ってきた専門性の高さが、多くの企業から信頼を集める理由です。

(参照:株式会社厚文社 公式サイト)

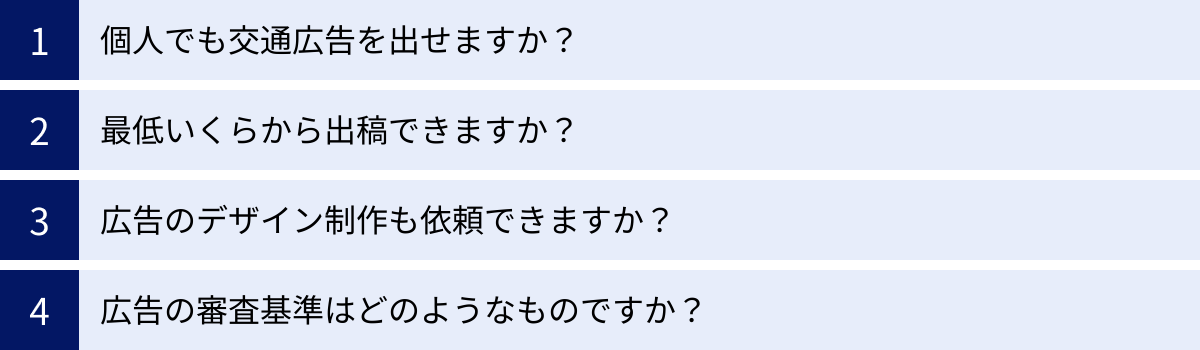

交通広告に関するよくある質問

最後に、交通広告に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

個人でも交通広告を出せますか?

はい、個人でも交通広告を出稿することは可能です。近年、特定のアイドルやキャラクターの誕生日や記念日を祝う「応援広告(センイル広告)」が、ファンの有志によって出稿されるケースが増えており、個人による交通広告の利用は広がりを見せています。

ただし、個人が直接鉄道会社に申し込むのは手続きが煩雑なため、応援広告などを専門に扱う広告代理店を通じて申し込むのが一般的です。代理店が、媒体の選定、デザインのサポート、審査の代行などを行ってくれます。企業案件と同様に、広告内容については媒体社の厳格な審査をクリアする必要があります。

最低いくらから出稿できますか?

交通広告の料金は媒体やエリアによって大きく異なりますが、最も安価なものでは数万円程度から出稿可能です。例えば、地方の路線バスの車内ステッカー広告などは、1台あたり月々数千円から、というプランも存在します。駅のポスターも、掲出期間や場所を選べば、1枚あたり数万円から出稿できる場合があります。

ただし、広告効果を実感するためには、ある程度の規模と期間が必要です。多くの人の目に触れる首都圏の主要路線や駅の広告となると、最低でも数十万円以上の予算を見ておくのが現実的です。自社の目的と予算に合わせて、どのような展開が可能か、広告代理店に相談してみることをおすすめします。

広告のデザイン制作も依頼できますか?

はい、ほとんどの交通広告代理店でデザイン制作を依頼できます。 むしろ、交通広告の特性や規制を熟知している代理店にデザイン制作も一括で依頼する方が、メリットは大きいと言えます。

代理店に依頼するメリットは以下の通りです。

- 各媒体の審査基準やデザインレギュレーションに沿った、審査に通りやすいデザインを制作してくれる。

- 移動中に一瞬で伝わる、効果的なクリエイティブのノウハウを持っている。

- 企画から制作まで窓口が一本化されるため、コミュニケーションがスムーズに進む。

もちろん、自社で制作したデザインを入稿することも可能ですが、その場合も事前に代理店を通じてレギュレーションを十分に確認し、審査で手戻りが発生しないように注意する必要があります。

広告の審査基準はどのようなものですか?

交通広告の審査基準は、媒体を運営する各鉄道会社やバス会社が独自に定めていますが、共通して重視されるのは「公共性」「安全性」「信頼性」です。公共の場にふさわしくない広告は掲出できません。

具体的に審査の対象となる主な項目は以下の通りです。

- 法令・条例の遵守: 景品表示法、薬機法、屋外広告物条例などの関連法規に違反していないか。

- 公序良俗: 差別的、わいせつ、誹謗中傷、暴力的な表現など、公の秩序や善良な風俗に反する内容ではないか。

- 責任の明確性: 広告主の名称、所在地、連絡先が明確であるか。

- 業種・商品: 法律で規制されている業種(例:風俗営業)や、社会的なコンセンサスが得られていない商品・サービスではないか。消費者金融、ギャンブル、一部の美容医療や宗教団体などは、特に厳しい基準が設けられています。

- 表現の妥当性: 「世界一」「絶対」といった最上級表現や、科学的根拠のない効果効能をうたう表現は認められない場合があります。

これらの審査は非常に厳格なため、企画段階で広告代理店に相談し、どのような表現が許容されるかを確認しながら進めることが重要です。

まとめ

本記事では、交通広告の基本的な概念から、メリット・デメリット、種類と料金、出稿方法、そして効果を高めるためのポイントまで、幅広く解説してきました。

交通広告は、デジタル広告が溢れる現代において、生活者の日常に深く入り込み、反復的な接触を通じて強力な認知と信頼を築くことができる、非常に価値の高い広告メディアです。エリアやターゲットを絞った戦略的なアプローチが可能であり、WebサイトやSNSと連携させることで、その効果を何倍にも高めることができます。

交通広告を成功させるための鍵は、以下の4点に集約されます。

- 目的とターゲットの明確化: 何のために、誰に届けたいのかを徹底的に考える。

- 戦略的な媒体選定: 目的とターゲットに最適な媒体をロジカルに選ぶ。

- 伝わるクリエイティブ: 一瞬で視認され、記憶に残るシンプルなデザインを追求する。

- クロスメディア戦略: オフラインとオンラインを連携させ、一貫した顧客体験を設計する。

これらの複雑なプロセスをスムーズに進め、広告効果を最大化するためには、専門知識と豊富な実績を持つ広告代理店とのパートナーシップが不可欠です。自社の課題を共有し、共にゴールを目指せる信頼できるパートナーを見つけることが、交通広告成功への第一歩となるでしょう。

この記事が、皆様のマーケティング活動の一助となれば幸いです。