ビジネスにおいて、メールマガジンやセールス案内などのメール配信は、顧客との関係を築き、売上を向上させるための重要な手段です。しかし、その一方で、無差別に送られる迷惑メールは社会問題となっており、受信者に不快感を与えるだけでなく、企業の信頼を大きく損なう原因にもなります。

こうした状況を踏まえ、健全なメールコミュニケーションのルールを定めた法律が「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」です。この法律は、広告・宣伝目的のメールを送信するすべての事業者(法人・個人事業主)が遵守すべき義務を定めています。

「うちは大丈夫だろう」と安易に考えていると、意図せず法律に違反してしまい、重い罰則を受ける可能性があります。一方で、この法律を正しく理解し、遵守することは、罰則を回避するだけでなく、顧客からの信頼を獲得し、メールマーケティングの効果を最大化するための強力な武器となります。

この記事では、特定電子メール法とは何か、その目的や対象範囲から、事業者が絶対に押さえるべき5つの重要なポイント、違反した場合の罰則、そして混同されやすい特定商取引法との違いまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。自社のメール配信が適切かどうかを確認し、より安全で効果的なメールマーケティングを実践するための一助として、ぜひ最後までご一読ください。

目次

特定電子メール法とは

特定電子メール法は、私たちのデジタルコミュニケーション環境を守るための重要な法律です。まずは、この法律がどのようなもので、なぜ制定され、どのような変遷を辿ってきたのか、その全体像を理解することから始めましょう。

迷惑メールの送信を規制する法律

特定電子メール法の正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と言います。この名称からも分かるように、この法律の主な目的は、無承諾で一方的に送りつけられる広告・宣伝メール、すなわち「迷惑メール」の送信を規制することです。

ここでいう「特定電子メール」とは、「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」と定義されています。具体的には、自社の商品やサービスの販売促進、キャンペーンの告知、セミナーの案内など、営利目的で顧客を誘引するためのメールが広く該当します。

この法律は、単に受信者の不快感をなくすためだけのものではありません。迷惑メールが大量に送信されると、インターネットの通信網に過大な負荷がかかり、通信インフラ全体の安定性を脅かすことにも繋がります。また、フィッシング詐欺やウイルス感染の温床となることも少なくありません。

したがって、特定電子メール法は、受信者の利益を保護すると同時に、電子メールというコミュニケーション手段の信頼性を保ち、社会全体の利益を守るための法律であると言えます。この法律の規制は、BtoC(企業から消費者へ)のメールだけでなく、BtoB(企業から企業へ)のメールにも等しく適用されるため、すべての事業者がその内容を正しく理解しておく必要があります。

法律が制定された背景と目的

特定電子メール法が2002年に制定された背景には、2000年代初頭における迷惑メール問題の深刻化がありました。インターネットと携帯電話の急速な普及に伴い、広告宣伝メールは低コストで大量のターゲットにアプローチできる魅力的な手法として注目されました。しかし、その手軽さゆえに、受信者の同意なく無差別にメールを送りつける事業者が急増したのです。

当時の状況は、多くの人々にとって悪夢のようなものでした。メールボックスは毎日、出会い系サイトやアダルト情報、未公開株の勧誘、架空請求といった、身に覚えのないメールで溢れかえっていました。これらは受信者に精神的な苦痛を与えるだけでなく、次のような社会的な弊害をもたらしました。

- 通信インフラへの負荷増大: 大量の迷惑メールがネットワーク上を飛び交うことで、サーバーや回線に大きな負荷がかかり、メールの送受信遅延や、最悪の場合サーバーダウンを引き起こす原因となりました。

- 経済的損失: 迷惑メールのせいで重要なビジネスメールが埋もれてしまったり、従業員が迷惑メールの処理に時間を取られたりすることで、企業活動に大きな損失が生じました。

- 犯罪の温床: 迷惑メールは、フィッシング詐欺によって個人情報を盗んだり、ウイルスを仕込んだファイルを送りつけたりするなど、さまざまなサイバー犯罪の入口として悪用されました。

このような状況を放置すれば、電子メールという便利なコミュニケーションツールそのものの価値が失われかねません。そこで、こうした問題に対処し、「電子メールの利用についての良好な環境の整備」を図り、「国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展」に寄与することを目的として、特定電子メール法は制定されました。

制定当初は、後述する「オプトアウト方式」が採用されていましたが、それでも迷惑メールの減少には繋がらず、より厳しい規制が求められることになります。

2008年の法改正でオプトイン方式が義務化

2002年に制定された当初の特定電子メール法では、「オプトアウト方式」が採用されていました。オプトアウト方式とは、「メールを送らないでほしい」という受信者からの配信停止要求がない限り、広告宣伝メールを送信してもよい、という考え方です。送信者はメール内に配信停止の手続き方法を明記する義務はありましたが、事前の同意は不要でした。

しかし、このオプトアウト方式では、迷惑メールの根本的な解決には至りませんでした。なぜなら、受信者は届いたメール1通1通に対して配信停止の手続きをしなければならず、その負担が非常に大きかったからです。また、悪質な業者の中には、配信停止手続きに応じない、あるいは配信停止の連絡をしたことで逆に「有効なメールアドレス」と認識され、さらに多くの迷惑メールが送られてくるケースもありました。

こうした問題を受け、迷惑メールをより効果的に規制するために、2005年の改正を経て、2008年に法律は大幅に改正されました。この改正における最大のポイントが、「オプトイン方式」の原則義務化です。

オプトイン方式とは、広告・宣伝メールを送信する前に、あらかじめ受信者から「送信してもよい」という明確な同意を得ることを義務付ける方式です。つまり、「送っていいですか?」と事前に許可を得た相手にしか、広告・宣伝メールを送ってはならない、というルールに変わったのです。

この改正により、送信者には「同意を得る」という積極的な義務が課されることになり、無差別にメールを送りつける行為は明確に法律違反となりました。このオプトイン方式への転換は、日本の迷惑メール対策における大きな前進であり、現在の特定電子メール法の中核をなす最も重要なルールとなっています。

このように、特定電子メール法は社会の変化に対応しながら、より実効性の高い規制へと進化してきました。事業者にとっては遵守すべきルールが増えたことになりますが、これは同時に、同意してくれた「見込みの高い顧客」に対して、質の高いコミュニケーションを行う環境が整ったとも言えるのです。

特定電子メール法の対象範囲

特定電子メール法を正しく理解するためには、どのような「送信者」が、どのような「メール」を送る場合に、この法律の規制を受けるのか、その対象範囲を正確に把握することが不可欠です。意図せず法律違反を犯してしまう事態を避けるためにも、自社の活動が対象に含まれるかどうかをしっかりと確認しましょう。

法律の対象となる送信者

特定電子メール法の規制対象となる「送信者」は、非常に広範囲にわたります。法律では、「営利を目的とする団体及び営業を営む個人」と定められています。

これは、具体的に以下のような主体を含みます。

- 株式会社、合同会社などの法人企業: 大企業から中小企業まで、あらゆる規模・業種の会社が対象です。

- 個人事業主・フリーランス: 個人で事業を営んでいる場合も、事業に関する広告・宣伝メールを送信する際は法律の対象となります。

- NPO法人などの非営利団体: 非営利団体であっても、例えば有料セミナーの案内やオリジナルグッズの販売など、収益事業に関する広告・宣伝メールを送信する場合は、その範囲で規制対象となります。

つまり、何らかの事業活動として、商品やサービスの販売促進を目的としたメールを送信する者は、ほぼすべてが対象になると考えて差し支えありません。

さらに重要なポイントは、「送信を委託した者」も規制対象に含まれるという点です。これは、メールマガジンの配信業務を外部の配信代行業者に委託している場合、実際に手を動かして送信作業を行う代行業者だけでなく、委託元である企業自身も送信者としての責任を負うことを意味します。

「配信は専門業者に任せているから、法律のことはよく知らない」という言い訳は通用しません。委託先の業者が法律に違反する形でメールを送信した場合、委託元企業も罰則の対象となる可能性があります。したがって、外部業者に配信を委託する際には、その業者が特定電子メール法を正しく理解し、遵守しているかを厳しくチェックすることが極めて重要です。

対象となるメールの種類

法律の対象となるのは、前述の通り「特定電子メール」です。この「特定電子メール」とは、以下の2つの要件を満たすものを指します。

- 送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールであること。

- その受信をする者の営業上の利用に供されるため、又は私人の生活において利用されるために、その者の電子メールアドレスに送信されるものであること。

簡単に言えば、「事業者が、営利目的の広告・宣伝のために、個人や法人のメールアドレスに送るメール」が対象となります。

具体的には、以下のような内容を含むメールが該当します。

- 新商品や新サービスの案内

- セール、キャンペーン、割引などの告知

- 有料セミナーやイベントへの参加募集

- 資料請求や問い合わせへの誘導

- アフィリエイト広告を含むメール

ここで注意すべきなのは、メールの内容の一部にでも広告・宣伝が含まれていれば、そのメール全体が「特定電子メール」と見なされる点です。例えば、時候の挨拶や役立つ情報がメールの大部分を占めていたとしても、文末に自社サイトや商品ページへのリンクが広告目的で記載されていれば、それは特定電子メールに該当します。

また、規制対象は一般的なEメール(SMTPで送信されるメール)に限りません。携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)も、電話番号を宛先とする電子メールの一種として、特定電子メール法の規制対象に含まれます。(参照:総務省)安易な気持ちでSMSによる販促活動を行うと、思わぬところで法律に抵触する可能性があるため、十分な注意が必要です。

対象とならないメールの例外

一方で、すべてのメールが特定電子メール法の規制対象となるわけではありません。広告・宣伝を目的としないメールは、原則として対象外です。

以下に、対象とならないメールの代表的な例を挙げます。

| 対象とならないメールの例 | 具体的な内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 取引上の事務連絡 | 注文確認、商品発送通知、料金請求、契約更新の案内など、既存の取引関係に基づく必要不可欠な連絡 | これらの事務連絡メールに、新たな商品やサービスの広告を追記した場合は、全体が「特定電子メール」と見なされ、規制対象となる。 |

| 料金やサービスに関する重要なお知らせ | サービス利用規約の変更、料金プランの改定、サーバーメンテナンスの通知など、契約者に対する重要な通知 | これも事務連絡の一環であり、広告・宣伝目的ではないため対象外。 |

| 非営利団体からの寄付のお願いなど | 収益事業に関わらない、団体の活動目的そのものに関するメール。例えば、NPO法人が活動資金の寄付を純粋にお願いするメール。 | 同じ団体でも、有料イベントの案内など収益事業に関する広告・宣’便であれば対象となる。 |

| 時候の挨拶や儀礼的なメール | 年賀状や暑中見舞いなど、広告・宣伝の意図を全く含まない純粋な挨拶状。 |

最も注意すべきは、「事務連絡と広告の境界線」です。例えば、ECサイトからの注文確認メールは事務連絡であり、本来はオプトインの同意がなくても送信できます。しかし、そのメールの中に「こちらもおすすめです」といった形で別の商品の広告を掲載した瞬間に、そのメールは「特定電子メール」へと性質が変わり、原則としてオプトインの同意が必要になります。

この境界線は非常に曖昧で判断が難しいため、トラブルを避けるためには、事務連絡メールには広告を一切含めないか、あるいは広告を掲載する可能性があることについて、あらかじめ顧客から包括的な同意を得ておくといった対策が賢明です。

海外からの送信も規制対象か

グローバル化が進む現代において、海外のサーバーを利用してメールを配信したり、海外の顧客にメールを送ったりするケースは珍しくありません。では、送信元が海外にある場合、日本の特定電子メール法は適用されるのでしょうか。

結論から言うと、適用されます。特定電子メール法は、送信者の所在地が日本国内か海外かを問いません。法律の適用範囲は、「国内に在住する受信者」に対して送信された電子メールを基準に判断されます。

つまり、アメリカの会社がアメリカのサーバーから、日本の消費者のメールアドレスに広告・宣伝メールを送る場合でも、そのメールは日本の特定電子メール法の規制対象となり、オプトインの原則などが適用されるのです。

この規定は「属地主義」の考え方に基づいています。法律の効果が及ぶ範囲を、その国の領域内(この場合は日本の受信者)に限定することで、国内の受信者を海外からの迷惑メールからも保護しようという狙いがあります。

したがって、海外に本社や拠点を持つグローバル企業が日本市場でメールマーケティングを行う場合や、日本の企業が海外の安価なメール配信サービスを利用する場合でも、配信先が日本国内である限り、日本の特定電子メール法を厳格に遵守する義務があることを忘れてはなりません。これを怠ると、たとえ海外からの送信であっても、日本の法律に基づいて措置命令や罰則の対象となる可能性があります。

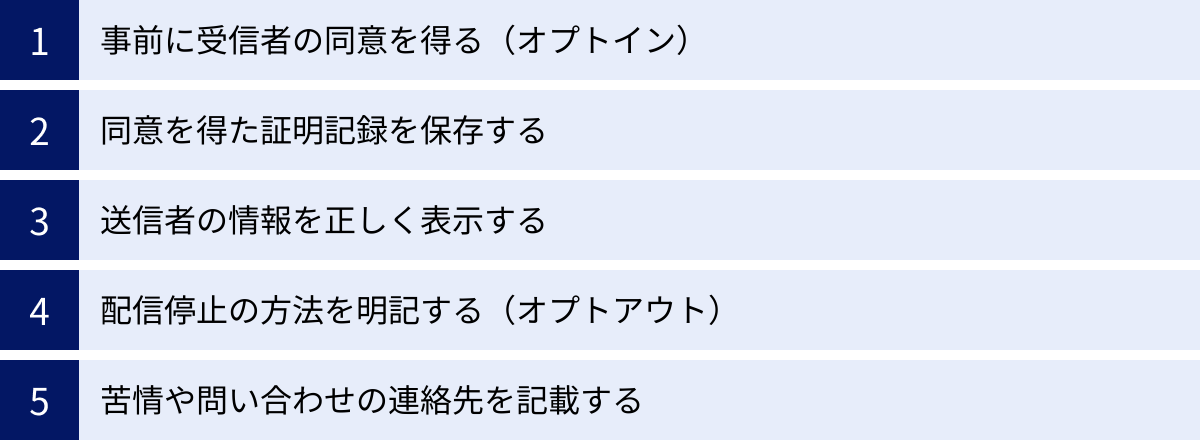

特定電子メール法で押さえるべき5つのポイント

特定電子メール法の対象範囲を理解したところで、次はこの法律を遵守するために事業者が具体的に何をすべきか、最も重要な5つのポイントを詳しく見ていきましょう。これらのポイントは、安全で効果的なメールマーケティングを行うための生命線とも言えるルールです。

① 事前に受信者の同意を得る(オプトイン)

これが特定電子メール法における最も重要かつ基本的な原則です。広告・宣伝メールは、送りたい相手に無断で送ってはならず、必ず事前に「送ってもよい」という許可を得なければなりません。

オプトインとは

オプトイン(Opt-in)とは、直訳すると「参加する」という意味ですが、メールマーケティングの文脈では「広告・宣伝メールの受信を、受信者が自らの意思で承諾すること」を指します。特定電子メール法では、このオプトインを得ていない相手に対して、原則として特定電子メールを送信することを禁止しています。

では、具体的にどのようにして同意を得ればよいのでしょうか。有効な同意の取得方法には、以下のような例があります。

- Webサイトのフォームによる同意:

- メールマガジン登録専用フォームを設置する。

- 会員登録や資料請求フォームの中に、「メールマガジン(広告・宣伝を含む)の配信を希望する」といったチェックボックスを設ける。この際、最初からチェックが入っている状態(プリチェック)は、受信者の明確な意思表示とは見なされにくく、無効と判断されるリスクがあるため、デフォルトではチェックを外しておくのが安全です。

- 書面による同意:

- 店舗でのアンケート用紙や、セミナー会場での申込書に、メールアドレス記入欄と「お知らせメールの配信を許可しますか?」といった同意確認欄を設ける。

- 電子メールによる同意確認:

- ユーザーがフォームに登録した後、確認メールを送信し、そのメール内のリンクをクリックしてもらうことで本人確認と同意の最終確認を行う「ダブルオプトイン」方式。これは、なりすましや入力ミスを防ぎ、より確実な同意を得られるため、推奨される方法です。

重要なのは、受信者が「これから自分に広告・宣伝メールが送られてくる」という事実を明確に認識し、その上で承諾していることです。単に「会員登録」や「資料請求」をしたという事実だけでは、広告・宣伝メールの送信に対する同意があったとは見なされません。同意取得の際には、「広告を含む」「キャンペーン情報をお届けします」など、メールの内容が宣伝目的であることを明記することが不可欠です。

同意がなくても送信できる例外的なケース

原則オプトインが基本ですが、法律にはいくつかの例外規定も存在します。これらのケースでは、事前の同意がなくても特定電子メールを送信することが認められています。しかし、これらの例外規定は解釈が複雑で、安易に適用するとトラブルの原因となるため、慎重な判断が求められます。

| 同意不要の例外ケース | 具体的な内容と注意点 |

|---|---|

| ① 取引関係にある者への送信 | 内容: 現在、取引関係にある相手方に対して、契約内容の確認やアフターサービスなどに付随して広告・宣伝を行う場合。 注意点: 「取引関係」の定義が重要です。一度商品を購入しただけ、という関係で何年も経ってからメールを送る場合は、取引関係が継続しているとは言い難い場合があります。あくまで既存の取引に密接に関連した内容であることが求められます。 |

| ② 名刺交換等でメールアドレスを通知した者への送信 | 内容: 名刺などの書面によって、自己のメールアドレスを通知した相手に対して送信する場合。 注意点: 名刺交換は、あくまで「その時点での」黙示の同意と解釈されます。名刺に「メール配信不要」などの記載がある場合は送信できません。また、名刺交換から長期間が経過している場合や、メールの内容が相手の業務と全く関係ない場合は、トラブルに発展する可能性があります。 |

| ③ 自己のメールアドレスをインターネットで公表している者への送信 | 内容: Webサイトやブログなどで、連絡先として自らのメールアドレスを公表している法人や個人事業主に対して送信する場合。 注意点: これが最も注意が必要な例外です。Webサイト上に「特定電子メールの送信を拒否する」という旨の表示がある場合は、絶対に送信してはなりません。 また、この例外は基本的にBtoBを想定しており、個人のブログなどに掲載されているアドレスに無差別に送ることは推奨されません。 |

これらの例外規定は、あくまで「例外」です。特に②と③は、受信者側が「同意した覚えはない」と感じやすく、クレームに繋がりやすい典型的なケースです。ビジネスのリスク管理という観点からは、例外規定に頼るのではなく、すべての送信先から明確なオプトインを取得することを基本方針とするのが最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

② 同意を得た証明記録を保存する

オプトインを取得しただけでは、まだ義務を果たしたことにはなりません。特定電子メール法は、「受信者から同意を得たことを証明する記録」を保存することを送信者に義務付けています。

これは、もし後から受信者に「同意した覚えはない」と指摘されたり、監督官庁から問い合わせがあったりした場合に、「私たちはこのようにして、この日に、ご本人から確かに同意を得ています」と客観的に証明できるようにするためです。この記録がなければ、いくら口頭で「同意は得ていた」と主張しても、法的には無力です。

保存すべき記録の内容は、法律で具体的に定められています。主に以下の項目が含まれます。

- 同意を取得した時期: 年月日(可能であれば時刻まで)

- 同意を取得した方法: 「公式サイトのメルマガ登録フォーム」「〇〇セミナー会場での申込書」など、具体的な手段。

- 同意を取得した相手の情報: 氏名や名称、メールアドレス。

- 同意の根拠となった情報: 同意を取得した際のWebページの画面キャプチャ、申込書のコピー、同意確認メールの文面など。

これらの記録は、最後にその受信者に対して特定電子メールを送信した日から、最低でも1ヶ月間保存する必要があります。しかし、トラブルはいつ発生するか分かりません。万が一に備え、配信を停止した後も、少なくとも1年間程度は記録を保管しておくことが推奨されます。

この記録保存は、自社を守るための重要な証拠となります。CRM(顧客関係管理)システムやメール配信システムには、こうした同意情報を自動で記録・管理する機能が備わっているものも多いため、積極的に活用するとよいでしょう。

③ 送信者の情報を正しく表示する

特定電子メール法では、送信するメールの本文中に、送信者の身元を明らかにするための情報を、受信者が分かりやすく認識できるように表示することが義務付けられています。これは、受信者が「誰から送られてきたメールなのか」を正確に把握し、不要であれば問い合わせや配信停止を行えるようにするためです。

表示を怠ったり、偽りの情報を記載したりすることは、重大な法律違反となります。

必ず表示しなければならない項目

メール本文中に、テキストで明確に記載しなければならない情報は以下の通りです。

| 表示義務項目 | 具体的な表示内容とポイント |

|---|---|

| ① 送信者の氏名または名称 | 個人の場合: 戸籍上の氏名 法人の場合: 登記された法人名 ※屋号やサービス名だけでなく、正式名称の記載が必要です。 |

| ② 送信者の住所 | 個人の場合: 現住所 法人の場合: 本店の所在地 ※私書箱ではなく、実際に活動している住所を記載する必要があります。 |

| ③ 苦情や問い合わせ等を受け付けるための連絡先 | 以下のいずれか一つ以上を記載します。 ・電話番号 ・電子メールアドレス ・問い合わせフォームのURL ※確実に連絡が取れる連絡先である必要があります。 |

これらの情報は、通常、メールのフッター(末尾)部分にまとめて記載されます。受信者がすぐに見つけられるよう、小さな文字で分かりにくい場所に記載したり、画像にしてテキスト検索できないようにしたりするのは不適切です。

また、これらの表示義務に加えて、「送信者情報を偽って送信する行為(なりすまし)」も固く禁じられています。 送信元のメールアドレス(Fromアドレス)やドメインを偽装する行為は、受信者を混乱させ、詐欺などの犯罪に繋がる可能性があるため、特に厳しい罰則の対象となります。

④ 配信停止の方法を明記する(オプトアウト)

一度は受信に同意(オプトイン)してくれた受信者でも、後から考えが変わることは当然あります。特定電子メール法は、受信者がいつでも簡単にメールの配信を停止できる権利を保障しています。そのために、送信者はすべての特定電子メールに、配信停止の方法(オプトアウト)を明記する義務があります。

オプトアウトとは

オプトアウト(Opt-out)とは、「離脱する」「辞退する」という意味で、メールマーケティングにおいては「受信者が広告・宣伝メールの受信を拒否し、配信リストから自身の情報を削除するよう要求すること」を指します。

送信者は、受信者からのオプトアウトの意思表示があった場合、それ以降、その受信者に対して特定電子メールを送信してはなりません。このルールは、受信者の意思を尊重し、不要な情報の受け取りを強制しないための重要な仕組みです。

配信停止手続きを分かりやすく案内する

オプトアウトの仕組みを設けるだけでは不十分です。法律は、その手続き方法をメール本文中に、受信者が容易に認識できるよう分かりやすく表示することを求めています。

具体的には、以下のような表示が必要です。

- 配信停止が可能である旨の文言: 「メールマガジンの配信停止をご希望の方はこちら」といった案内文。

- 配信停止手続きを行うための連絡先やURL:

- 配信停止依頼を受け付けるための専用メールアドレス。

- クリックするだけで手続きが完了するWebページのURL。

これらの案内は、送信者情報の表示と同様に、メールのフッター部分に記載するのが一般的です。

ここで最も重要なのは、「受信者が容易に手続きできる」という点です。例えば、以下のような方法は不適切と見なされる可能性があります。

- 配信停止リンクが非常に見つけにくい。

- 手続きのページが複雑で、何をすればよいか分からない。

- 配信停止のために、登録時のIDやパスワードでのログインを要求する(忘れている場合、手続きができないため)。

- 配信停止の理由を長々と書かせようとする。

- 手続きをしてから実際に配信が停止されるまで、不当に長い時間がかかる。

配信停止は、受信者にとってはネガティブなアクションですが、企業にとっては顧客の意思を直接知る貴重な機会でもあります。スムーズで誠実な配信停止プロセスを提供することは、たとえ配信を停止されたとしても、企業への悪い印象を残さないための最後の顧客対応であり、将来的な再度の関係構築に繋がる可能性も秘めています。

⑤ 苦情や問い合わせの連絡先を記載する

これは③の「送信者情報の表示」に含まれる項目ですが、その重要性から独立したポイントとして改めて強調します。メール本文中に、苦情や問い合わせを受け付けるための電話番号、メールアドレス、またはWebフォームのURLを記載することは、法律上の義務であると同時に、企業の信頼性を示す重要な要素です。

この連絡先は、単に法律を守るために記載する「お飾り」ではありません。受信者がメールの内容に疑問を持ったり、何らかの不満を感じたりした際に、直接コンタクトを取るための公式な窓口です。

もし、この連絡先が記載されていなかったり、記載されていても機能していなかったりした場合、受信者は不満を解消する手段を失います。その結果、どうなるでしょうか。多くの人は、次に「迷惑メール相談センター」や「消費者庁」などの公的機関に通報するという行動を選択するでしょう。

公的機関への通報は、行政指導や措置命令の引き金となり、企業にとって大きなリスクとなります。一方で、自社で機能する問い合わせ窓口を設けておくことで、顧客の不満を初期段階で直接受け止め、丁寧に対応することが可能になります。これにより、問題を内部で解決し、公的な問題に発展するのを防ぐことができます。

さらに、顧客からの苦情や問い合わせは、自社のメールマーケティングや商品・サービスの改善に繋がる貴重なフィードバックの宝庫です。誠実に対応する姿勢を示すことは、顧客満足度を高め、長期的な信頼関係を築く上で不可欠です。記載した連絡先が常に機能しているかを定期的に確認し、問い合わせには迅速かつ真摯に対応する体制を整えておきましょう。

特定電子メール法に違反した場合の罰則

特定電子メール法は、単なる努力目標やガイドラインではありません。定められた義務を怠った場合、厳しい罰則が科される可能性があります。法律を軽視するリスクは非常に大きいことを理解し、コンプライアンス遵守の重要性を再認識する必要があります。

国からの措置命令

特定電子メール法に違反している疑いがある送信者に対して、国(総務大臣及び内閣総理大臣)はまず、送信方法の改善を命じる「措置命令」を出すことができます。

措置命令は、以下のような流れで発出されるのが一般的です。

- 情報提供・申告: 受信者が迷惑メール相談センターや総務省・消費者庁に対し、「同意した覚えのないメールが届いた」「配信停止に応じてくれない」といった情報提供や申告を行います。

- 調査: 国は提供された情報に基づき、送信者に対して事実確認などの調査を行います。この際、送信者には報告や資料提出の義務が生じます。

- 措置命令の発出: 調査の結果、法律違反の事実が確認された場合、送信者に対して「オプトインを徹底すること」「表示義務を遵守すること」といった具体的な改善策を命じる措置命令が出されます。

この措置命令が出された場合、その事実が総務省や消費者庁のウェブサイトで公表されることがあります。企業名が公表されれば、たとえ刑事罰に至らなくても、「法律を守らない企業」というレッテルが貼られ、社会的信用やブランドイメージは大きく傷つきます。 これは、罰金以上に手痛いダメージとなる可能性があります。

措置命令は、いわば国からの「最後の警告」です。この命令に誠実に対応し、速やかに送信方法を是正することが求められます。

個人と法人に科される罰則の内容

措置命令に従わなかった場合や、送信者情報を偽る「なりすまし」のような特に悪質な違反行為に対しては、刑事罰が科されます。特定電子メール法が定める罰則は非常に重く、個人と法人で内容が異なります。

| 違反行為 | 罰則の内容(個人) | 罰則の内容(法人) |

|---|---|---|

| 措置命令への違反 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 (またはその両方) | 3,000万円以下の罰金 |

| 送信者情報を偽った送信(なりすまし) | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 | 3,000万円以下の罰金 |

| オプトイン義務違反、表示義務違反など | 100万円以下の罰金 | (直接の罰則規定はないが、措置命令の対象となる) |

| 架空電子メールアドレスへの送信 | 100万円以下の罰金 | (直接の罰則規定はないが、措置命令の対象となる) |

※架空電子メールアドレスへの送信とは、ランダムな文字列を組み合わせて存在しないであろうメールアドレスを大量に生成し、無差別に送信する行為を指します。

ここで特に注目すべきは、法人に対する罰金額が最大で3,000万円と、極めて高額に設定されている点です。「メール1通くらい」という軽い気持ちで犯した違反が、会社の存続を揺るがしかねないほどの経営的打撃に繋がるリスクをはらんでいるのです。

また、これらの刑事罰は、企業の代表者やマーケティング担当者個人が責任を問われる可能性もゼロではありません。懲役刑が科されれば、個人のキャリアにも深刻な影響を及ぼします。

これらの罰則は、決して他人事ではありません。法律の不知は免罪符にならず、違反の意図がなかったとしても、結果として法律に抵触していれば処罰の対象となり得ます。法的なリスクを回避し、企業の信用を守るためにも、特定電子メール法の遵守は経営上の最優先事項の一つとして捉えるべきです。

特定電子メール法と特定商取引法の違い

メールマーケティングに関連する法律として、特定電子メール法と並んでよく名前が挙がるのが「特定商取引法(特商法)」です。どちらも広告メールに関する規制を含んでいるため混同されがちですが、その目的や対象範囲には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、より網羅的なコンプライアンス体制を築く上で重要です。

法律の目的の違い

まず、二つの法律が何を目指しているのか、その根本的な目的が異なります。

- 特定電子メール法: 主な目的は「迷惑メールの防止」です。無差別に送られる広告・宣伝メールそのものを規制することで、電子メールというコミュニケーションインフラの健全な利用環境を維持することに主眼が置かれています。いわば、メールの「送り方」に関するルールです。

- 特定商取引法: 主な目的は「消費者トラブルの防止」です。訪問販売や電話勧誘販売、そして通信販売など、事業者と消費者の間でトラブルが生じやすい特定の取引形態について、公正な取引ルールを定め、消費者を保護することを目指しています。特商法におけるメール広告規制は、この「通信販売」という取引類型の中の一つのルールとして位置づけられています。

つまり、特定電子メール法が「通信環境の保護」という広い視点に立っているのに対し、特定商取引法は「消費者保護」という、より取引内容に踏み込んだ視点に立っているのが大きな違いです。

規制対象となるメールの違い

目的が異なるため、規制の対象となるメールの範囲にも違いが生じます。

| 比較項目 | 特定電子メール法 | 特定商取引法 |

|---|---|---|

| 法律の目的 | 迷惑メールの防止、メール利用環境の健全化 | 消費者保護、公正な取引の確保 |

| 規制対象メール | 営利目的の広告・宣伝を含む電子メール全般(特定電子メール) | 「通信販売」における「電子メール広告」 |

| 適用範囲 | BtoB(事業者間)、BtoC(事業者対消費者)を問わない | 原則としてBtoC(事業者対消費者)の取引が対象 |

| 規制方式 | 原則オプトイン方式 | 原則オプトイン方式 |

| 主な罰則(法人) | 措置命令違反等に対し最大3,000万円の罰金 | 業務改善指示、業務停止命令、最大300万円の罰金など |

最も重要な違いは、適用範囲です。特定電子メール法は、送信先が法人であれ個人であれ、広告・宣伝メール全般を規制します。つまり、BtoBのメールマーケティングも規制の対象です。

一方、特定商取引法は消費者保護を目的としているため、その規制は原則としてBtoCの通信販売に関するメール広告に限定されます。

では、ECサイトが個人客向けにセール情報のメルマガを送る場合、どちらの法律が適用されるのでしょうか。答えは「両方」です。このメールは「広告・宣伝メール」であるため特定電子メール法の対象であり、かつ「通信販売の広告」であるため特定商取引法の対象にもなります。

このように、多くのBtoCのメールマーケティングは両方の法律の規制を受けます。幸いなことに、両法律とも広告メールに関しては「原則オプトイン方式」を採用しており、表示義務の内容も似通っている部分が多くあります。

そのため、実務上の対応としては、より規制が厳しい方のルール、特に罰則が重い特定電子メール法のルールを基準にコンプライアンス体制を構築しておけば、多くの場合、両方の法律の要求を同時に満たすことができます。 具体的には、BtoB、BtoCを問わず、すべての広告・宣伝メールに対して「オプトインの取得と記録保存」「送信者情報とオプトアウト方法の明記」を徹底することが、最も確実で安全な対策と言えるでしょう。

特定電子メール法に関するよくある質問

ここでは、特定電子メール法に関して、事業者やメール受信者が抱きやすい疑問について、Q&A形式で解説します。

迷惑メール相談センターとは

「迷惑メール相談センター」とは、特定電子メール法に基づき、総務省の委託を受けて一般財団法人日本データ通信協会(DEKYO)が運営している公的な相談・情報受付窓口です。(参照:一般財団法人日本データ通信協会)

その主な役割は以下の通りです。

- 相談受付とアドバイス: 迷惑メールを受け取って困っている受信者からの相談を受け付け、対処法などについてアドバイスを提供します。

- 情報収集と分析: 受信者から寄せられた迷惑メールの情報を収集・分析し、その手口や傾向を調査します。

- 総務省・消費者庁への情報提供: 収集した情報の中で、特定電子メール法に違反している疑いが強いものについては、法律を所管する総務省および消費者庁へ情報提供を行います。この情報提供が、行政による調査や措置命令のきっかけとなります。

- 啓発活動: 迷惑メールの現状や対策について、ウェブサイトなどを通じて広く情報発信を行っています。

送信者側の視点から見ると、迷惑メール相談センターは、自社のメールが受信者にどう受け止められているかを知る上での一つの指標となります。もし、自社が送信したメールが「迷惑メール」として多数ここに通報されるようなことがあれば、それは法律違反のリスクが高いだけでなく、自社のマーケティング手法が受信者に受け入れられていない危険な兆候です。

受信者にとっては頼れる相談先であり、送信者にとっては自社のコンプライアンス意識を常に問う存在、それが迷惑メール相談センターです。

同意した覚えのない広告メールが届いた場合の対処法

消費者として、あるいは一人のメール利用者として、「こんなメールマガジンに登録した覚えはないのに」と感じる広告メールが届くことがあります。このような場合の適切な対処法を知っておくことは、送信者側にとっても「受信者はこのように行動するのか」という学びになり、自社の運用を見直すきっかけになります。

受信者側の立場での望ましい対処法は、以下のステップです。

- 【基本】安易に反応せず、無視または削除する:

- 最も安全なのは、身に覚えのないメールは開かずに削除することです。特に、件名や送信元が怪しいメールは絶対に開いてはいけません。

- 悪質な迷惑メールの場合、メールに記載されている配信停止リンク(オプトアウト用のリンク)をクリックすることは危険を伴います。そのクリックによって、「このメールアドレスは現在使われている(アクティブである)」と業者に知られてしまい、かえって迷惑メールが増加する「リストクリーニング」に悪用される恐れがあるからです。

- 【自衛】迷惑メールフィルターを活用する:

- 利用しているメールソフトやプロバイダーが提供している迷惑メールフィルタリング機能を有効にしましょう。多くの迷惑メールを自動で振り分けてくれます。

- 特定の送信元から繰り返し届く場合は、その送信元アドレスやドメインを「受信拒否リスト」に登録するのも有効です。

- 【通報】公的機関に情報提供する:

- 送信元がはっきりしている日本の企業からのメールで、配信停止を依頼したにもかかわらず送られ続けるなど、悪質だと判断した場合は、前述の「迷惑メール相談センター」に情報提供(通報)するのが適切な対応です。これにより、法律に基づいた対処が促される可能性があります。

送信者として、これらの受信者の行動から学ぶべきことは何でしょうか。それは、「受信者が『同意した覚えがない』と感じる状況を作らないこと」の重要性です。例えば、名刺交換から何年も経って突然メールを送ったり、同意取得のチェックボックスが非常に分かりにくい場所に設置されていたりすると、受信者は承諾した事実を忘れてしまいがちです。

受信者の視点に立ち、同意の取得プロセスを透明かつ分かりやすくすること。そして、配信停止手続きを簡単で安心なものにすること。 これらが、不要なクレームや通報を防ぎ、良好な関係を維持するための鍵となります。

まとめ:法律を守って安全なメール配信を

本記事では、特定電子メール法について、その目的から対象範囲、事業者が遵守すべき5つの重要ポイント、罰則、そして特定商取引法との違いまでを詳しく解説してきました。

特定電子メール法は、単に迷惑メールを規制するための厄介な法律ではありません。むしろ、受信者の意思を尊重し、健全なコミュニケーションのルールを定めることで、メールというマーケティングチャネルの価値を守り、高めるための重要なガイドラインです。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- 特定電子メール法は、広告・宣伝目的のメール(特定電子メール)の送信を規制する法律である。

- 原則として、事前に受信者の同意を得る「オプトイン方式」が義務付けられている。

- BtoB、BtoCを問わず、事業としてメールを送信するすべての者が対象となる。

そして、事業者が必ず遵守すべき5つのポイントは以下の通りです。

- 事前の同意(オプトイン)を取得する

- 同意を得た証明記録を保存する

- 送信者の情報を正しく表示する

- 配信停止(オプトアウト)の方法を明記する

- 苦情・問い合わせの連絡先を記載する

これらの義務を怠れば、最大で法人には3,000万円以下の罰金、個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科されるリスクがあります。しかし、リスク回避は法律遵守の目的の一部に過ぎません。

法律のルールに則った丁寧なメールコミュニケーションは、受信者に安心感を与え、企業やブランドへの信頼を醸成します。無駄な配信を減らし、本当に情報を求めている顧客にのみアプローチすることで、メールの開封率やクリック率は向上し、結果的にメールマーケティング全体の費用対効果(ROI)も高まるでしょう。

特定電子メール法を遵守することは、企業の社会的責任を果たすと同時に、顧客との長期的な信頼関係を築き、持続的なビジネスの成長を実現するための賢明な投資です。この記事を参考に、今一度自社のメール配信体制を見直し、すべての受信者から「届けてくれてありがとう」と言われるような、価値あるメールコミュニケーションを目指してみてはいかがでしょうか。