現代のビジネスにおいて、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は単なるコミュニケーションツールから、企業の成長を左右する重要なマーケティングチャネルへと進化しました。多くの人々が日常的に利用するSNSは、顧客との新たな接点を生み出し、ブランド価値を高め、最終的には売上向上に貢献する強力な力を持っています。

しかし、その一方で「何から始めればいいかわからない」「運用しているが成果が出ない」といった悩みを抱える担当者も少なくありません。SNSマーケティングを成功させるためには、その本質を理解し、正しい知識に基づいた戦略的なアプローチが不可欠です。

この記事では、SNSマーケティングの基本的な概念から、注目される背景、具体的なメリット・デメリット、主要なプラットフォームごとの特徴、そして実践的な手法までを網羅的に解説します。これからSNSマーケティングを始めたい方から、すでに取り組んでいるものの課題を感じている方まで、明日からのアクションに繋がるヒントを提供します。

目次

SNSマーケティングとは

SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINE、TikTok、YouTubeといったソーシャルメディアプラットフォームを活用して、企業のマーケティング目標を達成するための一連の活動を指します。その活動は、単に情報を発信するだけにとどまりません。ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じて関係性を構築し、ブランドへの共感や信頼を育むことで、最終的に企業のファンを増やし、製品やサービスの購入、利用といった行動を促進することを目的とします。

従来のマスマーケティングが、テレビCMや新聞広告のように企業から消費者へ一方的に情報を伝える「一方向型」であったのに対し、SNSマーケティングの最大の特徴は「双方向型」のコミュニケーションにあります。企業は情報を発信するだけでなく、ユーザーからのコメントや「いいね!」、シェアといった反応を受け取り、それに対して返信したり、ユーザーが生成したコンテンツ(UGC)を紹介したりすることで、顧客との対話を実現します。この対話の積み重ねが、企業と顧客との間に親密な関係性を築き、長期的な信頼へと繋がるのです。

また、Webマーケティングという大きな枠組みの中に、SNSマーケティングは位置づけられます。Webマーケティングには他にもSEO(検索エンジン最適化)、Web広告(リスティング広告など)、コンテンツマーケティング、メールマーケティングなど多様な手法が存在します。その中でSNSマーケティングは、特に潜在顧客層へのアプローチやブランディング、顧客ロイヤリティの向上(ファン化)といった領域で大きな強みを発揮します。検索エンジンのようにユーザーが明確な目的を持って情報を探しに来る「検索」の場とは異なり、SNSは友人との交流や暇つぶしなど、よりリラックスした状態で利用される「発見」の場です。そのため、ユーザーがまだ自覚していないニーズを掘り起こし、自社ブランドや商品を「見つけてもらう」機会を創出するのに非常に適しています。

具体例を挙げてみましょう。あるオーガニックコスメブランドがSNSマーケティングを行う場合、単に新商品の情報を投稿するだけではありません。

まず、ブランドの世界観が伝わるような美しい写真や動画をInstagramに投稿し、製品が生まれるまでのストーリーを語ります。そして、投稿に対してユーザーから寄せられる「肌が弱いのですが使えますか?」といった質問に丁寧に回答します。さらに、Xで「#オーガニックコスメのある暮らし」といったハッシュタグを使い、ユーザーに製品を使った感想の投稿を促すキャンペーンを実施します。集まった素敵な投稿(UGC)を公式アカウントで紹介することで、他のユーザーの共感を呼び、信頼性を高めます。

このように、情報発信、ユーザーとの対話、参加型企画などを組み合わせ、ブランドのコミュニティを形成していく。これがSNSマーケティングの基本的な考え方です。SNSマーケティングは、商品を「売る」ための活動であると同時に、ブランドを「愛してもらう」ための活動であると言えるでしょう。この本質を理解することが、成功への第一歩となります。

SNSマーケティングが注目される3つの理由

なぜ今、これほどまでに多くの企業がSNSマーケティングに注力しているのでしょうか。その背景には、私たちの生活や消費行動に起きた大きな変化が存在します。ここでは、SNSマーケティングが現代ビジネスの必須科目となった3つの主要な理由を深掘りします。

① SNS利用者の増加

SNSマーケティングが重要視される最も根源的な理由は、SNSが一部の若者だけのツールではなく、世代を問わず多くの人々にとって日常に不可欠な「生活インフラ」となった点にあります。

総務省が発表した「令和5年通信利用動向調査」によると、個人のインターネット利用機器は「スマートフォン」が79.7%と最も高く、多くの人がいつでもどこでも手軽にネットに接続できる環境にあります。そして、そのスマートフォンで何をしているかといえば、SNSの利用が大きな割合を占めています。

同調査では、個人のSNS利用率は全体で83.2%に達しており、もはやSNSを使っていない人を探す方が難しい状況です。年代別に見ても、13歳~19歳で93.7%、20代で92.7%、30代で92.0%、40代で89.5%と、若年層から中年層にかけては9割前後という極めて高い利用率を維持しています。さらに、50代で81.2%、60代でも70.3%と、これまでデジタルに馴染みが薄いとされてきた層にも広く浸透していることが分かります。(参照:総務省 令和5年通信利用動向調査)

このデータが示すのは、「顧客がいる場所に、企業もいなければならない」というマーケティングの基本原則です。かつて人々が情報を得る主要な場所がテレビや新聞であった時代、企業はそこに広告を出稿していました。現代において、その場所はSNSに大きくシフトしています。人々が多くの時間を費やし、情報を収集し、他者とコミュニケーションを取るプラットフォームに企業が参入し、顧客との接点を持つのは、ビジネスを成長させる上で必然的な流れと言えるでしょう。

SNSが生活インフラ化したことで、企業はこれまでアプローチが難しかった潜在顧客層にも、より自然な形で自社の存在や価値を知らせる機会を得ました。ユーザーは、友人や家族の近況を知るのと同じように、好きなブランドの最新情報に触れることができます。この「日常への溶け込み」こそが、SNS利用者の増加がマーケティングにおいて持つ最も大きな意味なのです。

② 口コミによる情報拡散力の高さ

SNSマーケティングが持つ強力な武器の一つに、ユーザーの「口コミ」が持つ圧倒的な情報拡散力が挙げられます。企業が発信する公式情報よりも、友人や同じ興味を持つ他の消費者によるレビューや評価を信頼する傾向は、年々強まっています。このユーザー自身が生み出すコンテンツは「UGC(User Generated Content)」と呼ばれ、現代のマーケティング戦略において極めて重要な要素です。

SNSには、このUGCを瞬時に、そして爆発的に広げるための仕組みが備わっています。Xの「リポスト(旧リツイート)」、Instagramの「シェア」、Facebookの「シェア」といった機能は、たった一人のユーザーの投稿が、そのフォロワー、さらにその先のフォロワーへと、ネズミ算式に広がっていく可能性を秘めています。これは「バイラルマーケティング(Viral Marketing)」とも呼ばれ、ウイルス(Virus)のように情報が人から人へと伝播していく様子を表しています。

例えば、あるカフェが提供した見た目も美しい季節限定のパフェがあったとします。一人の来店客がそのパフェの写真を撮り、「ここの新作パフェ、最高に美味しい!」という感想と共にInstagramに投稿します。その投稿を見た友人が「私も行きたい!」とコメントし、別のフォロワーがストーリーズでシェアする。さらに、その投稿がまとめサイトやニュースメディアの目にとまり、記事として紹介される…。このように、企業の意図的な広告費投入とは無関係に、ユーザーの純粋な好意や共感から情報が自然発生的に拡散していくのが、SNS時代の口コミの力です。

この拡散プロセスにおいて重要な役割を果たすのが「ハッシュタグ(#)」です。ユーザーは「#カフェ巡り」「#限定スイーツ」といったハッシュタグを付けて投稿することで、同じ興味関心を持つ不特定多数の人々と情報を共有します。企業側も、独自のハッシュタグ(例:「#〇〇カフェの秋」)を作成し、投稿を促すキャンペーンを行うことで、特定のテーマに関するUGCを集め、コミュニティ感を醸成できます。

このような口コミの力は、企業のブランドイメージや信頼性を飛躍的に高める効果があります。企業が自ら「私たちの商品は素晴らしいです」と100回言うよりも、一人の顧客が「この商品は本当に素晴らしかった」と心から推薦する一言の方が、他の消費者の心を動かす力は遥かに大きいのです。SNSマーケティングは、この強力な第三者の推奨、すなわち「ソーシャルプルーフ(社会的証明)」を創出しやすい環境を提供します。

③ 購買プロセスの変化

スマートフォンの普及とSNSの浸透は、人々が商品やサービスを知り、興味を持ち、購入に至るまでのプロセスを根本から変えました。この消費者の購買行動の変化に対応するために、SNSマーケティングは不可欠な戦略となっています。

かつての代表的な購買行動モデルとして「AIDMA(アイドマ)」がありました。これは、Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(行動)という、マスメディアが主流だった時代の一直線のプロセスでした。消費者はテレビCMで商品を知り(注意)、興味を持ち(関心)、欲しいと思い(欲求)、店に行くまでそれを覚え(記憶)、そして購入する(行動)という流れです。

しかし、SNS時代の購買行動はより複雑で、双方向的なものになっています。その代表的なモデルが「SIPS(シップス)」です。これは、Sympathize(共感)→ Identify(確認)→ Participate(参加)→ Share & Spread(共有・拡散)というプロセスで構成されます。

- Sympathize(共感する): プロセスの起点は、企業からの情報ではなく、友人やインフルエンサーのSNS投稿など、身近な人の発信に対する「共感」です。「この人が使っているなら良さそう」「この考え方、素敵だな」といった感情が最初のトリガーになります。

- Identify(確認する): 共感しただけではすぐには購入しません。ユーザーはハッシュタグ検索やGoogle検索を駆使して、その商品やサービスに関する他の口コミ、公式サイトの情報、価格などを能動的に「確認」し、自分にとって本当に価値があるかを判断します。

- Participate(参加する): 購入や利用は、単なる消費行動ではなく、そのブランドが作るコミュニティへの「参加」と捉えられます。商品を購入し、公式アカウントをフォローし、キャンペーンに応募するなど、ブランドとの関わりを深めていきます。

- Share & Spread(共有・拡散する): そして最後に、自らの購買体験や使用感をSNSで「共有・拡散」します。この投稿が、また別の誰かの「共感(Sympathize)」を生み出し、新たなサイクルの起点となるのです。

このSIPSモデルが示すように、現代の消費者は単なる受け手ではなく、情報の発信者であり、マーケティングプロセスに積極的に関与する主体へと変化しました。企業は、このループの各段階でユーザーと適切に関わり、共感を呼び、確認のための情報を提供し、参加を促し、共有したくなるような体験をデザインする必要があります。そのための最適な舞台がSNSであり、この新しい購買プロセスに対応することこそ、SNSマーケティングが注目される本質的な理由なのです。

SNSマーケティングの4つのメリット

SNSマーケティングに戦略的に取り組むことで、企業は従来のマーケティング手法では得られなかった多くの恩恵を受けることができます。ここでは、その代表的な4つのメリットについて、具体的に解説していきます。

① 認知拡大とブランディング効果

SNSマーケティングがもたらす最も大きなメリットの一つは、幅広い層への認知拡大と、共感を軸とした強力なブランディング効果です。

テレビCMや雑誌広告といった従来のマス広告は、莫大な費用がかかる割に、その広告が本当にターゲット層に届いているか、どのような印象を与えたかを正確に測定することは困難でした。しかし、SNSの世界では、ユーザーの「シェア」や「リポスト」といった機能により、一つの投稿が低コストで、時には爆発的に拡散される可能性があります。これにより、これまで自社の存在を知らなかった潜在顧客層にも、効率的にアプローチすることが可能になります。

例えば、地方の小さな工房が作ったこだわりの工芸品も、その魅力が伝わる写真やストーリーをInstagramに投稿することで、全国、さらには世界中の人々の目に触れるチャンスが生まれます。これは、地理的な制約や広告予算の壁を超えて、ビジネスの可能性を広げる大きな力となります。

さらに重要なのが、ブランディングへの貢献です。SNSは単に商品やサービスの機能的価値を伝えるだけでなく、その背景にあるストーリーや、企業が大切にしている哲学、ブランドの世界観といった「情緒的価値」を伝えるのに最適なメディアです。製品開発の裏側、社員の働く様子、社会貢献活動への取り組みなどを継続的に発信することで、ユーザーは企業に対して人間的な魅力を感じ、親近感を抱きます。

この「共感」や「親近感」の積み重ねが、「このブランドが好き」「この会社を応援したい」という感情を育み、価格や機能だけでは測れない強固なブランドロイヤリティを形成します。単なる「知名度」を上げるだけでなく、好意的なイメージを伴った「指名度」を高めること。 これがSNSマーケティングが実現するブランディングの本質です。ユーザーにとって、そのブランドが単なる選択肢の一つではなく、「自分にとって特別な存在」になるのです。

② 顧客との関係構築とファン化

SNSは、企業と顧客が直接的かつ継続的にコミュニケーションを取れる貴重な場を提供します。この双方向の対話を通じて顧客との良好な関係を築き、単なる購入者から熱心な「ファン」へと育成できる点も、SNSマーケティングの大きなメリットです。

従来の企業と顧客の関係は、購入時や問い合わせ時など、接点が限定的でした。しかしSNSでは、日常的に顧客の声に耳を傾けることができます。ユーザーからのコメントや質問に丁寧に返信したり、自社製品に関する投稿に「いいね!」をしたり、素敵なUGC(ユーザー生成コンテンツ)を公式アカウントで紹介したり…。こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、顧客に「自分は大切にされている」「この企業はきちんと向き合ってくれる」というポジティブな印象を与えます。

このような関係性は、顧客ロイヤリティを向上させ、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化に直結します。一度きりの購入で終わるのではなく、継続的に自社製品を選んでくれるリピーターとなり、さらには友人や知人に積極的に商品を勧めてくれる「ブランドの伝道師」のような存在になってくれる可能性も秘めています。

このプロセスは、CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)の一環としても非常に重要です。SNSを通じて得られる顧客からのフィードバックは、商品開発やサービス改善のための貴重なヒントの宝庫です。顧客の生の声に真摯に耳を傾け、それを事業活動に反映させていく姿勢を示すことで、信頼関係はさらに深まります。「私たちの声が、このブランドを良くしている」という当事者意識が芽生えれば、それはもはや単なる顧客と企業の関係を超えた、共創のパートナーシップと言えるでしょう。

SNSマーケティングは、顧客を「数」として捉えるのではなく、「一人ひとりの顔が見える個人」として尊重し、長期的な関係を育むための強力なツールなのです。

③ Webサイトへの集客につながる

SNSはそれ自体が魅力的なプラットフォームですが、自社のWebサイトやECサイト、ブログといったオウンドメディアへの強力な送客チャネルとしても機能します。

多くのSNSでは、プロフィール欄に自社サイトへのリンクを設置できます。まずはこの導線を確保することが基本です。その上で、日々の投稿を通じてユーザーの興味を惹きつけ、「もっと詳しく知りたい」「購入したい」という気持ちを喚起し、プロフィールや投稿内のリンクからサイト訪問を促します。

例えば、Instagramのストーリーズには「リンクスタンプ」という機能があり、閲覧者を直接任意のURLに誘導できます。新商品の発売告知や、ブログ記事の更新案内をストーリーズで行い、この機能を使えば、スムーズな送客が可能です。また、Xの投稿にブログ記事のURLを添えて発信したり、YouTube動画の概要欄にECサイトのリンクを記載したりするのも基本的な手法です。

このようにしてSNSから流入したトラフィックは、サイト全体のアクセス数を底上げするだけでなく、コンバージョン(商品購入、問い合わせ、資料請求など)の増加に直接貢献します。特に、SNSでのコミュニケーションを通じてすでにブランドに好意を抱いているユーザーからのアクセスは、他のチャネルからの流入に比べてコンバージョン率が高い傾向にあります。

さらに、SNSからのトラフィックや、SNS上での自社ブランドに関する言及(サイテーション)が増えることは、間接的にSEO(検索エンジン最適化)にも良い影響を与えると考えられています。多くの人々に話題にされているサイトは、検索エンジンから「価値の高いサイト」と評価されやすくなるためです。

つまり、SNSは単体で完結するものではなく、他のWebマーケティング施策と連携させることで、その効果を最大化できます。SNSで興味の「きっかけ」を作り、Webサイトでより深い情報を提供し、最終的なゴールへと導く。 このような一貫した導線を設計することが、ビジネスの成果を大きく左右します。

④ 低コストから始められる

多くの企業、特に中小企業やスタートアップにとって、SNSマーケティングは比較的低コストで始められるという点が大きな魅力です。

テレビ、新聞、雑誌といったマスメディアへの広告出稿には、数百万円から数千万円単位の莫大な費用が必要です。一方で、X、Instagram、Facebookなどの主要なSNSプラットフォームは、基本的に無料でアカウントを開設し、情報発信を始めることができます。 これは、マーケティングにかけられる予算が限られている企業にとって、非常に大きなアドバンテージです。

もちろん、「無料」というのはあくまでプラットフォームの利用料に限った話です。本格的に運用するには、コンテンツを企画・制作するための人件費や、より効果を高めるためのSNS広告費、分析ツールの利用料といったコストは発生します。しかし、これらのコストは企業の状況に応じて柔軟に調整が可能です。

最初は専任担当者を置かずに、既存のスタッフが兼務でスモールスタートし、反応を見ながら徐々に投稿の質や頻度を高めていく。あるいは、月に数万円程度の少額からSNS広告を試してみて、費用対効果の高い広告パターンを見つけてから投資額を増やしていく。このように、効果を測定しながら柔軟に予算をコントロールできるのが、SNSマーケティングの強みです。

高額な初期投資を必要とせず、まずは「やってみる」ことができる手軽さは、多くの企業にマーケティング活動への扉を開きました。アイデアと工夫次第で、大企業にも劣らない成果を上げるチャンスがある。このコストパフォーマンスの高さと拡張性が、SNSマーケティングが広く普及した大きな理由の一つと言えるでしょう。

SNSマーケティングの3つのデメリット・注意点

SNSマーケティングは多くのメリットをもたらす一方で、その特性ゆえのリスクや課題も存在します。光の部分だけでなく、影の部分も正しく理解し、事前に対策を講じることが、失敗を避ける上で不可欠です。ここでは、特に注意すべき3つのデメリットについて解説します。

① 炎上リスクがある

SNSマーケティングにおける最大のデメリットは、「炎上」のリスクが常に伴うことです。炎上とは、特定の投稿や企業の対応に対して、SNS上で批判的なコメントや非難が殺到し、ネガティブな情報が急速に拡散してしまう状態を指します。

情報の拡散力が高いというSNSのメリットは、ネガティブな情報に関しても同様に作用するため、ひとたび炎上が発生すると、そのダメージは計り知れません。具体的には、ブランドイメージの大幅な毀損、顧客からの信頼失墜、不買運動への発展、株価の下落など、事業の根幹を揺るがしかねない深刻な事態に繋がる可能性があります。

炎上の火種となる原因は様々です。

- 不適切な投稿: 差別的(ジェンダー、人種、宗教など)な表現、他者を軽視するような内容、公序良俗に反する投稿、災害や事件に関する配慮のない発言など。

- 誤った情報の発信: 事実確認が不十分なまま情報を発信し、ユーザーに誤解や混乱を与えてしまう。

- ステルスマーケティング(ステマ): 広告であることを隠して、あたかも中立的な個人の感想であるかのように商品やサービスを宣伝する行為。発覚した場合、ユーザーの信頼を大きく損ないます。

- 顧客への不誠実な対応: クレームや批判的なコメントに対して、無視したり、高圧的な態度で反論したりする。

- 従業員の不祥事: 従業員個人のSNSアカウントでの不適切な言動が、所属する企業の責任問題として追及されるケース。

これらのリスクを完全にゼロにすることは困難ですが、最小限に抑えるための対策は可能です。重要なのは、事前に「ソーシャルメディアガイドライン」を策定し、運用に関わる全スタッフで共有・徹底することです。ガイドラインには、投稿内容のダブルチェック体制、緊急時の連絡体制、炎上が発生してしまった場合の対応フロー(謝罪の文面、責任者の決定など)を具体的に定めておく必要があります。日頃から担当者のコンプライアンス意識を高める研修を行うことも有効です。SNSは「諸刃の剣」であることを常に念頭に置き、慎重な運用を心がける姿勢が求められます。

② 運用に手間と時間がかかる

「低コストで始められる」というメリットの裏側には、「継続的な運用には相応の手間と時間がかかる」というデメリットが存在します。SNSマーケティングを「片手間でできる簡単な作業」と軽視していると、多くの場合、失敗に終わります。

成果の出るSNSアカウント運用は、単に思いついたことを投稿するだけではありません。その裏側には、以下のような地道で多岐にわたる業務が存在します。

- 戦略策定: KGI・KPIの設定、ターゲット・ペルソナ設計、競合アカウントの分析。

- コンテンツ企画: 投稿テーマの洗い出し、月間・週間の投稿カレンダー作成。

- コンテンツ制作: 写真撮影、動画編集、画像デザイン、ライティング(キャプション作成)。

- 投稿作業: 各SNSの仕様に合わせた投稿、ハッシュタグの選定。

- コミュニケーション: コメントやDMへの返信、UGCのチェックと許諾確認。

- 広告運用: 広告クリエイティブの制作、ターゲティング設定、予算管理。

- 効果測定・分析: 各種指標のモニタリング、レポート作成、改善点の洗い出し。

これらの業務をすべて一人で、あるいは他の業務と兼務しながら高い質を維持して行うのは、非常に困難です。リソース不足は、投稿頻度の低下、コンテンツの質の悪化、ユーザーとのコミュニケーション不足などを招き、結果としてアカウントは活性化せず、何の成果も得られないという悪循環に陥りがちです。

SNSマーケティングで成功を収めるためには、それを一つの「プロジェクト」として捉え、必要なリソース(人員、時間、予算)を適切に確保することが不可欠です。社内に専任の担当者やチームを設置するか、それが難しい場合は、専門知識を持つ外部の運用代行会社に委託することも有効な選択肢となります。安易な見切り発車は避け、自社の体制を整えた上で計画的に取り組むことが、長期的な成功の鍵となります。

③ 短期的な成果が出にくい

SNSマーケティングに取り組む際に、経営層や担当者が抱きがちな誤解の一つが「すぐに結果が出るはずだ」という期待です。しかし、実際にはSNSマーケティングは、即効性を期待する施策ではなく、中長期的な視点で取り組むべき活動です。

特に、広告費をかけないオーガニックなアカウント運用の場合、その成果はブランドとユーザーとの信頼関係の構築の上に成り立ちます。信頼関係は、一朝一夕で築けるものではありません。価値のある情報を地道に発信し続け、ユーザーとの対話を重ねることで、少しずつフォロワーが増え、エンゲージメントが高まり、ブランドへの愛着が育まれていきます。このプロセスには、少なくとも半年から1年、あるいはそれ以上の時間が必要になることも珍しくありません。

アカウントを開設して数週間や数ヶ月で「フォロワーが増えない」「売上に繋がらない」と判断し、運用を諦めてしまうケースは後を絶ちません。これは、SNSマーケティングの特性を理解していないために起こる典型的な失敗パターンです。

このデメリットを乗り越えるためには、まず関係者全員が「SNSマーケティングは時間がかかるものだ」という共通認識を持つことが重要です。プロジェクトを開始する前に、期待される成果とそのタイムラインについて合意形成を図り、短期的なROI(投資対効果)だけで施策の価値を判断しないよう、社内への理解を促す必要があります。

また、売上のような最終的な成果(KGI)だけでなく、その過程にある中間指標(KPI)、例えばフォロワー数の推移、エンゲージメント率、Webサイトへのクリック数などを定点観測し、小さな成長を可視化して評価することも、モチベーションを維持する上で有効です。焦らず、しかし着実に、ユーザーとの関係という名の資産を築き上げていく。その粘り強さこそが、SNSマーケティングを成功に導くのです。

主要SNSプラットフォーム6選と各特徴

SNSマーケティングを成功させるには、各プラットフォームの特性を理解し、自社の目的やターゲットに合ったものを選ぶことが極めて重要です。ここでは、日本国内で主に利用されている6つのSNSの特徴を比較し、解説します。

| プラットフォーム | 主要ユーザー層 | メインコンテンツ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| X (旧Twitter) | 10代~40代、幅広い層 | 140文字以内の短文、画像、動画 | リアルタイム性、情報拡散力(リポスト)に優れ、トレンドが生まれやすい |

| 10代~30代の女性が中心 | 画像、動画(リール、ストーリーズ) | ビジュアル重視で世界観を表現しやすく、ブランディングやECとの相性が良い | |

| 30代~50代以上、ビジネス利用も多い | テキスト、画像、動画、イベント機能 | 実名登録制による信頼性が高く、ターゲティング精度の高い広告が強み | |

| LINE | 全世代、日本のインフラ | テキスト、スタンプ、クーポン | クローズドな1to1コミュニケーションが可能で、リピート促進に強い |

| TikTok | 10代~20代が中心 | 短尺動画 | 若年層へのリーチ力が高く、ユーザー参加型のトレンドが生まれやすい |

| YouTube | 全世代 | 動画(長尺・短尺) | 情報量の多いコンテンツで深い理解を促し、ファンコミュニティを形成しやすい |

① X (旧Twitter)

最大の特徴は「リアルタイム性」と「拡散力」です。最新ニュースやトレンド、”今”起きていることに関する情報が、他のどのSNSよりも速く共有されます。140字(全角)という文字数制限が、手軽でスピーディなコミュニケーションを促し、ユーザーの投稿頻度も高い傾向にあります。

企業の活用法としては、新商品やキャンペーンの即時的な告知、イベントの実況中継、タイムリーな話題に乗じた投稿などが効果的です。また、「リポスト(旧リツイート)」機能により、面白い投稿や有益な情報はユーザーの手で瞬く間に拡散されるため、バイラルマーケティング(口コミによる拡散)を狙った施策との相性が非常に良いプラットフォームです。フォロー&リポストキャンペーンは、フォロワー獲得や認知拡大の定番手法として広く用いられています。

一方で、匿名で利用するユーザーが多いため、気軽にコミュニケーションが取れる反面、批判的な意見も集まりやすく、炎上に発展しやすいという側面も持ち合わせています。運用の際は、慎重なコミュニケーションが求められます。

② Instagram

「ビジュアル重視」のプラットフォームであり、ブランディングに最適です。美しい写真や洗練された動画を通じて、企業や商品の世界観を直感的に伝えることができます。特に、アパレル、コスメ、食品、旅行、インテリアといった、見た目の魅力が重要な商材との親和性が非常に高いです。

フィード投稿で統一感のある世界観を演出し、24時間で消える「ストーリーズ」で日常的なコミュニケーションや限定情報を発信、短い動画「リール」でトレンドを取り入れたエンゲージメントの高いコンテンツを投稿するなど、複数の機能を使い分けることが成功の鍵となります。

また、「ショッピング機能(ShopNow)」を使えば、投稿写真から直接ECサイトの商品ページへユーザーを誘導できるため、認知から購買までの動線をスムーズに設計できます。インフルエンサーマーケティングも盛んで、憧れのインフルエンサーが紹介する商品は、ユーザーの購買意欲を強く刺激します。

③ Facebook

実名登録が基本であるため、情報の信頼性が高く、フォーマルなコミュニケーションに適したプラットフォームです。ユーザー層は30代〜50代以上が中心で、ビジネスパーソンの利用も多いのが特徴です。そのため、BtoB向けの商材や、高価格帯のサービス、不動産、金融といった信頼性が重視される分野のマーケティングに向いています。

Facebookの最大の強みは、精度の高いターゲティングが可能な広告配信です。ユーザーが登録した年齢、性別、地域、役職、興味関心といった詳細なデータに基づいて、届けたい相手に的確に広告を届けることができます。

また、企業ページ(Facebookページ)では、長文のテキストと画像を組み合わせた丁寧な情報発信が可能です。イベント機能を使ってセミナーや説明会の告知・集客を行ったり、Facebookグループ機能で特定のテーマに関心を持つユーザーを集めたコミュニティを運営したりと、多様な活用法があります。

④ LINE

日本国内において、世代を問わず圧倒的な利用率を誇る「コミュニケーションインフラ」です。他のSNSがオープンな「広場」であるのに対し、LINEは友だち登録したユーザーとのクローズドな「個室」でのコミュニケーションが基本となります。

企業は「LINE公式アカウント」を開設し、友だちになってくれたユーザーに対して、メッセージを一斉配信したり、個別のチャットで問い合わせに対応したりできます。このプッシュ型の情報発信は、ユーザーに直接メッセージを届けられるため、開封率が高いのが強みです。

主な活用法は、セール情報や新商品のお知らせ、クーポン配布といった販売促進・リピート促進です。ポイントカード機能(ショップカード)や、アンケート機能なども備わっており、顧客との継続的な関係構築(CRM)ツールとして非常に優れています。ただし、配信頻度が高すぎたり、ユーザーにとって価値のない情報ばかりを送ったりすると、ブロックされる原因となるため注意が必要です。

⑤ TikTok

10代〜20代の若年層に絶大な人気を誇る、短尺動画に特化したプラットフォームです。音楽やエフェクトを駆使したエンターテインメント性の高いコンテンツが主流で、次々と新しいトレンドが生まれる場所となっています。

TikTokの強力なレコメンドアルゴリズムは、フォロワー数に関係なく、面白い動画であれば多くのユーザーに表示される(バズる)可能性があるのが特徴です。そのため、まだ知名度の低い企業や商品でも、アイデア次第で一気に認知を広げるチャンスがあります。

企業活用の鍵は、「広告らしさ」を消し、TikTokの文化に溶け込むことです。ユーザーが真似したくなるようなダンスやチャレンジ企画(ハッシュタグチャレンジ)を仕掛け、UGCの創出を促す手法が効果的です。インフルエンサーとのタイアップも盛んで、若年層に響くリアルな言葉で商品を紹介してもらうことで、大きな反響を呼ぶことがあります。

⑥ YouTube

世界最大の動画共有プラットフォームであり、全世代にわたって幅広く利用されています。 数分の短尺動画から1時間以上の長尺動画まで、多様なコンテンツが存在します。

YouTubeマーケティングの強みは、動画ならではの豊富な情報量で、商品やサービスの魅力を深く、そして多角的に伝えられる点です。商品の使い方を実演するハウツー動画、専門知識を解説する教育系コンテンツ、開発の裏側を見せるドキュメンタリー、社員のキャラクターを活かしたバラエティ企画など、様々な切り口が考えられます。

一度投稿した動画は、企業の「資産」として蓄積され、長期間にわたって検索や関連動画から再生され続けます。チャンネル登録者という形でファンを可視化し、コメント欄やライブ配信を通じてコミュニティを形成していくことで、非常にエンゲージメントの高い顧客基盤を築くことができます。ただし、クオリティの高い動画を制作するには、企画、撮影、編集に多くのコストと時間がかかる点が課題となります。

SNSマーケティングの代表的な手法7選

SNSマーケティングと一口に言っても、そのアプローチは多岐にわたります。目的やターゲット、利用するプラットフォームに応じて、様々な手法を組み合わせることが成功への鍵となります。ここでは、代表的な7つの手法について、その概要と目的を解説します。

① SNSアカウント運用

企業が自社の公式アカウントを開設し、継続的に情報を発信していく、最も基本的かつ中心的な手法です。一般的に「SNS運用」と呼ばれる活動がこれにあたります。

主な目的は、認知度の向上、ブランディングの確立、そしてユーザーとの関係構築によるファン化です。単に商品やサービスの宣伝を繰り返すのではなく、ターゲットユーザーにとって価値のある情報(役立つ知識、共感できるストーリー、楽しめるエンタメコンテンツなど)を提供することが重要です。

成功の鍵は、各SNSの特性を理解し、そのプラットフォームの文化に合わせたコンテンツを発信すること、そしてユーザーからのコメントやメッセージに丁寧に対応し、双方向のコミュニケーションを活性化させることです。地道な活動ですが、企業の信頼という名の資産を着実に築き上げていく、全てのSNSマーケティングの土台となる手法です。

② SNS広告

各SNSプラットフォームが提供する広告枠に、費用を支払って自社の広告を配信する手法です。オーガニックなアカウント運用だけではリーチできない、より広範なターゲット層に短期間でアプローチしたい場合に非常に有効です。

最大のメリットは、プラットフォームが保有するユーザーデータを活用した、精度の高いターゲティングが可能な点です。年齢、性別、地域、興味関心、行動履歴など、様々なセグメントで配信対象を絞り込むことができるため、広告費の無駄を抑え、コンバージョンに繋がりやすいユーザーに的確に情報を届けることができます。

広告フォーマットも、画像、動画、カルーセル(複数の画像をスライド形式で見せる)、ストーリーズ広告など多岐にわたります。目的(認知拡大、サイト誘導、アプリインストール、商品購入など)に応じて最適なフォーマットとターゲティングを選択し、効果測定を繰り返しながら最適化していくことが求められます。

③ インフルエンサーマーケティング

特定の分野で大きな影響力を持つ「インフルエンサー」(YouTuber、インスタグラマー、ティックトッカーなど)に、自社の商品やサービスを自身のSNSで紹介してもらう手法です。

消費者は、企業からの直接的な宣伝よりも、信頼するインフルエンサーからの「おすすめ」に強く影響される傾向があります。そのため、この手法は第三者の視点からの信頼性の高い情報発信として、ユーザーに受け入れられやすいのが特徴です。

成功の鍵は、自社のブランドイメージやターゲット層と親和性の高いインフルエンサーを慎重に選定することです。フォロワー数だけでなく、フォロワーの属性やエンゲージメント率、過去の投稿内容などを精査する必要があります。また、広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は消費者の信頼を裏切る行為であり、景品表示法でも規制されています。必ず「#PR」「#広告」といった表記で、企業とのタイアップであることを明示しなければなりません。

④ SNSキャンペーン

プレゼント企画やコンテストなどを通じて、ユーザーの積極的な参加を促す施策です。短期間で特定の目標(フォロワー獲得、エンゲージメント向上、UGC創出など)を達成したい場合に効果を発揮します。

代表的なキャンペーンには、以下のようなものがあります。

- フォロー&リポスト(リツイート)キャンペーン: アカウントをフォローし、指定の投稿をリポストすることが応募条件。手軽に参加できるため、拡散力が高く、フォロワー増加に繋がりやすい。

- ハッシュタグ投稿キャンペーン: 指定のハッシュタグを付けて、テーマに沿った写真や動画を投稿してもらう。UGCを大量に創出でき、ブランドへの関与度を高める効果がある。

- インスタントウィンキャンペーン: 応募すると、その場ですぐに当落が分かる。ゲーム感覚で参加でき、高い参加率が期待できる。

魅力的な景品を用意することはもちろん、ユーザーが「参加したい」と思えるような、楽しくてクリエイティブな企画を立てることが重要です。

⑤ ソーシャルリスニング

専用のツールを用いて、SNS上に投稿される膨大な量のユーザーの声を収集・分析する手法です。「傾聴」という名の通り、消費者のリアルな本音に耳を傾けることで、様々なマーケティング課題の解決に繋げます。

ソーシャルリスニングの活用目的は多岐にわたります。

- 評判の把握: 自社ブランドや商品が、世の中でどのように語られているかを把握する。

- リスク管理: ネガティブな投稿や炎上の兆候を早期に検知し、迅速な対応を可能にする。

- 顧客ニーズの発見: ユーザーの不満や要望の中から、新商品開発やサービス改善のヒントを見つけ出す。

- 競合分析: 競合他社の商品や施策に対するユーザーの反応を分析する。

勘や経験則に頼るのではなく、データに基づいて客観的な意思決定を行うための、守りと攻めの両面で非常に重要な手法です。

⑥ ソーシャルログイン

ユーザーが普段利用しているSNS(X、Facebook、LINEなど)のアカウント情報を利用して、自社のWebサイトやアプリに会員登録・ログインできるようにする機能です。

多くのユーザーは、新しいサイトで一から個人情報を入力する会員登録を面倒に感じ、途中で離脱してしまいます。ソーシャルログインを導入することで、ユーザーは数クリックで簡単に登録を完了できます。この登録プロセスの簡略化は、会員登録率やコンバージョン率の向上に大きく貢献します。

企業側にとっても、ユーザーの離脱を防げるだけでなく、ユーザーが許可した範囲でSNSのプロフィール情報(氏名、メールアドレス、プロフィール写真など)を取得できるため、その後のマーケティング活動に活かすことが可能です。

⑦ ソーシャルギフト

住所や本名を知らない相手にも、SNSのメッセージ機能やメールなどを通じて、手軽にギフトを贈ることができるサービスです。受け取った側が自分で配送先住所を入力するため、贈り手はURLを送るだけで完結します。

この手軽さから、誕生日や記念日だけでなく、日頃のちょっとしたお礼など、カジュアルなシーンでの利用が広がっています。企業は、自社の商品をこれらのソーシャルギフトサービスに対応させることで、新たな販売チャネルを開拓できます。

また、SNSキャンペーンの景品としてソーシャルギフト(例:コンビニで交換できるコーヒーのデジタルギフト券など)を活用するケースも増えています。物理的な在庫管理や配送の手間が不要なため、キャンペーン運営を効率化できるメリットがあります。ユーザーにとっても、手軽に受け取れる嬉しいインセンティブとなります。

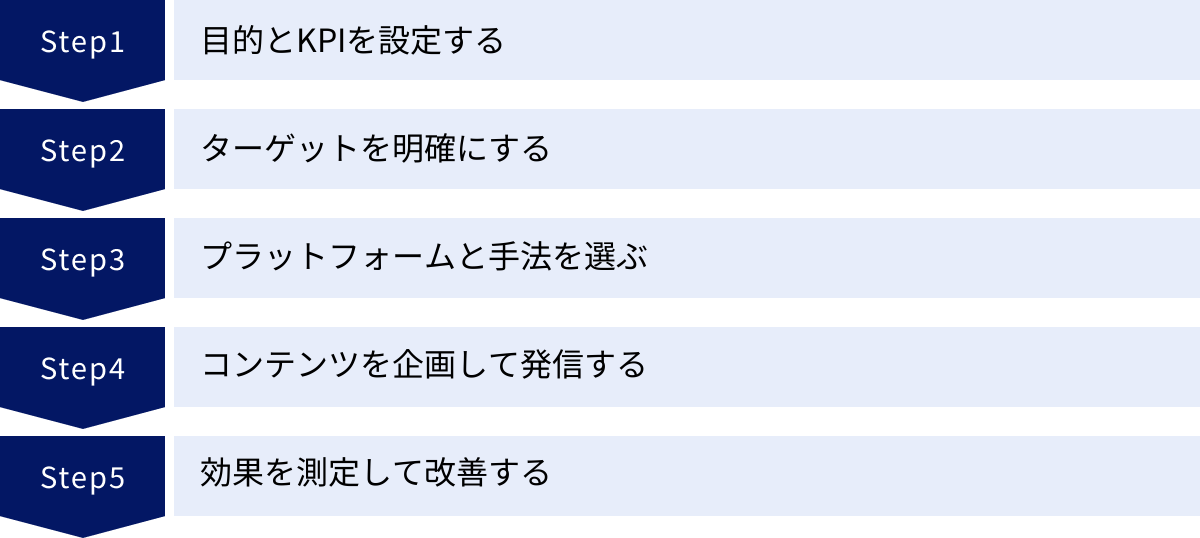

SNSマーケティングの始め方5ステップ

SNSマーケティングを成功させるためには、やみくもに投稿を始めるのではなく、計画的かつ戦略的に進めることが不可欠です。ここでは、これからSNSマーケティングを始める企業が踏むべき基本的な5つのステップを解説します。

① 目的とKPIを設定する

全てのマーケティング活動の出発点は、「何のためにやるのか?」という目的(KGI: Key Goal Indicator)を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、施策の方向性がぶれてしまい、効果を正しく評価することもできません。

SNSマーケティングの目的は、企業の事業課題によって様々です。

- 認知拡大: まだ知られていない自社ブランドや新商品を、より多くの人に知ってもらいたい。

- ブランディング: ブランドの価値観や世界観を伝え、好意的なイメージを形成したい。

- 売上向上: ECサイトや実店舗への送客を増やし、直接的な売上に繋げたい。

- リード獲得: BtoBビジネスにおいて、見込み客の情報を獲得したい。

- 顧客ロイヤリティ向上: 既存顧客との関係を深め、ファンになってもらいたい。

目的が定まったら、その達成度を測るための具体的な数値目標である「KPI(Key Performance Indicator)」を設定します。 例えば、「認知拡大」が目的ならKPIは「インプレッション数」「リーチ数」「フォロワー数」に、「売上向上」が目的なら「Webサイトへのクリック数(CTR)」「コンバージョン数(CVR)」になります。

KPIを設定する際は、「SMART」の法則を意識すると良いでしょう。

- Specific(具体的か): 誰が読んでも同じ解釈ができるか。

- Measurable(測定可能か): 数値で測れるか。

- Achievable(達成可能か): 現実的な目標か。

- Relevant(関連性があるか): KGI(最終目標)と関連しているか。

- Time-bound(期限が明確か): いつまでに達成するか決まっているか。

「半年でInstagramのフォロワーを5,000人増やす」といった具体的なKPIを設定することで、チームの目指す方向が一つになり、モチベーションも維持しやすくなります。

② ターゲットを明確にする

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲットを具体的に定義します。 あらゆる人に向けた当たり障りのないメッセージは、結局誰の心にも響きません。ターゲットを絞り込むことで、コンテンツの内容や言葉遣い、発信する時間帯などが最適化され、より深く刺さるコミュニケーションが可能になります。

ターゲットを明確にするためには、「ペルソナ」を設定する手法が有効です。ペルソナとは、自社の商品やサービスにとって最も理想的な架空の顧客像のことです。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成

- ライフスタイル: 趣味、価値観、休日の過ごし方、情報収集の方法

- SNS利用動向: どのSNSを、いつ(通勤中、寝る前など)、どのような目的で使っているか

- 課題や悩み: そのペルソナが抱えている仕事やプライベートでの悩み、解決したいこと

例えば、「東京都心在住、32歳、IT企業勤務の独身女性。美意識が高く、週末はヨガやカフェ巡りを楽しむ。情報収集は主にInstagramで行い、寝る前にストーリーズやリールをチェックするのが日課」といったように、一人の人物が目に浮かぶまで具体的に描写します。

このペルソナが、どのような情報なら「いいね!」を押したくなるか、どのような言葉なら共感してくれるかを想像しながらコンテンツを企画することが、エンゲージメントの高いアカウントを作るための第一歩となります。

③ プラットフォームと手法を選ぶ

ステップ①で設定した「目的」と、ステップ②で明確にした「ターゲット」に基づいて、最も効果的なSNSプラットフォームとマーケティング手法を選択します。

例えば、

- 目的: 10代〜20代女性向けコスメの認知拡大

- ターゲット: トレンドに敏感な女子大生

- 最適なプラットフォーム: Instagram、TikTok

- 効果的な手法: インフルエンサーマーケティング、ハッシュタグキャンペーン、リール動画

というように、目的とターゲットに応じて最適な組み合わせは異なります。もし、40代男性のビジネスパーソン向けにSaaSツールのリードを獲得したいのであれば、Facebookで詳細なターゲティング広告を配信したり、Xで業界の最新情報を発信して専門性を示したりする方が効果的でしょう。

この際、自社のリソース(人的・時間的・金銭的コスト)を考慮することも非常に重要です。理想を追い求めるあまり、運用体制が追い付かないプラットフォームや手法を選んでしまっては本末転倒です。最初は一つのプラットフォームに集中し、成果が出てきたら他のプラットフォームにも展開していくなど、現実的な計画を立てましょう。

④ コンテンツを企画して発信する

運用するプラットフォームと手法が決まったら、いよいよコンテンツの企画と発信に移ります。ここで重要になるのが、アカウント全体の「運用方針(トーン&マナー)」を決めることです。

- キャラクター: 親しみやすい友人風か、信頼できる専門家風か。

- 言葉遣い: ですます調か、くだけた口語体か。絵文字や顔文字は使うか。

- ビジュアル: 写真の色味や構図、デザインのテイストを統一する。

- 投稿頻度: 毎日投稿するのか、週に3回なのか。

これらの方針を一貫させることで、アカウントに統一感が生まれ、ブランドイメージが確立されます。

その上で、「コンテンツカレンダー」を作成し、計画的に投稿を管理することをお勧めします。カレンダーには、投稿日時、投稿内容のテーマ、担当者などを記載し、チームで共有します。これにより、投稿のネタ切れを防ぎ、バランスの取れた情報発信が可能になります。

コンテンツの内容は、一方的な宣伝ばかりにならないよう注意が必要です。ユーザーにとって「役立つ」「共感できる」「面白い」と感じる価値提供コンテンツと、商品紹介などの宣伝コンテンツのバランスを、例えば「8:2」程度に保つのが理想的です。

⑤ 効果を測定して改善する

SNSマーケティングは「発信して終わり」ではありません。投稿した結果を分析し、次のアクションに繋げる「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を回し続けることが、成果を最大化する上で最も重要です。

- Plan(計画): ステップ①〜④で立てた計画。

- Do(実行): 計画に基づいてコンテンツを発信する。

- Check(評価): 各SNSが提供する無料の分析機能(Instagramのインサイト、Xアナリティクスなど)や、外部の分析ツールを活用し、設定したKPIの数値をモニタリングする。どの投稿のエンゲージメントが高かったか、フォロワーはどの時間帯にアクティブか、どの投稿からサイトへのクリックが多かったかなどを分析します。

- Action(改善): 分析結果から得られた「成功要因」や「課題」を基に、次回のコンテンツ企画や投稿戦略を改善する。「A/Bテスト」を実施し、異なるパターンの投稿を試して効果を比較するのも有効です。

このサイクルを地道に、そして継続的に回していくことで、アカウントは着実に成長していきます。データに基づいた客観的な改善の繰り返しこそが、SNSマーケティング成功への王道なのです。

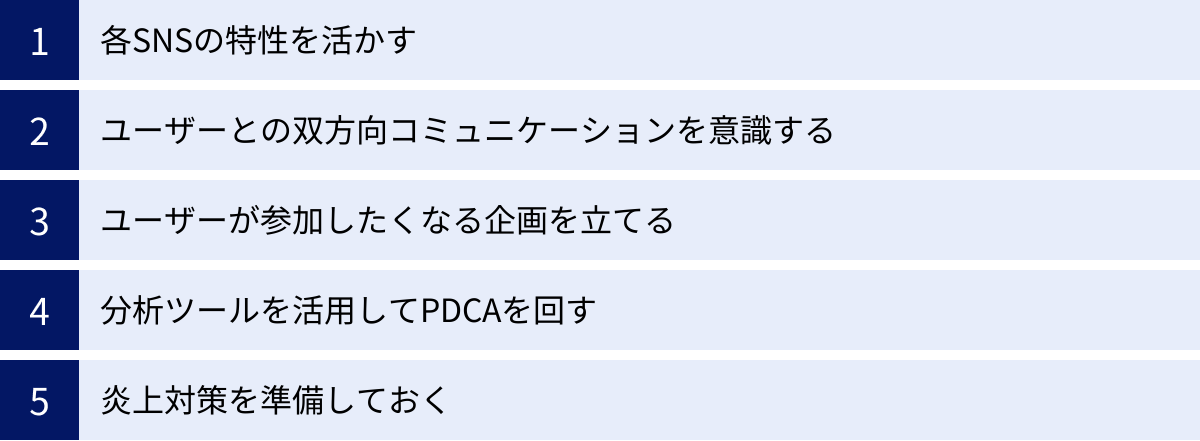

SNSマーケティングを成功させるためのポイント

SNSマーケティングを始め、継続的に成果を出していくためには、いくつかの重要な心構えとテクニックがあります。ここでは、多くの成功企業が実践している5つのポイントをご紹介します。

各SNSの特性を活かす

一つのコンテンツを作成し、それを全てのSNSプラットフォームにそのままコピー&ペーストで投稿する「ワンソース・マルチユース」は、効率的に見えて実は効果が薄いやり方です。各SNSには独自の文化、ユーザー層、そして最適なコンテンツフォーマットが存在します。 これらを無視した投稿は、それぞれのプラットフォームのユーザーに響きません。

- X(旧Twitter)では、トレンドや時事ネタに絡めた速報性・リアルタイム性のある投稿が好まれます。

- Instagramでは、フィードで統一された世界観を表現する美しいビジュアルが、リールではトレンドの音源を使ったエンタメ性の高い短尺動画が求められます。

- Facebookでは、少し長文でも信頼性のある情報や深い考察が読まれる傾向にあります。

- YouTubeでは、ユーザーの疑問や悩みを解決する、網羅性の高い情報を盛り込んだ動画が価値を持ちます。

このように、同じ情報を伝えるにしても、プラットフォームごとに見せ方や切り口を最適化(カスタマイズ)することが不可欠です。「郷に入っては郷に従え」の精神で、各SNSの特性を最大限に活かしたコンテンツ作りを心がけましょう。

ユーザーとの双方向コミュニケーションを意識する

SNSは企業が一方的に情報を発信するだけの掲示板ではありません。ユーザーと企業が対等な立場で対話する「コミュニケーションの場」です。この本質を理解し、双方向のやり取りを積極的に行うことが、ファンを育てる上で極めて重要です。

企業の公式アカウントでありながら、まるで一人の人間がそこにいるかのような「中の人」の存在を感じさせる運用は、ユーザーに親近感を与えます。

- ユーザーからのコメントや質問には、定型文ではなく、心を込めて丁寧に返信する。

- 自社の商品やサービスについて言及しているユーザーの投稿(UGC)を見つけたら、「いいね!」や感謝のコメントを送る。

- 許可を得た上で、素敵なUGCを自社のアカウントで紹介(リポストやストーリーズでのシェア)する。

- ライブ配信機能を活用し、リアルタイムでユーザーからの質問に答える。

こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、「この企業は私たちを大切にしてくれる」という信頼感を生み、エンゲージメントを高めます。「発信する」のではなく「対話する」というスタンスを持つことが、SNS時代の企業に求められる姿勢です。

ユーザーが参加したくなる企画を立てる

ユーザーを単なる「情報の受け手」のままにしておくのではなく、ブランドの活動に「参加」してもらうことで、エンゲージメントとブランドへの愛着は飛躍的に高まります。ユーザーが能動的に関わりたくなるような、魅力的な企画を立てましょう。

- ハッシュタグキャンペーン: 「#私のおうち〇〇(ブランド名)」のようなハッシュタグを用意し、ユーザーにテーマに沿った投稿を促します。優れた投稿を表彰したり、集まった投稿でモザイクアートを作成したりと、参加する楽しさを演出します。

- 投票・アンケート機能の活用: Instagramのストーリーズなどにある投票機能を使って、「次の新商品のカラーはどっちがいい?」「週末に見たいコンテンツは?」といった質問を投げかけます。ユーザーは手軽に参加でき、企業は顧客のニーズを直接知ることができます。

- お悩み相談・Q&A企画: ユーザーから寄せられた悩みや質問に、専門家である企業アカウントが答える企画です。ユーザーにとって有益な情報を提供できると同時に、企業の信頼性も高まります。

重要なのは、ユーザーがコンテンツを「自分ごと化」できる仕掛けを作ることです。自分が参加した企画や、自分の意見が反映された商品は、自然と応援したくなるものです。

分析ツールを活用してPDCAを回す

SNS運用を成功に導くには、勘や感覚だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な分析と改善(PDCAサイクル)が欠かせません。そのために、分析ツールを積極的に活用しましょう。

まずは、各SNSが公式に提供している無料の分析機能(インサイト)を使いこなすことが基本です。

- インプレッション数・リーチ数: 投稿がどれだけの人に見られたか。

- エンゲージメント率: 投稿に対して、いいね、コメント、保存などの反応がどれだけあったか。

- フォロワーの属性: フォロワーの年齢、性別、地域などの内訳。

- アクティブな時間帯: フォロワーが最もSNSを利用している時間帯。

これらのデータを定期的に確認し、「どのような投稿が伸びやすいのか」「どの時間帯に投稿するのが効果的か」といった仮説を立て、検証していくことが重要です。

さらに高度な分析を行いたい場合は、サードパーティ製の有料分析ツールを導入することも検討しましょう。これらのツールを使えば、競合他社のアカウント分析、特定のキーワードに関するUGCの収集・分析、キャンペーンの効果測定、炎上の兆候検知など、より戦略的なインサイトを得ることが可能になります。

炎上対策を準備しておく

SNSを運用する上で、炎上のリスクを完全にゼロにすることはできません。だからこそ、万が一の事態が発生した際に、被害を最小限に食い止めるための「備え」をしておくことが極めて重要です。

具体的には、以下の2点を事前に準備しておくべきです。

- ソーシャルメディアポリシー(ガイドライン)の策定:

SNS運用に関わる全てのスタッフが遵守すべきルールを明文化します。「投稿して良い内容・禁止する内容」「投稿前のダブルチェック体制」「個人アカウントでの情報発信に関する注意点」「著作権や肖像権の扱い」などを具体的に定め、周知徹底します。 - エスカレーションフローの確立:

炎上の火種となるような投稿を発見した場合や、実際に批判が殺到し始めた場合に、「誰が」「誰に」「どのような情報を」「どのタイミングで」報告・相談し、「最終的な意思決定は誰が行うか」という一連の流れを明確に決めておきます。このフローが確立されていれば、混乱の中で対応が後手に回る事態を防ぎ、迅速かつ組織的な対応が可能になります。

炎上は、起きてから慌てて対応するのでは手遅れです。「転ばぬ先の杖」として、リスク管理体制を構築しておくことが、企業ブランドを守る上で不可欠なポイントです。

SNSマーケティングの相談ができるおすすめ会社

自社にSNSマーケティングのノウハウやリソースがない場合、専門の支援会社に相談するのも有効な選択肢です。ここでは、豊富な実績と専門性を持つ代表的な会社をいくつかご紹介します。

株式会社サイバー・バズ

インフルエンサーマーケティング領域において、国内トップクラスの実績を持つ会社です。独自のインフルエンサーネットワークを複数保有しており、美容、ファッション、食品、育児など、様々なジャンルに強みを持つインフルエンサーを起用したプロモーションを得意としています。インフルエンサーの選定から企画立案、効果測定までを一気通貫でサポートしてくれます。また、インフルエンサーマーケティングだけでなく、SNSアカウントの運用代行や広告運用、ユーザーの口コミ(UGC)を促進・活用するソリューションなど、SNSマーケティング全般に関する幅広いサービスを提供しているのが特徴です。

(参照:株式会社サイバー・バズ 公式サイト)

テテマーチ株式会社

特にInstagramマーケティングの支援に強みを持つ会社として知られています。自社で開発・提供するInstagram分析ツール「SINIS(サイニス)」は、多くの企業に導入されており、データに基づいた的確なアカウント分析とコンサルティングに定評があります。また、Instagramキャンペーンを簡単に実施できるツール「boite(ボワット)」も提供しており、UGC創出やフォロワー獲得を目的とした施策の企画・実行支援も得意としています。戦略策定から日々の運用、効果測定、そして次なる施策の提案まで、伴走型の支援を期待できる会社です。

(参照:テテマーチ株式会社 公式サイト)

株式会社ホットリンク

ソーシャルリスニングツールの草分け的存在である「BuzzSpreader powered by クチコミ@係長」を提供している会社です。SNS上の膨大な口コミデータを収集・分析し、そこから得られるインサイトを基にしたコンサルティングが最大の強みです。データドリブンなアプローチで、企業のSNSマーケティング戦略の立案や、UGCを活用した売上向上施策を支援します。特に、情報の拡散性が高いX(旧Twitter)のデータ分析と、それを活用したマーケティング戦略に定評があります。データに基づいて課題を発見し、根拠のある施策を実行したい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社ホットリンク 公式サイト)

GROVE株式会社

多数のインフルエンサーやクリエイターが所属するプロダクションであり、その知見を活かしたインフルエンサーマーケティングやSNSプロモーションを得意としています。特にYouTubeやTikTokといった動画プラットフォームに強く、所属クリエイターとのタイアップによる質の高い動画コンテンツ企画・制作に定評があります。単にインフルエンサーをキャスティングするだけでなく、企業の課題に合わせて最適な企画を立案し、クリエイターの個性を最大限に活かしたプロモーションを実現します。若年層をターゲットにしたブランディングや商品認知拡大を目指す企業にとって、有力な選択肢の一つです。

(参照:GROVE株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、SNSマーケティングの基本から、注目される背景、メリット・デメリット、主要プラットフォームの特徴、具体的な手法、そして成功のためのポイントまで、幅広く解説してきました。

SNSはもはや単なる交流ツールではなく、企業のブランド価値を高め、顧客との絆を深め、ビジネスを成長させるための不可欠な戦略ツールです。その力を最大限に引き出すためには、表面的なテクニックに終始するのではなく、その本質を理解し、一貫した戦略に基づいて行動することが求められます。

SNSマーケティング成功の鍵を改めてまとめると、以下の4点に集約されます。

- 明確な目的とKPIの設定: 「何のためにやるのか」を定め、測定可能な目標を立てる。

- ターゲットとプラットフォームの適切な選定: 「誰に届けたいのか」を明確にし、そのターゲットがいる場所に最適な方法でアプローチする。

- ユーザーとの双方向コミュニケーション: 一方的な情報発信ではなく、「対話」を通じて信頼関係を築く。

- 継続的な分析と改善: データに基づいて効果を測定し、PDCAサイクルを回し続ける。

これからSNSマーケティングを始める方も、すでに取り組んでいる方も、ぜひこの記事で得た知識を参考に、自社の課題と向き合い、次の一歩を踏み出してみてください。まずは自社の「目的」と「ターゲット」を改めて見つめ直すことから始めてみましょう。地道な努力の先に、顧客に愛され、選ばれ続けるブランドへの道が拓けているはずです。