現代のマーケティング戦略において、SNS広告は無視できない重要な存在となっています。スマートフォンの普及に伴い、多くの人々が日常的にSNSを利用して情報収集やコミュニケーションを行っており、そのプラットフォーム上に広告を配信することは、企業がターゲット顧客と接点を持つための極めて効果的な手段です。

この記事では、SNS広告の基本的な知識から、他のWeb広告との違い、具体的なメリット・デメリット、費用相 пережまでを網羅的に解説します。さらに、主要な8つのSNS広告媒体それぞれの特徴を徹底比較し、自社のビジネスに最適な媒体を選ぶための指針を提示します。これからSNS広告を始めたいと考えている方や、すでに運用しているものの成果に伸び悩んでいる方にとって、実践的な知識と具体的なアクションプランが得られる内容となっています。

目次

SNS広告とは

SNS広告とは、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LINEといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のプラットフォーム上に配信される広告全般を指します。これらの広告は、ユーザーのタイムラインやフィード、ストーリーズといったコンテンツの間に、通常の投稿と似た形式で自然に表示される「インフィード広告」が主流です。

多くの人々がプライベートな時間や移動中にスマートフォンでSNSを閲覧する現代において、SNS広告はユーザーの生活に溶け込む形で情報を届けることができる強力なマーケティングツールとして注目されています。総務省の調査によれば、日本国内におけるSNSの利用率は年々増加傾向にあり、2022年には8割を超える人々が何らかのSNSを利用しているというデータもあります。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)この広範なリーチと、利用時間の長さが、SNSを広告媒体として非常に魅力的なものにしています。

SNS広告の最大の特徴は、各プラットフォームが保有する膨大なユーザーデータを活用した高精度なターゲティングが可能な点にあります。ユーザーが自ら登録した年齢、性別、居住地、職業、学歴といったデモグラフィック情報に加え、趣味・関心、ライフイベント、フォローしているアカウントの種類といったサイコグラフィック情報に基づいて、広告を表示する対象を細かく絞り込むことができます。これにより、自社の商品やサービスに強い関心を持つ可能性が高い「見込み客」に対して、効率的にアプローチできます。

また、SNS広告は単に情報を一方的に伝えるだけでなく、ユーザーからの「いいね!」「コメント」「シェア」といった反応(エンゲージメント)を通じて、双方向のコミュニケーションを生み出す可能性を秘めています。ユーザーが広告に対してポジティブな反応を示し、それを友人にシェアすることで、広告はオーガニックな(自然発生的な)口コミとして拡散され、当初の想定をはるかに超える範囲にまでリーチが拡大することもあります。これは、他のWeb広告にはない、SNSならではの大きなメリットと言えるでしょう。

この記事を通じて、SNS広告の基本的な仕組みから、具体的な始め方、そして成果を最大化するための運用ポイントまで、深く理解を掘り下げていきましょう。

SNS広告と他のWeb広告との違い

SNS広告はWeb広告の一種ですが、代表的な他のWeb広告である「リスティング広告」や「ディスプレイ広告」とは、その目的やアプローチの方法において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自社のマーケティング目的に応じて最適な広告手法を選択する上で非常に重要です。

| 広告の種類 | 主な目的 | ターゲット層 | アプローチ手法 |

|---|---|---|---|

| SNS広告 | 認知拡大、ブランディング、ファン育成 | 潜在層 | ユーザーの属性や興味関心に基づき、ニーズを喚起する |

| リスティング広告 | コンバージョン獲得、販売促進 | 顕在層 | ユーザーの検索キーワードに基づき、具体的な解決策を提示する |

| ディスプレイ広告 | 認知拡大、リターゲティング | 潜在層・準顕在層 | ユーザーの閲覧履歴などに基づき、幅広いWebサイトに表示する |

リスティング広告との違い

リスティング広告(検索連動型広告)とSNS広告の最も大きな違いは、アプローチするターゲット層にあります。

リスティング広告は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードを検索した際に、その検索結果ページに表示される広告です。例えば、「引越し 見積もり」と検索するユーザーは、まさに今、引越しを検討しており、具体的な情報を求めている状態です。このように、自らのニーズや課題をすでに自覚し、解決策を探している「顕在層」にアプローチするのがリスティング広告の得意分野です。目的が明確であるため、Webサイトへの流入や商品の購入、問い合わせといったコンバージョン(成果)に直結しやすいという特徴があります。

一方、SNS広告は、主に「潜在層」へのアプローチを目的としています。潜在層とは、現時点では特定の商品やサービスを積極的に探してはいないものの、きっかけさえあれば将来的に顧客になる可能性を秘めているユーザー層のことです。SNSを利用している多くのユーザーは、友人との交流や暇つぶし、情報収集を目的としており、何かを「検索」しているわけではありません。SNS広告は、そうしたユーザーのタイムラインに自然な形で現れ、「こんな便利な商品があったのか」「このサービス、面白そう」といった新たな気づきや興味を喚起します。

つまり、リスティング広告が「需要に応える」広告であるのに対し、SNS広告は「需要を創り出す」広告であると言えます。この特性から、SNS広告は新商品の認知拡大や、ブランドの世界観を伝えてファンを育成するブランディング活動に非常に適しています。

ディスプレイ広告との違い

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画、テキスト形式の広告です。ニュースサイトやブログなど、様々な媒体に広告を掲載できるため、幅広いユーザーにリーチできるのが特徴です。この点において、潜在層にアプローチするという目的はSNS広告と共通しています。しかし、両者の間には「ターゲティングの精度」と「コミュニケーションの質」において大きな違いがあります。

ディスプレイ広告のターゲティングは、主にCookie(クッキー)を利用して収集したユーザーのWebサイト閲覧履歴や検索履歴に基づいて行われます。例えば、特定のファッションサイトを訪れたユーザーに対して、別のサイトでそのブランドの広告を表示する(リターゲティング)といった手法が一般的です。

それに対して、SNS広告のターゲティングは、前述の通り、ユーザーが自ら登録した詳細なプロフィール情報に基づいています。年齢、性別、居住地、勤務先、役職、興味・関心、さらには「最近婚約した」「もうすぐ子供が生まれる」といったライフイベントまで、極めてパーソナルで正確なデータを用いることができます。このため、ディスプレイ広告よりもさらに細かく、狙ったターゲット層に対してピンポイントで広告を届けることが可能です。

また、コミュニケーションの質も異なります。ディスプレイ広告は基本的に一方通行の情報提供ですが、SNS広告は「いいね!」やコメント、シェアといった機能を備えており、ユーザーとの双方向のコミュニケーションが可能です。広告に対してユーザーがコメントを寄せ、企業がそれに返信するといったやり取りを通じて、企業とユーザーの間にエンゲージメント(つながり)が生まれます。このエンゲージゲージメントは、ブランドへの親近感や信頼感を醸成し、長期的なファンを育成する上で重要な役割を果たします。

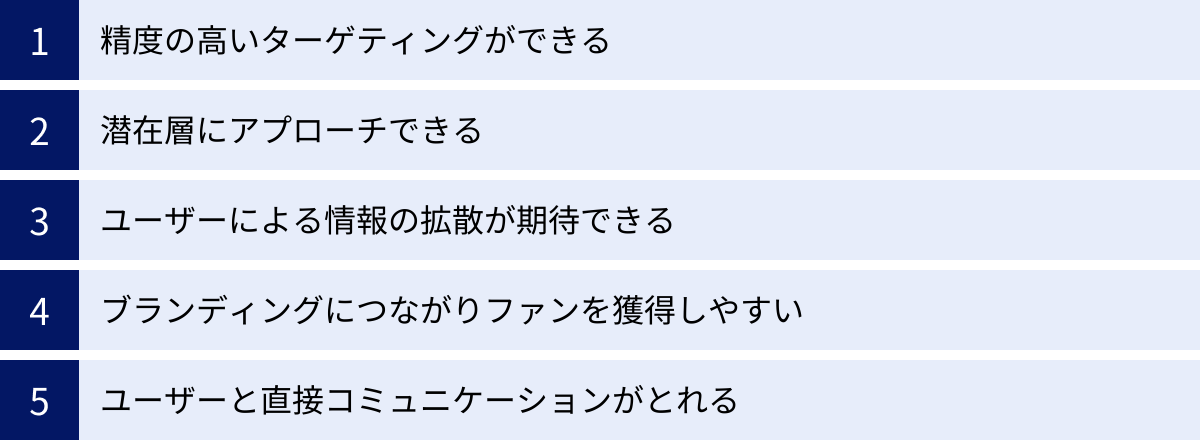

SNS広告を利用する5つのメリット

SNS広告は、他のWeb広告にはない独自の強みを数多く持っています。ここでは、企業がSNS広告を活用することで得られる代表的な5つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

① 精度の高いターゲティングができる

SNS広告が持つ最大のメリットは、驚くほど精度の高いターゲティング能力にあります。SNSプラットフォームは、ユーザーがアカウント登録時に自発的に提供した詳細な個人情報を保有しています。これには、以下のようなデータが含まれます。

- デモグラフィックデータ: 年齢、性別、居住地域、言語、学歴、職業、所得水準など。

- サイコグラフィックデータ: 興味・関心(フォローしているページや「いいね!」した投稿から推測)、ライフスタイル、価値観など。

- 行動データ: SNS内での行動履歴、特定の投稿へのエンゲージメント、アプリの利用状況など。

- ライフイベント: 「婚約中」「新婚」「最近引っ越した」「新しい仕事に就いた」など、人生の節目に関する情報。

これらの膨大なデータを組み合わせることで、「東京都渋谷区在住で、25〜30歳の未婚女性、ファッションと旅行に興味があり、最近転職したばかり」といった、非常に具体的なペルソナ(理想の顧客像)に対して、ピンポイントで広告を配信できます。広告費用を無駄にすることなく、最も購入確度の高い見込み客に直接アプローチできるため、費用対効果(ROI)を最大化することが可能です。

さらに、多くのSNS広告プラットフォームでは、「カスタムオーディエンス」や「類似オーディエンス(Lookalike Audience)」といった高度なターゲティング機能が提供されています。

- カスタムオーディエンス: 自社が保有する顧客リスト(メールアドレスや電話番号)や、自社サイトを訪問したユーザーのリストをアップロードし、そのリストに含まれるユーザーに対してSNS上で広告を配信する機能です。既存顧客へのアップセルやクロスセル、あるいは一度サイトを訪れたものの購入に至らなかったユーザーへのリターゲティングに非常に有効です。

- 類似オーディエンス: カスタムオーディエンスで作成したリスト(例えば、「優良顧客リスト」)を元に、そのユーザーたちと行動や属性が似ている他のSNSユーザーをプラットフォームが自動的に探し出し、新たなオーディエンスリストを作成する機能です。これにより、自社の優良顧客と似た傾向を持つ、質の高い新規見込み客を効率的に開拓できます。

② 潜在層にアプローチできる

前述の通り、SNS広告は「潜在層」、つまりまだ自身のニーズや課題に気づいていないユーザー層にアプローチするのに非常に優れた手法です。

検索エンジンを使うユーザーは、すでに何らかの目的を持っていますが、SNSを利用するユーザーの多くは、明確な目的を持たずにタイムラインを眺めています。このリラックスした状態で、興味を引く広告に接触すると、ユーザーは「こんな商品があったんだ」「このサービスを使えば、もっと生活が楽しくなるかもしれない」と、それまで意識していなかった新たな欲求を喚起されることがあります。

例えば、キャンプに特別強い関心はなかったけれど、友人が楽しそうにしている投稿を見て「少しやってみたいな」と感じているユーザーのフィードに、初心者に優しいキャンプ用品セットの魅力的な動画広告が表示されたとします。このユーザーは、この広告をきっかけにキャンプへの興味を深め、最終的に商品を購入するかもしれません。これが、SNS広告による「需要の創造」です。

このように、潜在層にアプローチすることは、市場そのものを拡大し、未来の顧客を育成することにつながります。顕在層だけをターゲットにしていては、競合他社との限られたパイの奪い合いになりがちですが、潜在層に働きかけることで、自社ブランドの新たなファンを開拓し、持続的な成長の基盤を築くことができます。

③ ユーザーによる情報の拡散が期待できる

SNSの最も強力な特徴の一つが、情報の「拡散性」です。ユーザーは、面白い、共感できる、あるいは有益だと感じたコンテンツを、「シェア」や「リツイート」といった機能を使って簡単に友人やフォロワーと共有します。

SNS広告もこの例外ではありません。広告クリエイティブがユーザーの心に響けば、それは単なる広告として消費されるだけでなく、ユーザー自身の手によってオーガニックな投稿として拡散されていきます。この二次的な拡散は、広告主が意図したリーチを大きく超え、爆発的な認知度向上をもたらすことがあります。いわゆる「バズる」という現象です。

ユーザーによってシェアされた広告は、友人からのおすすめ情報として受け取られるため、企業が直接発信する広告よりも信頼されやすく、受け入れられやすい傾向があります。これは「アーンドメディア(Earned Media)」と呼ばれる効果であり、広告費をかけずに得られる非常に価値の高い露出です。

この拡散効果を最大限に引き出すためには、単に商品を宣伝するだけでなく、ユーザーが「誰かに教えたい」と思えるような付加価値のあるコンテンツを制作することが重要です。例えば、思わず笑ってしまうような面白い動画、感動的なストーリー、生活に役立つ便利な知識、あるいは参加したくなるような魅力的なキャンペーンなどが考えられます。UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)を促進するようなハッシュタグキャンペーンなども、拡散を狙う上で非常に有効な手法です。

④ ブランディングにつながりファンを獲得しやすい

SNS広告は、短期的な売上向上だけでなく、長期的な視点でのブランディングやファン育成においても大きな力を発揮します。

テレビCMや新聞広告といった従来のマス広告は、一方的な情報伝達になりがちですが、SNS広告は継続的なコミュニケーションを通じて、ユーザーとブランドの間に感情的なつながりを築くことができます。広告を通じて、企業が大切にしている価値観やビジョン、商品開発の裏側にあるストーリーなどを発信し続けることで、ユーザーは次第にそのブランドに親近感や共感を抱くようになります。

例えば、環境に配慮した素材で作られた商品を販売するアパレルブランドが、その生産背景やサステナビリティへの取り組みを伝える広告を定期的に配信したとします。ユーザーは、単にデザインが気に入ったからという理由だけでなく、「このブランドの考え方が好きだから」という理由で商品を選ぶようになるかもしれません。

このようにして形成されたブランドへの愛着やロイヤリティは、価格競争に巻き込まれにくい強固な顧客基盤を築きます。彼らは単なる顧客ではなく、ブランドを応援し、積極的に口コミを広めてくれる「熱心なファン」となります。ファンは、新商品が出れば積極的に購入してくれ、時にはブランドにとって有益なフィードバックを提供してくれることもあります。こうしたファンコミュニティの存在は、企業にとって何物にも代えがたい資産となるでしょう。

⑤ ユーザーと直接コミュニケーションがとれる

SNS広告は、企業とユーザーが直接対話できる貴重な機会を提供します。広告に寄せられたコメントや質問に対して、企業アカウントが迅速かつ丁寧に対応することで、ユーザーは「自分の声が届いている」「大切にされている」と感じ、ブランドへの信頼感を深めます。

この双方向のコミュニケーションは、様々なメリットをもたらします。

- 顧客満足度の向上: ユーザーの疑問や不安をその場で解消することで、購入へのハードルを下げ、顧客満足度を高めることができます。

- リアルなフィードバックの収集: コメント欄は、ユーザーの率直な意見や感想が集まる宝庫です。広告クリエイティブへの反応はもちろん、商品やサービスに対する改善点や新たなニーズのヒントを得ることができます。これらの「生の声」は、マーケティング戦略の見直しや商品開発に活かせる貴重なデータとなります。

- ポジティブな関係性の構築: 丁寧なコミュニケーションを積み重ねることで、企業とユーザーの間にポジティブな関係性が生まれます。問題が発生した際にも、普段からの信頼関係があれば、ユーザーは冷静な対応をしてくれる可能性が高まります。

ただし、ネガティブなコメントが寄せられる可能性もあるため、誠実かつ迅速な対応が求められます。コメントを無視したり、不誠実な対応をしたりすると、かえってブランドイメージを損なうことになりかねません。ソーシャルメディア上のコミュニケーションポリシーを事前に定めておくことが重要です。

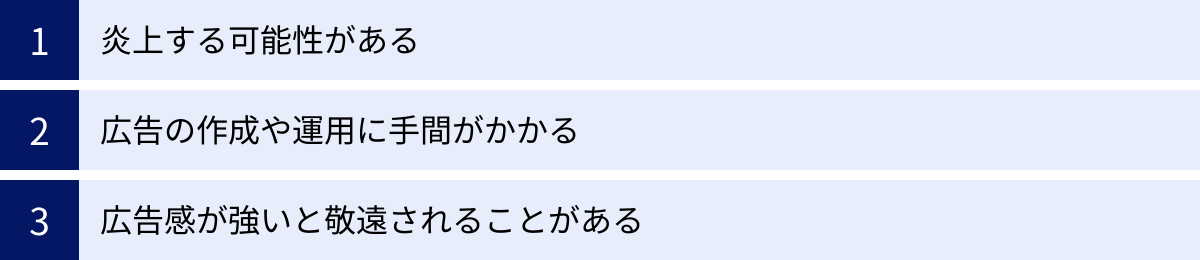

SNS広告の3つのデメリット

SNS広告は多くのメリットを持つ一方で、その特性ゆえのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、リスクを最小限に抑えながら広告効果を最大化できます。

① 炎上する可能性がある

SNS広告の最大のデメリットは、「炎上」のリスクを常に内包していることです。メリットとして挙げた「情報の拡散力」は諸刃の剣であり、広告の内容がユーザーの反感を買った場合、ネガティブな情報もまた、あっという間に拡散されてしまいます。

炎上の火種となるのは、主に以下のようなケースです。

- 不適切な表現: ジェンダー、人種、宗教、容姿などに関する差別的・固定観念的な表現や、社会的にデリケートな話題を軽率に扱うコンテンツは、激しい批判の対象となりやすいです。

- 誤解を招く表現(誇大広告): 商品やサービスの効果を過剰に謳ったり、ユーザーに誤解を与えたりする表現は、信頼を大きく損ないます。「景品表示法」などの法律に抵触する可能性もあります。

- ステルスマーケティング(ステマ)疑惑: 広告であることを隠して、あたかも第三者の純粋な口コミであるかのように見せかける手法は、ユーザーを欺く行為として強く非難されます。インフルエンサーにPRを依頼する際は、「#PR」「#広告」といった表記を徹底することが不可欠です。

- 社会情勢や倫理観とのズレ: 世の中の価値観は常に変化しています。過去には問題視されなかった表現でも、現代の倫理観に照らし合わせて不適切だと判断されることがあります。社会の動向に常に注意を払う必要があります。

一度炎上が発生すると、ブランドイメージの著しい低下、不買運動への発展、そして顧客離れなど、企業にとって計り知れないダメージにつながる可能性があります。

【炎上を防ぐための対策】

- 複数人によるクリエイティブチェック体制の構築: 担当者一人だけの判断に頼らず、異なる視点を持つ複数のメンバーで広告内容をレビューする体制を整えることが重要です。

- 公開前のダブルチェック: 広告を公開する前に、法務部門や広報部門など、専門的な知見を持つ部署の確認を経るプロセスを設けることを推奨します。

- 誠実なコミュニケーション姿勢: 万が一、ユーザーから批判的な指摘を受けた場合は、真摯に耳を傾け、迅速かつ誠実に対応する姿勢が求められます。

② 広告の作成や運用に手間がかかる

SNS広告で成果を出すためには、継続的なクリエイティブの作成と運用・改善のプロセスが不可欠であり、これには相応の手間と時間がかかります。

まず、広告クリエイティブの作成においては、各SNS媒体の特性を理解する必要があります。例えば、Instagramではビジュアルの美しさが重視され、TikTokでは音楽やトレンドを取り入れた短い動画が好まれます。X(旧Twitter)では、リアルタイム性や共感を呼ぶテキストが鍵となります。それぞれのプラットフォームのユーザー層や文化に合わせて、静止画、動画、カルーセル、ストーリーズなど、多様なフォーマットのクリエイティブを最適化して制作しなければなりません。

さらに、広告は一度配信して終わりではありません。むしろ、配信を開始してからが本番です。

- 効果測定と分析: 広告管理画面で表示回数、クリック率、コンバージョン数といった主要な指標を常に監視し、どの広告が効果的で、どの広告が不振なのかを分析する必要があります。

- ABテストの実施: 同じターゲットに対して、画像やテキスト、CTA(Call to Action:行動喚起)ボタンの文言などを少しずつ変えた複数の広告パターン(AとB)を配信し、どちらの成果が高いかを比較検証します。このABテストを繰り返すことで、最も効果の高い「勝ちパターン」を見つけ出すことができます。

- ターゲティングの見直し: 配信結果を分析し、当初設定したターゲット層の反応が芳しくない場合は、オーディエンス設定を調整したり、新たなターゲット層を試したりする必要があります。

これらの運用業務は専門的な知識を要する上に、地道で時間のかかる作業です。社内に専門の担当者がいない場合や、リソースが不足している場合には、大きな負担となる可能性があります。

③ 広告感が強いと敬遠されることがある

ユーザーはSNSを、友人とのコミュニケーションや、趣味に関する情報収集の場として利用しています。そのため、露骨に「広告」や「宣伝」と感じられるコンテンツに対しては、強い警戒心や嫌悪感を抱きやすい傾向があります。

特に、ユーザーの投稿(オーガニック投稿)の間に自然に表示されるインフィード広告では、そのコンテンツの流れを妨げるような売り込みの強い広告は、スクロールしてすぐに飛ばされてしまうか、最悪の場合、非表示にされたり、アカウントをブロックされたりする原因にもなりかねません。

このデメリットを克服するためには、広告感をいかに払拭し、ユーザーにとって価値のあるコンテンツとして受け入れてもらうかという工夫が極めて重要になります。

- ユーザーの投稿に溶け込むデザイン: いかにも広告らしい派手なデザインや、過剰な煽り文句は避け、そのSNSプラットフォームの一般的な投稿スタイルに馴染むような、自然なトーン&マナーを心がけます。

- お役立ち情報の提供: 商品を直接的に宣伝するのではなく、「〇〇を解決する5つの方法」や「プロが教える〇〇のコツ」といった、ユーザーの悩みや興味に応える有益な情報を提供し、その解決策の一つとして自社の商品やサービスをさりげなく紹介する手法が有効です。

- エンターテイメント性の追求: ユーザーが思わず見入ってしまうような、面白いストーリーや感動的な動画など、エンターテイメント性の高いコンテンツは、広告として認識されつつもポジティブに受け入れられやすいです。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)風の見せ方: 実際に商品を使用している一般ユーザーの投稿のような、リアルで親近感の湧く写真や動画を広告クリエイティブとして活用するのも効果的です。

「広告を、広告と思わせない」。この視点が、SNS広告を成功に導くための重要な鍵となります。

SNS広告の費用相場と課金形態

SNS広告の大きな魅力の一つは、テレビCMや新聞広告といった従来のマス広告に比べて、比較的少額の予算から始められる点です。多くのSNSプラットフォームでは最低出稿金額が設定されておらず、理論上は1日数百円といった予算でも広告を配信できます。

しかし、これはあくまで「始められる」というだけであり、実際に目に見える成果を出すためには、ある程度の予算規模が必要になるのが実情です。業界や目的によって大きく異なりますが、一般的には月額10万円〜50万円程度を一つの目安として考える企業が多いようです。もちろん、テストマーケティングとしてまずは月額数万円からスタートし、効果を見ながら徐々に予算を増やしていくというアプローチも可能です。

SNS広告の費用は、主に「課金形態」と「入札単価」によって決まります。ここでは、主要な課金形態と、広告代理店に依頼する場合の費用について解説します。

SNS広告の主な課金形態

SNS広告では、広告の目的(認知拡大、サイト誘導、コンバージョン獲得など)に応じて、複数の課金形態を選択できます。自社の目的に合わない課金形態を選ぶと、費用対効果が悪化する可能性があるため、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

| 課金形態 | 略称 | 課金タイミング | 主な目的 | 相場(目安) |

|---|---|---|---|---|

| クリック課金 | CPC | 広告がクリックされた時 | Webサイトへの誘導、コンバージョン獲得 | 20円~100円/クリック |

| インプレッション課金 | CPM | 広告が1,000回表示された時 | 認知拡大、ブランディング | 400円~700円/1,000回 |

| エンゲージメント課金 | CPE | いいね、シェア、コメント等された時 | ユーザーエンゲージメント向上、情報拡散 | 40円~100円/エンゲージメント |

| 動画再生課金 | CPV | 動画が一定時間再生された時 | 動画コンテンツの視聴促進、ブランディング | 5円~20円/再生 |

| アプリインストール課金 | CPI | アプリがインストールされた時 | アプリのダウンロード促進 | 100円~250円/インストール |

※上記の相場はあくまで一般的な目安であり、ターゲットの競合性、クリエイティブの品質、時期などによって大きく変動します。

クリック課金(CPC)

CPC(Cost Per Click)は、広告が1回クリックされるごとに費用が発生する課金形態です。広告が表示されるだけでは費用はかからず、ユーザーが広告に興味を持ち、実際にクリックしてWebサイトやランディングページに遷移した場合にのみ課金されます。

- メリット: 広告に興味のないユーザーには費用がかからないため、無駄なコストを抑制できます。Webサイトへのトラフィックを増やしたい場合や、商品購入・問い合わせといったコンバージョンを直接の目的とする場合に適しています。

- 注意点: クリック率(CTR)が低い広告の場合、表示回数が多くてもクリックされなければ成果につながりません。また、競合が多いキーワードやターゲット層では、クリック単価が高騰する傾向があります。

インプレッション課金(CPM)

CPM(Cost Per Mille)は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する課金形態です。「Mille」はラテン語で1,000を意味します。クリックの有無にかかわらず、表示回数に応じて課金されるのが特徴です。

- メリット: 少ない予算でより多くのユーザーに広告を見せることができます。新商品や新サービスのローンチ時など、とにかく多くの人にブランドや商品を知ってもらいたい「認知拡大」を目的とする場合に最適です。クリック率が高い質の良い広告を配信できれば、結果的にCPC課金よりもクリック単価を安く抑えられる可能性があります。

- 注意点: 広告がクリックされなくても費用が発生するため、ターゲット設定が甘かったり、クリエイティブの魅力が乏しかったりすると、費用だけがかさんでしまうリスクがあります。

エンゲージメント課金(CPE)

CPE(Cost Per Engagement)は、ユーザーが広告に対して何らかのエンゲージメント(反応)を示した際に費用が発生する課金形態です。エンゲージメントの定義は媒体によって異なりますが、一般的には「いいね!」「コメント」「シェア」「リツイート」「プロフィールのクリック」などが含まれます。

- メリット: ユーザーの積極的なアクションに対してのみ課金されるため、費用対効果が高いと言えます。ユーザーとの関係構築や、情報の拡散を狙うキャンペーンに適しています。

- 注意点: どのエンゲージメントを成果と見なすかを明確にしておく必要があります。例えば、「いいね!」は多く集まったものの、Webサイトへの流入や売上にはつながらなかった、というケースも考えられます。

動画再生課金(CPV)

CPV(Cost Per View)は、動画広告が1回再生されるごとに費用が発生する課金形態です。課金対象となる「再生」の定義は、SNS媒体によって異なります(例:「3秒以上再生された場合」「15秒以上または最後まで再生された場合」など)。

- メリット: 動画コンテンツを確実に視聴してもらいたい場合に有効です。商品の使い方やブランドストーリーなど、静止画では伝えきれないメッセージを動画で届けたい場合に適しています。

- 注意点: 最初の数秒でユーザーの興味を引けなければ、すぐにスキップされてしまい、メッセージが伝わらないまま費用だけが発生する可能性があります。動画の冒頭に最も伝えたい要素を配置するなどの工夫が重要です。

アプリインストール課金(CPI)

CPI(Cost Per Install)は、広告経由でスマートフォンアプリが1回インストールされるごとに費用が発生する課金形態です。主にモバイルアプリのプロモーションで利用されます。

- メリット: アプリのインストールという明確な成果に対してのみ費用が発生するため、広告費用の無駄がありません。新規ユーザー獲得を目的とするアプリ開発者にとって、最も直接的な課金方式です。

- 注意点: インストール後のユーザーのアクティブ率や課金率(ROAS)までを視野に入れて、CPIの目標単価を設定することが重要です。単にインストール数を増やすだけでなく、質の高いユーザーを獲得できているかを評価する必要があります。

代理店に依頼する場合の費用

自社にSNS広告運用のノウハウやリソースがない場合、専門の広告代理店に運用を委託するのも有効な選択肢です。その場合、広告費(媒体に支払う費用)に加えて、代理店に支払う「運用手数料」が発生します。

運用手数料の料金体系は代理店によって様々ですが、最も一般的なのは「広告費の20%」を手数料とするモデルです。

- 例: 月間の広告費予算が50万円の場合

- 媒体に支払う広告費:500,000円

- 代理店への運用手数料:500,000円 × 20% = 100,000円

- 月々の合計費用:600,000円

代理店によっては、この手数料モデルに加えて、初期設定費用(3万円~10万円程度)が別途必要になる場合や、最低手数料額が設定されている場合(例:広告費が少なくても最低月額5万円は必要など)、あるいは広告費に関わらず月額固定の手数料(月額30万円など)を採用している場合もあります。契約前には、料金体系とサービス内容(レポートの頻度、クリエイティブ制作の有無など)を詳細に確認することが重要です。

主要SNS広告8媒体の特徴を徹底比較

SNS広告で成果を出すためには、自社の商材やターゲットに合った媒体を選ぶことが不可欠です。ここでは、日本国内で利用されている主要な8つのSNS広告媒体について、それぞれの特徴と、どのようなケースでおすすめなのかを徹底的に比較・解説します。

| SNS媒体 | 主要ユーザー層 | 特徴 | おすすめの目的・商材 |

|---|---|---|---|

| 30代~50代中心、男女均等 | 実名登録制による高精度なターゲティング、ビジネス利用が多い | BtoB商材、高価格帯商材、不動産、金融、ビジネスセミナー | |

| 10代~30代の女性中心 | ビジュアル重視、世界観の表現、ストーリーズ広告が強力 | アパレル、コスメ、食品、旅行、インテリア、ブライダル | |

| X(旧Twitter) | 20代~40代中心、趣味関心 | リアルタイム性と拡散力、二次拡散(バズ)を狙いやすい | 新商品・キャンペーン告知、イベント集客、エンタメ、アプリ |

| LINE | 全世代(10代~60代以上) | 国内最大級のMAU、幅広い層へのリーチ、メッセージ配信 | 店舗集客(地域密着型)、セール告知、LINE公式アカウントへの誘導 |

| TikTok | 10代~20代の若年層 | 短尺動画中心、音楽との親和性、トレンドの発生源 | 若者向け商材、音楽、食品、ゲーム、エンタメ系アプリ |

| YouTube | 全世代(10代~60代以上) | 動画広告の王様、詳細な情報伝達、幅広いターゲティング | 商品レビュー・使い方解説、ブランディング動画、教育コンテンツ |

| 20代~40代の女性中心 | 未来の行動のためのアイデア探し、購買意欲の高いユーザー | インテリア、DIY、ファッション、レシピ、ウェディング、旅行 | |

| 30代~50代のビジネスパーソン | ビジネス特化型、役職・業種など詳細なビジネス情報でターゲティング | BtoB商材、採用広告(リクルーティング)、決裁者向けサービス |

① Facebook広告

特徴

Facebook広告の最大の特徴は、実名登録制に基づいたターゲティング精度の高さです。ユーザーが登録している年齢、性別、居住地、勤務先、役職、学歴、家族構成といった詳細かつ正確なデモグラフィック情報をもとに、極めて細かくターゲットを絞り込めます。特に、役職や業種、企業名などでターゲティングできるため、BtoBマーケティングにおいて非常に強力なツールとなります。ユーザー層は30代〜50代が中心で、ビジネスパーソンの利用率が高いことも特徴です。

おすすめのケース

- BtoB企業: 特定の業種や役職(例:中小企業の経営者、人事部長など)にアプローチしたい場合に最適です。

- 高価格帯の商材: 不動産、自動車、金融商品など、検討期間が長く、信頼性が重視される商材のリード獲得に向いています。

- ビジネスセミナーやイベントの集客: ターゲットとなる業界や職種の人々をピンポイントで狙って告知できます。

- 実店舗への来店促進: 地域ターゲティングと組み合わせることで、店舗周辺の特定の条件に合うユーザーにクーポンやイベント情報を配信できます。

② Instagram広告

特徴

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツが主役のSNSです。そのため、広告も高品質で「インスタ映え」するクリエイティブが求められます。ユーザー層は10代〜30代の若年層、特に女性の利用率が高いのが特徴です。フィード広告のほか、24時間で消える「ストーリーズ広告」や、発見タブ、リール動画など、多様な配信面があります。ブランドの世界観を視覚的に伝え、ユーザーに憧れや共感を抱かせるブランディングに適しています。

おすすめのケース

- ビジュアル訴求が有効な商材: アパレル、コスメ、アクセサリー、グルメ、旅行、インテリアなど、商品の見た目や雰囲気が重要な商材との相性が抜群です。

- 若年層・女性向け商材: メインターゲットが10代〜30代の女性である場合に、非常に効果的なアプローチが可能です。

- ブランドイメージの構築: 商品だけでなく、ブランドが持つ世界観やライフスタイルを提示することで、熱心なファンを獲得したい場合。

- ショッピング機能との連携: 広告から直接ECサイトの商品ページに遷移させ、シームレスな購入体験を提供したい場合。

③ X(旧Twitter)広告

特徴

X(旧Twitter)広告の強みは、圧倒的な「リアルタイム性」と「拡散力」にあります。ユーザーは「今」起きていることに関する情報を求めて利用しており、トレンドや時事ネタと連動した広告は大きな注目を集めやすいです。また、「リポスト(旧リツイート)」機能により、ユーザーの共感を呼ぶ広告は二次、三次と拡散され、広告費をかけずにリーチを拡大できる可能性があります。キーワードターゲティングやフォロワーターゲティングなど、独自のターゲティング手法も特徴です。

おすすめのケース

- 新商品やキャンペーンのローンチ: 情報を一気に拡散させ、話題性を喚起したい場合に最適です。フォロー&リポストキャンペーンなどは代表的な活用法です。

- イベントのリアルタイム告知: スポーツイベントや音楽ライブ、セールのタイムサービスなど、リアルタイム性が重要な告知に向いています。

- ユーザーとのコミュニケーション: 広告を通じてユーザー参加型の企画を実施し、エンゲージメントを高めたい場合。

- 潜在的なニーズの掘り起こし: 特定のキーワード(例:「疲れた」「癒やされたい」)をつぶやいているユーザーに対し、関連商品を提案するといったアプローチが可能です。

④ LINE広告

特徴

LINE広告の最大の武器は、日本の人口の約70%以上をカバーする圧倒的なユーザー基盤です。(参照:LINEヤフー for Business 公式サイト)年齢や性別を問わず、幅広い層にリーチできるため、マスマーケティングに近いアプローチが可能です。LINE NEWSやLINEマンガ、LINE BLOGなど、LINEのファミリーサービスにも広告を配信できるのが特徴です。また、広告からLINE公式アカウントへの友だち追加を促し、その後のメッセージ配信で継続的な関係を築くといった、CRM(顧客関係管理)への連携がスムーズに行えます。

おすすめのケース

- 幅広い年齢層にリーチしたい商材: 日用品や食品、総合通販など、特定のターゲットに限定されない商材の認知拡大に適しています。

- 地域密着型のビジネス: 店舗の商圏内に住んでいるユーザーに絞ってチラシのように広告を配信し、来店を促進したい場合。

- LINE公式アカウントの友だち獲得: 友だちになってもらうことで、クーポン配布やセール情報を直接届け、リピート購入につなげたい場合。

- 休眠顧客の掘り起こし: 自社の顧客データとLINEユーザーを連携させ、しばらく購入のない顧客に再来店を促すメッセージを送ることも可能です。

⑤ TikTok広告

特徴

TikTokは、15秒〜数分程度の短尺動画がメインのプラットフォームで、10代〜20代のいわゆる「Z世代」に絶大な人気を誇ります。音楽やエフェクトを使ったエンターテイメント性の高いコンテンツが好まれ、広告も同様に、ユーザーが楽しめるクリエイティブが求められます。アルゴリズムが非常に優秀で、ユーザーの興味関心に合わせて次々と動画が表示されるため、広告もコンテンツの一部として自然に受け入れられやすい土壌があります。トレンドの移り変わりが速いのも特徴です。

おすすめのケース

- 若年層をターゲットとする商材: ファッション、コスメ、食品、飲料、ゲームアプリなど、Z世代向けのプロモーションに最適です。

- 動画で魅力を伝えたい商材: ダンスや音楽と組み合わせることで、商品の楽しさやシズル感を表現したい場合。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出: ユーザーが真似したくなるようなハッシュタグチャレンジを実施し、バイラルな広がりを狙いたい場合。

- トレンドの創出: 新しい流行を生み出し、ブランドや商品を若者文化のアイコンとして定着させたい場合。

⑥ YouTube広告

特徴

世界最大の動画共有プラットフォームであるYouTubeは、「動画広告の王様」とも言える存在です。全世代にわたって幅広いユーザーが利用しており、詳細な情報伝達が可能です。広告フォーマットも多様で、動画の前に再生される「インストリーム広告」(スキップ可能なものと不可のものがある)、検索結果に表示される「インフィード動画広告」、短い「バンパー広告」などがあります。Googleのデータを活用した精緻なターゲティングが可能で、ブランディングからダイレクトレスポンスまで、幅広い目的に対応できます。

おすすめのケース

- 商品の機能や使い方を詳しく説明したい場合: How-to動画やレビュー動画形式で、商品の魅力を深く理解してもらいたいとき。

- ストーリーテリングによるブランディング: 数分間のショートムービーのような広告で、ブランドの価値観や世界観を伝え、視聴者の感情に訴えかけたい場合。

- 教育系コンテンツやBtoBサービス: 複雑なサービス内容や専門的な知識を、動画で分かりやすく解説したい場合。

- テレビCMの補完・代替: テレビCMでリーチできない層にアプローチしたり、より詳細なターゲティングで効率的に動画を届けたい場合。

⑦ Pinterest広告

特徴

Pinterestは、他のSNSとは少し異なり、「未来の自分のためのアイデアを発見し、保存する」ためのビジュアル探索エンジンです。ユーザーは「次の旅行で行きたい場所」「理想の部屋のインテリア」「結婚式のドレス」など、これから実現したいことのインスピレーションを探しています。そのため、ユーザーの購買意欲が比較的高い状態で広告に接触するのが大きな特徴です。ビジュアルが重視され、特にライフスタイルに関連するカテゴリー(インテリア、ファッション、レシピ、DIYなど)との親和性が非常に高いです。

おすすめのケース

- ライフイベントや季節のイベントに関連する商材: ウェディング、引っ越し、リフォーム、クリスマス、ハロウィンなど、特定の計画やイベントに関連する商品やサービス。

- ビジュアルでインスピレーションを与える商材: インテリア、DIY、ガーデニング、ハンドメイド、レシピ、ファッションコーディネートなど。

- 検討期間の長い商材: ユーザーはアイデアを「ピン(保存)」して後から見返すため、住宅やリフォームなど、すぐには購入しないが高関与な商材の認知に適しています。

- ECサイトへの誘導: 魅力的な商品画像から直接商品ページへ誘導し、購入につなげたい場合。

⑧ LinkedIn広告

特徴

LinkedInは、世界最大級のビジネス特化型SNSです。ユーザーは自身の経歴やスキル、役職などを詳細にプロフィールに登録しており、広告配信ではこれらのビジネス関連情報に基づいた極めて専門的なターゲティングが可能です。「業種」「職種」「役職」「企業規模」「特定のスキル」などでオーディエンスを絞り込めるため、BtoBマーケティング、特に決裁者層へのアプローチや、専門職の採用(リクルーティング)において比類なき強みを発揮します。

おすすめのケース

- BtoB商材・サービスのリード獲得: 特定の業界の部長職以上の決裁者、あるいは特定のソフトウェアを使えるエンジニアなど、ターゲットをシャープに絞ってアプローチしたい場合。

- 採用広告(リクルーティング): 求めるスキルや職務経験を持つ潜在的な転職候補者に直接アプローチし、自社の魅力を伝えたい場合。

- ウェビナーやビジネスイベントの集客: 参加対象となる業界や職種の人々を効率的に集めたい場合。

- 企業のブランディング(BtoB): 業界のソートリーダーとして、専門的な知見を発信するコンテンツを配信し、企業の信頼性や権威性を高めたい場合。

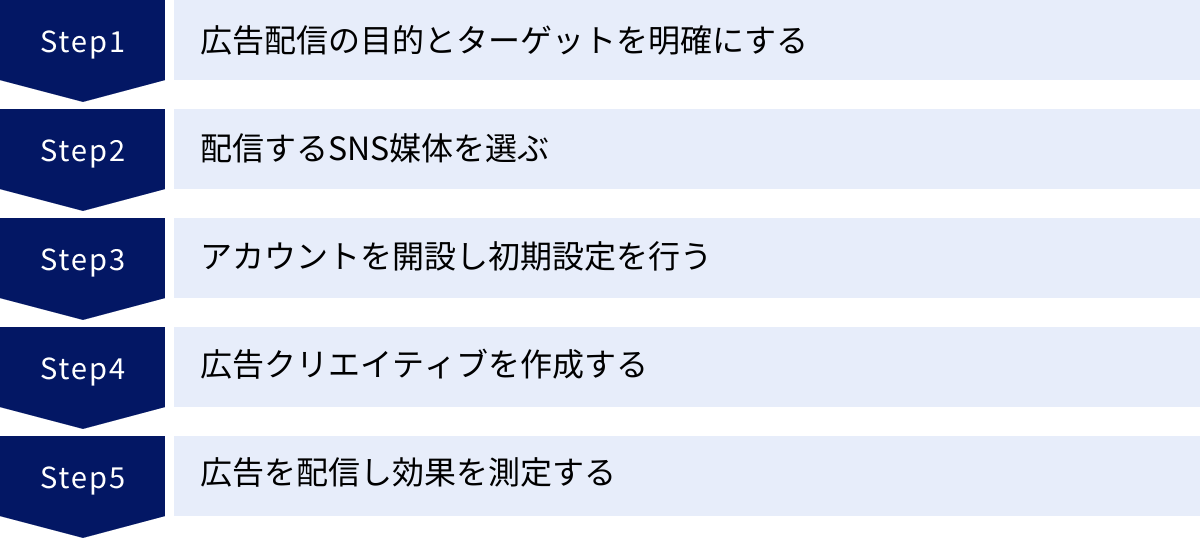

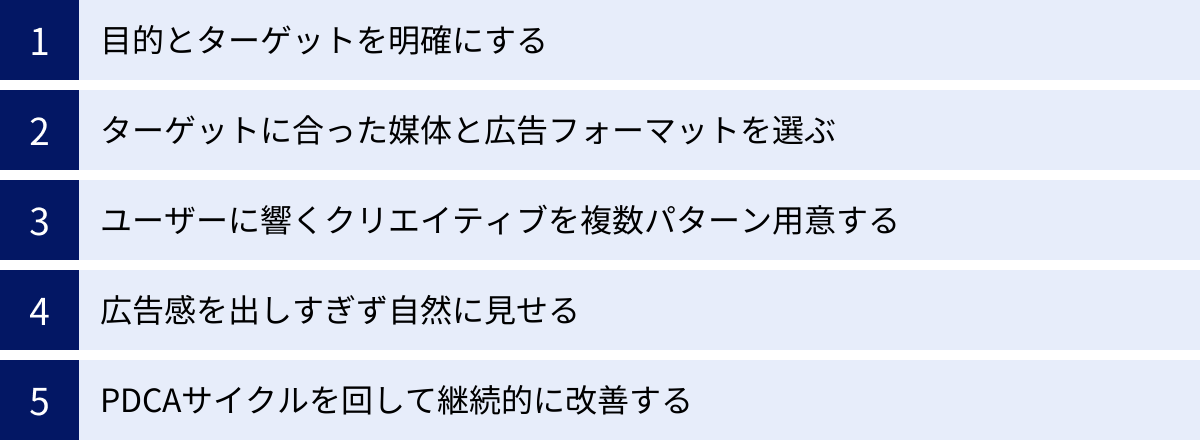

SNS広告の始め方5ステップ

SNS広告は、正しい手順を踏めば初心者でも始めることができます。ここでは、広告配信を開始し、成果を出すための基本的な5つのステップを解説します。

① ステップ1:広告配信の目的とターゲットを明確にする

広告運用を始める前に、まず「何のために広告を出すのか(目的)」と「誰に広告を届けたいのか(ターゲット)」を徹底的に明確にすることが最も重要です。この最初のステップが曖昧なまま進むと、後のすべてのプロセスが非効率になり、期待した成果は得られません。

【目的の明確化】

目的は、具体的かつ測定可能な指標(KGI/KPI)で設定しましょう。

- 認知拡大: 新商品の名前やブランドの存在を、できるだけ多くの人に知ってもらう。(KPI例:インプレッション数、リーチ数、動画再生数)

- Webサイトへの誘導: 広告をクリックしてもらい、自社のWebサイトやブログに来てもらう。(KPI例:クリック数、クリック率(CTR)、ランディングページビュー数)

- コンバージョン獲得: 商品の購入、資料請求、問い合わせ、会員登録など、具体的な成果を上げてもらう。(KPI例:コンバージョン数、コンバージョン率(CVR)、顧客獲得単価(CPA))

- エンゲージメント向上: ユーザーからの「いいね!」やコメント、シェアを増やし、ファンとの関係を深める。(KPI例:エンゲージメント数、エンゲージメント率)

【ターゲットの明確化】

ターゲットは、具体的な「ペルソナ」として描き出すことが有効です。

- 例:オーガニック化粧品のペルソナ

- 名前:佐藤愛美(架空)

- 年齢:32歳

- 職業:IT企業のマーケティング職

- 居住地:東京都世田谷区

- ライフスタイル:健康や環境への意識が高い。週末はヨガに通い、オーガニック食品を好む。

- SNS利用動向:Instagramでライフスタイル系のインフルエンサーをフォロー。Pinterestでインテリアや美容の情報を収集。

- 悩み:敏感肌で、肌に優しい化粧品を探している。仕事が忙しく、スキンケアでリラックスしたい。

このようにペルソナを具体的に設定することで、その人がどのようなSNSを使い、どのようなメッセージに心を動かされるのかが明確になり、後の媒体選定やクリエイティブ制作の精度が格段に上がります。

② ステップ2:配信するSNS媒体を選ぶ

ステップ1で定めた目的とターゲットに基づき、最適なSNS媒体を選定します。前章「主要SNS広告8媒体の特徴を徹底比較」で解説した内容を参考に、自社のペルソナが最もアクティブに利用しているプラットフォームはどこか、そして広告目的を達成するのに最も適した機能を持つ媒体はどれかを検討します。

- 目的から選ぶ:

- BtoBのリード獲得なら→ Facebook、LinkedIn

- ビジュアルでブランディングしたいなら→ Instagram、Pinterest

- 情報を一気に拡散させたいなら→ X(旧Twitter)

- 若年層にリーチしたいなら→ TikTok、Instagram

- 幅広い層に動画で伝えたいなら→ YouTube

- ターゲットから選ぶ:

- 30代以上のビジネスパーソンなら→ Facebook

- 20代女性なら→ Instagram

- 特定の趣味を持つコミュニティなら→ X(旧Twitter)

複数の媒体を組み合わせる戦略も有効ですが、まずは最も確度が高いと思われる1〜2つの媒体に集中して、ノウハウを蓄積することから始めるのがおすすめです。

③ ステップ3:アカウントを開設し初期設定を行う

配信する媒体を決めたら、広告を配信するための準備を行います。

- ビジネス(広告)アカウントの開設: 通常の個人アカウントとは別に、広告配信用のアカウントを作成します。多くのSNSでは「ビジネスマネージャー」や「広告マネージャー」といった管理ツールが提供されており、これを通じて広告キャンペーンの管理や支払い設定を行います。

- 企業ページ・プロフィールの整備: 広告の配信元となる企業の公式ページやプロフィールを作成・整備します。企業の基本情報、Webサイトへのリンク、魅力的なプロフィール写真などを設定し、ユーザーが広告主の情報を確認しに来た際に、信頼感を与えられるようにしておきましょう。

- 支払い情報の設定: 広告費用を支払うためのクレジットカード情報などを登録します。

- ピクセル(タグ)の設置: コンバージョン計測やリターゲティング広告の配信に不可欠な「ピクセル」または「タグ」と呼ばれるコードを、自社のWebサイトに設置します。これにより、広告経由でサイトを訪れたユーザーの行動を追跡できるようになります。設定は少し専門的ですが、各SNSのヘルプページに詳細な手順が記載されています。

④ ステップ4:広告クリエイティブを作成する

いよいよ広告の「顔」となるクリエイティブ(画像、動画、テキスト)を作成します。クリエイティブの品質は、広告の成果を左右する最も重要な要素の一つです。

- 媒体の仕様に合わせる: 各SNS、各広告フォーマット(フィード、ストーリーズなど)で推奨されている画像のサイズや動画の長さを必ず確認し、それに準拠して作成します。サイズが合っていないと、表示が崩れて見栄えが悪くなります。

- ターゲットに響くメッセージ: ステップ1で設定したペルソナに向けて、語りかけるようにメッセージを考えます。その人が抱える悩みや欲求に寄り添い、「自分ごと」として捉えてもらえるようなコピーを心がけましょう。

- ABテスト用の複数パターンを用意: 最初から完璧なクリエイティブを作ろうとしないことが重要です。画像を変えたもの、テキストを変えたもの、訴求の切り口を変えたものなど、最低でも3〜5パターンのクリエイティブを用意し、実際に配信してどれが最も反応が良いかをテスト(ABテスト)します。

- 広告感を出しすぎない: 特にインフィード広告では、ユーザーのタイムラインに自然に溶け込むような、オーガニック投稿に近い雰囲気のクリエイティブが好まれます。

⑤ ステップ5:広告を配信し効果を測定する

クリエイティブが完成したら、広告マネージャーから配信設定を行います。

- キャンペーン設定: 広告の目的(認知、トラフィック、コンバージョンなど)を選択します。

- オーディエンス設定: 配信したいターゲット(地域、年齢、性別、興味関心など)を詳細に設定します。

- 予算とスケジュールの設定: 1日あたりの予算やキャンペーンの総予算、配信期間を設定します。

- 広告の入稿: 作成したクリエイティブと広告文を入稿します。

広告配信が開始されたら、それで終わりではありません。定期的に広告管理画面をチェックし、パフォーマンスを分析します。クリック率が低い、コンバージョン単価が高いなど、成果の悪い広告は早めに停止し、逆に成果の良い広告には予算を集中させるといった調整を行います。そして、分析結果から得られた学び(どの画像の反応が良かったか、どのコピーが響いたかなど)を次のクリエイティブ制作に活かし、改善を繰り返していく「PDCAサイクル」を回すことが、SNS広告で成功するための王道です。

SNS広告で成果を出すための5つのポイント

SNS広告は、ただ配信するだけでは期待した成果を得ることは難しいです。運用の精度を高め、費用対効果を最大化するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、SNS広告で成果を出すための5つの実践的なポイントを解説します。

① 目的とターゲットを明確にする

これは「始め方」のステップでも触れましたが、成功の土台として何度でも強調すべき最も重要なポイントです。目的が曖昧であれば、どの指標を見て改善すればよいのかが分からなくなります。

例えば、「売上を上げたい」という漠然とした目的ではなく、「新規顧客によるオンラインストアでの売上を、3ヶ月で月間100万円増やす。そのためのKPIとして、顧客獲得単価(CPA)を5,000円以内に抑え、月に200件の新規コンバージョンを獲得する」というように、具体的で測定可能な目標(SMARTゴール)を設定します。

同様に、ターゲットも「20代女性」といった大雑把な括りではなく、「都心で一人暮らしをする20代後半の女性で、キャリアアップに関心があり、自己投資としてオンライン学習に月1万円以上を使っている」といった、行動や価値観まで踏み込んだ詳細なペルソナを描くことが重要です。

この明確な目的とターゲット像が、媒体選定、メッセージング、クリエイティブ制作、効果測定といった、広告運用におけるすべての意思決定のブレない羅針盤となります。

② ターゲットに合った媒体と広告フォーマットを選ぶ

すべてのSNSが万能なわけではありません。自社のターゲットがいない場所でいくら広告を配信しても、効果は上がりません。ペルソナが日常的にどのSNSで、どのような情報を求めているのかを徹底的にリサーチし、最適な媒体を選び抜きましょう。

さらに、同じ媒体内でも様々な広告フォーマットが存在します。例えばInstagramには、フィード広告、ストーリーズ広告、リール広告、発見タブ広告などがあります。

- ストーリーズ広告: 縦長のフルスクリーン表示で没入感が高く、若年層へのアプローチや、インタラクティブなスタンプ機能を使ったエンゲージメント促進に適しています。

- リール広告: トレンドの音楽やエフェクトを使ったエンタメ性の高い短尺動画で、ブランドの認知度を楽しく広めるのに有効です。

- フィード広告: タイムラインに自然に溶け込み、カルーセル形式で複数の商品を見せたり、比較的長いテキストで情報を伝えたりするのに向いています。

ターゲットの行動シナリオを想像し、どのフォーマットであれば最も自然な形で、かつ効果的にメッセージを届けられるかを戦略的に選択することが、成果を大きく左右します。

③ ユーザーに響くクリエイティブを複数パターン用意する

SNS広告の運用は、「テストと改善の繰り返し」に他なりません。広告担当者の思い込みや勘で「これが一番良いはずだ」と決めた一つのクリエイティブだけを配信するのは、非常にリスクが高い行為です。

ユーザーに本当に響くクリエイティブを見つけ出すためには、体系的なABテストが不可欠です。

- 画像/動画のテスト: 人物が写っている写真 vs 商品だけの写真、明るい雰囲気の動画 vs シックな雰囲気の動画など。

- 広告文(コピー)のテスト: 価格の安さを訴求するコピー vs 機能性の高さを訴求するコピー、ユーザーの悩みに寄り添うコピー vs ベネフィットを強調するコピーなど。

- CTA(行動喚起)ボタンのテスト: 「詳しくはこちら」 vs 「今すぐ購入」 vs 「無料トライアルを試す」など。

これらの要素を一度にすべて変えるのではなく、一つの要素だけを変えたパターンを複数用意して比較することで、どの要素が成果に影響を与えたのかを正確に分析できます。例えば、同じ画像とCTAを使い、コピーだけを3パターン試す、といった形です。この地道なテストを繰り返すことで、自社のターゲットに刺さる「勝ちクリエイティブ」の方程式を見つけ出し、広告効果を継続的に高めていくことができます。

④ 広告感を出しすぎず自然に見せる

SNSユーザーは、露骨な広告を嫌います。タイムラインを快適に閲覧している中に、明らかに異質な「売り込み」コンテンツが割り込んでくると、即座に読み飛ばすか、不快感を抱きます。

成果を出すためには、広告を「有益な情報」や「楽しめるコンテンツ」としてユーザーに届ける工夫が必要です。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)風クリエイティブ: 実際に商品を使っているユーザーが撮影したかのような、手作り感のある自然な写真や動画は、企業が作り込んだ広告よりも親近感が湧き、信頼されやすい傾向があります。

- お役立ちコンテンツ型広告: 「広告」というよりも「読み物」や「Tips集」として価値を提供するアプローチです。例えば、料理レシピを紹介する中で自社の調味料を使ったり、整理収納術を解説する中で自社の収納グッズを紹介したりします。ユーザーは有益な情報を得られるため、広告への抵抗感が和らぎます。

- インフルエンサーの世界観を活用: 自社ブランドと親和性の高いインフルエンサーに、彼らの言葉とスタイルで商品を紹介してもらうことで、フォロワーに自然な形でメッセージを届けることができます。(※広告である旨の明記は必須です)

「ユーザーのタイムラインの流れを止めない、むしろ見たくなるコンテンツ」という視点が、クリエイティブ制作の鍵を握ります。

⑤ PDCAサイクルを回して継続的に改善する

SNS広告は「配信したら終わり」の出稿型広告ではありません。リアルタイムでデータを確認しながら改善を続けていく「運用型広告」です。一度設定したらずっと同じ内容で配信し続けるのは、広告費を垂れ流しているのと同じです。

PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Action)を高速で回し続ける文化を根付かせることが、成功への最短距離です。

- Plan(計画): 目的とターゲットに基づき、キャンペーン、予算、クリエイティブの仮説を立てる。

- Do(実行): 計画に沿って広告を配信する。

- Check(評価):配信データを分析し、仮説が正しかったか、どのクリエイティブやターゲットの成果が良かった/悪かったかを評価する。クリック率、コンバージョン単価、エンゲージメント率などのKPIを定点観測する。

- Action(改善): 評価の結果に基づき、改善策を考える。成果の悪い広告は停止し、良い広告の要素を他の広告に展開する。新たな仮説を立て、次のPlanにつなげる。

このサイクルを、週次や月次といった短いスパンで継続的に回していくことで、運用ノウハウが社内に蓄積され、広告のパフォーマンスは着実に向上していきます。

SNS広告の運用は代理店に任せるのも一つの手

SNS広告は強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すには専門的な知識、スキル、そして多くの時間が必要です。「社内にリソースがない」「何から手をつけていいか分からない」「自社で運用しているが成果が出ない」といった課題を抱えている場合、SNS広告の運用を専門の代理店に委託することは非常に有効な選択肢となります。

代理店に依頼するメリット

専門の広告代理店に運用を任せることで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- 専門知識と最新ノウハウの活用: 代理店には、各SNS媒体の特性や最新のアルゴリズムの変動、成功事例などを熟知した専門家が在籍しています。自社で一から学ぶよりも、遥かに早く、高いレベルでの広告運用が可能です。

- 運用リソースの削減: クリエイティブの制作、日々の数値分析、ABテスト、レポーティングといった煩雑な運用業務をすべて任せられるため、自社の担当者は本来のコア業務に集中できます。

- 客観的な視点での分析と提案: 社内の担当者だけでは気づきにくい問題点や改善の機会を、第三者の客観的な視点から指摘してもらえます。データに基づいた冷静な分析と、新たな戦略の提案が期待できます。

- 高度な広告ツールの利用: 代理店によっては、効果測定やクリエイティブ制作を効率化する独自のツールや、高価な分析ツールを導入している場合があります。これらのリソースを活用できるのも大きなメリットです。

- 複数媒体での最適な予算配分: 複数のSNS広告を運用する場合、どの媒体にどれくらいの予算を配分すれば全体の効果が最大化されるのかを、豊富な経験とデータに基づいて判断してもらえます。

SNS広告に強みを持つおすすめ代理店3選

日本国内には数多くの広告代理店が存在しますが、ここでは特にSNS広告の運用に強みを持つ代表的な企業を3社紹介します。代理店を選ぶ際の参考にしてください。

① 株式会社サイバーエージェント

国内トップクラスの広告取扱高を誇るインターネット広告代理店です。特にSNS広告の分野では、長年にわたる豊富な運用実績と、そこから得られた膨大なデータを保有しているのが最大の強みです。AIを活用した広告運用自動化ツールを自社開発するなど、テクノロジーを駆使した高度な運用を得意としています。大手企業を中心に、大規模な予算でのプロモーションや、最先端の広告手法を試したい場合に頼りになる存在です。(参照:株式会社サイバーエージェント公式サイト)

② アナグラム株式会社

リスティング広告やSNS広告といった「運用型広告」に特化した専門集団です。派手さよりも、一件一件の案件に深く向き合い、丁寧なコンサルティングと運用を行うことで評価されています。特に、BtoB領域や、ニッチな商材の広告運用において高い専門性を発揮します。ブログやセミナーでの情報発信も積極的に行っており、その知見の深さには定評があります。企業のマーケティング担当者と二人三脚で、じっくりと成果を改善していきたい場合に適した代理店です。(参照:アナグラム株式会社公式サイト)

③ グラッドキューブ株式会社

Web広告運用に加えて、LPO(ランディングページ最適化)やEFO(入力フォーム最適化)といった、広告の受け皿となるWebサイト自体の改善までを一気通貫で支援できるのが大きな特徴です。自社開発のWebサイト解析・改善ツール「SiTest(サイテスト)」を活用し、データに基づいた科学的なアプローチで広告効果の最大化を目指します。広告クリエイティブの改善だけでなく、LPのコンバージョン率を向上させることで、CPAを改善する提案を得意としています。広告のクリック後の成果に課題を感じている企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。(参照:グラッドキューブ株式会社公式サイト)

これらの代理店はあくまで一例です。代理店を選ぶ際には、自社の事業規模や業界、広告予算、そして求めるサポートの範囲(運用代行のみか、戦略立案からかなど)を明確にし、複数の代理店から話を聞いて、最も相性の良いパートナーを見つけることが重要です。

まとめ

本記事では、SNS広告の基礎知識から、主要な8つの媒体比較、具体的な始め方、そして成果を出すためのポイントまで、幅広く解説してきました。

SNS広告は、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。詳細なユーザーデータに基づいた精度の高いターゲティング能力と、潜在層にアプローチして新たな需要を創造できる力は、あらゆる規模・業種のビジネスにとって強力な武器となり得ます。ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じてブランドのファンを育成し、長期的な成長の基盤を築けることも、他の広告手法にはない大きな魅力です。

しかし、その一方で、炎上リスクや運用工数の大きさといったデメリットも存在します。成功の鍵は、これらの特性を深く理解した上で、戦略的にアプローチすることです。

改めて、SNS広告で成果を出すための最も重要なポイントを要約します。

- 目的とターゲットを徹底的に明確にする: すべての戦略の出発点です。

- ターゲットに最適な媒体と広告フォーマットを選ぶ: 適材適所でリソースを集中させます。

- ユーザー視点で「見たい」と思われるクリエイティブを作る: 広告感をなくし、価値を提供します。

- ABテストを繰り返し、データに基づいて改善する: 勘に頼らず、PDCAサイクルを回し続けます。

SNS広告の世界は、プラットフォームのアップデートやトレンドの移り変わりが速く、常に学び続ける姿勢が求められます。しかし、この記事で解説した基本的な原則は、どのような変化の中でも変わることのない成功の土台となるはずです。

まずは、自社のビジネスの目的とターゲット顧客を再確認することから始めてみましょう。そして、彼らが最も多くの時間を費やしているSNSプラットフォームで、小さな予算からでもテスト配信を行い、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、あなたのビジネスを大きく飛躍させるきっかけになるかもしれません。