企業活動において、自社の製品やサービス、取り組みを社会に広く知ってもらうことは、事業成長の根幹をなす重要な要素です。そのための手法として「広告」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それと並んで、あるいはそれ以上に強力な影響力を持つのが「パブリシティ」です。

本記事では、広報・PR活動の中核を担うパブリシティについて、その基本的な定義から、混同されがちな広報・PRや広告との違い、具体的なメリット・デメリット、そして実際にパブリシティを獲得するための戦略的な方法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、パブリシティの本質を理解し、自社の情報を効果的に社会へ届けるための第一歩を踏み出せるようになります。

目次

パブリシティとは

パブリシティ(Publicity)とは、企業や団体が発信する情報を、新聞、テレビ、雑誌、Webメディアといった第三者である報道機関が「ニュース価値がある」と判断し、記事やニュースとして自主的に報じることを指します。企業側がメディアに対して情報提供(プレスリリース配信など)を行いますが、最終的にそれを報じるか否か、どのような内容で報じるかの判断は、すべてメディア側に委ねられているのが最大の特徴です。

このプロセスにより、情報はメディアという「客観的な第三者のフィルター」を通して発信されるため、企業が自ら発信する広告と比較して、受け手である生活者や顧客から高い信頼性を得やすくなります。パブリシティは、企業がコントロールできない要素が多い一方で、成功すれば広告費をかけずに絶大な宣伝効果と社会的信用の獲得につながる、非常に強力なコミュニケーション手法と言えます。

パブリシティと広報・PRの違い

パブリシティとしばしば混同される言葉に「広報」や「PR」があります。これらの言葉は同じような意味で使われることもありますが、厳密にはその範囲と目的が異なります。

結論から言うと、広報・PRは「企業を取り巻くさまざまなステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築くための、長期的かつ双方向のコミュニケーション活動全般」を指す広範な概念であり、パブリシティは「その広報・PR活動の一環として、特にメディアとの関係構築を通じてニュースとして取り上げてもらうための活動、またはその成果」を指します。つまり、広報・PRという大きな傘の中に、パブリシティという一つの具体的な戦術が含まれているイメージです。

広報・PRの「PR」は「Public Relations(パブリック・リレーションズ)」の略です。直訳すると「公衆との関係」となり、その対象はメディアや顧客だけでなく、株主、投資家、従業員、地域社会、政府・行政機関など、企業活動に関わるすべての人々(ステークホルダー)に及びます。

具体的な広報・PR活動には、以下のような多様なものが含まれます。

- メディアリレーションズ: 新聞、テレビ、Webメディアなどの報道関係者と良好な関係を築き、情報提供を行う活動。パブリシティ獲得は、このメディアリレーションズの主要な目的の一つです。

- コーポレートPR: 企業理念やビジョン、経営方針、財務状況、CSR活動(企業の社会的責任)などを伝え、企業そのものへの理解と信頼を深めてもらう活動。

- マーケティングPR: 商品やサービスの認知度向上や販売促進を目的とし、マーケティング戦略と連動して行われる広報活動。

- インターナルコミュニケーションズ(社内広報): 従業員に対して経営方針やビジョンを共有し、エンゲージメントやモチベーションを高める活動。

- IR(インベスター・リレーションズ): 株主や投資家に対して、経営状況や財務情報などを適時・適切に開示し、企業価値を正しく評価してもらうための活動。

- クライシス・コミュニケーションズ(危機管理広報): 不祥事や事故、災害などの緊急事態が発生した際に、被害を最小限に抑え、信頼の失墜を防ぐための情報発信や対応。

このように、広報・PRは非常に幅広い活動を内包しています。その中で、パブリシティはメディアという影響力の大きなステークホルダーを対象とした活動であり、広報・PR戦略全体を成功に導くための重要なピースの一つと位置づけられています。

パブリシティと広告の違い

パブリシティと広告は、どちらも「情報を広く伝える」という点では共通していますが、その性質は根本的に異なります。両者の違いを正しく理解することは、効果的なコミュニケーション戦略を立てる上で不可欠です。

最大の違いは、「情報のコントロール権」と「費用の有無」にあります。広告は、企業がテレビCMの枠や新聞・雑誌の広告スペース、Webサイトのバナー広告枠といった「メディアの掲載枠」を費用を支払って購入し、自社が伝えたいメッセージを、伝えたいタイミングで、伝えたい形で自由に発信する手法です。

一方、パブリシティは前述の通り、企業からの情報提供を元に、メディアが自らの判断でニュースとして取り上げるものです。そのため、掲載費用は原則として発生しませんが、企業側は掲載の有無や内容、タイミングを一切コントロールできません。

この違いを整理すると、以下の表のようになります。

| 比較項目 | パブリシティ (Publicity) | 広告 (Advertising) |

|---|---|---|

| 情報の発信主体 | メディア(新聞社、テレビ局など) | 企業・団体(広告主) |

| 情報の信頼性 | 高い(第三者による客観的な報道) | 低い(発信者による主観的な主張) |

| 費用の有無 | 原則無料(活動自体に人件費等は発生) | 有料(媒体の広告枠を購入) |

| 内容のコントロール | 不可(メディアの編集権に委ねられる) | 可能(広告主が自由に制作できる) |

| 掲載の確実性 | 不確実(ニュース価値次第) | 確実(費用を支払えば掲載される) |

| 目的 | 社会的な信頼獲得、認知度向上 | 販売促進、ブランディング |

| 受け手の捉え方 | ニュース、情報 | 宣伝、広告 |

例えば、ある自動車メーカーが新しい電気自動車を発売したとします。

- 広告の場合: メーカーは多額の予算を投じて、「未来のドライブ体験を、今ここに。」といったキャッチコピーと共に、美しい映像のテレビCMを放映したり、Web広告を出稿したりします。消費者はこれを見て「この会社の新しい宣伝だな」と認識します。

- パブリシティの場合: メーカーはプレスリリースで新技術の詳細や開発背景、環境への貢献などをメディアに伝えます。それを受けた経済ニュース番組が「日本の技術力が結集!航続距離1,000kmを実現した次世代EV登場」という特集を組んだり、自動車専門誌が専門家の試乗レビューを詳細な記事にしたりします。消費者はこれを「客観的なニュース」として受け取り、その技術力や企業の先進性に対して高い信頼を寄せる可能性が高まります。

このように、パブリシティと広告はそれぞれ異なる特性と役割を持っています。どちらか一方が優れているというわけではなく、両者の特性を理解し、目的やターゲットに応じて戦略的に使い分ける、あるいは組み合わせること(クロスメディア戦略)が、コミュニケーション効果を最大化する鍵となります。

パブリシティの3つのメリット

パブリシティ活動は、多くの企業にとって計り知れない価値をもたらします。広告とは異なるアプローチだからこそ得られる、その代表的な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

① 社会的信頼性が高い

パブリシティがもたらす最大のメリットは、何と言っても情報に対する「社会的信頼性」が格段に高いことです。これは、情報の発信者が企業自身ではなく、客観性や中立性が求められる「メディア」という第三者である点に起因します。

消費者は日々、無数の広告にさらされており、その多くが企業側の都合の良い情報(ポジティブな側面)を強調していることを無意識に理解しています。そのため、広告に対しては一定の警戒心や「売り込みである」というフィルターをかけて情報を受け取る傾向があります。

一方、パブリシティによって報じられるニュースや記事は、メディアに所属する記者や編集者が、数ある情報の中から「これは社会的に報じる価値がある」と判断し、独自の視点で取材・編集したものです。この「第三者の専門家によるお墨付き」とも言えるプロセスを経ることで、情報は客観性を帯び、受け手はそれを「事実」や「信頼できる情報」として認識しやすくなります。

例えば、ある健康食品メーカーが「このサプリは体に良いです」と広告で謳うよりも、著名な健康情報番組で専門家が「最新の研究で、この食品に含まれる〇〇という成分が、健康維持に有効であることが分かりました」と解説し、その具体例としてそのメーカーの商品が紹介された方が、視聴者に与える説得力や信頼度は圧倒的に高くなります。

このような高い信頼性は、企業にとって以下のような副次的な効果ももたらします。

- ブランドイメージの向上: ポジティブな内容で継続的にパブリシティを獲得することで、「技術力の高い会社」「社会貢献に熱心な会社」「専門家が認める会社」といった権威性のあるブランドイメージが構築されます。

- 採用活動への好影響: 企業の取り組みやビジョンがメディアで報じられることで、企業の知名度や信頼性が高まり、優秀な人材からの応募が増える可能性があります。求職者は、広告よりも客観的な報道を参考に企業を選ぶ傾向が強いです。

- 社内エンゲージメントの向上: 自社の活動が社会的に評価され、メディアに取り上げられることは、従業員の誇りや仕事へのモチベーションを高める効果があります。

このように、パブリシティによって得られる信頼性は、単なる宣伝効果に留まらず、企業全体の価値を高める無形の資産となるのです。

② 低コストで大きな宣伝効果が期待できる

パブリシティの第二のメリットは、原則として掲載費用がかからず、低コストで大きな宣伝効果を期待できる点です。広告であれば数百万、数千万円、場合によっては数億円の費用がかかるテレビCMや新聞の全国版一面広告と同等の露出を、無料で獲得できる可能性があります。

もちろん、「無料」というのはあくまでメディアへの掲載費用の話であり、パブリシティを獲得するための活動(広報担当者の人件費、プレスリリース配信サービスの利用料、記者会見の会場費など)にはコストがかかります。しかし、それらを差し引いても、得られるリターンは広告費に比べて非常に大きくなるケースが少なくありません。

この効果を測る指標の一つに「広告換算費(Advertising Value Equivalency / AVE)」という考え方があります。これは、パブリシティとして掲載された記事やニュースのスペースや時間枠を、もし広告として出稿した場合にかかるであろう費用に換算するものです。例えば、ある新聞に縦10cm×横10cmの記事が掲載された場合、その新聞の同じスペースの広告料金が50万円であれば、広告換算費は50万円となります。テレビで1分間のニュース特集が組まれれば、その時間帯のCM料金を元に数百万円、数千万円と換算されることもあります。

この広告換算費は、パブリシティ活動の費用対効果を示す分かりやすい指標ではありますが、注意点もあります。前述の「信頼性の高さ」というパブリシティの最も重要な価値が反映されていないため、近年ではこの指標だけで効果を測ることの是非が問われています。記事の論調(ポジティブかネガティブか)、主要なメッセージがどれだけ伝わったか、その後のウェブサイトへのアクセス数や問い合わせ件数の変化など、複数の指標を組み合わせて総合的に効果を測定することが推奨されています。

特に、資金力が限られるスタートアップや中小企業にとって、パブリシティは事業を飛躍させるための強力な武器となり得ます。画期的な新技術やユニークなサービスが大手メディアに取り上げられ、一夜にして全国的な知名度を獲得するというサクセスストーリーは、パブリシティの持つ爆発力を象徴しています。少ない投資で計り知れないインパクトを生む可能性があること、それがパブリシティの大きな魅力です。

③ 普段接点のない層にも情報を届けられる

第三のメリットとして、広告や自社メディア(オウンドメディア)だけではアプローチが難しい、潜在的な顧客層や普段接点のない層にも情報を届けられる点が挙げられます。

企業が広告を出稿する場合、通常は自社のターゲット顧客が多く接触するであろうメディアを選びます。例えば、20代女性向けの化粧品であれば女性ファッション誌やインスタグラム、経営者向けのクラウドサービスであればビジネス系Webメディアや経済新聞といった具合です。これは効率的なアプローチですが、一方でアプローチできる層が限定され、新たな顧客層の開拓が難しいという側面もあります。

しかし、パブリシティはメディアが主体となって情報を発信するため、企業側が意図していなかったような多様なメディアに取り上げられる可能性があります。各メディアはそれぞれ独自の読者層や視聴者層を抱えています。全国紙、地方紙、業界専門誌、経済誌、ライフスタイル雑誌、テレビのニュース番組、情報バラエティ番組など、その特性はさまざまです。

例えば、ある地方の小さな町工場が開発した、非常に特殊な技術があったとします。この企業が自ら広告を出すとしたら、おそらく業界の専門誌などに限られるでしょう。しかし、その技術の独自性や開発ストーリーの面白さに地元の地方紙が着目し、記事として掲載したとします。その記事が全国紙の記者の目に留まり、さらに大きな記事になるかもしれません。そして、その記事を見たテレビ番組のディレクターが「面白い技術だ」と、情報番組での特集を企画する可能性も生まれます。

その結果、当初は想定していなかった一般の主婦や学生、あるいは全く異なる業界のビジネスパーソンなど、幅広い層にその町工場の存在と技術が知れ渡ることになります。これにより、新たなビジネスチャンスが生まれたり、地域社会からの応援や協力が得られたり、思いがけない人材からの応募があったりと、予測不能な広がりが期待できます。

このように、パブリシティは自社のターゲット設定という枠を超え、メディアの力を借りて情報を社会の隅々まで届けることを可能にします。これは、自社の可能性を広げ、新たな成長機会を発見するための重要なきっかけとなり得るのです。

パブリシティの3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、パブリシティには光と影があります。特に、企業側でコントロールできない要素が多いという特性は、いくつかの無視できないデメリットやリスクにもつながります。これらのデメリットを正しく理解し、備えておくことが、パブリシティ活動を成功させる上で極めて重要です。

① 掲載内容をコントロールできない

パブリシティにおける最大のデメリットは、メディアに掲載される記事やニュースの内容を、企業側で一切コントロールできないことです。情報提供は企業が行いますが、その情報をどう解釈し、どの部分を切り取り、どのような論調で報じるかという「編集権」は、完全にメディア側にあります。

企業としては、自社の製品やサービスの最もアピールしたいポジティブな側面を強調してほしいと願うのが当然です。しかし、メディアは客観的な視点から、あるいは読者や視聴者の関心を引くという観点から、企業が意図しない部分に焦点を当てることがあります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 意図しない切り取られ方: プレスリリースに書いた複数の情報のうち、企業が最も重要だと考えていたAの要素ではなく、補足的に書いたBの要素だけが面白おかしく取り上げられてしまうケース。

- ネガティブな側面の強調: 新技術のメリットを伝えたつもりが、記事ではその技術がもたらす潜在的なリスクや社会への悪影響、あるいは競合他社の類似技術との比較で劣っている点などが強調されてしまう可能性があります。

- 誤報のリスク: 記者の誤解や解釈の違いによって、事実とは異なる内容が報じられてしまうリスクもゼロではありません。例えば、製品の価格や発売日、性能のスペックなどが間違って伝わってしまうと、顧客に混乱を招き、訂正対応に追われることになります。一度報じられた情報の訂正をメディアに依頼することは可能ですが、必ずしも応じてもらえるとは限らず、訂正記事が元の記事ほど大きく扱われることも稀です。

このような事態を防ぎ、リスクを最小限に抑えるためには、情報提供の段階で細心の注意を払う必要があります。具体的には、「誰が読んでも誤解の余地がない、正確で分かりやすいプレスリリースを作成すること」「専門用語には注釈をつけ、想定される質問への回答をあらかじめ用意しておくこと」「日頃からメディア担当者と良好な関係を築き、取材時には丁寧に意図を説明すること」などが重要になります。

このコントロール不能性は、パブリシティが持つ高い信頼性と表裏一体の関係にあります。だからこそ、企業は常に誠実な情報発信を心がけ、不都合な情報も隠さずに伝える姿勢が、長期的なメディアとの信頼関係構築につながるのです。

② 必ず掲載されるとは限らない

第二のデメリットは、情報を提供しても、それが必ずメディアに掲載されるとは限らないという「不確実性」です。どれだけ時間と労力をかけて魅力的なプレスリリースを作成し、メディアに送付しても、それが記事やニュースとして世に出る保証はどこにもありません。

メディアの編集部には、毎日何百、何千というプレスリリースや情報提供が殺到します。その中から実際に記事として取り上げられるのは、ほんの一握りです。記者や編集者は、限られた紙面や放送時間の中で、より多くの読者・視聴者の関心を引く、より社会的意義の大きいニュースを優先的に選びます。

掲載に至らない理由はさまざまです。

- ニュースバリューの不足: 提供した情報が、メディアから見て「報じる価値がない」と判断された場合。新規性、社会性、意外性などの要素が乏しいと見なされると、ボツになります。

- タイミングの悪さ: 提供した情報自体は面白くても、同じタイミングでより大きな社会的な事件やニュース(例:大規模な災害、政変、世界的なスポーツイベントなど)が発生した場合、そちらが優先され、相対的に重要度が低いと判断されてしまいます。

- 他社との競合: 同じ日に、競合他社がよりインパクトの大きいニュースを発表した場合、そちらが採用されることもあります。

- メディアとのミスマッチ: 情報の内容と、アプローチしたメディアの専門分野や読者層が合っていない場合も、取り上げられる可能性は低くなります。

広報担当者にとって、丹精込めて作成したプレスリリースが何の反応もなく終わることは日常茶飯事です。この不確実性は、特に短期的な成果を求められる場合に大きなプレッシャーとなります。「パブリシティ活動は、打率1割でも上出来」と言われることもあるほど、成果が出ないのが当たり前というマインドセットを持つことも重要です。

このデメリットを克服するためには、一回の情報発信で諦めず、継続的に情報を提供し続ける粘り強さが求められます。また、単にプレスリリースを送るだけでなく、後述するメディアプロモートや企画の持ち込みなど、掲載の確率を高めるための能動的な働きかけが不可欠となります。

③ 掲載されるタイミングや媒体を選べない

三つ目のデメリットは、仮に幸運にも掲載されることになったとしても、いつ、どの媒体で、どのくらいの大きさで報じられるかを企業側で指定できない点です。これもまた、メディアの編集権に起因するコントロール不能性の一側面です。

企業側には、マーケティング戦略に基づいた理想のタイミングがあります。例えば、新商品の発売日に合わせて大々的に報じてもらいたい、キャンペーンの開始時期に合わせて集客につながるような記事を掲載してほしい、といった要望です。

しかし、実際の掲載タイミングはメディアの都合(編集スケジュール、他の記事との兼ね合いなど)で決まります。新商品発売の1ヶ月前に情報提供しても、実際に記事になるのが発売から数週間後になってしまうことも珍しくありません。そうなると、企業が計画していたプロモーション戦略との間にズレが生じ、機会損失につながる可能性もあります。

また、掲載される「媒体」についても同様です。企業としては、自社のブランドイメージに合った、権威ある全国紙やキー局のテレビ番組で取り上げられることを望むかもしれません。しかし、実際には想定していなかったWebメディアや、ターゲット層とは異なる読者を持つ雑誌にのみ掲載されるというケースもあります。もちろん、どのような形であれ露出が増えること自体は喜ばしいことですが、ブランド戦略上、あまりにイメージと乖離した媒体での露出は、必ずしもプラスに働くとは限りません。

さらに、掲載される際の「扱い」も選べません。大きく写真付きで扱われることもあれば、多くのニュースの中に埋もれるような小さなベタ記事として扱われることもあります。

これらのコントロール不能性を補うためには、パブリシティだけに頼るのではなく、広告やSNS、オウンドメディアといった、自社でコントロール可能なメディアを組み合わせた統合的なマーケティング・コミュニケーション戦略が重要になります。パブリシティで広く認知を獲得し、広告や自社サイトでより深い情報を提供して購買につなげる、といったように、それぞれのメディアの特性を活かした役割分担を考えることが求められます。

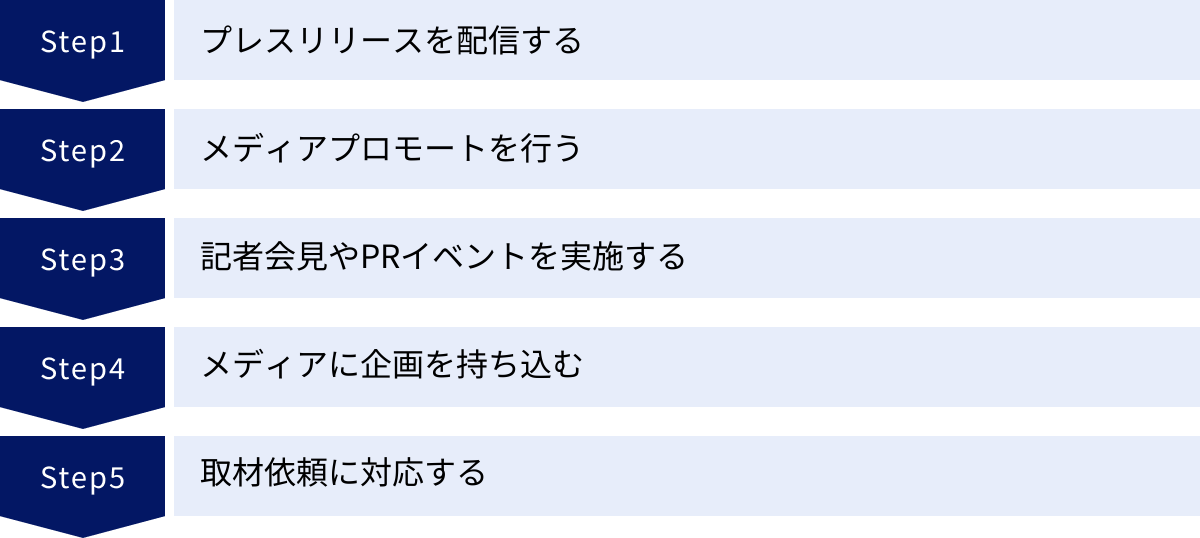

パブリシティを獲得するための5つの方法

パブリシティは「待ち」の姿勢では得られません。メディアに自社の情報を見つけてもらい、ニュースとして取り上げてもらうためには、戦略的かつ能動的なアプローチが不可欠です。ここでは、パブリシティを獲得するための代表的な5つの方法を具体的に解説します。

① プレスリリースを配信する

プレスリリースの配信は、パブリシティ獲得活動の最も基本的かつ重要な第一歩です。プレスリリースとは、企業や団体が、新商品・新サービス、経営情報、イベント開催、調査結果といった新しい情報を、メディアに向けて公式に発表するための文書です。メディアの記者は、このプレスリリースを情報源として記事を執筆することが多いため、その質がパブリシティ獲得の成否を大きく左右します。

効果的なプレスリリースを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 魅力的なタイトルの作成: 記者は毎日大量のプレスリリースに目を通します。その中で興味を引くためには、30文字程度で最も伝えたいニュースの核心と魅力が伝わるタイトルをつけることが重要です。「〇〇、新サービスを開始」といった単調なものではなく、「【業界初】AIが自動で〇〇を診断。診断時間を90%削減する新サービス『△△』提供開始」のように、新規性や具体的な効果を数字で示すと効果的です。

- リード文で結論を要約: タイトルの下には、プレスリリースの全体像を要約した「リード文」を配置します。誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)の「5W1H」を明確に、かつ簡潔に記述し、多忙な記者が最初の数行を読むだけでニュースの概要を理解できるようにします。

- 客観的な事実に基づく本文: 本文は、主観的な思いや形容詞(「素晴らしい」「画期的な」など)を避け、客観的な事実、データ、具体的なスペックなどを中心に構成します。なぜこの新サービスが必要とされているのか(社会的背景)、開発の経緯、具体的な機能や利用方法、顧客にとってのメリットなどを論理的に説明します。

- 補足情報の充実: 代表者のコメントや、関連する市場データ、専門家のコメントなどを加えることで、記事に深みと信頼性を与えることができます。また、高解像度の製品写真や、サービスの利用イメージがわかる図表、関連情報のURLなども提供すると、記者が記事を作成しやすくなります。

- 問い合わせ先の明記: 最後に、必ず取材の問い合わせに対応できる担当者の氏名、部署名、電話番号、メールアドレスを明記します。迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。

作成したプレスリリースは、自社で構築したメディアリスト宛にメールで送付するほか、後述する「プレスリリース配信サービス」を利用して、より多くのメディアに一斉配信する方法が一般的です。

② メディアプロモートを行う

プレスリリースを配信しただけで満足してはいけません。より確実にパブリシティを獲得するためには、プレスリリース配信後に行う「メディアプロモート」と呼ばれる能動的な働きかけが非常に効果的です。

メディアプロモートとは、特に重要と考えるメディア(ターゲットメディア)の記者や編集者、番組ディレクターなどに、電話やメールで個別に連絡を取り、配信したプレスリリースの内容について補足説明を行ったり、取材を直接お願いしたりする活動です。単なる「追いかけ」ではなく、情報の価値を再認識してもらい、ニュースとして取り上げてもらうための「売り込み」活動と言えます。

メディアプロモートを成功させるためのコツは、相手への配慮と周到な準備にあります。

- ターゲットを絞る: 全てのメディアに電話をかけるのは非効率的かつ迷惑になります。自社のニュースと親和性が高く、最も記事化してほしい数社~十数社にターゲットを絞り込みましょう。

- 相手を徹底的に研究する: アプローチする前に、そのメディアの過去の記事や番組を必ずチェックします。担当記者がどのような分野に関心を持っているか、どのような切り口で記事を書くことが多いかを把握し、「〇〇様が以前書かれていた△△の記事を拝見し、今回の弊社の情報もご関心を持っていただけるのではないかと思い、ご連絡いたしました」といった形で、相手に合わせたパーソナルなアプローチを心がけます。

- タイミングを見計らう: 記者は締め切りに追われていることが多いため、多忙な時間帯(新聞社であれば夕方の校了時間など)を避けて連絡するのがマナーです。電話をかける際は、「今、2、3分ほどよろしいでしょうか?」と相手の都合を確認しましょう。

- 要点を簡潔に伝える: 電話口でプレスリリースを長々と読み上げるのは厳禁です。ニュースの最も重要なポイントを30秒~1分程度で簡潔に伝えられるように、事前にスクリプトを用意しておくと良いでしょう。

- キャラバン(直接訪問): 特に重要な案件の場合、アポイントを取った上でメディアを直接訪問し、担当者に製品のデモンストレーションを見せたり、資料を渡しながら説明したりする「メディアキャラバン」も有効な手法です。

メディアプロモートは、記者との個人的な関係構築のきっかけにもなります。たとえ今回が記事にならなくても、有益な情報提供者として認知してもらえれば、次のチャンスにつながる可能性があります。

③ 記者会見やPRイベントを実施する

社会的に注目度が高い、あるいは文章だけでは伝わりにくい情報を発表する際には、記者会見やPRイベントの実施が極めて有効な手段となります。一度に多くのメディア関係者を集め、直接情報を伝え、質疑応答を通じて理解を深めてもらうことができるため、大きなパブリシティ効果が期待できます。

目的や内容に応じて、さまざまな形式が考えられます。

- 記者発表会: 企業の経営方針の大きな変更、大規模な資金調達、M&A、新技術の発表、不祥事の謝罪など、社会的に重要性が高いニュースを発表する際に開かれます。経営トップが登壇し、質疑応答に対応するのが一般的です。

- 新製品・新サービス発表会: 新しい製品やサービスをメディアにお披露目する場です。製品のデモンストレーションや、開発責任者によるプレゼンテーションなどが行われます。

- PRイベント・体験会: メディア関係者に製品やサービスを実際に「体験」してもらうことを目的としたイベントです。例えば、新しいゲームソフトの試遊会、レストランの試食会、ホテルの試泊会などがあります。記者が実際に体験することで、より具体的で臨場感のある記事を書きやすくなります。

- 記者懇親会: 定期的にメディア関係者を招き、食事などを共にしながら情報交換や関係構築を目的とする場です。直接的なニュースがなくても、日頃の感謝を伝え、自社の近況をカジュアルに伝える良い機会となります。

これらのイベントを成功させるには、入念な準備が不可欠です。「なぜこのイベントを行うのか」という目的を明確にし、メディアが「参加したい」と思うような魅力的な企画を立てることが重要です。また、十分な告知期間を設けて案内状を送り、当日のスムーズな運営体制を整え、イベント終了後には参加メディアへのフォローアップ(お礼の連絡や追加資料の送付など)を徹底することが、成果を最大化する鍵となります。

④ メディアに企画を持ち込む

自社の情報を、特定のテレビ番組の特集コーナーや、雑誌の企画記事に合わせて能動的に売り込む「企画の持ち込み(リバースピッチ)」も、非常に高度かつ効果的なパブリシティ獲得手法です。これは、企業側から発信するニュースがない場合でも、メディア側のニーズに応える形で露出の機会を創出するアプローチです。

この手法を成功させるには、まず日頃からターゲットメディアを熱心に研究し、どのような企画を定期的に行っているか、どのような情報を求めているかを深く理解しておく必要があります。

例えば、以下のような持ち込み方が考えられます。

- 情報番組の特集コーナーへ: 主婦向けの情報番組が「最新お掃除グッズ特集」を企画しているという情報を得たら、自社が販売するユニークな掃除用品の情報や、掃除のプロである自社スタッフの専門知識を提供できないかと持ちかけます。

- 経済誌の企画記事へ: 経済誌が「働き方改革の先進企業」というテーマで特集を組む場合、自社が導入しているユニークな福利厚生制度や人事評価制度の事例を、「専門家のコメント付きで提供できます」と提案します。

- ライフスタイル雑誌の連載へ: 自社に所属する専門家(例:栄養士、整理収納アドバイザー、エンジニアなど)を「コメンテーター」や「連載執筆者」として売り込む方法もあります。

企画の持ち込みは、単に「自社を取り上げてください」とお願いするのではなく、「御社の読者(視聴者)が喜ぶ、こんな面白い企画(情報)がありますがいかがでしょうか?」と、あくまでメディア側のメリットを提示する形で提案することが成功の秘訣です。自社の持つリソース(専門知識、独自データ、特徴的な人材、ユニークな社内制度など)を棚卸しし、それをメディアが求める「企画のネタ」として再編集する視点が求められます。

⑤ 取材依頼に対応する

これまでの①~④の活動が実を結び、あるいは企業の評判を聞きつけたメディア側から「〇〇について取材させてほしい」という依頼が舞い込むことがあります。これはパブリシティ活動における一つのゴールであり、絶好の機会です。このチャンスを最大限に活かすためには、迅速かつ丁寧な対応が不可欠です。

取材依頼への対応は、その後のメディアとの長期的な関係を左右する重要な局面です。

- 取材意図の確認: まず、どのような企画で、何について、誰に話を聞きたいのか、取材の意図や背景を正確にヒアリングします。これにより、ミスマッチを防ぎ、的確な準備ができます。

- 適切な担当者のアサイン: 取材内容に応じて、最も詳しく、かつ分かりやすく話せる担当者をアサインします。社長である必要はなく、現場の担当者や開発責任者の方が適切な場合も多いです。

- 想定問答集の作成: 取材で聞かれそうな質問をリストアップし、それに対する回答を事前に準備しておく「想定問答集」を作成します。これにより、当日は落ち着いて、論理的かつ分かりやすい説明ができます。ネガティブな質問や答えにくい質問についても、誠実な回答を用意しておくことが信頼につながります。

- 情報開示範囲の確認: 取材の場で、どこまで情報を開示して良いか(オフレコ情報など)を事前に社内で確認し、取材対応者と共有しておきます。

- アフターフォロー: 取材終了後には、担当記者にお礼の連絡をすると共に、必要に応じて追加の資料や写真などを迅速に提供します。掲載・放送日が決まったら教えてもらえるようお願いしておくのも良いでしょう。

誠実で協力的な取材対応は、記者に良い印象を与え、「この会社は取材しやすい、また何かあれば相談しよう」と思わせることにつながります。一度きりの取材で終わらせず、次なるパブリシティの種を蒔く機会と捉え、丁寧に対応しましょう。

パブリシティ獲得の確率を高めるポイント

数多くの企業がパブリシティ獲得を目指す中で、単にプレスリリースを配信するだけでは、その他大勢に埋もれてしまいます。獲得の確率を少しでも高めるためには、より戦略的な視点と地道な努力が求められます。ここでは、そのための3つの重要なポイントを解説します。

ターゲットメディアを明確にする

パブリシティ活動において、「誰に(どのメディアに)情報を届けるか」を明確に定めることは、全ての戦略の土台となります。闇雲に手当たり次第のメディアにアプローチするのは、非効率であるだけでなく、メディア側にも「自社のことを理解していない」というネガティブな印象を与えかねません。

まずは、自社の事業内容、製品・サービス、そして今回伝えたいニュースの内容と、最も親和性の高いメディアはどこかを徹底的に分析し、「ターゲットメディアリスト」を作成することから始めましょう。

ターゲットメディアを選定する際の基準には、以下のようなものがあります。

- 読者・視聴者層: そのメディアの主な読者や視聴者は誰か?自社のターゲット顧客層と重なっているか?

- 専門分野・カテゴリー: 経済、IT、医療、ファッション、地域情報など、そのメディアが得意とする分野は何か?自社のニュースはその分野に合致しているか?

- 媒体の種類: 全国紙、地方紙、業界紙、専門誌、テレビ、ラジオ、Webメディアなど、媒体の種類によって情報の伝わり方や影響力が異なります。目的に応じて最適な媒体を選びましょう。

- 論調やスタンス: そのメディアは、特定の事象に対してどのような論調で報じることが多いか?(例:批判的、肯定的、中立的など)自社の企業文化やメッセージと相性が良いか?

これらの基準に基づき、優先順位をつけたリストを作成します。リストには、媒体名だけでなく、関連するコーナー名、担当部署、可能であれば担当記者名や連絡先なども記録し、継続的に情報を更新していくことが重要です。この精度の高いメディアリストこそが、広報担当者にとって最も価値のある資産の一つとなります。

ターゲットを明確にすることで、プレスリリースの内容やアプローチ方法を、そのメディアに合わせて最適化できます。例えば、経済専門誌には市場データや競合分析を盛り込み、ライフスタイル系のWebメディアには、読者の生活がどう変わるかという情緒的な側面を強調するなど、「メディアに合わせた情報のカスタマイズ」が可能になり、採用される確率が飛躍的に高まります。

メディアが求める情報を提供する

広報活動で陥りがちな失敗は、「自社が伝えたいこと」を一方的に発信してしまうことです。パブリシティを成功させる鍵は、その視点を転換し、「メディアが報じたいこと(=読者・視聴者が知りたいこと)」は何かを理解し、そのニーズに応える情報を提供することにあります。

メディアが情報を取り上げるかどうかを判断する基準を「ニュースバリュー」と呼びます。自社の情報を、このニュースバリューの観点から客観的に見つめ直し、磨き上げることが不可欠です。ニュースバリューを構成する主な要素には、以下のようなものがあります。

社会性・公共性

その情報が、特定の企業や個人の利益に留まらず、社会全体や多くの人々にとってどのような意味を持つか、どのような影響を与えるかという視点です。

- 社会課題の解決: 環境問題、少子高齢化、地域活性化、働き方改革といった社会的な課題の解決に貢献する取り組みや技術。

- 時事性: 世の中で話題になっている出来事やトレンドに関連する情報。例えば、大規模な災害が発生した際に、自社の技術が復興支援に役立つといった情報には高いニュースバリューがあります。

- 公共の利益: 多くの人々の生活を便利にしたり、安全性を高めたり、健康を増進させたりするなど、公共の利益に資する情報。

新規性・意外性

「新しい」「珍しい」「驚きがある」といった要素は、人々の関心を強く引くため、メディアにとって非常に魅力的なニュースのタネとなります。

- 初物: 「世界初」「日本初」「業界初」といった新規性。

- 記録: 「史上最高」「過去最多」といった記録の達成。

- 意外な組み合わせ: 「老舗和菓子店とITベンチャーが共同開発」といった、意外な企業同士の提携。

- 逆説的な事実: 一般的な常識や通説を覆すような調査結果や事実。「〇〇は体に悪いと思われていたが、実は△△という効果があった」など。

- ユニークなストーリー: 製品開発の裏にあった感動的な秘話や、創業者のユニークな経歴など、物語性のある情報。

有益性・専門性

読者や視聴者の生活や仕事に直接役立つ、実用的な情報や専門的な知見も、ニュースバリューが高いと判断されます。

- ノウハウ: 「プロが教える〇〇を節約するコツ」「専門家が解説する最新の△△活用術」といった、すぐに実践できる知識やテクニック。

- 調査データ: 自社で実施した市場調査やアンケートの結果。特に、他では得られない独自のデータは価値が高いと評価されます。

- 専門家の見解: 特定の分野における専門家(自社社員でも可)による、時事問題の解説や将来の予測。

自社の情報を発信する際は、これらのニュースバリューのどの要素を満たしているかを常に意識し、プレスリリースのタイトルや本文でその点を明確にアピールすることが、掲載確率を高める上で極めて重要です。

メディア担当者との関係を構築する

最後に、そして最も重要なのが、メディアの記者や編集者といった担当者と、長期的かつ良好な信頼関係を構築することです。パブリシティ活動は、単なる情報の一方的な送付ではなく、人と人とのコミュニケーションです。信頼できる担当者からの情報は、他の多くの情報よりも優先的に検討される可能性が高まります。

良好な関係構築は一朝一夕にはいきません。地道で誠実なコミュニケーションの積み重ねが不可欠です。

- 有益な情報提供者になる: 自社の宣伝だけでなく、担当記者が関心を持つであろう業界の動向や、他社の興味深いニュースなど、直接自社の利益にならない情報でも積極的に提供しましょう。「〇〇さんからの情報はいつも役に立つ」と思ってもらうことが、信頼の第一歩です。

- 相手を理解し、尊重する: 担当記者の過去の記事を読み込み、その専門性や関心を理解した上でコンタクトを取ります。相手の時間を尊重し、多忙な時期を避けるなどの配慮も忘れてはいけません。

- 迅速かつ誠実な対応: 取材依頼や問い合わせには、可能な限り迅速かつ誠実に対応します。たとえ自社にとって不都合な質問であっても、嘘をついたり隠したりせず、真摯に向き合う姿勢が信頼を築きます。

- 定期的なコンタクト: プレスリリースを送る時だけでなく、情報交換会や勉強会に参加したり、SNSで繋がったりと、定期的に接点を持ち続けることが大切です。ただし、過度な接触は迷惑になるため、節度を保つことが重要です。

- 組織としての関係構築: 担当者が異動や退職をすることはよくあります。特定の担当者一人との関係に依存するのではなく、後任者にもスムーズに引き継げるよう、組織として複数のメディア関係者と関係を築いておくことがリスク管理の観点からも望ましいです。

メディア担当者は、ビジネスパートナーです。一方的に何かを要求するのではなく、互いに価値を提供し合える対等な関係を目指すこと。この長期的な視点が、継続的なパブリシティ獲得の最も確実な土台となります。

混同しやすい関連用語の解説

パブリシティの周辺には、よく似た言葉や、全く意味が異なるにもかかわらず混同されがちな用語が存在します。これらの言葉の違いを正確に理解しておくことで、広報・PR活動におけるコミュニケーションの精度を高めることができます。

ペイドパブリシティとは

「ペイドパブリシティ(Paid Publicity)」とは、直訳すると「支払われたパブリシティ」となり、その名の通り、企業が料金を支払ってメディアの編集記事のような体裁で情報を掲載してもらう手法を指します。一般的には「記事広告」「タイアップ広告」「編集協力記事」などと呼ばれるものがこれに該当します。

通常のパブリシティが、メディアが自主的に無償で掲載する「アーンドメディア(Earned Media=獲得したメディア)」に分類されるのに対し、ペイドパブリシティは、広告費を支払って掲載枠を確保するため「ペイドメディア(Paid Media=支払ったメディア)」に分類されます。

しかし、通常のバナー広告やCMとは異なり、そのメディアの編集部が制作に関与し、一見すると通常の記事と見分けがつきにくい体裁を取るのが特徴です。そのため、純粋なパブリシティ(アーンド)と純粋な広告(ペイド)の「中間的」な存在と位置づけられることもあります。

ペイドパブリシティの主なメリットとデメリットは以下の通りです。

- メリット:

- 内容をコントロールできる: 広告であるため、企業側の意向を反映した内容で記事を作成・掲載できます。伝えたいメッセージを確実に、かつポジティブな論調で届けることが可能です。

- 掲載が保証される: 料金を支払うため、狙ったタイミングで確実に掲載してもらえます。新商品発売やキャンペーン開始に合わせて露出をコントロールできます。

- 記事体裁による信頼性の付与: 通常の広告よりも記事に近いため、読者に読み物として受け入れられやすく、ある程度の信頼性を醸成できます。

- デメリット:

- コストがかかる: 広告なので、当然ながら高額な掲載費用が発生します。

- 「広告」表記の義務: 読者に誤解を与えないよう、必ず記事のどこかに「広告」「PR」「AD」「Sponsored」といった表記を入れることが法律(景品表示法)や業界団体のガイドラインで義務付けられています。この表記により、読者はそれが広告であると認識するため、純粋なパブリシティほどの客観的な信頼性は得られません。

- ステルスマーケティングとの境界: 上記の「広告」表記を意図的に隠したり、分かりにくくしたりすると、消費者を欺く「ステルスマーケティング(ステマ)」と見なされ、法的な罰則の対象となるだけでなく、企業の信用を著しく損なうリスクがあります。

ペイドパブリシティと記事広告の違い

「ペイドパブリシティ」と「記事広告」は、実務上、ほぼ同義語として使われることがほとんどです。どちらも「費用を支払い、編集記事風の体裁で掲載する広告」を指します。

ただし、文脈によっては、以下のようなニュアンスの違いで使い分けられることがあります。

- ペイドパブリシティ: 「パブリシティ(報道)」という言葉が入っていることから、より第三者的な視点や客観性を意識し、メディアの編集色が強く反映されたコンテンツを指す傾向があるかもしれません。メディア側が主体的に企画・編集し、企業はスポンサーとして協力する、といった立て付けの場合に使われることがあります。

- 記事広告: 「広告」という言葉が明確に入っている通り、より広告主である企業の意向が強く反映されたコンテンツを指す場合が多いです。企業が伝えたいメッセージを、記事というフォーマットを借りて表現する、というニュアンスが強くなります。

しかし、これはあくまで解釈の一例であり、両者を明確に区別する厳密な定義はありません。重要なのは、呼び方がどうであれ、これらは「広告」の一形態であり、消費者に対して広告であることを明示する責任があるという点を理解しておくことです。

パブリシティ権とは

「パブリシティ権」は、これまで解説してきた広報活動としての「パブリシティ」とは全く異なる概念であり、法律(判例法)上の権利を指します。この二つを混同しないよう、注意が必要です。

パブリシティ権とは、有名人(芸能人、スポーツ選手、文化人など)の氏名や肖像などが持つ、顧客を惹きつける力(顧客誘引力)を、本人が排他的に利用する権利のことです。有名人の名前や写真には、それ自体に経済的な価値があります。例えば、人気俳優が商品を持っているだけで、その商品の売上が伸びることがあります。この経済的な価値を、本人の許可なく他人が商業目的で利用することを禁じるのがパブリシティ権です。

具体的には、以下のような行為がパブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。

- 有名人の写真を、本人の許可なく自社商品の広告に使う。

- 有名人の名前を、本人の許可なくキャンペーンのタイトルに使う(例:「〇〇選手も応援!キャンペーン」)。

- 有名人の肖像をプリントしたTシャツなどを、無断で製造・販売する。

広報活動としての「パブリシティ」は、メディアに「報じてもらう」活動ですが、「パブリシティ権」は、有名人の肖像などの「無断利用を防ぐ」権利です。言葉が似ているため混乱を招きやすいですが、その意味するところは全く別物です。

企業の広報やマーケティング担当者がパブリシティ権を意識すべきなのは、広告やイベント、SNS投稿などで有名人やタレントの画像・映像を使用する際です。必ず事前に所属事務所などを通じて正式な許諾を得て、契約で定められた範囲内で使用しなければなりません。無断使用は、損害賠償請求などの法的トラブルに発展するだけでなく、企業のコンプライアンス意識を問われ、社会的な信用を失う大きなリスクとなります。

パブリシティ活動に役立つおすすめツール

パブリシティ活動を効率的かつ効果的に進めるためには、便利なツールを活用することが有効です。ここでは、多くの企業で利用されている代表的なプレスリリース配信サービスと、メディアリスト作成に役立つツールをご紹介します。

おすすめのプレスリリース配信サービス3選

プレスリリース配信サービスは、作成したプレスリリースを、提携する数多くのメディアに一斉に配信してくれるサービスです。自社でメディアリストを構築する手間が省け、幅広いメディアに情報を届けられるメリットがあります。

① PR TIMES

国内シェアNo.1を誇る、最も代表的なプレスリリース配信サービスです。圧倒的な利用企業数と配信実績があり、スタートアップから大企業まで幅広く利用されています。

- 特徴:

- 圧倒的な配信網: 多数の提携メディアに配信されるだけでなく、PR TIMESのサイト自体が月間数千万PVを誇るメディアとなっており、生活者にも直接情報が届きやすいのが強みです。

- SNSでの拡散力: 配信されたプレスリリースは、公式X(旧Twitter)アカウントなどでも拡散され、SNS経由での情報波及効果が期待できます。

- 高い信頼性: 多くのメディアが情報源として活用しており、記事化につながりやすいと評価されています。

- 料金プラン: 1配信ごとの従量課金プランから、月額定額で配信し放題のプランまで、企業の配信頻度に応じた柔軟な料金体系が用意されています。(参照:PR TIMES公式サイト)

- おすすめの企業: 知名度を早期に高めたいスタートアップ、継続的に情報発信を行いたい企業、生活者に直接アプローチしたいBtoC企業など、あらゆる企業におすすめできます。

② @Press

高い記事化率と手厚いサポート体制に定評があるプレスリリース配信サービスです。初めてプレスリリースを配信する企業でも安心して利用できます。

- 特徴:

- 専任担当者によるサポート: 配信前に専任の担当者が内容をチェックし、よりメディアに響くタイトルや内容への改善提案を行ってくれます。校正サービスも充実しています。

- 高い記事化率: 配信先メディアを厳選し、各メディアの担当者に合わせた最適な形で配信することで、高い記事化率を謳っています。

- 効果測定レポート: 配信後に、どのメディアに掲載されたかなどをまとめた詳細なレポートが提供され、効果測定がしやすい点も魅力です。

- 料金プラン: 配信内容やサポートの手厚さに応じて複数のプランが設定されています。(参照:@Press公式サイト)

- おすすめの企業: 広報専任者がいない中小企業、プレスリリース作成に自信がない企業、手厚いサポートを受けながら確実に記事化を狙いたい企業におすすめです。

③ PR Wire

共同通信社のグループ会社が運営する、老舗のプレスリリース配信サービスです。通信社としてのネットワークと信頼性が大きな強みです。

- 特徴:

- 国内外への強力な配信ネットワーク: 共同通信社のネットワークを活かし、国内の主要メディアはもちろん、AP通信やロイターといった海外の通信社とも提携しており、グローバルへの情報発信に強みを持っています。

- 高い信頼性: 通信社系というバックボーンから、メディアからの信頼が厚く、特に新聞社や通信社への配信に強いとされています。

- 豊富なオプションサービス: 翻訳サービスや写真・動画配信サービスなど、多様なオプションが用意されています。

- 料金プラン: 会員制で、配信ごとに料金が発生する体系が基本です。(参照:PR Wire公式サイト)

- おすすめの企業: 海外展開を目指すグローバル企業、BtoB企業、信頼性を特に重視する企業、政府・公的機関などにおすすめです。

おすすめのメディアリスト作成ツール

プレスリリース配信サービスと並行して、自社独自のターゲットメディアリストを構築・管理することも重要です。その際に役立つツールを紹介します。

メディアレーダー

株式会社アイズが運営する、広告・マーケティング担当者向けのメディア情報プラットフォームです。厳密にはメディアリスト作成専用ツールではありませんが、結果的に非常に有用なリスト作成ツールとして機能します。

- 特徴:

- 豊富な媒体資料: 新聞、雑誌、Webメディア、SNS広告など、さまざまな広告媒体の資料(メディアガイド)を無料でダウンロードできます。これらの資料には、媒体のコンセプト、読者層のデモグラフィックデータ、広告料金などが詳細に記載されており、ターゲットメディアの選定に非常に役立ちます。

- 無料で利用可能: 会員登録(無料)するだけで、これらの媒体資料を閲覧・ダウンロードし放題です。

- 比較・検討が容易: 複数の媒体資料を比較検討することで、自社の情報と最も親和性の高いメディアを見つけやすくなります。

- 使い方: 気になる媒体の資料をダウンロードし、そこに記載されている媒体概要や編集部の連絡先などを元に、自社独自のメディアリストを作成・拡充していくことができます。

- おすすめの企業: 特に広告出稿とパブリシティ活動を連動させて考えたいマーケティング担当者、広報担当者にとって、情報収集の強力な味方となります。(参照:メディアレーダー公式サイト)

まとめ

本記事では、広報・PR活動の根幹をなす「パブリシティ」について、その定義からメリット・デメリット、獲得のための具体的な方法、そして成功の確率を高めるためのポイントまで、多角的に解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- パブリシティとは、メディアという第三者によって情報が報じられることであり、その最大の価値は広告では得られない「高い社会的信頼性」にある。

- 低コストで大きな宣伝効果が期待でき、普段接点のない層にもアプローチできるメリットがある一方、掲載内容やタイミングをコントロールできず、必ず掲載される保証もないというデメリットを併せ持つ。

- パブリシティ獲得のためには、基本となる「プレスリリース配信」から、能動的な「メディアプロモート」、大規模な「記者会見」、戦略的な「企画持ち込み」、そして誠実な「取材対応」まで、多様なアプローチを駆使する必要がある。

- 成功の確率を高めるには、「ターゲットメディアの明確化」「メディアが求めるニュースバリューの提供」、そして何よりも「メディア担当者との長期的な信頼関係の構築」が不可欠である。

パブリシティは、コントロールできない不確実性を伴うがゆえに、時に広報担当者を悩ませる活動です。しかし、その不確実性の先には、企業の運命を大きく左右するほどの計り知れない可能性があります。一つの記事、一つのニュースが、一夜にして企業の知名度を全国区にし、ブランド価値を飛躍的に高め、事業を新たなステージへと押し上げる力を秘めているのです。

現代は、SNSの普及により誰もが情報発信者となれる時代ですが、だからこそ、客観性と信頼性を担保したメディアによるパブリシティの価値は、相対的にますます高まっています。 広告やオウンドメディア、SNSといった自社でコントロール可能な手法と、このパブリシティを戦略的に組み合わせることで、企業のコミュニケーション活動はより強固で立体的なものになります。

この記事を参考に、まずは自社の中に眠っている「ニュースのタネ」を探すことから始めてみましょう。そして、その情報を社会にとって価値ある「ニュース」へと昇華させるための、戦略的なパブリシティ活動への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。