企業の顔として、社会と組織の間に良好な関係を築く「広報」。華やかなイメージがある一方で、その具体的な仕事内容や役割は多岐にわたり、深く理解している人は少ないかもしれません。広報は、単に情報を発信するだけでなく、経営戦略にも深く関わる重要な機能です。

この記事では、広報の基本的な定義から、混同されがちなPRや広告との違い、企業経営における5つの重要な役割、そして具体的な仕事内容までを徹底的に解説します。さらに、広報の仕事のやりがいや厳しさ、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、広報という職種を多角的に掘り下げていきます。

広報の仕事に興味がある方、キャリアチェンジを考えている方、また、自社の広報機能を強化したい経営者の方にとっても、有益な情報を提供します。この記事を通じて、広報の仕事の全体像を掴み、その奥深さと魅力を理解していただければ幸いです。

目次

広報とは

広報とは、企業や団体などの組織が、株主、顧客、従業員、地域社会といった様々なステークホルダー(利害関係者)と、良好な関係を築き、維持していくためのコミュニケーション活動全般を指します。企業のビジョンや事業内容、製品・サービスの価値、社会貢献活動などを、社会に向けて適切に伝え、組織に対する理解や信頼、共感を獲得することが主な目的です。

多くの人は「広報」と聞くと、テレビや新聞などのメディアに自社の商品を取り上げてもらう活動(パブリシティ活動)をイメージするかもしれません。しかし、それは広報活動のほんの一部に過ぎません。実際には、情報発信(社外広報)だけでなく、社内の情報共有や理念浸透を促す活動(社内広報)、投資家向けのIR活動、さらには予期せぬトラブル発生時の危機管理対応(クライシスコミュニケーション)まで、その業務範囲は非常に広大です。

広報は、組織の「目・耳・口」に例えられます。社会の動向や自社への評価を敏感に察知する「耳」としての役割、収集した情報を経営に活かす「目」としての役割、そして企業の考えや活動を社会に分かりやすく伝える「口」としての役割を担っています。

この三つの役割を効果的に機能させることで、企業は社会からの信頼を勝ち取り、持続的な成長の基盤を築くことができます。つまり、広身は単なる情報発信部門ではなく、経営と密接に連携し、企業価値の向上に貢献する戦略的な機能であるといえるでしょう。

広報とPRの違い

広報とPRは、日常会話ではほとんど同じ意味で使われることが多いですが、厳密にはその概念と範囲に違いがあります。この違いを理解することは、広報活動の本質を捉える上で非常に重要です。

結論から言うと、PR(Public Relations)は「広報」を包含する、より上位の概念です。

| 比較項目 | 広報 | PR (Public Relations) |

|---|---|---|

| 日本語訳 | 「広く報じる」 | 「公衆(Public)との関係(Relations)」 |

| 概念 | 主に組織から社会への一方向的な情報発信活動を指すことが多い(日本的な解釈) | 組織とそれを取り巻くステークホルダーとの双方向的なコミュニケーションを通じて、良好な関係を構築・維持するための全ての活動 |

| 主な活動 | プレスリリース配信、メディア対応、オウンドメディア運営、イベント開催など | 広報活動に加え、ロビー活動、CSR活動、クライシスマネジメント、マーケティングPR、社内コミュニケーションなど、関係構築に関わるあらゆる活動 |

| 関係性 | PRという大きな概念の中に含まれる、具体的な活動の一つ | 広報活動を包含する上位概念であり、戦略的な視点を持つ |

PR(パブリックリレーションズ)は、その名の通り「Public(公衆)」との「Relations(関係)」を築くための活動全般を指します。ここでの「Public」とは、顧客やメディアだけでなく、株主、投資家、従業員、取引先、地域社会、行政機関など、組織を取り巻くすべてのステークホルダーを含みます。PRの目的は、これら多様なステークホルダーとの間で、継続的かつ双方向のコミュニケーションを行い、相互の理解を深め、信頼関係を構築・維持することにあります。これは、アメリカで生まれた考え方であり、経営戦略そのものと捉えられています。

一方、「広報」という言葉は、日本で独自に発展してきた概念です。文字通り「広く報じる」という意味合いが強く、特に戦後は、企業がメディアを通じて自社の情報を社会に発信する活動を指す言葉として定着しました。そのため、日本では「広報=メディアリレーションズ」や「広報=情報発信」という、やや一方向的なニュアンスで捉えられがちです。

しかし、現代の企業活動において、この両者を区別する意味は薄れつつあります。グローバル化の進展やSNSの普及により、企業と社会のコミュニケーションはますます双方向的になっています。そのため、日本の「広報」部門が担う役割も、従来のメディア対応中心の活動から、PRが本来持つ「ステークホルダーとの総合的な関係構築」へと大きく広がっています。

したがって、現在では「広報≒PR」と考えても実務上大きな問題はありません。ただし、その根底には「単なる情報発信ではなく、社会との良好な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動である」というPRの本来の思想があることを理解しておくことが重要です。

広報と広告・宣伝の違い

広報と並んで、企業のコミュニケーション活動としてよく知られているのが「広告・宣伝」です。この二つは、情報を社会に伝えるという点では共通していますが、その目的、手法、信頼性、コストにおいて明確な違いがあります。

最大の違いは、情報のコントロール権とメディアへの対価の支払いの有無です。

| 比較項目 | 広報 (PR) | 広告・宣伝 (Advertising) |

|---|---|---|

| 目的 | ステークホルダーとの良好な関係構築、社会的信頼・共感の獲得 | 商品・サービスの販売促進、ブランド認知度の直接的な向上 |

| 情報の発信主体 | メディア、インフルエンサーなどの第三者(客観的) | 企業自身(主観的) |

| メディアへの対価 | 原則として支払わない | 広告枠を買い取るため、費用が発生する |

| 情報のコントロール | メディア側に編集権があるため、コントロールできない(内容、掲載時期、扱いなど) | 企業が内容や表現、掲載時期などを完全にコントロールできる |

| 信頼性 | 第三者(メディア)の客観的な視点で報じられるため、信頼性が高い | 企業が自ら発信する情報であるため、信頼性は相対的に低い(主観的なアピールと見なされがち) |

| アプローチ | 長期的な視点で関係を構築し、じわじわと効果が表れる(関係構築型) | 短期的な効果を狙い、直接的なメッセージを伝える(販売促進型) |

広告・宣伝は、企業がテレビCM、新聞広告、Web広告などのメディアの「枠」を買い取り、自社が伝えたいメッセージを、自社の望む表現やタイミングで直接消費者に届ける活動です。目的は、商品やサービスの認知度を上げ、購買意欲を喚起し、最終的に売上を伸ばすことにあります。内容は企業が完全にコントロールできますが、その分コストがかかり、受け手からは「企業による宣伝」として認識されるため、情報の信頼性は広報に比べて低くなる傾向があります。

一方、広報は、メディアに対して情報(ニュース)を提供し、記事や番組として取り上げてもらうことを目指します。この際、メディアにお金は支払いません。メディア側が「これはニュース価値がある」と判断して初めて情報が報じられます。そのため、発信される情報は、記者や編集者という第三者の客観的な視点を通して加工されることになり、企業は内容をコントロールできません。しかし、その分、読者や視聴者からは「客観的な情報」として受け取られ、広告よりも高い信頼性と共感を得やすいという大きなメリットがあります。

例えるなら、自分で「私は素晴らしい人間です」と言うのが「広告」で、友人や知人が第三者に「あの人は素晴らしい人ですよ」と紹介してくれるのが「広報」に近いといえるでしょう。

もちろん、現代のマーケティング活動においては、広報と広告を明確に分離するのではなく、両者を連携させ、相乗効果を狙う「統合マーケティングコミュニケーション(IMC)」の考え方が主流です。新商品発売の際に、広告で広く認知を獲得しつつ、広報活動で商品の開発秘話などをメディアに取り上げてもらうことで、情報の信頼性を高め、多角的なアプローチで消費者の心を動かす、といった戦略がとられます。

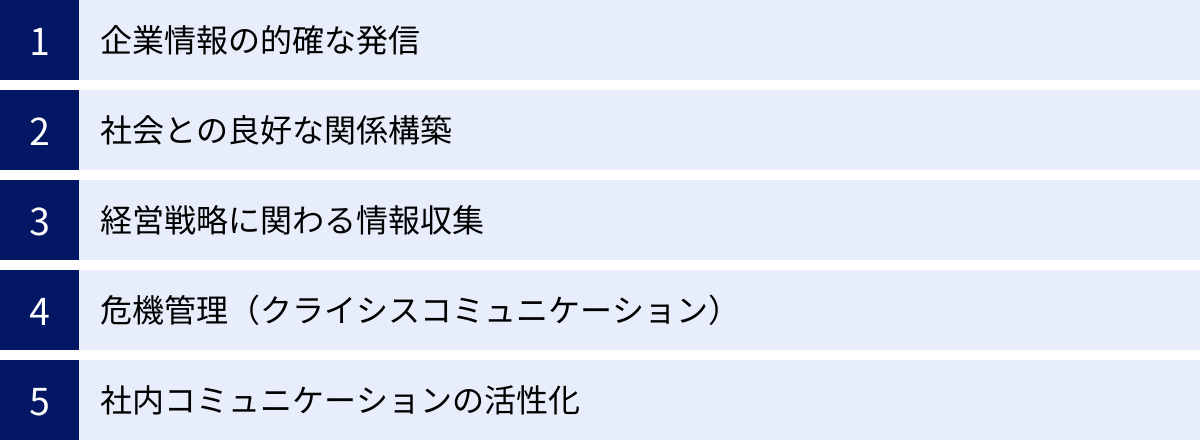

広報が担う5つの重要な役割

広報は、単に情報を発信するだけの部署ではありません。企業の持続的な成長を支え、時にはその存続をも左右する、極めて重要な5つの役割を担っています。これらの役割は相互に関連し合い、企業のコミュニケーション活動全体を戦略的に動かしています。

① 企業情報の的確な発信

これは広報の最も基本的かつ中心的な役割であり、「攻めの広報」とも言われます。自社の活動や理念、製品・サービスの価値などを、社会やターゲット層に向けて積極的に、そして的確に発信していく活動です。この情報発信の目的は多岐にわたります。

- 認知度の向上とブランドイメージの構築: 新製品や新サービス、新たな取り組みなどを社会に広く知らせることで、企業やブランドの存在感を高めます。また、どのような企業でありたいかという「ビジョン」や、社会にどう貢献していくかという「ミッション」を発信し続けることで、一貫したブランドイメージを築き上げます。「環境に優しい企業」「技術力の高い企業」「働きがいのある企業」といったポジティブなイメージは、こうした地道な情報発信の積み重ねによって形成されます。

- 販売促進への貢献: 直接的な販売を目的とする広告とは異なりますが、戦略的な情報発信は結果的に売上に大きく貢献します。例えば、新製品の発表会を行い、多くのメディアでその機能や開発背景が報じられれば、消費者の関心と購買意欲を喚起できます。メディアでの露出は、広告とは異なる信頼性を持ち、消費者の購買決定を後押しする強力な要因となります。

- 採用活動への貢献(採用広報): 企業の魅力や働きがい、独自のカルチャーなどを発信することは、優秀な人材を惹きつける上で非常に効果的です。特に近年は、求職者が企業のウェブサイトやSNS、メディア掲載記事などを入念にチェックする傾向が強まっています。企業の理念やビジョンに共感した人材からの応募を促し、ミスマッチの少ない採用を実現するためにも、日頃からの情報発信が欠かせません。

この役割を果たす上で重要なのは、「何を」「誰に」「いつ」「どのチャネルで」伝えるかという戦略性です。ただやみくもに情報を流すのではなく、社会の関心事やトレンドを捉え、ターゲットに最も響く形と言葉で、最適なタイミングとメディア(プレスリリース、オウンドメディア、SNSなど)を選んで発信することが求められます。

② 社会との良好な関係構築

これは、PR(Public Relations)の本来の意味に最も近い役割です。企業は社会の中で孤立して存在するのではなく、様々なステークホルダーとの関わりの中で事業活動を行っています。広報は、これら多様なステークホルダーとの間に立ち、双方向のコミュニケーションを通じて、長期的な信頼関係を築き上げるハブとしての役割を担います。

主なステークホルダーと関係構築の具体例は以下の通りです。

- メディア: 記者や編集者と日常的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築きます。これは、自社の情報を効果的に報じてもらうためだけでなく、業界動向に関する情報交換や、有事の際に正確な情報を迅速に伝えてもらうためにも不可欠です。一方的な情報提供ではなく、メディア側が求める情報を提供し、良き情報源となる姿勢が重要です。

- 顧客・消費者: 製品やサービスに関する情報提供はもちろん、顧客からの意見や要望に耳を傾け、それを社内にフィードバックする役割も担います。SNSやイベントなどを通じて直接対話する機会を設け、ファンコミュニティを形成することも、良好な関係構築の一環です。

- 地域社会: 工場や事業所が立地する地域との関係は、企業の安定的な操業に不可欠です。地域の清掃活動への参加、地元のお祭りへの協賛、工場見学の実施、地域住民向けのイベント開催などを通じて、地域社会の一員としての責任を果たし、良好な関係を築きます。

- 株主・投資家: IR(インベスター・リレーションズ)活動を通じて、経営状況や将来の成長戦略を透明性高く伝え、企業価値に対する理解と信頼を得ます。これは、安定した資金調達や株価の維持に直結します。

- 行政機関・業界団体: 法規制の動向を把握し、必要な情報交換を行うとともに、業界全体の発展に貢献する活動にも参加します。

このように、広報は様々なステークホルダーの関心や期待を理解し、それぞれに応じたコミュニケーションを設計・実行することで、企業が社会から「応援される存在」となるための土台を築くのです。

③ 経営戦略に関わる情報収集

広報は企業の「口」であると同時に、社会の声を聴く「耳」としての機能も持ち合わせています。社会の動向、世論、競合他社の動き、そして自社が社会からどのように見られているかといった外部情報を収集・分析し、経営層にフィードバックすることは、広報の極めて重要な役割の一つです。

- パブリシティ・モニタリング: 自社や競合他社、業界に関するニュースが、新聞、テレビ、雑誌、Webメディアでどのように報じられているかを日々チェックします。報道の論調や露出の量・質を分析し、自社の評判や社会的な関心事を把握します。

- SNSモニタリング: X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどで、自社の商品やサービス、企業活動についてどのような声が上がっているかをリアルタイムで監視します。ポジティブな意見だけでなく、ネガティブな意見やクレームの兆候を早期に発見することは、危機管理の観点からも重要です。

- 競合・業界動向の収集: 競合他社のプレスリリースや新製品発表、メディア露出、イベントなどを常にウォッチし、その戦略を分析します。また、業界全体のトレンドや法改正の動きなども把握し、自社の事業戦略に影響を与える可能性のある情報を収集します。

このようにして収集・分析された情報は、単なる報告に留まりません。「社会は今、〇〇というテーマに関心が高いので、当社の△△という技術と結びつけて情報発信してはどうか」「競合が新しいサービスを発表したが、世間の反応は芳しくない。我々のサービスの優位性を訴求する好機かもしれない」といった形で、経営判断や次の広報戦略、さらには商品開発やマーケティング戦略の立案に活かされるべき貴重なインプットとなります。

経営層が社内の視点だけでは気づきにくい「社会からの視点」を提供することで、広報は企業の意思決定の精度を高め、舵取りを正しく導く羅針盤のような役割を果たすのです。

④ 危機管理(クライシスコミュニケーション)

企業の信頼は長年の活動によって築かれますが、たった一度の不祥事や事故で一瞬にして崩れ去る危険性をはらんでいます。製品の欠陥、情報漏洩、従業員の不祥事、自然災害による事業停止など、企業にとってネガティブな事態(クライシス)が発生した際に、ステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行い、ダメージを最小限に食い止め、信頼回復への道筋をつけるのが危機管理(クライシスコミュニケーション)です。これは「守りの広報」の最も重要な役割です。

クライシス発生時に広報が果たすべきことは多岐にわたります。

- 迅速な事実確認と情報集約: 社内の関連部署と連携し、何が起きているのか、正確な情報を迅速に収集・整理します。

- ステークホルダーの特定と対応方針の決定: 誰に対して(顧客、メディア、株主など)、何を、いつ、どのように伝えるべきか、経営層と協議し、対応方針を決定します。

- 公式見解の発表: 記者会見の実施やプレスリリースの配信、ウェブサイトへの掲載などを通じて、企業の公式な見解や対応策を、誠実かつ透明性をもって発表します。ここで重要なのは「迅速性」「一貫性」「誠実性」です。情報の隠蔽や曖昧な説明は、憶測を呼び、さらなる不信感につながります。

- メディア対応と情報モニタリング: メディアからの問い合わせに対応し、誤った情報や憶測に基づく報道がなされないよう努めます。同時に、報道内容やSNS上の反応を常に監視し、状況の変化に応じて次の手を打ちます。

重要なのは、クライシスが起きてから慌てて対応するのではなく、平時から準備をしておくことです。想定されるリスクを洗い出し、それぞれのシナリオに応じた対応マニュアルを作成しておくこと、記者会見のシミュレーショントレーニングを実施しておくことなどが、いざという時の冷静な対応を可能にします。

危機対応を誤れば企業は致命的なダメージを受けますが、逆に、誠実で迅速な対応を行うことで、かえって社会からの信頼を高め、ブランド価値を向上させることさえ可能です。この極めて重要な局面で、企業の命運を左右する舵取り役を担うのが広報なのです。

⑤ 社内コミュニケーションの活性化

広報の目が外(社会)だけでなく、内(社内)にも向けられていることを見過ごしてはなりません。従業員とのコミュニケーションを円滑にし、組織の一体感を醸成する「社内広報(インナーコミュニケーション)」もまた、企業の成長を支える重要な役割です。

どんなに優れた経営戦略やビジョンがあっても、それが従業員一人ひとりに理解・共感され、日々の業務に反映されなければ意味がありません。社内広報は、そのための重要な架け橋となります。

- 経営理念・ビジョンの浸透: 経営層のメッセージや会社の方向性を、社内報や全社会議、イントラネットなどを通じて分かりやすく伝え、全従業員のベクトルを合わせます。なぜこの事業を行うのか、会社はどこへ向かおうとしているのかを共有することで、従業員は自らの仕事の意義を理解し、モチベーションを高めることができます。

- 部門間の連携促進と情報共有: 企業規模が大きくなるほど、部門間の壁が生まれ、いわゆる「サイロ化」が起こりがちです。社内広報は、他部署の取り組みや成功事例、活躍する社員などを紹介することで、相互理解を促進し、部門を超えた連携や新たなイノベーションが生まれるきっかけを作ります。

- 従業員エンゲージメントの向上: 従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)は、企業の生産性や創造性、離職率に直結する重要な指標です。社内イベントの開催や、優れた功績をあげた従業員を表彰する制度などを通じて、従業員の帰属意識や誇りを醸成し、働きがいのある職場環境づくりに貢献します。

特にリモートワークが普及した現代において、従業員同士のつながりが希薄になりがちな中で、社内広報の重要性はますます高まっています。従業員こそが最大のステークホルダーであり、最強のブランド大使であるという認識のもと、組織の内部を活性化させることが、結果的に社外への強力な発信力にもつながっていくのです。

広報の具体的な仕事内容

広報が担う5つの重要な役割は、日々の多岐にわたる業務によって支えられています。ここでは、広報の仕事を「社外広報」「社内広報」「IR」の3つの領域に分け、それぞれの具体的な仕事内容を詳しく見ていきましょう。

社外広報

社外広報は、メディア、顧客、地域社会など、社外のステークホルダーとの関係構築を目的とする活動です。一般的に「広報」と聞いてイメージされる業務の多くが、この領域に含まれます。

プレスリリースの作成・配信

プレスリリース(ニュースリリース)は、社外広報の基本となる最も重要なツールです。企業が発表したい新製品、新サービス、業務提携、イベント開催、調査結果、人事などの新しい情報(ニュース)を、メディアが記事にしやすいようにまとめた公式文書です。

この業務には、単に文章を書くだけでなく、戦略的な思考が求められます。まず、「その情報は社会にとってニュース価値があるか?」を見極める必要があります。社内では大きな出来事でも、社会的な関心がなければメディアは取り上げません。世の中のトレンドや社会課題と自社の情報を結びつけ、「なぜ今、この情報が重要なのか」という切り口(ニュースアングル)を考えることが重要です。

作成にあたっては、タイトルで結論を伝え、最初のリード文で概要(5W1H)を簡潔にまとめるなど、多忙な記者が瞬時に内容を理解できるような構成を心がけます。客観的な事実に基づき、専門用語は避け、分かりやすい言葉で記述します。

完成したプレスリリースは、新聞社、テレビ局、雑誌社、Webメディアなどのリストの中から、内容に合った媒体を選んで配信します。近年では、プレスリリース配信サービスを利用して、より多くのメディアに一斉配信することも一般的です。

メディアリレーションズ(メディアとの関係構築)

メディアリレーションズとは、新聞記者、テレビディレクター、雑誌編集者、Webメディアのライターといったメディア関係者と、長期的に良好な関係を築くための活動です。プレスリリースを送るだけでは、数多くの情報の中に埋もれてしまう可能性があります。日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことで、自社の情報をニュースとして取り上げてもらいやすくなります。

具体的な活動としては、以下のようなものがあります。

- 情報交換・懇親: 定期的に記者とコンタクトを取り、自社の近況を伝えたり、逆に業界動向について情報交換を行ったりします。ランチや会食の場を設けることもあります。目的は、自社や広報担当者を「信頼できる情報源」として認識してもらうことです。

- メディアキャラバン: 広報担当者が複数のメディアを直接訪問し、新製品や新サービスについて個別に説明して回る活動です。プレスリリースだけでは伝わらない情報や開発の背景などを直接伝えることで、より深い理解を促し、記事化の可能性を高めます。

- 記者発表会・記者懇談会の開催: 重要な発表がある際に、メディア関係者を一堂に集めて説明会を実施します。質疑応答の時間を設けることで、メディア側の疑問を解消し、正確な報道につなげます。

重要なのは、一方的に自社の情報を売り込むのではなく、メディア側がどのような情報を求めているかを理解し、そのニーズに応える姿勢です。良きパートナーとしてメディアと付き合うことが、質の高いパブリシティ獲得につながります。

取材対応

メディアリレーションズの成果やプレスリリースの配信によって、メディアから取材の依頼が入ります。この取材を円滑に進め、企業の伝えたいメッセージが正しく報道されるようにコーディネートするのも広報の重要な仕事です。

取材対応のプロセスは以下のようになります。

- 取材依頼の受付: メディア名、番組・記事の企画内容、取材対象者、取材日時、質問内容などをヒアリングします。

- 社内調整: 取材の趣旨を経営層や関連部署に説明し、取材を受けるかどうかを判断します。取材を受ける場合は、最適な回答者(社長、開発担当者など)をアサインし、スケジュールを調整します。

- 事前準備: 取材の趣旨やメディアの特性を考慮し、想定問答集(Q&A)を作成します。これは、取材対象者が伝えたいポイントを漏れなく、かつ分かりやすく話せるようにするための準備です。ネガティブな質問や難しい質問も想定し、回答を準備しておきます。

- 取材当日の立ち会い: 取材に同席し、円滑な進行をサポートします。話が逸れたり、誤解が生じたりした場合には、補足説明を行うこともあります。また、会話の内容を記録しておきます。

- 事後フォロー(校正・掲載確認): 掲載・放送前に、事実関係に誤りがないかを確認する「事実確認(校正)」の依頼が来ることがあります。掲載・放送後は、内容を確認し(クリッピング)、社内関係者に共有します。

取材は、自社の魅力を深く伝える絶好の機会ですが、同時に意図しない形で報道されるリスクもはらんでいます。周到な準備と的確な対応によって、その機会を最大化し、リスクを最小化するのが広報の腕の見せ所です。

オウンドメディアやSNSの企画・運営

テレビや新聞といった従来のマスメディアだけでなく、自社でコントロールできるメディア(オウンドメディア)を通じて直接情報を発信することの重要性が高まっています。

- オウンドメディア: コーポレートサイト内のブログ、Webマガジンなどがこれにあたります。プレスリリースにするほどではないけれど伝えたい企業の取り組み、社員インタビュー、製品の開発秘話、業界に関する解説記事など、より深く、自由な形式でコンテンツを発信できます。広報は、このオウンドメディアの編集長的な役割を担い、コンテンツの企画、取材、執筆、編集、公開、そして効果測定(PV数、滞在時間など)までを一貫して行います。

- ソーシャルメディア(SNS): X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTubeなどを活用し、ステークホルダーとより気軽に、双方向のコミュニケーションを行います。各SNSの特性に合わせて、発信する情報や表現方法を変える必要があります。例えば、Xでは速報性の高い情報を、Instagramではビジュアルでブランドイメージを伝え、YouTubeでは動画で製品の魅力を伝える、といった使い分けをします。コメントやDMへの返信といった、ユーザーとの直接的な対話も重要な業務です。

これらのメディアは、企業が伝えたいメッセージを、第三者の編集を経ずに直接届けられるというメリットがあります。一方で、常に新鮮で魅力的なコンテンツを提供し続けなければならず、企画力や継続的な運用体制が求められます。

イベントの企画・運営

製品発表会、記念式典、展示会への出展、セミナー、体験会など、リアルな場でステークホルダーと接点を持つイベントの企画・運営も広報の仕事です。

イベントの目的を明確に設定し、ターゲット層、コンテンツ、会場、集客方法、予算などを策定します。当日は、会場の設営、メディア受付、司会進行、来場者対応など、運営全般を取り仕切ります。イベントは、企業の熱量や世界観をダイレクトに伝えることができ、参加者のエンゲージメントを高める上で非常に効果的です。また、イベント自体をニュースとしてメディアに取り上げてもらうことで、情報発信の効果を最大化することも狙います。

社内広報

従業員との関係を良好に保ち、組織を活性化させるための社内広報(インナーコミュニケーション)も、広報部門が担う重要な業務です。

社内報の企画・作成

社内報は、社内広報の中心的なツールです。経営層のメッセージ、各部署の取り組み、新入社員の紹介、活躍する社員のインタビュー、福利厚生の情報など、様々なコンテンツを通じて、従業員の情報共有と相互理解を促進します。

かつては紙媒体が主流でしたが、現在ではイントラネット上のWebサイト(Web社内報)や動画、メールマガジンなど、形式は多様化しています。広報は、これらの社内報の編集長として、年間を通じた企画立案、各部署への取材依頼、原稿執筆、編集、デザイン会社とのやり取りなど、制作の全工程に責任を持ちます。従業員が「読みたい」と思えるような、魅力的で有益なコンテンツを企画する力が求められます。

社内イベントの企画・運営

全社が一堂に会するキックオフミーティングや社員総会、優れた功績をあげた社員を表彰するアワード(表彰式)、社員同士やその家族の交流を深めるファミリーデーや運動会など、社内イベントの企画・運営も行います。

これらのイベントは、経営ビジョンを共有し、組織の一体感を醸成し、従業員のモチベーションを高める上で大きな役割を果たします。広報は、イベントの目的を明確にし、コンセプトを策定し、コンテンツの企画、会場の手配、当日の運営まで、プロジェクトマネージャーとして全体を推進します。

IR(インベスター・リレーションズ)

IR(Investor Relations)は、株主や投資家を対象とした広報活動です。上場企業において、広報部門や専門のIR部門が担当します。その目的は、企業の経営状況や財務状況、将来の成長戦略などを、金融市場に対して公平・適時・正確に開示し、投資家からの適正な評価を得て、企業価値を向上させることです。

具体的な仕事内容は専門性が高く、金融や会計、法務に関する知識が求められます。

- 決算発表関連業務: 四半期ごとに行われる決算短信や決算説明会資料の作成、決算説明会の企画・運営など。

- 法定開示書類の作成: 有価証券報告書や株主総会招集通知など、法律で定められた開示書類の作成を関連部署と連携して行います。

- 投資家・アナリスト対応: 機関投資家や証券アナリストとの個別ミーティング(IRミーティング)を設定し、事業内容や戦略について説明します。国内外の投資家を訪問する「IRロードショー」を行うこともあります。

- 株主総会の企画・運営: 株主との重要な対話の場である株主総会を、関連部署と協力して企画・運営します。

- 統合報告書・アニュアルレポートの作成: 財務情報だけでなく、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)といったESG情報を盛り込んだ統合報告書などを作成し、企業の持続的な成長性をアピールします。

IRは、企業の資金調達や株価に直接影響を与える、経営の根幹に関わる極めて重要なコミュニケーション活動です。

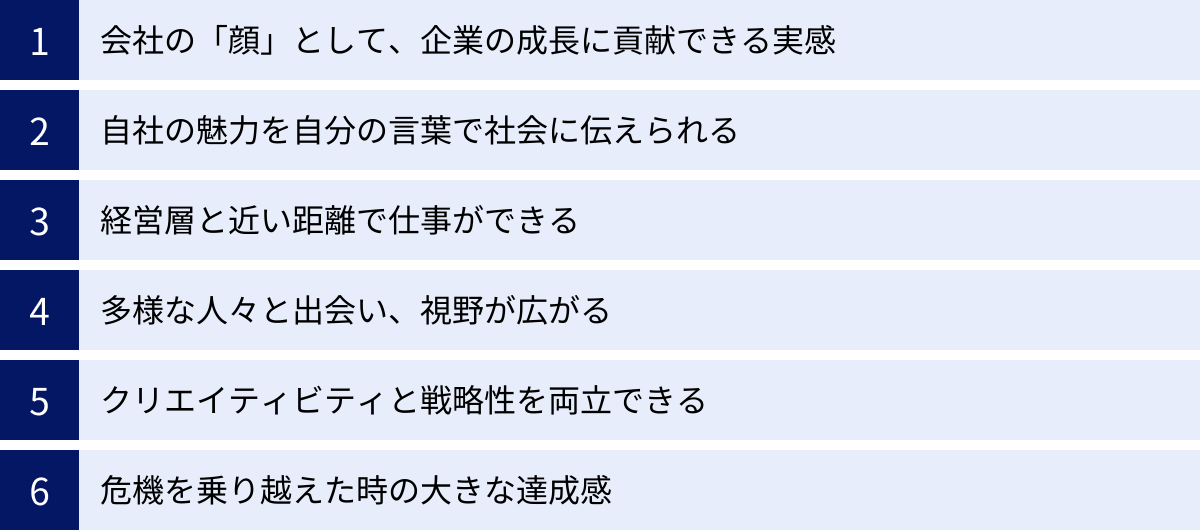

広報の仕事のやりがいと魅力

広報の仕事は、多岐にわたる業務と大きな責任を伴いますが、それ以上に多くのやりがいと魅力に満ちています。多くの広報担当者が感じる仕事の喜びは、企業の成長と深く結びついています。

1. 会社の「顔」として、企業の成長に貢献できる実感

広報は、社外に対して自社を代表する「顔」となる存在です。自らが発信した情報によって、これまで無名だった製品やサービスがメディアで大きく取り上げられ、社会的な話題となり、売上が伸びていく。そんなプロセスを目の当たりにできるのは、広報担当者にとって最大の喜びの一つです。自分の仕事が、会社の知名度向上、ブランド価値の向上、そして事業の成功にダイレクトに繋がっているという実感は、何物にも代えがたい達成感をもたらします。

2. 自社の魅力を自分の言葉で社会に伝えられる

広報担当者は、誰よりも自社の製品やサービス、そして働く人々の魅力を深く理解している存在です。その情熱や想いを、プレスリリースやオウンドメディアの記事、SNSの投稿といった形で、自分の言葉や表現に乗せて社会に届けることができます。単なるスペックや機能だけでなく、その裏にある開発者の苦労や情熱、社会課題を解決したいという想いをストーリーとして紡ぎ、社会からの共感を得られた時には、大きなやりがいを感じるでしょう。

3. 経営層と近い距離で仕事ができる

広報は、企業の経営方針や戦略と密接に連携して活動します。そのため、社長や役員といった経営層と直接コミュニケーションを取る機会が非常に多い職種です。経営トップの考えを直接聞き、それを社会に伝えるという重要な役割を担うことで、企業全体の動きを俯瞰的に捉える視点が養われます。また、社会の反応やメディアの論調を経営層にフィードバックし、それが次の経営判断に活かされることもあります。経営の中枢に関わり、会社を動かす一員であるという自覚は、大きなモチベーションとなります。

4. 多様な人々と出会い、視野が広がる

広報の仕事は、社内外の本当に多くの人々と関わります。メディアの記者、インフルエンサー、イベントの協力会社、他社の広報担当者、そして社内のあらゆる部署の従業員。様々なバックグラウンドを持つ人々とコミュニケーションを取る中で、多様な価値観や視点に触れることができます。こうした人との出会いを通じて、自身の知見が広がり、人間的にも成長できる点は、広報の仕事の大きな魅力です。

5. クリエイティビティと戦略性を両立できる

広報活動は、決まった正解があるわけではありません。社会の関心は常に移り変わるため、「どうすればこの情報を面白く、魅力的に伝えられるか?」を常に考え、新しい切り口や表現方法を模索する必要があります。イベントの企画やコンテンツの作成など、クリエイティブな発想が求められる場面が数多くあります。同時に、なぜその施策を行うのか、目的は何か、どのような効果を期待するのか、といった戦略的な思考も不可欠です。このクリエイティビティと戦略性の両方を駆使して成果を出すプロセスは、知的な面白さに満ちています。

6. 危機を乗り越えた時の大きな達成感

企業の不祥事やトラブルといった危機的状況への対応は、広報にとって最も困難でストレスのかかる仕事です。しかし、チーム一丸となってこの難局に立ち向かい、誠実なコミュニケーションによって事態を収束させ、失った信頼を回復できた時の達成感は計り知れません。企業を守り抜いたという自負と経験は、広報担当者としての大きな自信につながります。

広報の仕事で大変なこと・厳しさ

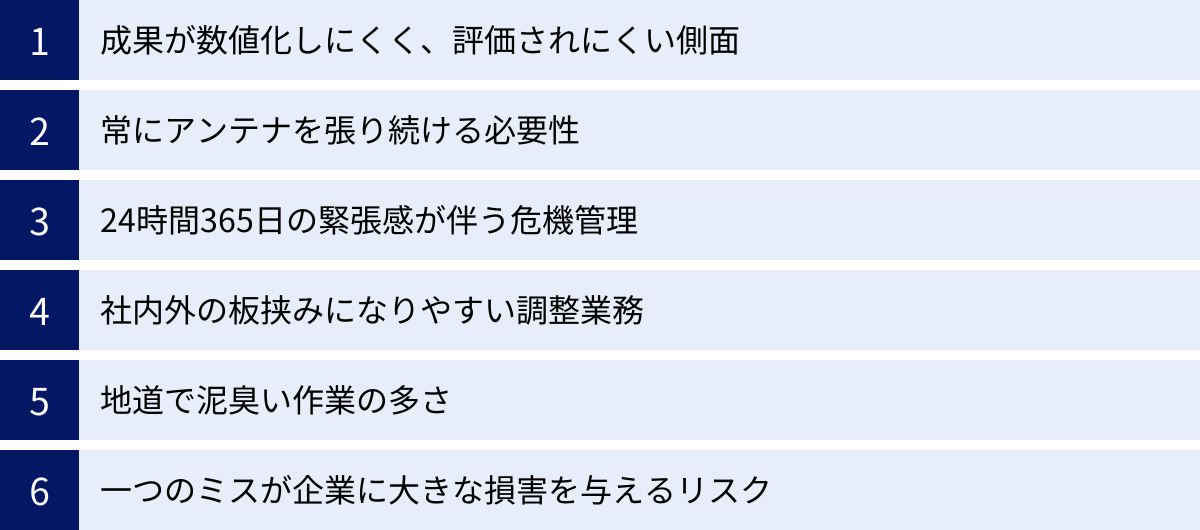

華やかなイメージの裏側で、広報の仕事には多くの困難や厳しさが伴います。やりがいが大きい分、責任も重く、精神的・肉体的なタフさが求められる場面も少なくありません。広報を目指す上で、こうした現実も理解しておくことが重要です。

1. 成果が数値化しにくく、評価されにくい側面

広告であれば、投下した費用に対してどれだけの売上があったか(ROI)を比較的明確に測定できます。しかし、広報活動の効果は、すぐに目に見える形で現れるとは限りません。メディア掲載による認知度向上やブランドイメージの改善といった効果は、定性的で、長期的な視点で見なければ評価が難しいものが多くあります。掲載記事の広告費換算(掲載された記事のスペースを広告枠として購入した場合の金額に換算する手法)などで効果を可視化する努力はしますが、その貢献度を社内に理解してもらうのに苦労することがあります。

2. 常にアンテナを張り続ける必要性

広報担当者は、自社や業界の動向はもちろん、政治、経済、社会、文化に至るまで、世の中のあらゆる動きに常にアンテナを張っている必要があります。いつ、どんな情報が自社の広報活動のチャンスやリスクになるかわからないからです。休日でもニュースやSNSのチェックを欠かせないなど、常に情報収集モードでいなければならないというプレッシャーは、精神的な負担になることがあります。

3. 24時間365日の緊張感が伴う危機管理

企業のクライシスは、いつ、いかなる時に発生するかわかりません。深夜や休日に、突然の事故や不祥事の連絡が入り、緊急対応に追われることもあります。特にSNSの普及により、情報の拡散スピードは格段に速くなりました。一つの投稿が瞬く間に「炎上」し、企業の評判を大きく損なうリスクと常に隣り合わせです。この24時間体制の緊張感は、広報の仕事の最も厳しい側面の一つといえるでしょう。

4. 社内外の板挟みになりやすい調整業務

広報は、社内の様々な部署と社外のメディアやステークホルダーとの間に立つ「ハブ」の役割を担います。そのため、両者の利害や要望が対立し、板挟みになることが少なくありません。例えば、開発部門は「技術的な詳細まで伝えたい」と考える一方で、メディア側は「もっと分かりやすく、簡潔な情報が欲しい」と求めます。こうした異なる立場の人々の間に入り、意見を調整し、落としどころを見つけるコミュニケーション能力と忍耐力が求められます。

5. 地道で泥臭い作業の多さ

プレスリリースの配信先リストの作成・更新、膨大なメディア掲載記事のクリッピング(収集・記録)、イベントの備品準備、資料のコピーやファイリングなど、広報の仕事には、表からは見えない地道で泥臭い作業が数多く存在します。華やかなイメージとのギャップに驚く人もいるかもしれません。こうした細かい作業を正確かつ丁寧に行うことが、広報活動全体の土台を支えています。

6. 一つのミスが企業に大きな損害を与えるリスク

広報が発信する情報は、企業の公式な見解と見なされます。プレスリリースに誤った情報を記載してしまったり、取材対応で不適切な発言をしてしまったりすると、それが企業の信頼を大きく損ない、株価に影響を与えるなど、計り知れないダメージにつながる可能性があります。常に正確性を期すというプレッシャーと、ミスが許されないという責任の重さは、この仕事の厳しさの根源にあります。

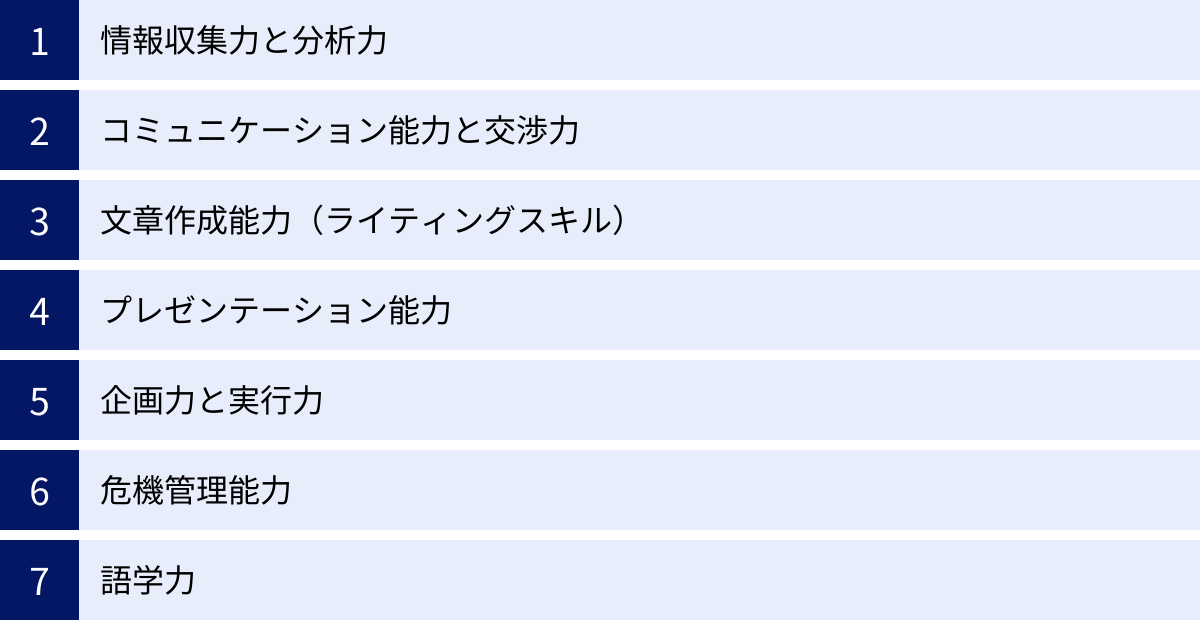

広報担当者に求められるスキル

広報は、企業のコミュニケーション戦略を担うプロフェッショナルです。その多様な業務を遂行するためには、幅広いスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる7つのスキルについて解説します。

情報収集力と分析力

広報の仕事は、情報収集から始まります。世の中のトレンド、社会の関心事、競合他社の動向、自社に対する世間の評価など、あらゆる情報を常にインプットし続ける必要があります。新聞、雑誌、テレビ、Webニュース、SNS、調査レポートなど、様々なソースからアンテナを高く張り、情報をキャッチする能力が不可欠です。

しかし、ただ情報を集めるだけでは不十分で、それらの情報を分析し、自社の広報戦略にどう活かすかを考える力が求められます。「この社会トレンドと自社の技術を結びつければ、新しいニュースが作れるのではないか」「競合のこの動きに対して、自社はどのようなメッセージを発信すべきか」といったように、収集した情報を自社の文脈に落とし込み、戦略的な示唆を導き出す分析力が広報担当者の価値を決めるといっても過言ではありません。

コミュニケーション能力と交渉力

広報は「コミュニケーションのプロ」です。社内外の多様なステークホルダーと円滑な関係を築くための高いコミュニケーション能力は、最も基本的なスキルと言えます。相手の立場や関心を理解し、それに合わせた言葉遣いや伝え方ができる能力が必要です。

特に重要なのがメディアとの関係構築におけるコミュニケーション能力です。記者に対して、自社の情報を分かりやすく魅力的に伝えるだけでなく、相手が求めている情報を的確に提供し、「信頼できる情報源」としての地位を確立することが重要です。

また、社内調整の場面では交渉力も求められます。各部署の要望や意見が対立する中で、全体の目的を達成するために、粘り強く説得し、合意形成を図る力が必要です。時には、経営層に対してリスクを説明し、方針転換を促すといったタフな交渉も求められます。

文章作成能力(ライティングスキル)

広報担当者は、日々、多くの文章を作成します。プレスリリース、オウンドメディアの記事、SNSの投稿、社内報の原稿、株主向けの報告書、スピーチ原稿など、その種類は多岐にわたります。

それぞれの媒体の特性やターゲット読者を理解し、伝えたい内容を「正確に」「分かりやすく」「魅力的に」表現するライティングスキルが不可欠です。例えば、プレスリリースでは客観的で簡潔な文章が求められる一方、オウンドメディアでは読者の共感を呼ぶストーリーテリングの技術が必要になるなど、目的に応じて文体やトーンを書き分ける能力も重要です。

プレゼンテーション能力

記者発表会や決算説明会、社内向けの戦略説明会など、人前で話す機会も多いのが広報の仕事です。伝えたい情報を論理的に構成し、聞き手を惹きつける話し方で、説得力を持って伝えるプレゼンテーション能力が求められます。

単に用意した原稿を読むだけでなく、聞き手の反応を見ながら話し方を変えたり、難しい内容を身近な例え話で説明したりする工夫も必要です。また、質疑応答の場面では、予期せぬ質問に対しても冷静かつ的確に回答する対応力もプレゼンテーション能力の一部といえるでしょう。

企画力と実行力

広報活動は、受け身で待っているだけでは成果は出ません。自社の魅力を社会に伝えるために、どのような広報施策を打つべきかを自ら考え、企画する能力が必要です。

「新製品の認知度を上げるために、どんな切り口でプレスリリースを書き、どのメディアにアプローチすべきか」「周年記念事業として、社会的な注目を集めるイベントを企画できないか」といったように、ゼロベースでアイデアを生み出す企画力が求められます。

そして、企画を立てるだけでなく、それを実現するために社内外の関係者を巻き込み、スケジュール管理や予算管理を行いながら、最後までやり遂げる実行力(プロジェクトマネジメント能力)も同様に重要です。

危機管理能力

企業の不祥事や事故といったクライシス発生時に、冷静沈着に対応する能力は、広報担当者にとって不可欠なスキルです。パニックに陥らず、限られた時間と情報の中で、何が起きていて、どのようなリスクがあり、何をすべきかを論理的に判断する力が求められます。

また、強いプレッシャーのかかる状況下でも、誠実な態度でメディアや顧客に対応し続けられる精神的なタフさ(ストレス耐性)も危機管理能力の重要な要素です。平時からリスクを想定し、対応策を準備しておくといった、先を見越した行動もこの能力に含まれます。

語学力

グローバルに事業を展開する企業にとって、広報担当者の語学力、特に英語力は必須スキルとなりつつあります。海外メディアへのプレスリリース配信、海外の記者からの取材対応、海外投資家とのコミュニケーション、英語でのSNS発信など、語学力を活かせる場面は数多くあります。ビジネスレベルの読み書きはもちろん、交渉やプレゼンテーションができる高度なスピーキング能力があれば、キャリアの可能性は大きく広がるでしょう。

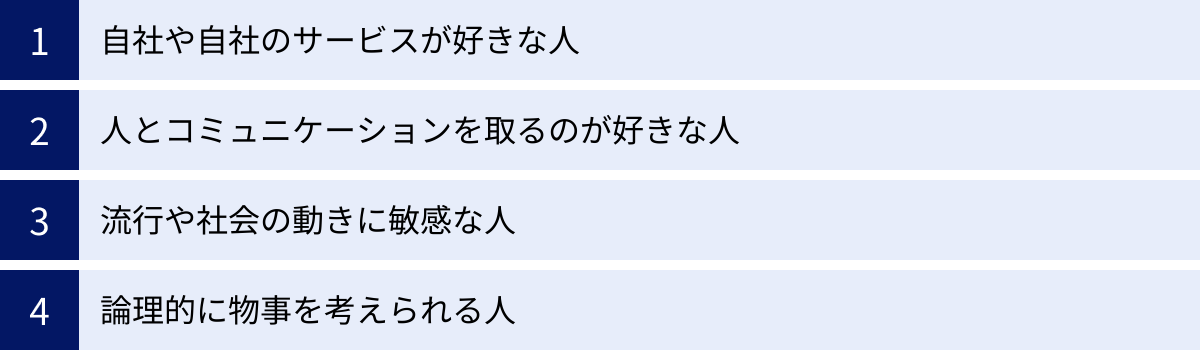

広報の仕事に向いている人の特徴

広報の仕事で活躍するためには、スキルだけでなく、個人の特性や価値観も大きく影響します。ここでは、広報の仕事に向いている人の特徴を4つの観点から解説します。

自社や自社のサービスが好きな人

広報活動の原動力は、自社に対する「愛情」や「情熱」です。 誰よりも自社のこと、自社の製品やサービスのことが好きで、その魅力を「もっと多くの人に知ってほしい」と心から思える人でなければ、その想いは相手に伝わりません。

プレスリリースを書く時、記者に自社の魅力を語る時、その言葉に熱がこもっているかどうかは、受け取る側に敏感に感じ取られます。表面的な知識だけでなく、企業の歴史や理念、開発の裏側にあるストーリーまで深く理解し、愛着を持っている人こそ、説得力のあるコミュニケーションができます。困難な局面や地道な作業に直面した時も、この「好き」という気持ちが、仕事をやり抜くための強力な支えとなるでしょう。

人とコミュニケーションを取るのが好きな人

広報は、究極的には「人と人との関係づくり」の仕事です。メディアの記者、社内の各部署の担当者、経営層、顧客、株主など、日々、本当に多くの人々と関わります。そのため、初対面の人とでも臆することなく話せたり、相手の懐に飛び込んでいけるような社交性は大きな強みになります。

単に話すのが好きというだけでなく、相手の話に真摯に耳を傾ける「傾聴力」も同じくらい重要です。相手が何に興味を持ち、何を求めているのかを正確に理解することで、初めて効果的なコミュニケーションが可能になります。人と関わること自体を楽しみ、人との繋がりから新しい価値を生み出すことに喜びを感じられる人は、広報の仕事に大きなやりがいを見出せるはずです。

流行や社会の動きに敏感な人

広報の仕事は、社会の「今」と密接に連動しています。世の中で何が流行っているのか、人々は何に関心を持っているのか、どのような社会課題が議論されているのか。こうした時代の空気やトレンドを敏感に察知するアンテナの高さが求められます。

なぜなら、企業の発信する情報は、社会的な文脈の中に置かれて初めて「ニュース」としての価値を持つからです。例えば、SDGsへの関心が高まっている中で、自社の環境への取り組みを情報発信するなど、社会の関心事と自社の活動を結びつけることで、メディアや生活者の注目を集めやすくなります。好奇心旺盛で、新聞やニュース、SNSなどを通じて常に新しい情報をインプットし、世の中の動きを自分事として捉えられる人は、広報として優れた企画を生み出す素養があるといえるでしょう。

論理的に物事を考えられる人

広報にはクリエイティブな側面もありますが、その土台には論理的思考力(ロジカルシンキング)が不可欠です。感情や思いつきだけで動くのではなく、物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える力が様々な場面で求められます。

例えば、広報戦略を立案する際には、「目的(KGI/KPI)は何か」「ターゲットは誰か」「伝えるべきメッセージは何か」「最適なチャネルは何か」「効果をどう測定するか」といった要素を、論理的に組み立てていく必要があります。また、クライシス発生時には、錯綜する情報の中から事実を整理し、因果関係を分析し、最も合理的な対応策を導き出す冷静な判断力が求められます。情熱と論理、この両方をバランス良く持ち合わせている人が、戦略的な広報パーソンとして大成する可能性を秘めています。

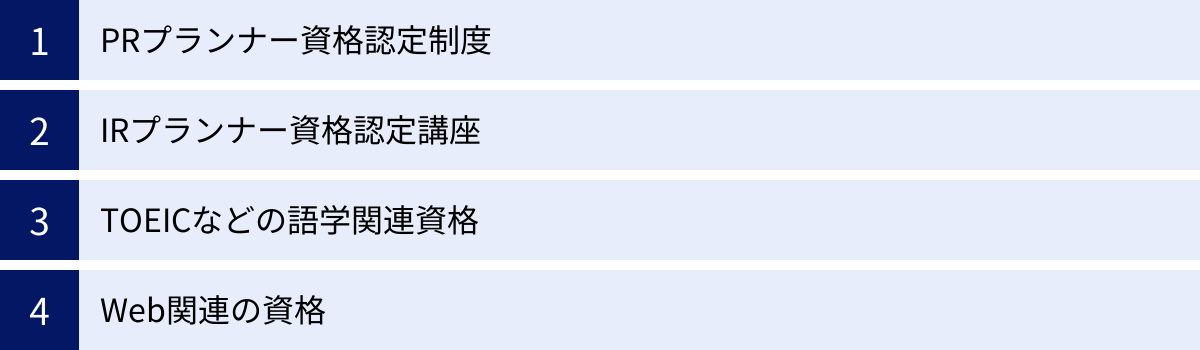

広報の仕事に役立つ資格

広報の仕事に就くために必須の資格はありません。実務経験やスキル、ポテンシャルが重視される職種です。しかし、特定の資格を取得することで、広報に関する体系的な知識を身につけ、自身のスキルを客観的に証明することができます。未経験からの転職や、キャリアアップを目指す際に有利に働く可能性があります。

PRプランナー資格認定制度

日本で最も代表的な広報・PR関連の資格が、公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会が実施する「PRプランナー資格認定制度」です。広報・PRに関する知識とスキルを客観的に評価し、専門家を育成することを目的としています。

この制度は3段階のステップで構成されています。

- PRプランナー補: 1次試験に合格することで得られる資格。広報・PRに関する基本的な知識を有していることを証明します。

- 准PRプランナー: 1次・2次試験に合格することで得られる資格。広報・PRの実務遂行に必要な専門知識を有していることを示します。

- PRプランナー: 1次・2次・3次試験の全てに合格することで認定される、最上位の資格です。広報・PRに関する高度な知識と実践的なスキル、そしてマネジメント能力や倫理観を兼ね備えたプロフェッショナルであることを証明します。

試験では、広報・PR概論、メディアリレーションズ、マーケティング、危機管理、IR、CSRなど、広報活動の幅広い領域から出題されます。体系的に広報の知識を学びたい方や、自身の知識レベルを客観的に示したい方におすすめの資格です。

参照:公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 公式サイト

IRプランナー資格認定講座

上場企業のIR(インベスター・リレーションズ)担当者を目指す方や、IRの専門性を高めたい方に特におすすめなのが、NPO法人日本IR協議会が主催する「IRプランナー資格認定講座」です。

この資格は、資本市場や金融商品取引法、コーポレート・ガバナンス、財務分析といった、IR活動に不可欠な専門知識を体系的に学ぶことができます。講座を受講し、検定試験に合格することで資格が認定されます。レベルに応じて2種類の資格があります。

- CIR (Certificated IR Planner): IR実務の基礎知識を習得したことを証明する資格。

- CIRP (Certificated IR Planner-Professional): より高度で専門的なIR知識・スキルを有することを証明する上級資格。

IRは非常に専門性の高い分野であるため、この資格を持っていることは、IR担当者としての専門知識と意欲を示す強力なアピールになります。

参照:特定非営利活動法人 日本IR協議会 公式サイト

TOEICなどの語学関連資格

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は広報担当者にとって大きな武器となります。外資系企業や海外展開を積極的に行っている日本企業では、TOEIC Listening & Reading Testのスコアが英語力を示す指標として広く用いられています。

海外メディアとのやり取りや英文プレスリリースの作成、海外投資家とのコミュニケーションなどを担当する場合、一般的に800点以上、できれば900点以上のスコアが求められることが多いです。スコアだけでなく、ビジネスの現場で実際に使えるスピーキング力やライティング力を証明できる「TOEIC Speaking & Writing Tests」や「BULATS」なども、キャリアアップにおいて有効な資格となるでしょう。

Web関連の資格

近年、オウンドメディアやSNSといったWebチャネルを活用した広報活動の重要性が増しています。そのため、Webマーケティングやデータ分析に関する知識も、広報担当者にとって価値のあるスキルとなっています。

- ウェブ解析士: ウェブ解析士協会が認定する資格。アクセス解析データなどを基に、事業の成果に繋がるウェブサイトの改善提案ができるスキルを証明します。オウンドメディアの運営や広報施策の効果測定に直接役立ちます。

- Google Analytics Individual Qualification (GAIQ): Googleアナリティクスの習熟度を証明するGoogle公式の認定資格。無料で受験でき、Webサイトのアクセス解析を行う上で必須のツールの知識を客観的に示せます。

これらの資格は、データに基づいた戦略的な広報活動ができる人材であることをアピールする上で有効です。

広報のキャリアパスと年収

広報は専門性の高い職種であり、経験を積むことで多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは、広報担当者の一般的なキャリアの道筋と、気になる年収の目安について解説します。

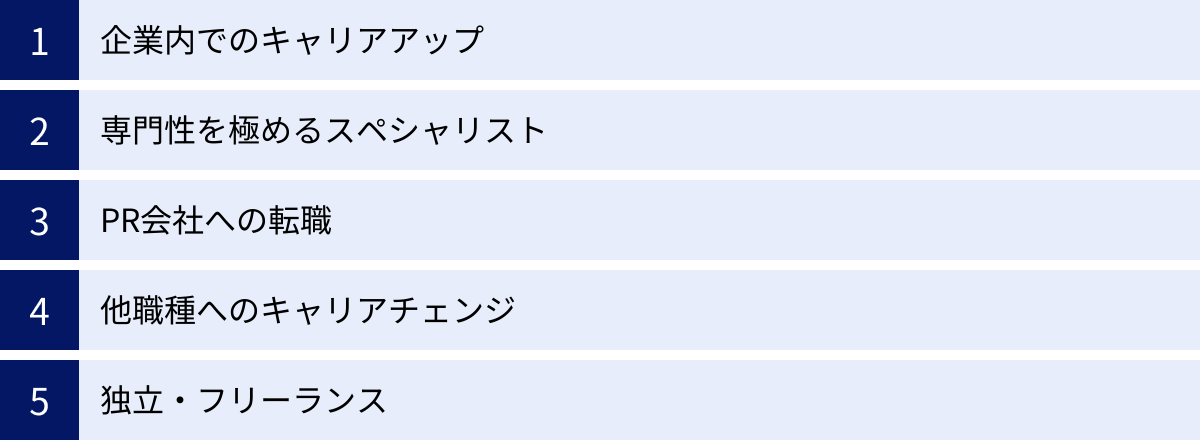

広報のキャリアパス

広報としてのキャリアは、一つの企業内で昇進していく道だけでなく、専門性を活かして外部で活躍する道など、多岐にわたります。

1. 企業内でのキャリアアップ

最も一般的なのは、所属する企業内でキャリアを積んでいくパスです。

- 広報担当者 → 広報マネージャー → 広報部長

担当者として実務経験を積んだ後、チームをまとめるマネージャー、そして部門全体を統括する部長へと昇進していきます。役職が上がるにつれて、実務だけでなく、広報戦略の立案、予算管理、メンバーの育成といったマネジメント業務の比重が大きくなります。最終的には、CMO(Chief Marketing Officer)やCCO(Chief Communication Officer)といった経営幹部の一員として、企業全体のコミュニケーション戦略に責任を持つ立場を目指すことも可能です。

2. 専門性を極めるスペシャリスト

広報の中でも、特定の領域の専門性を深めていくキャリアパスもあります。

- IRスペシャリスト: 金融や法務の知識を活かし、投資家対応のプロフェッショナルを目指します。

- 危機管理スペシャリスト: クライシスコミュニケーションの経験を積み、企業の危機管理体制を構築・指揮する専門家となります。

- グローバル広報スペシャリスト: 高い語学力を活かし、企業の海外向け広報戦略を一手に担います。

- デジタルPRスペシャリスト: Webマーケティングやデータ分析に精通し、デジタル領域の広報を専門とします。

3. PR会社への転職

事業会社の広報で培った経験を活かし、PR会社(PRエージェンシー)へ転職する道もあります。PR会社では、特定の業界に偏らず、様々なクライアントの広報・PR活動を支援します。多様な案件に関わることで、より短期間で幅広い経験とスキルを身につけることができます。コンサルタントとして、より戦略的な視点から広報に関わりたい人に向いています。

4. 他職種へのキャリアチェンジ

広報で培ったスキルは、他の職種でも高く評価されます。例えば、顧客や市場への深い理解、コミュニケーション能力を活かしてマーケティング部門へ、社内コミュニケーションの経験を活かして人事部門へ、経営層との近さや戦略的視点を活かして経営企画部門へ、といったキャリアチェンジも考えられます。

5. 独立・フリーランス

広報として十分な経験と実績、そして人脈を築いた後、フリーランスのPRコンサルタントとして独立する道もあります。企業と業務委託契約を結び、広報戦略の立案から実務までをサポートします。自身の裁量で自由に働けるという魅力があります。

広報の平均年収

広報の年収は、個人のスキルや経験、企業の規模や業界、役職によって大きく異なります。ここでは、転職サービスdodaが発表したデータを参考に、大まかな傾向を見てみましょう。

dodaの「平均年収ランキング(2023年版)」によると、「広報/PR」職種の全体の平均年収は541万円です。年代別に見ると、20代で403万円、30代で550万円、40代で661万円、50代以上で786万円と、年齢とともに着実に上昇していく傾向にあります。

これはあくまで平均値であり、実際にはより広い幅があります。例えば、スタートアップや中小企業の広報担当者の場合は300万円台からスタートすることもありますが、外資系企業や大手企業の広報部長、IR担当者などになれば、1,000万円を超える年収を得ることも珍しくありません。

特に、IRや危機管理、グローバル広報といった高度な専門性を持つ人材や、チームを率いるマネジメント経験を持つ人材は、市場価値が高く、好待遇で迎えられる傾向があります。スキルと経験を積み重ねることで、高年収を目指せる専門職であるといえるでしょう。

参照:doda 平均年収ランキング(職種別の平均年収/生涯賃金)【最新版】

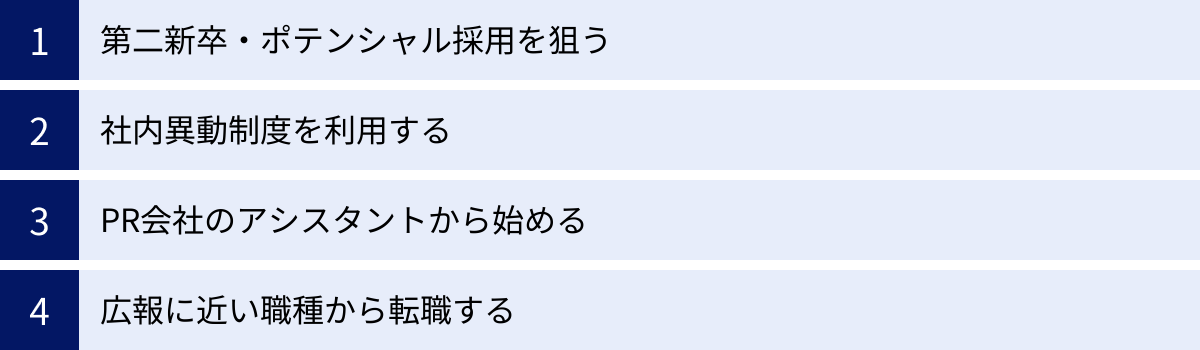

未経験から広報に転職する方法

広報は専門職であるため、未経験からの転職は簡単ではありませんが、決して不可能な道ではありません。ポテンシャルや他職種で培ったスキルをアピールすることで、広報としてのキャリアをスタートさせることができます。

未経験でも広報への転職は可能か

結論から言うと、未経験から広報への転職は可能です。ただし、求人の多くは経験者を対象としているため、未経験者向けの求人は限られているのが実情です。

未経験者が広報を目指す場合、いくつかのルートが考えられます。

- 第二新卒・ポテンシャル採用を狙う: 20代の若手であれば、実務経験よりもポテンシャルや学習意欲が評価される「未経験者歓迎」の求人があります。特に、これから広報部門を立ち上げたいと考えている成長中のベンチャー企業などは、未経験者でも積極的に採用する傾向があります。

- 社内異動制度を利用する: 現在の会社に広報部門がある場合、社内公募や異動希望制度を利用して広報部門へ移るのが最も現実的な方法です。他部署での経験や社内事情への理解が、異動後に強みとなることもあります。

- PR会社のアシスタントから始める: 事業会社の広報よりも、PR会社の方が未経験者を採用する門戸が広い場合があります。アシスタントとして入社し、様々なクライアントの業務をサポートしながら実務経験を積むことで、将来的に事業会社の広報やPRコンサルタントを目指すことができます。

- 広報に近い職種から転職する: まずは広報と親和性の高い職種(マーケティング、営業、Webディレクターなど)に転職し、そこで実績を積んでから、次のステップとして広報を目指すという方法もあります。

転職で評価されやすい経験やスキル

未経験であっても、これまでのキャリアで培った経験やスキルの中に、広報の仕事で活かせるものが必ずあります。転職活動では、それらのスキルを「なぜ広報の仕事で活かせるのか」を具体的に説明できることが重要です。

- 営業・販売職の経験: 高いコミュニケーション能力や交渉力は、メディアリレーションズや社内調整で直接活かせます。顧客のニーズを的確に把握し、それに合わせた提案をしてきた経験は、社会の関心事を捉え、響くメッセージを作る上で役立ちます。

- マーケティング職の経験: 市場分析、ターゲット設定、プロモーション企画などの経験は、広報戦略の立案と非常に親和性が高いです。特にWebマーケティングの経験があれば、オウンドメディアやSNS運用の即戦力として評価されるでしょう。

- メディア業界(記者・編集者・ライター)の経験: ライティングスキルや編集能力は、プレスリリースや記事作成で即戦力となります。何がニュースになるかという「メディア側の視点」を理解していることは、他の候補者にはない大きな強みです。業界内の人脈も貴重な財産となります。

- Webディレクター・Web担当者の経験: Webサイトの企画・制作・運用の経験は、オウンドメディア運営で大いに活かせます。SEOやアクセス解析の知識があれば、データに基づいた広報活動ができる人材として高く評価されます。

- 人事職の経験: 社員とのコミュニケーションや社内イベントの企画・運営の経験は、社内広報(インナーコミュニケーション)の分野で直接的な強みとなります。

これらの経験を棚卸しし、広報の仕事内容と結びつけてアピールすることが、未経験からの転職を成功させる鍵となります。

まとめ

本記事では、広報の仕事について、その定義からPRや広告との違い、5つの重要な役割、具体的な業務内容、やりがいと厳しさ、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、網羅的に解説してきました。

広報とは、単に情報を発信する部門ではなく、企業と、それを取り巻く社会やステークホルダーとの間に良好な関係を築き、維持するための戦略的なコミュニケーション活動のすべてを指します。その役割は、攻めの情報発信から、守りの危機管理、さらには組織を内側から強くする社内コミュニケーションまで、非常に多岐にわたります。

この重要な役割を担う広報の仕事は、会社の「顔」として企業の成長に貢献できる大きなやりがいがある一方で、成果が数値化しにくい難しさや、24時間365日の緊張感が伴う厳しさも併せ持っています。だからこそ、広報担当者には、情報収集・分析力、コミュニケーション能力、ライティングスキルといった多岐にわたる専門スキルと、自社への愛情や社会への好奇心といった人間的な特性が求められるのです。

未経験からでも、他職種で培ったスキルを活かして挑戦することが可能な、奥深く、魅力にあふれた仕事、それが広報です。この記事が、広報という仕事の全体像を理解し、ご自身のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。