デジタル化が加速する現代において、新聞広告は「時代遅れの媒体」というイメージを持たれることがあるかもしれません。しかし、その一方で、新聞が持つ社会的な信頼性や特定のターゲット層へのリーチ力は、他の広告媒体にはない独自の価値として再評価されています。Web広告が氾濫する今だからこそ、新聞広告の戦略的な活用が、企業のブランディングやマーケティング活動において大きな差別化要因となり得るのです。

この記事では、新聞広告の基本的な知識から、媒体や広告枠の種類、それぞれの料金相場、そして出稿によって得られる具体的なメリット・効果について、網羅的に解説します。さらに、出稿時に注意すべき点や、広告効果を最大化するためのポイント、実際に広告を掲載するまでの流れも詳しくご紹介します。

これから新聞広告の出稿を検討している企業のマーケティング担当者の方はもちろん、広告媒体としての新聞の価値を再確認したい方にとっても、有益な情報となるでしょう。

目次

新聞広告とは

新聞広告とは、その名の通り、新聞紙というメディア媒体に掲載される広告のことを指します。テレビCM、ラジオCM、雑誌広告などと並ぶ「マス広告」の一種であり、古くから多くの企業に活用されてきた伝統的な広告手法です。

デジタル広告が主流となった現代でも、新聞広告が依然として重要なマーケティングツールであり続ける理由は、その媒体特性にあります。新聞は、日々起こる社会の出来事や経済の動向などを報じる「ジャーナリズム」の役割を担っており、その情報は多くの読者から高い信頼を得ています。この「メディアとしての信頼性」が、掲載される広告にも波及し、広告主である企業の信頼性向上にも寄与する点が、新聞広告の最大の特長と言えるでしょう。

また、新聞の読者層は、比較的年齢層が高く、社会的地位や所得水準も高い傾向にあります。そのため、シニア層や富裕層、企業の経営者層などをターゲットとする商品・サービスにとって、非常に効率的なアプローチが可能です。インターネットをあまり利用しない層にも確実に情報を届けられるという点は、Web広告にはない大きな強みです。

新聞広告は、単に商品を宣伝するだけでなく、企業の姿勢やビジョンを伝え、社会的なメッセージを発信する場としても活用されます。例えば、企業の周年記念広告や、社会貢献活動に関する報告、あるいは特定の社会問題に対する意見広告などは、読者に深い印象を与え、企業のブランドイメージを形成する上で重要な役割を果たします。

広告の形式も多様です。記事の下に掲載される一般的な「記事下広告」から、1ページを丸ごと使ったインパクトのある「全面広告」、毎日決まった位置に小さく掲載される「小型広告」、そして記事と同じような体裁で商品やサービスを深く解説する「記事体広告」まで、目的や予算に応じて様々な選択肢があります。

このように、新聞広告は長い歴史の中で培われた信頼性を基盤に、特定のターゲット層への深いリーチと、企業のブランディングに大きく貢献する力を持つ広告媒体です。その特性を正しく理解し、Web広告など他の媒体と組み合わせることで、より立体的で効果的なマーケティング戦略を構築できます。次の章からは、新聞広告の具体的な種類や料金について、さらに詳しく掘り下げていきます。

新聞広告の2つの分類

新聞広告と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。どの新聞に出稿するのか、そしてどのような形式で掲載するのかによって、リーチできる読者層や広告効果、そして費用が大きく異なります。新聞広告を効果的に活用するためには、まずこれらの分類を正しく理解することが不可欠です。

新聞広告は、大きく分けて「① 媒体(新聞紙)の種類」と「② 広告枠の種類」という2つの軸で分類できます。ここでは、それぞれの分類について、その特徴を詳しく解説していきます。

① 媒体(新聞紙)の種類

広告を掲載する「新聞紙」そのものの種類です。発行エリアや扱うテーマによって、リーチできる読者層や地域が全く異なります。自社のターゲットに合った媒体を選ぶことが、広告戦略の第一歩となります。

| 新聞の種類 | 主な発行エリア | ターゲット層・特徴 |

|---|---|---|

| 全国紙 | 日本全国 | 幅広い層、ビジネスパーソン、知識層。全国規模のブランディングやキャンペーンに最適。 |

| ブロック紙 | 複数県にまたがる広域エリア | 特定地域の住民全般。エリアマーケティングの基軸となる。 |

| 地方紙(県紙) | 特定の都道府県 | 地域住民、地元企業。地域密着型の店舗告知やイベント集客に強い。 |

| スポーツ紙 | 日本全国(一部地域紙あり) | 男性中心、幅広い年齢層。趣味・嗜好性の高い商品やエンタメ関連広告と好相性。 |

| 業界紙・専門紙 | 限定されない(特定分野) | 特定業界の専門家、関係者。BtoB広告や専門商材の訴求に極めて高い効果を発揮。 |

全国紙

全国紙とは、日本全国で発行・購読されている新聞を指します。日本を代表する大手新聞社が発行しており、政治、経済、国際、社会、文化など、あらゆるジャンルのニュースを網羅的に報じています。

- 特徴:

- 圧倒的な発行部数とリーチ力: 日本中の幅広い層にアプローチできるため、ナショナルブランドの認知度向上や、全国規模での新商品発売キャンペーンなどに適しています。

- 高い信頼性と権威性: 社会的な影響力が大きく、全国紙に広告が掲載されること自体が、企業の信頼性やステータスを高める効果を持ちます。

- 多様な読者層: 読者層は多岐にわたりますが、特にビジネスパーソンや知識層、経営者層からの支持が厚い傾向があります。

- 広告活用のポイント:

全国的なブランディングを目的とする場合や、社会的なメッセージを発信したい場合に最適です。ただし、広告料金は他の種類の新聞に比べて最も高額になるため、十分な予算確保が必要となります。

ブロック紙

ブロック紙は、複数の県にまたがる特定の地方ブロック(例:北海道、中部、西日本など)を主な発行エリアとする新聞です。全国紙と地方紙の中間的な性格を持ちます。

- 特徴:

- 広域エリアへの集中アプローチ: 特定の地域ブロック内で高いシェアを誇り、そのエリアの住民に対して強力な影響力を持ちます。

- 地域ニュースと全国ニュースのバランス: 全国的なニュースと、そのブロックに特化した地域密着のニュースをバランス良く掲載しているため、読者の関心を引きつけやすいのが特徴です。

- エリアマーケティングの核: 広域での販売網を持つ企業が、特定のエリアに絞ってマーケティングを行いたい場合に非常に有効です。

- 広告活用のポイント:

例えば、「関東エリア限定キャンペーン」や「関西支社の開設挨拶」など、特定の広域エリアにターゲットを定めた広告戦略において中心的な役割を果たします。

地方紙(県紙)

地方紙(または県紙)は、特定の都道府県内を主な発行エリアとする新聞です。その地域に根差したきめ細やかな情報を提供することで、地元住民から絶大な信頼を得ています。

- 特徴:

- 圧倒的な地域密着度: その県の政治、経済、イベント、お悔やみ情報まで、地域住民の生活に欠かせない情報が満載です。県内での購読率(世帯カバー率)が全国紙を上回ることも少なくありません。

- 高い信頼と親近感: 「地元の新聞」として、読者との心理的な距離が近く、掲載されている情報への信頼度も非常に高いです。

- 明確なエリアターゲティング: 広告の対象エリアを県単位、あるいは市町村単位で細かく設定できるため、無駄のない効率的な広告展開が可能です。

- 広告活用のポイント:

地元のスーパーマーケットの特売情報、不動産物件の案内、学習塾の生徒募集、地方自治体の広報など、商圏が限定されるビジネスにとって最も費用対効果の高い媒体の一つです。

スポーツ紙

スポーツ紙は、その名の通りプロ野球やサッカー、競馬、芸能といったスポーツ・エンターテインメント情報を中心に扱う新聞です。多くは全国で発行されています。

- 特徴:

- 明確な読者層: 読者は男性が中心で、幅広い年齢層にわたります。特にスポーツやエンタメに関心が高い層に直接アプローチできます。

- インパクトのある紙面: 大きな写真や見出しを多用した、ダイナミックで視覚に訴える紙面構成が特徴です。広告も同様に、読者の目を引くような大胆なクリエイティブが求められます。

- 即時性と話題性: 日々の試合結果や速報、スクープなどを扱い、話題性が高い媒体です。

- 広告活用のポイント:

自動車、アルコール飲料、エナジードリンク、ゲーム、パチンコ、男性向け消費財など、ターゲット層の趣味・嗜好と合致する商品やサービスの広告に適しています。

業界紙・専門紙

業界紙・専門紙は、特定の産業や分野(例:建設、農業、医療、金融、繊維、教育など)に特化した情報を扱う新聞です。

- 特徴:

- 究極のターゲティング精度: 読者がその分野の専門家や実務担当者、経営者にほぼ限定されるため、ターゲット層以外への無駄なリーチが一切発生しません。

- 高い専門性と情報価値: 業界の最新動向、法改正、新技術、人事情報など、読者にとってビジネスに直結する専門的な情報が掲載されており、精読率が非常に高いです。

- BtoBマーケティングに最適: 企業向けの製品(BtoB商材)や専門的なサービスの広告にとって、これ以上ないほど効果的な媒体と言えます。

- 広告活用のポイント:

工作機械メーカーが製造業向けの業界紙に、農薬メーカーが農業専門紙に、といった形で、専門性の高い製品やサービスの情報を、それを本当に必要としているプロフェッショナルに直接届けることができます。

② 広告枠の種類

どの新聞に出稿するかを決めたら、次に「どのような形で掲載するか」を選びます。広告枠の種類によって、読者の目に触れる頻度や与える印象、そして料金が大きく変わります。

記事下広告

記事下広告は、新聞の本文記事の下部に設けられた広告スペースに掲載される広告です。新聞広告の中で最も一般的で、多くの企業が利用する基本的な広告枠です。

- 特徴:

- 豊富なサイズ展開: 広告のサイズは「段」という単位で決まります。スペースが小さいものから大きいものまでバリエーションが豊富で、予算や目的に応じて柔軟に選択できます。

- 情報伝達に適している: 記事を読み終えた読者の視線の流れの中に自然と入ってくるため、商品やサービスの特徴、価格、問い合わせ先といった具体的な情報を伝えるのに向いています。

- 掲載面の選択: どのページ(社会面、経済面、スポーツ面など)に掲載するかによって、アプローチしたい読者層をある程度絞り込むことも可能です。

全面広告・見開き広告

全面広告は1ページ(通常は15段)のすべてを広告スペースとして使用するもの、見開き広告は左右2ページを連続して使用するものです。

- 特徴:

- 絶大な視覚的インパクト: 紙面を開いた瞬間に目に飛び込んでくるその大きさは、読者に強烈な印象を与えます。新製品の発表、企業の周年記念、大規模なキャンペーンの告知など、大きな話題を作りたい場合に最適です。

- 高いクリエイティブの自由度: 広大なスペースを活かして、写真やイラスト、キャッチコピーを大胆に配置でき、アーティスティックな表現や、ストーリー性のある訴求が可能です。

- ブランディング効果: 企業やブランドの世界観を存分に表現できるため、短期的な販売促進だけでなく、長期的なブランドイメージの構築に非常に効果的です。料金は最も高額になります。

小型広告(雑報広告・突き出し・題字下など)

紙面の小さなスペースを活用した広告の総称です。それぞれに特徴があり、戦略的に活用することで高い効果が期待できます。

- 雑報広告(ザッポウ): 記事本文の間に、小さな囲み枠で掲載される広告です。比較的安価で、同じ広告を繰り返し掲載することで、読者に商品名や企業名を刷り込み、認知度を高める(フリークエンシー効果)のに向いています。健康食品や通信販売などでよく利用されます。

- 突き出し広告: 記事の本文がL字型やコの字型に組まれ、その中に広告が配置される形式です。記事の一部のように見えるため読者の目に留まりやすく、記事下広告とは異なる注目度があります。

- 題字下広告: 新聞の“顔”である1面の題字(新聞名)のすぐ下に掲載される広告です。毎日必ず読者の目に触れる一等地であり、掲載できる企業は限られています。ここに広告を掲載すること自体が、企業の信頼性や格を証明するブランディング効果を持ちます。

記事体広告

記事体広告(または編集タイアップ広告)は、新聞社の編集局が協力し、第三者の視点から客観的に、記事と同じような体裁(フォーマットや文章のトーン)で制作される広告です。「PR」「広告」「企画広告」といった表示が義務付けられています。

- 特徴:

- 広告らしさの払拭: 通常の広告と比べて広告色が薄いため、読者の抵抗感が少なく、情報として自然に読み進めてもらいやすいという大きな利点があります。

- 深い理解と共感の促進: 商品やサービスの開発秘話、利用者の声(架空のシナリオ設定)、専門家による解説などを盛り込むことで、なぜその商品が必要なのか、どのような価値があるのかを深く伝えることができます。読者の共感や納得感を引き出しやすい形式です。

- 信頼性の付与: 新聞社が編集に関与しているという事実が、広告内容の信頼性を高める効果も期待できます。

これらの媒体と広告枠の組み合わせによって、新聞広告の戦略は無限に広がります。自社の目的、ターゲット、予算を明確にし、最適な組み合わせを選択することが、成功への第一歩となります。

新聞広告の料金相場

新聞広告の出稿を検討する上で、最も気になるのが「料金」でしょう。新聞広告の料金は、Web広告のようにクリック単価で決まるのではなく、様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。ここでは、料金が決まる仕組みと、媒体別・広告枠別の具体的な料金相場について、詳しく解説していきます。

なお、ここで提示する料金はあくまで一般的な相場であり、実際の料金は各新聞社、広告代理店、そして出稿時期や契約条件によって変動します。正確な料金については、必ず出稿を検討している新聞社や広告代理店に直接問い合わせて確認してください。

新聞広告の料金が決まる仕組み

新聞広告の料金は、主に以下の5つの要素によって決まります。これらの要素を理解することで、なぜその料金になるのか、どうすれば予算内で効果的な出稿ができるのかが見えてきます。

発行部数

広告料金を決定する最も基本的な要素が、新聞の発行部数です。発行部数が多ければ多いほど、広告が届く人数も増えるため、料金は高くなります。この発行部数は、自己申告ではなく、日本ABC協会(Audit Bureau of Circulations)という第三者機関が認証した信頼性の高い部数(ABC部数)が基準として用いられるのが一般的です。全国紙のように数百万部の発行部数を誇る新聞は料金が高く、発行部数が数万部の地方紙や専門紙は比較的安価になります。

掲載エリア

全国紙であっても、必ずしも全国一律で広告を掲載する必要はありません。多くの全国紙では、「関東セット」「関西セット」「北海道版」のように、広告を掲載するエリアを限定できるプランが用意されています。ターゲットとする地域を絞り込むことで、全国版に掲載するよりも料金を抑えることが可能です。これは、特定の地域に新店舗をオープンする場合や、エリア限定のキャンペーンを実施する際に非常に有効な選択肢となります。

広告の掲載面

新聞紙のどのページに広告を掲載するかも、料金を左右する重要な要素です。一般的に、読者の注目度が高いページほど料金は高く設定されています。

- 1面: 新聞の顔であり、最も注目されるページ。特に題字の下や周辺の広告枠は最高ランクの料金となります。

- テレビ番組欄(ラテ欄): 家庭内で多くの人が目にするため、非常に人気の高い広告面です。主婦層などをターゲットにした広告が多く見られます。

- 社会面: 事件や事故、社会の出来事など、多くの読者が関心を持つ記事が掲載されるため、注目度が高いページです。

- 最終面(終面): 1面の次に注目されやすいとされるページです。

- 中面(経済面、スポーツ面など): 特定の関心を持つ読者にアプローチしやすいページです。

掲載面を選ぶ際は、単に注目度だけでなく、自社の広告内容とページのテーマが合致しているかを考慮することが重要です。

広告のサイズ(段数)

新聞の紙面は、縦に「段」という単位で分割されています。一般的な新聞は天地が15段で構成されており、広告が何段分のスペースを占めるかで料金が大きく変わります。

- 全面広告: 1ページ丸ごと使う「全15段」が最も大きく、料金も最高額です。

- 記事下広告: 「5段」「7段」といったサイズが一般的ですが、「2段」「3段」といった小さなサイズも選択できます。当然、段数が大きいほど料金は高くなります。

- 横幅: 段数だけでなく、横幅も料金に影響します。「全5段」はページの横幅いっぱいに5段分のスペースを使う広告ですが、「5段1/2」は横幅が半分になります。

予算に合わせてサイズを柔軟に選べるのが、記事下広告のメリットの一つです。

色(カラーかモノクロか)

広告をカラーで掲載するか、モノクロ(白黒)で掲載するかによっても料金は異なります。一般的に、カラー広告はモノクロ広告よりも20%~40%程度、料金が高く設定されています。写真や商品の色味を正確に伝えたい場合や、視覚的なインパクトを重視する場合はカラー広告が効果的ですが、予算を抑えたい場合や、あえてシックなイメージを演出したい場合にはモノクロ広告が選ばれます。

【媒体別】料金相場の比較

ここでは、新聞の媒体別に、代表的な広告枠である「記事下5段」と「全面広告(全15段)」を掲載した場合の料金相場をまとめます。

| 媒体の種類 | 記事下広告(5段1/2・モノクロ)の料金相場 | 全面広告(全15段・カラー)の料金相場 |

|---|---|---|

| 全国紙 | 約200万円 ~ 800万円 | 約2,000万円 ~ 5,000万円 |

| ブロック紙 | 約100万円 ~ 300万円 | 約800万円 ~ 2,000万円 |

| 地方紙 | 約20万円 ~ 150万円 | 約150万円 ~ 800万円 |

参照:複数の大手新聞社および広告代理店の公開媒体資料を基に作成した相場観です。実際の料金とは異なる場合があります。

全国紙の料金相場

日本を代表する全国紙は発行部数が桁違いに多いため、料金も最も高額になります。

- 記事下広告(例:5段1/2・モノクロ): 約200万円~800万円。新聞社や掲載面によって大きな幅があります。

- 全面広告(全15段・カラー): 約2,000万円~5,000万円。まさに企業の威信をかけたブランディング投資と言える金額です。

ブロック紙の料金相場

特定の広域エリアで高いシェアを持つブロック紙は、全国紙に次ぐ料金水準です。

- 記事下広告(例:5段1/2・モノクロ): 約100万円~300万円。

- 全面広告(全15段・カラー): 約800万円~2,000万円。エリアを絞った上で、大きなインパクトを与えたい場合に検討されます。

地方紙の料金相場

地域密着型の地方紙は、比較的リーズナブルな料金で出稿が可能です。

- 記事下広告(例:5段1/2・モノクロ): 約20万円~150万円。県の規模(発行部数)によって大きく異なります。

- 全面広告(全15段・カラー): 約150万円~800万円。地方の中小企業でも、戦略的に活用することが可能な価格帯です。

【広告枠別】料金相場の比較

次に、広告枠の種類による料金の違いを見ていきましょう。ここでは全国紙を例にとりますが、基本的な価格差の傾向は他の媒体でも同様です。

記事下広告の料金相場

サイズと色によって細かく料金が設定されています。

- モノクロ: 例えば、天地2段で横幅が1/4程度の小さなサイズなら数十万円から。一般的な5段1/2サイズで数百万円。

- カラー: モノクロ料金の1.3倍~1.4倍程度が目安となります。

全面広告の料金相場

前述の通り、全国紙のカラー全面広告は数千万円規模となります。視覚的なインパクトは最大ですが、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

雑報広告の料金相場

記事の中に小さく掲載される雑報広告は、比較的安価な料金設定が魅力です。

- 1回あたりの掲載料: 数万円~数十万円程度。

- ただし、雑報広告は1回の掲載で効果を出すというより、複数回(例えば月10回など)セットで契約し、繰り返し掲載することで認知度を高めるのが一般的な活用法です。そのため、トータルではある程度の費用が必要になります。

このように、新聞広告の料金は非常に幅広く、数万円から始められるものもあれば、数千万円かかるものもあります。自社の目的と予算を明確にし、どの媒体のどの広告枠が最適なのかを見極めることが、賢い広告出稿の第一歩です。

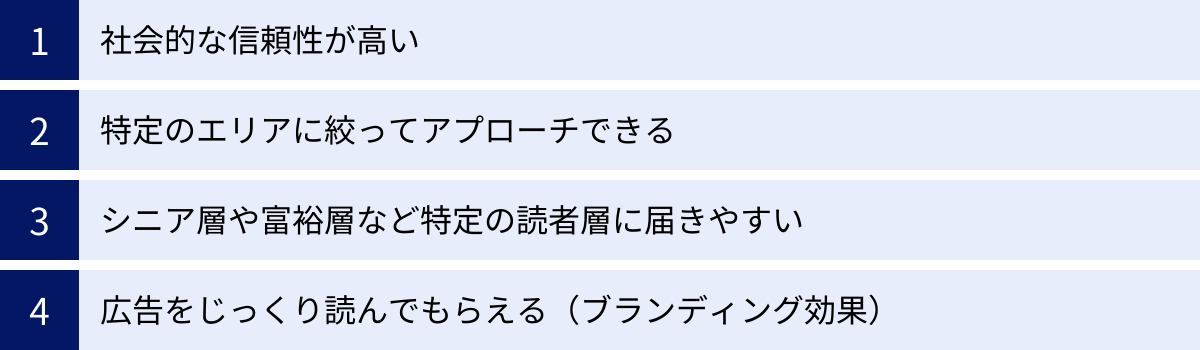

新聞広告の4つのメリット・効果

デジタル広告が全盛の時代に、あえて新聞広告を選ぶことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。新聞という媒体が持つ独自の特性は、他の広告では得難い4つの大きな価値を企業にもたらします。ここでは、新聞広告が出稿企業に与える具体的なメリットと効果について詳しく解説します。

① 社会的な信頼性が高い

新聞広告最大のメリットは、その圧倒的な「信頼性」にあります。 これは、WebメディアやSNSとは一線を画す、新聞ならではの強みです。

新聞社は、長年にわたりジャーナリズムの担い手として、情報の正確性や公平性を追求してきました。その過程で社会的に築き上げられた「権威性」や「信頼感」が、新聞というメディア全体に付与されています。読者は、「新聞に書かれていることだから確かだろう」という前提で情報に接する傾向があります。

このメディア自体への信頼は、そこに掲載される広告にもポジティブな影響を与えます。

第一に、新聞広告には厳格な「掲載基準(考査)」が存在します。各新聞社は独自の広告掲載基準を設けており、誇大な表現や非科学的な内容、公序良俗に反する広告などを排除しています。この審査をクリアした広告であるという事実が、広告内容の信頼性を担保する一つの証となります。

第二に、この信頼性は、広告主である企業のブランドイメージに直接的に作用します。「あの信頼できる新聞に広告を載せている企業なのだから、きっとしっかりした会社だろう」という心理的な効果(ハロー効果)が働き、企業の社会的評価や信用度を高めることに繋がるのです。特に、設立間もない企業や、新しい分野に挑戦する企業が社会的な信用を獲得するための手段として、新聞広告は非常に有効です。

Web広告の場合、誰でも簡単に出稿できる反面、詐欺的な広告や質の低い広告も散見されるため、ユーザーの警戒心は高まっています。その点、新聞広告は「信頼のフィルター」を通過した情報として、読者に受け入れられやすいのです。

② 特定のエリアに絞ってアプローチできる

新聞広告は「マス広告」でありながら、極めて精度の高い「エリアターゲティング」が可能な媒体でもあります。これは、特に実店舗を持つビジネスや、地域に根差したサービスを展開する企業にとって、計り知れないメリットとなります。

全国紙やブロック紙であっても、前述の通り「県版」「地域版」といった形で掲載エリアを絞り込むことができます。しかし、エリアマーケティングにおいて最も強力な武器となるのが「地方紙(県紙)」の存在です。

地方紙は、その地域での購読率が非常に高く、まさに「地域のインフラ」として機能しています。地元のイベント情報や行政ニュース、お悔やみ欄まで、地域住民の生活に密着した情報を提供することで、強い結びつきを構築しています。

この地方紙に広告を掲載することで、以下のような効果が期待できます。

- 無駄のない効率的な広告配信: 商圏外の消費者に広告費を使うことなく、来店や利用の可能性が高い見込み客に集中的にアプローチできます。例えば、ある市に新しくオープンした飲食店の告知を、県全域を対象とするテレビCMで行うのは非効率ですが、その市を主要な配布エリアとする地方紙なら、ピンポイントで情報を届けられます。

- 地域貢献のアピール: 地元の新聞に広告を出す行為そのものが、「地域経済に貢献している企業」というポジティブなメッセージとして地域住民に伝わります。これは、企業の地域におけるレピュテーション(評判)を高める上で重要です。

このように、「マス」の信頼性と「エリア」の専門性を両立できる点が、新聞広告の大きな魅力であり、地域密着型ビジネスの強力なサポーターとなる理由です。

③ シニア層や富裕層など特定の読者層に届きやすい

Web広告やSNS広告は若年層へのリーチに優れていますが、一方で、インターネットの利用頻度が低い、あるいは全く利用しないシニア層には情報が届きにくいという課題があります。新聞広告は、この課題を解決する上で非常に有効な手段です。

総務省の調査などを見ても、年齢が上がるほど新聞の購読率は高くなる傾向が一貫して見られます。特に60代以上のシニア層にとって、新聞は日々の情報収集に欠かせない重要なメディアです。したがって、健康食品、シニア向け住宅、補聴器、終活関連サービス、資産運用相談など、シニア層をメインターゲットとする商品・サービスにとって、新聞広告は最も直接的で効果的なアプローチ手法と言えるでしょう。

さらに、新聞の定期購読には一定の費用がかかるため、購読者は比較的経済的に余裕のある層(富裕層・アッパーミドル層)が多いという特徴もあります。社会的地位の高い役職者や経営者層の購読率も高い傾向にあります。

このため、高級車、宝飾品、不動産、プライベートバンク、ゴルフ会員権といった高価格帯の商品やサービスの広告媒体としても、新聞は非常に高い親和性を持ちます。Web広告ではターゲティングが難しい、これらの購買力のある層に、信頼性の高い情報として直接訴求できる点は、新聞広告のユニークな価値です。

④ 広告をじっくり読んでもらえる(ブランディング効果)

WebサイトやSNSを閲覧する際、ユーザーの多くは情報を「スキャニング(流し読み)」しており、バナー広告などは一瞬で視界から外されるか、意識的に無視されることがほとんどです。

対照的に、新聞は腰を据えて「読む」ことを前提としたメディアです。読者は自ら時間とお金を払って情報を得ようとしているため、コンテンツへの関与度(エンゲージメント)が非常に高い状態にあります。そして、広告もまた、記事と並ぶ情報コンテンツの一つとして認識され、じっくりと読まれやすい傾向があります。

この「読まれる」という特性は、企業のブランディングにおいて大きな効果を発揮します。

- 深い情報伝達が可能: 限られたスペースと時間でインパクトを狙う広告とは異なり、新聞広告、特に記事体広告などでは、商品やサービスが生まれた背景にあるストーリー、開発者の想い、社会的な意義といった深いレベルの情報を伝えることが可能です。

- 共感と理解の醸成: このようなストーリーを通じて、読者は単なる機能的価値だけでなく、企業が持つ哲学やビジョンといった情緒的な価値を理解し、共感を覚えます。この共感が、製品への愛着や企業への信頼、すなわち「ブランドロイヤルティ」を育む土台となるのです。

- 保存性と回読性: 新聞は紙媒体であるため、気になった広告を切り抜いて保管したり、家族間で回し読みされたりすることもあります。これにより、広告との接触時間が長くなり、メッセージがより深く記憶に刻まれる効果も期待できます。

短期的な売り上げを追うだけでなく、10年、20年と続く強固なブランドを築き上げたいと考える企業にとって、読者と深く向き合える新聞広告は、欠かすことのできない戦略的なツールと言えるでしょう。

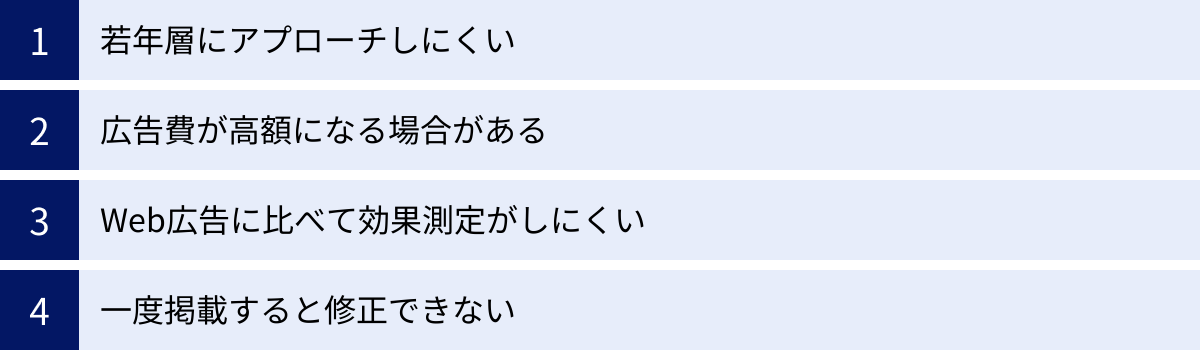

新聞広告の4つのデメリット・注意点

新聞広告は多くの強力なメリットを持つ一方で、出稿を検討する際には必ず理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらの弱点を把握し、対策を講じることが、広告投資の失敗を避け、費用対効果を最大化するために不可欠です。ここでは、新聞広告が抱える4つの主なデメリットについて、具体的かつ公平な視点で解説します。

① 若年層にアプローチしにくい

新聞広告が直面する最も大きな課題の一つが、若年層(10代〜30代)へのリーチの難しさです。これは、新聞という媒体の読者層構造に起因する本質的なデメリットです。

各種調査データが示す通り、若年層における新聞の購読率は年々低下しており、主な情報源はスマートフォンを通じたWebサイトやSNS、動画プラットフォームなどに完全にシフトしています。彼らにとって、新聞は日常的に接するメディアではなく、その結果として新聞広告もほとんど目に触れる機会がありません。

したがって、広告のメインターゲットが大学生や新社会人、子育て世代といった若年層である場合、新聞広告単体でのアプローチは非常に非効率になる可能性が高いです。例えば、最新のスマートフォンアプリ、若者向けのファッションブランド、オンラインゲームなどのプロモーションに新聞広告を主軸として用いるのは、適切な戦略とは言えません。

【対策と注意点】

このデメリットを克服するためには、クロスメディア戦略が鍵となります。新聞広告がリーチできるシニア層・富裕層と、Web広告やSNS広告が得意とする若年層、それぞれのターゲットに合わせて媒体を使い分けることが重要です。また、親子二世代・三世代にわたるような商品(例えば、教育関連サービスや家族旅行など)の場合、新聞広告で親・祖父母世代にアプローチし、そこから口コミで子・孫世代に情報が伝わる、といった間接的な効果を狙う戦略も考えられます。重要なのは、新聞広告だけで全ての層をカバーしようとしないことです。

② 広告費が高額になる場合がある

メリットとして「信頼性」や「インパクト」を挙げましたが、その裏返しとして、特に影響力の大きい全国紙などでは広告費が高額になりがちであるというデメリットがあります。

前述の通り、全国紙の全面広告ともなれば、1回の掲載で数千万円という莫大な費用がかかります。これは体力のある大企業でなければ捻出が難しい金額であり、多くの中小企業やスタートアップにとっては、非現実的な選択肢かもしれません。

また、比較的手頃とされる地方紙の小型広告であっても、効果を出すためにはある程度の期間、継続して掲載することが推奨されるため、トータルで見ると決して安くはない投資となります。クリック課金制(CPC)やインプレッション課金制(CPM)で少額から始められるWeb広告と比較すると、初期投資のハードルが高いと感じられるケースは少なくありません。

【対策と注意点】

まず、「なぜ新聞広告を出すのか」という目的を明確にすることが重要です。単なる認知度向上であれば、より安価な他の手法があるかもしれません。しかし、「企業の信頼性を獲得したい」「特定の富裕層に確実にリーチしたい」といった明確な目的があるならば、その費用は戦略的な投資と位置づけられます。

また、予算が限られている場合は、いきなり全国紙を目指すのではなく、自社の商圏に合った地方紙の小さな広告枠から試してみるのが賢明です。雑報広告などを活用し、低予算でテストマーケティングを行い、反応を見ながら徐々に規模を拡大していくというアプローチも有効です。

③ Web広告に比べて効果測定がしにくい

デジタルマーケティングの最大の利点は、あらゆる数値を可視化し、広告効果を精緻に測定できる点にあります。クリック数、コンバージョン率、顧客獲得単価(CPA)などをリアルタイムで把握し、即座に広告クリエイティブやターゲティングの改善(PDCAサイクル)を行えます。

一方、新聞広告をはじめとするオフライン広告は、その広告がどれだけの売上や問い合わせに直接結びついたのかを正確に測定することが困難です。広告が掲載された後に売上が伸びたとしても、それが広告の効果なのか、季節的な要因なのか、あるいは他のマーケティング施策の成果なのかを切り分けるのは容易ではありません。

この効果測定の曖昧さは、広告予算の費用対効果(ROI)を厳密に管理したいと考える企業にとっては、大きなデメリットと感じられるでしょう。

【対策と注意点】

効果測定の困難さを補うためには、いくつかの工夫を凝らす必要があります。

- 専用の電話番号や問い合わせフォームを設ける: 広告内に「新聞広告をご覧の方専用ダイヤル」として、その広告専用の電話番号を記載する方法です。この番号にかかってきた問い合わせは、すべて新聞広告経由であると判断できます。

- QRコードの活用: スマートフォンユーザーをオンラインに誘導するためのQRコードを掲載します。QRコードごとにユニークなURL(パラメータ付きURL)を設定しておけば、どの新聞のどの広告からWebサイトへアクセスがあったのかを計測できます。

- クーポンや特典の提供: 「この広告の切り抜きをご持参の方に限り10%割引」といったクーポンを付けることで、広告経由の来店客数を把握できます。

- レスポンスの集中期間を計測: 広告掲載日(特に週末を挟んだ月曜日など)からの数日間の問い合わせ数やWebサイトへのアクセス数の変化を注視し、平常時との差分を見ることで、おおよその効果を推測します。

これらの手法を組み合わせることで、オフライン広告の弱点である効果測定の精度を少しでも高める努力が求められます。

④ 一度掲載すると修正できない

新聞は、一度印刷されて各家庭や販売店に配送されてしまうと、後から内容を修正したり、差し替えたりすることは一切できません。これは、リアルタイムで内容を更新できるWeb媒体との決定的な違いであり、非常にリスクの高いデメリットと言えます。

もし広告原稿に、価格の誤り、電話番号の間違い、誤字脱字、あるいは法的に問題のある表現などが含まれていた場合、それが何十万、何百万という読者の目に触れることになります。これは、企業の信頼を著しく損なうだけでなく、場合によっては損害賠償などの問題に発展する可能性すらあります。

この「修正不可能性」は、広告制作のプロセスにおいて、極めて高いレベルの慎重さと正確性を要求します。

【対策と注意点】

このリスクを回避するための対策は、徹底した「校正・校閲」プロセスに尽きます。

- 複数人によるダブルチェック・トリプルチェック: 広告原稿は、担当者一人だけでなく、必ず複数の人間の目で、一字一句チェックする体制を構築すべきです。

- 客観的な視点での確認: 制作に関わっていない第三者に見てもらうことで、思い込みによる見落としを防ぐことができます。

- ファクトチェックの徹底: 記載されている情報(スペック、価格、日付、法律関連の記述など)に誤りがないか、元となる資料と照らし合わせて確認します。

- 入稿締切の遵守と余裕を持ったスケジュール: 締切間際での慌ただしい作業はミスを誘発します。余裕を持った制作スケジュールを組むことが、結果的にリスクを低減させます。

新聞広告の出稿は、失敗が許されない一発勝負の側面を持っています。この緊張感を常に持ち、細心の注意を払ってプロセスを進めることが何よりも重要です。

新聞広告で効果を高める2つのポイント

新聞広告は、ただ出稿すれば効果が出るというものではありません。高額な投資になるケースも多いため、その費用対効果を最大化するためには、戦略的な視点が不可欠です。ここでは、数あるノウハウの中から、新聞広告の効果を飛躍的に高めるために特に重要な2つのポイントに絞って解説します。

① ターゲットに合わせて新聞を選ぶ

広告戦略の根幹は、「誰に、何を伝えたいのか」を明確にすることです。新聞広告においても、この原則は変わりません。広告の成否は、出稿前の「媒体選定」の段階でその大半が決まると言っても過言ではありません。

漠然と「多くの人に見てもらいたい」という理由だけで発行部数の多い全国紙を選ぶのは、必ずしも最適な選択とは限りません。自社の製品やサービスのターゲット顧客が誰なのかを徹底的に分析し、そのターゲット層が最もよく読んでいる新聞は何かを見極める必要があります。

- ケース1:地域密着型のビジネス(例:地元の不動産会社、学習塾、飲食店)

- 最適な媒体: 地方紙(県紙)や、さらにエリアを絞った地域情報紙。

- 理由: ターゲットは商圏内に住む地域住民です。全国紙に広告を出しても、その大半は商圏外の読者であり、広告費の無駄になってしまいます。一方、地方紙であれば、広告費をターゲットエリアに集中投下でき、極めて高い費用対効果が期待できます。「〇〇小学校区の物件特集」「△△中学校の生徒向け夏期講習」といった、地域に深く刺さるメッセージを発信することで、読者の自分ごと化を促し、直接的なアクション(問い合わせ、来店)に繋げやすくなります。

- ケース2:BtoBビジネス(例:特定の業界向けソフトウェア、工業用部品メーカー)

- 最適な媒体: 業界紙・専門紙。

- 理由: ターゲットは特定の業界の経営者や購買担当者です。これらの専門家は、一般的な新聞よりも、自らのビジネスに直結する情報が掲載されている業界紙を熱心に読んでいます。例えば、建設業界向けのCADソフトの広告を出すのであれば、一般の全国紙よりも建設専門紙に出稿する方が、はるかに少ないコストで、質の高い見込み客に直接アプローチできます。広告内容も専門用語を交えて詳細に解説することができ、製品の優位性を深く理解してもらえます。

- ケース3:全国規模のブランディング(例:大手飲料メーカー、自動車メーカー)

- 最適な媒体: 全国紙や複数のブロック紙の組み合わせ。

- 理由: 日本全国の幅広い層に対して、企業やブランドのメッセージを一斉に届けたい場合、全国紙のリーチ力は絶大です。新商品の発売告知や、企業の周年記念広告、社会的なメッセージを発信するCSR広告など、社会的なムーブメントを創出したい、あるいは企業の信頼性や格をアピールしたいという目的においては、全国紙が最も適しています。

このように、広告の目的とターゲット顧客のプロフィールを明確に定義し、それに最も合致する新聞を選ぶこと。これが、新聞広告で効果を出すための絶対的な第一歩です。

② 広告を掲載する日を選ぶ

どの新聞に載せるかが決まったら、次に重要なのが「いつ載せるか」というタイミングの選定です。新聞は毎日発行されるため、掲載日によって読者のライフスタイルや心理状態、関心事が異なります。広告内容と掲載日を戦略的に連動させることで、広告効果を大きく高めることができます。

- 曜日による読者の行動パターンの違い

- 平日(月〜金): 通勤中や仕事の合間に読まれることが多く、特に経済面やビジネス関連の記事が注目されます。ビジネスパーソン向けのサービスやBtoB商材の広告に適しています。

- 週末(土・日): 多くの新聞では、週末版として趣味や生活、旅行、不動産といった特集記事が組まれます。家庭でリラックスしてじっくりと新聞を読む時間が長くなるため、高価格帯の商品(住宅、自動車など)や、家族で検討するようなサービス(旅行、保険など)の広告に適しています。読者の購買意欲が高まりやすいタイミングでもあります。

- 休刊日前日: 新聞が休みになる日の前日は、翌日分の情報も含まれることがあり、広告の出稿量も増える傾向があります。多くの広告が集まるため注目度が高まるとも言われています。

- 季節やイベントに合わせたタイミング

- ボーナス時期(6月・12月): 消費者の購買意欲が最も高まる時期です。高額商品の広告や、大型セールの告知に絶好のタイミングです。

- 年末年始: 新年の抱負や計画を立てる時期であり、自己投資(資格取得、英会話など)や資産運用、健康関連の広告が響きやすくなります。また、帰省などで家族が集まるため、家族で話し合うようなテーマ(リフォーム、相続など)も適しています。

- 特定の記念日(母の日、父の日、敬老の日など): ギフト商材の広告を、その記念日の1〜2週間前に掲載することで、直接的な需要を喚起できます。

- 新生活シーズン(3月・4月): 引っ越し、新入学、新社会人向けの家具・家電、スーツ、通信サービスなどの広告が効果的です。

- 自社の動きに合わせたタイミング

- 新商品・新サービスの発表日: 発表日に合わせて全面広告などを掲載することで、大きな話題性を生み出し、一気に認知を広げることができます。

- キャンペーンの開始日: キャンペーンのスタートに合わせて広告を打ち、初速を高めます。

このように、「誰が」「どのような心理状態で」「いつ新聞を読むのか」を想像し、広告メッセージが最も心に響くであろう最適なタイミングを選ぶこと。このひと工夫が、広告の受け取られ方を大きく変え、具体的な成果へと繋げるための重要な鍵となります。

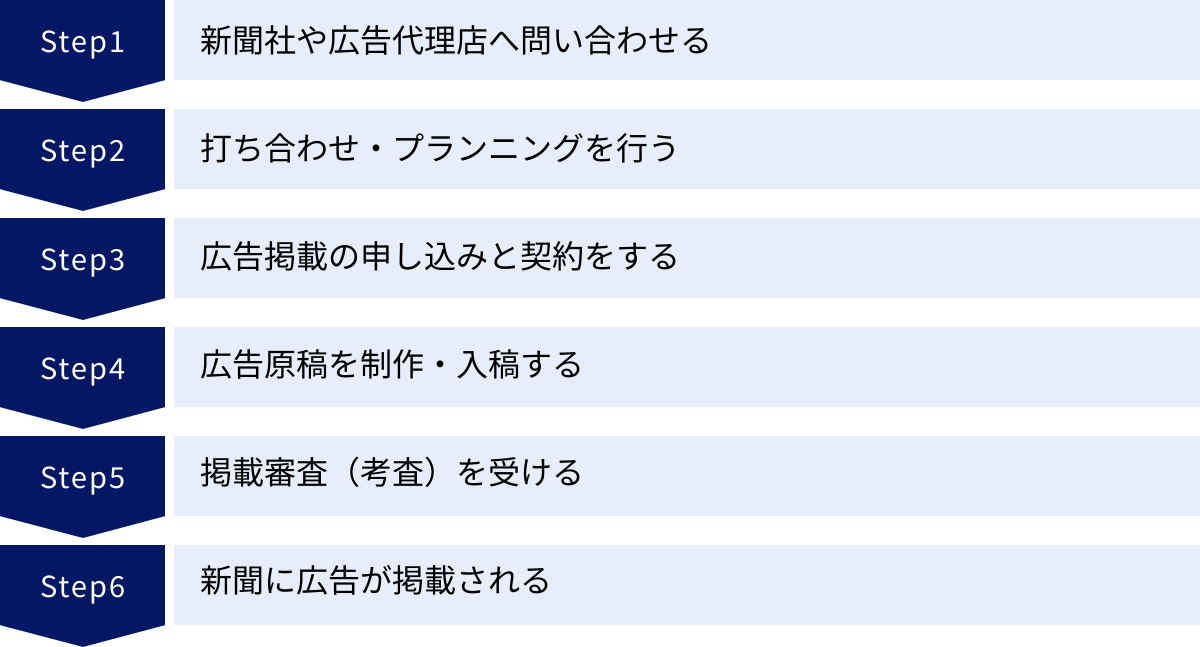

新聞広告を掲載する6つのステップ

新聞広告の出稿は、Web広告のように管理画面からボタン一つで完了するものではありません。新聞社や広告代理店との連携のもと、いくつかの段階的なプロセスを経て掲載に至ります。ここでは、実際に新聞広告を掲載するまでの流れを、初心者の方にも分かりやすいように6つのステップに分けて解説します。

① 新聞社や広告代理店へ問い合わせる

最初のステップは、広告出稿の相談窓口へアプローチすることです。これには大きく分けて2つの方法があります。

- 新聞社に直接問い合わせる:

出稿したい新聞が決まっている場合、その新聞社の広告局や支社に直接連絡を取る方法です。各新聞社の公式サイトには、広告掲載に関する問い合わせ窓口の情報が記載されています。- メリット: 中間に代理店を挟まないため、コミュニケーションがスピーディーに進む場合があります。

- デメリット: その新聞社の広告枠しか提案されないため、他の媒体との比較検討がしにくいです。

- 広告代理店に相談する:

複数の新聞媒体を扱っている広告代理店に相談する方法です。- メリット: 広告の目的や予算を伝えるだけで、複数の新聞社の中から最適な媒体やプランを中立的な立場で提案してくれます。 複数の新聞に同時に出稿したい場合なども、窓口が一つで済むため手間が省けます。広告原稿の制作や、複雑な入稿手続きを代行してくれる場合も多いです。

- デメリット: 代理店手数料が発生します。

初めて新聞広告を出稿する場合や、どの新聞が良いか分からない場合は、専門的な知見を持つ広告代理店に相談するのが一般的でおすすめです。

② 打ち合わせ・プランニングを行う

問い合わせ後、新聞社または広告代理店の担当者と具体的な打ち合わせを行います。この段階で、広告出稿の骨格を固めていきます。広告主側が明確に伝えるべきことは以下の通りです。

- 広告の目的: 何のために広告を出すのか(新商品の認知度向上、企業のブランディング、イベントへの集客、問い合わせ獲得など)。

- ターゲット: 誰に広告を届けたいのか(年齢、性別、地域、興味関心など)。

- 広告商材: 何を広告するのか(商品、サービス、企業そのものなど)。

- 予算: 広告にかけられる総額はいくらか。

- 希望掲載時期: いつ頃掲載したいのか。

これらの情報に基づき、担当者は最適な新聞媒体、掲載日、掲載面、広告サイズ、カラーかモノクロか、といった具体的な掲載プランを提案します。複数のプランを比較検討し、最も費用対効果が高いと判断できるプランを選びます。

③ 広告掲載の申し込みと契約をする

掲載プランが正式に決定したら、広告掲載の申し込み手続きに進みます。申込書に必要事項を記入し、提出します。この後、広告主と新聞社(または広告代理店)との間で広告掲載に関する契約を締結します。契約内容には、掲載料金、支払い条件、キャンセルポリシーなどが含まれているため、必ず内容を隅々まで確認し、不明な点があれば事前に解消しておくことが重要です。

④ 広告原稿を制作・入稿する

契約が完了したら、実際に新聞に掲載する広告原稿を制作します。原稿の制作方法は、主に以下の3パターンです。

- 広告主が自社で制作する: 社内にデザイン部門がある場合など。

- 広告代理店に制作を依頼する: 代理店が持つクリエイティブチームが制作します。

- 新聞社に制作を依頼する: 新聞社内の制作部門が担当します。

どの方法を選ぶにしても、各新聞社が定めている「広告原稿制作規定」や「入稿規定」を厳守する必要があります。これには、使用できるフォントの種類やサイズ、画像解像度、データ形式、入稿締切日などが細かく定められています。規定に沿っていない原稿は受け付けてもらえないため、制作を始める前に必ず確認が必要です。キャッチコピーやデザインがターゲットに響くものであるか、伝えたい情報が分かりやすく整理されているかなど、クリエイティブの質も広告効果を左右する重要な要素です。

⑤ 掲載審査(考査)を受ける

完成した広告原稿は、入稿締切日までに新聞社に提出(入稿)します。その後、新聞広告で最も重要なプロセスの一つである「掲載審査(考査)」が行われます。

これは、入稿された広告が、その新聞社の「広告掲載基準」に適合しているかをチェックするプロセスです。審査では、主に以下のような点が厳しく確認されます。

- 法令遵守: 景品表示法(誇大広告の禁止)、薬機法(旧薬事法)、特定商取引法など、関連する法律に抵触していないか。

- 表現の妥当性: 読者に誤解や不快感を与える表現、差別的な表現、非科学的な主張などが含まれていないか。

- 責任の明確性: 広告主の名称、所在地、連絡先が明記されているか。

- 記事との区別: 記事体広告の場合、「広告」「PR」などの表示が適切になされているか。

審査の結果、修正が必要と判断された場合は、指摘された箇所を修正し、再入稿する必要があります。この審査を通過しない限り、広告が掲載されることはありません。この厳格な審査があるからこそ、新聞広告の信頼性は保たれているのです。

⑥ 新聞に広告が掲載される

無事に掲載審査を通過すれば、あとは契約した掲載日に広告が新聞に掲載されるのを待つだけです。掲載日当日は、実際に掲載された新聞を入手し、意図した通りに正しく印刷されているか、色味や文字に問題がないかなどを必ず確認しましょう。

掲載後は、専用電話番号への問い合わせ件数や、QRコード経由のアクセス数などを集計し、効果測定を行います。この結果を分析し、次回の広告出稿に向けた改善点を見出すことで、継続的に広告効果を高めていくことができます。