企業や団体の新たな取り組みや情報を社会に広く知らせるための強力なツール、それが「プレスリリース」です。新商品や新サービス、イベントの告知、業務提携といった企業の重要な動きを、メディアを通じて社会に届けることで、認知度の向上やブランドイメージの構築、ひいては事業の成長に大きく貢献します。

しかし、ただ情報を発信するだけでは、数多の情報の中に埋もれてしまい、メディア関係者の目に留まることはありません。「読まれるプレスリリース」には、戦略的な構成と書き方のコツが存在します。多忙な記者が一目でニュース価値を判断し、「これは記事にしたい」と思わせるような、分かりやすく魅力的な文書を作成する必要があるのです。

この記事では、プレスリリースの基本的な役割から、読まれるための具体的な書き方、さらにはシーン別の豊富な例文まで、網羅的に解説します。これから初めてプレスリリースを作成する広報担当者の方はもちろん、これまで思うような成果が得られなかった方も、ぜひ本記事を参考に、自社の情報を効果的に社会へ届けるための第一歩を踏み出してください。

目次

プレスリリースとは

プレスリリースは、広報・PR活動の根幹をなす重要なコミュニケーション手法です。まずはその基本的な定義、目的、そして混同されがちな「ニュースリリース」や「広告」との違いについて深く理解しましょう。この基礎知識が、効果的なプレスリリースを作成するための土台となります。

プレスリリースの目的と役割

プレスリリースとは、企業や団体が、自社の新しい活動や情報を報道機関(プレス)向けに公式に発表するための文書です。その最大の目的は、テレビ、新聞、雑誌、Webメディアといった第三者の媒体にニュースとして取り上げてもらうことにあります。

メディアに掲載されることで、企業は自社の情報を社会に広く、かつ客観的な形で伝えることができます。これがプレスリテラシーの基本的な仕組みです。その主な役割は、以下の通り多岐にわたります。

- 認知度の向上:

メディアを通じて情報が拡散されることで、自社の製品やサービス、あるいは企業そのものの存在を多くの人々に知ってもらえます。特に、広告予算が限られている中小企業やスタートアップにとって、プレスリリースは低コストで高い認知度を獲得できる可能性を秘めた有効な手段です。 - 社会的信用の獲得:

広告とは異なり、プレスリリースの内容はメディアという第三者の視点で編集され、ニュースとして報じられます。この「第三者のお墨付き」が得られることで、情報に対する客観性と信頼性が格段に高まります。消費者は、企業が自ら発信する広告よりも、メディアが報じるニュースの方を信頼する傾向にあり、これが企業のブランドイメージや社会的信用の向上に直結します。 - ブランディングの推進:

継続的にプレスリリースを配信することで、企業がどのような分野に強みを持ち、どのような価値観を大切にし、社会に対してどのような貢献を目指しているのかというメッセージを一貫して発信できます。これにより、「〇〇といえばこの会社」という専門性や独自のブランドイメージを社会に浸透させることが可能です。 - ステークホルダーとの関係構築:

プレスリリースの届け先はメディアだけではありません。株主や投資家、取引先、顧客、従業員といったあらゆるステークホルダーに対する公式な情報開示の手段としても機能します。事業の進捗や成果を定期的に報告することで、ステークホルダーとの良好な関係を維持・強化する役割を担います。 - Web上での資産形成(SEO効果):

配信されたプレスリリースは、多くの場合、配信サービスのサイトや各種ニュースサイトに掲載され、インターネット上に半永久的に残ります。これにより、関連キーワードで検索したユーザーが自社の情報にたどり着く可能性が高まり、Webサイトへの流入増加や、検索エンジンからの評価向上といった副次的な効果も期待できます。

このように、プレスリリースは単なる情報発信のツールではなく、企業の成長戦略において多角的な役割を果たす、極めて戦略的な広報活動なのです。

ニュースリリースとの違い

実務の現場では、「プレスリリース」と「ニュースリリース」という言葉は、ほぼ同じ意味で使われており、厳密に区別されることは稀です。どちらの言葉を使っても、意図は問題なく通じます。

しかし、それぞれの言葉の成り立ちを紐解くと、本来持っているニュアンスにわずかな違いが見られます。

- プレスリリース (Press Release):

文字通り「報道機関(Press)」に向けて発信する情報を指します。主なターゲットは新聞記者やテレビディレクター、雑誌編集者といったメディア関係者です。目的は、彼らにニュース価値を認めてもらい、記事化・番組化してもらうことにあります。 - ニュースリリース (News Release):

「新しい情報(News)」を広く社会に発信することを指します。ターゲットはメディア関係者に限定されず、顧客、株主、取引先、地域社会、一般生活者など、より広範なステークホルダーが含まれます。

近年、インターネットの普及により、企業はプレスリリース配信サービスや自社サイトを通じて、メディアを介さずに直接生活者へ情報を届けられるようになりました。この変化に伴い、情報の受け手はメディアに限定されなくなり、「ニュースリリース」という言葉が持つ広義の意味合いが、現代の状況により適合しているともいえます。

| 項目 | プレスリリース (Press Release) | ニュースリリース (News Release) |

|---|---|---|

| 本来のターゲット | 報道機関(記者、編集者など) | 広範なステークホルダー(メディア、顧客、株主など) |

| 本来の目的 | メディアによる記事化・報道 | 社会への公式な情報提供 |

| 現代での使われ方 | ほぼ同義語として使用される | ほぼ同義語として使用される |

結論として、どちらの用語を使用しても間違いではありません。ただし、その情報が特にどのステークホルダーに向けたものなのかを意識することは、内容の切り口を考える上で有益です。

広告との違い

プレスリリースと広告は、どちらも「情報を広く伝える」という点では共通していますが、その性質は根本的に異なります。この違いを正しく理解することは、広報戦略を立てる上で非常に重要です。

最大の違いは、「情報の掲載が保証されているか」そして「情報のコントロール権が誰にあるか」という点です。

| 比較項目 | プレスリリース | 広告 |

|---|---|---|

| 掲載の保証 | なし(メディアが判断) | あり(費用を払えば掲載) |

| 費用 | 原則無料(配信サービス料は除く) | 有料(掲載枠を購入) |

| 情報のコントロール権 | メディア側(内容、表現、掲載タイミングを編集) | 企業側(内容、表現、掲載タイミングを決定) |

| 信頼性・客観性 | 高い(第三者の視点が入るため) | 比較的低い(企業発信のため主観的と見なされる) |

| 情報伝達の主体 | メディア(報道・ニュースとして) | 企業(宣伝・広告として) |

| 主な目的 | パブリシティ獲得、社会的信用の向上 | 直接的な販売促進、認知度向上 |

広告は、企業が費用を支払って新聞やWebサイトの「広告枠」を買い取り、自社が伝えたい内容を、意図した通りの表現・タイミングで掲載するものです。メッセージを完全にコントロールできる反面、受け手からは「企業の宣伝」として認識されるため、情報の信頼性はプレスリリースに比べて相対的に低くなる傾向があります。

一方、プレスリリースは、メディアに情報(ニュースの素材)を提供する活動です。その情報を取り上げるかどうか、どのような切り口で記事にするか、いつ掲載・放送するかといった編集権は、すべてメディア側にあります。企業は掲載を保証されず、内容をコントロールすることもできません。しかし、だからこそ、メディアという第三者のフィルターを通って報じられたニュースは客観性が高く、社会的な信頼性が格段に向上します。この「パブリシティ(Publicity)」を獲得することこそ、プレスリリースの最大の価値といえるでしょう。

広告が「自分で自分を褒める」行為だとすれば、プレスリリースは「第三者に褒めてもらう」ためのきっかけ作りです。両者の特性を理解し、目的に応じて使い分けることが、効果的なコミュニケーション戦略の鍵となります。

プレスリリースの基本構成9要素

読まれるプレスリリースを作成するためには、記者が情報を素早く、かつ正確に理解できるよう、定められたフォーマットに沿って書くことが不可欠です。ここでは、プレスリリースの基本となる9つの構成要素について、それぞれの役割と書き方のポイントを詳しく解説します。

① 発信日・発信者情報

プレスリリースの冒頭、文書の右上に配置するのが「発信日」と「発信者情報」です。これは、いつ、誰が発信した情報なのかを明確にするための基本的な要素です。

- 発信日:

プレスリリースをメディアに向けて発信する日付を記載します。「情報解禁日」を別途設定する場合は、発信日と混同しないよう注意が必要です。発信日は西暦で「YYYY年MM月DD日」のように明記します。 - 発信者情報:

発信主体である企業名や団体名を正式名称で記載します。複数の企業が共同で発表する場合は、連名で記載します。

この部分は、情報の鮮度と発信元の信頼性を示す最初のステップとなります。

② タイトル

タイトルは、プレスリリースの中で最も重要な要素です。記者は毎日、何十、何百というプレスリリースに目を通します。その中で、まずタイトルを見て、続きを読む価値があるかどうかを瞬時に判断します。どんなに素晴らしい内容でも、タイトルが魅力的でなければ、本文を読んでもらうことすらできません。

読まれるタイトルを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 具体性と簡潔さ:

誰が、何を、どうしたのかが一目でわかるように、具体的かつ簡潔にまとめます。文字数は30文字前後が理想的です。長すぎると要点がぼやけ、短すぎると情報が不足します。 - ニュースバリューを盛り込む:

「新規性(日本初、業界初)」「社会性(社会課題の解決)」「意外性(〇〇な企業が△△に挑戦)」「時事性(トレンドとの関連)」など、記者がニュースとして取り上げたくなるような要素をキーワードとして含めましょう。 - 数字を入れる:

「売上150%増」「3つの新機能」のように具体的な数字を入れると、客観性とインパクトが高まります。 - サブタイトルで補足:

メインタイトルで最も伝えたいことを述べ、サブタイトルで詳細や背景を補足すると、より多くの情報を効果的に伝えることができます。

【タイトルの悪い例】

「新サービス開始のお知らせ」

→ 何のサービスか分からず、具体的ではありません。

【タイトルの良い例】

「AIが最適な献立を毎日提案、サブスクリプション型食事サポートサービス『AI-Kitchen』本日より提供開始」

→ 誰が(AIが)、何を(献立提案)、どのように(サブスクで)提供するのかが明確で、サービス名も入っています。

③ リード文

リード文は、タイトルの直後に配置される文章で、プレスリリース全体の要約の役割を果たします。記者はタイトルで興味を持った後、このリード文を読んで、記事にするための詳細な情報を確認するかどうかを判断します。本文をすべて読まなくても、ここだけで概要が掴めるように書くことが重要です。

リード文作成の鍵は、「5W1H」を簡潔にまとめることです。

- Who(誰が): 企業・団体名

- When(いつ)から: サービス開始日、イベント開催日など

- Where(どこで): 提供エリア、開催場所など

- What(何を): 新商品・新サービスの内容

- Why(なぜ): 開発の背景、目的

- How(どのように): サービスの特徴、価格、方法など

これらの要素を、200〜300字程度の文章に分かりやすくまとめます。タイトルで示した魅力を、より具体的に説明する部分と考えると良いでしょう。

④ 本文

リード文で示した概要を、さらに詳しく具体的に説明するのが本文です。情報を整理し、論理的な流れで記述することが求められます。一般的に、「背景・目的」「商品・サービスの詳細」「今後の展望」の3つのブロックで構成すると、ストーリーが伝わりやすくなります。

背景・目的

なぜこの新商品や新サービスを開発したのか、なぜこの取り組みを行うのか、その背景や目的を説明します。

- 社会的な背景:

市場のトレンド、ライフスタイルの変化、社会が抱える課題(例:高齢化、環境問題)などを挙げ、今回の取り組みがそれらにどう対応するものなのかを示します。これにより、ニュースの「社会性」が高まります。 - 顧客の課題:

ターゲットとなる顧客が抱えている具体的な悩みや不便さを提示し、今回の商品・サービスがその解決策となることを明確にします。 - 自社のビジョン:

企業の経営理念やビジョンと今回の取り組みを結びつけ、一貫したストーリーを伝えます。

この部分で読み手の共感を得ることが、ニュースとしての価値を高める上で非常に重要です。

商品・サービスの詳細

プレスリリースの核となる情報です。提供する商品やサービスについて、具体的かつ客観的に説明します。

- 具体的なスペック:

機能、性能、サイズ、価格、発売日、販売チャネルなどを正確に記載します。 - 独自性・優位性:

競合他社の製品や既存のサービスと比較して、何が新しいのか、何が優れているのかを明確にアピールします。ただし、「業界最高」のような主観的な表現は避け、客観的なデータや事実に基づいて説明することが重要です。 - 利用シーンやメリット:

顧客がこの商品・サービスを利用することで、どのようなメリットを享受できるのか、具体的な利用シーンを交えて説明すると、価値が伝わりやすくなります。

箇条書きなどを活用して、情報を整理し、視覚的に分かりやすく見せる工夫も有効です。

今後の展望

発表した取り組みが、その場限りで終わるものではないことを示すために、今後の展開や将来的なビジョンを記述します。

- 短期的な目標:

売上目標、会員数目標、今後のアップデート予定など。 - 中長期的なビジョン:

今回の取り組みを足がかりに、将来的にはどのような事業領域を目指すのか、社会にどのようなインパクトを与えたいのかといった、企業の成長性や将来性を示します。

これにより、記者は企業の将来性にも興味を持ち、継続的な取材の対象として認識してくれる可能性が高まります。

⑤ 画像・グラフなどの添付素材

「百聞は一見に如かず」という言葉通り、視覚的な情報は文章だけでは伝わりにくい魅力を補い、理解を深める上で極めて重要です。記者が記事を作成する際、そのまま使用できる質の高い画像があれば、採用される確率が格段に上がります。

- 用意すべき素材の例:

- 新商品のパッケージ写真、利用イメージ

- 新店舗の内外観

- サービスの画面キャプチャ、フロー図

- イベントの様子、登壇者の写真

- 調査結果を示すグラフやインフォグラフィック

- 代表者や開発担当者の顔写真

- ポイント:

- 高解像度で鮮明なものを用意する。

- 複数のパターン(縦長、横長など)を用意すると、メディアのレイアウトに合わせて使いやすくなる。

- 画像ファイルには、内容がわかるような名前(例:「新商品A_パッケージ.jpg」)を付ける。

- クレジット表記が必要な場合は、その旨を明記しておく。

⑥ 問い合わせ先

プレスリリースを読んだ記者が、さらに詳しい情報を求めたり、取材を申し込んだりするための連絡先です。これはメディアとの重要な接点となるため、正確かつ分かりやすく記載する必要があります。

- 記載項目:

- 会社名

- 部署名(広報部など)

- 担当者名

- 住所

- 電話番号(直通が望ましい)

- FAX番号

- メールアドレス

- 自社サイトのURL

- ポイント:

- 迅速に対応できる担当者の連絡先を記載する。

- メールアドレスは、複数人で確認できる代表アドレスにしておくと、担当者不在時の対応漏れを防げます。

- 電話の対応時間などを記載しておくと、より親切です。

⑦ 会社概要(ボイラープレート)

記事の末尾に記載する、自社の基本的な情報をまとめた定型文です。これを「ボイラープレート」と呼びます。記者や読者が、発信元である企業について手早く理解するために役立ちます。

- 主な記載項目:

- 正式な会社名

- 代表者の役職・氏名

- 本社の所在地

- 設立年月日

- 資本金

- 事業内容

- 公式サイトのURL

一度作成すれば、毎回同じものを使用できます。企業の信頼性を示すための重要なパーツです。

⑧ 終了を示す記号(「以上」など)

本文と問い合わせ先、会社概要などの付帯情報とを明確に区別し、プレスリリースの本編がここで終わりであることを示すための記号です。

一般的には、本文の最後に右詰めで「以上」と記載したり、行の中央に「###」と記載したりします。これは必須ではありませんが、文書としての体裁を整え、読み手への配慮を示すための慣習となっています。

⑨ ロゴ

企業のロゴを文書のヘッダー部分(発信者情報の上など)に配置します。これにより、どの企業からの発信であるかが視覚的に一瞬で伝わり、ブランディング効果も期待できます。会社の「顔」として、公式な文書であることを示す役割も担います。

これらの9つの要素を漏れなく、かつ適切に配置することが、分かりやすく信頼性の高いプレスリリースの第一歩となります。

プレスリリース作成前の準備2ステップ

優れたプレスリリースは、いきなり書き始めて出来上がるものではありません。作成に着手する前の「準備段階」こそが、その成否を大きく左右します。ここでは、効果的なプレスリリースを作成するために不可欠な2つの準備ステップを解説します。

① ターゲットと目的を明確にする

まず最初に、「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を徹底的に明確にすることが重要です。これが曖昧なままでは、誰の心にも響かない、的を射ないプレスリリースになってしまいます。

- ターゲット(誰に)を定める:

「メディア」と一括りにするのではなく、より具体的にターゲットを絞り込みます。- メディアの種類: 全国紙、地方紙、業界専門誌、テレビ、ラジオ、Webメディア、雑誌、フリーペーパーなど。

- メディアの特性: 例えば、経済新聞であれば企業の成長性や市場へのインパクトを、女性誌であれば読者のライフスタイルにどう貢献するかを、IT系Webメディアであれば技術的な新規性を重視するでしょう。

- 個別の記者: 可能であれば、過去に自社や関連業界のニュースを取り上げたことのある記者や、特定の分野を専門とする記者の名前までリストアップできると理想的です。

ターゲットメディアを具体的に想定することで、そのメディアの読者層や編集方針に合わせた「刺さる切り口」を見つけ出すことができます。 例えば、地方創生に関連する新事業であれば、全国紙向けには「日本が抱える課題解決モデル」として、地方紙向けには「地元雇用の創出と地域経済の活性化」としてアピールするなど、訴求ポイントを変える戦略が有効です。

- 目的(どうなってほしいのか)を明確にする:

プレスリリースを通じて達成したいゴールを具体的に設定します。目的が明確であれば、それに沿った内容の取捨選択や強調すべきポイントが自ずと見えてきます。- 認知度向上: とにかく多くの人に商品名やサービス名を知ってもらいたい。

- 販売促進: 記事化を通じて、直接的な売上や問い合わせにつなげたい。

- ブランディング: 「先進的な企業」「社会貢献に熱心な企業」といった特定のイメージを構築したい。

- 人材採用: 企業の魅力や将来性を伝え、優秀な人材からの応募を増やしたい。

- 資金調達: 事業の成長性をアピールし、投資家からの関心を引きたい。

例えば、販売促進が目的ならば、商品の価格や購入方法、キャンペーン情報を手厚く記載する必要があります。一方、ブランディングが目的ならば、開発の背景にあるストーリーや企業の理念を情熱的に語ることが重要になります。

この「ターゲット」と「目的」の掛け合わせこそが、プレスリリース戦略の核となります。この軸がしっかり定まっていれば、後の情報整理や文章作成のプロセスで迷うことがなくなります。

② 5W1Hで情報を整理する

ターゲットと目的が明確になったら、次にプレスリリースに盛り込むべき情報を抜け漏れなく整理します。その際に非常に役立つのが、「5W1H」のフレームワークです。伝えたいニュースの骨子を、以下の6つの要素に分解して書き出してみましょう。

| 5W1H | 要素 | 問いかける内容 | 具体例(新サービス発表の場合) |

|---|---|---|---|

| When | いつ | その出来事はいつ起こるのか?いつから始まるのか? | 2024年10月1日より提供開始 |

| Where | どこで | どこで提供・販売されるのか?どこで開催されるのか? | 全国(オンラインにて提供) |

| Who | 誰が | この情報の主体は誰か? | 株式会社ABC(自社) |

| What | 何を | 何を発表するのか?(新商品、新サービス、イベントなど) | AIを活用したパーソナル英会話学習アプリ「SpeakAI」 |

| Why | なぜ | なぜそれを行うのか?(背景、目的、社会的意義) | 日本人の「話す」英語力向上のため。従来の画一的な教材では個人のレベルや弱点に対応しきれないという課題を解決するため。 |

| How | どのように | どのように実現するのか?(特徴、価格、方法、規模) | AIがユーザーの発音や文法をリアルタイムで分析・フィードバック。月額980円のサブスクリプションモデルで提供。 |

このように5W1Hに沿って情報を書き出すことには、多くのメリットがあります。

- 情報の網羅性: 伝えるべき基本情報が漏れていることに気づくことができます。

- 論理構成の土台: この整理された情報が、そのままリード文や本文の骨格になります。

- ニュース価値の再確認: 「Why(なぜ)」の部分を深掘りすることで、そのニュースが持つ社会的意義や独自性を再発見できます。

- チーム内の情報共有: 複数の担当者が関わる場合でも、このシートを共有することで、全員が同じ情報と目的意識を持ってプロジェクトを進めることができます。

特に「Why(なぜ)」の部分は、ニュースのストーリー性を生み出す上で最も重要な要素です。単なる事実の羅列ではなく、「なぜ今、この企業が、これを行う必要があるのか」という背景を語ることで、記者の共感を引き出し、記事化への意欲を高めることができます。

この2つの準備ステップを丁寧に行うことで、プレスリリースの品質は飛躍的に向上します。急いで書き始めるのではなく、まずはじっくりと戦略を練る時間を確保することが、成功への近道です。

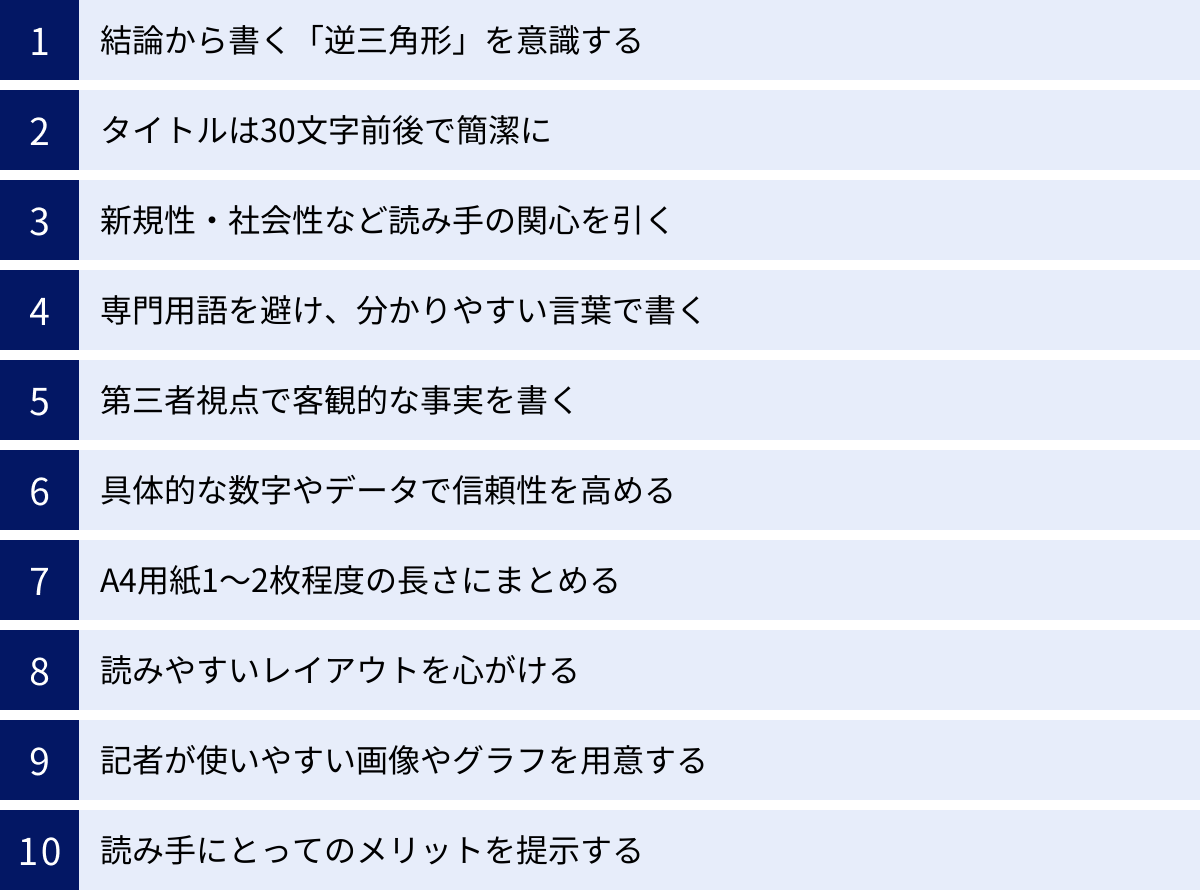

【重要】記者に読まれるプレスリリースの書き方10のコツ

多忙な記者の目に留まり、記事として取り上げてもらうためには、内容の魅力はもちろんのこと、伝わりやすさを追求した「書き方の技術」が不可欠です。ここでは、数多くのプレスリリースの中から選ばれるための、実践的な10のコツを解説します。

① 結論から書く「逆三角形」を意識する

報道文の基本は「逆三角形」の構成です。これは、最も重要な結論を最初に述べ、続けて詳細な説明、補足情報という順で記述していく構成のことです。

- 頂点(最も重要): タイトル、リード文

- 中間(詳細): 本文(背景、商品・サービス詳細)

- 底辺(補足)- 本文(今後の展望)、会社概要

記者は日々大量のプレスリリースを処理しており、全文を熟読する時間はありません。冒頭のタイトルとリード文を読んだだけで、ニュースの核心が掴めるように書くことが絶対条件です。「もし記者がリード文までしか読まなくても、ニュースの概要は伝わるか?」と自問自答しながら書くことをお勧めします。この構成を守ることで、記者は短時間でニュースの価値を判断でき、記事化の検討に進みやすくなります。

② タイトルは30文字前後で簡潔に

タイトルはプレスリリースの「顔」であり、開封されるかどうかの運命を握っています。メールの件名やニュースサイトの見出しとして表示されることを想定し、30文字前後で、内容が瞬時に理解できるようにまとめましょう。

- キーワードを詰め込む: 新商品名、特徴的な機能、ターゲット層など、最も伝えたいキーワードを冒頭に配置します。

- 具体的な数字を入れる: 「満足度95%」「売上200%達成」「3つの新機能」など、具体的な数字は客観性とインパクトを与え、記者の注意を引きます。

- 読み手の興味を引く言葉を選ぶ: 「日本初」「業界初」「限定」といった希少性や、「〜を解決」「〜を実現」といったベネフィットを示す言葉を効果的に使いましょう。

- 記号で視認性を高める: 【】(隅付き括弧)を使ってキーワードを強調するのも有効なテクニックです。(例:【新発売】〇〇〇〇)

③ 新規性・社会性など読み手の関心を引く

記者がニュースを選ぶ際の判断基準となるのが「ニュースバリュー」です。自社の発表が、以下のどの要素を含んでいるかを意識し、それをアピールすることが重要です。

- 新規性・独自性: 日本初、業界初、世界初、新技術、特許取得など、これまでにない新しい情報。

- 社会性・公共性: 環境問題、SDGs、高齢化、地域活性化など、社会的な課題の解決に貢献する取り組み。

- 時事性・季節性: 話題のトレンド、季節のイベント、社会的な出来事に関連する情報。

- 意外性・ギャップ: 老舗企業がIT事業に参入、〇〇専門の会社が全く別の分野に挑戦など、読者が「えっ」と驚くような情報。

- 人間ドラマ・ストーリー性: 開発の裏にあった苦労話、創業者の想い、逆境を乗り越えたストーリーなど、共感を呼ぶ物語。

これらのニュースバリューをプレスリリースのタイトルや本文に織り込むことで、単なる企業宣伝ではない、「社会が知るべき価値のあるニュース」として認識されやすくなります。

④ 専門用語を避け、分かりやすい言葉で書く

プレスリリースを読む記者は、必ずしもその業界の専門家ではありません。IT、医療、金融など、専門性の高い分野の情報を発信する際は特に注意が必要です。専門用語や業界用語は極力避け、中学生が読んでも理解できるような平易な言葉で説明することを心がけましょう。

どうしても専門用語を使わなければならない場合は、必ずその直後に()書きで簡単な説明を加えたり、注釈をつけたりする配慮が必要です。分かりやすさは、記者への最大の思いやりであり、記事化へのハードルを下げます。

⑤ 第三者視点で客観的な事実を書く

プレスリリースは広告ではありません。自社本位の主観的な表現は避け、あくまで第三者の視点から客観的な事実を淡々と述べるスタイルが基本です。

- 避けるべき表現: 「素晴らしい」「画期的な」「革新的な」「最高の」といった形容詞。これらは書き手の主観であり、説得力に欠けます。

- 推奨される表現: 「素晴らしい」→「顧客満足度調査で95%が満足と回答」、「画期的な」→「従来製品に比べ、処理速度が3倍に向上」のように、主観的な評価を客観的な事実やデータに置き換えることが重要です。

客観的な記述は、情報の信頼性を高め、記者が記事として引用しやすくなるというメリットがあります。

⑥ 具体的な数字やデータで信頼性を高める

客観性を担保し、説得力を飛躍的に高めるのが、具体的な数字やデータの活用です。抽象的な表現は、具体的な数値に置き換えましょう。

- 悪い例: 「多くのユーザーにご利用いただいています」

- 良い例: 「サービス開始から3ヶ月で、累計ユーザー数が10万人を突破しました」

- 悪い例: 「業績が大幅に向上しました」

- 良い例: 「前年同期比で売上が150%増加し、営業利益は過去最高を記録しました」

調査データ、市場規模、実績、目標値など、可能な限り数字を盛り込むことで、プレスリリースの信頼性とニュース価値は格段に上がります。

⑦ A4用紙1〜2枚程度の長さにまとめる

多忙な記者がストレスなく読める情報量は、A4用紙1〜2枚程度が目安とされています。伝えたい情報が多い場合でも、要点を絞り込み、簡潔にまとめることが重要です。

長文になりそうな場合は、最も重要な情報のみをプレスリリース本体に記載し、「詳細は別紙資料をご参照ください」「詳しくは弊社Webサイトをご覧ください」のように、補足情報へ誘導する形を取りましょう。情報が整理され、読み手の負担を軽減できます。

⑧ 読みやすいレイアウトを心がける

内容だけでなく、見た目の「読みやすさ」も重要です。ぱっと見て情報が頭に入ってくるようなレイアウトを工夫しましょう。

- 余白を十分に取る: 文字が詰まっていると圧迫感を与えます。行間や段落間のスペースを適切に空けましょう。

- 適度な改行: 1つの段落が長くなりすぎないよう、3〜5行程度で改行を入れると読みやすくなります。

- 箇条書きの活用: 商品の特徴やイベント概要など、複数の項目を列挙する場合は、箇条書きを使うと視覚的に整理され、理解しやすくなります。

- フォントと文字サイズ: 明朝体やゴシック体など、可読性の高いフォントを選び、文字サイズは10.5〜12ポイント程度に設定するのが一般的です。

⑨ 記者が使いやすい画像やグラフを用意する

本文の内容を視覚的に補完する画像やグラフは、記事化を後押しする強力な武器です。記者が「そのまま記事に使える」クオリティの素材を提供することを意識しましょう。

- 高解像度: Webメディアだけでなく、印刷物にも耐えられる高解像度の画像を用意します。

- シンプルなデザイン: グラフや図は、情報が詰め込まれすぎていないか、色使いが見やすいかなどを確認し、シンプルで分かりやすいデザインを心がけます。

- 提供方法: プレスリリース本文に画像を貼り付けるだけでなく、ダウンロードURLを記載して、より高解像度なデータを提供すると親切です。

⑩ 読み手にとってのメリットを提示する

最後に、最も大切なことは、「このニュースが、読み手(記者、そしてその先にいる読者や視聴者)にとって、どのようなメリットがあるのか」を明確に提示することです。

- 記者にとってのメリット: 「これは面白い記事が書けそうだ」「読者(視聴者)が喜びそうな情報だ」と思わせること。

- 読者にとってのメリット: 「生活が便利になる」「悩みが解決する」「新しい知識が得られる」といった具体的な便益。

自社の言いたいことだけを述べるのではなく、常に受け手の視点に立ち、「この情報は社会にとってどのような価値があるのか」を問い続ける姿勢が、読まれるプレスリリースへの鍵となります。

【シーン別】プレスリリースの例文20選

ここでは、広報活動で頻繁に遭遇する20のシーン別に、プレスリリースの「タイトル」と「リード文」の例文を紹介します。各シーンでどのような切り口が有効か、どのような情報を盛り込むべきかの参考にしてください。

(※以下の例文はすべて架空の企業・サービスによるものです)

① 新商品・新サービスの発表

【タイトル】

育児の「見えない家事」を夫婦で可視化・分担するアプリ『FamilyTask』、本日より提供開始 〜産後の家事負担の偏りをテクノロジーで解決〜

【リード文】

株式会社スマイルテック(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山田 太郎)は、育児中の夫婦間における家事・育児タスクの分担をサポートするスマートフォンアプリ『FamilyTask』を、本日2024年XX月XX日より提供開始します。本アプリは、名もなき家事を含めた100種類以上のタスクリストから、日々のタスクを登録・可視化し、夫婦間でポイント化して分担できるのが特徴です。産後の女性に偏りがちな家事育児負担という社会課題の解決を目指します。

② 新店舗オープン・リニューアル

【タイトル】

【鎌倉】築100年の古民家を再生した一棟貸しホテル「鎌倉 時の宿」が2024年11月1日オープン 〜地元の職人技とサステナブルを融合した新しい宿泊体験〜

【リード文】

株式会社古都トラベル(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役:鈴木 花子)は、鎌倉市長谷エリアに、築100年の古民家をフルリノベーションした一棟貸しホテル「鎌倉 時の宿」を2024年11月1日にオープンします。地元の木材や鎌倉彫などの伝統工芸を随所に取り入れつつ、太陽光発電や雨水利用システムを導入し、サステナビリティを追求。歴史と未来が共存する、一日一組限定の特別な空間を提供します。

③ イベント・キャンペーンの告知

【タイトル】

小学生向けプログラミング体験イベント「未来のクリエイターキャンプ」を8月5日〜7日にオンラインで無料開催!〜夏休みの自由研究にも最適、先着100名様を募集〜

【リード文】

IT教育事業を手掛ける株式会社エデュゲート(本社:東京都新宿区、代表取締役:佐藤 健太)は、全国の小学生を対象とした無料のオンラインプログラミング体験イベント「未来のクリエイターキャンプ」を、2024年8月5日(月)から7日(水)の3日間で開催します。本イベントでは、専用のビジュアルプログラミングツールを使い、ゲームやアニメーション制作に挑戦します。IT人材不足が叫ばれる中、子どもたちが創造力を育むきっかけを提供します。

④ 調査結果・レポートの公開

【タイトル】

Z世代の7割が「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視した消費行動、2024年トレンド調査で判明 〜情報収集はショート動画、購入の決め手は「失敗しない」口コミ〜

【リード文】

株式会社トレンドリサーチ(本社:東京都港区、代表取締役:高橋 一郎)は、全国の18〜26歳の男女1,000名を対象に「Z世代の消費行動に関する調査」を実施しました。その結果、回答者の72%が商品やサービスの購入時に「タイムパフォーマンス(タイパ)」を重視しており、情報収集源としてショート動画を活用する一方、購入の最終的な決め手としてSNS上のリアルな口コミを参考にしている実態が明らかになりました。

⑤ 業務提携・M&A

【タイトル】

AI創薬ベンチャーの株式会社メディカルAI、大手製薬会社のグローバル・ファーマ株式会社と資本業務提携を締結 〜難病治療薬の早期実用化に向け、開発を加速〜

【リード文】

AIによる創薬プラットフォームを開発する株式会社メディカルAI(本社:東京都中央区、代表取締役:田中 博士)は、このたび、グローバル・ファーマ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役:ジョン・スミス)との間で資本業務提携を締結したことをお知らせします。今回の提携により、当社のAI技術とグローバル・ファーマ社の豊富な臨床開発ノウハウを融合させ、これまで治療法がなかった難病に対する新薬開発のスピードを飛躍的に向上させることを目指します。

⑥ 新規事業開始・海外進出

【タイトル】

食品ECの株式会社ナチュラルストア、シンガポールで越境EC事業を開始 〜日本の高品質なオーガニック食品をアジア市場へ〜

【リード文】

オーガニック食品のECサイト「ナチュラルストア」を運営する株式会社ナチュラルストア(本社:福岡県福岡市、代表取締役:中村 由美)は、2024年12月よりシンガポール共和国を皮切りに、東南アジア市場向けの越境EC事業を開始します。健康志向が高まる同市場に向け、日本の生産者が手掛けた高品質な無農薬野菜やオーガニック加工品を販売。日本の食文化の魅力を世界に発信していきます。

⑦ 決算報告

【タイトル】

株式会社Next-Gen、2024年3月期決算を発表。クラウド事業が牽引し、売上高は過去最高の500億円、前年比120%を達成

【リード文】

株式会社Next-Gen(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤 誠)は、本日、2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)の連結決算を発表しました。デジタルトランスフォーメーション(DX)需要の高まりを背景に、主力であるクラウドソリューション事業が好調に推移し、売上高は前期比20%増の500億円、営業利益は同30%増の50億円となり、いずれも過去最高を更新しました。

⑧ 人事・組織変更

【タイトル】

株式会社テックフロンティア、DX推進を加速するため「AIソリューション本部」を新設 〜データサイエンティストなど専門人材100名体制で始動〜

【リード文】

システム開発を手掛ける株式会社テックフロンティア(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:渡辺 雄介)は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)支援を一層強化するため、2024年10月1日付で「AIソリューション本部」を新設することをお知らせします。新組織には、データサイエンティストやAIエンジニアなど、社内外の専門人材約100名を集結させ、顧客企業の課題解決に貢献するAIソリューションの提供を本格化します。

⑨ 受賞・認定

【タイトル】

当社の再生可能エネルギー管理システム『Eco-Grid』が、国際的なデザイン賞「ワールドデザインアワード2024」で金賞を受賞!

【リード文】

株式会社グリーン電力(本社:東京都港区、代表取締役:小林 緑)が開発・提供する再生可能エネルギー管理システム『Eco-Grid』が、世界的に権威のあるデザイン賞「ワールドデザインアワード2024」のデジタルソリューション部門において、最高賞である金賞を受賞しました。複雑な電力データを直感的に理解できる優れたUI/UXデザインと、社会の脱炭素化に貢献するコンセプトが高く評価されました。

⑩ CSR活動・社会貢献

【タイトル】

株式会社アパレルジャパン、売れ残り衣料をアップサイクルした子ども服1,000着を全国の児童養護施設へ寄付

【リード文】

アパレルメーカーの株式会社アパレルジャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役:木村 彩)は、サステナビリティ活動の一環として、販売時期を過ぎた自社製品の衣料をデザイン性の高い子ども服にアップサイクルし、全国100箇所の児童養護施設へ合計1,000着を寄付しました。ファッション業界の課題である衣料廃棄問題に取り組み、未来を担う子どもたちを支援します。

⑪ 資金調達

【タイトル】

遠隔医療プラットフォームの株式会社リモートケア、シリーズBで総額15億円の資金調達を実施 〜地方の医療格差是正に向け、サービス提供エリアを全国へ拡大〜

【リード文】

オンライン診療および遠隔医療相談プラットフォーム「おうちドクター」を開発・運営する株式会社リモートケア(本社:東京都中央区、代表取締役:斎藤 浩)は、ABCキャピタルをリード投資家として、シリーズBラウンドにおいて総額15億円の第三者割当増資を実施したことをお知らせします。調達した資金は、地方の医療過疎地域を含む全国へのサービス展開と、さらなる機能開発のための人材採用に充当し、日本の医療格差是正に貢献します。

⑫ 技術開発・特許取得

【タイトル】

物流ソリューションの株式会社ロジ・イノベーション、ドローンによる自動棚卸システムに関する基本特許を取得 〜棚卸作業時間を最大90%削減可能に〜

【リード文】

株式会社ロジ・イノベーション(本社:大阪府吹田市、代表取締役:松本 巧)は、倉庫内における在庫商品をドローンが自律飛行して読み取る「自律飛行型自動棚卸システム」に関する基本特許(特許第XXXXXXX号)を取得しましたのでお知らせします。本技術により、これまで人手に頼っていた棚卸作業を自動化し、作業時間を最大90%削減、人手不足に悩む物流業界のDXを推進します。

⑬ 代表・役員交代

【タイトル】

株式会社グローバルコネクト、代表取締役社長交代のお知らせ 〜新社長に現・取締役COOの山本 久美子が就任、さらなるグローバル展開を加速〜

【リード文】

SaaS事業を展開する株式会社グローバルコネクト(本社:東京都港区)は、2024年6月20日開催の定時株主総会および取締役会において、現・代表取締役社長の田中 賢治が退任し、後任として現・取締役COOの山本 久美子が代表取締役社長に就任することを決議いたしましたので、お知らせします。新体制のもと、当社の強みであるプロダクト開発力とグローバルな事業展開を一層加速させてまいります。

⑭ 周年記念

【タイトル】

株式会社クラフトマンシップ、2024年10月10日に創立50周年 〜感謝を込めて、記念ロゴの制定と特設サイトを公開〜

【リード文】

工業用部品メーカーの株式会社クラフトマンシップ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:加藤 義男)は、2024年10月10日をもちまして、創立50周年を迎えます。これもひとえに、お客様、お取引先様、そして従業員をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様の長年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。これを記念し、50周年記念ロゴを制定するとともに、これまでの歩みと感謝を伝える特設サイトを本日公開いたしました。

⑮ 社名変更

【タイトル】

株式会社佐藤システムズは「株式会社Synapse Technologies」へ社名を変更します 〜AIと人をつなぐソリューション企業への進化を目指して〜

【リード文】

ソフトウェア開発を手掛ける株式会社佐藤システムズ(本社:東京都新宿区、代表取締役:佐藤 一郎)は、2025年1月1日より、商号を「株式会社Synapse Technologies(シナプス・テクノロジーズ)」へ変更することをお知らせします。創業以来のシステム開発事業に加え、近年注力しているAIソリューション事業の拡大に伴い、人とAI、データと知見をつなぐ「シナプス」のような存在になるという意志を込め、さらなる企業価値向上を目指します。

⑯ オフィス移転

【タイトル】

株式会社クリエイティブ・ベース、事業拡大に伴い本社オフィスを渋谷スクランブルスクエアへ移転 〜多様な働き方を実現する「Activity Based Working」を導入〜

【リード文】

Web制作・マーケティング支援を行う株式会社クリエイティブ・ベース(代表取締役:吉田 拓也)は、事業拡大と従業員増加に伴い、2024年12月2日に本社オフィスを現在の恵比寿から「渋谷スクランブルスクエア」へ移転することをお知らせします。新オフィスでは、従業員が業務内容に合わせて働く場所を自由に選べる「Activity Based Working(ABW)」の考え方を全面的に導入し、創造性と生産性の向上を目指します。

⑰ メディア掲載実績

【タイトル】

当社の取り組みが、経済ドキュメンタリー番組「未来への挑戦者たち」(テレビ東京系)で特集されます(11月10日放送) 〜フードロス削減を目指すAI需要予測システム〜

【リード文】

株式会社フードテック・ソリューションズ(本社:東京都品川区、代表取締役:鈴木 愛)が開発する、AIを活用した食品スーパー向け需要予測システム『Waste-Zero』が、2024年11月10日(日) 22:00より放送されるテレビ東京系の経済ドキュメンタリー番組「未来への挑戦者たち」にて、約15分にわたり特集されることになりましたので、お知らせします。フードロスという社会課題にテクノロジーで挑む当社の取り組みが紹介されます。

⑱ 書籍出版

【タイトル】

当社代表・森田健一による初の著書『結果を出す人のデータ思考術』が10月25日にダイヤモンド社より発売 〜ビジネスの現場で明日から使えるデータ分析入門〜

【リード文】

データ分析コンサルティングの株式会社データドライブ(本社:東京都千代田区)の代表取締役である森田健一が、初の著書となる『結果を出す人のデータ思考術』を、2024年10月25日に株式会社ダイヤモンド社より出版することをお知らせします。本書は、データ分析の専門家ではないビジネスパーソンが、日々の業務でデータを活用し、成果を出すための思考法と実践テクニックを分かりやすく解説した一冊です。

⑲ Webサイトリニューアル

【タイトル】

コーポレートサイトを全面リニューアル、本日公開しました 〜「サステナビリティ」と「私たちの技術」を伝える新コンテンツを追加〜

【リード文】

精密機器メーカーの株式会社テクニカル・プレシジョン(本社:長野県諏訪市、代表取締役:宮田 正樹)は、本日2024年XX月XX日、コーポレートサイト(https://www.example.com)を全面リニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、ステークホルダーの皆様に当社の事業内容やビジョンをより深くご理解いただくため、デザインを一新するとともに、当社のサステナビリティへの取り組みや、基盤となるコア技術を詳説するコンテンツを新たに追加しました。

⑳ 採用活動

【タイトル】

2026年度新卒採用を開始、エンジニア職で100名を採用予定 〜「未来の当たり前を創る」仲間を募集、オンライン会社説明会も開催〜

【リード文】

クラウドサービスを提供する株式会社スカイハイ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:青木 翼)は、本日より2026年度新卒採用のエントリー受付を開始しました。事業拡大に伴い、主に開発部門のエンジニア職を中心に100名の採用を計画しています。「未来の当たり前を創る」というビジョンに共感し、共に成長していける仲間を募集します。また、学生の皆様に当社をより深く知っていただくため、オンラインでの会社説明会をXX月XX日より順次開催します。

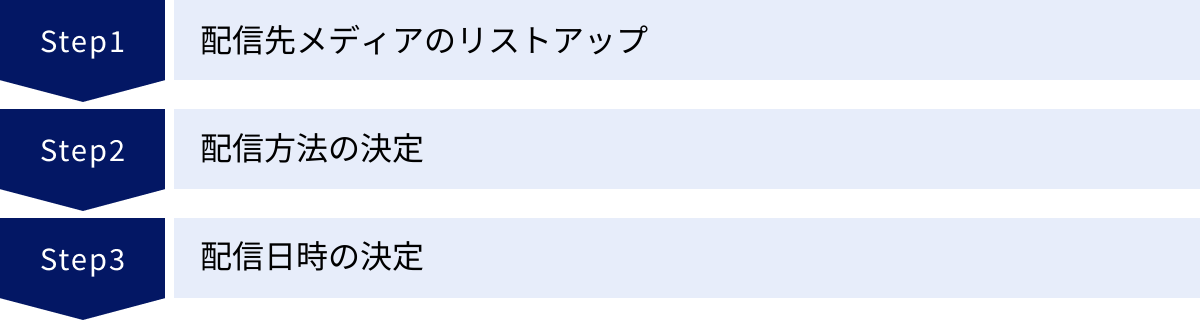

プレスリリース配信までの3ステップ

質の高いプレスリリースが完成したら、次はいよいよ「配信」のフェーズです。どれだけ優れた内容でも、適切な相手に、適切なタイミングで届けなければ意味がありません。ここでは、作成したプレスリリースを効果的に配信するための3つのステップを解説します。

① 配信先メディアのリストアップ

最初のステップは、「どのメディアに送るか」を決めることです。やみくもに手当たり次第送るのではなく、自社のニュースと親和性の高いメディアを戦略的に選定することが、記事化の確率を高める鍵となります。

- メディアのカテゴリーを洗い出す:

自社のニュースは、どのようなジャンルのメディアに適しているかを考えます。- 全国紙・ブロック紙: 社会性や公共性の高いニュース、大手企業の動向など。

- 地方紙・地域メディア: 地域経済への貢献、新店舗オープン、地元企業との連携など、地域に根差したニュース。

- 業界専門紙・専門誌: 業界の最新動向、新技術、専門性の高い情報。

- テレビ・ラジオ: 絵になる映像や面白い音、生活に役立つ情報、ヒューマンドラマなど。

- ビジネス誌・経済誌: 企業の成長戦略、経営者の考え方、新しいビジネスモデルなど。

- Webメディア: 速報性のあるニュース、ニッチな専門情報、SNSで拡散しやすい話題など。

- ターゲット読者から逆算する:

「このニュースを最終的に誰に届けたいのか?」という視点からメディアを選びます。例えば、20代女性向けのコスメを発表するなら、ターゲット読者が多く購読・閲覧している女性誌や美容系Webメディアが最優先の配信先となります。 - 具体的なメディア名と連絡先をリスト化する:

洗い出したカテゴリーに該当する具体的なメディア名をリストアップしていきます。可能であれば、そのメディア内のどの部署の、どの記者に送るべきかまで特定できると理想的です。- 過去に自社や競合他社の記事を掲載したメディア。

- 自社の業界やテーマを頻繁に取り上げているコーナーや番組。

- 各メディアのWebサイトに記載されている「プレスリリースの送付先」「情報提供窓口」。

この「メディアリスト」は、広報活動における非常に重要な資産です。一度作成して終わりではなく、日頃からメディアの記事をチェックし、担当者の異動や新しいメディアの登場に合わせて、常に最新の状態にメンテナンスしていくことが重要です。

② 配信方法の決定

配信先のリストが完成したら、次に「どのように送るか」という配信方法を決定します。主な方法には、以下の3つがあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。目的や予算、マンパワーに応じて最適な方法を選択しましょう。

プレスリリース配信サービスを利用する

現在、最も一般的な方法の一つが、専門のプレスリリース配信サービスを利用することです。

- メリット:

- 網羅性: 提携している何百、何千というメディア(新聞、テレビ、雑誌、Webメディアなど)に一斉に配信できます。自社ではアプローチできないメディアにも情報を届けられる可能性があります。

- 効率性: 一度の手続きで多くのメディアに配信できるため、広報担当者の手間と時間を大幅に削減できます。

- Web掲載: 配信サービスのサイト自体がニュースサイトとして機能しており、提携先のWebメディアにも転載されるため、Web上での露出が増え、SEO効果も期待できます。

- デメリット:

- 費用: 配信プランに応じて、1回数万円からの費用がかかります。

- 個別アプローチの難しさ: 一斉配信のため、特定の記者に向けた個別のアピールがしにくい側面があります。

初めてプレスリリースを配信する企業や、広報担当者が少ない企業にとっては、非常に有効な手段です。

メディアリストに直接送付する

自社で作成したメディアリストに基づき、記者や編集部に直接メールや郵送、FAXなどで送付する方法です。

- メリット:

- 関係構築: 記者と直接コミュニケーションをとることで、良好な関係を築ける可能性があります。顔と名前を覚えてもらえれば、今後の情報提供がスムーズになります。

- 個別のアピール: 「〇〇記者、いつも拝見しております。先日掲載された△△の記事を拝見し、弊社の今回の取り組みと親和性が高いと感じ、ご連絡いたしました」のように、記者一人ひとりに合わせたアプローチが可能です。

- コスト: 配信サービス利用料がかからないため、コストを抑えられます。

- デメリット:

- 手間と時間: 配信先の選定、宛名や送付状の作成、送信作業など、多大な手間と時間がかかります。

- リストの精度: メディアリストの質が成果を大きく左右します。情報が古いと届かなかったり、見当違いの担当者に送ってしまったりするリスクがあります。

特定のメディアに確実に届けたい、記者とのリレーションを重視したい場合に有効な方法です。配信サービスとの併用も効果的です。

記者クラブに投げ込む

記者クラブは、官公庁や主要な業界団体などに設置されている、報道機関の記者が共同で利用する取材拠点です。ここにプレスリリースを持ち込むことを「投げ込み」と呼びます。

- メリット:

- 主要メディアへの一括提供: 一度の投げ込みで、そのクラブに加盟している複数の主要メディア(全国紙やテレビ局など)の記者に直接資料を渡すことができます。

- 会見の告知: 記者会見を行う際の告知や案内にも利用されます。

- デメリット:

- ニュース価値への要求が高い: 日々多くの情報が持ち込まれるため、よほどニュース性が高くなければ取り上げられません。

- 加盟社限定: 投げ込みができるのは、原則としてその記者クラブの加盟社の記者だけです。

- ルールや慣習: 各記者クラブには独自のルールや慣習があり、事前の確認が必要です。

社会的に影響の大きい、極めて重要な発表を行う際に検討される方法です。

③ 配信日時の決定

最後に、「いつ配信するか」というタイミングを決定します。メディアの活動サイクルを考慮して配信日時を設定することで、読まれる確率を高めることができます。

- 配信に適した曜日:

一般的に、週明けの月曜日や火曜日は、記者がその週のニュースネタを探しているため、注目されやすいと言われています。週の後半(特に金曜日の午後)は、週末進行で忙しかったり、翌週に持ち越されたりする可能性が高まります。 - 配信に適した時間帯:

- 午前中(10時〜11時頃): 多くの記者が始業し、メールチェックを始める時間帯です。

- 午後(14時〜16時頃): 情報番組などが翌日のネタを探す時間帯であり、夕刊の締め切りにも間に合う可能性があります。

- 避けるべきは、朝一番(9時前)や昼休み(12時〜13時)、終業間際(17時以降)です。

- 避けるべきタイミング:

- 祝祭日の前後: メディアも休みモードに入っている可能性があります。

- 大きな社会イベントやニュースが予想される日: ワールドカップや選挙、大手企業の決算発表など、世間の注目がそちらに集まるため、自社のニュースが埋もれがちになります。

- 業界の繁忙期: 業界特有の大きなイベントや展示会がある時期も避けた方が無難です。

これらの要素を総合的に考慮し、最も記者の目に留まりやすく、かつ落ち着いて内容を確認してもらえそうな日時を選んで配信を実行しましょう。

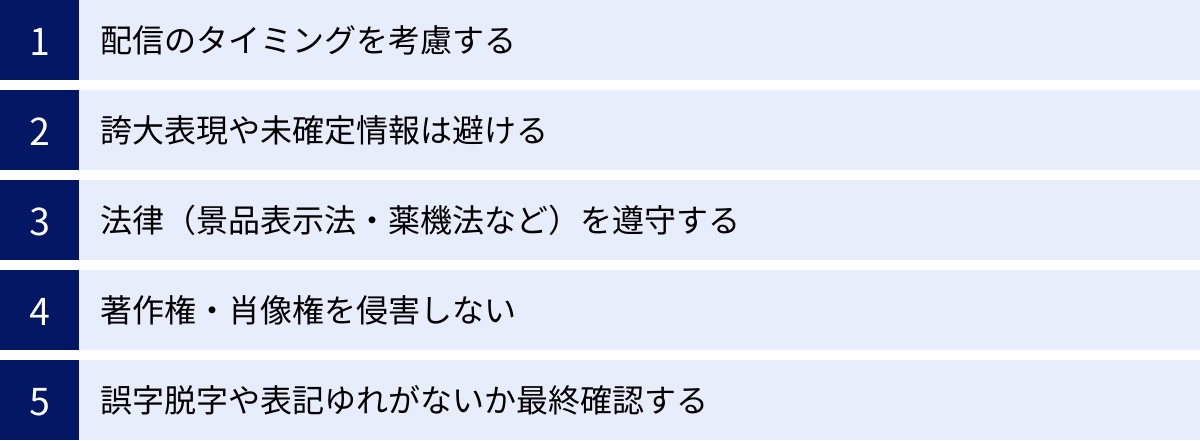

プレスリリースを書く際の5つの注意点

プレスリリースは企業の公式文書であり、その内容は企業の信頼性に直結します。誤った情報や不適切な表現は、ブランドイメージを損なうだけでなく、法的な問題に発展するリスクもはらんでいます。ここでは、プレスリリースを作成・配信する際に、特に注意すべき5つのポイントを解説します。

① 配信のタイミングを考慮する

ニュースは「鮮度」が命です。発表する情報は、できるだけ新しいものでなければなりません。数ヶ月前の出来事や、すでに広く知られている情報をプレスリリースとして配信しても、メディアはニュース価値を見出しません。新商品であれば発売日、イベントであれば開催発表のタイミングなど、情報が最もホットな時期を狙って配信しましょう。

また、特定の期日まで情報を公開してほしくない場合は、「情報解禁日時」を明記することが重要です。プレスリリースの冒頭に、「【情報解禁】YYYY年MM月DD日(曜) HH:MM」のように、太字や赤字で目立つように記載します。これにより、メディア関係者は指定された日時まで報道を控えるという紳士協定が成り立ちます。ただし、これは法的な拘束力を持つものではないため、絶対的なものではないことも理解しておく必要があります。

② 誇大表現や未確定情報は避ける

プレスリリースは客観的な事実に基づいて記述するのが鉄則です。自社の商品やサービスをよく見せたいという気持ちから、大げさな表現や確定していない情報を使ってしまうと、企業の信頼性を著しく損ないます。

- 誇大表現の例:

- 「世界初」「日本初」「業界No.1」: これらの表現を使用する場合は、必ず客観的な根拠(調査機関名、調査年月、調査対象など)を明記する必要があります。根拠なく使用すると、景品表示法の「優良誤認表示」にあたる可能性があります。

- 「必ず儲かる」「絶対に成功する」: 断定的な表現は避け、事実に基づいた可能性や展望として記述します。

- 未確定情報の例:

- 「来春、新製品を発売する予定です(詳細は未定)」

- 「某大手企業との提携を検討中です」

- まだ社内での検討段階に過ぎない情報を、確定事項であるかのように発表することは絶対に避けるべきです。誤った情報が独り歩きすると、市場や顧客に混乱を招き、訂正やお詫びに追われることになります。

常にファクト(事実)に基づき、誠実な情報発信を心がけることが、長期的な信頼関係の構築につながります。

③ 法律(景品表示法・薬機法など)を遵守する

企業の情報発信は、様々な法律によって規制されています。意図せず法律に違反してしまうことがないよう、特に以下の法律には注意が必要です。

- 景品表示法:

消費者を誤解させるような不当な表示を禁止する法律です。実際よりも著しく優れていると見せかける「優良誤認表示」や、取引条件が著しく有利であると見せかける「有利誤認表示」に該当しないか、細心の注意を払いましょう。 - 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律):

化粧品、健康食品、美容機器などのプレスリリースで特に注意が必要です。医薬品ではないのに、病気の治療や予防ができるといった医薬品的な効能効果を暗示・明示することは固く禁じられています。「シミが消える」「痩せる」「アンチエイジング」といった表現は、認められた範囲を超えると薬機法違反となる可能性があります。「肌にうるおいを与える」「スッキリをサポートする」など、適切な表現を用いる必要があります。 - 金融商品取引法:

上場企業の場合、株価に影響を与える可能性のある「重要事実」の開示には、金融商品取引法および証券取引所の規則(適時開示ルール)に従う必要があります。プレスリリースと適時開示は連携して行う必要があります。

法的な判断が難しい場合は、配信前に必ず法務部門や顧問弁護士に確認することが不可欠です。

④ 著作権・肖像権を侵害しない

プレスリリースに使用する文章、画像、グラフなどの素材が、他者の権利を侵害していないかを確認することも非常に重要です。

- 著作権:

他社のWebサイトや書籍から文章や画像を無断でコピーして使用することは著作権侵害にあたります。引用する場合は、法律で定められたルール(出所の明記など)を遵守する必要があります。フリー素材の画像を使用する場合も、利用規約をよく読み、商用利用が可能か、クレジット表記が必要かなどを必ず確認しましょう。 - 肖像権:

イベントの写真などで、顧客や一般の人が写り込んでいる場合、その人の許可なく公開すると肖像権の侵害となる可能性があります。特に個人が特定できるような形で写っている場合は、必ず本人から掲載許可を得る必要があります。従業員の写真を使用する場合も、事前に本人の同意を得ておくのが望ましいです。

権利関係のトラブルは、企業の評判を大きく傷つけます。使用するすべての素材について、権利がクリアになっているかを徹底的に確認しましょう。

⑤ 誤字脱字や表記ゆれがないか最終確認する

基本的なことですが、誤字脱字や表記のゆれは、企業の注意力の欠如や品質管理の甘さといったネガティブな印象を与えかねません。

- 誤字脱字: 人名、社名、商品名、日付、数値などの間違いは、信頼性を大きく損ないます。

- 表記ゆれ: 「Webサイト」と「ウェブサイト」、「ユーザ」と「ユーザー」、「株式会社」と「(株)」など、同じ文書内で表現が統一されていないと、読みにくく、プロフェッショナルな印象を与えません。事前に表記ルールを定めておくと良いでしょう。

作成者自身ではミスに気づきにくいものです。配信前には、必ず自分以外の第三者にダブルチェック、トリプルチェックを依頼する体制を整えましょう。細部まで気を配ることが、企業の信頼を守ることにつながります。

すぐに使えるプレスリリースのテンプレート

ここでは、これまでの解説を基に、どのようなシーンでも応用できる基本的なプレスリリースのテンプレートを紹介します。以下のテキストをコピー&ペーストし、ご自身の情報に合わせて内容を書き換えることで、誰でも簡単に体裁の整ったプレスリリースを作成できます。

【情報解禁】YYYY年MM月DD日 HH時MM分

(※即時公開の場合はこの行は不要です)

YYYY年MM月DD日

(↑発信日を記載)

報道関係者各位

(ここに企業ロゴ画像を挿入)

株式会社〇〇〇〇

(↑発信者名を記載)

【タイトル】ここにプレスリリースのタイトルを30文字前後で簡潔に記載します。

〜魅力的なサブタイトルで内容を補足します〜

株式会社〇〇〇〇(本社:東京都〇〇区、代表取締役:〇〇 〇〇)は、<ここに製品・サービスなどの概要>である「<製品・サービス名>」を、YYYY年MM月DD日より提供開始します。本サービスは、<製品・サービスの最も重要な特徴>が特徴で、<ターゲットとする顧客>が抱える<課題>を解決し、<どのような価値を提供するか>を目指します。

(↑リード文:5W1Hを意識して200〜300字で要約します)

(ここに製品やサービスのイメージ画像を挿入)

■ 背景・目的

(ここから本文です)

近年、〇〇市場では△△というトレンドがあり、□□といった社会的な課題が顕在化しています。また、当社のターゲット顧客である〇〇層からは、△△に関する強いニーズが寄せられていました。

このような背景から、当社は独自の技術を用いて、これらの課題を解決する新製品「〇〇」を開発いたしました。これにより、〇〇の実現を目指します。

(↑なぜこの取り組みを行うのか、社会背景や顧客の課題、自社の想いを記述します)

■ 「〇〇(製品・サービス名)」の3つの特徴

1. 特徴その1:〇〇〇〇

(特徴の詳細な説明を記述します。従来製品との比較や優位性などを具体的に書きます)

2. 特徴その2:△△△△

(特徴の詳細な説明を記述します。利用シーンなどを交えて分かりやすく書きます)

3. 特徴その3:□□□□

(特徴の詳細な説明を記述します。箇条書きを活用して分かりやすく整理します)

(ここに特徴を説明するグラフや図を挿入)

■ 今後の展望

今後は、〇〇機能の追加や、海外市場への展開を予定しており、YYYY年度中に会員数XX万人を目指します。当社はこれからも、〇〇というビジョンのもと、社会に貢献する製品・サービスの開発に努めてまいります。

(↑今後の目標や将来的なビジョンを記述し、企業の成長性を示します)

■ 製品概要

・製品名: 〇〇〇〇

・発売日: YYYY年MM月DD日

・価格: XX,XXX円(税込)

・仕様: (サイズ、重さ、素材など)

・販売場所: 公式オンラインストア、全国の〇〇店舗

・公式サイトURL: https://www.example.com

以上

------------------------------------------------------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社〇〇〇〇 広報部

担当: 鈴木

TEL: 03-XXXX-XXXX

Email: pr@example.com

------------------------------------------------------------------------------------

【会社概要】

会社名: 株式会社〇〇〇〇

所在地: 〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇 X-X-X

代表者: 代表取締役 〇〇 〇〇

設立: YYYY年MM月

資本金: X,XXX万円

事業内容: 〇〇〇〇の企画・開発・運営

URL: https://www.example.com

------------------------------------------------------------------------------------

おすすめのプレスリリース配信サービス5選

プレスリリースを効率的かつ広範囲に配信するためには、専門の配信サービスの活用が非常に有効です。ここでは、国内で広く利用されている主要なプレスリリース配信サービスを5つ厳選し、それぞれの特徴を比較・紹介します。

(※掲載している情報は、各社公式サイトを基に作成していますが、最新の料金やサービス内容は必ず公式サイトでご確認ください。)

| サービス名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| PR TIMES | 国内シェアNo.1。圧倒的な提携メディア数と転載実績。Web上での影響力が非常に高い。 | 多くのメディア、生活者に広く情報を届けたい企業。Webでの拡散力を重視する企業。 |

| @Press | 記事化率の高さに定評。配信前に専門スタッフによる原稿校正や配信先提案が受けられる。 | 初めてプレスリリースを配信する企業。メディアに記事として取り上げられる確率を高めたい企業。 |

| 共同通信PRワイヤー | 共同通信社のネットワークを活かした高い信頼性と配信力。国内主要メディアに加え、海外配信にも強い。 | 信頼性を重視する大手企業。海外メディアへの配信を検討している企業。 |

| ValuePress! | 比較的リーズナブルな料金設定。プランによっては記者が記事を執筆してくれるサービスも。 | コストを抑えたいスタートアップや中小企業。広報リソースが不足している企業。 |

| PR-FREE | 無料でプレスリリースを配信できるプランがある。手軽に始められるのが魅力。 | まずは無料で試してみたい企業。予算が限られている小規模事業者やNPO。 |

① PR TIMES

国内シェアNo.1を誇る、最も代表的なプレスリリース配信サービスです。その最大の強みは、提携しているメディアの数が非常に多く、配信したプレスリリースが多数のWebメディアに転載されることによるWeb上での圧倒的な拡散力です。月間数千万PVを誇る「PR TIMES」サイト自体への掲載に加え、SNSでの拡散も期待できるため、生活者へ直接情報を届けたい場合に非常に効果的です。

参照:PR TIMES公式サイト

② @Press

「日本で一番記事になる」を標榜し、メディアに取り上げられる「記事化率」の高さを強みとしています。配信前に専任のスタッフが原稿を丁寧に校正し、ニュースバリューを高めるためのアドバイスや、最適な配信先メディアのリストアップまでサポートしてくれます。手厚いサポート体制が整っているため、プレスリリース作成に慣れていない企業や、より確実に成果を出したい企業に適しています。

参照:@Press公式サイト

③ 共同通信PRワイヤー

日本の代表的な通信社である共同通信社のグループ会社が運営しており、そのネットワークを活かした信頼性の高い配信が特徴です。国内の新聞社やテレビ局といった主要メディアはもちろん、海外の主要通信社とも提携しており、グローバルに情報を発信したい企業にとって強力な選択肢となります。金融機関や官公庁、大手企業など、情報の信頼性が特に重視されるシーンで多く利用されています。

参照:共同通信PRワイヤー公式サイト

④ ValuePress!

比較的リーズナブルな価格帯からサービスを提供しており、コストパフォーマンスの高さで人気を集めています。特にスタートアップや中小企業に支持されています。プランによっては、専属のライターが取材を行い、プレスリリース原稿を代行作成してくれるユニークなサービスもあります。広報担当者がいない、あるいはリソースが不足している企業にとって心強い味方です。

参照:ValuePress!公式サイト

⑤ PR-FREE

その名の通り、完全無料でプレスリリースを登録・配信できるプランを提供しているのが最大の特徴です。有料プランにアップグレードすれば、より多くの機能やサポートが利用できますが、まずはコストをかけずにプレスリリース配信を試してみたいという企業にとっては最適なサービスです。NPOや個人事業主、スタートアップなどが気軽に始められる入門的な位置づけのサービスといえるでしょう。

参照:PR-FREE公式サイト

まとめ

本記事では、プレスリリースの基本的な概念から、読まれるための具体的な書き方のコツ、シーン別の豊富な例文、そして配信戦略や注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

プレスリリースとは、単に情報を発信するだけの作業ではありません。自社の価値を社会に伝え、メディアや生活者、株主といったステークホルダーとの間に信頼関係を築くための、極めて戦略的なコミュニケーション活動です。

この記事で紹介したポイントを振り返ってみましょう。

- 目的と役割の理解: プレスリリースは「第三者のお墨付き」を得て、社会的信用を獲得するためのツールである。

- 基本構成の遵守: 「タイトル」「リード文」「本文」といった9つの基本構成を守ることが、分かりやすさの第一歩。

- 戦略的な準備: 「誰に」「何を」伝えるかを明確にし、5W1Hで情報を整理することが成否を分ける。

- 読まれる10のコツの実践: 「逆三角形」「客観的な事実」「具体的な数字」などを意識し、記者の視点に立った文書を作成する。

- 適切な配信: ターゲットメディアを選定し、最適なタイミングで配信することで、記事化の確率を高める。

- コンプライアンスの遵守: 誇大表現を避け、各種法律や権利関係に配慮することが、企業の信頼を守る。

効果的なプレスリリースは、広告費をかけずとも、時に広告以上のインパクトを生み出す可能性を秘めています。それは、企業の認知度向上やブランディングに留まらず、売上増加、人材採用、資金調達といった事業の根幹を支える力にもなり得ます。

今回ご紹介したテンプレートや例文を参考に、まずは自社のニュースを一つのプレスリリースにまとめてみることから始めてみましょう。一つ一つの情報発信を丁寧に、そして戦略的に積み重ねていくことが、企業の未来を拓く大きな一歩となるはずです。