Webマーケティングの世界で欠かせない手法の一つである「ディスプレイ広告」。インターネットを利用していると、ニュースサイトの片隅やブログの記事中、スマートフォンのアプリなどで、画像や動画の広告を目にする機会は非常に多いでしょう。これらがまさにディスプレイ広告です。

本記事では、ディスプレイ広告の基本的な概念から、混同されがちなリスティング広告との違い、広告が表示される仕組み、そして具体的なメリット・デメリット、費用感、成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。これからディスプレイ広告を始めたいと考えている企業の担当者様から、Web広告の知識を深めたい方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

目次

ディスプレイ広告とは

ディスプレイ広告とは、Webサイトやスマートフォンアプリ内に設けられた広告枠に表示される広告全般を指します。テキストだけでなく、画像、動画、アニメーションといった多様なフォーマットで視覚的に情報を伝えられるのが最大の特徴です。その見た目から「バナー広告」という名称で呼ばれることもありますが、バナー広告はディスプレイ広告の一種であり、ディスプレイ広告はより広範な広告形式を含む概念です。

ユーザーが自らの意思でキーワードを検索し、その検索結果に表示される「リスティング広告(検索連動型広告)」とは対照的に、ディスプレイ広告はユーザーがコンテンツを閲覧している最中に表示されます。そのため、まだ自社の商品やサービスを知らない、あるいは具体的なニーズが顕在化していない「潜在層」に対して、広くアプローチするのに適しています。

例えるなら、リスティング広告が「〇〇(商品名)はどこで買えますか?」と尋ねてきたお客様に店舗の場所を教える行為だとすれば、ディスプレイ広告は街中の人通りが多い場所で、魅力的な看板やポスターを掲示して「こんな素敵な商品がありますよ」と注意を引く行為に近いと言えるでしょう。この特性の違いを理解することが、ディスプレイ広告を効果的に活用する第一歩となります。

リスティング広告との違い

ディスプレイ広告とリスティング広告は、Web広告の両輪とも言える重要な手法ですが、その目的や特性は大きく異なります。両者の違いを正しく理解し、自社のマーケティング戦略に応じて適切に使い分けることが重要です。

| 比較項目 | ディスプレイ広告 | リスティング広告 |

|---|---|---|

| 目的 | 潜在層へのアプローチ、認知度向上、ブランディング | 顕在層へのアプローチ、コンバージョン獲得、販売促進 |

| 掲載場所 | Webサイト、アプリ内の広告枠 | 検索エンジンの検索結果ページ |

| 広告形式 | 画像、動画、アニメーション、テキスト | テキスト |

| アプローチ | ユーザーを「追いかける」プッシュ型 | ユーザーを「待ち構える」プル型 |

| ターゲティング | ユーザー属性、興味関心、サイト訪問履歴など | ユーザーが検索したキーワード |

| クリック単価(CPC) | 比較的低い傾向 | 比較的に高い傾向 |

| クリック率(CTR) | 比較的低い傾向 | 比較的に高い傾向 |

ディスプレイ広告は、マーケティングファネルの「認知」や「興味・関心」といった上層の段階で効果を発揮します。まだ具体的な解決策を探すには至っていないものの、関連分野に関心のあるユーザーに自社の存在を知らせ、最初の接点を作る役割を担います。例えば、健康情報サイトを閲覧しているユーザーに新しいサプリメントのバナー広告を見せることで、「こんな商品があるのか」という気づきを与えることができます。

一方、リスティング広告は、ファネルの下層である「比較・検討」や「購入」の段階で強力な効果を発揮します。ユーザーは「サプリメント おすすめ 40代」のように、具体的な目的を持って検索しているため、購買意欲が非常に高い状態です。そこに直接的な広告を提示することで、効率的にコンバージョンへと結びつけることができます。

このように、両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。ディスプレイ広告で認知を獲得し、興味を持ったユーザーが後に商品名で検索した際にリスティング広告で刈り取る、といった連携した戦略が、マーケティング効果の最大化につながります。

代表的な2つの広告ネットワーク

ディスプレイ広告を配信するためには、「アドネットワーク」と呼ばれるプラットフォームを利用します。アドネットワークは、多数のWebサイトやアプリの広告枠を束ね、広告主が効率的に広告を配信できるよう仲介する役割を果たします。ここでは、国内で特に代表的な2つのアドネットワーク、「GDN」と「YDA」について解説します。

GDN(Googleディスプレイネットワーク)

GDN(Google Display Network)は、Googleが提供する世界最大級のディスプレイ広告ネットワークです。そのリーチ力は非常に高く、世界中のインターネットユーザーの90%以上にリーチ可能とされています。

参照:Google広告ヘルプ

【主な配信先】

- YouTube: 世界最大の動画プラットフォーム。動画の再生前後や再生中、関連動画欄などに広告を配信できます。

- Gmail: Gmailの受信トレイの上部に、メール形式で広告を表示できます。

- Google Discover: スマートフォンのGoogleアプリやChromeブラウザのホーム画面に表示されるフィード内に、記事と並んで広告を掲載できます。

- 提携サイト・アプリ: Google AdSenseを導入している膨大な数のニュースサイト、ブログ、個人サイト、スマートフォンアプリなど。

【特徴】

GDNの最大の強みは、Googleが保有する膨大なデータを活用した高精度なターゲティングです。検索履歴、閲覧サイト、YouTubeでの視聴動画、アプリの利用状況といった多角的な情報に基づき、ユーザーの興味関心や購買意欲を非常に高い精度で捉えることができます。「特定のジャンルの商品を積極的に探しているユーザー(インマーケットオーディエンス)」や「自社の顧客と行動が似ているユーザー(類似オーディエンス)」など、詳細なターゲティング設定が可能です。

YDA(Yahoo!広告 ディスプレイ広告)

YDA(Yahoo!広告 ディスプレイ広告)は、LINEヤフー株式会社が提供する広告ネットワークです。以前はYDN(Yahoo!ディスプレイアドネットワーク)という名称で知られていました。

【主な配信先】

- Yahoo! JAPANトップページ: 日本最大級のポータルサイトのトップページという、非常に目立つ場所に広告を掲載できます。

- Yahoo!ニュース: 国内有数のニュースメディア。記事ページ内やトップページに配信されます。

- Yahoo!知恵袋: Q&Aコミュニティサイト。ユーザーの悩みに寄り添う形で広告を提示できます。

- 提携パートナーサイト: クックパッド、食べログ、朝日新聞デジタルといった、質の高い優良なパートナーサイトに広告を配信できます。

【特徴】

YDAの強みは、Yahoo! JAPANの圧倒的なメディアパワーを活かしたリーチ力にあります。特にビジネス層や比較的高齢のユーザー層にも強固なリーチ基盤を持っています。また、YDA独自のターゲティング機能も特徴的です。中でも「サーチターゲティング」は、過去にYahoo!検索で特定のキーワードを検索したことがあるユーザーに対して広告を配信できる機能で、リスティング広告とディスプレイ広告の長所を組み合わせたようなアプローチが可能です。

どちらのネットワークを選ぶかは、広告の目的やターゲットとするユーザー層によって異なります。幅広い層にリーチし、詳細なターゲティングを行いたい場合はGDNが、Yahoo!の主要サービスを利用するユーザー層に集中的にアプローチしたい場合はYDAが適していると言えるでしょう。多くの場合は、両方のネットワークを併用し、それぞれの特性を活かしながら効果を比較・最適化していくのが一般的です。

ディスプレイ広告の仕組み

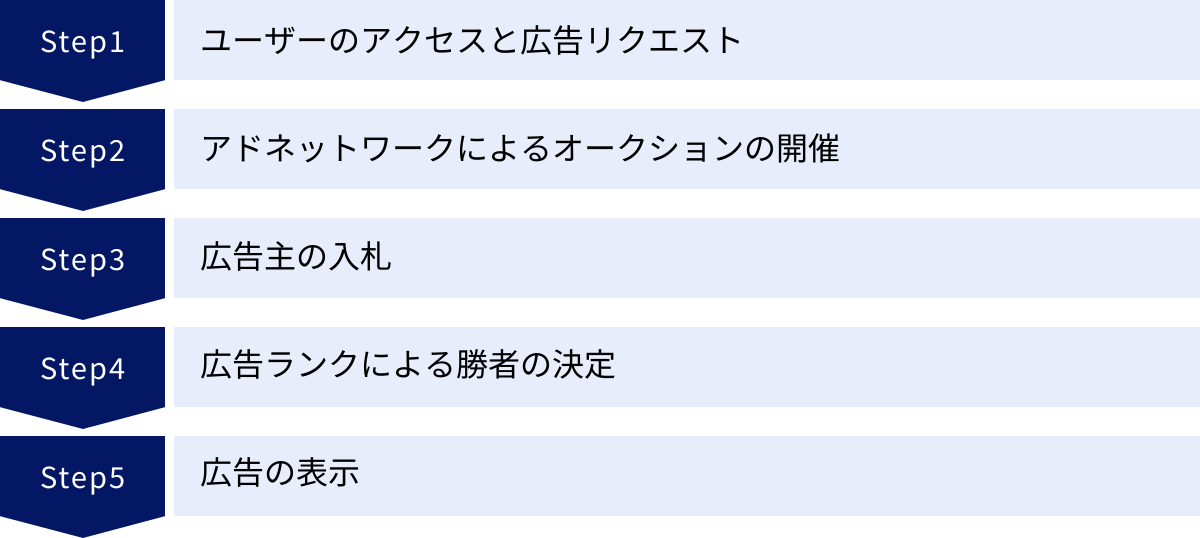

普段何気なく見ているディスプレイ広告ですが、その裏側では非常に高度なテクノロジーが瞬時に作動しています。広告が表示されるまでの流れと、どの広告が表示されるかを決める「広告オークション」の仕組みについて理解を深めましょう。

広告が表示されるまでの流れ

ユーザーがWebサイトを訪れてから、その人のブラウザに広告が表示されるまでには、以下のようなプロセスがわずか0.1秒にも満たない時間で実行されています。

- ユーザーのアクセスと広告リクエスト:

ユーザーが、広告枠が設置されているWebサイト(メディア)にアクセスします。すると、ユーザーのブラウザはWebサイトのサーバーにコンテンツのデータを要求すると同時に、広告枠を管理しているアドネットワーク(GDNやYDAなど)に対して「ここに表示する広告をください」というリクエスト信号(広告リクエスト)を送信します。この時、ユーザーのCookie情報(過去の閲覧履歴など)や、アクセスしているサイトのURLといった情報も一緒に送られます。 - アドネットワークによるオークションの開催:

広告リクエストを受け取ったアドネットワークは、瞬時に広告オークションを開催します。アドネットワークに参加している多数の広告主の中から、その広告枠に広告を表示する権利を誰に与えるかを決定します。 - 広告主の入札:

各広告主は、あらかじめ「どんなユーザーに(ターゲティング)」「いくらまでなら払うか(入札単価)」といった条件を設定しています。アドネットワークは、広告リクエストに含まれるユーザー情報やサイト情報と、各広告主の設定を照合します。条件に合致する広告主が、設定した入札単価でオークションに参加します。 - 広告ランクによる勝者の決定:

アドネットワークは、オークションに参加した広告の中から、独自の計算式(後述する「広告ランク」)に基づいて最も評価の高い広告を選び出します。 - 広告の表示:

オークションの勝者となった広告のデータが、アドネットワーク経由でユーザーのブラウザに送られ、広告枠に表示されます。

この一連の流れは「リアルタイムビディング(RTB: Real-Time Bidding)」と呼ばれ、ディスプレイ広告の根幹をなす技術です。ユーザー一人ひとり、広告枠一つひとつに対して、リアルタイムで最適な広告を決定することで、ユーザーにとっては関連性の高い広告が表示され、広告主にとっては費用対効果の高い広告配信が実現します。

広告枠の決まり方(広告オークション)

広告が表示されるか否か、そしてどの位置に表示されるかは、広告オークションによって決まります。ここで重要なのは、単純に入札単価が高い広告主が常に勝つわけではないという点です。Google広告やYahoo!広告では、「広告ランク」という総合的なスコアによって掲載順位が決定されます。

広告ランクは、主に以下の2つの要素から算出されます。

広告ランク = 入札単価 × 広告の品質

1. 入札単価

広告主が、広告1クリック(CPC)や広告1,000回表示(CPM)に対して支払ってもよいと考える上限金額のことです。当然ながら、この金額が高いほど広告ランクは上がりやすくなります。

2. 広告の品質(品質スコア)

広告と、そのリンク先であるランディングページの質を評価する指標です。プラットフォームによって評価項目は若干異なりますが、主に以下の3つの要素で構成されます。

- 推定クリック率(推定CTR): 広告が表示された際に、ユーザーにクリックされる可能性がどれくらい高いかという予測値です。過去のクリック率や、広告文、画像の魅力度などが影響します。ユーザーにとって魅力的で、思わずクリックしたくなるような広告は品質が高いと判断されます。

- 広告の関連性: 広告クリエイティブや設定キーワードが、ターゲットユーザーの興味関心や、広告が掲載されるWebサイトのコンテンツとどれだけマッチしているかという指標です。例えば、料理レシピのサイトに調理器具の広告が表示されるのは関連性が高いと言えますが、自動車の広告が表示されても関連性は低いと判断されます。

- ランディングページの利便性: 広告をクリックした先のページ(ランディングページ)が、ユーザーにとって使いやすく、有益な情報を提供しているかという指標です。ページの読み込み速度、情報の分かりやすさ、モバイル端末での表示の最適化(モバイルフレンドリー)、ユーザーが求める情報へのアクセスのしやすさなどが評価されます。

この仕組みにより、たとえ入札単価が低くても、ユーザーにとって有益で関連性の高い広告(=品質の高い広告)であれば、入札単価が高いだけの質の低い広告よりも上位に表示される可能性があります。

例えば、

- A社:入札単価 50円 × 品質スコア 3点 = 広告ランク 150点

- B社:入札単価 30円 × 品質スコア 8点 = 広告ランク 240点

この場合、入札単価はA社の方が高いですが、広告の品質で勝るB社の広告の方が、広告ランクが高くなり、より有利な条件で広告が掲載されることになります。したがって、広告運用で成果を出すためには、単に入札単価を調整するだけでなく、クリックしたくなる魅力的なクリエイティブを作成し、ユーザーにとって価値のあるランディングページを用意するという、「広告の品質」を高める努力が極めて重要になるのです。

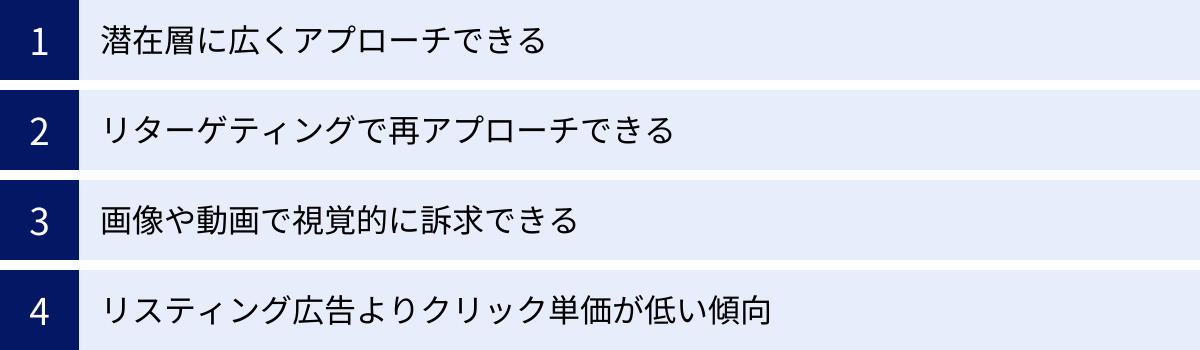

ディスプレイ広告の4つのメリット

ディスプレイ広告が多くの企業に活用されているのには、リスティング広告や他のマーケティング手法にはない独自のメリットがあるからです。ここでは、代表的な4つのメリットを掘り下げて解説します。

① 潜在層に広くアプローチできる

ディスプレイ広告の最大のメリットは、まだ自社の商品やサービスを認知していない、あるいは具体的なニーズが顕在化していない「潜在層」にまでアプローチできる点です。

リスティング広告は、ユーザーが能動的にキーワードを検索するという行動が起点となるため、すでに特定の商品や課題解決策を探している「顕在層」へのアプローチが中心となります。しかし、市場にいるのはそうした顕在層だけではありません。むしろ、漠然とした興味や課題感を抱えているだけの潜在層の方が圧倒的に多数を占めます。

ディスプレイ広告は、ユーザーの検索行動に依存せず、彼らが日常的に閲覧しているWebサイトやアプリのコンテンツに溶け込む形で表示されます。そのため、これまで自社を全く知らなかったユーザーに対しても、その存在を知らせ、興味の種をまくことができます。

例えば、キャンプ用品を販売する企業が、アウトドア関連のブログやニュースサイトに、美しい自然の中で自社製品を使っている様子のバナー広告を配信したとします。これを見たユーザーは、その時点では「キャンプに行きたい」と明確に思っていなかったとしても、「こんな楽しみ方があるのか」「このテントは格好いいな」といった形で、製品やブランドに対してポジティブな第一印象を抱く可能性があります。

このように、ディスプレイ広告はマーケティングファネルの入り口を大きく広げ、将来の顧客となりうる層との最初の接点を創出する上で、非常に強力な役割を果たします。ブランドの認知度をゼロから引き上げたい、新しい市場を開拓したいといった場合に、まず検討すべき手法と言えるでしょう。

② リターゲティングで再アプローチできる

一度自社のWebサイトを訪れたものの、購入や問い合わせといったコンバージョンに至らなかったユーザーに対し、別のサイトを閲覧している際に自社の広告を追いかけて表示させる「リターゲティング」(Google広告では「リマーケティング」)機能が使えることも、ディスプレイ広告の非常に大きなメリットです。

一般的に、ユーザーが初めてサイトを訪れてすぐに購入を決断するケースは稀です。特に高額な商品やBtoBサービスなど、検討期間が長くなるものでは、複数の競合サイトを比較したり、時間を置いて考えたりするのが普通です。その間に、ユーザーはあなたの会社のことを忘れてしまうかもしれません。

リターゲティングは、こうした「検討中」のユーザーに対して、自社の存在を思い出させ、再びサイトへ呼び戻すための効果的な一手となります。例えば、以下のような活用が考えられます。

- ECサイト: 商品ページは見たが購入しなかったユーザーに、その商品の広告を表示する。カートに商品を入れたまま離脱したユーザーには、「今なら使える10%OFFクーポン」といった特典付きの広告で、購入を後押しする。

- BtoBサービス: 料金ページや資料請求ページを閲覧したユーザーに、導入メリットを訴求する広告や、セミナー案内の広告を表示する。

リターゲティング広告は、すでに自社に一度は興味を持ってくれた、確度の高いユーザー層に限定してアプローチするため、他のターゲティング手法に比べてコンバージョン率(CVR)や費用対効果(ROAS)が高くなる傾向にあります。ディスプレイ広告の運用において、リターゲティングは成果を最大化するために必須の施策と言っても過言ではありません。

③ 画像や動画で視覚的に訴求できる

テキスト情報が中心のリスティング広告とは異なり、ディスプレイ広告は画像(バナー)や動画といったリッチなクリエイティブを用いて、視覚的・直感的にメッセージを伝えられる点が大きな強みです。

人間はテキストよりもイメージや映像からの方が、情報を素早く、そして感情的に受け取りやすいとされています。商品のデザイン、サービスの雰囲気、ブランドの世界観といった、言葉だけでは伝えきれない魅力を、ビジュアルを通じて瞬時に訴求できます。

- 画像広告: 高品質な商品写真、利用シーンを想起させるイメージ画像、イラスト、図解などを用いることで、ユーザーの注意を引きつけ、ブランドイメージを効果的に醸成できます。アニメーションGIFを使えば、静止画よりも動きが出て、より目を引きやすくなります。

- 動画広告: 短い時間で多くの情報を伝えられる動画は、特に強力なフォーマットです。商品の使い方をデモンストレーションしたり、利用者のストーリーを見せたりすることで、ユーザーの共感や理解を深め、強い印象を残すことができます。

例えば、アパレルブランドであれば、モデルが服を着用している魅力的な写真を見せることで、ユーザーは自分が着た時の姿を想像しやすくなります。食品であれば、みずみずしい食材や湯気の立つ料理の映像(シズル感)を見せることで、食欲を刺激し、購買意欲を高めることができます。

このように、視覚的な訴求はユーザーの感情に働きかけ、記憶に残りやすいというメリットがあります。多様なクリエイティブフォーマットを駆使して、ブランドや商品の価値を多角的に伝えることができるのは、ディスプレイ広告ならではの大きな利点です。

④ リスティング広告よりクリック単価が低い傾向にある

一般的に、ディスプレイ広告のクリック単価(CPC)は、リスティング広告と比較して低い傾向にあります。

この背景には、それぞれの広告がターゲットとするユーザー層の違いがあります。リスティング広告は、購買意欲が非常に高い「顕在層」を対象とするため、多くの広告主が特定の人気キーワードに対して入札を行い、競争が激化しがちです。特にコンバージョンに直結しやすいキーワードでは、クリック単価が数千円に達することも珍しくありません。

一方、ディスプレイ広告は、より広範な「潜在層」を対象としており、配信先の広告枠も膨大に存在します。そのため、リスティング広告ほどの激しい入札競争は起こりにくく、結果としてクリック単価が安く抑えられる傾向があります。

これにより、同じ広告予算でも、より多くのユーザーに広告を表示し、より多くのクリックを獲得して自社サイトへ誘導できる可能性があります。Webサイトへのトラフィックを増やしてコンテンツを読んでもらいたい、あるいはまずは低コストで幅広く認知を広げたい、といった目的の場合には、ディスプレイ広告のコスト効率の良さは大きなメリットとなります。

ただし、これはあくまで全体的な傾向であり、ターゲティングの絞り込み具合や、競争の激しい業界・ジャンルによっては、ディスプレイ広告のクリック単価も高騰することがあります。また、クリック単価が低いからといって、必ずしも費用対効果が高いとは限りません。最終的なコンバージョンまで見据えた上で、そのコストが妥当であるかを判断することが重要です。

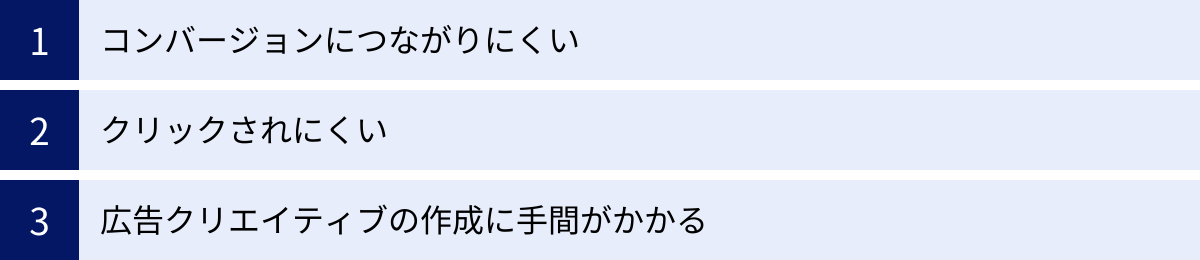

ディスプレイ広告の3つのデメリット

ディスプレイ広告は多くのメリットを持つ一方で、効果的に活用するためにはそのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。ここでは、運用前に知っておくべき3つのデメリットを解説します。

① コンバージョンにつながりにくい

ディスプレイ広告の最大のメリットである「潜在層へのアプローチ」は、裏を返せば、直接的なコンバージョン(購入、申し込み、問い合わせなど)には結びつきにくいというデメリットにもなります。

ユーザーは、ニュースを読んだり、趣味のブログを閲覧したりと、何か別の目的を持ってWebサイトを訪れている最中に広告に接触します。その場で行動を中断して、広告をクリックし、すぐに商品を購入したりサービスに申し込んだりする、というアクションのハードルは、検索行動中のユーザーに比べて格段に高くなります。

そのため、リスティング広告と同じ感覚でコンバージョン率(CVR)やコンバージョン単価(CPA)を評価してしまうと、「ディスプレイ広告は効果がない」という誤った結論に至る可能性があります。

このデメリットを乗り越えるためには、いくつかのアプローチが考えられます。

一つは、広告の目的(KPI)をコンバージョン獲得ではなく、「認知度向上」や「ブランディング」に設定することです。インプレッション数やリーチ数、サイトへのトラフィック数などを主要な指標とし、中長期的な視点でブランド価値の向上に貢献しているかを評価します。

もう一つは、リターゲティング広告を組み合わせることです。一度ディスプレイ広告で認知させた後、興味を示したユーザー(サイト訪問者)に対してリターゲティングで再アプローチすることで、段階的にコンバージョンへと引き上げていく戦略です。

ディスプレイ広告は「種まき」の役割を担うことが多いと認識し、即時的な成果だけでなく、間接的な効果やアシスト効果(他のチャネルでのコンバージョンを後押しした効果)も視野に入れて評価することが重要です。

② クリックされにくい

ディスプレイ広告は、Webページのコンテンツの間に表示されるため、ユーザーから「広告」として認識され、意図的に無視されてしまう傾向があります。この現象は「バナーブラインドネス(Banner Blindness)」と呼ばれ、ユーザーが自分に関係のない情報を無意識に視野から除外してしまう心理的な働きです。

この結果、ディスプレイ広告のクリック率(CTR)は、リスティング広告と比較して著しく低くなるのが一般的です。

- ディスプレイ広告の平均CTR:0.1% ~ 0.5%程度

- リスティング広告の平均CTR:2% ~ 5%程度

(※これらはあくまで一般的な目安であり、業界やクリエイティブによって大きく変動します)

クリック率が低いということは、せっかく広告が表示されても、なかなか自社サイトへユーザーを誘導できないことを意味します。この課題を克服するためには、バナーブラインドネスに打ち勝つ工夫が不可欠です。

- ターゲットを惹きつけるクリエイティブ: ターゲットユーザーの心に響くような魅力的なビジュアルや、思わず読み進めてしまうキャッチコピーを用意する。

- 好奇心を刺激する問いかけ: 「あなたの〇〇は大丈夫?」といった問いかけや、「〇〇の意外な事実」といったコピーで、ユーザーの関心を引きつける。

- A/Bテストの徹底: 複数のデザインやコピーのパターンを試し、どのクリエイティブが高いクリック率を獲得できるかをデータに基づいて検証し、改善を続ける。

ただ広告枠にバナーを掲載するだけでは、無数の情報の中に埋もれてしまいます。ユーザーの視線を捉え、一瞬で「自分ごと」だと思わせるクリエイティブの力が、ディスプレイ広告の成否を大きく左右するのです。

③ 広告クリエイティブの作成に手間がかかる

テキストさえ用意すれば出稿できるリスティング広告と違い、ディスプレイ広告は画像や動画といった広告クリエイティブを自前で用意する必要があり、その制作に時間とコストがかかるというデメリットがあります。

効果的なディスプレイ広告キャンペーンを実施するためには、通常、以下のような作業が必要になります。

- 多様なバナーサイズの作成: 広告が掲載されるWebサイトやアプリの広告枠は、サイズが多種多様です。主要なサイズ(レクタングル、スクエア、スカイスクレイパー、モバイルバナーなど)を複数パターン作成しなければ、配信機会を損失してしまいます。

- A/Bテスト用の複数パターン制作: 最適なクリエイティブを見つけ出すためには、デザイン、キャッチコピー、色使い、ボタンの文言などを変えた複数のパターンを用意し、効果を比較検証する必要があります。

- 専門スキルの必要性: 魅力的なバナーや動画を制作するには、デザインや動画編集の専門的なスキルが求められます。社内に対応できる人材がいない場合は、デザイナーや制作会社に外注する必要があり、追加の費用が発生します。

この制作の手間は、特にリソースが限られている中小企業にとっては大きな負担となり得ます。

ただし、近年ではこの課題を軽減するための便利な機能も提供されています。Google広告やYahoo!広告の「レスポンシブディスプレイ広告」は、画像、ロゴ、広告見出し、説明文といったパーツ(アセット)をいくつか入稿するだけで、AIが広告枠に合わせて最適なレイアウトの広告を自動で生成してくれる機能です。これにより、制作の手間を大幅に削減しながら、あらゆる広告枠に対応することが可能になります。

とはいえ、自動生成のベースとなる画像やコピーの質が低ければ、成果は期待できません。クリエイティブ制作に一定のリソースを投下する必要があるという点は、ディスプレイ広告に取り組む上で念頭に置くべき重要なポイントです。

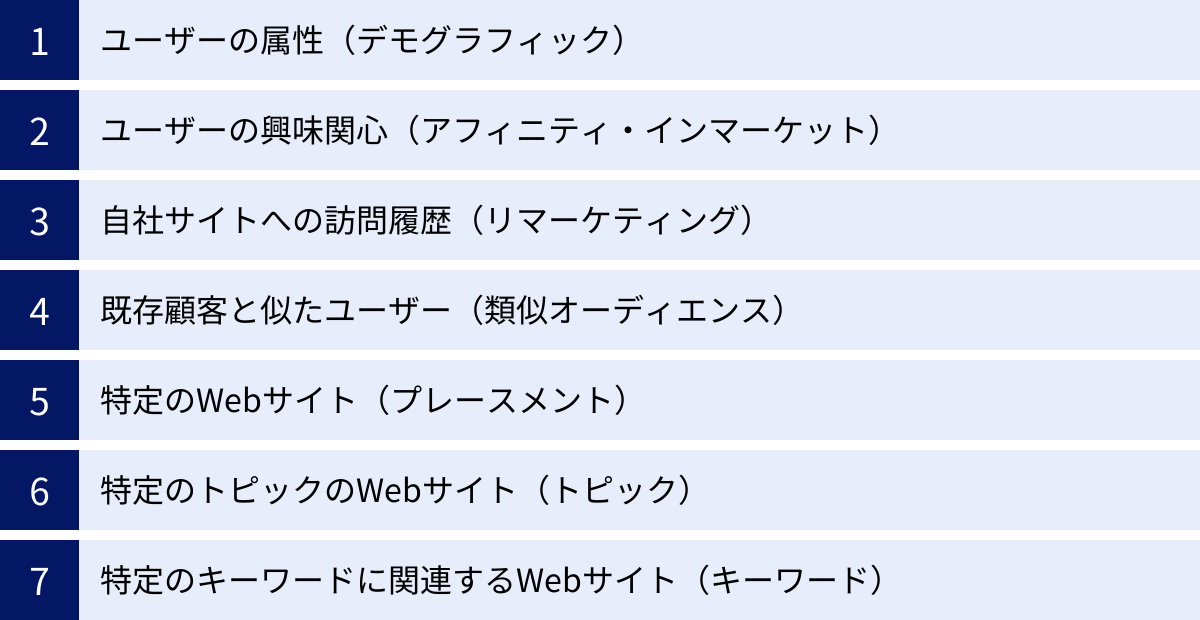

ディスプレイ広告のターゲティング方法

ディスプレイ広告の成果は、ターゲティングの精度によって決まると言っても過言ではありません。「誰に」「どこで」広告を見せるかを適切に設定することで、無駄な広告費を抑え、費用対効果を最大化できます。ターゲティングは大きく分けて、「誰に配信するか(オーディエンス)」と「どこに配信するか(コンテンツ)」の2つの軸で考えます。

誰に配信するか(オーディエンスターゲティング)

ユーザーの属性や行動履歴といった「人」を軸にして、広告を配信する対象を絞り込む方法です。

ユーザーの属性(デモグラフィックターゲティング)

年齢、性別、子供の有無、世帯収入、地域といった基本的なユーザー属性に基づいてターゲティングする方法です。GoogleやYahoo!が保有する膨大なデータから、ユーザーのデモグラフィック情報を推定して配信対象を絞り込みます。

【活用例】

- 30代〜40代の女性をターゲットにした化粧品 → 年齢と性別で絞り込む。

- 東京都渋谷区に店舗を構える飲食店 → 地域を「渋谷区」に限定して配信する。

- 富裕層向けの金融商品 → 世帯収入が高いと推定される層に絞り込む。

自社の商材のターゲット顧客像が明確な場合に、最もシンプルかつ効果的なターゲティング手法です。

ユーザーの興味関心(アフィニティ・インマーケット)

ユーザーのWeb上の行動履歴(閲覧サイト、検索キーワード、視聴動画など)から、その人のライフスタイル、趣味嗜好、購買意欲を分析してターゲティングする方法です。

- アフィニティカテゴリ: ユーザーが長期的に関心を持っている事柄に基づいてターゲティングします。例えば「スポーツ好き」「旅行好き」「料理愛好家」といった大きなカテゴリで設定します。ブランドの認知度向上や、関連性の高い層へ幅広くアプローチしたい場合に有効です。

- インマーケットオーディエンス: 特定の商品やサービスの購入を、まさに今、積極的に検討しているユーザーを捉えてターゲティングします。例えば「住宅の購入を検討している」「中古車の購入を検討している」といった、購買意欲が非常に高い層にアプローチできます。コンバージョン獲得を目的とする場合に極めて効果的です。

- カスタムオーディエンス: より自由に、自社の商品に合わせてオーディエンスを定義する方法です。特定のキーワード(例:「育児 悩み」)、URL(例:競合他社のサイト)、アプリ(例:特定の育児記録アプリ)などを指定することで、独自のターゲット層を作成できます。

自社サイトへの訪問履歴(リマーケティング)

メリットの章でも触れた、一度自社サイトを訪れたことがあるユーザーを追跡して広告を配信する手法です。Google広告では「リマーケティング」、Yahoo!広告では「サイトリターゲティング」と呼ばれます。

ただサイトを訪問しただけではなく、以下のようにユーザーの行動に応じてリストを細かくセグメント分けすることが可能です。

- サイト訪問者全体

- トップページのみ閲覧して離脱したユーザー

- 特定の商品カテゴリページを閲覧したユーザー

- 商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー

- 過去に商品を購入したことがあるユーザー

それぞれのセグメントに対して、異なるメッセージの広告を出し分けることで、よりパーソナライズされたアプローチが実現し、コンバージョン率の向上に大きく貢献します。

既存顧客と似たユーザー(類似オーディエンス)

自社の優良顧客リスト(メールアドレスや電話番号を暗号化したもの)や、コンバージョンに至ったユーザーのリストを広告媒体にアップロードし、そのユーザーたちと行動特性が似ている、まだ接点のない新規ユーザーを探し出して広告を配信する手法です。

「自社の商品を買ってくれる可能性が高い人」の特徴をAIが学習し、それに似た人を見つけてくれるため、新規顧客開拓におけるターゲティング精度を飛躍的に高めることができます。既存の顧客データという資産を最大限に活用できる、非常に強力なターゲティング手法です。

どこに配信するか(コンテンツターゲティング)

広告を掲載するWebサイトやアプリの「場所」や「内容」を軸にして、配信先を絞り込む方法です。

特定のWebサイト(プレースメントターゲティング)

広告を配信したいWebサイト、YouTubeチャンネル、アプリなどを個別にURLで指定する方法です。

【活用例】

- 自社商品と親和性の高い専門メディアや人気ブログを指定して、質の高いユーザーにアプローチする。

- 競合他社がよく広告を出稿しているサイトを分析し、同じ場所に広告を掲載する。

逆に、ブランドイメージを損なう可能性のあるサイトや、クリックばかりされてコンバージョンに全くつながらない非効率なサイトを「除外プレースメント」として設定することも非常に重要です。これにより、広告費の無駄遣いを防ぎ、広告の費用対効果を改善できます。

特定のトピックのWebサイト(トピックターゲティング)

個別のサイトを指定するのではなく、「自動車」「金融」「フィットネス」といった特定のトピック(カテゴリ)に関連するWebページ群にまとめて広告を配信する方法です。

プレースメントターゲティングのように一つひとつサイトを選定する手間が省け、関連性の高い多種多様なサイトに幅広く広告を掲載できるのがメリットです。自社が属する業界や、ターゲット顧客が興味を持ちそうなトピックを選択することで、効率的に関連性の高いユーザーにリーチできます。

特定のキーワードに関連するWebサイト(キーワードターゲティング)

あらかじめ設定したキーワードと、Webページの内容(文脈)との関連性に基づいて広告を配信する方法です。

ここで注意すべきなのは、リスティング広告のキーワードとは意味合いが異なる点です。リスティング広告ではユーザーの「検索語句」に広告が反応しますが、ディスプレイ広告のキーワードターゲティングでは、Webページのコンテンツ内にそのキーワードが含まれていたり、テーマとして扱われていたりする場合に広告が表示されます。

例えば、「プログラミングスクール」というキーワードを設定すると、プログラミングの学習方法について解説しているブログ記事や、IT技術系のニュースサイトなどに広告が表示されやすくなります。オーディエンスターゲティングと組み合わせることで、「プログラミングに興味がある人が、プログラミング関連のサイトを見ているとき」という、非常に精度の高い状況で広告を配信することも可能です。

ディスプレイ広告の費用

ディスプレイ広告を始めるにあたって、最も気になるのが費用でしょう。ここでは、費用の目安や相場、そして主な課金方式について詳しく解説します。

費用の目安と相場

ディスプレイ広告の大きな特徴は、低予算からでもスタートできる点です。理論上は1日数百円、月額1万円といった少額からでも広告を配信することが可能です。そのため、個人事業主や中小企業でも、テスト的に導入しやすい広告手法と言えます。

ただし、十分な効果検証を行い、ビジネスとして成果を出すためには、ある程度の予算規模が必要になるのが実情です。一般的に、多くの企業が月額20万円~50万円程度を一つの目安としてディスプレイ広告に投資しているケースが多いです。もちろん、これはあくまで一般的な相場で、広告の目的、ターゲットとする市場の規模、業界の競争環境によって、適切な予算は大きく異なります。

- 目的: 認知度向上が目的なら、広範囲にリーチするためにより多くの予算が必要になる場合があります。コンバージョン獲得が目的なら、CPA(顧客獲得単価)の目標から逆算して予算を決定します。

- 業界: 金融や不動産、美容といった競争の激しい業界では、クリック単価が高騰しやすいため、より多くの予算が必要になる傾向があります。

- 代理店への依頼: 広告代理店に運用を依頼する場合、広告費とは別に運用手数料が発生します。手数料の相場は広告費の20%が一般的ですが、初期費用や最低契約期間などが設定されている場合もあります。

重要なのは、いきなり大きな予算を投下するのではなく、まずは少額でスタートし、効果の高いターゲティングやクリエイティブを見つけ出しながら、徐々に予算を拡大していくというアプローチです。Google広告やYahoo!広告では、1日の予算上限を細かく設定できるため、想定外の費用が発生する心配はありません。

主な課金方式4選

ディスプレイ広告の費用は、ユーザーが広告に対して特定のアクションを起こした際に発生します。目的に応じて最適な課金方式を選択することが、費用対効果の最大化につながります。

| 課金方式 | 略称 | 費用の発生条件 | 適した目的 |

|---|---|---|---|

| クリック課金 | CPC | 広告が1回クリックされた時 | Webサイトへの集客、見込み客獲得 |

| インプレッション課金 | CPM | 広告が1,000回表示された時 | 認知度向上、ブランディング |

| コンバージョン課金 | CPA | コンバージョンが1件発生した時 | 販売促進、会員登録など成果獲得 |

| 動画視聴課金 | CPV | 動画が一定時間視聴された時 | 動画コンテンツの訴求、ブランド理解促進 |

① クリック課金(CPC)

CPC(Cost Per Click)は、広告が1回クリックされるごとに費用が発生する、最も一般的な課金方式です。広告が何回表示されても、クリックされなければ費用はかかりません。

Webサイトへのトラフィック(アクセス数)を増やしたい場合や、クリック先のランディングページで具体的なアクションを促したい場合に適しています。費用対効果が分かりやすく、予算管理がしやすいのが特徴です。

② インプレッション課金(CPM)

CPM(Cost Per Mille)は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する課金方式です。「Mille」はラテン語で1,000を意味します。

クリックされるかどうかに関わらず、表示回数で費用が決まるため、とにかく多くの人の目に広告を触れさせたい、ブランドの認知度向上や新商品の告知といった目的に最適です。クリック率(CTR)が非常に高いクリエイティブを用意できる場合、結果的にCPC課金よりもクリック単価を安く抑えられる可能性があります。

なお、最近ではvCPM(viewable CPM)という、広告面積の50%以上が1秒以上(動画の場合は2秒以上)画面に表示された場合にのみ課金対象とする「視認可能なインプレッション課金」が主流になっています。

③ コンバージョン課金(CPA)

CPA(Cost Per Action / Acquisition)は、商品購入、資料請求、会員登録など、あらかじめ設定したコンバージョンが1件達成された時点で初めて費用が発生する課金方式です。

広告が表示されたりクリックされたりしただけでは費用はかからないため、広告主にとってはリスクが低く、費用対効果が非常に明確です。コンバージョン獲得を最優先事項とする場合に非常に有効な選択肢となります。

ただし、この課金方式を利用するには、アカウントに十分なコンバージョンデータが蓄積されている必要があるなど、一定の条件を満たす必要があります。

④ 動画視聴課金(CPV)

CPV(Cost Per View)は、主に動画広告で用いられる課金方式で、動画が視聴されるごとに費用が発生します。

「視聴」の定義はプラットフォームや設定によって異なりますが、一般的には「ユーザーが動画を30秒間(30秒未満の動画の場合は最後まで)視聴した場合」や「動画広告に対してクリックなどの操作を行った場合」に課金されます。

多くの動画広告にはスキップ機能があり、ユーザーが開始数秒で広告をスキップした場合は費用が発生しません。そのため、動画コンテンツに本当に関心を持ったユーザーに対してのみコストを支払うことができ、効率的な運用が可能です。

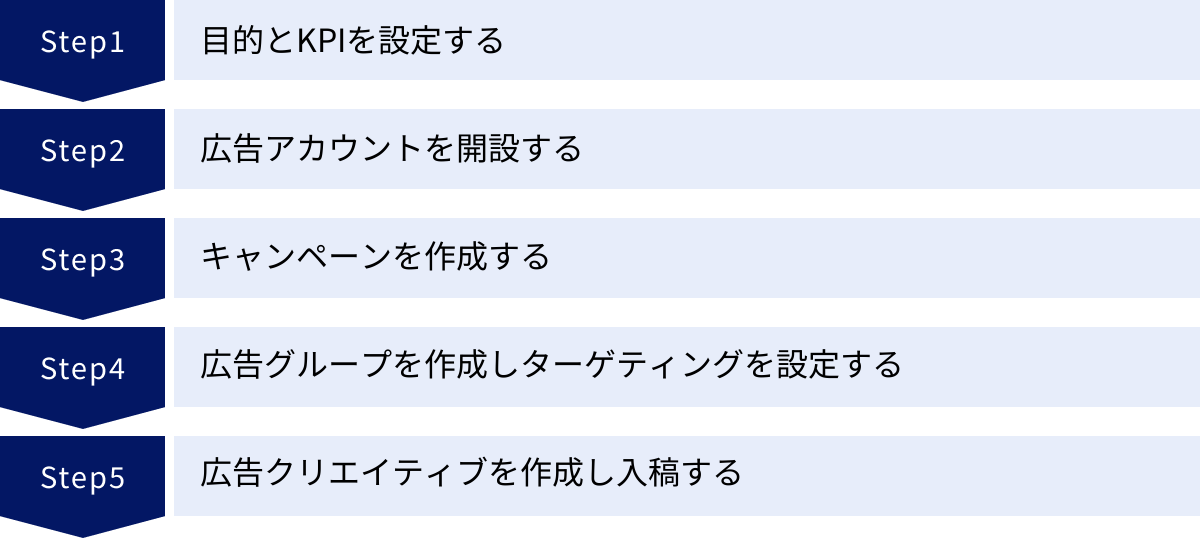

ディスプレイ広告の始め方5ステップ

ディスプレイ広告は、正しい手順を踏めば個人や中小企業でも比較的簡単に始めることができます。ここでは、アカウント開設から広告配信開始までの基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① 目的とKPIを設定する

広告運用を始める前に、最も重要で、最初に行うべきステップが「目的とKPIの設定」です。ここが曖昧なままでは、広告の成果を正しく評価できず、改善の方向性も見失ってしまいます。

まず、「何のためにディスプレイ広告を出すのか?」という目的を明確に定義します。

- 例1(認知度向上): 新しく立ち上げた自社ブランドの名前を、ターゲット層である20代女性に広く知ってもらいたい。

- 例2(サイト集客): 運営しているオウンドメディアへのアクセスを増やし、より多くの人に記事を読んでもらいたい。

- 例3(見込み客獲得): BtoBサービスのホワイトペーパーをダウンロードしてもらい、将来の商談につながるリード情報を獲得したい。

- 例4(販売促進): ECサイトのセール期間中に、特定の商品へのアクセスを集めて売上を最大化したい。

次に、その目的が達成できたかどうかを測るための具体的な数値目標である「KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)」を設定します。

- 目的:認知度向上

- KPI: インプレッション数、リーチ数、動画の再生回数、vCPM(視認可能なインプレッション単価)

- 目的:サイト集客

- KPI: クリック数、CTR(クリック率)、CPC(クリック単価)

- 目的:見込み客獲得・販売促進

- KPI: コンバージョン(CV)数、コンバージョン率(CVR)、コンバージョン単価(CPA)

この目的とKPIが、今後のターゲティング設定、クリエイティブ制作、予算配分、効果測定といった全ての活動の羅針盤となります。

② 広告アカウントを開設する

配信したい広告ネットワークの広告アカウントを開設します。GDNに配信したい場合は「Google広告」、YDAに配信したい場合は「Yahoo!広告」のアカウントが必要です。

- Google広告: Googleアカウントがあれば、公式サイトからすぐに開設手続きを開始できます。

- Yahoo!広告: Yahoo! JAPANビジネスIDを取得した上で、公式サイトから申し込みます。

アカウント開設手続きでは、ビジネス情報(会社名、住所など)や、広告費を支払うためのクレジットカード情報などを登録します。アカウント開設自体は無料で行えます。

③ キャンペーンを作成する

広告アカウントが開設できたら、管理画面にログインし、最初の「キャンペーン」を作成します。キャンペーンは、広告の目的や予算を管理するための最も大きな枠組みです。

キャンペーン作成時に、主に以下の項目を設定します。

- キャンペーンの目的: ステップ①で設定した目的に合わせて、「販売促進」「見込み客の獲得」「ウェブサイトのトラフィック」「ブランド認知度とリーチ」などから選択します。ここで選択した目的に応じて、以降の設定項目や利用できる機能が最適化されます。

- キャンペーンタイプ: 「ディスプレイ」を選択します。

- 予算: 「1日あたりの平均予算」を設定します。この金額を超える請求が1日で発生することはありません(月単位では多少の変動があります)。

- 入札戦略: KPI達成のために、どのような基準で入札単価を自動調整するかを設定します。「クリック数の最大化」「コンバージョン数の最大化」「目標コンバージョン単価」などから選択します。

- 地域と言語: 広告を配信したい国、都道府県、市区町村や、ターゲットユーザーが使用する言語を設定します。

④ 広告グループを作成しターゲティングを設定する

キャンペーンの中に、より細かい管理単位である「広告グループ」を作成します。広告グループは、特定のターゲティング設定と、それに対応する一連の広告クリエイティブをまとめるための箱のようなものです。

1つのキャンペーンの中に、ターゲットごとに複数の広告グループを作成するのが一般的です。例えば、「エイジングケア化粧品」というキャンペーンの中に、

- 広告グループA:30代女性、美容に関心(オーディエンス)

- 広告グループB:40代女性、美容に関心(オーディエンス)

- 広告グループC:サイト訪問者(リマーケティング)

といった形で、ターゲットを分けて設定します。

この広告グループの階層で、「誰に(オーディエンスターゲティング)」と「どこに(コンテンツターゲティング)」という具体的なターゲティング設定を行います。

⑤ 広告クリエイティブを作成し入稿する

最後に、各広告グループに対して、実際にユーザーの目に触れる広告(クリエイティブ)を作成し、入稿します。

- レスポンシブディスプレイ広告: 最も推奨される広告フォーマットです。画像(横長・スクエア)、ロゴ、短い広告見出し(5つまで)、長い広告見出し、説明文などをパーツとして入稿すると、媒体側が広告枠のサイズやデザインに合わせて、最適な組み合わせの広告を自動生成してくれます。手間が少なく、あらゆる配信面に柔軟に対応できるのが強みです。

- イメージ広告(バナー広告): デザイナーなどが制作した、完成形の画像ファイル(JPG, PNG, GIFなど)を、指定されたファイルサイズとピクセルサイズに合わせてアップロードします。

クリエイティブを入稿すると、広告は媒体社の審査にかけられます。広告ポリシー(公序良俗に反していないか、誇大広告ではないか、など)に違反していないかがチェックされ、承認されると広告の配信が開始されます。審査には通常1営業日ほどかかります。

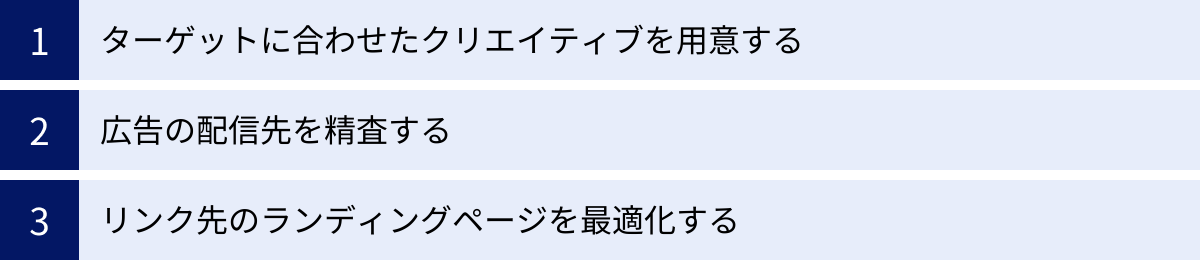

ディスプレイ広告で成果を出すための3つのポイント

広告の配信を開始してからが、本当のスタートです。成果を最大化するためには、継続的な分析と改善が欠かせません。ここでは、運用フェーズで特に重要となる3つのポイントを紹介します。

① ターゲットに合わせたクリエイティブを用意する

ディスプレイ広告の成否は、クリエイティブが9割と言っても過言ではありません。どれだけ精緻なターゲティングを行っても、表示される広告に魅力がなければ、ユーザーの心は動きません。

重要なのは、「誰に、何を、どのように伝えるか」を考え抜き、ターゲティング設定とクリエイティブの内容を完全に一致させることです。

- 潜在層向け(新規顧客向け):

- 課題の提示: 「その肌の悩み、あきらめていませんか?」のように、ユーザーが潜在的に抱える悩みを言語化して「自分ごと」だと思わせる。

- ベネフィットの訴求: 商品を使うことで得られる未来(例:理想の肌、快適な生活)をイメージさせるビジュアルやコピーを用いる。

- 意外性・新規性: 「〇〇から生まれた新発想の美容液」のように、目新しさで興味を引く。

- 顕在層向け(リターゲティングなど):

- 具体的な数値・実績: 「顧客満足度95%」「導入実績5,000社」など、信頼性を高める客観的なデータを示す。

- 購入の後押し: 「今なら初回限定50%OFF」「送料無料キャンペーン中」といった、今すぐ行動すべき理由(インセンティブ)を提示する。

- 不安の解消: 「安心の30日間返金保証」「専門スタッフが徹底サポート」など、購入のハードルとなる不安要素を取り除く。

また、A/Bテストを積極的に実施し、データに基づいてクリエイティブを改善し続けることが不可欠です。画像、キャッチコピー、ボタンの色や文言(「詳しくはこちら」「無料でお試し」など)といった要素を少し変えるだけで、クリック率やコンバージョン率が大きく変わることがあります。常に複数のパターンを試し、「勝ちクリエイティブ」の傾向を掴んでいくことが、成果への最短ルートです。

② 広告の配信先を精査する

広告の配信を開始したら、定期的に管理画面から「プレースメントレポート」を確認し、広告が実際にどのWebサイトやアプリに表示されているかをチェックする習慣をつけましょう。

配信レポートを分析すると、以下のようなことが分かります。

- 非常に多くのクリックを集めているが、全くコンバージョンにつながっていないサイト

- クリックは少ないが、コンバージョン率が非常に高い優良なサイト

- 自社のブランドイメージとは合わない、掲載されたくないサイト

このような分析に基づき、成果の悪い配信先やブランドイメージにそぐわない配信先を「除外プレースメント」に設定します。これにより、無駄な広告費の流出を防ぎ、予算をより効果の高い配信面に集中させることができます。逆に、コンバージョン率が高い優良な配信先に対しては、入札単価を強化するといった調整も有効です。

この「配信先の最適化」は、ディスプレイ広告の費用対効果を改善する上で、地味ながらも非常に効果の高い施策です。

③ リンク先のランディングページを最適化する

ディスプレイ広告の運用では、広告クリエイティブばかりに目が行きがちですが、広告をクリックした先の「ランディングページ(LP)」の品質も、最終的なコンバージョンを左右する極めて重要な要素です。

せっかく魅力的な広告でユーザーの期待感を高めても、遷移先のLPが期待外れであれば、ユーザーは即座に離脱してしまいます。広告からLPまでの一連の体験を設計することが重要です。

【LPO(ランディングページ最適化)のチェックポイント】

- 広告とLPの一貫性: 広告のキャッチコピーや訴求内容(例:「50%OFF」)が、LPのファーストビュー(最初に表示される画面)で明確に確認できるか。

- 明確なCTA: ユーザーに取ってもらいたい行動(購入、申し込み、資料請求など)を促すボタン(CTA: Call To Action)が、目立つ色や分かりやすい文言で、適切な位置に設置されているか。

- モバイルフレンドリー: スマートフォンで閲覧した際に、文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりしないか。表示崩れは起きていないか。

- 表示速度: ページの読み込みが遅くないか。表示速度の遅延は、ユーザーの離脱に直結します。

- 入力フォームの最適化(EFO): 問い合わせや申し込みのフォームで、入力項目が多すぎないか。入力エラーが分かりやすく表示されるか。

「広告はLPへの招待状」です。広告で集めた貴重なアクセスを無駄にしないためにも、ユーザーがストレスなく目的を達成できるLPを用意することが、コンバージョン率を最大化するための鍵となります。

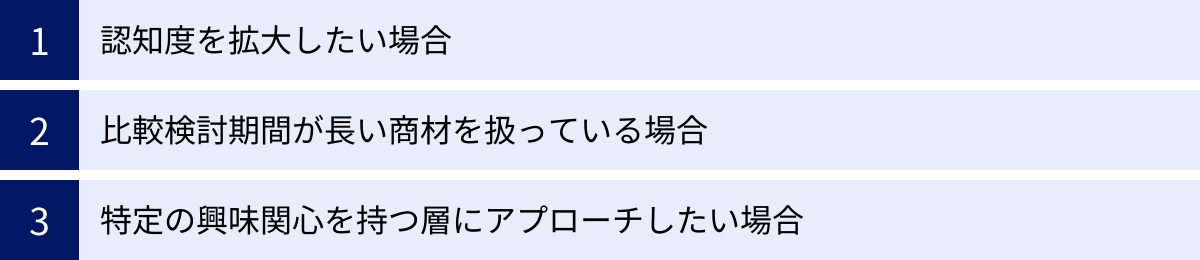

ディスプレイ広告が向いているケース

ディスプレイ広告は万能ではありません。自社の商材やマーケティングの目的によって、向き不向きがあります。ここでは、特にディスプレイ広告が有効に機能する代表的なケースを3つ紹介します。

認知度を拡大したい場合

新商品や新サービスのローンチ時、あるいはスタートアップ企業がこれから市場に打って出るといった、ブランドや製品の「認知度」をゼロベースから引き上げたいフェーズにおいて、ディスプレイ広告は最も効果的な手法の一つです。

リスティング広告は、そもそもその商品やブランド名、あるいは関連キーワードを知っている人でなければ検索しないため、全くの無名な状態から認知を広げるのには不向きです。

一方、ディスプレイ広告は、ターゲットとなりうるユーザーが日常的に見ているWebサイトやアプリに広告を配信することで、検索行動を伴わずに強制的に視界に入れることができます。

低コストで幅広い層にリーチできるため、まずは「こんな商品があるんだ」「こんな会社があるんだ」という第一の気づきを与える「空中戦」として非常に有効です。大規模なテレビCMを打つ体力がない企業でも、ディスプレイ広告ならターゲットを絞って効率的に認知を獲得することが可能です。

比較検討期間が長い商材を扱っている場合

住宅、自動車、保険、高価格帯の家電、BtoBの業務システムなど、ユーザーがその場ですぐに購入を決めるのではなく、長期間にわたって情報収集や比較検討を行う高関与商材を扱っている場合、ディスプレイ広告、特に「リターゲティング」が絶大な効果を発揮します。

これらの商材の検討者は、複数の競合サイトを何度も訪問し、機能や価格、評判などをじっくり比較します。その長い検討期間中に、何もアプローチをしなければ、自社のことは次第に忘れられてしまうでしょう。

そこでリターゲティング広告を活用し、一度自社サイトを訪れた検討中のユーザーに対して、定期的に広告を表示し続けることで、自社ブランドを常に記憶の片隅に留めてもらう(刷り込み効果)ことができます。

「あのサイトももう一度見てみよう」と思い出してもらい、比較検討の候補から脱落するのを防ぎます。さらに、「導入事例」や「お客様の声」といったコンテンツを広告で訴求することで、検討を後押しすることも可能です。

特定の興味関心を持つ層にアプローチしたい場合

マス広告ではアプローチが難しい、ニッチな趣味や特定のライフスタイルを持つ層をターゲットとする商材にも、ディスプレイ広告は非常に適しています。

例えば、

- 特定の年代の海外アニメのフィギュア

- 希少な犬種専門のペットフード

- ヴィーガン向けの化粧品

- トライアスロン愛好家向けのサプリメント

といった商材は、ターゲットとなる母数は少ないですが、その分野への関心や熱量は非常に高いという特徴があります。ディスプレイ広告の詳細なターゲティング機能(アフィニティ、インマーケット、カスタムオーディエンスなど)を活用すれば、こうした「特定の興味関心を持つ層」をピンポイントで狙い撃ちすることが可能です。

「トライアスロン」に関連するWebサイトやブログに広告を配信したり、「ヴィーガン」というキーワードに関心を持つユーザーに広告を表示したりすることで、広告費を無駄にすることなく、最も響く可能性の高いユーザーに直接メッセージを届けることができます。

ディスプレイ広告の運用に強みを持つ代理店3選

ディスプレイ広告は自社でも運用可能ですが、高度なターゲティングやクリエイティブ改善、効果測定には専門的な知識と経験が必要です。リソースが不足している場合や、より高い成果を求める場合には、専門の広告代理店に依頼するのも有効な選択肢です。ここでは、ディスプレイ広告の運用に強みを持つ代表的な代理店を3社紹介します。

① 株式会社サイバーエージェント

国内トップクラスのインターネット広告事業を展開する大手代理店です。特に広告運用におけるテクノロジー活用に強みを持ち、AIを活用して広告効果を予測し、クリエイティブ制作から配信までを最適化する「極予測AI」などの独自ツールを開発・提供しています。豊富な資金力とデータ、優秀な人材を背景に、大規模なプロモーションや最先端の広告手法を取り入れたい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社サイバーエージェント 公式サイト

② アナグラム株式会社

運用型広告の領域で高い専門性を誇るスペシャリスト集団として知られる代理店です。一つひとつのアカウントに深く向き合い、企業のビジネス成果に貢献することを重視した丁寧なコンサルティングに定評があります。書籍の執筆やセミナー登壇などを通じて、業界全体の知識レベル向上にも貢献しており、その情報発信力と知見の深さは多くの広告主から信頼を得ています。透明性の高いレポーティングと、本質的な改善提案を求める企業に適しています。

参照:アナグラム株式会社 公式サイト

③ 株式会社グラッドキューブ

Google Premier PartnerやYahoo!マーケティングソリューション パートナーの中でも最上位の評価を受けるなど、主要な広告媒体から高い運用能力を認められている実力派代理店です。大きな特徴は、自社開発のWebサイト解析・LPOツール「SiTest(サイテスト)」を広告運用と連携させている点です。広告のクリックデータをヒートマップなどで可視化し、ランディングページの改善提案までを一気通貫で行うことで、コンバージョン率の最大化を支援します。広告運用だけでなく、その先の成果まで見据えた総合的なサポートが強みです。

参照:株式会社グラッドキューブ 公式サイト

まとめ

本記事では、ディスプレイ広告の基礎知識から、その仕組み、メリット・デメリット、具体的な始め方、そして成果を出すためのポイントまでを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画広告であり、まだニーズが顕在化していない「潜在層」へのアプローチに強みを持ちます。

- リスティング広告が「刈り取り型」なのに対し、ディスプレイ広告は「種まき型」の広告として、ブランド認知や将来の顧客育成に大きく貢献します。

- 「リターゲティング」を活用すれば、一度サイトを訪れた確度の高いユーザーに再アプローチし、コンバージョンを強力に後押しできます。

- 成果を出すためには、①明確な目的(KPI)設定、②精度の高いターゲティング、③ターゲットに響くクリエイティブ、④最適化されたランディングページ、という4つの要素が不可欠です。

- 少額からでも始められますが、効果的な運用には専門知識が求められるため、必要に応じて専門の代理店を活用することも有効な選択肢です。

ディスプレイ広告は、正しく理解し、戦略的に活用することで、ビジネスの成長を加速させる強力なエンジンとなり得ます。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。