現代の市場において、企業が顧客と長期的に良好な関係を築き、継続的な成果を上げるためには、画一的なアプローチだけでは不十分です。顧客一人ひとりのニーズや価値観が多様化する中で、個々に最適化されたコミュニケーションが求められています。その解決策として、今改めて注目を集めているのが「ダイレクトマーケティング」です。

この記事では、ダイレクトマーケティングの基本的な概念から、マスマーケティングとの違い、具体的なメリット・デメリット、そして現代で活用される主要な手法までを網羅的に解説します。さらに、施策を成功に導くための重要なポイントや、実践に役立つツールについても詳しくご紹介します。これからダイレクトマーケティングに取り組みたいと考えている方、あるいは既に取り組んでいるものの思うような成果が出ていないという方も、ぜひ本記事を参考に、自社のマーケティング活動を次のステージへと進めるヒントを見つけてください。

目次

ダイレクトマーケティングとは?

ダイレクトマーケティングは、現代のマーケティング戦略において中心的な役割を担う手法の一つです。その本質を理解するために、まずは基本的な定義と、従来型のマスマーケティングとの違いを明確に見ていきましょう。

顧客と直接的なコミュニケーションを図るマーケティング手法

ダイレクトマーケティングとは、その名の通り、企業が顧客や見込み客と「直接(ダイレクト)」コミュニケーションを取り、具体的な「反応(レスポンス)」を得ることを目的としたマーケティング手法の総称です。ここでの「反応」とは、商品の購入、資料請求、問い合わせ、会員登録、イベントへの申し込みなど、企業が設定した目標に対する顧客の具体的なアクションを指します。

この手法の最大の特徴は、企業から顧客への一方的な情報発信で終わらない「双方向性」にあります。テレビCMや新聞広告のように不特定多数に向けてメッセージを発信するのではなく、あらかじめ選定した特定の個人やグループに対して、パーソナライズされた情報を届けます。そして、その情報を受け取った顧客からの反応を直接受け取り、測定し、次のアプローチに活かしていくというサイクルを重視します。

例えば、あなたが以前購入したブランドから、誕生月に特別な割引クーポンが添付されたEメールを受け取ったとします。これは、企業が「あなた」という個人を認識し、誕生日という特別なタイミングに合わせて直接アプローチしている典型的なダイレクトマーケティングです。あなたがそのクーポンを使って商品を購入すれば、企業は「このアプローチが成功した」というデータを直接得ることができます。

このように、ダイレクトマーケティングは「誰に」「何を」「いつ」「どのように」伝えれば、最も効果的に行動を促せるかをデータに基づいて追求していく、科学的で顧客中心のアプローチといえます。顧客一人ひとりと対話し、関係性を深めていくことで、短期的な売上獲得だけでなく、長期的な顧客ロイヤルティ(愛着や信頼)の醸成を目指すことが、その本質的なゴールです。

マスマーケティングとの違い

ダイレクトマーケティングの概念をより深く理解するために、従来から広く行われてきた「マスマーケティング」との違いを比較してみましょう。マスマーケティングは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアを通じて、広範囲の消費者に画一的なメッセージを届ける手法です。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | ダイレクトマーケティング | マスマーケティング |

|---|---|---|

| ターゲット | 特定の個人・セグメント(One to One) | 不特定多数(One to Many) |

| コミュニケーション | 双方向(対話型) | 一方向(発信型) |

| 目的 | 具体的な行動喚起、関係構築 | 認知度向上、ブランディング |

| 効果測定 | 容易(レスポンス率、CVRなどで測定) | 困難(効果が間接的・定性的) |

| メッセージ | パーソナライズ、個別最適化 | 画一的、標準化 |

| 主な手法 | DM、Eメール、テレマーケティング、SNS | テレビCM、新聞広告、屋外広告 |

| データベース | 必須(顧客リストが施策の基盤) | 不要(メディアの視聴者・読者が対象) |

| 費用対効果 | 高い(ターゲットを絞るため無駄が少ない) | 低くなりやすい(ターゲット外にもリーチするため) |

この表からわかるように、両者は目的もアプローチも根本的に異なります。マスマーケティングが「ブランドの名前をとにかく多くの人に知ってもらう」ことを得意とするのに対し、ダイレクトマーケティングは「特定の見込み客に購入してもらう」「既存顧客にリピートしてもらう」といった、より直接的な成果を追求するのに適しています。

例えば、新発売の清涼飲料水の認知度を一気に高めたい場合、人気タレントを起用したテレビCMを全国で放映するマスマーケティングが有効でしょう。一方で、過去に特定の健康食品を購入した顧客に対し、関連商品のトライアルセットを案内したい場合は、その顧客リストに基づいてDMやEメールを送るダイレクトマーケティングが最適です。

重要なのは、どちらか一方が優れているというわけではなく、マーケティングの目的やフェーズに応じて両者を戦略的に使い分ける、あるいは組み合わせることです。マスマーケティングで広く認知を獲得し、興味を持った人々をWebサイトに誘導。そこで得た見込み客情報(リード)を元に、ダイレクトマーケティングで個別のアプローチを行い、購買へとつなげる、といった連携が現代のマーケティングでは一般的になっています。

ダイレクトマーケティングが注目される理由

かつてはマスマーケティングが主流だった時代から、なぜ今、ダイレクトマーケティングの重要性が増しているのでしょうか。その背景には、社会や技術の大きな変化が存在します。ここでは、ダイレクトマーケティングが注目される3つの主要な理由を解説します。

顧客ニーズの多様化

現代社会は、価値観やライフスタイルが非常に多様化しています。インターネットやSNSの普及により、人々は膨大な情報に日常的に触れ、自らの興味や関心に基づいて情報を取捨選択するようになりました。かつてのように「みんなが持っているから」「テレビで宣伝しているから」という理由だけで商品が売れる時代は終わりを告げました。

このような環境下では、企業からの一方的な画一的メッセージは、多くの人にとって「自分に関係のない情報」として無視されてしまいます。消費者は、自分の悩みや欲求に寄り添い、的確な解決策を提示してくれる情報を求めているのです。

ここでダイレクトマーケティングが大きな力を発揮します。ダイレクトマーケティングは、顧客の年齢、性別、居住地といった基本的な属性データだけでなく、購買履歴、Webサイトの閲覧履歴、アンケートの回答といった行動データや嗜好データを活用します。これらのデータを分析することで、「この顧客はどのようなことに興味があり、次に何を求めているのか」を高い精度で予測し、一人ひとりの顧客に最適化された「One to Oneコミュニケーション」を実現できるのです。

例えば、アウトドア用品のECサイトが、過去にキャンプ用品を購入した顧客には新製品のテントの情報を、登山用品を購入した顧客には最新のトレッキングシューズの情報を、それぞれ異なる内容のEメールで送るとします。これは、顧客一人ひとりの興味関心に合わせたアプローチであり、全顧客に同じ内容のメールを送るよりも、はるかに高い反応が期待できます。

このように、顧客ニーズが細分化・個別化した現代において、顧客一人ひとりと向き合い、パーソナライズされた体験を提供できるダイレクトマーケティングは、顧客の心を掴み、選ばれ続けるための不可欠な戦略となっています。

デジタル技術の進化による顧客接点の増加

ダイレクトマーケティングが効果を発揮するためには、顧客との「直接的な接点」が不可欠です。かつてその主な手段は、DM(ダイレクトメール)や電話(テレマーケティング)といったオフラインの手法に限られていました。しかし、デジタル技術の飛躍的な進化は、その状況を劇的に変化させました。

スマートフォンの普及により、人々は24時間365日インターネットに接続し、企業は多様なデジタルチャネルを通じて顧客と繋がれるようになりました。具体的には、以下のような接点が生まれています。

- Eメール: 低コストで大量の顧客にアプローチ可能。セグメント配信やステップメールなど、高度な施策も展開できる。

- SNS(Social Networking Service): Facebook, X (旧Twitter), Instagram, LINEなどを通じて、顧客と双方向のコミュニケーションやコミュニティ形成が可能。

- Webサイト・オウンドメディア: 顧客の閲覧履歴や行動データを取得し、コンテンツの最適化やパーソナライズされた情報提供が可能。

- Web広告: リターゲティング広告など、特定の行動を取ったユーザーを追跡して広告を表示できる。

- スマートフォンアプリ: プッシュ通知機能を使えば、リアルタイムで顧客の端末に直接メッセージを届けられる。

- SMS(ショートメッセージサービス): 携帯電話番号さえわかっていれば、高い到達率でメッセージを送信できる。

これらの多様なデジタルチャネルの登場により、企業は顧客の状況やタイミングに合わせて、最も効果的な方法でアプローチできるようになりました。また、デジタルチャネルでは、顧客の反応(開封、クリック、滞在時間、購入など)をすべてデータとして正確に記録できます。このデータが、さらなる施策の精度向上に繋がるという好循環を生み出します。このように、テクノロジーの進化がダイレクトマーケティングの可能性を大きく広げ、その効果を最大化する土壌を整えたのです。

費用対効果の高さと効果測定のしやすさ

ビジネスにおいて、投じた費用に対してどれだけのリターンがあったかを測る「費用対効果(ROI: Return on Investment)」は極めて重要な指標です。この点において、ダイレクトマーケティングはマスマーケティングに比べて大きな優位性を持ちます。

マスマーケティングは、不特定多数にリーチするため、広告費が非常に高額になりがちです。そして、その広告を見た人のうち、どれだけの人が実際に商品を購入したのかを正確に把握することは困難です。「テレビCMの放映期間中に売上が上がった」という相関関係はわかっても、その売上が本当にCMだけの効果なのか、他の要因が絡んでいるのかを切り分けるのは難しいでしょう。

一方、ダイレクトマーケティングは、購入する可能性が高いと判断した特定のターゲット層に絞ってアプローチするため、無駄な広告費を大幅に削減できます。例えば、100万人にリーチするテレビCMに1,000万円かけるよりも、購入見込みの高い1万人のリストに1人あたり100円のDMを送り、100万円のコストで同等以上の成果を上げる、といったことが可能になります。

さらに重要なのが、効果測定の明確さです。ダイレクトマーケティングでは、「誰に」「どの施策で」アプローチした結果、「何件の反応(レスポンス)」があり、「いくらの売上」に繋がったかを、ほぼ1対1で紐づけて計測できます。

- レスポンス率: 施策の対象者全体のうち、反応した人の割合。

- CVR(コンバージョン率): 反応した人のうち、最終的な成果(購入など)に至った人の割合。

- CPA(顧客獲得単価): 1人の顧客を獲得するためにかかった費用のこと。

- ROAS(広告費用対効果): 投じた広告費に対して、どれだけの売上が得られたかを示す指標。

これらの指標を正確に算出できるため、各施策の良し悪しを客観的なデータに基づいて判断し、改善策を立てることが容易になります。例えば、「Aという件名のメールとBという件名のメール、どちらが開封率が高いか」をテスト(A/Bテスト)し、より効果の高い表現を見つけ出すといった、データドリブンな改善活動(PDCAサイクル)を回しやすくなるのです。この費用対効果の高さと効果測定の容易さが、多くの企業にとってダイレクトマーケティングが魅力的な選択肢となる大きな理由です。

ダイレクトマーケティングの3つのメリット

ダイレクトマーケティングが注目される理由と重なる部分もありますが、企業がこの手法を導入することで得られるメリットは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、特に重要な3つのメリットを深掘りして解説します。

① 顧客と良好な関係を築きやすい

ダイレクトマーケティングの最大のメリットの一つは、顧客一人ひとりとの継続的かつ深い関係性を構築できる点にあります。これは、顧客ロイヤルティを高め、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化する上で極めて重要です。

マスマーケティングが「点」のコミュニケーションだとすれば、ダイレクトマーケティングは「線」のコミュニケーションです。顧客の購買履歴や行動データに基づいて、適切なタイミングでパーソナライズされた情報を提供し続けることで、顧客は「この企業は自分のことを理解してくれている」と感じるようになります。これは、単なる売買関係を超えた、信頼と愛着(エンゲージメント)の醸成につながります。

具体例を考えてみましょう。

ある化粧品会社が、顧客Aさんが初めてエイジングケア用の美容液を購入したとします。

- 購入直後: 商品の使い方や効果的なマッサージ方法を解説するサンキューメールを送る。

- 1週間後: 「使い心地はいかがですか?」といったフォローアップのメールを送り、質問や不安がないかを確認する。

- 1ヶ月後: 商品がなくなる頃合いを見計らって、定期購入の案内や、お得な詰め替え用リフィルの情報を送る。

- 3ヶ月後: 季節の変化に合わせて、「乾燥が気になる季節には、このクリームとの併用がおすすめです」といったクロスセルの提案を行う。

このような継続的なコミュニケーションを通じて、企業は顧客の肌の悩みに寄り添うパートナーとしての地位を確立できます。顧客Aさんにとっても、これは単なる売り込みではなく、自分にとって有益な情報提供と捉えるでしょう。結果として、顧客Aさんはこのブランドのファンになり、他の商品も試してみたり、友人に勧めたりする可能性が高まります。

このように、ダイレクトマーケティングは、一回限りの取引で終わらせず、顧客との長期的な関係性を育むことで、安定した収益基盤を築くための強力なエンジンとなります。

② 費用対効果が高い

前章でも触れましたが、費用対効果の高さはダイレクトマーケティングを語る上で欠かせないメリットです。ここでは、そのメカニズムをもう少し詳しく見ていきましょう。

費用対効果が高い理由は、主に2つの要素に分解できます。

1. ターゲティングによる無駄の排除

ダイレクトマーケティングの基本は、自社の製品やサービスを最も必要としている、あるいは購入する可能性が最も高い顧客層にアプローチを集中させることです。これにより、興味のない大多数の人々にまで広告を届けてしまうマスマーケティングに比べて、広告費の「無駄打ち」を劇的に減らすことができます。

例えば、高級ペットフードを販売する場合、マスマーケティングではペットを飼っていない人にも広告が届いてしまいます。しかし、ダイレクトマーケティングであれば、「過去にペット用品を購入したことがある」「ペット関連のWebサイトを頻繁に閲覧している」といったデータを持つ人だけに絞ってアプローチできます。これにより、限られた予算を最も確度の高い見込み客に投下できるため、結果としてCPA(顧客獲得単価)を低く抑えることが可能になります。

2. 既存顧客の維持・育成コストの低さ

マーケティングの世界には、「1:5の法則」という経験則があります。これは、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるというものです。ダイレクトマーケティングは、この「既存顧客の維持・育成」において絶大な効果を発揮します。

既に自社の商品やサービスを利用したことのある既存顧客は、企業に対して一定の信頼を寄せており、新規顧客に比べて次の購入へのハードルが格段に低い状態です。この優良な顧客リストに対して、前述のような継続的なコミュニケーションを通じてアップセル(より高価な商品への乗り換え)やクロスセル(関連商品の合わせ買い)を促すことは、ゼロから新規顧客を探すよりもはるかに効率的です。

定期的な情報提供や特別オファーによって顧客の離反を防ぎ、LTV(顧客生涯価値)を高めていく。これは、ダイレクトマーケティングがもたらす、利益率の高い安定したビジネスモデルの構築に直結する大きなメリットなのです。

③ 施策の効果を測定・分析しやすい

「マーケティングは科学である」と言われることがありますが、ダイレクトマーケティングはまさにその言葉を体現する手法です。施策の成果が、客観的な数値データとして明確に可視化されるため、感覚や経験だけに頼らない、データに基づいた論理的な意思決定が可能になります。

例えば、1万人にEメールを送信した施策を考えてみましょう。

- 開封者数:2,000人 → 開封率:20%

- メール内のリンクのクリッカー数:200人 → クリック率(CTR):10%(対開封者)、2%(対全体)

- リンク先ページでの購入者数:20人 → コンバージョン率(CVR):10%(対クリッカー)、1%(対開封者)

- 施策にかかった総コスト:5万円

- 購入された商品の総売上:20万円

これらのデータから、以下のことがわかります。

- CPA(顧客獲得単価): 5万円 ÷ 20人 = 2,500円

- ROAS(広告費用対効果): 20万円 ÷ 5万円 × 100 = 400%

このように、施策の成果が一目瞭然です。もしCPAが目標値よりも高ければ、「メールの件名が悪くて開封率が低いのか?」「リンク先のページに問題があってコンバージョン率が低いのか?」といった具体的な仮説を立て、改善策を検討できます。

さらに、A/Bテストと呼ばれる手法を用いることで、施策の最適化を加速できます。これは、例えば「キャッチコピーAとキャッチコピーB」「デザインAとデザインB」のように、条件を一つだけ変えた2パターンのクリエイティブを用意し、どちらがより高い反応を得られるかを比較テストする手法です。

この「テスト→測定→分析→改善」のサイクル(PDCAサイクル)を高速で回せることが、ダイレクトマーケティングの強みです。施策を重ねるごとにデータが蓄積され、成功のパターンが見えてくるため、マーケティング活動全体の精度が継続的に向上していきます。この改善プロセスの明確さが、持続的な成果を生み出す基盤となるのです。

ダイレクトマーケティングの2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ダイレクトマーケティングには注意すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、施策を成功させる上で不可欠です。ここでは、代表的な2つのデメリットについて解説します。

① ターゲット設定を誤ると効果が出にくい

ダイレクトマーケティングのメリットは、裏を返せばデメリットにもなり得ます。その最たるものが、ターゲット設定の重要性です。費用対効果の高さは、あくまで「正しいターゲットにアプローチできる」という前提があってこそ成り立ちます。もしこの最初のステップでつまずくと、施策全体が失敗に終わるリスクがあります。

例えば、最新の機能を搭載した高価格帯のスマートフォンをプロモーションするとします。このとき、ターゲットを「テクノロジーに関心が高く、可処分所得の多い20代〜40代のビジネスパーソン」と設定すべきところを、誤って「価格の安さを重視する学生層」のリストにアプローチしてしまったらどうなるでしょうか。どんなに魅力的なDMやEメールを送ったとしても、ターゲットのニーズや支払い能力と合致しないため、ほとんど反応は得られないでしょう。結果として、投じたコストは回収できず、費用対効果は著しく悪化してしまいます。

このように、ダイレクトマーケティングは「誰に」届けるかが施策の成否を大きく左右します。ターゲット設定を誤る原因としては、以下のようなものが考えられます。

- 市場や顧客への理解不足: 顧客が何を求めているのか、どのような課題を抱えているのかを深く理解できていない。

- 思い込みによるターゲティング: データに基づかず、「おそらくこうだろう」という担当者の勘や経験だけでターゲットを決めてしまう。

- 顧客リストの質の低さ: 顧客データが古かったり、情報が不正確だったりすることで、適切なセグメント分けができない。

このデメリットを克服するためには、綿密な市場調査や顧客分析に基づいたペルソナ(理想の顧客像)設定が不可欠です。誰に、何を伝えたいのかを徹底的に考え抜き、精度の高い顧客リストを準備することが、ダイレクトマーケティングの第一歩であり、最も重要な成功要因と言えるでしょう。

② 専門的な知識やノウハウが必要になる

ダイレクトマーケティングは、ただやみくもにDMを送ったり、Eメールを配信したりすれば成果が出るほど単純なものではありません。効果を最大化するためには、多岐にわたる専門的な知識やスキル、ノウハウが求められます。

具体的には、以下のような専門性が必要です。

- データ分析スキル: 顧客データや施策の結果を分析し、インサイト(洞察)を導き出す能力。統計学の基礎知識や、分析ツールを使いこなすスキルが求められます。

- マーケティングツールの運用スキル: MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)といった専門ツールを効果的に設定・運用する知識。

- クリエイティブ制作の知見: 顧客の心に響くコピーライティングや、行動を促すデザイン(CTAボタンの配置など)に関するノウハウ。

- 関連法規に関する知識: 個人情報保護法や特定電子メール法、特定商取引法など、ダイレクトマーケティングに関わる法律を遵守するための知識。これらを軽視すると、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

- 各チャネルへの深い理解: Eメール、SNS、Web広告など、それぞれのチャネルの特性やアルゴリズムを理解し、最適な活用法を見出す能力。

これらのスキルセットをすべて一人の担当者が持つことは難しく、多くの場合、専門チームの組成や、各分野の専門家の協力が必要になります。社内に適切な人材がいない場合は、新たに採用したり、育成したりするための時間とコストがかかります。また、外部の専門機関やコンサルタントに委託するという選択肢もありますが、その場合も当然ながら費用が発生します。

このように、ダイレクトマーケティングを本格的に展開するには、相応の人的リソースや学習コスト、あるいは外部委託コストがかかるという点は、事前に認識しておくべき重要なデメリットです。手軽に始められる側面もありますが、成果を追求していく過程で、専門性への投資が必要になることは避けられないでしょう。

ダイレクトマーケティングの代表的な手法10選

ダイレクトマーケティングには、オフラインからオンラインまで多種多様な手法が存在します。それぞれに特徴や得意な領域があり、目的やターゲットに合わせて適切に使い分けることが成功の鍵です。ここでは、代表的な10の手法について、その概要とメリット・デメリットを解説します。

まずは、各手法の概要を一覧表で比較してみましょう。

| 手法 | 主なチャネル | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ① DM | 郵便 | 物理的な送付物 | 視覚的インパクト、開封率、保存性 | コスト高、準備期間、効果測定の難しさ |

| ② Eメール | Eメール | デジタルメッセージ | 低コスト、即時性、セグメント配信 | 開封率低下、迷惑メール扱い、埋没 |

| ③ テレマーケティング | 電話 | 音声対話 | 直接対話、即時フィードバック、深い訴求 | 人件費高、心理的負担、嫌悪感 |

| ④ SNSマーケティング | SNS | 双方向コミュニケーション | 拡散力、ファン形成、ターゲティング精度 | 炎上リスク、アルゴリズム変動、工数 |

| ⑤ Web広告 | Webサイト | 追跡型広告 | 顕在層への再アプローチ、高いCVR | 広告費、プライバシー懸念(Cookie規制) |

| ⑥ オウンドメディア | ブログ・Webサイト | コンテンツ提供 | 資産化、潜在層育成、信頼構築 | 即効性低い、継続的なリソース必要 |

| ⑦ プッシュ通知 | アプリ・Web | リアルタイム通知 | 高い開封・クリック率、即時性 | 許諾必須、配信頻度によるブロック |

| ⑧ SMS | 携帯電話 | ショートメッセージ | 高い到達・開封率、本人認証 | 文字数制限、画像・動画不可、コスト |

| ⑨ 同梱・同封広告 | 商品配送時 | 物理的な同梱物 | 確実なリーチ、高い開封率、クロスセル | 対象が既存顧客限定、タイミングの制約 |

| ⑩ イベント・セミナー | 対面・オンライン | 体験・学習の場 | 深い関係構築、高い成約率、体験価値 | コスト高、集客の手間、準備期間 |

① DM(ダイレクトメール)

DMは、ハガキや封書、カタログなどの印刷物を、個人や法人の住所宛に直接郵送する、古くからあるダイレクトマーケティングの代表的な手法です。デジタル全盛の時代にあって、その価値が見直されています。

- メリット: 手に取って触れることができる物理的な存在感があり、五感に訴えかけるクリエイティブ(デザイン、紙質、加工など)が可能です。Eメールのように一瞬で削除されることがなく、手元に残りやすいため、開封率が比較的高い傾向にあります。BtoCでは特別感の演出、BtoBでは決裁者に直接届ける手段として有効です。

- デメリット: 印刷費や郵送費がかかるため、Eメールなどに比べて1通あたりのコストが高くなります。また、企画から印刷、発送までに時間がかかるため、即時性には欠けます。効果測定も、クーポンコードやQRコードなどの工夫をしないと難しい場合があります。

② Eメールマーケティング

顧客リストに対して、Eメールを配信する手法です。メールマガジン(メルマガ)や、特定の行動をトリガーに自動配信されるステップメールなど、様々な形式があります。

- メリット: 圧倒的な低コストと配信の即時性が最大の魅力です。顧客の属性や行動履歴に基づいて配信リストを分ける「セグメント配信」により、メッセージのパーソナライズが容易に行えます。効果測定(開封率、クリック率など)もツールで簡単に分析できます。

- デメリット: 日々大量のメールが届く現代では、他のメールに埋もれてしまい、開封されずに削除されたり、迷惑メールフォルダに振り分けられたりするリスクが高いです。読者の興味を引く件名や、価値あるコンテンツを提供する工夫が不可欠です。

③ テレマーケティング(電話)

オペレーターが顧客や見込み客に直接電話をかけ、商品やサービスの案内、アポイントメントの獲得などを行う手法です。インバウンド(受信)とアウトバウンド(発信)があります。

- メリット: 顧客と直接対話できるため、疑問や不安をその場で解消し、相手の反応に合わせた柔軟な対応が可能です。文章では伝えきれないニュアンスや熱意を伝えることができ、高額商品や複雑なサービスの案内に向いています。

- デメリット: 人件費が高く、オペレーターのスキルによって成果が大きく左右されます。また、突然の電話を嫌う人も多く、企業のイメージを損なうリスクも伴います。時間帯や頻度など、顧客への配慮が重要です。

④ SNSマーケティング

X (旧Twitter)、Facebook、Instagram、LINEなどのSNSプラットフォームを活用して、ユーザーと直接コミュニケーションを図る手法です。

- メリット: 「いいね!」やシェアによる高い拡散力が期待でき、ブランドのファン(フォロワー)を育成しやすいのが特徴です。各プラットフォームが持つ詳細なユーザーデータを活用した、精度の高いターゲティング広告も配信できます。

- デメリット: 投稿が意図せず批判を浴びる「炎上」のリスクが常に伴います。また、各SNSのアルゴリズムは頻繁に変わるため、継続的な情報収集と対応が必要です。日々の投稿やコメント対応など、運用に手間と時間がかかります。

⑤ Web広告(リターゲティング広告など)

Web広告の中でも、特にダイレクトマーケティングと親和性が高いのがリターゲティング(リマーケティング)広告です。これは、一度自社のWebサイトを訪れたユーザーを追跡し、別のサイトを閲覧中に自社の広告を表示させる手法です。

- メリット: 自社に既に興味を持っている「顕在層」に再度アプローチできるため、非常に高いコンバージョン率が期待できます。「カートに商品を入れたが購入しなかった」ユーザーに、その商品の広告を表示するなど、具体的な行動に基づいた訴求が可能です。

- デメリット: 広告費が継続的に発生します。また、ユーザーにしつこいという印象を与えたり、プライバシーへの懸念を抱かせたりする可能性があります。近年のCookie規制の動きにより、ターゲティングの精度に影響が出る可能性も指摘されています。

⑥ オウンドメディア・コンテンツマーケティング

自社で運営するブログやWebサイト(オウンドメディア)で、顧客にとって価値のある情報(コンテンツ)を発信し続け、見込み客を育成していく手法です。

- メリット: 広告とは異なり、有益な情報を提供することで、企業の専門性や信頼性を高め、潜在顧客との関係を構築できます。制作したコンテンツはWeb上の「資産」として蓄積され、長期的に集客に貢献します。

- デメリット: 成果が出るまでに時間がかかり、即効性は低いです。質の高いコンテンツを継続的に制作・発信するための企画力、ライティングスキル、そして時間と労力といったリソースが必要になります。

⑦ Webサイト・アプリのプッシュ通知

スマートフォンのアプリやWebブラウザを通じて、ユーザーのデバイスに直接メッセージをポップアップ表示させる手法です。

- メリット: ユーザーがアプリやサイトを開いていない状態でも情報を届けられるため、リアルタイム性が非常に高く、開封率やクリック率もEメールなどに比べて高い傾向にあります。セール情報や新着コンテンツの通知などに効果的です。

- デメリット: 通知を受け取るには、ユーザーからの「許諾」が必須です。配信頻度が高すぎると、ユーザーに不快感を与え、通知をオフにされたり、アプリ自体をアンインストールされたりする原因になります。

⑧ SMS(ショートメッセージサービス)マーケティング

携帯電話の番号宛に、短いテキストメッセージを送信する手法です。

- メリット: スマートフォンの標準機能であるため、アプリのインストールなどが不要で、ほぼ100%に近い高い到達率と、非常に高い開封率を誇ります。本人認証や重要なリマインダー、緊急連絡などに適しています。

- デメリット: 送信できる文字数が全角70文字程度と非常に短く、伝えられる情報が限られます。画像や動画を送ることはできず、1通あたりの送信コストもEメールよりは高くなります。

⑨ 同梱・同封広告

商品を顧客に発送する際に、別の商品のチラシやサンプル、次回使えるクーポンなどを一緒に箱詰めして送る手法です。

- メリット: 商品が届くという期待感と共に開封されるため、広告の開封率がほぼ100%という点が最大の強みです。送料を追加でかけることなく、既存顧客に対してクロスセルやアップセル、リピート購入を効果的に促すことができます。

- デメリット: アプローチできる対象が、直近で商品を購入した既存顧客に限られます。新規顧客の獲得には使えません。また、商品の発送というタイミングでしか実施できないという制約があります。

⑩ イベント・セミナー

製品発表会やユーザーカンファレンス、勉強会などを対面またはオンラインで開催し、顧客や見込み客と直接交流する手法です。

- メリット: 参加者と直接顔を合わせて深いコミュニケーションが取れるため、強い信頼関係を構築できます。製品やサービスを実際に体験してもらうことで、その価値を深く理解してもらいやすく、高い成約率につながることがあります。

- デメリット: 会場費や人件費、機材費などコストが高額になりがちです。また、魅力的なコンテンツを企画し、集客を行うための手間と時間がかかります。

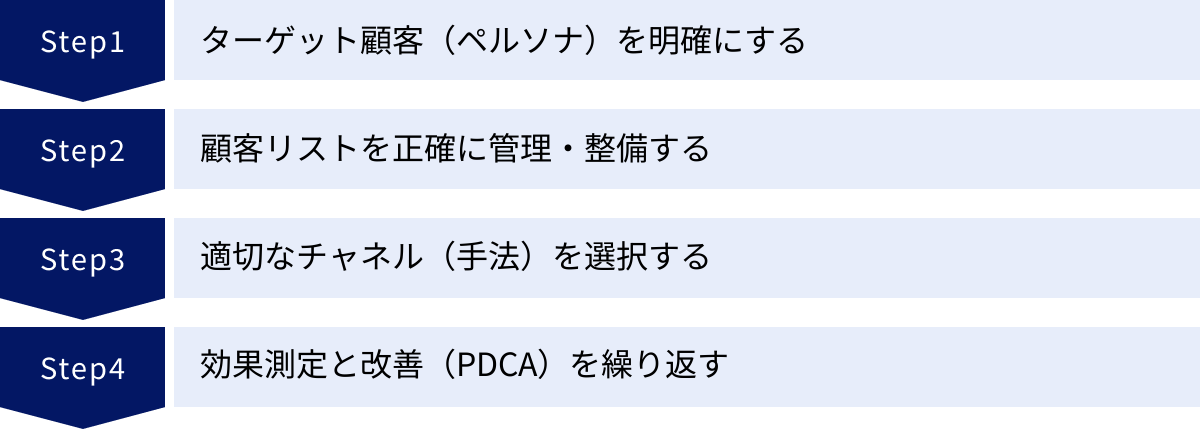

ダイレクトマーケティングを成功させる4つのポイント

多様な手法が存在するダイレクトマーケティングですが、ただやみくもに実行しても成果は上がりません。手法の選択以前に、押さえておくべき普遍的な成功のポイントがあります。ここでは、特に重要な4つのポイントを解説します。

① ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

ダイレクトマーケティングの成否は、「誰に届けるか」で8割が決まると言っても過言ではありません。すべての施策の出発点となるのが、ターゲット顧客像、すなわち「ペルソナ」を明確に設定することです。

ペルソナとは、自社の製品やサービスにとって最も理想的な顧客像を、架空の人物として具体的に描き出したものです。単なる「30代女性」といった曖昧なターゲット層ではなく、以下のような項目を詳細に設定します。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、家族構成

- 仕事: 職業、役職、年収、勤務先の業種・規模

- ライフスタイル: 趣味、休日の過ごし方、価値観、情報収集の方法(よく見るWebサイト、SNSなど)

- 課題・ニーズ: どのような悩みや不満を抱えているか、何を達成したいと思っているか

- 購買行動: 製品を選ぶ際に重視するポイント、意思決定のプロセス

なぜペルソナ設定が重要なのでしょうか。それは、ペルソナが明確になることで、チーム全員が「この人のために」という共通の顧客イメージを持って施策を考えられるようになるからです。

- メッセージの最適化: ペルソナの心に響く言葉遣いやキャッチコピーは何か?

- チャネルの最適化: ペルソナは普段どこで情報を得ているか?(Eメールか、SNSか、雑誌か?)

- タイミングの最適化: ペルソナが最も情報を受け取りやすい時間帯はいつか?

これらの問いに対する答えが、ペルソナ設定を通じて自然と導き出されます。結果として、施策全体の精度が格段に向上し、「自分ごと」として捉えてもらえる確率が高まるのです。ペルソナは一度作って終わりではなく、実際の顧客データや市場の変化に合わせて定期的に見直し、アップデートしていくことが重要です。

② 顧客リストを正確に管理・整備する

ペルソナを明確にしたら、次はそのペルソナに合致する人々が含まれる「顧客リスト」を準備する必要があります。この顧客リストは、ダイレクトマーケティングにおける最も重要な「資産」です。リストの質が、施策の費用対効果を直接的に左右します。

質の高い顧客リストとは、単に名前や連絡先が羅列されているだけのものではありません。以下の条件を満たしている必要があります。

- 正確性: 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報が最新かつ正確であること。古い情報(転居、退職、メールアドレスの変更など)が含まれていると、アプローチが無駄になったり、個人情報漏洩のリスクになったりします。

- 網羅性: 基本的な連絡先に加え、購買履歴、問い合わせ履歴、Webサイトの閲覧履歴、アンケート回答など、顧客を深く理解するための多様なデータが紐づいていること。

- 一元化: 部署ごとや施策ごとにデータが分散している「サイロ化」の状態ではなく、すべての顧客情報が一つのデータベースに統合・管理されていること。

これらの質の高いリストを維持するためには、継続的な「リストクリーニング」と「データの名寄せ」が不可欠です。リストクリーニングとは、宛先不明で戻ってきたDMやエラーになったメールアドレスなどの情報を定期的に削除・修正し、リストを最新の状態に保つ作業です。名寄せとは、同一人物が異なる情報(例:漢字の氏名とひらがなの氏名、古い住所と新しい住所)で複数登録されている場合に、それらを一つに統合する作業を指します。

これらの地道な管理・整備作業を怠ると、せっかくの施策も効果が半減してしまいます。CRM(顧客関係管理)ツールなどを活用し、常にリストを「生きた資産」としてメンテナンスしていく姿勢が求められます。

③ 適切なチャネル(手法)を選択する

ペルソナが明確になり、質の高いリストが準備できたら、いよいよ具体的なアプローチ手法(チャネル)を選択します。ここで重要なのは、「自社がやりたい手法」ではなく、「ターゲットであるペルソナが最も受け入れやすい手法」を選ぶという視点です。

例えば、ターゲットがデジタルデバイスに不慣れな高齢者層であれば、スマートフォンのプッシュ通知やSNSでのアプローチは効果的ではありません。むしろ、手元でじっくり読めるDMや、直接声で説明できるテレマーケティングの方が響く可能性が高いでしょう。逆に、ターゲットが常にスマートフォンをチェックしている若年層であれば、LINEやInstagramのDM、プッシュ通知といったチャネルが有効です。

また、扱う商材の特性もチャネル選択に影響します。

- 高額で検討期間が長い商材(例:住宅、自動車、BtoBシステム): 詳細な情報を提供できるオウンドメディアでのコンテンツ提供や、直接対話で信頼関係を築くセミナー、テレマーケティングなどが適しています。

- 低価格で衝動買いされやすい商材(例:アパレル、コスメ、食品): 視覚的に訴求できるSNSや、タイムセールを通知できるプッシュ通知、Eメールなどが有効です。

さらに、近年では単一のチャネルに頼るのではなく、複数のチャネルを連携させる「クロスチャネル」や「オムニチャネル」といった考え方が主流になっています。「Web広告で興味を持ったユーザーに、後日詳細な資料をDMで送付し、電話でフォローアップする」といったように、各チャネルの強みを活かして顧客との接点を多層的に設計することで、より高い効果が期待できます。

④ 効果測定と改善(PDCA)を繰り返す

ダイレクトマーケティングの最大の強みは、施策の効果をデータで測定できる点にあります。この強みを最大限に活かすためには、施策を「実行して終わり」にせず、必ず効果測定を行い、その結果を次の改善に繋げる「PDCAサイクル」を回し続けることが不可欠です。

PDCAサイクルとは、以下の4つのステップを繰り返す改善手法です。

- Plan(計画): 目的を達成するための仮説を立て、具体的な施策(誰に、何を、いつ、どのように)と、その成果を測る指標(KPI:開封率、CVR、CPAなど)を計画する。

- Do(実行): 計画に基づいて施策を実行する。この際、A/Bテストのように比較できる要素を入れておくと、後の分析がしやすくなる。

- Check(評価・測定): 実行した施策の結果を、設定したKPIに基づいて測定・評価する。計画通りに進んだ点、進まなかった点を客観的なデータで把握する。

- Action(改善): 評価の結果から、施策の成功要因・失敗要因を分析し、改善策を考える。「何が良かったのか」「なぜ悪かったのか」を深掘りし、次のPlanに活かす。

このサイクルを継続的に、そして高速で回していくことで、施策の精度は着実に向上していきます。「今回はDMのキャッチコピーを変えたらレスポンス率が1.2倍になった」「Eメールの配信時間を朝から夜に変えたら開封率が5%上がった」といった小さな成功と学びを積み重ねることが、最終的に大きな成果へと繋がります。ダイレクトマーケティングとは、一発逆転の魔法ではなく、地道なデータ分析と改善の繰り返しによって成果を最大化していく科学的なプロセスなのです。

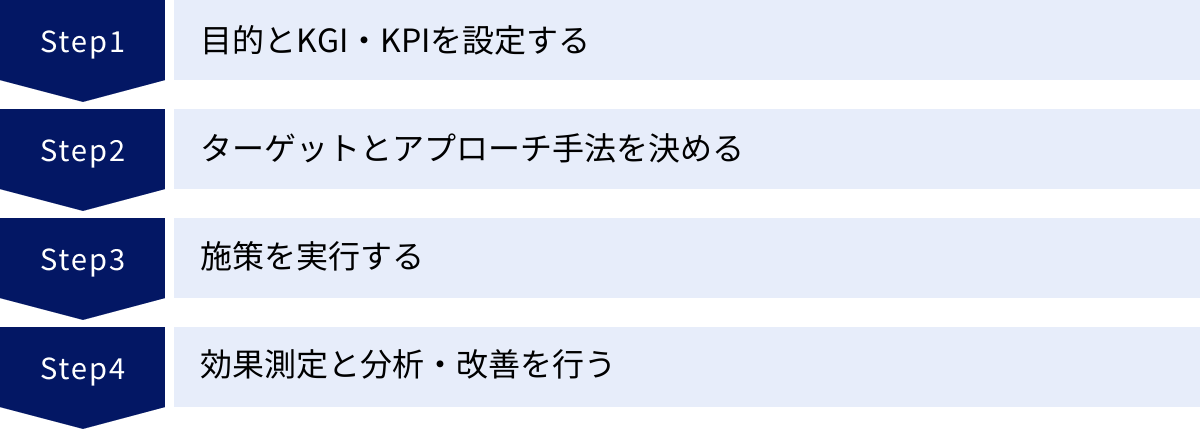

ダイレクトマーケティングの始め方4ステップ

理論やポイントを理解したところで、実際にダイレクトマーケティングを始めるには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。ここでは、初めて取り組む方でも迷わないよう、具体的な4つのステップに分けて解説します。

① 目的とKGI・KPIを設定する

何事も、まず「ゴール」を決めることから始まります。マーケティング施策も例外ではありません。「このダイレクトマーケティング活動を通じて、最終的に何を達成したいのか」という目的を明確にしましょう。

目的の例:

- 新商品の売上を〇〇円達成する

- 休眠顧客を〇〇人掘り起こし、リピート購入につなげる

- 来月開催するセミナーに〇〇人集客する

- Webサイトの資料請求件数を月間〇〇件に増やす

目的が定まったら、その達成度を測るための具体的な数値目標を設定します。ここで重要になるのがKGIとKPIです。

- KGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標): 施策の最終的なゴールとなる指標です。上記の目的例で言えば、「売上〇〇円」「休眠顧客からの購入者数〇〇人」などがKGIにあたります。

- KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な指標です。KGI達成までのプロセスを分解し、各段階での目標数値を設定します。

例えば、KGIが「Eメール経由での売上100万円」だとします。その場合、KPIは以下のように設定できます。

- KPI 1:Eメールの開封率20%

- KPI 2:メールからのクリック率10%

- KPI 3:Webサイトのコンバージョン率5%

- KPI 4:平均顧客単価5,000円

このように具体的な数値を設定することで、施策の進捗状況を客観的に把握でき、問題が発生した際にも「開封率が目標に達していないから、件名を見直そう」といった具体的な対策が立てやすくなります。

② ターゲットとアプローチ手法を決める

ゴールが明確になったら、次に「誰に」「どうやって」アプローチするかを決めます。これは、前章で解説した「成功のポイント」を実践するフェーズです。

1. ターゲット(ペルソナ)の決定

設定した目的に最も貢献してくれるのは、どのような顧客層でしょうか。自社の顧客データを分析したり、市場調査を行ったりして、アプローチすべきターゲット顧客像(ペルソナ)を具体的に描きます。

2. 顧客リストの準備

決定したペルソナに合致する顧客を、自社のデータベースから抽出してリスト化します。このとき、住所やメールアドレスが最新のものになっているかを確認する「リストクリーニング」も忘れずに行いましょう。

3. アプローチ手法(チャネル)の選択

ターゲットの特性や、目的、予算、そして利用できるリソースを考慮して、最も効果的だと思われる手法を選びます。「代表的な手法10選」を参考に、DM、Eメール、SNS、テレマーケティングなどの中から最適なものを選びましょう。複数の手法を組み合わせることも有効です。

このステップで、「誰に(ターゲット)」「何を(メッセージ内容)」「どのチャネルで(手法)」という施策の骨子が固まります。

③ 施策を実行する

計画が固まったら、いよいよ実行に移します。このステップでは、具体的なクリエイティブの制作や配信作業が行われます。

- クリエイティブの制作:

- DMの場合: デザインの作成、キャッチコピーの考案、印刷会社への発注など。

- Eメールの場合: メールの文面作成、HTMLメールのデザイン、配信設定など。

- テレマーケティングの場合: オペレーターが話す内容の台本(トークスクリプト)の作成など。

- 配信・発送の準備:

- 配信リストの最終確認と、配信ツールへのセット。

- DMの場合は、宛名の印字や封入作業、郵便局への持ち込みなど。

- 実行:

- 計画した日時に合わせて、メールの配信、電話の発信、DMの発送を行います。

この際、後の効果測定のために、誰にどのパターンのクリエイティブを送ったかを正確に記録しておくことが重要です。例えば、A/Bテストを行う場合は、グループAとグループBのリストを明確に分けて管理します。

④ 効果測定と分析・改善を行う

施策を実行したら、それで終わりではありません。必ず結果を振り返り、次のアクションに繋げるステップが不可欠です。

1. 効果測定

施策の実行後、一定期間を置いてから、最初に設定したKPIがどの程度達成できたかを測定します。

- DMのレスポンス件数

- Eメールの開封率、クリック率

- Webサイトへのアクセス数、コンバージョン数

- 電話でのアポイント獲得件数

これらの数値を、施策にかかったコストと照らし合わせ、CPA(顧客獲得単価)やROAS(広告費用対効果)も算出します。

2. 分析

測定した結果を分析し、「なぜこの結果になったのか」を考察します。

- 目標を達成できた場合、その成功要因は何か?(キャッチコピーが良かった、オファーが魅力的だった、タイミングが適切だったなど)

- 目標を未達だった場合、その原因はどこにあるのか?(ターゲットがずれていた、メッセージが響かなかった、デザインが見にくかったなど)

A/Bテストを行った場合は、どちらのパターンが優れていたかを比較し、その理由を深く考えます。

3. 改善

分析から得られた学びをもとに、次の施策の改善点を洗い出します。「次回は件名をこのパターンに変えてみよう」「DMのデザインをよりシンプルにしてみよう」といった具体的なアクションプランを立て、次の「①目的とKGI・KPIの設定」のフェーズに戻ります。

このPDCAサイクルを愚直に回し続けることこそが、ダイレクトマーケティングを成功へと導く王道なのです。

ダイレクトマーケティングに役立つおすすめツール・サービス3選

ダイレクトマーケティングを効率的かつ効果的に実施するためには、専門的なツールの活用が不可欠です。ここでは、多くの企業で導入されている代表的な3つのカテゴリのツール・サービスと、それぞれの具体例を紹介します。

① MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、マーケティング活動の様々なプロセスを自動化・効率化するためのプラットフォームです。特に、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連の流れをサポートし、ダイレクトマーケティングの精度と効果を飛躍的に高めます。Eメール配信、Webサイトでの行動追跡、スコアリング(見込み度の点数化)などの機能を持ち、手作業では困難なOne to Oneコミュニケーションを実現します。

HubSpot

HubSpotは、インバウンドマーケティングの思想に基づいて開発された、世界中で高いシェアを誇るMAツールです。顧客を引きつけるためのブログ作成機能やSEOツール、リードを育成するためのEメールマーケティング、そして顧客管理を行うためのCRM機能までが統合されたオールインワン・プラットフォームであることが特徴です。無料から始められるプランも用意されており、中小企業でも導入しやすい点が魅力です。

参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト

Salesforce Pardot

Pardotは、CRM/SFAで世界トップクラスのシェアを持つSalesforce社が提供する、BtoB向けのMAツールです。SalesforceのCRMとシームレスに連携できるため、営業部門とマーケティング部門のデータを一元化し、見込み客の情報をスムーズに共有できる点が最大の強みです。精度の高いスコアリング機能や、ROI分析レポートなど、営業成果に直結する機能が豊富に揃っています。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト

Marketo Engage

Marketo Engageは、Adobe社が提供する高機能なMAツールです。エンタープライズ(大企業)向けに設計されており、複雑なシナリオや大規模なデータにも対応できる柔軟性と拡張性の高さが特徴です。Adobe AnalyticsやAdobe Targetといった他のAdobe Experience Cloud製品と連携させることで、より高度な顧客体験のパーソナライゼーションを実現できます。

参照:アドビ株式会社 公式サイト

② CRM(顧客関係管理)ツール

CRMツールは、顧客に関するあらゆる情報(氏名、連絡先、購買履歴、問い合わせ履歴、商談状況など)を一元管理し、顧客との関係性を維持・向上させるためのシステムです。ダイレクトマーケティングの基盤となる「質の高い顧客リスト」を構築・管理するために不可欠なツールと言えます。

Salesforce Sales Cloud

Sales Cloudは、世界No.1のCRM/SFAプラットフォームです。顧客情報、商談の進捗、過去の活動履歴などを一元的に管理し、営業活動の効率化と生産性向上を支援します。モバイルアプリも充実しており、外出先からでもリアルタイムに情報にアクセス・更新できる点が強みです。PardotなどのMAツールと連携することで、マーケティングから営業、カスタマーサポートまで一貫した顧客対応を実現します。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト

Zoho CRM

Zoho CRMは、非常にコストパフォーマンスに優れ、中小企業から大企業まで幅広い層に支持されているCRMツールです。顧客管理や営業支援だけでなく、マーケティングオートメーションや分析機能など、40以上のアプリケーションが統合されています。多機能でありながら直感的なインターフェースで使いやすく、無料プランも提供されています。

参照:ゾーホージャパン株式会社 公式サイト

kintone

kintone(キントーン)は、サイボウズ社が提供する、業務改善プラットフォームです。厳密にはCRM専用ツールではありませんが、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で自社の業務に合わせた顧客管理アプリや案件管理アプリなどを自由に作成できる柔軟性が特徴です。部署間の情報共有や日報管理など、様々な用途に活用でき、多くの企業で実質的なCRMとして利用されています。

参照:サイボウズ株式会社 公式サイト

③ DM発送代行サービス

物理的なDM(ダイレクトメール)を送る際に、煩雑な作業をアウトソースできるのがDM発送代行サービスです。宛名データの管理から印刷、封入・封緘、そして発送までをワンストップで依頼できます。専門業者に任せることで、コスト削減や時間短縮、そして高い品質を実現できます。

ラクスル

ラクスルは、ネット印刷サービスを基盤としたDM発送代行サービスです。Webサイト上でデザインの作成から印刷、発送までを簡単に完結できます。1,000部といった小ロットから対応可能で、料金シミュレーションもWebで手軽に行えるため、初めてDMを発送する企業でも利用しやすいのが特徴です。

参照:ラクスル株式会社 公式サイト

ジャパンメール

ジャパンメールは、DM発送に特化した老舗の専門業者です。長年の実績に裏打ちされたコンサルティング力に定評があり、単なる発送代行だけでなく、DMの企画やデザイン、効果測定までトータルでサポートしてくれます。個人情報保護に関する認証(プライバシーマーク)も取得しており、セキュリティ面でも安心して依頼できます。

参照:株式会社ジャパンメール 公式サイト

DM-S

DM-Sは、佐川急便グループのDM発送代行サービスです。企画・デザインから印刷、発送、効果検証までをワンストップで提供しています。佐川急便の配送網を活かした信頼性の高い配達が強みであり、販促効果を高めるためのクリエイティブ制作やデータ分析サービスも充実しています。

参照:ディーエムソリューションズ株式会社 公式サイト

まとめ

本記事では、ダイレクトマーケティングの基本概念から、注目される背景、メリット・デメリット、そして具体的な手法や成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

ダイレクトマーケティングとは、単にDMやEメールを送ることではありません。その本質は、テクノロジーとデータを駆使して顧客一人ひとりと向き合い、直接的なコミュニケーションを通じて深い信頼関係を築き、長期的な成果を生み出していく戦略的なアプローチにあります。

顧客のニーズが多様化し、企業からの一方的なメッセージが届きにくくなった現代において、この「One to One」の思想に基づいたマーケティングの重要性はますます高まっています。

ダイレクトマーケティングを成功に導くためには、以下の4つのポイントが極めて重要です。

- ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

- 顧客リストを正確に管理・整備する

- 適切なチャネル(手法)を選択する

- 効果測定と改善(PDCA)を繰り返す

これらの基本原則を押さえ、MAやCRMといったツールを効果的に活用しながら、地道な改善を続けていくこと。それこそが、競争の激しい市場で顧客から選ばれ続けるための確実な道筋となるでしょう。

この記事が、あなたの会社のマーケティング活動を新たなステージへと導く一助となれば幸いです。まずは自社の顧客を見つめ直し、小さな一歩からダイレクトマーケティングの世界に踏み出してみてはいかがでしょうか。