街を歩けば、駅のホームやビルの壁面、店舗の入り口などで、色鮮やかな映像が流れているのを目にする機会が増えました。これらは「サイネージ広告」と呼ばれ、現代のマーケティングにおいて非常に重要な役割を担っています。

従来のポスターや看板とは異なり、動きや音で人々の注目を集め、時間帯や場所に応じて表示内容を柔軟に変更できるサイネージ広告は、多くの企業にとって魅力的な広告媒体です。しかし、その一方で「種類が多くてどれを選べばいいかわからない」「費用はどのくらいかかるのか」「本当に効果があるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、サイネージ広告の基礎知識から、そのメリット・デメリット、種類、費用相場、そして広告効果を最大化するためのポイントまで、網羅的に解説します。サイネージ広告の出稿を検討している企業のマーケティング担当者の方はもちろん、広告業界の最新トレンドに関心のある方も、ぜひ参考にしてください。

目次

サイネージ広告とは?

サイネージ広告は、私たちの生活のさまざまな場面で目にする機会が増えている、新しい形の広告媒体です。ここではまず、サイネージ広告の基本的な定義、注目されるようになった背景、そして市場規模の動向について詳しく解説します。

屋外や店頭で映像を流す広告媒体のこと

サイネージ広告とは、「デジタルサイネージ」と呼ばれる電子的な表示機器を用いて、屋外や公共空間、店舗内などで映像や情報を発信する広告媒体」のことです。デジタルサイネージは、液晶ディスプレイ、LEDビジョン、プロジェクターといった電子機器で構成されており、静止画だけでなく、動画や音声、アニメーションなどを活用して多彩な表現ができます。

従来の広告媒体であるポスターや看板、ネオンサインなどが静的な情報を表示するのに対し、サイネージ広告は動的なコンテンツを配信できる点が最大の特徴です。この「動き」が人々の視線を自然に引きつけ、高い注目度を生み出します。

例えば、以下のような場所で活用されています。

- 交通機関: 駅のコンコースやホームの柱、電車やタクシーの車内

- 屋外: 繁華街の交差点にある大型ビジョン、商業ビルの壁面

- 店舗: スーパーマーケットの売り場、ドラッグストアのレジ横、飲食店の入り口

- 商業施設: ショッピングモールの吹き抜け空間、映画館の上映前スクリーン

これらの場所で、新商品のプロモーション映像、企業のブランドイメージを伝える動画、セール情報や天気予報といったリアルタイムな情報などが配信されています。このように、特定の場所に集まる人々に対して、効果的に情報を届けることができるのがサイネージ広告です。紙媒体の広告のように印刷や貼り替えの手間がかからず、ネットワーク経由で遠隔からコンテンツを更新できる手軽さも、多くの企業に採用される理由の一つとなっています。

サイネージ広告が注目される背景

近年、サイネージ広告が急速に普及し、多くの企業から注目を集めている背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

1. テクノロジーの進化とコストの低下

最も大きな要因は、ディスプレイ技術の目覚ましい進化です。液晶ディスプレイやLEDビジョンは、より高精細・高輝度になりながらも、生産技術の向上によって価格は着実に低下しています。かつては導入のハードルが高かった大型ビジョンも、以前よりは手頃なコストで設置できるようになりました。

また、高速インターネット回線の普及も欠かせない要素です。大容量の動画コンテンツを安定して配信できるネットワーク環境が整ったことで、遠隔地にある多数のサイネージを一元管理し、リアルタイムでコンテンツを更新する「ネットワーク型」の運用が容易になりました。

2. 情報過多社会における高い視認性

現代は、スマートフォンやPCを通じて、常に膨大な情報に晒される「情報過多」の時代です。人々は無意識のうちに情報を取捨選択しており、ありふれた広告は読み飛ばされてしまう傾向にあります。

その中で、動きや音を伴うサイネージ広告は、静的な広告に比べて本能的に人間の注意を引きやすく、際立った存在感を発揮します。街中や移動中といった「オフライン」の環境で、意図せずとも視界に入り込むことで、潜在的な顧客層にも情報を刷り込む効果が期待できるのです。これは、Web広告が届きにくい層へのアプローチ手段としても価値があります。

3. OOH広告のDX(デジタルトランスフォーメーション)

OOH(Out of Home)広告とは、家庭以外の場所で接触する広告の総称で、交通広告や屋外広告などが含まれます。従来、OOH広告は「どれくらいの人が広告を見たか」という効果測定が難しいという課題を抱えていました。

しかし、サイネージ広告の登場により、この状況は大きく変わりつつあります。サイネージに搭載されたカメラやセンサーを活用し、広告の前にいる人の数や属性(性別、年代など)をAIが分析することで、広告の視認者数(インプレッション)を推定する技術が実用化されています。これにより、Web広告のようにデータに基づいた広告配信や効果測定が可能になり、OOH広告の価値が再評価されています。これを「プログラマティックOOH(pDOOH)」と呼び、広告の費用対効果を重視する企業にとって大きな魅力となっています。

4. 生活者の行動様式の変化

スマートフォンの普及により、人々の情報収集のスタイルは大きく変化しました。移動中や待ち時間など、隙間時間を使って情報を得ることが当たり前になっています。サイネージ広告は、こうした生活者の行動動線上に存在し、有益な情報や魅力的なコンテンツを提供することで、隙間時間を価値あるものに変える役割も担っています。例えば、電車の遅延情報をリアルタイムで表示したり、周辺の店舗で使えるクーポンを配信したりすることで、広告でありながら生活者にとっての付加価値を提供できます。

これらの背景から、サイネージ広告は単なる電子看板ではなく、「適切な場所で、適切なタイミングで、適切な相手に、適切な情報を届ける」ことを可能にする、高度なコミュニケーションツールとして進化を続けているのです。

サイネージ広告の市場規模

サイネージ広告への注目度の高まりは、市場規模の拡大という具体的なデータにも表れています。

株式会社CARTA COMMUNICATIONSと株式会社デジタルインファクトが共同で実施した「デジタルサイネージ広告市場規模調査」によると、2023年のデジタルサイネージ広告市場規模は800億円(前年比118.0%)に達すると予測されています。

この市場は今後も力強い成長が続くと見られており、2027年には2023年の約1.8倍にあたる1,497億円にまで拡大すると予測されています。

| 年 | 市場規模(億円) | 前年比 |

|---|---|---|

| 2022年 | 678 | – |

| 2023年(予測) | 800 | 118.0% |

| 2024年(予測) | 954 | 119.3% |

| 2025年(予測) | 1,120 | 117.4% |

| 2026年(予測) | 1,302 | 116.3% |

| 2027年(予測) | 1,497 | 115.0% |

(参照:株式会社CARTA COMMUNICATIONS, 株式会社デジタルインファクト「デジタルサイネージ広告市場規模調査」)

この成長を牽引しているのは、主に「交通」と「屋外」領域です。特に、鉄道(駅や電車内)のデジタルサイネージ広告は、広告媒体としての価値が確立されており、市場全体の大きな割合を占めています。また、タクシーサイネージや、商業施設・店舗、エレベーターなどに設置されるサイネージも急速に普及が進んでいます。

市場拡大の要因としては、前述の「注目される背景」で挙げた要因に加え、以下のような点が挙げられます。

- 広告のプログラマティック取引の進展: 先述のpDOOHの仕組みが整備され、広告主がオンラインで手軽に広告枠を買い付け、効果を可視化できるようになったこと。

- リテールメディアの台頭: 小売事業者が自社の店舗内にサイネージを設置し、来店客に対して広告を配信する「リテールメディア」が新たな収益源として注目されていること。

- クリエイティブ表現の進化: 3D映像など、通行人の度肝を抜くようなクリエイティブ表現が登場し、SNSで拡散されるなど、広告自体の話題性が高まっていること。

このように、サイネージ広告は技術革新と社会の変化を追い風に、今後もますます重要な広告メディアとして成長していくことが確実視されています。

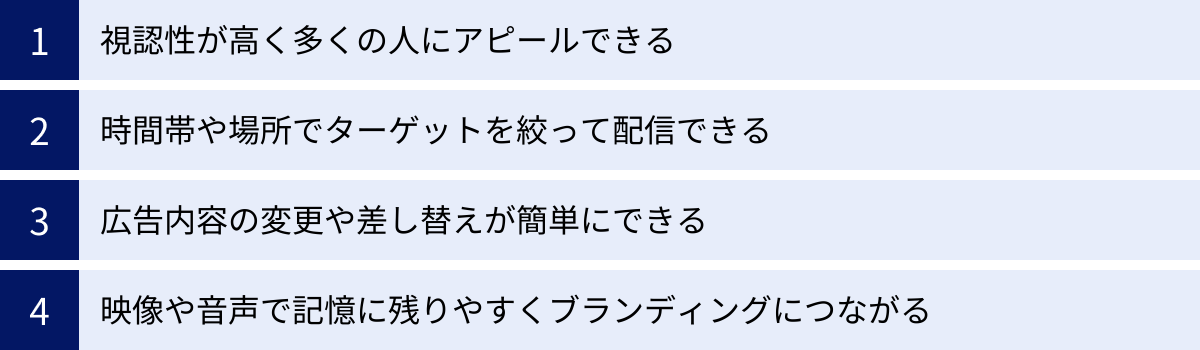

サイネージ広告の4つのメリット・効果

サイネージ広告が多くの企業に選ばれるのには、従来の広告媒体にはない独自のメリットがあるからです。ここでは、サイネージ広告がもたらす4つの主要なメリットと、それがどのような効果につながるのかを具体的に解説します。

① 視認性が高く多くの人にアピールできる

サイネージ広告の最も基本的かつ強力なメリットは、その圧倒的な視認性の高さです。人間の目は、静止しているものよりも動いているものに自然と注意が向くようにできています。サイネージ広告は、動画やアニメーションといった「動き」のあるコンテンツを鮮やかなディスプレイで表示するため、雑多な情報があふれる街中や施設内でも、人々の視線を効果的に集めることができます。

例えば、駅の構内でずらりと並んだポスターの中で、一つだけが動きのある映像だった場合、多くの人が無意識にその映像に目を向けるでしょう。この「アイキャッチ効果」により、広告メッセージが人々の記憶に残りやすくなります。

さらに、サイネージ広告は駅や繁華街の交差点、ショッピングモールといった、日常的に多くの人々が往来する場所に設置されるケースがほとんどです。これにより、性別や年齢を問わない不特定多数の人々に対して、広くブランドや商品を認知させることが可能です。Web広告ではアプローチが難しい、特定のキーワードで検索しないような潜在顧客層にも、繰り返し情報を届けることができます。

この反復的な接触は「ザイオンス効果(単純接触効果)」と呼ばれる心理効果を生み出します。広告に何度も触れるうちに、その商品や企業に対して無意識のうちに親近感や好意を抱くようになり、結果としてブランドイメージの向上や、将来的な購買行動につながる土壌を育むことができるのです。つまり、サイネージ広告は「動き」による瞬間的な注意喚起と、「設置場所」による広範なリーチ力・反復訴求力を兼ね備えていると言えます。

② 時間帯や場所でターゲットを絞って配信できる

Web広告の強みである「ターゲティング」の概念を、オフラインの広告に応用できる点も、サイネージ広告の大きなメリットです。ネットワークに接続されたサイネージ広告は、配信するコンテンツを時間帯や曜日、天候などに応じて柔軟に切り替えることができます。

これにより、その場所・その時間にいる可能性が高いターゲット層に最適化された広告を配信できます。

- 時間帯によるターゲティングの具体例:

- 朝の通勤時間帯(7時~9時): オフィス街の駅では、ビジネスパーソン向けのビジネスツールやエナジードリンクの広告を配信。

- 日中の時間帯(11時~15時): 住宅街に近いスーパーマーケットでは、主婦層向けの夕食の食材や時短調理キットの広告を配信。

- 夕方の帰宅時間帯(17時~19時): 大学の最寄り駅では、学生向けのアルバイト情報やエンターテインメントの広告を配信。

- 深夜(22時以降): 繁華街のビジョンでは、タクシー配車アプリや翌日のイベント告知などを配信。

- 場所によるターゲティングの具体例:

- 空港の国際線ターミナル: 外国人観光客向けの免税店情報や日本土産の広告を配信。

- ドラッグストアの化粧品売り場: ターゲット年代に合わせた新商品のメイクアップ動画を配信。

- フィットネスクラブ内: プロテインドリンクやスポーツウェアの広告を配信。

さらに、外部データと連携することで、より高度なターゲティングも可能です。例えば、気象データと連携し、気温が高い日には清涼飲料水の広告を、雨の日には防水スプレーやデリバリーサービスの広告を自動で配信するといったダイナミックな運用ができます。これにより、視聴者のその時々のニーズに合致した広告を届けることができ、広告効果を飛躍的に高めることが期待できます。

③ 広告内容の変更や差し替えが簡単にできる

従来のポスターや看板広告は、一度掲出すると内容の変更が困難でした。デザインの修正や情報の更新が必要になった場合、新たに印刷し、現地で貼り替え作業を行う必要があり、多大なコストと時間がかかっていました。

一方、デジタルサイネージ広告、特にネットワーク型のものは、管理用のPCから遠隔操作でコンテンツを瞬時に変更・差し替えできます。この運用上の柔軟性は、変化の速い現代の市場環境において非常に大きなアドバンテージとなります。

このメリットが活きる具体的なシーンは多岐にわたります。

- 急なキャンペーンやセールへの対応: 「本日限定タイムセール」「雨の日限定割引」といった突発的なプロモーションも、即座に全店舗のサイネージに反映させることができます。

- 情報の鮮度維持: 飲食店の「本日のおすすめメニュー」や不動産の「最新の空室情報」など、常に最新の情報を提供し続けることが可能です。

- クリエイティブのA/Bテスト: 例えば、午前中はキャッチコピーAの広告を、午後はキャッチコピーBの広告を配信し、周辺の売上データなどと照らし合わせることで、どちらのクリエイティブがより効果的かを検証できます。このPDCAサイクルを回すことで、広告効果を継続的に改善していくことができます。

- ミスの修正: 万が一、広告内容に誤りがあった場合でも、印刷媒体のように回収・再配布する必要がなく、デジタルデータの上書きだけで迅速に修正できます。

このように、コンテンツ管理の即時性と効率性は、運用コストの削減につながるだけでなく、より戦略的で機動的なマーケティング活動を実現するための重要な基盤となります。

④ 映像や音声で記憶に残りやすくブランディングにつながる

サイネージ広告は、映像(視覚)と音声(聴覚)を組み合わせることで、視聴者に強い印象を与え、情報を深く記憶に刻み込む力を持っています。テキストや静止画だけで伝える場合に比べて、動画はストーリーや世界観を表現しやすく、視聴者の感情に直接訴えかけることができます。

例えば、ある飲料メーカーが「爽快感」をテーマにした広告を制作する場合を考えてみましょう。ポスターであれば、冷えたボトルとキャッチコピーで表現しますが、サイネージ広告なら、俳優が製品を飲んで「最高!」という表情をするシーンや、炭酸の泡が弾けるシズル感あふれる映像と音で、その「爽快感」をよりリアルに、そして魅力的に伝えることができます。

このような質の高いクリエイティブは、単なる商品情報の伝達に留まりません。企業の持つビジョンやブランドの世界観を、一貫性のある映像と音楽で表現し続けることで、視聴者の心にポジティブなブランドイメージを構築していきます。先進的で洗練された映像は「革新的な企業」、心温まるストーリーの映像は「顧客に寄り添う誠実な企業」といった印象を醸成し、消費者の共感やロイヤリティを高めるブランディング効果が期待できます。

また、インパクトのある映像はSNSでの拡散のきっかけにもなり得ます。例えば、新宿の大型ビジョンで放映された3Dの巨大な猫の映像は、その斬新さから世界中で話題となり、広告の枠を超えて一つのエンターテインメントとして消費されました。このように、人々が思わず誰かに教えたくなるような魅力的なコンテンツは、広告のリーチを爆発的に広げる可能性を秘めているのです。

サイネージ広告の2つのデメリット

サイネージ広告には多くのメリットがある一方で、出稿を検討する上で知っておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、代表的な2つのデメリットについて、その背景と対策を解説します。

① 広告の出稿までに時間がかかる場合がある

「広告内容の変更や差し替えが簡単にできる」というメリットを聞くと、サイネージ広告はすぐに始められる手軽な媒体だと考えがちです。しかし、これは主に「運用開始後」の話であり、初めて広告を出稿するまでには、相応の準備期間が必要になる点に注意が必要です。

サイネージ広告の出稿プロセスは、一般的に以下のようなステップで進みます。

- 目的・ターゲットの明確化: 何のために、誰に向けて広告を出すのかを社内で定義します。

- 媒体の選定と問い合わせ: 広告の目的に合ったサイネージ(場所、種類)を選び、広告代理店や媒体社に空き状況や料金を問い合わせます。人気の媒体は数ヶ月先まで予約が埋まっていることもあります。

- 契約・申し込み: 広告枠を正式に確保します。

- 広告コンテンツ(クリエイティブ)の制作: ここが最も時間のかかる工程です。動画広告の場合、企画の立案、絵コンテの作成、撮影や素材の準備、編集、ナレーションやBGMの追加(MA作業)など、多くのプロセスを経る必要があり、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。

- 媒体社の審査: 制作した広告コンテンツが、媒体社の設ける表現規定(レギュレーション)や景品表示法などの法律に準拠しているかどうかの審査を受けます。修正が必要な場合は、さらに時間がかかります。

- 入稿: 審査を通過したデータを、指定された期日までに指定のフォーマットで納品します。

このように、特に動画コンテンツの制作には専門的な知識と時間、そしてコストがかかります。静止画であれば比較的短期間で制作できますが、サイネージ広告のメリットを最大限に活かすためには、動きのあるクリエイティブが推奨されます。

このデメリットへの対策としては、広告を出したい時期から逆算し、十分な余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。特に、クリエイティブ制作を外部の制作会社に依頼する場合は、企画から納品までの期間を事前にしっかりと確認しておく必要があります。また、初めての出稿で不安な場合は、企画から媒体選定、制作、入稿までをワンストップでサポートしてくれる広告代理店に相談するのも有効な手段です。

② 効果測定が難しい

サイネージ広告が属するOOH(屋外・交通)広告は、従来から「広告がどれだけの人に見られ、どれだけの効果があったのか」を正確に測定するのが難しいという課題を抱えています。

Web広告であれば、広告が表示された回数(インプレッション)、クリックされた数(クリック数)、そして商品購入や資料請求に至った数(コンバージョン数)まで、ユーザーの行動を詳細にトラッキングできます。しかし、街頭のビジョンや駅のサイネージでは、「誰が」「何秒間」「どのような関心を持って」広告を見たのかを一人ひとり追跡することは、原理的に困難です。

広告を出稿しても、「売上が上がったのはサイネージ広告のおかげなのか、それとも他の施策が功を奏したのか」という因果関係を明確に証明しにくいため、投資対効果(ROI)を厳密に算出することが難しいのが実情です。

ただし、この課題は近年、テクノロジーの進化によって少しずつ改善されつつあります。効果測定のための代表的なアプローチには、以下のようなものがあります。

- 通行量調査に基づく推計: 広告が設置されている場所の通行量データや人流データを基に、広告に接触した可能性のある人数(延べ接触人数)を推計する方法。

- 視聴者調査: 広告の掲出期間中に、サイネージ周辺の通行人を対象にアンケート調査を実施し、広告の認知度や内容の理解度、ブランドイメージの変化などを測定する方法。

- カメラによる視聴分析: サイネージに搭載したカメラで、広告の前を通過した人の数をカウントしたり、AIを用いて性別・年代といった属性を推定したりする技術です。これにより、実際の視認者数(インプレッション)に近いデータを取得できます。(※個人を特定するものではなく、プライバシーに配慮した形で統計データとして処理されます)

- 間接的な効果測定: 広告掲出期間中の「ウェブサイトへのアクセス数」「指名検索数(企業名や商品名での検索数)」「SNSでの言及数」「来店客数」などの変化を観測し、広告との相関関係から効果を推測する方法。

- pDOOHプラットフォームの活用: 株式会社LIVE BOARDなどが提供するサービスでは、携帯電話の位置情報データなどを活用して、インプレッション数を計測し、そのインプレッションに基づいて課金する仕組み(インプレッション課金型)を提供しています。これにより、Web広告に近い感覚で費用対効果を管理することが可能になりつつあります。

これらの方法を組み合わせることで、効果測定の精度は向上しますが、それでもWeb広告のような完璧なトラッキングは難しいのが現状です。そのため、サイネージ広告は、直接的なコンバージョンを追うよりも、ブランド認知度の向上や潜在顧客への刷り込みといった、中長期的なブランディング目的で活用するのが適している、と理解しておくことが重要です。

サイネージ広告の種類

サイネージ広告と一言でいっても、その仕組みや機能によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的な3つのタイプ「ネットワーク型」「スタンドアロン型」「インタラクティブ型」について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。どのタイプを選ぶかは、広告の目的や運用方法に大きく関わってきます。

ネットワーク型

ネットワーク型サイネージは、インターネットや専用回線などの通信ネットワークに接続されているタイプのデジタルサイネージです。本部や管理センターにあるPCから、遠隔地にある複数のディスプレイのコンテンツを一元的に管理・配信・更新できるのが最大の特徴です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 仕組み | 各ディスプレイがSTB(セットトップボックス)を介してネットワークに接続。管理サーバーから配信スケジュールに基づきコンテンツを送信。 |

| メリット | ・複数拠点のサイネージを一元管理できるため、運用効率が非常に高い。 ・リアルタイムでの情報更新が可能(例:タイムセール、緊急告知)。 ・時間帯や曜日、場所ごとに異なるコンテンツを配信するスケジュール設定が容易。 ・機器の稼働状況を遠隔で監視できる。 |

| デメリット | ・インターネット環境が必須。 ・初期費用(システム導入費)や月額費用(システム利用料、通信費)が発生する。 ・スタンドアロン型に比べて導入のハードルがやや高い。 |

| 主な用途 | ・全国展開するチェーン店(小売、飲食など) ・鉄道会社(駅構内、電車内) ・大型商業施設、オフィスビル ・銀行、地方自治体 |

ネットワーク型は、「多拠点に設置されたサイネージを効率的に管理したい」「情報の鮮度が重要で、頻繁にコンテンツを更新したい」というニーズに最適です。例えば、アパレルチェーンが全国の店舗で一斉にセールを開始する際、本社の担当者がPCを操作するだけで、全店舗のサイネージの表示をセール告知に切り替えることができます。また、駅のサイネージで運行情報をリアルタイム表示したり、天気予報と連動した広告を配信したりするのも、このネットワーク型だからこそ可能な芸当です。現代のサイネージ広告の主流はこのネットワーク型であり、pDOOHのようなデータドリブンな広告配信もこのタイプを基盤としています。

スタンドアロン型

スタンドアロン型サイネージは、ネットワークに接続せず、独立して(stand-alone)コンテンツを再生するタイプです。コンテンツの更新は、動画や静止画のデータを入れたUSBメモリやSDカードを、ディスプレイ本体に直接差し込むことで行います。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 仕組み | ディスプレイに内蔵されたメディアプレーヤーが、USBメモリなどの記憶媒体に保存されたデータを読み込み、繰り返し再生する。 |

| メリット | ・ネットワーク環境が不要なため、どこにでも設置できる。 ・システム利用料や通信費がかからず、ランニングコストを抑えられる。 ・導入時の設定がシンプルで、専門的な知識がなくても比較的簡単に運用を始められる。 |

| デメリット | ・コンテンツを更新するたびに、現地で記憶媒体を交換する手間がかかる。 ・複数拠点のサイネージを運用する場合、管理が非常に煩雑になる。 ・リアルタイムな情報更新や、時間帯別の配信設定などはできない。 |

| 主な用途 | ・個人経営の店舗(飲食店、美容室など) ・クリニックや小規模オフィスの受付 ・特定のイベントや展示会での一時的な利用 ・商店街の個店 |

スタンドアロン型は、「設置台数が1台、または少数で、更新頻度も低い」「とにかく初期コストとランニングコストを抑えて手軽に始めたい」という場合に適しています。例えば、個人経営のカフェが、店頭でランチメニューの紹介動画を一日中流し続ける、といった使い方です。コンテンツの更新は月に1回程度であれば、手作業での媒体交換もそれほど負担にはなりません。しかし、複数店舗の情報を本部で一括管理したい場合や、日替わりで情報を更新したい場合には不向きです。手軽に始められる反面、機能や拡張性には限りがあるのがスタンドアロン型の特徴です。

インタラクティブ型

インタラクティブ型サイネージは、視聴者が能動的に関わることができる双方向性(interactive)を持ったタイプです。画面をタッチしたり、体の動きにセンサーが反応したりすることで、表示されるコンテンツが変化します。広告を一方的に見せるだけでなく、「体験」を提供できるのが最大の特徴です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 仕組み | タッチパネル、モーションセンサー、深度カメラ、NFCリーダー、マイクなどの入力装置を搭載。ユーザーのアクションに応じてコンテンツが動的に変化する。 |

| メリット | ・視聴者の参加を促し、非常に高いエンゲージメント(関与)を生み出す。 ・「楽しい」「面白い」といった体験を通じて、ブランドや商品への深い理解と好意を醸成できる。 ・ゲーム性を持たせることで、行列や待ち時間を退屈させない工夫ができる。 ・利用データを収集し、顧客分析に活用できる場合がある。 |

| デメリット | ・特殊な機器やソフトウェアが必要なため、開発・導入コストが非常に高額になる傾向がある。 ・コンテンツの企画・制作の難易度が高く、専門的なノウハウが必要。 ・不特定多数が触れるため、衛生管理やメンテナンスが重要になる。 |

| 主な用途 | ・商業施設のフロア案内、店舗検索 ・博物館やショールームでの展示解説 ・アパレル店舗でのAR(拡張現実)を活用したバーチャル試着 ・イベント会場での参加型ゲームコンテンツ、フォトブース |

インタラクティブ型は、単なる情報伝達ツールではなく、顧客体験(CX)を向上させるためのエンターテインメント装置としての側面が強いです。例えば、ショッピングモールに設置されたタッチパネル式のフロアマップは、目的の店舗までのルートを教えてくれる実用的なツールであり、インタラクティブ型サイネージの一種です。また、化粧品カウンターで、カメラに映した自分の顔にバーチャルでメイクを試せるサイネージは、楽しく商品を試す機会を提供し、購買意欲を高めます。コストや企画のハードルは高いものの、消費者の記憶に強く残り、SNSでの拡散も期待できるため、話題性を創出したい場合や、先進的なブランドイメージを構築したい場合に非常に有効な手法です。

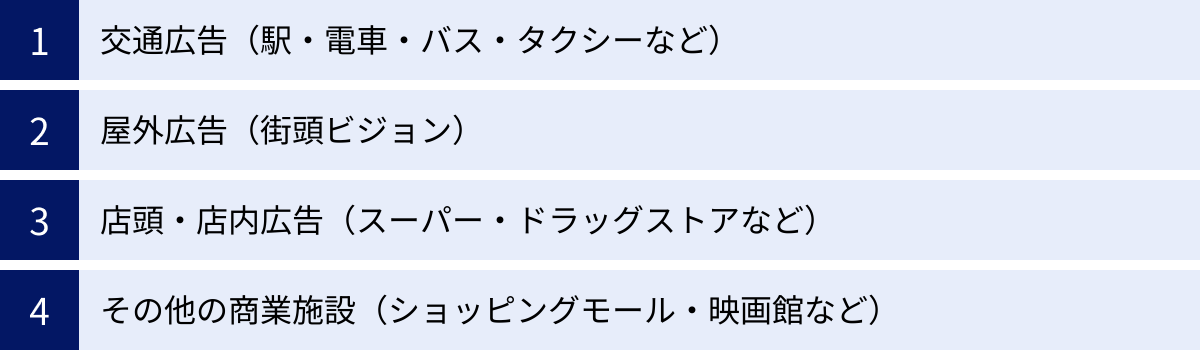

サイネージ広告の主な設置場所

サイネージ広告の効果は、どこに設置されているかによって大きく左右されます。それぞれの場所には特有の環境と、そこに集まる人々の属性や心理状態があります。ここでは、サイネージ広告がよく設置される代表的な場所を挙げ、それぞれの特徴と広告戦略について解説します。

交通広告(駅・電車・バス・タクシーなど)

交通広告は、人々の日常生活における「移動」の瞬間に接触する広告であり、サイネージ広告が最も活発に活用されている領域の一つです。

- 駅サイネージ:

- 特徴: 駅の改札内外、コンコースの壁面、ホーム上の柱(アドピラー)など、駅構内の至る所に設置されています。毎日同じ駅を利用する通勤・通学者に対して、反復的に広告を刷り込む(リーチ&フリークエンシー)のに非常に効果的です。また、首都圏の主要駅など、乗降客数の多い駅では、非常に多くの人々にリーチできます。

- 広告戦略: ビジネスパーソンが多い駅ではBtoBサービスや自己啓発関連、若者が多い駅ではファッションやエンタメ関連など、駅の利用者層に合わせたターゲティングが基本です。移動中の人々がターゲットなので、一瞬で理解できる視覚的なインパクトが求められます。

- 電車内サイネージ(トレインチャンネルなど):

- 特徴: 車両のドア上や窓上に設置された液晶ディスプレイです。電車内という閉鎖された空間で、乗客は他に視線を向ける場所が少ないため、広告への注目度(アテンション)が非常に高いのが強みです。乗車時間がある程度長いため、15秒~30秒程度の比較的長いコンテンツでも視聴されやすい傾向にあります。

- 広告戦略: ニュースや天気予報といった情報コンテンツの合間に広告が流れる形式が一般的で、広告への抵抗感が少ないのが特徴です。乗客がスマートフォンを操作している時間も多いため、音声なしでも内容が伝わるよう、テロップや字幕を工夫することが不可欠です。

- バスサイネージ:

- 特徴: バスの車内やバス停に設置されます。電車に比べて、より地域に密着したルートを運行するため、特定のエリアの住民(主婦、高齢者など)に絞ったアプローチに適しています。

- 広告戦略: 地域のスーパー、クリニック、不動産、学習塾といった、生活に根ざしたサービスの告知に高い効果を発揮します。

- タクシーサイネージ:

- 特徴: 後部座席のヘッドレスト部分に設置されたタブレット端末で広告を配信します。タクシー利用者はビジネス層や富裕層が多い傾向にあるため、高所得者層にターゲットを絞った広告配信が可能です。1対1に近いプライベートな空間で広告に接触するため、高い訴求力が期待できます。

- 広告戦略: BtoBサービス、高級消費財、資産運用、ゴルフ関連などの広告が多く見られます。乗車中は手持ち無沙汰になりがちなため、情報量の多いコンテンツでもじっくり見てもらえる可能性があります。

屋外広告(街頭ビジョン)

屋外広告、特に「街頭ビジョン」は、サイネージ広告の中でも特に規模が大きく、象徴的な存在です。

- 特徴: 渋谷のスクランブル交差点や新宿、大阪の道頓堀といった、国内有数の繁華街のビル壁面に設置された巨大なLEDビジョンが代表例です。その圧倒的なスケール感と存在感は、街のランドマークとして機能し、通行人に強烈なインパクトを与えます。放映される広告は、その街の活気やトレンドを象徴するものとして認識されることもあります。

- 広告戦略: 主な目的は、新商品や大規模イベントの告知、企業のブランディングといった、認知度を最大化させるためのマスアプローチです。特定のターゲットに絞るというよりは、その街を訪れる不特定多数の人々に向けて、ブランドの勢いや世界観をアピールするのに適しています。近年では、ビジョンが飛び出して見えるような3D映像が話題となり、広告そのものがニュースとなってSNSで拡散される事例も増えています。ただし、通行人の視線は常に動いているため、ごく短い時間で「何の広告か」が伝わる、シンプルで分かりやすいクリエイティブが求められます。

店頭・店内広告(スーパー・ドラッグストアなど)

店舗に設置されるサイネージは、消費者の購買行動に直接影響を与えることを目的とした、非常に重要な広告媒体です。これは「リテールメディア」とも呼ばれます。

- 特徴: 店舗の入り口、商品棚(シェルフ)、レジ横、催事スペースなど、顧客の購買動線上にある様々な場所に設置されます。最大の強みは、顧客がまさに商品を選び、購入を決定しようとしている瞬間(PoP: Point of Purchase)に、タイムリーな情報を届けられる点です。

- 広告戦略:

- 入店促進: 店頭のサイネージで、その日の特売品やタイムセール情報を流し、通行人の入店を促します。

- 販売促進(アップセル・クロスセル): 精肉売り場のサイネージで美味しそうなステーキの調理動画と合わせて「焼き肉のタレ」の広告を流したり、パスタ売り場で関連するパスタソースの広告を流したりすることで、合わせ買い(クロスセル)を誘発します。

- 商品理解の促進: 化粧品売り場で、商品の使い方や効果を動画で分かりやすく解説し、顧客の疑問を解消して購入を後押しします。

- 顧客体験の向上: 待ち時間の長いレジ列の近くで、エンタメ性の高いコンテンツやお得な情報を流し、顧客のストレスを軽減します。

このように、店頭・店内広告は「その場での売上」に直結する極めて実践的な広告手法と言えます。

その他の商業施設(ショッピングモール・映画館など)

上記以外にも、サイネージ広告は様々な商業施設で活用されています。

- ショッピングモール:

- 特徴: 施設内の通路、吹き抜け、フードコート、エレベーターホールなどに設置されます。買い物やレジャー目的で来館しているため、消費意欲が高いファミリー層や若者層に効率的にアプローチできます。

- 広告戦略: 施設全体のイベント告知や、各テナント店舗への送客を目的とした広告が中心です。来館者の回遊性を高める役割も担います。

- 映画館(シネアド):

- 特徴: 映画本編が始まる前に、スクリーンで上映される広告です。「シネマ広告」とも呼ばれます。暗い空間の中、スマートフォンの電源はオフにされ、大画面・高音質の完全に集中した環境で広告を届けられるのが最大のメリットです。

- 広告戦略: 上映される映画のジャンルによって観客層が明確に分かれるため、ターゲットを非常に絞りやすい媒体です。例えば、アクション映画なら男性向け商品、恋愛映画なら女性向け化粧品やアパレルといった、親和性の高い広告が効果的です。

その他、ホテルのロビー、空港の搭乗ゲート、美容室の鏡、病院の待合室など、人々が特定の目的を持って滞在する空間においても、その状況や心理状態に合わせたサイネージ広告が活用されています。

サイネージ広告の費用相場

サイネージ広告の出稿を検討する際に、最も気になるのが「費用」です。費用は、広告を出す場所、期間、規模、コンテンツの内容など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳、主な課金形態、そして場所別の費用目安について解説します。

費用の内訳

サイネージ広告にかかる費用は、大きく分けて「広告媒体費」と「コンテンツ制作費」の2つで構成されます。

広告媒体費

広告媒体費は、サイネージの広告枠を使用するための料金、いわゆる「場所代」です。これが費用の大部分を占めることが多く、以下の要素によって決まります。

- 場所(ロケーション): 渋谷スクランブル交差点のような一等地や、新宿駅のような乗降客数が多い主要駅は非常に高額になります。一方、地方都市の駅や郊外の店舗では比較的安価になります。

- サイネージのサイズ・面数: ディスプレイのサイズが大きくなるほど、また広告を放映する面の数が多くなるほど、費用は高くなります。

- 放映期間・時間: 1日だけのスポット放映から、数ヶ月にわたる長期契約まで様々です。一般的に、契約期間が長いほど1日あたりの単価は割安になる傾向があります。

- 放映回数・頻度: 1時間に何回広告を流すかによって料金が変わるプランもあります。多くの人の目に触れる朝のラッシュ時など、時間帯によって料金が変動することもあります。

コンテンツ制作費

コンテンツ制作費は、サイネージで放映する広告クリエイティブ(動画や静止画)を制作するための費用です。この費用も、制作する内容によって数万円から数百万円以上まで大きな幅があります。

- 静止画の場合: デザインの複雑さにもよりますが、比較的安価に制作できます。数万円程度からが目安です。

- 動画の場合: 費用を左右する要素は多岐にわたります。

- 動画の尺(長さ): 15秒、30秒、60秒など、長くなるほど高くなります。

- 表現手法: 既存の素材を組み合わせるだけのシンプルなものか、アニメーションやCGを多用するか、実写で撮影するかによって大きく変動します。

- 実写撮影の有無: 撮影が必要な場合、撮影日数、ロケーション、機材、スタッフ(監督、カメラマンなど)の人件費がかかります。

- 出演者の有無: 著名なタレントやモデルを起用する場合、高額な出演料(ギャランティ)が発生します。

- ナレーション・BGM: プロのナレーターを起用したり、オリジナルの楽曲を制作したりすると追加費用がかかります。

自社にデザインや動画編集のスキルを持つ人材がいれば内製することも可能ですが、クオリティを求める場合は、広告代理店や専門の映像制作会社に依頼するのが一般的です。

広告の費用形態

サイネージ広告の媒体費には、主に2つの課金形態があります。

期間保証型

「1週間」「1ヶ月」といった特定の期間、広告枠を買い取って広告を放映する、最も一般的な方式です。契約期間中は、決められた回数・頻度で広告が確実に表示されることが保証されます。

- メリット: 広告の掲出が保証されており、予算が固定されるため、計画が立てやすい。

- デメリット: 実際に広告を見た人の数(インプレッション)に関わらず費用は一定のため、人通りが少ない時期などでは費用対効果が悪くなる可能性もある。

多くの交通広告や街頭ビジョンでは、この期間保証型が採用されています。料金は「1週間あたり〇〇円」といった形で提示されることが多くなっています。

インプレッション課金型

広告の推定視認者数(インプレッション)に基づいて費用が発生する、比較的新しい方式です。サイネージに設置されたカメラや、周辺のモバイル端末の位置情報データなどから「何人が広告の視認範囲に入ったか」を推計し、その数に応じて料金が課金されます。Web広告のCPM(Cost Per Mille / インプレッション1,000回あたりのコスト)課金に近い考え方です。

- メリット: 実際に広告が見られた分だけ費用が発生するため、無駄なコストを抑え、費用対効果を明確にしやすい。

- デメリット: 天候やイベントなどの外部要因によってインプレッション数が大きく変動するため、最終的な費用が確定しにくく、予算管理が難しい場合がある。

この方式は、株式会社LIVE BOARDなどが展開するプログラマティックOOH(pDOOH)プラットフォームで主に採用されており、データに基づいた効率的な広告出稿を求める広告主に支持されています。

【場所別】広告媒体費の目安

広告媒体費は媒体社や時期によって大きく異なるため、一概には言えませんが、大まかな目安として以下の表を参考にしてください。

【注意】 この表はあくまで一般的な相場観を示すものであり、実際の料金は広告代理店や媒体社へのお問い合わせが必須です。

| 広告媒体 | 費用目安(1週間あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 首都圏の主要駅サイネージ | 50万円~数百万円 | 駅のランク(乗降客数)、設置場所(改札内外、ホーム)、面数によって大きく変動。 |

| 都心部の大型街頭ビジョン | 100万円~500万円以上 | 渋谷、新宿などの一等地。放映回数や時間帯、ビジョンの知名度によって大きく変動。 |

| 電車内サイネージ(1路線) | 50万円~300万円 | JR山手線、東京メトロなど。路線の人気度や、全車両への配信か否かによる。 |

| タクシー広告(都内数千台) | 100万円~400万円 | 配信するタクシーの台数や、配車アプリとの連動など、プランによって変動。 |

| 店頭・店内サイネージ | 数万円~(/台・月) | 機器のレンタルか購入か、配信システムの利用料など、導入形態によって大きく異なる。 |

このように、サイネージ広告の費用はピンからキリまで様々です。自社の広告予算と目的を明確にした上で、最適な媒体を選ぶことが重要になります。

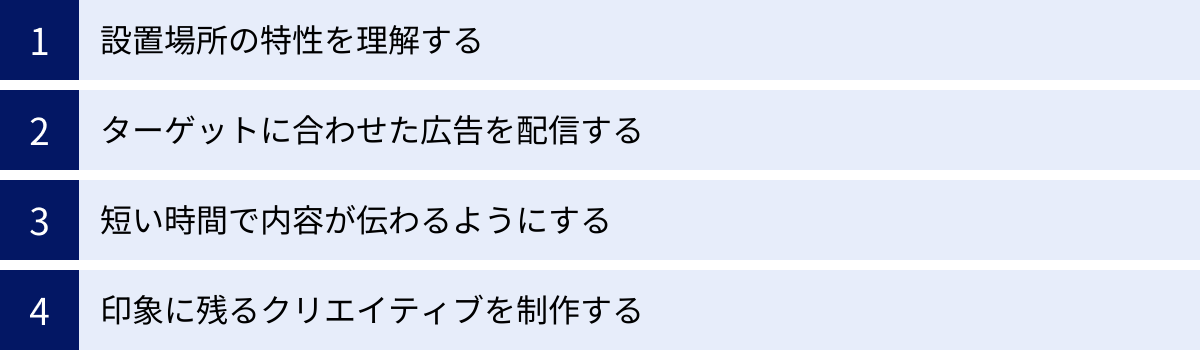

サイネージ広告を成功させるための4つのポイント

サイネージ広告は、ただ映像を流すだけではその効果を十分に発揮できません。出稿するからには、投資したコストに見合う、あるいはそれ以上の成果を出したいものです。ここでは、サイネージ広告の効果を最大化し、成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

① 設置場所の特性を理解する

サイネージ広告の成否は、「ロケーション(設置場所)の文脈をどれだけ深く理解できるか」にかかっています。広告を見る人が「誰で、いつ、なぜ、どのような心理状態でそこにいるのか」を徹底的に分析することが、全ての戦略の出発点となります。

- 通行人の属性と目的:

- オフィス街の駅を利用するのは、平日の朝夕は主にビジネスパーソンです。彼らは急いで移動していることが多く、関心事は仕事や自己投資に関連することが多いでしょう。

- 週末のショッピングモールには、レジャーを楽しむファミリー層やカップルが集まります。彼らはリラックスしており、新しい商品や体験に対してオープンな心理状態にあります。

- 病院の待合室にいる人は、健康への関心が高く、不安や退屈を感じているかもしれません。

- 視聴環境:

- 駅のコンコースのように騒がしい場所では、音声はほとんど聞こえません。

- 繁華街の街頭ビジョンは、周囲に競合する情報(他の看板、ネオン、騒音)が非常に多い環境です。

- タクシーの車内は、プライベートに近い静かな空間です。

これらの特性を無視して、どこでも同じ広告を流すのは非効率的です。例えば、ビジネスパーソンが急ぎ足で通り過ぎる駅の通路で、長々としたストーリーの感動的なCMを流しても、最後まで見てもらえる可能性は低いでしょう。その場所では、力強いキャッチコピーとインパクトのある映像で、一瞬でメッセージを伝える方が効果的です。広告を「配信する」のではなく、その場所に「溶け込ませる」という視点を持つことが成功の鍵です。

② ターゲットに合わせた広告を配信する

設置場所の特性を理解したら、次は「誰に何を伝えたいのか」を具体的に定義します。これは、マーケティングにおける「ペルソナ設定」にあたります。

- ペルソナの具体化: 年齢、性別、職業、年収、ライフスタイル、価値観、抱えている悩みや課題などを、実在する人物のように詳細に設定します。例えば、「都内在住の35歳、IT企業勤務、既婚、子供一人。最近、健康診断の結果が気になり始めた」といった具合です。

- メッセージの最適化: 設定したペルソナが、思わず「これは自分のための情報だ」と感じるようなメッセージを考えます。上記のペルソナであれば、「忙しいあなたでも始められる、手軽な健康習慣」といった切り口が響くかもしれません。

- クリエイティブの最適化: ペルソナが好むであろうデザインのテイスト、色使い、BGM、世界観をクリエイティブに反映させます。若者向けならポップでテンポの良い映像、富裕層向けなら高級感と落ち着きのある映像、といった使い分けが重要です。

ネットワーク型のサイネージであれば、時間帯や曜日によってペルソナを変え、それぞれに最適化した広告を配信することも可能です。ターゲットが明確であればあるほど、広告のメッセージは鋭く、心に刺さるものになります。

③ 短い時間で内容が伝わるようにする

OOH広告全般に言える鉄則ですが、サイネージ広告の視聴者は、テレビCMのようにソファに座ってじっくりと広告を見てくれるわけではありません。ほとんどの人は、移動中や何かのついでに、ほんの数秒間、視界に入れるだけです。

そのため、サイネージ広告のクリエイティブは「短時間で、直感的に内容が伝わる」ように設計する必要があります。

- 標準的な尺は15秒~30秒: これがサイネージ広告で最も一般的な動画の長さです。この短い時間の中で、起承転結を詰め込むのではなく、最も伝えたい一つのメッセージに絞り込むことが重要です。

- 冒頭の「ツカミ」が命: 最初の1~3秒で視聴者の注意を引きつけられなければ、その先は見てもらえません。インパクトのある映像、意外性のある展開、問いかけるようなテロップなど、足を止めさせる工夫が不可欠です。

- テキストは大きく、少なく、読みやすく: 複雑な文章や小さい文字は、一瞬で通り過ぎる視聴者には読めません。キーワードとなる単語を、誰にでも読めるフォントとサイズで、画面に大きく表示することが基本です。

- サイレント再生への徹底した配慮: 駅構内や店内など、音声が出ない(あるいは聞こえづらい)環境で再生されるケースが非常に多いのがサイネージ広告の特徴です。音声がなくてもストーリーやメッセージが完全に伝わるように、テロップ、字幕、モーショングラフィックスを効果的に活用することは、成功のための絶対条件と言っても過言ではありません。

伝えたい情報が多い場合でも、それを無理に一つの広告に詰め込むのではなく、複数のバージョンを作成して時間帯によって変えるなど、情報を「分ける」工夫が求められます。

④ 印象に残るクリエイティブを制作する

多くの情報や広告がひしめく中で、自社の広告を視聴者の記憶に残すためには、ありきたりな表現ではなく、「おっ」と思わせるような独自性のあるクリエイティブが不可欠です。

- 視覚的インパクト: 新宿の3D巨大猫のように、錯視効果を利用してビジョンが立体的に見える映像は、その斬新さで大きな話題を呼びました。技術を駆使して、通行人が思わず二度見してしまうような、強い視覚的インパクトを狙うのは有効な手法です。

- 感情への訴求: 人々は論理よりも感情で動くことが多いです。クスッと笑えるユーモア、心が温まるようなストーリー、感動を呼ぶような美しい映像など、視聴者の感情を揺さぶるコンテンツは、強く記憶に残り、ブランドへの好意を醸成します。

- インタラクティブな仕掛け: 広告の前を通ると映像が変化したり、スマートフォンと連動したキャンペーンを展開したりするなど、視聴者を「傍観者」から「参加者」へと変える仕掛けは、深いエンゲージメントを生み出します。

- ロケーションとの連動: その場所ならではの文脈をクリエイティブに取り入れるのも効果的です。例えば、大阪のビジョンで関西弁のキャッチコピーを使ったり、その日の天気や気温に合わせてキャラクターの服装が変わったりする広告は、親近感や面白さを感じさせます。

これらのポイントは、単に目立つためだけのものではありません。視聴者の心にポジティブな「体験」として刻み込むことで、広告メッセージの受容性を高め、長期的なブランディングに繋げるための重要な戦略なのです。

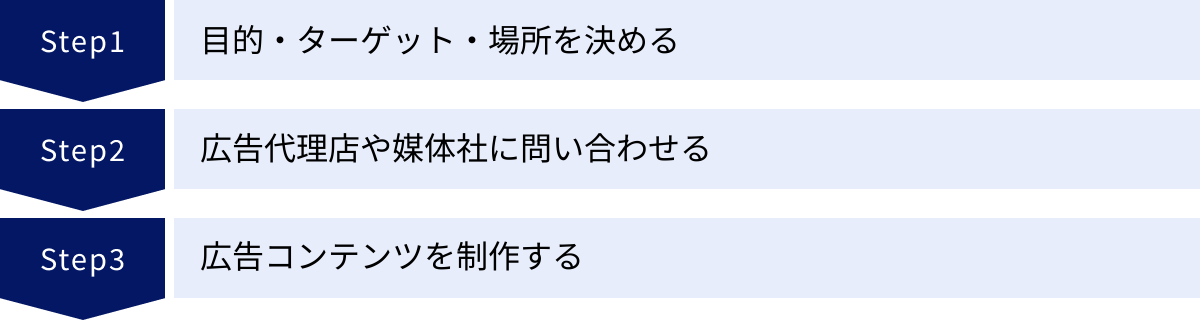

サイネージ広告の始め方3ステップ

サイネージ広告に興味はあるものの、何から手をつければよいか分からないという方も多いでしょう。ここでは、初めてサイネージ広告を出稿する際の基本的な流れを、3つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 目的・ターゲット・場所を決める

広告出稿のプロセスは、戦略を練ることから始まります。この最初のステップが最も重要であり、ここでの決定が後の全ての工程の土台となります。

- 目的(KGI/KPI)の明確化:

まず、「何のためにサイネージ広告を出すのか」という目的を具体的に設定します。これは、広告キャンペーンの最終的なゴール(KGI: Key Goal Indicator)と、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を定義する作業です。- 例1:新商品の認知度向上

- KGI: 発売後1ヶ月でのブランド認知率20%達成

- KPI: 広告掲出エリアでの指名検索数の増加率、SNSでの言及数

- 例2:店舗への来店促進

- KGI: 広告掲出期間中の来店客数10%増加

- KPI: 広告で表示したクーポンコードの利用数、ウェブサイトの店舗情報ページへのアクセス数

- 例3:企業ブランディング

- KGI: 「革新的」「信頼できる」といったブランドイメージの向上

- KPI: 広告掲出後のブランドイメージ調査のスコア

- 例1:新商品の認知度向上

- ターゲットの具体化:

次に、「誰に広告を届けたいのか」というターゲット層を明確にします。前述の「成功させるためのポイント」でも触れたように、年齢、性別、職業、ライフスタイルなどを具体的に想定したペルソナを設定することで、メッセージがぶれなくなります。 - 場所(ロケーション)の選定:

設定した目的とターゲットに最も効果的にアプローチできる場所はどこかを検討します。- ビジネスパーソンにリーチしたいなら、オフィス街の駅やタクシー広告。

- 若者にリーチしたいなら、渋谷や原宿の街頭ビジョンや電車内広告。

- 主婦層にリーチしたいなら、住宅街のスーパーやショッピングモール。

この「目的・ターゲット・場所」の3点セットが、広告戦略の骨子となります。 ここが曖昧なまま進めてしまうと、効果の出ない広告にコストを費やすことになりかねません。

② 広告代理店や媒体社に問い合わせる

広告戦略の骨子が固まったら、次はいよいよ具体的な広告枠を探すフェーズに移ります。相談先には、主に「広告代理店」と「媒体社」の2つの選択肢があります。

- 広告代理店に相談するケース:

- 特徴: 複数の媒体社の広告枠を横断的に取り扱っています。媒体の比較検討から、企画、クリエイティブ制作、効果測定までをトータルでサポートしてくれる場合が多いです。

- メリット: どの媒体が自社の目的に合っているか分からない場合に、専門的な視点から最適なプランを提案してもらえます。複数の媒体社と個別にやり取りする手間が省けます。

- どんな場合におすすめか: 「サイネージ広告の出稿が初めてで、何から始めればいいか分からない」「複数の場所で広告を展開したい」「クリエイティブ制作も含めて一括で任せたい」といった場合。

- 媒体社に直接問い合わせるケース:

- 特徴: 特定のサイネージ(例: JR東日本の駅サイネージ、特定の街頭ビジョンなど)を所有・管理している会社です。

- メリット: 出稿したい媒体が明確に決まっている場合、直接やり取りすることでスピーディーに話が進むことがあります。

- どんな場合におすすめか: 「どうしてもJR山手線のトレインチャンネルに出したい」「渋谷のあのビジョンに広告を出したい」など、出稿したい場所がピンポイントで決まっている場合。

問い合わせる際には、ステップ①で決めた「目的・ターゲット・希望の場所・おおよその予算・希望の出稿時期」を伝えることで、スムーズに具体的な提案や空き状況、料金表などを得ることができます。

③ 広告コンテンツを制作する

広告枠を確保したら、最後にそこで放映する広告コンテンツ(クリエイティブ)を制作します。

- 制作体制の決定:

- 自社で制作(内製): Powerpointやデザインツール(Adobe Illustrator/Photoshopなど)、動画編集ソフト(Adobe Premiere Pro/After Effectsなど)を使って自社で制作します。コストを抑えられますが、専門的なスキルやノウハウが求められます。簡単な静止画やテロップ中心の動画であれば、内製も選択肢の一つです。

- 外部に依頼: 広告代理店や専門の映像制作会社に依頼します。企画の段階から相談でき、プロのクオリティで仕上がりますが、相応の制作費用がかかります。

- 入稿規定(レギュレーション)の確認:

これは非常に重要なプロセスです。 広告を放映する媒体社ごとに、入稿できるデータには厳格なルール(入稿規定)が定められています。- 動画の尺(秒数): 15秒、30秒など

- ファイル形式: MP4、MOVなど

- 解像度(ピクセル数): フルHD(1920×1080)など

- ファイルサイズの上限: 〇〇MBまで

- 音声の有無や仕様: ステレオ、モノラルなど

- 表現に関するガイドライン: 著作権や景品表示法など法令遵守はもちろん、媒体の品位を損なう表現(過度に性的・暴力的など)でないか。

- 入稿締切日: 放映開始日の〇営業日前まで

これらの規定を守らないと、データを受け付けてもらえなかったり、再制作が必要になったりして、放映に間に合わなくなる可能性があります。制作を開始する前に、必ず媒体社から入稿規定を取り寄せ、内容を制作担当者と十分に共有してください。

制作したコンテンツが媒体社の審査を通過し、無事に入稿できれば、晴れて広告の放映開始となります。

サイネージ広告におすすめのサービス・会社5選

サイネージ広告を出稿するにあたり、どの会社に相談すればよいか迷うことも多いでしょう。ここでは、それぞれに特徴のある代表的なサービスや会社を5つ紹介します。自社の目的や規模に合ったパートナーを見つけるための参考にしてください。

① 株式会社LIVE BOARD

株式会社LIVE BOARDは、NTTドコモグループの企業であり、国内におけるプログラマティックOOH(pDOOH)市場を牽引するリーディングカンパニーです。データドリブンな広告配信を強みとしています。

- 特徴:

- インプレッション(広告視認者数)に基づく配信: 携帯電話の位置情報データ等を活用し、広告の前にいる人の数を推計。そのインプレッションに基づいて広告配信や課金を行うため、費用対効果の高い出稿が可能です。

- 豊富なサイネージネットワーク: 全国の主要都市の屋外ビジョン、駅サイネージ、電車内ビジョン、タクシー広告、店舗内サイネージなど、多様なロケーションをネットワーク化しており、一括で配信できます。

- 柔軟な広告配信: Web広告のように、ターゲットの属性や時間帯、天候などに応じて、広告配信をリアルタイムで最適化する柔軟な運用ができます。

- こんな企業におすすめ:

- Web広告のようにデータに基づいて効果を可視化し、ROIを重視したい企業。

- 全国の複数のロケーションに、ターゲットを絞って効率的に広告を配信したい企業。

- 参照: 株式会社LIVE BOARD 公式サイト

② 株式会社リコー (RICOH Digital Signage)

複合機やカメラで世界的に知られる株式会社リコーは、その技術力を活かしてデジタルサイネージ事業も展開しています。機器の提供から運用サポートまで一貫したサービスが特徴です。

- 特徴:

- ワンストップソリューション: ディスプレイなどのハードウェアの提供・設置から、コンテンツ配信システムの構築、広告コンテンツの制作、さらには導入後の保守・運用サポートまで、必要なもの全てをワンストップで提供します。

- 豊富な導入実績: オフィスや工場、小売・飲食店の多店舗展開、医療機関、教育機関など、幅広い業種・業態での豊富な導入実績に基づいたノウハウを持っています。

- 手軽なパッケージプラン: 中堅・中小企業でも導入しやすいように、機器とシステムをセットにした月額制のパッケージプランも用意されています。

- こんな企業におすすめ:

- 自社でサイネージを設置・運用したいが、何から揃えればいいか分からない企業。

- 機器の選定からコンテンツ制作、保守まで一括で任せたい企業。

- 参照: 株式会社リコー 公式サイト

③ 株式会社ヒット

株式会社ヒットは、屋外広告や交通広告を専門に扱う広告会社です。特に大型の街頭ビジョンに強みを持っています。

- 特徴:

- 主要都市の一等地に自社媒体を保有: 新宿、渋谷、秋葉原、大阪、名古屋、福岡といった全国の主要都市の一等地に、インパクトの大きい大型ビジョンを自社媒体として多数保有しています。

- 高い企画力とクリエイティブ制作力: 長年の屋外広告のノウハウを活かし、ロケーションの特性に合わせた効果的な広告の企画や、注目を集めるクリエイティブの制作にも定評があります。

- 広告枠の販売: 自社媒体だけでなく、他社の交通広告や屋外広告の枠も取り扱っており、幅広い選択肢から提案が可能です。

- こんな企業におすすめ:

- 都市部の大型ビジョンで、大規模なブランディングや認知度向上のキャンペーンを実施したい企業。

- 話題性のあるクリエイティブで、強いインパクトを与えたい企業。

- 参照: 株式会社ヒット 公式サイト

④ PITTALA(株式会社クラウドポイント)

株式会社クラウドポイントは、デジタルサイネージの導入実績が豊富な専門会社です。そのクラウドポイントが運営する「PITTALA」は、手軽にサイネージ広告を出稿できるオンラインプラットフォームです。

- 特徴:

- オンラインで手軽に購入可能: 全国の街頭ビジョンや店舗内サイネージなどの広告枠を、ウェブサイト上で簡単に検索し、オンラインで購入まで完結できます。

- 少額・短期間から出稿OK: 「1日から」「1枠から」といった単位で広告枠を購入できるため、テストマーケティングや小規模なキャンペーンにも柔軟に対応できます。

- 分かりやすい料金体系: サイト上に料金が明記されているため、予算が立てやすく、気軽に始められます。

- こんな企業におすすめ:

- まずは少ない予算でサイネージ広告を試してみたい中小企業や個人事業主。

- 特定のイベントに合わせて、短期間だけスポットで広告を出したい企業。

- 参照: PITTALA 公式サイト、株式会社クラウドポイント 公式サイト

⑤ 株式会社AIAD

株式会社AIADは、株式会社IRISと共同で、国内最大級のタクシーサイネージメディア「TOKYO PRIME」を運営しています。

- 特徴:

- ビジネス層・富裕層へのリーチ: 東京23区を中心に、全国の主要都市を走るタクシーの後部座席に設置されたタブレットで広告を配信。タクシー利用者の多くを占める経営者層、管理職、高所得者層に効率的にアプローチできます。

- AIによる広告配信: AIを活用した需要予測により、曜日や時間帯、エリアごとの乗車率を予測し、広告効果が最大化されるように配信を最適化しています。

- 高い注目度: プライベートな移動空間で、乗客の目の前に端末があるため、広告への注目度が非常に高いのが特徴です。

- こんな企業におすすめ:

- BtoBサービス、SaaS、高級消費財、資産運用など、ビジネス層や富裕層をメインターゲットとする企業。

- 決裁権者に直接アプローチしたい企業。

- 参照: 株式会社AIAD 公式サイト、TOKYO PRIME 公式サイト

サイネージ広告に関するよくある質問

ここでは、サイネージ広告に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

どのような業種で活用されていますか?

サイネージ広告は、その汎用性の高さから、BtoC(消費者向けビジネス)からBtoB(法人向けビジネス)まで、業種を問わず非常に幅広く活用されています。

- BtoCでの活用例:

- 小売・流通: スーパーやドラッグストアでの販売促進、アパレルブランドのシーズンプロモーション。

- 飲食: 新メニューの紹介、テイクアウトやデリバリーの案内。

- 不動産: 新築マンションの広告、物件情報。

- 化粧品・美容: 新商品のプロモーション、メイクアップ動画の放映。

- エンターテインメント: 映画、音楽、ゲームの新作告知。

- 自動車: 新型車のブランディング映像。

- 地方自治体・観光: 観光地のPR、イベント告知。

- BtoBでの活用例:

- SaaS・ITツール: ビジネスパーソンが多いオフィス街の駅やタクシーでの広告。

- 人材サービス: 転職フェアの告知、企業の採用ブランディング。

- オフィス用品・サービス: 企業の総務・人事担当者向けサービスの広告。

結論として、サイネージ広告は「特定のエリアにいる人々」や「特定の行動をしている人々」に対してアプローチしたい、あらゆる業種にとって有効なマーケティング手段と言えます。自社のターゲット顧客がどのような場所に集まり、どのような生活動線を持っているかを分析することで、業種に関わらず活用方法を見出すことができます。

広告コンテンツは自社で用意する必要がありますか?

必ずしも自社で用意する必要はありません。 広告コンテンツの制作体制は、企業の予算やリソース、求めるクオリティに応じて、柔軟に選択することが可能です。主な選択肢は以下の通りです。

- 自社で制作する(内製):

- 社内にデザイナーや動画編集者がいる場合に可能な選択肢です。

- メリット: 制作コストを大幅に抑えることができます。社内で意図を直接伝えられるため、スピーディーな修正対応が可能です。

- デメリット: 高度な表現や専門的な撮影には限界があります。担当者のスキルにクオリティが依存します。

- 簡単な静止画や、PowerPointなどで作成したスライドショー形式の動画であれば、多くの媒体で入稿が可能です。

- 広告代理店や制作会社に依頼する:

- 最も一般的な方法です。広告代理店に相談すれば、提携している制作会社を紹介してもらえますし、直接、映像制作会社に依頼することもできます。

- メリット: プロのクリエイターが企画から撮影、編集まで担当するため、非常にクオリティの高いコンテンツが期待できます。サイネージ広告の特性を理解した上での効果的な表現を提案してもらえます。

- デメリット: 制作費用がかかります。費用は動画の内容によって数万円から数百万円以上まで様々です。

- 媒体社が提供する制作サービスを利用する:

- 一部の媒体社では、比較的安価な定型のフォーマットに写真やテキストを当てはめるだけで動画を制作してくれるサービスを提供している場合があります。

- メリット: 低コストかつ短納期で動画コンテンツを用意できます。

- デメリット: デザインの自由度は低くなります。

このように、予算や目的に合わせて最適な制作方法を選ぶことができます。 初めてで不安な場合は、広告代理店に相談し、企画から制作まで一貫してサポートしてもらうのが安心でおすすめです。

まとめ

本記事では、サイネージ広告の基礎知識からメリット・デメリット、種類、費用、成功のポイントまで、多角的に解説してきました。

サイネージ広告は、従来のポスターや看板といった静的なOOH広告が持つ「不特定多数へのリーチ力」と、Web広告のような「柔軟な運用とターゲティング能力」を兼ね備えた、非常に強力なマーケティング手法です。

その主なメリットは以下の4点です。

- 動きと光で人の目を引く「高い視認性」

- 時間や場所で出し分ける「高度なターゲティング」

- 遠隔から即時に更新できる「運用の柔軟性」

- 映像と音で世界観を伝える「ブランディング効果」

一方で、出稿までの準備期間や、Web広告に比べた効果測定の難しさといった側面も理解しておく必要があります。

サイネージ広告を成功させるためには、小手先のテクニック以上に、その本質を理解することが重要です。成功の鍵は、「誰が、なぜ、そこにいるのか」というロケーションの文脈を深く読み解き、ターゲットの心に響くメッセージを、移動中の数秒間で伝わる最適なクリエイティブに乗せて届けることに尽きます。

市場規模も年々拡大しており、3D映像やインタラクティブ技術、AIを活用したデータドリブンな配信など、その表現手法と技術は日々進化を続けています。オフラインとオンラインの垣根を越え、生活者のあらゆる接点で最適なコミュニケーションを実現するツールとして、サイネージ広告の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

この記事が、皆様のマーケティング活動において、サイネージ広告という選択肢を具体的に検討する一助となれば幸いです。