現代のデジタルマーケティングにおいて、動画広告は無視できない中心的な存在へと進化を遂げました。スマートフォンの普及と高速通信網の整備により、人々が日常的に動画コンテンツに触れる時間は飛躍的に増加し、企業が消費者とコミュニケーションを図る上で、動画は極めて強力なツールとなっています。

この記事では、動画広告の基礎知識から、その背景、具体的な種類、そしてビジネスにもたらす多大なメリットまでを網羅的に解説します。さらに、配信媒体ごとの特性や、広告効果を最大化するための実践的なポイントにも深く踏み込んでいきます。動画広告の導入を検討しているマーケティング担当者から、すでに取り組んでいるものの、さらなる成果を求めている方まで、幅広い読者の皆様にとって有益な情報を提供することを目指します。

目次

動画広告とは

動画広告とは、その名の通り、動画フォーマットを用いて配信されるオンライン広告全般を指します。YouTubeなどの動画共有プラットフォーム、FacebookやInstagramといったSNS、ニュースアプリ、Webサイトのコンテンツ内など、デジタル上のあらゆる場所で私たちは動画広告に接触しています。

従来のテキスト広告やバナー広告(静止画)と比較して、動画は映像・音声・テキスト(テロップ)といった複数の要素を組み合わせることで、短時間で圧倒的に多くの情報を伝えられるのが最大の特徴です。製品の魅力やサービスの使い方をデモンストレーションしたり、企業のブランドストーリーを感情豊かに伝えたりと、その表現力は多岐にわたります。これにより、ユーザーの理解を深め、強い印象を残し、最終的には購買や問い合わせといった具体的な行動へと導くことが可能です。

動画広告が注目される背景

動画広告がこれほどまでに注目され、多くの企業がマーケティング戦略の柱として採用するようになった背景には、いくつかの重要な社会的・技術的変化が存在します。

第一に、スマートフォンの爆発的な普及と通信環境の劇的な進化が挙げられます。いつでもどこでも手軽に高品質な動画を視聴できる環境が整ったことで、動画は一部の人のための特別なコンテンツから、誰もが日常的に楽しむ一般的なコンテンツへと変わりました。特に5G(第5世代移動通信システム)の普及は、大容量の動画データを遅延なく送受信することを可能にし、この流れをさらに加速させています。

第二に、SNSプラットフォームの動画シフトです。Instagramのストーリーズやリール、TikTokの短尺動画、FacebookやX(旧Twitter)のタイムライン上での動画再生など、主要なSNSは次々と動画機能を強化し、ユーザーエンゲージメントを高めています。人々がSNSで過ごす時間の多くが動画視聴に費やされるようになり、企業にとってSNSは動画広告を配信する絶好の舞台となりました。

第三に、消費者の情報収集行動の変化です。若い世代を中心に、何かを調べたり学んだりする際に、検索エンジンでテキスト記事を読むよりも、YouTubeなどで解説動画を探す「動画検索」が一般化しています。商品のレビューや使い方、専門的な知識に至るまで、動画による「ながら視聴」や「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視した情報収集が主流になりつつあり、この行動変容に対応するためにも動画広告の重要性は増しています。

最後に、コロナ禍を経たライフスタイルの変化も無視できません。外出自粛などにより「巣ごもり需要」が高まり、人々がオンラインで過ごす時間が増加しました。それに伴い、オンラインでの情報接触、特に動画コンテンツの消費が全世代的に拡大し、企業と消費者の接点として動画広告の価値が再認識されるきっかけとなったのです。

これらの要因が複合的に絡み合い、動画広告は現代のデジタルマーケティングにおいて不可欠な手法としての地位を確立しました。

急成長する動画広告の市場規模

動画広告が注目される背景は、実際の市場規模のデータにも明確に表れています。国内の広告市場において、動画広告は驚異的なスピードで成長を続けている分野です。

株式会社サイバーエージェントが発表した「2023年国内動画広告の市場調査」によると、2023年の動画広告市場は、前年比112%の6,253億円に達する見込みです。これは、インターネット広告市場全体の成長を牽引するほどの勢いであり、多くの企業が動画広告に多額の予算を投じていることの証左です。

さらに、この成長は今後も続くと予測されています。同調査では、2024年には市場規模が7,209億円、そして2027年には1兆228億円に達すると予測されており、数年後には1兆円を超える巨大市場へと成長することが見込まれています。

この急成長を支えているのは、スマートフォン向けの動画広告です。2023年時点でも、動画広告市場全体の約9割をスマートフォン向け広告が占めており、モバイルファーストの時代を象徴しています。また、広告の種類別に見ると、SNSのタイムライン上で配信される「インフィード広告」が市場全体の約6割を占め、SNSプラtałットフォームが動画広告の主戦場であることを裏付けています。

(参照:株式会社サイバーエージェント「2023年国内動画広告の市場調査」)

このような市場の拡大は、単なるトレンドではありません。動画広告が、ユーザーの注意を引きつけ、エンゲージメントを高め、最終的なコンバージョン(成果)に結びつく高い費用対効果を持つ広告手法であると、多くの広告主が認識し、その価値を実感している結果と言えるでしょう。企業が消費者との関係を構築し、ビジネスを成長させていく上で、動画広告への投資はもはや選択肢の一つではなく、必須の戦略となりつつあるのです。

動画広告の主な種類12選

動画広告と一言で言っても、その配信形式や表示場所によって様々な種類が存在します。それぞれの特徴を理解し、広告の目的やターゲットに応じて最適なフォーマットを選択することが、キャンペーン成功の鍵となります。ここでは、主要な12種類の動画広告について、その仕組みや特性を詳しく解説します。

① インストリーム広告

インストリーム広告は、YouTubeなどの動画共有プラットフォームで、本編の動画コンテンツの前後または途中に挿入される形式の広告です。テレビCMに最も近い形式と言えるでしょう。

- プレロール広告: 動画本編が再生される「前」に表示されます。

- ミッドロール広告: 動画本編の「途中」に挿入されます。比較的長い動画で採用されることが多いです。

- ポストロール広告: 動画本編が終了した「後」に表示されます。

インストリーム広告には、一定時間(通常は5秒)が経過するとユーザーがスキップできる「スキップ可能な広告」と、最後までスキップできない「スキップ不可の広告」(通常15秒以下)があります。スキップ可能な広告は、ユーザーに視聴を強制しないため不快感を与えにくい一方、広告主は最初の数秒でユーザーの興味を強く引きつけるクリエイティブが求められます。

② アウトストリーム広告

アウトストリーム広告は、動画コンテンツの「外」で配信される広告を指します。具体的には、Webサイトの記事内や、SNSのフィード、ニュースアプリの記事一覧などのコンテンツの合間に表示されます。

インストリーム広告のように動画の視聴を中断させることがないため、ユーザーの体験を比較的損ないにくいというメリットがあります。ユーザーが広告の表示箇所までスクロールすると自動的に再生が始まり、画面外にスクロールすると停止するのが一般的です。動画コンテンツを視聴する意図のないユーザーにもリーチできるため、幅広い層への認知拡大に適しています。

③ インバナー広告

インバナー広告は、Webサイト上に従来から設置されているバナー広告(静止画広告)の表示枠に、動画を配信する形式の広告です。

最大のメリットは、既存の広告枠をそのまま活用できるため、導入のハードルが低い点です。多くのインバナー広告は、ユーザーがクリックするまで音声が再生されないミュート状態で配信されるため、意図せず大きな音が出てユーザーを驚かせる心配がありません。静止画バナーよりも多くの情報を伝えられるため、クリック率の向上が期待できます。

④ インリード広告

インリード広告は、アウトストリーム広告の一種で、特にWebメディアやニュース記事などのコンテンツを読み進めていくと、その途中に現れる形式の広告を指します。

ユーザーが記事をスクロールし、広告が画面の表示領域に入ったタイミングで動画の再生が自動的に開始されます。コンテンツの流れの中に自然に溶け込む形で表示されるため、広告に対するユーザーの心理的抵抗が少ないのが特徴です。記事の内容に興味を持っているユーザーに対して広告を配信できるため、関連性の高い商材であれば高い効果が見込めます。

⑤ インフィード広告

インフィード広告は、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといったSNSのフィード(タイムライン)や、ニュースアプリの記事一覧など、コンテンツとコンテンツの間に表示される広告です。

周囲のオーガニック投稿(通常の投稿)と同じフォーマットで表示されるため、広告色が薄く、ユーザーに自然な形で情報を受け入れてもらいやすいという大きなメリットがあります。ユーザーが自発的に情報を得るために見ているフィード上に表示されるため、エンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど)を獲得しやすく、高い拡散効果も期待できるフォーマットです。

⑥ オーバーレイ広告

オーバーレイ広告は、YouTubeの動画再生画面の下部に、半透明のバナー形式で表示される広告です。動画コンテンツの視聴を継続しながら、広告を目にすることができます。

動画の視聴を直接的に中断させないため、ユーザーのストレスが比較的少ないのが特徴です。ユーザーはこのバナー広告をクリックして広告主のサイトに遷移できます。動画本編の視聴を妨げたくないが、同時に広告も表示させたい場合に有効な手段です。ただし、表示面積が小さいため、視覚的なインパクトは他の動画広告フォーマットに比べて限定的です。

⑦ バンパー広告

バンパー広告は、YouTubeのインストリーム広告の一種で、最大6秒間のスキップすることができない短い動画広告です。

6秒という短尺であるため、ユーザーにストレスを与えにくく、かつメッセージを簡潔に伝える必要があります。ブランド名や新商品、キャンペーンの告知など、一つの明確なメッセージを繰り返し伝えることで、ユーザーの記憶に刷り込み、認知度を向上させるのに非常に効果的です。他の長尺の動画広告と組み合わせて、リマインダーとして活用されることも多いです。

⑧ TrueViewディスカバリー広告

TrueViewディスカバリー広告は、ユーザーが能動的に動画を探している場面で表示される広告です。具体的には、YouTubeの検索結果ページ、関連動画の横、モバイル版YouTubeのトップページなどに、サムネイル画像とテキストで表示されます。

ユーザーがそのサムネイルをクリックして初めて動画が再生されるため、「広告を視聴することを選択した」関心の高いユーザーにリーチできるのが最大の特徴です。そのため、視聴後のエンゲージメントやコンバージョンに繋がりやすい傾向があります。なお、現在ではこの広告フォーマットは「インフィード動画広告」という名称で、Googleの広告システムに統合されています。

⑨ TrueViewアクション広告

TrueViewアクション広告は、ユーザーにWebサイトへのアクセスや商品の購入、問い合わせといった具体的な行動(アクション)を促すことに特化した広告フォーマットです。

動画広告の下部や最後に、「詳しくはこちら」「無料トライアル」「資料請求」といったカスタマイズ可能なCTA(行動喚起)ボタンが目立つように表示されるのが特徴です。視聴者のコンバージョンを最大化するように最適化されており、見込み顧客の獲得やオンライン販売の促進を目的とするキャンペーンに非常に有効です。このフォーマットも現在では、より多様な配信面をカバーする「動画アクションキャンペーン(VAC)」として提供されています。

⑩ マストヘッド広告

マストヘッド広告は、YouTubeのホームフィードの最上部に表示される、非常に目立つ大型の動画広告です。PCでは横長のワイドスクリーン、モバイルでは画面上部に大きく表示されます。

この広告枠は予約制でのみ購入可能で、特定の期間(通常は24時間)、その国のすべてのユーザーに対して広告を配信できます。そのため、短期間で圧倒的なリーチと認知を獲得したい場合に利用されます。新製品のローンチ、大規模なキャンペーンの告知、映画の宣伝など、インパクトと話題性が求められるプロモーションに最適なフォーマットですが、費用は他の広告に比べて非常に高額になります。

⑪ リワード広告

リワード広告は、主にモバイルゲームアプリなどで利用される広告フォーマットです。ユーザーが動画広告を最後まで完全に視聴することで、ゲーム内の通貨やアイテム、ライフといった報酬(リワード)を得られる仕組みになっています。

ユーザーは報酬を得るために自発的に広告を視聴するため、非常に高い視聴完了率を誇ります。広告主にとっては、確実に最後までメッセージを伝えられるというメリットがあります。一方で、ユーザーの目的はあくまで報酬であるため、広告内容への関心やブランドへの好意が必ずしも高まるとは限らない点には注意が必要です。

⑫ バーティカル動画広告

バーティカル動画広告は、スマートフォンの縦型全画面表示に最適化された動画広告です。InstagramやFacebookのストーリーズ、TikTok、LINE VOOMなどで主流のフォーマットです。

ユーザーがスマートフォンを自然に持ったままの状態で、没入感の高い視聴体験を提供できるのが最大の強みです。横型動画を無理やり縦画面で表示すると上下に黒帯ができてしまい、メッセージが伝わりにくくなりますが、バーティカル動画は画面全体を有効活用してダイナミックな表現が可能です。モバイルファーストが常識となった現代において、極めて重要な広告フォーマットと言えます。

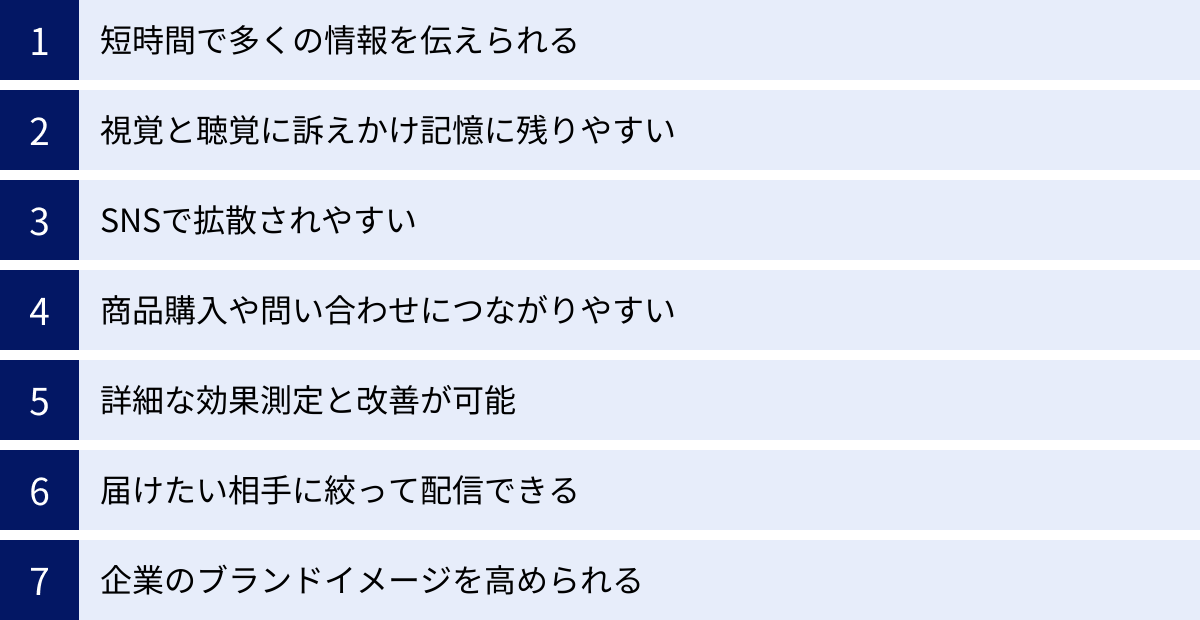

動画広告を配信する7つのメリット

動画広告は、その表現力の豊かさとターゲティング精度の高さから、従来の広告手法では得られなかった多くのメリットを企業にもたらします。ここでは、動画広告をマーケティング戦略に組み込むことで得られる7つの主要な利点について、深く掘り下げて解説します。

① 短時間で多くの情報を伝えられる

動画広告が持つ最大の強みは、その圧倒的な情報伝達能力にあります。マーケティングの世界では「1分間の動画には、Webサイト3,600ページ分の情報量がある」と言われることがあります。これは、アメリカの調査会社Forrester ResearchのJames L. McQuivey博士が提唱した説ですが、この数字自体が厳密な科学的根拠に基づくものではないとしても、動画がテキストや静止画に比べて格段に多くの情報を効率的に伝達できることを的確に表現しています。

動画は、「映像(視覚情報)」と「音声・BGM(聴覚情報)」、そして「テロップ(文字情報)」という3つの要素を同時に活用できます。例えば、新しいソフトウェアの機能を説明する場合、テキストだけで説明しようとすると長文になり、読者は途中で飽きてしまうかもしれません。しかし、動画であれば、実際の操作画面を映しながら、ナレーションで分かりやすく解説し、重要なポイントをテロップで強調することができます。これにより、ユーザーは直感的かつ短時間で製品の価値を理解できます。複雑なメカニズムを持つ製品や、形の無いサービス、利用シーンを想起させたい商材など、文章だけでは魅力が伝わりにくいものほど、動画広告の恩恵は大きくなります。

② 視覚と聴覚に訴えかけ記憶に残りやすい

人間の脳は、テキスト情報よりも映像や音声を含む情報を処理しやすく、記憶に留めやすいようにできています。これは心理学における「デュアルコーディング理論」によって説明できます。この理論は、情報は言語的システムと非言語的(イメージ)システムの2つの経路で処理され、両方のシステムが同時に活性化されると記憶がより強固になるというものです。動画はまさにこの理論を体現しており、映像と音声(ナレーションやBGM)でユーザーの脳に多角的にアプローチするため、静止画やテキスト広告に比べて格段に記憶に残りやすくなります。

さらに、動画はストーリーテリングを通じて視聴者の感情に訴えかけることができます。登場人物への共感、感動的な音楽、ユーモラスな展開などは、視聴者の心に深く刻まれ、広告で紹介された商品やブランドに対してポジティブな感情を抱かせます。このように感情と結びついた記憶は、単なる事実の記憶よりも長期間保持されやすいため、長期的なブランディングにおいても非常に有効です。

③ SNSで拡散されやすい

動画、特にエンターテインメント性や共感性の高い動画は、SNS上での「シェア」や「いいね!」といったユーザーの自発的なアクションを誘発しやすい特性を持っています。ユーザーが「この動画は面白い」「友達にも見せたい」「感動した」と感じたとき、ワンタップで簡単に共有できるのがSNSの魅力です。

広告主が配信した一本の動画が、多くのユーザーによって次々とシェアされ、想定以上の広範囲に情報が伝播していく「バイラル効果(口コミ効果)」が生まれれば、広告費をかけずにリーチを大幅に拡大できます。これは、友人や知人からの共有という「信頼できる情報源」からの推薦という形を取るため、企業が直接発信する広告よりも受け入れられやすく、高い訴求力を持ちます。人々の共感を呼ぶストーリー、驚きのある映像、思わず笑ってしまうようなユーモアなど、感情を動かすクリエイティブは、SNSでの拡散を狙う上で重要な要素となります。

④ 商品購入や問い合わせにつながりやすい

動画広告は、認知拡大やブランディングだけでなく、直接的なコンバージョン(商品購入、資料請求、問い合わせなど)の獲得においても非常に高い効果を発揮します。その理由は、動画が商品の使い方や利用シーンを具体的に見せることができるためです。

例えば、化粧品であれば、モデルが実際に使用している様子を見せることで、テクスチャーや仕上がりのイメージが明確に伝わります。調理器具であれば、その器具を使って手際よく料理が完成する様子を見せることで、視聴者は「自分もこれを使えば便利になりそう」という利用後のベネフィットを具体的に想像できます。このように、動画によるデモンストレーションは、ユーザーの購買前の不安を解消し、所有欲を刺激する効果があります。さらに、動画の最後に「購入はこちら」といったCTA(行動喚起)ボタンを設置することで、視聴者の高まった購買意欲をスムーズに実際の行動へと繋げることができます。

⑤ 詳細な効果測定と改善が可能

デジタル広告の大きな利点の一つは、効果をデータで可視化できる点ですが、動画広告はこの点においても非常に優れています。配信した動画広告に対して、以下のような多岐にわたる指標を詳細に測定できます。

- 表示回数(インプレッション数): 広告が何回表示されたか

- 視聴回数: 広告が何回視聴されたか(媒体の定義による)

- 視聴率: 表示されたうち、何%が視聴されたか

- 視聴完了率: 動画を最後まで視聴したユーザーの割合

- 平均視聴時間: ユーザーが動画を平均で何秒間視聴したか

- クリック数・クリック率(CTR): 広告がクリックされた回数・割合

- コンバージョン数・コンバージョン率(CVR): 広告経由での商品購入や資料請求の件数・割合

これらのデータを分析することで、「どのクリエイティブが最も視聴完了率が高いか」「どのターゲット層からのクリックが多いか」「動画のどの部分でユーザーが離脱しているか」といった具体的な課題を発見できます。この分析結果に基づき、クリエイティブの修正やターゲティングの見直しといった改善策を実行し、PDCAサイクルを高速で回すことが可能です。これにより、広告キャンペーン全体の費用対効果を継続的に最適化していくことができます。

⑥ 届けたい相手に絞って配信できる

マス広告であるテレビCMとは異なり、オンラインの動画広告は「誰に」広告を見せるかを非常に細かく設定できるという、強力なメリットがあります。主要な広告プラットフォームは、ユーザーの属性や行動履歴に基づいた高度なターゲティング機能を提供しています。

例えば、以下のような条件で配信対象を絞り込むことが可能です。

- デモグラフィック: 年齢、性別、居住地、言語、世帯収入など

- 興味・関心: ファッション、旅行、ガジェットなど、ユーザーが関心を持つトピック

- 購買意向: 特定の商品の購入を積極的に検討しているユーザー

- リマーケティング: 一度自社のWebサイトを訪れたことがあるユーザー

- カスタムオーディエンス: 自社が保有する顧客リストに類似した特徴を持つユーザー

このように届けたい相手を精密にターゲティングすることで、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い見込み顧客に効率的にアプローチできます。これにより、無駄な広告費の発生を抑制し、広告予算を最も効果的な場所に集中投下できるため、ROI(投資収益率)の最大化に繋がります。

⑦ 企業のブランドイメージを高められる

動画は、企業の理念や世界観、ビジョンといった抽象的な概念を、ストーリーテリングを通じて感情豊かに伝えるのに最適なメディアです。単に製品の機能を訴求するだけでなく、「この企業は社会に対してどのような価値を提供しようとしているのか」「どのような想いで製品を作っているのか」といったブランドの根幹にあるメッセージを伝えることで、視聴者との間に情緒的なつながりを構築できます。

高品質で洗練された映像、心に響く音楽、感動的なストーリーを持つブランドムービーは、視聴者にポジティブな印象を与え、企業の信頼性や専門性を高める効果があります。短期的な売上向上だけでなく、長期的な視点で顧客ロイヤルティを育み、ファンを増やしていくブランディング活動において、動画広告は欠かすことのできない強力な武器となるのです。

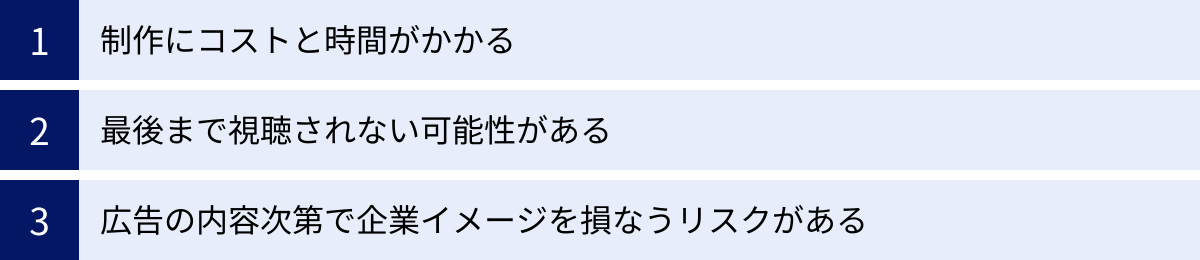

動画広告の3つのデメリットと対策

動画広告は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。しかし、これらの課題は事前に対策を講じることで十分に乗り越えることが可能です。ここでは、代表的な3つのデメリットと、それぞれの具体的な対策について解説します。

① 制作にコストと時間がかかる

動画広告の導入を検討する際に、最も大きなハードルとなるのが制作コストと時間です。静止画バナーやテキスト広告に比べて、動画は企画、絵コンテ作成、撮影、編集、ナレーション収録、BGM選定など、多くの工程を必要とします。

プロの制作会社に依頼する場合、クオリティや動画の長さにもよりますが、数十万円から数百万円の費用がかかることも珍しくありません。企画から納品までの期間も、数週間から数ヶ月を要することが一般的です。この金銭的・時間的コストが、特に予算の限られた中小企業にとっては大きな負担となり得ます。

【対策】目的と予算に応じた制作方法を選択する

このデメリットに対する最も効果的な対策は、広告の目的と予算に応じて、制作方法を柔軟に選択することです。必ずしも最初からハイクオリティな実写動画にこだわる必要はありません。

- 内製化を検討する: 近年、スマートフォンでも高画質な動画が撮影できるようになり、初心者でも直感的に操作できる安価な動画編集ソフトやアプリも多数登場しています。まずは社内のリソースで簡単な商品紹介動画やインタビュー動画を制作してみるのも一つの手です。

- アニメーションやスライドショー形式を活用する: 撮影が不要なアニメーション動画や、既存の静止画やイラストを組み合わせて動きをつけたスライドショー形式の動画は、実写に比べてコストを大幅に抑えることができます。特にサービス説明やコンセプト紹介などに向いています。

- 動画制作テンプレートを利用する: オンラインの動画制作ツールには、プロがデザインしたテンプレートが豊富に用意されているものもあります。テキストや画像を差し替えるだけで、比較的安価かつ短時間でクオリティの高い動画を作成できます。

- フリーランスに依頼する: 制作会社に一括で依頼するよりも、クラウドソーシングサイトなどを活用してフリーランスのクリエイターに部分的に(例:編集のみ)依頼することで、コストを抑えられる場合があります。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、まずは低コストで始め、効果を検証しながら徐々にクオリティを高めていくという考え方です。

② 最後まで視聴されない可能性がある

多くの動画広告、特にYouTubeのインストリーム広告などには「スキップ機能」が搭載されています。ユーザーは最初の5秒間を視聴すれば、広告をスキップして本編のコンテンツに進むことができます。また、SNSのフィード上では、ユーザーは興味がなければ次々とスワイプしてしまいます。

このように、ユーザーは広告を最後まで視聴する義務はなく、いつでも離脱する選択肢を持っています。時間とコストをかけて制作した動画も、最初の数秒で興味を引けなければ、そのメッセージが伝わる前にスキップされてしまうリスクが常に存在します。これは、広告主にとって大きな課題です。

【対策】「最初の数秒」と「サイレント再生」を意識する

この課題を克服するためには、ユーザーの視聴行動を深く理解した上で、クリエイティブに工夫を凝らす必要があります。

- 冒頭の数秒で心を掴む: 動画広告の成否は「最初の3〜5秒」で決まると言っても過言ではありません。この短い時間で、視聴者の好奇心を刺激し、「この続きが見たい」と思わせる必要があります。具体的には、インパクトのある映像、意外な問いかけ、ユーザーの課題に共感する一言、得られるベネフィットの提示などを冒頭に持ってくるのが効果的です。企業ロゴや長い挨拶から始めるのは避けるべきです。

- 視聴維持率を分析し改善する: 広告配信後は、管理画面で視聴維持率のデータを確認しましょう。どの時点で多くのユーザーが離脱しているのかを特定し、その原因を分析して動画を改善していくPDCAサイクルを回すことが重要です。

- 音声なしでも伝わる工夫を凝らす: スマートフォンで動画を視聴するユーザーの多くは、公共の場や移動中など、音を出せない環境で視聴しています(サイレント再生)。そのため、ナレーションやBGMに頼らなくても、視覚情報だけで内容が理解できるように設計することが不可欠です。テロップやキャプションを効果的に活用したり、ジェスチャーや表情、インフォグラフィックなどで直感的に伝わる表現を心がけましょう。

③ 広告の内容次第で企業イメージを損なうリスクがある

動画は強い影響力を持つメディアであるため、その内容が不適切であった場合、企業のブランドイメージを大きく損ない、時には「炎上」と呼ばれる大規模な批判を引き起こすリスクをはらんでいます。

例えば、過度に誇張された表現(誇大広告)、特定の性別や人種、文化に対する配慮を欠いた表現、消費者を煽るような不快な演出などは、視聴者にネガティブな感情を抱かせ、SNSなどを通じて瞬く間に拡散される可能性があります。一度損なわれたブランドイメージを回復するには、多大な時間と労力が必要となります。

【対策】客観的な視点でのチェック体制を構築する

このリスクを回避するためには、細心の注意を払ってクリエイティブを制作し、公開前に厳格なチェックを行うことが不可欠です。

- 広告倫理とプラットフォームのポリシーを遵守する: 景品表示法などの関連法規はもちろん、YouTubeやFacebookといった各広告プラットフォームが定める広告ポリシーを事前に熟読し、必ず遵守するようにしましょう。

- ターゲット層の価値観を理解する: 広告を届けたいターゲット層がどのような価値観を持っているかを深く理解し、彼らを不快にさせない表現を心がけることが重要です。ジェンダーや多様性に関する表現には特に慎重な配慮が求められます。

- 複数人による客観的なチェック: 制作担当者だけの主観的な判断で公開を決めるのは危険です。部署や年齢、性別の異なる複数人で動画を事前に視聴し、「不快に感じる部分はないか」「誤解を招く表現はないか」といった点を客観的にレビューする体制を整えましょう。場合によっては、社外の第三者に意見を求めるのも有効です。

目先のインパクトや話題性だけを追うのではなく、常に誠実で、視聴者に寄り添う姿勢でコンテンツを制作することが、長期的なブランド構築に繋がります。

動画広告にかかる費用の内訳

動画広告を実施する際にかかる費用は、大きく分けて「動画の制作費用」と「広告の配信費用」の2つから構成されます。それぞれの費用が何によって決まるのかを理解し、適切に予算を配分することが重要です。

動画の制作費用

動画制作費用は、その名の通り、広告として配信する動画クリエイティブそのものを作るためのコストです。この費用は、動画のクオリティ、長さ、制作方法(内製か外注か)によって大きく変動します。

内製する場合の費用

社内の人材で動画を制作する場合、直接的な外注費はかかりませんが、人件費や必要な機材・ソフトウェアの費用が発生します。

- 人件費: 企画、撮影、編集などに関わるスタッフの工数分のコスト。

- 機材費: カメラ、マイク、照明などの購入・レンタル費用。近年はスマートフォンの性能も向上しているため、初期投資を抑えることも可能です。

- ソフトウェア費: 動画編集ソフト(Adobe Premiere Pro, Final Cut Proなど)や、ストック素材(BGM、効果音、映像素材)の利用料。

外注する場合の費用

専門の動画制作会社やフリーランスのクリエイターに依頼する場合、より高品質な動画が期待できますが、その分費用も高くなります。費用の内訳は主に以下のようになります。

| 費用の項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 企画・構成費 | どのような動画にするかという企画立案、シナリオや絵コンテの作成にかかる費用。ディレクターの人件費が主。 | 5万円~30万円程度 |

| 撮影費 | カメラマンや音声、照明などの技術スタッフの人件費、カメラやレンズ、マイクといった機材費、スタジオやロケ地のレンタル費用など。 | 10万円~100万円以上(撮影規模による) |

| 編集費 | 撮影した素材のカット編集、テロップやグラフィックの挿入、BGMや効果音の追加、ナレーション収録、カラーコレクション(色調整)など。 | 10万円~50万円程度(動画の複雑さによる) |

| その他 | 俳優やモデル、ナレーターなどを起用する場合のキャスティング費用、有料の映像・音楽素材を使用する場合のライセンス費用など。 | 実費 |

動画の種類によっても費用相場は大きく異なります。例えば、既存の静止画やイラストを組み合わせるスライドショー形式や、シンプルなアニメーション動画であれば10万円~50万円程度から制作可能な場合があります。一方で、タレントを起用した実写のCMや、複雑なCGを駆使したブランディングムービーなどでは、数百万円以上の費用がかかることもあります。

コストを抑えるポイントとしては、複数の制作会社から見積もりを取って比較検討する、撮影を1日で終えられるようなシンプルな企画にする、フリー素材や安価なストック素材を有効活用する、といった方法が挙げられます。

広告の配信費用

広告の配信費用は、制作した動画をYouTubeやSNSといった広告媒体(プラットフォーム)に掲載し、ターゲットユーザーに届けるために支払うコストです。この費用は、広告主が自由に設定できる場合がほとんどです。

- 課金形態: 費用がどのように発生するかは、後述するCPV(視聴単価)、CPC(クリック単価)、CPM(表示回数単価)といった課金形態によって決まります。

- 予算設定: 「1日あたりいくらまで使うか」という日予算や、「キャンペーン全体でいくらまで使うか」という通算予算を設定できます。広告プラットフォームは、その予算を超えないように広告の表示を自動で調整してくれます。

- 入札戦略: 多くのプラットフォームでは、広告枠がオークション(入札)形式で決まります。競合が多い人気のターゲット層に配信しようとすると、入札単価が高騰し、結果的に配信費用も高くなる傾向があります。

- 運用代行手数料: 広告の配信設定や日々の効果測定、改善などを広告代理店に依頼する場合は、配信費用の他に別途、運用代行手数料が発生します。一般的には、実際に使った広告費の20%程度が手数料の相場とされています。

動画広告を始める際は、制作費と配信費のバランスを考えることが重要です。素晴らしい動画を制作しても、それを届けるための配信費用がなければ効果は得られません。逆に、配信費用ばかりに予算を割き、質の低い動画を配信してもユーザーの心には響きません。目的と全体の予算に応じて、両者の最適な配分を見つけることが成功への第一歩となります。

動画広告の主な課金形態3種類

動画広告の配信費用がどのように発生するかを決定するのが「課金形態」です。広告キャンペーンの目的(認知度向上、サイト誘導、コンバージョン獲得など)に応じて、最適な課金形態を選択することが費用対効果を高める上で非常に重要です。ここでは、主要な3つの課金形態について、その仕組みと特徴を解説します。

| 課金形態 | 正式名称 | 課金タイミング | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| CPV | Cost Per View | 動画が一定時間視聴された時 | 認知度向上、商品理解促進 | 広告に関心のあるユーザーに費用をかけられる | CV(コンバージョン)に直結しにくい場合がある |

| CPC | Cost Per Click | 広告がクリックされた時 | Webサイトへの誘導、CV獲得 | アクションに繋がりやすく費用対効果を測りやすい | クリックされないと効果が見えにくい |

| CPM | Cost Per Mille | 広告が1,000回表示された時 | 認知度向上、リーチ最大化 | 広く多くの人に広告を見せられる | 視聴やクリックの保証はない |

① CPV(広告視聴単価)

CPVは「Cost Per View」の略で、広告動画が1回視聴されるたびに費用が発生する課金形態です。日本語では「広告視聴単価」と呼ばれます。

この「視聴」の定義は、広告媒体によって異なります。例えば、YouTubeのスキップ可能なインストリーム広告では、ユーザーが動画を30秒間(30秒未満の動画の場合は最後まで)視聴した場合、または動画に対して何らかの操作(クリックなど)を行った場合に1回の視聴としてカウントされ、課金が発生します。ユーザーが5秒でスキップした場合は、広告が表示されていても費用はかかりません。

- 適した目的: 商品やサービスの機能をじっくりと見せて理解を深めてもらいたい場合や、ブランドストーリーを伝えて認知度を高めたい場合に適しています。

- メリット: 動画に興味を持って主体的に視聴したユーザーに対してのみ費用が発生するため、無駄な広告費を抑えやすいのが大きな利点です。単なる表示ではなく「視聴」というエンゲージメントに基づいているため、質の高いリーチが期待できます。

- デメリット: 視聴されても、必ずしもクリックや商品購入に繋がるとは限りません。直接的なコンバージョン獲得を最優先する場合には、他の課金形態の方が効率的な場合があります。

② CPC(クリック単価)

CPCは「Cost Per Click」の略で、配信した動画広告がユーザーによって1回クリックされるたびに費用が発生する課金形態です。「クリック単価」とも呼ばれます。

この場合、動画が何回表示されようと、何秒間視聴されようと、クリックが発生しない限り費用は一切かかりません。広告内のCTAボタンやリンクがクリックされ、広告主が指定したWebサイトやランディングページにユーザーが遷移した時点で課金対象となります。

- 適した目的: Webサイトへのトラフィック(アクセス数)を増やしたい場合や、商品の購入、資料請求、会員登録といった具体的なコンバージョンを獲得したい場合に最も適しています。

- メリット: 広告の目的である「クリック」という明確なアクションに対してのみ費用が発生するため、費用対効果が非常に分かりやすいのが特徴です。広告予算を直接的な成果に結びつけたい場合に最適です。

- デメリット: 魅力的な動画であっても、クリックを促す動線が弱ければ、クリックされずに機会を損失する可能性があります。また、誤ってクリックされた場合でも費用が発生してしまう点には注意が必要です。

③ CPM(表示回数単価)

CPMは「Cost Per Mille」の略で、広告が1,000回表示(インプレッション)されるたびに費用が発生する課金形態です。「Mille」はラテン語で1,000を意味します。

この方式では、ユーザーが広告を実際に視聴したか、クリックしたかに関わらず、広告のピクセルが画面に表示された時点でカウントされます。例えば、CPMが500円の場合、広告が1,000回表示されるごとに500円の費用がかかります。

- 適した目的: 新商品やキャンペーンの告知など、とにかく短期間でできるだけ多くの人に広告を見せて、ブランドや製品の認知度(リーチ)を最大限に高めたい場合に適しています。

- メリット: 他の課金形態に比べて、インプレッションあたりの単価が安くなる傾向があります。そのため、限られた予算で広範囲のユーザーにアプローチすることが可能です。大規模なブランディングキャンペーンなどで多用されます。

- デメリット: 広告が表示されただけで課金されるため、ユーザーが広告を全く見ていなかったり、すぐにスクロールしてしまったりした場合でも費用が発生します。視聴やクリックといったエンゲージメントが保証されていないため、直接的なアクションには繋がりにくい可能性があります。

これらの課金形態は、広告キャンペーンの目的設定画面で選択することが一般的です。「認知度向上」ならCPMやCPV、「サイト誘導」ならCPC、「コンバージョン獲得」ならCPCや、より成果に最適化されたCPA(顧客獲得単価)といったように、目的に合わせて最適なものを選ぶことが成功の鍵となります。

主要な動画広告媒体6選と各媒体の特徴

動画広告を配信するプラットフォーム(媒体)は数多く存在し、それぞれに異なるユーザー層や特徴があります。広告効果を最大化するためには、自社のターゲット顧客が最も多く利用している媒体を選び、その特性に合わせた広告を展開することが不可欠です。ここでは、主要な6つの動画広告媒体について、それぞれの特徴を比較しながら解説します。

| 媒体 | 主なユーザー層 | 特徴 | 主な広告フォーマット |

|---|---|---|---|

| YouTube | 全世代(特に10代~40代) | 国内最大の動画プラットフォーム、Googleの精緻なターゲティング | インストリーム広告、インフィード広告、バンパー広告、マストヘッド広告 |

| 30代~50代中心 | 実名登録制による高精度なターゲティング、ビジネス利用者が多くBtoBにも強い | フィード動画広告、ストーリーズ広告、インストリーム広告 | |

| 10代~30代(特に女性) | ビジュアル重視の世界観、ショッピング機能との連携で購買に繋がりやすい | フィード動画広告、ストーリーズ広告、リール広告、発見タブ広告 | |

| X (旧Twitter) | 20代~40代中心 | リアルタイム性と高い拡散力(リツイート)、趣味や興味関心での繋がりが強い | プロモビデオ(インフィード)、インストリーム動画広告 |

| LINE | 全世代(国内で幅広い) | 国内月間アクティブユーザー数No.1、幅広い層へのリーチが可能 | LINE VOOM、LINE NEWS、Talk Head View、LINE広告ネットワーク |

| TikTok | 10代~20代中心 | 短尺の縦型動画、高いエンゲージメント率、UGC(ユーザー作成コンテンツ)風の広告が主流 | インフィード広告、起動画面広告、ハッシュタグチャレンジ |

① YouTube

圧倒的なユーザー数とリーチ力を誇る、動画広告の王道プラットフォームです。若年層から高齢層まで、あらゆる世代のユーザーが利用しており、様々なジャンルのコンテンツが存在するため、ほとんどの商材でターゲットを見つけることが可能です。

- 特徴: Googleの広告プラットフォームと連携しており、ユーザーの検索履歴や視聴コンテンツ、デモグラフィック情報などに基づいた非常に精緻なターゲティングができます。「特定のキーワードで検索した人」や「競合チャンネルの視聴者」といった、購買意欲の高いユーザーに絞って広告を配信することも可能です。

- 広告フォーマット: スキップ可能な「インストリーム広告」、6秒で認知を高める「バンパー広告」、検索結果に表示される「インフィード動画広告」など、目的に応じて多様なフォーマットを選択できます。

- 適した目的: 幅広い層への認知拡大、詳細なターゲティングによる見込み顧客へのアプローチ、商品の使い方解説など、あらゆる目的に対応できます。

② Facebook

世界最大のSNSであり、日本国内でもビジネス層を中心に多くのユーザーを抱えています。実名登録が基本であるため、登録情報に基づいたターゲティングの精度が非常に高いのが最大の特徴です。

- 特徴: 年齢、性別、地域といった基本情報に加え、職業、役職、学歴、交際ステータス、ライフイベント(婚約、出産など)といった詳細な属性でターゲットを絞り込めます。これにより、BtoCはもちろん、特定の業界や職種を狙うBtoBマーケティングにおいても強力なツールとなります。

- 広告フォーマット: ニュースフィードやストーリーズに、他の投稿と自然に溶け込む形で動画広告を配信できます。

- 適した目的: 高精度なターゲティングを活かした見込み顧客の獲得、BtoB商材のリードジェネレーション、ライフステージに合わせた商品の訴求など。

③ Instagram

写真や動画といったビジュアルコンテンツが中心のSNSで、特に10代から30代の若年層、中でも女性ユーザーから絶大な支持を得ています。ファッション、コスメ、グルメ、旅行といった「インスタ映え」する商材との親和性が非常に高いです。

- 特徴: ビジュアルによる世界観の表現が重要視されるため、おしゃれでクリエイティブな動画広告が好まれます。フィード投稿のほか、24時間で消える「ストーリーズ」や短尺動画「リール」といった没入感の高い縦型全画面フォーマットが人気です。また、ショッピング機能と連携し、広告から直接商品購入ページへ誘導することも可能です。

- 広告フォーマット: フィード、ストーリーズ、リール、発見タブなど、ユーザーの利用シーンに合わせて多彩な配信面が用意されています。

- 適した目的: アパレル、化粧品、食品、旅行関連などのブランディング、世界観の訴求、ECサイトへの誘導と直接的な商品販売。

④ X (旧Twitter)

リアルタイム性と情報の拡散力の高さが最大の特徴です。最新のニュースやトレンド、共通の趣味に関する話題が常に飛び交っており、ユーザーの「今」の興味関心に合わせたアプローチが可能です。

- 特徴: 「リツイート」機能による二次拡散が期待できるため、ユーザーの共感を呼ぶ面白いコンテンツや、お得なキャンペーン情報などは、爆発的に広がる可能性を秘めています。キーワードやハッシュタグ、特定のアカウントのフォロワーなどをターゲティングする独自の機能も強力です。

- 広告フォーマット: タイムライン上に表示される「プロモビデオ」が主流です。二次拡散(リツイートなど)された表示には広告費がかからないため、費用対効果が高まる可能性があります。

- 適した目的: 新商品やキャンペーンのローンチ、イベントの告知など、即時性が求められる情報の拡散、特定の趣味・関心層へのアプローチ。

⑤ LINE

日本国内において、月間アクティブユーザー数が最も多く、インフラとして定着しているコミュニケーションアプリです。年代や性別を問わず、非常に幅広い層にリーチできるのが最大の強みです。

- 特徴: 短尺動画プラットフォーム「LINE VOOM」や、「LINE NEWS」、トークリスト最上部の「Talk Head View」など、LINEアプリ内の様々な場所に広告を配信できます。LINEのデモグラフィックデータに基づいたターゲティングが可能です。

- 広告フォーマット: 特にLINE VOOMは、TikTokのようにユーザーが次々と動画を視聴するため、エンターテインメント性の高い動画広告が効果的です。

- 適した目的: 国内の幅広いユーザー層への大規模なリーチ、マス広告の補完的な役割、LINE公式アカウントへの友だち追加の促進。

⑥ TikTok

10代から20代のZ世代を中心に爆発的な人気を誇る、短尺動画共有プラットフォームです。BGMに合わせてダンスをしたり、面白いエフェクトを使ったりと、エンターテインメント性の高いコンテンツが主流です。

- 特徴: 広告も通常の投稿(UGC:User Generated Content)に溶け込むような、広告らしくない「自然な」クリエイティブが好まれます。ユーザーが参加したくなるような「ハッシュタグチャレンジ」など、独自の広告メニューも特徴的です。アルゴリズムが優秀で、ユーザーの興味に合った動画が次々と表示されるため、エンゲージメント率が非常に高い傾向にあります。

- 広告フォーマット: フルスクリーンの縦型動画広告が基本です。ユーザーの「おすすめ」フィードに表示されるインフィード広告が中心となります。

- 適した目的: 若年層へのブランド認知拡大、トレンドの創出、アプリのインストール促進、UGCを活用したバイラルマーケティング。

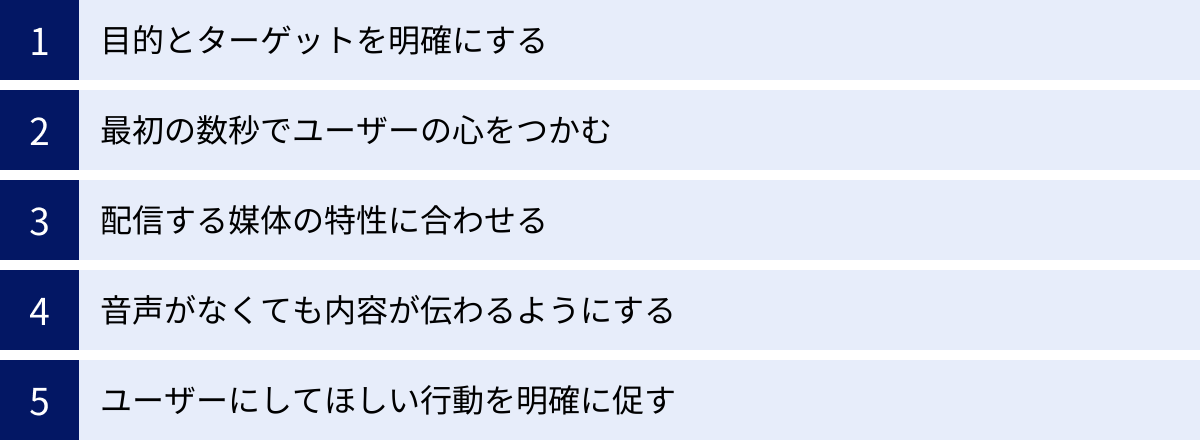

動画広告の効果を最大化させる5つのポイント

動画広告は、ただ制作して配信するだけでは、その効果を十分に発揮できません。ターゲットユーザーの心に響き、目的とするアクションを引き出すためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、動画広告のROI(投資収益率)を最大化するために押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 目的とターゲットを明確にする

すべてのマーケティング活動の基本ですが、動画広告においても「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を徹底的に明確にすることが成功の出発点です。

- 目的(KGI/KPI)の具体化: キャンペーンの最終ゴール(KGI)は何かを定義します。「ブランドの認知度を10%向上させる」「新商品のWebサイトへのクリック数を5,000件獲得する」「無料トライアルの申し込みを100件獲得する」など、測定可能で具体的な目標を設定しましょう。そして、その達成度を測るための中間指標(KPI)として、視聴回数、視聴完了率、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)などを定めます。目的が明確であれば、制作すべき動画のトーン&マナー、長さ、CTA、そして選ぶべき広告媒体や課金形態が自ずと決まってきます。

- ターゲット(ペルソナ)の解像度を上げる: 「30代女性」といった漠然としたターゲット設定では、誰の心にも刺さらないメッセージになってしまいます。「都心在住、35歳、共働きで小学生の子供が一人。仕事と育児の両立に奮闘しており、平日の夕食は時短できるミールキットに関心がある」というように、具体的な人物像(ペルソナ)を描くことで、その人の悩みや欲求に寄り添った、共感を呼ぶストーリーやコピーを考えることができます。

② 最初の数秒でユーザーの心をつかむ

スキップ機能やスワイプ操作が当たり前の環境では、ユーザーは瞬時に動画を視聴し続けるか否かを判断します。一般的に、動画広告の成否は「最初の3〜5秒」で決まると言われています。この「魔の数秒」を突破できなければ、どんなに素晴らしい内容の動画でもメッセージは届きません。

- インパクトと共感で惹きつける: 冒頭に、ユーザーの視線を釘付けにするようなインパクトのある映像や、意外性のある展開を持ってきましょう。また、「〇〇で悩んでいませんか?」といった問いかけや、ターゲットが抱える課題を代弁するような一言で、「これは自分のための動画だ」と認識させることも有効です。

- ベネフィットを先に示す: ユーザーがその動画を見続けることで「何を得られるのか(ベネフィット)」を冒頭で簡潔に提示するのも効果的な手法です。「たった5分でプロの味」「この動画の最後で限定クーポンを公開」のように、視聴するメリットを明確に伝えましょう。

- 避けるべき冒頭: 企業ロゴや自己紹介が長く続くような退屈なオープニングは、ユーザーが離脱する最大の原因です。伝えたい核心部分から入ることを意識しましょう。

③ 配信する媒体の特性に合わせる

YouTube、Instagram、TikTokなど、各プラットフォームには独自の文化やユーザーの視聴態度が存在します。一つの動画クリエイティブを全ての媒体で使い回すのは、効果を半減させる悪手です。

- プラットフォームごとの最適化:

- YouTube: 比較的長い時間、じっくりと情報を得ようとするユーザーが多い。チュートリアルやレビュー、ストーリー性のある動画が有効。

- Instagram/Facebookストーリーズ: テンポの速い縦型動画が基本。日常の一コマに溶け込むような、おしゃれで直感的なビジュアルが好まれる。

- TikTok: エンターテインメント性が最重要。トレンドの音楽やエフェクトを取り入れ、ユーザーが真似したくなるような参加型のコンテンツが強い。

- フォーマット(アスペクト比)の調整: スマートフォンでの視聴が主流の今、縦型動画(9:16)への対応は必須です。横型(16:9)で制作した動画をそのまま配信するのではなく、各媒体の推奨フォーマットに合わせてリサイズや再編集を行い、画面全体を使った没入感のある体験を提供しましょう。

④ 音声がなくても内容が伝わるようにする

多くのユーザーは、通勤中の電車内や職場の休憩中など、音を出せない環境でスマートフォンを操作しており、動画をミュート(サイレント)状態で視聴しています。ナレーションやBGMに頼り切った動画では、その魅力や情報が全く伝わらない可能性があります。

- 視覚情報で完結させる設計: 企画段階から、「音声がなくてもストーリーが理解できるか」を常に念頭に置きましょう。

- テロップ・キャプションの活用: 話している内容や重要なメッセージは、必ずテロップとして表示させます。フォントの大きさや色、表示タイミングを工夫し、読みやすく、かつ動画のデザインを損なわないように配置することが重要です。

- 直感的な映像表現: 言葉で説明しなくても、登場人物の表情やジェスチャー、動きのあるインフォグラフィックなどを使って、視覚的に内容が伝わるように工夫しましょう。製品のデモンストレーションなどは、音声がなくても価値が伝わりやすい代表例です。

⑤ ユーザーにしてほしい行動を明確に促す

動画広告の最終的な目的は、視聴者に何らかのアクションを起こしてもらうことです。素晴らしい動画でユーザーの心を動かしても、「次に何をすればいいのか」が分からなければ、その熱量は霧散してしまいます。

- 強力なCTA(Call to Action)の設置: 動画の途中や最後に、ユーザーにしてほしい行動を明確な言葉で促しましょう。「詳しくはこちら」「無料サンプルを申し込む」「今すぐ購入」「友だちにシェア」など、具体的で分かりやすい動詞を使うのがポイントです。

- 視覚的な誘導: CTAは言葉だけでなく、クリック可能なボタンや矢印、テキストリンクなどを画面上に分かりやすく表示します。ボタンの色を目立たせたり、アニメーションで動きをつけたりして、ユーザーの視線とクリックを誘導しましょう。

- ランディングページとの一貫性: 広告をクリックした先のページ(ランディングページ)が、動画の内容と一貫していることも非常に重要です。動画で伝えたメッセージやデザインと、遷移先のページに乖離があると、ユーザーは混乱し離脱してしまいます。シームレスな体験を提供することで、コンバージョン率を高めることができます。

まとめ

本記事では、現代のマーケティング戦略において不可欠な存在となった「動画広告」について、その基礎知識から注目される背景、多岐にわたる種類、そして具体的なメリットやデメリット、費用構造、効果を最大化するためのポイントまで、包括的に解説してきました。

スマートフォンの普及とSNSの動画シフトにより、私たちの情報接触の仕方は大きく変化しました。動画はもはや特別なコンテンツではなく、日常に溶け込んだコミュニケーションの基盤です。その市場規模は年々拡大を続け、企業が顧客と深い関係を築く上で、動画広告の活用は避けて通れない施策となっています。

動画広告の強みは、映像と音声を通じて短時間で多くの情報を伝え、視聴者の感情に訴えかけることで強い記憶を残せる点にあります。これにより、ブランド認知の向上からSNSでの拡散、そして最終的な商品購入まで、マーケティングファネルのあらゆる段階で高い効果を発揮します。

もちろん、制作コストや「スキップされる」といった課題も存在しますが、これらは目的の明確化、ターゲットの深い理解、そしてプラットフォームの特性に合わせた戦略的なクリエイティブによって乗り越えることが可能です。

動画広告で成功を収めるための鍵は、以下の5つのポイントに集約されます。

- 目的とターゲットを明確にする

- 最初の数秒でユーザーの心をつかむ

- 配信する媒体の特性に合わせる

- 音声がなくても内容が伝わるようにする

- ユーザーにしてほしい行動を明確に促す

これから動画広告を始める方は、まずは低予算で制作できるスライドショー形式やスマートフォンでの撮影からでも構いません。大切なのは、完璧を目指すことよりも、まずは一歩を踏み出し、配信後のデータを詳細に分析してPDCAサイクルを回し続けることです。小さなテストを繰り返しながら、自社のターゲットに最も響くメッセージと表現方法を見つけ出していくプロセスこそが、動画広告を成功へと導く王道と言えるでしょう。

この記事が、皆様の動画広告への理解を深め、ビジネスをさらに成長させるための一助となれば幸いです。