現代のビジネス環境は、顧客ニーズの多様化や市場の変化が激しく、企業は常に的確な意思決定を迫られています。このような状況において、勘や経験だけに頼った事業運営は大きなリスクを伴います。そこで重要となるのが、客観的なデータに基づいて顧客や市場を深く理解し、戦略を立てるための「マーケティングリサーチ」です。

本記事では、マーケティングリサーチの基本的な概念から、その目的、メリット、具体的な手法、実践的な進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読むことで、マーケティングリサーチがなぜビジネスに不可欠なのかを理解し、自社の課題解決にどのように活用できるかのヒントを得られるでしょう。

目次

マーケティングリサーチとは

まずはじめに、マーケティングリサーチの基本的な定義と、しばしば混同されがちな「市場調査」との違いについて明確に理解しておきましょう。

マーケティングリサーチの定義と役割

マーケティングリサーチとは、企業がマーケティングに関する意思決定の質を高めるために、体系的なプロセスを通じてデータを収集、記録、分析し、その結果を報告する一連の活動を指します。単に情報を集めるだけでなく、その情報を分析してビジネス上の課題解決に役立つ「示唆(インサイト)」を導き出すことまでが含まれます。

その役割は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。

- 意思決定における不確実性の低減: 新商品開発、価格設定、プロモーション戦略など、企業活動には多くの意思決定が伴います。リサーチによって得られた客観的なデータは、これらの決定が「当たるか外れるか」の博打になることを防ぎ、成功の確率を高める羅針盤の役割を果たします。

- ビジネス機会の発見: 顧客自身も気づいていない潜在的なニーズ(インサイト)や、まだ満たされていない市場(ブルーオーシャン)を発見するきっかけとなります。これにより、新たな商品やサービスのアイデアが生まれることがあります。

- 市場や競合の脅威の特定: 市場トレンドの変化、競合他社の新たな動き、自社製品に対する顧客の不満などを早期に察知し、迅速に対応策を講じるための早期警戒システムとして機能します。

- マーケティング活動のパフォーマンス評価: 実施した広告キャンペーンやプロモーションが、実際にターゲット顧客の認知度や購買意欲にどのような影響を与えたかを測定し、次回の活動の改善に繋げます。

例えば、ある飲料メーカーが新しいフレーバーの炭酸飲料を発売しようとしているとします。この時、マーケティングリサーチを活用することで、「そもそもターゲット層はどのような新フレーバーを求めているのか(ニーズ探索)」、「A案とB案、どちらのパッケージデザインがより好まれるか(デザイン評価)」、「想定している価格は受け入れられるか(価格受容性調査)」、「発売後にどれくらいの売上が見込めるか(需要予測)」といった疑問に、データに基づいた答えを得ることができます。

このように、マーケティングリサーチは、企業活動のあらゆる段階において、顧客と市場を正しく理解し、より的確な判断を下すための必要不可欠なプロセスなのです。

市場調査との違い

「マーケティングリサーチ」と「市場調査(マーケットリサーチ)」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、厳密にはその対象範囲と目的に違いがあります。

市場調査は、その名の通り「市場(マーケット)」そのものに焦点を当てた調査活動です。主に、特定の市場の規模、成長率、構造、トレンド、競合企業のシェア、規制の動向といったマクロな情報を把握することを目的とします。これは、事業参入の判断や、自社が置かれている競争環境を理解するために行われます。

一方、マーケティングリサーチは、市場調査で得られるようなマクロな情報も含みつつ、より広範なマーケティング課題の解決を目的とします。具体的には、マーケティング戦略の根幹をなす「4P」と呼ばれる要素、すなわち「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」に関する意思決定を支援するための調査活動全般を指します。

以下の表で、両者の違いを整理します。

| 項目 | 市場調査 (Market Research) | マーケティングリサーチ (Marketing Research) |

|---|---|---|

| 主な焦点 | 市場の規模、成長性、競合、トレンドなど、マクロな市場環境 | 4P戦略、顧客行動、ブランド認知、顧客満足度など、広範なマーケティング課題 |

| 目的 | 市場環境の全体像を理解すること | 個別のマーケティング課題を解決し、意思決定を支援すること |

| 範囲 | マーケティングリサーチの一部と見なされることが多い、比較的狭い概念 | 市場調査を含む、より包括的で戦略的な概念 |

| 具体例 | ・日本のeコマース市場の規模予測 ・国内スマートフォン市場におけるメーカー別シェア調査 ・健康食品業界の最新トレンド分析 |

・新製品コンセプトの受容性調査 ・自社製品の最適な価格設定の検証 ・広告キャンペーンの前後でのブランド認知度変化の測定 |

簡単に言えば、市場調査が「戦うべき市場(戦場)を知る」ための活動であるのに対し、マーケティングリサーチは「その市場でいかにして勝つか(戦い方)を決める」ための活動と捉えると分かりやすいでしょう。現代のビジネスにおいては、両者を明確に区別せず、マーケティング課題解決のための調査活動全般を「マーケティングリサーチ」と呼ぶのが一般的です。重要なのは、言葉の定義に固執するのではなく、自社が解決したい課題は何かを明確にし、そのために必要な情報を得るための調査を設計・実行することです。

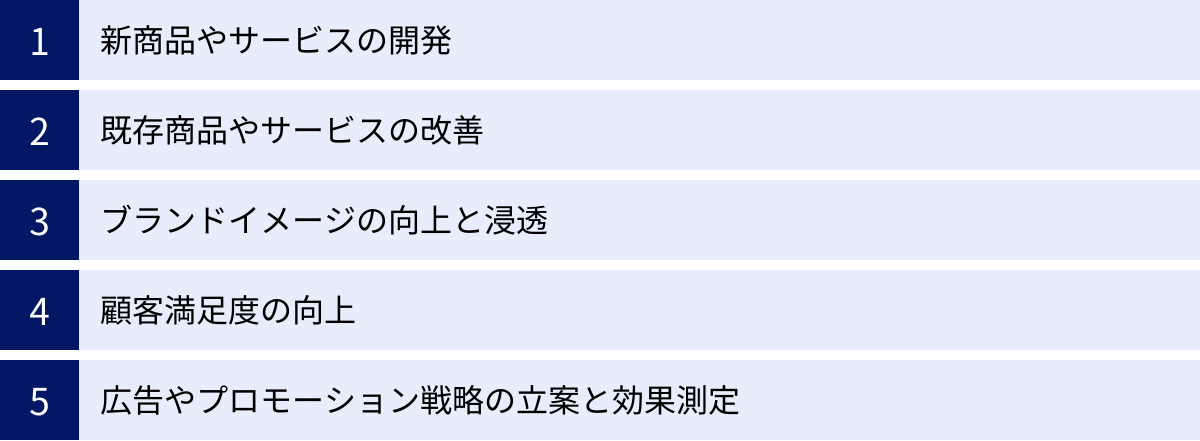

マーケティングリサーチの主な目的

マーケティングリサーチは、漠然と「市場を知る」ためだけに行うものではありません。具体的なビジネス上の目的があって初めて、その価値を最大限に発揮します。ここでは、企業がマーケティングリサーチを実施する主な5つの目的について、それぞれ詳しく解説します。

新商品やサービスの開発

新商品やサービスの開発は、企業にとって成長の源泉であると同時に、多大な投資を伴うリスクの高い活動です。マーケティングリサーチは、この開発プロセスにおける不確実性を低減し、成功確率を高めるために極めて重要な役割を果たします。

開発の各フェーズで、リサーチは次のように活用されます。

- アイデア創出・ニーズ探索フェーズ:

- 目的: 顧客が抱える不満や悩み(ペインポイント)、あるいはまだ満たされていない欲求(アンメットニーズ)を発見し、新商品のアイデアの種を見つける。

- 手法例: グループインタビュー、デプスインタビュー、行動観察調査などを用いて、消費者の日常生活における本音や無意識の行動を探ります。例えば、「毎日の料理が面倒」という漠然とした不満の裏に、「献立を考えるのが苦痛」「後片付けが大変」「栄養バランスが気になる」といった多様な深層心理が隠れていることを明らかにします。

- コンセプト評価フェーズ:

- 目的: 創出された複数のアイデアを具体的な「商品コンセプト(誰に、どのような価値を提供するのか)」に落とし込み、ターゲット顧客にどの程度受け入れられるかを評価する。

- 手法例: ネットリサーチや会場調査を用いて、コンセプトを提示し、「利用したいか」「魅力を感じるか」「お金を払ってでも使いたいか」などを定量的に測定します。これにより、開発を進めるべき有望なコンセプトを絞り込むことができます。

- 製品テスト・改良フェーズ:

- 目的: 試作品(プロトタイプ)を実際に顧客に使ってもらい、機能、デザイン、使いやすさ、味、香りなどについて具体的なフィードバックを得て、製品を改良する。

- 手法例: 会場調査(CLT)やホームユーステスト(HUT)が代表的です。例えば、新しいシャンプーの試作品を自宅で1週間使ってもらい、泡立ち、香り、洗い上がりの満足度などを評価してもらうことで、発売前に改善点を発見できます。

- マーケティング戦略立案フェーズ:

- 目的: 発売に向けて、最適な価格、パッケージデザイン、ネーミング、広告メッセージなどを決定する。

- 手法例: 価格調査(PSM分析など)、パッケージデザイン評価、ネーミング評価などを実施します。これにより、「良い製品を作ったのに、価格が高すぎて売れない」「製品の魅力が伝わらないパッケージだった」といった失敗を防ぎます。

このように、新商品開発の初期段階から発売直前まで、マーケティングリサーチを一貫して活用することで、顧客不在のプロダクトアウト的な開発ではなく、真に顧客に求められるマーケットインの発想に基づいた開発が可能になります。

既存商品やサービスの改善

市場に投入済みの商品やサービスも、放置しておけばやがて陳腐化し、競合にシェアを奪われてしまいます。既存商品・サービスの競争力を維持・強化し、ライフサイクルを延ばすための改善活動においても、マーケティングリサーチは不可欠です。

主な活用場面は以下の通りです。

- 利用実態の把握(U&A調査):

- 自社および競合の商品・サービスが、「誰に」「いつ」「どこで」「どのように」利用されているのか、その利用実態(Usage)と意識(Attitude)を大規模なアンケートで把握します。これにより、自社の強み・弱みや、競合からのシェア奪取の機会などを客観的に評価できます。

- 顧客満足度の測定と要因分析:

- 自社の商品・サービスを利用している顧客が、どの程度満足しているのかを定期的に測定します(顧客満足度調査)。さらに、「価格」「品質」「デザイン」「サポート体制」など、どの要素が満足度に大きく影響しているのかを分析することで、改善すべき点の優先順位を明確にできます。

- 解約・離反理由の特定:

- かつては利用していたが、今はやめてしまった「離反顧客」に対してインタビュー調査などを行うことで、なぜ利用をやめてしまったのか、その根本原因を探ります。表面的な不満だけでなく、「競合の〇〇という新機能に魅力を感じた」「ライフスタイルの変化で不要になった」といった具体的な理由を深掘りすることが、効果的な改善策や顧客のつなぎ止め施策に繋がります。

例えば、あるSaaS(Software as a Service)企業が、サービスの解約率の高さに悩んでいたとします。解約者へのアンケートやインタビューを実施した結果、「機能が多すぎて使いこなせない」「サポートからの返信が遅い」という声が多く挙がったとします。この結果に基づき、UI(ユーザーインターフェース)をシンプルにする改善や、サポート体制の増強といった具体的なアクションを起こすことで、解約率の低下と顧客ロイヤルティの向上を図ることができます。

ブランドイメージの向上と浸透

ブランドとは、単なる商品名やロゴのことではありません。顧客の頭の中に形成される「〇〇社といえば、こういうイメージ」という心的な印象そのものです。強力なブランドは、価格競争からの脱却や、顧客の継続的な指名買いを促す重要な無形資産となります。マーケティングリサーチは、このブランド価値を構築・管理するために活用されます。

- ブランド認知度・イメージの現状把握:

- ターゲット市場において、自社ブランドがどの程度知られているか(認知度)、そしてどのようなイメージを持たれているか(ブランドイメージ)を定期的に調査します。その際、「企業が目指しているブランドイメージ」と「顧客が実際に抱いているイメージ」との間にギャップがないかを確認することが重要です。

- 競合とのブランドポジショニング分析:

- 「高級感」「革新性」「親しみやすさ」といった複数の評価軸を用いて、自社と競合他社のブランドが顧客からどのように認識され、位置づけられているかを可視化します(パーセプションマップなど)。これにより、自社が狙うべき独自のポジションや、競合との差別化ポイントが明確になります。

- ブランドリフト効果の測定:

- 新しい広告キャンペーンやPR活動が、ブランドの認知度や好意度、購入意向をどの程度向上させたか(リフトさせたか)を測定します。これにより、ブランド構築活動のROI(投資対効果)を評価し、次なる戦略に活かすことができます。

例えば、伝統的で堅実なイメージの企業が、若者層を取り込むために「革新的でアクティブな」ブランドイメージを構築したいと考えたとします。まず現状のイメージを調査で把握し、その上で新しいタレントを起用したテレビCMを放映します。そして、CM放映後に再度イメージ調査を行い、狙い通りに「革新的」というイメージが向上したか、ターゲットである若者層の好意度が上がったかを確認します。このように、リサーチはブランド戦略のPDCAサイクルを回す上で欠かせないツールとなります。

顧客満足度の向上

顧客満足度(CS: Customer Satisfaction)は、企業の長期的な成長を支える重要な指標です。満足度の高い顧客は、商品を繰り返し購入してくれる(リピート購入)だけでなく、友人や知人に商品を推薦してくれる(口コミ)可能性が高まります。

マーケティングリサーチは、この顧客満足度を体系的に向上させるために用いられます。

- 満足・不満足要因の特定:

- 顧客満足度調査を通じて、単に総合的な満足度を点数で聞くだけでなく、「価格」「品質」「接客態度」「アフターサービス」といった個別の項目についても評価してもらいます。これにより、顧客が何に満足し、何に不満を感じているのか、その具体的な要因を特定できます。

- NPS®(ネット・プロモーター・スコア)の計測:

- 「この商品を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問への回答から、顧客ロイヤルティを測る指標であるNPS®を算出します。推奨者と批判者を特定し、それぞれのグループから「なぜそう評価したのか」という自由回答を得ることで、ロイヤルティ向上のための具体的な課題を発見できます。

- 重要度と満足度のポートフォリオ分析:

- 調査で得られた「各項目に対する顧客の重要度」と「各項目の満足度」を二次元のマップ上にプロットします。これにより、「重要度は高いが満足度は低い」項目(最優先で改善すべき課題)や、「重要度も満足度も高い」項目(維持・強化すべき強み)などを視覚的に把握し、リソースをどこに集中投下すべきかの判断材料とします。

広告やプロモーション戦略の立案と効果測定

多額の費用を投じて実施される広告やプロモーション活動も、その効果が曖昧なままでは継続的な投資判断が困難です。マーケティングリサーチは、広告戦略の立案から効果測定までの一連のプロセスを支援し、投資対効果を最大化するために役立ちます。

- 広告クリエイティブの事前評価(コピーテスト):

- テレビCMやWeb広告などを実際に世に出す前に、ターゲット層に見せて、メッセージが正しく伝わるか、好感が持てるか、購買意欲を刺激するかなどを評価します。複数のクリエイティブ案を比較検討し、最も効果の高い案を選ぶことで、無駄な広告費の支出を防ぎます。

- 最適なメディアプランニングのための情報収集:

- ターゲット顧客が、普段どのようなメディア(テレビ、新聞、雑誌、Webサイト、SNSなど)に接触しているかを調査します(メディア接触状況調査)。これにより、広告メッセージを最も効率的に届けられるメディアを選定し、広告予算を最適に配分することができます。

- 広告キャンペーンの効果測定:

- キャンペーン実施前(Pre)と実施後(Post)で、同じ内容のアンケート調査を行い、ブランド認知度、広告認知度、メッセージ理解度、ブランド好意度、購入意向などがどのように変化したかを比較測定します(Pre-Post調査)。これにより、キャンペーンの成果を定量的に評価し、成功要因や課題を次回のプランニングに活かすことができます。

これらの目的は互いに独立しているわけではなく、密接に関連し合っています。例えば、新商品開発のために行ったリサーチが、既存ブランドのイメージを再定義するきっかけになることもあります。重要なのは、自社が直面しているビジネス課題は何かを明確にし、それを解決するためにリサーチを戦略的に活用するという視点を持つことです。

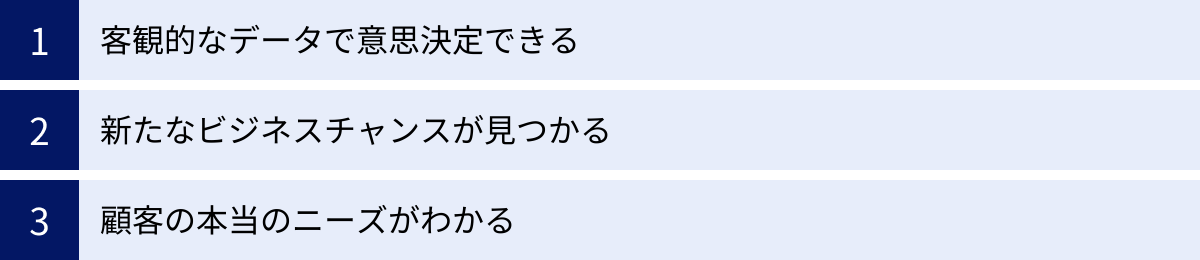

マーケティングリサーチの3つのメリット

マーケティングリサーチを導入し、活用することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、企業がリサーチから得られる代表的な3つのメリットについて、その重要性を解説します。

① 客観的なデータで意思決定できる

ビジネスの現場では、日々さまざまな意思決定が求められます。特に重要な戦略決定の場面で、担当者や経営者の「勘」や「過去の経験」、「度胸」だけに頼る、いわゆる「KKD経営」には大きなリスクが伴います。市場環境や顧客の価値観が目まぐるしく変化する現代において、過去の成功体験が未来の成功を保証するとは限らないからです。

マーケティングリサーチ最大のメリットは、こうした主観的・感覚的な判断から脱却し、客観的なデータという揺るぎない根拠に基づいて意思決定を行えるようになることです。

例えば、新製品のデザインをA案とB案のどちらにするかで、社内の意見が真っ二つに割れたとします。役員は重厚感のあるA案を支持し、若手社員はモダンなB案を推しているかもしれません。このような時、それぞれの主張は個人の好みや経験則に基づいているため、議論は平行線をたどり、声の大きい人の意見が通ってしまう可能性があります。

しかし、ここでターゲット顧客層を対象にデザイン評価のアンケート調査を実施すれば、「B案の方が『購入したい』と回答した人の割合が20ポイント高かった」「A案は50代以上には好評だったが、メインターゲットである30代からの評価は低かった」といった客観的なデータが得られます。このデータがあれば、誰もが納得感を持って、より成功確率の高いB案を選択することができるでしょう。

このように、データに基づいた意思決定(データドリブン・デシジョンメイキング)には、以下のような効果があります。

- 失敗のリスクを低減する: 顧客に支持されない可能性が高い選択肢を事前に排除し、投資の無駄を防ぎます。

- 合意形成を円滑にする: 異なる意見を持つ関係者間でも、客観的なデータを共通の判断基準とすることで、建設的な議論を促し、スムーズな合意形成が可能になります。

- 説明責任を果たす: なぜその戦略を選択したのか、その根拠をデータで示すことができるため、経営層や株主、関連部署などへの説明責任を果たしやすくなります。

感覚や経験も重要ですが、それに客観的なデータという裏付けを加えることで、ビジネスの意思決定の精度は飛躍的に高まります。

② 新たなビジネスチャンスが見つかる

企業が成長を続けるためには、既存事業の深耕だけでなく、新たな収益の柱となるビジネスチャンスを発見し続ける必要があります。マーケティングリサーチは、こうしたまだ見ぬ機会の鉱脈を掘り当てるための強力な探索ツールとして機能します。

多くの企業は、自社がすでに認識している市場や顧客に目を向けがちです。しかし、市場にはまだ誰にも気づかれていないニーズや、既存の商品では満足できていない顧客層が存在します。リサーチは、こうした「見えない市場」を可視化するのに役立ちます。

- 潜在ニーズ(インサイト)の発見:

顧客自身も明確には言葉にできないような、心の奥底にある欲求や不満を「インサイト」と呼びます。例えば、消費者が「健康的な食生活を送りたい」と口にしていても、行動観察調査を行うと、実際には手軽なジャンクフードばかり食べているかもしれません。この「言っていること(建前)」と「やっていること(本音)」のギャップを深く探ることで、「健康は気になるが、手間はかけたくないし、美味しさも我慢したくない」というインサイトが発見できるかもしれません。このインサイトは、「手軽で美味しい健康志向の冷凍食品」といった新しい商品カテゴリーを創出するきっかけになり得ます。 - ニッチ市場の特定:

大規模なアンケート調査のデータを詳細に分析する(セグメンテーション分析)ことで、特定の価値観やライフスタイルを持つ少数派のグループ(ニッチセグメント)を見つけ出すことができます。例えば、「アウトドアが好きで、かつ環境意識が非常に高い」といったセグメントです。大手企業が見過ごしがちなこうしたニッチ市場は、独自の強みを持つ中小企業にとっては、競争を避けながら高い収益性を確保できる魅力的なビジネスチャンスとなり得ます。 - 既存商品の新たな用途の発見:

自社製品の利用実態調査を行うと、企業が想定していなかった意外な使い方をされていることがあります。例えば、ある種の粘着テープが、本来の梱包用途ではなく、DIY愛好家の間で工作材料として人気を博していることが判明するかもしれません。これは、製品の新たなターゲット層やプロモーション方法を発見する大きなチャンスです。

このように、マーケティングリサーチは、社内に閉じこもっていては見つけられない、外部の世界に眠るビジネスの種を発見し、企業の新たな成長エンジンを点火するきっかけを与えてくれます。

③ 顧客の本当のニーズがわかる

多くの企業が「顧客第一主義」や「顧客中心」を掲げていますが、本当の意味で顧客を理解することは容易ではありません。なぜなら、顧客がアンケートなどで答える「欲しいもの」が、必ずしも「本当に求めているもの」とは限らないからです。

自動車王ヘンリー・フォードの有名な言葉に、「もし顧客に何が欲しいかと尋ねたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えただろう」というものがあります。これは、顧客は既存の概念の延長線上でしか物事を考えられない場合が多い、ということを示唆しています。顧客は「馬」という既存の移動手段の改良版を求めますが、その裏にある「より速く、より快適に移動したい」という本質的なニーズ(インサイト)に気づかなければ、「自動車」という革新的なソリューションは生まれません。

マーケティングリサーチ、特にインタビューや行動観察といった定性調査は、この顧客の言葉の裏にある「なぜそう思うのか」「本当は何に困っているのか」という本質的なニーズを深く理解するために非常に有効です。

- 「What(何)」から「Why(なぜ)」への深掘り:

定量調査(アンケートなど)では、「Aという機能が欲しい人が70%いる」という「What」はわかります。しかし、なぜ彼らがその機能を欲しがるのか、その背景にある「Why」まではわかりません。定性調査で「普段どのような場面で不便を感じますか?」と深く掘り下げていくことで、「実は、Aという機能が欲しいのではなく、〇〇という根本的な課題を解決したいだけだった」ということが判明する場合があります。この「Why」の理解こそが、顧客の心に響く製品やサービス開発の鍵となります。 - 共感を通じた顧客理解:

顧客の生活環境に身を置き、その行動を観察したり、一対一でじっくりと話を聞いたりするプロセスを通じて、リサーチャーや開発者は顧客の立場に感情移入し、その喜びや痛みを追体験することができます。この「共感(エンパシー)」から得られる生々しい実感は、単なるデータレポートを読むだけでは得られない、血の通った顧客理解に繋がります。

顧客の本当のニーズを理解できれば、企業は小手先の機能追加や値下げ競争に陥ることなく、顧客の課題を根本から解決するような、真に価値のある製品・サービスを提供できるようになります。それは結果として、顧客との長期的な信頼関係(エンゲージメント)を築き、持続的な競争優位性の源泉となるのです。

マーケティングリサーチの基本となる種類

マーケティングリサーチには多種多様な手法が存在しますが、それらは収集するデータの性質によって大きく「定量調査」と「定性調査」の2つに大別されます。また、調査の実施形態によって「パネル調査」と「アドホック調査」という分類もあります。これらの基本的な種類を理解することは、目的に合った最適な調査手法を選ぶための第一歩です。

定量調査

定量調査(Quantitative Research)とは、回答を数値や量としてデータ化し、統計的な分析を行う調査手法の総称です。その主な目的は、「どれくらいの人が」「何パーセントが」「平均して何回」といったように、市場や消費者の実態を量的に把握することです。

特徴:

- 客観性と一般化: 多くの対象者(サンプル)からデータを収集するため、統計的に処理することで、調査結果を市場全体の傾向として一般化しやすいという特徴があります。これにより、客観的な根拠に基づいた意思決定が可能になります。

- 実態把握: 市場規模の推定、ブランド認知率、商品利用率、満足度スコアなど、事実や実態を数字で明確に捉えることに長けています。

- 仮説検証: 「若者層では、A社よりもB社の製品の方が好まれているのではないか」といった事前に立てた仮説が、実際にどの程度正しいのかを検証するために用いられます。

代表的な手法:

- ネットリサーチ(Webアンケート): インターネットを通じて多数の回答者にアンケートを配信する手法。低コストかつスピーディに大規模なデータを収集できます。

- 会場調査(CLT): 調査会場に対象者を集め、製品の試用・試食や広告の視聴などをしてもらい、その場でアンケートに回答してもらう手法。

- 電話調査: 調査員が対象者に電話をかけ、口頭で質問し回答を得る手法。世論調査などでよく用いられます。

- 郵送調査: アンケート用紙を対象者の自宅に郵送し、記入後に返送してもらう手法。高齢者層など、インターネットを利用しない層にもアプローチできます。

注意点:

定量調査は「何が(What)」起こっているかを把握するのは得意ですが、「なぜ(Why)」そうなっているのか、その背景にある理由や感情を深く掘り下げることには限界があります。例えば、「満足度が低い」という結果はわかっても、なぜ満足度が低いのかという根本原因までは、選択肢式のアンケートだけでは解明しきれないことが多いです。

定性調査

定性調査(Qualitative Research)とは、数値化することが難しい、個人の発言、行動、意見、価値観といった「質的なデータ」を収集・分析する調査手法の総称です。その主な目的は、「なぜそう思うのか」「どのような文脈でその行動が起きるのか」「どんな深層心理があるのか」といった、対象者の内面や行動の背景にある理由を深く理解することです。

特徴:

- 深層心理の探求: 1人または少数の対象者と時間をかけて対話したり、行動をじっくり観察したりすることで、本人も意識していないような潜在的なニーズや本音(インサイト)を引き出すことができます。

- 仮説生成・アイデア創出: まだ課題が明確になっていない段階で、消費者の生の声に触れることで、新しい商品やサービスのアイデア、あるいは検証すべき仮説を発見するために非常に有効です。

- 文脈の理解: ある意見や行動が、どのような生活習慣や価値観、状況(文脈)の中で生まれているのかを、全体像として立体的に捉えることができます。

代表的な手法:

- グループインタビュー: 5~6人程度の対象者を集め、司会者(モデレーター)のもとで特定のテーマについて自由に話し合ってもらう手法。参加者同士の相互作用により、多様な意見やアイデアが生まれやすいです。

- デプスインタビュー: 調査者と対象者が1対1で、1~2時間かけてじっくりと対話する手法。プライベートな話題や込み入ったテーマについて、深く掘り下げて話を聞くのに適しています。

- 行動観察調査(オブザベーション): 対象者の買い物や日常生活の様子を観察し、その無意識の行動や表情、しぐさなどからインサイトを読み取る手法です。

注意点:

定性調査は、少数の対象者から深い情報を得る手法であるため、その結果をそのまま市場全体の意見として一般化することはできません。「この5人がこう言っていたから、市場全体もこうに違いない」と結論づけるのは統計的に誤りです。定性調査で得られた仮説やインサイトは、その後に定量調査でその仮説が市場全体にどの程度当てはまるのかを検証する、という組み合わせが理想的です。

パネル調査とアドホック調査

定量・定性の分類とは別に、調査の実施形態によって「パネル調査」と「アドホック調査」に分けられます。

| 項目 | パネル調査 (Panel Research) | アドホック調査 (Ad-hoc Research) |

|---|---|---|

| 調査対象者 | 長期間にわたり協力してくれる、固定された同一の対象者(パネル) | 特定の調査課題が発生するたびに、その都度、条件に合う対象者を募集・選定 |

| 調査頻度 | 継続的・定期的(例:毎週、毎月) | 単発・都度 |

| 主な目的 | 時系列での変化の把握(例:購買行動の変化、ブランドスイッチ、メディア接触習慣の変化) | 特定のマーケティング課題の単発的な解決(例:新製品のコンセプト評価、広告クリエイティブの評価) |

| メリット | ・同じ人の変化を追えるため、変化の要因分析がしやすい ・継続的なデータ蓄積による高い分析価値 |

・調査目的や対象者に合わせて、毎回柔軟な調査設計が可能 ・特定の課題に対して迅速に答えを出せる |

| デメリット | ・パネルの維持管理にコストがかかる ・長期間の協力により、調査慣れや回答の偏りが生じる可能性がある(パネルの陳腐化) |

・毎回対象者を探す手間とコストがかかる ・過去との比較が難しい場合がある(対象者が異なるため) |

パネル調査の代表例としては、特定の消費者に日々の購買履歴を記録してもらう「SCI(全国消費者パネル調査)」があります。これにより、「ある顧客がA社製品からB社製品に乗り換えたのは、B社の新CM放映後だった」といった因果関係の推測が可能になります。

一方、アドホック調査は、「その時限り」の調査を意味し、私たちが一般的に「マーケティングリサーチ」と聞いてイメージするものの多くがこれに該当します。例えば、「来月発売する新商品のパッケージデザイン案を評価したい」といった特定の課題が生じた際に、その都度実施される調査です。

最適な調査を行うためには、まず「調査の目的は何か」を明確にし、その上で「定量調査と定性調査のどちらが適しているか」、そして「継続的な視点が必要か、単発で良いか(パネルかアドホックか)」を検討していくことが重要です。多くの場合、これらの調査は排他的なものではなく、定性調査で得た仮説を定量調査で検証するなど、組み合わせて用いることで、より深く、確かな顧客・市場理解へと繋がります。

マーケティングリサーチの手法15選

マーケティングリサーチには、目的や対象、予算に応じて様々な手法が存在します。ここでは、代表的な15の手法を「定量調査」「定性調査」「その他」に分類し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、適した調査目的を解説します。

① 【定量調査】ネットリサーチ(Webアンケート)

インターネット上に作成したアンケート画面を通じて、調査モニターや顧客リストに回答を依頼する手法です。現代のマーケティングリサーチにおいて最も主流な手法の一つです。

- 概要: 調査会社が保有する大規模なアンケートモニターパネルに対して、年齢や性別、居住地などの条件で対象者を絞り込み、Web上でアンケートを配信します。

- メリット: 低コスト、スピーディ、大規模なサンプル数を確保できる点が最大の利点です。また、画像や動画を提示した質問も容易に設定できます。

- デメリット: 回答者のなりすましや、ポイント目的の不誠実な回答のリスクがあります。また、インターネットを利用しない高齢者層などの意見は集めにくい傾向があります。

- 適した目的: ブランド認知度調査、利用実態調査(U&A)、広告効果測定、コンセプト評価など、幅広い定量調査に活用できます。

② 【定量調査】会場調査(CLT)

CLTはCentral Location Testの略で、指定の調査会場に対象者を集めて実施する調査です。

- 概要: 会場に対象者を集め、発売前の製品を試飲・試食・試用してもらったり、テレビCMの試写を行ったりし、その場でアンケートに回答してもらいます。

- メリット: 製品の実物や広告クリエイティブを直接提示できるため、味、香り、デザイン、操作性など、五感に訴える評価や、微妙なニュアンスを正確に把握できます。機密性の高い未発売製品の調査にも適しています。

- デメリット: 会場費や対象者のリクルート費用、運営スタッフの人件費など、コストが高くなる傾向があります。また、会場に来られる地域の人に対象が限定されます。

- 適した目的: 食品・飲料の味覚評価、化粧品や日用品の使用感テスト、パッケージデザイン評価、広告クリエイティブ評価など。

③ 【定量調査】ホームユーステスト(HUT)

HUTはHome Use Testの略で、対象者の自宅に製品を送付し、一定期間使用してもらった後に評価を得る調査です。

- 概要: シャンプーや洗剤、調理器具、家電製品などを対象者の自宅に送り、普段の生活の中で実際に使ってもらいます。その後、Webアンケートや日記形式で感想を収集します。

- メリット: 日常生活というリアルな環境での使用感を評価できるため、実験室的な会場調査では得られない自然な評価が得られます。長期間使用した後の効果や耐久性の評価も可能です。

- デメリット: 製品の発送・回収や、対象者の途中離脱のリスク管理など、時間とコスト、手間がかかります。

- 適した目的: 日用消費財(シャンプー、洗剤など)の長期使用評価、調理食品の評価、小型家電の使い勝手評価など。

④ 【定量調査】郵送調査

調査票を対象者の自宅などに郵送し、記入後に返送してもらう古典的な調査手法です。

- 概要: 調査対象者の住所リストに基づき、調査票、依頼状、返信用封筒を郵送します。

- メリット: インターネットを利用しない高齢者層や、特定の職業・役職者などにもアプローチが可能です。回答者は時間をかけてじっくりと回答できます。

- デメリット: 回収率が低い傾向にあり、督促などの手間がかかります。また、調査票の発送から回収、データ入力までに時間がかかります。

- 適した目的: 全国の住民を対象とした世論調査、特定の会員や顧客リストを対象とした満足度調査など。

⑤ 【定量調査】電話調査

調査員が対象者に電話をかけ、直接質問をして回答を得る手法です。

- 概要: コンピュータで無作為に生成した電話番号にかけるRDD(Random Digit Dialing)方式が主流です。調査員がマニュアルに沿って質問を読み上げ、回答を記録します。

- メリット: 調査員が直接対話するため、質問の意図を補足説明でき、回答の信頼性が比較的高まります。サンプルの無作為性が高く、世論調査などで広く用いられます。

- デメリット: 人件費がかかるためコストが高いです。また、電話での調査を敬遠する人が増えており、回答拒否率が高くなる傾向があります。

- 適した目的: 内閣支持率などの世論調査、選挙の情勢調査、企業の知名度調査など。

⑥ 【定量調査】街頭調査

駅前や繁華街などの路上で、通行人に声をかけて実施する調査です。

- 概要: 調査員が特定の場所で、条件に合う通行人を見つけて協力を依頼し、その場で簡単なアンケートに答えてもらいます。

- メリット: 特定のエリア(例:渋谷、銀座)の来訪者の意見をその場で収集できます。調査テーマに対する関心が高い人を捕まえやすい場合もあります。

- デメリット: 通行人の協力が得にくく、時間帯や天候に左右されます。また、調査対象者がその場所の通行人に偏るため、結果の一般化には注意が必要です。

- 適した目的: 特定エリアの商業施設の利用実態調査、イベント来場者調査、新製品の認知度調査など。

⑦ 【定量調査】ビッグデータ分析

POSデータやWebサイトのアクセスログ、会員情報など、企業が保有する膨大なデータを分析する手法です。

- 概要: アンケートのように「尋ねる」のではなく、実際の「行動履歴」データを分析します。何が、いつ、どこで、どれくらい売れたか、どのページがよく見られているかなどを分析します。

- メリット: 客観的な事実である行動データに基づいているため、信頼性が非常に高いです。全数データを扱える場合が多く、詳細な分析が可能です。

- デメリット: データ分析には高度な専門知識やツールが必要です。「なぜ」その行動をしたのかという理由はデータだけでは分かりません。

- 適した目的: 購買パターン分析(バスケット分析)、顧客セグメンテーション、Webサイトの改善点発見、需要予測など。

⑧ 【定性調査】グループインタビュー

FGI(Focus Group Interview)とも呼ばれ、複数の対象者を集めて座談会形式で意見を聴取する手法です。

- 概要: 6人前後の対象者を一堂に集め、司会者(モデレーター)が進行役となり、特定のテーマについて自由にディスカッションしてもらいます。

- メリット: 参加者同士の相互作用(グループダイナミクス)により、意見が活性化し、個人のインタビューでは出にくい多様なアイデアや視点が得られやすいです。

- デメリット: 他の参加者の意見に同調してしまい、本音が出にくい場合があります。また、発言力の強い人に議論が引っ張られるリスクもあります。

- 適した目的: 新商品アイデアの創出、コンセプトや広告案の評価、ブランドイメージの探索など。

⑨ 【定性調査】デプスインタビュー

IDI(In-depth Interview)とも呼ばれ、調査者と対象者が1対1で行う深層面接調査です。

- 概要: 1~2時間程度かけて、対象者の個人的な体験や価値観、意思決定のプロセスなどを深く掘り下げて聞いていきます。

- メリット: プライベートな話題や、他人の前では話しにくいテーマ(お金、健康など)についても、本音を引き出しやすいです。個人の生活文脈に沿って、話を深く追求できます。

- デメリット: 1人あたりの調査時間が長く、コストも高くなります。多数の意見を集めるのには向いていません。

- 適した目的: 高価格商品の購買決定プロセス、金融商品や保険の加入理由、病気の悩みなど、個人的・専門的なテーマの深掘り。

⑩ 【定性調査】行動観察調査(オブザベーション)

対象者のありのままの行動を観察することで、本人も意識していないニーズや課題を発見する手法です。

- 概要: 店舗での買い物客の動線や商品の手に取り方を観察したり、対象者の自宅を訪問して日常生活の様子を観察したりします。

- メリット: 言葉(言っていること)と行動(やっていること)のギャップを発見できます。言語化が難しい無意識の行動や、習慣的な行動からインサイトを得るのに非常に有効です。

- デメリット: 観察者の主観によって解釈が左右される可能性があります。なぜその行動を取ったのか、理由を別途ヒアリングする必要があります。

- 適した目的: 店舗のレイアウトや棚割りの改善、製品のユーザビリティ評価、パッケージデザインの店頭での視認性評価など。

⑪ 【定性調査】覆面調査(ミステリーショッパー)

一般の消費者を装った調査員が店舗を訪れ、サービス品質を評価する手法です。

- 概要: 調査員が客として店舗を利用し、接客態度、商品知識、清掃状況、提供スピードなどを事前に定められたチェックリストに基づいて評価・報告します。

- メリット: 従業員の自然な働きぶりや、店舗のリアルな実態を把握できます。自社の基準が現場で守られているかを確認し、サービス品質の向上に繋げられます。

- デメリット: 調査員のスキルや主観によって評価がばらつく可能性があります。コストも比較的高めです。

- 適した目的: 飲食店や小売店、金融機関などの店舗における接客サービスレベルの評価・改善、オペレーションマニュアルの遵守状況確認。

⑫ 【定性調査】MROC(オンラインコミュニティ調査)

MROCはMarketing Research Online Communityの略で、オンライン上に開設したクローズドなコミュニティで、長期間にわたり対象者と対話する手法です。

- 概要: 数十人規模の対象者を専用のSNSや掲示板のようなコミュニティに招待し、数週間~数ヶ月間にわたって日記の投稿やディスカッション、アンケートなどを行います。

- メリット: 時間や場所の制約なく、長期間にわたる継続的な対話が可能です。対象者との間に信頼関係が生まれ、より深いインサイトや共創的なアイデアが生まれやすくなります。

- デメリット: コミュニティの活性化を維持するためのモデレーターのスキルが重要になります。運営に手間と時間がかかります。

- 適した目的: 新商品・サービスの共同開発(共創)、顧客との長期的な関係構築、ライフスタイルの変化の追跡など。

⑬ 【その他】文献調査(デスクリサーチ)

官公庁の統計データや業界団体のレポート、新聞、雑誌、研究論文など、既に公開されている二次情報を収集・分析する手法です。

- 概要: インターネット検索やデータベース、図書館などを活用して、調査テーマに関する既存の情報を集めます。

- メリット: 低コストかつ迅速に情報を収集できます。本格的な調査(一次調査)を行う前の、事前の情報収集や仮説構築に不可欠です。

- デメリット: 情報が自社の調査目的に完全に合致するとは限りません。情報の鮮度や信頼性、出所を慎重に見極める必要があります。

- 適した目的: 市場規模やトレンドの把握、競合環境の分析、調査企画のための予備調査。

⑭ 【その他】ソーシャルリスニング

X(旧Twitter)やInstagram、ブログ、レビューサイトなど、ソーシャルメディア上に投稿された消費者の生の声を収集・分析する手法です。

- 概要: 専用のツールを用いて、特定のキーワード(自社製品名、ブランド名など)を含む投稿を収集し、その内容や増減、ポジティブ/ネガティブな評判などを分析します。

- メリット: フィルターのかかっていない、消費者のリアルな本音や口コミを大量に収集できます。炎上の早期発見や、トレンドの兆候をいち早く掴むことができます。

- デメリット: 投稿者の属性が不明な場合が多く、情報の偏りが生じる可能性があります。SNSユーザーの意見が、市場全体の意見を代表しているとは限りません。

- 適した目的: 自社や競合の評判(口コミ)分析、新製品発売後の反響調査、キャンペーン効果のリアルタイム測定、炎上リスクのモニタリング。

⑮ 【その他】ニューロマーケティングリサーチ

脳波、視線(アイトラッキング)、心拍数、表情といった、人間の生体反応を計測することで、消費者の無意識の反応を探る最先端の手法です。

- 概要: 専用の機材を用いて、広告や商品パッケージを見ている時の脳の活動や視線の動きなどを計測し、消費者が「何を」「どのように」感じているかを科学的に分析します。

- メリット: アンケートなどでは言語化できない、あるいは本人が意識していない直感的な好き嫌いや、注意を引くポイントを客観的に捉えることができます。

- デメリット: 大掛かりな専門機材が必要で、コストが非常に高いです。また、分析・解釈には高度な専門知識が求められます。

- 適した目的: 広告クリエイティブの効果検証、商品パッケージやWebサイトのデザイン評価、店舗レイアウトの最適化など。

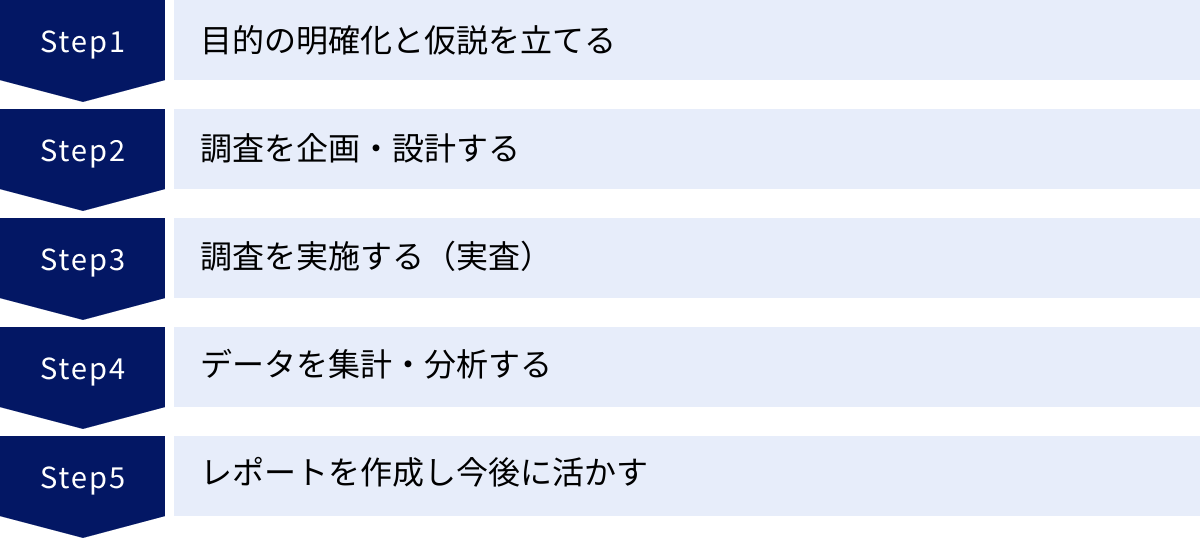

マーケティングリサーチの進め方5ステップ

効果的なマーケティングリサーチは、行き当たりばったりではなく、体系立てられたプロセスに沿って進められます。ここでは、リサーチを企画してから結果を活用するまでの、基本的な5つのステップを解説します。

① 目的の明確化と仮説を立てる

この最初のステップが、リサーチの成否を分ける最も重要な段階です。「何のために調査をするのか」という目的が曖昧なまま進めると、時間とコストをかけても、結局何の役にも立たないデータしか得られないという事態に陥りがちです。

1. マーケティング課題の整理:

まず、「自社の売上が伸び悩んでいる」「新商品のアイデアが出ない」「広告の効果が実感できない」といった、企業が直面しているビジネス上の課題を洗い出します。

2. リサーチ目的の具体化:

次に、その課題を解決するために、このリサーチによって「何を明らかにしたいのか」を具体的に定義します。これを「リサーチクエスチョン(調査課題)」と呼びます。

- 悪い例: 「若者の価値観を知りたい」→ 漠然としすぎていて、何を調査すればよいか不明確です。

- 良い例: 「なぜ、20代女性における当社の化粧水ブランドの購入率が低いのかを明らかにしたい」→ 調査対象と知りたいことが具体的です。

3. 仮説の構築:

リサーチ目的が明確になったら、その問いに対する「現時点での仮の答え」を立てます。これを「仮説」と呼びます。

- 例: 「当社の化粧水は保湿力を強みとしているが、20代女性は保湿力よりも、SNS映えするパッケージデザインや、肌の透明感を訴求するブランドを重視しているのではないか?」

仮説を立てることで、調査で聞くべきこと、検証すべきことがシャープになります。仮説がなければ、あれもこれもと質問項目を詰め込んでしまい、焦点のぼやけた調査になってしまいます。仮説は、既存のデータや現場の肌感覚、デスクリサーチなどから導き出します。このリサーチの最終的なゴールは、この仮説が正しかったのか、あるいは間違っていたのかをデータで検証することになります。

② 調査を企画・設計する

目的と仮説が固まったら、それを検証するための具体的な調査計画を立てます。これを「調査設計(リサーチデザイン)」と呼びます。

1. 調査手法の選定:

目的と仮説に応じて、最適な調査手法を選びます。

- 実態を量的に把握したい、仮説を検証したい → 定量調査(ネットリサーチなど)

- アイデアを発見したい、理由を深掘りしたい → 定性調査(グループインタビューなど)

- 多くの場合、定性調査で仮説を立て、定量調査で検証するという組み合わせが有効です。

2. 調査対象者の定義(誰に聞くか):

調査結果の信頼性を左右する重要な要素です。年齢、性別、居住地といったデモグラフィック属性だけでなく、ライフスタイルや価値観、商品利用経験など、調査内容に合わせて具体的に定義します(例:「半年以内に競合A社の製品を購入した、30代の働く女性」)。

3. サンプルサイズの決定(何人に聞くか):

定量調査の場合、どの程度の精度で結果を見たいかによって、必要なサンプル数を決定します。一般的に、全国の縮図として傾向を見るには最低でも400サンプル、性年代別などで細かく分析するには1,000サンプル以上が目安とされます。

4. 調査票・インタビューガイドの作成:

- 調査票(定量調査): 仮説を検証するために必要な質問項目を作成します。質問の言葉遣いが回答に影響を与えないか(バイアス)、回答者が誤解なく理解できるか、質問の順序は適切かなどを慎重に検討します。

- インタビューガイド(定性調査): インタビューで聞きたいことの流れをまとめたものです。ガチガチの質問リストではなく、話の流れに応じて柔軟に深掘りできるよう、大まかなトピックと聞くべきポイントを整理しておきます。

5. スケジュールと予算の策定:

調査の準備から実査、分析、報告までにかかる期間と費用を見積もります。

③ 調査を実施する(実査)

調査設計で立てた計画に沿って、実際にデータを収集するフェーズです。「実査(じっさ)」とも呼ばれます。

- ネットリサーチの場合: 調査会社に依頼し、アンケートシステムへの登録、対象者への配信、回答の回収を行います。回答状況をモニタリングし、目標サンプル数に達するまで管理します。

- インタビュー調査の場合: 対象者のリクルーティング、調査会場の確保、インタビュアー(モデレーター)の手配などを行います。当日は、対象者がリラックスして話せる雰囲気作りが重要です。

- 品質管理: いずれの調査でも、データの品質を担保することが重要です。矛盾した回答や、明らかに不誠実な回答は、後の分析段階で除外(クリーニング)する必要があります。

この段階では、計画通りに調査が進行しているかを管理するプロジェクトマネジメント能力が求められます。

④ データを集計・分析する

収集した生データを、意思決定に役立つ「情報」へと加工・分析するフェーズです。

1. データクリーニング・集計:

回答データの中から、不整合な回答や不正な回答を取り除き、データをきれいにします(データクリーニング)。その後、質問ごとに回答者数や割合を算出します(単純集計)。さらに、年齢や性別といった属性別に結果を比較する「クロス集計」を行うことで、より深い示唆が得られます。

2. 分析:

- 定量データの分析: クロス集計の結果から、属性ごとの違いや傾向を読み取ります。必要に応じて、相関分析や回帰分析といった高度な統計手法を用いることもあります。

- 定性データの分析: インタビューの録音データから発言録を作成し、内容を読み込みます。そして、発言内容からキーワードや共通の意見を抽出し、それらをグループ化・構造化することで、背景にあるインサイトや本質的なニーズを明らかにします。

ここでのポイントは、単にデータを眺めるだけでなく、ステップ①で立てた「仮説」と照らし合わせながら、「データが何を物語っているのか」を解釈することです。

⑤ レポートを作成し今後に活かす

分析から得られた結果と考察を、関係者が理解しやすい形で報告書(レポート)にまとめ、次のアクションに繋げる最終ステップです。

1. レポート作成:

レポートは、分厚いデータの羅列であってはいけません。

- エグゼクティブサマリー: 最初に、調査の目的、結論、そして提言(何をすべきか)を簡潔にまとめた要約を記載します。忙しい経営層はここしか読まないかもしれません。

- 分析結果の可視化: グラフや図を多用し、結果が直感的に理解できるように工夫します。

- ファクト、インサイト、レコメンデーション:

- ファクト(事実): 調査で明らかになった客観的なデータ(例:「20代の購入意向率は15%だった」)。

- インサイト(示唆): その事実から導き出される解釈や意味合い(例:「現状の製品コンセプトは、20代には響いていない可能性が高い」)。

- レコメンデーション(提言): 示唆に基づき、次に取るべき具体的なアクションの提案(例:「20代向けに、訴求ポイントを『保湿力』から『透明感』へと変更した新コミュニケーションを開発すべき」)。

2. 報告会・共有:

作成したレポートを基に、関連部署のメンバー(企画、開発、営業など)を集めて報告会を実施します。質疑応答を通じて、結果に対する共通認識を醸成します。

3. アクションプランへの落とし込み:

リサーチは、結果を次の行動に移して初めて意味を持ちます。報告会で得られた合意を基に、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」という具体的なアクションプランを策定し、実行に移します。そして、そのアクションの結果をまた評価する、というPDCAサイクルを回していくことが重要です。

マーケティングリサーチを成功させる4つのポイント

時間と費用をかけてマーケティングリサーチを実施しても、その結果がビジネスの成果に結びつかなければ意味がありません。ここでは、リサーチを「やって終わり」にせず、真に価値あるものにするための4つの重要なポイントを解説します。

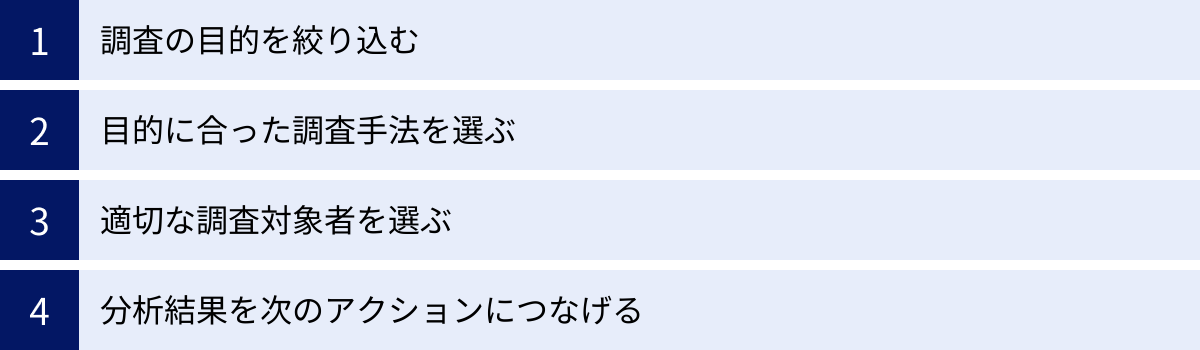

① 調査の目的を絞り込む

リサーチが失敗する最も一般的な原因の一つが、「あれもこれも知りたい」という欲張りな目的設定です。調査担当者は、せっかく調査をするのだからと、関連部署からの要望をすべて盛り込もうとしがちです。しかし、目的が多岐にわたると、一つ一つの質問が浅くなり、調査全体の焦点がぼやけてしまいます。

例えば、「若者市場全体を理解しつつ、新商品のコンセプトも評価し、現在のブランドイメージも測定したい」といった目的設定では、どの課題に対しても中途半端な答えしか得られません。コンセプト評価に集中すべきところ、市場全体の質問に時間を割いてしまい、肝心の評価が手薄になる、といったことが起こります。

成功の鍵は、「この調査で、最も解決したいビジネス上の課題は何か」を一つに絞り込む勇気を持つことです。そのためには、リサーチを企画する段階で、関係者と徹底的に議論し、「今回のリサーチで意思決定すべきことは何か」というゴールを明確に共有しておく必要があります。

例えば、「売上不振」という大きな課題がある場合、それを「リピート率の低下が原因ではないか?」→「では、リピートしない顧客は何に不満を持っているのか?」→「今回のリサーチの目的は、顧客の離反理由を特定し、サービス改善の優先順位をつけることである」というように、具体的で単一の目的にまで落とし込むことが重要です。目的がシャープであればあるほど、調査設計は的確になり、得られる示唆も深まります。

② 目的に合った調査手法を選ぶ

調査目的を明確にしたら、次にその目的を達成するために最もふさわしい調査手法を選ぶ必要があります。目的と手法のミスマッチは、致命的な結果を招きます。

- 失敗例①:インサイトを発見したいのに、定量調査しかしない

顧客の潜在的なニーズや、新しいアイデアの種を発見したいという目的の場合、選択肢式のネットリサーチだけでは不十分です。なぜなら、選択肢は調査設計者の想定の範囲内でしかなく、そこから革新的な発見は生まれにくいからです。この場合は、グループインタビューやデプスインタビューで、顧客の生の声に深く耳を傾け、想定外の発言や本音を引き出す定性調査が不可欠です。 - 失敗例②:市場シェアを把握したいのに、定性調査しかしない

自社製品の市場におけるシェアや、ブランドの認知率といった市場全体での位置づけを把握したい場合に、数人へのインタビュー調査だけを行うのは誤りです。定性調査の結果は、あくまで少数の個人の意見であり、それを市場全体の数値として一般化することはできません。この目的のためには、統計的な信頼性が担保できる、大規模なサンプル数を対象とした定量調査(ネットリサーチなど)が必要です。

多くの場合、定量調査と定性調査はどちらか一方を選ぶものではなく、組み合わせて使うことで相乗効果を発揮します。例えば、以下のような連携が理想的です。

- 定性調査(探索): インタビューで顧客の深層心理を探り、商品改善に関する仮説を複数発見する。

- 定量調査(検証): 発見した仮説が、市場全体でどの程度受け入れられるのかをアンケートで検証し、最も支持率の高い改善案に絞り込む。

このように、目的に応じて最適な手法を単独で、あるいは組み合わせて選択する戦略的な視点が、リサーチの質を大きく左右します。

③ 適切な調査対象者を選ぶ

「誰に聞くか」は、「何を聞くか」と同じくらい重要です。調査結果は、対象者の選び方次第で全く異なるものになります。どんなに精緻な調査票を作っても、聞く相手を間違えれば、得られる情報は無価値になってしまいます。

例えば、新しいシニア向けスマートフォンの使いやすさを評価したいのに、調査対象者が20代のデジタルネイティブばかりだったらどうでしょうか。おそらく「簡単すぎる」「機能が物足りない」といった、ターゲット顧客の実態とはかけ離れた評価が集まるでしょう。

適切な対象者を選ぶためには、以下の点が重要です。

- ターゲット顧客の明確な定義: 調査したい商品やサービスのメインターゲットは誰なのかを、年齢・性別といったデモグラフィック情報だけでなく、ライフスタイル、価値観、関連商品の利用状況といった基準で具体的に定義します。

- スクリーニングの徹底: 調査本編に先立ち、「スクリーニング調査」と呼ばれる予備調査を行います。ここで複数の質問を投げかけ、上記の定義に合致する人だけを抽出し、本調査の対象者とします。このスクリーニングの設計が甘いと、ターゲットではない人が紛れ込んでしまい、データの信頼性が損なわれます。

- 出現率の考慮: 調査対象者の条件を厳しくしすぎると、該当者が非常に少なく(出現率が低い)、リクルーティングが困難になったり、コストが跳ね上がったりします。調査目的を損なわない範囲で、現実的な対象者条件を設定するバランス感覚も必要です。

自社の顧客を正しく理解し、その代表となる人々を的確に選び出すことが、リサーチから真実の声を拾い上げるための大前提となります。

④ 分析結果を次のアクションにつなげる

マーケティングリサーチは、美しいレポートを作成して「なるほど、よくわかった」で終わらせてしまっては、単なる自己満足に過ぎません。その最大の価値は、分析結果から得られた示唆を、具体的なビジネス上の「次のアクション」に転換し、実行することにあります。

多くの企業で、調査レポートが報告された後、棚にしまわれて二度と見返されないという事態が起こっています。これを防ぐためには、リサーチプロセスの最終段階を「報告」ではなく、「アクションプランの策定」と位置づける意識が不可欠です。

- 「So What?(だから何?)」を問う: レポートに書かれた「事実(Fact)」に対して、常に「So What?(だから、それがどうした?)」と問いかけ、ビジネス上の「意味合い(Implication)」を抽出する癖をつけましょう。

- 例:「20代の購入意向が低い(事実)」→ So What? →「このままでは将来の顧客基盤が先細りになる(意味合い)」

- 「Now What?(では、どうする?)」を考える: 抽出した意味合いに基づき、「Now What?(では、次に何をすべきか?)」という具体的な「提言(Recommendation)」を考えます。

- 例:「将来の顧客基盤が先細りになる(意味合い)」→ Now What? →「20代向けの新商品を開発するか、既存ブランドの若者向けコミュニケーションを強化すべき(提言)」

- アクションプランの具体化: 提言を元に、関係部署を巻き込んで具体的な施策を議論し、「担当者」「期限」「目標(KPI)」を定めたアクションプランに落とし込みます。

リサーチのROI(投資対効果)は、このアクションプランが実行され、ビジネス上の成果(売上向上、コスト削減など)に結びついて初めて生まれます。調査の企画段階から、この最終的なアウトプットを常に見据えておくことが、リサーチを成功に導く最も重要なマインドセットと言えるでしょう。

おすすめのマーケティングリサーチ会社5選

自社でリサーチを行うリソースやノウハウがない場合、専門のマーケティングリサーチ会社に依頼するのが一般的です。ここでは、国内で豊富な実績を持つ代表的なリサーチ会社を5社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の調査目的や予算に合わせて選ぶ際の参考にしてください。

(※掲載されている情報は、各社公式サイトの公開情報に基づき作成しています。)

| 会社名 | 主な特徴・強み |

|---|---|

| 株式会社マクロミル | 国内最大級のパネルを活かしたネットリサーチ、スピーディな調査、セルフ型ツールの提供 |

| 株式会社インテージ | SCI/SRIなどの大規模パネルデータ、幅広い業界への知見、総合的なリサーチ力 |

| GMOリサーチ株式会社 | アジア最大級のパネルネットワーク、グローバルリサーチ、DIY型リサーチシステムの提供 |

| 株式会社クロス・マーケティング | ネットリサーチと多様な手法の組み合わせ、リサーチャーの高い分析力・提案力 |

| 株式会社日経リサーチ | BtoB調査、金融・企業調査、ブランド調査、日本経済新聞社グループの信頼性 |

① 株式会社マクロミル

株式会社マクロミルは、国内最大級の1,000万人を超えるアンケートパネルを基盤とした、ネットリサーチのリーディングカンパニーです。その最大の強みは、大規模なパネルを活かしたスピーディかつ大規模なデータ収集能力にあります。

- 特徴:

- 圧倒的なパネル規模: 膨大なモニターを保有しているため、出現率の低い希少なターゲット層に対しても、短期間で必要なサンプル数を集めることが可能です。

- クイック&リーズナブル: ネットリサーチに特化することで、従来の手法に比べて迅速かつ低コストな調査を実現しています。

- 多様なサービスラインナップ: 定量調査から定性調査、海外調査、セルフ型アンケートツール「Questant(クエスタント)」の提供まで、幅広いニーズに対応しています。特に、発注から最短翌日には調査結果がわかる「QuickMill」など、スピード感を重視したサービスが充実しています。

- グローバルネットワーク: 世界各国のパートナー企業との連携により、グローバルなリサーチにも対応可能です。

スピーディに消費者の意識を把握したい、あるいは特定の条件に合致するニッチな対象者にアンケートを取りたい、といった場合に特に強みを発揮する会社です。

参照:株式会社マクロミル公式サイト

② 株式会社インテージ

株式会社インテージは、1960年の創業以来、日本のマーケティングリサーチ業界を牽引してきた最大手の総合リサーチ会社です。長年の実績に裏打ちされた高い品質と、幅広い調査領域をカバーする総合力が特徴です。

- 特徴:

- 大規模なパネルデータ: 全国約52,500人の消費者から日々の購買データを収集する「SCI®(全国消費者パネル調査)」や、全国約6,000店舗の小売店販売データを集計する「SRI+®(全国小売店パネル調査)」といった独自のパネルデータを保有しています。これらは市場の動向やトレンドを捉えるための貴重なインフラとなっています。

- 幅広い業界への知見: 食品、飲料、日用品から、医薬品、自動車、IT、金融まで、多岐にわたる業界に対して深い知見と専門性を持っています。

- 総合的なリサーチソリューション: アドホック調査はもちろん、パネルデータを活用した分析、カスタムリサーチ、海外調査、データサイエンス領域まで、企業のあらゆるマーケティング課題に対してワンストップでソリューションを提供できる体制が強みです。

- 品質へのこだわり: 調査の設計から実査、集計、分析に至るまで、一貫して高い品質管理基準を設けており、信頼性の高いデータを提供しています。

市場全体の構造理解から個別の課題解決まで、高品質で信頼性の高いリサーチを求める場合に最適なパートナーと言えるでしょう。

参照:株式会社インテージ公式サイト

③ GMOリサーチ株式会社

GMOリサーチ株式会社は、GMOインターネットグループの一員であり、特にアジア地域における大規模なパネルネットワークを強みとするリサーチ会社です。グローバルな調査、中でもアジア市場を対象としたリサーチに高い実績を誇ります。

- 特徴:

- アジア最大級のパネルネットワーク: 日本を含むアジア16の国と地域に広がる「ASIA Cloud Panel」を保有しており、数千万人規模のモニターにアクセス可能です。これにより、多国間での比較調査などをスムーズに実施できます。

- グローバルリサーチの実績: アジア市場だけでなく、欧米など全世界を対象としたグローバルリサーチの企画・実施に関する豊富なノウハウを持っています。

- DIY型リサーチソリューション: 調査会社に依頼するフルサービスだけでなく、企業が自らアンケートを作成・配信できるセルフ型リサーチシステム「GMO Ask」なども提供しており、顧客のニーズに応じた柔軟なサービス形態を選択できます。

- テクノロジーの活用: GMOインターネットグループの技術力を活かし、テクノロジーを駆使した効率的で新しいリサーチソリューションの開発にも注力しています。

海外市場への進出を検討している企業や、アジア各国の消費者を対象とした調査を実施したい企業にとって、非常に頼りになる存在です。

参照:GMOリサーチ株式会社公式サイト

④ 株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティングは、2003年の設立以来、急速に成長を遂げたリサーチ会社です。ネットリサーチを主軸としながらも、リサーチャーの高い分析力・提案力を強みとし、顧客の課題解決に深くコミットする姿勢が特徴です。

- 特徴:

- リサーチャーの専門性: 各業界に精通した専門のリサーチャーが多数在籍しており、単にデータを納品するだけでなく、調査結果から深い洞察を導き出し、顧客の次のアクションに繋がる具体的な提言を行うことを重視しています。

- 多様な手法の組み合わせ: ネットリサーチの強みを活かしつつ、グループインタビューやデプスインタビュー、海外調査など、多様なリサーチ手法を課題に応じて柔軟に組み合わせ、最適なソリューションを提案する能力に長けています。

- スピードと柔軟性: 顧客の要望に対してスピーディかつ柔軟に対応する体制が整っており、急な調査ニーズにも応える機動力が評価されています。

- 幅広い事業展開: リサーチ事業に加え、ITソリューション事業やプロモーション事業も展開しており、グループ全体で企業のマーケティング活動を多角的に支援できます。

データだけでなく、そこから得られる「示唆」や「戦略的な提言」を重視する企業にとって、強力なパートナーとなる会社です。

参照:株式会社クロス・マーケティング公式サイト

⑤ 株式会社日経リサーチ

株式会社日経リサーチは、日本経済新聞社グループの総合調査会社であり、その信頼性と専門性を背景に、特にBtoB(企業間取引)調査や金融・ブランド調査の分野で高い評価を得ています。

- 特徴:

- BtoB調査における強み: 企業のキーパーソンや専門家を対象とした調査において、日経グループならではのネットワークとノウハウを活かした質の高いリクルーティングと調査実施能力を持っています。

- ブランド調査の実績: 企業のブランド価値を多角的に評価する「ブランド戦略サーベイ」など、ブランド関連の調査で豊富な実績と定評があります。

- 金融・IR調査: 金融機関を対象とした調査や、株主・投資家向けのIR(インベスター・リレーションズ)関連の調査にも精通しています。

- 高い信頼性: 日本経済新聞社グループの一員として、厳格な倫理規定と品質管理体制のもと、公正で信頼性の高い調査を提供しています。世論調査や社会調査なども数多く手掛けています。

BtoB市場における意思決定者の意見を知りたい、企業のブランド価値を客観的に評価したい、といった高度で専門的な調査ニーズを持つ企業に適しています。

参照:株式会社日経リサーチ公式サイト

まとめ

本記事では、マーケティングリサーチの基本概念から、その目的、メリット、具体的な手法、実践的な進め方、そして成功のためのポイントまでを包括的に解説しました。

マーケティングリサーチとは、単にアンケートを取ったり、データを集めたりする作業ではありません。それは、変化の激しい市場の中で、企業が羅針盤を失わずに航海を続けるための、極めて重要な知的活動です。勘や経験といった主観的な判断から脱却し、客観的なデータに基づいて顧客を深く、正しく理解すること。これこそが、マーケティングリサーチの本質的な価値です。

この記事で紹介したポイントを改めてまとめます。

- リサーチの目的は多岐にわたる: 新商品開発、既存商品改善、ブランド向上、顧客満足度向上、広告戦略立案など、あらゆるマーケティング課題の解決に貢献します。

- 客観的な意思決定を可能にする: データという共通言語を用いることで、組織内の合意形成を促し、失敗のリスクを低減します。

- 手法は目的によって使い分ける: 市場の実態を量的に把握する「定量調査」と、理由や背景を深く探る「定性調査」を、目的に応じて適切に選択・組み合わせることが成功の鍵です。

- 成功には体系的なプロセスが不可欠: 「目的の明確化と仮説設定」から始まり、「調査設計」「実査」「分析」「アクションプランへの活用」まで、一貫したプロセスを丁寧に実行することが重要です。

- リサーチはアクションに繋げてこそ価値がある: 分析結果を「次の打ち手」に転換し、実行するまでがマーケティングリサーチです。

ビジネスを取り巻く環境がますます複雑化し、先行き不透明な時代だからこそ、マーケティングリサーチの重要性はかつてなく高まっています。この記事が、皆様のビジネスにおいて、データに基づいたより良い意思決定を行うための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、それを解決するためにどのような情報が必要かを考えることから始めてみてはいかがでしょうか。