現代のマーケティングにおいて、「誰に商品を届けるか」という問いは、戦略の成否を分ける最も重要な要素の一つです。市場には無数の顧客が存在し、そのニーズや価値観は千差万別です。このような状況下で、闇雲にすべての人を対象にアプローチを試みる「マスマーケティング」は、非効率であるばかりか、誰の心にも響かないメッセージを生み出す原因となります。

そこで不可欠となるのが「ターゲティング」の概念です。ターゲティングとは、市場全体の中から、自社の製品やサービスを最も必要とし、かつ自社が最も効果的に価値を提供できる顧客層を見つけ出し、そこに経営資源を集中させる戦略的なプロセスを指します。

この記事では、マーケティングの根幹をなす「ターゲティング」について、その基本的な定義から、重要視される理由、具体的な設定手順、Web広告で活用される最新の手法、そして実践における注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を最後まで読むことで、自社のマーケティング活動における羅針盤として、ターゲティングを効果的に活用するための知識と視点が得られるでしょう。

目次

ターゲティングとは

マーケティングにおけるターゲティングとは、市場を細分化(セグメンテーション)した上で、自社が狙うべき特定の顧客セグメント(市場)を選び出すプロセスを指します。簡単に言えば、「数ある顧客層の中から、どのグループに焦点を当ててアプローチするかを決めること」です。

ビジネスの資源(人、モノ、金、時間)は有限です。そのため、すべての顧客を満足させることは現実的ではありません。ターゲティングを行うことで、限られた資源を最も購買意欲の高い、あるいは自社の商品・サービスと親和性の高い顧客層に集中的に投下できます。これにより、マーケティング活動全体の効率と効果を最大化することが可能になります。

例えば、新しいオーガニックスキンケア商品を発売する場合を考えてみましょう。市場には10代から80代まで、さまざまな年齢、肌質、価値観を持つ人々が存在します。このすべての人々に向けて同じ広告を打つのは非効率です。そこで、「健康や環境への意識が高い30代から40代の女性で、可処分所得が比較的に高い層」といったようにターゲットを絞り込みます。

このようにターゲットを明確にすることで、商品のコンセプト、価格設定、パッケージデザイン、広告で伝えるメッセージ、配信するメディア選定など、あらゆるマーケティング施策に一貫性が生まれます。結果として、ターゲット顧客の心に深く響くコミュニケーションが実現し、強いブランドロイヤルティの構築へと繋がっていくのです。ターゲティングは、単なる顧客の絞り込み作業ではなく、マーケティング戦略全体の方向性を決定づける、極めて重要な意思決定と言えます。

ターゲティングとペルソナの違い

ターゲティングとよく似た言葉に「ペルソナ」があります。両者は密接に関連していますが、その意味と役割は明確に異なります。この違いを理解することは、効果的なマーケティング戦略を立案する上で非常に重要です。

ターゲティングが「顧客の集団(セグメント)」を定義するものであるのに対し、ペルソナはその集団の中から「架空の個人(キャラクター)」を具体的に描き出すものです。つまり、ターゲティングで定めた顧客層の、より解像度を上げた具体的な人物像がペルソナです。

| 項目 | ターゲティング | ペルソナ |

|---|---|---|

| 定義 | 狙うべき顧客の「集団」 | ターゲットを代表する架空の「個人」像 |

| 粒度 | マクロ(集団・層) | ミクロ(個人) |

| 情報 | 年齢、性別、居住地、年収などの定量的・統計的なデータが中心 | 氏名、職業、ライフスタイル、価値観、悩み、口癖などの定性的・人格的な情報を含む |

| 目的 | どの市場で戦うかを決定し、経営資源の配分を決める | チーム内で顧客像の共通認識を持ち、具体的な施策(コピー、デザイン等)を考案する |

具体例で考えてみましょう。

先ほどのオーガニックスキンケア商品の例で言えば、以下のようになります。

- ターゲティング

- 「首都圏在住の30代〜40代の女性」

- 「世帯年収800万円以上」

- 「健康志向で、食やライフスタイルにおいてオーガニック製品への関心が高い」

- 「SNSや専門誌で情報収集を行う」

これはあくまで「層」や「集団」としての特徴を捉えたものです。この段階では、まだ顔や性格は見えてきません。

- ペルソナ

- 氏名: 田中 美咲(たなか みさき)

- 年齢: 35歳

- 居住地: 東京都目黒区

- 職業: 外資系企業のマーケティングマネージャー

- 年収: 850万円

- 家族構成: 夫と二人暮らし

- ライフスタイル: 平日は仕事で忙しいが、週末はヨガに通ったり、オーガニックレストランで友人と食事を楽しんだりしてリフレッシュしている。情報感度が高く、Instagramや美容雑誌「VOCE」などで常に新しい情報をチェックしている。

- 悩み・ニーズ: 「仕事のストレスや年齢からくる肌の揺らぎが気になる。ただ肌に優しいだけでなく、エイジングケア効果も実感できる、信頼できる成分のスキンケア製品が欲しい。価格が高くても、自分の価値観に合うものには投資を惜しまない。」

- 口癖: 「どうせ使うなら、身体にいいものがいいよね」「成分表示は必ずチェックする」

このように、ペルсоナを設定することで、ターゲットという「集団」が、まるで実在するかのような「個人」として具体化されます。これにより、マーケティング担当者やデザイナー、コピーライターなどの関係者全員が「田中さんのような人に響くメッセージは何か?」「彼女が見るメディアはどこか?」といったように、顧客を主語にして具体的な議論ができるようになり、施策の精度が格段に向上するのです。

結論として、ターゲティングで事業の方向性を定め、ペルソナで具体的な施策の解像度を上げる、という流れが理想的です。ターゲティングは戦略の骨格、ペルソナは戦略に血肉を通わせるプロセスと捉えると良いでしょう。

ターゲティングが重要視される理由

なぜ現代のビジネスにおいて、これほどまでにターゲティングが重要視されるのでしょうか。その背景には、主に「顧客ニーズの多様化」と「情報量の爆発的な増加」という、現代社会を象徴する二つの大きな環境変化があります。

顧客ニーズの多様化

かつて、高度経済成長期のように社会全体が同じような価値観を共有し、誰もが「三種の神器」と呼ばれるような同じ商品を追い求めていた時代がありました。このような時代には、一つの製品を大量生産し、テレビCMなどを通じて広く告知する「マスマーケティング」が非常に有効でした。良い製品を作れば、黙っていても売れたのです。

しかし、現代社会は大きく様変わりしました。経済が成熟し、モノが溢れるようになると、人々の価値観は大きく多様化しました。

- ライフスタイルの多様化: 働き方改革による副業やフリーランスの増加、晩婚化や非婚化、DINKs(子供のいない共働き夫婦)の増加など、家族の形や個人の生き方が画一的ではなくなりました。

- 価値観の多様化: モノを所有することに価値を見出す「モノ消費」から、体験や経験に価値を見出す「コト消費」、さらにはその場でしか味わえない感動や一体感を求める「トキ消費」へと、消費の動機が変化しています。また、SDGsへの関心の高まりから、環境に配慮した商品やエシカルな消費を重視する層も増えています。

- 情報収集手段の多様化: かつてはテレビ、新聞、雑誌、ラジオの4大マスメディアが情報源の中心でしたが、現在はインターネットの普及により、SNS、ブログ、動画共有サイト、ニュースアプリなど、人々が接触するメディアは無数に存在します。

このような状況では、「万人受けする平均的な商品」は、「誰にとっても決め手に欠ける中途半端な商品」になってしまう危険性があります。「安くて機能もそこそこ」という商品は、価格を重視する層からは「もっと安い商品がある」と見向きもされず、品質を重視する層からは「物足りない」と評価されてしまいます。

そこで重要になるのがターゲティングです。特定のニーズや価値観を持つ顧客層に照準を合わせ、その層が抱える深い悩みや欲求(インサイト)に応えることで、「まさにこれが欲しかった」「このブランドは私のことを分かってくれている」という強い共感を生み出すことができます。ニッチであっても、特定の層から熱狂的に支持されるブランドを構築することが、現代における競争優位の源泉となるのです。

Webマーケティングの普及による情報量の増加

インターネットとスマートフォンの普及は、私たちの生活を劇的に変えました。総務省の調査によれば、2022年における個人のスマートフォン保有率は77.3%に達し、多くの人がいつでもどこでも情報にアクセスできる環境にあります。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

このデジタル化の波は、企業側のマーケティング活動にも大きな影響を与えました。Webサイト、SNS、ブログ、メールマガジン、Web広告など、企業が顧客と接点を持つためのチャネルが飛躍的に増加し、かつてより遥かに低コストで情報発信ができるようになりました。

しかし、これは同時に、顧客が受け取る情報量が爆発的に増加したことを意味します。私たちは日々、夥しい数の広告やコンテンツの洪水に晒されています。ある調査では、現代人は1日に数千回もの広告メッセージに接触しているとも言われています。

このような情報過多の状況で、自社のメッセージを届けたい相手にきちんと届けることは至難の業です。興味のない情報や自分に関係ない広告は、意識的に、あるいは無意識的に読み飛ばされてしまいます。

ここでターゲティングの真価が発揮されます。Webマーケティング、特にWeb広告の技術は、ターゲティングの精度を劇的に向上させました。ユーザーの年齢や性別、居住地といった基本的な属性だけでなく、検索履歴、閲覧サイト、購買履歴といった行動データに基づき、「今、まさに〇〇を探している人」「△△に強い関心を持っている人」といったように、極めて精度の高いターゲティングが可能になったのです。

例えば、リターゲティング広告を使えば、一度自社のECサイトで商品をカートに入れたものの購入に至らなかったユーザーを追跡し、別のサイトを閲覧している際に「お買い忘れはありませんか?」と広告を表示できます。これは、不特定多数に広告を見せるよりも、遥かに高い確率で購買に繋がるでしょう。

このように、情報洪水の中で自社のメッセージを埋もれさせず、「適切な相手」に「適切なタイミング」で「適切な内容」を届けるためには、精緻なターゲティングが不可欠です。Webマーケティングの普及は、ターゲティングの必要性を高めると同時に、それを実現するための強力なツールを企業に提供したのです。

STP分析におけるターゲティングの役割

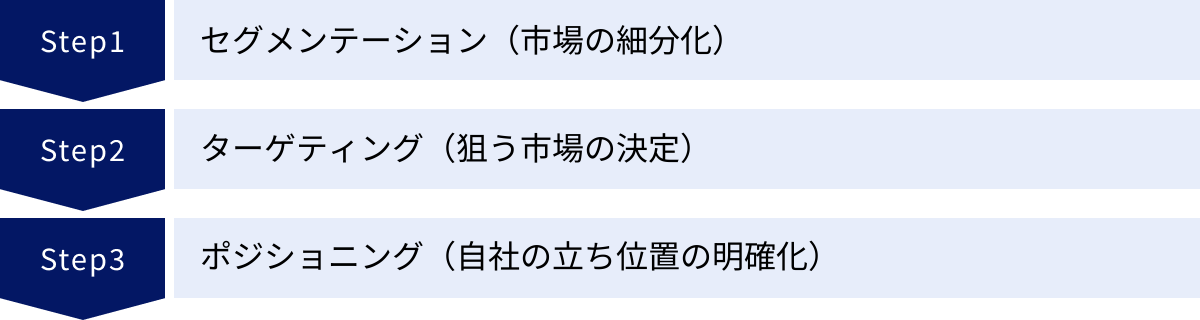

ターゲティングは、単独で行われるものではなく、マーケティング戦略を立案するための基本的なフレームワークである「STP分析」の一部として位置づけられます。STP分析とは、マーケティングの大家であるフィリップ・コトラーが提唱した考え方で、以下の3つのステップで構成されます。

- S:セグメンテーション(Segmentation) – 市場の細分化

- T:ターゲティング(Targeting) – 狙う市場の決定

- P:ポジショニング(Positioning) – 自社の立ち位置の明確化

この3つのステップを順番に実行することで、誰に対して(Targeting)、どのような価値を(Positioning)、競合と差別化しながら提供するのかという、マーケティング戦略の骨子を論理的に構築できます。ターゲティングは、このSTP分析の中核をなす、極めて重要なプロセスです。

セグメンテーション(市場の細分化)

STP分析の最初のステップは、セグメンテーションです。これは、不特定多数の人々で構成される市場全体を、同じようなニーズや性質を持つ、いくつかの均質な顧客グループ(セグメント)に分割する作業を指します。

なぜ市場を細分化する必要があるのでしょうか。それは、前述の通り、現代の顧客ニーズは多様化しており、市場全体を一つの塊として捉えていては、顧客の真の姿が見えないからです。セグメンテーションによって市場を分解し、解像度を上げることで、それぞれのグループが持つ特有のニーズや課題を明確に把握できるようになります。

セグメンテーションを行う際には、一般的に以下の4つの変数が用いられます。これらの変数を単独または組み合わせて使うことで、自社のビジネスにとって意味のある市場の切り口を見つけ出します。

- 地理的変数(ジオグラフィック変数):

- 内容: 顧客の地理的な要素で市場を分割します。

- 具体例: 国、地域(関東、関西など)、都道府県、市区町村、気候(温暖、寒冷)、人口密度(都市部、郊外)、文化圏など。

- 活用例: エアコンメーカーが寒冷地向けに暖房機能の強いモデルを開発する、地域限定の食品を販売する、など。

- 人口動態変数(デモグラフィック変数):

- 内容: 顧客の客観的な属性データで市場を分割します。最も一般的で測定しやすい変数です。

- 具体例: 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成(独身、夫婦のみ、子持ちなど)、ライフステージなど。

- 活用例: 20代の若者向けファッションブランド、高所得者層向けの金融商品、子育て世代向けのミニバン、など。

- 心理的変数(サイコグラフィック変数):

- 内容: 顧客の価値観やライフスタイル、パーソナリティといった内面的な要素で市場を分割します。

- 具体例: ライフスタイル(アウトドア派、インドア派)、価値観(エコ志向、ステータス重視)、パーソナリティ(社交的、内向的)、購買動機(デザイン重視、機能性重視)など。

- 活用例: 環境意識の高い層に向けたリサイクル素材の製品、ミニマリスト向けのシンプルなデザインの家電、など。

- 行動変数(ビヘイビアル変数):

- 内容: 顧客の製品に対する知識、態度、使用状況、反応など、実際の行動に基づいて市場を分割します。

- 具体例: 購買履歴、使用頻度(ヘビーユーザー、ライトユーザー)、求めるベネフィット(利便性、経済性、品質)、ブランドロイヤルティの高さ、利用シーンなど。

- 活用例: 特定の機能を頻繁に使うヘビーユーザー向けのプレミアムプラン、初めて購入する顧客向けのトライアルセット、など。

効果的なセグメンテーションの鍵は、これらの変数を適切に組み合わせ、自社の強みが活かせる、ユニークで意味のある顧客グループを発見することにあります。

ターゲティング(狙う市場の決定)

セグメンテーションによって市場地図が明確になったら、次に行うのがSTP分析の2番目のステップ、ターゲティングです。これは、細分化された複数のセグメントの中から、自社が標的とするべき最も魅力的なセグメントを選び出すプロセスです。

すべてのセグメントが、自社にとって等しく魅力的とは限りません。市場規模が小さすぎたり、競合が強力すぎたり、自社の強みとマッチしなかったりするセグメントに参入しても、成功はおぼつきません。そこで、各セグメントを客観的な基準で評価し、参入すべきかどうかを判断する必要があります。

この評価の際には、後述する「6R」のようなフレームワークが役立ちます。市場の規模や成長性、競合の状況、自社との適合性などを多角的に分析し、最も勝算の高いセグメントはどこかを見極めます。

そして、評価結果に基づいて、どのセグメントを、どのくらいの数だけ狙うのかというアプローチ方法を決定します。このアプローチには、大きく分けて「無差別型」「差別型」「集中型」の3つのパターンがあります(これも後の章で詳しく解説します)。

ターゲティングは、戦略的な「選択と集中」のプロセスです。どの顧客を狙い、どの顧客を(ある意味で)諦めるのかを明確にすることで、限られた経営資源を最も効果的な一点に注ぎ込むことが可能になります。

ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

STP分析の最後のステップが、ポジショニングです。これは、ターゲットとして選んだセグメント(顧客)の心の中に、競合製品とは明確に区別される、自社製品ならではの独自の価値やイメージを植え付けるための活動を指します。

単にターゲットを決めるだけでは、マーケティングは成功しません。ターゲット顧客が、なぜ数ある選択肢の中から自社の製品を選ぶべきなのか、その理由を明確に提示する必要があります。「〇〇といえば、このブランド」という独自の立ち位置(ポジション)を確立することがゴールです。

ポジショニングを考える際には、「ポジショニングマップ」というツールがよく用いられます。これは、顧客が製品を選ぶ際の重要な購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)、例えば「価格(高い/安い)」「品質(高い/低い)」「機能性(多機能/シンプル)」「デザイン性(クラシック/モダン)」などを2つの軸に取り、そのマップ上に自社と競合他社を配置するものです。

このマップを作成することで、

- 競合がひしめいている領域(レッドオーシャン)

- 競合が存在しない未開拓の領域(ブルーオーシャン)

を視覚的に把握できます。自社の強みを活かせ、かつ競合と直接的な争いを避けられる独自のポジションを見つけ出すことが、ポジショニング戦略の鍵となります。

そして、決定したポジションに基づき、製品の機能、価格、デザイン、プロモーションメッセージ、販売チャネルなど、すべてのマーケティング活動(4P:Product, Price, Place, Promotion)に一貫性を持たせて展開していくのです。

このように、STP分析は、市場を理解し(セグメンテーション)、戦う場所を決め(ターゲティング)、そこでどう戦うかを定義する(ポジショニング)という、一貫した論理的な流れを持つ強力な戦略ツールであり、ターゲティングはその中で中核的な役割を担っているのです。

ターゲティングを行う3つのメリット

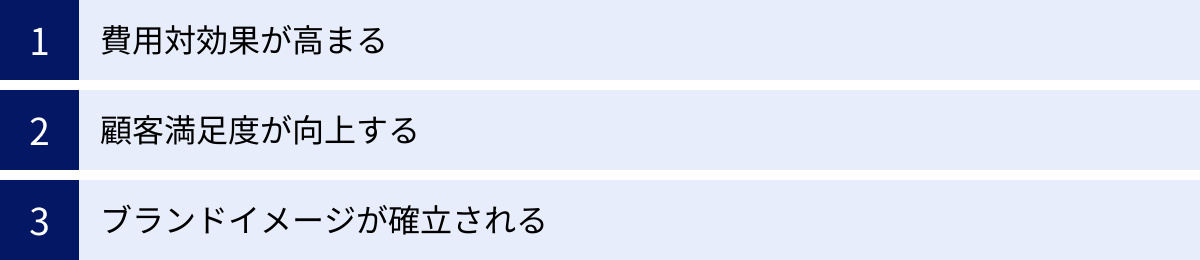

なぜ時間と労力をかけてまでターゲティングを行う必要があるのでしょうか。それは、ターゲティングを実践することで、企業が享受できる具体的かつ大きなメリットがあるからです。ここでは、その代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 費用対効果が高まる

ターゲティングがもたらす最も直接的で重要なメリットは、マーケティング活動における費用対効果(ROI: Return on Investment)が劇的に高まることです。これは、限られた予算とリソースで最大の成果を出すことが求められるすべての企業にとって、極めて大きな利点と言えます。

ターゲットを絞らず、不特定多数の人々に向けてアプローチするマスマーケティングは、いわば「絨毯爆撃」のようなものです。確かに、その中には自社の商品に興味を持つ人も含まれているかもしれませんが、大多数は無関心な人々です。その無関心な層にまで広告費や営業リソースを投下することは、大きな無駄を生み出します。

一方、ターゲティングを行うと、自社の商品やサービスを本当に必要としている、あるいは強い関心を持っている可能性が高い顧客層に絞ってアプローチできます。これは「狙撃」に例えられます。一発一発の弾(コスト)を、最も効果的な標的(ターゲット顧客)に集中させるため、無駄弾が大幅に減ります。

例えば、BtoB向けの高度な会計システムを販売する企業を考えてみましょう。

- ターゲティングなしの場合:

あらゆる業種・規模の企業に電話営業をかけたり、ビジネス誌全般に広告を出稿したりする。しかし、その多くは零細企業や個人事業主であり、高機能なシステムは必要としていないかもしれません。結果として、多くの営業コストや広告費が無駄になります。 - ターゲティングありの場合:

「従業員100名以上の中堅製造業で、現在使用している会計システムの老朽化に課題を感じている経理部長」をターゲットに設定します。そして、製造業向けの専門誌に広告を出したり、該当する企業のリストを作成して的を絞ったアプローチを行ったりします。これにより、商談化率や成約率(コンバージョン率)が格段に高まり、同じ予算でも遥かに大きな成果が期待できるのです。

この費用対効果の向上は、広告費だけでなく、製品開発、営業活動、コンテンツ制作など、マーケティングに関わるあらゆるリソースの最適化に繋がります。「選択と集中」によって無駄を徹底的に排除し、リソースを一点に注ぎ込むことこそが、ターゲティングの最大の強みです。

② 顧客満足度が向上する

ターゲティングは、単に効率を上げるだけでなく、顧客との関係性を深め、満足度を向上させるという重要な役割も果たします。

ターゲットを明確に設定するということは、その顧客層のニーズ、課題、価値観、ライフスタイルを深く理解しようと努めるプロセスでもあります。ターゲットを「都内在住の30代女性」といった漠然とした集団として捉えるのではなく、「平日は仕事で忙しく、週末にまとめて家事や買い物を済ませる。自分のための時間は少ないが、少し高くても時短になる便利なサービスや、心を満たしてくれる上質なモノにはお金をかけたいと考えている」といったように、具体的な人物像として理解を深めていきます。

このようにターゲットインサイト(顧客の深層心理)を捉えた上で、商品開発やコミュニケーション戦略を立案するとどうなるでしょうか。

- 商品・サービス: ターゲットが本当に求めている機能やデザイン、価格帯の製品を提供できる。「まさにこれが欲しかった!」と思ってもらえる。

- マーケティングメッセージ: ターゲットが抱える悩みに寄り添い、共感を呼ぶ言葉で語りかけることができる。「この会社は私のことを分かってくれている」と感じてもらえる。

- チャネル: ターゲットが日常的に利用するメディアや店舗で情報発信や販売を行うことができる。顧客にとって接触しやすい。

このような「自分のための商品だ」「自分のためのメッセージだ」という感覚は、顧客の満足度を大きく高めます。そして、高い満足度は、単発の購入で終わることなく、リピート購入や継続利用へと繋がり、顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)を最大化します。

さらに、満足した顧客は、友人や知人にその商品を勧めたり、SNSで好意的な口コミを投稿したりする「熱心なファン」や「伝道師」になってくれる可能性が高まります。このUGC(User Generated Content)は、企業発信の広告よりも信頼性が高く、非常に強力なマーケティング効果をもたらします。ターゲティングを通じて顧客と深いエンゲージメント(絆)を築くことは、持続的な事業成長の基盤となるのです。

③ ブランドイメージが確立される

3つ目のメリットは、競争の激しい市場において、独自の「ブランドイメージ」を確立できることです。

あらゆるカテゴリーにおいて無数の商品やサービスが溢れる現代では、機能や品質だけで他社と差別化を図ることは非常に困難になっています。多くの製品が同質化し、顧客は選択肢の多さに混乱しています。このような状況下で、価格競争に陥らずに顧客から選ばれ続けるためには、「〇〇といえばこの会社」という独自のポジションを築くことが不可欠です。

ターゲティングは、このブランドイメージ構築に大きく貢献します。特定の顧客層に狙いを定め、そのターゲットに向けて一貫したメッセージを発信し続けることで、市場における自社の専門性や独自性が際立ってくるからです。

例えば、

- 「ビジネスパーソン向けの、頑丈で高性能なPC」

- 「敏感肌の赤ちゃんのための、無添加ベビーソープ」

- 「アウトドア愛好家のための、極限環境にも耐えるウェア」

このようにターゲットを絞り込むことで、「すべての人のための、そこそこの製品」ではなく、「特定の人のための、最高の製品」という明確なブランドアイデンティティが形成されます。

この専門特化されたイメージは、ターゲット顧客からの強い信頼と共感を獲得します。彼らは「このブランドなら間違いない」と考えるようになり、価格が多少高くても指名買いしてくれるようになります。これが「ブランドエクイティ(ブランド資産)」の構築です。

一度確立された強力なブランドイメージは、競合他社が容易に模倣できない参入障壁となります。また、新商品を発売する際にも、既存のブランドイメージが信頼の証となり、スムーズな市場導入を後押しします。ターゲティングは、短期的な売上向上だけでなく、長期的な競争優位性を築くための土台となる、強力なブランドという無形資産を企業にもたらすのです。

ターゲティングの主要な3つのアプローチ

市場をセグメンテーションした後、実際にどのセグメントを、どのように狙っていくのか。そのアプローチ方法(ターゲティング戦略)は、フィリップ・コトラーによって提唱された3つの基本的なパターンに分類できます。自社の経営資源、製品の特性、市場の状況、競合の動向などを総合的に考慮し、最適なアプローチを選択することが重要です。

| アプローチ | 対象市場 | マーケティング手法 | メリット | デメリット | 適した企業・製品の例 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 無差別型 | 市場全体 | 単一の製品・マーケティング | 大量生産・販売によるコスト削減(規模の経済) | 現代の多様なニーズに対応困難、強い競合に弱い | コカ・コーラ(初期)、塩、砂糖などコモディティ商品、インフラ企業 |

| ② 差別型 | 複数のセグメント | 各セグメントに合わせた複数の製品・マーケティング | 総売上高の増大、リスク分散 | 開発・生産・管理コストの増大、経営が複雑化 | 自動車メーカー(トヨタ)、電機メーカー(パナソニック)、アパレル(ユニクロ) |

| ③ 集中型 | 特定の1つ(または少数)のセグメント | 特定市場に特化した製品・マーケティング | 限られた資源で高い専門性とシェアを確立、高利益率 | 市場の変化に弱い(リスク集中)、成長に限界 | 高級腕時計ブランド、特定の趣味の専門店、ニッチなBtoBサービス |

① 無差別型マーケティング

無差別型マーケティング(Undifferentiated Marketing)とは、セグメンテーションによって明らかになった市場セグメント間の差異をあえて無視し、市場全体を一つの大きなターゲットと捉え、単一の製品と単一のマーケティング・ミックス(4P)でアプローチする手法です。マスマーケティングとも呼ばれます。

このアプローチが成立する前提は、市場に存在する多くの顧客が、その製品カテゴリーに対して共通のニーズを持っていることです。例えば、生活必需品である塩や砂糖、あるいは初期のフォードT型自動車やコカ・コーラのように、基本的な機能が求められ、個人の嗜好による差が出にくい商品で採用されてきました。

- メリット:

最大のメリットは「規模の経済」によるコスト削減です。製品の種類を一つに絞ることで、開発、生産、在庫管理、輸送の各段階で効率化が図れ、単位あたりのコストを低く抑えることができます。また、マーケティング活動も、テレビCMのようなマス広告に集中投下できるため、管理がシンプルで、幅広い認知を獲得しやすいという利点があります。 - デメリット:

しかし、顧客ニーズが多様化した現代において、このアプローチが有効な場面は非常に限られます。「万人向け」の製品は、特定のニーズを持つ顧客層にとっては「帯に短し襷に長し」の中途半端なものと映り、より専門性の高い競合製品にシェアを奪われやすいという大きな弱点を抱えています。強いブランド力や圧倒的な資本力を持つ大企業でなければ、この戦略で成功を収めるのは困難です。

② 差別型マーケティング

差別型マーケティング(Differentiated Marketing)とは、市場を構成する複数のセグメントをターゲットとして選び、それぞれのセグメントのニーズに合わせて、異なる製品やマーケティング・ミックスを開発・展開する手法です。多くの大企業がこのアプローチを採用しています。

例えば、トヨタ自動車は、大衆向けの「カローラ」、ファミリー層向けのミニバン「アルファード」、環境意識の高い層向けのハイブリッド車「プリウス」、富裕層向けの高級車「レクサス」といったように、異なるターゲットセグメントに対して、それぞれ最適化された製品ラインナップとマーケティング戦略を展開しています。

- メリット:

このアプローチの最大のメリットは、複数の市場セグメントで事業を展開することで、企業全体の総売上高を最大化できる点にあります。また、一つのセグメントの市場環境が悪化しても、他のセグメントの売上でカバーできるため、事業リスクを分散させる効果もあります。各セグメントで顧客の細かいニーズに応えることで、高い顧客満足度とブランドロイヤルティを築きやすいのも利点です。 - デメリット:

一方で、複数の製品ラインとマーケティング活動を並行して管理する必要があるため、開発コスト、生産コスト、広告宣伝費、管理コストなどが無差別型に比べて大幅に増大します。製品ごとに異なるブランドイメージを管理しなければならず、経営が複雑化しやすいという課題もあります。相応の経営資源(ヒト・モノ・カネ)を持つ企業でなければ実行は難しいでしょう。

③ 集中型マーケティング

集中型マーケティング(Concentrated Marketing)とは、市場全体の中から、特定のニッチなセグメントを一つ(あるいはごく少数)だけ選び出し、そこに全ての経営資源を集中投下する手法です。「ニッチマーケティング」とも呼ばれます。

このアプローチは、経営資源が限られている中小企業やスタートアップが、大企業が参入してこないような小さな市場で独自の地位を築く際に特に有効です。

例えば、フェラーリやランボルギーニのような超高級スポーツカーメーカーは、自動車市場全体から見ればごく僅かな「パフォーマンスを極限まで追求する富裕層」というニッチなセグメントに特化しています。また、特定の病気を持つ患者向けの食品や、特定の釣りのスタイルに特化した釣具なども、集中型マーケティングの好例です。

- メリット:

限られた資源を一点に集中させるため、その特定市場においては、大企業にも負けない高い専門性と知識を蓄積でき、強力なブランドを構築することが可能です。ターゲット顧客のニーズを深く理解しているため、高い付加価値を提供でき、結果として高い利益率を確保しやすくなります。 - デメリット:

最大のデメリットは、リスクが非常に高いことです。ターゲットとしている唯一の市場の規模が縮小したり、顧客の嗜好が変化したり、あるいは強力な競合が出現したりすると、事業全体が深刻な打撃を受けることになります。卵を一つのカゴに盛るようなもので、事業の多角化によるリスク分散ができません。また、市場がニッチであるため、事業の成長には限界があります。

これらの3つのアプローチに優劣はなく、自社の置かれた状況を客観的に分析し、最も合理的な戦略を選択することが成功の鍵となります。

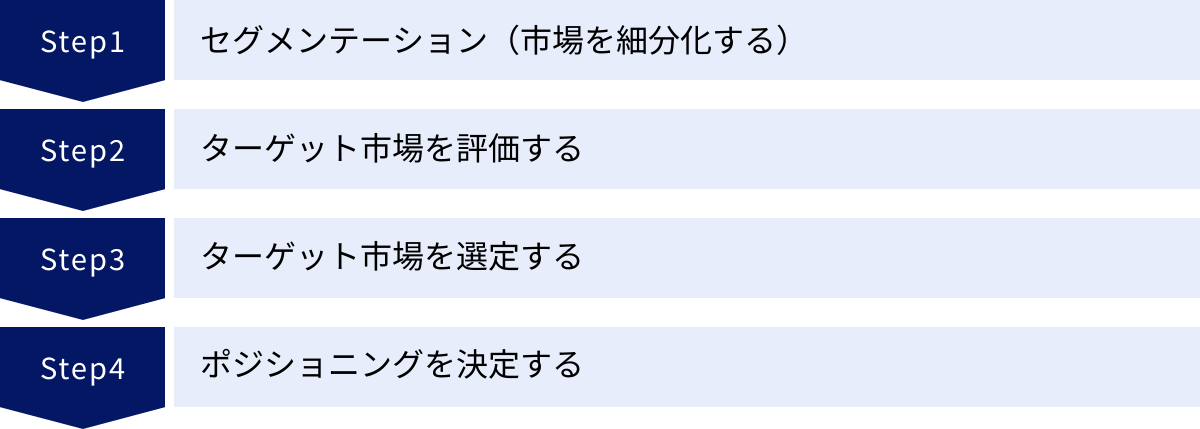

ターゲティングの設定手順4ステップ

これまでの理論を踏まえ、実際にターゲティングを行うための具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。この手順は、前述のSTP分析のプロセスを、より実践的なアクションに落とし込んだものです。論理的なステップに沿って進めることで、感覚や思い込みに頼らない、再現性の高いターゲティングが可能になります。

① ステップ1:セグメンテーション(市場を細分化する)

最初のステップは、市場の全体像を把握し、それを意味のあるグループに分割する「セグメンテーション」です。ここでの目的は、多様な顧客が混在するカオスな市場を、整理された見やすい地図に描き変えることです。

- 市場の定義: まず、自社が事業を展開する市場(ドメイン)を明確に定義します。「化粧品市場」といった広い括りではなく、「30代向けアンチエイジング基礎化粧品市場」のように、具体的に定義することが重要です。

- セグメンテーション軸の洗い出し: 次に、その市場をどのような切り口で分割するか、軸となる変数を検討します。前述の4つの変数(地理的、人口動態、心理的、行動)を参考に、自社のビジネスにとって重要だと思われる軸を複数洗い出します。

- 例(フィットネスジムの場合): 年齢、性別、居住地(店舗からの距離)、利用目的(ダイエット、筋力アップ、健康維持、ストレス解消)、利用頻度、ライフスタイル(会社員、主婦、学生)、重視する点(価格、設備の充実度、トレーナーの質、通いやすさ)など。

- 情報収集と分析: 洗い出した軸に基づいて、市場を実際に分割するためのデータを収集・分析します。既存の顧客データ、販売データ、アンケート調査、政府の統計データ、調査会社のレポートなどを活用し、各セグメントの規模や特徴を把握します。

- セグメントのプロファイリング: 分割した各セグメントに、分かりやすい名前を付け、その特徴(ニーズ、行動、規模など)をまとめたプロフィールを作成します。例えば、「平日夜メインの筋トレガチ勢」「週末リフレッシュ目的の女性グループ」「シニア健康維持層」のように、具体的なイメージが湧くように言語化します。

このステップで重要なのは、完璧を目指しすぎないことです。まずは仮説としていくつかの切り口で市場を分割し、後のステップでその妥当性を検証していくという姿勢が求められます。

② ステップ2:ターゲット市場を評価する

セグメンテーションによって複数の顧客グループが可視化されたら、次のステップでは、それぞれのセグメントが自社にとってどれほど魅力的か、参入する価値があるかを客観的に評価します。ここで感情論や思い込みを排し、データに基づいた冷静な判断を下すことが、後の成功を大きく左右します。

この評価の際に非常に役立つのが、後述する「6R」というフレームワークです。6Rは、市場を評価するための6つの重要な視点を提供します。

- Realistic Scale(有効な市場規模)

- Rate of Growth(市場の成長性)

- Rival(競合の状況)

- Rank(顧客の優先順位)

- Reach(顧客への到達可能性)

- Response(施策の反応測定可能性)

これらの6つの観点から、ステップ1で洗い出した各セグメントを一つひとつ採点していきます。例えば、5段階評価などで点数化し、レーダーチャートなどを使って可視化すると、各セグメントの強みと弱みが一目で比較でき、非常に分かりやすくなります。

この評価プロセスを通じて、「市場規模は大きいが競合が非常に強いセグメント」や「競合は少ないが市場が縮小傾向にあるセグメント」、「規模は小さいが自社の強みが活かせ、利益率も高いセグメント」といった、各市場の特性が立体的に見えてきます。

③ ステップ3:ターゲット市場を選定する

ステップ2の評価結果に基づき、いよいよ自社が狙うべきターゲット市場(セグメント)を最終的に決定します。

この意思決定には、主に2つの側面からの検討が必要です。

- セグメントの魅力度: ステップ2の評価で、総合点が高かったセグメントは、当然ながらターゲットの有力候補となります。市場規模、成長性、収益性などの観点から、事業として十分なリターンが見込めるかを見極めます。

- 自社との適合性(フィット): いくら魅力的な市場であっても、自社の経営理念、ビジョン、強み(技術力、ブランド力、販売網など)と合致していなければ、参入しても成功は望めません。自社の「KFS(Key Factor for Success:成功の鍵となる要因)」が、そのセグメントで競争優位を築く上で有効に機能するかを冷静に分析します。

これらの検討を経て、最終的にターゲットとするセグメントを決定します。この時、前述の「無差別型」「差別型」「集中型」のどのマーケティングアプローチを取るのかも同時に決定します。

- 最も魅力的な一つのセグメントに特化するのか(集中型)

- 魅力的なセグメントを複数選び、それぞれにアプローチするのか(差別型)

- あるいは、全てのセグメントに共通するニーズを見出し、全体を狙うのか(無差別型)

この決定は、企業の将来を左右する重要な戦略判断となります。

④ ステップ4:ポジショニングを決定する

ターゲット市場を定めたら、最後の仕上げとして、その市場における自社の立ち位置を明確にする「ポジショニング」を行います。ターゲット顧客の頭の中で、「なぜ競合ではなく、あなたの商品を選ぶべきなのか」という問いに対する、明確で魅力的な答えを作り出すプロセスです。

- 競合分析: ターゲット市場に存在する競合他社が、どのような価値を顧客に提供しているのかを徹底的に分析します。製品の機能、価格、デザイン、プロモーション方法などを調査します。

- 差別化要因の発見: 競合の強み・弱みと、自社の強み・弱みを比較し、自社が優位に立てる、あるいは競合が真似できない独自の価値(UVP: Unique Value Proposition)は何かを探ります。

- ポジショニングマップの作成: 顧客が重視する2つの軸(例:価格と品質)でマップを作成し、自社と競合をプロットすることで、市場の空いているポジション(ブルーオーシャン)を視覚的に探します。

- ポジショニング・ステートメントの策定: 「(ターゲット顧客)にとって、(自社ブランド)は、(競合)とは違う(独自の価値・便益)を提供する、(カテゴリー)である」という形式で、自社のポジションを簡潔な文章にまとめます。

このポジショニングが、今後の製品開発、価格設定、広告メッセージなど、すべてのマーケティング活動のブレない指針となります。一貫したポジショニングを顧客に伝え続けることで、初めて強力なブランドが構築されるのです。

ターゲット市場を評価するフレームワーク「6R」

セグメンテーションで市場を細分化した後、「どのセグメントを狙うべきか」という重要な意思決定を行う際に、勘や経験だけに頼るのは危険です。そこで役立つのが、市場の魅力度と自社との適合性を多角的に評価するためのフレームワーク「6R」です。この6つの視点から各セグメントを検証することで、より客観的で戦略的なターゲット選定が可能になります。

有効な市場規模 (Realistic Scale)

最初のRは「Realistic Scale」、つまり「事業として成立するだけの、現実的で有効な市場規模があるか」という視点です。市場規模は、ターゲット選定における最も基本的な判断基準の一つです。

- 確認するポイント:

- そのセグメントに属する顧客の数や、彼らがその製品・サービスカテゴリーに費やす金額(市場の総額)はどのくらいか。

- その市場で、自社が獲得可能なシェアを考慮した際に、目標とする売上や利益を確保できるか。

市場規模は、大きければ大きいほど良いというわけではありません。巨大な市場は、多くの強力な競合他社がひしめく「レッドオーシャン」であることが多く、参入しても埋もれてしまう可能性があります。逆に、あまりに小さすぎるニッチな市場では、たとえ高いシェアを獲得できたとしても、事業として十分な利益を上げることができません。

重要なのは、自社の事業規模や体力に見合った「有効な」規模の市場を見極めることです。大企業であれば大きな市場を、中小企業であれば大企業が参入してこない程度の規模の市場を狙うのが定石です。

市場の成長性 (Rate of Growth)

2つ目のRは「Rate of Growth」、すなわち「その市場は今後、成長していく可能性があるか」という視点です。現在の市場規模だけでなく、将来性を見据えることが長期的な成功の鍵となります。

- 確認するポイント:

- その市場は、過去数年間で拡大しているか、縮小しているか、停滞しているか。

- 社会情勢、技術革新、ライフスタイルの変化などを踏まえた時、今後その市場はどのように変化すると予測されるか。

いくら現時点で規模が大きくても、衰退傾向にある市場(シュリンクマーケット)に参入するのは賢明ではありません。例えば、人口減少や若者の車離れが進む中で、特別な強みなく国内の若者向け大衆車市場に新規参入するのは困難が予想されます。

逆に、現在はまだ小さくても、将来的に大きな成長が見込まれる市場であれば、先行者利益を獲得できる大きなチャンスがあります。例えば、高齢化社会の進展に伴うシニア向けサービス市場や、健康志

向の高まりによるウェルネス関連市場などは、成長性が高いと見なされています。市場のトレンドを読み、将来の「金のなる木」を見つけ出す洞察力が求められます。

競合の状況 (Rival)

3つ目のRは「Rival」、つまり「その市場における競合他社の状況はどうなっているか」という視点です。戦う場所の競争環境を正確に把握することは、戦略の基本中の基本です。

- 確認するポイント:

- 競合他社の数は多いか、少ないか。

- 市場を独占・寡占しているような強力なリーダー企業は存在するか。

- 競合他社の製品の品質、価格、ブランド力、販売チャネルはどの程度強力か。

- 新規参入の障壁は高いか、低いか。

競合が全く存在しない「ブルーオーシャン」は理想的ですが、現実には稀です。重要なのは、競合の強みと弱みを分析し、自社の強みを活かして戦える、あるいは競争を避けられるポジションがあるかどうかを見極めることです。競合が手薄にしているニーズや、競合の製品に不満を持っている顧客層が存在するならば、そこが狙い目となります。

顧客の優先順位 (Rank)

4つ目のRは「Rank」、すなわち「その市場の顧客(あるいは波及効果)の優先順位は高いか」という視点です。これは、単なる顧客数だけでなく、その影響力や熱量を考慮するものです。

- 確認するポイント:

- そのセグメントの顧客は、自社が提供しようとしている製品やサービスを、どの程度強く求めているか。

- そのセグメントには、流行に敏感で、他の顧客層への影響力が大きい「イノベーター」や「アーリーアダプター」が含まれているか。

- 口コミやSNSでの発信力が高い顧客層か。

例えば、新しいファッションアイテムを発売する場合、流行に敏感なインフルエンサーが多く含まれるセグメントを初期のターゲットに設定することで、彼らを通じて他の顧客層へと情報を効率的に拡散させることができます。影響力の高い顧客層を優先的に攻略することは、マーケティング活動全体をレバレッジさせる効果があります。

顧客への到達可能性 (Reach)

5つ目のRは「Reach」、つまり「その市場の顧客に対して、効果的かつ効率的にアプローチできるか」という視点です。いくら魅力的なセグメントでも、そこに自社のメッセージや製品を届けられなければ意味がありません。

- 確認するポイント:

- そのセグメントの顧客は、どのようなメディア(テレビ、雑誌、SNS、Webサイトなど)を利用しているか。

- 自社は、それらのメディアを通じて効果的に広告や情報を発信できるか。

- 製品を届けるための販売チャネル(店舗、ECサイト、代理店など)は確保できるか。

- 営業担当者が物理的にアクセスできるか(BtoBの場合)。

例えば、インターネットをほとんど利用しない高齢者層をターゲットに、Web広告だけでアプローチしようとしても効果は期待できません。その場合は、新聞広告や地域のコミュニティ誌、店舗での直接的なコミュニケーションといった手段が必要になります。自社が持つマーケティング・チャネルと、ターゲット顧客の行動特性がマッチしているかを冷静に評価する必要があります。

施策の反応測定可能性 (Response)

最後のRは「Response」、すなわち「実施したマーケティング施策に対する顧客の反応を測定できるか」という視点です。これは、PDCAサイクルを回してマーケティング活動を改善していく上で、非常に重要な観点です。

- 確認するポイント:

- 広告の効果(表示回数、クリック率、コンバージョン数など)をデータとして取得できるか。

- どの施策が売上に貢献したのかを分析できるか。

- 顧客の満足度や意見を収集する仕組み(アンケートなど)を構築できるか。

Webマーケティングは、この点で非常に優れており、多くの施策の効果を数値で詳細に測定できます。一方で、テレビCMや雑誌広告のようなオフライン施策は、効果測定が難しい側面があります。施策の成果を客観的に評価し、次のアクションに繋げる「改善のループ」を回せるかどうかは、ターゲティングの成否を長期的に左右する要素となります。

Web広告で活用される代表的なターゲティング手法10選

これまでの理論的な話を踏まえ、ここでは現代のデジタルマーケティング、特にWeb広告の世界で実際に活用されている具体的なターゲティング手法を10種類、厳選してご紹介します。これらの手法は、大きく「ユーザーの属性や行動に基づくもの」と「配信先のコンテンツに基づくもの」に大別できます。複数の手法を組み合わせることで、より精度の高い広告配信が可能になります。

ユーザーの属性や行動に基づくターゲティング7選

これは、「誰に」広告を見せるか、というユーザー軸での絞り込みです。ユーザーのデモグラフィック情報や、Web上での行動履歴などを用いてターゲットを定義します。

① デモグラフィックターゲティング(年齢・性別など)

最も基本的で分かりやすいターゲティング手法です。GoogleやMeta(Facebook/Instagram)などが保有するユーザーデータに基づき、広告を配信したいユーザーの属性を指定します。

- 指定できる主な属性: 年齢、性別、世帯収入、子供の有無、学歴、配偶者の有無など。

- 活用シーン:

- 女性向け化粧品を「20代〜30代の女性」に配信する。

- 高級車や不動産の広告を「世帯収入が上位10%の層」に配信する。

- 学習塾の広告を「子供のいる親」に配信する。

- 特徴: 幅広い層にアプローチしつつ、明らかにターゲットから外れる層を除外したい場合に有効です。ただし、属性が同じでも興味関心が異なると効果は薄れるため、他のターゲティングとの組み合わせが推奨されます。

② ジオグラフィックターゲティング(地域)

ユーザーの地理的な情報に基づいて配信対象を絞り込む手法です。国、都道府県、市区町村といった広いエリアから、特定の場所からの半径◯km以内といった細かい指定まで可能です。

- 指定できる主な属性: 国、地域、都道府県、市区町村、郵便番号、特定の地点からの半径など。

- 活用シーン:

- 地域密着型の飲食店や美容院が、店舗から半径3km以内に住んでいる、または通勤している人にクーポン広告を配信する。

- 不動産会社が、販売物件のある市区町村に住んでいる人に内覧会の告知を行う。

- 特定のイベント会場周辺にいる人に対して、イベント関連の広告を配信する。

- 特徴: 実店舗への集客(O2O: Online to Offline)を目指すローカルビジネスにとって、極めて重要で効果的な手法です。

③ オーディエンスターゲティング(興味・関心)

ユーザーのWeb上での行動履歴(検索キーワード、閲覧サイト、利用アプリなど)から、その人が持つ興味・関心を推測し、関連する広告を配信する手法です。

- 指定できる主な属性: プラットフォームが定義する様々なカテゴリ(例:「旅行好き」「スポーツファン」「テクノロジー好き」「料理好き」など)。

- 活用シーン:

- 旅行代理店が、「海外旅行」や「国内旅行」に興味・関心のあるユーザーにツアー広告を配信する。

- スポーツ用品店が、「サッカー」や「ランニング」に関心のあるユーザーに新商品の広告を配信する。

- 特徴: まだ自社の商品やサービスを知らない潜在層の中から、将来顧客になる可能性が高い層に効率的にアプローチできるのが強みです。

④ 行動ターゲティング

オーディエンスターゲティングと似ていますが、より具体的な「行動」に基づいてターゲティングする手法です。特に、購買意欲が高いと推測される行動を取ったユーザーを狙います。

- 指定できる主な属性: 特定のジャンルの商品を最近購入した、特定のアプリを利用している、特定の場所を最近訪れた、など。

- 活用シーン:

- 自動車保険の会社が、「最近、車を購入した」ユーザーに広告を配信する。

- 家具店が、「最近、引っ越した」ユーザーに新生活応援セールの広告を配信する。

- 特徴: ライフイベントなど、購買に直結しやすいタイミングを捉えてアプローチできるため、高い効果が期待できます。

⑤ リターゲティング(サイト訪問者への再アプローチ)

一度自社のWebサイトを訪問したことがあるユーザーを追跡し、彼らが他のサイトやSNSを閲覧している際に、再度広告を表示する手法です。リマーケティングとも呼ばれます。

- 指定できる主な属性: サイトの全訪問者、特定のページ(商品詳細ページなど)を閲覧したユーザー、商品をカートに入れたが購入しなかったユーザーなど、細かくセグメント分けが可能。

- 活用シーン:

- ECサイトで商品をカートに入れたまま離脱したユーザーに、「お買い忘れはありませんか?」という広告を表示する。

- 料金ページを閲覧したユーザーに、期間限定の割引オファーを提示する。

- 特徴: 自社に既に関心を持っている、比較検討段階の見込み顧客に「最後の一押し」をするのに非常に効果的で、多くの企業で導入されている必須の手法です。

⑥ カスタムオーディエンス(自社の顧客データ)

企業が独自に保有する顧客データ(メールアドレス、電話番号など)を広告プラットフォームにアップロードし、そのデータと一致するユーザーに広告を配信する手法です。

- 指定できる主な属性: 自社の顧客リスト、メールマガジン購読者リスト、休眠顧客リストなど。

- 活用シーン:

- 既存顧客に対して、新商品やアップセル・クロスセルの案内を配信する。

- 過去に購入履歴はあるが、最近利用のない休眠顧客に対して、再来店を促すクーポンを配信する。

- 類似オーディエンス(Lookalike Audience): カスタムオーディエンスのデータに基づき、それに似た行動特性や属性を持つ新規ユーザーを探し出して広告を配信することも可能。優良顧客と似た層にアプローチできる強力な機能です。

- 特徴: 最も精度の高いターゲティングの一つであり、LTV(顧客生涯価値)の向上に大きく貢献します。

⑦ アフィニティカテゴリ(特定のライフスタイルや趣味)

オーディエンスターゲティング(興味・関心)と似ていますが、より長期的で安定したライフスタイルや趣味・嗜好を持つ層にアプローチする手法です。「アフィニティ」は「親近感」や「好み」を意味します。

- 指定できる主な属性: Google広告などで定義されたカテゴリ(例:「料理愛好家」「倹約家」「高級ブランド好き」「アウトドア愛好家」など)。

- 特徴: 一時的な興味ではなく、その人の価値観や生活習慣に根差したセグメントにアプローチするため、ブランディング広告と相性が良いとされています。テレビCMのように、広い潜在層にブランドイメージを浸透させたい場合に有効です。

配信先のコンテンツに基づくターゲティング3選

これは、「どこに」広告を出すか、という配信面(掲載場所)の軸での絞り込みです。特定のキーワードやトピックに関連するWebページ、あるいは特定のサイトを指定して広告を掲載します。

① キーワードターゲティング

ユーザーが検索エンジンで入力する「キーワード」や、閲覧しているWebページに含まれる「キーワード」に関連して広告を表示する手法です。

- 活用シーン(検索広告): ユーザーが「東京 レンタカー」と検索した際に、レンタカー会社の広告を表示する。ニーズが顕在化しているユーザーに直接アプローチできる最も強力な手法。

- 活用シーン(ディスプレイ広告): 「子育て」や「お弁当」といったキーワードを含むブログ記事やニュースサイトに、子供向け食品の広告を表示する。

- 特徴: ユーザーの能動的なアクション(検索)や、明確な文脈に連動するため、関連性が高く、クリック率やコンバージョン率が高くなる傾向があります。

② トピックターゲティング

特定の「トピック(テーマ)」に関連するWebページ群にまとめて広告を配信する手法です。キーワードよりも広い範囲で関連性の高い配信面をカバーできます。

- 指定できる主な属性: プラットフォームが定義するトピック(例:「自動車」「金融」「スポーツ」「美容・フィットネス」など)。

- 活用シーン:

- 化粧品会社が、「美容・フィットネス」のトピックに属する多数のWebサイトやブログに、新商品の広告をまとめて配信する。

- 特徴: 関連する配信面を手動で一つひとつ選ぶ手間が省け、効率的に幅広いリーチを獲得できるのがメリットです。

③ プレイスメントターゲティング(特定の配信面を指定)

広告を配信したいWebサイト、YouTubeチャンネル、アプリなどを具体的に指定する手法です。

- 活用シーン:

- PCパーツメーカーが、有名なガジェットレビューサイトや、自作PC関連のYouTubeチャンネルを指定して広告を配信する。

- ファッションブランドが、ブランドイメージと親和性の高い特定のファッション情報サイトに広告を配信する。

- 特徴: 自社のブランドイメージやターゲット顧客と親和性の高い媒体に限定して広告を掲載できるため、ブランディング効果が高いのが特徴です。意図しないサイトに広告が表示されるリスクを防ぐこともできます。

ターゲティング設定で失敗しないための注意点

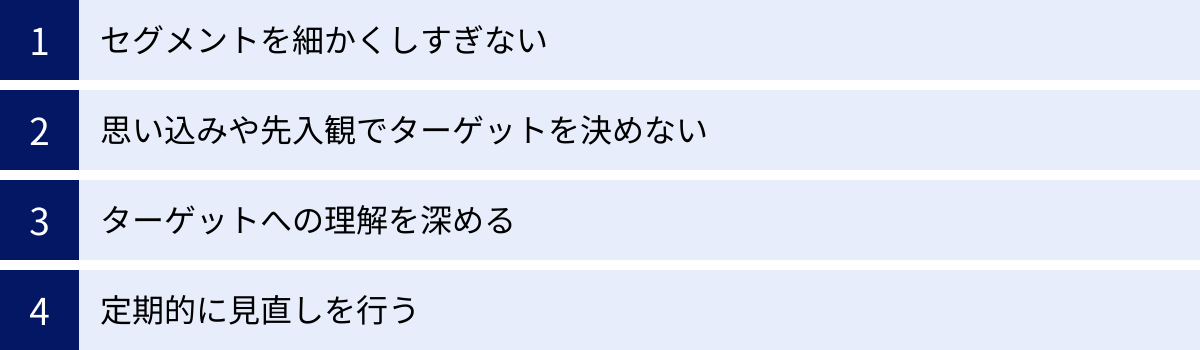

ターゲティングは強力なツールですが、その設定を誤ると、かえって成果を遠ざけてしまう危険性もはらんでいます。ここでは、ターゲティングで陥りがちな失敗を避け、その効果を最大化するための4つの重要な注意点を解説します。

セグメントを細かくしすぎない

ターゲティングの基本は「絞り込む」ことですが、この「絞り込み」が行き過ぎてしまうと、かえって機会損失に繋がることがあります。「よりニッチな方が響くに違いない」と考え、セグメントを過度に細分化してしまうケースです。

例えば、「東京都港区在住で、年収2,000万円以上、平日はフランス料理しか食べず、週末は乗馬を趣味とする43歳の独身男性」のように、極端にターゲットを絞り込んでしまうと、該当する顧客の数がほとんどいなくなり、ビジネスとして成立しなくなってしまいます。

これは、前述のフレームワーク「6R」における「Realistic Scale(有効な市場規模)」の視点の欠如です。ターゲットを絞り込むことは、それ以外の顧客を「捨てる」ことと表裏一体です。絞り込みすぎた結果、十分な売上や利益を確保できるだけの市場規模がなくなってしまっては本末転倒です。

対策としては、常に市場規模のデータを意識し、設定したターゲットセグメントがビジネスとして成り立つボリュームを持っているかを確認することが重要です。最初は少し広めにターゲットを設定し、広告の配信結果や顧客データを見ながら、徐々に最適化していくというアプローチも有効です。

思い込みや先入観でターゲットを決めない

ターゲティングにおける最も危険な罠の一つが、担当者の「きっとこうに違いない」という思い込みや、「こういう顧客に来てほしい」という希望的観測でターゲットを決めてしまうことです。

- 失敗例:

- 「若者向けの商品だから、ターゲットは10代〜20代のはずだ」と決めつけていたが、実際の購買データを見たら、意外にも40代の購入が多かった。

- 「当社のBtoBサービスは、先進的なIT企業が使ってくれるはずだ」と考えていたが、実際には課題を抱える伝統的な中小企業からの問い合わせが多かった。

このような先入観は、事実に基づかない誤ったマーケティング戦略を生み出し、大きな機会損失に繋がります。人間は誰しも、無意識のバイアス(偏見)を持っています。自社の製品やサービスに対して、自分たちが思う理想の顧客像を投影してしまいがちなのです。

これを避けるためには、徹底したデータドリブンな姿勢が求められます。

- 既存顧客データの分析: 実際に商品を購入したり、サービスを利用したりしているのは誰なのか。年齢、性別、地域、購入頻度などを分析する。

- Webサイトのアクセス解析: どのようなキーワードでサイトに訪れているのか、どのページをよく見ているのかを分析する。

- 市場調査・アンケート: 客観的な第三者の視点から、市場全体の動向や顧客のニーズを把握する。

- 営業やカスタマーサポートへのヒアリング: 顧客と直接接している現場の「生の声」を集める。

感覚や願望ではなく、客観的なデータという「ファクト」に基づいてターゲットを定義することが、失敗を避けるための鉄則です。

ターゲットへの理解を深める

ターゲットを「30代女性」や「中小企業の経営者」といった記号的な属性(デモグラフィック情報)だけで捉えていては、本当に心に響くアプローチはできません。ターゲティングを成功させるには、その属性の裏側にある、ターゲットの心理や行動(サイコグラフィック情報やビヘイビアル情報)まで深く理解する必要があります。

- なぜ彼らはその商品を必要としているのか?(Needs/Wants)

- 彼らが日々感じている不満や悩みは何か?(Pain Point)

- 彼らが最終的に達成したい目標や夢は何か?(Goal)

- どのような価値観やライフスタイルを送っているのか?(Value/Lifestyle)

- 普段どこで情報を集め、何を信頼しているのか?(Information Source)

これらの問いに対する答えを探求し、ターゲットの解像度を上げていく作業が不可欠です。このプロセスを通じて描き出されるのが、前述した「ペルソナ」です。

ターゲットへの理解を深めるためには、データ分析だけでなく、定性的なアプローチも有効です。

- 顧客インタビュー: 実際にターゲット顧客に会い、直接話を聞く。

- アンケート調査: 価値観やライフスタイルに関する質問を投げかける。

- ソーシャルリスニング: SNS上でターゲット層がどのような会話をしているかを観察する。

ターゲットを単なるデータの集合体としてではなく、一人の生身の人間として理解しようと努めることで、初めて彼らのインサイト(深層心理)を捉えた、共感を呼ぶマーケティングが可能になります。

定期的に見直しを行う

最後に、非常に重要な注意点として、「一度設定したターゲットは絶対ではない」ということを肝に銘じておく必要があります。ターゲティングは、一度決めたら終わりという静的なものではなく、常に環境の変化に合わせて見直しと修正を繰り返していく、動的なプロセスです。

市場環境は、常に変化し続けています。

- 市場の変化: 顧客のニーズや価値観は時代とともに変わります。

- 競合の変化: 新しい競合が参入してきたり、既存の競合が新しい戦略を打ち出してきたりします。

- 技術の変化: 新しいテクノロジーが登場し、マーケティングの手法やチャネルが変わります。

- 自社の変化: 自社の事業戦略や製品ラインナップも変化します。

半年前や1年前に最適だったターゲットが、今も最適であるとは限りません。かつては有効だったアプローチが、いつの間にか陳腐化してしまうこともあります。

したがって、定期的に(例えば、四半期に一度や半年に一度)、STP分析や6Rのフレームワークを用いて、現在のターゲット設定がまだ有効かどうかを検証する習慣を持つことが重要です。広告のパフォーマンスデータや顧客データを常に監視し、変化の兆候をいち早く察知する感度も求められます。

ビジネスの世界で唯一確実なことは、「変化し続ける」ということです。その変化に柔軟に対応し、ターゲットを常に最適化し続けるアジャイルな姿勢こそが、持続的な成功を支える鍵となるのです。

まとめ

本記事では、マーケティング戦略の成功に不可欠な「ターゲティング」について、その基本概念から重要性、具体的な手法、そして実践上の注意点までを包括的に解説してきました。

ターゲティングとは、単に顧客を絞り込む作業ではありません。市場という大海原の中で、自社の船が進むべき方向を指し示す羅針盤であり、限られた経営資源を最も効果的に投下するための戦略的な意思決定です。

この記事の要点を改めて整理します。

- ターゲティングの重要性: 顧客ニーズの多様化と情報量の爆発が進む現代において、万人受けを狙うマスマーケティングは非効率です。特定の顧客層に狙いを定めることで、①費用対効果の向上、②顧客満足度の向上、③ブランドイメージの確立という大きなメリットが得られます。

- STP分析と6R: ターゲティングは、S(セグメンテーション)→T(ターゲティング)→P(ポジショニング)という一連の戦略プロセスの中核をなします。そして、狙うべき市場を評価する際には、6R(市場規模、成長性、競合、優先順位、到達可能性、反応測定可能性)という客観的なフレームワークを用いることが、成功の確率を高めます。

- Web広告での活用: デジタルマーケティングの世界では、ユーザーの属性や行動、閲覧コンテンツに基づいて、多種多様なターゲティング手法が利用可能です。これらの手法を組み合わせることで、「適切な相手」に「適切なタイミング」で「適切なメッセージ」を届ける、精度の高いコミュニケーションが実現します。

- 成功のための注意点: ターゲティングを実践する上では、①セグメントを細かくしすぎない、②思い込みで決めない、③ターゲットへの理解を深める、④定期的に見直す、という4つの点に注意することが極めて重要です。

ビジネスの成功は、「何を売るか」だけでなく、「誰に売るか」によって大きく左右されます。優れた製品やサービスも、それを必要としない人に届けていては、その価値は伝わりません。

データとフレームワークを駆使して論理的に市場を分析し、自社の強みが最も活きる戦場(ターゲット)を見つけ出すこと。そして、そのターゲットを深く理解し、心に響く価値を提供し続けること。これこそが、競争が激化する現代市場を勝ち抜くための王道と言えるでしょう。

この記事が、あなたのビジネスにおけるマーケティング戦略を、よりシャープで効果的なものにするための一助となれば幸いです。