Webサイトは、現代のビジネスにおいて企業の顔であり、顧客との重要な接点です。新規顧客の獲得、ブランディング、人材採用、情報提供など、その役割は多岐にわたります。しかし、いざWebサイト制作を検討し始めると、「一体いくらかかるのか?」「何から手をつければ良いのか?」といった費用や進め方に関する疑問に直面する企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

Webサイト制作の費用は、サイトの種類や規模、依頼先によって大きく変動し、数万円から数千万円までと非常に幅広いのが実情です。この価格の幅広さが、相場を分かりにくくしている大きな要因と言えるでしょう。費用を抑えたい一心で安易に依頼先を決めてしまうと、「思っていたようなサイトができなかった」「公開後の成果に繋がらない」といった失敗に陥りかねません。

そこで本記事では、Webサイト制作を検討している方に向けて、費用相場をサイトの種類別・依頼先別に徹底解説します。さらに、費用の内訳や維持・運用にかかるコスト、制作を依頼する具体的な流れ、失敗しない制作会社の選び方、費用を抑えるコツまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社が作るべきWebサイトの費用感を正確に把握し、適切な予算設定と依頼先選定ができるようになります。Webサイト制作という重要なプロジェクトを成功に導くための、確かな知識を身につけていきましょう。

目次

Webサイト制作の費用相場を種類別に解説

Webサイトと一言で言っても、その目的や機能によって様々な種類が存在します。当然、種類が異なれば、必要となるページ数や機能、制作にかかる工数も変わるため、費用相場も大きく変動します。ここでは、代表的なWebサイトの種類別に、それぞれの目的と費用相場を詳しく解説します。自社がどの種類のサイトを作りたいのかを明確にすることで、より正確な予算感を持つことができます。

| サイトの種類 | 費用相場の目安 | 主な目的 |

|---|---|---|

| コーポレートサイト | 30万円~500万円以上 | 企業情報の発信、信頼性向上、ブランディング |

| ECサイト | 50万円~1,000万円以上 | 商品・サービスのオンライン販売、売上向上 |

| LP(ランディングページ) | 10万円~100万円以上 | 特定商品・サービスのコンバージョン獲得 |

| オウンドメディア | 100万円~500万円以上(初期構築) | コンテンツ発信による見込み客育成、ファン化 |

| サービスサイト | 50万円~300万円以上 | サービス紹介、リード獲得、問い合わせ促進 |

| 採用サイト | 50万円~300万円以上 | 採用ブランディング、応募者獲得 |

コーポレートサイト

コーポレートサイトは、企業の「公式な顔」として、事業内容、企業理念、IR情報、ニュースリリース、沿革、所在地といった基本的な情報を網羅的に掲載するWebサイトです。主な目的は、取引先、株主、求職者、顧客など、あらゆるステークホルダーに対して企業の信頼性を伝え、ブランディングを強化することにあります。名刺や会社案内に代わる、最も基本的な情報発信の拠点と言えるでしょう。

費用相場は、サイトの規模や設計の複雑さによって大きく異なります。

- 小規模(相場:30万円~100万円)

- トップページ、会社概要、事業内容、お知らせ、お問い合わせといった基本的な5~10ページ程度で構成されます。

- デザインは既存のテンプレートをベースにカスタマイズすることが多く、オリジナリティよりも情報の正確性や分かりやすさが重視されます。

- コンテンツ(文章や写真)を自社で用意することで、さらに費用を抑えることも可能です。スタートアップ企業や、まずは最低限のWebサイトを持ちたいという場合に適しています。

- 中規模(相場:100万円~300万円)

- 大規模(相場:300万円~)

- 中規模サイトの要素に加え、多言語対応、IR情報やサステナビリティに関する詳細なコンテンツ、会員専用ページ、外部システムとの連携など、高度な機能や大規模なコンテンツを盛り込んだサイトです。

- ページ数も50ページ以上になることが多く、ブランディング戦略に基づいた緻密な設計や動画コンテンツの活用なども行われます。大手企業やグローバル展開を行う企業などが該当します。

ECサイト(ネットショップ)

ECサイトは、商品やサービスをインターネット上で販売するためのWebサイトです。単に商品を並べるだけでなく、カート機能、決済機能、顧客管理機能、在庫管理機能など、販売に必要な一連のシステムを実装する必要があります。そのため、他のサイトに比べて開発費用が高くなる傾向にあります。

ECサイトの構築方法は主に3つあり、それぞれ費用相場が大きく異なります。

- ASPカート(相場:50万円~150万円)

- BASE、STORES、Shopifyなどの既存のECプラットフォームを利用する方法です。

- メリットは、初期費用を抑え、比較的短期間で開店できることです。決済やセキュリティに関する機能が予め用意されているため、専門知識がなくても安心して運営を始められます。

- デメリットは、デザインや機能のカスタマイズ性に制限がある点です。月額利用料や販売手数料が発生するのが一般的です。小規模から中規模のショップにおすすめです。

- オープンソース(相場:200万円~800万円)

- EC-CUBEなどの無料で公開されているソースコードを基に、自社のサーバーにインストールしてECサイトを構築する方法です。

- メリットは、デザインや機能を自由にカスタマイズできる高い拡張性です。外部システムとの連携も比較的容易に行えます。

- デメリットは、サーバーの構築や管理、セキュリティ対策などを自社で行う必要があり、専門的な知識が求められる点です。構築・カスタマイズを制作会社に依頼するための開発費用も高額になります。

- フルスクラッチ(相場:1,000万円~)

- 既存のシステムを一切使わず、ゼロから完全にオリジナルのECサイトを開発する方法です。

- 最大のメリットは、あらゆる要件に対応できる究極の自由度です。独自の業務フローや特殊な販売方法、大規模なアクセスに耐えうるインフラなど、すべてを自社に合わせて最適化できます。

- デメリットは、開発費用が非常に高額になり、開発期間も長期化する点です。大規模なEC事業を展開する企業向けの選択肢と言えます。

LP(ランディングページ)

LP(ランディングページ)は、Web広告やSNS、メールマガジンなどから訪れたユーザーが最初に「着地(Land)」するページです。一般的なWebサイトのように複数のページに回遊させるのではなく、特定の1ページ内で商品やサービスの魅力を伝え、問い合わせ、資料請求、商品購入といったコンバージョン(成果)の獲得に特化しているのが最大の特徴です。

縦長の1枚のページで構成されることが多く、ユーザーの購買意欲を高めるためのストーリーテリングや説得力のあるコピーライティング、行動を促すCTA(Call To Action)ボタンの配置などが重要になります。

- テンプレート活用(相場:10万円~30万円)

- 既存のLPテンプレートを利用して、テキストや画像を差し替える形で作成します。

- 低コストかつ短納期で制作できるのがメリットです。

- ただし、デザインの自由度が低く、他社と似たような印象になりがちです。まずはテスト的にLPで広告を出してみたい、といった場合に適しています。

- オリジナルデザイン(相場:30万円~100万円)

- ターゲットユーザーや商材の特性に合わせて、デザインや構成をゼロから設計します。

- 企業のブランドイメージを反映し、訴求力の高い独自のLPを制作できます。競合との差別化を図り、より高いコンバージョン率を目指す場合に選択されます。コピーライティングや素材制作(写真撮影など)を依頼すると、費用はさらに上がります。

- 戦略設計・分析改善込み(相場:100万円~)

オウンドメディア

オウンドメディアは、企業が自社で保有し、運営するメディアのことです。ブログ形式で、ユーザーの悩みや課題を解決するお役立ち情報、専門知識、ノウハウなどを継続的に発信します。直接的な販売を目的とするのではなく、コンテンツを通じて潜在顧客との接点を持ち、見込み客へと育成(リードナーチャリング)し、最終的に自社のファンになってもらうことが主な目的です。

SEO対策と非常に相性が良く、良質なコンテンツを蓄積することで、広告費をかけずに継続的な集客が見込めるのが大きなメリットです。

- 初期構築費用(相場:100万円~500万円以上)

- オウンドメディアの土台となるWebサイトの構築費用です。

- 多くの場合、記事の投稿・管理が容易なWordPressなどのCMSを導入します。メディアのコンセプト設計、キーワード戦略、SEOを考慮したサイト構造設計、オリジナルデザインの作成などが含まれます。

- 単なるブログ機能だけでなく、ホワイトペーパーのダウンロード機能やセミナー申し込み機能などを実装する場合は、さらに費用が加算されます。

- 運用費用(月額10万円~)

- オウンドメディアは「作ってからが本番」です。継続的なコンテンツ制作(記事執筆、編集、画像作成など)が不可欠であり、そのための運用費用が発生します。

- コンテンツ制作を内製するか、外部のライターや編集者に依頼するかで費用は大きく変わります。SEO分析や効果測定、リライトなどの運用代行を依頼する場合は、月額30万円以上かかることも珍しくありません。

サービスサイト

サービスサイトは、企業が提供する特定の製品やサービスに特化して、その詳細な情報を提供するWebサイトです。コーポレートサイトが「企業全体」を紹介するのに対し、サービスサイトは「特定のサービス」を深掘りして紹介する点が異なります。主な目的は、サービスの価値や魅力を深く理解してもらい、見込み客からの問い合わせや資料請求、デモの申し込みといったリード(見込み客情報)を獲得することです。

- 費用相場(50万円~300万円以上)

- 費用は、紹介するサービスの内容やサイトの機能要件によって大きく変動します。

- 基本的な構成は、トップページ、サービス概要、機能紹介、料金プラン、導入事例(架空またはシナリオベース)、よくある質問、お問い合わせフォームなどです。

- サービスの仕組みを分かりやすく伝えるための図解やイラスト、デモ動画などのコンテンツ制作が必要になると費用は上がります。

- また、料金シミュレーション機能や、より詳細な資料をダウンロードするためのフォーム設置など、マーケティング機能を強化するほど高額になります。BtoBビジネスにおいては、このサービスサイトが営業活動の起点となるため、戦略的な設計が求められます。

採用サイト

採用サイトは、求職者に向けて企業の魅力や働く環境、文化などを伝え、応募を促進することを目的としたWebサイトです。求人媒体だけでは伝えきれない、企業のリアルな姿やビジョン、社員の声などを通じて「この会社で働きたい」と思ってもらうための採用ブランディングの役割を担います。

- 費用相場(50万円~300万円以上)

- 基本的な構成は、募集要項、企業理念・ビジョン、社員インタビュー、福利厚生、キャリアパス、オフィス紹介、エントリーフォームなどです。

- 費用を左右する大きな要因は、コンテンツの質と量です。特に、社員の魅力や社風を伝えるための写真撮影やインタビュー、動画制作などに力を入れると費用は高くなります。

- 応募者管理システム(ATS)との連携や、オンライン説明会の予約機能などを実装する場合も追加費用が必要です。

- 単に情報を掲載するだけでなく、企業のカルチャーや求める人物像を的確に表現するコンセプト設計やデザインが、応募者の質と量を左右する重要な要素となります。

Webサイト制作の費用相場を依頼先別に解説

Webサイト制作を誰に依頼するかによっても、費用や品質、プロジェクトの進め方は大きく変わります。それぞれの依頼先にはメリットとデメリットがあり、自社の予算や目的、求めるクオリティに応じて最適なパートナーを選ぶことが重要です。ここでは、主な依頼先である「大手制作会社」「中小制作会社」「フリーランス」、そして「自分で制作する場合」の4つのパターンについて、費用相場と特徴を解説します。

| 依頼先 | 費用相場の目安 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 大手制作会社 | 300万円~数千万円 | 高品質、大規模案件対応、総合的な提案力 | 高額、コミュニケーションに時間がかかる場合がある |

| 中小制作会社 | 50万円~500万円 | コストパフォーマンス、柔軟な対応、得意分野 | 対応範囲が限定的、リソース不足の可能性 |

| フリーランス | 10万円~100万円 | 低コスト、直接コミュニケーション、スピード感 | 品質のばらつき、対応範囲が狭い、継続性の不安 |

| 自分で制作(CMS) | 0円~数万円(+労力) | 圧倒的な低コスト、知識・スキルの習得 | 多大な時間と労力、品質の限界、セキュリティリスク |

大手制作会社

誰もが知る有名企業やナショナルクライアントのWebサイトを手がけているような、大規模な制作会社です。数十人から数百人規模のスタッフを抱え、ディレクター、デザイナー、エンジニア、マーケターなど各分野の専門家がチームを組んでプロジェクトに対応します。

- 費用相場:300万円~数千万円

- メリット:

- 品質と信頼性の高さ:豊富な実績と確立された制作プロセスにより、高品質なアウトプットが期待できます。

- 総合的な提案力:単なるサイト制作に留まらず、市場調査、ブランディング戦略、公開後の広告運用やデータ分析まで、Webマーケティング全体をワンストップで任せられます。

- 大規模・複雑な案件への対応力:数千ページに及ぶ大規模サイトや、基幹システムとの連携が必要な複雑な要件にも対応できる技術力とリソースがあります。

- デメリット:

- 費用が高額:専門家チームが動くため人件費がかさみ、費用は依頼先の中で最も高額になります。

- コミュニケーションの階層:営業担当、ディレクター、実作業者と担当が分かれているため、意思疎通に時間がかかったり、伝言ゲームのようになったりする可能性があります。

- 柔軟性の低さ:制作プロセスが標準化されているため、急な仕様変更や細かい要望への対応が難しい場合があります。

大手制作会社は、豊富な予算があり、企業のブランド戦略と連携した大規模なWebサイト構築や、包括的なデジタルマーケティング支援を求める企業に適しています。

中小制作会社

特定の業界や技術、デザインなどに強みを持つ、比較的規模の小さい制作会社です。数人から数十人規模で運営されており、大手とフリーランスの中間的な存在と言えます。Web制作会社の多くがこのカテゴリに属します。

- 費用相場:50万円~500万円

- メリット:

- コストパフォーマンスの高さ:大手ほどの管理コストがかからないため、品質に対して比較的リーズナブルな価格で依頼できます。

- 柔軟で迅速な対応:担当者との距離が近く、小回りが利くため、要望や修正に柔軟に対応してくれることが多いです。

- 専門分野での強み:例えば「BtoBサイトに強い」「ECサイト構築が得意」「デザイン性が高い」など、特定の分野に特化している会社が多く、自社の目的と合致すれば非常に頼りになるパートナーとなります。

- デメリット:

- 対応範囲の限界:会社によって得意・不得意がはっきりしているため、デザインは得意でもシステム開発は苦手、といった場合があります。依頼したい内容がその会社の対応範囲を超えている可能性も考慮が必要です。

- リソース不足のリスク:少人数で運営しているため、複数の案件が重なるとリソースが逼迫し、対応が遅れる可能性があります。

- 品質のばらつき:会社によってスキルや実績に差があるため、依頼先を慎重に見極める必要があります。

中小制作会社は、ある程度の予算を確保でき、特定の目的(採用強化、サービスへの問い合わせ増など)を達成したい多くの企業にとって、最もバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

フリーランス

特定のスキル(デザイン、コーディング、ライティングなど)を持つ個人事業主です。近年、働き方の多様化により、高い専門性を持つフリーランスが増えています。

- 費用相場:10万円~100万円

- メリット:

- 圧倒的な低コスト:会社組織ではないため管理費などがかからず、制作会社に依頼するよりも大幅に費用を抑えられます。

- 直接的でスピーディーなコミュニケーション:制作者本人と直接やり取りするため、意思疎通がスムーズで、迅速な対応が期待できます。

- 特定のスキルへの特化:特定の分野で高いスキルを持つフリーランスに依頼すれば、その部分だけ高品質な成果物を期待できます。

- デメリット:

- 品質のばらつきが大きい:スキルや経験、責任感は個人に大きく依存するため、信頼できる人を見極めるのが非常に難しいです。

- 対応範囲の狭さ:一人で対応できる範囲には限界があります。デザインはできてもコーディングはできない、といったケースが多く、サイト全体を一人で完結できる人は稀です。複数のフリーランスに分離発注すると、管理が煩雑になります。

- 継続性への不安:病気や廃業などで突然連絡が取れなくなるリスクがゼロではありません。公開後の保守・運用を考えると不安が残ります。

フリーランスへの依頼は、予算が限られている場合や、LP制作、既存サイトの一部改修など、プロジェクトの規模が小さく、要件が明確な場合に適しています。 信頼できるフリーランスを見つけるためには、知人からの紹介や実績が豊富なプラットフォームの活用が鍵となります。

自分で制作する場合(CMSテンプレート利用)

WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)や、Wix、JimdoといったWebサイトビルダーサービスのテンプレートを利用して、自分自身でサイトを制作する方法です。

- 費用相場:0円~数万円(サーバー・ドメイン代、有料テンプレート・プラグイン代など)

- メリット:

- 制作費用を極限まで抑えられる:制作会社などに支払う人件費が一切かからないため、コストは最小限です。

- Webサイトの知識やスキルが身につく:試行錯誤しながら作る過程で、Webサイトの仕組みや基本的なHTML/CSSの知識が身に付きます。

- 思い通りに即時更新できる:業者に依頼する手間なく、いつでも好きな時に自分で情報を更新・修正できます。

- デメリット:

- 膨大な時間と労力がかかる:専門知識がない状態から始めると、調査や学習、実際の作業にかなりの時間を要します。本業が疎かになる可能性も考慮しなければなりません。

- デザインや機能の限界:テンプレートを利用するため、デザインの独自性を出すのは難しく、素人感が出てしまう可能性があります。複雑な機能の実装も困難です。

- セキュリティリスクと自己責任:特にWordPressの場合、バージョンのアップデートやセキュリティ対策を怠ると、サイトが改ざんされたり、ウイルスに感染したりするリスクがあります。すべて自己責任で対応しなければなりません。

自分で制作するのは、とにかくコストをかけたくない個人事業主や、趣味のサイト、ごく小規模なビジネスで、かつ時間に余裕がある場合に限られる選択肢です。 ビジネスとして本格的に展開していく上では、プロに依頼することを強く推奨します。

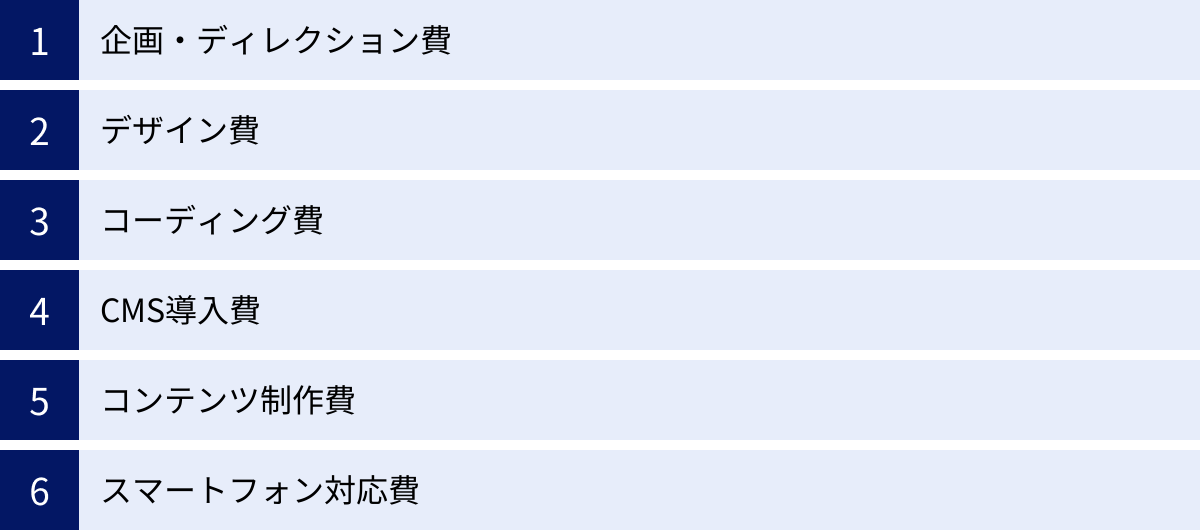

Webサイト制作にかかる費用の内訳

制作会社から提示される見積もりには、様々な項目が記載されています。「一式」でまとめられている場合は注意が必要ですが、多くの場合、どのような作業にどれくらいの費用がかかるのかが分かるように内訳が示されます。ここでは、Webサイト制作費を構成する主な内訳項目について、その内容と役割を解説します。

企画・ディレクション費

企画・ディレクション費は、Webサイト制作プロジェクト全体を管理し、円滑に進行させるための費用です。プロジェクトマネージャーやWebディレクターが担当する人件費に相当します。

- 主な業務内容:

- クライアントへのヒアリング、目的・課題の整理

- 要件定義、コンセプト設計

- サイトマップ、ワイヤーフレーム(設計図)の作成

- 制作チーム(デザイナー、エンジニアなど)の編成と指示出し

- スケジュール管理、進捗管理

- 品質管理、成果物のチェック

- 費用の目安:

- 制作費全体の10%~30%程度が一般的です。プロジェクトの規模が大きく、関わる人数や調整事項が増えるほど、この比率は高くなる傾向にあります。

- 重要性:

- ディレクションは、Webサイト制作の成否を分ける非常に重要な工程です。優れたディレクターは、クライアントの曖昧な要望を具体的な形に落とし込み、プロジェクトを成功へと導きます。この費用を削ると、進行が滞ったり、意図と違うものが出来上がったりするリスクが高まります。

デザイン費

デザイン費は、Webサイトの見た目、つまりビジュアルデザインを作成するための費用です。単に色や形を決めるだけでなく、ユーザーにとっての使いやすさや分かりやすさを考慮したUI(ユーザーインターフェース)設計やUX(ユーザーエクスペリエンス)設計も含まれます。

- 主な業務内容:

- サイト全体のデザインコンセプト(トンマナ)の決定

- ロゴやキービジュアルの作成

- トップページのデザイン作成

- 下層ページのデザイン作成

- UI/UX設計(ボタンの配置、ナビゲーションの構造など)

- 費用の目安:

- ページ数や、どこまでオリジナルデザインにこだわるかによって大きく変動します。

- トップページデザイン:10万円~50万円

- 下層ページデザイン(1ページあたり):2万円~10万円

- 変動要因:

- テンプレート利用 vs オリジナルデザイン:既存テンプレートをカスタマイズする方が安く、ゼロから作るオリジナルデザインは高くなります。

- ページ数:デザインするページ数が多ければ多いほど、費用は加算されます。

- 素材の有無:写真やイラストなどの素材を制作会社側で用意・作成する場合は追加費用がかかります。

コーディング費

コーディング費は、デザイナーが作成したデザインデータを、Webブラウザで正しく表示されるようにHTML、CSS、JavaScriptといった言語を使ってプログラムを記述していく作業の費用です。フロントエンド開発とも呼ばれます。

- 主な業務内容:

- HTMLによる文書構造のマークアップ

- CSSによるスタイリング(レイアウト、色、フォントなど)

- JavaScriptによる動的な表現(アニメーション、スライドショーなど)

- ブラウザごとの表示確認(クロスブラウザチェック)

- 費用の目安:

- こちらもページ数や実装する機能の複雑さによって変動します。

- トップページコーディング:5万円~20万円

- 下層ページコーディング(1ページあたり):1万円~5万円

- 変動要因:

- ページの複雑さ:レイアウトが複雑であったり、コンテンツ量が多かったりすると費用は上がります。

- アニメーションや動的要素:動きのあるサイトは、静的なサイトに比べて工数がかかるため高額になります。

- CMSの組み込み:WordPressなどのCMSに組み込むためのコーディング(テーマ開発)は、静的なHTMLサイトよりも専門的な技術が必要となり、費用が高くなります。

CMS導入費

CMS(コンテンツ管理システム)は、HTMLやCSSの専門知識がなくても、ブログのように管理画面からテキストや画像を簡単に追加・更新できるようにするシステムです。代表的なものにWordPressがあります。このCMSをWebサイトに導入するための費用がCMS導入費です。

- 主な業務内容:

- CMS(WordPressなど)のサーバーへのインストールと初期設定

- 管理画面のカスタマイズ(クライアントが使いやすいように調整)

- カスタム投稿タイプやカスタムフィールドの設定(お知らせ、実績など、特定の情報を更新しやすくするための機能)

- 作成したデザインをCMSのテーマとして組み込む作業

- 費用の目安:

- 10万円~50万円以上

- 変動要因:

- 既存テーマ vs オリジナルテーマ:既存の有料・無料テーマをカスタマイズする場合は比較的安価です。オリジナルデザインをCMS化(オリジナルテーマ開発)する場合は、専門的な開発が必要なため高額になります。

- カスタマイズの範囲:更新したい箇所や機能が多岐にわたるほど、設定が複雑になり費用が上がります。

コンテンツ制作費

Webサイトに掲載する文章(テキスト)、写真、イラスト、動画などのコンテンツを作成するための費用です。Webサイトの骨格やデザインが良くても、中身であるコンテンツの質が低ければ、ユーザーに価値は伝わりません。

- 主な業務内容と費用の目安:

- ライティング:Webサイトの各ページの文章作成。SEOを意識したライティングや、専門的な取材が必要な場合は高くなります。(1ページあたり数万円~、記事1本あたり数万円~)

- 写真撮影:プロのカメラマンによる撮影。人物、商品、オフィスなど。(半日拘束で5万円~、1日拘束で10万円~が目安)

- イラスト・図解制作:オリジナルのイラストや、複雑なサービスを分かりやすく伝えるための図解の作成。(1点あたり数千円~数万円)

- 動画制作:会社紹介やサービス紹介の動画制作。企画・撮影・編集を含めると数十万円~数百万円になることもあります。

- 費用の抑え方:

- 文章や写真は自社で用意することで、この費用を大幅に削減できます。ただし、品質がサイト全体のクオリティに直結するため、慎重な判断が必要です。

スマートフォン対応費

現代では、Webサイトへのアクセスの半数以上がスマートフォンからです。そのため、スマートフォンでも見やすく、操作しやすいようにサイトを最適化することは必須と言えます。この対応にかかる費用がスマートフォン対応費です。

- 主な対応方法:

- レスポンシブWebデザイン:1つのHTMLファイルで、PC、タブレット、スマートフォンなど、閲覧しているデバイスの画面幅に応じてレイアウトが自動で切り替わるデザイン。現在、最も主流な方法です。

- 費用について:

- 近年ではスマートフォン対応が標準となっているため、最初からデザイン費やコーディング費に含まれていることがほとんどです。

- ただし、見積もり項目として別途「レスポンシブ対応費」として計上される場合もあります(制作費全体の20~30%程度上乗せなど)。

- PCサイトとは別にスマートフォン専用サイトを制作する場合は、単純に2倍の制作コストがかかりますが、現在では稀なケースです。

- 重要性:

- スマートフォン対応が不十分なサイトは、ユーザーがすぐに離脱してしまうだけでなく、Googleの検索順位評価においてもマイナスに影響します。費用がかかるかどうかよりも、確実に対応されているかを確認することが重要です。

Webサイト制作後にかかる維持・運用費用

Webサイトは「作って終わり」ではありません。公開後も安定して稼働させ、常に最新の情報を保ち、セキュリティを維持するためには、継続的な維持・運用費用(ランニングコスト)が発生します。この費用を見落としていると、後々の予算計画に支障をきたす可能性があるため、制作初期の段階で必ず把握しておきましょう。

| 費用項目 | 費用の目安(年間) | 概要 |

|---|---|---|

| サーバー費用 | 1万円~数十万円 | Webサイトのデータを保管する場所のレンタル料 |

| ドメイン費用 | 1,000円~数千円 | Webサイトの住所(URL)の利用料 |

| SSL証明書費用 | 0円~10万円 | 通信を暗号化しセキュリティを保つための費用 |

| 保守管理費用 | 6万円~数十万円(月額5,000円~) | サイトの監視、バックアップ、アップデートなどの費用 |

| コンテンツ更新費用 | 都度発生(数万円~) | お知らせやブログなどの情報更新を外注する場合の費用 |

サーバー費用

サーバーは、Webサイトのテキスト、画像、プログラムなどのデータを保管し、インターネットを通じてユーザーのブラウザに表示させるためのコンピューターです。Webサイトを「家」に例えるなら、サーバーは「土地」にあたります。このサーバーをレンタルするための費用がサーバー費用です。

- 費用の目安(年間):1万円~数十万円

- 主な種類と費用感:

- 共用サーバー(年間1万円~3万円):1台のサーバーを複数のユーザーで共有するタイプ。最も安価で、個人ブログや小規模なコーポレートサイトで広く利用されています。

- VPS(仮想専用サーバー)(年間5万円~15万円):共用サーバーと同じく1台のサーバーを共有しますが、各ユーザーに仮想的な専用環境が割り当てられます。共用サーバーより自由度が高く、パフォーマンスも安定します。

- 専用サーバー(年間15万円~):1台のサーバーを1ユーザーが独占して利用するタイプ。非常に高性能で自由度も高いですが、コストも高額です。大規模なECサイトやメディアサイトで利用されます。

- クラウドサーバー(従量課金制):AWSやGoogle Cloudなど。利用した分だけ費用が発生します。アクセス数の変動が大きいサイトに適していますが、コスト管理が複雑になる側面もあります。

ドメイン費用

ドメインは、「https://www.example.com」における「example.com」の部分を指し、インターネット上の「住所」にあたるものです。ユーザーがWebサイトにアクセスするために必要不可欠です。

- 費用の目安(年間):1,000円~数千円

- 費用が変動する要因:

- ドメインの種類(トップレベルドメイン)によって価格が異なります。「.com」や「.net」は比較的安価ですが、「.co.jp」(日本で登記している企業のみ取得可能)は少し高価になる傾向があります。

- ドメインは1年ごとに更新が必要です。更新を忘れるとサイトが表示されなくなり、最悪の場合、第三者に取得されてしまうリスクもあるため、自動更新設定にしておくことが重要です。

SSL証明書費用

SSL(Secure Sockets Layer)は、Webサイトとユーザーのブラウザ間の通信を暗号化する技術です。SSLを導入すると、URLが「http://」から「https://」になり、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されます。これにより、第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎ、サイトの安全性を高めます。

- 費用の目安(年間):0円~10万円

- 種類と費用感:

- 無料SSL:Let’s Encryptなど。レンタルサーバーの多くが無料で提供しており、基本的な暗号化機能はこれで十分です。小~中規模サイトのほとんどは無料SSLで問題ありません。

- 有料SSL:認証レベルによって「ドメイン認証」「企業実在認証」「EV認証」の3種類があります。より高い信頼性や手厚いサポートが提供され、特に金融機関や大手ECサイトなど、個人情報を厳格に扱うサイトで利用されます。EV認証では、アドレスバーに組織名が表示されるため、ユーザーに高い安心感を与えます。

保守管理費用

Webサイトを公開した後も、安全かつ快適な状態を維持するためのメンテナンス作業が必要です。この作業を制作会社などに依頼する場合に発生するのが保守管理費用です。

- 費用の目安:月額5,000円~数万円

- 主な作業内容:

- CMS(WordPressなど)のアップデート:セキュリティの脆弱性をなくし、新機能を利用するために、本体やプラグイン、テーマを定期的に最新版に更新します。

- 定期的なバックアップ:万が一のサーバー障害やデータ破損に備え、サイトのデータを定期的にバックアップします。

- セキュリティ監視:不正アクセスやマルウェア感染がないかを監視し、問題が発生した際に対応します。

- 軽微な修正対応:テキストの修正や画像の差し替えなど、簡単な更新作業を費用内で行ってくれる場合もあります。

- 重要性:

- 保守管理を怠ると、サイトが改ざんされたり、ウイルスを拡散する踏み台にされたりする深刻なセキュリティリスクに繋がります。専門知識がない場合は、必ずプロに依頼することをおすすめします。

コンテンツ更新費用

Webサイトは、公開後も新しい情報を発信し続けることで価値が高まります。お知らせの更新、ブログ記事の追加、サービス情報の変更などを自社で行わず、外部に依頼する場合に発生する費用です。

- 費用の目安:都度見積もり(1回数千円~数万円) or 月額固定

- 依頼内容の例:

- お知らせやニュースリリースの投稿代行

- ブログ記事の企画・執筆・投稿

- キャンペーンページの作成

- 商品情報の追加・修正

- CMSの有無との関係:

- CMSを導入していれば、テキスト修正などの簡単な更新は自社で対応できるため、この費用を削減できます。しかし、SEOを意識した記事作成や、デザインを伴うページ追加などは、専門的なスキルが必要なため外注するケースが多いです。

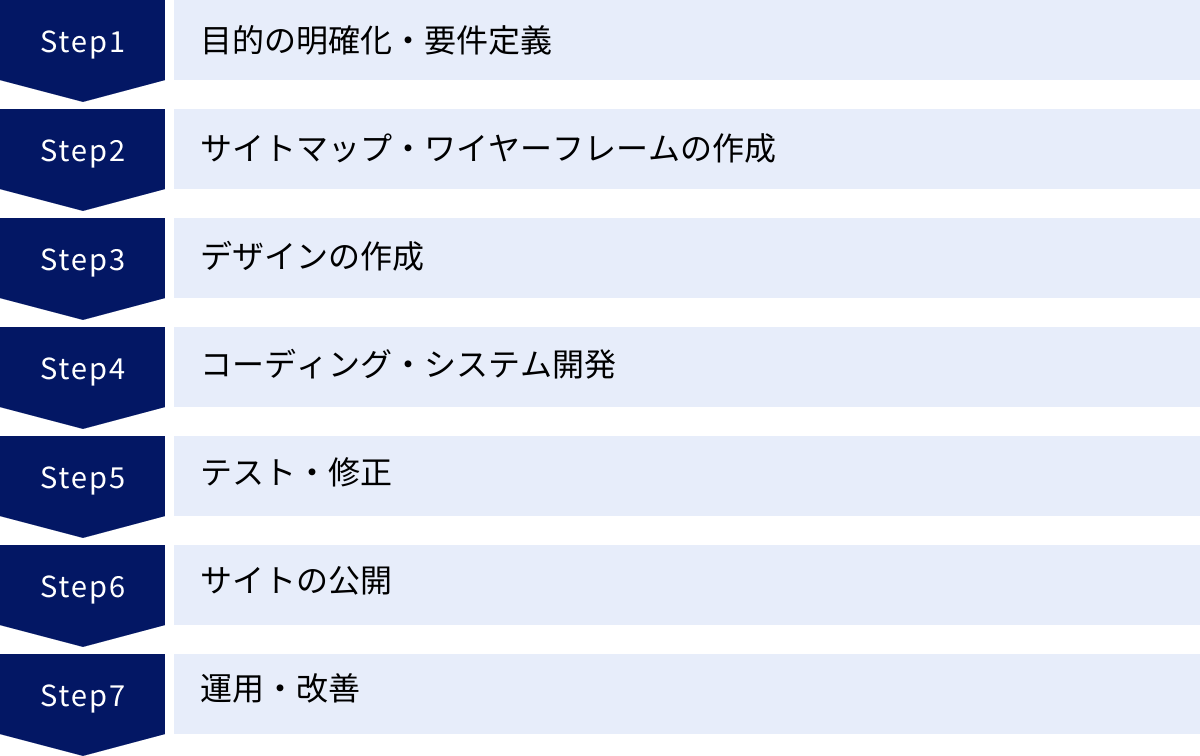

Webサイト制作を依頼する流れ【7ステップ】

Webサイト制作を制作会社に依頼する場合、一般的にどのような流れで進んでいくのでしょうか。プロジェクトの全体像を把握しておくことで、各フェーズで自社が何をすべきかが明確になり、スムーズな進行に繋がります。ここでは、依頼から公開、そしてその後の運用までを7つのステップに分けて解説します。

① 目的の明確化・要件定義

Webサイト制作において最も重要なステップです。ここでの定義が曖昧だと、プロジェクト全体が迷走し、期待した成果を得られないサイトになってしまいます。制作会社に相談する前に、まずは社内で「なぜWebサイトを作るのか(リニューアルするのか)」を徹底的に議論しましょう。

- 発注者側がやること:

- 目的の明確化:「新規顧客を月10件獲得したい」「採用応募者数を前年比150%にしたい」「ブランドイメージを向上させたい」など、具体的な目的を設定します。

- ターゲットの設定:どのようなユーザーにサイトを見てほしいのか(ペルソナ)を具体的に描きます。

- 要件の洗い出し:目的に基づき、サイトに必要な機能(お問い合わせフォーム、ブログ機能、資料ダウンロード機能など)やページをリストアップします。

- 制作会社がやること:

- ヒアリングを通じて、発注者の目的や課題を深く理解し、整理します。

- 専門的な知見から、目的達成のための最適なサイト構成や機能を提案します。

- 洗い出した要件を「要件定義書」として文書化し、双方の認識をすり合わせます。

② サイトマップ・ワイヤーフレームの作成

要件定義で固まった内容を基に、サイトの具体的な設計図を作成するフェーズです。

- サイトマップ:Webサイト全体のページ構成をツリー構造で一覧化したものです。「どのページがどこに配置されるのか」という全体像を把握するために作成します。

- ワイヤーフレーム:個々のページのレイアウト設計図です。どこにロゴを置き、どこにメニューがあり、どの情報をどの順番で見せるかといった、コンテンツの配置や骨格をシンプルな線や箱で示します。この段階ではまだデザイン(色や装飾)は行いません。

- 発注者側がやること:

- 提示されたサイトマップとワイヤーフレームを確認し、情報の過不足や配置の妥当性をチェックします。

- 「このボタンはもっと目立たせたい」「この情報はもっと上に表示してほしい」といったフィードバックを行います。この段階での修正は比較的容易ですが、後のデザインやコーディング段階での大幅な変更は手戻りが大きくなるため、ここでしっかりと確認することが重要です。

③ デザインの作成

ワイヤーフレームで決定した骨格に、色、フォント、写真、イラストなどを加え、具体的なビジュアルを制作するフェーズです。企業のブランドイメージやターゲットユーザーの好みを考慮し、サイトの世界観を創り上げていきます。

- 制作会社がやること:

- まずトップページのデザイン案を2~3パターン作成し、方向性を提示することが多いです。

- トップページのデザインが確定したら、そのトンマナ(トーン&マナー)に合わせて下層ページのデザインを進めます。

- 発注者側がやること:

- デザイン案が、自社のブランドイメージや伝えたいメッセージと合致しているかを確認します。

- 「もっと明るい雰囲気に」「信頼感が伝わるように」といった、抽象的な要望だけでなく、「この青はコーポレートカラーの#0000FFにしてほしい」など、できるだけ具体的にフィードバックを伝えるとスムーズです。

④ コーディング・システム開発

デザインデータが完成したら、次はいよいよそれをWeb上で実際に機能するように構築していくフェーズです。デザイナーから引き継いだデータを、エンジニアがコードに変換していきます。

- コーディング(フロントエンド開発):HTML、CSS、JavaScriptを使い、デザインをブラウザで表示できるようにします。

- システム開発(バックエンド開発):お問い合わせフォームのメール送信機能や、WordPressなどのCMSの組み込み、データベースとの連携など、サイトの裏側で動くシステムを構築します。

- 発注者側がやること:

- このフェーズでは、基本的には制作会社の作業を見守ることになります。ただし、進捗状況の報告は定期的に受けるようにしましょう。

- CMSの導入がある場合は、テスト用の環境で実際に記事を投稿してみるなど、操作感を確認する機会が設けられることもあります。

⑤ テスト・修正

コーディングとシステム開発が完了したら、サイトを公開する前に、問題なく動作するかを徹底的にチェックします。

- 制作会社がやること:

- 誤字脱字はないか。

- リンク切れはないか。

- 各種ブラウザ(Chrome, Safari, Edgeなど)やデバイス(PC, スマホ, タブレット)で表示崩れがないか。

- お問い合わせフォームなどの機能は正常に動作するか。

- ページの表示速度は遅くないか。

- 発注者側がやること:

- 制作会社だけでなく、発注者側も必ずテスト用の環境でサイトを隅々まで確認します。第三者の目線でチェックすることで、制作側が見落としていたミスや違和感を発見できることがあります。

- 修正してほしい点をリストアップし、制作会社にフィードバックします。

⑥ サイトの公開

テストと修正が完了し、最終的なOKが出たら、いよいよWebサイトを本番のサーバーにアップロードして、世界中の誰もが閲覧できる状態にします。これを「ローンチ」や「デプロイ」とも呼びます。

- 制作会社がやること:

- ドメインとサーバーを紐づけ、サイトのデータをアップロードします。

- SSLの設定、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールの設定、検索エンジンにサイトの存在を知らせる作業(インデックス登録)など、公開に伴う各種設定を行います。

- 発注者側がやること:

- 公開されたサイトが問題なく表示・動作するかを最終確認します。

⑦ 運用・改善

Webサイトは公開がゴールではなく、スタートです。 公開後は、設定した目的に対してどれくらいの成果が出ているのかをデータで測定し、改善を繰り返していく「運用フェーズ」に入ります。

- 主な運用・改善タスク:

- 誰がやるか:

- これらの運用業務を自社で行うか、制作会社や専門の運用代行会社に依頼するかを事前に決めておく必要があります。制作会社を選ぶ際には、公開後のサポート体制も重要な判断基準となります。

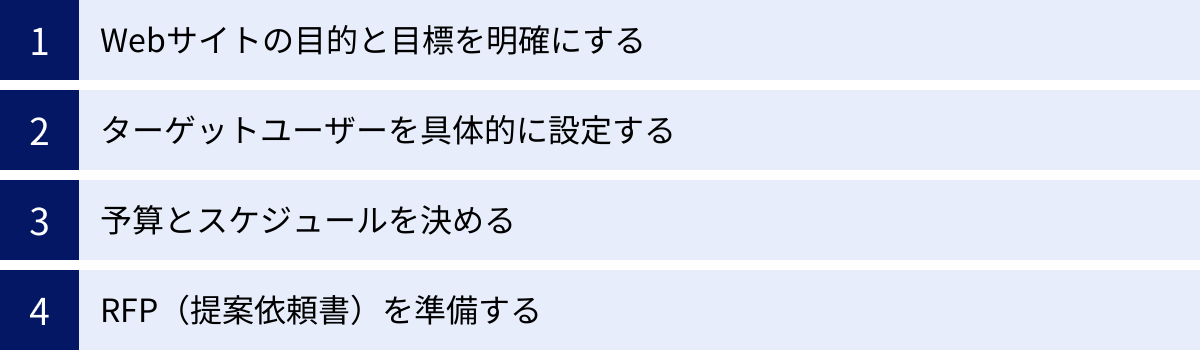

Webサイト制作を依頼する前に準備すること

Webサイト制作を成功させるためには、制作会社に依頼する前の「準備」が極めて重要です。準備が不十分なまま依頼してしまうと、見積もりの精度が低くなったり、制作会社との間で認識のズレが生じたりと、プロジェクトがスムーズに進まない原因になります。ここでは、依頼前に最低限準備しておくべき4つの項目について解説します。

Webサイトの目的と目標を明確にする

前述の「依頼の流れ」でも触れましたが、これは最も重要な準備です。「なんとなくカッコいいサイトが欲しい」「競合がリニューアルしたからうちも」といった漠然とした理由では、成果の出るサイトは作れません。「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を具体的に言語化しましょう。

- 目的(Why)の例:

- 企業の信頼性を高め、ブランディングを強化したい。

- Webからの問い合わせを増やし、新規リードを獲得したい。

- 採用活動を強化し、優秀な人材からの応募を増やしたい。

- オンラインで商品を販売し、新たな収益源を確保したい。

- 目標(What/How much)の例:

- 目的をさらに具体的な数値目標(KGI/KPI)に落とし込みます。

- KGI(重要目標達成指標):最終的なゴール。「Web経由の売上を年間1,000万円にする」「採用応募者数を年間100名にする」など。

- KPI(重要業績評価指標):KGI達成のための中間指標。「月間のお問い合わせ件数を20件にする」「サイトの月間セッション数を1万にする」「特定ページの直帰率を40%未満にする」など。

これらの目的と目標が明確であればあるほど、制作会社は的確な提案をしやすくなります。

ターゲットユーザーを具体的に設定する

「すべての人」に向けたサイトは、結局誰の心にも響きません。Webサイトでメッセージを届けたい相手は誰なのか、その人物像を具体的に設定することが重要です。この架空のユーザー像を「ペルソナ」と呼びます。

- ペルソナ設定で考える項目例:

- 基本情報:年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、家族構成など

- ライフスタイル:趣味、休日の過ごし方、よく利用するSNSやWebサイト

- 価値観・性格:情報収集への積極性、購買決定のプロセス、何を重視するか

- 課題・悩み:その人が抱えている仕事上またはプライベートな悩み、解決したいこと

- 自社との接点:どのような経緯で自社のサイトにたどり着くか(検索、広告、SNSなど)

ペルソナを具体的に描くことで、デザインのトーン、コンテンツの切り口、使うべき言葉遣いなどが明確になり、サイト全体の方向性が定まります。

予算とスケジュールを決める

Webサイト制作にかけられる予算と、いつまでに公開したいかという希望のスケジュールを大まかにでも決めておきましょう。

- 予算の決め方:

- 本記事の費用相場を参考に、自社が作りたいサイトの種類や規模から概算を把握します。

- 単に「安ければ安いほど良い」ではなく、Webサイト制作を「コスト」ではなく「投資」と捉え、目標達成のためにどれくらいの投資が妥当かを考えましょう。

- 制作費だけでなく、公開後の維持・運用費用も考慮に入れておくことが重要です。

- 予算の上限を制作会社に伝えることで、その範囲内で実現可能な最善の提案を引き出すことができます。

- スケジュールの決め方:

- 「新サービスのリリースに合わせたい」「展示会までには公開したい」など、事業計画上の期限から逆算して希望の納期を設定します。

- 一般的なWebサイト制作には、要件定義から公開まで3ヶ月~6ヶ月程度かかるのが一般的です。大規模なサイトや複雑なシステム開発を伴う場合は、それ以上の期間が必要になります。

- 制作会社への依頼だけでなく、社内での確認やフィードバックの時間も考慮した、現実的なスケジュールを立てましょう。

RFP(提案依頼書)を準備する

RFP(Request for Proposal)とは、発注側が制作会社に対して、具体的な提案を依頼するために提出する書類です。これまで準備してきた「目的・目標」「ターゲット」「予算・スケジュール」といった情報を一元的にまとめたもので、複数の会社に同じ条件で提案を依頼する(相見積もり)際に非常に役立ちます。

- RFPに記載すべき主な項目:

- プロジェクトの概要:サイト制作の背景、目的、ゴール(KGI/KPI)

- 会社情報:自社の事業内容、強み、現状の課題

- ターゲットユーザー:設定したペルソナの詳細

- サイトの要件:必要なページ構成(サイトマップ案)、必要な機能(CMS、お問い合わせ、検索機能など)、デザインの要望(参考サイトなど)

- 予算:想定している予算の上限

- スケジュール:提案締切日、選定時期、希望公開日

- 選定基準:何を重視して制作会社を選ぶか(実績、価格、提案内容など)

- 提出物:提案書、見積書、制作体制図など、提案時に提出してほしいもの

RFPを準備する手間はかかりますが、これがあることで各社の提案の質が向上し、比較検討が容易になります。結果として、自社に最適なパートナーを見つけやすくなるという大きなメリットがあります。

失敗しないWebサイト制作会社の選び方【5つのポイント】

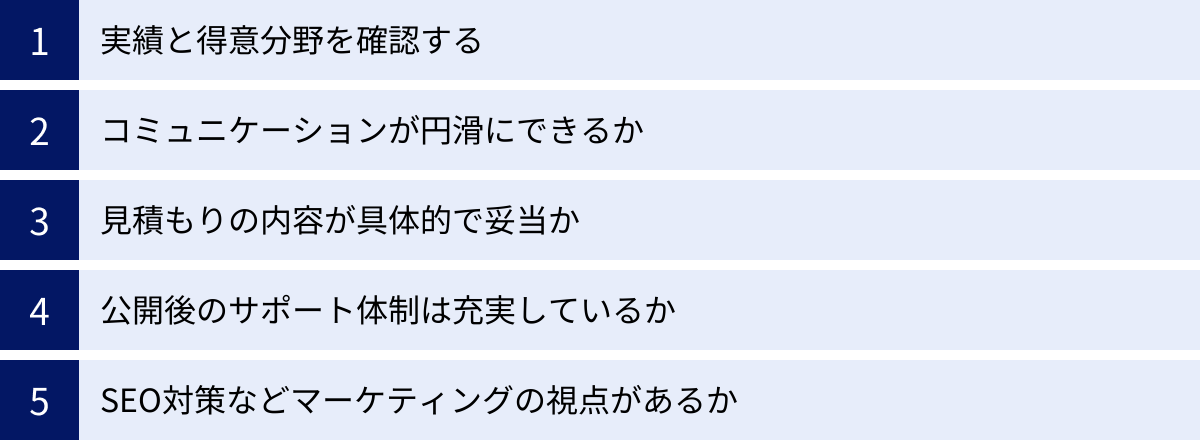

Webサイト制作の成否は、パートナーとなる制作会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。しかし、数多く存在する制作会社の中から、自社に最適な一社を見つけ出すのは至難の業です。ここでは、制作会社選びで失敗しないためにチェックすべき5つの重要なポイントを解説します。

① 実績と得意分野を確認する

まず最初に確認すべきは、その制作会社がこれまでにどのようなWebサイトを手がけてきたかという「実績(ポートフォリオ)」です。

- チェックするポイント:

- 自社の業界・業種に近い実績はあるか:例えば、BtoBメーカーであれば、同じような製造業のサイト制作実績があるかを確認します。業界特有の慣習や専門用語への理解が期待でき、話がスムーズに進みやすくなります。

- 自社が作りたいサイトの種類の実績は豊富か:ECサイトを作りたいのに、コーポレートサイトの実績ばかりの会社に依頼するのはミスマッチです。ECサイト、採用サイト、オウンドメディアなど、目的に合ったサイトの制作実績があるかを確認しましょう。

- デザインのテイストは好みか:実績のデザインクオリティやテイストが、自社のブランドイメージや目指す方向性と合っているかを確認します。

- 成果に言及しているか:「サイトリニューアル後に問い合わせが〇倍になった」といった具体的な成果に触れている実績は、作るだけでなく成果を出すことまで意識している証拠であり、信頼性が高いと言えます。

単に見た目が綺麗なだけでなく、自社のビジネス課題を解決に導いてくれそうか、という視点で実績を吟味することが重要です。

② コミュニケーションが円滑にできるか

Webサイト制作は、数ヶ月にわたる共同プロジェクトです。担当者とのコミュニケーションがスムーズに取れるかどうかは、プロジェクトの進行速度と満足度を大きく左右します。

- チェックするポイント:

- レスポンスの速さと丁寧さ:問い合わせや質問に対する返信は早いか。内容は丁寧で分かりやすいか。最初の接点であるメールや電話の対応から、その会社の姿勢が見えてきます。

- 専門用語を分かりやすく説明してくれるか:こちらの知識レベルに合わせて、専門的な内容を噛み砕いて説明してくれる姿勢があるか。一方的に専門用語を並べるような会社は避けた方が無難です。

- 提案力があるか:こちらの要望をただ聞くだけでなく、「目的を達成するためには、こういう方法もありますよ」「その機能は費用対効果が低いかもしれません」といった、プロとしての視点から積極的な提案をしてくれるかは非常に重要なポイントです。

- 担当者との相性:最終的には、担当ディレクターと「人として信頼関係を築けそうか」という感覚も大切です。打ち合わせの雰囲気などを通じて見極めましょう。

③ 見積もりの内容が具体的で妥当か

複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」は必須です。その際、単に合計金額の安さだけで判断してはいけません。見積もりの内容を精査することが重要です。

- チェックするポイント:

- 内訳が詳細に記載されているか:「Webサイト制作一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりを出す会社は信頼できません。「ディレクション費」「デザイン費」「コーディング費」など、各工程の費用が明確に記載されているかを確認します。

- 作業範囲(スコープ)が明確か:その金額でどこまでの作業が含まれるのかが明記されているか。「〇ページの制作」「CMSの導入」「スマートフォン対応」など、具体的な作業範囲を確認し、後から「これは追加費用です」と言われる事態を防ぎます。

- 金額に根拠があるか:なぜその金額になるのか、質問した際に明確な回答が得られるか。各項目の単価や想定工数が妥当であるかを判断します。

- 安すぎる見積もりには注意:相場より極端に安い見積もりは、品質が低い、後から追加請求される、必要な工程が抜けているなどのリスクが潜んでいる可能性があります。

④ 公開後のサポート体制は充実しているか

Webサイトは公開してからが本当のスタートです。公開後に発生する様々な問題や要望に対応してくれるサポート体制が整っているかを確認しましょう。

- チェックするポイント:

- 保守・運用プランの有無と内容:サーバーやCMSのアップデート、バックアップ、セキュリティ対策といった保守管理を任せられるか。その料金とサービス範囲は明確か。

- 軽微な修正への対応:テキスト修正や画像差し替えなどの小さな更新に、どのくらいの費用と時間で対応してくれるか。

- アクセス解析や改善提案:公開後にアクセスデータを分析し、サイトをより良くするための改善提案をしてくれるか。単なる「御用聞き」ではなく、ビジネスの成長を共に目指すパートナーとしての姿勢があるかを見極めます。

- 緊急時の対応:「サイトが表示されなくなった」といったトラブルが発生した際に、迅速に対応してくれる窓口や体制があるか。

⑤ SEO対策などマーケティングの視点があるか

どれだけ素晴らしいサイトを作っても、誰にも見てもらえなければ意味がありません。サイトにユーザーを呼び込むための「集客」、特に検索エンジン経由の流入を増やすSEO対策の視点を持っているかは、制作会社選びの重要な基準です。

- チェックするポイント:

- SEOを考慮したサイト設計ができるか:検索エンジンがクロールしやすく、内容を理解しやすい内部構造(適切なタグの使用、URLの正規化など)でサイトを構築できるか。

- キーワード選定やコンテンツ企画の知見:ターゲットユーザーがどのようなキーワードで検索するかを分析し、それに基づいたコンテンツの企画・提案ができるか。

- Web広告やSNSとの連携:SEOだけでなく、リスティング広告やSNSマーケティングなど、他のWebマーケティング施策と連携した提案が可能か。

- 過去のマーケティング支援実績:SEO対策や広告運用によって、クライアントの集客や売上を向上させた実績があるか。

作る技術(デザイン、コーディング)だけでなく、育てて成果を出す技術(マーケティング)を併せ持った制作会社を選ぶことが、Webサイト制作を成功に導く鍵となります。

おすすめのWebサイト制作会社10選

ここでは、豊富な実績と高い専門性を持つ、日本国内で評価の高いWebサイト制作会社を10社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の目的や課題と照らし合わせながら、依頼先候補の参考にしてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトに基づいたものです。最新の情報や詳細については、各社の公式サイトをご確認ください。

① 株式会社GIG

Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発から、コンテンツマーケティング、メディア運用まで、デジタル領域における幅広い支援をワンストップで提供する制作会社です。制作して終わりではなく、クライアントの事業成長にコミットするスタイルに定評があります。

特に、データに基づいたマーケティング戦略の立案や、高機能なCMS『LeadGrid』を活用したリード獲得に強みを持っています。

(参照:株式会社GIG 公式サイト)

② 株式会社LIG

「Life is Good」をコンセプトに、Webサイト制作、コンテンツ制作、ゲストハウス運営など、多岐にわたる事業を展開するクリエイティブ集団です。遊び心のある自社メディア「LIGブログ」で有名ですが、その制作実力は本物です。

デザイン性の高いクリエイティブなサイト制作や、読者の心を掴むコンテンツ企画・制作を得意としており、企業のブランディングに貢献するサイト構築が期待できます。

(参照:株式会社LIG 公式サイト)

③ 株式会社ベイジ

BtoB企業のWebサイト戦略、UI/UXデザイン、コンテンツ制作に特化した制作会社です。ロジカルで戦略的なアプローチを強みとしており、「なぜこのデザインなのか」「なぜこの構成なのか」を徹底的に言語化し、顧客のビジネス成果を最大化することに注力しています。

BtoBビジネスの複雑なサービス内容を分かりやすく整理し、見込み客の獲得に繋げるサイト構築において、国内トップクラスの実績を誇ります。

(参照:株式会社ベイジ 公式サイト)

④ 株式会社ベーシック

Webマーケティングメディア「ferret」の運営元として知られ、Webマーケティングに関する深い知見を持つ会社です。オールインワンマーケティングツール「formrun」やCMS「ferret One」などの自社サービスも展開しています。

Webサイト制作においても、マーケティングの視点を強く反映させ、集客からリード獲得、ナーチャリングまでを見据えた戦略的なサイト構築を得意としています。

(参照:株式会社ベーシック 公式サイト)

⑤ 株式会社THINkBAL

東京とベトナムに拠点を持ち、Webサイト制作・システム開発、アプリ開発などを手がける会社です。UXデザインを重視し、ユーザーにとって本当に価値のある体験を提供することを目指しています。

緻密なユーザー調査や分析に基づいたUXデザインと、それを実現する高い技術力が強みです。グローバルな開発体制を活かした、コストパフォーマンスの高い開発も魅力の一つです。

(参照:株式会社THINkBAL 公式サイト)

⑥ 株式会社ジオコード

WebマーケティングとWebサイト制作を両輪で提供する会社です。SEO対策とWeb広告運用で長年の実績があり、そのノウハウをWebサイト制作に活かしています。

「集客できるサイト」を作ることに特化しており、企画段階からSEOの内部対策を徹底します。サイト公開後の集客支援まで一貫して任せたい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社ジオコード 公式サイト)

⑦ 株式会社メンバーズ

デジタルクリエイターの専門チームが、企業のデジタルマーケティング運用を総合的に支援する会社です。特に大手企業のDX推進支援に多くの実績があります。

Webサイトの運用・改善(グロースハック)に強みを持ち、専任チームが常駐または準委任契約で継続的に関わることで、ビジネス成果の創出をサポートします。サステナビリティ(CSV)を意識したマーケティング支援も特徴です。

(参照:株式会社メンバーズ 公式サイト)

⑧ 株式会社サイバーエージェント

インターネット広告事業を主軸に、メディア事業やゲーム事業などを展開するメガベンチャーです。Webサイト制作においても、国内トップクラスの実績を誇ります。

広告運用との連携を前提としたクリエイティブ制作や、データに基づいた効果的なコミュニケーション設計が強みです。特に、LP制作やサービスサイトにおいて、コンバージョンを最大化するノウハウが豊富です。

(参照:株式会社サイバーエージェント 公式サイト)

⑨ 合同会社DMM.com

動画配信やEC、英会話など60以上の事業を展開するDMMグループ内で、Webサイト制作やシステム開発、インフラ事業などを担っています。

グループ内の多種多様なサービス開発で培われた大規模システム開発のノウハウや、安定したインフラ構築・運用力が強みです。エンターテイメント系のサイトから大規模な業務システムまで、幅広いジャンルに対応可能です。

(参照:合同会社DMM.com 公式サイト)

⑩ 株式会社博報堂アイ・スタジオ

博報堂DYグループのデジタル領域を担う制作会社です。大手企業のキャンペーンサイトやブランドサイトなど、広告クリエイティブと連携した大規模なプロジェクトを数多く手がけています。

高いクリエイティビティと表現力、そして最先端のテクノロジーを駆使した体験設計が強みです。ユーザーに驚きや感動を与えるような、記憶に残るWebサイト・コンテンツ制作を得意としています。

(参照:株式会社博報堂アイ・スタジオ 公式サイト)

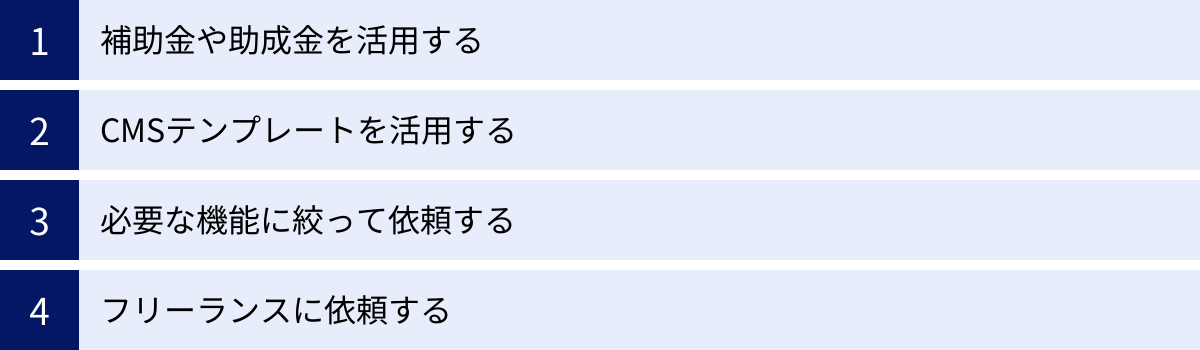

Webサイト制作の費用を安く抑えるコツ

Webサイト制作には相応の投資が必要ですが、工夫次第で費用を賢く抑えることも可能です。ただし、単に安さだけを追求すると品質が犠牲になり、結果的に「安物買いの銭失い」になりかねません。ここでは、サイトの目的や品質を損なわずに費用を抑えるための、現実的な4つのコツを紹介します。

補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のIT化や販路開拓を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。Webサイト制作も対象となる場合が多く、活用できれば制作費用の一部を補助してもらえます。

- 代表的な補助金:

- IT導入補助金:中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入する経費の一部を補助する制度です。Webサイト制作そのものは直接の対象外となることが多いですが、ECサイト機能を持つソフトウェアなどが対象になる場合があります。(参照:IT導入補助金 公式サイト)

- 小規模事業者持続化補助金:小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために取り組む経費の一部を補助する制度です。Webサイト制作やリニューアルは「販路開拓」の一環として認められるケースが多く、活用しやすい補助金の一つです。(参照:全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局)

- 注意点:

- 補助金には公募期間や採択件数に限りがあり、申請すれば必ず受けられるわけではありません。

- 原則として「後払い」のため、一旦は全額を自己資金で支払う必要があります。

- 申請には事業計画書の作成など、手間と時間がかかります。補助金申請のサポートを行っている制作会社に相談するのも一つの手です。

CMSテンプレートを活用する

デザインに強いこだわりがなく、コストとスピードを重視する場合は、CMSのテンプレート(テーマ)を活用するのが有効です。

- メリット:

- ゼロからデザイン・コーディングを行う場合に比べて、デザイン費とコーディング費を大幅に削減できます。

- WordPressなどでは、高品質な有料・無料テンプレートが世界中で数多く提供されており、デザイン性や機能性も高いものが増えています。

- 制作期間を短縮できるため、スピーディーにサイトを公開できます。

- 進め方:

- 制作会社に依頼する際に、「テンプレートを使った制作でお願いします」と伝えることで、それに合わせた見積もりを出してもらえます。

- 自社のイメージに近いテンプレートをいくつかピックアップして提示すると、よりスムーズに進行します。

テンプレートをベースにしつつ、ロゴやメインカラー、主要な画像などをオリジナルに差し替えるだけでも、十分に独自性を出すことが可能です。

必要な機能に絞って依頼する

Webサイト制作を検討し始めると、「あれもやりたい」「これもあった方が良い」と、つい機能を盛り込みたくなります。しかし、機能を追加すればするほど、開発費用は膨れ上がります。

- 考え方:

- 「Must(必須)」「Want(できれば欲しい)」「Will(将来的に欲しい)」 のように、機能に優先順位をつけましょう。

- まずは、サイトの目的を達成するために最低限必要な「Must」の機能だけでスモールスタートし、公開後にユーザーの反応や事業の成長に合わせて段階的に「Want」や「Will」の機能を追加していく(フェーズドアプローチ)という考え方が有効です。

- 具体例:

- 最初は基本的なコーポレートサイトとして公開し、半年後にブログ機能(オウンドメディア)を追加する。

- まずは国内向けのサイトを立ち上げ、軌道に乗ったら多言語対応を行う。

将来的な機能拡張を見据えたサイト設計(拡張性のある設計)を制作会社に依頼しておくことが、この方法を成功させるポイントです。

フリーランスに依頼する

依頼先別の費用相場でも解説した通り、フリーランスに依頼するのは費用を抑えるための有力な選択肢です。

- メリット・デメリットの再確認:

- メリットは、制作会社に比べて人件費や管理費がかからないため、圧倒的に低コストである点です。

- デメリットは、品質のばらつき、対応範囲の狭さ、継続性の不安などが挙げられます。

- フリーランスへの依頼が適しているケース:

- LP(ランディングページ)制作

- 数ページ程度の小規模なサイト制作

- 既存サイトのテキスト修正や画像差し替えなどの軽微な更新

- Webデザインだけ、コーディングだけ、といった特定の工程のみの依頼

信頼できるフリーランスを見つけることが大前提です。クラウドソーシングサイトやエージェントサービスを利用する場合は、過去の実績や評価をしっかりと確認しましょう。知人からの紹介であれば、信頼度はより高まります。

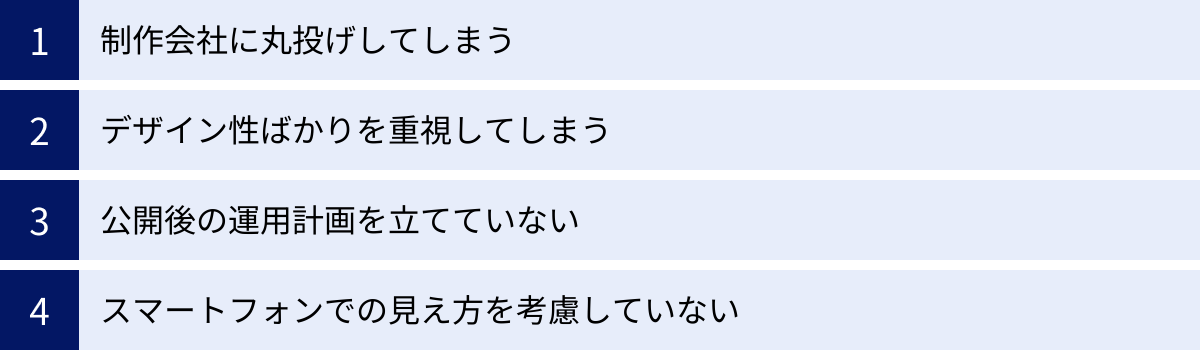

Webサイト制作でよくある失敗と注意点

最後に、Webサイト制作プロジェクトで陥りがちな失敗パターンと、それを避けるための注意点を解説します。多くの企業が経験するこれらの失敗を事前に知っておくことで、自社のプロジェクトを成功に導く確率を高めることができます。

制作会社に丸投げしてしまう

「プロに任せたのだから、全部おまかせで良い感じにしてくれるだろう」と考えてしまうのは、最も危険な失敗パターンの一つです。

- なぜ失敗するのか:

- 制作会社はWeb制作のプロですが、あなたの会社の事業や製品、顧客については、あなた自身が一番のプロです。

- 自社の強みや想い、ターゲット顧客のインサイトなどを伝えなければ、当たり障りのない、誰にも響かないWebサイトが出来上がってしまいます。

- 制作の各段階で確認やフィードバックを怠ると、完成間近になって「思っていたのと違う」となり、大幅な手戻りや追加費用が発生する原因になります。

- 注意点:

- Webサイト制作は、制作会社との「協業プロジェクト」であるという意識を持ちましょう。

- RFPの準備や要件定義の段階から主体的に関わり、自社の考えを明確に伝えることが重要です。

- ワイヤーフレームやデザインの確認など、各フェーズでのチェックを丁寧に行い、積極的にフィードバックを返す姿勢が求められます。

デザイン性ばかりを重視してしまう

見た目が美しく、先進的なデザインのWebサイトは魅力的です。しかし、デザイン性にこだわるあまり、本来の目的を見失ってしまうケースも少なくありません。

- なぜ失敗するのか:

- 奇抜なデザインや過度なアニメーションは、ユーザーにとって「情報が探しにくい」「サイトが重くて表示が遅い」といったストレスの原因になり、離脱率を高めます。

- Webサイトの目的はアート作品を作ることではなく、ビジネス上の成果(問い合わせ、購入、採用応募など)を出すことです。デザインは、その目的を達成するための手段の一つに過ぎません。

- 注意点:

- UI(使いやすさ)とUX(心地よい体験)の視点を忘れないようにしましょう。ターゲットユーザーが迷わず目的の情報にたどり着き、ストレスなく操作できる設計が最も重要です。

- デザインの方向性を決める際は、「このデザインはターゲットユーザーに受け入れられるか?」「このデザインはコンバージョンに繋がるか?」といったビジネス視点での議論が必要です。

公開後の運用計画を立てていない

多大なコストと時間をかけてWebサイトを公開したものの、その後は全く更新されずに放置されている…というのも、非常によくある失敗です。

- なぜ失敗するのか:

- 情報が古いままのWebサイトは、ユーザーからの信頼を失います。

- コンテンツが更新されないサイトは、検索エンジンからの評価も上がらず、SEO的にも不利になります。

- Webサイトは「生もの」であり、公開後に分析と改善を繰り返して初めて、その価値を最大化できます。

- 注意点:

- Webサイトの制作を計画する段階で、公開後の運用体制と計画もセットで考えましょう。

- 「誰が」「いつ」「何を」「どのように」更新するのかを具体的に決めます(例:マーケティング部のAさんが、毎週金曜日に、WordPressを使ってブログ記事を1本投稿する)。

- 社内にリソースがない場合は、保守管理やコンテンツ更新を制作会社や専門の運用会社に依頼することを、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。

スマートフォンでの見え方を考慮していない

制作過程の確認をPCの大きな画面で行っていると、スマートフォンでの見え方や使い勝手の確認が疎かになりがちです。

- なぜ失敗するのか:

- 現在、多くの業界でWebサイトへのアクセスはPCよりもスマートフォンが上回っています。スマートフォンで見にくいサイトは、大半のユーザーを逃しているのと同じです。

- Googleも、検索順位の評価基準としてモバイル版サイトを主に見る「モバイルファーストインデックス」を全面的に採用しています。スマートフォン対応が不十分なサイトは、SEOで著しく不利になります。

- 注意点:

- 制作会社からデザイン案やテストサイトが提出された際は、必ず自分自身のスマートフォンでも表示・操作を確認しましょう。

- PCでは問題なくても、スマートフォンでは「文字が小さすぎて読めない」「ボタンが押しにくい」「表示が崩れている」といった問題が発見されることがあります。

- レスポンシブデザインに対応していることはもちろん、スマートフォンでのユーザー体験が最適化されているかを、発注者側もしっかりとチェックする意識が重要です。