ビジネスの世界では、市場の動向を正確に読み解き、自社の立ち位置を客観的に把握することが、持続的な成長を遂げるための絶対条件です。しかし、複雑に絡み合う市場環境を前に、「何から手をつければ良いのか分からない」「自社の進むべき方向性が見えない」といった悩みを抱える経営者や事業責任者の方は少なくありません。

このような課題を解決するための強力なツールが、今回ご紹介する「ファイブフォース分析」です。このフレームワークを活用することで、自社が属する業界の収益構造や競争環境を体系的に理解し、根拠に基づいた精度の高い経営戦略を立案できるようになります。

本記事では、ファイブフォース分析の基本的な概念から、具体的な分析手法、実践的な活用例、そして分析を行う上での注意点まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、ファイブフォース分析を自社のビジネスに導入し、競争の激しい市場を勝ち抜くための羅針盤として活用できるようになるでしょう。

目次

ファイブフォース分析とは

まず、ファイブフォース分析がどのようなものであり、何を目的としたフレームワークなのか、その本質を理解することから始めましょう。

業界の収益性を分析するためのフレームワーク

ファイブフォース分析とは、ある業界の収益性の決まり方を分析し、その業界の魅力度を測るためのフレームワークです。経営戦略論の第一人者であり、「競争戦略の父」として知られるハーバード大学経営大学院のマイケル・E・ポーター教授によって1980年に提唱されました。

多くのビジネスパーソンは、業界の魅力を測る際に「市場規模が大きいか」「成長しているか」といった点に注目しがちです。しかし、ポーター教授は、業界の構造そのものに着目し、その構造を形作る「5つの力(Five Forces)」が業界全体の収益性を決定づけると主張しました。

ここで言う「収益性」とは、単に売上が大きいということではありません。投下した資本に対して、どれだけのリターン(利益)を生み出せるかという、資本効率の高さを指します。たとえ市場規模が大きくても、競争が激しすぎたり、顧客からの値下げ圧力が強すぎたりすれば、業界全体の収益性は低くなり、企業が利益を確保することは難しくなります。

ファイブフォース分析は、このような業界の「儲けやすさ」の構造を、後述する5つの競争要因から多角的に分析します。これにより、なぜその業界が儲かるのか(あるいは儲からないのか)という根本的な理由を突き止めることができます。この分析は、経営戦略や事業戦略の策定、マーケティング戦略の立案、さらには新規事業への参入可否を判断する際など、企業の意思決定における様々な場面で活用される、非常に実践的なツールです。

5つの力(脅威)から業界の構造を明らかにする

ファイブフォース分析の核となるのが、業界の収益性に影響を与える「5つの力(脅威)」です。これらの力が強ければ強いほど、企業間の競争は激化し、業界の収益性は圧迫されます。逆に、これらの力が弱ければ、企業は比較的安定した高い収益を期待できます。

5つの力は以下の通りです。

- 業界内の競合との敵対関係: 業界内に存在する企業同士の競争の激しさ。

- 新規参入の脅威: 新たな企業がその業界に参入してくる可能性の高さ。

- 代替品の脅威: 既存の製品やサービスが、異なる製品やサービスに取って代わられる可能性。

- 買い手(顧客)の交渉力: 製品やサービスを購入する顧客が持つ、価格引き下げなどを要求する力。

- 売り手(サプライヤー)の交渉力: 原材料や部品などを供給する業者が持つ、価格引き上げなどを要求する力。

これら5つの力は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に影響を及ぼし合っています。例えば、「新規参入の脅威」が高い業界では、新たな競合が次々と現れるため、「業界内の競合との敵対関係」も自然と激しくなります。また、「代替品の脅威」が高まると、顧客は他の選択肢を持つことになるため、「買い手の交渉力」が強まることにも繋がります。

このように、5つの力のバランス関係を分析することで、業界全体の競争環境と収益構造が立体的に見えてきます。 自社を取り巻くこれらの「脅威」を正しく認識し、その強弱を評価することが、ファイブフォース分析の第一歩となるのです。

ファイブフォース分析の目的

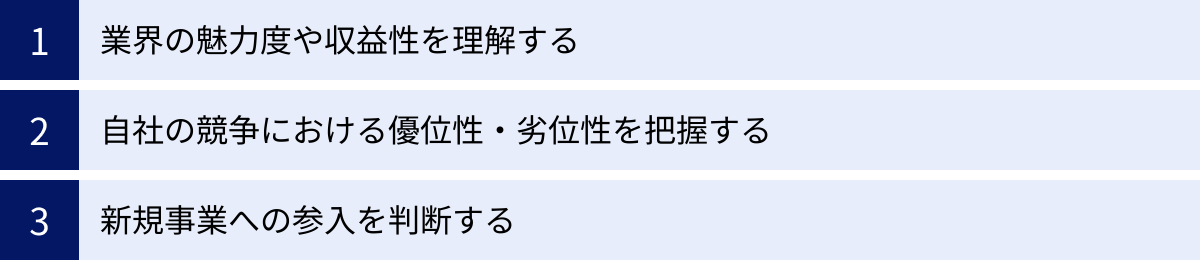

ファイブフォース分析は、単に業界を分析して満足するための学術的なツールではありません。その分析結果を、自社の未来を切り拓くための具体的なアクションに繋げることこそが、真の目的です。ここでは、ファイブフォース分析がどのような目的で活用されるのかを詳しく見ていきましょう。

業界の魅力度や収益性を理解する

ファイブフォース分析の最も根源的な目的は、自社が事業を展開している、あるいはこれから参入しようとしている業界の「魅力度」を客観的に評価することです。

前述の通り、業界の魅力度は市場規模や成長率だけで決まるものではありません。ファイブフォース分析における「魅力度が高い業界」とは、5つの力が弱く、参入企業が長期にわたって安定的に高い利益を上げやすい構造を持つ業界を指します。

例えば、医薬品業界(特に特許で守られた新薬を扱う分野)を考えてみましょう。

- 新規参入の脅威: 莫大な研究開発費、厳しい許認可、特許という強力な参入障壁が存在するため、脅威は「弱い」。

- 代替品の脅威: 特定の疾患に有効な薬の代替品は、他に新薬が登場するまで存在しないため、脅威は「弱い」。

- 売り手の交渉力: 特殊な原料もありますが、比較的多くのサプライヤーが存在するため、交渉力は「弱い」。

- 買い手の交渉力: 患者や医師にとって薬は不可欠であり、価格交渉力は限定的なため「弱い」。

- 業界内の競合: 特許期間中は独占状態であり、競争は限定的で「弱い」。

このように、多くの力が弱く作用するため、製薬会社は特許期間中に高い収益性を確保できます。これが「魅力度の高い業界」の一例です。

一方で、一般的な飲食業界はどうでしょうか。

- 新規参入の脅威: 比較的少ない資本で開業でき、参入障壁が低いため脅威は「強い」。

- 代替品の脅威: 外食だけでなく、中食(持ち帰り惣菜)や内食(自炊)など代替手段が豊富なため脅威は「強い」。

- 買い手の交渉力: 顧客は無数の選択肢を持つため、価格やサービスへの要求は厳しく、交渉力は「強い」。

このように、多くの力が強く作用するため、競争が激しく、高い収益を維持することが難しい業界構造になっています。

ファイブフォース分析を通じて、自社が属する業界がどちらのタイプに近いのか、そしてそれはなぜなのかという構造的要因を深く理解することが、あらゆる戦略の出発点となります。この理解に基づき、リソースをどの事業に集中させるべきか、あるいはどの事業から撤退すべきかといった、企業の根幹に関わる重要な経営判断を下すことができるのです。

自社の競争における優位性・劣位性を把握する

業界全体の構造を理解した次に重要になるのが、その業界の中で自社がどのようなポジションにいるのか、強み(優位性)と弱み(劣位性)は何かを把握することです。

ファイブフォース分析は、業界という大きな地図を描き出す作業です。その地図の中で、自社が現在どこに立っているのかを確認し、目的地(目指すべきポジション)までのルートを考えるために使います。

例えば、「買い手の交渉力」が非常に強いコモディティ化した製品(例:汎用的なネジやボルト)を扱う業界を考えてみましょう。この業界では、多くの企業が価格競争に苦しめられています。しかし、もし自社が独自の製造技術によって「絶対に緩まない」という特別な価値を持つネジを開発し、その価値を顧客が認めているとすれば、価格競争から一線を画すことができます。これは、業界の脅威に対して自社が「技術力」や「ブランド」という優位性を持っていることを意味します。

逆に、どれだけ素晴らしい製品を持っていても、特定の巨大な買い手(例えば、大手自動車メーカー)への依存度が高すぎれば、その買い手からの値下げ圧力に抗うことは困難です。これは、自社が持つ「販売チャネルの脆弱性」という劣位性を示しています。

このように、5つの力という外部環境の脅威に対して、自社がどのような影響を受け、どのように対抗できるのかを一つひとつ検証していくことで、自社の競争上の優位性と劣位性が客観的に浮き彫りになります。この自己分析は、自社の強みをさらに強化し、弱みを克服するための具体的な戦略を立てる上で不可欠なプロセスです。これは、後述するSWOT分析における「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」の発見にも直結します。

新規事業への参入を判断する

既存事業の分析だけでなく、新たな市場への進出を検討する際の意思決定ツールとしても、ファイブフォース分析は絶大な効果を発揮します。

多くの企業が新規事業で失敗する原因の一つに、参入する市場の魅力度や競争環境の評価を誤ることが挙げられます。「成長市場だから」という理由だけで安易に参入し、想定外の激しい競争や低い収益性に苦しむケースは後を絶ちません。

ファイブフォース分析を用いれば、参入候補となる業界を事前にスクリーニングし、そのリスクとリターンを冷静に評価できます。分析のポイントは主に2つです。

- その業界は儲かる市場か?(業界の魅力度)

5つの力が全体的に弱く、高い収益性が期待できる構造か。 - その業界に参入できるか?(参入障壁の高さ)

「新規参入の脅威」の分析を通じて、参入障壁の高さとその内容を具体的に把握する。

分析の結果、もし業界の魅力度が高いものの参入障壁も非常に高い(例:巨額の設備投資が必要)と判断されれば、自社単独での参入ではなく、M&A(企業の買収)や既存企業との提携といった代替案を検討するきっかけになります。

逆に、参入障壁は低いものの、競争が激しく利益が見込めない「レッドオーシャン」であると判断されれば、その市場への参入を見送るという賢明な判断を下すことができます。

さらに、分析を通じて業界構造を深く理解することで、もし参入する場合、どのような戦略で戦うべきかという具体的な計画を立てることも可能です。例えば、既存企業との差別化をどう図るか、どの顧客セグメントを狙うか、サプライヤーとどのように良好な関係を築くかなど、参入後の成功確率を高めるためのシナリオを事前に描くことができるのです。

ファイブフォース分析を構成する5つの力(脅威)

ここからは、ファイブフォース分析の核心である「5つの力」について、それぞれを詳しく掘り下げていきます。各力がどのようなものであり、何を基準にその強弱を判断すればよいのかを理解しましょう。

① 業界内の競合との敵対関係

これは、業界内にすでに存在する企業同士の競争の激しさを測る指標です。競合他社との敵対関係が激しいほど、価格競争、広告宣伝合戦、新製品開発競争などが頻発し、それらにかかるコストが増大するため、業界全体の収益性は低下します。

例えば、牛丼チェーン業界を思い浮かべてみてください。各社がひんぱんに値下げキャンペーンや新メニュー投入を行っており、激しい競争が繰り広げられていることが分かります。このような業界では、一つの企業が利益を増やすためには、他の企業のシェアを奪う必要があり、必然的に敵対関係は強まります。

競合の強さを判断するポイント

業界内の競合との敵対関係の強さは、以下のような要因によって決まります。

| 判断ポイント | 競争が激しくなる(脅威が強い)ケース |

|---|---|

| 競合の数と勢力バランス | 同程度の規模の企業が多数存在する場合。明確なリーダー企業がいない場合。 |

| 業界の成長率 | 市場が成熟し、成長が鈍化している場合(パイの奪い合いになるため)。 |

| 製品・サービスの差別化 | 製品やサービスが同質化(コモディティ化)しており、価格でしか勝負できない場合。 |

| 固定費の比率 | 設備投資など固定費の割合が高い産業(例:化学プラント、半導体工場)。稼働率を上げるために価格を下げてでも販売しようとするインセンティブが働くため。 |

| 撤退障壁の高さ | 撤退するのに多額のコストがかかる場合(例:専用設備の処分費用、解雇に伴う費用)。赤字でも市場に留まる企業が増え、過当競争を招くため。 |

これらの要因を総合的に評価し、業界内の競争がどれほど厳しい状況にあるのかを判断します。

② 新規参入の脅威

これは、業界の外から新たな競争相手が参入してくる可能性の高さを示す指標です。魅力的な業界には、常に新規参入を狙う企業が現れます。新規参入者が容易に市場に参入できる業界では、既存企業は常にシェアを奪われるリスクにさらされ、価格競争が起こりやすくなるため、収益性は低下します。

この脅威の度合いを決定づけるのが「参入障壁」の高さです。参入障壁が高ければ高いほど、新規参入の脅威は弱まります。

参入障壁の高さを判断するポイント

どのようなものが参入障壁となるのか、具体的な要因を見ていきましょう。

| 判断ポイント(参入障壁) | 参入障壁が高くなる(脅威が弱い)ケース |

|---|---|

| 規模の経済性 | 既存の大手企業が大量生産・大量仕入れによって圧倒的なコスト優位性を持っている場合(例:自動車産業、家電産業)。 |

| 製品の差別化・ブランド力 | 既存企業が長年の活動で強力なブランドイメージや顧客ロイヤルティを築いている場合(例:高級ブランド品、清涼飲料水)。 |

| 巨額な投資 | 事業を始めるにあたり、工場建設や研究開発に莫大な初期投資が必要な場合(例:航空会社、製薬会社)。 |

| 流通チャネルへのアクセス | 既存企業が販売網(卸売業者、小売店など)を独占的に押さえており、新規参入者が製品を顧客に届けにくい場合。 |

| 政府の規制や特許 | 事業を行うために政府の許認可が必要な場合(例:電力、通信)や、既存企業が特許で技術を保護している場合。 |

| スイッチングコスト | 顧客が既存企業の製品から新規参入企業の製品へ乗り換える際に、金銭的・時間的・心理的な負担が大きい場合(例:業務システム、銀行口座)。 |

これらの参入障壁が高い業界は、新規参入者にとって魅力が薄れ、既存企業は安定した地位を享受しやすくなります。

③ 代替品の脅威

代替品とは、自社の製品やサービスとは異なる方法で、顧客の同じニーズを満たすものを指します。これは、業界内の直接的な競合とは異なる、業界の外からの脅威です。代替品の存在は、業界全体の価格の上限を決定づける要因となり、その脅威が大きいほど業界の収益性は圧迫されます。

例えば、出張で東京から大阪へ移動するというニーズを考えた場合、航空会社の顧客にとっての代替品は「新幹線」です。もし新幹線の利便性が向上したり、価格が大幅に下がったりすれば、飛行機を利用していた顧客が新幹線に流れるかもしれません。この代替品の存在が、航空会社が運賃を自由に設定することを抑制する力として働きます。

他にも、映画館にとっての代替品は、動画配信サービス(Netflix、Amazon Prime Videoなど)です。「面白い映像コンテンツを楽しみたい」という顧客ニーズを、異なる形で満たしてしまいます。

代替品の脅威を判断するポイント

代替品の脅威は、以下の点で評価します。

- 代替品のコストパフォーマンス: 代替品が、既存の製品やサービスと比較して、価格が安く、かつ同等以上の性能や価値を提供しているか。動画配信サービスは、映画館に比べて圧倒的に低価格で多くのコンテンツを楽しめるため、コストパフォーマンスが高いと言えます。

- 顧客のスイッチングコストの低さ: 顧客が既存の製品から代替品へ乗り換える際の負担が少ないほど、脅威は高まります。例えば、いつも飲んでいるコーヒーを紅茶に変えることに、大きな手間やコストはかかりません。

- 代替品の進化: 技術革新などにより、代替品の性能が急速に向上している場合も脅威となります。かつてのデジタルカメラはフィルムカメラの代替品として登場し、市場を完全に塗り替えました。

自社の競合は同業者だけではないという広い視野を持つことが、この脅威を正しく評価する上で重要です。

④ 買い手(顧客)の交渉力

これは、製品やサービスを購入する顧客(買い手)が、売り手である企業に対して価格引き下げや品質向上、アフターサービスの充実などを要求する力の強さです。買い手の交渉力が強いほど、企業は利益を削ってその要求に応えざるを得なくなり、収益性が低下します。

この「買い手」は、最終消費者(BtoC)だけでなく、企業顧客(BtoB)も含まれます。特にBtoB取引では、買い手の交渉力が企業の収益性に与える影響は非常に大きくなります。

買い手の交渉力が強まる要因

買い手の交渉力は、主に以下のような状況で強まります。

- 買い手が寡占状態である: 売り手(供給する企業)は多数いるのに、買い手が少数に集中している場合。例えば、自動車部品メーカーにとって、買い手である巨大な自動車メーカーの交渉力は非常に強くなります。

- 製品がコモディティ化している: どの売り手から買っても品質に大差がない製品の場合、買い手は最も価格の安い売り手を選ぶことができます。

- 買い手のスイッチングコストが低い: 買い手が取引相手を簡単に変更できる場合、より良い条件を提示する他の売り手にすぐに乗り換えることができます。

- 買い手が情報を豊富に持っている: 買い手が製品のコスト構造や市場価格を熟知している場合、売り手に対して的確な価格交渉を行うことができます。インターネットの普及により、一般消費者も価格比較サイトなどで容易に情報を得られるようになりました。

- 買い手が後方統合する可能性: 買い手が「それなら自社で作る(内製化する)」という選択肢を持っている場合、売り手に対して強い圧力となります。

自社にとって、顧客は神様であると同時に、収益性を脅かす存在にもなり得るという視点を持つことが重要です。

⑤ 売り手(サプライヤー)の交渉力

これは、原材料、部品、労働力などを供給する業者(売り手・サプライヤー)が、買い手である企業に対して価格の引き上げや納期・品質条件の変更などを要求する力の強さです。売り手の交渉力が強いほど、企業は仕入れコストの上昇を避けられず、利益が圧迫されます。

例えば、パソコンメーカーにとって、CPUを供給するインテルやAMDのような半導体メーカーは非常に強力な売り手です。彼らがCPUの価格を上げれば、パソコンメーカーはコスト増を受け入れざるを得ない場合が多くなります。

売り手の交渉力が強まる要因

売り手の交渉力は、主に以下のような状況で強まります。

- 売り手業界が寡占状態である: 特定の部品や原材料を供給できるサプライヤーが世界に数社しか存在しない場合、その交渉力は絶大になります。

- 供給される製品が独自性・差別化されている: 他のサプライヤーでは代替できない、特殊な技術や特許に基づいた製品を供給している場合。

- 買い手にとってのスイッチングコストが高い: サプライヤーを変更するために、新たな設備の導入や設計の変更、品質テストなど、多大なコストや手間がかかる場合。

- 売り手が前方統合する可能性: サプライヤーが「自社で最終製品を作って販売する」という選択肢を持っている場合。例えば、部品メーカーが自社ブランドで完成品を市場に投入するケースです。

- 業界にとってその供給品が非常に重要である: その部品がなければ製品が完成しないなど、サプライヤーへの依存度が高い場合。

安定した事業運営のためには、強力なサプライヤーに依存しすぎないよう、調達先の多様化や内製化の検討など、リスク管理が求められます。

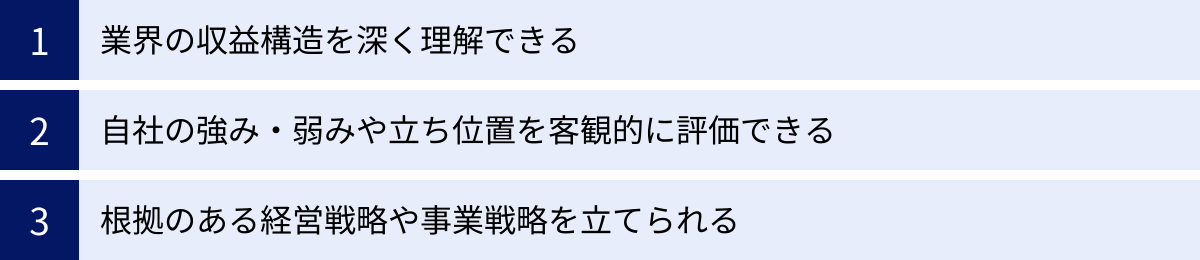

ファイブフォース分析を行う3つのメリット

ファイブフォース分析を正しく実践することで、企業は多くの戦略的な恩恵を得ることができます。ここでは、その代表的な3つのメリットについて解説します。

① 業界の収益構造を深く理解できる

ファイブフォース分析がもたらす最大のメリットは、自社が身を置く業界の「なぜ儲かるのか」「なぜ儲からないのか」という収益構造の本質を、論理的かつ体系的に理解できることです。

多くの企業は、日々の業務の中で「競合が値下げしたから追随しよう」「最近、顧客からの要求が厳しくなった」といった個別の事象に反応しがちです。しかし、ファイブフォース分析を行うと、それらの事象が単なる個別の問題ではなく、業界構造全体の中で相互に関連し合っていることが見えてきます。

例えば、コンビニエンスストア業界を考えてみましょう。

- 業界内の競合: 大手チェーン同士が近接して出店し、激しい競争を繰り広げています(脅威:強)。

- 新規参入の脅威: 個人の商店が大手チェーンに対抗するのは難しく、優良な立地はすでに押さえられているため、実質的な参入障壁は高いです(脅威:弱)。

- 代替品の脅威: スーパーマーケットやドラッグストア、最近ではデリバリーサービスなど、代替手段は豊富です(脅威:強)。

- 買い手の交渉力: 顧客は多くの選択肢を持つため、商品の品揃えや利便性に対する期待は高く、交渉力は強いと言えます(脅威:強)。

- 売り手の交渉力: 大量の仕入れを行うため、多くのメーカーに対しては強い交渉力を持ちますが、人気ナショナルブランドに対しては交渉力が弱まることもあります(脅威:中)。

この分析から、「コンビニ業界は、強力なバイイングパワー(売り手への交渉力)と高い参入障壁によって収益性を確保している一方で、激しい既存競合や代替品との競争、強い買い手の力によって常に収益が圧迫される構造にある」という深い洞察が得られます。

このように、表面的な現象の背後にある力学を理解することで、短期的な戦術に振り回されることなく、長期的な視点に立った戦略を構想するための強固な土台が築かれます。

② 自社の強み・弱みや立ち位置を客観的に評価できる

二つ目のメリットは、業界構造という客観的な物差しを使って、自社の競争力を冷静に評価できることです。企業内部にいると、自社の強みや弱みを主観的・情緒的に捉えてしまうことが少なくありません。「うちの強みは長年培ってきた技術力だ」と信じていても、それが市場で本当に競争優位性として機能しているかは別の話です。

ファイブフォース分析のフレームワークに自社を当てはめてみることで、その「思い込み」を検証できます。

- 「技術力」という強み: たとえ優れた技術を持っていても、業界が極端な価格競争に陥っていれば(競合の脅威が強い)、その技術の価値は価格に反映されず、収益に結びつかないかもしれません。また、買い手の交渉力が非常に強く、技術の価値を正当に評価してくれないかもしれません。

- 「顧客基盤」という強み: 多くの顧客を抱えていても、その顧客のスイッチングコストが低ければ(代替品の脅威、競合の脅威が強い)、彼らは簡単に他社に流れてしまいます。その顧客基盤は、盤石な強みとは言えない可能性があります。

このように、5つの脅威に対して自社が保有するリソース(ブランド、特許、顧客関係、コスト構造など)がどれだけ有効に機能しているかを一つひとつ検証していくことで、真の強みと、克服すべき弱みが明確になります。

この客観的な自己評価は、SWOT分析(後述)における「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」をより高い精度で特定することに繋がり、自社のリソースをどこに集中投下すべきかという、戦略的な優先順位付けを可能にします。

③ 根拠のある経営戦略や事業戦略を立てられる

分析で終わらないのがファイブフォース分析の真価です。三つ目のメリットは、分析によって得られた洞察を、具体的で実行可能な戦略に落とし込めることです。ファイブフォース分析は、自社を取り巻く5つの脅威を「所与の運命」として受け入れるためのものではありません。むしろ、「これらの脅威をいかにして弱めるか」「自社にとってより有利な競争環境をいかにして築くか」という攻めの戦略を考えるためのツールなのです。

分析結果に基づいて、以下のような戦略オプションを導き出すことができます。

- 競合との敵対関係が激しい場合:

- 差別化戦略: 価格競争から脱却するため、製品の品質、デザイン、ブランドイメージ、顧客サービスなどで他社との違いを明確にする。

- 集中戦略: 大手と同じ土俵で戦うのではなく、特定の顧客セグメントやニッチな市場に経営資源を集中させ、その分野でのリーダーを目指す。

- 新規参入の脅威が高い場合:

- 参入障壁の構築: 顧客のスイッチングコストを高める(ポイントプログラムの導入、独自プラットフォームの提供など)。特許の取得やブランド価値の向上に投資する。

- 代替品の脅威が高い場合:

- 価値向上: 自社製品に新たな付加価値(利便性、ステータスなど)を加え、代替品への乗り換えを防ぐ。

- 代替品への対抗: 代替品と同様の機能を持つ製品を自社でも開発・提供する。

- 買い手の交渉力が強い場合:

- 顧客の多様化: 特定の買い手への依存度を下げ、顧客層を広げる。

- D2C(Direct to Consumer): 卸売や小売を介さず、ECサイトなどで顧客と直接繋がり、関係性を強化する。

- 売り手の交渉力が強い場合:

- サプライヤーの複数化: 安定供給と価格交渉力確保のため、調達先を複数確保する(マルチソース化)。

- 内製化(後方統合): 部品や原材料を自社で生産することを検討する。

このように、ファイブフォース分析は、自社が直面する課題を構造的に明らかにし、それに対する具体的な打ち手を導き出すための、強力な羅針盤となるのです。

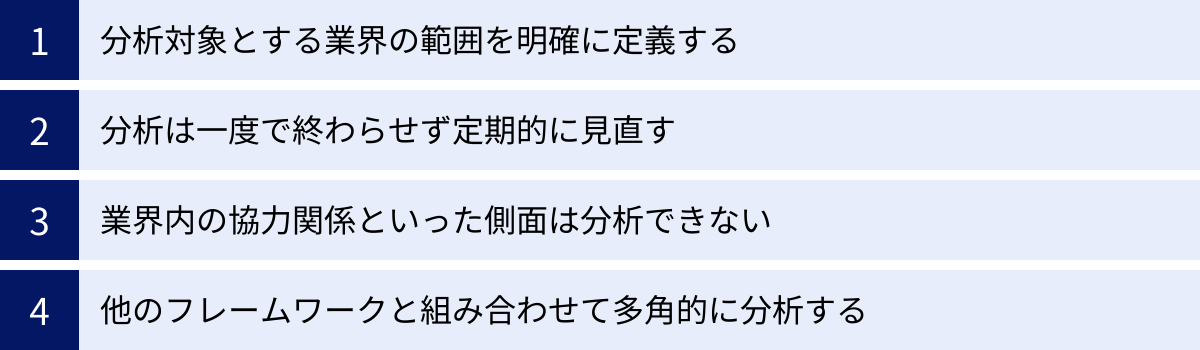

ファイブフォース分析の注意点とデメリット

ファイブフォース分析は非常に強力なツールですが、万能ではありません。その限界を理解し、注意点を押さえておかなければ、誤った結論を導きかねません。ここでは、分析を成功させるために知っておくべき4つのポイントを解説します。

分析対象とする業界の範囲を明確に定義する

これは、ファイブフォース分析を行う上で最も重要かつ最初のステップです。分析対象とする「業界」の範囲をどのように設定するかで、5つの力の内容が全く変わってしまい、分析結果も大きく異なってきます。

例えば、単に「自動車業界」という広すぎる定義で分析を始めると、どうなるでしょうか。

- 競合: 大衆車メーカー、高級車メーカー、トラックメーカー、EV専門メーカーなど、性質の異なるプレイヤーが混在し、競争の実態が掴みにくくなります。

- 買い手: 一般消費者、法人(社用車)、レンタカー会社など、求める価値や交渉力が全く異なります。

- 新規参入: ガソリン車市場への参入は困難ですが、EV市場には新興企業が参入しやすくなっています。

これでは、曖昧で焦点の定まらない分析しかできません。分析を有効なものにするためには、より具体的に事業領域を定義する必要があります。 例えば、「国内の軽自動車市場」「グローバルな高級EV市場」「法人向けカーリース市場」といったように、製品・サービスの種類、顧客セグメント、地理的範囲などを明確に区切ることが不可欠です。

業界を定義する際には、「自分たちの本当の競合は誰か」「自分たちの顧客は誰か」を自問自答することが出発点となります。この定義がしっかりしていればいるほど、分析の精度は格段に向上します。

分析は一度で終わらせず定期的に見直す

ファイブフォース分析は、ある一時点における業界構造を切り取った「スナップショット」です。しかし、現実のビジネス環境は常に変化し続ける「動画」のようなものです。一度分析して満足してしまい、その結果を何年も使い続けることは非常に危険です。

市場環境は、以下のような様々な要因でダイナミックに変化します。

- 技術革新: 新たな技術が登場し、代替品が生まれたり、参入障壁が低下したりする。

- 法規制の変更: 新たな法律や規制が導入され、参入・撤退のルールが変わる。

- 社会・文化の変化: 顧客の価値観やライフスタイルが変わり、製品へのニーズが変化する。

- 競合の戦略変更: 競合他社がM&Aを行ったり、新たな事業戦略を打ち出したりする。

例えば、スマートフォンの登場は、カメラ業界、音楽プレイヤー業界、カーナビ業界など、多くの業界の5つの力に劇的な変化をもたらしました。

したがって、ファイブフォース分析は、事業計画の策定時や年度末など、定期的に(少なくとも年に一度は)見直し、情報をアップデートしていく必要があります。 市場という「生き物」の脈拍を常に感じ取り、環境変化に応じて戦略を柔軟に修正していく姿勢が、企業には求められます。

業界内の協力関係といった側面は分析できない

ファイブフォース分析の基本的な視点は、業界を構成するプレイヤー間の「競争」「対立」「交渉」といった側面に焦点を当てています。つまり、いかにして自社の利益を最大化し、他社から利益を奪われないようにするか、というゼロサムゲーム的な発想が根底にあります。

しかし、現代のビジネスでは、企業間の「協力」「協調」「提携」といったポジティブな関係性も、競争優位性を築く上で非常に重要になっています。

- 共同開発: 複数の企業が技術やノウハウを持ち寄り、共同で新製品を開発する。

- 標準化: 業界団体などが規格を統一し、市場全体の利便性を高める。

- 補完的な関係: ある企業の製品(例:ゲーム機)の価値が、別の企業の製品(例:ゲームソフト)によって高まるような関係。

このような「価値創造(Value Creation)」の側面や、競合でありながらパートナーでもある(Co-opetition)といった複雑な関係性は、ファイブフォース分析のフレームワークでは十分に捉えることができません。

この限界を認識し、業界内の協力関係が重要な意味を持つ場合には、その側面を別途分析する必要があります。ファイブフォース分析の結果を絶対視せず、あくまで業界の一側面を切り取ったものであると理解しておくことが肝要です。

他のフレームワークと組み合わせて多角的に分析する

上記の注意点やデメリットを補い、より精度の高い戦略を立案するためには、ファイブフォース分析を他のビジネスフレームワークと組み合わせて活用することが極めて有効です。一つの分析手法に固執せず、複数の視点から多角的に分析することで、より立体的で本質的な理解が可能になります。

特に相性の良いフレームワークとして、以下の3つが挙げられます。

- SWOT分析: 自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理するフレームワーク。ファイブフォース分析は、この中の「機会」と「脅威」を深掘りするための強力なツールとなります。ファイブフォース分析で明らかになった業界の脅威に対し、自社の強みをどう活かすか(クロスSWOT分析)を考えることで、具体的な戦略が見えてきます。

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)というマクロ環境の変化が、自社にどのような影響を与えるかを分析するフレームワーク。PEST分析で捉えたマクロな変化(例:環境規制の強化)が、5つの力(例:新規参入の脅威や代替品の脅威)に将来どのような影響を及ぼすかを予測することができます。

- 3C分析: 顧客・市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から成功要因を見つけ出すフレームワーク。ファイブフォース分析が業界全体を鳥の目で俯瞰するのに対し、3C分析はより具体的なプレイヤーに焦点を当てる虫の目で分析します。両者を組み合わせることで、マクロとミクロの両面から事業環境を捉えることができます。

これらのフレームワークを適切に組み合わせることで、ファイブフォース分析の死角を補い、戦略の精度と網羅性を高めることができるのです。

ファイブフォース分析のやり方【3ステップ】

理論を学んだところで、次はいよいよ実践です。ここでは、ファイブフォース分析を具体的に進めるための手順を、3つのステップに分けて解説します。

① 5つの力について情報収集する

分析の質は、その土台となる情報の質と量に大きく左右されます。最初のステップは、5つの力それぞれに関連する客観的なデータを、多角的な視点から幅広く収集することです。勘や思い込みで判断するのではなく、ファクトに基づいて分析を進めることが重要です。

情報収集にあたっては、以下のような多様な情報源を活用しましょう。

| 情報収集の対象 | 具体的な情報源の例 |

|---|---|

| マクロ・業界データ | ・各種調査会社が発行する市場調査レポート ・業界団体のウェブサイトや刊行物 ・官公庁(経済産業省、総務省など)が公表する統計データ ・業界専門誌、新聞、ビジネスニュースサイト |

| 競合企業の情報 | ・競合他社の公式ウェブサイト、プレスリリース ・上場企業であれば、有価証券報告書や決算説明資料などのIR情報 ・製品カタログ、価格表 |

| 顧客・サプライヤー情報 | ・顧客へのアンケート調査やインタビュー ・営業部門や購買部門からのヒアリング ・ソーシャルメディアや口コミサイトでの評判 |

情報収集のポイントは、定量情報(市場シェア、価格推移、成長率など)と、定性情報(専門家の見解、顧客の声、ブランドイメージなど)をバランス良く集めることです。定量データは客観的な状況を示し、定性情報はその背景にある文脈やニュアンスを教えてくれます。

この段階でどれだけ質の高い情報を集められるかが、後のステップの精度を決定づけると言っても過言ではありません。

② 分析結果を整理し、自社への影響を評価する

情報収集が完了したら、次のステップでは、集めた情報を5つの力のフレームワークに沿って整理し、それぞれの力が自社にどのような影響を与えているかを評価します。

まずは、5つの力(①業界内の競合、②新規参入の脅威、③代替品の脅威、④買い手の交渉力、⑤売り手の交渉力)それぞれについて、収集した情報をまとめます。

次に、各力の強さを「強い・普通・弱い」の3段階、あるいは5段階などで評価します。このとき、なぜそのように評価したのか、その根拠となる事実(収集したデータ)を必ず明記することが重要です。これにより、分析の客観性と説得力が高まります。

| 力の項目 | 分析内容(収集した情報) | 評価(強/中/弱) | 評価の根拠 |

|---|---|---|---|

| 業界内の競合 | ・同規模の競合が約10社存在 ・市場成長率は年2%と低い ・各社が頻繁に価格キャンペーンを実施 |

強 | 成熟市場で多数の競合がパイを奪い合っており、価格競争が常態化しているため。 |

| 新規参入の脅威 | ・初期投資に約5億円が必要 ・独自の技術特許を持つ企業が数社 ・既存の流通網が確立されている |

弱 | 高額な初期投資と特許、流通チャネルが参入障壁として機能しているため。 |

| … | … | … | … |

そして、最も重要なのが、それぞれの力が自社の事業にとって「機会」となるのか、「脅威」となるのかを明確にすることです。例えば、「新規参入の脅威が弱い」ことは、既存企業である自社にとっては「機会」です。一方、「買い手の交渉力が強い」ことは、自社の収益性を圧迫する「脅威」となります。

この整理・評価作業をテンプレートなどを用いて可視化することで、業界の全体像と自社の置かれたポジションを一目で把握できるようになります。

③ 分析結果をもとに今後の戦略を立案する

最後のステップは、分析結果を行動に繋げるための、戦略立案です。分析して終わりでは意味がありません。ステップ②で明らかになった「機会」をいかに最大限活用し、「脅威」をいかに無力化、あるいは回避するかを考え、具体的な戦略に落とし込んでいきます。

戦略を立案する際には、以下のような視点で考えると良いでしょう。

- 脅威への対抗策:

- 最も強い脅威は何か? その脅威の影響を軽減するために、自社は何ができるか?

- (例:買い手の交渉力が強いなら、D2Cチャネルを強化して顧客との直接的な関係を築き、交渉力を弱める)

- 機会の活用策:

- 自社にとって最も大きな機会は何か? その機会を活かして競争優位を築くために、どのリソースを投入すべきか?

- (例:新規参入の脅威が低いなら、既存事業でのシェアを盤石にするための投資を強化する)

- 業界構造の変革:

- 自社の行動によって、5つの力のバランスを変えることはできないか?

- (例:業界標準となるような新しい技術を開発・提供することで、自社に有利なゲームのルールを作る)

ここで導き出される戦略は、マイケル・ポーターが提唱する3つの基本戦略、すなわち「コストリーダーシップ戦略(他社より低いコストを実現する)」「差別化戦略(他社にはない独自の価値を提供する)」「集中戦略(特定の市場セグメントに特化する)」のいずれか、あるいはその組み合わせに繋がっていきます。

例えば、競争が激しく差別化が難しい業界であればコストリーダーシップを目指し、高い付加価値が認められる業界であれば差別化戦略を取る、といった方向性が見えてきます。この戦略の方向性を具体的なアクションプランにまで落とし込むことで、ファイブフォース分析は初めて完結するのです。

ファイブフォース分析の具体的な分析例

理論や手順だけでは、実際の分析イメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、誰もが知っている身近な業界を例に、ファイブフォース分析を簡潔に行ってみます。これにより、分析の具体的な進め方や着眼点についての理解を深めましょう。(※あくまで一般的な状況に基づく簡易的な分析例です)

カフェ業界の分析例

日常的に多くの人が利用するカフェ業界は、どのような競争環境にあるのでしょうか。ここでは「店舗型のカフェチェーン」を想定して分析します。

- ① 業界内の競合との敵対関係:【強い】

- スターバックス、ドトール、タリーズといった大手ナショナルチェーンから、コメダ珈琲店のような独自の地位を築くチェーン、さらには個人経営のカフェまで、無数のプレイヤーがひしめき合っています。

- 近年では、コンビニエンスストアが提供する高品質なカウンターコーヒーも強力な競合となっており、価格と品質の両面で激しい競争が繰り広げられています。

- ② 新規参入の脅威:【やや強い】

- 店舗を構えるための初期投資は必要ですが、飲食業としての開業許可のハードルはそれほど高くありません。個人が脱サラしてカフェを開業するケースも多く、参入自体は比較的容易です。

- ただし、大手チェーンが押さえるような一等地の確保は困難であり、ブランド力や仕入れ力で対抗するには高い壁があるため、脅威の度合いは「やや強い」と評価できます。

- ③ 代替品の脅威:【強い】

- 「一息つきたい」「集中して作業したい」という顧客ニーズを満たす代替品は数多く存在します。自宅やオフィスで淹れるコーヒー、紅茶や緑茶、エナジードリンク、さらにはファストフード店で休憩することも代替行動となり得ます。

- 特に、缶コーヒーやコンビニコーヒーは、手軽さと低価格で強力な代替品となっています。

- ④ 買い手(顧客)の交渉力:【強い】

- 顧客は非常に多くの選択肢を持っており、店ごとの価格、味、雰囲気、Wi-Fiの有無などを比較して利用する店を決めます。顧客が特定の店に縛られる要因(スイッチングコスト)は低く、より良い条件の店があれば簡単に乗り換えることができます。

- ⑤ 売り手(サプライヤー)の交渉力:【普通】

- コーヒー豆や牛乳、食材といった原材料は、複数の卸売業者から仕入れることが可能です。そのため、汎用的な食材に関するサプライヤーの交渉力はそれほど強くありません。

- しかし、特定の産地の希少なスペシャルティコーヒー豆など、差別化の源泉となる高品質な原材料を扱うサプライヤーは、比較的強い交渉力を持つ場合があります。

【結論】

カフェ業界は、総じて競争要因が強く、収益を確保し続けるのが難しい業界構造であると言えます。この厳しい環境で成功するためには、単にコーヒーを提供するだけでなく、「居心地の良い空間」「独自のコンセプト」「高品質な豆へのこだわり」「SNS映えするメニュー」といった明確な差別化を図り、顧客から選ばれる理由を創り出すことが不可欠です。

アパレル業界の分析例

次に、流行の移り変わりが激しいアパレル業界を見てみましょう。ここでは「一般的な既製服を製造・販売する事業」を対象とします。

- ① 業界内の競合との敵対関係:【強い】

- ユニクロやZARAのようなグローバルなファストファッションブランド、百貨店で展開される高級ブランド、セレクトショップ、そして無数のオンライン専業ブランド(D2C)まで、プレイヤーの数が極めて多く、競争は熾烈を極めます。

- 頻繁なセールや値下げが常態化しており、激しい価格競争が続いています。

- ② 新規参入の脅威:【強い】

- ECプラットフォームの進化により、個人でも比較的容易にオンラインストアを開設できるようになりました。また、製品の企画・デザインさえできれば、生産はOEM/ODM(他社ブランドの製品を製造する企業)に委託できるため、大規模な工場を持たなくても事業を始められます。このため、新規参入の障壁は非常に低いと言えます。

- ③ 代替品の脅威:【やや強い】

- 衣服を「所有」するのではなく「利用」するという価値観の広がりから、ファッションレンタルサービスが代替品として登場しています。また、メルカリのようなフリマアプリの普及により、中古品市場も活性化しており、新品衣料の需要を奪う存在となっています。

- ④ 買い手(顧客)の交渉力:【強い】

- 消費者はオンライン・オフラインを問わず、膨大な数のブランドや店舗から衣服を選ぶことができます。価格比較サイトやSNSを通じて情報を容易に入手できるため、価格やトレンドに非常に敏感です。少しでも気に入らなければ買わない、セールを待って買う、といった行動が一般的であり、買い手の力は非常に強いです。

- ⑤ 売り手(サプライヤー)の交渉力:【普通】

- 生地メーカーや縫製工場は世界中に多数存在するため、一般的な素材や生産工程においては、アパレル企業側が比較的強い交渉力を持ちます。

- しかし、環境に配慮したサステナブルな素材や、特殊な加工技術を持つ一部のサプライヤーは希少価値が高く、強い交渉力を持つことがあります。

【結論】

アパレル業界は、あらゆる方向からの競争圧力が非常に高く、極めて厳しい市場環境にあります。この市場で生き残るためには、「強力なブランドを構築してファンを獲得する」「特定の顧客セグメントに深く刺さる製品を提供する(集中戦略)」「サプライチェーン全体を効率化し、圧倒的なコスト競争力を実現する」といった、卓越した戦略が求められます。

スマートフォン業界の分析例

最後に、現代社会に不可欠なデバイスとなったスマートフォン業界を分析します。これはグローバルな巨大産業であり、前述の2つの業界とは異なる特徴を持っています。

- ① 業界内の競合との敵対関係:【強い】

- Apple、Samsung、Googleといった数社の巨大企業がグローバル市場のシェアの大部分を占める寡占状態にあります。プレイヤーの数は少ないものの、各社が巨額の研究開発費とマーケティング費用を投じて技術革新やシェア獲得競争を繰り広げているため、競争の激しさは極めて高いレベルにあります。

- ② 新規参入の脅威:【弱い】

- スマートフォンを開発・製造・販売するには、半導体の設計技術、OS(オペレーティングシステム)の開発、高度な製造技術、世界規模でのサプライチェーン網と販売網の構築、そして何よりも強力なブランド力が必要です。これらには莫大な資本と時間、ノウハウが不可欠であり、参入障壁は極めて高いと言えます。

- ③ 代替品の脅威:【弱い】

- 現状、通話、通信、情報検索、決済、エンターテイメントといった多様な機能を、スマートフォンのように一台でポータブルにこなせるデバイスは存在しません。フィーチャーフォン(ガラケー)やタブレットは一部の機能を代替しますが、完全な代替品とは言えず、脅威は非常に低い状態です。

- ④ 買い手(顧客)の交渉力:【普通】

- 個々の消費者がAppleやSamsungといったメーカーと直接価格交渉をすることはありません。多くの場合、通信キャリアを通じて割引価格や分割払いで購入するため、メーカーに対する直接的な価格圧力は限定的です。

- しかし、どのブランドの端末を選ぶかという選択権は消費者にあり、製品のスペックやデザイン、価格、エコシステム(アプリや関連サービス)を比較検討するため、間接的な交渉力は存在します。

- ⑤ 売り手(サプライヤー)の交渉力:【強い】

- スマートフォンを構成する部品の中でも、高性能なCPU(プロセッサ)、有機ELディスプレイ、高画質カメライメージセンサーなどを製造できるサプライヤーは世界でもごく少数に限られています。これらのキーコンポーネントを供給する企業の交渉力は非常に強く、スマートフォンメーカーのコスト構造や製品開発に大きな影響を与えます。

【結論】

スマートフォン業界は、新規参入や代替品の脅威が低い「守られた」市場である一方で、内部では巨人同士の熾烈な競争が繰り広げられ、外部からは強力な部品サプライヤーからの圧力を受けるという、独特の構造を持っています。この業界での成功の鍵は、継続的な技術革新による製品の差別化と、ユーザーを囲い込むための強力なエコシステムの構築にあります。

ファイブフォース分析に役立つテンプレート

ファイブフォース分析を効率的かつ効果的に進めるためには、思考を整理するためのテンプレートを活用するのがおすすめです。ここでは、特別なツールを使わずに、Excelやスプレッドシート、あるいは手書きでも作成できるシンプルなテンプレートの構成要素をご紹介します。

無料でダウンロードできるテンプレートの紹介

ウェブ上には多くの無料テンプレートが存在しますが、重要なのはその中身です。以下に示す項目を網羅したフォーマットを作成すれば、すぐにでも分析を始めることができます。

ファイブフォース分析テンプレートの基本構成

| 項目 | 記入内容の例 |

|---|---|

| 分析対象の業界 | (例:国内のビジネスホテル業界) |

| 分析日 | 2024年XX月XX日 |

| 分析者 | 経営企画部 |

| — | — |

| 力の種類 | 分析内容(具体的な事実・データ) |

| ① 業界内の競合 | ・大手チェーンA, B, Cが市場の60%を占有 ・宿泊単価は過去3年間で5%下落 ・特化型ホテル(例:睡眠特化、サウナ付き)が増加 |

| ② 新規参入の脅威 | ・新規開業には消防法・旅館業法などの許認可が必要 ・都心部での用地取得コストは高騰 ・異業種(例:鉄道会社)からの参入が続いている |

| ③ 代替品の脅威 | ・民泊(Airbnbなど)の普及 ・カプセルホテル、ネットカフェの進化 ・リモートワーク普及による出張需要の構造的変化 |

| ④ 買い手の交渉力 | ・宿泊予約サイトでの価格比較が容易 ・法人顧客は一括契約で割引を要求 ・口コミサイトの評価が予約に直結 |

| ⑤ 売り手(サプライヤー)の交渉力 | ・リネンサプライ、清掃委託業者は多数存在 ・予約サイトへの手数料(OTA手数料)は売上の10-15%と高水準 ・人手不足による人件費の高騰 |

| — | — |

| 総合評価・結論 | 全体的に競争圧力が高く、特に価格競争と代替品の脅威が深刻。収益性を確保するためには、OTA依存からの脱却(自社予約サイトの強化)と、他のホテルにはない独自の付加価値(例:長期滞在者向けサービス)の提供が急務。 |

| 導き出される戦略の方向性 | 1. 自社予約比率向上のためのマーケティング施策の立案 2. ワーケーション需要を取り込むための客室改装とプラン開発 3. 法人顧客との関係強化による安定収益の確保 |

このテンプレートのポイントは、単に「強い」「弱い」と評価するだけでなく、「なぜそう言えるのか(根拠)」と「それが自社にどう影響するのか(機会/脅威)」を言語化する欄を設けている点です。これにより、分析が深まり、次の戦略立案のステップへとスムーズに繋げることができます。

ファイブフォース分析とあわせて活用したい関連フレームワーク

ファイブフォース分析は、業界の競争環境を理解するための強力なレンズですが、それ一つですべてが見えるわけではありません。他の分析フレームワークと組み合わせることで、視野が広がり、より立体的で精度の高い戦略を導き出すことができます。

SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境である「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」、そして外部環境である「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」の4つの要素を整理・分析するフレームワークです。

ファイブフォース分析との連携:

ファイブフォース分析は、まさにSWOT分析における外部環境(機会と脅威)を、より深く、構造的に分析するためのツールと位置づけることができます。

- ファイブフォース分析で明らかになった「買い手の交渉力が強い」「競合との敵対関係が激しい」といった要素は、SWOT分析の「脅威」に直接対応します。

- 逆に、「新規参入の脅威が低い」「代替品が存在しない」といった要素は、「機会」として捉えることができます。

この連携により、単に脅威をリストアップするだけでなく、その脅威がなぜ発生しているのかという構造的な原因まで理解できます。さらに、ファイブフォース分析で得られた「機会」と「脅威」に対し、自社の「強み」をどう活かし、「弱み」をどう克服していくかという「クロスSWOT分析」へと展開することで、非常に具体的で実践的な戦略オプションを生み出すことが可能になります。

3C分析

3C分析は、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの「C」の視点から、事業の成功要因(Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。

ファイブフォース分析との連携:

ファイブフォース分析が業界全体をマクロな視点(鳥の目)で俯瞰するのに対し、3C分析はよりミクロな視点(虫の目)で個々のプレイヤーを分析します。両者は相互補完の関係にあります。

- Customer(市場・顧客): ファイブフォース分析の「買い手の交渉力」の分析は、3C分析における顧客分析(顧客は誰か、何を求めているか)を深めるためのインプットとなります。

- Competitor(競合): ファイブフォース分析の「業界内の競合との敵対関係」や「新規参入の脅威」は、3C分析で分析すべき競合が誰であり、その競合がどのようなリソースを持っているかを特定するのに役立ちます。

- Company(自社): ファイブフォース分析で明らかになった業界構造の中で、自社が成功するためにどのような強みを活かし、どのようなケイパビリティを構築すべきかを、3C分析の自社分析で具体的に検討します。

マクロな業界構造(ファイブフォース)と、ミクロな市場環境(3C)の両方を分析することで、戦略の解像度を飛躍的に高めることができます。

PEST分析

PEST分析は、企業活動に影響を与えるマクロ環境のトレンドを、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの側面から分析するフレームワークです。

ファイブフォース分析との連携:

PEST分析は、ファイブフォース分析のさらに外側にある、より大きな環境変化の潮流を捉える役割を果たします。PEST分析で特定されたマクロな変化は、時間をかけてファイブフォースの各力に影響を及ぼし、業界構造そのものを変えてしまう可能性があります。

- 政治(P)の変化: 環境規制の強化や国際的な貿易協定の変更は、「新規参入の脅威」や「売り手の交渉力(サプライチェーン)」に影響を与えます。

- 経済(E)の変化: 景気の動向や金利の変動は、「買い手の交渉力」(消費者の財布の紐が固くなるなど)や「業界内の競合」(不況期には価格競争が激化する)に影響します。

- 社会(S)の変化: 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、サステナビリティへの関心の高まりなどは、「代替品の脅威」(新たなニーズの発生)や「買い手の交渉力」(企業の倫理観が問われる)に影響を及ぼします。

- 技術(T)の変化: AIやIoT、ブロックチェーンといった新技術の登場は、業界の前提を覆し、まったく新しい「新規参入者」や「代替品」を生み出す最大の要因となり得ます。

PEST分析を先行指標として活用し、将来のファイブフォースがどのように変化するかを予測することで、受動的ではなく、先手を打つプロアクティブな戦略を立案することが可能になります。 これら3つのフレームワークと組み合わせることで、ファイブフォース分析は単なる現状分析ツールから、未来を洞察するための強力な武器へと進化するのです。