デジタルマーケティングが多様化する現代において、「メールマガジン(メルマガ)」は古典的な手法と見なされることもあります。しかし、その本質的な価値は色あせることなく、今なお多くの企業にとって顧客と直接的な関係を築くための強力なツールとして活用されています。この記事では、メールマガジンの基本的な概念から、その目的やメリット、他のマーケティング手法との違い、そして実際に成果を出すための始め方や書き方のコツまで、網羅的に解説します。

これからメールマガジンを始めたいと考えている担当者の方はもちろん、すでに運用しているものの成果に伸び悩んでいる方にとっても、実践的なヒントが見つかるはずです。メールマガジンというコミュニケーションチャネルを最大限に活用し、ビジネスを成長させるための一助となれば幸いです。

目次

メールマガジン(メルマガ)とは?

メールマガジン(メルマガ)とは、企業や団体が、購読を希望したユーザー(読者)のメールアドレス宛に、定期的または不定期に情報を一斉配信するマーケティング手法です。その名称は「メール(E-mail)」と「マガジン(Magazine)」を組み合わせた造語であり、電子メールを通じて雑誌のように様々な情報を届けるコミュニケーションチャネルを指します。

インターネットの黎明期から存在する古典的な手法でありながら、なぜ今もなお重要視されているのでしょうか。その理由は、SNSやWeb広告といった他の手法にはない、メルマガならではのユニークな特性にあります。

第一に、メルマガは「プッシュ型」の能動的なアプローチが可能なメディアです。Webサイトやブログがユーザーの訪問を待つ「プル型」であるのに対し、メルマガは企業側から直接ユーザーのメールボックスに情報を届けることができます。これにより、伝えたい情報を確実に、そしてタイムリーに届けることが可能です。

第二に、顧客との直接的かつ継続的な接点を築ける点です。SNSの投稿はアルゴリズムによって表示が左右され、全てのフォロワーに届くとは限りません。しかし、メルマガは購読を許可(オプトイン)したユーザー、つまり自社の商品やサービスに少なからず興味を持つユーザーリストに対して、直接語りかけることができます。この「1 to 1」に近い関係性は、信頼を醸成し、長期的なファンを育てる上で非常に有効です。

配信されるコンテンツは多岐にわたります。例えば、以下のようなものが一般的です。

- 新商品・新サービスの案内: いち早く最新情報を届け、購買意欲を喚起します。

- セールやキャンペーン、クーポン情報: お得な情報を提供し、販売促進やリピート購入に繋げます。

- お役立ち情報・ノウハウ: 読者の課題解決に役立つコラムや使い方ガイドなどを提供し、専門性や信頼性を高めます。

- 業界の最新動向やトレンドレポート: BtoB企業などが専門家としての地位を確立し、ブランドイメージを向上させます。

- 企業の裏側や開発秘話: ストーリーテリングを通じて企業やブランドへの親近感を醸成します。

- セミナーやイベントの告知: 参加を促し、オフラインでの接点を創出します。

かつては単純な一斉送信が主流でしたが、現代のメルマガはより高度化しています。顧客データベースと連携し、読者の属性(年齢、性別など)や行動履歴(購入履歴、サイト閲覧履歴など)に基づいて内容を送り分ける「セグメント配信」や、特定の行動をトリガーとして自動でメールを段階的に送る「ステップメール」など、パーソナライズされたコミュニケーションが主流となりつつあります。

「今さらメルマガは古いのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、その答えは明確に「No」です。SNSの台頭により情報発信の選択肢は増えましたが、その一方で、アルゴリズムの変動やプラットフォームの規約変更といった外部要因に影響されやすいというリスクも顕在化しました。その点、自社で管理するメールアドレスのリストは、他社のプラットフォームに依存しない貴重な資産(オウンドメディア)です。この資産を活用して顧客と直接繋がれるメルマガは、不安定な時代において、むしろその重要性を増していると言えるでしょう。

結論として、メールマガジンとは、単なる情報配信ツールではありません。見込み客の育成から顧客ロイヤルティの向上、そして販売促進まで、顧客とのあらゆる関係構築フェーズにおいて戦略的に活用できる、費用対効果の高いダイレクトコミュニケーションチャネルなのです。

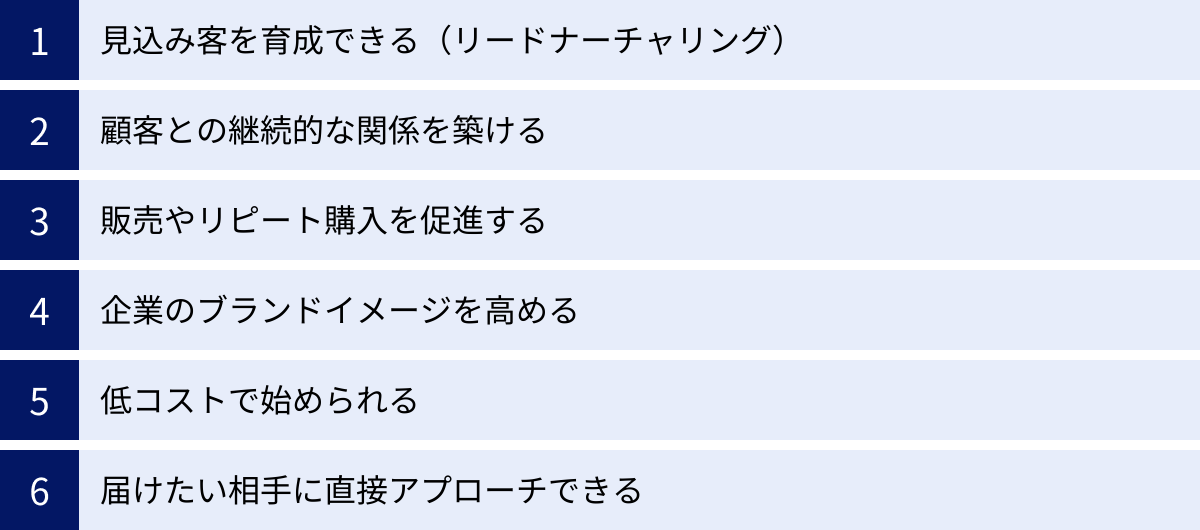

メールマガジンの目的とメリット

メールマガジンを戦略的に活用することで、企業は様々な目的を達成し、多くのメリットを得られます。ここでは、メルマガがもたらす主要な6つのメリットについて、具体的な目的と合わせて詳しく解説します。

見込み客を育成できる(リードナーチャリング)

メールマガジンが持つ最大のメリットの一つが、獲得した見込み客(リード)を育成し、購買意欲の高い顧客へと育てる「リードナーチャリング」に非常に有効である点です。

Webサイトからの資料請求やホワイトペーパーのダウンロード、セミナーへの申し込みなどでメールアドレスを獲得したとしても、その時点ですぐに商品やサービスを購入してくれる見込み客はごく一部です。多くはまだ情報収集段階にあり、すぐには購買に至りません。こうした「今すぐ客」ではない見込み客に対して、継続的に有益な情報を提供し、自社製品やサービスへの理解を深めてもらい、信頼関係を築いていくプロセスがリードナーチャリングです。

メルマガは、このプロセスを体系的かつ低コストで実行するのに最適なツールです。例えば、以下のようなアプローチが考えられます。

- 課題解決コンテンツの提供: 見込み客が抱えるであろう課題を解決するためのノウハウやヒントをメルマガで定期的に配信します。これにより、「この会社は自分たちのことをよく理解してくれている」という信頼感が生まれます。

- 製品・サービスの理解促進: 製品の具体的な活用方法、導入によるメリット、他社製品との違いなどを分かりやすく解説します。一方的な宣伝ではなく、あくまで見込み客の視点に立った情報提供が鍵となります。

- 成功事例(架空)の紹介: 同じような課題を抱えていた架空の企業や個人が、どのようにして課題を解決したかを紹介することで、見込み客は自社に置き換えて導入後の姿を具体的にイメージできます。

このように、メルマガを通じて定期的に、かつ段階的に有益な情報に触れさせることで、見込み客の興味・関心度を徐々に高めていくことができます。そして、タイミングを見計らってセミナーへの招待や個別相談会への案内を送ることで、スムーズに商談へと繋げることが可能になります。

顧客との継続的な関係を築ける

新規顧客の獲得コストは、既存顧客の維持コストの5倍かかると言われる「1:5の法則」があるように、ビジネスの安定的な成長には既存顧客との良好な関係維持が不可欠です。メールマガジンは、顧客と継続的にコミュニケーションを取り、顧客ロイヤルティを高めるための強力なツールとなります。

一度商品を購入してくれた顧客も、その後に何のフォローもなければ、企業のことを忘れ、他社に流れてしまう可能性があります。メルマガを定期的に配信することで、顧客の記憶に自社のブランドを留め、親近感や愛着を育むことができます。

- 購入後のお礼とフォローアップ: 購入直後にお礼のメールを送るだけでなく、後日、商品の使い方やメンテナンス方法、関連アクセサリーの紹介などを送ることで、顧客満足度を高めます。

- 限定情報の提供: メルマガ読者限定の特典や先行販売情報などを提供することで、「特別な顧客」としての優越感を感じてもらい、エンゲージメントを深めます。

- ブランドストーリーの発信: 企業のビジョンや製品開発の裏側にあるストーリーなどを伝えることで、単なる製品の機能的価値だけでなく、情緒的な価値を感じてもらい、ブランドのファンになってもらうことを目指します。

このように、顧客との接点を持ち続けることで、顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)の向上に大きく貢献します。メルマガは、一度きりの取引で終わらせず、長期的な信頼関係を築くための重要な架け橋となるのです。

販売やリピート購入を促進する

メールマガジンは、顧客との関係構築だけでなく、直接的な売上向上やリピート購入を促進するという非常に分かりやすい目的も持っています。

特にEコマース(ECサイト)との相性は抜群です。メルマガを通じてセールやキャンペーン情報を告知したり、読者限定のクーポンを配布したりすることで、サイトへの訪問と購入を直接的に促すことができます。

- タイムセールや限定オファー: 「本日24時まで」「メルマガ読者様限定20%OFFクーポン」といった緊急性や限定性をアピールすることで、消費者の「今すぐ買いたい」という気持ちを刺激します。

- 新商品の告知: 新商品の発売に合わせてメルマガを配信し、いち早く情報を届けることで、初動の売上を最大化します。

- クロスセル・アップセル: 顧客の過去の購入履歴に基づいて、関連商品(クロスセル)や、より上位のモデル(アップセル)をおすすめするメールを送ることで、顧客単価の向上を図ります。例えば、カメラを購入した顧客に、後日おすすめの交換レンズや三脚を紹介する、といった具合です。

メルマガは、不特定多数に向けた広告とは異なり、すでに自社に興味を持っている顧客リストに対してアプローチするため、コンバージョン率(成約率)が高い傾向にあります。ダイレクトに売上に繋がる施策を打てる点は、メルマガの大きなメリットと言えるでしょう。

企業のブランドイメージを高める

メールマガジンは、配信するコンテンツの質と方向性によって、企業のブランドイメージを戦略的に構築・向上させる役割も果たします。

単なる宣伝だけでなく、読者にとって価値のある専門的な情報や、企業の思想・哲学が伝わるようなコンテンツを発信し続けることで、読者の心の中に特定のブランドイメージを根付かせることができます。

- 専門性の発信: BtoB企業であれば、業界の最新動向レポートや市場分析、専門的な技術解説などを配信することで、「この分野の専門家」としての権威性を確立できます。

- 世界観の表現: アパレルブランドや化粧品ブランドであれば、美しいビジュアルを多用したHTMLメールでブランドの世界観を表現し、憧れや共感を醸成します。

- 社会的貢献(CSR)の発信: 企業の環境保護活動や社会貢献活動などを伝えることで、信頼性が高く、社会的に意義のある企業であるというポジティブなイメージを構築できます。

メルマガは、広告のように短い時間でメッセージを伝えるのではなく、継続的なコミュニケーションを通じて、企業の多面的な魅力をじっくりと伝えることができるメディアです。一貫性のある質の高いコンテンツを発信し続けることで、読者はその企業に対して独自の価値を見出し、強いブランドロイヤルティを感じるようになります。

低コストで始められる

多くのマーケティング手法の中でも、メールマガジンは比較的低コストで始められ、高い費用対効果(ROI)が期待できるという大きなメリットがあります。

例えば、テレビCMや新聞広告といったマス広告には莫大な費用がかかります。物理的な郵便物を送るダイレクトメール(DM)も、印刷費や郵送費がかさみます。Web広告も、効果を出すためには継続的な予算投下が必要です。

一方、メールマガジンにかかる主なコストは、基本的に「メールマガジン配信ツール」の利用料です。ツールの料金は、登録アドレス数や月間配信数によって変動しますが、小規模であれば月額数千円から利用できるサービスも少なくありません。コンテンツ制作も内製化すれば、人件費以外の追加コストはほとんどかかりません。

それでいて、前述のように見込み客の育成から販売促進まで幅広い目的に活用できるため、投資したコストに対して大きなリターンが期待できます。特に、限られた予算の中で効果的なマーケティングを行いたい中小企業やスタートアップにとって、メルマガは非常に強力な武器となり得ます。コストを抑えながら、狙ったターゲットに直接アプローチし、継続的な関係を築ける点は、メルマガならではの魅力です。

届けたい相手に直接アプローチできる

SNSや検索エンジンは、ユーザーが情報を取りに行く「プル型」のメディアであり、その表示はアルゴリズムというブラックボックスに大きく左右されます。渾身の投稿をしても、アルゴリズムの気まぐれでフォロワーの目に触れない、ということも日常茶飯事です。

それに対して、メールマガジンは「この指とまれ」の合図に集まってくれた読者のメールボックスに、企業側から直接情報を届けられる「プッシュ型」のメディアです。迷惑メールフォルダに入ってしまうリスクはゼロではありませんが、適切に運用すれば、アルゴリズに左右されることなく、届けたい情報を届けたい相手に直接届けることができます。

この「ダイレクトに届く」という特性は、重要な情報を確実に伝えたい場合に絶大な効果を発揮します。例えば、サービスの仕様変更や規約改定といった重要なお知らせ、あるいは一刻も早く伝えたいキャンペーン情報など、確実にユーザーの手元に届けたいコミュニケーションにおいて、メルマガの右に出るものはありません。

自社で管理するメールアドレスリストという資産に対し、能動的かつ確実にアプローチできること。これこそが、他のメディアにはないメールマガジンの本質的な強みであり、多くの企業が活用し続ける理由なのです。

他のマーケティング手法との違い

メールマガジンは数あるマーケティング手法の一つですが、その特性をより深く理解するためには、類似した他の手法と比較することが有効です。ここでは、「ダイレクトメール(DM)」「LINE公式アカウント」「ステップメール」との違いを明確にし、それぞれの使い分けについても解説します。

ダイレクトメール(DM)との違い

ダイレクトメール(DM)は、個人や法人の住所宛にハガキや封書などの印刷物を郵送する手法です。メールマガジンと同じく、顧客に直接アプローチする「ダイレクトマーケティング」の一種ですが、その媒体がデジタルか物理的かという点で根本的な違いがあります。

| 比較項目 | メールマガジン | ダイレクトメール(DM) |

|---|---|---|

| 媒体 | 電子メール | 郵便物(ハガキ、封筒など) |

| コスト | 低い(配信ツールの月額費用が主) | 高い(印刷費、郵送費など) |

| 即時性 | 高い(作成後すぐに一斉配信可能) | 低い(企画・デザイン・印刷・郵送に時間がかかる) |

| 効果測定 | 容易(開封率、クリック率など詳細に分析可能) | 難しい(クーポンコードやQRコードなどで限定的に測定) |

| 情報量 | 柔軟(リンクで外部サイトに誘導可能) | 誌面に依存するが、冊子などで多くの情報を盛り込める |

| パーソナライズ | 容易(顧客データに基づき内容を自動で動的に変更) | 宛名書き程度が基本(可変印刷は高コスト) |

| 到達性・閲覧性 | 迷惑メールフィルタのリスクがあるが、一度開封されるとじっくり読まれやすい | 物理的に届くが、開封されずに捨てられるリスクもある |

メールマガジンの強みは、何と言ってもコストの低さ、即時性、そして効果測定の容易さにあります。企画から配信までを短時間で行え、配信後はリアルタイムで開封率やクリック率といったユーザーの反応をデータで詳細に把握できます。このデータに基づいて迅速にPDCAサイクルを回せるため、改善のスピードが速いのが特徴です。

一方、DMの強みは、物理的な存在感と特別感にあります。デジタル情報が溢れる現代において、手元に届く紙媒体はかえって新鮮で、記憶に残りやすいという側面があります。特に、デザイン性の高いパンフレットや、手触りの良い紙を使った招待状などは、デジタルでは伝えきれないブランドの世界観や高級感を演出できます。また、普段メールをあまり確認しない層にもアプローチできる可能性があります。

【使い分けのシナリオ】

- 日常的なコミュニケーションやリードナーチャリング: 定期的な情報提供や関係構築には、低コストで頻繁にアプローチできるメールマガジンが適しています。

- 特別なオファーや高単価商材のクロージング: 誕生日特典やVIP顧客向けの特別な案内、高額な商品の最終的なアプローチなど、「ここぞ」という場面では、特別感を演出できるDMが効果的です。

- Webとリアルの連携: メルマガで告知したキャンペーンの詳細をDMで送付したり、DMに記載したQRコードからメルマガ登録に誘導したりと、両者を組み合わせることで相乗効果が期待できます。

LINE公式アカウントとの違い

LINE公式アカウントは、日本国内で圧倒的な利用者数を誇るコミュニケーションアプリ「LINE」を通じて、ユーザーに情報を配信するツールです。メルマガと同じく、友だち登録してくれたユーザーに直接メッセージを送れるプッシュ型のメディアですが、その特性やユーザーとの距離感には大きな違いがあります。

| 比較項目 | メールマガジン | LINE公式アカウント |

|---|---|---|

| 主なユーザー層 | ビジネスパーソンを含む幅広い層、BtoBにも強い | 若年層〜中年層が中心、BtoCに強い |

| コミュニケーション | 一対多の情報発信が基本(フォーマル、長文コンテンツ向け) | 一対一のチャットに近い(カジュアル、短文・スタンプ多用) |

| 開封率 | 一般的に15〜25%程度 | 非常に高い(60%以上とも言われる) |

| 表現の自由度 | 高い(HTML形式でデザインやレイアウトが自由) | テンプレートに依存、長文コンテンツは不向き |

| 情報ストック性 | 高い(メールボックスに保存され、後から検索・閲覧が容易) | 低い(トーク画面で情報が流れてしまい、過去の情報を探しにくい) |

| ブロック/配信停止 | 配信頻度や内容が適切であれば、比較的されにくい | 配信頻度が高いと通知が煩わしく、ブロックされやすい傾向 |

| コスト | 配信数やアドレス数に応じたプランが主流 | 無料プランあり、月間の無料メッセージ数を超えると従量課金 |

LINE公式アカウントの最大の強みは、その圧倒的なアクティブユーザー数と開封率の高さです。プッシュ通知が届くため、メッセージがユーザーの目に触れる機会が多く、クーポンの配布やタイムセールなど、即時性の高い情報を届けるのに非常に効果的です。チャット形式のカジュアルなコミュニケーションが可能なため、ユーザーとの心理的な距離を縮めやすいのも特徴です。

対してメールマガジンの強みは、ビジネスシーンでの活用や、長文コンテンツとの相性の良さにあります。HTMLメールを使えばデザイン性の高いコンテンツでブランドイメージを伝えたり、詳細な情報を盛り込んだコラムやレポートをじっくり読んでもらったりするのに適しています。情報がメールボックスにストックされるため、後から読み返してもらいやすいというメリットもあります。BtoBの取引など、フォーマルなコミュニケーションが求められる場面では、メルマガの方が適していることが多いでしょう。

【使い分けのシナリオ】

- じっくり読ませたいコンテンツやフォーマルな情報提供: 専門的なコラム、BtoB向けの製品情報、企業の公式発表などは、表現の自由度が高く情報ストック性に優れたメールマガジンで配信します。

- 即時性の高いお知らせやライトなコミュニケーション: セール情報、クーポン配布、来店促進など、ユーザーに素早く行動を促したい場合は、開封率の高いLINE公式アカウントが最適です。

- ターゲット層による使い分け: 若年層がターゲットのBtoCサービスであればLINEを主軸に、ビジネスパーソンがターゲットのBtoBサービスであればメルマガを主軸に据える、といった戦略が考えられます。もちろん、両方を併用し、LINEでメルマガ登録を促すといった連携も有効です。

ステップメールとの違い

ステップメールは、メールマガジンとしばしば混同されますが、その目的と配信の仕組みが異なります。結論から言うと、ステップメールはメールマーケティングの一つの手法であり、メールマガジンという大きな枠組みの中に含まれる(あるいは関連する)概念と捉えることができます。

- メールマガジン(通常メルマガ): 「配信者の任意のタイミング」で、「全ての読者、あるいは特定のセグメント」に対して、同一の情報を一斉に配信します。内容は「今」伝えたい時事性の高い情報(新商品、セール、ブログ更新など)が中心です。これは「点的」な情報発信と言えます。

- ステップメール: 「読者の特定のアクション(資料請求、会員登録、商品購入など)」を起点(トリガー)として、あらかじめ設定しておいた複数のメールを、決められたスケジュール(1日後、3日後、7日後など)で自動的に配信する仕組みです。目的は、読者を教育し、ナーチャリングすることに特化しています。これは「線的」なコミュニケーションと言えます。

【具体例】

- メールマガジンの例:

- 毎週金曜日の18時に、全読者に向けて「今週の人気記事ランキング」を配信する。

- 7月1日の10時に、セール開催を知らせるメールを全読者に一斉配信する。

- ステップメールの例:

- あるユーザーが7月1日に資料請求をした場合、そのユーザーにのみ以下のシナリオでメールが自動配信される。

- 直後: 「資料請求ありがとうございます」というお礼メール

- 3日後: 「資料のポイント解説」メール

- 7日後: 「資料に関連する導入事例(架空)のご紹介」メール

- 14日後: 「個別相談会のご案内」メール

- あるユーザーが7月1日に資料請求をした場合、そのユーザーにのみ以下のシナリオでメールが自動配信される。

このように、メールマガジンが「放送」に近い一斉配信であるのに対し、ステップメールは個々の読者の状況に合わせた「個別指導」のようなアプローチです。ステップメールを活用することで、見込み客一人ひとりの興味・関心のレベルに合わせて、最適なタイミングで最適な情報を提供することができ、非常に効果的なリードナーチャリングが実現できます。多くのメール配信ツールには、このステップメール機能が搭載されています。

メールマガジンの種類

メールマガジンには、大きく分けて「テキスト形式」と「HTML形式」の2つの種類があります。どちらの形式を選ぶかによって、読者に与える印象や測定できる効果が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解し、目的やターゲットに合わせて使い分けることが重要です。

テキスト形式

テキスト形式のメールは、その名の通り、文字(テキスト)だけで構成された最もシンプルな形式のメールです。画像や動画、装飾されたボタンなどは使用できず、表現は文字の色やサイズも変更できないプレーンなテキストと、罫線や記号(■、★、▼など)に限られます。

メリット

- 制作が非常に簡単: 専門的な知識は一切不要で、誰でも普段メールを書くのと同じ感覚で手軽に作成できます。これにより、コンテンツ制作そのものに集中できます。

- 表示崩れのリスクがない: 受信者の利用するメールソフトやデバイス(PC、スマートフォン、ガラケーなど)に依存せず、ほぼ全ての環境で意図した通りに表示されます。情報が確実に伝わるという信頼性があります。

- データ容量が軽い: テキストのみで構成されるため、メール全体のデータ容量が非常に軽くなります。これにより、受信者の通信環境に負担をかけず、スムーズに受信・表示されます。

- 迷惑メールになりにくい: メールプログラムが内容を判別しやすく、HTMLメールに比べて迷惑メールフィルタに引っかかりにくい傾向があるとされています。到達率の高さを重視する場合に有利です。

- 誠実さや信頼性を演出しやすい: 装飾がない分、文章そのものに注目が集まります。丁寧な言葉遣いや分かりやすい構成を心がけることで、送信者の誠実な人柄や専門性が伝わりやすく、BtoBのコミュニケーションや個人からのメッセージなどで信頼関係を築きやすい側面があります。

デメリット

- 視覚的な訴求ができない: 商品の画像やブランドロゴなどを挿入できないため、ビジュアルで魅力を伝えたい商材(アパレル、化粧品、食品など)には不向きです。クリックを促すボタンも設置できず、URLリンクを直接記載する形になるため、クリック率は低くなる傾向があります。

- 効果測定が限定的: テキスト形式のメールでは、基本的に開封率を測定することができません。開封の検知は、メールに埋め込まれた目に見えない小さな画像(トラッキングピクセル)を読み込むことで行われるため、画像を表示できないテキスト形式では計測が不可能なのです。ただし、リンクのクリック率は、配信ツール側で計測用のURLに変換することで測定可能です。

- ブランドイメージを表現しにくい: 色やフォント、レイアウトでブランドの世界観を表現することができないため、ブランディング目的での活用には限界があります。

【向いているケース】

BtoB企業からの最新技術情報や市場レポートの配信、行政機関からのお知らせ、研究者やコンサルタントによる専門的なコラムなど、情報の信頼性や内容そのものが重視される場合に適しています。また、あえて個人的な手紙のような雰囲気を出し、読者との親密な関係を築きたい場合にも有効です。

HTML形式

HTML形式のメールは、Webページを作成するのと同じHTMLという言語を使って作成されるメールです。これにより、テキストだけでなく、画像、動画、文字の色の変更、ボタンの設置など、多彩な表現が可能になります。現在、多くの企業が配信するメルマガは、このHTML形式が主流となっています。

| 比較項目 | テキスト形式 | HTML形式 |

|---|---|---|

| 表現力 | 文字のみ(記号での装飾は可能) | 高い(画像、ボタン、文字色、レイアウトなど自由自在) |

| 制作難易度 | 低い(誰でも簡単に作成可能) | 高い(専門知識が必要な場合もあるが、ツールのエディタで容易に作成可能) |

| データ容量 | 非常に軽い | 重い(画像が多いと表示に時間がかかる場合がある) |

| 効果測定 | 開封率測定は不可、クリック率測定は可能 | 開封率・クリック率ともに詳細な測定が可能 |

| 到達率 | 高い(迷惑メールになりにくい) | やや低い(HTMLの記述内容によっては迷惑メール判定のリスクがある) |

| 対応環境 | ほぼ全てのメールソフトで表示可能 | 一部の古いメールソフトや設定によっては表示が崩れる可能性がある |

メリット

- 高い表現力と訴求力: 商品の写真を大きく見せたり、ブランドロゴやコーポレートカラーを使ってデザインを統一したりと、視覚的に豊かな表現が可能です。これにより、ブランドの世界観を伝え、読者の興味を強く惹きつけることができます。

- クリック率の向上: 「詳しくはこちら」「ご購入はこちら」といった文言を入れた視覚的に分かりやすいボタン(CTAボタン)を設置できるため、テキストリンクに比べてクリックされやすく、Webサイトへの誘導やコンバージョン率の向上が期待できます。

- 詳細な効果測定が可能: 開封率を測定できるのが最大のメリットです。誰がいつメールを開封したかが分かるため、件名の効果や配信タイミングの妥当性を検証できます。また、メール内のどこがクリックされたかをヒートマップで分析できるツールもあり、データに基づいた精緻な改善活動が可能になります。

- ブランディング効果: デザインの自由度が高いため、Webサイトや他の媒体とトンマナ(トーン&マナー)を統一し、一貫したブランドイメージを顧客に届けることができます。

デメリット

- 制作に手間と知識が必要: HTMLやCSSの知識がないと、凝ったデザインのメールをゼロから作るのは困難です。ただし、現在主流のメール配信ツールには、ドラッグ&ドロップで直感的にHTMLメールを作成できるエディタが搭載されているため、専門知識がなくても簡単に見栄えの良いメールを作成できます。

- 表示崩れのリスク: 受信者が使用するメールソフト(Gmail, Outlook, Yahoo!メールなど)やデバイスによって、HTMLの解釈が微妙に異なるため、意図した通りに表示されない「表示崩れ」が起きる可能性があります。配信前には必ず複数の環境でテスト表示することが重要です。

- 迷惑メールと判定される可能性: HTMLの記述が複雑であったり、画像とテキストの比率が極端に画像に偏っていたりすると、迷惑メールと判定されるリスクがテキスト形式より高まります。

- データ容量の増加: 画像を多用するとメール全体のデータ容量が重くなり、受信者の環境によっては表示に時間がかかったり、通信量を消費したりするデメリットがあります。

【向いているケース】

ECサイトの商品紹介、アパレルブランドの新作コレクションの案内、旅行会社のツアー紹介、セミナーの集客など、ビジュアルでの訴求が重要となるBtoCビジネスのほとんどの場面で効果を発揮します。また、効果測定を重視し、データドリブンでマーケティングを改善していきたい全ての企業にとって必須の形式と言えます。

【補足:マルチパート配信】

現在では、HTMLメールを送信する際に、同じ内容のテキストメールも同時に送信する「マルチパート配信」という技術が一般的です。これは、受信者側のメールソフトがHTMLメールの表示に対応していない、あるいはセキュリティ設定でHTML表示をオフにしている場合に、自動的にテキストメールの方を表示させる仕組みです。これにより、HTMLメールの表現力を活かしつつ、テキスト形式の確実性も担保することができます。

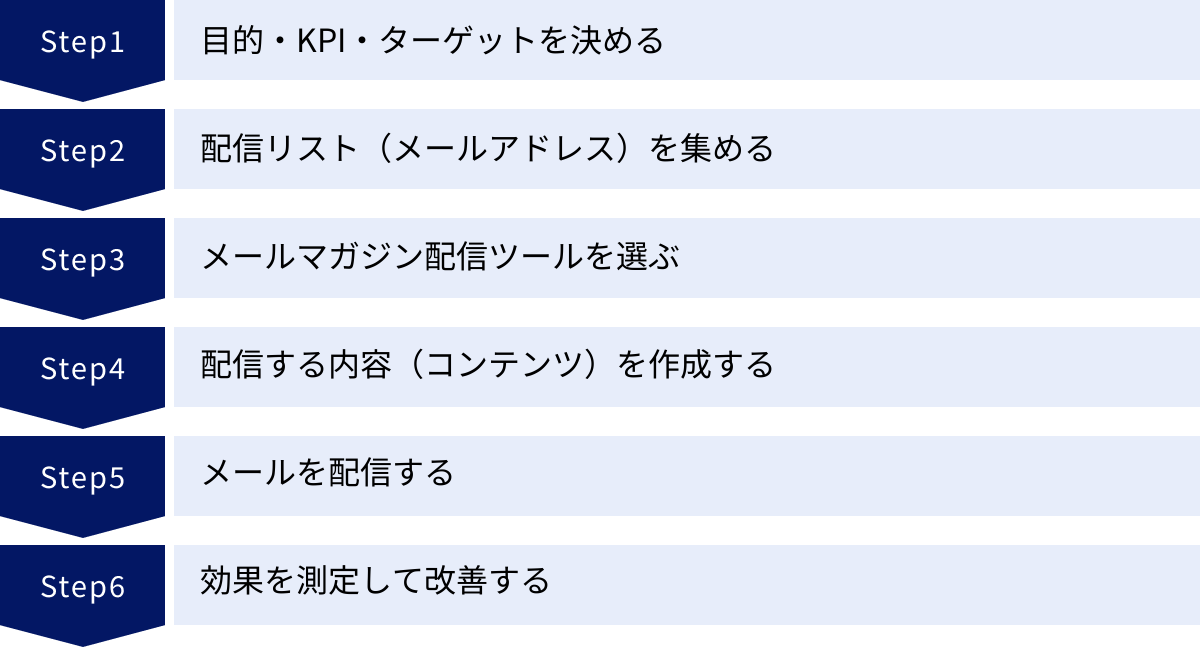

メールマガジンの始め方【6ステップ】

メールマガジンは、思いつきで始めてもなかなか成果には繋がりません。戦略的に成果を出すためには、計画的にステップを踏んでいくことが重要です。ここでは、初心者でも迷わないように、メルマガを始めるための具体的な6つのステップを解説します。

① 目的・KPI・ターゲットを決める

何よりもまず最初に行うべき、そして最も重要なステップが「目的・KPI・ターゲット」の明確化です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、途中で「何のためにメルマガをやっているんだっけ?」と方向性を見失い、コンテンツの内容もブレてしまいます。このステップは、メルマガ運用の羅針盤を作る作業です。

- 目的(Why): なぜメールマガジンを配信するのかを定義します。目的は具体的であるほど、その後の施策が考えやすくなります。

- 例:「既存顧客のリピート購入率を10%向上させる」「Webサイトへのトラフィックを月間500セッション増やす」「新規獲得したリード(見込み客)の商談化率を5%上げる」「企業の専門性を伝え、ブランディングを強化する」

- KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標): 設定した目的が達成できているかを測定するための具体的な指標です。

- 例:目的が「リピート購入促進」ならKPIは「メルマガ経由の売上」「リピート率」。目的が「リードナーチャリング」なら「クリック率(CTR)」「セミナー申込数」「商談化率」。

- まずは基本的な指標である開封率、クリック率、コンバージョン率、配信停止率の4つを追うことから始めると良いでしょう。

- ターゲット(Who): 誰にそのメールを届けたいのか、具体的な読者像(ペルソナ)を設定します。

- 例:「都内在住の30代女性、未就学児がおり、オーガニック食品に関心が高い」「中小企業のマーケティング担当者で、Web広告の費用対効果に課題を感じている」

- ペルソナを具体的に設定することで、読者の心に響く件名や、本当に「役に立った」と思ってもらえるコンテンツは何かが見えてきます。

この最初の計画段階に時間をかけることが、結果的に成功への近道となります。

② 配信リスト(メールアドレス)を集める

メルマガを配信するためには、当然ながら配信先となるメールアドレスのリストが必要です。重要なのは、数だけでなく「質」です。闇雲に集めたアドレスではなく、自社の製品やサービスに関心を持って、自らの意思で登録してくれた読者のリストこそが、高い成果を生む資産となります。

メールアドレスの収集方法は様々ですが、必ず「特定電子メール法」を遵守し、本人の同意(オプトイン)を得ることが大前提です。

- Webサイトに登録フォームを設置: 最も基本的な方法です。ブログ記事の下、サイトのフッター、サイドバーなどに常設します。「メルマガ登録で限定クーポンプレゼント」「お役立ち資料を無料進呈」など、登録するメリットを明記すると登録率が上がります。

- コンテンツダウンロード: ホワイトペーパーや調査レポート、導入事例集などの有益なコンテンツを提供する代わりに、メールアドレスを登録してもらいます。質の高い見込み客を集めやすい方法です。

- セミナー・イベントの申込: 参加申込フォームに「今後、弊社からの情報提供を希望しますか?」といったチェックボックスを設け、同意を得てリストに加えます。

- SNSでの告知: TwitterやFacebookなどでメルマガの魅力を伝え、登録フォームへ誘導します。

- 実店舗での声かけ: 店舗での会計時や会員カード作成時に、メルマガ登録を案内します。

リストは一度集めて終わりではありません。継続的に質の高いリストを獲得し続ける仕組みを構築することが重要です。

③ メールマガジン配信ツールを選ぶ

集めたリストにメールを配信するために、専用の「メールマガジン配信ツール(メール配信システム)」を導入します。

個人のメールソフト(OutlookやGmailなど)のBCC機能を使って大量配信するのは絶対にやめましょう。宛先を誤って個人情報を漏洩させるリスクがあるだけでなく、迷惑メールと判定されやすく、そもそも一度に大量のメールを送信できない制限もあります。また、誰が開封したかといった効果測定もできず、配信停止の管理も手動で行う必要があり非効率です。

メールマガジン配信ツールを使えば、これらの問題をすべて解決できます。ツール選定の際は、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 機能: 自社の目的に合った機能が揃っているか。(例:HTMLメールエディタ、効果測定機能、セグメント配信、ステップメール、A/Bテスト機能など)

- 料金体系: 料金がどのように決まるか。(例:登録アドレス数に応じた「アドレス課金」、月間配信数に応じた「配信数課金」など)自社の配信規模に合った無駄のないプランを選びましょう。

- 操作性: 管理画面は直感的で、初心者でも使いやすいか。無料トライアルがあれば、実際に触って確かめてみるのがおすすめです。

- サポート体制: 不明点があった場合に、電話やメールで日本語のサポートを受けられるか。特に初めて導入する場合は重要なポイントです。

- セキュリティ: 個人情報であるメールアドレスを預けるため、セキュリティ対策が万全な信頼できるツールを選びましょう。

④ 配信する内容(コンテンツ)を作成する

ツールが決まったら、いよいよ配信するコンテンツを作成します。ここで立ち返るべきは、ステップ①で決めた「ターゲット」と「目的」です。読者はどんな情報を求めているのか、このメルマガを通じて何を達成したいのかを常に意識することが、質の高いコンテンツ作りの鍵となります。

読者が「登録してよかった」と感じるのは、自分にとって有益な情報が届いた時です。売り込みばかりのメルマガはすぐに飽きられ、配信停止に繋がります。

- コンテンツのアイデア例:

- お役立ち情報・ノウハウ系: ターゲットの課題を解決するヒント(例:「夏を乗り切るためのスキンケア術」「BtoBマーケティング成功の5つのステップ」)

- 最新情報・トレンド系: 業界のニュース、新商品情報、イベント告知など

- 限定コンテンツ系: メルマガ読者だけの割引クーポン、先行セール案内、限定記事など

- 事例・ストーリー系: 顧客の活用事例(架空のシナリオ)、製品の開発秘話、社員インタビューなど

- 構成のテンプレート化: 毎回ゼロから考えるのは大変なので、「冒頭の挨拶」「今週のトピック」「お知らせ」「編集後記」といった基本的な構成(テンプレート)を決めておくと、効率的に作成できます。

⑤ メールを配信する

コンテンツが完成したら、いよいよ配信です。しかし、「送信」ボタンを押す前には、必ず細心の注意を払って最終チェックを行いましょう。一度配信したメールは取り消せません。

- 配信前チェックリスト:

- 誤字脱字: 文章は声に出して読み返すと、間違いに気づきやすいです。

- 件名: ターゲットの興味を引く、魅力的な件名になっていますか?

- 送信者名: 誰からのメールか一目で分かるように設定されていますか?

- リンク: 挿入した全てのリンクが正しく機能するか、クリックして確認します。

- 表示確認(テスト配信): 本番と同じ内容のメールを自分宛に送り、PCや複数のスマートフォンで表示崩れが起きていないかを確認します。

- 法令遵守: 「特定電子メール法」で定められた送信者情報の表示や、配信停止(オプトアウト)の案内が明記されているかを確認します。

- 配信リスト: 本当にこのリストに送って良いか、最終確認します。

これらのチェックを怠ると、企業の信頼を損なう事態になりかねません。ダブルチェックの体制を整えるのが理想です。

⑥ 効果を測定して改善する

メールマガジンは、配信して終わりではありません。配信結果を分析し、次の改善に繋げる「PDCAサイクル」を回すことが最も重要です。メール配信ツールには、そのための詳細な分析機能が備わっています。

- 見るべき主要な指標:

- 開封率: 配信したメールがどれだけ開封されたかを示す割合。低い場合は、件名や配信タイミングに改善の余地があります。

- クリック率: 開封されたメールのうち、本文中のリンクがどれだけクリックされたかを示す割合。低い場合は、コンテンツの内容やCTA(行動喚起)の文言・デザインに課題があると考えられます。

- コンバージョン率: メール経由で商品購入や資料請求など、最終的な目標(コンバージョン)がどれだけ達成されたか。

- 配信停止率: 配信を停止した読者の割合。この数値が高い場合は、コンテンツの質や配信頻度が読者の期待と合っていない可能性があります。

これらのデータを元に、「件名のAパターンとBパターン、どちらが開封率が高いか?」「配信曜日は火曜と金曜、どちらがクリックされやすいか?」といった仮説を立て、A/Bテストなどを繰り返しながら、メルマガを最適化していきます。地道な改善の積み重ねが、大きな成果へと繋がるのです。

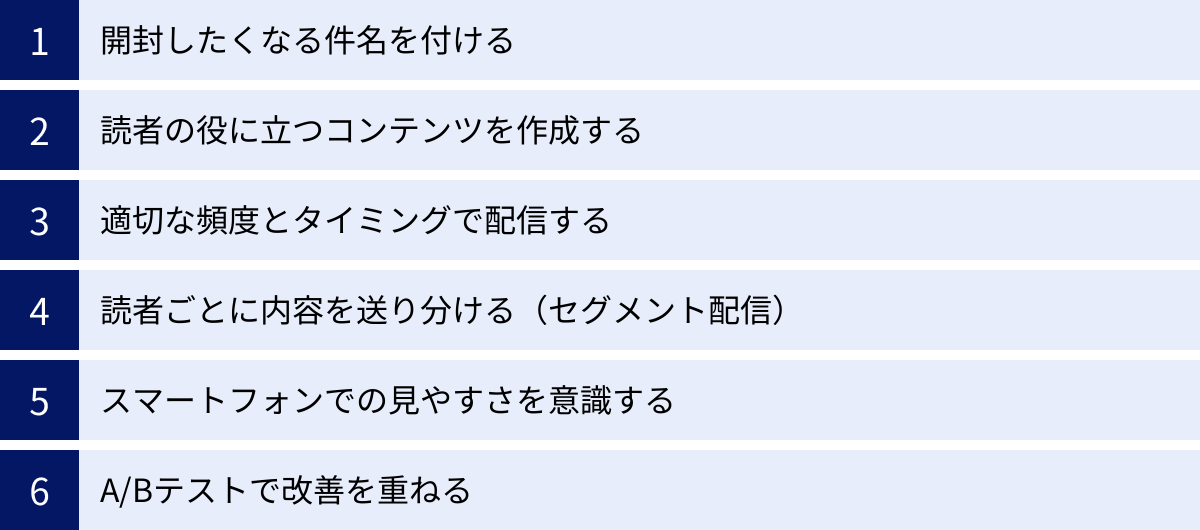

成果を出すメールマガジンの書き方・作り方のコツ

メールマガジンをただ配信するだけでなく、開封され、読まれ、そして行動を促すためには、いくつかの重要なコツがあります。ここでは、メルマガの成果を最大化するための具体的な6つのテクニックを紹介します。

開封したくなる件名を付ける

読者がメールボックスを開いたとき、数多くのメールの中からあなたのメルマガを開封するかどうかは、ほぼ「件名」で決まります。どんなに素晴らしい内容のメールを作成しても、開封されなければ意味がありません。件名は、メルマガの成果を左右する最初の、そして最大の関門です。

開封したくなる件名を作成するための具体的なテクニックは以下の通りです。

- 具体性とベネフィットを提示する: 読者がそのメールを読むことで何を得られるのか(ベネフィット)を具体的に示します。

- (悪い例)「新商品のお知らせ」

- (良い例)「【本日発売】〇〇の悩みを解決する、新発想の美容液が登場」

- 数字を入れて具体性を高める: 数字は具体性と信頼性を与え、人の目を引く効果があります。

- (悪い例)「Web集客のコツ」

- (良い例)「【初心者向け】Web集客を成功させる7つの具体的なコツ」

- 緊急性・限定性を活用する: 「今すぐ行動しないと損をする」という心理(FOMO: Fear of Missing Out)を刺激します。

- 例:「【本日23:59まで】全品20%OFFタイムセール開催中」

- 例:「【メルマガ読者様限定】先行予約の受付を開始しました」

- 好奇心を刺激する問いかけ: 読者に「え、どういうこと?」と思わせ、答えを知りたくなります。

- 例:「あなたのPCスキル、実は時代遅れになっていませんか?」

- パーソナライズ要素を入れる: 読者の名前や会社名を件名に入れることで、「自分宛のメールだ」と認識され、開封率が向上します。多くの配信ツールで自動挿入が可能です。

- 例:「〇〇様におすすめの製品が入荷しました」

- 文字数に配慮する: スマートフォンの普及により、メールはPCよりもスマホで読まれることが多くなりました。スマホのメールアプリで表示される件名の文字数は15〜20文字程度です。この範囲に最も伝えたいキーワードを入れるように意識しましょう。

これらのテクニックを組み合わせ、常に読者の視点に立って「自分ならこれを開封するか?」と自問自答することが重要です。

読者の役に立つコンテンツを作成する

件名で開封してもらえたら、次は本文で読者の期待に応えなければなりません。読者がメルマガを購読し続けてくれる理由は、そのメールが「自分にとって価値がある(役に立つ、面白い)」と感じるからです。

自社の商品やサービスを宣伝したい気持ちは分かりますが、売り込みばかりのメルマガはすぐに読者に飽きられ、配信停止の原因となります。大切なのは、「Giveの精神」です。まずは読者に価値を提供し、信頼関係を築くことを優先しましょう。マーケティングの世界では、「お役立ち情報:宣伝=9:1」のバランスが良いと言われることもあります。

- ペルソナの課題を解決する: 始めに設定したペルソナ(ターゲット読者像)が、日々どんなことに悩み、どんな情報を求めているかを徹底的に考え抜きます。その課題を解決するノウハウやヒントを提供することが、最も価値のあるコンテンツになります。

- 専門性を発揮する: 自社が持つ独自の知識や経験、データを惜しみなく提供しましょう。他では得られない専門的な情報は、読者にとって大きな価値となり、企業の権威性を高めます。

- ストーリーを語る: 単なる情報の羅列ではなく、製品開発の裏話や創業者の想い、社員の奮闘記といったストーリーは、読者の感情に訴えかけ、企業やブランドへの共感と親近感を育みます。

コンテンツの質を高めるためには、読者アンケートを実施して直接声を聞いたり、サイトのアクセス解析データから人気の記事を分析したりすることも有効です。常に読者ファーストの視点を忘れないことが、長期的に愛されるメルマガを作る秘訣です。

適切な頻度とタイミングで配信する

コンテンツの質と同じくらい重要なのが、配信の「頻度」と「タイミング」です。

- 配信頻度: 頻度が多すぎると「しつこい」と思われて配信停止に繋がり、少なすぎると存在を忘れられてしまいます。最適な頻度は業界やターゲットによって異なりますが、一般的には週に1回〜月に1回程度が目安とされています。「毎週金曜日の夕方に配信」のように、配信日時を固定すると、読者の生活リズムの中にメルマガが組み込まれ、「そろそろ届く頃だな」と心待ちにしてもらえる効果も期待できます。

- 配信タイミング: ターゲット層が最もメールをチェックしやすい時間帯を狙って配信することで、開封率を大きく改善できます。

- BtoB向け: 多くのビジネスパーソンがメールをチェックする火曜日〜木曜日の午前中(始業直後や昼休み前)が効果的とされています。週明けの月曜日は会議や他のメールで忙しく、週末の金曜日は見逃される可能性が高まります。

- BtoC向け: ターゲットのライフスタイルを考慮します。通勤中の朝8時台、昼休みの12時台、帰宅後リラックスしている夜20時〜22時台などが狙い目です。主婦層向けなら平日の昼間、学生向けなら夕方以降、といった具合に仮説を立てて検証します。

最適な頻度とタイミングを見つけるには、メール配信ツールの分析機能を活用し、実際に開封率が高い曜日や時間帯のデータを元に判断するのが最も確実な方法です。

読者ごとに内容を送り分ける(セグメント配信)

全ての読者に同じ内容のメールを送る「一斉配信」も悪くはありませんが、より高い成果を目指すなら「セグメント配信」の活用が不可欠です。セグメント配信とは、読者を特定の条件でグループ分け(セグメント化)し、そのグループごとに最適化された内容のメールを送る手法です。

自分に関係のない情報ばかり送られてくると、読者はそのメルマガに価値を感じなくなります。自分にパーソナライズされた情報が届けば、「自分のことを分かってくれている」と感じ、エンゲージメントは格段に高まります。

- セグメントの切り口(例):

- 属性データ: 年齢、性別、居住地、職業など

- 興味関心: 過去にクリックしたリンクのカテゴリ、閲覧した商品ページなど

- 行動履歴: 商品の購入者/未購入者、特定セミナーの申込者、カートに商品を入れたまま離脱した人、長期間メールを開封していない休眠顧客など

例えば、ECサイトであれば、「過去にレディース商品を購入した人には女性向けアイテムの特集を」「最終ログインが半年前の休眠顧客には、特別なカムバッククーポンを」といった形で送り分けることで、開封率やクリック率、そして最終的なコンバージョン率の大幅な向上が期待できます。

スマートフォンでの見やすさを意識する

総務省の調査によると、個人のインターネット利用機器はスマートフォンがパソコンを上回っており、この傾向は年々強まっています。(参照:総務省 令和5年通信利用動向調査)

これは、メールマガジンもスマートフォンで読まれることを大前提として作成する必要があることを意味します。PC画面で完璧に見えても、スマホで表示が崩れていては読んでもらえません。

- スマホ最適化(レスポンシブデザイン)のポイント:

- レスポンシブ対応のテンプレートを使用する: 多くのメール配信ツールには、デバイスの画面サイズに応じてレイアウトが自動で最適化される「レスポンシブデザイン」のテンプレートが用意されています。これを活用するのが最も簡単で確実です。

- フォントサイズ: 小さすぎると読みにくいため、最低でも14px、できれば16px程度を確保しましょう。

- 1行の文字数: 1行が長すぎると視線移動が大変です。30〜35文字程度で適度に改行を入れると格段に読みやすくなります。

- 画像の最適化: 画像はファイルサイズを圧縮し、表示速度が遅くならないように配慮します。また、画像が表示されなくても内容が伝わるように、必ずalt属性(代替テキスト)を設定します。

- CTAボタンとリンク: 指でタップしやすいように、ボタンは大きく、リンク同士の間隔は十分に空けるようにデザインします。

配信前には必ず、複数のスマートフォン実機や、ツールのプレビュー機能でスマホ表示を確認する習慣をつけましょう。

A/Bテストで改善を重ねる

メルマガ運用において、「絶対に成功する正解」は存在しません。成功の鍵は、仮説を立て、実行し、データを元に検証し、改善するというサイクル(PDCA)を継続的に回し続けることです。そのための最も強力な手法が「A/Bテスト」です。

A/Bテストとは、一部の要素だけが異なる2つのパターンのメール(AパターンとBパターン)を作成し、読者の一部にランダムで配信して、どちらの成果が高いかを比較検証する手法です。

- A/Bテストで検証できる要素:

- 件名: 最もテストされやすく、効果が出やすい要素。「【】を使う vs 使わない」「数字を入れる vs 入れない」など。

- 送信者名: 「企業名」vs「担当者名+企業名」など。

- CTA(Call to Action): ボタンの文言(「詳しくはこちら」vs「無料で試す」)、色(赤 vs 緑)、形、配置など。

- メインビジュアル: 人物の写真 vs 製品の写真など。

- コンテンツの長さ: 長文の詳細な記事 vs 短文で要点をまとめた記事など。

- 配信タイミング: 火曜日の午前10時 vs 木曜日の午後3時など。

A/Bテストを行う際の重要なルールは、一度にテストする要素は1つに絞ることです。件名とCTAボタンを同時に変えてしまうと、どちらの要素が成果に影響したのかが分からなくなってしまいます。地道なテストの繰り返しが、メルマガの成果を着実に高めていくのです。

メールマガジン配信の注意点

メールマガジンは効果的なマーケティング手法ですが、運用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。特に、法律の遵守と配信リストの適切な管理は、企業の信頼を維持し、トラブルを未然に防ぐために不可欠です。

特定電子メール法を遵守する

迷惑メールによる社会問題を受けて、日本では「特定電子メール法(正式名称:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」という法律が定められています。この法律は、広告・宣伝目的のメールを送信する際のルールを定めたものであり、メールマガジン配信を行う全ての事業者はこれを遵守する義務があります。

もし違反した場合は、個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。知らなかったでは済まされないため、必ず以下の3つのポイントを徹底しましょう。(参照:消費者庁 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント)

① 配信前に同意を得る(オプトイン)

特定電子メール法では、原則として、あらかじめメールの送信に同意した人に対してのみ、広告・宣伝メールを送ることができると定められています。これを「オプトイン」方式と呼びます。

- 同意の取得方法: Webサイトの登録フォームに「メールマガジンの配信に同意します」といったチェックボックスを設け、ユーザーが自らの意思でチェックを入れる形が一般的です。デフォルトでチェックが入っている状態は、同意を得たことにならない場合があるため注意が必要です。

- 同意の記録保存: いつ、誰が、どのフォームから同意したかという記録は、万が一のトラブルに備えて保存しておくことが強く推奨されます。多くのメール配信ツールでは、これらの情報が自動で記録されます。

- オプトインの例外: 名刺交換をした相手や、自社と取引関係にある相手など、一部例外的に同意なしで送信できるケースも定められていますが、解釈が難しい場合もあり、トラブルの原因になりやすいです。顧客との良好な関係を築くためにも、原則として全ての配信先からオプトインを取得するという運用を徹底するのが最も安全です。

② 送信者の情報を必ず表示する

受信者が、誰からのメールなのか、どこに連絡すれば良いのかを明確に理解できるよう、メール本文中に以下の情報を必ず表示しなければなりません。

- 送信者の氏名または名称: 個人の場合は氏名、法人の場合は会社名を記載します。

- 送信者の住所: 所在地を省略せずに記載します。

- 問い合わせ先: 苦情や問い合わせを受け付けるための電話番号、メールアドレス、またはWebフォームのURLなどを記載します。

これらの情報は、通常、メールの末尾にあるフッター部分にまとめて記載します。

③ 配信停止の方法を明記する(オプトアウト)

受信者が「もうこのメールは不要だ」と感じた場合に、いつでも簡単に配信を停止できる手続き方法を、分かりやすくメール本文中に表示する義務があります。これを「オプトアウト」と呼びます。

- 表示方法: 「メールマガジンの配信停止をご希望の方はこちら」といった文言と共に、配信停止手続きができるWebページのリンクを設置するのが一般的です。

- 手続きの簡便性: 配信停止手続きは、煩雑で分かりにくいものであってはなりません。数回のクリックで完了するような、簡単な手続きを提供する必要があります。

- 迅速な対応: 受信者から配信停止の依頼があった場合、事業者は遅滞なく配信リストからそのアドレスを削除しなければなりません。配信停止後もメールを送り続けることは、法律違反となります。

これらのルールは、メール配信ツールを利用すれば、フッターにテンプレートとして自動挿入されるなど、簡単に遵守できるようになっています。

配信リストを適切に管理する

法律遵守と並行して、メルマガの効果を最大化し、安定した運用を続けるためには、配信リストを常に健康な状態に保つ「リスト管理(リストメンテナンス)」が非常に重要です。

- リストクリーニングの実施:

- エラーアドレスの削除: 存在しないアドレスや、受信ボックスが満杯でメールが届かないアドレス(ハードバウンス)は、定期的にリストから削除しましょう。エラーアドレスに配信を続けると、送信元サーバーの評価が下がり、メール全体の到達率が悪化する原因となります。

- 休眠顧客の整理: 長期間(例:半年以上)一度もメールを開封していない読者は、「休眠顧客」と言えます。これらの読者に対しては、「〇〇様へ 最近お会いできていませんが…」といった特別な件名で掘り起こしキャンペーンを行うか、同意の上でリストから除外するなどの対応を検討します。アクティブでない読者を除外することで、より正確な開封率やクリック率を把握でき、配信コストの削減にも繋がります。

- セキュリティの確保:

- メールアドレスは、それ自体が重要な個人情報です。万が一、配信リストが外部に漏洩すれば、個々の読者に多大な迷惑をかけるだけでなく、企業の社会的信用を完全に失墜させる重大な事件に発展します。

- リストデータは厳重に管理し、アクセス権限を最小限に絞るなどの社内ルールを徹底しましょう。また、ツール選定の際には、十分なセキュリティ対策(ISMS認証の取得など)を講じている信頼性の高いメール配信ツールを選ぶことが極めて重要です。

健全なリストは、メールマーケティングにおける最も貴重な資産です。日頃から丁寧な管理を心がけましょう。

おすすめのメールマガジン配信ツール5選

メールマガジンを効果的に運用するためには、自社の目的や規模に合ったメールマガジン配信ツールの選定が不可欠です。ここでは、国内で人気が高く、信頼性のあるおすすめのツールを5つ厳選して紹介します。

注意:料金や機能は変更される可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

| ツール名 | 特徴 | 料金目安(月額) | 主なターゲット |

|---|---|---|---|

| 配配メール | シンプルな操作性と電話も可能な手厚いサポートが魅力。導入実績が豊富で特にBtoBに強い。 | 10,000円〜 | 中小企業、BtoB事業者 |

| HubSpot Marketing Hub | MA(マーケティングオートメーション)機能が統合されたオールインワンツール。CRMとの連携が非常に強力。 | 無料プランあり、有料プランは6,000円〜 | スタートアップ〜大企業 |

| Mailchimp | 世界的に有名なツール。デザイン性の高いテンプレートが豊富でクリエイティブなメールが作りやすい。 | 無料プランあり、有料プランは約1,700円〜($13〜) | 中小企業、BtoC、クリエイター |

| blastmail | 13年連続顧客導入数No.1の実績。到達率の高さと優れたコストパフォーマンスが強み。 | 3,000円〜 | 規模を問わず幅広い企業、官公庁 |

| WiLL Mail | ドラッグ&ドロップで直感的にHTMLメールが作れるエディタが特徴。高度な分析機能やコンサルティングも提供。 | 4,000円〜 | 中小企業〜大企業 |

① 配配メール

「配配メール」は、株式会社ラクスが提供するメール配信システムです。10,000社以上の導入実績を誇り、特に手厚いサポート体制に定評があります。管理画面はシンプルで直感的に操作できるように設計されており、初めてメール配信ツールを導入する企業でも安心して利用できます。

主な特徴:

- 手厚いサポート: 電話、メールでのサポートに対応しており、ツールの使い方からメールマーケティングのノウハウまで相談できます。専任担当者がつくプランもあり、伴走型の支援が期待できます。

- 分かりやすい分析機能: 開封率やクリック率といった基本指標はもちろん、誰が・いつ・どのリンクをクリックしたかといった詳細な分析が可能です。

- BtoBでの豊富な実績: BtoB企業の活用事例が多く、リードナーチャリングに役立つ機能が充実しています。

- セキュリティ: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格認証を取得しており、セキュリティ面でも安心です。

シンプルな操作性と充実したサポートを重視し、着実に成果を出していきたい中小企業やBtoB事業者におすすめのツールです。(参照:配配メール公式サイト)

② HubSpot Marketing Hub

「HubSpot Marketing Hub」は、世界120カ国以上で利用されているインバウンドマーケティングのプラットフォームです。メール配信は、その多機能なプラットフォームの中の一機能という位置づけですが、非常に高性能です。最大の強みは、無料から使えるCRM(顧客関係管理)と完全に統合されている点です。

主な特徴:

- CRMとの完全統合: 顧客の属性情報やWebサイトでの行動履歴、営業担当者とのやり取りなど、全ての顧客情報を一元管理し、それらのデータに基づいて高度なセグメント配信やパーソナライズが可能です。

- オールインワン: メール配信だけでなく、ランディングページ作成、フォーム作成、ブログ、SNS連携、チャットボットなど、マーケティングに必要なツールが一つにまとまっています。

- 豊富な無料機能: 無料プランでも、月間2,000通までのメール配信、CRM、フォーム作成などが利用でき、スモールスタートに最適です。

- 拡張性: ビジネスの成長に合わせて、MA(マーケティングオートメーション)機能などを追加できる有料プランにアップグレードできます。

将来的に本格的なマーケティングオートメーションの導入を視野に入れている企業や、顧客データを中心としたマーケティング活動を行いたい企業に最適なツールです。(参照:HubSpot公式サイト)

③ Mailchimp

「Mailchimp」は、世界中で圧倒的なシェアを誇る、アメリカ発のメールマーケティングプラットフォームです。デザイン性の高いテンプレートが豊富に用意されており、専門知識がなくてもプロフェッショナルな見た目のHTMLメールを簡単に作成できるのが魅力です。

主な特徴:

- 優れたデザイン性: クリエイティブで美しいテンプレートが多数用意されており、ドラッグ&ドロップで直感的にカスタマイズできます。ブランディングを重視するBtoC企業やクリエイターに人気です。

- 強力なA/Bテスト機能: 件名やコンテンツ、配信時間など、様々な要素でA/Bテストを簡単に行え、データに基づいた改善を支援します。

- 豊富な連携機能: ShopifyやWordPress、Salesforceなど、数多くの外部サービスと簡単に連携できます。

- グローバルスタンダード: UIは基本的に英語ですが、世界中で使われているため、Web上に使い方に関する情報が豊富にあります。

料金はドル建てで、無料プランも提供されています。デザイン性を重視し、世界基準のツールを使いたい企業におすすめです。(参照:Mailchimp公式サイト)

④ blastmail

「blastmail」は、株式会社ラクスライトクラウドが提供するメール配信ツールです。13年連続で顧客導入数No.1(東京商工リサーチ調べ)という実績が示す通り、多くの企業から支持されています。その理由は、シンプルな機能、高い到達率、そして優れたコストパフォーマンスにあります。

主な特徴:

- 圧倒的な導入実績と信頼性: 官公庁や大手企業を含む22,000社以上での導入実績があり、安心して利用できます。

- 高い到達率: 大量配信に特化した高速配信エンジンと、大手携帯キャリアやプロバイダとの連携による迷惑メール対策により、メールが確実に届く環境を構築しています。

- 優れたコストパフォーマンス: 登録アドレス数に応じた分かりやすい料金体系で、月額3,000円から利用可能です。配信数に制限がないため、配信頻度が高い企業にとってコストメリットが大きいです。

- シンプルな操作性: 複雑な機能を削ぎ落とし、「メールを作成して配信する」という基本的な操作に特化しているため、マニュアルを見なくても直感的に使えます。

難しい機能は不要で、とにかくシンプルに、低コストで、確実にメールを大量配信したいというニーズに最適なツールです。(参照:blastmail公式サイト)

⑤ WiLL Mail

「WiLL Mail」は、株式会社サパナが提供するメール配信システムです。このツールの最大の特徴は、誰でも簡単に本格的なHTMLメールが作成できる高機能なエディタにあります。また、分析機能やコンサルティングサポートも充実しています。

主な特徴:

- 直感的なHTMLエディタ: ドラッグ&ドロップの簡単操作で、レスポンシブ対応のHTMLメールが思い通りに作成できます。レイアウトの自由度も高く、デザインにこだわりたい企業に最適です。

- 高度な分析機能: 開封・クリック分析はもちろん、メール内のどの部分がクリックされたかを可視化する「ヒートマップ分析」や、コンバージョン測定など、詳細な効果測定が可能です。

- 充実のサポート体制: ツールの提供だけでなく、専任のコンサルタントがメルマガ運用の戦略立案から改善提案までをサポートしてくれるプランもあります。

- セキュリティと安定性: ISMS認証を取得し、大手企業や金融機関でも利用される高いセキュリティ基準と、安定した配信インフラを備えています。

HTMLメールのデザインにこだわり、データ分析を基に戦略的なメールマーケティングを実践していきたい企業におすすめのツールです。(参照:WiLL Mail公式サイト)

まとめ

この記事では、メールマガジン(メルマガ)の基本的な概念から、その目的とメリット、具体的な始め方、そして成果を出すための書き方のコツや注意点まで、幅広く解説してきました。

メールマガジンは、単に情報を一斉配信するだけの古いツールではありません。正しく理解し、戦略的に活用すれば、見込み客を優良顧客へと育成し、既存顧客との間に深く長期的な信頼関係を築き、最終的にビジネスの成長を力強く後押しする、極めて費用対効果の高いコミュニケーションチャネルとなり得ます。

最後に、メールマガジンを成功に導くための最も重要なポイントを再確認しましょう。

- 明確な目的とターゲット設定: 「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいのか」を常に明確に意識することが、全ての施策の出発点となります。

- 読者ファーストのコンテンツ: 売り込みたい気持ちを抑え、まずは読者の課題解決に役立つ有益な情報を「与える」ことに徹しましょう。信頼はその先に生まれます。

- 法令遵守とリスト管理: 「特定電子メール法」を守ることは絶対条件です。また、配信リストという貴重な資産を常に健全な状態に保つことが、安定した運用の基盤となります。

- 継続的な測定と改善(PDCA): 配信して終わりではなく、開封率やクリック率といったデータを分析し、A/Bテストなどを繰り返しながら改善を続ける地道な努力が、大きな成果の違いを生み出します。

SNSや動画など新しいメディアが次々と登場する中でも、メールマガジンが持つ「顧客と直接繋がれる」という本質的な価値は、今後も変わることはないでしょう。

この記事を参考に、ぜひあなたのビジネスにメールマガジンを取り入れ、顧客との新たな関係構築への第一歩を踏み出してみてください。最初は小さな一歩からでも、継続することが大きな力となります。