現代の市場は、顧客ニーズの多様化、テクノロジーの進化、そしてグローバルな競争の激化により、ますます複雑になっています。このような環境下で企業が持続的に成長するためには、場当たり的な施策ではなく、体系的で一貫性のあるマーケティング戦略が不可欠です。その戦略の根幹をなし、具体的なアクションプランへと落とし込むための強力な思考のフレームワークが「マーケティングミックス」です。

マーケティングミックスを理解し、正しく活用することは、自社の製品やサービスの価値を最大限に引き出し、ターゲット顧客に的確に届け、競合との差別化を図る上で極めて重要です。この記事では、マーケティングミックスの基本的な考え方から、代表的なフレームワークである「4P」「4C」、さらにはその応用形まで、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、マーケティングミックスとは何か、なぜ重要なのか、そして自社のビジネスにどのように活用すればよいのかが明確に理解できるでしょう。

目次

マーケティングミックスとは

マーケティング活動を成功に導くためには、まずその基盤となる考え方を理解する必要があります。マーケティングミックスは、数あるマーケティング理論の中でも特に実践的で、古くから多くの企業で活用されてきた重要な概念です。ここでは、その本質と、現代においてなぜこれほどまでに重要視されるのかを掘り下げていきます。

企業がコントロールできる要素を組み合わせて効果を最大化する考え方

マーケティングミックスとは、端的に言えば「企業がマーケティング目標を達成するために、コントロール可能な複数のマーケティング要素を戦略的に組み合わせること」を指します。重要なのは「コントロール可能」という点と、「組み合わせる(ミックスする)」という点です。

企業を取り巻く環境には、経済動向、法規制、競合の戦略、文化的なトレンドなど、自社の努力だけではコントロールが難しい「外部環境」が存在します。一方で、自社の製品をどのような品質やデザインにするか、価格をいくらに設定するか、どこで販売するか、どのように宣伝するかといった要素は、企業が自らの意思で決定できます。これらが「コントロール可能な要素」です。

マーケティングミックスは、これらのコントロール可能な要素を、個別に最適化するのではなく、一つのまとまりとして捉え、各要素が互いに連携し、相乗効果(シナジー)を生み出すように設計することを目指します。この「ミックス」という考え方が、マーケティングミックスの核心です。

例えば、非常に革新的で高品質な製品(Product)を開発したとします。しかし、その価値に見合わないほど高すぎる価格(Price)を設定してしまえば、顧客は手を出しません。あるいは、ターゲット顧客が全く訪れないような場所(Place)でしか販売していなければ、製品の存在すら知られずに終わってしまいます。さらに、製品の魅力が全く伝わらない宣伝(Promotion)しか行わなければ、せっかくの品質も意味がありません。

このように、どれか一つの要素だけが優れていても、他の要素とのバランスが悪ければ、マーケティング活動全体として失敗に終わってしまうのです。製品、価格、流通、販促といった各要素が、まるでオーケストラの楽器のように、それぞれが役割を果たしつつも見事に調和して初めて、顧客の心を動かす美しい音楽(=マーケティングの成功)を奏でられます。

マーケティング戦略の全体像の中で、マーケティングミックスは、市場環境の分析や、事業の方向性を定めるSTP分析(後述)の後、具体的な実行計画(アクションプラン)を策定する段階で活用されます。つまり、「誰に、どのような価値を提供するか」という大枠が決まった後、「その価値を、具体的にどのような製品、価格、チャネル、コミュニケーションで実現するのか」を定義するための、設計図の役割を果たすのです。

マーケティングミックスが重要視される理由

では、なぜ今、このマーケティングミックスという考え方が改めて重要視されているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境が抱えるいくつかの大きな変化があります。

1. 市場の複雑化と顧客ニーズの多様化

現代は、価値観やライフスタイルが非常に多様化した時代です。かつてのように、テレビCMで同じメッセージを流せば誰もが同じ商品を欲しがる、という時代は終わりました。年齢や性別といった単純な属性だけでは捉えきれない、細分化されたニーズを持つ顧客層が無数に存在します。このような市場で成果を出すには、それぞれのターゲット顧客に合わせた「オーダーメイド」のマーケティングアプローチが必要不可欠です。マーケティングミックスは、このオーダーメイドのアプローチを設計するための、非常に有効なフレームワークとなります。

2. 競争の激化と差別化の必要性

インターネットの普及により、あらゆる企業がグローバル市場に容易にアクセスできるようになり、同時に、スタートアップ企業が次々と新しいビジネスモデルで参入してくるなど、業界を問わず競争は激化の一途をたどっています。このような環境で生き残るためには、競合他社との明確な「違い」を打ち出し、顧客から選ばれる理由を創り出さなければなりません。マーケティングミックスは、製品、価格、流通、販促のあらゆる側面から自社の独自性を追求し、持続的な競争優位性を構築するための戦略的ツールとして機能します。

3. 限られた経営資源の有効活用

企業がマーケティング活動に投下できる予算、人材、時間といった経営資源は有限です。考えられる施策を場当たり的に実行していては、すぐにリソースが枯渇してしまいます。マーケティングミックスを活用することで、自社の戦略に基づき、各施策の優先順位を明確にできます。そして、最も効果が見込まれる要素に資源を集中投下することで、ROI(投資対効果)を最大化することが可能になります。

4. 部門間の連携促進と意思決定の円滑化

効果的なマーケティング活動は、マーケティング部門だけで完結するものではありません。製品開発、営業、広報、カスタマーサポートなど、社内の様々な部門が連携する必要があります。マーケティングミックス(特に後述する4P)という共通言語を用いることで、各部門が「全体として何を目指しているのか」を共有し、一貫性のある方針のもとで各自の役割を果たすことができます。これにより、部門間の壁がなくなり、迅速でブレのない意思決定が促進されます。

5. 戦略の体系的な評価と改善

「やりっぱなし」にしないことも、マーケティングの成功には欠かせません。マーケティングミックスは、戦略を具体的な要素に分解しているため、施策の実行後にその成果を評価しやすいという利点があります。売上が伸び悩んだ際に、それが「製品の問題なのか」「価格設定のミスなのか」「流通チャネルが悪いのか」「プロモーションが響かなかったのか」を体系的に分析できます。このように、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し、継続的にマーケティング活動を改善していくための強固な基盤となるのです。

これらの理由から、マーケティングミックスは単なる古典的な理論に留まらず、変化の激しい現代市場を勝ち抜くための、極めて実践的な経営ツールとして位置づけられています。

マーケティングミックスの代表的フレームワーク「4P」

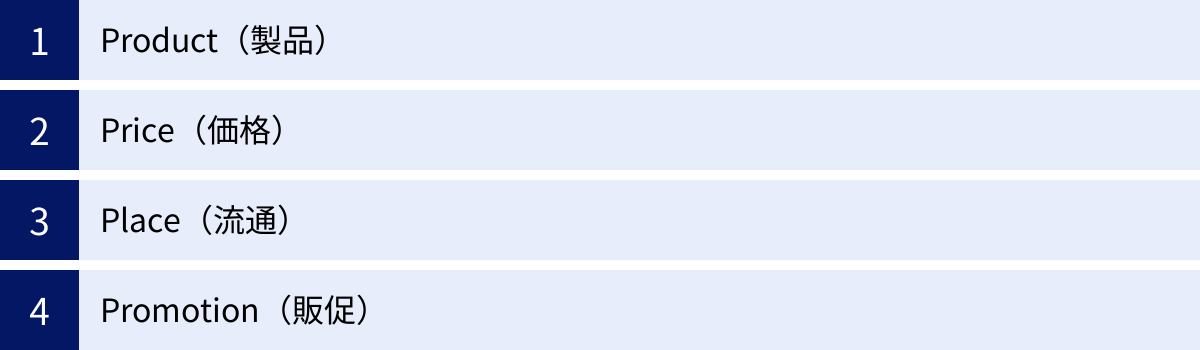

マーケティングミックスを具体的に考える上で、最も有名で基本的なフレームワークが「4P分析」です。1960年にアメリカの学者エドモンド・ジェローム・マッカーシーによって提唱されて以来、長きにわたってマーケティング戦略立案の土台として活用されてきました。4Pは、企業がコントロール可能な要素を「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」という4つの頭文字で整理したものです。これらはすべて企業(売り手)側の視点から構成されています。

Product(製品)

「Product(製品)」は、マーケティングミックスの出発点であり、顧客が抱える課題を解決したり、欲求(ニーズやウォンツ)を満たしたりするための「モノ」や「サービス」そのものを指します。顧客に価値を提供する核となる要素であり、ここが魅力的でなければ、他の3つのPをいくら工夫しても成功は望めません。

Product戦略を考える際には、単に製品の物理的な機能だけでなく、より広い範囲の要素を検討する必要があります。

- 品質: 製品の性能、耐久性、信頼性など。

- デザイン: 外観の美しさ、使いやすさ(UI/UX)、形状、色など。

- 機能: 製品が持つ具体的な能力やスペック。

- ブランド名: 製品や企業を識別し、特定のイメージや信頼性を与える名称。

- パッケージング: 製品を保護し、魅力を伝え、情報を表示する容器や包装。

- サイズ・バリエーション: 容量、大きさ、色展開などの選択肢。

- 保証・アフターサービス: 購入後のサポート体制、修理サービス、返品ポリシーなど。

さらに、製品が顧客に提供する価値を深く理解するためには、「製品の3層構造」という考え方が役立ちます。

- 製品の中核(コア): 顧客がその製品を購入することで得られる、根本的な便益(ベネフィット)を指します。例えば、ドリルを購入する人が本当に欲しいのは「ドリル本体」ではなく「穴」である、という有名な言葉があります。この「穴」が製品の中核です。自動車なら「自由な移動」、化粧品なら「美しくなること」や「自信」が中核価値にあたります。

- 製品の実体(形態): 中核となる価値を具体的に形にしたものです。品質、機能、デザイン、ブランド名、パッケージなど、製品の物理的な特徴がこれにあたります。自動車であれば、エンジンの性能、燃費、車体のデザイン、シートの座り心地などが実体です。

- 製品の付随機能(拡大): 製品の実体に付帯して提供される、追加的なサービスや便益です。保証、アフターサービス、納品方法、支払い条件などが含まれます。スマートフォンの場合、アプリストアの充実度や、メーカーによる手厚いサポート体制が付随機能にあたり、製品全体の魅力を大きく左右します。

優れたProduct戦略とは、これら3つの層すべてにおいて、ターゲット顧客にとって魅力的な価値を設計し、提供することです。

Price(価格)

「Price(価格)」は、顧客がその製品やサービスを手に入れるために支払う金銭的な対価を指します。価格は、企業の収益に直接結びつく非常に重要な要素であると同時に、製品の価値を顧客に伝え、ブランドイメージを形成する役割も担います。安すぎれば利益が出ず、高すぎれば顧客に敬遠されます。また、「安い=品質が低い」「高い=高品質」といったように、価格は品質のシグナルとしても機能します。

価格戦略の検討要素には、定価、割引、リベート(割戻金)、支払い期間、信用取引条件などが含まれます。価格を決定するためのアプローチは、主に3つに大別されます。

- コスト志向型価格設定: 製品の製造コストや販売管理費など、かかった費用(コスト)に一定の利益(マージン)を上乗せして価格を決める方法です。計算がシンプルで、確実に利益を確保しやすいというメリットがあります。しかし、顧客がその価格に価値を感じるか、あるいは競合の価格はいくらか、といった市場の視点が欠けているため、機会損失や販売不振を招く可能性があります。

- 需要志向型(価値志向型)価格設定: 顧客がその製品に対して「どれくらいの価値を感じるか(=いくらまでなら払ってもよいか)」を基準に価格を決めるアプローチです。顧客の知覚価値に基づいて価格を設定するため、企業の利益を最大化できる可能性があります。高級ブランド品やコンサルティングサービスなど、付加価値の高い製品・サービスで採用されます。ただし、顧客が感じる価値を正確に測定することは非常に難しいという課題があります。

- 競争志向型価格設定: 競合他社の価格を基準にして、それより高く、同じくらいに、あるいは低く設定する方法です。市場での自社のポジションを意識した価格設定であり、多くの業界で一般的に用いられます。市場の実勢価格に合わせることで大きな失敗はしにくいですが、他社の価格戦略に追随する形になるため、価格競争に巻き込まれやすいというデメリットがあります。

これらのアプローチを組み合わせ、自社のブランド戦略や製品のポジショニングに合った、最適な価格を見つけ出すことがPrice戦略の要諦です。

Place(流通)

「Place(流通)」は、製品やサービスをターゲット顧客の手元に届けるための経路(チャネル)や場所を指します。どんなに優れた製品を適正な価格で用意しても、顧客がそれを簡単に入手できなければ意味がありません。Place戦略は、顧客との物理的・時間的な接点をいかに構築するかを考える要素です。

検討すべき要素には、販売チャネル、店舗の立地、品揃え、在庫管理、輸送・物流システムなどが含まれます。流通チャネルは、大きく「直接販売」と「間接販売」に分かれます。

- 直接販売(ゼロ段階チャネル): メーカーが卸売業者や小売業者を介さずに、直接消費者に販売する方法です。自社のECサイト、直営店、訪問販売などがこれにあたります。顧客と直接コミュニケーションが取れ、高い利益率を確保できる一方、自社で全ての販売機能を担うため、多大なコストと労力がかかります。

- 間接販売: メーカーと消費者の間に、卸売業者や小売業者といった中間業者が入る方法です。

- 一段階チャネル: メーカー → 小売業者 → 消費者(例:アパレルブランドがセレクトショップに卸す)

- 二段階チャネル: メーカー → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者(例:食品メーカーがスーパーで販売する)

近年では、実店舗(オフライン)とECサイト(オンライン)を組み合わせ、顧客が好きな方法で購入できるオムニチャネル戦略が重要になっています。オンラインで注文して店舗で受け取ったり、店舗で実物を見てオンラインで購入したりと、顧客の利便性を最大限に高めることがPlace戦略の大きな課題です。

Promotion(販促)

「Promotion(販促)」は、製品やサービスの存在や魅力をターゲット顧客に認知させ、理解を促し、最終的に購買へと結びつけるための一連のコミュニケーション活動を指します。ただ「良いモノを作れば売れる」時代ではないため、顧客との効果的なコミュニケーションは不可欠です。

Promotion戦略は、通常「プロモーションミックス」と呼ばれる複数の手法を組み合わせて実行されます。

- 広告(Advertising): テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアや、インターネット広告(リスティング広告、SNS広告、動画広告など)を通じて、不特定多数のターゲットにメッセージを届ける手法です。広い認知を獲得するのに有効です。

- 販売促進(Sales Promotion): クーポン、割引セール、サンプリング、景品、ポイントプログラムなど、短期的な購買意欲を刺激するための活動です。直接的な売上向上に繋がりやすいという特徴があります。

- パブリックリレーションズ(PR/Publicity): プレスリリースの配信、記者会見の開催、メディアへの情報提供などを通じて、テレビ番組やニュースサイトなどで自社や製品を客観的な情報として取り上げてもらう活動です。広告と比べて信頼性が高く、低コストで大きな影響力を持つことがあります。

- 人的販売(Personal Selling): 営業担当者や販売員が、顧客と直接対面して製品説明や提案を行う活動です。顧客一人ひとりに合わせた柔軟な対応が可能で、高価な製品やBtoB(企業間取引)において特に重要となります。

これらの手法を、ターゲット顧客の特性や、製品ライフサイクルの段階(導入期、成長期、成熟期、衰退期)に合わせて適切に組み合わせることが、効果的なPromotion戦略の鍵となります。

顧客視点のフレームワーク「4C」

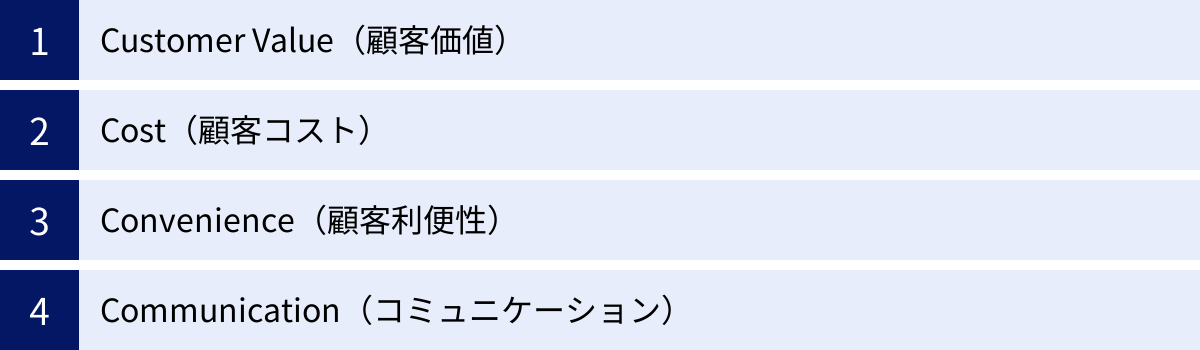

4Pが長らくマーケティングの基本とされてきましたが、市場が成熟し、買い手(顧客)の力が強くなるにつれて、「企業視点(売り手目線)が強すぎる」という批判も生まれるようになりました。そこで1990年代に、広告学者のロバート・ラウターボーンによって提唱されたのが、徹底的に顧客の視点に立ったフレームワーク「4C」です。

4Cは、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(顧客利便性)」「Communication(コミュニケーション)」という4つの要素で構成されており、4Pの各要素と対になる形で考えられています。

Customer Value(顧客価値)

「Customer Value(顧客価値)」は、4Pの「Product(製品)」に対応する概念です。企業が「何を売るか(Product)」を考えるのに対し、顧客は「その製品やサービスから、どのような価値や便益(ベネフィット)が得られるか」を考えています。この顧客にとっての価値こそがCustomer Valueです。

重要なのは、製品の機能やスペックそのものではなく、それによって顧客のどのような課題が解決され、どのような欲求が満たされるのか、という「コト」の視点で捉えることです。例えば、高性能なカメラを売る場合、企業側は「2000万画素、光学5倍ズーム」といったスペック(Product)をアピールしがちです。しかし、顧客が求めているのは「子供の成長の瞬間を、美しく感動的に記録に残したい」という価値(Customer Value)かもしれません。

顧客価値は、大きく3つの種類に分類できます。

- 機能的価値: 製品の基本的な機能がもたらす価値。「時間が正確にわかる」「速く移動できる」「汚れがよく落ちる」など。

- 情緒的価値: その製品を所有・使用することで得られる、誇り、安心感、楽しさ、ステータスといった感情的な満足感。「このブランドの服を着ると自信が持てる」「このカフェにいるとリラックスできる」など。

- 自己実現価値: 製品やサービスを通じて、自分の理想や目標に近づける、なりたい自分になれるという感覚。「この学習教材でスキルを身につけ、キャリアアップする」といった価値。

マーケティング戦略を立てる上で、まず「我々の顧客にとっての本当の価値は何か?」を深く洞察することが、すべての始まりとなります。

Cost(顧客コスト)

「Cost(顧客コスト)」は、4Pの「Price(価格)」に対応します。企業が設定する「価格(Price)」は、顧客が負担するコストの一部に過ぎません。Costは、顧客が製品やサービスを手に入れて利用するまでにかかる、金銭的・非金銭的なすべての負担を指します。

顧客が支払うコストの内訳は多岐にわたります。

- 金銭的コスト: 製品の価格そのもの、送料、手数料、維持費など。

- 時間的コスト: 商品情報を探す時間、店舗へ移動する時間、レジや手続きで待つ時間、使い方を学習する時間など。

- 心理的コスト: 「この選択で本当に良いのだろうか」という購入決定のストレス、「使いこなせなかったらどうしよう」という不安、複雑な手続きへの煩わしさなど。

- 身体的コスト: 店舗まで歩いたり、重い荷物を運んだりする肉体的な労力。

企業は、単に製品価格を下げるだけでなく、これらの時間的・心理的・身体的コストをいかに低減できるかという視点を持つことが重要です。例えば、ECサイトは送料(金銭的コスト)がかかる場合がありますが、店舗への移動や商品を探す手間(時間的・身体的コスト)を大幅に削減できるため、トータルでの顧客コストが低いと評価されることがあります。

Convenience(顧客利便性)

「Convenience(顧客利便性)」は、4Pの「Place(流通)」に対応する概念です。企業が「どこで売るか(Place)」を考えるのに対し、顧客は「いかに簡単に、手間なく、都合の良い方法でそれを手に入れられるか」を重視します。

Convenienceは、単に物理的な場所の近さだけを意味しません。

- 場所の利便性: 店舗の立地が良い、店舗数が多い、オンラインで購入できるなど。

- 時間の利便性: 24時間いつでも注文できる、注文から受け取りまでの時間が短い、営業時間が長いなど。

- 入手の利便性: 注文プロセスがシンプル、多様な決済方法に対応している、定期的に自動で届く(サブスクリプション)など。

- 利用の利便性: 製品の使い方が直感的で分かりやすい、マニュアルが充実しているなど。

フードデリバリーサービスは、レストランという「Place」から、顧客の自宅やオフィスという「Convenience」へと価値提供の軸をシフトさせた典型例です。企業の都合ではなく、顧客のライフスタイルや行動パターンに合わせて、いかにストレスなくアクセスできる環境を提供できるかが、Convenience向上の鍵となります。

Communication(コミュニケーション)

「Communication(コミュニケーション)」は、4Pの「Promotion(販促)」に対応します。企業からの一方的な情報発信である「Promotion」に対し、「Communication」は企業と顧客との間で行われる「双方向の対話」を意味します。

インターネットやSNSが普及した現代において、顧客はもはや情報を受け取るだけの存在ではありません。レビューサイトへの書き込み、SNSでのシェアやコメント、企業への問い合わせなど、積極的に自らの意見を発信し、他の消費者の購買行動にも大きな影響を与えます。

企業は、こうした顧客の声を真摯に受け止め、対話を通じて関係性を築いていく必要があります。

- SNSアカウントでの顧客からの質問やコメントへの丁寧な返信。

- 顧客からのフィードバックや要望を収集し、製品開発やサービス改善に活かす仕組みの構築。

- ユーザー同士が交流できるオンラインコミュニティの運営。

- 顧客の購買履歴や行動に基づいて、一人ひとりに最適化された情報を提供するパーソナライゼーション。

このような双方向のコミュニケーションを通じて顧客との信頼関係(エンゲージメント)を深めることが、短期的な売上だけでなく、長期的にブランドを愛してくれるロイヤルカスタマーの育成に繋がります。

4Pと4Cの違いと関係性

4Pと4Cは、それぞれ異なる視点からマーケティングを捉えるフレームワークですが、どちらか一方が優れているというわけではありません。両者の違いを正確に理解し、相互補完的に活用することが、現代のマーケティング戦略を成功させる鍵となります。

企業視点の4Pと顧客視点の4C

4Pと4Cの最も本質的な違いは、その視点が「企業(売り手)」にあるか、「顧客(買い手)」にあるかです。4Pは「自社が何をコントロールして市場に働きかけるか」という内向きの視点であり、4Cは「顧客はそれをどのように受け止め、何を求めているか」という外向きの視点です。

この視点の違いは、それぞれのフレームワークが答えようとする問いに明確に表れています。

- 4Pが問うこと:

- 我々はどのような製品(Product)を作るべきか?

- それをいくらの価格(Price)で売るべきか?

- それをどこで(Place)売るべきか?

- それをどのように販促(Promotion)すべきか?

- 4Cが問うこと:

- 顧客はどのような価値(Customer Value)を求めているか?

- 顧客はどれほどの負担(Cost)なら許容できるか?

- 顧客にとって最も都合の良い(Convenience)入手方法は何か?

- 顧客はどのような対話(Communication)を望んでいるか?

この関係性を表にまとめると、以下のようになります。

| 企業視点(4P) | 対応する顧客視点(4C) | 視点の転換 |

|---|---|---|

| Product(製品) | Customer Value(顧客価値) | 企業が提供する「モノの機能」から、顧客が得る「課題解決や満足感」へ |

| Price(価格) | Cost(顧客コスト) | 企業が設定する「販売価格」から、顧客が支払う「金銭的・非金銭的な総負担」へ |

| Place(流通) | Convenience(顧客利便性) | 企業が用意する「販売チャネル」から、顧客にとっての「入手のしやすさ・手軽さ」へ |

| Promotion(販促) | Communication(コミュニケーション) | 企業からの「一方的な宣伝・広告」から、顧客との「双方向の対話・関係構築」へ |

このように、4Pと4Cは鏡合わせのような関係にあり、同じ事象を異なる立場から見ています。4Pが「企業の論理」であるならば、4Cは「顧客の論理」と言えるでしょう。

4Pと4Cを組み合わせて活用することが重要

4Pと4Cは対立する概念ではなく、むしろ相互に補完し合うことで真価を発揮します。現代のマーケティングにおいては、この両輪をバランスよく回すことが不可欠です。

理想的な活用プロセスは、「まず4Cで顧客の世界を深く理解し、そこから得られた洞察(インサイト)を、4Pを使って具体的な実行計画に落とし込む」という流れです。顧客不在のまま企業都合の4Pを設計してしまうと、「良い製品を作ったはずなのに、なぜか売れない」という典型的な失敗に陥りがちです。

具体的な活用フローを考えてみましょう。

- 【Step 1】 4C分析で顧客インサイトを発見する

- Customer Value: ターゲット顧客は「平日の忙しい夜でも、罪悪感なく、手軽に栄養バランスの取れた温かい食事をとりたい」という価値を求めている。

- Cost: 「外食するよりは安く抑えたいが、コンビニ弁当では満足できない。準備と片付けの手間(時間的コスト)をかけたくない」というコスト感覚を持っている。

- Convenience: 「仕事帰りにスマホで注文し、自宅に着く頃に届けてほしい。受け取り時間の指定も柔軟にできてほしい」という利便性を望んでいる。

- Communication: 「アレルギー情報や栄養成分について、チャットで気軽に質問したい。他の利用者のアレンジレシピなども参考にしたい」と考えている。

- 【Step 2】 4Pで具体的な施策に落とし込む

- Product: 上記の顧客インサイトに基づき、「管理栄養士監修の冷凍ミールキット」を開発する。湯煎や電子レンジで10分で完成する手軽さを実現。

- Price: 1食あたりの価格を、外食の平均単価とコンビニ弁当の中間程度に設定。初回お試しセットや複数食割引で、購入のハードルを下げる。

- Place: 自社のECサイトと公式アプリでのみ販売。詳細な配達時間指定が可能な独自の配送網を構築する。

- Promotion: 働く女性に人気のライフスタイル系メディアでタイアップ記事を掲載。SNSで調理の簡単さを伝える動画を配信し、公式サイトにはチャットボットを導入して24時間質問に対応。ユーザー投稿のレシピコンテストを実施する。

このように、4Cを戦略の出発点に置くことで、顧客の真のニーズからズレることなく、一貫性のある強力な4Pミックスを構築できます。4Pは、4Cで描いた顧客への価値提供というゴールを達成するための、具体的な「手段」を定義するツールと位置づけることが重要です。

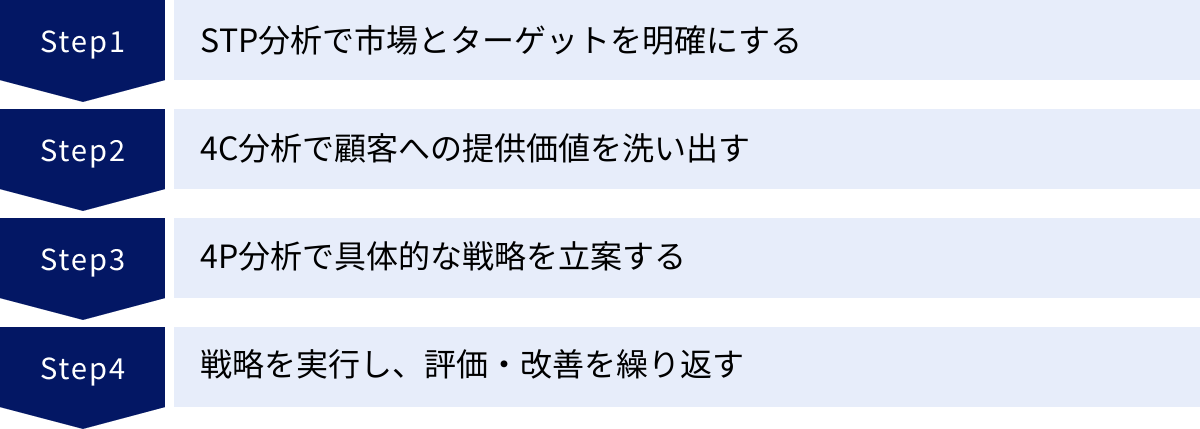

マーケティングミックスの活用手順4ステップ

マーケティングミックスは、単にフレームワークを学ぶだけでは不十分です。実際のビジネスシーンで成果を出すためには、正しい手順に沿って戦略を構築し、実行・改善していくプロセスが不可欠です。ここでは、マーケティングミックスを効果的に活用するための具体的な4つのステップを解説します。

① STP分析で市場とターゲットを明確にする

マーケティングミックス(4P/4C)を検討する以前に、必ず行わなければならないのがSTP分析です。これは、マーケティング戦略の土台となる非常に重要なプロセスであり、「誰に、どのような価値を提供するか」という事業の根幹を定める作業です。これが曖昧なままでは、どれだけ精巧な4P/4Cを組んでも、的外れなものになってしまいます。

STP分析は、以下の3つの要素で構成されます。

- Segmentation(セグメンテーション:市場細分化)

市場全体を、同じようなニーズや性質を持つ小規模なグループ(セグメント)に分割するプロセスです。市場を細分化することで、それぞれのグループの特性を深く理解できます。セグメンテーションの切り口には、以下のような変数があります。- 地理的変数(ジオグラフィック): 国、地域、都市規模、気候など。

- 人口動態変数(デモグラフィック): 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成など。

- 心理的変数(サイコグラフィック): ライフスタイル、価値観、性格、興味・関心など。

- 行動変数(ビヘイビアル): 購入頻度、使用率、求めるベネフィット、ロイヤルティなど。

- Targeting(ターゲティング:ターゲット市場の選定)

セグメンテーションによって細分化された市場の中から、自社が狙うべき最も魅力的なセグメントを選び出すプロセスです。ターゲットを選定する際には、市場規模、成長性、収益性、競合の状況、そして自社の強み(独自技術、ブランド力など)との適合性などを総合的に評価します。すべての顧客を満足させることは不可能です。自社が最も価値を提供でき、かつ競争優位を築ける市場に資源を集中させることが重要です。 - Positioning(ポジショニング)

選定したターゲット市場において、顧客の心(マインド)の中に、競合製品と比べて自社製品をどのように位置づけ、認識してもらいたいかを明確にするプロセスです。「高品質だが高価格」「低価格で十分な品質」「ユニークなデザイン」など、自社製品の独自の立ち位置を定義します。このポジショニングが、後のマーケティングミックス全体の方向性を決定づける羅針盤となります。

② 4C分析で顧客への提供価値を洗い出す

STP分析によって「誰に(Targeting)」「どのような立ち位置で(Positioning)」アプローチするかが決まったら、次はそのターゲット顧客を徹底的に深く理解するフェーズに入ります。ここで活躍するのが、顧客視点のフレームワーク「4C」です。

このステップの目的は、机上の空論ではなく、生きた顧客のインサイト(本音や深層心理)を発見することです。

- Customer Value(顧客価値): ターゲット顧客が日々の生活や仕事の中で抱えている「不満」「不安」「不便」は何か? 彼らが本当に解決したい課題、満たしたい欲求は何か? アンケート調査や顧客インタビュー、行動データ分析(Webサイトの閲覧履歴など)を通じて、彼らが求める本質的な価値を探ります。

- Cost(顧客コスト): 顧客が製品・サービスを利用する上で、どのような負担を感じているか? 価格はもちろん、時間、手間、精神的なストレスなど、あらゆる側面からコストを洗い出します。カスタマージャーニーマップ(顧客が製品を認知してから購入・利用後に至るまでの一連の体験を図式化したもの)を作成し、各接点での顧客の感情や負担を可視化するのも非常に有効な手法です。

- Convenience(顧客利便性): 顧客は普段、どこで情報を集め、どこでモノを買い、どのような生活導線で動いているか? どうすれば、もっと楽に、もっとストレスなく自社の製品にアクセスできるようになるか? 競合他社の提供方法とも比較しながら、利便性を向上させるためのヒントを探します。

- Communication(コミュニケーション): 顧客はどのようなメディアに日常的に接触しているか?(SNS、Webメディア、雑誌など) 企業からの一方的な情報提供と、双方向の対話のどちらを好むか? どのようなトーン&マナーのコミュニケーションが心に響くか? を分析します。

この4C分析を通じて、ターゲット顧客の解像度を極限まで高めることが、次の4Pの精度を決定づけます。

③ 4P分析で具体的な戦略を立案する

4C分析で得られた顧客インサイトという「素材」を、4Pという「調理法」で具体的なマーケティング戦略へと落とし込んでいくのがこのステップです。4Cの各要素が、4Pの各要素を設計するための明確な指針となります。

- Product(製品): 4Cの「Customer Value」を実現するために、どのような製品・サービスを設計すべきか? どのような機能、デザイン、品質、サポート体制が必要かを具体化します。

- Price(価格): 4Cの「Cost」を踏まえ、顧客が納得感を持ち、かつ企業として持続的に利益を確保できる価格はいくらか? 支払い方法や割引プランなども含めて検討します。

- Place(流通): 4Cの「Convenience」を最大化するために、どのような流通チャネルを構築すべきか? オンラインとオフラインの最適な組み合わせは何か? 在庫管理や物流体制をどうするかを決定します。

- Promotion(販促): 4Cの「Communication」の考え方に基づき、顧客と効果的な対話を生み出すためのプロモーション計画を立てます。どのメディアで、どのようなメッセージを、どのタイミングで発信するかを具体的に設計します。

この段階で最も重要なのは、4つのPが互いに矛盾なく、一貫したストーリーを描いているかを確認することです。各要素がバラバラでは、せっかくの戦略も効果を発揮しません(詳細は後述の注意点で解説)。

④ 戦略を実行し、評価・改善を繰り返す

マーケティング戦略は、立案して終わりではありません。実行し、その結果を評価し、改善を続けるプロセスこそが最も重要です。

- 実行(Do)とKPI設定: 立案した4P戦略を実行に移します。同時に、その戦略の成否を客観的に判断するためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。KPIには、売上高、利益率、市場シェアといった最終的な成果指標だけでなく、Webサイトのトラフィック、顧客獲得単価(CPA)、顧客生涯価値(LTV)、ブランド認知度、顧客満足度といったプロセス指標も含まれます。

- 評価(Check): 設定したKPIを定期的にモニタリングし、計画と実績のギャップを確認します。Web解析ツールや販売データ、顧客アンケートなどを用いてデータを収集し、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを分析します。「なぜ目標を達成できたのか/できなかったのか?」を、4P/4Cのどの要素に起因するのか、仮説を立てて掘り下げます。

- 改善(Action): 評価の結果を基に、戦略の軌道修正を行います。製品の仕様を少し変更する、価格を見直す、新しい販売チャネルを追加する、プロモーションのメッセージを変えるなど、具体的な改善策を立案し、次のサイクルに繋げます。

マーケティングミックスは一度決めたら不変のものではありません。市場環境、競合、顧客は常に変化しています。このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、マーケティングミックスは常に最適化され、企業の成長を力強く牽引していくのです。

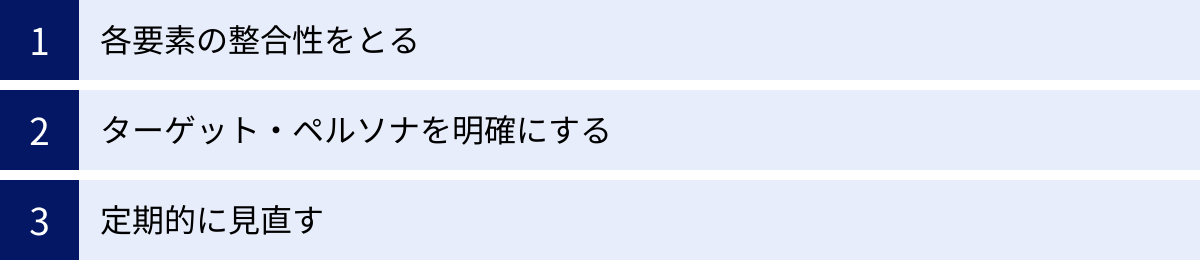

マーケティングミックスを活用する際の3つの注意点

マーケティングミックスは非常に強力なフレームワークですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。これらを見過ごすと、せっかくの分析や計画が空振りに終わってしまう可能性があります。

① 各要素の整合性をとる

マーケティングミックスを成功させる上で、最も重要かつ基本的な原則が「各要素間の整合性(Consistency)」を確保することです。4P(Product, Price, Place, Promotion)はそれぞれ独立した要素ではなく、互いに密接に関連し合っています。これらの間に矛盾やズレがあると、マーケティングメッセージ全体がちぐはぐになり、顧客に混乱を与え、ブランド価値を毀損してしまいます。

整合性が取れていない、典型的な「悪い例」をいくつか見てみましょう。

- 【悪い例1】Product vs Price

- 状況: 最高級のオーガニック素材のみを使用し、熟練の職人が手作りした非常に高品質な石鹸(Product)を開発した。

- 問題点: 利益を早く出すために、ディスカウントストアで投げ売りのような価格(Price)で販売してしまった。

- 結果: 顧客は「安いから品質もそれなりだろう」と誤解し、本来の価値が伝わらない。ブランドイメージは「安物」として定着し、長期的な収益機会を失う。

- 【悪い例2】Place vs Promotion

- 状況: ターゲットを富裕層に絞り、都心の一等地にある高級百貨店のみで販売するプレステージ・コスメブランド(Place)。

- 問題点: 認知度を上げようと、若者向けの動画SNSで「今なら20%OFF!」といった割引クーポンを連発するプロモーション(Promotion)を展開した。

- 結果: ブランドが持つ「高級感」「希少性」といった価値が薄れてしまう。本来のターゲットである富裕層には響かず、プロモーションに惹かれた若者層は高価格帯のため購入に至らない、という最悪の事態を招く。

- 【悪い例3】Product vs Place

- 状況: 高齢者でも簡単に操作できることを売り物にした、シンプルな機能のスマートフォン(Product)を開発。

- 問題点: 販売チャネルをオンラインの公式サイトのみ(Place)に限定してしまった。

- 結果: メインターゲットである高齢者層は、オンラインでの購入に不慣れな人が多い。製品のコンセプトと販売方法が全く噛み合っておらず、顧客に届ける機会を自ら放棄してしまっている。

これらの失敗を避けるためには、4P戦略を最終決定する前に、必ず「この4つのPは、一つの coherent(首尾一貫した)なストーリーとして語れるか?」を自問自答する必要があります。「この製品価値を伝えるのに、この価格は妥当か?」「この販売場所は、ターゲット顧客のライフスタイルに合っているか?」「このプロモーションは、ブランドイメージを向上させるか?」といった問いかけを通じて、各要素の連携を厳しくチェックすることが不可欠です。

② ターゲット・ペルソナを明確にする

マーケティングミックスの各要素を検討する際、そのすべての判断基準となるのが「誰のためのマーケティングなのか」という問いです。この「誰か」が曖昧なままでは、全ての施策が当たり障りのない、中途半端なものになってしまいます。そこで重要になるのが、「ターゲット」をさらに具体化した「ペルソナ」の設定です。

- ターゲット: 「30代、女性、会社員、都内在住」といった、マーケティング活動の対象となる属性のグループを指します。

- ペルソナ: ターゲットグループの中から、あたかも実在するかのような架空の具体的な人物像を作り上げたものです。名前、年齢、職業、家族構成、年収、趣味、価値観、一日の過ごし方、抱えている悩みまで、詳細に設定します。

なぜペルソナがそこまで重要なのでしょうか?

それは、ペルソナを設定することで、マーケティングに関わるチーム全員が「顧客の視点」をリアルに共有できるようになるからです。「30代女性」という漠然としたターゲットについて議論するよりも、「佐藤愛美さん(32歳、WEBデザイナー、最近疲れ気味で癒やしを求めている)」という具体的なペルソナを思い浮かべる方が、「愛美さんなら、このデザインをどう思うだろう?」「愛美さんは、週末にこのお店に来てくれるだろうか?」といったように、血の通った議論ができます。

ペルソナが明確であれば、4P/4Cの検討も格段にやりやすくなります。

- Customer Value: 愛美さんが本当に求めている価値は何か?

- Product: 愛美さんの心に響く製品デザインは?

- Price: 愛美さんのお財布事情を考えると、この価格は妥当か?

- Place: 愛美さんは、どこでこの製品と出会うのが自然か?

- Promotion: 愛美さんにメッセージを届けるなら、どのSNSが最適か?

「万人受け」を狙った製品やサービスは、結局のところ誰の心にも深く刺さらない「特徴のないもの」になりがちです。たった一人のペルソナを熱狂させられるような、鋭く尖ったマーケティングミックスを考えることこそが、結果としてそのペルソナと同じような価値観を持つ多くの人々に響き、強いブランドを築くことに繋がるのです。

③ 定期的に見直す

一度完璧なマーケティングミックスを構築できたとしても、それに安住することは許されません。ビジネスの世界における唯一の不変は、「すべてのものは変化し続ける」という事実です。したがって、マーケティングミックスは定期的に見直し、時代の変化に合わせて最適化し続ける必要があります。

見直しが必要になる主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 外部環境の変化(PEST分析の領域):

- Politics(政治): 法改正、税制の変更、規制緩和・強化など。

- Economy(経済): 景気動向、金利、為替レートの変動など。

- Society(社会): 人口動態の変化、ライフスタイルの変容、価値観の変化(例:SDGsへの関心の高まり)。

- Technology(技術): 新しいテクノロジーの登場(例:AI、メタバース)、既存技術の陳腐化。

- 競合の動き:

- 競合他社による新製品の投入、大幅な価格変更、革新的なプロモーション戦略の開始。

- 顧客の変化:

- ターゲット顧客のニーズの変化、新たな代替品の登場による購買行動の変化。

- 自社の変化:

- 経営戦略や事業ドメインの変更、新技術の開発、ブランドの成長段階の変化(導入期→成長期→成熟期)。

これらの変化の兆候を捉えるために、四半期や半期ごとといった定期的なレビューの場を設けることが推奨されます。それに加え、市場に大きなインパクトを与える出来事(例:パンデミックの発生、画期的な競合製品の登場など)があった際には、臨時の見直しを行うべきです。

見直しのプロセスでは、改めて環境分析(3C分析、PEST分析など)やSTP分析に立ち返り、「現在の市場において、我々のポジショニングはまだ有効か?」「ターゲット顧客のニーズに変化はないか?」を確認します。その上で、現在の4P/4Cが最適かどうかを一つひとつ検証し、必要であれば大胆な軌道修正も厭わない姿勢が求められます。

【応用編】4P・4C以外のマーケティングミックス

4Pと4Cはマーケティングミックスの基本ですが、ビジネスモデルの多様化や時代の変化に伴い、これらのフレームワークを拡張・発展させた新たな考え方も登場しています。特に、形のない「サービス」を扱うビジネスや、顧客との長期的な関係性が重視される現代のBtoBビジネスにおいては、これから紹介するフレームワークがより有効な示唆を与えてくれます。

7P

「7P」は、従来の4P(Product, Price, Place, Promotion)に、サービス業特有の要素を3つ加えた拡張フレームワークです。形がなく、品質が均一化しにくく、生産と消費が同時に行われるといった「サービス」の特性をより精緻に分析するために開発されました。

追加された3つの「P」は以下の通りです。

- Personnel / People(人)

ホテル、レストラン、航空会社、コンサルティングなど、多くのサービス業において、サービスを提供する従業員そのものが品質を決定づける重要な要素となります。従業員の接客態度、専門知識、スキル、身だしなみ、コミュニケーション能力などが、顧客満足度に直接的な影響を与えます。どんなに素晴らしい料理(Product)を提供しても、ウェイター(People)の態度が悪ければ、顧客体験は台無しになります。したがって、優秀な人材の採用、質の高いトレーニング、従業員満足度の向上によるモチベーション管理などが、極めて重要なマーケティング戦略の一部となります。 - Process(プロセス)

顧客がサービスを認知し、購入し、享受し、完了するまでの一連の流れや手順、仕組み全体を指します。レストランであれば、予約のしやすさ、来店時の案内、注文の取り方、料理提供のタイミング、会計のスムーズさ、退店時の見送りまで、顧客が体験するすべてのプロセスが評価の対象となります。このプロセスが非効率であったり、分かりにくかったりすると、顧客は大きなストレスを感じます。Webサービスであれば、会員登録からサービス利用までのUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)がプロセスにあたります。サービス提供プロセスをいかに標準化し、効率化し、顧客にとって快適なものにするかが、Process戦略の課題です。 - Physical Evidence(物的証拠)

サービスは基本的に形がなく、目に見えません。そのため、顧客は購入前にその品質を判断するのが難しく、不安を感じることがあります。Physical Evidenceは、その無形のサービスに「形」を与え、品質を可視化し、顧客に安心感や信頼感を与えるための物理的な要素を指します。具体的には、店舗の内装や外観、清潔さ、BGM、照明、設備の充実度、従業員のユニフォーム、Webサイトのデザイン、パンフレットやカタログ、さらには利用者の口コミや評価なども含まれます。洗練された物的証拠は、サービスの価値を雄弁に物語り、顧客の期待感を高める効果があります。

この7Pを用いることで、サービス業の企業は自社のマーケティング活動をより多角的かつ網羅的に点検・改善できます。

The SAVEモデル

「SAVEモデル」は、特にBtoB(企業間取引)のソリューションビジネスや、サブスクリプション型のサービスが主流となる現代において、4Pに代わる新しいフレームワークとして注目されています。4Pが製品中心(Product-centric)の発想であるのに対し、SAVEは徹底した顧客価値中心(Customer-centric)の発想に基づいています。

SAVEは、Solution(解決策)、Access(アクセス)、Value(価値)、Education(教育)の4つの頭文字から成り立っています。

- Solution(解決策) ← Product(製品)より

「製品」そのものではなく、それが顧客のどのような課題を「解決」するのかという視点を強調します。単にソフトウェアの機能(Product)を売るのではなく、それを使って顧客の業務プロセスをどのように効率化し、コストを削減できるかという「解決策(Solution)」を提案します。顧客のビジネス全体を深く理解し、その成功に貢献することが目的となります。 - Access(アクセス) ← Place(流通)より

顧客が「どこで」買うかではなく、「いつでも、どこでも、必要なときに、必要な形で」ソリューションを利用できるかという視点です。物理的な販売場所に限らず、クラウドベースのプラットフォーム、モバイルアプリ、API連携など、顧客のワークフローの中にシームレスに組み込まれるような利便性(Access)の提供を目指します。 - Value(価値) ← Price(価格)より

製品の「価格」ではなく、そのソリューションがもたらす長期的な「価値」全体を訴求します。単にライセンス料がいくらか(Price)を提示するのではなく、その導入によって得られるコスト削減効果、生産性向上による利益増、リスク低減効果といった、顧客にとっての経済的な便益(Value)を定量・定性的に示すことが重要になります。価格ではなく、価値に基づく対話を目指す考え方です。 - Education(教育) ← Promotion(販促)より

一方的な「販促」ではなく、顧客との継続的な関係を築くための「教育・啓蒙」活動を重視します。ウェビナーの開催、有益な情報を提供するホワイトペーパーの配布、業界トレンドに関するレポートの発信などを通じて、顧客が自社の課題をより深く認識し、賢い意思決定ができるように支援します。売り込むのではなく、信頼できるアドバイザーとして顧客を導く(Education)ことで、長期的な信頼関係を構築します。

SAVEモデルは、モノを売り切る時代から、顧客と継続的な関係を築き、共に成功を目指すリカーリング(継続収益)型のビジネスモデルへと移行する現代の潮流を的確に捉えたフレームワークと言えるでしょう。

マーケティングミックスの企業別分析事例

ここでは、誰もが知る有名企業を例に、彼女たちの成功の裏側にあるマーケティングミックス(4P/4C)を分析してみます。これらの企業が各要素をいかに巧みに連携させ、独自の価値を創造しているかを見ることで、理論の理解をさらに深めることができるでしょう。

※以下の分析は、公開情報に基づく一般的な考察であり、各企業の内部戦略を断定するものではありません。

スターバックスの事例

スターバックスは、単なるコーヒーチェーンではなく、世界中の人々に愛されるライフスタイルブランドとしての地位を確立しました。その成功の鍵は、巧みに設計されたマーケティングミックスにあります。

- 4C(顧客視点)の分析

- Customer Value(顧客価値): スターバックスが提供する中核価値は、コーヒーそのもの以上に「サードプレイス(Third Place)」、すなわち家庭(第1の場所)でも職場(第2の場所)でもない、自分らしく過ごせる「第3の心地よい居場所」です。顧客は、リラックスした時間、集中して作業できる空間、友人との会話を楽しむ場といった体験価値に対して対価を支払っています。

- Cost(顧客コスト): コーヒー一杯の価格は他のチェーンに比べて高めですが、顧客は空間利用料やそこで得られる快適な時間、ブランド体験を含んだ「トータルコスト」として納得しています。モバイルオーダー&ペイの導入により、レジに並ぶ時間的コストも削減しています。

- Convenience(顧客利便性): 駅前やオフィス街、商業施設など、ターゲット顧客がアクセスしやすい一等地に集中的に出店。ドライブスルー店舗も展開し、様々な利用シーンに対応しています。

- Communication(コミュニケーション): バリスタとの気軽な会話や、カップに書かれる手書きのメッセージなど、人間味のあるパーソナルなコミュニケーションを重視。SNSでの新商品情報の発信や、顧客参加型のキャンペーンも活発で、ファンとの強い繋がりを築いています。

- 4P(企業戦略)の分析

- Product(製品): 品質にこだわったアラビカ種のコーヒー豆を世界中から調達。季節ごとに登場する「フラペチーノ®」などの限定商品は、常に話題を提供し、来店の動機付けとなっています。フードメニューやタンブラーなどのグッズも充実させ、コーヒー以外の収益源も確保しています。

- Price(価格): 提供する体験価値に見合ったプレミアム価格戦略。ブランドイメージを維持するため、安易な値下げ競争には参加しません。

- Place(流通): ブランドイメージとサービス品質を徹底的にコントロールするため、直営店方式を基本としています。洗練された内装、快適なソファ、BGM、無料Wi-Fi、電源など、長居したくなる空間(7PのPhysical Evidence)を意図的に設計しています。

- Promotion(販促): 大規模なテレビCMなどのマス広告はほとんど行わず、店舗体験そのものを最大のプロモーションと位置づけています。口コミやSNSでの自然な拡散を誘発する戦略が中心です。

ユニクロの事例

ユニクロは、「LifeWear」というコンセプトを掲げ、あらゆる人の生活を豊かにする究極の普段着を提供することで、世界的なアパレルブランドへと成長しました。その強みは、徹底した合理性と顧客志向が融合したマーケティングミックスにあります。

- 4C(顧客視点)の分析

- Customer Value(顧客価値): 顧客は、トレンドに左右されないベーシックなデザインでありながら、ヒートテックやエアリズムに代表される高い機能性を備えた日常着が、手頃な価格で手に入るという明快な価値を享受しています。

- Cost(顧客コスト): 高機能な製品を、誰もが手に取りやすい圧倒的な低価格で提供。金銭的コストの低さが、顧客にとって最大の魅力の一つです。

- Convenience(顧客利便性): 全国津々浦々のロードサイド店、都市部の駅ビルや商業施設内の店舗、そして24時間いつでも購入できるオンラインストアと、顧客が自身のライフスタイルに合わせて最も便利な方法を選べるチャネル網を構築しています。

- Communication(コミュニケーション): 「LifeWear」というコンセプトを、テレビCMやWeb広告でシンプルかつ力強く伝えています。有名アスリートや文化人を起用することで、製品の機能性と信頼性を分かりやすく訴求しています。

- 4P(企業戦略)の分析

- Product(製品): 個性的なデザインではなく、誰もが必要とするベーシックアイテムに特化。その上で、素材開発からこだわり、保温、吸湿速乾、軽量といった「機能性」で他社との圧倒的な差別化を図っています。

- Price(価格): 企画から製造、販売までを自社で一貫して行うSPA(製造小売)モデルを確立。中間マージンを徹底的に排除し、世界中の工場への大量発注によるスケールメリットを活かすことで、高品質と低価格を両立させています。

- Place(流通): 郊外のロードサイド店でファミリー層を、都市部の大型グローバル旗艦店で国内外の多様な顧客層を、そしてオンラインストアで全ての顧客をカバーするという、隙のないチャネル戦略を展開しています。

- Promotion(販促): 製品の「機能」を前面に押し出したプロモーションが特徴。ヒートテックがなぜ暖かいのか、エアリズムがなぜ快適なのかを、テクノロジーの側面から分かりやすく解説し、顧客の納得感を醸成しています。

Appleの事例

Appleは、世界で最もブランド価値の高い企業の一つであり、その製品は熱狂的なファンを生み出し続けています。そのマーケティングミックスは、革新性、シンプルさ、そして卓越したブランド体験によって貫かれています。

- 4C(顧客視点)の分析

- Customer Value(顧客価値): 顧客がApple製品に求めるのは、単なる機能性だけではありません。ミニマルで美しいデザインを持つ製品を所有する喜び、直感的でシームレスなユーザー体験、そしてiPhone、Mac、iPad、Apple Watchなどが連携する「エコシステム」がもたらす圧倒的な利便性が、その中核価値です。また、クリエイティブな自己表現を可能にするツールとしての価値も提供しています。

- Cost(顧客コスト): 製品価格は非常に高価ですが、顧客は卓越した性能、デザイン、ブランド価値、長期的なソフトウェアアップデートの提供、そして高いリセールバリュー(中古市場での価値)を考慮し、トータルでのコストに納得しています。

- Convenience(顧客利便性): Apple Storeでは、専門知識が豊富なスタッフ(ジーニアス)から直接、丁寧な説明やサポートを受けることができます。オンラインストアもシンプルで分かりやすく、購入プロセスは非常にスムーズです。

- Communication(コミュニケーション): 新製品発表会は、世界中のメディアとファンが注目する一大イベントとなっており、製品への期待感を最大化します。製品のUI/UXそのものが、Appleからの「こう使ってほしい」という雄弁なコミュニケーションとなっています。

- 4P(企業戦略)の分析

- Product(製品): ハードウェア、ソフトウェア、サービスが三位一体となって設計されており、他社には真似のできない統合された体験を提供。細部までこだわり抜かれたミニマルな工業デザインは、Apple製品の象徴です。

- Price(価格): 典型的なプレミアム価格戦略。高いブランド価値を維持し、研究開発への投資を可能にする高い利益率を確保しています。

- Place(流通): ブランド体験を完全にコントロールできる直営のApple Storeと公式オンラインストアが販売戦略の中心。他の家電量販店などで販売する際も、売り場のデザインや陳列方法に至るまで厳格な基準を設けています。

- Promotion(販促): 発売前に情報を小出しにして期待感を煽るティーザープロモーションや、製品の最も美しい姿をシンプルに映し出す広告が特徴。広告で機能を詳細に語るのではなく、PRや口コミを通じて、その価値が自然に広まることを重視しています。

まとめ

本記事では、マーケティング戦略の根幹をなす「マーケティングミックス」について、その基本から応用までを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- マーケティングミックスとは、企業がコントロール可能な複数のマーケティング要素(製品、価格、流通、販促など)を戦略的に組み合わせ、その相乗効果によってマーケティング目標の達成を目指す考え方です。

- 最も代表的なフレームワークが、企業視点の4P(Product, Price, Place, Promotion)です。これは、具体的な実行計画を立てる上で非常に有効なツールとなります。

- しかし、現代の顧客中心の市場では、顧客視点の4C(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)から思考をスタートさせることが不可欠です。4Cで顧客を深く理解し、そのインサイトを基に4Pの施策に落とし込むという流れが、成功への王道です。

- マーケティングミックスを実践する際には、①各要素の整合性をとること、②ターゲットとなるペルソナを明確にすること、そして③市場の変化に合わせて定期的に見直すこと、この3つの注意点を常に念頭に置く必要があります。

- さらに、サービス業向けの7PやBtoBソリューション向けのSAVEモデルといった応用的なフレームワークも理解し、自社のビジネスモデルに合わせて使い分けることで、より精度の高い戦略立案が可能になります。

マーケティングミックスは、単に理論を学ぶだけの分析ツールではありません。それは、自社のビジネスを客観的に見つめ直し、顧客と真摯に向き合い、そして一貫性のある戦略を体系的に考え、実行・改善していくための「思考の羅針盤」です。

この記事で得た知識を基に、ぜひ自社のマーケティングミックスを見つめ直してみてください。顧客にとっての真の価値は何か? その価値を届けるために、各要素は最適に組み合わさっているか? この問いを繰り返すことが、激しい競争を勝ち抜き、顧客から永く愛されるブランドを築くための第一歩となるでしょう。