現代のビジネス、特にSaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルの普及に伴い、「カスタマーサクセス(CS)」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。多くの企業がこの新しい概念に注目し、専門の部署を立ち上げる動きが加速しています。しかし、「カスタマーサポートと何が違うのか?」「具体的にどのような業務を行うのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、カスタマーサクセスの基本的な概念から、その重要性、具体的な業務内容、導入のメリット、そして成功に導くためのステップまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。カスタマーサクセスは、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。顧客との長期的な関係を築き、持続的な成長を目指す全ての企業にとって不可欠な経営戦略です。本記事を通じて、カスタマーサクセスの本質を深く理解し、自社のビジネスを次のステージへと引き上げるためのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

カスタマーサクセス(CS)とは

カスタマーサクセス(Customer Success)は、直訳すると「顧客の成功」を意味します。これは単なる部署名や職種名ではなく、顧客が自社の製品・サービスを通じてその目的を達成し、成功体験を得られるように能動的に支援する一連の活動、あるいはその思想そのものを指します。近年、特にサブスクリプション型のビジネスモデルにおいて、企業の持続的な成長を支える重要な機能として位置づけられています。

その本質は、顧客が製品・サービスを契約した瞬間をゴールではなくスタートと捉え、継続的に顧客と関わり、成功へと導くことにあります。顧客が成功すれば、製品・サービスへの満足度や信頼感が高まり、結果として長期的な利用(契約更新)や、より上位のプランへのアップグレード(アップセル)、関連サービスの追加契約(クロスセル)に繋がります。これにより、顧客一人ひとりから得られる生涯価値(LTV)が最大化され、企業の安定した収益基盤が築かれるのです。

顧客の成功を支援しLTVの最大化を目指す活動

カスタマーサクセスの根幹をなすのは、「顧客の成功」という概念です。ここで言う「成功」とは、非常に多義的であり、顧客の業種、規模、そして導入した目的によって全く異なります。

例えば、ある企業が業務効率化のためにプロジェクト管理ツールを導入したとします。この企業にとっての「成功」とは、単にツールを導入することではありません。「ツールを活用して、プロジェクトの進捗管理にかかる時間を30%削減する」「チーム内の情報共有を円滑にし、手戻りを20%減らす」といった、具体的なビジネス上の目標達成こそが真の「成功」です。

カスタマーサ-サクセス担当者は、まず顧客が何をもって「成功」と定義しているのかを深く理解する必要があります。そのためには、契約前の営業段階から情報を引き継ぎ、導入初期のオンボーディング(導入支援)の段階で、顧客と「成功の定義(Definition of Success)」を共有し、具体的な目標(KPI)を設定することが極めて重要です。

そして、その目標達成に向けて、顧客の状況を継続的にモニタリングし、伴走しながら支援を続けます。このプロセスを通じて顧客が成功を実感すると、その製品・サービスは「なくてはならないもの」へと変わっていきます。この状態が、顧客ロイヤルティの醸成に繋がり、ひいてはLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化という、カスタマーサクセス活動の最終的なゴールへと結びつくのです。

LTVとは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの期間に、自社にもたらす総利益のことを指します。LTVは以下の要素で構成されます。

- 平均顧客単価(ARPA): 顧客一人あたりの平均売上。

- 収益性: 売上からコストを引いた利益率。

- 顧客ライフタイム(契約継続期間): 顧客がサービスを使い続ける期間。

カスタマーサクセスは、顧客の成功を支援することで解約を防ぎ「顧客ライフタイム」を伸ばすだけでなく、アップセルやクロスセルを促進して「平均顧客単価」を高めることにも貢献します。このように、顧客の成功と企業の収益成長を両立させる活動こそが、カスタマーサクセスの本質と言えるでしょう。

能動的に働きかける「攻め」の姿勢が特徴

カスタマーサクセスを理解する上で、従来のカスタマーサポートとの対比は非常に有効です。カスタマーサポートが、顧客からの問い合わせやクレームを受けてから対応する「受動的(リアクティブ)」な活動であるのに対し、カスタマーサクセスは問題が発生する前に顧客の状況を察知し、先回りして支援する「能動的(プロアクティブ)」な活動であるという点が最大の違いです。この姿勢は、しばしば「攻めのカスタマーケア」と表現されます。

では、どのようにして能動的な働きかけを実現するのでしょうか。その鍵を握るのが「データ活用」です。現代のSaaSプロダクトの多くは、顧客の利用状況に関する膨大なデータを収集できます。

- ログイン頻度: サービスへの関心度を示す基本的な指標。

- 特定機能の利用率: サービスの価値を享受できているかを示す指標。

- サポートへの問い合わせ回数・内容: 顧客がつまずいているポイントを示す指標。

- 滞在時間: サービスにどれだけ深くエンゲージしているかを示す指標。

カスタマーサクセスチームは、これらのデータを分析し、顧客の状態を可視化する「ヘルススコア」と呼ばれる独自の指標を作成します。ヘルススコアは、顧客が順調にサービスを活用できているか、あるいは解約のリスクが高まっているかを判断するための健康診断のようなものです。

例えば、ある顧客のログイン頻度が急に低下したり、主要な機能が全く使われていなかったりする場合、それは解約の前兆かもしれません。カスタマーサクセス担当者は、このヘルススコアの悪化をトリガーとして、顧客に連絡を取ります。「最近、〇〇機能のご利用が少ないようですが、何かお困りごとはございませんか?」「より効果的な使い方について、一度Web会議でご案内させていただけないでしょうか?」といった形で、問題が顕在化する前に先手を打ってアプローチするのです。

このようなプロアクティブな関わりは、顧客に「自分たちのことを気にかけてくれている」という安心感と信頼感を与えます。ただ待っているだけでなく、積極的に顧客の成功に関与していく「攻め」の姿勢こそが、カスタマーサクセスを特徴づける核心的な要素なのです。これは、単なる親切心から行われるものではなく、LTV最大化という明確なビジネス目標に基づいた、戦略的な活動であることを理解することが重要です。

カスタマーサクセスが重要視される3つの背景

なぜ今、これほどまでにカスタマーサクセスが注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を特徴づける3つの大きな変化があります。これらの変化は相互に関連し合いながら、企業と顧客の関係性を根本から変え、カスタマーサクセスの重要性を押し上げています。

① サブスクリプションモデルの普及

カスタマーサクセスの概念が急速に広まった最大の要因は、SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルの普及です。

従来の「売り切り型」のビジネスでは、製品を販売し、代金を受け取った時点で、企業側の収益はほぼ確定しました。もちろんアフターサポートは存在しましたが、その主目的はクレーム対応や故障修理であり、収益拡大に直接結びつく活動とは見なされていませんでした。

しかし、月額や年額で利用料を支払うサブスクリプションモデルでは、ビジネスの構造が全く異なります。顧客が契約した瞬間は、ゴールではなく、長期的な関係のスタートラインに過ぎません。企業が安定した収益を上げ続けるためには、顧客にサービスを継続的に利用してもらい、毎月・毎年の契約を更新してもらう必要があります。

もし顧客が「このサービスは値段に見合う価値がない」「使いこなせない」と感じれば、いつでも簡単に解約(チャーン)できてしまいます。たった一度の不満が、将来にわたって得られるはずだった収益の全てを失うことに直結するのです。例えば、月額10万円のサービスで、本来であれば5年間利用してくれるはずだった顧客が1年で解約した場合、企業は480万円(10万円 × 12ヶ月 × 4年)もの機会損失を被ることになります。

このようなビジネスモデルにおいては、いかにして解約率(チャーンレート)を低く抑え、顧客に長く利用し続けてもらうかが、事業の生命線となります。そこで重要になるのが、カスタマーサクセスの役割です。

カスタマーサクセスは、顧客がサービスの価値を最大限に引き出し、導入目的を達成できるよう能動的に支援します。これにより、顧客満足度は高まり、「このサービスを使い続けたい」という気持ちが醸成されます。その結果、チャーンレートは低下し、企業の収益は安定・向上します。さらに、顧客の成功体験は、上位プランへのアップグレードや関連サービスの追加契約といった、LTVをさらに高める「エクスパンション(事業拡大)」の機会も生み出します。

このように、サブスクリプションモデルの収益構造そのものが、カスタマーサクセスという機能を必然的に求めているのです。新規顧客の獲得(Acquisition)と同じ、あるいはそれ以上に、既存顧客の維持(Retention)と育成(Expansion)が重要であるという認識が、カスタマーサクセスの重要性を確固たるものにしました。

② 市場の成熟化による競争の激化

第二の背景として、多くの業界で市場が成熟し、製品・サービスそのもので差別化を図ることが困難になっている点が挙げられます。

テクノロジーの進化と情報の高速な伝播により、ある企業が画期的な新機能を開発しても、競合他社はすぐにそれを模倣し、キャッチアップします。その結果、多くの製品・サービスは機能的に同質化(コモディティ化)し、顧客は「どの製品を選んでも大差ない」と感じるようになります。

このような状況下で、企業が顧客から選ばれ、そして選ばれ続けるためには、価格競争に陥るか、あるいは価格や機能以外の付加価値を提供する必要があります。そして、その新たな付加価値の中核を担うのが「顧客体験(カスタマーエクスペリエンス、CX)」です。

顧客体験とは、顧客が製品・サービスを認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまで、企業と関わる全ての接点において得られる体験の総体を指します。機能的な価値が同等であるならば、顧客はより良い体験を提供してくれる企業を選ぶようになります。

ここで、カスタマーサクセスが決定的な役割を果たします。カスタマーサクセスによる手厚く、プロアクティブな支援は、顧客体験を劇的に向上させます。

- 導入時の丁寧なオンボーディングで、スムーズな立ち上がりを支援する。

- 定期的な連絡を通じて、顧客の状況を気遣い、新たな活用法を提案する。

- 顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、製品改善に繋げる。

こうした一連の活動は、顧客に「この会社は単に製品を売るだけでなく、私たちのビジネスの成功を本気で考えてくれているパートナーだ」という強い印象を与えます。この信頼関係や情緒的な繋がりこそが、他社には真似のできない強力な差別化要因となるのです。

たとえ競合が少し安い価格を提示してきても、「今の担当者が親身にサポートしてくれるから、このまま使い続けたい」と顧客に思わせることができれば、安易な価格競争から脱却できます。つまり、カスタマー-サクセスは、製品・サービスの機能的な価値に「成功支援」という情緒的な価値を上乗せすることで、競争が激化する成熟市場において、持続的な競争優位性を築くための鍵となるのです。

③ 顧客が容易に情報を得られるようになった

第三の背景は、インターネット、特にSNSやレビューサイトの普及により、顧客が購買に関する情報を圧倒的に容易に、かつ広範囲に得られるようになったことです。

かつて、顧客が製品・サービスの情報を得る手段は、企業の広告や営業担当者からの説明など、企業側がコントロールできる範囲に限られていました。しかし現代では、顧客は購買を検討する際、まずオンラインで検索し、第三者のレビューや口コミ、SNSでの評判を徹底的に比較検討します。

この変化は、企業にとって二つの大きな影響をもたらしました。

一つは、悪い評判の拡散リスクです。もしある顧客がサービスに不満を持ち、解約に至ったとします。その顧客がSNSやレビューサイトにネガティブな投稿をすれば、その情報は瞬く間に拡散し、潜在的な見込み客の購買意欲を削いでしまいます。たった一人の不満な顧客が、将来の何十、何百という商談機会を失わせる可能性があるのです。

カスタマーサクセスは、顧客が不満を抱え、ネガティブな発信者になる前に、その兆候を察知し、問題を解決することで、こうしたレピュテーションリスクを未然に防ぐ役割を担います。

もう一つの、そしてより重要な影響は、良い評判による「紹介(リファラル)」のパワーの増大です。顧客がカスタマーサクセスの支援によって大きな成功を体験し、製品・サービスに強い満足感とロイヤルティを抱いた場合、その顧客は自発的に良い口コミを発信してくれる「推奨者(プロモーター)」へと変わります。

「このツールを導入してから、業務効率が格段に上がった」「サポートが本当に素晴らしくて、いつも助かっている」といったポジティブな口コミは、企業の広告よりもはるかに高い信頼性を持ち、新たな顧客を引き寄せる強力な磁石となります。米国のコンサルティング会社であるBain & Companyの調査によると、紹介によって獲得した顧客は、他のチャネルで獲得した顧客よりもLTVが16%高いというデータもあります。(参照:Bain & Company “The ultimate question”)

カスタマーサクセスは、顧客を成功に導くことで、このようなポジティブな口コミや紹介を生み出すためのエンジンとして機能します。満足した顧客が新たな顧客を連れてきてくれるという好循環(バイラルループ)を生み出すことができれば、企業のマーケティング・営業コストを大幅に削減しつつ、事業を指数関数的に成長させることが可能になります。

このように、情報流通のあり方が激変した現代において、全ての顧客を自社の「広告塔」に変える可能性を秘めたカスタマーサクセスは、極めて費用対効果の高い成長戦略と言えるのです。

カスタマーサポートとの明確な違い

カスタマーサクセスとカスタマーサポートは、どちらも顧客と接する部門であるため混同されがちですが、その目的、役割、アプローチ方法は全く異なります。両者の違いを明確に理解することは、カスタマーサクセスの本質を捉える上で不可欠です。

両者の違いを端的にまとめたのが以下の表です。

| 項目 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客の成功支援、LTVの最大化 | 顧客の問題解決、満足度の維持・向上 |

| 役割・スタンス | 能動的(プロアクティブ)・攻め | 受動的(リアクティブ)・守り |

| 対象顧客 | 全ての契約顧客(特に重点顧客) | 問い合わせをしてきた顧客 |

| 重視する指標(KPI) | LTV、チャーンレート、アップセル率、NPSなど | 解決率、応答時間、顧客満足度(CSAT)など |

この表の内容を、各項目でより詳しく掘り下げていきましょう。

目的の違い

両者の最も根源的な違いは、その「目的」にあります。

カスタマーサポートの目的は、顧客が直面している問題を迅速かつ的確に解決し、マイナスの状態をゼロに戻すことです。例えば、「ログインできない」「エラーメッセージが出る」「操作方法が分からない」といった顧客からの問い合わせに対し、解決策を提示して顧客の不満を解消することがミッションです。その活動の結果として、顧客満足度(CSAT)を維持・向上させることを目指します。これは、企業の信頼性を担保するための、いわば「守り」の活動です。

一方、カスタマーサクセスの目的は、顧客を成功へと導き、プラスの状態をさらに大きなプラスへと引き上げることです。単に問題がない状態(ゼロ)を目指すのではなく、製品・サービスを最大限に活用してもらうことで、顧客がビジネス上の成果を出せるように支援します。その最終的なゴールは、顧客との長期的な関係性を構築し、LTV(顧客生涯価値)を最大化することにあります。これは、企業の収益成長に直接的に貢献する、「攻め」の活動と言えます。

時間軸で考えると、カスタマーサポートは「今、起きている問題」という現在・過去に焦点を当てますが、カスタマーサクセスは「顧客の将来の成功」という未来に焦点を当てている点が大きな違いです。

役割・スタンスの違い

目的の違いは、必然的に役割やスタンスの違いとなって現れます。

カスタマーサポートの役割は、基本的に受動的(リアクティブ)です。顧客からの電話、メール、チャットといったインバウンドの問い合わせを起点として活動が始まります。問題が発生しなければ、顧客と接点を持つことはほとんどありません。そのため、「待ち」の姿勢が基本となります。

対照的に、カスタマーサクセスの役割は能動的(プロアクティブ)です。顧客からの連絡を待つのではなく、自ら積極的に顧客に働きかけます。サービスの利用状況データを分析し、活用が進んでいない顧客や、解約の兆候が見られる顧客を特定し、問題が深刻化する前に「何かお困りではありませんか?」とアプローチします。また、順調に利用できている顧客に対しても、「こんな新機能を使えば、もっと成果が出せますよ」といった付加価値の高い情報を提供します。

この「攻め」のスタンスは、顧客との関係性を「問題解決者」から「成功を支援するパートナー」へと昇華させます。トラブルが起きた時だけ頼られる存在から、平時から頼られるビジネスパートナーへと変わること、これが両者の役割の決定的な違いです。

対象となる顧客の違い

アプローチする顧客の範囲も異なります。

カスタマーサポートが対象とするのは、原則として「問い合わせをしてきた顧客」です。何らかの課題や疑問を抱え、自らアクションを起こした顧客がコミュニケーションの相手となります。言い換えれば、問題を抱えていても声を上げない「サイレントマジョリティ」の顧客層にはアプローチできません。

それに対し、カスタマーサクセスが対象とするのは、「全ての契約顧客」です。もちろん、全ての顧客に同じように手厚いサポートを提供するのは現実的ではないため、LTVの高さなどに応じて顧客をセグメント化(ハイタッチ、ロータッチ、テックタッチなど)し、アプローチの濃淡をつけます。しかし、基本的な思想としては、サイレントマジョリティを含む全ての顧客の成功に責任を持ちます。

特に、解約リスクの高い顧客や、逆にアップセルのポテンシャルが高い優良顧客など、戦略的に重要なセグメントに対しては、重点的にリソースを投下します。このように、全顧客を俯瞰し、戦略的にアプローチ対象を選定する点が、問い合わせベースで動くサポートとの大きな違いです。

重視する指標(KPI)の違い

目的や役割が違えば、その成果を測るための指標(KPI:重要業績評価指標)も当然異なります。

カスタマーサポートのKPIは、応対の効率性や品質を測るものが中心となります。

- 一次回答時間(First Reply Time): 最初の返信までにかかる時間。

- 解決時間(Resolution Time): 問い合わせがクローズするまでにかかる時間。

- 解決率(Resolution Rate): 問い合わせを解決できた割合。

- 顧客満足度(CSAT): 応対後のアンケートで測る満足度。「今回のサポートに満足しましたか?」といった直接的な質問で評価されます。

これらの指標は、サポート部門がどれだけ効率的かつ高品質に「問題解決」というミッションを遂行できたかを示します。

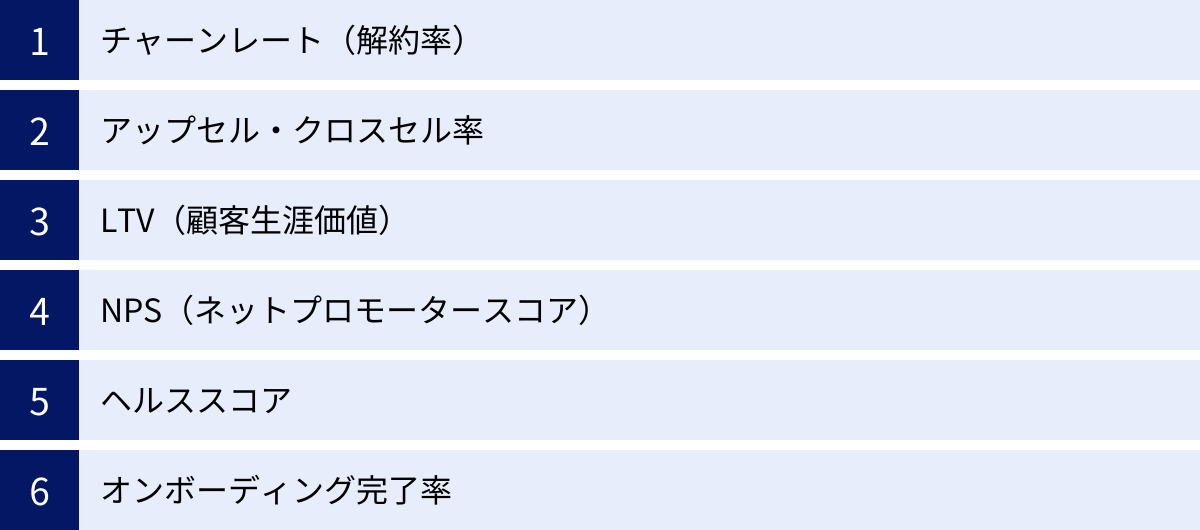

一方、カスタマーサクセスのKPIは、よりビジネスの収益成長に直結したものが設定されます。

- チャーンレート(解約率): 顧客がどれだけ定着しているかを示す最重要指標。

- LTV(顧客生涯価値): 顧客との長期的な関係性から得られる総利益。

- アップセル・クロスセル率/金額: 既存顧客からの売上拡大への貢献度。

- NPS(ネットプロモータースコア): 顧客ロイヤルティを測る指標。「このサービスを友人に薦めたいか?」という質問で、将来の成長性を予測します。

- ヘルススコア: 顧客のサービス利用状況の健全性。解約の先行指標となります。

これらの指標は、カスタマーサクセス活動がLTV最大化という最終目標にどれだけ貢献しているかを可視化するためのものです。両部門は連携すべきですが、評価される軸が全く異なることを理解しておく必要があります。

カスタマーサクセスの主な業務内容

カスタマーサクセスの業務は多岐にわたりますが、その多くは顧客のライフサイクルステージ(導入→定着→拡大)に沿って整理できます。ここでは、代表的な6つの業務内容について、具体的な活動とともに詳しく解説します。

オンボーディング(導入支援)

オンボーディングは、顧客が製品・サービスを契約した後、スムーズに利用を開始し、早期に成功体験を得られるように支援するプロセスです。顧客のライフサイクルにおいて最も重要なフェーズの一つであり、ここでの成否がその後の定着率(リテンションレート)を大きく左右します。

多くのSaaS製品において、解約の最大の原因は「導入したものの、使いこなせずに放置してしまった」というものです。この「導入のつまずき」を防ぎ、顧客を成功への軌道に乗せるのがオンボーディングの役割です。

具体的な活動例:

- キックオフミーティング: 営業担当者から顧客情報を引き継ぎ、顧客、営業、カスタマーサクセス担当者が一堂に会して、導入目的の再確認やゴール設定、今後のスケジュールなどを共有します。ここで「成功の定義(Definition of Success)」を顧客と握ることが極めて重要です。

- 初期設定サポート: アカウントの発行、データの移行、他システムとの連携など、利用開始に必要な技術的な設定をサポートします。顧客が一人でやると時間がかかったり、挫折したりするポイントを丁寧に支援します。

- トレーニングセッション: 顧客の役職や部門に合わせて、製品の基本的な操作方法から、より高度な活用方法までをレクチャーします。集合研修やWebセミナー、個別トレーニングなど、顧客の規模やニーズに合わせた形式で実施します。

- 活用シナリオの提示: 単なる機能説明に留まらず、顧客の具体的な業務課題に即して、「この機能を使えば、〇〇という業務がこのように効率化できます」といった具体的な活用シナリオを提示し、サービスの価値を早期に実感してもらいます。

オンボーディングのゴールは、顧客が自律的にサービスを使いこなし、最初の「なるほど、これは便利だ!」という成功体験(First Value)を得るまで伴走することです。

アダプション(利用定着・活用促進)

オンボーディングが無事に完了し、顧客がサービスの基本的な利用を開始した後も、カスタマーサクセスの支援は続きます。アダプションは、顧客がサービスを日常業務の中に定着させ、その活用レベルを継続的に引き上げていくためのフェーズです。

たとえオンボーディングが成功しても、時間の経過とともに担当者が変わったり、新たな課題が発生したりして、利用が形骸化してしまうケースは少なくありません。それを防ぎ、サービスの価値を常に感じ続けてもらうための地道な活動がアダプションです。

具体的な活動例:

- 定例ミーティング(ヘルスチェック): 定期的に顧客とコミュニケーションを取り、サービスの利用状況を確認します。データ(ヘルススコア)を基に、「この機能の利用が少ないですが、何か課題はありますか?」「最近、こういう使われ方で成果を出している企業様がいます」といった情報提供やヒアリングを行います。

- 新機能の案内・活用促進: プロダクトがアップデートされ新機能が追加された際に、その情報をいち早く伝え、顧客のビジネスにどう役立つかを具体的に説明します。

- ユーザー会・活用セミナーの開催: 複数の顧客を集めて、成功事例の共有や、特定のテーマに沿った高度な活用法のセミナーを開催します。これにより、顧客同士の交流を促し、コミュニティ感を醸成する効果もあります。

- 利用状況のモニタリングと介入: ヘルススコアを常に監視し、ログイン率の低下や特定機能の利用停止といったネガティブな兆候が見られた顧客に対し、プロアクティブに連絡を取り、課題解決を支援します。

アダプション活動を通じて、サービスが「時々使う便利なツール」から「日々の業務に欠かせないインフラ」へと昇華していくことを目指します。

エクスパンション(アップセル・クロスセルの提案)

エクスパンションは、顧客の利用が定着し、成功体験を積み重ねた段階で、さらなる成功を支援するために上位プランへのアップグレード(アップセル)や、関連サービスの追加契約(クロスセル)を提案する活動です。

これは、カスタマーサクセスが「コストセンター」ではなく「プロフィットセンター」として、企業の売上拡大に直接的に貢献する重要な業務です。新規顧客の獲得コスト(CAC)に比べて、既存顧客への追加販売コストは格段に低いため、エクスパンションは非常に効率的な収益拡大手段となります。

重要なのは、自社の売上のためではなく、あくまで「顧客のさらなる成功のため」というスタンスで提案することです。顧客が現在のプランで成果を実感し、ビジネスが成長していく中で、「もっと多くの機能が必要になった」「関連する〇〇の課題も解決したい」といった新たなニーズが生まれたタイミングを見計らって、最適な提案を行います。

具体的な活動例:

- 利用状況の分析: データの利用上限に近づいている顧客や、上位プランの機能を頻繁に試そうとしている顧客を特定し、アップセルのタイミングを計ります。

- ビジネス成果のヒアリング: 定例ミーティングなどで顧客のビジネスの成長度合いや今後の事業計画をヒアリングし、それに合わせて「次のステップとして、このプラン/サービスが御社の成長をさらに加速させます」と提案します。

- 成功事例の共有: 同じような課題を抱えていた他の顧客が、アップセルやクロスセルによってどのように成功したか、具体的な事例を交えて説明し、導入後のイメージを持ってもらいます。

強引な売り込みは顧客の信頼を損なうため厳禁です。顧客との信頼関係をベースに、パートナーとして最適な解決策を提示する姿勢が求められます。

チャーン(解約)の防止

チャーン(解約)は、サブスクリプションビジネスにおいて最も避けたい事態です。チャーン防止は、カスタマーサクセスの最も基本的な責務の一つです。これは、解約を希望する顧客を引き留めるという最後の砦の活動だけでなく、解約に至る前の兆候をいかに早期に検知し、未然に防ぐかというプロアクティブな活動が中心となります。

具体的な活動例:

- 解約リスクの早期検知: ヘルススコアの悪化(ログイン頻度の低下、サポートへのネガティブな問い合わせの増加など)を常に監視し、解約の危険信号が出ている顧客をリストアップします。

- プロアクティブな介入: リスクが検知された顧客に対し、すぐに連絡を取り、課題のヒアリングや解決策の提示、追加のトレーニングなどを実施します。

- 解約理由のヒアリングと分析: 残念ながら解約に至ってしまった顧客に対しても、その理由を丁寧にヒアリングします。収集した情報は「解約の予兆」としてデータベースに蓄積し、今後のチャーン防止活動や製品改善に活かします。

全てのチャーンを防ぐことは不可能ですが、一つでも多くの解約を防ぎ、その学びを次に活かすサイクルを回し続けることが重要です。

顧客の声の収集とサービス改善

カスタマーサクセスは、社内で最も顧客に近い場所にいる存在です。そのため、顧客の生の声を収集し、それを製品開発部門やマーケティング、営業部門にフィードバックするという極めて重要な役割を担います。これは「VoC(Voice of Customer)活動」と呼ばれます。

顧客が日常的に感じている不満、要望、あるいは賞賛の声を最も多く、そして深く理解しているのがカスタマーサクセスです。これらの定性的な情報を集約・分析し、社内に共有することで、企業は顧客中心の意思決定を下せるようになります。

具体的な活動例:

- 要望・不満の集約と優先順位付け: 日々の顧客との対話の中から得られた製品への要望や不満を記録・集約し、多くの顧客が求めている機能や、ビジネスインパクトの大きい改善点を特定して開発部門に提言します。

- NPSアンケートの実施・分析: 定期的にNPS(ネットプロモータースコア)調査を実施し、顧客ロイヤルティを定量的に測定します。高評価の理由、低評価の理由を深掘り分析し、改善のアクションプランに繋げます。

- サクセスストーリーの作成・共有: 顧客の成功事例を詳細なケーススタディとしてまとめ、マーケティング部門や営業部門に共有します。これは、新たな見込み客への強力なアピール材料となります。

カスタマーサクセスは、顧客と社内をつなぐ「架け橋」として、製品・サービスをより良いものへと進化させるための原動力となるのです。

コミュニティの運営

顧客数が増えてくると、全ての顧客に手厚い個別対応(ハイタッチ)を提供することが難しくなります。そこで重要になるのが、テクノロジーを活用して効率的に多くの顧客を支援する「テックタッチ」のアプローチであり、その中核をなすのがコミュニティの運営です。

オンラインコミュニティは、顧客同士が情報交換をしたり、使い方に関する質問をしたり、成功事例を共有したりできるプラットフォームです。

具体的な活動例:

- フォーラムの運営: 顧客が自由に質問や意見を投稿できる場を設け、カスタマーサクセス担当者や他のユーザーがそれに回答する仕組みを作ります。

- ナレッジベースの構築: よくある質問(FAQ)や製品マニュアル、ベストプラクティスなどを整備し、顧客が自己解決できる環境を整えます。

- イベントの企画: オンライン・オフラインでのユーザー交流会や勉強会を企画し、顧客同士の繋がりを深め、ロイヤルティを高めます。

コミュニティが活性化すれば、顧客同士で問題を解決し合う「自助の文化」が生まれ、カスタマーサクセスチームの負担を軽減できます。さらに、コミュニティは顧客の生の声を収集する貴重な場ともなり、顧客ロイヤルティの向上にも大きく貢献します。

カスタマーサクセスを導入する4つのメリット

カスタマーサクセスは、単なる顧客対応の改善に留まらず、企業経営全体に多大なプラスの効果をもたらします。戦略的にカスタマーサクセスを導入・推進することで、企業は持続的な成長を実現するための強固な基盤を築くことができます。ここでは、その代表的な4つのメリットを解説します。

① LTV(顧客生涯価値)が向上する

カスタマーサクセスを導入する最大のメリットは、LTV(顧客生涯価値)の向上に直接的に貢献することです。LTVは、一人の顧客が取引期間全体で企業にもたらす総利益を示し、サブスクリプションビジネスの健全性を測る上で最も重要な指標の一つです。カスタマーサクセスは、LTVを構成する複数の要素にプラスの影響を与えます。

まず、契約継続期間の長期化です。カスタマーサクセスが顧客の成功を能動的に支援し、製品・サービスの価値を最大限に引き出す手助けをすることで、顧客満足度は高まります。顧客は「このサービスは自分のビジネスに不可欠だ」と感じるようになり、安易に解約を検討しなくなります。結果として、顧客の契約継続期間(顧客ライフタイム)が伸び、LTVが向上します。

次に、顧客単価の上昇です。カスタマーサクセスは、顧客との継続的な対話を通じて、そのビジネスの成長や新たな課題を深く理解しています。その上で、顧客のさらなる成功に繋がるアップセル(上位プランへの移行)やクロスセル(関連製品の追加購入)を最適なタイミングで提案できます。これは押し売りではなく、顧客の成功を願うパートナーとしての提案であるため、受け入れられやすくなります。顧客単価(ARPA)が上昇すれば、LTVもそれに比例して増加します。

例えば、月額5万円のプランを契約している顧客が、カスタマーサクセスの支援によって大きな成果を出し、事業が拡大したとします。そこで「さらに高度な分析機能を使えば、もっと売上を伸ばせますよ」と月額8万円の上位プランを提案し、アップグレードに成功すれば、その顧客から得られる月々の収益は3万円増加します。このような積み重ねが、企業全体のLTVを大きく押し上げるのです。

LTVの向上は、企業の収益基盤を安定させ、未来への投資余力を生み出します。

② 解約率(チャーンレート)が低下する

LTV向上と表裏一体の関係にあるのが、解約率(チャーンレート)の低下です。サブスクリプションビジネスにおいて、チャーンレートは事業の成長を蝕む静かなる脅威であり、これをいかに低く抑えるかが成功の鍵となります。

カスタマーサクセスは、チャーンレートを低下させるための最も効果的な処方箋です。そのアプローチは二段階に分かれます。

第一段階は、プロアクティブな問題解決によるチャーンの未然防止です。従来のカスタマーサポートでは、顧客が不満を抱え、解約を決意してからでないと、その問題に気づくことができませんでした。しかし、カスタマーサクセスは、サービスの利用ログなどのデータを分析することで、顧客の不満の「兆候」を早期に検知します。ログイン頻度の低下、主要機能の未使用、サポートへのネガティブな問い合わせの増加といったサインを見つけ出し、顧客が「もうダメだ」と思う前に先回りして支援の手を差し伸べます。このプロアクティブな介入により、多くの潜在的な解約を防ぐことが可能になります。

第二段階は、サービスの価値を正しく顧客に認識させることです。顧客が解約する大きな理由の一つに、「サービスの価値を実感できない」というものがあります。これは、サービス自体に価値がないのではなく、顧客がその価値を享受できる使い方を知らない、あるいは忘れてしまっているケースがほとんどです。カスタマーサクセスは、定期的なコミュニケーションを通じて、顧客にサービスの価値を再認識させ、新たな活用法を提案し続けます。これにより、サービスが顧客にとって「コスト」ではなく「投資」であると認識され、解約という選択肢自体がなくなっていきます。

チャーンレートが1%改善するだけでも、企業の収益には複利効果で大きなインパクトがあります。安定した収益基盤を築く上で、チャーンレートの低減効果は計り知れないメリットと言えます。

③ 顧客ロイヤルティが高まる

カスタマーサクセスは、単なる顧客満足(Customer Satisfaction)を超えた、顧客ロイヤルティ(Customer Loyalty)の醸成に大きく貢献します。

顧客満足が、特定の取引や応対に対する一時的な評価(例:「今回のサポート対応には満足した」)であるのに対し、顧客ロイヤルティは、企業やブランドそのものに対する長期的な愛着や信頼感を指します。「何があってもこの会社の製品を使い続けたい」「この会社を応援したい」という感情的な繋がりがロイヤルティです。

ロイヤルティの高い顧客は、企業にとって非常に価値のある存在です。

- 価格競争からの脱却: 競合他社が多少安い価格を提示してきても、価格以外の価値(信頼関係、手厚いサポート)を感じているため、安易に乗り換えません。

- ポジティブな口コミの拡散: ロイヤルティの高い顧客は、自社の製品やサービスを友人や同僚に自発的に薦めてくれる「推奨者(プロモーター)」となります。これは、最も信頼性の高いマーケティングチャネルです。

- 建設的なフィードバックの提供: サービスに不満があった場合でも、すぐに解約するのではなく、「もっとこうなったら良いのに」という建設的なフィードバックを提供してくれる傾向があります。これは、製品改善のための貴重な情報源となります。

カスタマーサクセスは、製品を売るだけでなく、顧客のビジネスパートナーとして成功に寄り添うことで、このような深い信頼関係を築き上げます。顧客を「取引相手」から「ファン」へと変える力、これがカスタマーサクセスがもたらす大きなメリットの一つです。

④ 製品・サービスの品質が向上する

最後に、見過ごされがちですが非常に重要なメリットとして、製品・サービスの品質向上が挙げられます。カスタマーサクセスは、社内で最も顧客の課題やニーズに精通している部門です。日々の顧客との対話を通じて得られる「生の声(VoC)」は、製品改善のための宝の山です。

従来の開発プロセスでは、開発者が「おそらく顧客はこういう機能を求めているだろう」という仮説に基づいて製品を開発することが少なくありませんでした。しかし、この方法では、実際の顧客ニーズとの間にズレが生じることが多々あります。

カスタマーサクセスは、このギャップを埋めるための強力な架け橋となります。

- 「多くのお客様が、〇〇という業務でつまずいています。ここにこういう機能があれば、解決できるはずです」

- 「競合のA社には△△という機能があり、乗り換えを検討する理由になっています」

- 「お客様は、この機能のUIが分かりにくいと不満を漏らしていました」

このような具体的でリアルなフィードバックを、カスタマーサクセスが体系的に収集・分析し、開発部門に連携することで、企業はデータと顧客の声に基づいた的確な製品改善を行うことができます。

その結果、開発リソースを本当に必要な機能に集中させることができ、無駄な開発コストを削減できます。そして何より、顧客のニーズを的確に反映した製品は、市場での競争力を高め、さらなる顧客満足と新規顧客の獲得に繋がります。

このように、カスタマーサクセスは、顧客と向き合う最前線であると同時に、事業の根幹である製品・サービスそのものを磨き上げるための重要なエンジンとしての役割も担っているのです。

カスタマーサクセスの主なKPI(重要業績評価指標)

カスタマーサクセス活動の成果を客観的に評価し、改善の方向性を見出すためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。ここでは、カスタマーサクセスの文脈で特に重要視される6つのKPIについて、その定義や重要性を詳しく解説します。

チャーンレート(解約率)

チャーンレート(Churn Rate)は、特定の期間内にどれくらいの顧客がサービスを解約したかを示す割合であり、カスタマーサクセスの成果を測る上で最も基本的かつ重要な指標です。特にサブスクリプションビジネスにおいては、この数値のコントロールが事業の持続可能性に直結します。

計算方法(顧客ベース):

チャーンレート (%) = (期間中の解約顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100

例えば、月初に1,000社の顧客がいて、その月に20社が解約した場合、その月のチャーンレートは (20 ÷ 1,000) × 100 = 2% となります。

なぜ重要か:

チャーンレートは、顧客がサービスに価値を感じ、定着しているかどうかの直接的なバロメーターです。高いチャーンレートは、製品・サービスやサポート体制に何らかの問題があることを示唆しており、放置すれば収益基盤がどんどん失われていきます。カスタマーサクセスチームの第一の使命は、このチャーンレートを可能な限り低く抑えることにあります。チャーンレートを継続的にモニタリングし、その増減の要因を分析することが、改善活動の第一歩となります。

アップセル・クロスセル率

アップセル・クロスセル率は、既存の顧客に対して、より高価なプランや関連製品・サービスを追加で販売できた割合や金額を示す指標です。これは、カスタマーサクセスが守りの活動(チャーン防止)だけでなく、攻めの活動(売上拡大)にどれだけ貢献したかを測るためのKPIです。

計算方法:

アップセル/クロスセル率 (%) = (期間中にアップセル/クロスセルした顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100

または、金額ベースでMRR(月次経常収益)の増加分(Expansion MRR)として追跡することも一般的です。

なぜ重要か:

新規顧客を獲得するコスト(CAC)は、既存顧客にアップセル・クロスセルするコストよりも一般的に5倍以上かかると言われています(The Rule of 5)。したがって、既存顧客からの売上を最大化することは、非常に効率的な成長戦略です。カスタマーサクセスは、顧客との信頼関係を基盤に、顧客の成功を後押しする形で自然なアップセル・クロスセルを促進できます。この指標は、カスタマーサクセスがコストセンターではなく、プロフィットセンターであることを証明する上で極めて重要です。

LTV(顧客生涯価値)

LTV(Life Time Value)は、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、企業にもたらす利益の総額を指します。これは、カスタマーサクセス活動の最終的な成果を集約した、包括的な指標と言えます。

計算方法(簡易版):

LTV = 平均顧客単価 (ARPA) ÷ チャーンレート

例えば、平均月額単価が1万円で、月次チャーンレートが2%(0.02)の場合、LTVは 1万円 ÷ 0.02 = 50万円 となります。

なぜ重要か:

LTVは、カスタマーサクセスの様々な活動(チャーンレート低下、アップセルによる単価向上など)の結果を統合して評価できる指標です。LTVをモニタリングすることで、自社のビジネスモデルの健全性や、顧客との関係性の質を長期的な視点で判断できます。また、LTVを新規顧客獲得コスト(CAC)と比較する「ユニットエコノミクス(LTV/CAC比)」は、事業の収益性や投資対効果を判断するための重要な経営指標となります。一般的に、この比率が3以上であることが健全な状態の目安とされています。

NPS(ネットプロモータースコア)

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ(企業や製品に対する愛着・信頼)を測るための指標です。「あなたはこの製品/サービスを、友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」というシンプルな質問に対し、0〜10の11段階で評価してもらいます。

測定方法:

- 推奨者 (Promoters): 9〜10点を付けた顧客。ロイヤルティが高く、良い口コミを広めてくれる層。

- 中立者 (Passives): 7〜8点を付けた顧客。満足はしているが、競合に乗り換える可能性もある層。

- 批判者 (Detractors): 0〜6点を付けた顧客。不満を抱えており、悪い口コミを広めるリスクがある層。

NPS = 推奨者の割合 (%) – 批判者の割合 (%)

スコアは-100から+100の範囲で算出されます。

なぜ重要か:

NPSは、現在の満足度だけでなく、将来の収益成長に繋がる「顧客の推奨意向」を可視化できる点が特徴です。NPSが高い企業は、チャーンレートが低く、リファラル(紹介)による新規顧客獲得が多いため、持続的な成長が見込めると言われています。カスタマーサクセスは、顧客を成功に導くことで批判者を減らし、推奨者を増やす活動そのものであり、NPSはその成果を測るのに適した指標です。また、「なぜそのスコアを付けたのか」という自由記述の回答を分析することで、具体的な改善点を見つけ出すことができます。

ヘルススコア

ヘルススコアは、顧客がサービスを健全に利用し、成功に向かっているか、あるいは解約のリスクを抱えているかを総合的に示す独自の指標です。これは既存の財務指標とは異なり、企業が独自に定義・設計するものです。

構成要素の例:

- 利用状況データ: ログイン頻度、主要機能の利用率、データ投入量など。

- サポートとの関わり: サポートへの問い合わせ回数、内容(ポジティブかネガティブか)。

- エンゲージメント: 定例ミーティングへの参加率、セミナーへの出席、コミュニティでの発言など。

- アンケート結果: NPSやCSATのスコア。

- 契約情報: 契約期間、利用プランなど。

これらの複数の要素に重み付けをして、顧客ごとにスコア(例:赤・黄・青の信号や、100点満点のスコア)を算出します。

なぜ重要か:

ヘルススコアは、チャーンなどの問題が実際に発生する前に、その兆候を捉えるための「先行指標」として機能します。スコアが悪化した顧客に対してプロアクティブにアプローチすることで、問題を未然に防ぐことが可能です。どの指標が悪化しているかを見ることで、「ログインが減っているから、活用につまずいているのかもしれない」「サポートへの不満が多いから、担当者のスキルに問題があるかもしれない」など、具体的な打ち手を考えるヒントも得られます。データに基づいた能動的なカスタマーサクセスを実現するための羅針盤となるのがヘルススコアです。

オンボーディング完了率

オンボーディング完了率は、新規契約した顧客が、設定された期間内に定義されたオンボーディングプロセスを完了した割合を示す指標です。

計算方法:

オンボーディング完了率 (%) = (期間内にオンボーディングを完了した顧客数 ÷ 同期間にオンボーディングを開始した新規顧客数) × 100

ここでの「完了」の定義を明確にすることが重要です。例えば、「キックオフミーティングの実施」「初期設定の完了」「主要機能A, B, Cの最低1回以上の利用」といった具体的な条件を設定します。

なぜ重要か:

導入初期の体験は、その後の顧客の定着率に絶大な影響を与えます。オンボーディングでつまずいた顧客は、非常に高い確率で早期に解約してしまいます。この指標を追跡することで、自社のオンボーディングプロセスが効果的に機能しているかを評価できます。もし完了率が低い場合、プロセスのどこにボトルネックがあるのか(例:初期設定が複雑すぎる、トレーニング内容が分かりにくいなど)を特定し、改善に繋げることができます。これは、チャーンを川上で食い止めるための重要なKPIです。

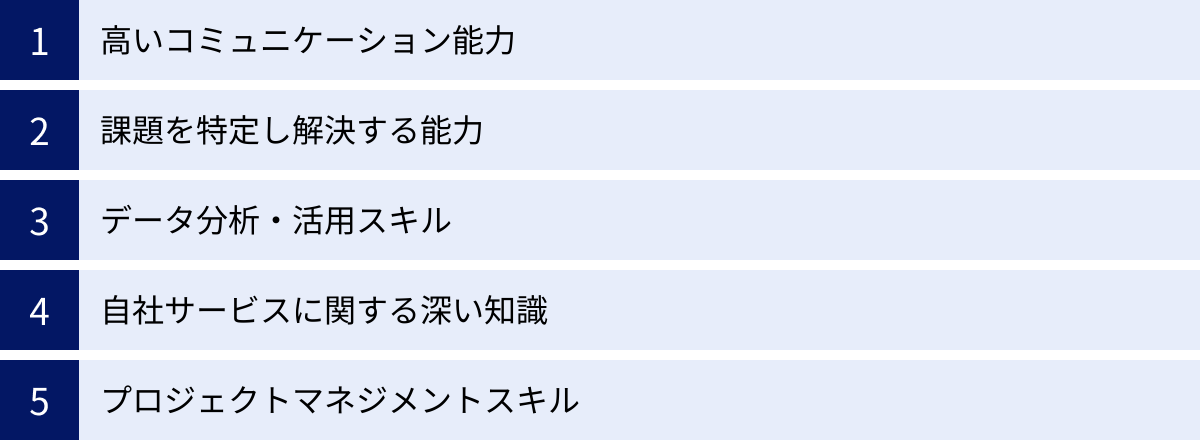

カスタマーサクセス担当者に求められるスキル

カスタマーサクセスは、顧客と深く長期的に関わり、そのビジネスの成功に貢献するという非常に高度なミッションを担います。そのため、担当者には従来の営業職やサポート職とは異なる、複合的で専門的なスキルセットが求められます。

高いコミュニケーション能力

カスタマーサクセス担当者にとって、コミュニケーション能力は最も基本的かつ重要なスキルです。ただし、それは単に「話がうまい」ということではありません。顧客の成功を支援するために必要な、多角的なコミュニケーション能力が求められます。

① 傾聴力と共感力:

顧客が抱えている課題や目標を正確に理解するためには、まず相手の話に深く耳を傾ける「傾聴力」が不可欠です。顧客が言葉にしている表面的な要望だけでなく、その背景にある真のニーズや、言葉にできない不安・期待を汲み取る力が求められます。また、顧客の立場に立って物事を考え、その成功を心から喜び、困難に共感する姿勢が、長期的な信頼関係の基盤となります。「この人は自分たちのことを本当に理解してくれている」と顧客に感じてもらうことが第一歩です。

② 説明能力・提案力:

自社サービスの機能や価値を、顧客のビジネス文脈に合わせて分かりやすく説明する能力も重要です。専門用語を並べるのではなく、「この機能を使えば、御社の〇〇という課題がこのように解決できます」といった、顧客にとってのメリットを具体的に示す必要があります。さらに、顧客の状況を分析し、より高い成果を出すための新たな活用法や、アップセル・クロスセルといった次のステップを、パートナーとして説得力を持って提案する力が求められます。

③ ファシリテーション能力:

オンボーディングのキックオフミーティングや定例会など、複数の関係者が参加する場を円滑に進行するファシリテーション能力も必要です。議論の目的を明確にし、参加者の意見を引き出し、合意形成へと導くスキルは、プロジェクトを前に進める上で欠かせません。

課題を特定し解決する能力

カスタマーサクセスは、顧客から言われたことに応えるだけの御用聞きではありません。時には顧客自身も気づいていないような、本質的な課題を特定し、その解決策を提示するコンサルティング的な能力が求められます。

顧客は「〇〇の機能が使いにくい」と不満を言うかもしれません。しかし、その根本原因は、機能そのものではなく、「そもそも業務プロセスに無理がある」「チーム内の役割分担が曖昧」といった、より深い部分にある可能性があります。カスタマーサクセス担当者は、表面的な事象に囚われず、「なぜそうなっているのか?」を繰り返し問い、根本原因を突き止める分析力が必要です。

そして、課題を特定した後は、自社サービスをどのように活用すればその課題を解決できるのか、具体的なソリューションを設計し、提示しなければなりません。そのためには、顧客の業界やビジネスモデルに関する深い理解も不可欠です。単なる製品の専門家ではなく、顧客のビジネスを成功に導く「信頼されるアドバイザー」としての役割を果たすことが期待されます。

データ分析・活用スキル

能動的(プロアクティブ)なカスタマーサクセスを実現するための根幹をなすのが、データに基づいた意思決定です。そのため、担当者にはデータを読み解き、顧客の状況を客観的に把握し、次のアクションに繋げるスキルが不可欠です。

特に重要となるのが、ヘルススコアの設計と運用です。ログイン頻度、機能利用率、サポートへの問い合わせ履歴といった様々なデータを組み合わせて、どの顧客が順調で、どの顧客がリスクを抱えているのかを判断します。このヘルススコアを正しく解釈し、「スコアが低下している原因は何か?」「どのようなアプローチが有効か?」を仮説立てて実行する能力が求められます。

また、Excelやスプレッドシート、BIツールなどを用いて、データを集計・可視化し、顧客への報告資料や社内での改善提案資料を作成するスキルも必要です。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータという共通言語を使って顧客や社内とコミュニケーションをとることが、成果を出す上で極めて重要になります。

自社サービスに関する深い知識

顧客に最適な活用法を提案するためには、当然ながら自社サービスに関する誰よりも深い知識が必須です。

単に「このボタンを押せばこの機能が動く」といったマニュアルレベルの知識では不十分です。各機能がどのような思想で設計されているのか、どのような顧客課題を解決するために作られたのかという背景まで理解している必要があります。さらに、複数の機能を組み合わせることで、どのような応用的な使い方ができるのか、顧客のユースケースに合わせて柔軟に引き出しを提示できなければなりません。

また、サービスの仕様や制限、あるいは既知の不具合といった、テクニカルな側面についても正確に把握しておく必要があります。これにより、顧客に実現不可能な期待を持たせることなく、現実的な解決策を提示できます。サービスの「伝道師(エバンジェリスト)」として、その価値と可能性を顧客に余すところなく伝えられるレベルの知識が求められます。

プロジェクトマネジメントスキル

カスタマーサクセス担当者は、多くの場合、複数の顧客を同時に担当します。それぞれの顧客は、導入フェーズ、定着フェーズ、拡大フェーズといった異なるライフサイクルステージにあり、抱えている課題も様々です。これらの複数のプロジェクトを並行して管理し、計画的にゴールへと導くプロジェクトマネジメントスキルは非常に重要です。

例えば、ある顧客のオンボーディングプロジェクトでは、タスクの洗い出し、スケジュールの設定、関係者との調整、進捗管理といった一連のプロセスを遂行する必要があります。また、別の顧客に対しては、ヘルススコアの悪化に対応するための短期的な改善プランを実行しなければなりません。

これらの多様なタスクに優先順位をつけ、限られた時間の中で効率的に処理していく能力が求められます。また、顧客の要望を開発部門に伝えたり、営業部門と連携してアップセルを進めたりと、社内の他部署を巻き込みながらプロジェクトを推進する調整力も不可欠です。個々のタスクをこなすだけでなく、全体を俯瞰し、計画的に顧客の成功というゴールに向かって事を進める能力が、優れたカスタマーサクセス担当者の特徴です。

カスタマーサクセス導入の5ステップ

カスタマーサクセスは、単に専門チームを作れば成功するものではありません。戦略的な視点に基づき、計画的に導入を進めることが重要です。ここでは、カスタマーサクセスを組織に導入し、機能させるための標準的な5つのステップを解説します。

① 目的とKPIを設定する

何よりもまず、「なぜ自社はカスタマーサクセスを導入するのか?」という目的を明確に定義することから始めます。目的が曖昧なままでは、活動が散漫になり、成果を評価することもできません。

目的は、自社のビジネス課題と直結しているべきです。例えば、

- 「チャーンレートの高さが事業成長の足かせになっている」→ 目的:チャーンレートの低減

- 「新規顧客の獲得コストが高騰している」→ 目的:既存顧客からのアップセル/クロスセルによる売上拡大

- 「製品の機能は良いはずなのに、顧客満足度が低い」→ 目的:顧客ロイヤルティ(NPS)の向上

目的が定まったら、その達成度を測るための具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- 目的が「チャーンレートの低減」なら、KPIは「月次チャーンレートを現在の3%から1年後に1.5%まで引き下げる」。

- 目的が「売上拡大」なら、KPIは「Expansion MRR(既存顧客からの月次増収額)を年間〇〇円にする」。

- 目的が「NPS向上」なら、KPIは「NPSを現在の-10から+20に改善する」。

このように、定性的で壮大なビジョンと、定量的で測定可能な目標をセットで設定することが、カスタマーサクセス導入の第一歩であり、成功への羅針盤となります。この目的とKPIは、経営層を含む全社で共有されるべきです。

② カスタマージャーニーマップを作成する

次に、顧客の視点に立って、自社の製品・サービスとの関わりを時系列で可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これは、顧客が製品を認知し、検討、購入、導入(オンボーディング)、利用定着(アダプション)、そして推奨に至るまでの一連の体験を旅になぞらえたものです。

マップを作成する際は、各ステージ(接点)において、顧客が「どのような行動をとり」「何を考え、何を感じ」「どのような課題や疑問を持つか」を具体的に洗い出していきます。

| ステージ | 行動 | 思考・感情 | 課題・疑問 |

|---|---|---|---|

| 購入直後 | 担当者へ利用開始を連絡 | ワクワク、期待。一方で少し不安。 | 「何から始めればいい?」「設定は難しい?」 |

| オンボーディング | 初期設定、トレーニング受講 | 「覚えることが多い…」「本当に使えるかな?」 | 「この機能はどういう時に使うの?」 |

| アダプション | 日常業務で利用開始 | 便利さを実感。でも一部機能は使っていない。 | 「もっと効率的な使い方はないか?」 |

| エクスパンション | 成果が出始める | 「もっと成果を出したい」「他の部署でも使えないか」 | 「上位プランの機能は?」「関連サービスは?」 |

このマップを作成することで、顧客がつまずきやすいポイント(ペインポイント)や、逆に満足度が高まる瞬間(ハイライト)が明確になります。そして、それらのポイントに対して、「カスタマーサクセスとして、いつ、どのような支援(タッチポイント)を提供すべきか」を体系的に設計するための基礎となります。

③ 顧客に合わせたアプローチ方法を設計する

全ての顧客に同じように手厚いサポートを提供するのは、リソース的に非現実的です。そこで、カスタマージャーニーマップで特定したタッチポイントを、顧客の価値(LTVの予測値など)に応じてセグメント分けし、それぞれに最適化されたアプローチ方法を設計します。これを「タッチモデル」と呼び、一般的に「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3つに分類されます。

ハイタッチ

対象: LTVが非常に高い、大口顧客や戦略的パートナー。いわゆるエンタープライズ顧客。

アプローチ:

- 専任のカスタマーサクセスマネージャー(CSM)を配置し、一対一で手厚い個別対応を行います。

- 定期的な対面での定例会やビジネスレビューを実施し、顧客の経営課題レベルから深く入り込み、コンサルティングに近い支援を提供します。

- 顧客の成功をオーダーメイドで設計し、伴走する、最も手厚く、コストもかかるモデルです。

ロータッチ

対象: LTVが中程度の、中小企業を中心とした顧客層。

アプローチ:

- 一人のCSMが複数の顧客を担当します。

- ハイタッチとテックタッチを組み合わせた、効率的なアプローチを取ります。

- Web会議システムを利用した定期的なヘルスチェックや、複数の顧客を対象とした集合形式のオンラインセミナー(ウェビナー)などを実施します。

- 個別対応と一対多の対応をバランス良く組み合わせることで、コストを抑えつつ、効果的な支援を目指します。

テックタッチ

対象: LTVが比較的低い、小規模事業者や個人利用の顧客層。顧客数が最も多いセグメント。

アプローチ:

- テクノロジーを最大限に活用し、一対多(One-to-Many)のコミュニケーションで、人の手を介さずにスケールする支援を提供します。

- 具体的な手法としては、ステップメール(利用ステージに合わせたメールの自動配信)、チュートリアル動画、FAQサイトやナレッジベースの整備、ユーザーコミュニティの運営などが挙げられます。

- 顧客がセルフサービスで自己解決できる環境を整えることが中心となります。

これらのタッチモデルを適切に組み合わせることで、限られたリソースを最も効果的に配分し、全顧客層の成功を支援する体制を構築します。

④ 専門チームを組織する

目的、ジャーニー、アプローチ方法が固まったら、いよいよそれを実行する専門チームを組織します。

チームの立ち上げ:

初期段階では、数名の専任担当者を置くことから始めるのが一般的です。重要なのは、片手間ではなく、カスタマーサクセスに100%コミットする人材をアサインすることです。求められるスキル(コミュニケーション能力、課題解決能力、データ分析能力など)を考慮して、社内の適任者を選抜するか、外部から経験者を採用します。

役割分担:

チームの規模が大きくなるにつれて、役割を分化させていくことが考えられます。

- オンボーディング担当: 新規顧客の導入支援に特化。

- アダプション/エクスパンション担当: 既存顧客の利用定着とアップセル/クロスセルを担当。

- データ分析担当: ヘルススコアの管理や各種KPIの分析を専門に行う。

他部署との連携体制の構築:

カスタマーサクセスは、単独で完結する仕事ではありません。営業、マーケティング、製品開発、カスタマーサポートといった他部署とのスムーズな連携が成功の鍵を握ります。

- 営業との連携: 契約前の顧客情報(導入目的、期待値など)を正確に引き継ぐSLA(Service Level Agreement)を定めます。

- 開発との連携: 顧客から収集した要望や不具合をフィードバックし、製品改善に繋げるための定例会などを設けます。

- サポートとの連携: 問い合わせ内容を共有し、顧客理解を深めるとともに、役割分担を明確にします。

⑤ ツールを導入し運用を開始する

最後に、設計したカスタマーサクセス活動を効率的かつ効果的に実行するためのツールを導入し、運用を開始します。手動での管理には限界があるため、早い段階で適切なツールを導入することが推奨されます。

ツールの選定:

カスタマーサクセスに役立つツールは多岐にわたりますが、主に以下のカテゴリーに分類されます。

- カスタマーサクセスプラットフォーム: 顧客の利用状況データの一元管理、ヘルススコアの自動算出、タスク管理、コミュニケーション履歴の蓄積など、CS活動全般を支援する専用ツール。

- CRM/SFA: 顧客の基本情報や商談履歴、契約情報を管理するツール。CS、営業、サポートが同じ顧客情報を参照するために不可欠。

- コミュニケーションツール: メール配信システム、チャットツール、Web会議システムなど。

- ナレッジベース/FAQツール: テックタッチの要となる、顧客の自己解決を促すためのツール。

運用と改善(PDCA):

ツールを導入して終わりではありません。スモールスタートで運用を開始し、PDCAサイクルを回しながら、プロセスやアプローチを継続的に改善していくことが重要です。設定したKPIを定期的にレビューし、何が上手くいっていて、何が課題なのかを分析します。そして、その結果を基に、タッチモデルの見直し、アプローチの改善、ツールの設定変更などを行っていきます。カスタマーサクセスは、一度作ったら完成するものではなく、常に進化し続ける組織であるべきです。

カスタマーサクセスに役立つおすすめツール

カスタマーサクセス活動を効率化し、その効果を最大化するためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、CS活動の各フェーズで役立つ代表的なツールをカテゴリー別に紹介します。ツールの選定にあたっては、自社の事業規模、顧客セグメント、そしてカスタマーサクセスの成熟度に合わせて、最適なものを選ぶことが重要です。

カスタマーサクセスプラットフォーム

カスタマーサクセスプラットフォームは、顧客の利用状況データ、コミュニケーション履歴、ヘルススコアなどを一元的に管理し、プロアクティブなアクションを支援するための専用ツールです。CS活動の司令塔とも言える存在です。

Gainsight

Gainsightは、世界的に最も広く利用されているカスタマーサクセスプラットフォームのパイオニアです。非常に多機能で拡張性が高く、特にエンタープライズ向けの複雑な要件に対応できる点が特徴です。顧客のライフサイクル管理、ヘルススコアの高度なカスタマイズ、プレイブック(タスクの自動化)、エンゲージメント分析など、CS活動に必要なあらゆる機能を網羅しています。大規模な組織や、カスタマーサクセスの成熟度が高い企業におすすめです。

(参照:Gainsight, Inc. 公式サイト)

HiCustomer

HiCustomerは、日本のSaaS企業向けに開発された国産のカスタマーサクセスプラットフォームです。日本のビジネス環境や商習慣を考慮した設計が特徴で、直感的なUIで使いやすいと評価されています。顧客の利用状況を可視化し、解約やアップセルの兆候を自動で検知する機能に強みを持ちます。日本語のサポートも手厚く、これからカスタマーサクセスを本格的に立ち上げる企業や、国内市場を中心に事業を展開する企業にとって導入しやすいツールです。

(参照:HiCustomer株式会社 公式サイト)

pottos

pottosもまた、国産のカスタマーサクセスプラットフォームです。特に顧客のヘルススコアをノーコードで簡単に設定・可視化できる点に強みがあります。SlackやTeamsといったチャットツールとの連携機能が豊富で、ヘルススコアの悪化などのアラートをリアルタイムで通知し、迅速なアクションを促します。比較的手頃な価格帯から始められるため、スタートアップや中小企業でも導入しやすい点が魅力です。

(参照:株式会社pottos 公式サイト)

CRM/SFA(顧客管理/営業支援ツール)

CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)ツールは、顧客の基本情報、商談履歴、契約内容などを一元管理するためのシステムです。カスタマーサクセス部門も、営業やサポートと同じ顧客データベースを参照することで、一貫性のある顧客対応が可能になります。

Salesforce

Salesforceは、世界No.1のシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。その製品群の一つである「Service Cloud」は、カスタマーサポートやカスタマーサクセスの領域を強力に支援します。営業活動を管理する「Sales Cloud」とのシームレスな連携により、契約前の情報から契約後のサポート履歴まで、顧客に関するあらゆる情報を一元的に把握できます。豊富なカスタマイズ性と拡張性を持ち、GainsightなどのCSツールと連携させることで、さらに高度な運用が可能です。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot

HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能を統合したオールインワンのCRMプラットフォームです。その中の「Service Hub」がカスタマーサクセス領域を担います。チケット管理、ナレッジベース、顧客フィードバック調査などの機能に加え、顧客のWebサイト上の行動履歴なども含めて一元管理できる点が強みです。部門間のデータをサイロ化させず、一貫した顧客体験を提供したい企業に適しています。

(参照:HubSpot, Inc. 公式サイト)

Zoho CRM

Zoho CRMは、非常にコストパフォーマンスに優れたCRM/SFAツールとして知られています。45種類以上のアプリケーション群「Zoho One」の一部であり、CRMを中心に、マーケティングオートメーションやプロジェクト管理など、ビジネスに必要な様々なツールを低価格で利用できます。機能は豊富でありながら、中小企業でも導入しやすい価格設定が魅力です。まずはコストを抑えて顧客情報の一元管理から始めたいという企業におすすめです。

(参照:ゾーホージャパン株式会社 公式サイト)

コミュニティツール

コミュニティツールは、顧客同士が交流し、情報交換や問題解決を行えるオンラインプラットフォームを構築するためのツールです。テックタッチアプローチの中核を担い、顧客ロイヤルティの向上やサポートコストの削減に貢献します。

commmune

commmuneは、企業のニーズに合わせてノーコードで柔軟なコミュニティサイトを構築できるプラットフォームです。Q&Aフォーラム、イベント管理、記事投稿、ユーザー間のダイレクトメッセージなど、コミュニティ運営に必要な機能が網羅されています。顧客エンゲージメントを分析する機能も充実しており、コミュニティの活性化に向けた施策の立案に役立ちます。

(参照:コミューン株式会社 公式サイト)

coorum

coorumは、顧客の疑問を自己解決へと導き、ロイヤルティ向上を促進することに特化したコミュニティツールです。FAQやナレッジベースの構築機能と、ユーザーコミュニティの機能が融合している点が特徴です。顧客が質問を投稿しようとすると、AIが関連するFAQや過去の投稿をサジェストし、自己解決を促します。サポートへの問い合わせを削減しつつ、顧客の成功を支援したい企業に適しています。

(参照:株式会社Asobica 公式サイト)

ナレッジベース・FAQツール

ナレッジベースやFAQツールは、顧客が自分のタイミングで情報を探し、問題を自己解決できる環境を整備するためのツールです。24時間365日対応の「静かな営業担当者」として、顧客満足度の向上とサポート業務の効率化を実現します。

NotePM

NotePMは、本来は社内情報共有のためのwikiツールですが、その強力な検索機能やテンプレート機能、柔軟なアクセス権管理を活かして、顧客向けのナレッジベースやFAQサイトとしても非常に効果的に活用できます。マニュアルや仕様書、よくある質問などを体系的に整理し、顧客に公開することが容易です。直感的な操作性で、非エンジニアでも簡単にページの作成・更新が可能です。

(参照:株式会社プロジェクト・モード 公式サイト)

Zendesk

Zendeskは、世界的に広く利用されているカスタマーサービスプラットフォームです。その中核機能の一つである「Zendesk Guide」を使えば、洗練されたデザインのヘルプセンターやFAQサイトを簡単に構築できます。AI搭載のボットと連携させることで、顧客の質問に対して自動で関連する記事を提示することも可能です。問い合わせ管理システムとの連携もスムーズで、FAQで解決しなかった顧客をシームレスにサポート担当者へ繋げることができます。

(参照:株式会社Zendesk 公式サイト)

Confluence

Confluenceは、Atlassian社が提供するチームのための共同作業・ナレッジ管理ツールです。本来の用途は社内向けですが、外部公開機能を使うことで、顧客向けのナレッジベースとしても利用可能です。特に、技術的なドキュメントやAPIリファレンスなど、構造化された大量の情報を管理・公開するのに適しています。エンジニアが多く利用する同社の課題管理ツール「Jira」との連携も強力です。

(参照:Atlassian 公式サイト)