現代のマーケティング活動において、消費者の購買行動を理解することは成功への第一歩です。インターネットやSNSが生活に深く浸透した今日、消費者が商品やサービスを認知し、購入に至り、さらにはその体験を共有するまでのプロセスは、かつてないほど複雑化しています。このような時代背景の中で、消費者の行動を的確に捉えるためのフレームワークとして広く知られているのが「AISAS(アイサス)」モデルです。

AISASは、Attention(注意)、Interest(関心)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)という5つの段階で構成され、特にインターネット上での「検索」と「共有」という行動を組み込んでいる点が大きな特徴です。このモデルを理解し、自社のマーケティング戦略に落とし込むことで、顧客との効果的なコミュニケーションを設計し、持続的な成長のサイクルを生み出すことが可能になります。

この記事では、AISASの基本的な概念から、それが提唱された背景、類似モデルであるAIDMAとの比較、そしてAISASの各段階で有効な具体的なマーケティング施策までを網羅的に解説します。さらに、AISAS以外の主要な購買行動モデルや、AISASを活用する上での注意点にも触れ、現代の複雑な消費者行動を多角的に理解するための一助となる情報を提供します。

目次

AISAS(アイサス)とは

AISAS(アイサス)とは、現代の消費者の購買決定プロセスを説明するためのマーケティング理論モデルの一つです。この名称は、消費者が購買に至るまでの5つのステップの頭文字を取って名付けられました。

- Attention(注意・認知)

- Interest(興味・関心)

- Search(検索)

- Action(行動・購買)

- Share(共有)

このモデルは、2005年に広告代理店の株式会社電通によって提唱されました。それ以前に主流であった「AIDMA(アイドマ)」モデルがマスメディア時代を背景にしていたのに対し、AISASはインターネットとSNSの普及によって変化した消費者の能動的な情報収集・発信行動を反映している点が最大の特徴です。

従来のモデルでは、消費者は企業から発信される情報をテレビCMや雑誌広告などを通じて受動的に受け取ることが前提でした。しかし、インターネットの登場により、消費者は自ら知りたい情報を検索エンジンで調べ(Search)、購入後にはその体験や評価をSNSやブログ、口コミサイトで他者と共有(Share)するようになりました。AISASは、この「検索(Search)」と「共有(Share)」という2つの重要な行動をプロセスに組み込むことで、現代のデジタル社会における消費者行動をより正確に捉えることを可能にしました。

AISASモデルを理解し、マーケティング戦略に活用することには、多くのメリットがあります。第一に、顧客の視点に立った施策の立案が可能になります。消費者がどの段階にいるのかを把握することで、「認知度を高めるべきか」「検索された時に上位に表示されるべきか」「購入後の共有を促すべきか」といった、フェーズごとの課題が明確になります。

第二に、マーケティング施策の効果測定と改善が容易になります。各プロセスに対応するKPI(重要業績評価指標)、例えば「Attention」であれば広告のインプレッション数、「Search」であればオーガニック検索の流入数、「Action」であればコンバージョン率などを設定することで、施策の効果を客観的に評価し、改善のサイクルを回すことができます。

そして第三に、持続的な成長サイクルを構築できる可能性があります。AISASの最後のステップである「Share」は、新たな消費者の「Attention(注意・認知)」や「Search(検索)」のきっかけとなります。つまり、一人の顧客の購買体験が、次の顧客を生み出すという好循環(ループ)を生み出すことができるのです。このループを意識的に設計し、強化することが、現代のマーケティングにおける成功の鍵となります。

よくある質問として、「AISASはもう古いモデルではないか?」という声も聞かれます。確かに、AISASが提唱されてから十数年が経過し、スマートフォンのさらなる普及や動画プラットフォームの台頭など、消費者の行動はさらに多様化・複雑化しています。そのため、SIPSやDECAXといった新しいモデルも次々と提唱されています。

しかし、AISASが示す「注意→関心→検索→購買→共有」という基本的な流れは、多くの商材において依然として有効な分析の軸となります。AISASは、現代のデジタルマーケティングを考える上での「共通言語」であり、全ての基本となる思考のフレームワークとして、その重要性は失われていません。まずはこのAISASを深く理解し、その上で他のモデルを参考にしながら自社の状況に合わせて応用していくことが、現実的かつ効果的なアプローチと言えるでしょう。

AISASが提唱された背景

AISASという購買行動モデルがなぜ生まれ、そして広く受け入れられるようになったのかを理解するためには、それが提唱された2000年代初頭から中盤にかけての社会的な変化、特にテクノロジーの進化とそれに伴う人々のライフスタイルの変容を深く知る必要があります。このモデルは、単なる理論的な思いつきではなく、時代の必然として登場したのです。その背景には、大きく分けて「インターネットとSNSの普及」と「消費者の購買行動の変化」という2つの相互に関連した要因が存在します。

インターネットとSNSの普及

AISASの根幹をなす「Search(検索)」と「Share(共有)」というプロセスは、インターネットの普及なくしては成り立ちません。1990年代後半から始まったインターネットの商用利用は、2000年代に入るとADSLや光ファイバーといったブロードバンド接続の普及により、一般家庭に爆発的に広がりました。

総務省の「通信利用動向調査」によれば、日本のインターネット利用率(個人)は2000年末の37.1%から、AISASが提唱された2005年末には70.8%へと急増しています。このわずか5年間で、インターネットは一部の先進的な層が使うものから、国民の誰もが日常的に利用する社会インフラへと変貌を遂げたのです。(参照:総務省「通信利用動向調査」)

この変化の中で特に重要だったのが、検索エンジンの一般化です。GoogleやYahoo!といった検索エンジンが登場し、高性能化したことで、人々は知りたい情報を瞬時に、そして網羅的に手に入れられるようになりました。かつて、何かを調べるためには図書館で分厚い本をめくるか、専門家に尋ねるしかありませんでした。しかし、検索エンジンの登場は、あらゆる情報へのアクセスを民主化し、「わからないことがあれば、まず検索する」という行動様式を人々の間に定着させました。これが、AISASにおける「Search」のプロセスの基盤となっています。消費者は、企業が発信する広告メッセージを鵜呑みにするのではなく、自らの手でその商品名や関連キーワードを検索し、性能、価格、そして評判などを多角的に比較検討するようになったのです。

もう一つの決定的な変化は、CGM(Consumer Generated Media:消費者生成メディア)の台頭、特にブログや初期のSNSの普及です。日本では、2004年頃からブログが一大ブームとなり、個人が手軽に情報発信を行うためのプラットフォームが整いました。さらに、SNSの先駆けであるmixi(2004年サービス開始)や、世界的に普及したTwitter(2006年サービス開始、日本語版は2008年)などが登場し、個人間のコミュニケーションと情報共有のあり方を根底から変えました。

これらのプラットフォームは、消費者が単なる情報の受け手(受信者)から、自らの体験や意見を発信する主体(発信者)へと変わることを可能にしました。これが、AISASにおける「Share」のプロセスです。購入した商品の感想をブログに書く、レストランでの食事体験をSNSに投稿する、といった行動が日常的に行われるようになりました。そして、その一個人の「共有」が、他の誰かの「注意(Attention)」を引き、また別の誰かの「検索(Search)」の対象となる、という新しい情報の流れが生まれたのです。

消費者の購買行動の変化

インターネットとSNSの普及は、必然的に消費者の意識と行動に大きな変化をもたらしました。マスメディアが情報の中心であった時代、企業と消費者の間には明確な情報の非対称性が存在しました。企業は広告を通じて自社に都合の良い情報を選択的に発信し、消費者は限られた情報源の中から購買を決定せざるを得ませんでした。いわば、消費者は企業の手のひらの上で選択を行う、比較的受動的な存在でした。

しかし、インターネット時代においては、この力関係が大きく変化します。消費者は検索エンジンを駆使して、企業の公式サイトだけでなく、第三者によるレビューサイト、個人のブログ、SNS上の口コミなど、ありとあらゆる情報源にアクセスできるようになりました。これにより、企業がコントロールできない「リアルな声」が、購買意思決定において極めて重要な役割を果たすようになったのです。

消費者は、広告の美辞麗句だけでなく、実際にその商品を使った人々の生々しい評価(メリットもデメリットも含む)を参考にすることで、より賢明で、失敗の少ない購買を目指すようになりました。この「賢い消費者」の登場が、企業に対して従来の一方的な情報発信型のマーケティングから、消費者の「検索」と「共有」を前提とした、双方向のコミュニケーション型のマーケティングへの転換を迫りました。

具体的には、消費者は以下のような行動変化を見せるようになりました。

- 衝動買いの減少と計画購買の増加: 気になった商品があってもすぐには買わず、一度スマートフォンで検索して評判を確かめる。

- 第三者評価の重視: 企業広告よりも、インフルエンサーや一般ユーザーの口コミ、レビューの星の数を信頼する。

- 情報発信への意欲: 自分の購買体験が他者の役に立つこと、あるいは共感を得ることに価値を見出し、積極的にSNSやレビューサイトに投稿する。

このような消費者の行動変化を的確に捉え、言語化したのがAISASモデルです。それは、企業がコントロールする「Desire(欲求)」や「Memory(記憶)」といった内面的なプロセス(AIDMAモデル)から、消費者が主導権を握る「Search(検索)」や「Share(共有)」といった具体的な行動へと、マーケティングの焦点を移す必要性を示唆していました。

結論として、AISASは単なる新しい理論ではなく、テクノロジーの進化がもたらした人々の情報行動の構造的変化を、マーケティングの視点から必然的に導き出したフレームワークであると言えます。この背景を理解することが、AISASを単なる言葉の暗記ではなく、生きた戦略として活用するための第一歩となるのです。

AISASを構成する5つのプロセス

AISASモデルは、消費者が商品を認知してから、購入し、その体験を共有するまでの一連の流れを5つの段階に分けて捉えます。それぞれのプロセスで消費者がどのような心理状態にあり、どのような行動を取るのかを理解することは、各段階に応じた適切なマーケティング施策を打つ上で不可欠です。ここでは、5つのプロセスを一つずつ詳しく解説します。

① Attention(注意・認知)

すべての購買行動の出発点となるのが「Attention(注意・認知)」の段階です。これは、消費者がそれまで知らなかった、あるいは意識していなかった商品やサービスの存在に初めて気づく瞬間を指します。この段階の消費者は、まだその商品に対して特定のニーズを持っているわけではない「潜在顧客」であることがほとんどです。

消費者の心理と行動:

この段階では、消費者は情報を積極的に探しているわけではありません。日常生活を送る中で、何気なく目にした広告や情報によって、意図せず商品やサービスの存在を認知します。例えば、テレビを見ているときに流れたCM、スマートフォンのニュースアプリに表示されたバナー広告、フォローしているインフルエンサーのSNS投稿、友人との会話の中での一言などが、Attentionのきっかけとなります。

この時点での消費者の関心はまだ非常に低く、「こんな商品があるんだ」という程度の認識に留まります。ほとんどの情報はそのまま記憶に残らず流されてしまいますが、ごく一部の情報が、消費者の潜在的な悩みや願望と結びついたときに、次の「Interest(興味・関心)」の段階へと進むきっかけとなります。

企業側の役割:

この段階での企業の目標は、ただ一つ。できるだけ多くの潜在顧客の「視界」に入り、自社の存在を知ってもらうことです。ターゲットとなる層がどのようなメディアに日常的に接触しているのかを正確に把握し、そこに効果的に情報を投下する必要があります。重要なのは、まだニーズが顕在化していない層に対しても、広く網をかけるアプローチです。ここで認知されなければ、その後のプロセスは始まりません。

② Interest(興味・関心)

「Attention」で存在を認知した商品やサービスに対して、消費者が「これは自分に関係があるかもしれない」「なんだか面白そうだ」と、少し踏み込んで関心を持つのが「Interest(興味・関心)」の段階です。

消費者の心理と行動:

この段階に入ると、消費者はその商品やサービスを「自分ごと」として捉え始めます。例えば、「最近、肌の乾燥が気になっていたけど、この保湿クリームは効果があるかもしれない」「この新しいゲーム、グラフィックが綺麗で面白そう」といったように、自分自身の課題解決や欲求充足と結びつけて考え始めます。

行動としては、流し見していた広告を少し注意して読んだり、CMで流れた商品名を覚えようとしたり、SNSの投稿を「いいね」や「保存」したりといった変化が見られます。まだ能動的に情報を探しに行く「Search」には至りませんが、企業から提供される情報をより注意深く受け取るようになります。

企業側の役割:

この段階での企業の目標は、Attentionで得た注意を確かな興味・関心へと育て上げ、次の「Search(検索)」行動へと繋げることです。単に商品名を連呼するだけでなく、その商品が顧客にどのような価値(ベネフィット)をもたらすのかを、具体的かつ魅力的に伝える必要があります。ターゲットの心に響くキャッチコピー、商品の魅力が直感的に伝わるビジュアル、共感を呼ぶストーリーなどを通じて、「もっと知りたい」という欲求を喚起することが求められます。

③ Search(検索)

「Interest」で抱いた興味・関心をさらに深めるため、消費者が自らの意思で能動的に情報を収集し始めるのが「Search(検索)」の段階です。これはAISASモデルを象徴する、極めて重要なプロセスです。

消費者の心理と行動:

消費者は、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで「商品名 評判」「サービス名 口コミ」「カテゴリ名 おすすめ」といったキーワードを入力して検索します。また、TwitterやInstagramなどのSNSでハッシュタグ検索を行ったり、価格.comのような比較サイトを訪れたり、YouTubeでレビュー動画を視聴したりと、あらゆる手段を駆使して情報を集めます。

この時、消費者が求めているのは、企業の公式発表のような一方的な情報だけではありません。むしろ、実際にその商品を使った第三者の客観的な評価や、信頼できる専門家の意見、自分と似たような境遇の人の体験談などを強く求めています。メリットだけでなく、デメリットや注意点についても知りたいと考えており、複数の情報源を比較検討することで、より確かな意思決定を下そうとします。

企業側の役割:

この段階での企業の目標は、消費者が検索したときに、自社に関するポジティブで信頼性の高い情報が、簡単に見つかる状態を作っておくことです。具体的には、公式サイトやオウンドメディアのSEO(検索エンジン最適化)対策、第三者による好意的なレビューや口コミの獲得促進、比較サイトでの情報整備、SNS上での言及に対するモニタリングと対応などが重要になります。消費者が知りたいであろう情報を先回りして提供し、疑問や不安を解消することが、次の「Action」への後押しとなります。

④ Action(行動・購買)

情報収集と検討を経て、消費者が最終的に商品の購入やサービスの申し込みといった具体的な行動を起こすのが「Action(行動・購買)」の段階です。

消費者の心理と行動:

この段階の消費者は、購入の意思をほぼ固めています。しかし、最後の最後で「本当にこれで良いのか」「もっと安いところはないか」「手続きが面倒ではないか」といった不安や迷いが生じることも少なくありません。

具体的な行動としては、実店舗に足を運ぶ、ECサイトの「カートに入れる」ボタンをクリックする、会員登録フォームに情報を入力する、問い合わせの電話をかける、といったことが挙げられます。このプロセスがスムーズに進めば購買に至りますが、少しでもストレスを感じたり、障壁があったりすると、購買を断念してしまう「離脱」が起こり得ます。

企業側の役割:

この段階での企業の目標は、購入までの障壁(ハードル)を可能な限り取り除き、スムーズで快適な購買体験を提供することです。ECサイトであれば、分かりやすいUI/UXデザイン、簡単な決済プロセス、多様な支払い方法の提供などが求められます。実店舗であれば、親切な接客や、在庫を切らさないといった基本的なことが重要です。また、「期間限定割引」「初回購入特典」といったインセンティブを用意し、最後のひと押しをすることも有効な施策です。

⑤ Share(共有)

商品を購入し、利用した体験を、消費者が友人・知人や不特定多数の他者と共有するのが「Share(共有)」の段階です。これも「Search」と並ぶAISASのもう一つの重要な特徴であり、購買行動が購入で終わらない現代の消費者像を象見しています。

消費者の心理と行動:

消費者が自らの体験を共有する動機は様々です。「この素晴らしい商品を他の人にも教えたい」という善意、「この商品を選んだ自分のセンスは正しい」という自己肯定感の充足、「みんなからの『いいね』が欲しい」という承認欲求、あるいは「期待外れだったから他の人には注意してほしい」という義憤など、ポジティブなものからネガティブなものまで多岐にわたります。

行動としては、SNSへの写真付き投稿、ブログでの詳細なレビュー記事の執筆、ECサイトへの星評価とコメントの入力、友人との会話での口コミなどが挙げられます。

企業側の役割:

この段階での企業の目標は、ポジティブな「Share」を促進し、それを次の新たな顧客の「Attention」や「Search」に繋げる好循環、すなわち「AISASループ」を生み出すことです。具体的には、思わず写真を撮りたくなるような魅力的な商品デザインやパッケージ、SNSでの投稿を促すキャンペーンの実施(例:「#〇〇をつけて投稿しよう」)、レビュー投稿者へのクーポン提供などが考えられます。また、ネガティブな共有に対しても誠実に対応し、顧客サポートの姿勢を示すことが、長期的な信頼の構築に繋がります。

この「Share」が新たな「Attention」を生み、AISASのサイクルが再び回り始めることこそ、このモデルが示すデジタル時代のマーケティングの理想的な姿なのです。

AISASとAIDMA(アイドマ)の比較

AISASモデルをより深く理解するためには、それ以前のマーケティングの主流であった「AIDMA(アイドマ)」モデルとの比較が非常に有効です。両者の違いを知ることで、インターネットの普及が消費者の購買行動といかに本質的な変化をもたらしたのかが明確になります。

AIDMAとは

まず、比較対象であるAIDMAについて説明します。AIDMAは、1920年代にアメリカの著作家であるサミュエル・ローランド・ホールによって提唱された、消費者の購買決定プロセスに関する古典的なモデルです。AISAS同様、各プロセスの頭文字を取って名付けられています。

- Attention(注意)

- Interest(興味)

- Desire(欲求)

- Memory(記憶)

- Action(行動)

このモデルは、消費者がまず商品やサービスの存在に気づき(Attention)、興味を持ち(Interest)、それを「欲しい」と強く望むようになり(Desire)、実際に購入する機会が訪れるまでその欲求を記憶し(Memory)、最終的に購買行動に至る(Action)という直線的なプロセスを描いています。

AIDMAが提唱された当時は、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアが情報伝達の主役でした。企業はこれらのメディアに広告を出稿することで、消費者の注意を引き、商品の魅力を訴求して欲求を喚起しました。消費者は企業から発信される情報を一方的に受け取ることが中心であり、情報を能動的に探したり、他者と共有したりする手段は非常に限られていました。そのため、「いかに強い欲求(Desire)を抱かせ、それを忘れさせないか(Memory)」がマーケティング上の重要な課題でした。

購買プロセスの違い

AISASとAIDMAの最も決定的な違いは、中間に位置するプロセスにあります。以下の表は、両者の違いを構造的にまとめたものです。

| 比較項目 | AISASモデル | AIDMAモデル |

|---|---|---|

| 提唱時期 | 2005年頃 | 1920年代 |

| 時代背景 | インターネット・SNS時代 | マスメディア時代 |

| プロセス | Attention(注意) Interest(関心) Search(検索) Action(行動) Share(共有) |

Attention(注意) Interest(関心) Desire(欲求) Memory(記憶) Action(行動) |

| 消費者の役割 | 能動的な情報探索者・発信者 | 受動的な情報受信者 |

| 情報の流れ | 双方向・ループ型 | 一方向・直線的 |

この表から明らかなように、AIDMAにおける「Desire(欲求)」と「Memory(記憶)」が、AISASでは「Search(検索)」と「Share(共有)」に置き換わっています。この置き換えが、時代の変化を象徴しているのです。

- Desire(欲求)からSearch(検索)へ:

AIDMAの時代、消費者の「欲しい」という気持ち(Desire)は、主に企業の広告表現によって喚起されていました。しかし、情報過多の現代において、消費者は広告を鵜呑みにせず、自ら「検索」することで、その欲求が本当に正しいものか、もっと良い選択肢はないかを検証します。つまり、企業によって作られる「欲求」よりも、消費者自身が納得するために行う「検索」という行動の方が、購買への影響力が大きくなったのです。 - Memory(記憶)からShare(共有)へ:

AIDMAの時代は、CMで見た商品を覚えておき(Memory)、後日お店で見かけた時に購入するという流れが一般的でした。しかし、現代ではスマートフォンが常に手元にあり、「記憶」しておく必要性が低下しました。気になった瞬間に検索し、ブックマークしたり、そのままオンラインで購入したりできます。そして、購買行動はそこで終わりません。購入後の体験をSNSなどで「共有」することが、新たなプロセスとして加わりました。この「共有」された情報が、他者の「検索」対象となり、新たな購買サイクルを生み出すエンジンとなります。AIDMAが個人の中で完結する直線的なプロセスだったのに対し、AISASは他者を巻き込みながら循環するループ構造を持っている点が大きな違いです。

このプロセスの変化は、マーケティングにおける主導権が、企業から消費者へと大きく移行したことを意味しています。企業はもはや情報をコントロールする側ではなく、消費者が行う「検索」と「共有」のプロセスにいかに寄り添い、価値を提供できるかが問われるようになったのです。

対象となるメディアの違い

プロセスの違いは、マーケティング施策の対象となるメディアの違いにも直結します。

- AIDMAが対象とするメディア:

AIDMAモデルが有効に機能していた時代は、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌という「4大マスメディア」が中心でした。これらのメディアは、不特定多数に対して一方向的に情報を発信する特徴を持っており、企業のメッセージを広く届ける(Attention / Interest)のに適していました。CMのキャッチーなフレーズやメロディは、消費者に商品を「記憶(Memory)」させる上で大きな役割を果たしました。 - AISASが対象とするメディア:

一方、AISASモデルが前提とするのは、インターネットを介した多様なメディアです。これらは総称して「アーンドメディア(Earned Media)」「オウンドメディア(Owned Media)」「ペイドメディア(Paid Media)」というトリプルメディアの枠組みで整理されます。- Search(検索)の舞台: 検索エンジン(Google, Yahoo!)、口コミサイト、比較サイト、個人のブログなど。これらは主にアーンドメディア(後述)やオウンドメディアが対象となります。

- Share(共有)の舞台: SNS(X, Instagram, Facebook, TikTok)、ブログ、動画共有サイト(YouTube)、レビューサイトなど。これらは消費者が自ら情報を生み出すため「アーンドメディア」の代表格です。

特に重要なのが、第三者による評価や評判が掲載されるアーンドメディア(報道、レビュー、口コミ、SNS投稿など、企業が直接コントロールできないメディア)の存在です。AIDMAの時代には限定的だったこのメディアの影響力が、AISASの時代では購買意思決定を左右するほどの力を持つようになりました。

ただし、現代においてもAIDMAモデルが完全に無効になったわけではありません。例えば、日常的に購入する低関与な商品(例:ティッシュペーパー、洗剤など)や、インターネットをあまり利用しない高齢者層をターゲットとする商品の場合、テレビCMなどで認知させ、店頭での記憶を頼りに購入してもらうというAIDMA的なアプローチも依然として有効です。

しかし、多くの商品・サービス、特に若年層~中年層をターゲットとするものや、購入前に比較検討が行われる高関与商材においては、AISASの視点なくしてマーケティング戦略を組み立てることは極めて困難と言えるでしょう。両者の違いを正しく理解し、自社のターゲットや商材の特性に応じて、適切なモデルを思考の軸として活用することが重要です。

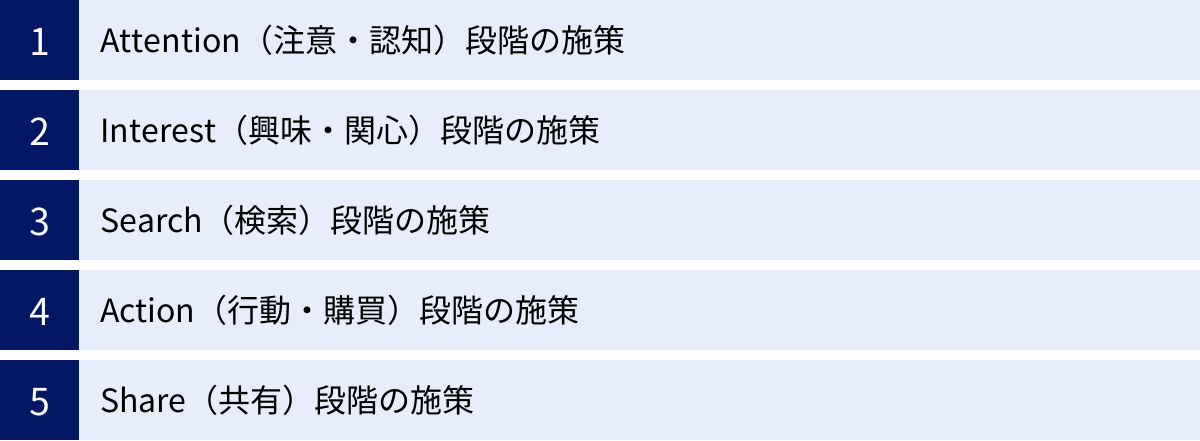

AISASの各段階で有効なマーケティング施策

AISASモデルを理解したら、次はそのフレームワークを実務に落とし込む必要があります。ここでは、AISASの5つの各段階において、具体的にどのようなマーケティング施策が有効なのかを、その目的と共に詳しく解説します。重要なのは、これらの施策を個別に実施するだけでなく、全体として連動させ、スムーズな顧客体験を設計することです。

Attention(注意・認知)段階の施策

この段階の目的は、自社の商品やサービスをまだ知らない潜在顧客に、その存在を「認知」してもらうことです。広く浅く、多くの人の目に触れる機会を作ることが重要になります。

Web広告・SNS広告

デジタル時代における認知獲得の最も代表的な手法です。テレビCMなどと比較して、低予算から始められ、効果測定がしやすいというメリットがあります。

- リスティング広告(検索連動型広告): 「〇〇 方法」「〇〇 悩み」といった、まだ商品名を知らない潜在層が検索しそうなキーワードに対して広告を表示します。

- ディスプレイ広告: ニュースサイトやアプリなどの広告枠に、画像や動画のバナー広告を配信します。年齢、性別、興味関心などでターゲティングし、潜在層にアプローチします。

- SNS広告: Facebook, Instagram, X (旧Twitter), TikTokなどのプラットフォームで、ユーザーの属性や行動履歴に基づいて広告を配信します。精緻なターゲティングが可能で、視覚的にアピールしやすいのが特徴です。

SEO(検索エンジン最適化)

広告だけでなく、潜在顧客が抱える悩みや課題に関する情報コンテンツをオウンドメディア(自社ブログなど)で発信し、検索結果の上位に表示させることも有効な認知獲得手段です。例えば、化粧品会社が「30代 肌の乾燥 原因」といったキーワードで上位表示されれば、自社の商品を知らない多くの潜在顧客に自然な形でリーチできます。これは広告費をかけずに継続的な集客が見込める、ストック型の施策です。

イベント・セミナーの開催

オンライン・オフラインを問わず、特定のテーマに関心を持つ人々を集めることで、効率的に認知を獲得できます。例えば、BtoB企業が「業務効率化セミナー」を開催すれば、その課題に関心のある企業の担当者に対して、自社のツールやサービスを直接紹介する機会が得られます。参加者リストは、後のInterest段階でのアプローチにも活用できます。

Interest(興味・関心)段階の施策

認知してくれた顧客の関心をさらに引きつけ、「もっと知りたい」と思わせることがこの段階の目的です。一方的な売り込みではなく、価値ある情報提供を通じて信頼関係を築くことが鍵となります。

オウンドメディアでの情報発信

Attention段階で訪れたユーザーに対し、さらに深い情報を提供します。商品の基本的な説明だけでなく、開発秘話、活用方法の応用編、顧客の課題を解決するノウハウ記事などを通じて、専門性と信頼性を示します。例えば、アウトドア用品メーカーが、商品の使い方だけでなく、「初心者向けキャンプ場の選び方」「失敗しない焚き火のコツ」といった周辺情報も発信することで、ユーザーは「このブランドは頼りになる」と感じ、ブランド自体への興味を深めます。

SNSアカウントの運用

広告とは別に、公式アカウントを日常的に運用します。新商品の情報だけでなく、社員の日常やブランドの世界観が伝わる投稿、ユーザーからの質問への回答など、双方向のコミュニケーションを通じて顧客との心理的な距離を縮め、親近感や好意(エンゲージメント)を醸成します。フォロワーは、ブランドのファン予備軍であり、継続的な情報接触によって関心を維持・向上させることができます。

メールマガジンの配信

イベント参加者や資料請求者など、既に何らかの接点を持った見込み顧客に対して、定期的にメールマガジンを配信します。パーソナライズされた情報(例:〇〇様におすすめの商品)や、限定コンテンツ、セミナーの案内などを送ることで、顧客の関心を途切れさせず、関係性を深化させることができます。

Search(検索)段階の施策

顧客が能動的に情報を探し始めたこの段階では、「検索された時に、いかにして最適な情報を提供できるか」が勝負です。疑問や不安を解消し、購入への確信を持たせることが目的です。

SEO・MEO対策

Attention/Interest段階のSEOが潜在層向けだったのに対し、この段階ではより購入意欲の高い顕在層向けの対策が重要です。「商品名 評判」「サービス名 料金」「地域名 業種」といった、具体的な比較検討段階で使われるキーワードでの上位表示を目指します。

また、実店舗を持つビジネスではMEO(Map Engine Optimization:マップエンジン最適化)が不可欠です。「渋谷 カフェ」「新宿 居酒屋」などで検索した際に、Googleマップ上で自店舗が上位に表示されるよう、Googleビジネスプロフィールの情報を充実させることが重要です。

口コミサイトやレビューへの対応

消費者は、企業の公式サイト以上に第三者の客観的な評価を信頼します。Amazonのレビュー、食べログ、価格.com、専門分野の口コミサイトなどに寄せられる評価は、購買決定に絶大な影響を与えます。好意的なレビューを投稿してくれた顧客に感謝を伝えたり、ネガティブなレビューに対しても真摯に謝罪し、改善策を提示したりする姿勢は、他の検索ユーザーに誠実な印象を与え、信頼を高めます。

SNSでのハッシュタグ活用

現代の「検索」は検索エンジンに限りません。特に若年層は、InstagramやXでハッシュタグ(#)を使ってリアルな情報を探します。「#商品名レビュー」「#〇〇コーデ」など、ユーザーが使いそうなハッシュタグを予測して自社の投稿に含めることが重要です。また、ユーザーが自社の商品について投稿する際に使ってもらえるような、ユニークで覚えやすい公式ハッシュタグ(例:#〇〇のある生活)を用意することも有効です。

Action(行動・購買)段階の施策

購入を決意した顧客が、ストレスなくスムーズに手続きを完了できるようにすることがこの段階の目的です。わずかな障壁が離脱に繋がるため、細やかな配慮が求められます。

使いやすいECサイトやLPの構築

ウェブサイトやランディングページ(LP)のUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)を徹底的に改善します。具体的には、ページの表示速度の高速化、スマートフォンでの見やすさ(レスポンシブデザイン)、入力フォームの項目の最小化、分かりやすいボタン配置、多様な決済手段(クレジットカード、コンビニ払い、各種Payサービスなど)の導入などが挙げられます。

CTA(行動喚起)の最適化

CTAとは「Call To Action」の略で、「購入する」「カートに入れる」「無料で試す」「資料請求」といった、ユーザーに行動を促すボタンやリンクのことです。この文言、色、形、配置を少し変えるだけで、クリック率が大きく変わることがあります。A/Bテストなどを通じて、最も効果的なCTAを見つけ出す努力がコンバージョン率の向上に直結します。

カゴ落ち対策

ECサイトで商品をカートに入れたものの、購入手続きを完了せずにサイトを離れてしまう「カゴ落ち」は、大きな機会損失です。カゴ落ちしたユーザーに対して、一定時間後に「お買い忘れはありませんか?」といったリマインドメールを自動で送信したり、サイト再訪時にカート内の商品をポップアップで表示したりする施策が有効です。

Share(共有)段階の施策

購入後の顧客に満足度の高い体験を提供し、その体験をポジティブな形で他者と共有してもらうことがこの段階の目的です。この「Share」が、次の顧客の「Attention」を生み出す好循環の起点となります。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出

UGCとは「User Generated Content」の略で、ユーザーが自発的に作成・投稿するコンテンツ(SNS投稿、ブログ記事、レビューなど)のことです。企業は、ユーザーが思わず投稿したくなるような「仕掛け」を用意することが重要です。例えば、写真映えする(フォトジェニックな)パッケージデザイン、開封時に驚きのある梱包(開封の儀)、ユニークな利用体験の提供などが挙げられます。優れたUGCは、企業の広告よりも高い信頼性と拡散力を持ちます。

SNSキャンペーンの実施

UGCを積極的に増やすための施策として、SNSキャンペーンは非常に有効です。「公式アカウントをフォロー&#〇〇をつけて投稿した方の中から抽選でプレゼント」といった企画は、多くの参加を促し、短期間で大量のShareを生み出すことができます。これにより、ブランド名の認知度向上と、ポジティブな口コミの拡散が期待できます。

インフルエンサーマーケティング

自社ブランドと親和性の高いインフルエンサーに商品やサービスを実際に体験してもらい、その感想をフォロワーに発信してもらう手法です。インフルエンサーが持つ専門性やフォロワーからの信頼性を活用することで、質の高い第三者視点の「Share」を生み出し、多くの潜在顧客に効果的にアプローチできます。

これらの施策を各段階で適切に配置し、連携させることで、AISASモデルは単なる分析ツールから、ビジネスを成長させるための強力な戦略エンジンへと進化します。

AISAS以外の主要な購買行動モデル6選

AISASは現代のデジタルマーケティングを理解する上で非常に重要な基本モデルですが、消費者の行動はさらに多様化・複雑化しています。そのため、AISASの派生形や、特定の側面に特化した新しいモデルも次々と提唱されています。これらのモデルを知ることで、より多角的な視点から消費者行動を分析し、戦略を深化させることができます。ここでは、代表的な6つのモデルを簡潔に紹介します。

| モデル名 | 提唱者/企業 | プロセス | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SIPS(シップス) | 株式会社電通 | Sympathize→Identify→Participate→Share&Spread | SNS時代の「共感」を起点とし、参加と拡散を重視するモデル。 |

| ZMOT(ズィーモット) | Stimulus→ZMOT→FMOT→SMOT | 購入前の「オンライン検索」の瞬間をZMOTと定義し、その重要性を強調。 | |

| DECAX(デキャックス) | 株式会社電通 | Discovery→Engage→Check→Action→eXperience | コンテンツマーケティング視点で、発見から体験共有までを描く。 |

| VISAS(ヴィサス) | 株式会社電通 | Viral→Influence→Sympathy→Action→Share | 口コミ(Viral)やインフルエンサーの影響を起点とするモデル。 |

| ULSSAS(ウルサス) | 株式会社ホットリンク | UGC→Like→Search→Search→Action→Spread | UGC(ユーザー投稿)とSNSの「いいね」から始まるのが最大の特徴。 |

| R-DECAX(アールデキャックス) | 株式会社電通 | Relation→Discovery→Engage→Check→Action→eXperience | DECAXに、顧客との継続的な「関係構築」の視点を加えた発展形。 |

① SIPS(シップス)

SIPSは、2011年に株式会社電通が提唱した、特にSNS時代における消費者行動を捉えたモデルです。

- Sympathize(共感する)

- Identify(確認する)

- Participate(参加する)

- Share & Spread(共有・拡散する)

AISASが個人の購買プロセスに焦点を当てているのに対し、SIPSは「共感(Sympathize)」から始まり、企業や他のユーザーの活動に「参加(Participate)」するという集団的な動きを重視している点が特徴です。例えば、社会貢献的な活動に共感し、その企業の製品を買うことで活動に参加し、そのことをSNSで拡散する、といった行動が当てはまります。購買(Action)が必ずしも最終ゴールではなく、参加や拡散自体が目的となるケースを説明できます。

② ZMOT(ズィーモット)

ZMOTは「Zero Moment of Truth(ゼロ・モーメント・オブ・トゥルース)」の略で、2011年にGoogleが提唱した概念です。

これは厳密には購買プロセスモデルではありませんが、現代の消費者行動を理解する上で欠かせません。

- Stimulus(刺激): 広告などで商品を知る。

- ZMOT(ゼロ・モーメント・オブ・トゥルース): 店舗に行く前、あるいは購入を決定する前に、スマートフォンやPCで検索し、情報を収集・比較検討する瞬間。

- FMOT(ファースト・モーメント・オブ・トゥルース): 店舗の棚で商品を見て、どれを買うか決める瞬間。

- SMOT(セカンド・モーメント・オブ・トゥルース): 商品を実際に使って、その良し悪しを体験する瞬間。

ZMOTは、AISASの「Search」の段階の重要性を別の角度から強調した概念と言えます。消費者の意思決定は、もはや店頭(FMOT)ではなく、その前のオンライン検索(ZMOT)の段階で大方が決まっているという考え方です。

③ DECAX(デキャックス)

DECAXは、株式会社電通が提唱した、特にコンテンツマーケティングを念頭に置いたモデルです。

- Discovery(発見)

- Engage(関係構築)

- Check(確認)

- Action(行動)

- eXperience(体験と共有)

消費者がまず有益なコンテンツ(ブログ記事や動画など)を「発見(Discovery)」し、そのコンテンツを通じて企業と「関係(Engage)」を築き、購入前に評判などを「確認(Check)」し、購買「行動(Action)」に至り、その「体験を共有(eXperience)」するという流れです。オウンドメディアなどを通じた中長期的な顧客との関係構築を重視する点で、現代のマーケティング戦略と非常に親和性が高いモデルです。

④ VISAS(ヴィサス)

VISASも株式会社電通が提唱したモデルで、SNS上での口コミやインフルエンサーの影響力に着目しています。

- Viral(口コミ)

- Influence(影響)

- Sympathy(共感)

- Action(行動)

- Share(情報共有)

このモデルでは、第三者による口コミ(Viral)やインフルエンサーによる紹介(Influence)が購買行動の起点となります。それに「共感(Sympathy)」した人々が購買し、さらに自らも「共有(Share)」することで、新たな口コミを生み出していくという、SNS時代の拡散プロセスを色濃く反映しています。

⑤ ULSSAS(ウルサス)

ULSSASは、SNSマーケティング支援を行う株式会社ホットリンクが提唱した、SNS時代の購買行動モデルです。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)

- Like(いいね)

- Search 1(SNS検索)

- Search 2(Google/Yahoo!検索)

- Action(購買)

- Spread(拡散)

最大の特徴は、起点がUGC(ユーザーによる投稿)と、それに対する「いいね(Like)」から始まる点です。そして、検索がSNS内での検索(Search 1)と、Googleなどでの検索(Search 2)の2段階に分かれているのがユニークです。これは、まずInstagramなどでハッシュタグ検索をしてビジュアルや雰囲気を掴み、次にGoogleで詳細なスペックや価格を調べるといった、現代の若年層のリアルな行動を的確に捉えています。

⑥ R-DECAX(アールデキャックス)

R-DECAXは、前述のDECAXの発展形として株式会社電通が提唱したモデルです。

- Relation(関係構築)

- Discovery(発見)

- Engage(深化)

- Check(確認)

- Action(行動)

- eXperience(体験と共有)

DECAXの冒頭に「Relation(関係構築)」が加わりました。これは、顧客と良好な関係性を築けていれば、それが起点となって新たなコンテンツを発見してもらいやすくなるという、LTV(顧客生涯価値)やCRM(顧客関係管理)の視点を強く意識したモデルです。新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係維持・強化の重要性を示唆しています。

これらのモデルはAISASと対立するものではなく、AISASを補完したり、特定の状況をより詳細に分析したりするためのツールと捉えるべきです。自社の商材特性やターゲット顧客の行動に合わせて、これらのモデルを使い分ける、あるいは組み合わせることで、より精度の高いマーケティング戦略を立案できるようになります。

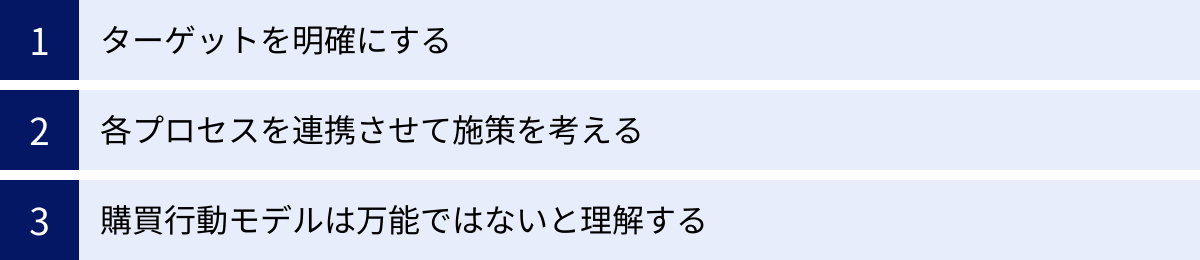

AISASをマーケティングに活用する際の3つの注意点

AISASは非常に強力なフレームワークですが、ただ言葉を覚えるだけでは宝の持ち腐れです。実際のマーケティング活動に落とし込み、成果に繋げるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。ここでは、AISASを効果的に活用するための3つの心構えについて解説します。

① ターゲットを明確にする

AISASのプロセスを分析する上で、大前提となるのが「誰の」購買行動を分析するのか、ということです。つまり、ターゲット顧客を明確に定義しなければ、有効な示唆は得られません。

例えば、同じ「化粧水」という商品でも、ターゲットが「美容に関心が高い20代女性」なのか、「手軽なスキンケアを求める40代男性」なのかによって、AISASの各プロセスにおける行動は全く異なります。

- 20代女性の場合:

- Attention: Instagramの美容系インフルエンサーの投稿、美容雑誌の特集

- Interest: 商品の成分や世界観が伝わる公式SNSアカウントの投稿

- Search: Instagramでのハッシュタグ検索、美容口コミサイトでのレビュー比較、YouTubeでの使用感レビュー動画の視聴

- Action: 公式オンラインストアでの購入、ドラッグストアのテスターで試用

- Share: Instagramへの写真付き投稿、友人への口コミ

- 40代男性の場合:

- Attention: ビジネス系Webメディアの広告、YouTubeの合間に流れる動画広告

- Interest: 「オールインワン」「面倒くさくない」といった利便性を訴求するLP

- Search: Googleで「メンズ スキンケア おすすめ」「商品名 評判」と検索

- Action: Amazonや楽天での購入

- Share: 積極的に共有する可能性は低いかもしれないが、満足すればリピート購入に繋がる

このように、ターゲットが違えば、接触するメディア、検索に使うキーワード、購入場所、共有の動機まで全てが変わってきます。したがって、AISASモデルに沿って施策を考える際は、まず詳細なペルソナ(架空の顧客像)を設定し、「このペルソナは、各段階でどのような気持ちで、何を使って、どう行動するか?」を具体的にシミュレーションすることが不可欠です。この解像度を高めることが、的確な施策立案の第一歩となります。

② 各プロセスを連携させて施策を考える

AISASの各段階に対応するマーケティング施策を考える際、陥りがちなのが、それぞれの施策を個別のタスクとして分断して考えてしまうことです。広告担当はAttention、SNS担当はInterestとShare、Webサイト担当はAction、というように縦割りで進めてしまうと、顧客体験はバラバラになり、効果は半減してしまいます。

重要なのは、AttentionからShareまでを一つの連続した「顧客の旅(カスタマージャーニー)」として捉え、各プロセスがスムーズに繋がるように施策を設計することです。

- 広告(Attention)で使ったキャッチコピーやビジュアルと、リンク先のLP(Interest)の内容に一貫性を持たせる。

- オウンドメディアの記事(Interest/Search)から、自然な流れで資料請求や購入ページ(Action)に誘導する。

- 購入完了ページ(Action)で、「#〇〇を使ってみた」のハッシュタグを案内し、SNSでの共有(Share)を促す。

そして最も重要なのが、AISASがループ構造であることを意識した設計です。つまり、「Shareされたコンテンツが、次の新たな顧客のAttentionやSearchのきっかけになる」というサイクルを意図的に作り出す必要があります。例えば、ユーザーの素晴らしい投稿(UGC)を公式アカウントがリポスト(引用投稿)して称賛することで、他のユーザーの投稿意欲を刺激し、さらに多くのUGCが生まれる、といった好循環を設計することが、AISAS活用の真髄と言えます。各施策が連携し、顧客を次のステージへとスムーズにエスコートする意識を持つことが重要です。

③ 購買行動モデルは万能ではないと理解する

AISASをはじめとする購買行動モデルは、複雑な消費者の心理や行動を理解するための「地図」のようなものであり、非常に有用です。しかし、それはあくまで典型的なパターンを整理したフレームワークであり、現実世界そのものではないということを忘れてはなりません。

すべての消費者が、必ずこの5段階を順番通りに律儀に踏むわけではありません。

- 衝動買い: 店頭で一目惚れし、Searchを全く行わずに購入する(A→I→A)。

- 指名買い: いつも使っている商品を迷わず購入する(A→A)。

- 高関与商材の長期検討: 自動車や住宅など、高額な商品ではInterestとSearchの段階を数ヶ月、数年にわたって何度も行き来する。

- プロセスの逆流: Searchした結果、興味が失せる(A→I→S→離脱)。Action後に不満を感じ、ネガティブなShareをする。

このように、現実はモデル通りに進まないことの方が多いのです。したがって、AISASを絶対的な法則として盲信するのではなく、思考を整理するための「型」として柔軟に活用する姿勢が求められます。

自社の商材の特性(高関与か低関与か、衝動的に買われるものか計画的に買われるものか)や、ターゲット顧客の特性を考慮し、「私たちの顧客の場合、特にどのプロセスが重要か?」「どのプロセスがボトルネックになっているか?」といった問いを立て、分析の補助線として使うのが賢明なアプローチです。時には、AISASのプロセスを一部省略したり、順番を入れ替えたりして、自社独自のカスタマージャーニーマップを作成することも有効でしょう。購買行動モデルは万能の答えではなく、自社の顧客を深く理解するための出発点であると認識することが、実践的な活用に繋がります。

まとめ

本記事では、現代のデジタルマーケティングにおける基本的なフレームワークである「AISAS」について、その概念から背景、各プロセスの詳細、具体的な施策、そして活用上の注意点まで、幅広く解説してきました。

AISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)は、インターネットとSNSの普及により、消費者が能動的に情報を「検索(Search)」し、自らの体験を「共有(Share)」するようになった現代の購買行動を的確に捉えたモデルです。かつてのマスメディア時代のモデル「AIDMA」との決定的な違いは、この2つのSに集約されており、マーケティングの主導権が企業から消費者へと移行した時代の変化を象徴しています。

AISASをマーケティング戦略に活かすためには、5つの各段階(注意・認知、興味・関心、検索、行動・購買、共有)における消費者の心理と行動を深く理解し、それぞれに適した施策を講じることが不可欠です。

- Attention段階では、Web広告やSEOを通じて広く存在を知らせる。

- Interest段階では、オウンドメディアやSNSで価値ある情報を提供し、関心を深める。

- Search段階では、検索結果や口コミで疑問や不安を解消し、信頼を勝ち取る。

- Action段階では、使いやすいサイトやCTAでスムーズな購買体験を提供する。

- Share段階では、UGC創出やキャンペーンでポジティブな共有を促す。

そして最も重要なのは、これらの施策を分断させず、一連のカスタマージャーニーとして連携させること、そして「Share」が次の「Attention」を生むという「AISASループ」を意識的に設計し、回していくことです。この好循環を生み出すことができれば、持続的なビジネスの成長に繋がります。

また、AISASは万能ではなく、SIPSやULSSASといった他のモデルも参考にしながら、自社のターゲットや商材の特性に合わせて柔軟に思考のフレームワークを使いこなす視点も重要です。

デジタル化の進展により、消費者行動は今後も変化し続けます。しかし、その変化の根幹にある「情報を自ら探し、他者と繋がり、体験を共有したい」という人間の欲求を捉えたAISASは、これからもマーケティング戦略を考える上での羅針盤として、その価値を失うことはないでしょう。この記事が、皆様のマーケティング活動において、顧客をより深く理解し、より良い関係を築くための一助となれば幸いです。