現代のビジネスにおいて、マーケティングの重要性はますます高まっています。製品やサービスを顧客に届け、企業の成長を促進するためには、戦略的なマーケティング活動が不可欠です。このような状況の中、「マーケティングのスキルを証明したい」「キャリアアップを目指したい」と考え、マーケティング関連の資格取得を検討する方が増えています。

しかし、世の中には数多くのマーケティング資格が存在し、「どの資格を選べば良いのかわからない」「そもそも資格は本当に必要なのか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、そのような疑問に答えるべく、マーケティング資格の必要性から、資格が「意味ない」と言われる理由、取得するメリット・デメリット、そして失敗しない選び方までを徹底的に解説します。さらに、2024年最新情報に基づき、目的別におすすめのマーケティング資格15選を網羅的に紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなた自身の目的やキャリアプランに最適な資格を見つけ、自信を持って学習への第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

マーケティングに資格は必要?

マーケティングの分野でキャリアを築く上で、「資格は絶対に必要か?」と問われれば、答えは「必須ではないが、取得することで多くのメリットがある」となります。医師や弁護士のように、資格がなければその職に就けない「業務独占資格」は、マーケティングの世界には存在しません。実際に、優れた実績を持つマーケターの中にも、特定の資格を保有していない人は数多くいます。

では、なぜ多くの人がマーケティング資格の取得を目指すのでしょうか。その背景には、マーケティングという職務の特性が深く関わっています。

マーケティングは、市場調査、戦略立案、広告宣伝、データ分析、顧客関係管理(CRM)など、非常に多岐にわたる知識とスキルが求められる専門職です。これらの知識は、実務を通して断片的に学ぶことも可能ですが、特に未経験者や経験の浅い方にとっては、知識の全体像を掴むことが難しい場合があります。ここで資格学習が大きな役割を果たします。資格のカリキュラムは、マーケティングの広範な領域を体系的に学べるように設計されているため、知識の土台を効率的に築くことができるのです。

また、マーケティングのスキルは、実績として示さない限り、目に見えにくいという側面があります。例えば、あなたが「Webマーケティングが得意です」と口頭で伝えても、採用担当者やクライアントはその言葉だけではあなたのスキルレベルを客観的に判断できません。しかし、「ウェブ解析士」や「Google広告認定資格」といった資格を保有していれば、特定の分野において一定水準以上の知識とスキルを有していることを客観的に証明できます。これは、特に実務経験が少ない方にとって、自身の能力をアピールするための強力な武器となります。

さらに、キャリアの節目においても資格は有効に機能します。異業種からマーケティング職への転職を目指す場合、資格は学習意欲の高さと基礎知識の保有を示す有力な証拠となります。社内でのキャリアアップを目指す際にも、自己研鑽に励む姿勢が評価され、昇進や希望部署への異動の後押しとなる可能性があります。

もちろん、資格を取得しただけで優れたマーケターになれるわけではありません。資格で得た知識を実務でどのように活用し、成果に繋げていくかが最も重要です。しかし、その実践の土台となる体系的な知識の習得や、スキルの客観的な証明という観点において、マーケティング資格は非常に価値のあるツールと言えるでしょう。資格をゴールではなく、自身の市場価値を高めるためのスタートラインと捉え、戦略的に活用することが成功の鍵となります。

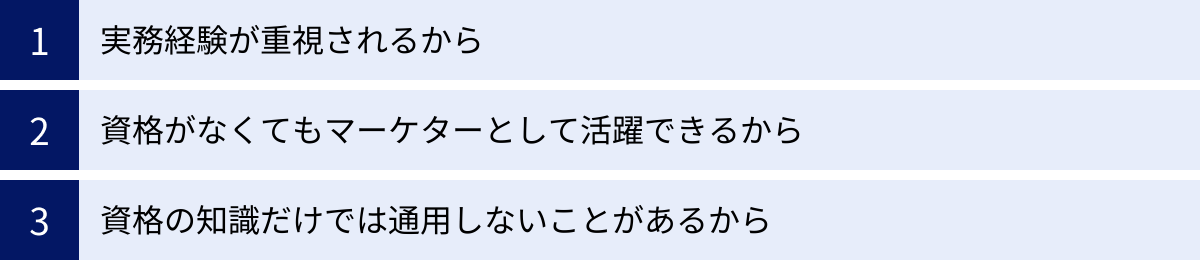

マーケティング資格が「意味ない」と言われる理由

マーケティング資格の有効性について語られる一方で、「資格は意味がない」という意見も根強く存在します。このような意見が出てくる背景には、マーケティング業界ならではの事情があります。ここでは、なぜそのように言われるのか、3つの主な理由を深掘りし、その上で資格とどう向き合うべきかを考えていきましょう。

実務経験が重視されるから

マーケティング資格が「意味ない」と言われる最大の理由は、採用や評価の現場において、資格そのものよりも実務経験や実績が圧倒的に重視される傾向にあるからです。

マーケティングは、理論や知識だけでは完結しない、極めて実践的な学問です。市場や顧客の反応は常に変化し、予期せぬトラブルも発生します。そのような状況で求められるのは、過去の成功体験や失敗から得た知見に基づき、臨機応変に課題を解決していく能力です。

例えば、採用担当者が2人の候補者を比較しているとします。

- Aさん:マーケティング資格は複数保有しているが、実務経験はない。

- Bさん:資格は持っていないが、前職でWeb広告を運用し、CPA(顧客獲得単価)を30%改善した実績がある。

この場合、多くの企業はBさんを採用する可能性が高いでしょう。なぜなら、Bさんは実際にビジネスの現場で成果を出したという具体的な証明を持っているからです。企業が求めるのは「知識がある人」ではなく、「知識を使って利益を生み出せる人」です。

ただし、この事実は「資格が無価値だ」ということを意味するわけではありません。例えば、実務経験が全くない未経験者がマーケティング職を目指す場合、資格は「最低限の知識と、この分野で頑張りたいという意欲」を示すための重要なアピール材料になります。また、経験者であっても、自身の経験を体系的な知識で裏付け、スキルの幅を広げるために資格を活用することは非常に有意義です。

重要なのは、資格を実務経験の代替物と考えるのではなく、実務経験を補強し、次のステップに進むためのブースターとして捉えることです。

資格がなくてもマーケターとして活躍できるから

第二に、マーケティング業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルの中に、特定の資格を保有していない人が数多く存在するという事実も、「資格は意味がない」という意見の根拠となっています。

先述の通り、マーケティングには業務独占資格が存在しないため、誰でも「マーケター」を名乗ることが可能です。そのため、資格取得というルートを経ずとも、独学やOJT(On-the-Job Training)、セミナー参加などを通じてスキルを習得し、実践の場で試行錯誤を繰り返しながらトップマーケターへと成長していくケースは珍しくありません。

彼らは、資格という形式的な証明がなくとも、以下のような方法で自らの価値を証明しています。

- 具体的な実績: 「売上を〇〇%向上させた」「新規顧客を〇〇人獲得した」といった数値で示せる成果。

- ポートフォリオ: 自身が手掛けたWebサイト、広告キャンペーン、コンテンツなどをまとめた作品集。

- 情報発信: ブログやSNS、セミナー登壇などを通じて専門的な知見を発信し、業界内での評価(レピュテーション)を確立する。

これらの例が示すように、マーケターとしての価値は、資格の有無ではなく、最終的には「何ができるか」「どんな成果を出せるか」で測られます。

しかし、これもまた資格の価値を否定するものではありません。資格学習は、独学で陥りがちな知識の偏りをなくし、マーケティングの全体像を効率的に学ぶための一つの有効な手段です。特に、何から手をつけて良いかわからない初学者にとっては、資格のカリキュ-ラムが学習の道しるべとなります。資格がなくても活躍できる人がいるという事実は、あくまで「資格取得が唯一の道ではない」ことを示しているに過ぎません。

資格の知識だけでは通用しないことがあるから

第三の理由として、資格で得られる知識が、常に変化し続けるマーケティングの現場では必ずしも通用しない、あるいは陳腐化してしまう可能性がある点が挙げられます。

マーケティング、特にデジタルマーケティングの領域は、技術の進化やプラットフォームの仕様変更、生活者の行動様式の変化などにより、トレンドの移り変わりが非常に激しい世界です。例えば、数年前に主流だったSEOのテクニックが現在では通用しなくなったり、新しいSNSプラットフォームが次々と登場したりします。

資格試験で問われる知識は、ある時点での普遍的な理論やベストプラクティスが中心です。もちろん、その多くはマーケティングの根幹をなす重要な概念であり、学ぶ価値は非常に高いです。しかし、資格のテキストに書かれている知識を覚えただけで、今日の複雑な課題に対応できるわけではありません。

現場では、以下のような、知識以外の能力も同様に重要視されます。

- 課題発見力: データや顧客の声から、ビジネス上の本質的な課題を見つけ出す力。

- 創造性(クリエイティビティ): 競合との差別化を図る、新しいアイデアや切り口を生み出す力。

- コミュニケーション能力: チームメンバーや他部署、クライアントと円滑に連携し、プロジェクトを推進する力。

- 情報収集・学習能力: 常に最新のトレンドや技術をキャッチアップし、自身の知識をアップデートし続ける力。

資格取得は、あくまでスタート地点です。重要なのは、資格で得た体系的な知識を「OS(オペレーティングシステム)」とし、その上に最新の「アプリケーション(実践的なスキルや情報)」を常にインストールし続ける姿勢です。資格の知識だけで満足せず、それをいかにして現実の課題解決に応用していくか、という視点を持ち続けることが、真に価値のあるマーケターになるための鍵となります。

マーケティング資格を取得するメリット

「資格は意味がない」という意見がある一方で、戦略的に資格取得を目指すことには、キャリア形成において計り知れないほどの多くのメリットが存在します。ここでは、マーケティング資格を取得することで得られる具体的な4つのメリットについて、詳しく解説していきます。

体系的な知識が身につく

マーケティング資格を取得する最大のメリットは、マーケティングに関する広範な知識を体系的に、そして効率的に学べる点にあります。

実務経験だけでマーケティングを学ぼうとすると、どうしても知識が担当業務の範囲に限定され、断片的になりがちです。例えば、広告運用担当者はCPAやCTRの改善には詳しくても、その前段階にある市場調査やSTP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)、あるいは施策全体のKGI/KPI設計といった戦略的上流工程の知識が不足している、というケースは少なくありません。

このような知識の偏りは、キャリアの幅を狭め、より上位の意思決定に関わるポジションへのステップアップを妨げる要因になり得ます。

資格学習は、この問題を解決するのに非常に有効です。多くのマーケティング資格のカリキュラムは、専門家によって練り上げられており、マーケティングの歴史や基本概念から、具体的な戦略フレームワーク、各種施策の実行方法、効果測定・分析に至るまで、学ぶべき知識が網羅的かつ構造的に整理されています。

| 学習領域の例 | 具体的な学習内容 |

|---|---|

| マーケティング戦略 | 3C分析、SWOT分析、PEST分析、STP分析、4P/4C分析など |

| 市場調査 | 定量調査・定性調査の手法、アンケート設計、データ分析の基礎 |

| デジタルマーケティング | SEO、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、Web広告、MAツール |

| データ分析 | アクセス解析(Google Analytics)、KPI設定、レポーティング手法 |

| 関連法規 | 景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法などの基礎知識 |

このように、全体像を把握しながら各論を学ぶことで、一つ一つの施策がマーケティング戦略全体の中でどのような位置づけにあるのかを理解できるようになります。この俯瞰的な視点は、目先のタスクに追われるだけでなく、より本質的な課題解決や効果的な戦略立案を行う上で不可欠な素養です。我流で身につけた知識や経験を、普遍的な理論のフレームワークに当てはめて再整理することで、知識の定着が深まり、応用力も格段に向上するでしょう。

スキルや知識を客観的に証明できる

あなたがどれほど熱心にマーケティングを学び、豊富な知識を持っていたとしても、それを第三者に伝えられなければ、評価に結びつけることは困難です。特に、実務経験が乏しい未経験者や異業種からの転職希望者にとって、自身の能力を証明することは大きな課題となります。

ここで、マーケティング資格が強力な武器となります。資格は、あなたのスキルや知識レベルを、権威ある第三者機関が客観的に証明してくれる公的な証明書の役割を果たします。

履歴書の資格欄に「マーケティング・ビジネス実務検定 B級 合格」や「ウェブ解析士 認定」といった記載があれば、採用担当者は「この候補者は、マーケティングの基礎理論を理解しているな」「少なくともアクセス解析に関する一定の知識はあるだろう」と判断できます。これは、口頭で「マーケティングに興味があります」「勉強しています」と伝えるよりも、遥かに具体的で説得力のあるアピールになります。

この「スキルの可視化」は、転職活動だけでなく、様々な場面でメリットをもたらします。

- 社内での評価: 昇進や部署異動の際に、自己研鑽への意欲と保有スキルを示す材料となり、ポジティブな評価に繋がることがあります。

- フリーランスとしての独立: クライアントに専門性を示す際、資格が信頼獲得の一助となります。特に初対面のクライアントに対しては、安心感を与える効果が期待できます。

- 副業案件の獲得: クラウドソーシングサイトなどで案件に応募する際、プロフィールに資格を記載しておくことで、他の応募者との差別化を図ることができます。

マーケティングスキルは無形であり、その価値を伝えるのは簡単ではありません。資格は、その無形のスキルに「形」を与え、あなたの市場価値を分かりやすく提示するための重要なツールとなるのです。

就職・転職やキャリアアップで有利になる

体系的な知識の習得とスキルの客観的な証明は、結果として就職・転職活動や社内でのキャリアアップにおいて有利に働くことにつながります。

多くの企業では、採用プロセスにおいて多数の応募者の中から候補者を絞り込む「書類選考」が行われます。人事担当者は、限られた時間の中で大量の履歴書・職務経歴書に目を通すため、キーワードや特筆すべき点に注目する傾向があります。その際、マーケティング関連の資格が記載されていれば、担当者の目に留まりやすくなり、書類選考の通過率を高める効果が期待できます。特に未経験者の場合、実務経験の欄でアピールすることが難しいため、資格欄が熱意とポテンシャルを示すための生命線となることもあります。

面接の段階に進んでも、資格は有効な武器となります。資格取得のために学んだ知識は、面接官からの専門的な質問に対して、論理的かつ的確に回答するための基盤となります。例えば、「当社の製品をプロモーションするなら、どのような戦略を考えますか?」といった質問に対し、STP分析や4P分析といったフレームワークを用いて思考を整理し、説得力のある回答を構築することができるでしょう。これは、付け焼き刃ではない、確かな知識に基づいた思考力をアピールする絶好の機会です。

現職でのキャリアアップにおいても、資格は重要な役割を果たします。日々の業務をこなしながら、プライベートの時間を使って学習し、資格を取得するという行動は、向上心や学習意欲の高さの証明に他なりません。上司や経営層は、そのような主体的な姿勢を高く評価する傾向にあり、より責任のあるポジションや新しいプロジェクトへの抜擢、昇進・昇給の判断材料となる可能性があります。資格取得は、自身のキャリアの選択肢を広げ、未来への可能性を切り拓くための自己投資なのです。

人脈が広がるきっかけになる

意外に見過ごされがちですが、資格取得を通じて、同じ志を持つ仲間や業界の専門家との人脈を広げられることも、大きなメリットの一つです。

一人で黙々と学習を進めることも可能ですが、資格によっては、認定機関が主催するセミナーや勉強会、合格者限定のコミュニティなどが用意されています。こうした場に積極的に参加することで、様々なバックグラウンドを持つ人々と出会う機会が生まれます。

例えば、以下のような繋がりが期待できます。

- 学習仲間との出会い: 同じ資格の合格を目指す仲間と情報交換をしたり、励まし合ったりすることで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。合格後も、互いのキャリアについて相談し合える貴重な存在となるでしょう。

- 業界の先輩との交流: セミナーやイベントには、現役で活躍するマーケターや講師が参加することも多くあります。彼らから現場のリアルな話を聞いたり、キャリアについてアドバイスをもらったりする機会は、自身の視野を広げる上で非常に有益です。

- 異業種の専門家とのネットワーキング: 参加者の中には、自分とは全く異なる業界でマーケティングに携わっている人もいます。他業界の成功事例や課題を聞くことは、新たな気づきやアイデアの源泉となります。

このようにして築かれた人脈は、単なる情報交換の相手に留まらず、将来的な転職先の紹介や、協業パートナー、ビジネス上の相談相手へと発展する可能性も秘めています。特にフリーランスとして活動する場合、人脈は新たな仕事に繋がる重要な資産となります。

資格取得は、単に知識を得るだけの行為ではありません。それは、同じ目標を持つ人々が集うコミュニティへのパスポートを手に入れることでもあり、あなたのキャリアを豊かにする貴重な出会いのきっかけとなるのです。

マーケティング資格を取得するデメリット

マーケティング資格の取得には多くのメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。メリットだけに目を向けて勢いで始めてしまうと、途中で挫折したり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。ここでは、資格取得に踏み出す前に知っておくべき2つの主なデメリットについて解説します。

時間と費用がかかる

資格取得を目指す上で、最も現実的かつ大きなハードルとなるのが、学習時間の確保と金銭的なコストです。

1. 時間的コスト

マーケティング資格の取得には、当然ながら相応の学習時間が必要です。必要な学習時間は資格の難易度によって大きく異なりますが、一般的には数十時間から、難易度の高いものでは数百時間、国家資格である中小企業診断士に至っては1,000時間以上とも言われています。

働きながら学習時間を確保するのは、決して簡単なことではありません。平日は仕事で疲れ果て、休日は溜まった家事やプライベートの用事で過ぎていく中で、毎日コンスタントに1〜2時間の学習時間を捻出するには、強い意志と自己管理能力が求められます。通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用したり、朝活や夜の時間を勉強に充てたりと、生活スタイルそのものを見直す必要が出てくるかもしれません。この時間的プレッシャーが、モチベーションの低下や挫折の大きな原因となり得ます。

2. 金銭的コスト

資格取得には、様々な費用が発生します。主なものを以下に示します。

| 費用の種類 | 内容・目安 |

|---|---|

| 受験料 | 数千円から数万円まで様々。不合格の場合、再受験で追加費用が発生。 |

| 教材費 | 公式テキスト、問題集、参考書などで数千円〜1万円程度。 |

| 講座・スクール費用 | 独学ではなく講座を利用する場合、数万円から数十万円かかることも。 |

| 登録・更新料 | 合格後、資格を維持するために年会費や更新料が必要な場合がある。 |

これらの費用は、決して安い金額ではありません。特に、複数の資格取得を目指したり、高額なスクールに通ったりすると、その負担はさらに大きくなります。

したがって、資格取得を目指す際には、「この時間と費用を投資して、将来的にどのようなリターン(キャリアアップ、収入増など)を得たいのか」という投資対効果(ROI)の視点を持つことが重要です。自分の目的と照らし合わせ、その投資が本当に価値のあるものなのかを冷静に判断する必要があります。

資格取得がゴールになりがち

もう一つの大きなデメリットは、「資格を取得すること」自体が目的化してしまうリスクです。これは「資格コレクター」とも呼ばれる状態で、多くの資格を持っているにもかかわらず、それが実務能力や市場価値に結びついていないケースを指します。

資格試験に合格すると、達成感や満足感が得られます。その感覚が心地よく、次から次へと新しい資格に挑戦したくなる気持ちは理解できます。しかし、マーケティングの世界で本当に重要なのは、資格という「知識の証明書」を、いかにして「実践的なスキル」や「ビジネス上の成果」に転換するかです。

資格取得がゴールになってしまうと、以下のような弊害が生まれる可能性があります。

- インプット偏重になる: 試験に合格するための知識(インプット)ばかりに注力し、その知識を使って何かを生み出す(アウトプット)訓練を怠ってしまう。ブログ記事を書く、個人のSNSアカウントを分析する、簡単なWebサイトを作ってみるなど、学んだことを試す場を持たないと、知識はすぐに錆びついてしまいます。

- 実務との乖離: 試験対策として過去問の暗記などに終始し、その知識が実際のビジネスシーンでどのように使われるのかという視点が欠落してしまう。結果として、「知識はあっても、使えない」人材になってしまう恐れがあります。

- 目的を見失う: 本来は「Web広告の専門家になりたい」「データ分析で貢献したい」といったキャリア上の目的があったはずなのに、いつの間にか「次の試験に合格すること」が最優先事項になってしまう。

このような状態に陥らないためには、資格学習を始める前に「なぜこの資格を取るのか?」「取得後、その知識をどう活かしたいのか?」を具体的に言語化しておくことが不可欠です。そして、学習中も常にその目的を意識し、学んだことを実務やプライベートなプロジェクトで試す機会を意識的に作ることが重要になります。資格はあくまでキャリアを豊かにするための一つの手段であり、最終目的ではない、ということを心に刻んでおきましょう。

失敗しないマーケティング資格の選び方

数あるマーケティング資格の中から、自分にとって本当に価値のある一つを見つけ出すことは、成功への第一歩です。やみくもに人気のある資格や、手軽に取れそうな資格に飛びつくのではなく、戦略的な視点で選ぶことが重要です。ここでは、後悔しないための資格選びのポイントを3つのステップで解説します。

資格取得の目的を明確にする

最も重要で、最初に取り組むべきことは、「なぜ、自分はマーケティング資格を取得したいのか?」という目的を徹底的に深掘りし、明確にすることです。目的が曖昧なままでは、最適な資格を選ぶことはできず、学習のモチベーションを維持することも難しくなります。

まずは、自分の現状と将来のキャリアプランを照らし合わせながら、以下の例のように具体的な目的を考えてみましょう。

- キャリアチェンジが目的の場合:

- 「営業職からマーケティング職に転職したい。未経験でも意欲と基礎知識があることをアピールしたい」

- → マーケティングの全体像を網羅的に学べる基礎的な資格(例:マーケティング・ビジネス実務検定、ネットマーケティング検定)が候補になります。

- 専門スキル習得・証明が目的の場合:

- 「現在Web担当者だが、感覚で運用しているWeb広告の知識を体系化し、専門性を高めたい」

- → 特定の分野に特化した専門的な資格(例:Google広告認定資格、ウェブ解析士)が適しています。

- 「コンテンツマーケティングの部署にいるが、SEOの知識を深めて、より成果の出る記事を作成したい」

- → SEOやライティングに特化した資格(例:SEO検定、Webライティング能力検定)が良いでしょう。

- キャリアアップ・マネジメントが目的の場合:

- 「マーケティングチームのリーダーとして、メンバーを指導し、事業戦略全体を俯瞰する視点を養いたい」

- → より上位の概念や経営視点を学べる資格(例:マーケティング・ビジネス実務検定 A級、中小企業診断士)が視野に入ってきます。

このように目的を具体化することで、膨大な数の資格の中から、自分が進むべき方向性に合致した選択肢を絞り込むことができます。この最初のステップを丁寧に行うことが、失敗しない資格選びの最大の鍵となります。

自分の知識レベルに合わせる

目的が明確になったら、次に自分の現在の知識レベルや経験を客観的に把握し、それに合ったレベルの資格を選ぶことが重要です。

マーケティング資格には、初心者向けから上級者・専門家向けまで、様々な難易度のものが存在します。自分のレベルに見合わない資格を選んでしまうと、以下のような問題が生じます。

- レベルが高すぎる場合: 学習内容が全く理解できず、挫折してしまう可能性が高い。仮に合格できたとしても、基礎が固まっていないため、知識をうまく活用できない。

- レベルが低すぎる場合: すでに知っている内容ばかりで、新たな学びが少なく、時間と費用の無駄になってしまう。キャリア上のアピールポイントとしても弱くなる。

自分のレベルを判断するためには、以下のような問いを自分に投げかけてみると良いでしょう。

- マーケティングの実務経験はどのくらいあるか?

- STP分析、4P/4C、SWOT分析などの基本的なフレームワークを説明できるか?

- Google AnalyticsやGoogle広告などのツールを使用した経験はあるか?

- SEOやSNSマーケティングの基本的な仕組みを理解しているか?

これらの問いに自信を持って「Yes」と答えられない場合は、まずは初心者向けの、基礎から網羅的に学べる資格からスタートするのが賢明です。基礎を固めることで、その後のステップアップがスムーズになります。一方、すでにある程度の経験や知識がある場合は、自分の専門分野をさらに深めるための資格や、より難易度の高い資格に挑戦することで、市場価値を一層高めることができます。背伸びせず、かといって安住もせず、自分の現在地から一歩先に進むための、最適な難易度の資格を選びましょう。

難易度・費用・学習期間を比較する

目的とレベル感が定まったら、最終段階として、候補となるいくつかの資格について、具体的な情報を収集し、多角的に比較検討します。特に注目すべきは「難易度」「費用」「学習期間」の3つの要素です。

| 比較検討のポイント | 確認すべき内容 |

|---|---|

| 難易度 | 合格率、合格基準、出題範囲、試験形式(CBT、記述式など)。合格率が公表されていない場合は、口コミや推奨学習時間から推測する。 |

| 費用 | 受験料、教材費、認定料、更新料など、取得から維持までにかかるトータルの費用。 |

| 学習期間 | 公式サイトなどで推奨されている標準学習時間。自分の生活スタイル(仕事の忙しさ、プライベートの時間など)と照らし合わせ、無理なく学習を続けられるかを確認する。 |

これらの情報は、各資格の公式サイトで確認するのが最も確実です。公式サイトには、試験概要だけでなく、サンプル問題や公式テキストの情報が掲載されていることも多いので、必ずチェックしましょう。

この比較検討を通じて、「自分の目的とレベルに合っていて、かつ予算や生活スタイルにも無理のない資格はどれか」という観点で、最終的な一つを決定します。例えば、「A資格は魅力的だが、学習期間が長すぎて今の仕事と両立が難しい。B資格なら、期間は短いが自分の目的には合致しているから、まずはB資格から始めよう」といった、現実的で納得感のある選択ができるようになります。

この3つのステップを丁寧に行うことで、資格取得という投資の効果を最大化し、「取ってよかった」と心から思える、あなたにとって最適な資格を見つけ出すことができるでしょう。

【目的別】おすすめのマーケティング資格15選

ここからは、2024年最新の情報に基づき、具体的なマーケティング資格を目的別に15個、厳選して紹介します。それぞれの資格の概要、特徴、対象者、難易度、費用などを比較し、あなたに最適な資格を見つけるための参考にしてください。

① マーケティング・ビジネス実務検定

マーケティングの基礎から応用まで、総合的かつ実務的な知識を体系的に学びたい方に最もおすすめの資格です。特定の業種や業界に偏らない普遍的なマーケティング知識が問われるため、幅広い分野で活用できます。

- 概要: 国際実務マーケティング協会(IMPA)が主催する、マーケティング実務の知識を測定する検定。知名度が高く、多くの企業で認知されています。

- レベル: 難易度別にC級、B級、A級、A級(Advanced)の4段階に分かれています。

- C級: 基礎知識レベル。未経験者や学生におすすめ。

- B級: 応用知識レベル。実務経験1〜3年程度の方向け。戦略立案の基礎も問われます。

- A級/A級(Advanced): マネジメント・戦略レベル。マーケティング戦略立案や管理業務に携わる方向け。

- 対象者: マーケティング未経験者、営業職、企画職、学生など、マーケティングの全体像を掴みたいすべての人。

- 費用(税込): C級 6,490円、B級 7,700円、A級 12,100円(2024年6月時点)。

- 特徴: 「マーケティング知識」と「マーケティング事例」の2科目から構成され、理論と実践のバランスが取れた内容です。まずはC級から挑戦し、段階的にステップアップしていくのが王道の学習プランです。

- 参照: 国際実務マーケティング協会公式サイト

② マーケティング検定

公益社団法人日本マーケティング協会が主催する、内閣府認定の検定です。学術的な理論や概念への理解度を重視しており、マーケティングの本質を深く学びたい方向けです。

- 概要: マーケティングの基礎概念から応用まで、その理解度を測定するための検定。

- レベル: 3級(初級)、2級(中級)、1級(上級)の3段階。

- 3級: 基本的な用語やフレームワークの理解。

- 2級: より応用的な知識とケーススタディへの対応力。

- 1級: プロフェッショナルレベル。詳細な情報は公式サイトで順次公開予定。

- 対象者: マーケティングの理論的背景をしっかり固めたい学生や社会人。

- 費用(税込): 3級 6,600円、2級 9,900円(2024年6月時点)。

- 特徴: 日本マーケティング協会が発行する公式問題集が学習の中心となります。権威ある団体による認定であるため、信頼性が高いのが魅力です。

- 参照: 公益社団法人日本マーケティング協会 マーケティング検定公式サイト

③ ネットマーケティング検定

Web担当者や、これからWebマーケティングに携わる方が、まず初めに取得すべき資格として定評があります。Webマーケティングの全体像を広く浅く学ぶのに最適です。

- 概要: サーティファイ Web利用・技術認定委員会が主催する、インターネットマーケティング全般の知識を問う検定。

- 対象者: Web担当者、企業のマーケティング担当者、営業職、Web業界への就職・転職を目指す学生や社会人。

- 費用(税込): 6,600円(2024年6月時点)。

- 特徴: Webマーケティングの基本用語から、SEO、Web広告、SNS活用、関連法規まで、押さえておくべき知識を網羅的にカバーしています。合格すると、実在企業のWebサイトの課題発見と改善提案を行う「実践力重視」のIMA検定への挑戦も推奨されています。

- 参照: サーティファイ Web利用・技術認定委員会公式サイト

④ IMA検定

「本当に実務で使える」ことを徹底的に追求した、アウトプット重視のユニークな資格です。学んだ知識を使って、実際にサイト改善の課題に取り組むプロセスが評価されます。

- 概要: クラウドマネージメント協会(CMA)が主催。Webマーケティングの実践スキルを証明することを目的としています。

- レベル: StandardコースとProfessionalコースの2段階。

- 対象者: Webマーケティングの知識を実践的なスキルに昇華させたい方。インハウスのWeb担当者や広告代理店の運用担当者など。

- 費用(税込): Standardコース 19,800円、Professionalコース 27,500円(2024年6月時点)。

- 特徴: オンライン講座の受講が必須で、学習後に試験を受けます。架空のクライアントに対する改善提案レポートを作成・提出するなど、非常に実践的な内容です。ポートフォリオに書ける実績としてもアピールしやすいでしょう。

- 参照: IMA検定公式サイト

⑤ ウェブ解析士

Webサイトのアクセス解析データを基に、事業の成果に繋がる課題発見と改善提案ができる専門家であることを証明する資格です。データドリブンなマーケティングを目指すなら必須の知識と言えます。

- 概要: 一般社団法人ウェブ解析士協会(WACA)が主催。Webマーケティングの成果を最大化するためのウェブ解析スキルを体系的に学べます。

- レベル: ウェブ解析士、上級ウェブ解析士、ウェブ解析士マスターの3段階。

- 対象者: Webサイトの分析・改善を担当するWeb担当者、データアナリスト、Webコンサルタント。

- 費用(税込): ウェブ解析士認定講座・試験 33,000円(講座受講が必須)。別途、公式テキスト代が必要。(2024年6月時点)

- 特徴: Google Analyticsの知識はもちろん、KPI設計、レポーティング、事業貢献への視点など、単なるツール操作に留まらない、ビジネス視点での分析力が身につきます。

- 参照: 一般社団法人ウェブ解析士協会公式サイト

⑥ Googleアナリティクス個人認定資格(GAIQ)

世界で最も広く利用されているアクセス解析ツール「Google Analytics」の習熟度をGoogle自らが認定する資格です。特にGA4(Google Analytics 4)への対応が急務となっている今、取得価値が非常に高まっています。

- 概要: Googleが提供する公式の認定資格。Google Analytics(GA4)に関する知識が問われます。

- 対象者: Web担当者、Webアナリスト、広告運用者など、Google Analyticsを業務で使用するすべての人。

- 費用: 無料

- 特徴: 受験料が無料で、オンラインでいつでも受験できる手軽さが魅力です。有効期間は1年間であり、常に最新の知識を保つ必要があるため、定期的な再取得が推奨されます。Webマーケティングに携わるなら、取得しておいて損はない必須資格の一つです。

- 参照: Google スキルショップ

⑦ Webアナリスト検定

Google Analyticsのデータを読み解き、具体的な改善施策に繋げるための思考プロセスを学ぶことに特化した検定です。

- 概要: 一般社団法人日本Web協会(JWA)が主催。5時間の講座を受講し、その後に試験を受けます。

- 対象者: Google Analyticsを使っているが、データをどう見れば良いか、どう活かせば良いか分からない方。

- 費用(税込): 27,500円(講座・テキスト・受験料込み、2024年6月時点)。

- 特徴: マクロ分析からミクロ分析へと進む分析のフレームワークや、ユーザーシナリオの考え方など、データをアクションに繋げるための実践的なノウハウを学べます。ウェブ解析士と合わせて取得すると、分析スキルを多角的に証明できます。

- 参照: Webアナリスト検定公式サイト

⑧ 統計検定

マーケティングにおけるデータ活用の重要性が高まる中、その根幹となる統計学の知識を証明するのが統計検定です。データに基づいた客観的な意思決定能力を養います。

- 概要: 一般財団法人統計質保証推進協会が認定し、日本統計学会が協力。統計に関する知識や活用力を評価します。

- レベル: 4級、3級、2級、準1級、1級と幅広く、専門分野の検定もあります。マーケティング分野では、2級(大学基礎統計学レベル)の取得が一つの目安となります。

- 対象者: データアナリスト、マーケティングリサーチャー、データサイエンティストを目指す方。データドリブンな意思決定能力を高めたいすべてのビジネスパーソン。

- 費用(税込): 2級 7,000円(CBT方式、2024年6月時点)。

- 特徴: 統計的な推測や仮説検定など、データ分析の信頼性を担保するための基礎知識が身につきます。A/Bテストの結果を正しく解釈するなど、実務に直結する場面も多いです。

- 参照: 統計検定公式サイト

⑨ データサイエンティスト検定

データサイエンティストに必要な「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」の3領域における総合的な知識を問う検定です。

- 概要: 一般社団法人データサイエンティスト協会が主催。データサイエンティストに求められる基礎知識(見習いレベル)を証明します。

- 対象者: データサイエンティストを目指す人、DX推進担当者、データ活用に関わる企画・開発担当者。

- 費用(税込): 一般 11,000円(2024年6月時点)。

- 特徴: AIや機械学習、ビッグデータ基盤など、より高度なデータ活用のための知識が含まれます。マーケティング分野においても、顧客セグメンテーションや需要予測などでこれらの技術が活用されており、将来性が高い資格です。

- 参照: データサイエンティスト検定公式サイト

⑩ Google広告認定資格

Google広告(検索広告、ディスプレイ広告、動画広告など)の運用に関する専門知識とスキルをGoogleが認定する資格です。広告運用者にとっては必須の資格と言えます。

- 概要: Googleが提供する公式の認定資格。広告の種類ごとに認定資格が分かれています。

- 対象者: 広告代理店の運用担当者、事業会社のWeb広告担当者、フリーランスの広告運用者。

- 費用: 無料

- 特徴: GAIQ同様、無料でオンライン受験が可能です。「検索広告」「ディスプレイ広告」「動画広告」「ショッピング広告」「アプリ広告」「測定」など、専門分野ごとに取得することで、自身の得意領域を明確にアピールできます。有効期間は1年間です。

- 参照: Google スキルショップ

⑪ Yahoo!広告プロフェッショナル認定資格

日本国内で高いシェアを誇るYahoo!広告の運用スキルを証明する資格です。Google広告と並行して運用するケースが多いため、両方取得することで対応力の幅が広がります。

- 概要: Yahoo!広告に関する知識や運用能力を公式に認定する制度。

- レベル: ベーシックとアドバンストの2段階。

- 対象者: Google広告認定資格と同様。

- 費用: 無料

- 特徴: 「検索広告」と「ディスプレイ広告」の2種類があります。Google広告認定資格と合わせて取得することで、主要な検索エンジン広告プラットフォームに精通していることを証明でき、広告運用者としての市場価値を高めます。

- 参照: Yahoo!広告 公式ラーニングポータル

⑫ SEO検定

Web集客の根幹をなすSEO(検索エンジン最適化)の知識を体系的に学び、そのスキルを証明するための資格です。

- 概要: 一般社団法人全日本SEO協会が主催。SEOの技術的な側面からコンテンツ制作、効果測定まで幅広く問われます。

- レベル: 4級から1級までの4段階。段階的に学習を進めることで、SEOの全体像を深く理解できます。

- 対象者: Webサイト運営者、コンテンツマーケター、Webライター、Webディレクター。

- 費用(税込): 各級 8,800円(2024年6月時点)。

- 特徴: 各級に対応した公式テキストと問題集が用意されており、学習しやすい環境が整っています。Googleのアルゴリズム変動に左右されない、普遍的なSEOの考え方を身につけることを目指しています。

- 参照: SEO検定公式サイト

⑬ SNSエキスパート検定

企業のSNSマーケティングを成功に導くための戦略立案、運用、リスク管理に関する知識とスキルを問う検定です。

- 概要: 一般社団法人SNSエキスパート協会が主催。体系的な知識と実践的なスキルを習得することを目的としています。

- レベル: 初級と上級の2段階。

- 対象者: 企業のSNS担当者、広報・PR担当者、コミュニティマネージャー。

- 費用(税込): 初級 16,500円、上級 27,500円(いずれも講座・テキスト・受験料込み、2024年6月時点)。

- 特徴: 講座受講が必須で、単なる知識だけでなく、炎上対策などのリスクマネジメントや、効果測定の方法といった、企業担当者に不可欠な実務知識を学べるのが大きな特徴です。

- 参照: SNSエキスパート検定公式サイト

⑭ Webライティング能力検定

コンテンツマーケティングの成果を左右する、ユーザーと検索エンジンの双方に評価される文章を作成する能力を測定する検定です。

- 概要: 一般財団法人日本WEBライティング協会が主催。Webライティングに必要な国語力、構成力、SEOの知識、倫理観などが問われます。

- レベル: 1級から3級までの3段階。

- 対象者: Webライター、編集者、コンテンツマーケター、ブロガー。

- 費用(税込): 13,750円(2024年6月時点)。

- 特徴: ライティングスキルだけでなく、著作権や引用のルール、炎上を防ぐためのコンプライアンス意識など、Web上で情報を発信する者としての責任についても学べます。信頼性の高いコンテンツを作成する能力の証明になります。

- 参照: 日本WEBライティング協会公式サイト

⑮ 中小企業診断士

マーケティング分野に限定されない、経営全般に関する唯一の国家資格です。試験科目の中に「企業経営理論」があり、その中でマーケティング論が重要な位置を占めています。

- 概要: 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家。経営コンサルタントとしての能力を国が証明します。

- 対象者: 将来的に経営層を目指す方、コンサルタントとして独立したい方、事業全体の視点からマーケティングを捉えたい方。

- 難易度: 非常に高い。合格率は1次試験、2次試験ともに数%〜20%前後と、他のマーケティング資格とは一線を画す難関資格です。

- 特徴: 取得難易度は高いですが、その分、経営戦略レベルで物事を考える能力の証明となり、キャリアにおいて絶大な信頼性と権威性を持ちます。マーケティングを、より大きな経営という枠組みの中で捉え直したい上級者向けの資格と言えるでしょう。

- 参照: 中小企業診断士制度(中小企業庁ウェブサイト)

マーケティング資格の効率的な勉強方法

自分に合った資格を決めたら、次はいよいよ学習のスタートです。限られた時間の中で効率的に学習を進め、確実に合格を勝ち取るためには、戦略的な学習計画が不可欠です。ここでは、主な2つの勉強方法のメリット・デメリットと、それぞれの活用法について解説します。

参考書や問題集で独学する

独学は、多くの人が最初に検討する最もポピュラーな学習方法です。特に、公式テキストや推奨参考書が充実している資格の場合、独学でも十分に合格を目指すことが可能です。

【独学のメリット】

- コストを抑えられる: 最も大きなメリットは、費用を最小限に抑えられることです。必要なのは、数千円程度の教材費のみで、高額な受講料はかかりません。

- 自分のペースで学習できる: 「平日は忙しいから週末にまとめて」「通勤中のスキマ時間に少しずつ」など、自分のライフスタイルに合わせて学習計画を柔軟に組むことができます。時間や場所に縛られないため、自由度が高いのが魅力です。

- 自己管理能力が身につく: 目標設定から計画立案、進捗管理まで、すべてを自分で行う必要があります。これは大変な面もありますが、やり遂げたときには、資格の知識だけでなく、高い自己管理能力という副産物も得られます。

【独学のデメリットと対策】

- モチベーションの維持が難しい: 一人で学習していると、孤独感や進捗の遅れからモチベーションが低下しがちです。

- 対策: SNSで同じ資格を目指す仲間を見つけて進捗を報告し合ったり、学習記録アプリを使ったりして、学習を可視化・習慣化する工夫をしましょう。合格後の自分の姿を具体的にイメージすることも有効です。

- 疑問点をすぐに解決できない: 学習中に出てきた疑問や不明点を、すぐに質問できる相手がいません。

- 対策: インターネット上の解説サイトやQ&Aフォーラムを活用しましょう。ただし、情報の正確性には注意が必要です。一つの情報源を鵜呑みにせず、複数のソースを確認する習慣が大切です。

- 情報の取捨選択が難しい: どこが試験に出やすい重要ポイントなのかが分からず、学習効率が悪くなる可能性があります。

- 対策: まずは公式テキストを徹底的に読み込み、全体像を把握することから始めましょう。その上で、過去問題集を繰り返し解き、頻出分野や問題の傾向を掴むことが重要です。問題集で間違えた箇所をテキストに戻って復習する、というサイクルを確立することが、効率的な学習の鍵となります。

オンライン講座や資格スクールを活用する

独学に不安を感じる方や、より効率的に、かつ確実に合格を目指したい方には、専門の講座やスクールの活用がおすすめです。近年はオンラインで完結する講座も増えており、時間や場所の制約も少なくなっています。

【講座・スクール活用のメリット】

- 体系化されたカリキュラム: 専門家によって、合格に必要な知識が効率的に学べるようカリキュラムが組まれています。どこから手をつければ良いか分からない初心者でも、道筋に沿って学習を進めるだけで、自然と知識が身につきます。

- 質の高い教材と講義: 試験のポイントを熟知した講師による分かりやすい講義は、独学よりも理解のスピードを格段に速めてくれます。図やグラフを多用したオリジナルの教材も、複雑な概念を理解する助けになります。

- 質問できる環境: 学習中の疑問点を、講師やチューターに直接質問できるのは大きなメリットです。不明点をすぐに解消できるため、学習が停滞するのを防ぎます。

- 学習仲間との繋がり: 同じ目標を持つ受講生との交流は、モチベーションの維持に繋がります。情報交換や励まし合いが、学習の継続を力強くサポートしてくれます。

【講座・スクール活用のデメリットと対策】

- 費用が高額になる: 独学に比べて、数万円から数十万円の受講料がかかります。

- 対策: 自身の予算を明確にし、複数のスクールを比較検討しましょう。無料説明会や体験講座に参加して、講義の質やサポート体制が価格に見合っているかをしっかり見極めることが重要です。教育訓練給付制度の対象講座であれば、費用の一部が国から補助される場合もあります。

- 学習ペースが固定されがち: カリキュラムに沿って学習が進むため、自分のペースで進めたい人には窮屈に感じることがあります。

- 対策: 録画された講義を好きな時間に視聴できるオンデマンド型の講座を選ぶ、自分のスケジュールに合わせて個別指導が受けられるスクールを選ぶなど、自分のスタイルに合った受講形態を選択しましょう。

独学とスクール活用、どちらが良いかは個人の性格や状況によります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分にとって最も学習効果が高く、継続しやすい方法を選択することが、合格への最短ルートとなります。

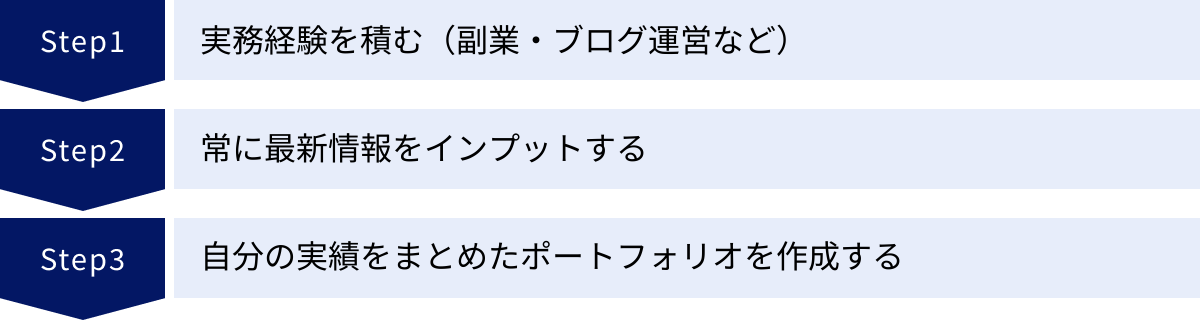

資格取得後に市場価値を高めるためにやるべきこと

マーケティング資格の取得は、ゴールではなく、新たなキャリアのスタートラインです。手にした知識を錆びつかせず、真に市場価値の高いマーケターへと成長するためには、資格取得後の継続的なアクションが不可欠です。ここでは、そのために実践すべき3つの重要なことを解説します。

実務経験を積む(副業・ブログ運営など)

資格学習で得た知識は、実践で使って初めて「スキル」へと昇華します。インプットした知識をアウトプットする場を意識的に作ることが、市場価値を高める上で最も重要です。

もし現職がマーケティング関連であれば、学んだ知識を日々の業務に積極的に活かしましょう。「A/Bテストを実施して広告文を改善する」「GA4のデータから新たな顧客インサイトを発見し、レポートにまとめる」「SEOの知識を活かして記事の構成案を作成する」など、小さなことからでも構いません。「理論」と「実践」を結びつける経験を積み重ねることが、何よりの力になります。

現職で実践の機会がない場合でも、諦める必要はありません。自ら行動を起こし、経験を積む方法はいくつもあります。

- 個人のブログやSNSを運営する: 資格で学んだ知識をフル活用できる絶好のトレーニングの場です。

- ブログ: SEOを意識したキーワード選定、読者の課題を解決するコンテンツ作成、Google Analyticsを使ったアクセス解析とリライト(改善)など、PDCAサイクルを一人で回す経験ができます。

- SNS: ターゲット層を設定し、響く投稿内容を考え、エンゲージメントを分析する。SNS広告を少額で出稿してみるのも良い経験になります。

- 副業を始める: クラウドソーシングサイトなどを活用し、小さな案件からでも実務経験を積むことができます。

- Webライティング: SEO検定やWebライティング能力検定の知識を活かせます。

- 広告運用代行: Google広告認定資格などの知識を活かし、小規模なアカウントの運用から始めてみましょう。

- データ入力・分析: ウェブ解析士や統計検定の知識が役立ちます。

これらの活動は、単にスキルを磨くだけでなく、転職や独立の際にアピールできる「実績」そのものになります。「資格の知識を活かしてブログを立ち上げ、月間〇〇PVを達成しました」「副業で3社の広告運用を担当し、CPAを平均〇%改善しました」といった具体的なエピソードは、あなたの市場価値を雄弁に物語ってくれるでしょう。

常に最新情報をインプットする

デジタルマーケティングの世界は、日進月歩ならぬ「秒進分歩」と言われるほど変化のスピードが速い領域です。Googleのアルゴリズムは頻繁にアップデートされ、新しいSNSや広告プラットフォームが次々と登場し、消費者の行動も常に変化しています。

そのため、一度資格を取得したからといって学習を止めてしまえば、その知識はあっという間に陳腐化してしまいます。市場価値の高いマーケターであり続けるためには、常にアンテナを高く張り、最新の情報をキャッチアップし続ける姿勢が不可欠です。

以下のような方法で、継続的な情報収集を習慣化しましょう。

- 業界ニュースサイトや専門ブログの購読: 国内外の信頼できるマーケティング情報サイト(例:Web担当者Forum、MarkeZine、海外のSearch Engine Journalなど)を毎日チェックする。

- 専門家のSNSをフォロー: 業界の第一線で活躍するマーケターや専門家をX(旧Twitter)などでフォローし、リアルタイムの情報を得る。

- 公式情報の確認: GoogleやMeta(Facebook/Instagram)、Xなどのプラットフォームが発信する公式ブログやヘルプページを定期的に確認する。仕様変更などの一次情報はここにあります。

- セミナーやウェビナーへの参加: 最新のトレンドや成功事例について、専門家から直接学べる貴重な機会です。オンラインで気軽に参加できるものも増えています。

重要なのは、情報をただ受け取るだけでなく、「この新しい技術は、自分の業務にどう活かせるか?」「このトレンドの変化は、自社の戦略にどう影響するか?」という視点で考え、自分なりに解釈することです。この能動的なインプットが、変化に対応できる柔軟な思考力を養います。

自分の実績をまとめたポートフォリオを作成する

資格、実務経験、最新知識。これらをバラバラにアピールするのではなく、一つにまとめて自身のスキルと実績を可視化するツールが「ポートフォリオ」です。特に、転職活動やフリーランスとしての案件獲得において、ポートフォリオは履歴書や職務経歴書以上にあなたの能力を雄弁に語ってくれます。

ポートフォリオには、以下の要素を盛り込みましょう。

- 自己紹介: これまでの経歴、得意分野、保有資格などを簡潔にまとめます。

- 実績紹介: これまで手掛けたプロジェクトや制作物を具体的に紹介します。

- プロジェクト概要: どのような目的のプロジェクトだったか。

- 自身の役割: その中で、あなたがどのような役割を果たしたか。(例:広告運用担当、コンテンツ企画、データ分析など)

- 課題と施策: どのような課題があり、それに対してどのような施策を考え、実行したか。(思考プロセスを明確に)

- 成果: 施策の結果、どのような成果が出たか。具体的な数値(売上〇%増、CVR〇%改善など)で示せると説得力が増します。

- 制作物: 自身で作成したWebサイト、ブログ記事、広告バナー、分析レポートなどがあれば、リンクやキャプチャを掲載します。

ポートフォリオは、決まった形式はありません。Webサイトとして作成しても良いですし、PDF形式でまとめても構いません。重要なのは、あなたが「何ができる人材なのか」を、第三者が一目で理解できるように整理されていることです。

資格取得後に積んだ実務経験や個人での活動を、一つずつポートフォリオに記録していく習慣をつけましょう。それはあなたの成長の記録であると同時に、次のキャリアチャンスを掴むための最強の武器となるはずです。

マーケティング資格に関するよくある質問

最後に、マーケティング資格に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

マーケティングの国家資格はありますか?

結論から言うと、「マーケティング」という名前が直接ついた国家資格は、2024年現在、存在しません。

マーケティングは、法律で業務が独占されている分野ではないため、特定の資格がなければ業務を行えないということはありません。これが、医師や弁護士といった他の専門職との大きな違いです。

ただし、マーケティングと非常に親和性が高く、キャリアにおいて強力な武器となる国家資格は存在します。それが、この記事でも紹介した「中小企業診断士」です。

中小企業診断士は、企業の経営課題を分析し、成長戦略を助言する経営コンサルタントのための国家資格です。試験科目には、財務・会計、経済学、法務などと並んで「企業経営理論」があり、その中でマーケティング戦略論、消費者行動論、製品戦略、価格戦略、プロモーション戦略などが重要な範囲として含まれています。

したがって、マーケティングを経営というより大きな視点から捉え、戦略立案能力を証明したい場合には、中小企業診断士が唯一無二の国家資格として選択肢に入ります。しかし、取得難易度は非常に高いため、明確なキャリアプランと覚悟を持って挑戦する必要があります。

未経験からでも取得できるおすすめの資格は?

未経験からマーケティング業界への転職を目指す方にとって、資格は学習意欲と基礎知識をアピールするための重要なツールです。まず初めに挑戦する資格としては、以下の3つが特におすすめです。

- マーケティング・ビジネス実務検定(C級):

- 理由: マーケティングの全体像(市場調査、戦略、プロモーション、法規など)を、特定の分野に偏ることなく網羅的に学べます。「マーケティングとは何か」を体系的に理解するのに最適で、面接などで基礎的な質問をされた際にも自信を持って答えられるようになります。知名度も高く、採用担当者に伝わりやすい点もメリットです。

- ネットマーケティング検定:

- 理由: 今のマーケティング活動の中心であるWeb・インターネット領域に特化して、基礎知識を幅広くカバーしています。SEO、Web広告、SNSなど、現代マーケティングの共通言語とも言える用語や仕組みを学べるため、即戦力としてのポテンシャルを示しやすくなります。Web業界を目指すなら、まず取得しておきたい資格です。

- Googleアナリティクス個人認定資格(GAIQ):

- 理由: Webサイトを持つほぼすべての企業が利用しているGoogle Analyticsの知識を証明できます。無料で受験できる手軽さに加え、「データを扱うことへの抵抗がない」「分析の基礎知識がある」という具体的なスキルをアピールできる点が強力です。未経験者でも、この資格を持っているだけで「おっ」と思わせる効果が期待できます。

これらの資格は、マーケティングの世界への入り口として、知識の土台を作り、自信を与えてくれるでしょう。まずはこの中から自分の興味や目指す方向性に近いものを一つ選び、学習を始めてみることをお勧めします。

資格取得後のキャリアパスは?

マーケティング資格を取得し、実務経験を積むことで、多様なキャリアパスが拓けます。取得した資格の種類や、深めた専門性によって、その道筋は様々です。

- ジェネラリストとしてのキャリアパス:

- 事業会社のマーケター: 「マーケティング・ビジネス実務検定」などで総合的な知識を身につけた方は、メーカー、IT、小売など、様々な事業会社で製品やサービスのマーケティング全般を担当する道があります。キャリアを積むことで、CMO(最高マーケティング責任者)を目指すことも可能です。

- 広告代理店のプランナー/アカウントエグゼクティブ: 顧客企業の課題をヒアリングし、総合的なマーケティング戦略を立案・提案する役割です。幅広い知識とコミュニケーション能力が求められます。

- スペシャリストとしてのキャリアパス:

- 広告運用スペシャリスト: 「Google広告/Yahoo!広告認定資格」を活かし、広告代理店や事業会社で広告効果の最大化を追求する専門職です。

- SEOコンサルタント/コンテンツマーケター: 「SEO検定」や「Webライティング能力検定」を武器に、検索エンジンからの集客を最大化する専門家として活躍します。

- データアナリスト/ウェブ解析士: 「ウェブ解析士」や「統計検定」の知識を活かし、データを分析して事業の意思決定を支援する役割です。DXの推進役として、需要が非常に高まっています。

- SNSマーケター: 「SNSエキスパート検定」を活かし、企業のSNSアカウント運用やキャンペーン企画を手掛ける専門家です。

- 独立・フリーランスとしてのキャリアパス:

- 特定の分野で高い専門性を築けば、フリーランスとして独立する道も拓けます。Web広告運用、SEOコンサルティング、Webライティングなどは特に独立しやすい分野です。企業に属さず、複数のクライアントと契約して、自由な働き方を実現することも夢ではありません。

資格は、これらの多様なキャリアパスの中から自分が進みたい道を選び、その扉を開くための鍵となります。自分の興味と強みを掛け合わせ、理想のキャリアを築いていきましょう。

まとめ

この記事では、マーケティング資格の必要性から、メリット・デメリット、失敗しない選び方、そして目的別のおすすめ資格15選まで、網羅的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- マーケティングに資格は必須ではないが、体系的な知識の習得やスキルの客観的な証明など、多くのメリットがある。

- 資格が「意味ない」と言われる背景には、実務経験が重視される業界の特性がある。しかし、それは資格が無価値であることを意味しない。

- 失敗しない資格選びの鍵は、①目的の明確化、②自分のレベルに合わせる、③難易度・費用・期間の比較、という3つのステップを丁寧に行うこと。

- 資格は、総合系、Web系、分析系、広告系、専門系など多岐にわたるため、自分のキャリアプランに合ったものを選ぶことが重要。

そして、最も忘れてはならないのは、資格取得はゴールではなく、あなたのマーケターとしてのキャリアのスタートラインであるということです。

資格を通じて得た知識という「地図」を手に、実務経験という「冒険」へと旅立ち、常に最新情報をインプットして「コンパス」をアップデートし続ける。そして、その旅の記録を「ポートフォリオ」としてまとめる。このサイクルを回し続けることで、あなたの市場価値は飛躍的に高まり、変化の激しい時代においても必要とされる、真に価値のあるマーケターへと成長できるはずです。

この記事が、あなたのマーケティング学習の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。