現代のデジタルマーケティングにおいて、企業が潜在顧客との接点を持ち、信頼関係を築きながらビジネスを成長させる上で「ホワイトペーパー」の重要性が増しています。単なる広告や宣伝とは一線を画し、価値ある情報を提供することで見込み客を惹きつけるこの手法は、特にBtoB(Business to Business)領域で不可欠な戦略ツールとなりつつあります。

しかし、「ホワイトペーパーという言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどのようなものなのか分からない」「どうやって作れば効果的なのか知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ホワイトペーパーの基本的な定義から、営業資料との違い、作成する目的やメリット、そして具体的な作り方の7ステップまでを網羅的に解説します。さらに、目的別の種類や基本的な構成テンプレート、作成に役立つツールも紹介し、読者がこの記事を読み終える頃には、自社のマーケティング活動にホワイトペーパーを活かすための具体的なイメージが描けるよう、分かりやすく丁寧に説明していきます。

目次

ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパーとは、一体どのようなものなのでしょうか。まずはその本質的な定義と、よく混同されがちな営業資料との違いを明確に理解することから始めましょう。この基本的な理解が、効果的なホワイトペーパーを作成するための第一歩となります。

読者の課題を解決するための報告書

ホワイトペーパーの根源は、政府や公的機関が特定の社会問題に関する調査結果や政策提言をまとめた「白書(White Paper)」にあります。この「読者に対して客観的な事実や深い洞察を提供する」という本質が、ビジネスの世界に応用されました。

ビジネスにおけるホワイトペーパーとは、企業が持つ専門的な知識やノウハウ、独自の調査データなどを活用し、読者(潜在顧客)が抱える特定の課題に対して、その原因を分析し、具体的な解決策を提示する報告書形式の資料を指します。一般的にPDF形式で作成され、Webサイトからダウンロードできるように設置されることが多いです。

重要なのは、その主眼が「自社製品を売り込むこと」ではなく、「読者の課題を解決すること」にある点です。例えば、会計ソフトを開発する企業がいたとします。この企業が作成するホワイトペーパーは、「当社の会計ソフトはこんなに素晴らしい」と機能を紹介するものではありません。そうではなく、「インボイス制度開始に伴う経理業務の課題と、DX化による解決策5選」といったテーマで、読者が直面しているであろう課題に寄り添い、有益な情報を提供するのです。

このような「お役立ち資料」を提供することで、企業は自社の専門性や信頼性を示すことができます。読者は、課題解決に役立つ情報を無料で手に入れる代わりに、自身の連絡先(氏名、会社名、メールアドレスなど)をフォームに入力します。これにより、企業は自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い見込み客(リード)の情報を獲得できるのです。

つまり、ホワイトペーパーは、一方的な情報発信ではなく、価値ある情報の提供と引き換えに、見込み客との良好な関係構築のきっかけを作るための戦略的なコミュニケーションツールと言えます。読者の悩みや疑問に真摯に向き合い、解決への道筋を示すことで、将来的な顧客となる可能性を育んでいくのです。

営業資料との違い

ホワイトペーパーと営業資料は、どちらも企業の製品やサービスに関連する資料ですが、その目的、ターゲット、内容には明確な違いがあります。この違いを理解することは、それぞれの資料を適切なタイミングで効果的に活用するために不可欠です。

| 比較項目 | ホワイトペーパー | 営業資料 |

|---|---|---|

| 目的 | 読者の課題解決、信頼関係の構築、見込み客(リード)の獲得・育成 | 自社製品・サービスの販売促進、契約・購入の意思決定を後押し |

| ターゲット | 課題を認識し始めたばかりの潜在層・準顕在層 | 製品・サービスに具体的な関心があり、比較検討段階にある顕在層 |

| 主な内容 | 課題の背景・原因分析、業界動向、市場データ、解決策の提示、ノウハウ | 製品・サービスの機能詳細、強み、料金プラン、導入事例、サポート体制 |

| 視点 | 読者視点(客観的・中立的) | 自社視点(主観的・販促的) |

| 配布タイミング | Webサイトでのダウンロード、メールマガジンでの配布、広告の受け皿 | 商談、問い合わせへの返信、イベントでの配布 |

| マーケティング手法 | PULL型(相手を惹きつける) | PUSH型(相手に働きかける) |

表からも分かるように、両者はマーケティング・セールスのファネル(顧客が製品を認知してから購入に至るまでのプロセス)において、異なる段階で役割を果たします。

ホワイトペーパーは、主にファネルの初期段階(認知・興味関心)で活躍します。まだ自社のことを知らない、あるいは漠然とした課題を抱えているだけの潜在顧客に対して、「この分野ならこの会社が詳しそうだ」という専門家としての認知を獲得し、信頼関係の第一歩を築きます。あくまでも主役は「読者の課題」であり、自社製品の紹介は、数ある解決策の一つとして控えめに触れる程度に留めるのが一般的です。

一方、営業資料はファネルの中期から後期(比較検討・購買)でその真価を発揮します。ホワイトペーパーなどを通じて自社に興味を持った見込み客に対し、具体的な商談の場で「なぜ当社の製品が最適なのか」を説得力をもって伝えるためのツールです。ここでは、製品の具体的な機能や価格、他社との違いなどを明確に示し、購入への最後のひと押しをすることが目的となります。

このように、ホワイトペーパーと営業資料は対立するものではなく、連携させることで相乗効果を生む補完関係にあります。ホワイトペーパーで質の高い見込み客を獲得・育成し、十分に興味関心が高まった段階で営業担当者が営業資料を用いてクロージングする、という一連の流れを構築することが、現代のBtoBマーケティングにおける王道パターンの一つと言えるでしょう。

ホワイトペーパーを作成する目的とメリット

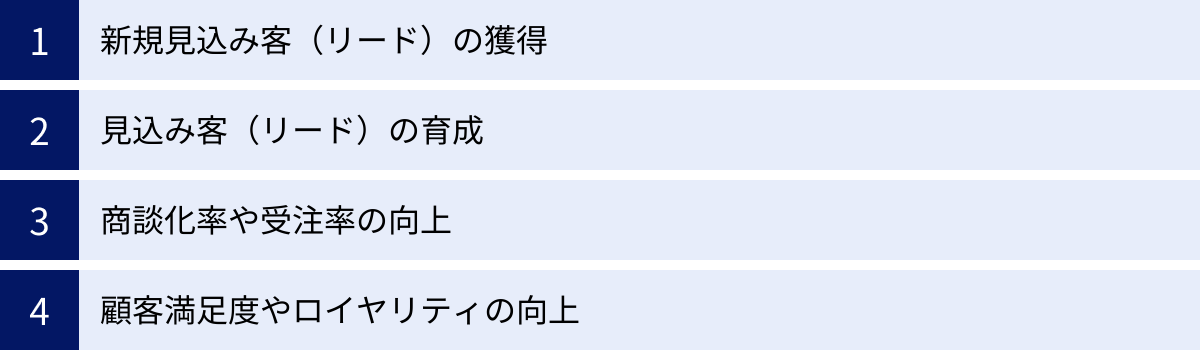

企業が時間とコストをかけてホワイトペーパーを作成するのはなぜでしょうか。それは、単に資料を配布すること自体が目的ではなく、その先に明確なビジネス上の目的と、それに見合うだけの大きなメリットが存在するからです。ここでは、ホワイトペーパーがもたらす4つの主要な目的とメリットについて詳しく解説します。

新規見込み客(リード)の獲得

ホワイトペーパーを作成する最も主要な目的の一つが、新規見込み客(リード)の獲得、いわゆるリードジェネレーションです。

多くの企業Webサイトには「お問い合わせフォーム」が設置されていますが、これは製品・サービスの導入を具体的に検討している「今すぐ客」しか利用しない傾向があります。一方で、まだ情報収集段階にあり、漠然とした課題を感じているだけの「そのうち客」、つまり潜在層にアプローチすることは、お問い合わせフォームだけでは困難です。

そこで活躍するのがホワイトペーパーです。自社の専門分野に関する「お役立ち資料」を用意し、「この資料をダウンロードするためには、お客様の情報を入力してください」という形でフォームを設置します。ユーザーは、自身の課題解決に繋がる有益な情報を手に入れるためであれば、氏名や会社名、メールアドレスといった個人情報を提供することへの心理的ハードルが下がります。

この仕組みにより、企業はこれまで接点を持つことが難しかった幅広い潜在層の連絡先情報を、質の高いリードとして獲得できます。例えば、「〇〇業界の最新動向レポート」や「初心者のための〇〇入門ガイド」といったテーマのホワイトペーパーは、まだ特定の製品を探しているわけではないものの、その分野に強い関心を持つ人々を惹きつけます。

このようにして獲得したリードは、単なるメールアドレスのリストではありません。「どのようなテーマの資料をダウンロードしたか」という情報から、そのリードが抱える課題や興味の方向性を推測できるため、その後のアプローチの精度を格段に高めることができます。これが、ホワイトペーパーが強力なリードジェネレーションツールと言われる所以です。

見込み客(リード)の育成

ホワイトペーパーの役割は、リードを獲得して終わりではありません。むしろ、獲得してからが本番とも言えます。次の重要な目的は、獲得したリードを育成(ナーチャリング)し、購買意欲を高めていくことです。

ホワイトペーパーをダウンロードした直後の見込み客の多くは、まだ製品やサービスをすぐに購入する段階にはありません。彼らは情報収集の真っ最中であり、自社の課題をより深く理解しようとしている状態です。ここで焦って営業電話をかけたり、製品の売り込みメールを送ったりすると、かえって敬遠されてしまうでしょう。

リードナーチャリングとは、このような見込み客に対して、継続的に有益な情報を提供し続けることで、徐々に信頼関係を深め、自社製品への関心を高めていくプロセスを指します。ホワイトペーパーは、このナーチャリング活動の中核を担います。

例えば、以下のようなステップでナーチャリングを進めることができます。

- 初級編ホワイトペーパーの提供: まず、「〇〇の基礎知識」といった入門的なホワイトペーパーをダウンロードしてもらい、リードを獲得します。

- ステップメールの配信: ダウンロードしたリードに対し、そのテーマに関連する補足情報や、より深い内容を解説したブログ記事などを、数日おきにメールで配信します。

- 中級編ホワイトペーパーの案内: 次に、「〇〇の実践テクニック集」や「〇〇導入の失敗しないためのチェックリスト」など、より具体的な解決策に踏み込んだホワイトペーパーを案内します。

- セミナーや個別相談会への誘導: さらに関心が高まったリードに対しては、ウェビナー(オンラインセミナー)や、より具体的な課題をヒアリングする個別相談会へと誘導します。

このように、見込み客の検討段階に合わせて段階的に情報を提供することで、無理なく自社への理解と信頼を深めてもらうことができます。MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入すれば、こうした一連のプロセスを自動化し、効率的に多くのリードを育成することも可能です。

商談化率や受注率の向上

リードナーチャリングを経て、見込み客の興味関心が十分に高まった段階で、いよいよ営業部門の出番となります。ホワイトペーパーは、営業活動の効率を高め、商談化率や最終的な受注率を向上させるというメリットももたらします。

ホワイトペーパーを通じて育成されたリードは、営業担当者が接触する時点で、すでに業界の課題や自社が抱える問題、そしてその解決策の方向性について一定の知識を持っています。そのため、営業担当者はいちから背景を説明する必要がなく、より具体的で本質的な課題についての対話から商談をスタートできます。これにより、商談の質が向上し、無駄なやり取りが減るため、営業担当者はより多くの時間を有望なリードへの提案に集中させることができます。

さらに、マーケティング部門は「どのリードが、どのホワイトペーパーを、いつダウンロードしたか」という行動履歴を把握しています。この情報を営業部門に共有することで、営業担当者は商談前に相手の課題やニーズを高い精度で予測できます。「このお客様は『コスト削減』に関する資料を熱心に読んでいるから、費用対効果を強調した提案が響くだろう」といった仮説を立てることができるのです。

このように、ホワイトペーパーはマーケティングとセールスの連携を円滑にする架け橋の役割を果たします。顧客理解が深まった状態で商談に臨めるため、的外れな提案をしてしまうリスクが減り、顧客の心に響く的確なソリューションを提示できる確率が高まります。その結果、商談から受注に至るまでのプロセスがスムーズになり、受注率の向上に大きく貢献するのです。

顧客満足度やロイヤリティの向上

ホワイトペーパーの活用範囲は、新規顧客の獲得だけにとどまりません。既存顧客に対して価値ある情報を提供し続けることで、顧客満足度やロイヤリティ(企業やブランドに対する愛着・忠誠心)を向上させるという重要な役割も担います。

製品やサービスを導入した後の顧客は、「もっとうまく活用したい」「関連する業界の最新情報を知りたい」といった新たなニーズを抱えています。こうしたニーズに応えるために、例えば以下のようなホワイトペーパーを提供することが有効です。

- 活用ノウハウ型: 製品の基本機能だけでなく、より高度な使い方や、特定の業務を効率化するための応用テクニックをまとめた資料。

- 最新トレンドレポート: 顧客が属する業界の最新動向や、将来の予測などをまとめた調査レポート。

- 関連法改正の解説: 業務に関連する法律や制度の変更点とその対応策を分かりやすく解説した資料。

これらの情報を提供することで、顧客は「この会社は売って終わりではなく、導入後もしっかりとサポートしてくれる」「常に有益な情報をくれる頼れるパートナーだ」と感じるようになります。こうした継続的なコミュニケーションが、顧客満足度を高め、解約率の低下に繋がります。

さらに、高い満足度は顧客ロイヤリティを醸成し、アップセル(より高価格帯の製品・プランへの移行)やクロスセル(関連する別の製品・サービスの購入)の機会を生み出します。例えば、基本プランのユーザー向けに、上位プランの機能を使った課題解決事例をまとめたホワイトペーパーを提供すれば、自然な形でアップグレードを促すことができるでしょう。

長期的な視点で見れば、ロイヤリティの高い顧客は、知人や同業者に自社製品を推薦してくれる「推奨者」となってくれる可能性もあります。このように、ホワイトペーパーは顧客との良好な関係を維持・発展させ、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための強力なツールとなるのです。

目的別のホワイトペーパーの種類

ホワイトペーパーと一言で言っても、その切り口や内容は様々です。どの種類のホワイトペーパーを作成するかは、「誰に」「何を伝えたいのか」という目的によって決まります。ここでは、代表的な5つの種類を、それぞれの特徴や効果的な使い方と共に解説します。

| 種類 | 主な目的 | ターゲット像 | 特徴 | 具体的なタイトル例 |

|---|---|---|---|---|

| 課題解決型 | リード獲得、リード育成 | 特定の業務課題を抱えている担当者・管理者 | 読者の課題を深掘りし、原因分析から解決策までを提示。自社製品を解決策の一つとして自然に紹介しやすい。 | 「テレワーク下のコミュニケーション課題を解決する5つの方法」 |

| 調査レポート型 | 認知度向上、権威性確立、被リンク獲得 | 業界の動向や市場データを求めている経営層・マーケター | 独自のアンケートや市場調査の結果をまとめたもの。客観的なデータに基づき、信頼性が高い。 | 「BtoBマーケティング担当者1,000人調査から見る、2024年のコンテンツ戦略」 |

| ノウハウ提供型 | リード獲得、リード育成 | 特定のスキルやツールの使い方を学びたい実務担当者 | 「教科書」「ガイドブック」として、実践的な手順やテクニックを網羅的に解説。すぐに役立つ情報が好まれる。 | 「初心者でも安心!MAツール導入から運用までの完全ガイド」 |

| セミナーレポート型 | リードナーチャリング、コンテンツの再利用 | セミナーに参加できなかった人、内容を復習したい参加者 | 過去に実施したウェビナーやセミナーの内容を書き起こし、再編集したもの。低コストで作成可能。 | 「【イベントレポート】データドリブン経営を実現する次の一手」 |

| 用語解説型 | 認知度向上、潜在層へのアプローチ | 業界の初心者、新しい分野の情報を収集している人 | 専門用語やバズワードを分かりやすく解説した用語集。幅広い層にリーチでき、SEO効果も期待できる。 | 「これだけは押さえておきたい!DX関連キーワード50選」 |

課題解決型

課題解決型は、ホワイトペーパーの中で最も王道とも言える形式です。その名の通り、ターゲットとなる読者が抱えているであろう具体的な「課題」を取り上げ、その原因を分析し、解決に至るまでの道筋をロジカルに提示します。

このタイプのホワイトペーパーは、「〇〇で困っていませんか?」という共感の呼びかけから始まり、なぜその問題が起きるのかという背景を解説します。そして、核心部分である解決策の提示へと進みます。ここでは、一般的な解決策を複数挙げた上で、その中の一つの有力な選択肢として、自社の製品やサービスを自然な文脈で紹介するのが効果的です。

例えば、人事担当者をターゲットにするなら、「採用活動におけるミスマッチを防ぐための3つの施策」といったテーマが考えられます。本文では、ミスマッチが起こる原因として「企業文化の伝達不足」や「選考基準の曖昧さ」などを挙げ、その解決策として「採用サイトのコンテンツ見直し」「リファラル採用の強化」などと共に、「採用管理システムの導入による選考プロセスの可視化」を提案する、といった構成です。

この形式は、読者の悩みに直接的に応えるため、ダウンロードされやすく、リード獲得に直結しやすいというメリットがあります。

調査レポート型

調査レポート型は、企業が独自に実施したアンケート調査や市場分析の結果をまとめたホワイトペーパーです。客観的なデータや統計情報という「ファクト」に基づいているため、非常に高い信頼性と権威性を持ちます。

このタイプの強みは、他社にはないオリジナルの情報を提供できる点にあります。独自のインサイト(洞察)を含む調査レポートは、業界内で注目を集めやすく、ニュースサイトや専門メディアに取り上げられる可能性も秘めています。メディアに引用されれば、多くの被リンクを獲得でき、SEOの観点からも大きなメリットが期待できます。

作成には、アンケートの設計、実施、集計、分析といったプロセスが必要なため、他のタイプに比べて時間とコストがかかる場合がありますが、その分、企業のブランディングや「業界のオピニオンリーダー」としての地位確立に絶大な効果を発揮します。

例えば、「国内中小企業のDX推進に関する実態調査レポート」といったテーマで、導入率、課題、予算感などのデータをグラフや図を交えて示すことで、多くの経営者や担当者の関心を引くことができるでしょう。

ノウハウ提供型

ノウハウ提供型は、特定の業務を遂行するための具体的な手順や知識、テクニックなどをまとめた、いわば「教科書」や「マニュアル」のようなホワイトペーパーです。読者がすぐに実践できる、実用性の高さが特徴です。

このタイプは、「〇〇の始め方」「〇〇完全ガイド」「〇〇のためのチェックリスト」といったタイトルで作成されることが多く、ターゲットは特定のスキルを習得したい、あるいは業務を効率化したいと考えている実務担当者層が中心となります。

例えば、Webマーケティング支援企業であれば、「SEO対策の基本!キーワード選定からコンテンツ作成までの実践マニュアル」や「Google Analytics 4 初期設定・活用ハンドブック」といったテーマが考えられます。本文では、専門用語をかみ砕いて説明し、スクリーンショットを多用しながら、ステップバイステップで手順を丁寧に解説することが重要です。

読者が「この資料があれば、自分でもできそうだ」と感じられるような、手厚い情報提供を心がけることで、企業への信頼感を醸成し、より高度なサポートが必要になった際の相談相手として第一に想起してもらえるようになります。

セミナーレポート型

セミナーレポート型は、過去に実施したウェビナー(オンラインセミナー)やオフラインのイベントの内容を、資料として再編集したものです。コンテンツの二次利用(リパーパス)という側面が強く、比較的低コストで作成できるのが大きなメリットです。

セミナーには多くの時間と労力をかけて準備した貴重な情報が詰まっています。これを一回きりで終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。当日の投影スライドに、スピーカーの発言内容を書き起こして補足説明を加え、レポートとしてまとめることで、新たな価値を持つコンテンツとして蘇らせることができます。

このホワイトペーパーは、当日参加できなかった人へのフォローアップや、参加したけれど内容をじっくり復習したいという人々のニーズに応えます。また、セミナーの告知ページに「参加できない方向けに後日レポートを配布します」と記載しておくことで、当日の参加が難しい層のリードも獲得することが可能です。

プレゼンテーションの内容がそのままベースになるため、構成が一から作りやすい点も魅力です。ただし、話し言葉をそのまま書き起こすのではなく、読者が読みやすいように文章を整え、構成を再整理する編集作業が不可欠です。

用語解説型

用語解説型は、特定の業界や技術分野で使われる専門用語や、話題のバズワードなどを集めて分かりやすく解説する、辞書や用語集のような形式のホワイトペーパーです。

特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI、Web3.0といった、新しい概念や技術が次々と登場する分野で有効です。こうした分野では、多くの人が「言葉は聞くけれど、正確な意味はよく分からない」という状態にあります。そこに、「これ一冊で分かる!AI関連用語集」のような資料があれば、多くの人の情報収集ニーズを満たすことができます。

このタイプの目的は、直接的な製品販売よりも、幅広い潜在層との最初の接点を作り、自社の認知度を高めることにあります。専門用語で検索するユーザーをWebサイトに呼び込み、「この会社は初心者の自分にも分かりやすく教えてくれる」というポジティブな印象を与えることができます。

すぐに商談に繋がるわけではありませんが、将来的に顧客になる可能性のある人々との関係構築の第一歩として、また、WebサイトのSEO評価を高めるためのコンテンツ戦略の一環として、非常に有効な一手と言えるでしょう。

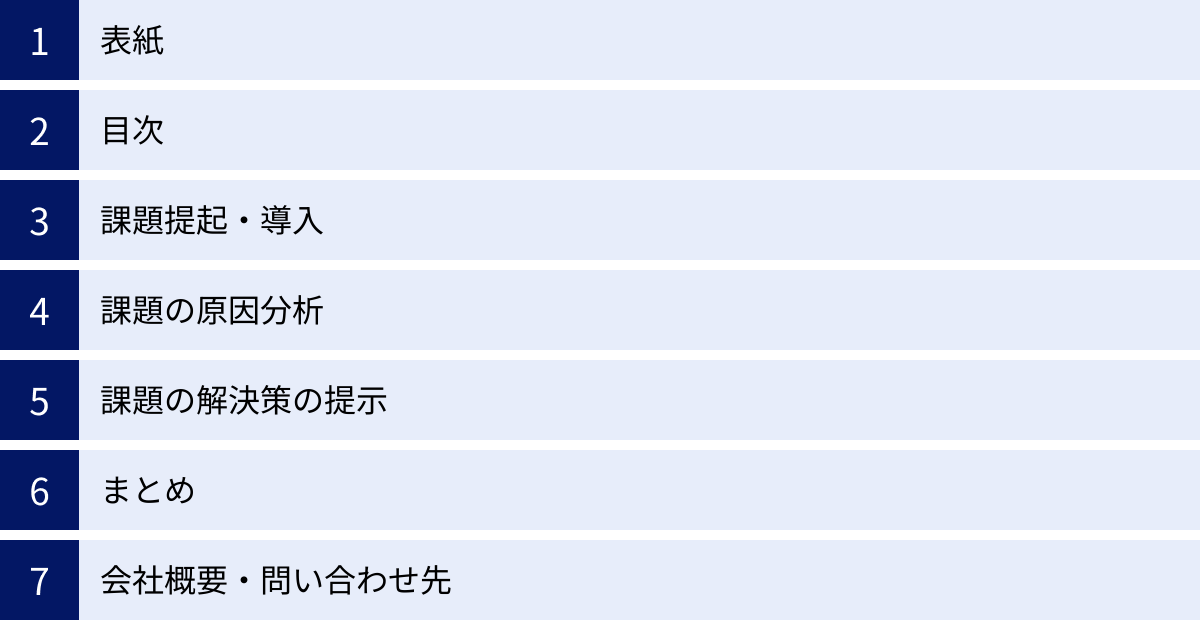

ホワイトペーパーの基本的な構成(テンプレート)

効果的なホワイトペーパーを作成するためには、読者を惹きつけ、スムーズに内容を理解してもらうための論理的な構成が不可欠です。ここでは、多くのホワイトペーパーで採用されている基本的な構成(テンプレート)を7つの要素に分解し、それぞれの役割と作成時のポイントを解説します。この型をベースに、目的に合わせて内容を肉付けしていくと良いでしょう。

表紙

表紙は、ホワイトペーパーの「顔」であり、読者がダウンロードするかどうかを決める最初の関門です。ランディングページなどでタイトルに興味を持った読者が、最初に目にするのがこの表紙です。魅力的でなければ、中身を読んでもらえない可能性すらあります。

表紙に含めるべき要素は以下の通りです。

- タイトル: 資料の内容が一目で分かり、読者の興味を引くキャッチーなもの。誰向けの、どんなベネフィットがある資料なのかを明確に示します。

- キャッチコピー: タイトルを補足し、読むことで得られるメリットや解決できる課題を端的に表現する短いフレーズ。

- 企業ロゴ: 誰が発行している資料なのかを明確にし、信頼性を与えるための要素。

- デザイン: 全体の内容を象徴するような画像やイラストを使用し、企業のブランドイメージと一貫性のあるデザインを心がけます。

シンプルでありながら、プロフェッショナルで信頼感のあるデザインを目指しましょう。ごちゃごちゃと情報を詰め込みすぎず、最も伝えたいメッセージが瞬時に伝わることが重要です。

目次

目次は、ホワイトペーパー全体の構成を示す「地図」の役割を果たします。読者は目次を見ることで、どのような情報が書かれているのかを瞬時に把握し、自分が知りたい情報がどこにあるかを確認できます。

数十ページに及ぶこともあるホワイトペーパーにおいて、目次がなければ読者は全体像を掴めず、途中で読むのをやめてしまうかもしれません。各章のタイトルをリストアップし、対応するページ番号を記載するのが基本です。

目次を作成する際のポイントは、各章のタイトル自体が魅力的であることです。単に「はじめに」「本文」「おわりに」とするのではなく、「なぜ今、〇〇が求められるのか?」「失敗しない〇〇導入の3つのステップ」「明日から使える実践テクニック集」のように、読者が「この章を読んでみたい」と思えるような、具体的で中身を想起させる見出しにすることが大切です。

課題提起・導入

導入部分は、読者の心を掴み、本文へと引き込むための非常に重要なパートです。ここでは、ターゲットとなる読者が日々の業務で感じているであろう「悩み」や「課題」を具体的に描写し、「そうそう、それで困っているんだ」という強い共感を呼び起こすことを目指します。

「〇〇な業務に追われていませんか?」「△△のような課題を感じたことはありませんか?」といった問いかけから始め、読者が置かれている状況をリアルに言語化します。これにより、読者は「この資料は、自分のために書かれている」と感じ、続きを読むモチベーションが高まります。

そして、共感を呼んだ後に、「このホワイトペーパーを読めば、その課題を解決するためのヒントが得られます」という希望を提示します。この資料を読むことで得られるベネフィットを明確に約束することで、読者の期待感を最大限に高め、スムーズに次のセクションへと誘導することができるのです。

課題の原因分析

課題を提示した後は、「なぜ、その課題が発生するのか」という根本的な原因を深掘りしていくパートに入ります。読者が漠然と感じていた問題の構造を、客観的な視点からロジカルに解き明かしていきます。

ここでは、単なる憶測や精神論ではなく、市場データ、統計、業界の動向といった客観的な事実(ファクト)を交えながら説明することで、内容の説得力を格段に高めることができます。例えば、「人手不足が深刻化している背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少というマクロなトレンドがあります」といった形で、より大きな視点から問題を捉え直すことも有効です。

このパートを通じて、読者は自身の課題をより深く、構造的に理解することができます。そして、「なるほど、そういう背景があったのか。だからうまくいかなかったんだ」という納得感を得ることができます。この納得感が、次の「解決策の提示」を素直に受け入れるための土台となるのです。

課題の解決策の提示

ここがホワイトペーパーの核となる、最も重要なパートです。原因分析で明らかになった課題に対して、具体的な解決策を提示します。

解決策は、一つだけでなく複数提示し、それぞれのメリット・デメリットを比較する形で示すと、より客観的で読者の納得感を得やすくなります。例えば、「Aという方法」「Bという方法」「Cという方法」といった形で、選択肢を網羅的に示すことが親切です。

そして、このパートで自社の製品やサービスを、数ある解決策の中の有力な一つとして、自然な流れで紹介します。ここでのポイントは、露骨な売り込みにならないように注意することです。「当社の製品は素晴らしいです!」と主張するのではなく、「先ほど述べた課題Cを解決するためには、〇〇というアプローチが有効です。それを実現するツールの一つとして、当社の製品△△があります」といったように、あくまで課題解決の文脈の中で、客観的に位置づけることが重要です。

製品紹介に割くボリュームは、ホワイトペーパー全体の1〜2割程度に抑えるのが一般的です。主役はあくまで「読者の課題解決」であり、自社製品はそのための手段の一つ、というスタンスを崩さないようにしましょう。

まとめ

まとめのパートでは、ホワイトペーパー全体で伝えてきた内容を簡潔に要約し、最も重要なメッセージを改めて強調します。読者が多くの情報をインプットした後なので、ここでキーポイントを整理してあげることで、内容の理解と記憶の定着を助けます。

具体的には、提示した課題、その原因、そして最も効果的な解決策の流れを振り返り、「つまり、皆様が明日から取り組むべきことは〇〇です」という形で、読者が次に取るべきアクションを明確に示します。

そして、まとめの最後にはCTA(Call to Action:行動喚起)を設置します。これは、読者に次のステップへと進んでもらうための重要な仕掛けです。例えば、以下のようなCTAが考えられます。

- 「より詳しい情報については、こちらのサービスサイトをご覧ください」

- 「貴社の状況に合わせた個別のご提案も可能です。お気軽にご相談ください」

- 「関連資料として、こちらのホワイトペーパーもおすすめです」

読者の関心度合いに合わせて、複数の選択肢を用意するのも良いでしょう。

会社概要・問い合わせ先

ホワイトペーパーの最後には、発行元である自社の情報を掲載します。これは、資料の信頼性を担保すると同時に、読者がさらに詳しい情報を求めた際の受け皿となる重要なページです。

最低限、以下の情報は記載しましょう。

- 会社名(正式名称)

- 企業ロゴ

- 所在地

- 電話番号、メールアドレス

- WebサイトのURL

- 事業内容の簡単な紹介

このページがあることで、読者は「しっかりとした企業が作成した資料なのだな」と安心することができます。また、ホワイトペーパーを読んで興味を持った読者が、すぐに問い合わせや相談のアクションを起こせるように、明確な連絡先を記載しておくことが不可欠です。

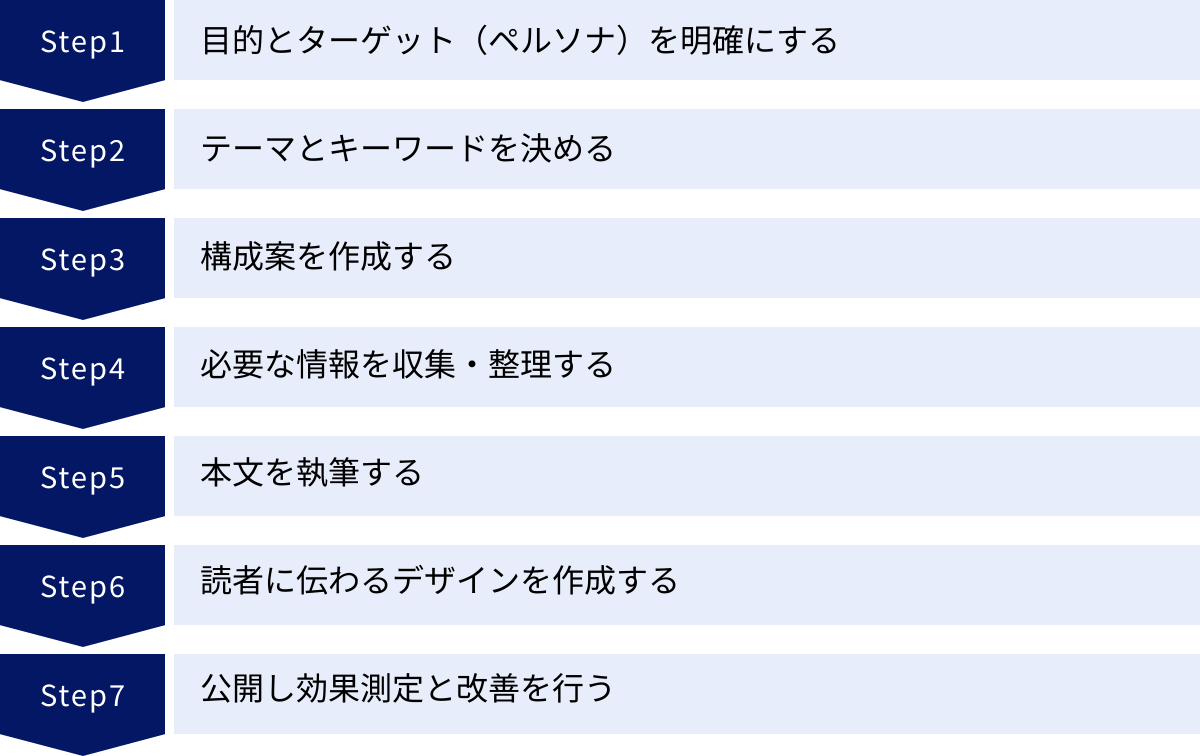

ホワイトペーパーの作り方7ステップ

それでは、実際にホワイトペーパーを作成するための具体的なプロセスを、7つのステップに分けて解説していきます。この手順に沿って進めることで、闇雲に作業を始めるよりもはるかに効率的で、質の高いホワイトペーパーを完成させることができます。

① 目的とターゲット(ペルソナ)を明確にする

すべてのマーケティング活動と同様に、ホワイトペーパー作りも「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を定義することから始まります。 この最初のステップが曖昧なまま進めてしまうと、内容がぼやけてしまい、誰の心にも響かない資料になってしまいます。

まず、「目的」を明確にします。なぜホワイトペーパーを作るのでしょうか。

- 新規リードの獲得: まだ接点のない潜在顧客の情報を獲得したい。

- リードの育成: 既存のリードの購買意欲を高め、商談に繋げたい。

- 商談率・受注率の向上: 営業現場で活用し、提案の質を高めたい。

- 顧客満足度の向上: 既存顧客のロイヤリティを高め、解約を防ぎたい。

- ブランディング: 業界における専門家としての地位を確立したい。

目的によって、作成すべきホワイトペーパーの種類や内容は大きく変わります。

次に、「ターゲット」を具体的に設定します。単に「中小企業の経営者」とするのではなく、より詳細な人物像である「ペルソナ」を描き出すことが重要です。

- 属性: 業種、企業規模、役職、年齢、性別

- 業務内容: 普段どのような仕事をしているか、どんな役割を担っているか

- 課題・悩み: 仕事上でどんなことに困っているか、何を目指しているか

- 情報収集の方法: 課題解決のために、普段どこから情報を得ているか(Web検索、SNS、業界紙、セミナーなど)

- 知識レベル: そのテーマについて、どの程度の知識を持っているか(初心者か、専門家か)

例えば、「従業員50名規模の製造業で、ITにあまり詳しくない40代の総務部長。最近、アナログな業務プロセスに限界を感じており、DXという言葉は知っているが何から手をつければ良いか分からず、Webで『中小企業 DX 事例』などと検索している」といったレベルまで具体化します。

このペルソナが、この後のすべての意思決定の基準となります。「このテーマは、ペルソナの心に響くだろうか?」「この言葉遣いは、ペルソナに理解できるだろうか?」と常に自問自答しながら進めることで、本当に価値のあるホワイトペーパーを作ることができます。

② テーマとキーワードを決める

目的とペルソナが明確になったら、次はそのペルソナが「読みたい!」と思うような具体的な「テーマ」を決定します。

テーマ選定のポイントは、「ペルソナの課題」と「自社の強み・専門性」が交差する領域を見つけることです。ペルソナが深く悩んでいることであっても、自社が語るべき専門性がないテーマでは説得力のある内容は書けません。逆に、自社が語りたいことであっても、ペルソナが興味のないテーマでは誰にも読まれません。

テーマのアイデアは、以下のような方法で収集できます。

- 営業担当者へのヒアリング: 顧客からよく受ける質問や相談内容を聞く。

- カスタマーサポートへのヒアリング: 既存顧客からの問い合わせ内容を分析する。

- 顧客アンケート: 顧客が何に困っているかを直接尋ねる。

- Webサイトの検索キーワード分析: どのようなキーワードでサイトに流入しているかを確認する。

- 競合他社のホワイトペーパー調査: 競合がどのようなテーマで情報発信しているかを参考にする。

テーマが決まったら、SEO(検索エンジン最適化)を意識した「キーワード」を選定します。ホワイトペーパーを設置するランディングページが検索エンジンで上位表示されれば、広告費をかけずとも継続的にリードを獲得できるからです。

ペルソナが悩みを解決するために、Googleなどの検索エンジンでどのような言葉を入力するかを想像してみましょう。「中小企業 勤怠管理 課題」「テレワーク 生産性 向上 方法」といった、複数の単語を組み合わせた「ロングテールキーワード」は、検索意図が明確でコンバージョンに繋がりやすいため特におすすめです。Googleキーワードプランナーなどのツールを活用して、検索ボリュームや競合性を調査するのも良いでしょう。

③ 構成案を作成する

テーマとキーワードが決まったら、いきなり本文を書き始めるのではなく、まずは全体の設計図となる「構成案」を作成します。このステップを丁寧に行うことで、論理の飛躍や重複を防ぎ、手戻りのないスムーズな執筆が可能になります。

構成案は、前述の「ホワイトペーパーの基本的な構成(テンプレート)」をベースに、より具体的な見出し(章・節・項)に落とし込んでいきます。

- 表紙: タイトル案をいくつか出す。

- はじめに(導入): 誰向けの資料で、どんな課題を扱い、読むと何が得られるのかを記述。

- 第1章(課題提起): ペルソナが抱える課題を具体的に描写。共感を呼ぶストーリーを考える。

- 第2章(原因分析): なぜその課題が起きるのか。背景や構造を解説。ここで使うデータや根拠をリストアップ。

- 第3章(解決策の提示): 具体的な解決策を複数提示。それぞれのメリット・デメリットを整理。自社製品をどこでどう紹介するかを決める。

- 第4章(事例紹介など): (もしあれば)解決策を導入した架空の企業のビフォーアフターなどを描く。

- おわりに(まとめ): 全体の要約と、読者へのメッセージ、CTA(行動喚起)を記述。

- 会社概要: 掲載する情報を決める。

このように、骨子となる見出しと、各見出しで何を伝えるかを箇条書きでメモしていくのがポイントです。この段階で、話の流れに無理がないか、論理的に一貫しているかを何度も見直しましょう。可能であれば、上司や営業担当者など、他のメンバーにも構成案をレビューしてもらい、客観的な意見をもらうことを強く推奨します。

④ 必要な情報を収集・整理する

構成案が固まったら、本文を執筆するための材料となる「情報」を収集・整理します。構成案の各見出しに肉付けしていくイメージです。

情報の収集源は多岐にわたります。

- 社内リソース:

- 営業資料、提案書

- 過去のセミナー資料、ブログ記事

- 顧客へのアンケート結果、導入事例のヒアリング内容

- 社内の専門家(エンジニア、コンサルタントなど)へのインタビュー

- 社外リソース(一次情報):

- 政府・公的機関が発表している統計データ(例:総務省、経済産業省)

- 信頼できる調査会社や研究機関のレポート

- 業界団体の白書やガイドライン

情報を収集する上で最も重要なのは、情報の信頼性と正確性です。特に、統計データや市場動向など客観的な事実を引用する場合は、必ず出典元を明記しましょう。まとめサイトや個人のブログといった二次情報・三次情報ではなく、可能な限り一次情報源にあたることを徹底してください。これにより、ホワイトペーパーの信頼性が格段に向上します。

集めた情報は、構成案の該当する見出しの下にコピペしたり、要約をメモしたりして整理していきます。この段階で情報が過不足なく集まっていれば、次の執筆ステップは非常にスムーズに進みます。

⑤ 本文を執筆する

いよいよ、構成案と収集した情報をもとに本文のライティングを行います。

執筆で心がけるべきは、「ペルソナに語りかけるように書く」ということです。専門用語を多用した難解な文章ではなく、ペルソナの知識レベルに合わせて、平易で分かりやすい言葉を選ぶことが重要です。どうしても専門用語を使わなければならない場合は、必ず注釈を入れるか、平易な言葉で言い換える配慮をしましょう。

文章構造は、PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論の再提示)を意識すると、論理的で分かりやすくなります。まず章の冒頭で「この章では〇〇について解説します」と結論を述べ、次に「なぜなら〜」と理由を説明し、「例えば〜」と具体例を挙げ、最後に「このように〜」と締めくくる、という流れです。

冗長な表現(「〜することができます」→「〜できます」、「〜ということです」→「〜ことです」)は避け、簡潔でリズミカルな文章を目指しましょう。執筆が完了したら、必ず声に出して読み返し、不自然な点や誤字脱字がないかを入念にチェックします。

⑥ 読者に伝わるデザインを作成する

文章が完成したら、次は「デザイン」の工程です。どれだけ優れた内容でも、文字がぎっしり詰まった読みにくいデザインでは、読者は途中で離脱してしまいます。

デザインの目的は、単に見た目を美しくすることだけではありません。読者の理解を助け、内容を直感的に伝えるための重要な要素です。

デザイン作成のポイントは以下の通りです。

- レイアウト: 適度な余白、行間、文字サイズを確保し、圧迫感のないレイアウトを心がけます。

- 配色: 企業のコーポレートカラーをベースに、使う色を3〜4色程度に絞ると、統一感のある洗練された印象になります。

- フォント: 可読性の高いフォント(例:メイリオ、游ゴシックなど)を選びます。

- 図やグラフの活用: 数値データは表やグラフに、複雑な概念は図解(インフォグラフィック)にすることで、視覚的に分かりやすく伝えます。

- 画像・イラスト: 内容に関連する高品質な写真やイラストを適宜挿入することで、読者の注意を引き、理解を助けます。

デザインに自信がない場合は、後述するCanvaのようなツールが提供するテンプレートを活用するのがおすすめです。プロが作成したテンプレートをベースにすることで、誰でも簡単に見栄えの良いホワイトペーパーを作成できます。

⑦ 公開し効果測定と改善を行う

ホワイトペーパーは、作成して公開したら終わりではありません。むしろ、そこがスタートです。その効果を最大化するためには、継続的な効果測定と改善が不可欠です。

まず、作成したホワイトペーパーを公開します。

- Webサイトに専用のランディングページ(LP)と入力フォームを設置する。

- 関連するブログ記事の末尾にCTAとして設置する。

- メールマガジンで既存リードに告知する。

- SNSで発信する。

- Web広告の遷移先として活用する。

次に、効果を測定するための指標(KPI)を設定し、定期的に数値をウォッチします。

- ダウンロード数(DL数): 何回ダウンロードされたか。

- コンバージョン率(CVR): LP訪問者のうち、何%がダウンロードしたか。

- リードの質: ダウンロードしたリードが、ターゲットとして適切か。

- 商談化数・商談化率: ダウンロードしたリードから、何件の商談が生まれたか。

- 受注数・受注率: ホワイトペーパー経由の商談から、何件の受注に繋がったか。

これらの数値を分析し、「ダウンロード数が少ないのは、LPのタイトルが魅力的でないからかもしれない」「商談化率が低いのは、内容がターゲットの課題と少しズレているのかもしれない」といった仮説を立て、タイトル、LPのコピー、本文の内容、デザインなどを改善していくPDCAサイクルを回し続けます。この地道な改善活動こそが、ホワイトペーパーの成果を最大化する鍵となるのです。

効果的なホワイトペーパーを作成するポイント

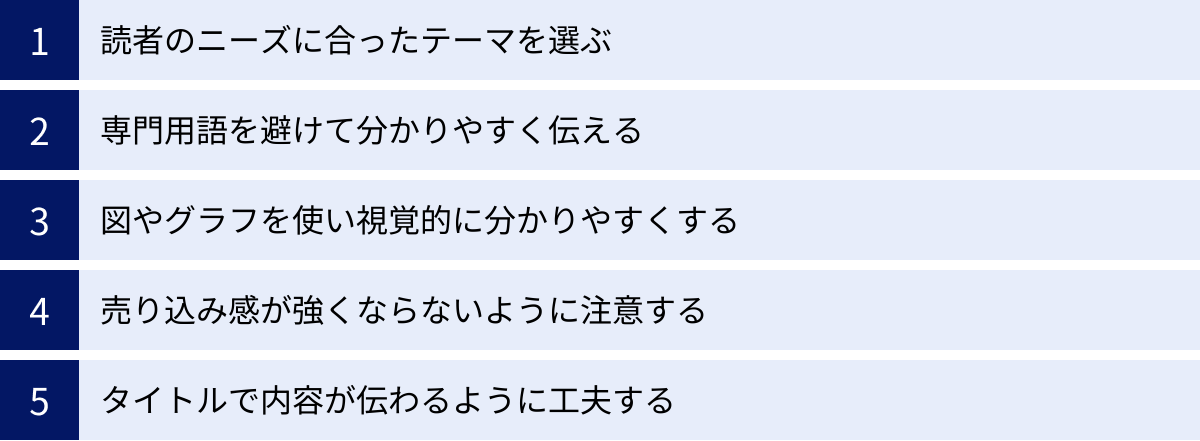

ここまではホワイトペーパーの作り方の基本的な流れを解説してきましたが、さらに一歩進んで、より「効果的」で「読まれる」ホワイトペーパーを作成するための5つの重要なポイントを紹介します。これらの点を意識することで、あなたのホワイトペーパーは競合と一線を画し、より大きな成果を生み出すでしょう。

読者のニーズに合ったテーマを選ぶ

これは最も基本的かつ重要なポイントです。企業が「書きたいこと」や「伝えたいこと」を一方的に発信するのではなく、あくまで「読者(ペルソナ)が知りたいこと」をテーマに据える必要があります。

読者のニーズから乖離したホワイトペーパーは、どれだけ時間と労力をかけて作っても、誰にもダウンロードされません。では、どうすれば読者のニーズを正確に把握できるのでしょうか。

- 営業・CS部門との連携: 顧客と最も近い距離にいる営業担当者やカスタマーサポート担当者は、顧客の「生の声」の宝庫です。「お客様から最近よく聞かれる質問は?」「どんなことで困っている方が多いですか?」と定期的にヒアリングしましょう。

- 検索キーワードの分析: Google Search Consoleなどのツールを使って、自社サイトにどのような検索キーワードでユーザーが訪れているかを確認します。そこに、ユーザーのリアルな疑問や関心が隠されています。

- SNSでのリサーチ: X(旧Twitter)などで、自社の業界や製品に関連するキーワードで検索してみましょう。人々が何について不満を述べ、何を話題にしているかを見ることで、トレンドや潜在的なニーズを掴むことができます。

- Q&Aサイトの活用: Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトで、自社の専門分野に関する質問を検索すると、初心者がつまずきやすいポイントや、専門家が見落としがちな素朴な疑問を発見できます。

これらの方法で集めたニーズの種を、自社の専門性と掛け合わせることで、「まさにこれが知りたかった!」と読者に思わせる、的確なテーマが生まれるのです。

専門用語を避けて分かりやすく伝える

ホワイトペーパーは、自社の専門性を示すための資料ですが、それは専門用語をひけらかすことと同義ではありません。むしろ、難しい内容を、いかに分かりやすく噛み砕いて伝えられるかが、真の専門性の証です。

ターゲットとなるペルソナが、必ずしも自分たちと同じ知識レベルにあるとは限りません。特に、情報収集の初期段階にいる読者にとっては、業界特有の専門用語やアルファベットの略語は、理解を妨げる大きな壁となります。

執筆する際には、常に「この言葉は、中学2年生にも伝わるだろうか?」という視点を持つことをお勧めします。

- 専門用語を使う場合は、必ずその直後にかっこ書きで意味を補足するか、平易な言葉で言い換える。(例:「KPI(重要業績評価指標)とは、目標達成の度合いを測るための具体的な指標のことです」)

- 社内でしか通用しない「内輪の言葉」は使わない。

- 一つの文は短く、シンプルに。主語と述語の関係を明確にする。

読者がつまずくことなく、スラスラと読み進められる文章を心がけることで、内容は深く、しかし表現は優しい、理想的なホワイトペーパーに近づきます。

図やグラフを使い視覚的に分かりやすくする

人間は、テキスト情報よりも視覚情報の方が、はるかに速く、そして直感的に内容を理解することができます。文章だけで説明すると複雑になりがちな情報も、図やグラフ、イラストなどを効果的に使うことで、一瞬で伝えることが可能になります。

- 統計データ: 数値の羅列ではなく、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど、データの種類や伝えたいメッセージに最適な形式で可視化します。

- プロセスの説明: 「ステップ1→ステップ2→ステップ3」といった業務の流れは、フローチャートで示すと非常に分かりやすくなります。

- 概念の解説: 抽象的な概念や、複数の要素の関係性を示す際には、相関図やベン図などの図解(インフォグラフィック)が有効です。

- Before/After: 課題解決の効果を示す際には、課題があった状態(Before)と解決された状態(After)をイラストや図で対比させると、変化が劇的に伝わります。

デザイン性の高い図やグラフは、ホワイトペーパー全体の質感を高め、読者の満足度を向上させます。「百聞は一見に如かず」の言葉通り、視覚的な要素を積極的に取り入れ、読者の理解を助ける工夫を凝らしましょう。

売り込み感が強くならないように注意する

ホワイトペーパーをダウンロードする読者は、「売り込まれたい」のではなく、「自分の課題を解決したい」と思っています。ここで露骨な自社製品の宣伝や、強引な営業トークを展開してしまうと、読者は一気に興ざめし、企業に対する信頼を失ってしまいます。

ホワイトペーパーにおける自社製品の紹介は、あくまで「課題解決のための一つの手段」という位置づけに徹するべきです。

- 紹介のボリューム: 自社製品に関する記述は、全体の1〜2割程度に抑えるのが理想的です。

- 紹介のタイミング: 唐突に製品紹介を始めるのではなく、課題の原因分析と一般的な解決策を十分に説明した上で、自然な流れで登場させます。

- 客観的な表現: 「業界最高の性能です!」といった主観的で根拠のない表現は避け、「〇〇という機能により、△△という課題を解決できます」のように、事実に基づいた客観的な説明に終始します。

読者に「有益な情報を教えてくれた上で、解決策の一つとしてこんな選択肢もあるのか」と感じてもらうのがゴールです。「売り込み」ではなく「情報提供」のスタンスを貫くことで、結果的に企業への信頼が高まり、将来的な商談へと繋がっていくのです。

タイトルで内容が伝わるように工夫する

読者は、タイトルを見て、そのホワイトペーパーをダウンロードするかどうかをわずか数秒で判断します。 どんなに中身が素晴らしくても、タイトルが魅力的でなければ、その価値は誰にも伝わりません。

効果的なタイトルを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 具体性: 誰向けの(ターゲット)、何についての(内容)、どんな未来が手に入るのか(ベネフィット)を明確に含めます。

- 数字を入れる: 「5つのステップ」「3つの間違い」「7つのポイント」のように数字を入れると、内容が具体的で分かりやすい印象を与え、注意を引きやすくなります。

- 緊急性・希少性: 「2024年最新版」「今さら聞けない」といった言葉で、今読むべき理由を示唆します。

- 簡単な言葉を使う: 専門用語を避け、ターゲットが普段使う言葉で表現します。

- キーワードを含める: SEOを意識し、ペルソナが検索しそうなキーワードを自然な形で盛り込みます。

【良いタイトルの例】

- (NG)「マーケティングについて」

- (OK)「BtoBマーケティング担当者向け!明日から使えるリード獲得戦略7選」

- (NG)「業務効率化」

- (OK)「【事例で学ぶ】残業時間を30%削減したバックオフィスのDX化入門ガイド」

複数のタイトル案を出し、どちらがよりクリックしたくなるかを客観的に比較検討することが重要です。A/Bテストを実施して、実際にダウンロード率が高いタイトルを見つけ出すのも非常に有効な手法です。

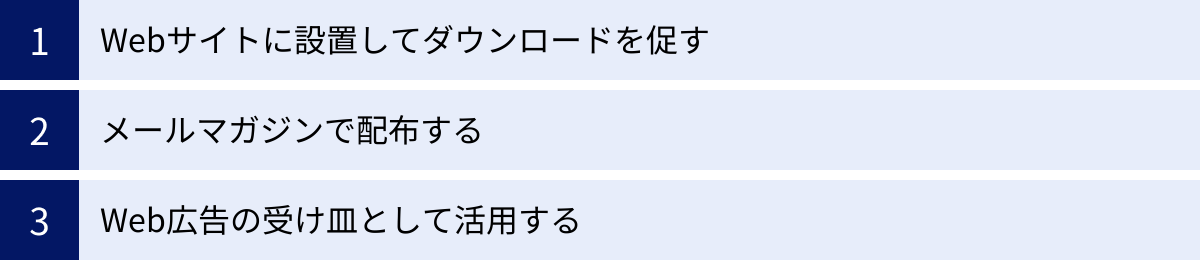

ホワイトペーパーの活用方法

素晴らしいホワイトペーパーが完成したら、次はその存在をターゲットとなる人々に知ってもらい、ダウンロードしてもらう必要があります。ここでは、作成したホワイトペーパーの効果を最大化するための、代表的な3つの活用方法を紹介します。

Webサイトに設置してダウンロードを促す

最も基本的かつ重要な活用方法が、自社のWebサイト内にホワイトペーパーを設置することです。これにより、サイトを訪れたユーザーに対して、24時間365日、自動的にリード獲得のアプローチを続けることができます。

設置方法にはいくつかのパターンがあります。

- 専用のランディングページ(LP)を作成する:

ホワイトペーパー1つひとつに専用のLPを用意するのが最も効果的です。LPには、ホワイトペーパーの表紙、概要、目次、読むことで得られるベネフィットなどを魅力的に記載し、ダウンロード用の入力フォームを設置します。このLPのURLを、後述する広告やメルマガのリンク先として使用します。 - 資料ダウンロードページを設ける:

Webサイト内に「お役立ち資料」「資料ダウンロード」といった専門のページを設け、これまで作成した複数のホワイトペーパーを一覧で掲載します。ユーザーは自分の興味に合わせて資料を選ぶことができ、企業はどのようなテーマに関心が高いかを把握しやすくなります。 - ブログ記事やコラム記事内に設置する:

コンテンツマーケティングとの連携は非常に強力です。例えば、「テレワークの課題」について解説したブログ記事を読んだユーザーは、そのテーマに強い関心を持っています。記事の最後に、「さらに詳しい解決策を知りたい方は、こちらのホワイトペーパー『テレワークの生産性を向上させる5つの方法』をダウンロードしてください」というCTA(行動喚起)を設置することで、非常に高いコンバージョン率が期待できます。記事の内容とホワイトペーパーのテーマの関連性が高ければ高いほど、効果は増大します。

これらの方法でWebサイト内に戦略的にホワイトペーパーを配置することで、サイトは単なる情報発信の場から、見込み客を自動で生み出す「リードジェネレーションマシン」へと進化します。

メールマガジンで配布する

メールマガジンは、既存の見込み客(リード)や顧客との関係を維持・深化させるための強力なツールです。新作のホワイトペーパーが完成した際には、このメールマガジンを活用して積極的に告知しましょう。

過去に何らかの接点(名刺交換、他の資料のダウンロードなど)があったリードに対して、「皆様のビジネスに役立つ新しい資料が完成しました」とお知らせすることで、再び自社を思い出してもらうきっかけになります。

さらに効果的なのは、リードの属性や行動履歴に基づいてセグメントを切り、それぞれに最適なホワイトペーパーを送付することです。

- 役職別セグメント: 経営者層には「事業戦略に関する調査レポート」を、現場担当者には「具体的な業務ノウハウ集」を送る。

- 興味関心別セグメント: 過去に「コスト削減」に関する記事をよく読んでいたリードには、「コスト削減の具体策をまとめたホワイトペーパー」を送る。

- 検討段階別セグメント: まだ情報収集段階のリードには「業界の基礎知識をまとめた資料」を、比較検討段階に入ったリードには「製品導入の失敗しないためのチェックリスト」を送る。

このように、相手の状況に合わせたパーソナライズされた情報提供を行うことで、メールの開封率やクリック率は格段に向上します。ホワイトペーパーは、一度関係が途切れかけたリードを再び温め直す(リナーチャリングする)ための絶好のコンテンツとなるのです。

Web広告の受け皿として活用する

リスティング広告(検索連動型広告)やSNS広告などを出稿する際、そのリンク先(受け皿)をサービスサイトやお問い合わせページに設定することが一般的です。しかし、まだ購買意欲が高まっていない潜在層にとって、いきなり製品ページを見せられたり、問い合わせを促されたりするのはハードルが高い場合があります。

そこで有効なのが、広告の受け皿として、ホワイトペーパーのランディングページ(LP)を活用するという手法です。

「無料で有益な情報が手に入る」というオファーは、「製品を買ってください」というオファーに比べて、クリックへの心理的な抵抗がはるかに低くなります。そのため、広告のクリック率(CTR)が向上し、結果としてクリック単価(CPC)を抑えられる可能性があります。

この手法は特に、まだ自社の課題が明確になっていない、あるいは解決策を探し始めたばかりの潜在層にアプローチする際に非常に効果的です。

例えば、「DX」というビッグワードで検索するユーザーは、具体的な製品を探しているわけではなく、まずはDXとは何か、何から始めるべきかといった情報を求めています。このようなユーザーに対して、「DX推進のための第一歩ガイド」といったホワイトペーパーを広告で提示すれば、多くのリードを獲得できる可能性があります。

もちろん、獲得したリードはすぐに顧客になるわけではありません。しかし、この手法で得たリードを、メールマガジンやインサイドセールスによって丁寧に育成していくことで、将来の優良顧客へと育てていくことができるのです。ホワイトペーパーを広告と組み合わせることで、マーケティングファネルの入り口を大きく広げることが可能になります。

ホワイトペーパー作成に役立つツール3選

ホワイトペーパーを作成する際、ゼロからすべてを自力で行うのは大変です。幸いなことに、デザインの専門家でなくても、プロフェッショナルな見た目の資料を効率的に作成できる便利なツールが存在します。ここでは、多くの企業で利用されている代表的な3つのツールを紹介します。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Canva | 直感的な操作性と豊富なテンプレートが魅力のデザインツール。Webブラウザ上で動作する。 | ドラッグ&ドロップエディタ、数万点のデザインテンプレート、無料の写真・イラスト素材、共同編集機能 | デザイン経験が少ない初心者でも、手軽におしゃれなホワイトペーパーを作りたい人 |

| Microsoft PowerPoint | 多くのビジネスパーソンが使い慣れている定番のプレゼンテーションソフト。 | 図形描画、グラフ作成、スマートアート、スライドマスターによる一括編集、アニメーション機能 | 既にPCにインストールされており、使い慣れたツールでオフラインでじっくり作成したい人 |

| Googleスライド | Googleが提供する無料のプレゼンテーションツール。共同編集機能に優れる。 | PowerPointと類似の基本機能、リアルタイム共同編集、コメント・提案機能、バージョン履歴の自動保存 | 複数のメンバーで同時に、場所を問わずにホワイトペーパーを共同で作成・レビューしたいチーム |

① Canva

Canvaは、デザインの専門知識がない人でも、直感的かつ簡単にプロ品質のデザインを作成できることで人気のオンラインデザインツールです。Webブラウザ上で動作するため、ソフトウェアのインストールは不要です。

最大の特徴は、ホワイトペーパー(Canva内では「文書」や「プレゼンテーション」のカテゴリ)専用のテンプレートが非常に豊富なことです。プロのデザイナーが作成した何万ものテンプレートの中から、自社のイメージやホワイトペーパーのテーマに合ったものを選び、テキストや画像を差し替えるだけで、見栄えの良い資料が完成します。

ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、テキストボックス、図形、写真、イラストなどを自由自在に配置できます。また、Canva内で利用できる膨大な数の無料・有料の写真やイラスト素材も魅力の一つです。

複数人で同時に一つのデザインを編集できる共同編集機能も備わっており、チームでの作業にも適しています。無料プランでも多くの機能が利用できますが、より多くのテンプレートや素材、便利な機能(背景リムーバなど)を使いたい場合は、有料の「Canva Pro」や「Canva for Teams」へのアップグレードがおすすめです。

(参照:Canva公式サイト)

② Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPointは、言わずと知れたプレゼンテーションソフトの定番です。多くの企業で標準的に導入されており、ほとんどのビジネスパーソンが一度は使ったことがあるであろう、その「使い慣れている」という安心感が最大の強みです。

プレゼン資料作成ソフトとして開発されているため、図形描画やグラフ作成、テキスト装飾といった、ホワイトペーパー作成に必要な機能は一通り揃っています。「スマートアート」機能を使えば、フローチャートや相関図なども簡単に見栄え良く作成できます。

また、「スライドマスター」機能を活用すれば、全ページに共通のロゴやページ番号、フッターなどを一括で設定・編集できるため、資料全体の統一感を保ちやすく、修正作業も効率的に行えます。

オフライン環境でも作業ができるため、出張中やインターネット接続が不安定な場所でも安心して編集を進められます。普段から使い慣れたツールで、じっくりと腰を据えてホワイトペーパーを作成したい場合には、依然として非常に有力な選択肢です。

(参照:Microsoft公式サイト)

③ Googleスライド

Googleスライドは、Googleが提供する無料のプレゼンテーション作成ツールです。Microsoft PowerPointと非常によく似たインターフェースと機能を持ちながら、クラウドベースであることによる「共同編集機能」の強力さが最大の特徴です。

Googleアカウントさえあれば誰でも無料で利用でき、作成したデータは自動的にGoogleドライブに保存されます。これにより、「保存し忘れてデータが消えた」という悲劇を防ぐことができます。

最大のメリットは、複数人が同じスライドを同時に、リアルタイムで編集できることです。誰がどこを編集しているかがカーソルで表示され、チャット機能やコメント機能を使って、スライド上で直接コミュニケーションを取りながら作業を進めることができます。構成案をレビューしてもらったり、各担当者が分担してページを作成したりといった、チームでのホワイトペーパー作成プロジェクトにおいて絶大な効果を発揮します。

変更履歴も自動で保存されるため、いつでも過去のバージョンに復元することが可能です。場所やデバイスを問わずにアクセスできるため、リモートワーク中心のチームにも最適なツールと言えるでしょう。

(参照:Google Workspace公式サイト)

まとめ

本記事では、ホワイトペーパーの基本的な定義から、作成の目的とメリット、種類、構成、そして具体的な作り方の7ステップまで、網羅的に解説してきました。

ホワイトペーパーとは、単に情報をまとめた資料ではありません。それは、読者(潜在顧客)が抱える課題に真摯に寄り添い、自社の専門性をもって解決策を提示することで、信頼関係を築き、最終的にビジネスの成長へと繋げるための強力な戦略的マーケティングツールです。

効果的なホワイトペーパーを作成するための要点を改めて振り返ってみましょう。

- 目的とターゲットの明確化: 「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を最初に定義することが、成功への第一歩です。

- 読者ファーストの徹底: 企業が伝えたいことではなく、読者が本当に知りたいニーズに応えるテーマを選び、専門用語を避けた分かりやすい表現を心がけます。

- 論理的な構成と視覚的なデザイン: 読者をスムーズに導く構成案を設計し、図やグラフを活用して直感的な理解を助けることが重要です。

- 売り込み感の排除: あくまで主役は読者の課題解決であり、自社製品の紹介は控えめかつ客観的に行います。

- 作成後の活用と改善: 作成して終わりではなく、Webサイトや広告、メルマガで積極的に活用し、効果を測定しながらPDCAサイクルを回し続けることが成果を最大化します。

ホワイトペーパーの作成には、確かに時間と労力がかかります。しかし、一度作成すれば、それはあなたの会社のWebサイトで24時間365日働き続ける優秀な営業担当者のような存在となり、質の高い見込み客を継続的に生み出し続けてくれます。

この記事で紹介したステップやポイントを参考に、ぜひ自社の強みを活かした、価値あるホワイトペーパーの作成に挑戦してみてください。その一歩が、貴社のマーケティング活動を新たなステージへと押し上げる大きな力となるはずです。