ビジネスの世界において、新しい製品やサービスをどのように生み出すかは、企業の成長を左右する極めて重要なテーマです。その開発アプローチは、大きく二つの考え方に大別されます。一つは、企業の持つ技術やアイデア、つまり「作りたいもの」を起点とする「プロダクトアウト」。もう一つは、顧客のニーズや市場の声、すなわち「欲しいもの」を起点とする「マーケットイン」です。

かつての大量生産・大量消費時代には、優れた製品を作れば売れるというプロダクトアウトの考え方が主流でした。しかし、市場が成熟し、モノや情報が溢れる現代においては、顧客のニーズを的確に捉えるマーケットインの重要性が叫ばれるようになりました。

では、プロダクトアウトはもはや時代遅れの考え方なのでしょうか。結論から言えば、決してそうではありません。世界を変えるような革新的な製品や、全く新しい市場を創造する原動力の多くは、プロダクトアウト的な発想から生まれています。重要なのは、両者の違いを正しく理解し、自社の状況や目指すゴールに応じて適切に使い分け、あるいは融合させていくことです。

この記事では、プロダクトアウトとマーケットインの基本的な概念から、それぞれのメリット・デメリット、そしてプロダクトアウトを成功に導くための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の製品開発戦略を見つめ直し、次なる一手へと繋がるヒントが得られるでしょう。

目次

プロダクトアウトとは

プロダクトアウトとは、企業が持つ独自の技術、専門的なノウハウ、あるいは「こんなものがあったら面白い」「世界はこう変わるべきだ」といった革新的なアイデアやビジョンを起点として、製品やサービスを企画・開発する手法です。作り手の「良い」と信じるものを形にし、市場に提案していく考え方であり、「シーズ志向」や「技術起点(シーズドリブン)」とも呼ばれます。

このアプローチの根幹にあるのは、「顧客は、まだ世に存在しない革新的な製品の価値を、事前に正確に理解することはできない」という思想です。したがって、市場調査で顧客の「今、欲しいもの」を聞くのではなく、企業側が主体となって「未来の当たり前」を創造し、市場を牽引していくことを目指します。

企業の「作りたいもの」を起点にする考え方

プロダクトアウトの本質は、開発の出発点が企業の内部にあるという点です。その原動力は多岐にわたります。

- 技術シーズ(Seeds):自社で長年研究開発してきた独自の技術や、偶然発見された新素材など、技術的な「種」が起点となります。「この画期的な技術を使えば、どんな新しい製品が作れるだろうか?」という発想から開発がスタートします。例えば、非常に軽量で高強度な新素材を開発した企業が、その特性を活かして、これまでにないほど軽いスーツケースや、耐久性の高いスポーツ用品を開発するようなケースがこれにあたります。

- アイデア・発想:特定の技術ありきではなく、創業者や開発者の「こんなものがあったら便利だ」「こんな体験を人々に提供したい」という純粋なアイデアや情熱が起点となる場合もあります。世界初の家庭用ゲーム機や、携帯音楽プレーヤーなどは、既存のニーズに応えたというよりも、「新しい娯楽の形」や「音楽の楽しみ方」を提案した典型的なプロダクトアウトの事例と言えるでしょう。

- ビジョン・哲学:企業の経営理念や、社会に対する強い問題意識が製品開発に繋がることもあります。「環境負荷の少ない社会を実現したい」というビジョンを持つ企業が、採算性を度外視してでも高性能な電気自動車や、サステナブルな素材を使った製品開発に挑戦するようなケースです。この場合、製品は単なるモノではなく、企業の哲学を体現するメディアとしての役割を担います。

プロダクトアウトの歴史的背景

プロダクトアウトは、特に第二次世界大戦後の高度経済成長期において、多くの企業が採用した主流のアプローチでした。当時はモノが不足しており、人々の需要は旺盛でした。企業は品質の高い、あるいは機能的に優れた製品を開発し、大量生産・大量供給すれば、それがそのまま売上に繋がる時代でした。テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった「三種の神器」に代表される家電製品は、人々の生活を豊かにする「良いもの」であり、企業は次々と新しい機能を追加した製品を市場に投入し、成功を収めてきました。この時代においては、「良いものを作れば売れる」というプロダクトアウトの思想が、経済成長のエンジンとして機能していたのです。

現代におけるプロダクトアウトの意義

市場が成熟し、顧客のニーズが多様化・複雑化した現代において、プロダクトアウトは「独りよがり」「時代遅れ」と見なされることもあります。確かに、作り手の思い込みだけで製品開発を進め、市場から全く受け入れられないという失敗リスクは常に伴います。

しかし、その一方で、プロダクトアウトでなければ生み出せない価値があるのも事実です。顧客の顕在的なニーズに応えるだけでは、既存の枠組みを超えるようなイノベーションは生まれません。人々がまだ言葉にできない潜在的な欲求を掘り起こし、生活や社会のあり方そのものを変えてしまうような画期的な製品・サービスは、企業の強いビジョンや卓越した技術力から生まれることが多いのです。

よくある質問:プロダクトアウトはギャンブルなのでしょうか?

プロダクトアウトは、市場の明確な答えがない中で開発を進めるため、マーケットインに比べて不確実性が高く、結果として「ギャンブル」のように見えるかもしれません。しかし、成功しているプロダクトアウトは、単なる当てずっぽうや思いつきではありません。そこには、社会や技術の大きなトレンドを読み解く深い洞察、自社の強みに対する客観的な理解、そして「本当にこれは人々の生活を豊かにするのか?」という問いに対する真摯な姿勢があります。

成功するプロダクトアウトは、企業の「作りたい」という情熱と、未来の市場が「求めるであろう」という予測が、高い次元で交わったときに生まれるのです。したがって、それは単なるギャンブルではなく、深い洞察と戦略に基づいた「計算された挑戦」と捉えるべきでしょう。

まとめると、プロダクトアウトとは、企業の内部にある「作りたい」という強い想いや優れた技術を起点に、市場に対して新しい価値を積極的に提案していく、未来創造型の開発アプローチであると言えます。

マーケットインとは

マーケットインとは、プロダクトアウトとは対照的に、顧客のニーズやウォンツ、つまり「欲しいもの」を開発の出発点とするアプローチです。市場(Market)の中に答えを求め、そこから製品やサービスを企画・開発していく考え方であり、「ニーズ志向」や「顧客起点(カスタマードリブン)」とも呼ばれます。

このアプローチの根底には、「顧客こそが、自らが抱える課題や不満を最もよく知っている」という思想があります。そのため、企業はまず市場調査、アンケート、顧客インタビュー、データ分析などを徹底的に行い、顧客が何を求めているのか、何に困っているのか(ペインポイント)を正確に把握することから始めます。その上で、明らかになったニーズを確実に満たす製品・サービスを開発し、市場に投入します。

顧客の「欲しいもの」を起点にする考え方

マーケットインの本質は、開発のベクトルが「外から内へ」向かう点にあります。企業の活動は、常に顧客や市場を起点に展開されます。

- 顕在ニーズの把握:顧客がすでに自覚しており、言葉にできる要望や不満を捉えることが基本となります。「もっとバッテリーが長持ちするスマートフォンが欲しい」「操作が簡単な会計ソフトが欲しい」といった、明確なニーズが開発の直接的なトリガーとなります。企業は、これらのニーズに応えることで、顧客満足度を高め、購買に繋げようとします。

- 市場調査とデータ分析:マーケットインを実践する上で、客観的なデータは極めて重要です。アンケート調査による定量的なデータ、グループインタビューによる定性的な意見、ウェブサイトのアクセス解析や購買履歴といった行動データなど、あらゆる情報を駆使して市場を分析します。競合他社の製品を分析し、その長所や短所を把握した上で、自社製品のポジショニングを決定することも重要なプロセスです。

- 顧客との共創(Co-Creation):近年では、単に顧客の声を「聞く」だけでなく、企画・開発のプロセスに顧客を巻き込む「共創」という考え方も広がっています。製品のアイデア出しやプロトタイプの評価などに、熱心なファンや特定のターゲット層に参加してもらうことで、より顧客のインサイトに深く寄り添った製品開発を目指します。

マーケットインの歴史的背景

マーケットインの考え方が広く普及したのは、市場が成熟期に入った1970年代以降とされています。経済が成長し、社会が豊かになるにつれて、人々の生活に必要なモノは一通り行き渡りました。企業がプロダクトアウト的に「良いもの」を作っても、すでに類似の製品が市場に溢れているため、簡単には売れなくなりました。

このような状況下で、企業は「いかにして顧客に選ばれるか」という問いに直面します。答えは、顧客の中にしかありません。他社製品との差別化を図り、多様化・個別化する顧客のニーズに、よりきめ細かく応える必要が生じたのです。こうして、市場の声を起点とするマーケットインのアプローチが、企業の生き残り戦略として重要視されるようになりました。特に、マーケティングという概念が経営の中心に据えられるようになると、その重要性はさらに高まりました。

現代におけるマーケットインの強み

現代のビジネス環境において、マーケットインは多くの企業にとって基本的なスタンスとなっています。その最大の強みは、製品開発の失敗リスクを低減できる点にあります。

あらかじめ市場に需要が存在することを確認してから開発に着手するため、「作ったけれど全く売れない」というプロダトアウトにありがちな致命的な失敗を避けやすくなります。開発の方向性が明確であるため、リソースを効率的に投下でき、投資対効果(ROI)も計算しやすくなります。

特に、競争の激しい成熟市場においては、マーケットインのアプローチは不可欠です。顧客の小さな不満を解消したり、既存製品の使い勝手を少し改善したりするだけでも、大きなビジネスチャンスに繋がることがあります。

よくある質問:マーケットインでは革新的な製品は作れないのでしょうか?

マーケットインは、どうしても「既存のニーズへの最適化」に偏りがちであるため、画期的なイノベーションは生まれにくい、という側面は否定できません。顧客は自身の経験の範囲内でしか「欲しいもの」を語れないため、マーケットインに徹しすぎると、製品が同質化し、最終的には価格競争に陥ってしまうリスクがあります。

しかし、マーケットインのアプローチでも、イノベーションのきっかけを掴むことは可能です。それは、顧客自身もまだ明確には言語化できていない「潜在的なニーズ」を深く洞察できた場合です。例えば、顧客の行動を注意深く観察する中で、「顧客は口ではAと言っているが、行動を見るとBという不満を抱えているようだ」といったインサイトを発見できれば、それが新しい製品カテゴリーのヒントになることもあります。

つまり、マーケットインの価値は、単に顧客の表面的な言葉を鵜呑みにするのではなく、その背後にある本質的な課題(ジョブ)をどれだけ深く理解できるかにかかっているのです。

まとめると、マーケットインとは、市場や顧客の声に真摯に耳を傾け、その「欲しい」というニーズに確実に応えることで、ビジネスの成功確率を高めようとする、顧客中心主義の開発アプローチであると言えます。

プロダクトアウトとマーケットインの主な違い

プロダクトアウトとマーケットインは、製品開発における両極端なアプローチであり、その違いを理解することは、自社の戦略を考える上で非常に重要です。両者の違いは、開発の出発点、重視するポイント、そして伴うリスクに明確に現れます。これらの違いを正しく認識することで、状況に応じた最適なアプローチを選択できるようになります。

開発の出発点

プロダクトアウトとマーケットインの最も根源的な違いは、「どこから物事を考え始めるか」という出発点の違いです。

- プロダクトアウトの出発点:「作りたいもの」(What to make)

プロダクトアウトは、企業の「内側」から始まります。自社が保有する独自の技術、長年培ってきたノウハウ、開発者の情熱やインスピレーション、経営者が描く未来のビジョンなどが開発の原動力となります。思考のベクトルは「インサイド・アウト(Inside-Out)」、つまり内側から外側へと向かいます。「我々にはこんな素晴らしい技術がある。これを使って世の中を驚かせるような製品を作ろう」という発想です。ここでの主語は常に「我々(企業)」です。製品コンセプトが先にあり、その後に「この製品を欲しがるのは誰か?」というターゲット市場を探すプロセスが続きます。 - マーケットインの出発点:「欲しいもの」(What to sell)

一方、マーケットインは、企業の「外側」から始まります。顧客が抱える悩みや不満、市場のトレンド、競合の動向などが開発の原動力となります。思考のベクトルは「アウトサイド・イン(Outside-In)」、つまり外側から内側へと向かいます。「顧客はこんなことで困っている。この課題を解決できる製品を作れば売れるはずだ」という発想です。ここでの主語は常に「顧客(市場)」です。市場ニーズの把握が先にあり、その後に「このニーズに応えるためにはどんな製品を作るべきか?」という製品コンセプトを固めていくプロセスが続きます。

この出発点の違いは、その後の開発プロセス全体に大きな影響を与えます。プロダクトアウトでは技術的な実現可能性や革新性が議論の中心になるのに対し、マーケットインでは顧客の課題解決や利便性が中心的なテーマとなります。

重視するポイント

開発の出発点が異なるため、それぞれの アプローチが何を「価値」として重視するかも大きく異なります。

- プロダクトアウトが重視するポイント:製品の革新性・独創性

プロダクトアウトでは、製品そのもののスペック、性能、機能的な優位性が最も重視されます。他社には真似のできない圧倒的な技術力、これまでになかった斬新なアイデア、世界初の機能など、「製品力」で市場をリードすることを目指します。開発者の視点では、「いかにして技術的な限界を突破するか」「いかにして芸術的ともいえる完成度の高い製品を生み出すか」という点がモチベーションの源泉となります。その結果、生み出される製品は、しばしば機能過多になったり、専門性が高すぎたりすることもありますが、それが熱狂的なファンを生む要因にもなります。 - マーケットインが重視するポイント:顧客の問題解決・満足度

マーケットインでは、顧客が製品やサービスを通じて得られる便益(ベネフィット)が最も重視されます。顧客の「不便・不満・不安」をいかに解消できるか、顧客の生活や仕事をいかに楽に、快適にできるかという「顧客価値」の最大化を目指します。そのため、必ずしも最先端の技術や最高のスペックを追求するわけではありません。むしろ、既存の技術をうまく組み合わせ、使いやすさや手頃な価格を実現することで、顧客満足度を高めることを優先します。マーケターの視点では、「どの顧客セグメントの、どのペインポイントを解決するか」という点が戦略の核となります。

主なリスク

どちらのアプローチにも、光と影があります。それぞれが抱える代表的なリスクを理解しておくことは、戦略の失敗を避ける上で不可欠です。

- プロダクトアウトの主なリスク:「作ったけど売れない」市場とのミスマッチ

プロダクトアウトの最大のリスクは、作り手の情熱や技術へのこだわりが先行しすぎるあまり、市場のニーズからかけ離れた「独りよがり」な製品を生み出してしまうことです。開発チームが「こんなに凄い製品なのだから、絶対に売れるはずだ」という思い込みに陥り、顧客の視点が欠落してしまうケースは後を絶ちません。この場合、研究開発に投じた莫大なコストと時間が回収できず、企業の経営に深刻なダメージを与える可能性があります。 - マーケットインの主なリスク:「他社と同じような製品しか作れない」同質化

マーケットインの最大のリスクは、顧客の顕在的なニーズに応えようとするあまり、競合他社と似たり寄ったりの製品しか生み出せなくなることです。多くの企業が同じような市場調査を行えば、当然ながら同じような結論に至りやすくなります。その結果、製品の差別化が困難になり、激しい価格競争に巻き込まれて収益性が低下する可能性があります。また、漸進的な改善に終始し、業界のルールを変えるような画期的なイノベーションが生まれにくくなるという弊害も指摘されています。

違いの比較一覧表

プロダクトアウトとマーケットインの主な違いを、以下の表にまとめました。両者の特性を一覧で比較することで、その対照的な性質がより明確に理解できるでしょう。

| 比較項目 | プロダクトアウト | マーケットイン |

|---|---|---|

| 開発の起点 | 企業の技術・アイデア(作りたいもの) | 顧客のニーズ・市場(欲しいもの) |

| 思考の方向 | 内向き(Inside-Out) | 外向き(Outside-In) |

| 重視する点 | 技術の革新性、製品の独自性 | 顧客満足度、問題解決 |

| メリット | 革新的な製品が生まれやすい、新市場を創出できる可能性がある | 顧客ニーズと合致しやすく、売上が安定しやすい |

| デメリット | 市場ニーズとの乖離リスクが高い、開発コストが高騰しやすい | 製品が同質化しやすい、価格競争に陥りやすい |

| 向いている状況 | 黎明期の市場、高い技術力を持つ企業、業界リーダー | 成熟期の市場、安定した事業基盤を持つ企業、フォロワー戦略 |

| キーワード | シーズ、イノベーション、ビジョン、技術ドリブン | ニーズ、マーケティング、顧客満足、データドリブン |

このように、プロダクトアウトとマーケットインは、あらゆる側面で対照的な特徴を持っています。どちらか一方が絶対的に正しいというわけではなく、企業の置かれた状況や目指す目標によって、その有効性は変わります。重要なのは、これらの違いを深く理解し、自社の戦略としてどちらのアプローチを、あるいはどのように組み合わせて採用するのかを意識的に決定することです。

プロダクトアウトの3つのメリット

プロダクトアウトは市場とのミスマッチという大きなリスクを抱える一方で、それを補って余りある強力なメリットを持っています。マーケットインのアプローチでは決して得られない、破壊的な成長の可能性を秘めているのです。ここでは、プロダクトアウトがもたらす3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 革新的な製品やサービスが生まれやすい

プロダクトアウトの最大のメリットは、世の中の常識や既存の枠組みを覆すような、真に革新的な製品やサービスが生まれやすい点にあります。

マーケットインが「現在の顧客ニーズ」という”過去”や”現在”のデータに基づいて未来を予測するのに対し、プロダクトアウトは「未来はこうあるべきだ」という”未来”からの逆算で製品を構想します。この発想の違いが、イノベーションの質に決定的な差を生むのです。

顧客は、自身の経験や知識の範囲内でしか「欲しいもの」を語ることができません。例えば、自動車が発明される前に馬車の利用者に「何が欲しいですか?」と尋ねても、返ってくる答えは「もっと速い馬」や「もっと快適な馬車」であり、「エンジンで動く鉄の箱」という答えは決して出てこないでしょう。同様に、スマートフォンが登場する前、人々は「もっと高機能なガラケー」は想像できても、「手のひらサイズのコンピュータで世界中の情報にアクセスし、生活のあらゆる場面で活用する」という未来を明確に思い描くことは困難でした。

プロダクトアウトは、こうした顧客自身もまだ気づいていない、あるいは言葉にできない「潜在的なニーズ」を掘り起こし、全く新しい体験価値を創造する力を持っています。開発者は既存の市場の制約や「売れるかどうか」という雑音から一旦離れ、純粋に技術の可能性やアイデアの面白さを追求できます。この自由な発想こそが、ブレークスルーを生み出す土壌となるのです。

具体的には、以下のようなメカニズムで革新が促進されます。

- 制約からの解放:既存のニーズに応えるという制約がないため、常識にとらわれない大胆な発想が可能になります。

- 技術の深掘り:自社のコア技術の可能性を極限まで追求することで、他社が到達できないレベルの性能や機能を実現できます。

- 新しい組み合わせ:一見すると関係のないような技術やアイデアを組み合わせることで、全く新しいカテゴリーの製品が生まれることがあります。

このように、プロダクトアウトは、漸進的な改善(インクリメンタル・イノベーション)ではなく、非連続的な変化(ラディカル・イノベーション)を生み出すための極めて有効なアプローチなのです。

② 自社の強みや技術力を最大限に活かせる

プロダクトアウトは、開発の出発点が自社の内部にあるため、他社にはない独自の強みや中核となる技術力(コア・コンピタンス)を製品に直接反映させやすいというメリットがあります。

マーケットインの場合、市場のニーズが起点となるため、自社の強みとは直接関係のない分野での製品開発を求められることがあります。その場合、不得意な領域で競合と戦わなければならず、優位性を築くのは容易ではありません。

しかし、プロダクトアウトでは、「我々のこの技術を使えば、こんな凄いことができる」という自社の得意分野で勝負を仕掛けます。これにより、以下のような好循環が生まれます。

- 競争優位性の構築:自社のコア技術を注ぎ込んだ製品は、他社が容易に模倣することができません。これにより、技術的な参入障壁が高い、独自のポジションを築くことができます。例えば、特定の素材の合成技術で世界一の企業が、その素材でしか作れない特殊な電子部品を開発すれば、価格競争に巻き込まれることなく、高い収益性を確保できます。

- 開発者のモチベーション向上:エンジニアや研究者は、自分たちの持つ技術や知識を存分に発揮できる開発テーマに取り組むことで、高いモチベーションを維持できます。「市場に言われたものを作る」のではなく、「自分たちの技術で世界を変える」という当事者意識が、より良い製品を生み出す原動力となります。これは、優秀な技術系人材を惹きつけ、組織全体の技術力を高める効果も期待できます。

- ブランドイメージの強化:「あの会社は、〇〇の技術が凄い」という専門性や技術力の高さがブランドイメージとして定着しやすくなります。特定の分野で「第一人者」としての地位を確立できれば、顧客からの信頼も厚くなり、後続製品の展開も有利に進められます。

このように、プロダクトアウトは自社のDNAともいえる強みを製品の核に据えることで、持続可能な競争優位性を生み出すための強力な戦略となり得るのです。

③ 新しい市場を創出できる可能性がある

プロダクトアウトから生まれた革新的な製品は、既存の市場でシェアを奪い合うのではなく、これまで存在しなかった全く新しい市場、いわゆる「ブルー・オーシャン」を創造するポテンシャルを秘めています。

マーケットインが、競合ひしめく既存市場(レッド・オーシャン)での戦いを前提としているのに対し、プロダクトアウトは、競争相手のいない未開拓の領域に新たな価値基準を持ち込むことを目指します。例えば、家庭用ビデオゲーム、携帯音楽プレーヤー、タブレット端末などは、いずれもプロダクトアウト的な発想から生まれ、巨大な新市場を形成しました。

新しい市場を創出することには、計り知れないメリットがあります。

- 先行者利益(First Mover Advantage):市場の創造者となることで、圧倒的な先行者利益を享受できます。市場のルールや製品の標準(デファクトスタンダード)を自社に有利な形で形成し、長期間にわたって高いシェアと収益を確保できる可能性があります。ブランド名が製品カテゴリーの代名詞となることも珍しくありません。

- 価格決定権の掌握:競争相手がいないため、自社で価格を自由に設定しやすくなります。コストの積み上げではなく、製品が提供する独自の価値に基づいて価格を決める「価値価格設定(バリュー・プライシング)」が可能となり、高い利益率を実現できます。

- エコシステムの構築:自社の製品を中心に、他の企業が関連製品やサービスを提供するような「エコシステム」を構築できる可能性もあります。例えば、新しいゲームプラットフォームを創出すれば、多くのソフトウェア会社がそのプラットフォーム向けのゲームを開発し、プラットフォーム自体の価値がさらに高まるという好循環が生まれます。

もちろん、新市場の創出は容易ではなく、大きなリスクも伴います。しかし、成功した暁には、一企業の枠を超えて、人々のライフスタイルや社会のあり方そのものを変革するほどのインパクトをもたらす可能性があります。プロダクトアウトは、企業を単なる市場の追随者ではなく、未来を創造する主役へと押し上げる力を持っているのです。

プロダクトアウトの3つのデメリット

プロダクトアウトは革新的な製品を生み出す可能性を秘めている一方で、その道のりは決して平坦ではありません。企業の独りよがりな思い込みが、大きな失敗に繋がる危険性を常にはらんでいます。ここでは、プロダクトアウトを実践する上で直面しがちな3つの主要なデメリットについて、その内容と背景を深く掘り下げていきます。

① 顧客のニーズと合致しない可能性がある

プロダクトアウトにおける最大かつ最も深刻なデメリットは、開発した製品が市場や顧客のニーズと全く合致せず、誰にも受け入れられないというリスクです。これは「独りよがりの製品」問題として知られています。

この問題は、プロダクトアウトの本質である「作りたいものを作る」という思想が、悪い方向に作用したときに発生します。開発者は自社の技術やアイデアに強い誇りと愛情を持っているため、客観的な視点を失いやすい傾向があります。「こんなに素晴らしい機能なのだから、顧客もきっと喜んでくれるはずだ」「この技術の凄さが分からないのは、市場が未熟だからだ」といった思い込みに陥り、顧客の本当の課題や利用シーンを無視した製品開発を進めてしまうのです。

具体的には、以下のような状況が典型例です。

- 過剰な機能(フィーチャー・クリープ):技術力を誇示したいがために、次から次へと機能を追加し続けた結果、製品が非常に複雑で使いにくいものになってしまうケース。多くのユーザーは基本的な機能しか求めていないにもかかわらず、不要な機能のために価格が高騰し、操作性が犠牲になるという本末転倒な事態を招きます。

- 解決する課題の不在:製品自体は技術的に非常に高度でユニークであっても、それが顧客の抱える具体的な「痛み」や「課題」を何も解決していないケース。開発者は「技術的に可能だから作った」だけであり、その製品が「誰の、どのような問題を解決するのか」という根本的な問いに答えていません。このような製品は、一部の技術マニアには評価されても、一般の市場に広がることはありません。

- 時代や文脈の読み違え:製品のアイデア自体は優れていても、市場に投入するタイミングが早すぎたり、社会的な文脈やユーザーのライフスタイルに合っていなかったりするケース。技術的な先進性だけでなく、それを受け入れる市場の成熟度や周辺環境が整っていなければ、どんなに良い製品も成功は難しいのです。

この「市場とのミスマッチ」は、プロダクトアウトにおける致命的な失敗パターンです。多大な時間とコストをかけて開発した製品が全く売れなければ、企業の存続そのものを揺るがしかねません。このリスクをいかに管理し、低減するかが、プロダクトアウトを成功させる上で最も重要な課題となります。

② 開発コストが高くなる傾向がある

プロダクトアウトは、研究開発(R&D)に多額の投資と長い時間を要する傾向があり、開発コストが高騰しやすいというデメリットを抱えています。

マーケットインが既存の技術の組み合わせや改良で製品化できることが多いのに対し、プロダクトアウトは、しばしば世界初・業界初の技術やコンセプトの実現を目指します。そのため、開発プロセスは不確実性に満ちており、多くの試行錯誤が必要となります。

開発コストが高くなる主な要因は以下の通りです。

- 基礎研究への投資:まだ製品化の目処が立っていない段階の基礎研究や応用研究からスタートすることが多く、成果が出るまでに長い年月と多額の資金が必要になります。

- 前例のない開発プロセス:誰も作ったことのない製品を開発するため、参考となる前例や確立された手法が存在しません。手探りで開発を進める中で、予期せぬ技術的課題に直面し、計画が大幅に遅延したり、追加の投資が必要になったりすることが頻繁に起こります。

- 専用の設備投資:新しい製品を量産するために、専用の製造ラインや特殊な設備を新たに導入しなければならない場合も多く、巨額の設備投資が必要となります。

このように、プロダクトアウトは本質的に「ハイリスク・ハイリターン」なアプローチです。成功すれば莫大な利益をもたらす可能性がありますが、失敗すれば投じた資金が全て無駄になる危険性があります。特に、資金力や体力に乏しい中小企業やスタートアップにとって、このコストの問題は非常に大きな障壁となります。一つのプロダクトアウト的なプロジェクトの失敗が、会社の倒産に直結することも珍しくありません。

したがって、プロダクトアウトに挑戦する企業には、長期的な視点に立った投資を継続できるだけの経営体力と、失敗を許容できるリスク管理体制が不可欠です。

③ 製品の価値を伝えるマーケティングが難しい

たとえ素晴らしいプロダクトアウト製品が完成したとしても、その成功が保証されたわけではありません。むしろ、そこからが本当の戦いの始まりです。プロダクトアウト製品は、その新しさゆえに、顧客に価値を理解してもらうのが非常に難しく、マーケティング活動が困難を極めるというデメリットがあります。

マーケットイン製品の場合、顧客はすでにその製品カテゴリーや解決される課題について認知しているため、「従来品よりも〇〇が優れています」と伝えるだけで、比較的容易に価値を訴求できます。

しかし、プロダクトアウト製品は、全く新しいコンセプトや体験を提供するため、顧客の頭の中には比較対象が存在しません。そのため、マーケターは以下のような難しい課題に取り組む必要があります。

- 価値の言語化と伝達:「この製品は一体何なのか?」「これを使うと、私の生活はどう変わるのか?」という根本的な問いに、分かりやすく、かつ魅力的な言葉で答えなければなりません。単に機能やスペックを羅列するだけでは、顧客の心には響きません。製品が生まれた背景にあるストーリーや、開発者が込めたビジョンなどを通じて、感情に訴えかけるコミュニケーションが求められます。

- 市場の教育(啓蒙活動):新しい製品カテゴリーの必要性や利便性を、市場全体に対して粘り強く伝え、教育していく必要があります。これは「啓蒙マーケティング」とも呼ばれ、非常に時間とコストがかかる活動です。ブログ記事、解説動画、セミナー、体験会など、あらゆるチャネルを通じて、潜在顧客の認知度と理解度を少しずつ高めていく地道な努力が不可欠です。

- 初期市場の形成:まずは、新しいもの好きでリスクを厭わない「イノベーター」や「アーリーアダプター」と呼ばれる層に製品を届け、彼らを熱狂的なファンにすることが重要です。彼らの口コミや成功体験が、より大きな市場(アーリーマジョリティ)に浸透していくための起爆剤となります。この初期市場をいかにして見つけ、攻略するかが、マーケティング戦略の鍵を握ります。

このように、プロダクトアウトにおけるマーケティングは、単なる「販売促進」ではなく、新しい文化や価値観を社会に根付かせる「市場創造」活動そのものなのです。この難易度の高いミッションを完遂できなければ、せっかくの革新的な製品も、誰にも知られることなく倉庫で眠り続けることになってしまいます。

プロダクトアウトが向いている企業や状況

プロダクトアウトはハイリスクなアプローチですが、特定の条件下ではその真価を発揮し、企業に飛躍的な成長をもたらします。すべての企業がプロダクトアウトを目指すべきではありません。自社の置かれた状況や持つ資源を見極め、プロダクトアウトが有効な「勝ち筋」となるのかを判断することが重要です。ここでは、プロダクトアウトが特に向いている企業や状況について、3つの典型的なケースを解説します。

高い技術力や独自のノウハウを持つ企業

プロダクトアウト戦略の成功確率を最も高める要因の一つが、他社が容易に模倣できない、卓越した技術力や長年蓄積された独自のノウハウです。これらは企業の「コア・コンピタンス(中核的な強み)」と呼ばれ、プロダクトアウトの強力な土台となります。

このような企業は、マーケットインの発想では見過ごされがちな、自社の技術シーズの中にこそ、次のビジネスチャンスが眠っている可能性があります。

- 素材・部品メーカー:特定の化学素材、合金、半導体、精密部品などで世界トップクラスの技術を持つ企業が典型例です。彼らが持つ技術は、それ自体が最終製品ではありませんが、応用範囲が広く、様々な産業に革新をもたらすポテンシャルを秘めています。例えば、ある化学メーカーが偶然、非常に高い断熱性能を持つ新素材を発見したとします。この素材の価値を最も理解しているのは、開発したメーカー自身です。彼らはこの技術を起点に、「この素材を使えば、従来にないほど省エネ性能の高い建材が作れるのではないか」「あるいは、極限環境で使われる宇宙服の素材に応用できるかもしれない」といったプロダクトアウト的な発想で、新しい事業領域を切り開くことができます。

- 専門的なソフトウェア開発企業:特定のアルゴリズム(例:画像認識、自然言語処理、最適化計算など)において高度な専門性を持つ企業も、プロダトアウトに適しています。例えば、世界最高精度の顔認証技術を持つ企業は、その技術をセキュリティゲートに応用するだけでなく、「感情分析によるマーケティング支援ツール」や「迷子捜索システム」など、既存の市場にはない全く新しいソリューションを自ら生み出すことができます。

- 伝統工芸や職人技を持つ企業:ハイテク技術だけでなく、長年の経験によって培われた伝統的な職人技や製造ノウハウも、プロダクトアウトの源泉となり得ます。例えば、特定の木材加工技術に長けた家具職人が、その技術を活かして、これまでにないデザインや構造を持つ楽器を開発するようなケースです。その技術の価値と可能性を深く理解しているからこそ、常識にとらわれない発想が生まれるのです。

これらの企業にとって、プロダクトアウトは自社の最も得意な土俵で戦うことを意味します。技術的優位性がそのまま製品の競争力に直結するため、他社との消耗戦を避け、独自の価値を提供し続けることが可能になります。

業界のリーダー企業

プロダクトアウトは開発コストやマーケティングコストが高く、成功の保証もないため、相応の経営体力とリスク許容度が求められます。そのため、豊富な資金力、大規模な研究開発(R&D)部門、強力なブランド力と販売網を持つ業界のリーダー企業は、プロダクトアウト戦略を推進しやすい立場にあります。

リーダー企業がプロダクトアウトに取り組むことには、以下のような意義があります。

- リスク許容度の高さ:リーダー企業は、既存事業で安定した収益基盤を持っているため、いくつかの新規プロジェクトが失敗したとしても、会社全体の経営が揺らぐことはありません。この「失敗する余裕」が、研究開発チームに大胆な挑戦を促し、長期的な視点でのイノベーション創出を可能にします。

- 未来の市場を創造する責務:業界のリーダーは、現在の市場でトップシェアを維持するだけでなく、業界全体の未来を切り開き、市場を成長させていくという暗黙の責務を負っています。マーケットイン的な改善活動だけでは、業界全体が成熟し、やがて衰退してしまう可能性があります。リーダー企業が自らリスクを取ってプロダクトアウトに挑戦し、新しい技術や市場の可能性を示すことで、業界全体の活性化に繋がります。

- ブランド力による後押し:全く新しいコンセプトの製品でも、信頼と実績のあるリーダー企業が発売することで、顧客は「あの会社が出すなら、きっと良いものだろう」と一定の安心感を抱きます。これにより、プロダクトアウトのデメリットである「価値を伝えるマーケティングの難しさ」を、ある程度緩和することができます。強力な販売チャネルを活用して、一気に製品を普及させることも可能です。

業界の構造として、リーダー企業がプロダクトアウトで新しい市場を切り開き、それに追随するフォロワー企業がマーケットイン的なアプローチで市場を洗練させていく、というパターンはよく見られます。リーダー企業にとって、プロダクトアウトは単なる製品開発手法ではなく、その地位を維持・強化し、業界の未来を形作るための戦略的投資なのです。

まだ市場にない新しい価値を提供したい場合

既存の市場での競争ではなく、全く新しい製品カテゴリーを創出し、社会に新しい価値観を提示したいという強いビジョンや野心がある場合、プロダクトアウトは唯一無二のアプローチとなり得ます。

これは、企業の規模に関わらず当てはまります。特に、破壊的なイノベーションによって既存の業界構造を根底から変えようとするスタートアップにとっては、プロダクトアウト的な発想が不可欠です。

- 「未来の当たり前」を作る:「人々がまだ気づいていないだけで、本当はこういうものが必要なはずだ」という強い信念に基づき、未来のスタンダードとなるような製品やサービスを創造しようとする試みです。これには、社会の変化や技術の進化に対する深い洞察と、未来を予測する力が求められます。

- 社会課題の解決を目指す:営利目的だけでなく、「貧困をなくしたい」「環境問題を解決したい」「教育格差を是正したい」といった社会的な使命感から、新しいソリューションを生み出そうとする場合も、プロダクトアウト的なアプローチが有効です。既存の枠組みでは解決できない大きな課題に対して、技術やアイデアを駆使してブレークスルーを目指します。

- ニッチ市場の創造:巨大な市場を狙うのではなく、特定の情熱や趣味を持つ人々に深く刺さるような、非常にニッチな製品を開発する場合もプロダクトアウトが適しています。開発者自身がその分野の熱狂的な当事者であり、「自分が本当に欲しいものを作る」という姿勢が、同じ情熱を持つコアなファン層の共感を呼びます。

このような場合、マーケットインの手法で市場調査を行っても、有効なデータは得られません。なぜなら、比較対象となる市場そのものが存在しないからです。頼りになるのは、自らのビジョンと、それを実現しようとする不屈の精神です。もちろん、その道は茨の道ですが、成功した暁には、市場の創造者として歴史に名を刻むことも夢ではありません。

プロダクトアウトを成功させるための4つのポイント

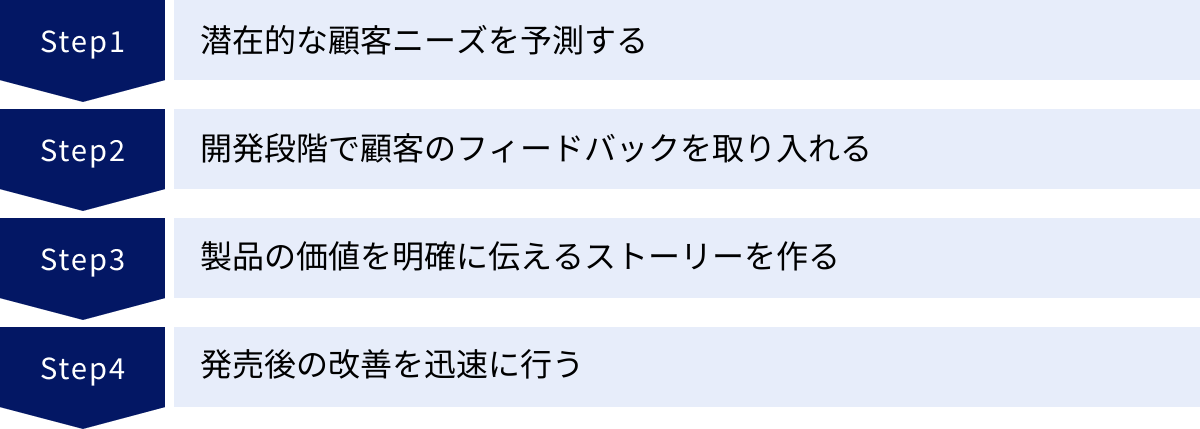

プロダクトアウトは、単なる「作りたいものを作る」という自己満足に終わらせてはなりません。その成功確率を高めるためには、作り手の情熱やビジョンを維持しつつも、独りよがりな開発を避けるための戦略的な工夫が不可欠です。ここでは、プロダクトアウトを成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

① 潜在的な顧客ニーズを予測する

プロダクトアウトの失敗原因の多くは、「市場とのミスマッチ」です。これを防ぐために重要なのは、「顧客の声を聞かない」ことではなく、「顧客自身もまだ言葉にできていない、声なき声(Unspoken Needs)を聞く」、すなわち潜在的なニーズを深く洞察し、予測することです。

これは、従来のアンケートやインタビューのように「何が欲しいですか?」と直接的に聞くことでは得られません。より深く、観察に基づいたアプローチが求められます。

- エスノグラフィ(行動観察調査):文化人類学の手法を応用し、ターゲットとなる人々の実際の生活や仕事の現場に入り込み、長期間にわたって彼らの行動や文脈を注意深く観察します。人々が無意識に行っている工夫、感じている小さなストレス、非効率な作業などを発見することで、「本人たちも問題だと認識していない課題」をあぶり出すことができます。

- 未来洞察・トレンド分析:技術、社会、経済、環境、政治といったマクロな視点から、世の中の大きな変化の兆し(メガトレンド)を捉えます。「今後、社会はどのように変化していくのか」「人々の価値観はどう変わるのか」といった未来のシナリオを描き、その中で生まれるであろう新しいニーズを予測します。

- リードユーザー分析:各分野において、トレンドの最先端を走り、一般的な消費者よりもずっと早く新しいニーズに直面する「リードユーザー」を見つけ出し、彼らと対話します。彼らが現在抱えている課題は、数年後の一般市場の課題となる可能性が高いからです。

これらの手法を通じて得られた「未来のニーズ」の仮説と、自社が持つ「技術シーズ」が交差する領域にこそ、成功するプロダクトアウトの種が眠っています。プロダクトアウトは決して市場を無視するのではなく、むしろ誰よりも深く、長期的な視点で市場を見つめることが求められるのです。

② 開発段階で顧客のフィードバックを取り入れる

プロダクトアウトの「独りよがり」リスクを回避するための最も効果的な方法の一つが、開発プロセスを完全にクローズドにせず、早い段階から顧客のフィードバックを取り入れることです。

これは、完成品を市場に出してから反応を見るのではなく、開発の途中段階で、製品の方向性が間違っていないかを継続的に検証するアプローチです。

- MVP(Minimum Viable Product):「実用最小限の製品」と呼ばれる、製品の核となる価値を検証できる最低限の機能だけを実装した試作品を、迅速に開発します。これをターゲット顧客候補に提供し、その反応を見ることで、「そもそもこの製品コンセプトに需要はあるのか?」という根本的な仮説を、少ないコストで検証できます。

- プロトタイピングとユーザーテスト:アイデアを簡単な模型(ペーパープロトタイプ)や、動く試作品(インタラクティブプロトタイプ)など、様々なレベルの形で具現化し、繰り返しユーザーに触ってもらい、意見を聞きます。これにより、「機能は良いが使いにくい」「このボタンの意味が分からない」といった、開発者だけでは気づきにくい問題点を早期に発見し、軌道修正することができます。

- クローズドβテスト:発売前に、限られた数の熱心なユーザーや専門家に製品を使ってもらい、詳細なフィードバックを収集します。これにより、バグの発見だけでなく、想定していなかった新しい使い方や、より魅力的な価値の伝え方のヒントを得ることができます。

重要なのは、フィードバックを鵜呑みにして、当初のビジョンを安易に変えてしまわないことです。あくまでもフィードバックは、自分たちのビジョンが独りよがりになっていないかを確認し、より洗練させるための「対話のツール」と捉えるべきです。ビジョンという「羅針盤」をしっかりと持ちながら、顧客との対話を通じて航路を微調整していく。このバランス感覚が、プロダクトアウトの成功には不可欠です。

③ 製品の価値を明確に伝えるストーリーを作る

新しいコンセプトのプロダクトアウト製品は、その価値が直感的に理解されにくいため、機能やスペックの羅列ではなく、人々の感情に訴えかけ、共感を呼ぶ「ストーリー」を通じてその価値を伝えることが極めて重要です。

優れたストーリーは、製品に命を吹き込み、単なる「モノ」から「意味のある存在」へと昇華させます。効果的なストーリーには、いくつかの構成要素があります。

- Why(なぜ作ったのか):開発の背景とビジョン

物語の始まりは、常に「なぜ」です。「なぜ私たちは、この製品を開発しようと思ったのか」「どんな社会課題を解決したかったのか」「どんな未来を実現したいのか」という、開発の根底にある情熱やビジョンを語ります。これにより、顧客は企業の姿勢に共感し、製品のファンになるきっかけを掴みます。 - How(どうやって解決するのか):製品の独自性と革新性

次に、その課題を解決するために、どのようなユニークなアプローチを取ったのかを伝えます。他社にはない独自の技術、常識を覆すようなアイデアなど、製品の「凄さ」の根拠を具体的に示します。ただし、専門用語を並べるのではなく、比喩などを用いて分かりやすく伝える工夫が必要です。 - What(何が得られるのか):顧客が得る便益(ベネフィット)

最後に、この製品を使うことで、顧客の生活や仕事が「どう変わるのか」を具体的に描きます。「〇〇の作業が半分になります」といった機能的な便益だけでなく、「もっと創造的なことに時間を使えるようになります」「家族と過ごす大切な時間が増えます」といった、感情的な便益を提示することが、顧客の「欲しい」という気持ちを喚起します。

これらの要素を組み合わせたストーリーを、ウェブサイト、動画、プレゼンテーションなど、あらゆるマーケティングチャネルで一貫して発信することで、製品の価値は顧客の記憶に深く刻み込まれ、口コミを通じて広がっていくのです。

④ 発売後の改善を迅速に行う

プロダクトアウトは、発売して終わりではありません。むしろ、発売こそが、本格的な市場との対話の始まりです。どんなに周到に準備をしても、市場に出してみなければ分からないことは数多くあります。成功を持続させるためには、発売後の市場の反応を真摯に受け止め、迅速に製品やサービスを改善していくサイクルを回すことが不可欠です。

- データに基づく改善:製品のどの機能がよく使われているのか、どの機能が使われていないのか、顧客はどこで離脱しているのかといった利用データを収集・分析し、客観的な事実に基づいて改善の優先順位を決定します。

- 顧客コミュニティの活用:初期に製品を購入してくれた熱心なユーザー(アーリーアダプター)は、製品に対する愛着が強く、貴重なフィードバックの源泉となります。彼らと積極的にコミュニケーションを取るためのオンラインコミュニティなどを運営し、彼らを「共創パートナー」として製品改善のプロセスに巻き込むことで、製品の質と顧客ロイヤルティの両方を高めることができます。

- アジャイルな開発体制:市場からのフィードバックを素早く製品に反映させるためには、ウォーターフォール型のような大規模で硬直的な開発体制ではなく、短期間のサイクルで計画・開発・テスト・リリースを繰り返す「アジャイル開発」のような柔軟な体制が適しています。

この「リリース→計測→学習→改善」というループを高速で回し続けることで、当初は市場と少しズレがあった製品も、徐々に市場にフィットした、より強力な製品へと進化していきます。このプロセスは「プロダクトマーケットフィット(PMF)」の追求と呼ばれ、現代の製品開発において最も重要な概念の一つとされています。プロダクトアウトの最初のアイデアが完璧である必要はありません。重要なのは、市場との対話を通じて、それを磨き続ける姿勢と仕組みなのです。

プロダクトアウトとマーケットインの最適な使い分け

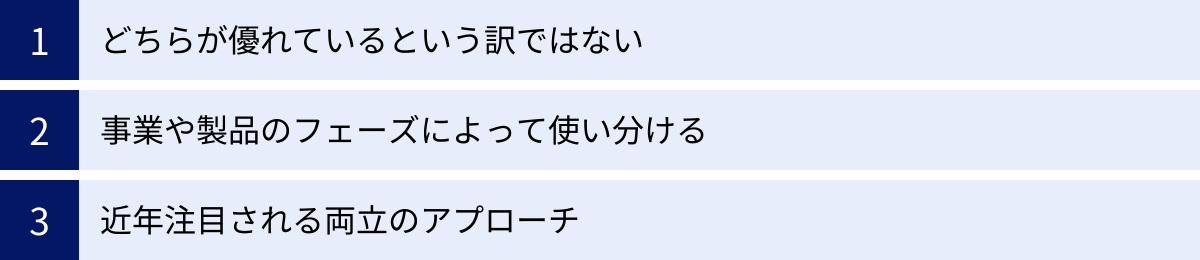

これまでプロダクトアウトとマーケットインを対照的な概念として解説してきましたが、実際のビジネスの現場では、どちらか一方だけが絶対的に正しいという単純な二元論で語れるものではありません。企業の持続的な成長のためには、両者の特性を深く理解し、状況に応じて賢く使い分け、さらには融合させていく視点が不可欠です。

どちらが優れているという訳ではない

まず大前提として、プロダクトアウトとマーケットインに優劣はなく、それぞれが異なる目的と役割を持つ戦略的なツールであると理解することが重要です。

- プロダクトアウトは「0→1」を生み出す

プロダクトアウトは、まだ世の中にない全く新しい価値、つまり「0から1」を生み出すことに長けています。業界のルールを変えるような破壊的イノベーションや、新市場の創造を目指す場合に、その真価を発揮します。これは、未来への大きな賭けであり、ハイリスク・ハイリターンな挑戦です。 - マーケットインは「1→100」に拡大する

マーケットインは、すでに存在する「1」を、より多くの顧客に届け、改善し、拡大していく、つまり「1から10、10から100」へと成長させることに長けています。既存市場でのシェア拡大や顧客満足度の向上、安定的な収益確保を目指す場合に有効なアプローチです。これは、現在地の着実な強化であり、ローリスク・ローリターン(あるいはミドルリターン)な活動と言えます。

企業経営においては、未来への投資(プロダクトアウト的な活動)と、現在の収益確保(マーケットイン的な活動)の両方が必要です。どちらか一方に偏りすぎると、企業の成長はどこかで頭打ちになります。プロダクトアウトばかりを追求すれば、足元の収益がおろそかになり経営が不安定になります。逆に、マーケットインばかりに固執すれば、イノベーションのジレンマに陥り、新たな競合に市場を奪われるリスクが高まります。両者は対立するものではなく、企業の成長を支える両輪と捉えるべきです。

事業や製品のフェーズによって使い分ける

プロダクトアウトとマーケットインの使い分けを考える上で有効なのが、「事業や製品のライフサイクル」という時間軸の視点です。事業や製品は、導入期、成長期、成熟期、衰退期というフェーズを経て変化していきますが、それぞれのフェーズで最適なアプローチは異なります。

- 導入期(黎明期):新しい事業を立ち上げる時や、新製品を市場に投入する初期段階では、プロダクトアウト的なアプローチが有効です。このフェーズでは、まず自社の独自性や革新性を強く打ち出し、「我々はこういう新しい価値を提供する存在だ」という旗印を掲げることが重要です。競合が少ない、あるいは存在しないため、市場の声を聞くよりも、自分たちのビジョンで市場を牽引していく必要があります。

- 成長期:製品が市場に受け入れられ、売上が急拡大していくフェーズです。この段階では、初期のプロダクトアウト的なビジョンを維持しつつも、徐々にマーケットインの比重を高めていく必要があります。顧客層が広がるにつれて、様々なニーズや不満の声が寄せられるようになります。これらの声に耳を傾け、機能改善やラインナップの拡充を行うことで、より多くの顧客を獲得し、競合の追随を振り切る必要があります。

- 成熟期:市場の成長が鈍化し、競争が激化するフェーズです。この段階では、マーケットインのアプローチが中心となります。顧客満足度の最大化、コスト効率の改善、きめ細かなセグメンテーションに基づくマーケティングなどが、シェアを維持し、収益を確保するための鍵となります。ただし、このフェーズに安住していると衰退期に突入するため、次の成長の柱となる新しいプロダクトアウト的な取り組みを水面下で準備しておくことも重要です。

このように、事業の成長段階に合わせて、プロダクトアウトとマーケットインのアクセルとブレーキを巧みに踏み分けることが、長期的な成功に繋がります。

近年注目される両立のアプローチ

現代の成功している多くの企業は、プロダクトアウトかマーケットインか、という二者択一の発想を超え、両者の長所を高いレベルで融合させたハイブリッドなアプローチを実践しています。

これは、「プロダクトアウトの魂に、マーケットインの血を通わせる」と表現できます。

まず、企業の根幹には、「世界をこう変えたい」というプロダクトアウト的な強いビジョンや哲学(魂)が存在します。このブレない軸があるからこそ、目先の市場の声に振り回されることなく、長期的で一貫した戦略を描くことができます。

しかし、そのビジョンを実現していくプロセスにおいては、徹底的にマーケットインの視点(血)を取り入れます。開発のあらゆる段階で顧客と対話し、フィードバックを求め、データを分析し、仮説検証を繰り返します。顧客のインサイトを深く理解することで、ビジョンが独りよがりな空想に終わるのを防ぎ、現実の市場に根ざした、真に価値のある製品へと昇華させていくのです。

このハイブリッドなアプローチを支える考え方として、「デザイン思考」や「リーンスタートアップ」といった手法が注目されています。これらの手法は、人間の(潜在的な)ニーズを深く共感・観察することから始め(マーケットイン的)、そこから得たインサイトを基に大胆なアイデアを発想し(プロダクトアウト的)、素早くプロトタイプを作ってユーザーからのフィードバックを得て改善を繰り返す(両者の融合)、というサイクルを特徴としています。

最終的に目指すべきは、企業の強い意志と、市場の現実をダイナミックに往復しながら、螺旋を描くように製品と事業を成長させていく姿です。プロダクトアウトの革新性と、マーケットインの確実性。この二つの力を兼ね備えることこそが、変化の激しい現代市場を勝ち抜くための鍵となるでしょう。

まとめ

本記事では、製品開発の二大アプローチである「プロダクトアウト」と「マーケットイン」について、その定義からメリット・デメリット、そして成功のポイントに至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- プロダクトアウトとは、企業の技術やアイデアといった「作りたいもの」を起点とし、市場に新しい価値を提案する未来創造型のアプローチです。革新的な製品や新市場を生み出す可能性がある一方、市場ニーズとのミスマッチという大きなリスクを伴います。

- マーケットインとは、顧客のニーズや市場の声といった「欲しいもの」を起点とし、需要が確認された製品を開発する顧客中心主義のアプローチです。失敗リスクが低く、安定した売上が見込める一方、製品が同質化しやすく、画期的なイノベーションは生まれにくいという側面があります。

両者は対立する概念ですが、どちらか一方が絶対的に優れているわけではありません。企業の状況や事業フェーズに応じて、その役割は異なります。プロダクトアウトが「0→1」の創造に適しているのに対し、マーケットインは「1→100」への拡大・改善に適しています。

そして、プロダクトアウトを成功に導くためには、単なる「独りよがり」に陥らないための戦略的な視点が不可欠です。顧客自身も気づいていない潜在ニーズを予測し、開発段階からフィードバックを取り入れ、製品の価値をストーリーで伝え、発売後も迅速な改善を続けることが、その成功確率を大きく高めます。

現代のビジネスにおいて最も理想的なのは、この二つのアプローチを二者択一で考えるのではなく、高いレベルで融合させることです。企業の揺るぎないビジョン(プロダクトアウトの魂)を根幹に持ちながら、その実現プロセスにおいては徹底的に顧客と対話し、市場の声を反映させる(マーケットインの血を通わせる)。このハイブリッドな姿勢こそが、持続的な成長とイノベーションを両立させるための鍵となるでしょう。

この記事が、皆様の製品開発戦略を見つめ直し、次なる一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。