近年、BtoBマーケティングの世界で「アカウントベースドマーケティング(ABM)」という言葉が注目を集めています。従来の「広く浅く」リードを獲得するマーケティング手法とは一線を画し、「狭く深く」特定の優良企業(アカウント)に的を絞ってアプローチするこの戦略は、多くの企業にとって無視できない選択肢となりつつあります。

しかし、「ABMという言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすれば良いのかわからない」「自社でも導入できるのだろうか」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、アカウントベースドマーケティング(ABM)の基本的な概念から、注目される背景、具体的なメリット・デメリット、そして実践的な進め方の5ステップまでを網羅的に解説します。さらに、ABMを成功に導くためのポイントや、役立つツールについても詳しくご紹介します。本記事を読めば、ABMの全体像を体系的に理解し、自社での導入に向けた第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

アカウントベースドマーケティング(ABM)とは

アカウントベースドマーケティング(Account Based Marketing、以下ABM)とは、特定の企業(アカウント)を一つの市場とみなし、その企業に最適化されたマーケティングおよび営業活動を展開する戦略的アプローチです。従来のマーケティングが、不特定多数の「個人(リード)」を対象にしていたのに対し、ABMではターゲットを明確な「企業(アカウント)」に設定し、組織全体でアプローチする点が最大の特徴です。

この考え方は、釣りに例えると分かりやすいかもしれません。従来のリード獲得型マーケティングが、広い海に大きな「網」を投げて、かかった魚を選別する「投網漁」だとすれば、ABMは、特定の価値ある大物を狙って「銛」を突きに行く「スピアフィッシング(一本釣り)」に例えられます。つまり、「量より質」を徹底的に追求し、限られたリソースを最も収益性の高いアカウントに集中投下することで、投資対効果(ROI)を最大化することを目指すのがABMの核心です。

ABMの対象となる「アカウント」とは、単なる個別の企業を指すだけではありません。その企業の組織構造、ビジネス上の課題、キーパーソン(意思決定者や影響者)、そして彼らの関心事までを含んだ、多角的な集合体として捉えます。そして、これらの詳細な情報(アカウントインテリジェンス)を基に、まるでその一社のためだけにあつらえたかのような、高度にパーソナライズされたメッセージやコンテンツを作成し、最適なチャネルを通じて届けるのです。

このアプローチは、特に以下のような特徴を持つBtoB企業にとって非常に有効です。

- 高単価な商材やサービスを扱っている企業: 一件あたりの取引額が大きいため、少数の優良顧客を獲得・維持することが事業全体の成功に直結します。

- ターゲットとなる市場や顧客が限定的な企業: ターゲットが明確であるほど、ABMの「狙い撃ち」戦略は効果を発揮しやすくなります。

- 導入の意思決定に複数の部署や役職者が関わる製品を扱う企業: 購買プロセスが複雑な場合、個人単位ではなく、組織全体の関係者(バイイングセンター)に包括的にアプローチする必要があります。

具体例を挙げてみましょう。ある製造業向けに高度な生産管理システムを提供するITソリューション企業がABMを導入するケースを考えます。

まず、この企業は自社の過去の優良顧客データを分析し、最もLTV(顧客生涯価値)が高いのは「従業員数1,000人以上で、複数の工場を持つ自動車部品メーカー」であると特定します。これが「理想的な顧客像(ICP)」です。次に、このICPに合致する企業群をリストアップし、その中から特に戦略的重要性や成長性が高い10社を「ターゲットアカウント」として選定します。

選定後、マーケティング部門と営業部門は共同で、この10社それぞれについて徹底的なリサーチを行います。中期経営計画からIR情報、ニュースリリース、さらにはキーパーソンとなりうる工場長や情報システム部長のSNSでの発言までを分析し、各社が抱えるであろう「生産効率の課題」「品質管理の悩み」「DX推進の遅れ」といった具体的な課題を仮説立てします。

そして、その仮説に基づき、「A社の生産ラインにおける課題を解決する、弊社システムの活用シミュレーション」「B社が目指すスマートファクトリー化への具体的なロードマップ提案」といった、企業ごとにカスタマイズされたコンテンツ(ホワイトペーパーや提案資料)を作成します。

アプローチ段階では、マーケティング部門がまず、ターゲットアカウントの従業員にのみ表示されるWeb広告を配信したり、キーパーソンにパーソナライズされたメールを送ったりして関心を喚起します。その後、Webサイトへのアクセスや資料ダウンロードといった反応が見られたタイミングで、インサイドセールスが電話をかけ、最後に営業担当者が具体的な提案を持って訪問する、といったように、両部門が連携して一貫したコミュニケーションを展開します。

このように、ABMは単なるマーケティング施策ではなく、ターゲット選定からアプローチ、受注後の関係維持に至るまで、営業とマーケティングが一体となって顧客と向き合うための包括的なフレームワークなのです。この戦略を導入することで、企業は無駄なマーケティング活動を減らし、より質の高い商談を創出し、最終的には顧客との長期的で強固なパートナーシップを築くことが可能になります。

ABMが注目される背景

なぜ今、多くのBtoB企業がABMに注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、従来のマーケティング手法が直面している構造的な課題と、それに伴う営業とマーケティングの連携強化の必要性の高まりがあります。

従来のマーケティング手法が抱える課題

インターネットの普及以降、BtoBマーケティングの世界では、Webサイトやブログ、SNSなどを通じて有益な情報を提供し、見込み顧客(リード)を獲得する「デマンドジェネレーション」や「コンテンツマーケティング」が主流となっていました。これらの手法は、かつて大きな成果を上げましたが、時代の変化とともにいくつかの深刻な課題に直面しています。

第一に、「リードの量」と「質」の乖離です。多くの企業がコンテンツマーケティングに注力した結果、Web上には情報が溢れかえり、ユーザーは情報の洪水にさらされています。企業はリード獲得数をKPIとして追い求めるあまり、とにかく多くの資料ダウンロードや問い合わせを獲得しようとします。しかし、そのようにして集められたリードの中には、単なる情報収集目的の学生や、競合他社の調査、あるいは自社の製品・サービスとは全く関連性のないユーザーが多数含まれているのが実情です。

マーケティング部門は「今月は目標の500リードを獲得した」と報告しますが、営業部門から見れば「商談に繋がる質の高いリードはほとんどない」という状況が頻発します。この結果、マーケティング費用をかけて獲得したリードの多くが誰にもフォローされることなく放置され、貴重なリソースが無駄になってしまうのです。大量のリードを獲得しても、それが売上に結びつかなければ意味がないという現実に、多くの企業が気づき始めています。

第二に、購買プロセスの複雑化です。特にBtoB、とりわけ高額な商材の購買においては、一人の担当者が独断で決定することは稀です。現場の担当者、その上長である課長や部長、情報システム部門、経理部門、そして最終的な決裁者である役員など、非常に多くの人々が様々な立場で関与します。この購買関与者の集団は「バイイングセンター」と呼ばれます。

従来の個人(リード)を起点としたアプローチでは、この複雑なバイイングセンター全体を捉えることが困難です。例えば、現場担当者向けの技術的なコンテンツは、経営層の関心を引くことはできません。逆に、経営層向けの費用対効果(ROI)に関するメッセージは、現場担当者には響きにくいでしょう。それぞれの立場や関心事に合わせたアプローチが必要ですが、個人単位でバラバラにアプローチしていては、組織としての合意形成を後押しすることは難しいのです。企業という「アカウント」単位で全体像を把握し、戦略的にアプローチする必要性が高まっています。

これらの課題、すなわち「質の低いリードの氾濫」と「購買プロセスの複雑化」を解決する有効な手段として、ABMが脚光を浴びているのです。ABMは、最初から自社にとって最も価値のある企業をターゲットとして定めるため、質の低いリードにリソースを割く無駄がありません。また、企業全体を攻略対象と捉え、バイイングセンター内の様々なキーパーソンに計画的にアプローチすることで、複雑な意思決定プロセスを円滑に進めることを目指します。

営業とマーケティングの連携強化の必要性

従来のマーケティング手法が抱える課題は、必然的に「営業とマーケティングの連携」という古くて新しいテーマを再燃させました。多くの企業において、この二つの部門は同じ「売上向上」というゴールを目指しているはずなのに、実際には深い溝(サイロ)で隔てられているケースが少なくありません。

- マーケティング部門の目標: リード獲得数、MQL(Marketing Qualified Lead)数、Webサイトのトラフィックなど

- 営業部門の目標: 商談化数、受注数、受注額など

このように、両部門は異なるKPIを追いかけているため、しばしば対立構造が生まれます。「マーケティングは質の低いリードばかり渡してくる」「営業は我々が獲得したリードをきちんとフォローしてくれない」といった不満が渦巻き、お互いの活動が分断されてしまうのです。この部門間の断絶は、企業全体のパフォーマンスを著しく低下させる要因となります。

この根深い問題を解決する処方箋としても、ABMは極めて有効です。ABMは、そのフレームワーク自体が、営業とマーケティングの連携を強制的に促進するように設計されています。

ABMの第一歩は「ターゲットアカウントの選定」ですが、このプロセスはマーケティング部門だけで完結することはできません。営業部門が持つ現場の知見、例えば「現在アプローチ中の有望企業」や「過去に失注したが再アプローチの価値がある企業」といった生の情報が不可欠です。両部門が膝を突き合わせて議論し、共通のターゲットリストを作成することで、初めて「One Team」としての活動がスタートします。

ターゲットが決まれば、次は役割分担です。マーケティングは、そのアカウントのキーパーソンを特定し、彼らの関心を引くためのパーソナライズされたコンテンツを作成・配信します。そして、アカウントのエンゲージメント(関心度)が高まったタイミングで、その情報を営業にパスします。営業は、マーケティングが温めた土壌の上で、より具体的で質の高い商談を展開することができます。

このように、ABMにおいては、両部門は「リードの受け渡し」という一方通行の関係ではなく、ターゲットアカウントという共通の目標に向かって、それぞれの専門性を活かしながら協業するパートナーとなります。 マーケティングは営業の「支援部隊」ではなく、共に最前線で戦う「共同作戦本部」となるのです。この連携が深まることで、顧客に対して一貫性のある、より強力なメッセージを届けることが可能になり、結果として商談化率や受注率の向上に繋がります。

結論として、ABMが注目されるのは、それが単なる新しいマーケティングのバズワードだからではありません。従来のマーケティング手法の限界を突破し、分断されがちな営業とマーケティングを統合して、企業全体の収益力を最大化するための、現実的かつ強力な戦略的フレームワークであるからに他ならないのです。

ABMとデマンドジェネレーションの違い

ABMについて理解を深める上で、しばしば比較対象となるのが「デマンドジェネレーション」です。両者はBtoBマーケティングにおける重要な概念ですが、そのアプローチと考え方は大きく異なります。この違いを明確に理解することは、自社に最適なマーケティング戦略を選択する上で非常に重要です。

まず、デマンドジェネレーション(Demand Generation)とは、直訳すると「需要の創出」を意味し、自社の製品やサービスに対する潜在的な顧客の興味・関心(デマンド)を喚起し、見込み顧客(リード)を獲得(Lead Generation)、育成(Lead Nurturing)、そして選別(Lead Qualification)して営業部門に引き渡すまでの一連のマーケティング活動全体を指します。

デマンドジェネレーションは、漏斗(ファネル)の形で表現されることが多く、マーケティングファネルの最上部(Top of the Funnel)でブログ記事やSNS、Web広告などを用いて幅広い層にアプローチし、多くの潜在顧客を集めます。そして、ファネルの中間部(Middle of the Funnel)でホワイトペーパーのダウンロードやセミナーへの参加を促し、リード情報を獲得。さらにメールマガジンなどで継続的に関係を構築(ナーチャリング)し、購買意欲が高まったリードをファネルの最下部(Bottom of the Funnel)で営業部門に引き渡します。このモデルは、「広く網をかけて、徐々に絞り込んでいく」アプローチと言えます。

一方、ABMは、このファネルを逆さまにした「逆ファネル」または「フリップ・ファネル(Flip the Funnel)」として描かれます。

| 比較項目 | アカウントベースドマーケティング(ABM) | デマンドジェネレーション |

|---|---|---|

| アプローチ対象 | 特定の企業(アカウント) | 広範な見込み顧客(リード) |

| 考え方 | スピアフィッシング(一本釣り): 狙った魚を確実に仕留める | 投網: 広く網を投げて多くの魚を獲る |

| プロセス | ①特定→②エンゲージ→③開拓 | ①惹きつける→②転換させる→③閉じる |

| 主要なKPI | アカウントエンゲージメント、商談化率、受注額、ROI | リード獲得数、リード獲得単価(CPL)、MQL数 |

| 部門間の連携 | 営業とマーケティングの密接な連携が必須 | 各部門が独立して活動することも可能 |

| パーソナライゼーション | アカウント単位での高度なパーソナライズ | セグメント単位でのパーソナライズ |

| ROIの考え方 | 少数の高価値案件に集中投資し、高いROIを目指す | 幅広い活動から平均的なROIを算出する |

上記の表からもわかるように、両者の最も根本的な違いはアプローチの起点にあります。デマンドジェネレーションが「リード(個人)」からスタートするボトムアップ的なアプローチであるのに対し、ABMは「アカウント(企業)」からスタートするトップダウン的なアプローチです。

デマンドジェネレーションでは、まず多くのリードを集め、その中から有望なリードを選別していきます。このプロセスでは、誰が最終的に優良顧客になるかは、ある程度の段階まで進まないとわかりません。対してABMでは、最初に「この企業こそが我々の優良顧客になるべきだ」というゴールを定め、そのゴールを達成するためにマーケティングと営業のリソースをどう配分するかを逆算して考えます。

このアプローチの違いは、両部門の役割にも影響を与えます。デマンドジェネレーションでは、マーケティングがリードを生成し、営業がそれをフォローするという直線的な関係になりがちです。しかしABMでは、前述の通り、ターゲットアカウントの選定からアプローチ、クロージングまで、すべてのプロセスで両部門が協業します。

では、ABMとデマンドジェネレーションは、どちらか一方を選ばなければならない排他的な関係なのでしょうか。答えは「いいえ」です。むしろ、現代のBtoBマーケティングにおいては、両者を組み合わせたハイブリッドなアプローチが効果的とされています。

例えば、基本的なマーケティング活動としてデマンドジェネレーション戦略を展開し、広くリードを獲得し続けます。その中で、MAツールなどでリードの属性(企業名、役職など)や行動(特定のページを閲覧、価格ページの訪問など)を分析します。そして、自社が定めた理想的な顧客像(ICP)に合致する企業に所属するリードや、特に高いエンゲージメントを示しているアカウントを特定し、それらのアカウントに対してはABMのアプローチに切り替える、という手法です。

このハイブリッドモデルにより、企業は「広く機会を探りながら、有望なターゲットには深く切り込む」という、両方の戦略の長所を活かした効率的なマーケティング活動を展開できます。

どちらの戦略に重点を置くべきかは、企業のビジネスモデルによって異なります。

- ABMが特に有効なケース:

- 取引額が数千万円~数億円にのぼるような高単価商材

- ターゲットとなる企業が数百社程度に限定されるニッチな市場

- エンタープライズ(大企業)市場を主なターゲットとする場合

- デマンドジェネレーションが有効なケース:

- 比較的単価が低く、多くの顧客数を必要とするSaaSビジネスなど

- 中小企業(SMB)を主なターゲットとし、広い市場を持つ場合

- セルフサーブ(顧客自身で契約・利用開始)モデルの製品

結論として、ABMとデマンドジェネレーションは対立する概念ではなく、異なる哲学を持つ補完的な関係にあります。自社の製品特性、ターゲット市場、そして組織の成熟度を正しく理解し、どちらのアプローチが最適か、あるいはどのように組み合わせるべきかを戦略的に判断することが、BtoBマーケティング成功の鍵を握ると言えるでしょう。

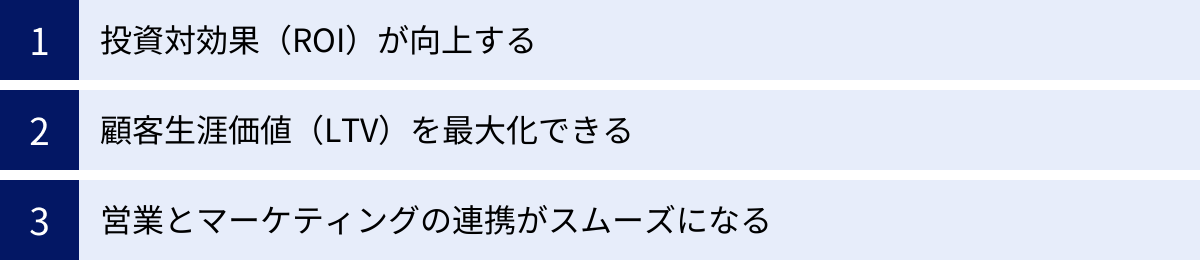

ABMを導入する3つのメリット

ABMは準備や実行に多大な労力を要しますが、それを上回る大きなメリットを企業にもたらします。ここでは、ABM導入によって得られる代表的な3つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

① 投資対効果(ROI)が向上する

ABMを導入する最大のメリットは、マーケティングおよび営業活動における投資対効果(ROI)が著しく向上することです。なぜなら、ABMは本質的に「無駄をなくし、リソースを最も効果的な場所に集中させる」ための戦略だからです。

ROIが向上するメカニズムは、主に3つの要素に分解できます。

第一に、リソースの集中による効率化です。従来のマーケティングでは、予算や人員といったリソースが、受注に繋がる可能性の低いリードにも広く分散して消費されていました。例えば、100万円の広告予算で1,000件のリードを獲得しても、そのうち商談に繋がるのがわずか10件(商談化率1%)であれば、1件の商談機会を得るために10万円のコストがかかっている計算になります。ABMでは、最初から受注確度の高い企業群(ターゲットアカウント)に狙いを定めます。そのターゲットアカウントにのみ広告を配信したり、個別のアプローチを行ったりすることで、関心のない層への無駄な広告費やアプローチコストを大幅に削減できます。限られたリソースを「勝ち筋」のある場所に集中投下するため、活動全体の効率が劇的に高まるのです。

第二に、受注率の向上です。ABMでは、ターゲットアカウント一社一社について、その事業内容、経営課題、組織構造などを深くリサーチします。その上で、「なぜ自社の製品がこの企業の課題解決に必要なのか」という明確なストーリーを描き、パーソナライズされたメッセージを届けます。このようなアプローチは、画一的な製品紹介に比べて、はるかに顧客の心に響きます。顧客は「自分たちのことを深く理解してくれている」と感じ、信頼関係が生まれやすくなります。その結果、商談の質が高まり、競合他社との差別化が明確になるため、最終的な受注に至る確率が向上します。

第三に、取引額(案件単価)の増大です。ABMのターゲットは、一般的に自社にとって最も価値の高い、つまり取引額が大きくなる傾向のあるエンタープライズ(大企業)や優良中堅企業が中心となります。一つの大きな案件を獲得することは、多数の小さな案件を獲得するよりも、利益率が高い場合があります。また、深い信頼関係を構築することで、単一の製品だけでなく、関連する複数のサービスや上位プランをまとめて導入してもらえる(クロスセル・アップセル)可能性も高まり、結果として一社あたりの取引額が大きくなります。

これらの要素が組み合わさることで、ABMは他のマーケティング手法と比較して、非常に高いROIを実現するポテンシャルを秘めています。ある調査では、ABMを導入した企業の87%が「他のマーケティング投資よりもROIが高い」と回答したというデータもあります。(参照:ITSMA)これは、ABMが単なるコストセンターではなく、明確な収益を生み出すプロフィットセンターとして機能しうることを示唆しています。

② 顧客生涯価値(LTV)を最大化できる

ABMのメリットは、新規顧客の獲得効率を高めるだけにとどまりません。むしろ、その真価は顧客との長期的な関係を構築し、顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)を最大化する点にあると言えます。LTVとは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらす総利益のことです。

ABMがLTV向上に貢献する理由は、そのアプローチが本質的にリレーションシップ(関係性)を重視しているからです。

まず、ABMは「売って終わり」の関係ではなく、「パートナー」としての関係構築を目指します。 ターゲットアカウントのビジネスを深く理解し、その成功に貢献することを目指す姿勢は、顧客からの強い信頼を獲得します。この信頼関係が基盤となることで、単発の取引で終わらず、長期にわたる継続的な取引へと発展しやすくなります。

次に、この強固な関係性は、アップセル(より高価格な製品への乗り換え)やクロスセル(関連製品の追加購入)の絶好の機会を生み出します。ABMでは、導入後も定期的に顧客とコミュニケーションを取り、新たなビジネス課題やニーズを把握し続けます。そして、「最近、〇〇という課題をお持ちのようですが、弊社の△△というサービスがお役に立てるかもしれません」といったように、顧客の状況に合わせたタイムリーな提案が可能になります。顧客側も、信頼するパートナーからの提案であれば、前向きに検討しやすくなります。これにより、一社あたりの売上を継続的に伸ばしていくことができるのです。

例えば、ある部門に会計ソフトを導入した顧客に対し、ABMアプローチを継続することで、次は人事部門に勤怠管理システムを、経営企画室に予算管理システムを、といった形で取引を拡大していくシナリオが考えられます。これは、アカウント内に存在する未開拓のビジネスチャンスを掘り起こし、LTVを雪だるま式に増やしていくプロセスです。

さらに、高い顧客満足度は解約率(チャーンレート)の低下に直結します。顧客が自社の製品やサービスに満足し、担当者との間に良好な関係が築かれていれば、競合他社からの乗り換え提案にもなびきにくくなります。特にサブスクリプション型のビジネスモデルにおいては、チャーンレートを低く抑えることが収益安定性の観点から極めて重要です。ABMによる手厚いフォローアップは、顧客のロイヤルティを高め、長期的な契約維持に大きく貢献します。

このように、ABMは新規獲得のROI向上だけでなく、既存顧客からの収益を最大化するという、事業成長の両輪を力強く回すエンジンとなります。短期的な売上だけでなく、長期的な収益基盤の安定と拡大を目指す上で、ABMは非常に強力な戦略なのです。

③ 営業とマーケティングの連携がスムーズになる

多くの企業が長年抱える課題である「営業部門とマーケティング部門の断絶」。ABMの導入は、この根深い問題に対する強力な解決策となり得ます。ABMは、両部門が同じ目標に向かって協業せざるを得ない仕組みを内包しており、組織文化そのものを変革する力を持っています。

連携がスムーズになる最大の理由は、「ターゲットアカウント」という共通言語と共通目標が生まれることです。従来の分業体制では、マーケティングは「リード数」、営業は「受注数」という異なるKPIを追いかけていました。これでは、お互いの活動への関心が薄れ、責任のなすりつけ合いが起こりがちです。

しかし、ABMでは両部門が一体となって「どの企業を攻略するか(ターゲットアカウント選定)」を決定し、「その企業からの受注」という最終ゴールを共有します。マーケティングの活動評価は、もはや単なるリード数ではなく、「ターゲットアカウントのエンゲージメントをどれだけ高められたか」「どれだけ質の高い商談機会を創出できたか」といった、営業の成果に直結する指標に変わります。一方、営業も、マーケティングが提供するアカウント情報やコンテンツを最大限に活用して成果を出す責任を負います。

この共通目標のもと、両部門は必然的にコミュニケーションを密にする必要が出てきます。

- 定例会議: 「アカウントA社のキーパーソンB氏は、最近弊社のAIに関するウェビナーに参加したようです。営業のCさん、この情報を基にアプローチしてみてはどうでしょう?」「先日訪問したD社では、セキュリティに関する懸念が強いようでした。マーケティングチームで、そのテーマに特化した資料を作成してもらえませんか?」といった、具体的で建設的な対話が生まれます。

- 役割分担の明確化: マーケティングは航空支援や偵察(情報収集、空中からのアプローチ)、営業は地上部隊(直接的な交渉、クロージング)といったように、お互いの役割が明確になり、リスペクトが生まれます。

- 成果の共有: ターゲットアカウントからの受注という成功体験をチームで分かち合うことで、「我々はOne Teamである」という意識が醸成されます。

このように、ABMの導入プロセスそのものが、部門間の壁を取り払い、情報共有を促進し、一体感のある組織を作り上げるトレーニングとなります。営業とマーケティングの連携強化は、単なる副次的な効果ではなく、ABMを成功させるための必須条件であり、同時にABMがもたらす最も価値ある成果の一つなのです。この連携が実現することで、顧客に対しても一貫性のある質の高い体験を提供できるようになり、企業の競争力は飛躍的に向上するでしょう。

ABMが抱える2つのデメリット

ABMは多くのメリットをもたらす強力な戦略ですが、万能薬ではありません。導入を検討する際には、そのデメリットや課題についても十分に理解し、対策を講じておく必要があります。ここでは、ABMが抱える代表的な2つのデメリットを解説します。

① 成果が出るまでに時間がかかる

ABMを導入する際に最も覚悟しておくべき点は、短期的な成果を期待できないことです。リード獲得を目的とした広告キャンペーンのように、開始後すぐに問い合わせが殺到するといった即効性はほとんどありません。ABMは、成果が出るまでに数ヶ月から、ターゲットによっては1年以上かかることも珍しくない、長期的な取り組みです。

なぜこれほど時間がかかるのでしょうか。その理由は、ABMのプロセスそのものにあります。

まず、アプローチ前の準備に膨大な時間と労力を要します。 Step1の「ターゲットアカウントの選定」では、営業とマーケティングが協力し、市場データや自社の顧客データを分析して、慎重にターゲットを絞り込む必要があります。続くStep2の「アカウント情報のリサーチ」では、選定した一社一社について、IR情報やニュース、キーパーソンの経歴などを深く掘り下げて分析します。さらにStep3の「パーソナライズされたコンテンツの作成」では、その分析結果を基に、ターゲットに響く質の高い資料やメッセージを一から作り上げなければなりません。これらの準備段階だけで、数週間から数ヶ月を要することもあります。

次に、アプローチ自体が長期的な関係構築を前提としているためです。ABMは、いきなり製品を売り込むようなプッシュ型の営業とは異なります。まずはターゲットアカウントに役立つ情報を提供することから始め、徐々に信頼関係を築き、相手の関心が高まるのを待ちます。特に、ターゲットとなる大手企業の購買サイクルは非常に長く、予算策定から稟議、最終決裁まで半年や1年単位の時間がかかるのが通常です。この長いプロセスに寄り添い、適切なタイミングで適切な情報を提供し続ける忍耐力が求められます。

この「時間がかかる」というデメリットは、特に短期的な成果を重視する企業文化の中では、ABM導入の大きな障壁となります。施策を開始して数ヶ月経っても目に見える成果(受注)が上がらないと、「ABMは効果がないのではないか」「もっと即効性のある施策にリソースを割くべきだ」といった社内からのプレッシャーにさらされる可能性があります。

この課題に対処するためには、以下の対策が重要です。

- 経営層の理解とコミットメントの獲得: ABMを始める前に、経営層に対してABMが長期的な投資であることを十分に説明し、短期的なROIで評価しないことへの合意を取り付けることが不可欠です。

- 中間KPI(先行指標)の設定: 最終的な「受注」だけでなく、そこに至るまでの中間的な目標を設定し、進捗を可視化することが重要です。例えば、「ターゲットアカウントからのWebサイト訪問者数」「キーパーソンのメール開封率」「商談の前段階であるMQA(Marketing Qualified Account)の創出数」などをKPIとして設定し、定期的にレポートすることで、施策が順調に進んでいることを関係者に示すことができます。

ABMは短距離走ではなく、ゴールまで着実に走り続けるマラソンであるという認識を、関係者全員で共有することが、成功への第一歩となります。

② 専門的な知識やスキルが必要になる

ABMは、ただ号令をかければ実行できるような単純な施策ではありません。その計画から実行、評価に至るまで、各プロセスにおいて高度で専門的な知識やスキルが求められます。 これらを担う人材の確保や育成が、ABM導入のもう一つの大きなハードルとなります。

具体的に、どのようなスキルが必要になるのでしょうか。

- マーケティング部門に求められるスキル:

- データ分析能力: 市場データや自社データを分析し、客観的な根拠に基づいてターゲットアカウントを選定(ICPを定義)するスキル。

- リサーチ能力: 公開情報や各種ツールを駆使して、ターゲットアカウントのビジネス課題やキーパーソンの情報を深く掘り下げる能力。

- 高度なコンテンツ企画・作成能力: 分析した情報に基づき、ターゲットの心に響くパーソナライズされたメッセージやコンテンツ(資料、記事、動画など)を企画し、制作するスキル。

- MA/ABMツールの運用スキル: 各種テクノロジーを使いこなし、キャンペーンの実行や効果測定を効率的に行う能力。

- 営業部門に求められるスキル:

- コンサルティング能力: 単なる製品の機能紹介に終始するのではなく、顧客のビジネス全体を理解し、経営課題に対する解決策として自社製品を提案できる、いわゆる「コンサルティング営業」のスキル。

- 経営層との対話能力: ターゲット企業の役員クラスとも対等に渡り合い、ビジネスの戦略レベルで議論できる高度なコミュニケーション能力。

- 両部門に共通して求められるスキル:

- プロジェクトマネジメント能力: ABMという長期にわたる複雑なプロジェクトを、計画通りに推進し、各部門のタスクや進捗を管理する能力。

- 部門間コミュニケーション能力: 異なる背景を持つ他部門のメンバーと円滑に連携し、共通の目標に向かって協力する能力。

これらのスキルセットをすべて兼ね備えた人材は、市場でも非常に希少であり、社内に十分に存在することは稀です。そのため、多くの企業は人材の確保や育成という課題に直面します。

この課題への対策としては、以下のようなアプローチが考えられます。

- スモールスタートによる社内育成: まずは小規模なチームでABMを開始し、試行錯誤を繰り返しながら成功体験と失敗体験を積むことで、社内にABMのノウハウと専門人材を徐々に育成していく。

- 外部パートナーの活用: ABM戦略の策定や実行を支援してくれるコンサルティング会社や、コンテンツ作成を代行してくれる専門エージェンシーなど、外部の専門家の力を借りることも有効な選択肢です。

- テクノロジーによる補完: 人間の手作業では限界があるデータ分析やアプローチの自動化などを、後述するABMツールやMAツールを導入することで補い、担当者の負担を軽減する。

ABMの成功は、優れた戦略やツールだけでなく、それを実行する「人」の能力に大きく依存します。 自社の現状の人材スキルを客観的に評価し、不足している部分をどのように補っていくかを計画することが、ABM導入の成否を分ける重要なポイントとなります。

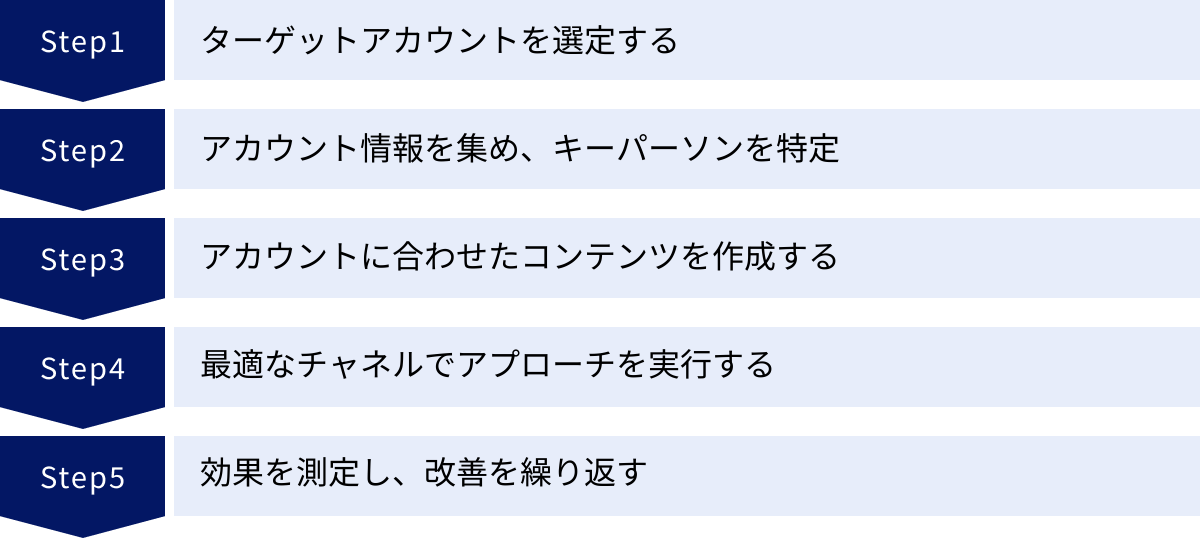

ABMの進め方5ステップ

アカウントベースドマーケティング(ABM)を実践する際には、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、ABMを成功に導くための標準的な5つのステップを、具体的なアクションとともに解説します。このステップは、営業とマーケティングが緊密に連携しながら進めることが大前提となります。

① Step1:ターゲットアカウントを選定する

ABMの成否は、この最初のステップで9割が決まると言っても過言ではありません。どの企業をターゲットにするかという決定が、その後のすべての活動の方向性を決定づけるからです。ここで的を外してしまうと、どれだけ優れたコンテンツを作成し、アプローチをかけても成果には繋がりません。

ターゲットアカウントの選定は、単なる勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的な基準で行うことが極めて重要です。そのための代表的な手法が「ICP(Ideal Customer Profile:理想的な顧客像)」の定義です。ICPとは、自社にとって最も価値のある顧客はどのような特徴を持っているかを明確にしたものです。

ICPを定義するには、まず自社の既存顧客データを分析します。特に、LTV(顧客生涯価値)が高い顧客、契約更新率が高い顧客、アップセルやクロスセルに繋がった顧客などを抽出し、それらの企業に共通する特徴(ファクトグラフィックデータやテクノグラフィックデータ)を洗い出します。

- ファクトグラフィックデータ: 業界、企業規模(従業員数、売上高)、所在地、上場・非上場など

- テクノグラフィックデータ: 導入している特定のツール(例: Salesforce、AWS)、利用している技術など

この分析から、「製造業で、従業員1,000人以上、特定のERPシステムを導入している企業」といったような、自社にとっての「勝ちパターン」が見えてきます。これがICPの骨子となります。

ICPを定義したら、その基準に合致する企業を市場からリストアップします。この際、企業情報データベースなどのツールを活用すると効率的です。

リストアップした企業群を、さらに重要度に応じて階層化する「Tier分け」を行います。

- Tier 1: 最も価値が高く、戦略的に絶対に攻略したい最優先ターゲット(数社〜数十社)。1対1の超個別的なアプローチ(High-Touch ABM)の対象。

- Tier 2: Tier 1に準ずる重要度を持つ企業群。業界や課題などでグルーピングできる(数十社〜百社程度)。1対Fewのセグメント別アプローチ(Programmatic ABM)の対象。

- Tier 3: ICPに合致するが、優先度は高くない広範なターゲット層。1対Manyのテクノロジーを活用した効率的なアプローチ(Tech-Touch ABM)の対象。

このICP定義とTier分けのプロセスは、必ず営業部門とマーケティング部門が共同で行います。 データ分析はマーケティングが主導し、営業は現場の肌感覚や定性的な情報(「A社は最近DXに積極的だ」「B社のキーマンはCさんだ」など)を提供することで、より精度の高いターゲットリストが完成します。

② Step2:アカウント情報を集め、キーパーソンを特定する

ターゲットアカウントを選定したら、次はそのアカウントの解像度を徹底的に高めるフェーズです。漠然とした「企業A」という存在を、具体的な課題や人物像が見える、生きた攻略対象に変えていきます。

収集すべき情報は多岐にわたります。

- 企業レベルの情報:

- 中期経営計画、年次報告書(IR情報): 企業が公式に発表している目標や戦略を把握する。

- プレスリリース、ニュース記事: 最近の動向、新規事業、人事異動などをチェックする。

- 競合情報: ターゲットアカウントがどの企業と競合しているかを知る。

- 個人レベルの情報(キーパーソンの特定):

- 組織図の把握: 意思決定プロセスに関わる部署や役職を推測する。

- キーパーソンの特定: 誰が「意思決定者(決裁者)」「インフルエンサー(影響者)」「ユーザー(利用者)」なのかを特定する。

- キーパーソンの情報収集: LinkedInなどのビジネスSNSで経歴や専門分野、発言内容を調べる。業界イベントでの登壇履歴やインタビュー記事なども貴重な情報源となる。

これらの情報を収集する方法は、Webサイトやニュース検索といった地道なデスクリサーチに加え、SFA/CRMに蓄積された過去の接触履歴の確認、営業担当者へのヒアリング、さらには企業情報データベースやABM専用ツールの活用が有効です。

このステップで最も重要なのは、購買に関与する複数のキーパーソン(バイイングセンター)を特定し、それぞれの立場や役割、関心事を理解することです。例えば、同じ製品を提案するにしても、CFO(最高財務責任者)には「投資対効果(ROI)」の観点から、CIO(最高情報責任者)には「セキュリティとシステム連携」の観点から、現場の部長には「業務効率化」の観点から、と訴求するべきポイントは異なります。彼らの課題を先回りして理解することが、次のコンテンツ作成の鍵となります。

③ Step3:アカウントに合わせたコンテンツを作成する

リサーチによって得られた深い洞察に基づき、いよいよターゲットアカウントに響くコンテンツを作成します。ABMにおけるコンテンツは、不特定多数に向けた一般的なものではなく、「あなた(の会社)のために用意しました」というメッセージが明確に伝わる、高度にパーソナライズされたものである必要があります。

コンテンツの種類は、先のステップで分類したTierに応じて使い分けます。

- Tier 1(1対1)向けコンテンツ:

- アカウント別レポート: ターゲット企業の公開情報から分析した業界動向と、同社が取るべき戦略をまとめたレポート。

- 個別提案書/シミュレーション: 「〇〇株式会社様専用 業務効率化シミュレーション」のように、企業名を明記し、その企業固有の課題に対する解決策を具体的に示す資料。

- 経営層への手紙: CEOや担当役員個人宛に、彼らの関心事(例: 新規事業、サステナビリティ)と自社ソリューションを結びつけた手紙を送る。

- Tier 2(1対Few)向けコンテンツ:

- 業界別ホワイトペーパー: 「自動車部品業界におけるサプライチェーン最適化の3つのポイント」など、特定の業界が共通して抱える課題に特化した資料。

- 課題別ウェビナー: 「レガシーシステムからの脱却」など、同じ課題を持つ企業群を対象としたオンラインセミナー。

- Tier 3(1対Many)向けコンテンツ:

- ブログ記事、導入事例: 自社の強みや専門性を示す、より汎用的なコンテンツ。ただし、ICPが関心を持つであろうテーマ設定を意識する。

重要なのは、すべてのコンテンツが「売り込み」ではなく「価値提供」を目的としていることです。コンテンツに触れた相手が、「これは有益な情報だ」「我々のことをよく理解してくれている」と感じることが、エンゲージメントを高める第一歩となります。

④ Step4:最適なチャネルでアプローチを実行する

最高のコンテンツを用意しても、それがターゲットに届かなければ意味がありません。このステップでは、作成したコンテンツを、ターゲットアカウントやキーパーソンに届けるための最適なチャネルを選び、キャンペーンを実行します。これを「オーケストレーション(指揮)」と呼びます。

アプローチチャネルは、オンラインとオフラインを組み合わせることが効果的です。

- デジタル(オンライン)チャネル:

- ターゲティング広告: ターゲットアカウントの企業IPアドレスや、登録された企業リストに基づいて広告を配信する(IPターゲティング広告、リストベース広告)。LinkedIn広告などで特定の役職に絞って配信することも有効。

- パーソナライズドメール: MAツールなどを活用し、キーパーソン個人に向けて、役職や関心事に合わせた内容のメールを送る。

- Webサイトのパーソナライゼーション: ターゲットアカウントからのアクセスを検知し、Webサイトの表示内容(メッセージやバナー)を自動で切り替える。

- 非デジタル(オフライン)チャネル:

- インサイドセールスによる電話: デジタルチャネルでの反応があったキーパーソンに対して、電話でフォローアップし、対話を通じて課題を深掘りする。

- ダイレクトメール(手紙): 特に経営層など、デジタルでの接触が難しい相手には、質の高い手紙や小包を送ることで強い印象を残す。

- 限定イベント/セミナー: 少数のターゲットアカウントのみを招待するクローズドなイベントを開催し、特別な体験を提供する。

ここでも営業とマーケティングの連携が鍵となります。例えば、マーケティングが配信した広告をクリックしたA社のB部長の情報を即座に営業に共有し、営業がタイムリーにフォローの電話を入れる、といったように、各チャネルでのアクションを連動させることで、一貫性のあるシームレスな顧客体験を創出します。

⑤ Step5:効果を測定し、改善を繰り返す

ABMは「実行して終わり」ではありません。実行した施策の効果をデータに基づいて正確に測定し、その結果を次のアクションに活かすPDCAサイクルを回し続けることが、ABMを成功させ、継続的に成果を出し続けるために不可欠です。

測定すべきKPIは、従来のマーケティング指標とは異なります。リード数やCPL(リード獲得単価)ではなく、アカウント単位での成果を測る指標が中心となります。

- エンゲージメント指標(活動量の評価):

- ターゲットアカウントのWebサイト訪問数、ページビュー数、滞在時間

- ターゲットアカウントからのフォーム登録数、資料ダウンロード数

- メールの開封率、クリック率

- 広告のインプレッション数、クリック数

- パイプライン指標(商談創出の評価):

- MQA(Marketing Qualified Account)数: マーケティングが設定したエンゲージメント基準を満たしたアカウント数。

- 商談創出数、商談創出額(パイプライン金額)

- 商談化率(MQAから商談に至った割合)

- 最終成果指標(ビジネスインパクトの評価):

- 受注率、受注額

- 契約サイクル(最初の接触から受注までの期間)

- ROI(投資対効果)

これらのデータを測定・分析するためには、MA、SFA/CRM、ABM専用ツールなどを連携させ、データを一元的に可視化できるダッシュボードを構築することが理想的です。

測定結果から、「どのチャネルからのアプローチが最もエンゲージメントを高めたか」「どのコンテンツが商談化に貢献したか」「Tier 1アカウントの攻略に進展はあったか」などを分析します。その洞察を基に、ターゲットアカウントリストの見直し、コンテンツの改善、アプローチ手法の変更など、継続的な最適化を行っていきます。この地道な改善の繰り返しこそが、ABMの成功確率を高める王道です。

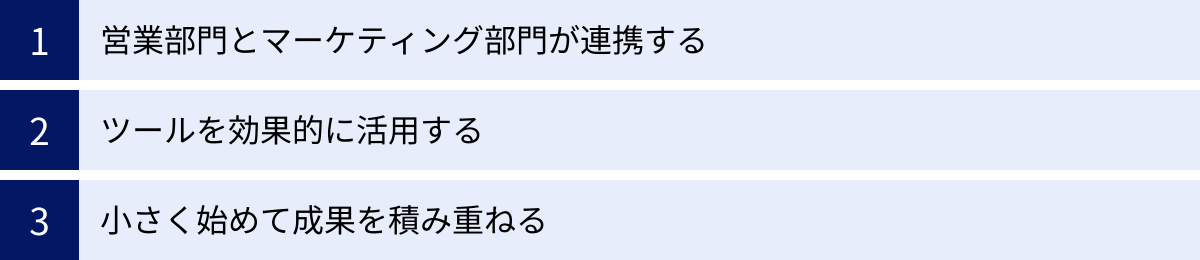

ABMを成功させるための3つのポイント

ABMの進め方を理解した上で、その取り組みを単なる一時的なキャンペーンで終わらせず、組織に根付かせ、継続的に成果を創出するためには、いくつかの重要な成功要因が存在します。ここでは、特に重要となる3つのポイントを深掘りします。

① 営業部門とマーケティング部門が連携する

これまでの章でも繰り返し触れてきましたが、ABM成功の絶対的な基盤となるのが、営業部門とマーケティング部門の垣根を越えた、真の意味での連携です。これは精神論ではなく、具体的な仕組みとして組織に組み込む必要があります。もしこの連携がなければ、ABMは「マーケティング部門が始めた、よくわからない新しい取り組み」で終わってしまい、決して成果には結びつきません。

連携を具体的に促進するためのアクションプランとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 定例会議の制度化: 週に一度、あるいは隔週で、ABMに関わる営業とマーケティングの主要メンバーが集まる会議を必ず設定します。この会議のアジェンダは、「ターゲットアカウントリストのレビュー」「各アカウントの進捗状況の共有」「マーケティング施策の成果報告とフィードバック」「次のアクションプランの合意形成」など、具体的で実践的なものにします。この場を通じて、お互いの活動を可視化し、認識のズレを修正し、一体感を醸成します。

- SLA(Service Level Agreement)の締結: 両部門の役割、責任、そして連携のルールを明確に定義した「サービスレベル合意書(SLA)」を文書で作成し、合意します。SLAには、以下のような項目を盛り込みます。

- MQA(Marketing Qualified Account)の定義: どのような状態になったら、マーケティングはアカウントを営業に引き渡すのか、その基準(例:「キーパーソン3名以上がWebサイトを訪問し、うち1名が価格ページの資料をダウンロードした」など)を具体的に定義します。

- リードタイムの規定: マーケティングがMQAを通知してから、営業が何時間以内に最初のアクション(電話など)を起こすかを定めます(例:24時間以内)。

- フィードバックの義務: 営業は、引き継いだアカウントへのアプローチ結果(商談化の可否、その理由など)を必ずSFA/CRMに入力し、マーケティングにフィードバックする義務を負います。

- 共通KPIの設定: 受注額やパイプライン創出額など、両部門が共通で追いかける目標を設定します。

- 人事評価への反映: 可能であれば、個人の評価だけでなく、チームとしてのABMの成果(ターゲットアカウントからの受注など)を両部門のメンバーの評価に組み込むことも有効です。共通のインセンティブを持つことで、「自分ごと」としてABMに取り組む意識が高まります。

そして、これらの仕組みを機能させる上で不可欠なのが、経営層による強力なリーダーシップです。トップがABMの戦略的重要性を全社に宣言し、部門間の連携を強力に推進する姿勢を示すことで、現場の意識と行動は大きく変わります。ABMは、トップダウンのコミットメントがあって初めて、組織文化として根付くのです。

② ツールを効果的に活用する

ABMは理論上、手動でも実行可能ですが、数百のターゲットアカウントを管理し、パーソナライズされたアプローチを大規模に展開しようとすれば、人間の能力だけではすぐに限界が訪れます。ABMを効率的に、かつ効果的にスケールさせるためには、テクノロジー、すなわち各種ツールの活用が不可欠です。

ABMで活用されるツールは、主に3つのカテゴリに大別されます。

- MA(マーケティングオートメーション)ツール: ターゲットアカウントに属する個人のWeb行動をトラッキングし、エンゲージメントをスコアリングしたり、パーソナライズされたメールを自動配信したりするのに役立ちます。

- SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)ツール: ターゲットアカウントに関するあらゆる情報(企業情報、担当者、過去の商談履歴、現在の活動状況など)を一元管理する、ABMの情報基盤となります。営業とマーケティングが同じ顧客データを参照するための「共通の台帳」です。

- ABM専用ツール: ターゲットアカウントの選定支援(企業データベース)、アカウントベースでの広告配信、アカウント単位でのエンゲージメント測定など、ABM特有の機能を提供します。

これらのツールは、ABMの各ステップで以下のように貢献します。

- Step1(ターゲット選定): ABM専用ツールや企業情報データベースが、データに基づいたICP策定とターゲットリスト作成を支援します。

- Step4(アプローチ実行): MAツールがメール配信を自動化し、ABMツールがターゲティング広告の実行を担います。

- Step5(効果測定): 各ツールから得られるデータを統合・分析し、施策全体の効果を可視化します。

ただし、ツールを導入する上で最も注意すべき点は、「ツールを導入すること」自体が目的になってはならないということです。よくある失敗は、戦略が固まらないうちにとりあえず高機能なツールを導入し、結局使いこなせずに宝の持ち腐れになってしまうケースです。

ツール導入を成功させるためには、まず「自社のABM戦略において、どのプロセスを、なぜ効率化したいのか」という目的を明確にすることが重要です。その上で、自社の戦略、予算、既存システムとの連携性、そしてチームのスキルレベルに合ったツールを慎重に選定する必要があります。ツールはあくまで戦略を実行するための「武器」であり、武器をどう使いこなすかという「戦術」がなければ意味がないことを肝に銘じておきましょう。

③ 小さく始めて成果を積み重ねる

ABMは、企業全体の営業・マーケティング活動を根本から変える可能性を秘めた、大規模な変革プロジェクトです。しかし、最初から全社を巻き込んで、すべての製品、すべての市場で一斉にABMを導入しようとするのは、非常にリスクが高いアプローチです。予算やリソースが膨大になるだけでなく、失敗した際のダメージも大きくなります。

そこで推奨されるのが、「スモールスタート(パイロットプログラム)」のアプローチです。まずは限定的な範囲でABMを試験的に導入し、そこで成功体験とノウハウを蓄積し、それを基に徐々に展開範囲を広げていくという方法です。

スモールスタートの具体的な進め方は以下の通りです。

- 対象を限定する: まず、ABMを適用する対象を絞り込みます。例えば、「特定の主力製品」や「特定の業界(例:製造業)」、あるいは「Tier 1に分類したターゲットアカウント10社」など、管理可能な範囲に限定します。

- 専任チームを結成する: 営業部門とマーケティング部門から、意欲とスキルの高いメンバーを数名ずつ選出し、小さなクロスファンクショナルチーム(部門横断チーム)を結成します。このチームがパイロットプログラムの実行部隊となります。

- 成功事例を創出する: この小さなチームで、ABMの5ステップを実践し、具体的な成果(例:ターゲットアカウントからの商談獲得、受注)を出すことに集中します。この最初の成功が、社内におけるABMの価値を証明する何よりの証拠となります。

- 学びを体系化し、横展開する: パイロットプログラムで得られた成功の要因、失敗から学んだ教訓、効果的だったコンテンツやアプローチ手法などを「プレイブック(手引書)」としてまとめます。そして、このプレイブックを基に、次のABMチームを立ち上げたり、対象範囲を拡大したりして、成功の型を組織全体に広げていきます。

このスモールスタートのアプローチは、失敗のリスクを最小限に抑えながら、ABM導入に対する社内の心理的な抵抗を和らげ、着実に支持者を増やしていくための最も現実的で賢明な方法です。最初の小さな成功が、やがて大きな変革のうねりを生み出すのです。

ABMに役立つツール3選

ABMを効果的かつ効率的に推進するためには、テクノロジーの活用が欠かせません。ここでは、ABMの各プロセスを支援する代表的なツールを「MA」「SFA/CRM」「ABM専用ツール」の3つのカテゴリに分けて紹介します。これらのツールはあくまで一例であり、自社の目的や規模に合ったものを選ぶことが重要です。

① MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、マーケティング活動の自動化・効率化を支援するプラットフォームです。ABMにおいては、ターゲットアカウントに属する個人のデジタル上の行動を捉え、エンゲージメントを測定し、パーソナライズされたコミュニケーションを実行する上で中心的な役割を担います。

Adobe Marketo Engage

世界中の多くのBtoB企業で導入されている、高機能MAツールの代表格です。特にエンタープライズ向けの機能が充実しており、ABMを本格的に、かつ大規模に展開したい企業に適しています。アカウント単位でのスコアリング、ターゲットアカウントリストの管理、アカウントベースでの分析レポートなど、ABMに特化した機能が豊富に搭載されています。Salesforceなどの主要なSFA/CRMとの連携も強力です。

(参照:アドビ株式会社 Adobe Marketo Engage 公式サイト)

HubSpot Marketing Hub

インバウンドマーケティングの思想で知られるHubSpotが提供するMAツールです。CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)、CS(カスタマーサービス)の各ツールと同一プラットフォーム上でシームレスに連携するのが最大の特徴です。ABM機能も標準で搭載されており、ターゲットアカウントの特定や、アカウントベースでのワークフロー作成、レポーティングが可能です。直感的な操作性で、中小企業から大企業まで幅広い層に支持されています。

(参照:HubSpot, Inc. HubSpot公式サイト)

SATORI

国産MAツールとして高いシェアを誇るのがSATORIです。最大の特徴は、まだ個人情報が特定できていない「匿名リード」(Webサイトを訪問しただけの匿名のユーザー)に対してもアプローチできる点です。ターゲットアカウントからのWebアクセスを検知し、ポップアップでパーソナライズされたメッセージを表示するといった施策が可能です。日本のビジネス環境に合わせた機能と手厚いサポート体制で、これからMAを導入する企業にも人気があります。

(参照:SATORI株式会社 公式サイト)

② SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)ツール

SFA/CRMは、顧客情報、商談履歴、営業活動などを一元管理するシステムです。ABMにおいては、営業とマーケティングがターゲットアカウントに関する同じ情報を共有し、連携するためのハブ(中核)となります。ここに情報が集約されていなければ、効果的なABMは実現できません。

Salesforce Sales Cloud

SFA/CRM市場において世界トップシェアを誇る、言わずと知れたツールです。顧客情報や案件管理機能はもちろんのこと、その高いカスタマイズ性と拡張性が特徴です。AppExchangeというアプリストアを通じて、MAやABMツールをはじめとする数多くの外部ツールと容易に連携でき、自社独自の営業・マーケティング基盤を構築できます。特に大規模な組織での情報管理に適しています。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpotプラットフォーム上で提供されるSFAツールです。Marketing Hubとの連携が極めてスムーズで、マーケティング活動によって得られたリードの情報を、営業担当者がシームレスに確認し、アプローチを開始できます。営業活動の効率化に役立つ機能(Eメールテンプレート、ミーティング予約、通話記録など)が豊富に揃っており、営業プロセスの可視化と標準化を支援します。

(参照:HubSpot, Inc. HubSpot公式サイト)

kintone

サイボウズ株式会社が提供する、業務改善プラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、自社の業務に合わせたアプリケーション(顧客管理、案件管理、日報など)を作成できます。決まった形のSFA/CRMではなく、自社のABMプロセスに合わせて柔軟に情報管理の仕組みを構築したい場合に非常に有効です。

(参照:サイボウズ株式会社 kintone公式サイト)

③ ABM専用ツール

ABM専用ツールは、その名の通り、ABM特有のプロセスを支援するために開発されたツールです。データに基づいたターゲットアカウントの選定や、アカウント単位での広告配信、エンゲージメントの可視化といった機能を提供し、MAやSFA/CRMを補完する形で利用されることが多くあります。

FORCAS

国内のABMツール市場を牽引する存在です。国内150万社以上の企業データベースと独自の分析技術を組み合わせ、データドリブンなターゲットアカウントリストの作成を強力に支援します。自社の優良顧客データを分析してICP(理想の顧客像)を導き出し、そのICPに合致する潜在的なターゲット企業を自動でリストアップする機能が特徴です。SalesforceやMarketo Engageと連携し、ターゲット選定からアプローチまでを一気通貫で支援します。

(参照:株式会社FORCAS 公式サイト)

uSonar

日本最大級となる820万拠点の法人企業データベース「LBC(Linkage Business Code)」を基盤とするABMプラットフォームです。SFA/CRM内に散在する表記ゆれの多い企業データをクレンジングし、正確な企業情報や組織階層情報を付与する「名寄せ」機能に強みを持っています。データ整備を通じてABMの土台を固め、精度の高いターゲティングを可能にします。

(参照:ユーソナー株式会社 公式サイト)

Terminus

海外で高い評価を得ている代表的なABMプラットフォームの一つです。ターゲティング広告(ディスプレイ広告、SNS広告)、メールマーケティング、Webサイトのパーソナライゼーション、チャットボットといった複数のチャネルを統合し、アカウントに対して一貫性のあるメッセージを届けるマルチチャネルABMキャンペーンの実行を得意としています。アカウント単位でのエンゲージメントスコアを測定し、ROIを可視化する機能も充実しています。

(参照:Terminus Software, Inc. Terminus公式サイト)

これらのツールは非常に強力ですが、導入にあたっては、自社のABM戦略と解決したい課題を明確にした上で、慎重に選定することが成功の鍵となります。ツールはあくまで戦略を加速させるための手段であり、目的ではないことを忘れないようにしましょう。