現代のマーケティング活動において、多様化する顧客ニーズを的確に捉え、競争の激しい市場で自社の存在価値を示すことは、企業が成長を続けるための必須条件です。しかし、「誰に、どのような価値を、どのように提供すれば良いのか」という問いに、明確な答えを持つことは容易ではありません。この根源的な課題を解決するための強力な羅針盤となるのが、本記事で解説する「STP分析」です。

STP分析は、マーケティングの大家フィリップ・コトラーが提唱した、古くから活用される古典的なフレームワークでありながら、その本質的な重要性は現代においても色褪せることがありません。むしろ、市場が成熟し、消費者の価値観が複雑化する現代だからこそ、その真価が発揮されると言えるでしょう。

この記事では、STP分析の基本的な概念から、具体的な実践方法、そして分析を成功に導くための注意点まで、網羅的かつ体系的に解説します。

- STP分析とは何か? その定義と3つの構成要素(S・T・P)を基礎から解説します。

- なぜSTP分析が必要なのか? 企業がSTP分析に取り組むべき目的と、それによって得られる3つの具体的なメリットを深掘りします。

- どうやってSTP分析を行うのか? セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの各ステップを、具体的な手法や評価基準を交えながら、誰でも実践できるよう分かりやすく解説します。

- 実際の企業はどのように活用しているのか? 有名企業の事例を基に、STP分析がどのように事業戦略に活かされているかを分析します。

- 分析を成功させるためのコツは? STP分析をより効果的に行うための注意点や、他のマーケティングフレームワークとの連携方法についても触れていきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、STP分析の本質を理解し、自社のマーケティング戦略をよりシャープに、そして効果的にするための具体的なヒントを得られるはずです。自社の製品やサービスを、本当にそれを必要としている顧客に届け、競合との差別化を図るための一歩を、ここから踏み出してみましょう。

目次

STP分析とは

STP分析は、効果的なマーケティング戦略を立案するための基本的なフレームワークです。市場を細分化し、狙うべき市場を定め、その市場における自社の立ち位置を明確にするという一連のプロセスを指します。ここでは、まずSTP分析の全体像とその構成要素について詳しく見ていきましょう。

マーケティング戦略における基本的なフレームワーク

STP分析は、「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」という3つの英単語の頭文字を取って名付けられたマーケティングフレームワークです。近代マーケティングの父として知られる経営学者フィリップ・コトラーによって提唱されました。

このフレームワークがなぜ重要視されるのか、その背景には現代市場の特性があります。かつての大量生産・大量消費の時代であれば、単一の製品をすべての人に向けて販売する「マス・マーケティング」が有効でした。しかし、現代では顧客のニーズや価値観は極めて多様化・複雑化しています。年齢、性別、ライフスタイル、趣味嗜好など、人々が製品やサービスに求める価値は千差万別です。

このような状況で、「すべての人を満足させる製品」を作ろうとすると、結果的に「誰にとっても中途半半端で魅力のない製品」になってしまう危険性があります。そこで、市場全体を漠然と捉えるのではなく、何らかの基準で小さなグループ(セグメント)に分け、その中から自社の強みを最も活かせるグループ(ターゲット)を選び出し、そのターゲットに対して競合にはない独自の価値(ポジション)を訴求するという考え方が不可欠になります。

STP分析は、この「選択と集中」のプロセスを論理的に進めるための思考の道筋を示してくれます。マーケティング戦略の全体像の中で、STP分析は以下のような位置づけになります。

- 環境分析(3C分析、PEST分析など): まず、市場や競合、自社といった内外の環境を分析し、事業機会や課題を把握します。

- STP分析: 環境分析の結果を踏まえ、「どの市場(Who)」で「どのような価値(What)」を提供するのかという、マーケティング戦略の根幹を決定します。

- マーケティング・ミックス(4P分析など): STPで決定した戦略を具現化するため、「どのように(How)」実行するのかという具体的な戦術(製品、価格、流通、販促)を策定します。

つまり、STP分析は、外部環境の分析と具体的なマーケティング施策とを繋ぐ、戦略策定の中核を担う非常に重要なプロセスなのです。この分析を丁寧に行うことで、マーケティング活動全体の精度と効果を大きく向上させられます。

S・T・Pの3つの要素の解説

STP分析は、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングという3つの連続したステップで構成されます。それぞれの要素が何を意味し、どのような役割を担うのかを理解することが、分析を正しく進めるための第一歩です。

S:セグメンテーション(Segmentation)- 市場の細分化

セグメンテーションは、多様なニーズが混在する市場全体を、共通のニーズや性質を持つ顧客グループ(セグメント)に分割するプロセスです。これは、いわば市場の地図を作成する作業に例えられます。地図がなければ、どこに向かうべきか分かりません。同様に、市場がどのように構成されているかを理解しなければ、効果的なアプローチは不可能です。

細分化するための切り口(変数)には、地理的なもの(国、地域、気候など)、人口動態的なもの(年齢、性別、所得、職業など)、心理的なもの(ライフスタイル、価値観、性格など)、行動に関するもの(購買頻度、求めるベネフィットなど)があります。重要なのは、自社の製品やサービスにとって意味のある切り口で市場を分割することです。例えば、自動車メーカーであれば、「家族構成」や「ライフスタイル」は重要な変数になりますが、文房具メーカーにとってはそれほど重要ではないかもしれません。

このステップの目的は、単に市場を分けること自体にあるのではなく、これまで見えていなかった顧客のニーズの塊を発見し、市場構造を可視化することにあります。

T:ターゲティング(Targeting)- 狙う市場の決定

ターゲティングは、セグメンテーションによって細分化された複数のセグメントの中から、自社が標的とする市場(ターゲット・セグメント)を決定するプロセスです。すべてのセグメントを狙うのは非効率的であり、経営資源の無駄遣いに繋がります。そこで、自社の強みや経営戦略と照らし合わせ、最も魅力的で、かつ勝算のあるセグメントに狙いを定めます。

ターゲットを選定する際には、「市場の規模や成長性は十分か」「競合は激しすぎないか」「自社の製品や情報をそのセグメントに届けられるか」といった観点から、各セグメントを客観的に評価する必要があります。

このステップは、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をどこに集中投下するかを決定する重要な意思決定です。適切なターゲティングができて初めて、効果的なマーケティング活動を展開できます。

P:ポジショニング(Positioning)- 自社の立ち位置の明確化

ポジショニングは、ターゲットとして定めた市場において、顧客の心(マインド)の中に、競合製品とは異なる明確で独自の価値を築き、認識させるための活動です。単に「他社と違う」というだけではなく、「顧客にとって価値があり、魅力的である」と認識されることが重要です。

例えば、「低価格」「高品質」「高機能」「優れたデザイン」「手厚いサポート」など、どのような価値で競合と差別化するのかを明確にします。このとき、「ポジショニングマップ」というツールを使い、市場における競合他社の位置づけと自社の位置づけを可視化すると、自社が狙うべき独自のポジションを見つけやすくなります。

ポジショニングは、ブランドイメージの構築そのものであり、顧客が「なぜ数ある製品の中から、あなたの製品を選ぶべきなのか」という問いに対する答えを提示するプロセスです。ここで確立したポジションが、製品開発から広告宣伝、価格設定に至るまで、すべてのマーケティング活動の指針となります。

これらS・T・Pの3つの要素は、それぞれが独立しているのではなく、「市場を分け(S)→狙いを定め(T)→独自の場所を確保する(P)」という一連の論理的な流れで繋がっています。この流れを意識して分析を進めることが、一貫性のある強力なマーケティング戦略を築く鍵となるのです。

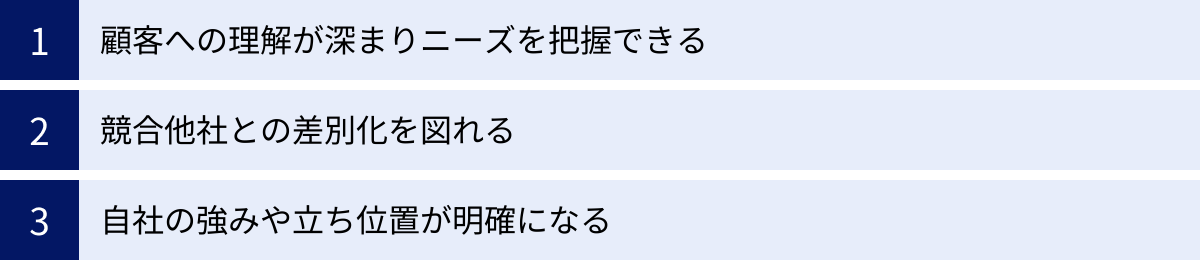

STP分析の目的と3つのメリット

STP分析は、単なるマーケティング理論の一つではありません。企業が市場で生き残り、成長していくために不可欠な実践的ツールです。では、なぜ多くの企業がこのフレームワークを活用するのでしょうか。ここでは、STP分析を行う目的と、それによって得られる具体的な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 顧客への理解が深まりニーズを把握できる

STP分析に取り組む最大のメリットの一つは、漠然としていた「顧客」という存在を解像度高く、深く理解できるようになることです。特にセグメンテーションとターゲティングのプロセスは、顧客理解を飛躍的に深めるための強力な手段となります。

多くの企業は「顧客のために」という理念を掲げますが、その「顧客」が具体的に誰なのかが曖昧なままでは、有効な施策は打てません。STP分析では、市場を様々な切り口で細分化(セグメンテーション)し、それぞれのグループがどのような属性を持ち、何を考え、何を求めているのかを分析します。この過程で、これまで「その他大勢」として一括りにしていた人々の中に、特徴的なニーズを持つクラスター(集団)が存在することを発見できます。

例えば、ある食品メーカーが「健康志向のシニア層」というセグメントを見つけたとします。このセグメントをさらに深掘りすると、「健康診断の数値を気にしているが、食事の楽しみは失いたくない」「硬いものは食べにくいが、栄養はしっかり摂りたい」「調理は手軽に済ませたい」といった、より具体的で切実なニーズが見えてくるかもしれません。これは、単に「シニア向け食品」と考えるだけでは決して見えてこないインサイトです。

そして、このセグメントをターゲットとして選定(ターゲティング)することで、企業のリソースをこの顧客グループの理解に集中できます。アンケート調査、インタビュー、行動データの分析などを通じて、彼らの生活習慣や価値観、購買決定のプロセスなどを徹底的に掘り下げられます。

このように顧客理解が深まると、以下のような好循環が生まれます。

- 製品・サービス開発の精度向上: 顧客が本当に求めている機能や価値を製品に反映できるため、ヒット商品が生まれる確率が高まります。上記の例で言えば、「柔らかくて栄養価が高く、電子レンジで温めるだけの健康惣菜」といった具体的な商品アイデアに繋がります。

- コミュニケーションの最適化: ターゲット顧客に「響く」メッセージを開発できます。どのような言葉で語りかけ、どのメディア(テレビ、新聞、SNSなど)で情報を届ければ効果的かが明確になります。

- 顧客ロイヤルティの向上: 「この会社は自分のことを分かってくれている」と顧客が感じることで、企業やブランドへの信頼感や愛着が生まれ、長期的なファンになってもらいやすくなります。

STP分析は、マーケティング活動の起点を「企業が売りたいもの」から「顧客が求めているもの」へと転換させるための思考プロセスであり、顧客中心の経営を実現するための第一歩となるのです。

② 競合他社との差別化を図れる

市場に競合が存在しないビジネスはほとんどありません。多くの市場では、複数の企業が同じ顧客層を奪い合っています。このような状況で有効なのが、競合との無益な消耗戦を避け、自社が優位に立てる独自の土俵を見つけ出すこと、すなわち「差別化」です。STP分析、特にポジショニングのプロセスは、この差別化戦略を体系的に構築するために設計されています。

もしSTP分析を行わずに市場に参入すると、知らず知らずのうちに競合ひしめくレッドオーシャン(血で血を洗う競争の激しい市場)に飛び込んでしまう可能性があります。他社と同じような製品を、同じような顧客に、同じような方法で売ろうとすれば、待っているのは熾烈な価格競争です。価格競争は企業の収益性を著しく悪化させ、ブランド価値を毀損し、従業員を疲弊させるなど、誰にとっても望ましくない結果を招きます。

STP分析は、こうした事態を避けるための戦略的なアプローチを提供します。

- セグメンテーションとターゲティングによる競争回避: まず、市場を細分化し、競合がまだ十分にアプローチできていない、あるいは見過ごしているセグメントを発見することで、競争の少ない市場(ブルーオーシャン)を見つけ出せる可能性があります。例えば、大手メーカーがファミリー層向けの大型ミニバン市場で激しい競争を繰り広げている中、あえて「独身のアウトドア愛好家」というニッチなセグメントをターゲットにすることで、直接的な競争を避けられます。

- ポジショニングによる独自の価値提案: ターゲット市場を決めた後、ポジショニングの段階で「競合と何で差をつけるか」を明確にします。差別化の軸は価格だけではありません。品質、機能、デザイン、ブランドイメージ、提供プロセス、顧客サービスなど、様々な要素が差別化の源泉となり得ます。

例えば、スマートフォン市場を考えてみましょう。「高性能・高価格」というポジションには強力な競合が存在します。そこで、あえて「カメラ機能に特化」「バッテリーの持ちが非常に良い」「高齢者でも使いやすいシンプルな操作性」といった特定の価値にフォーカスすることで、独自のポジションを築くことが可能です。

この独自のポジションが顧客に明確に伝われば、顧客は「〇〇といえば、あのブランドだ」と認識するようになります。この状態を築くことができれば、多少価格が高くても選ばれる理由が生まれ、価格競争から脱却できます。

STP分析を通じて自社の戦う場所と戦い方を意図的に設計することで、「価格でしか選ばれない状況」から「価値で選ばれる状況」へと移行することができるのです。これは、持続的な利益を確保し、強固なブランドを構築する上で極めて重要な意味を持ちます。

③ 自社の強みや立ち位置が明確になる

STP分析は、顧客や競合といった外部環境に目を向けるだけでなく、自社自身を客観的に見つめ直し、その強みや事業の方向性を再確認する絶好の機会でもあります。分析のプロセスを通じて、自社の進むべき道がクリアになり、組織全体の意思統一を図りやすくなります。

セグメンテーションによって市場の全体像を把握し、ターゲティングで複数の魅力的なセグメントを評価する際、企業は必ず「どのセグメントであれば、自社の強みを最も活かせるか?」という問いに直面します。この問いに答えるためには、自社の技術力、開発力、ブランド力、販売チャネル、顧客基盤といった内部資源(リソース)を棚卸しし、何が「強み」で何が「弱み」なのかを冷静に評価する必要があります。

例えば、長年の研究開発で培った独自の精密加工技術を持つ企業がSTP分析を行ったとします。市場には「低価格・汎用品」を求めるセグメントと、「高精度・特殊用途」を求めるセグメントが存在することが分かりました。この場合、価格競争力で劣る同社が前者を選ぶのは得策ではありません。自社の「高精度な技術」という強みを最大限に活かせるのは、後者のセグメントであることは明らかです。このように、ターゲティングのプロセスは、自社の強みを再認識し、それを活かす方向へと事業を導く羅針盤の役割を果たします。

さらに、ポジショニングを決定する過程では、「我々は何者で、顧客にどのような価値を提供する企業なのか?」という、企業の存在意義そのものを定義することになります。このポジションが明確になることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 経営資源の集中と効率化: 「何をするか」と同時に「何をしないか」が明確になるため、有望な分野に経営資源を集中投下できます。あれもこれもと手を出すのではなく、自社が勝てる領域にフォーカスすることで、投資対効果を最大化できます。

- 社内の共通認識の醸成: マーケティング部門だけでなく、開発、営業、カスタマーサポートといった全部門が「我々のターゲットは誰で、どのような価値を提供するのか」という共通のゴールを共有できます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、組織全体として一貫した活動が可能になります。

- 迅速な意思決定: 明確な戦略的指針(ポジション)があるため、日々の業務における様々な意思決定がブレなく、迅速に行えるようになります。「この施策は我々のポジションに合致しているか?」という判断基準が、すべての社員に共有されるからです。

このように、STP分析は単なるマーケティング手法に留まらず、自社のアイデンティティを確立し、事業戦略の根幹を定めるための経営ツールとしても機能します。自社の立ち位置を明確にすることは、変化の激しい市場環境の中で迷走することなく、着実に前進していくための土台となるのです。

STP分析のやり方【3ステップで解説】

STP分析の重要性を理解したところで、次はその具体的な実践方法について学んでいきましょう。STP分析は、S(セグメンテーション)、T(ターゲティング)、P(ポジショニング)の3つのステップを順番に進めていくのが基本です。ここでは、各ステップで何をすべきかを、具体的な手法やフレームワークを交えながら詳しく解説します。

① S:セグメンテーション(市場の細分化)

最初のステップであるセグメンテーションは、多様なニーズが混在する市場を、意味のあるグループに分割するプロセスです。目的は、市場の構造を理解し、自社にとって魅力的な顧客グループを発見することにあります。

セグメンテーションで使う代表的な4つの変数

市場を分割するための切り口を「セグメンテーション変数」と呼びます。代表的な変数として以下の4つがあり、これらを単独または組み合わせて使用します。

| 変数名 | 概要 | 具体的な指標の例 |

|---|---|---|

| 地理的変数(ジオグラフィック) | 国、地域、都市規模、人口密度、気候、文化、宗教など、地理的な要因に基づいて市場を分割する。 | 国、地方(関東、関西など)、都道府県、都市・郊外・地方、気候(温暖、寒冷)、沿線、商業地の特性 |

| 人口動態変数(デモグラフィック) | 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成、世帯規模など、客観的な人口統計データに基づいて市場を分割する。 | 年齢層(10代、20-30代など)、性別、年収(500万円未満など)、職業(会社員、主婦、学生など)、最終学歴、家族構成(独身、夫婦のみ、子供ありなど) |

| 心理的変数(サイコグラフィック) | ライフスタイル、価値観、性格、パーソナリティ、購買動機、社会的階層など、個人の心理的な特性に基づいて市場を分割する。 | ライフスタイル(アウトドア派、インドア派)、価値観(エコ志向、ステータス重視)、性格(社交的、内向的)、購買動機(自己投資、節約志向) |

| 行動変数(ビヘイビアル) | 製品知識、購買経験、使用頻度、求めるベネフィット、ロイヤルティなど、製品に対する顧客の行動や反応に基づいて市場を分割する。 | 使用頻度(ヘビーユーザー、ライトユーザー)、購買準備段階(認知、関心、欲求)、求める便益(品質、価格、サービス)、ロイヤルティ(熱心なファン、離反顧客) |

これらの変数を一つずつ詳しく見ていきましょう。

地理的変数(ジオグラフィック)

地理的変数は、顧客がどこに住んでいるか、あるいはどこで活動しているかに基づいて市場を分ける、最も古典的で分かりやすい方法です。特に、実店舗を持つビジネスや地域性の高い商品(例えば、食文化や気候に依存する製品)にとっては非常に重要な変数です。

- 具体例:

- 自動車メーカーが、降雪量の多い地域では四輪駆動車(4WD)の販売を強化する。

- コンビニエンスストアが、オフィス街の店舗では弁当や総菜を充実させ、住宅街の店舗では日用品や冷凍食品の品揃えを厚くする。

- アパレル企業が、都心部ではトレンドを重視した商品を、郊外ではファミリー向けのカジュアルウェアを中心に展開する。

インターネットの普及により地理的な制約は少なくなりましたが、文化や生活習慣の違いは依然として存在するため、グローバルに展開する企業はもちろん、国内ビジネスにおいても重要な視点です。

人口動態変数(デモグラフィック)

人口動態変数は、年齢、性別、所得といった客観的なデータを用いるため、測定やデータ収集が比較的容易で、多くのマーケティングで基本となる変数です。国勢調査などの公的統計データを活用しやすく、セグメントの規模を把握しやすいというメリットがあります。

- 具体例:

- 化粧品メーカーが、20代女性向けにはトレンド感のあるメイクアップ製品を、50代以上の女性向けにはエイジングケア機能を持つ基礎化粧品を開発する。

- 金融機関が、若年層向けには少額から始められる資産運用商品を、富裕層向けには専門家によるコンサルティングサービスを提供する。

- 玩具メーカーが、ターゲットとする子供の年齢層(乳幼児、小学生など)に応じて製品の安全性や知育要素を設計する。

ただし、同じ年齢や性別でも価値観やライフスタイルは多様化しているため、人口動態変数だけで顧客を深く理解するには限界があります。他の変数と組み合わせることが一般的です。

心理的変数(サイコグラフィック)

心理的変数は、顧客の内面的な特性、つまりライフスタイルや価値観、パーソナリティに注目して市場を分ける方法です。人口動態変数が「顧客がどのような人か(Who they are)」を示すのに対し、心理的変数は「顧客がなぜそのように行動するのか(Why they do)」を明らかにします。

- 具体例:

- 食品メーカーが、「健康や環境への意識が高い」という価値観を持つ層に対し、オーガニック素材やサステナブルな製法をアピールした製品を販売する。

- 自動車メーカーが、「運転する楽しさやステータス」を重視する層に対し、高性能なスポーツカーや高級セダンを訴求する。

- 旅行会社が、「他人とは違う特別な体験」を求める層に対し、秘境を訪れるアドベンチャーツアーや文化体験型のプランを企画する。

この変数を分析するには、アンケート調査や顧客インタビュー、SNSの投稿分析などが必要となり、デモグラフィック変数に比べて手間がかかります。しかし、顧客の深層心理に根ざしたインサイトを得られるため、強力なブランド構築や共感を呼ぶコミュニケーションに繋がりやすいという大きなメリットがあります。

行動変数(ビヘイビアル)

行動変数は、顧客が製品やサービスに対して「実際にどのように関わっているか」という具体的な行動データに基づいて市場を分ける方法です。顧客の購買履歴やウェブサイトの閲覧履歴といったデータを活用できるため、特にデジタルマーケティングとの親和性が高い変数です。

- 具体例:

- ECサイトが、購入頻度や購入金額に応じて顧客をランク分けし(RFM分析)、優良顧客(ヘビーユーザー)には限定クーポンや先行販売の情報を提供する。

- ソフトウェア会社が、製品の特定の機能しか使っていないライトユーザーに対し、他の便利な機能を紹介するチュートリアルをメールで配信する。

- 航空会社が、ロイヤルティ(忠誠度)の高い顧客(マイレージプログラムの上級会員)に対し、ラウンジの利用や優先搭乗といった特典を提供する。

- シャンプーメーカーが、顧客が製品に求めるベネフィット(便益)に着目し、「ダメージケア」「頭皮ケア」「香り」といった異なるニーズに応える製品ラインナップを展開する。

行動変数は、顧客の具体的なニーズやロイヤルティの度合いを直接的に反映しているため、クロスセルやアップセル、解約防止といった具体的な施策に直結させやすいのが特徴です。

これらの4つの変数を適切に組み合わせ、自社のビジネスにとって意味のある、実行可能なセグメントを見つけ出すことが、セグメンテーションの成功の鍵となります。

② T:ターゲティング(狙う市場の決定)

セグメンテーションによって市場の地図が描けたら、次のステップはターゲティングです。これは、地図の中から自社が進むべき目的地、つまり狙うべき市場(ターゲット・セグメント)を決定するプロセスです。すべてのセグメントを追いかけるのではなく、最も勝算のある市場に資源を集中させることが目的です。

ターゲティングの評価基準「6R」

どのセグメントをターゲットにすべきかを判断するために、客観的な評価基準を用いることが重要です。その代表的なフレームワークが「6R」です。

| 評価基準 | 英語表記 | 内容・確認するポイント |

|---|---|---|

| 市場規模 | Realistic Scale | そのセグメントは、事業として成立するだけの十分な売上や利益を見込める大きさか?市場が小さすぎると、ビジネスとして成り立たない可能性がある。 |

| 成長性 | Rate of Growth | そのセグメントは、今後拡大していく可能性はあるか?現在は小さくても、将来性のある市場は魅力的。逆に、縮小傾向にある市場は注意が必要。 |

| 競合状況 | Rival | そのセグメントにおける競合の状況はどうか?競合の数、強さ、市場シェアなどを分析し、自社が参入する余地があるか、勝てる見込みがあるかを評価する。 |

| 優先順位 | Rank | そのセグメントは、自社の経営理念や事業戦略、ブランドイメージと合致しているか?企業として優先的に取り組むべき市場かどうかを判断する。 |

| 到達可能性 | Reach | そのセグメントの顧客に対して、製品やサービス、情報を物理的・情報的に届けることができるか?適切な販売チャネルや広告媒体が存在するかを確認する。 |

| 測定可能性 | Response | ターゲット顧客からの反応(購買、問い合わせなど)を測定し、マーケティング施策の効果を検証することは可能か?効果測定のしやすさも重要な観点。 |

これらの6つのRの観点から各セグメントを多角的に評価し、点数付けを行うなどして、総合的に最も魅力的なセグメントを絞り込んでいきます。自社の強みを活かせ、かつ事業としての魅力も高いセグメントを見極めることが重要です。

ターゲティングの3つの手法

ターゲットとするセグメントをいくつ選ぶか、どのようにアプローチするかによって、ターゲティングの手法は大きく3つに分類されます。

| 手法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 無差別型マーケティング | 市場の差異を無視し、すべての市場(あるいは非常に広範な市場)を単一の製品・サービスで狙う手法。 | 大量生産・大量広告によるコストメリット(規模の経済)を追求できる。 | 顧客ニーズの多様化に対応しにくく、満足度を高めにくい。強力な競合がいると不利になりやすい。 |

| 差別化型マーケティング | 複数のセグメントをターゲットとし、それぞれのセグメントに対して異なる製品・サービスやマーケティング・ミックスを提供する手法。 | 幅広い顧客層を獲得でき、特定のセグメントが不振でも他のセグメントでカバーできるため、リスクを分散できる。 | 複数の製品ラインやマーケティング活動が必要になるため、開発・生産・販促コストが増大する。経営資源が分散しやすい。 |

| 集中型マーケティング | 一つ、あるいはごく少数の特定のセグメントに経営資源を集中投下する手法。ニッチ戦略とも呼ばれる。 | 特定の市場に特化することで、深い顧客理解に基づいた専門性の高い製品・サービスを提供でき、その市場でのリーダー的地位を築きやすい。 | ターゲット市場が縮小したり、強力な競合が出現したりした場合のリスクが高い。事業機会が限定される。 |

- 無差別型の例としては、かつてのコカ・コーラやフォードT型が挙げられます。現代では、食料塩や砂糖のようなコモディティ製品に見られますが、多くの市場では適用が難しくなっています。

- 差別化型の例としては、トヨタ自動車が挙げられます。大衆車から高級車、スポーツカー、ミニバンまで、多様なセグメントに対応する幅広い車種ラインナップを展開しています。

- 集中型の例としては、高級スポーツカーメーカーのフェラーリが挙げられます。富裕層という非常にニッチな市場に特化し、その分野で圧倒的なブランド力を築いています。

どの手法を選択するかは、企業の経営資源の量、製品の特性、市場の成熟度、競合の戦略などを総合的に考慮して決定する必要があります。

③ P:ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

ターゲット市場を決定したら、最後のステップはポジショニングです。これは、ターゲット顧客の頭の中に、競合製品とは違う、自社製品ならではの独自の価値を植え付けるプロセスです。顧客に「なぜ、あなたから買うべきなのか」という理由を明確に提示することが目的です。

ポジショニングを成功させるには、まず「差別化の軸」を定める必要があります。顧客が製品を選ぶ際に重視する要素(KBF: Key Buying Factor)の中から、自社が優位性を発揮できる軸を見つけ出します。差別化の軸には、以下のようなものが考えられます。

- 製品属性: 品質、機能性、デザイン、信頼性、耐久性など

- 価格: 高価格(高級感)、低価格(経済性)、コストパフォーマンス

- ベネフィット: 製品がもたらす便益や顧客体験(例:「時短になる」「楽しくなる」「安心できる」)

- 使用シーン: 特定の状況や用途での優位性(例:「アウトドアに強い」「ビジネスシーンに最適」)

- ブランドイメージ: 企業の思想や世界観、ステータス

重要なのは、その差別化が「ターゲット顧客にとって重要であり」「競合が簡単に模倣できず」「自社が提供可能で」「収益に繋がる」ものであることです。

ポジショニングマップの作成

ポジショニングを視覚的に整理し、戦略を練るための強力なツールが「ポジショニングマップ」です。これは、2つの重要な差別化軸を縦横にとり、市場における自社と競合他社の位置づけをマッピングした図です。

ポジショニングマップの作成手順:

- 差別化軸の候補を洗い出す: ターゲット顧客が製品・サービスを選ぶ際に重視するであろう要素(価格、品質、機能、デザイン、サービス、新しさなど)をブレインストーミングで多数リストアップします。

- 重要な2軸を選定する: リストアップした候補の中から、顧客の購買意思決定に特に大きな影響を与えると考えられる、独立性の高い2つの軸を選びます。例えば、「価格」と「品質」、「機能性」と「デザイン性」、「伝統的」と「革新的」などが考えられます。

- マップを作成し、競合をプロットする: 選んだ2軸でマトリクス図(十字のグラフ)を作成し、ターゲット市場における主要な競合他社がそれぞれどの位置にいるかをマッピングしていきます。これは、客観的なデータや顧客へのアンケート結果などに基づいて行うのが理想です。

- 自社のポジションを決定する: 競合の配置を参考に、自社が狙うべきポジションを定めます。選択肢としては、以下のようなものが考えられます。

- 競合がいない空白地帯(ブルーオーシャン)を狙う: まだ誰も手をつけていない新しい価値を提供する。

- 競合の近くに位置し、その地位を奪う: 競合よりも優れた価値を提供できると確信がある場合に有効。

- 既存の軸では測れない、新たな価値軸を創出する

例えば、カフェ市場で「価格」を横軸(右が高い、左が安い)、「専門性(コーヒーの品質)」を縦軸(上が高い、下が低い)に設定したマップを想像してみてください。右上に「高品質・高価格のスペシャルティコーヒー専門店」、左下に「低価格・標準品質のセルフサービス式チェーン店」が位置するかもしれません。このマップ上で、もし「低価格でありながら、ある程度の専門性を持つ」という領域が空白であれば、そこが狙い目となる可能性があります。

このポジショニングマップを通じて、市場の競争構造を直感的に理解し、自社が目指すべき明確な方向性を見出すことができます。そして、ここで決定したポジションこそが、その後の製品開発、価格設定、プロモーション活動すべての土台となるのです。

STP分析の企業活用事例4選

STP分析は理論だけでなく、多くの企業によって実践され、その事業戦略の根幹を支えています。ここでは、誰もが知る有名企業がどのようにSTP分析を活用していると考えられるか、その戦略を分析・解説します。これらの事例は、特定の企業が公式に発表したものではなく、外部からの観察に基づいた一般的な分析である点にご留意ください。

① スターバックス

世界的なコーヒーチェーンであるスターバックスは、巧みなSTP分析によって独自のブランドポジションを築いた代表的な企業の一つと考えられます。

- S:セグメンテーション(市場の細分化)

スターバックスが登場する以前のコーヒー市場は、主に「喫茶店(個人経営など)」と「セルフサービスの安価なコーヒーショップ」に大別されていました。スターバックスは、単にコーヒーを飲む場所という切り口だけでなく、心理的変数(ライフスタイル、価値観)や地理的変数(都市部)を重視して市場を細分化しました。- 人口動態変数: 都市部で働く所得が比較的高めのビジネスパーソン、流行に敏感な学生や女性層。

- 心理的変数: 仕事や勉強に集中できる空間を求める人、友人との会話を楽しみたい人、一杯のコーヒーに数百円を払うことに抵抗がなく、それを自己投資や「小さな贅沢」と捉える価値観を持つ層。

- 地理的変数: 人通りの多い駅前やビジネス街、商業施設内など、ターゲット層が集まる利便性の高い立地。

- T:ターゲティング(狙う市場の決定)

細分化したセグメントの中から、スターバックスは「自宅(ファーストプレイス)でも職場(セカンドプレイス)でもない、自分だけの時間を過ごせる快適な『第三の場所(サードプレイス)』」を求める都市生活者を明確なターゲットに設定しました。彼らは単にコーヒーを消費したいのではなく、その空間で過ごす「体験」を求めていると考えられます。 - P:ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

スターバックスは、自社を単なる「コーヒーを売る店」ではなく、「高品質なコーヒーと共に、洗練された居心地の良い空間と体験を提供する場所」と位置づけました。- 差別化軸: 高品質なアラビカ種コーヒー豆、豊富なカスタマイズメニュー、バリスタによる接客、無料Wi-Fiや電源の提供、BGMやインテリアで演出されたお洒落な雰囲気。

- ポジショニング: これにより、「安価なセルフコーヒーショップ」と「敷居の高い昔ながらの喫茶店」のどちらとも異なる、「高付加価値なサードプレイス」という独自のポジションを確立しました。価格は他のチェーンより高めですが、顧客はその価格に「空間」や「体験」の価値を見出しているため、強いブランドロイヤルティが生まれています。この明確なポジショニングが、世界的な成功の原動力となったと考えられます。

② ユニクロ

日本を代表するアパレル企業であるユニクロもまた、従来の業界常識を覆す独創的なSTP分析によって成長を遂げました。

- S:セグメンテーション(市場の細分化)

従来のアパレル業界は、「年齢」「性別」「トレンド感度」といった人口動態変数や心理的変数で市場を細分化するのが一般的でした(例:10代女性向け、40代男性向けなど)。しかし、ユニクロはあえてこの常識的なセグメンテーションを行いませんでした。代わりに、「顧客が衣服に求める本質的な価値」という、まったく新しい軸で市場を捉え直したと考えられます。彼らは、年齢や性別、国籍、職業に関わらず、多くの人々に共通する「高品質なベーシックウェアを手頃な価格で手に入れたい」という根源的なニーズに着目しました。 - T:ターゲティング(狙う市場の決定)

ユニクロは、特定の年齢層やファッション感度の高い層ではなく、「あらゆる人の生活を豊かにする、究極の普段着」を求めるすべての人々をターゲットとしました。これは一見、すべての市場を狙う「無差別型マーケティング」のように見えますが、実際には「トレンドを追いかけるファッション」ではなく「機能的で質の高いベーシックウェア」という特定の価値観を持つ層に焦点を当てた、非常に巧みなターゲティング戦略と言えます。 - P:ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

ユニクロは「LifeWear(ライフウェア)」というコンセプトを掲げ、自社の製品を「ファッション」ではなく「人々の生活を支える部品」と位置づけました。- 差別化軸:

- 高機能: ヒートテックやエアリズム、ウルトラライトダウンなど、テクノロジーを駆使した革新的な機能性素材。

- 高品質: ベーシックなデザインでありながら、素材や縫製にこだわり、長く使える品質。

- 手頃な価格: SPA(製造小売)モデルにより、企画から製造、販売までを一貫して行うことで、高品質・高機能な製品を圧倒的な低価格で実現。

- ポジショニング: これにより、「ファッション性の高いファストファッション」とも、「高価格な百貨店ブランド」とも異なる、「テクノロジーに裏打ちされた、高品質・高機能なベーシックウェアを、誰もが手に入れられる価格で提供する」という唯一無二のポジションを築き上げました。この明確なポジショニングが、国境を越えて多くの人々に支持される理由となっています。

- 差別化軸:

③ マクドナルド

世界最大のファストフードチェーンであるマクドナルドは、状況に応じて柔軟にSTP戦略を使い分ける「差別化型マーケティング」の好例と言えます。

- S:セグメンテーション(市場の細分化)

マクドナルドは、非常に多様な切り口で市場を細分化しています。- 行動変数(利用動機・時間帯): 朝食を手早く済ませたい層、昼食を安く済ませたい層、子供と食事を楽しみたい層、休憩や時間調整で利用したい層、小腹が空いた層。

- 人口動態変数: ファミリー層、学生・若者層、ビジネスパーソン、高齢者層。

- 地理的変数: ドライブスルーを求める郊外の顧客、駅前で手軽に利用したい都市部の顧客。

- T:ターゲティング(狙う市場の決定)

マクドナルドの戦略の特徴は、これらの複数のセグメントに対して、それぞれ異なるアプローチを行う「差別化型マーケティング」を徹底している点です。- ファミリー層には、おもちゃ付きの「ハッピーセット」やプレイランドの設置でアプローチ。

- ビジネスパーソンやドライバーには、朝の時間帯に「朝マック」という限定メニューを提供。

- 女性層や休憩目的の顧客には、高品質なコーヒーやスイーツを提供する「マックカフェ バイ バリスタ」を展開。

- 価格に敏感な若者層には、「バリューセット」や100円台からの「おてごろマック」で訴求。

- P:ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

マクドナルドの基本的なポジションは、創業以来変わらない「速い・安い・いつでもどこでも同じ品質」という究極の利便性です。しかし、その上で、ターゲットとするセグメントごとに、提供する価値の側面を少しずつ変えてポジショニングを調整しています。- ファミリー層に対しては「楽しさ・エンターテインメント性」

- ビジネスパーソンに対しては「時間的価値・効率性」

- 若者層に対しては「圧倒的なコストパフォーマンス」

- マックカフェでは「手軽な贅沢・リラックスできる空間」

このように、中心となるブランドの軸はブラさずに、ターゲットに応じて提供価値のアクセントを変えることで、非常に幅広い顧客層の獲得に成功していると考えられます。

④ JINS

メガネ業界に革新をもたらしたJINS(ジンズ)は、リフレーミング(再定義)によるSTP分析で新たな市場を創造した事例として分析できます。

- S:セグメンテーション(市場の細分化)

従来のメガネ市場は、「視力矯正が必要な人」という機能的なニーズに基づいており、主に「近視・遠視・乱視の度数」といった軸で顧客が分類されていました。JINSは、この市場の捉え方を根本から変えました。- 新たなニーズ軸: JINSは、「視力矯正」という既存のニーズに加え、「PC作業による眼精疲労の軽減(ブルーライトカット)」「紫外線対策」「ファッションアイテムとして」といった、これまでメガネの主要なニーズとは考えられていなかった新しい切り口で市場を細分化しました。

- 価格感度: また、従来のメガネは高価で、一度作ると長く使うのが当たり前でした。JINSは、SPAモデルによって低価格を実現し、「手頃な価格で、気分や用途に合わせてメガネを買い替えたい」という価格に敏感な層を新たなセグメントとして捉えました。

- T:ターゲティング(狙う市場の決定)

JINSの画期的な点は、視力が良い人(非矯正者)をもターゲットに含めたことです。特に「JINS PC(現在のJINS SCREEN)」は、PCやスマートフォンを日常的に使うすべての人をターゲットとし、「目を守る」という新しい価値を提案しました。これにより、メガネ市場の潜在顧客を一気に拡大させることに成功しました。 - P:ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

JINSは、自社の立ち位置を従来の「メガネ屋」から再定義しました。- 差別化軸:

- 圧倒的な低価格と価格明瞭性: SPAモデルにより、高品質なメガネをレンズ代込みのワンプライス(例:5,000円から)という分かりやすい価格設定で提供。

- 機能性アイウェア: ブルーライトカット、花粉カット、ドライアイ対策など、視力矯正以外の「機能」を付加価値として提供。

- ファッション性: 多様なデザインのフレームをアパレル感覚で選べる楽しさを提供。

- ポジショニング: これにより、JINSは「視力矯正器具としての高価なメガネ」ではなく、「目を守り、ファッションも楽しむための機能性アイウェアを、手頃な価格で提供するブランド」という、まったく新しいポジションを確立しました。この市場の再定義こそが、JINSを業界のゲームチェンジャーへと押し上げた最大の要因と言えるでしょう。

- 差別化軸:

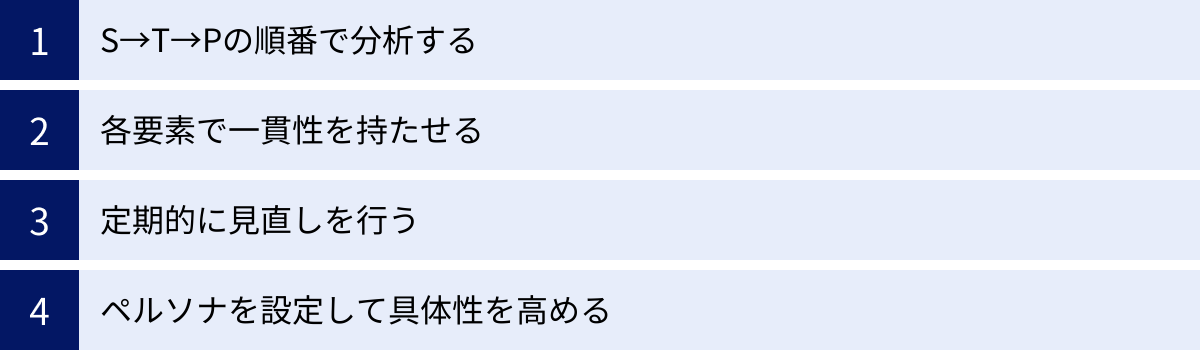

STP分析を成功させる4つの注意点

STP分析は非常に強力なフレームワークですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な注意点があります。やり方をただなぞるだけでは、机上の空論に終わってしまう危険性もあります。ここでは、STP分析を成功に導くための4つの実践的なポイントを解説します。

① S→T→Pの順番で分析する

これはSTP分析における最も基本的かつ重要なルールです。必ず「セグメンテーション(S)→ ターゲティング(T) → ポジショニング(P)」の順番を守って分析を進めることが不可欠です。この順番は、論理的な思考の流れそのものであり、これを崩すと分析全体が成り立たなくなります。

- S(セグメンテーション): まず市場全体を俯瞰し、どのような顧客グループが存在するのか、その地図を広げる作業です。

- T(ターゲティング): 広げた地図の中から、自社がどこへ向かうべきか、目的地を定める作業です。

- P(ポジショニング): 定めた目的地で、どのように振る舞い、自分の存在をアピールするか、戦略を立てる作業です。

この流れを無視して、例えばいきなりポジショニング(P)から考えてしまうとどうなるでしょうか。「他社にないユニークな製品を作ろう!」という思いつきからスタートすると、その製品を本当に求めている顧客(T)が市場に存在するのか、その市場規模は十分なのか(Sの視点)が全く考慮されません。結果として、誰にも響かない自己満足な製品が生まれ、マーケティング活動が空振りに終わるリスクが非常に高くなります。

また、セグメンテーション(S)を飛ばして、いきなりターゲティング(T)から始めるのも危険です。「20代の若者を狙おう!」と決めても、その「20代の若者」という市場が、実際にはどのような価値観やライフスタイルを持つ多様なグループ(セグメント)で構成されているのかを理解していなければ、効果的なアプローチはできません。

STP分析の強みは、市場の客観的な実態から出発し、論理を積み上げて戦略を構築していく点にあります。思い込みや希望的観測を排除し、事実に基づいて意思決定を行うためにも、S→T→Pという思考のステップを忠実に守ることが、成功への第一歩となるのです。

② 各要素で一貫性を持たせる

S、T、Pの各要素は、それぞれが独立した作業ではありません。これらは三位一体となって初めて機能する、密接に連携した一連のプロセスです。したがって、Sで定義したこと、Tで決定したこと、Pで設定したことの間に、一貫性、つまり論理的な繋がりがあることが極めて重要です。

一貫性がない戦略は、顧客に混乱を与えるだけでなく、社内のリソースを無駄にし、マーケティング活動全体の効果を著しく低下させます。

一貫性がない失敗例:

- S: 市場を細分化した結果、「価格よりも品質やステータスを重視する富裕層」というセグメントを見出した。

- T: この富裕層セグメントをターゲットに決定した。

- P: しかし、ポジショニング戦略として「業界最安値!」という低価格を前面に押し出してしまった。

この場合、ターゲット顧客(富裕層)が求める価値(品質、ステータス)と、企業が提供しようとしている価値(低価格)が全く一致していません。富裕層は低価格を求めていないため、このメッセージは響かないでしょう。それどころか、「安っぽいブランド」というネガティブな印象を与えかねません。また、社内でも「高品質な製品を作るべきか」「コストカットを徹底すべきか」で方針がブレてしまい、開発部門と営業部門が対立するといった事態も起こり得ます。

一貫性のある戦略を構築するためのチェックポイント:

- S→Tの連携: ターゲティングで選んだセグメントは、セグメンテーションで明らかになった市場構造や各セグメントの特性にきちんと基づいていますか?

- T→Pの連携: ポジショニングで打ち出す価値は、ターゲット顧客が本当に求めているベネフィットに応えるものになっていますか?そのメッセージは、ターゲット顧客に理解できる言葉で伝えられていますか?

- P→Sの連携(フィードバック): 設定したポジションは、セグメンテーションで定義した市場において、本当にユニークで魅力的なものになっていますか?

S・T・Pの各ステップが、一つの物語のようにスムーズに繋がっているかを常に意識し、全体として矛盾のない、一貫した戦略を練り上げることが成功の鍵です。

③ 定期的に見直しを行う

STP分析は、一度行ったらそれで終わり、というものではありません。ビジネスを取り巻く環境は、常に変化し続けています。市場、顧客、競合(3C)は生き物のように動いているため、一度完成させたSTP分析も時間と共に陳腐化していきます。

- 顧客ニーズの変化: ライフスタイルの変化、新しいテクノロジーの登場、社会情勢の変動などにより、顧客が製品やサービスに求める価値は変わっていきます。かつては有効だったセグメントが魅力を失ったり、新たなニーズを持つセグメントが出現したりします。

- 競合の動向: 競合他社が新しい製品を投入したり、新たな戦略を打ち出してきたりすることで、自社のポジションが相対的に変化します。昨日まで空白地帯だったポジションに、今日強力な競合が現れるかもしれません。

- 自社の変化: 自社の技術が進歩したり、ブランドイメージが変わったり、経営戦略が変更されたりすれば、狙うべきターゲットや取るべきポジションも変わる可能性があります。

こうした変化に対応せず、古いSTP分析に基づいた戦略を続けていると、徐々に市場の実態とのズレが大きくなり、業績の悪化に繋がります。

したがって、STP分析は定期的に見直し、必要に応じてアップデートしていくことが不可欠です。見直しのタイミングとしては、以下のようなものが考えられます。

- 定期的な見直し: 年度の事業計画やマーケティング計画を策定するタイミングなど、年に1回程度は定期的にレビューする。

- 状況に応じた見直し:

- 新製品・新サービスの開発に着手する時

- 売上やシェアが計画通りに進んでいない時

- 市場に大きな変化(法改正、技術革新など)があった時

- 強力な競合が出現した時

STP分析を静的な「計画書」ではなく、変化に対応するための動的な「ナビゲーションシステム」として捉え、常に最新の状態に保つという意識が、持続的な成功のためには欠かせません。

④ ペルソナを設定して具体性を高める

STP分析、特にターゲティングの段階では、「30代、男性、会社員、都市部在住」といったように、ターゲットをある程度の属性の集合体として捉えます。これは分析上は正しいのですが、このままではターゲットの人物像がやや抽象的で、チーム内でイメージを共有したり、顧客の感情に寄り添った施策を考えたりするのが難しい場合があります。

そこで非常に有効なのが、ターゲット・セグメントを象徴する、より具体的で詳細な架空の人物像「ペルソナ」を設定することです。

ペルソナには、単なる属性だけでなく、以下のようなリアリティのある情報を盛り込みます。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成

- パーソナリティ: 性格、価値観、口癖

- ライフスタイル: 1日の過ごし方、趣味、休日の過ごし方、情報収集の方法(よく見るWebサイトやSNSなど)

- 製品・サービスとの関わり: 抱えている悩みや課題、達成したい目標、購買に至るまでの思考プロセス

例えば、「健康志向の30代女性」というターゲットを、以下のようなペルソナに具体化します。

氏名: 佐藤 美咲(さとう みさき)

年齢: 32歳

職業: 都内のIT企業で働くマーケター(役職:リーダー)

年収: 600万円

ライフスタイル: 平日は多忙で自炊する時間はあまりない。週末はヨガに通ったり、友人とオーガニックレストランでランチをしたりしてリフレッシュ。情報収集は主にInstagramとニュースアプリ。

悩み: 仕事のストレスで肌荒れしやすく、食生活の乱れも気になっている。健康的な食事をしたいが、手間はかけたくない。多少高くても、質の良いもの、安心できるものを選びたいと思っている。

このようにペルソナを設定することで、抽象的だったターゲット顧客が、まるで実在する一人の人間のように生き生きと見えてきます。

ペルソナ設定のメリット:

- チーム内の認識統一: 「美咲さんならどう思うだろう?」「このデザインは美咲さんに響くかな?」といったように、ペルソナを共通言語として議論できるため、チーム全員が同じ顧客像を思い描きながら、一貫した方向性で企画や開発を進められます。

- 顧客視点の深化: 企業側の都合や思い込みではなく、「ペルソナの課題を解決するためには何が必要か?」という、真の顧客視点に立ったアイデアが生まれやすくなります。

- 意思決定の迅速化: 様々な施策のアイデアが出た際に、「それは美咲さんの課題解決に繋がるか?」という明確な判断基準ができるため、意思決定がスムーズになります。

STP分析で戦略の骨格を作り、ペルソナ設定でそれに血肉を通わせる。この組み合わせによって、分析はより実践的で血の通ったものとなり、成功の確率を大きく高めることができるでしょう。

STP分析とあわせて使いたい関連フレームワーク

STP分析は単体でも強力なツールですが、他のマーケティングフレームワークと組み合わせることで、その分析の精度と戦略の実用性をさらに高めることができます。STP分析はマーケティング戦略の中核に位置するため、その前工程(インプット)と後工程(アウトプット)を支えるフレームワークを理解し、連携させることが重要です。

| フレームワーク名 | 目的 | STP分析との関係性(活用タイミング) |

|---|---|---|

| 3C分析 | 外部環境(Customer: 市場・顧客、Competitor: 競合)と内部環境(Company: 自社)を分析し、事業の成功要因(KSF)を見つけ出す。 | STP分析の前工程。市場の機会や競合の強み・弱み、自社の強みを把握するために不可欠。STPのインプット情報を整理する。 |

| 4P分析 | Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4要素を組み合わせ、マーケティング戦略を具体的な実行計画(戦術)に落とし込む。 | STP分析の後工程。STPで定めたポジショニングを、具体的にどのように実現するかを計画するために用いる。 |

| SWOT分析 | 内部環境(Strengths: 強み、Weaknesses: 弱み)と外部環境(Opportunities: 機会、Threats: 脅威)を整理し、戦略の方向性を定める。 | STP分析の前工程。特に、自社の「強み」を活かせるセグメントやポジションを見つける(TとP)際に非常に有効。3C分析と補完関係にある。 |

| PEST分析 | Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)といったマクロ環境(自社ではコントロール不能な外部要因)の変化が事業に与える影響を分析する。 | STP分析の前工程。セグメンテーションの前提となる市場全体の将来性や、各セグメントの成長性を予測(6RのRate of Growth)する際に役立つ。 |

3C分析

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から外部環境と内部環境を分析し、事業成功の鍵となる要因(KSF: Key Success Factor)を導き出すフレームワークです。

- STP分析との関係: 3C分析は、STP分析を行うためのインプット情報を収集・整理する上で、最も基本的かつ重要なフレームワークです。

- Customer分析は、市場規模や成長性、顧客ニーズの変化を捉えることで、セグメンテーション(S)の切り口やターゲティング(T)における市場の魅力度評価(6R)の基礎データとなります。

- Competitor分析は、競合がどの市場でどのような戦略をとっているかを明らかにします。これは、ターゲティング(T)で競争の激しい市場を避けたり、ポジショニング(P)で競合との差別化を図ったりする上で不可欠な情報です。

- Company分析は、自社の強みや弱み、リソースを客観的に評価します。これにより、ターゲティング(T)で自社の強みを活かせる市場を選び、ポジショニング(P)でその強みを訴求できます。

3C分析を丁寧に行うことで、事実に基づいた精度の高いSTP分析が可能になります。

4P分析

4P分析(マーケティング・ミックス)は、STP分析で決定した戦略を具体的なアクションプランに落とし込むためのフレームワークです。Product(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・チャネル)、Promotion(販売促進)の4つの要素で構成されます。

- STP分析との関係: STP分析が「誰に(T)、どのような価値を(P)」という戦略を決めるのに対し、4P分析は「その戦略を、どのようにして実現するか」という戦術を具体化します。STP分析の後工程に位置づけられます。

- Product: ポジショニング(P)で定めた価値を実現するために、どのような機能、デザイン、品質の製品を開発すべきか。

- Price: ターゲット顧客(T)の価格感度や、ポジショニング(P)で目指すブランドイメージ(高級、手頃など)に合った価格はいくらか。

- Place: ターゲット顧客(T)が製品を購入しやすいように、どのような場所(店舗、ECサイト、代理店など)で提供すべきか。

- Promotion: ターゲット顧客(T)に自社のポジショニング(P)を効果的に伝えるために、どのような広告や広報、販売促進活動を行うべきか。

STPと4Pの間には強い一貫性が求められます。例えば、「高品質」というポジションを掲げているのに、製品(Product)が安っぽく、価格(Price)が安すぎ、販促(Promotion)で安売りを連呼していては、戦略全体が破綻してしまいます。STPで描いた設計図を、4Pというツールを使って正確に組み立てていくイメージです。

SWOT分析

SWOT分析は、自社を取り巻く環境を内部環境(Strengths: 強み、Weaknesses: 弱み)と外部環境(Opportunities: 機会、Threats: 脅威)の4つのカテゴリーに分けて分析し、戦略立案に役立てるフレームワークです。

- STP分析との関係: SWOT分析は、3C分析と同様にSTP分析の前工程で活用されます。特に、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、戦略の方向性を見出しやすくなります。

- 強み × 機会: 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に利用する戦略は何か? → この視点が、最も有望なターゲットセグメント(T)や、自社ならではのポジショニング(P)を見つけるヒントになります。

- 強み × 脅威: 自社の強みを使って、市場の脅威をどのように回避・克服するか?

- 弱み × 機会: 自社の弱みを克服して、市場の機会をどう活かすか?

- 弱み × 脅威: 最悪の事態を避けるために、どのような防衛策が必要か?

SWOT分析を通じて自社の現状を客観的に把握することで、「どの市場で戦うべきか(T)」「どのような武器で戦うべきか(P)」というSTP分析の精度を高めることができます。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールすることが難しいマクロレベルの外部環境を分析するフレームワークです。Politics(政治的要因)、Economy(経済的要因)、Society(社会的要因)、Technology(技術的要因)の4つの視点から、中長期的な市場の変化やトレンドを予測します。

- STP分析との関係: PEST分析は、STP分析のさらに前段階、市場全体の大きな流れを捉えるために用いられます。

- Politics: 法改正、税制の変更、政治の安定性など。(例:環境規制の強化は、エコ製品市場の機会を創出する)

- Economy: 経済成長率、金利、為替レート、個人消費の動向など。(例:景気後退は、低価格志向のセグメントを拡大させる)

- Society: 人口動態の変化、ライフスタイルの変化、価値観の多様化など。(例:高齢化の進展は、シニア向け市場の成長性を高める)

- Technology: 技術革新、デジタルトランスフォーメーションの進展など。(例:AI技術の発展は、新たなサービスやビジネスモデルを生み出す)

PEST分析から得られる知見は、セグメンテーション(S)を行う際の前提となる市場の将来像を描いたり、ターゲティング(T)で各セグメントの成長性(Rate of Growth)を評価したりする上で非常に重要なインプットとなります。より長期的で大きな視点を持つことで、STP分析が近視眼的なものになるのを防ぎます。

まとめ

本記事では、マーケティング戦略の根幹をなす「STP分析」について、その基本概念から具体的な実践方法、成功のための注意点、そして関連するフレームワークまで、網羅的に解説してきました。

STP分析とは、セグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(市場選定)、ポジショニング(立ち位置の明確化)という3つのステップからなる、論理的な思考フレームワークです。その本質は、多様化・複雑化する現代市場において、「選択と集中」を実践することにあります。

- まず、セグメンテーション(S)で市場の地図を広げ、顧客の多様なニーズを可視化します。

- 次に、ターゲティング(T)でその地図の中から自社の強みを最も活かせる目的地を選び抜きます。

- 最後に、ポジショニング(P)でその目的地において、競合にはない独自の旗を掲げ、自社の存在価値を顧客の心に刻み込みます。

このS→T→Pという一貫したプロセスを丁寧に踏むことで、企業は「顧客への深い理解」「競合との効果的な差別化」「自社の強みと進むべき道の明確化」という、事業を成功に導くための3つの大きなメリットを得られます。

しかし、STP分析は一度行えば終わりという静的なツールではありません。市場環境や顧客ニーズは絶えず変化するため、定期的に見直し、戦略をアップデートし続ける動的なプロセスとして捉えることが重要です。また、3C分析やSWOT分析といった他のフレームワークと連携させ、分析の精度を高めること、そしてペルソナ設定によってターゲット顧客の解像度を高めることで、その効果はさらに向上します。

「誰にでも売れる製品は、誰にも売れない製品になる」可能性がある現代において、STP分析は、自社の限られたリソースを最も効果的な場所に投下し、持続的な成長を遂げるための強力な羅針盤です。この記事が、皆さんのマーケティング活動をより戦略的で、成果の出るものへと導く一助となれば幸いです。