現代のマーケティングにおいて、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションの重要性はますます高まっています。しかし、Webサイト、実店舗、スマートフォンアプリ、SNSなど、顧客との接点が多様化・複雑化する中で、分断されたデータを統合し、顧客の全体像を把握することは容易ではありません。このような課題を解決するソリューションとして注目されているのが「CDP(カスタマーデータプラットフォーム)」です。

本記事では、CDPの基本的な概念から、なぜ今注目されているのかという背景、具体的な機能、そして混同されがちなMAやDMPといった他のマーケティングツールとの違いまで、網羅的に解説します。さらに、CDP導入のメリット・デメリット、成功させるためのステップ、そして自社に合ったツールの選び方まで、分かりやすく紐解いていきます。CDPについて深く理解し、自社のマーケティング戦略を次のレベルへと引き上げるための一助となれば幸いです。

目次

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)とは

CDP(Customer Data Platform)とは、直訳すると「顧客データ基盤」となり、その名の通り、企業が管理するあらゆる顧客データを収集・統合し、一元的に管理するためのプラットフォームを指します。CDPの最も重要な目的は、分断されがちな顧客データを統合することで、個々の顧客を深く、そして正確に理解することにあります。

現代の企業活動において、顧客データは様々な場所に散在しています。例えば、以下のようなデータが挙げられます。

- オンラインデータ

- Webサイトの閲覧履歴、滞在時間、クリック履歴

- スマートフォンアプリの利用ログ

- ECサイトでの購入履歴、カート投入情報

- メールマガジンの開封・クリック履歴

- SNSでの「いいね」やコメント、フォロー情報

- オンライン広告への接触・クリック履歴

- オフラインデータ

- 実店舗での購買履歴(POSデータ)

- コールセンターへの問い合わせ履歴、通話ログ

- セミナーやイベントへの参加履歴

- 営業担当者の訪問・商談記録(SFA/CRMデータ)

- アンケートの回答内容

これらのデータは、それぞれ異なるシステム(Web解析ツール、MAツール、CRMシステム、POSシステムなど)で管理されていることが多く、互いに連携されていない「サイロ化」という状態に陥りがちです。サイロ化された状態では、「ECサイトでAという商品を見ているユーザー」と「実店舗でA商品を購入した顧客」が同一人物であると認識できず、顧客の行動全体を捉えることができません。

CDPは、こうしたサイロ化されたデータを収集し、メールアドレス、会員ID、電話番号、Cookie ID、広告IDといった様々な識別子を元に「名寄せ」を行い、一人の顧客プロファイルとして統合します。これにより、「Aさんは先週、Web広告経由でサイトを訪れ、特定のワンピースを3回閲覧。昨日、実店舗に来店し、そのワンピースを購入した」といった、チャネルを横断した一連のカスタマージャーニーを可視化できるようになります。

このようにして構築された統合顧客プロファイルは、単に顧客を理解するためだけのものではありません。分析を通じて顧客を特定の条件でグループ分け(セグメンテーション)し、そのセグメントに対してMAツールや広告配信プラットフォーム、Web接客ツールなどと連携させることで、顧客一人ひとりに最適化されたマーケティング施策(One to Oneマーケティング)を実行するための「司令塔」としての役割を担います。

要約すると、CDPは「データを集める」「データを綺麗に整えて統合する」「データを分析して顧客を分類する」「他のツールにデータを渡してアクションを起こす」という一連の流れを担う、顧客データ活用のための中心的な基盤(ハブ)であると言えるでしょう。この顧客理解の深化こそが、現代の競争環境において持続的な成長を遂げるための鍵となります。

CDPが注目される3つの背景

なぜ今、多くの企業がCDPに注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化、消費者の行動変化、そして法規制の強化という、現代のビジネス環境を取り巻く3つの大きな変化が存在します。

① 顧客接点の多様化

一つ目の背景は、顧客と企業との接点(チャネル)が爆発的に増加し、複雑化したことです。かつて、顧客が商品やサービスに触れる主な場所は、テレビCMや新聞広告、そして実店舗が中心でした。しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、その状況は一変しました。

現代の顧客は、以下のように多種多様なチャネルを日常的に行き来しながら情報を収集し、購買を決定しています。

- デジタルチャネル

- PCサイト、スマートフォンサイト

- 公式アプリ

- SNS(Facebook, Instagram, X, LINEなど)

- 検索エンジン

- 動画プラットフォーム(YouTubeなど)

- メールマガジン、LINE公式アカウント

- オンライン広告

- オフラインチャネル

- 実店舗、ショールーム

- コールセンター、カスタマーサポート

- イベント、セミナー

- ダイレクトメール

これらのチャネルは、それぞれ異なる目的で導入され、多くの場合、管轄する部署や利用するシステムもバラバラです。例えば、Webサイトはマーケティング部がWeb解析ツールで、ECサイトの購買データはEC事業部がECシステムで、店舗のPOSデータは店舗運営部が管理し、コールセンターの応対履歴はカスタマーサポート部がCRMで管理している、といったケースは珍しくありません。

このように、各チャネルで顧客データが分断されてしまう「データのサイロ化」が深刻な問題となっています。サイロ化された状態では、ある顧客がオンラインでどのような行動を取り、オフラインで何を購入したのか、といったチャネルを横断した一連の動きを把握できません。結果として、顧客に対して一貫性のない、ちぐはぐなコミュニケーションを行ってしまうリスクが高まります。

例えば、ある顧客がECサイトで商品を購入した直後に、同じ商品の購入を促すWeb広告が表示されたり、店舗で会員登録したにもかかわらず、Webサイトでは新規顧客向けの案内が表示されたり、といった体験は顧客満足度を大きく損ないます。

このような課題を解決し、多様化したチャネル全体の顧客体験を最適化するためには、サイロ化したデータを一元的に統合し、顧客の全体像を360度から把握する必要があります。CDPは、このデータ統合を実現し、チャネル横断での一貫したコミュニケーションを可能にするための基盤として、その重要性が高まっています。

② Cookie規制の強化

二つ目の背景として、プライバシー保護意識の高まりを背景とした「Cookie規制の強化」が挙げられます。特に、Web広告のターゲティングなどで広く活用されてきた「サードパーティCookie」の利用が、近年急速に制限されています。

ここで、Cookieの種類について簡単に整理しておきましょう。

- ファーストパーティCookie: ユーザーが訪問しているWebサイトのドメインが直接発行するCookie。ログイン情報の維持やカート機能など、サイトの利便性向上に利用されます。

- サードパーティCookie: ユーザーが訪問しているサイトとは異なる、第三者のドメイン(主に広告配信事業者など)が発行するCookie。複数のサイトを横断してユーザーの行動を追跡し、興味関心に基づいた広告(ターゲティング広告)を配信するために利用されます。

これまで、多くの企業はサードパーティCookieを利用して、自社サイトを訪れたことがない潜在顧客に対しても、その興味関心に合わせた広告を配信してきました。しかし、この仕組みが「ユーザーのプライバシーを侵害するのではないか」という懸念から、世界的に規制が強化される流れとなっています。

代表的な動きとしては、Apple社がブラウザSafariに搭載したITP(Intelligent Tracking Prevention)機能により、サードパーティCookieの利用が大幅に制限されました。また、Google社もブラウザChromeにおいて、サードパーティCookieを段階的に廃止する方針を表明しています。

このような「Cookieレス時代」の到来は、従来のデジタルマーケティングの手法に大きな影響を与えます。サードパーティCookieに依存したリターゲティング広告や、新規顧客向けのターゲティング広告の効果は著しく低下し、広告の効果測定も困難になります。

そこで代替案として注目されているのが、顧客の同意に基づいて自社で直接収集した「ファーストパーティデータ」の活用です。自社のWebサイトやアプリ、店舗などで得られる購買履歴や行動履歴、会員情報といったファーストパーティデータは、サードパーティCookieの規制を受けません。この質の高いデータを活用することで、より顧客のインサイトに根ざした、精度の高いマーケティングが可能になります。

CDPは、まさにこのファーストパーティデータを中心に、オンライン・オフライン問わずあらゆる顧客データを収集・統合するためのプラットフォームです。CDPを導入することで、企業はCookie規制という逆風の中でも、自社のデータ資産を最大限に活用し、持続可能なマーケティング活動を行うための基盤を築くことができます。

③ 顧客体験(CX)の重要性の高まり

三つ目の背景は、製品の機能や価格だけで差別化することが困難になり、「顧客体験(CX: Customer Experience)」の重要性が飛躍的に高まっていることです。顧客体験とは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでの一連のプロセスにおいて、企業とのすべての接点で感じる「感情的な価値」や「満足度」の総体を指します。

情報が溢れ、多くの市場で製品やサービスのコモディティ化が進む現代において、顧客は単に「良いモノ」を求めているだけではありません。「自分を理解してくれている」「特別な対応をしてもらえた」「ストレスなく快適に購入できた」といった、ポジティブな体験そのものに価値を感じ、その体験を提供してくれる企業やブランドを支持する傾向が強まっています。

優れた顧客体験は、顧客満足度やブランドへの愛着(ロイヤルティ)を高め、結果としてリピート購入や顧客単価の向上、さらには好意的な口コミによる新規顧客の獲得といった、企業の長期的な成長に繋がります。このため、多くの企業がCX向上を経営の最重要課題の一つとして掲げるようになりました。

そして、優れたCXを提供するための絶対的な前提条件となるのが、「顧客を深く、正しく理解すること」です。顧客が今どのような状況にあり、何を求めているのかを理解しなければ、最適なタイミングで最適な情報やサービスを提供することはできません。

ここでCDPが決定的な役割を果たします。CDPによって統合された顧客プロファイルは、顧客一人ひとりの興味関心、購買履歴、行動パターンを浮き彫りにします。

- 「この顧客は、特定の商品を何度も見ているが、購入には至っていない。何か迷っているのかもしれない」

- 「この顧客は、高価格帯の商品を定期的に購入してくれる優良顧客だ」

- 「この顧客は、最近サイトへのアクセスが途絶えており、離反の兆候がある」

こうしたインサイトに基づき、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされたアプローチが可能になります。例えば、購入を迷っている顧客には背中を押すクーポンを提示したり、優良顧客には限定イベントへ招待したり、離反しそうな顧客には特別なオファーで引き止めたり、といった施策が考えられます。

このように、CDPは顧客理解を深化させ、データに基づいたパーソナライゼーションを実現することで、CX向上に不可欠な基盤となります。 顧客とのあらゆる接点において一貫性のある、心地よい体験を提供し、長期的な関係を築いていく上で、CDPの存在は不可欠なものとなっているのです。

CDPの主な4つの機能

CDPは、顧客データを活用したマーケティングを実現するための多岐にわたる機能を備えていますが、その中核となるのは「収集・蓄積」「統合」「分析・セグメンテーション」「外部ツールとの連携」という4つの機能です。これらの機能が連携して働くことで、CDPはその価値を最大限に発揮します。

① データの収集・蓄積

CDPのすべての活動の出発点となるのが、社内外に散在する多種多様な顧客データを収集し、一箇所に蓄積する機能です。この機能がなければ、後のデータ統合や分析は始まりません。CDPは、様々なデータソースに柔軟に対応できるコネクタ(接続口)を備えています。

主な収集対象となるデータソースには、以下のようなものが含まれます。

- Web・アプリ行動データ: Webサイトやスマートフォンアプリに専用のタグ(SDK: Software Development Kit)を埋め込むことで、ユーザーの閲覧ページ、クリック、滞在時間、検索キーワードといった行動ログをリアルタイムに収集します。

- CRM/SFAデータ: Salesforceに代表される顧客関係管理(CRM)システムや営業支援(SFA)システムとAPI(Application Programming Interface)連携し、顧客の基本情報、商談履歴、問い合わせ履歴などを取り込みます。

- MAデータ: MarketoやHubSpotといったマーケティングオートメーション(MA)ツールから、メールの開封・クリック履歴やフォームの入力情報などを収集します。

- POS・購買データ: 実店舗のPOSシステムやECサイトの基幹システムから、誰が・いつ・どこで・何を・いくらで購入したかという詳細な購買データを収集します。

- 広告プラットフォームデータ: Google広告やFacebook広告などのプラットフォームと連携し、広告の表示回数、クリック、コンバージョンといったデータを収集します。

- その他のデータ: 必要に応じて、オフラインのイベント参加者リストやアンケート回答データなどを、CSVファイルのアップロードといった形で手動または定期的に取り込むことも可能です。

CDPのデータ収集機能の重要な特徴は、データの鮮度、すなわち「リアルタイム性」にあります。顧客がWebサイトを閲覧している「今、この瞬間」の行動データを即座に捉え、次のアクションに繋げられるかどうかは、マーケティング施策の成否を大きく左右します。例えば、「商品をカートに入れたが購入せずにサイトを離れようとしている」という行動をリアルタイムで検知し、その瞬間に離脱防止のポップアップを表示するといった施策は、リアルタイムなデータ収集能力があってこそ実現できます。

このように、CDPは企業のあらゆる顧客接点からデータを吸い上げ、巨大なデータレイク(データの湖)に蓄積する、強力なデータ収集エンジンとしての役割を果たします。

② データの統合

収集・蓄積されただけのデータは、まだ単なる情報の断片に過ぎません。CDPの核となる価値は、これらのバラバラなデータを「一人の顧客」という軸で紐付け、統合された顧客プロファイルを生成する機能にあります。このプロセスは「顧客ID統合」や「名寄せ」とも呼ばれます。

異なるデータソースでは、同じ顧客が異なるIDで管理されています。

- Webサイトでは、ブラウザのCookie ID

- スマホアプリでは、デバイスIDや広告ID

- ECサイトでは、会員IDやメールアドレス

- 実店舗では、ポイントカードIDや電話番号

CDPは、これらの異なるIDを統合するためのルール(マッチングキー)を設定し、同一人物のデータであると判断されたものを一つにまとめ上げます。例えば、「メールアドレス」や「電話番号」といった、個人に紐づく確度の高い情報をキーとして、複数のIDを紐付けていきます。「このCookie IDを持つ匿名ユーザーが、会員登録フォームにこのメールアドレスを入力した」という情報があれば、それ以前のWeb行動履歴と、会員登録後の購買履歴が同一人物のものとして繋がるわけです。

この統合プロセスを通じて、チャネルを横断した顧客の行動履歴が一つの時系列データとして可視化され、いわゆる「顧客の360度ビュー」が実現します。

さらに、データの統合プロセスにおいては、「データクレンジング」も重要な役割を果たします。データクレンジングとは、データの品質を向上させるための処理であり、具体的には以下のような作業が含まれます。

- 重複データの削除: 同じ顧客が複数の会員IDで登録されている場合に、一つにまとめる。

- 表記の揺れの統一: 「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」、「東京都千代田区」と「千代田区」といった表記を統一する。

- データの正規化: データのフォーマットを揃える(例:電話番号のハイフンの有無を統一)。

- 欠損データの補完: 不足している情報を他のデータから推測して補う。

このような地道な作業を経て、初めて分析や施策活用に耐えうる、クリーンで信頼性の高い統合顧客データベースが完成します。精度の高いデータ統合機能こそが、CDPを単なるデータ置き場(データウェアハウス)と一線を画す、決定的な特徴と言えます。

③ データの分析・セグメンテーション

クリーンに統合された顧客データは、分析とセグメンテーションのフェーズで初めて意味を持ちます。CDPは、蓄積されたデータを活用して顧客を深く理解し、マーケティング施策の対象となる特定の顧客グループを作成するための強力な分析・セグメンテーション機能を備えています。

分析機能

CDPには、専門的なデータサイエンティストでなくても、マーケターが直感的に操作できる分析機能が搭載されていることが多く、以下のような分析が可能です。

- RFM分析: 顧客の「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標で顧客をランク付けし、優良顧客や離反予備軍などを可視化する古典的かつ強力な分析手法。

- カスタマージャーニー分析: 顧客が初回接点から購入、リピートに至るまでの行動パスを分析し、離脱しやすいポイントや貢献度の高いチャネルを特定する。

- 機械学習による予測分析: 一部の高度なCDPでは、AI/機械学習モデルを活用し、「次に購入する可能性が高い顧客」「近いうちに解約しそうな顧客」「特定の商品に興味を持つ可能性が高い顧客」といった未来の行動を予測することも可能です。

セグメンテーション機能

分析によって得られたインサイトを元に、特定の条件に合致する顧客を抽出してグループ化するのがセグメンテーションです。CDPでは、蓄積されたあらゆるデータを組み合わせて、非常に柔軟かつ精緻なセグメントを作成できます。

- 「過去30日以内に3回以上サイトを訪問し、かつ購入金額が5万円以上のロイヤル顧客」

- 「特定の商品カテゴリーを閲覧したが、過去90日間購入がない、購入検討中の顧客」

- 「メールマガジンは開封するが、クリックはしない、潜在的な興味を持つ顧客」

- 「前回の購入から180日以上経過している、離反リスクの高い顧客」

このように作成されたセグメントは、後のマーケティング施策のターゲットリストとなります。マス(大衆)向けの画一的なアプローチではなく、顧客の状況やニーズに合わせた的確なアプローチを可能にするためには、この精度の高いセグメンテーションが不可欠です。セグメントは一度作成して終わりではなく、顧客の行動変化に応じて動的に更新され、常に最新の状態で施策に活用されます。

④ 外部ツールとの連携

CDPの最後の重要な機能は、作成した顧客セグメントや統合データを、実際にマーケティング施策を実行する外部のツール(アクティベーションツール)に連携する機能です。CDPはそれ自体でメールを配信したり広告を出稿したりする機能は持たないことが多く、あくまでデータ活用の「ハブ」や「司令塔」として機能します。

CDPで作成した精緻な顧客リストを、適切なチャネルのツールに受け渡すことで、初めてデータに基づいたパーソナライズ施策が実現します。

主な連携先ツールには、以下のようなものがあります。

- MA(マーケティングオートメーション)ツール: 「購入検討中の顧客」セグメントに、商品の詳細情報や利用者の声を記載したステップメールを自動配信する。

- 広告配信プラットフォーム(DSP/SNS広告など): 「優良顧客」セグメントのデータを元に、類似した特徴を持つユーザー層にアプローチする類似(Look-alike)広告を配信する。また、「既存顧客」セグメントを広告配信対象から除外し、無駄な広告費を削減する。

- Web接客・パーソナライゼーションツール: 「ロイヤル顧客」セグメントのユーザーがサイトを訪問した際に、特別な感謝メッセージや限定オファーをポップアップで表示する。

- CRM/SFAシステム: 「離反リスクの高い顧客」セグメントの情報を営業担当者に通知し、プロアクティブなフォローを促す。

- BI(ビジネスインテリジェンス)ツール: CDPの統合データをBIツールに連携し、より高度で視覚的なダッシュボードを作成して、経営層へのレポーティングに活用する。

CDPの価値は、どれだけ多くの外部ツールと、どれだけスムーズに(リアルタイムに)データ連携できるかに大きく左右されます。多くのCDPツールは、主要なマーケティングツールとの連携コネクタを標準で用意しており、コーディング不要で簡単にデータ連携を設定できます。この連携の柔軟性と拡張性が、CDPがマーケティングテクノロジースタックの中心に位置づけられる理由です。

CDPと他のツールとの違い

CDPについて学ぶ際、多くの人がDMP、MA、CRMといった他のマーケティング関連ツールとの違いに混乱します。これらのツールはそれぞれ異なる目的と役割を持っており、その違いを正確に理解することは、CDPの価値を正しく認識し、自社のマーケティングスタックを適切に設計する上で非常に重要です。

DMPとの違い

CDPと最も混同されやすいのがDMP(Data Management Platform)です。どちらも「データを管理するプラットフォーム」という点では共通していますが、その目的、扱うデータの種類、データの保有期間において明確な違いがあります。

| 比較軸 | CDP (Customer Data Platform) | DMP (Data Management Platform) |

|---|---|---|

| 扱うデータの種類 | 主にファーストパーティデータ(個人を特定できる情報を含む) | 主にサードパーティデータ(匿名化されたオーディエンスデータ) |

| データの保有期間 | 無期限(永続的に顧客データを蓄積) | 比較的短期(Cookieの有効期限に依存) |

| 主な利用目的 | 顧客理解の深化、One to Oneマーケティング、LTV向上 | 新規顧客獲得のための広告配信のターゲティング最適化 |

扱うデータの種類

最大の違いは、扱うデータの種類にあります。

- CDP: 主にファーストパーティデータ(自社で収集した顧客データ)を扱います。これには、氏名、メールアドレス、電話番号といった個人を特定できる情報(PII: Personally Identifiable Information)が含まれます。オンラインの行動履歴からオフラインの購買履歴まで、顧客に関するあらゆるデータを統合し、個々の顧客プロファイルを構築します。

- DMP: 主にサードパーティデータを扱います。これは、自社サイト以外の様々なWebサイトから収集された、Cookieベースの匿名化された行動履歴データ(オーディエンスデータ)です。DMPは個人を特定する情報を持たず、「30代男性、車に興味あり」といった匿名のセグメント情報を管理します。

簡単に言えば、CDPは「顔の見える個客」のデータを扱い、DMPは「顔の見えない群衆(オーディエンス)」のデータを扱うと理解すると分かりやすいでしょう。

データの保有期間

データの保有期間も異なります。

- CDP: 顧客との長期的な関係構築を目的とするため、データは永続的に蓄積されます。過去の購買履歴や行動履歴を長期間にわたって分析することで、顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化することを目指します。

- DMP: サードパーティCookieに依存しているため、そのデータの有効期間は比較的短期です。Cookieには有効期限があり、ユーザーがCookieを削除すればデータは失われます。主に短期的な広告キャンペーンのために利用されることが多く、データの永続的な蓄積は目的としていません。

主な利用目的

利用目的も明確に分かれます。

- CDP: 統合された顧客データを活用し、既存顧客一人ひとりへの理解を深め、パーソナライズされたコミュニケーションを通じて顧客エンゲージメントやLTV(顧客生涯価値)を向上させることが主な目的です。CRM領域に近い、深い顧客関係の構築に主眼が置かれています。

- DMP: 匿名のオーディエンスデータを活用し、自社の商品やサービスに興味を持ちそうな潜在顧客層に効率的に広告を配信することが主な目的です。主に新規顧客獲得のための広告施策で利用されます。

近年では、ファーストパーティデータを活用できる「プライベートDMP」と呼ばれるソリューションも登場しており、CDPとの境界は曖昧になりつつあります。しかし、基本的な思想として「個客」に焦点を当てるのがCDP、「オーディエンス」に焦点を当てるのがDMPという違いは依然として重要です。

MAとの違い

MA(Marketing Automation)は、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化し、効率化するためのツールです。シナリオに基づいたメールの自動配信、Webサイト上でのポップアップ表示、スコアリングによる見込み客の評価などが主な機能です。

CDPとMAの関係は、CDPが「データを統合・分析する基盤(頭脳)」であり、MAが「施策を実行する手足(実行部隊)」と捉えると理解しやすくなります。

- CDPの役割: 様々なチャネルから顧客データを収集・統合し、「このセグメントの顧客には、このタイミングでこの情報を提供すべき」という「誰に(Who)」「何を(What)」「いつ(When)」という戦略を立案するためのデータを提供します。

- MAの役割: CDPから受け取ったセグメント情報(誰に)と施策の指示(何を・いつ)に基づき、メール配信やWeb接客といった具体的なアクション(How)を自動で実行します。

MAも顧客データを扱いますが、その範囲は主にメールアドレスや自社サイトの行動履歴など、MAツール自身が収集できるデータに限られることが多く、オフラインデータや他システムのデータまでを統合するのは得意ではありません。

CDPとMAを連携させることで、MA単体では実現できない、より高度なパーソナライゼーションが可能になります。例えば、CDPで「実店舗での購買履歴」と「Webサイトでの閲覧履歴」を統合し、「過去にAという商品を購入し、現在Bという関連商品をWebで見ている顧客」というセグメントを作成します。そして、このセグメント情報をMAに連携し、「B商品の使い方やA商品との組み合わせを紹介するメールを自動配信する」といった、チャネルを横断した精緻なシナリオを実行できます。CDPはMAの能力を最大限に引き出すための、強力な燃料供給装置と言えるでしょう。

CRMとの違い

CRM(Customer Relationship Management)は、日本語では「顧客関係管理」と訳され、主に既存顧客との関係を維持・向上させるためのツールです。顧客の基本情報、購入履歴、問い合わせ履歴、営業担当者のコンタクト履歴などを一元管理し、主に営業部門やカスタマーサポート部門で利用されます。

CDPとCRMはどちらも既存顧客データを扱いますが、そのデータの範囲と目的に違いがあります。

- データの範囲:

- CRM: 主に企業と顧客との直接的なやり取り(インタラクション)に関するデータを管理します。営業担当者の報告、コールセンターの応対記録、契約情報などが中心です。

- CDP: CRMが管理するデータに加え、Webサイトの行動履歴、アプリの利用ログ、広告接触履歴といった、顧客が直接企業とやり取りしていない匿名の行動データまでをも含めて、より広範なデータを収集・統合します。

- 主な目的:

- CRM: 顧客とのやり取りを記録・管理し、営業活動やサポート業務を効率化・高度化することが主目的です。

- CDP: あらゆるデータを統合して顧客の全体像(360度ビュー)を把握し、マーケティング施策の精度を高めることが主目的です。

CDPとCRMは競合するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。CDPが収集・統合した「Webサイトで特定の製品ページを何度も見ている」という行動データをCRMに連携すれば、営業担当者はその顧客に電話をかける前に、顧客の興味関心を把握した上で、より的確な提案ができます。逆に、CRMに記録された「顧客が電話で〇〇について不満を漏らしていた」という情報をCDPに連携すれば、その顧客をマーケティングキャンペーンの対象から一時的に外すといった配慮が可能になります。

CDPは、CRM、MA、DMPなど、様々なマーケティングツールの中間に位置し、それらのツールに質の高いデータを提供することで、全体の効果を最大化させるハブの役割を担うのです。

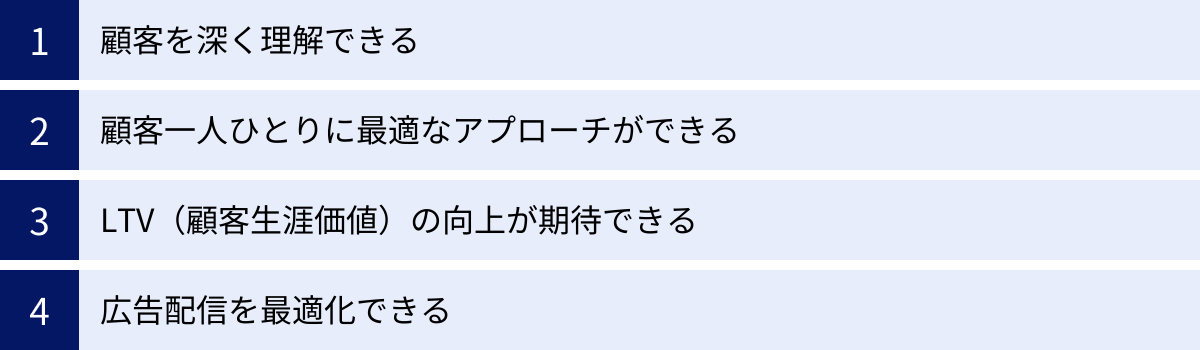

CDPを導入するメリット

CDPを導入し、顧客データを統合・活用することは、企業に多くのメリットをもたらします。それは単なる業務効率化に留まらず、マーケティング活動の質そのものを変革し、企業の競争力を高める力を持っています。

顧客を深く理解できる

CDP導入の最も根源的なメリットは、これまで見えていなかった顧客の全体像を可視化し、一人ひとりの顧客を深く、多角的に理解できるようになることです。

多くの企業では、顧客データがチャネルごと、部門ごとにサイロ化(分断)されています。Webサイトのアクセス解析データ、ECサイトの購買データ、実店舗のPOSデータ、コールセンターの応対履歴などが別々に管理されているため、顧客の行動を断片的にしか捉えることができませんでした。

CDPはこれらのデータを「個客」単位で統合します。これにより、以下のようなことが可能になります。

- カスタマージャーニーの可視化: ある顧客が「SNS広告で商品を知り → Webサイトで詳細を比較検討し → 実店舗で実物を確認し → ECサイトで購入した」といった、チャネルを横断した一連の行動プロセスを時系列で追跡できます。これにより、顧客がどのような経路を辿って購買に至るのか、どのチャネルが購買に最も貢献しているのかといったインサイトが得られます。

- 顧客インサイトの発見: 統合されたデータを分析することで、これまで気づかなかった顧客のニーズや行動パターンを発見できます。「特定の商品Aを購入した顧客は、3ヶ月後に商品Bを購入する傾向が強い」「冬生まれの顧客は、特定の色を好む傾向がある」といった相関関係が見つかれば、それは新たなマーケティング施策のヒントになります。

- 顧客の状況のリアルタイム把握: 顧客が今、購買プロセスのどの段階にいるのか(認知、興味、比較検討、購買、利用など)をデータに基づいて把握できます。これにより、顧客の状況に合わせた適切なコミュニケーションが可能になります。

CDPによって得られる顧客の360度ビューは、あらゆるマーケティング施策の土台となる「顧客理解」の解像度を飛躍的に高めます。 勘や経験だけに頼るのではなく、データという客観的な事実に基づいて顧客を理解することが、効果的なマーケティングの第一歩です。

顧客一人ひとりに最適なアプローチができる

顧客理解が深まることで、次に実現できるのが顧客一人ひとりのニーズや興味、状況に合わせた最適なアプローチ、すなわち「One to Oneマーケティング」の実践です。

従来のマスマーケティングでは、すべての顧客に対して同じメッセージ、同じタイミングでアプローチするのが一般的でした。しかし、顧客の価値観が多様化した現代において、このような画一的なコミュニケーションは効果が薄れ、時には顧客に「自分には関係ない情報だ」と無視されたり、不快感を与えたりするリスクさえあります。

CDPを活用することで、精緻なセグメンテーションに基づいたパーソナライズ施策が可能になります。

- セグメント別のコミュニケーション: 「初回購入者」「リピーター」「優良顧客」「離反予備軍」といったセグメントごとに、メッセージの内容や提供するオファーを変えることができます。例えば、初回購入者には感謝のメッセージと使い方のヒントを、優良顧客には新商品の先行案内や限定クーポンを送るといった出し分けが可能です。

- 行動トリガーの施策: 顧客の特定の行動をきっかけ(トリガー)として、自動でアプローチを実行できます。「商品をカートに入れたままサイトを離脱した顧客」に対して、1時間後にリマインドメールを送る。「特定のヘルプページを閲覧した顧客」に対して、関連するFAQをポップアップで表示する、といった施策が考えられます。

- チャネルを横断した一貫性のある体験: 顧客がどのチャネルに接触しても、統合されたデータに基づいて一貫した対応ができます。例えば、コールセンターのオペレーターは、顧客が直前にWebサイトで何を見ていたかを把握した上で応対できます。Webサイトでは、実店舗での購買履歴に基づいたおすすめ商品を表示できます。

このようなパーソナライズされたアプローチは、顧客に「自分のことを理解してくれている」という特別な体験を提供し、エンゲージメントと満足度を大きく向上させます。

LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できる

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの期間に、自社にもたらす利益の総額を指します。企業の持続的な成長のためには、新規顧客を獲得し続けることと同じか、それ以上に、既存顧客との良好な関係を維持し、LTVを高めていくことが重要です。

CDPは、LTV向上に多角的に貢献します。

- アップセル・クロスセルの促進: 顧客の購買履歴や行動履歴を分析することで、次におすすめすべき商品(アップセル:より高価な商品、クロスセル:関連商品)を高い精度で予測できます。この予測に基づいたレコメンデーションは、顧客単価の向上に繋がります。

- 顧客ロイヤルティの向上: 前述の通り、パーソナライズされた優れた顧客体験は、顧客満足度とブランドへの愛着(ロイヤルティ)を高めます。ロイヤルティの高い顧客は、継続的に商品を購入してくれるだけでなく、価格競争にも巻き込まれにくくなります。

- 解約・離反の防止(チャーンレートの低減): CDPのデータ分析により、「サイトへのアクセス頻度が低下している」「メールの開封率が下がっている」といった、顧客が離反する前の兆候を早期に検知できます。この離反予備軍セグメントに対して、特別なオファーを提供したり、アンケートで不満点を聞き出したりといった先手の施策を打つことで、解約・離反を防ぎ、LTVの低下を食い止めることができます。

CDPは、顧客との関係を「点」ではなく「線」で捉え、長期的な視点で価値を最大化していくための戦略的な基盤となるのです。

広告配信を最適化できる

CDPは、CRM領域だけでなく、広告配信という新規顧客獲得の領域においても大きなメリットをもたらします。特に、Cookie規制が強化される中で、その価値はますます高まっています。

- 高精度なターゲティング広告: CDPに蓄積された質の高いファーストパーティデータ(購買データや行動データ)を広告配信プラットフォームに連携することで、非常に精度の高いターゲティングが可能になります。例えば、「過去に高価格帯の商品を購入した優良顧客」のデータを用いて、その人たちと行動特性が似ているユーザー層に広告を配信する類似(Look-alike)オーディエンス配信は、コンバージョン率の高い潜在顧客に効率的にアプローチできる強力な手法です。

- 広告費の削減: 既存顧客や、既にコンバージョンに至った顧客のリストを広告配信の対象から除外(除外配信)することができます。これにより、関係のない相手に広告を表示し続けるといった無駄な広告費を削減し、広告費用対効果(ROAS)を改善できます。

- Cookieレス時代への対応: サードパーティCookieへの依存から脱却し、自社が保有するファーストパーティデータを活用した持続可能な広告戦略を構築できます。これは、今後のデジタル広告において企業の競争力を左右する重要な要素となります。

このように、CDPは顧客との関係構築から広告最適化まで、マーケティングファネルのあらゆる段階でその価値を発揮し、企業の成長を力強く後押しします。

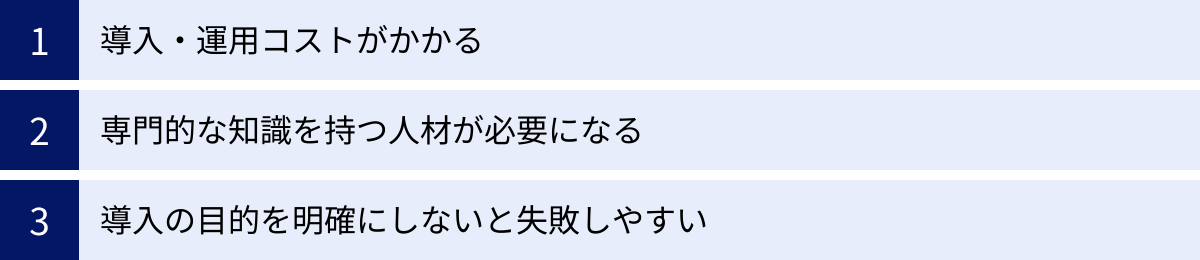

CDP導入のデメリット・注意点

CDPは非常に強力なツールですが、その導入と運用は決して簡単なものではありません。「魔法の杖」のように、導入すれば自動的に成果が出るわけではなく、いくつかの課題や注意点を理解した上で、戦略的に取り組む必要があります。導入を検討する際には、以下のデメリットや注意点を十分に認識しておくことが重要です。

導入・運用コストがかかる

CDPの導入には、相応のコストが伴います。これは金銭的なコストと、人的なコストの両方を含みます。

- 金銭的コスト:

- ツールライセンス費用: CDPツールの利用料です。料金体系はツールによって様々ですが、蓄積するデータ量や顧客プロファイル数、利用する機能に応じて変動する月額課金制が一般的です。高機能なCDPの場合、初期費用で数百万円、月額費用で数十万円から数百万円以上かかることも珍しくありません。

- 導入支援・開発費用: CDPを導入し、既存の各種システム(CRM、MA、POSなど)と連携させるためには、初期設定や開発作業が必要です。これを自社で行うリソースがない場合、ツールベンダーや外部のSIer(システムインテグレーター)に依頼することになり、別途コンサルティング費用や開発費用が発生します。

- 人的コスト(工数):

- 導入プロジェクトの工数: 導入目的の策定、要件定義、ツール選定、社内調整など、導入プロジェクトを推進するためには、担当部署のメンバーが多くの時間を費やす必要があります。

- 運用工数: CDPは導入して終わりではありません。継続的にデータを分析し、セグメントを作成・更新し、施策を企画・実行・評価するというPDCAサイクルを回していくためには、専任の担当者やチームが必要となり、その人件費も考慮しなければなりません。

これらのコストは決して小さくないため、投資対効果(ROI)を事前にしっかりとシミュレーションし、経営層の理解を得た上でプロジェクトを進めることが不可欠です。

専門的な知識を持つ人材が必要になる

CDPを真に活用し、成果に繋げるためには、単にツールを操作できるだけでなく、データ、マーケティング、テクノロジーに関する複合的なスキルを持つ人材が必要になります。

- データサイエンティスト/データアナリスト: 統合された膨大なデータを分析し、ビジネスに繋がる意味のある知見(インサイト)を抽出するスキル。統計学の知識や分析ツールの操作スキルが求められます。

- データエンジニア: 各種データソースからCDPへデータを正しく連携させ、データの品質を維持・管理するための技術的なスキル。API連携やデータベースに関する知識が必要です。

- デジタルマーケター: データから得られたインサイトを元に、具体的なマーケティング施策(どのセグメントに、どのチャネルで、どのようなメッセージを送るか)を企画・実行するスキル。MAや広告運用に関する知識が求められます。

多くの場合、一人の人間がこれらすべてのスキルを高いレベルで兼ね備えていることは稀です。そのため、それぞれの専門性を持つメンバーで構成されたチームを組成することが理想的ですが、こうした人材の採用や育成は容易ではありません。

「高機能なCDPを導入したものの、使いこなせる人材がおらず、宝の持ち腐れになってしまう」というのは、CDP導入における最も典型的な失敗パターンの一つです。自社のリソースだけで対応が難しい場合は、ツールベンダーが提供する運用支援サービスや、外部の専門コンサルタントの活用も視野に入れる必要があります。

導入の目的を明確にしないと失敗しやすい

上記の二つの注意点にも関連しますが、CDP導入プロジェクトにおける最大の失敗要因は、「何のためにCDPを導入するのか」という目的が曖昧なままプロジェクトを進めてしまうことです。

「競合が導入したから」「データを一元管理すれば何か良いことがあるだろう」といった漠然とした動機で導入を進めると、ほぼ間違いなく失敗します。CDPはあくまで課題解決のための「手段」であり、導入そのものが「目的」ではありません。

導入に失敗しないためには、プロジェクトの開始前に、以下の点を徹底的に議論し、明確に定義する必要があります。

- ビジネス上の課題(KGI): 自社が現在抱えている最も重要なビジネス課題は何か?(例:「新規顧客の獲得コストが高騰している」「リピート率が低下している」「顧客単価が伸び悩んでいる」など)

- マーケティング上の課題: そのビジネス課題を引き起こしているマーケティング上の問題点は何か?(例:「顧客の解約予測ができず、効果的な引き止め策が打てていない」「Webと店舗で顧客情報が分断され、一貫したアプローチができていない」など)

- CDPで達成したい目標(KPI): CDPを導入することで、その課題をどのように解決し、どのような数値をどれだけ改善したいのか?(例:「解約率を前年比で10%改善する」「Web経由での店舗送客数を15%増加させる」「クロスセルによる顧客単価を5%向上させる」など)

このように、具体的かつ測定可能な目標を設定することで、初めてCDPにどのような機能が必要か、どのデータを収集・統合すべきか、どのような運用体制を組むべきか、といった具体的な要件が見えてきます。 目的が曖昧なままでは、ツール選定の基準も定まらず、導入後の成果を評価することもできません。CDP導入の成否は、この最初の戦略設計フェーズで9割が決まると言っても過言ではないでしょう。

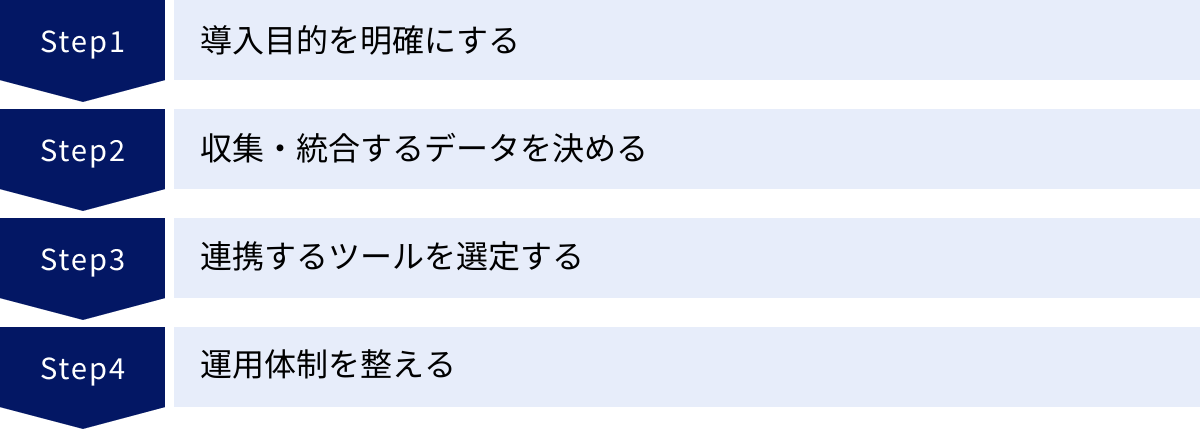

CDP導入を成功させる4つのステップ

CDPの導入は大規模なプロジェクトであり、成功のためには計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、CDP導入を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

① 導入目的を明確にする

すべての始まりは、「なぜCDPを導入するのか」「CDPを使って何を成し遂げたいのか」という目的を明確にすることです。これは前述の注意点でも触れた、最も重要なステップです。

このステップでは、まず自社が抱えるビジネス上・マーケティング上の課題を洗い出します。

- 「顧客のLTVが低い」

- 「チャネルごとに顧客へのアプローチがバラバラで、顧客体験を損ねている」

- 「Cookie規制により、広告のターゲティング精度が落ちてきた」

- 「データが散在していて、精度の高い分析ができない」

次に、これらの課題の中から、CDPを導入することで解決したい優先課題を絞り込みます。そして、その課題解決の達成度を測るための具体的な目標、すなわちKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。

- KGIの例: 「年間LTVを前年比で10%向上させる」

- KPIの例: 「顧客の解約率を5%低減する」「クロスセル率を3%向上させる」「優良顧客セグメントからの売上比率を20%にする」

この目的と目標は、マーケティング部門だけでなく、営業、IT、カスタマーサポート、さらには経営層といった関連部署を巻き込み、全社的なコンセンサスを形成することが極めて重要です。関係者全員が同じゴールを目指すことで、部門間の協力が得やすくなり、プロジェクトが円滑に進行します。この段階で描く明確なビジョンが、今後のすべての意思決定の羅針盤となります。

② 収集・統合するデータを決める

導入目的とKPIが明確になったら、次にその目標を達成するために「どのデータを」「どのように」収集・統合する必要があるかを設計します。闇雲にすべてのデータを集めようとすると、コストと時間がかかりすぎるだけでなく、ノイズの多い使いにくいデータベースになってしまいます。

まずは、ステップ①で設定したKPIを計測・改善するために不可欠なデータは何かを洗い出します。

- 例:「解約率を低減する」というKPIの場合:

- 解約の兆候を掴むために、Webサイトの最終ログイン日、アプリの利用頻度、メールの開封率、問い合わせ履歴といったデータが必要になるかもしれません。

- 例:「クロスセル率を向上させる」というKPIの場合:

- 顧客の購買履歴、閲覧商品履歴、カート投入履歴といったデータが必須となります。

収集すべきデータソース(CRM, POS, Web解析ツールなど)を特定したら、次にそれらのデータをどのようにして「個客」に紐付けるか、ID統合のルールを設計します。どのID(メールアドレス、会員ID、電話番号など)をマッチングのキーとして優先するのか、名寄せの精度をどう担保するのか、といった詳細な仕様を定義します。

ここで重要なのは、最初から完璧を目指さない「スモールスタート」の発想です。まずは最も優先度の高いユースケース(施策)を実現するために必要な最小限のデータ連携から始め、成果を出しながら段階的に対象データを拡張していくアプローチが現実的です。例えば、「まずはECサイトのデータとMAのデータを連携させて、カゴ落ちメールの精度を上げる」といった具体的なテーマから着手するのが良いでしょう。

③ 連携するツールを選定する

CDPは単体で機能するのではなく、他のツールと連携することで価値を発揮します。ステップ③では、CDPで統合・分析したデータを活用して、実際にアクションを起こすための連携先ツールを選定します。

CDPからデータを受け取って施策を実行するツール(アクティベーションツール)には、以下のようなものがあります。

- MA(マーケティングオートメーション)

- 広告配信プラットフォーム(Google広告, Facebook広告, DSPなど)

- Web接客・パーソナライゼーションツール

- BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

- CRM/SFA

自社のマーケティング施策の全体像を描き、CDPで作成したセグメントをどのツールに連携させ、どのようなコミュニケーションを実現したいのかを具体化します。

- 「優良顧客セグメントをMAに連携し、限定セールの案内メールを送る」

- 「離反予備軍セグメントを広告プラットフォームに連携し、リエンゲージメント広告を配信する」

- 「Webサイトでの行動に基づいてリアルタイムにセグメントを更新し、Web接客ツールでポップアップを出し分ける」

この「CDPを中心としたマーケティングテクノロジーの生態系(エコシステム)」の設計は、後述するCDPツール本体の選定にも大きく影響します。自社が利用している、あるいは将来利用したいと考えているツールとスムーズに連携できるかどうかは、CDP選定の重要な基準となるからです。

④ 運用体制を整える

最後のステップとして、CDPを継続的に活用していくための運用体制とプロセスを構築します。ツールを導入しても、それを動かす「人」と「ルール」がなければ形骸化してしまいます。

まず、CDPの運用を誰が主導するのか、責任の所在を明確にします。多くの場合、マーケティング部門が中心となりますが、データ分析担当者、システム担当者など、関連部署のメンバーを含めた横断的なチームを組成することが理想です。

次に、具体的な運用フローを定義します。

- 誰が: 施策の企画(マーケター)、セグメントの作成(データアナリスト)、効果測定レポートの作成(データアナリスト)など、役割分担を明確にします。

- 何を: どのようなデータを、どのような基準で分析・セグメント化するのか。

- いつ: 週次、月次など、定例で施策のレビュー会議を行い、PDCAサイクルを回すタイミングを決めます。

- どのように: レポーティングのフォーマットや、施策の承認プロセスなどのルールを定めます。

また、チームメンバーのスキルアップも重要な要素です。CDPベンダーが提供するトレーニングプログラムへの参加や、定期的な勉強会の開催などを通じて、チーム全体のデータ活用リテラシーを高めていく必要があります。

CDP導入はゴールではなく、顧客中心のマーケティングを実践していくためのスタートラインです。 しっかりとした運用体制を構築し、継続的に改善を繰り返していく覚悟を持つことが、成功への鍵となります。

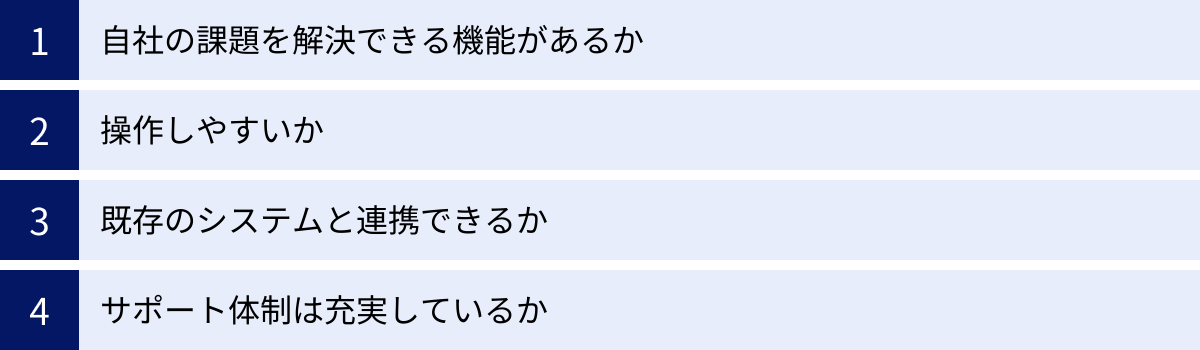

CDPツールを選ぶ際の4つのポイント

CDP導入のステップが見えてきたら、次は具体的なツールの選定に入ります。市場には国内外の様々なベンダーから多種多様なCDPツールが提供されており、それぞれに特徴や強みがあります。自社の目的や状況に合わないツールを選んでしまうと、導入後の失敗に繋がりかねません。ここでは、自社に最適なCDPツールを選ぶための4つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題を解決できる機能があるか

最も基本的な選定ポイントは、導入ステップ①で明確にした「自社の課題」を解決し、「目標」を達成するために必要な機能が、そのCDPツールに備わっているかどうかです。CDPツールと一括りに言っても、その機能の範囲や得意分野は様々です。

例えば、以下のような観点でチェックします。

- データ収集・統合:

- 自社が連携したいデータソース(特定のPOSシステムや基幹システムなど)に対応しているか?

- リアルタイムでのデータ収集・反映が求められる施策(例:リアルタイムWeb接客)を計画している場合、その速度要件を満たしているか?

- ID統合のロジックを柔軟にカスタマイズできるか?

- 分析・セグメンテーション:

- マーケターが直感的に使える分析機能(RFM分析など)が標準で備わっているか?

- より高度な分析(機械学習による購入予測や離反予測など)を将来的に行いたい場合、そうした機能が搭載されているか、または拡張性があるか?

- 外部ツール連携:

- 自社で既に利用しているMAツールや広告プラットフォームとの連携コネクタが標準で用意されているか?

- API連携は柔軟に行えるか?仕様は公開されているか?

多機能であればあるほど良い、というわけではありません。自社の現在の課題解決に不要なオーバースペックなツールは、コストが無駄になるだけでなく、複雑すぎて使いこなせないリスクもあります。 導入目的と照らし合わせ、機能の「Must(必須)」「Want(あると良い)」を整理し、優先順位をつけて評価することが重要です。ツールのWebサイトや資料だけで判断せず、デモンストレーションを依頼して、実際の画面で自社のユースケースが実現できるかを確認しましょう。

② 操作しやすいか

CDPは、一部の専門家だけが使うツールではありません。実際に日々の業務でセグメントを作成したり、施策の効果を確認したりするマーケティング担当者が、ストレスなく直感的に操作できるかどうかは、ツールの定着と活用を左右する非常に重要な要素です。

- UI(ユーザーインターフェース)の分かりやすさ: 画面の構成は論理的か?メニューやボタンの配置は直感的か?専門的な知識がなくても、やりたいことがどこでできるか見つけやすいか?

- UX(ユーザーエクスペリエンス)の快適さ: 画面の表示速度や操作のレスポンスは速いか?セグメント作成などの一連の操作が、スムーズに行えるか?

- ノーコード/ローコード対応: SQLなどの専門的なプログラミング言語を知らなくても、GUI(グラフィカルな画面)上でのドラッグ&ドロップ操作などで、データの抽出やセグメント作成ができるか?

どんなに高機能でも、操作が難解で一部のエンジニアしか触れないようなツールでは、マーケターが自律的にPDCAを回すことはできません。結果として、施策の実行スピードが遅くなり、CDPは「ただのデータ置き場」と化してしまいます。

選定段階では、無料トライアルやPoC(Proof of Concept:概念実証)などを活用し、実際にツールを操作する予定の現場担当者複数名に触ってもらい、フィードバックを得ることを強くお勧めします。現場の担当者が「これなら使えそう」と感じられるかどうかが、成功の鍵を握っています。

③ 既存のシステムと連携できるか

CDPはマーケティングテクノロジースタックの「ハブ」として機能するため、自社が既に利用している、あるいは将来的に導入を検討している他のシステムとスムーズに連携できるかは、極めて重要な選定基準です。

- 標準コネクタの豊富さ: Salesforce、Marketo、Google広告、Facebook広告といった主要なCRM、MA、広告プラットフォームとの連携用コネクタが、標準で(追加開発なしで)用意されているか。標準コネクタが多ければ多いほど、導入時の手間とコストを削減できます。

- APIの柔軟性と公開性: 標準コネクタがないシステムや、自社独自の基幹システムと連携させたい場合、柔軟なAPIが提供されているかが重要になります。APIの仕様がドキュメントとして公開されており、開発者が理解しやすいかどうかも確認すべきポイントです。

- データ連携の方向と頻度: データはCDPから外部ツールへ一方的に送るだけでなく、外部ツールからCDPへデータを取り込む双方向の連携が必要になる場合があります。また、連携は1日に1回のバッチ処理で十分なのか、それともリアルタイムでの同期が必要なのか、自社の施策要件と照らし合わせて確認します。

連携のために大規模な追加開発が必要になると、導入期間が長期化し、コストも大幅に膨れ上がります。自社のシステム環境を事前に整理し、各CDPベンダーが公表している連携実績やパートナーエコシステムを確認することで、連携に関するリスクを低減できます。

④ サポート体制は充実しているか

CDPは導入して終わりではなく、そこからが活用のスタートです。運用していく中で、技術的な問題が発生したり、機能の使い方が分からなかったり、より高度な活用方法について相談したくなったりと、様々な場面でベンダーのサポートが必要になります。導入前から導入後まで、一貫して手厚いサポートを受けられるかどうかは、安心してツールを使い続けるための生命線です。

- 導入支援: 導入目的の整理から要件定義、初期設定までを伴走してくれるコンサルティングサービスがあるか。

- 技術サポート: 不具合や技術的な質問があった場合に、迅速かつ的確に対応してくれる窓口があるか。サポートは日本語で受けられるか。対応時間はどうなっているか。

- カスタマーサクセス: ツールの活用を促進し、ビジネス成果に繋げるための能動的なサポート(定例会での活用提案、成功事例の共有など)を提供してくれる専任の担当者がつくか。

- トレーニング・ドキュメント: ユーザー向けの操作トレーニングや勉強会、オンラインヘルプ、FAQといった学習コンテンツが充実しているか。

特に、社内に専門知識を持つ人材が少ない場合は、このサポート体制の充実度がツール選定の決め手になることもあります。各ベンダーのサポートメニューを詳細に比較し、自社のリソースやスキルレベルに合った、信頼できるパートナーを選ぶことが成功への近道です。

おすすめのCDPツール3選

ここでは、市場で高い評価を得ている代表的なCDPツールを3つ紹介します。それぞれに異なる特徴と強みがあり、どのような企業に向いているかが異なります。自社の目的や規模に合わせて比較検討する際の参考にしてください。

(※ここに掲載する情報は、各公式サイトで公開されている情報に基づいています。機能やサービス内容は変更される可能性があるため、詳細は各公式サイトでご確認ください。)

① Treasure Data CDP

Treasure Data CDPは、シリコンバレーで創業され、日本にも早くから展開している、世界的に見てもトップクラスのシェアと導入実績を誇るCDPです。

- 特徴・強み:

- 膨大なデータの高速処理: Treasure Data CDPの最大の強みは、その強力なデータ処理基盤にあります。Web、アプリ、オフラインなど、あらゆるソースから収集したテラバイト級の膨大なデータを高速に処理・分析できるスケーラビリティは、特にデータ量の多い大企業から高く評価されています。

- 豊富な連携コネクタ: 500以上の連携コネクタを標準で提供しており、国内外の主要なマーケティングツールやデータソースと容易に接続できます。これにより、柔軟で拡張性の高いデータ基盤を迅速に構築できます。

- 高度な分析機能: SQLを用いて自由にデータを分析できるほか、独自の機械学習ライブラリ「Hivemall」を活用することで、専門家でなくても予測モデルの構築などが可能です。

- 向いている企業:

- 扱うデータ量が非常に多い、あるいは将来的に増えることが見込まれる大企業。

- 様々なシステムと連携させ、複雑なデータ活用を行いたい企業。

- データ分析やエンジニアリングのリソースが社内にある程度あり、ツールのポテンシャルを最大限に引き出したい企業。

参照:トレジャーデータ株式会社 公式サイト

② Salesforce CDP (Data Cloud)

Salesforce CDPは、CRM/SFAで世界No.1のシェアを持つSalesforceが提供するCDPです。近年「Data Cloud」という名称で、Salesforceのプラットフォームにより深く統合されたソリューションとして進化しています。

- 特徴・強み:

- Salesforceエコシステムとのシームレスな連携: 最大の強みは、Sales Cloud(営業支援)、Service Cloud(顧客サービス)、Marketing Cloud(マーケティングオートメーション)といった他のSalesforce製品群とのネイティブな連携です。CRMに蓄積された顧客情報や商談データと、Web行動データなどをスムーズに統合し、営業・サービス・マーケティングの全部門で一貫した顧客対応を実現します。

- リアルタイム性の追求: 顧客の行動をリアルタイムで捉え、即座にパーソナライズされたアクションをトリガーすることに注力しています。

- 信頼と実績: Salesforceというグローバルで信頼性の高いプラットフォーム上で提供される安心感があります。

- 向いている企業:

- 既にSalesforceの製品(Sales CloudやMarketing Cloudなど)を導入しており、その活用をさらに深化させたい企業。

- 営業、カスタマーサービス、マーケティングの連携を強化し、全社で顧客中心の体制を構築したい企業。

- CRMデータを軸としたデータ統合を考えている企業。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト

③ b-dash

b-dashは、株式会社データXが提供する、日本発のマーケティングプラットフォームです。厳密にはCDP単体のツールではなく、CDP機能を内包したオールインワン型のツールという位置づけになります。

- 特徴・強み:

- オールインワン: CDPとしてのデータ統合機能に加え、MA(メール配信)、Web接客、BI(データ分析・可視化)、LINE連携といった、マーケティングに必要な機能を一つのプラットフォームで提供しています。複数のツールを契約・連携させる手間なく、データ活用から施策実行までをシームレスに行えます。

- ノーコードでの操作性: SQLなどの専門知識がなくても、直感的なGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)上で、データの取り込みから加工、施策の実行までを完結できる「データパレット」機能が特徴です。これにより、非エンジニアのマーケターでもデータ活用を推進しやすくなっています。

- 手厚いサポート: 導入から運用、活用までを専任の担当者が伴走型でサポートする体制が整っており、CDP活用に不安がある企業でも安心して導入を進められます。

- 向いている企業:

- 社内に専門的なIT・データ分析人材が少ない企業。

- 複数のツールを導入・管理する手間やコストを削減したい企業。

- まずはスモールスタートでデータマーケティングを始め、段階的に活用範囲を広げていきたい中堅・中小企業。

参照:株式会社データX 公式サイト

これらのツール以外にも、様々な特徴を持ったCDPが存在します。ここで紹介した3つのツールを比較の軸としながら、自社の目的や課題に最もフィットするパートナーを見つけることが重要です。

まとめ

本記事では、現代マーケティングの鍵を握るCDP(カスタマーデータプラットフォーム)について、その基本概念から注目される背景、主な機能、他のツールとの違い、導入のメリット・デメリット、そして成功のためのステップとツール選定のポイントまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- CDPとは、散在する顧客データを収集・統合し、一人の顧客として深く理解するための「顧客データ基盤」である。

- 顧客接点の多様化、Cookie規制の強化、CX(顧客体験)の重要性の高まりという3つの大きな変化を背景に、CDPの価値はますます増している。

- CDPは「データ収集・蓄積」「データ統合」「分析・セグメンテーション」「外部ツール連携」という4つのコア機能を持ち、MAやCRMといった他のツールと連携する「ハブ」として機能する。

- CDPを導入することで、「顧客理解の深化」「One to Oneマーケティングの実践」「LTVの向上」「広告配信の最適化」といった多大なメリットが期待できる。

- 一方で、導入・運用コストや専門人材の必要性といった課題もあり、成功のためには「導入目的の明確化」が何よりも重要である。

CDPの導入は、単なるツールやシステムの刷新に留まるものではありません。それは、これまで部門ごと、チャネルごとに分断されていた顧客との関係を見直し、企業活動のすべてを「顧客」という中心軸に据え直す、組織的な変革(デジタルトランスフォーメーション)そのものです。

データという客観的な事実に基づいて顧客一人ひとりと向き合い、最高の体験を提供し続けること。CDPは、その理想を実現するための強力な羅針盤であり、エンジンとなります。本記事が、皆様の企業における顧客中心のマーケティング戦略を推進するための一助となれば幸いです。