マーケティングの世界には、ビジネスを成功に導くための様々なフレームワークが存在します。その中でも、特に基本的かつ重要なものとして知られているのが「4P分析」です。このフレームワークは、新製品の発売や既存事業の改善など、あらゆるマーケティング活動の根幹をなす戦略を具体化するための強力なツールとなります。

しかし、「4P分析という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をどう分析すればいいのか分からない」「自社のビジネスにどう活かせばいいのかイメージが湧かない」と感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなマーケティング初心者の方から、改めて知識を整理したい実務担当者の方までを対象に、4P分析の基礎知識から具体的なやり方、成功させるためのポイント、そして関連する他のフレームワークとの違いや連携方法に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、4P分析の本質を理解し、自社のマーケティング戦略を論理的に構築・実行するための確かな知識が身につくはずです。

目次

4P分析とは

4P分析は、マーケティング戦略を立案・実行する際に用いられる、非常にポピュラーなフレームワークの一つです。まずは、その基本的な定義と役割について深く理解していきましょう。

企業視点で戦略を具体化するマーケティングミックスの手法

4P分析とは、企業が自社の製品やサービスを市場に提供し、ターゲット顧客に購入してもらうためにコントロールできる4つの主要な要素を分析し、それらを最適に組み合わせることで戦略を具体化する手法です。この4つの要素とは、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」の頭文字を取ったものであり、これらの組み合わせのことを「マーケティングミックス」と呼びます。

このフレームワークは、1960年にアメリカのマーケティング学者であるエドモンド・ジェローム・マッカーシーによって提唱されました。半世紀以上前に提唱された理論ですが、その本質的な考え方は現代のマーケティングにおいても色褪せることなく、多くの企業で戦略立案の基礎として活用され続けています。

4P分析の最大の特徴は、徹底した「企業視点」のフレームワークである点です。つまり、「自社が顧客に対して、どのような製品を(Product)、いくらで(Price)、どこで(Place)、どのようにして販売するのか(Promotion)」という、企業側が主体的に決定・管理できる要素に焦点を当てています。これにより、抽象的なマーケティング目標(例:「売上を前年比120%に伸ばす」)を、具体的な行動計画へと落とし込むことが可能になります。

重要なのは、これら4つの「P」がそれぞれ独立して存在するのではなく、相互に深く関連し合っているという点です。例えば、どれだけ優れた製品(Product)を開発したとしても、その価値に見合わない高すぎる価格(Price)を設定してしまっては、顧客は手を出せません。また、ターゲット顧客が全く訪れない場所(Place)で販売したり、製品の魅力が全く伝わらない宣伝(Promotion)をしていては、売上には繋がりません。

4つのPは互いに影響を与え合うため、これら全ての要素に一貫性を持たせ、整合性の取れた戦略として組み合わせることが、4P分析で成功を収めるための絶対的な鍵となります。

ここで、架空の具体例を用いて考えてみましょう。ある化粧品会社が、肌への優しさを追求した新しいオーガニックファンデーションを開発したとします。この会社が4P分析を用いると、以下のような戦略を立てることができます。

- Product(製品): 100%天然由来成分を使用し、敏感肌のユーザーでも安心して使えることを最大の価値とする。パッケージは、環境に配慮した再生紙を使用し、ナチュラルで洗練されたデザインにする。購入後の肌トラブル相談に対応するカスタマーサポートも充実させる。

- Price(価格): 高品質な原材料と開発コストを反映し、一般的なファンデーションよりも30%ほど高い価格に設定する。ただし、初回購入者向けの割引や、定期購入による割引プランを用意し、継続利用を促す。

- Place(流通): ブランドイメージを損なわないよう、販売チャネルを厳選する。オーガニック製品を専門に扱うセレクトショップ、高級百貨店の化粧品フロア、そして自社の公式ECサイトに限定して販売する。

- Promotion(販売促進): ターゲット層である美容や健康に関心の高い30代〜40代女性にリーチするため、美容系雑誌やウェブメディアに広告を掲載。また、信頼性の高い美容家やインフルエンサーに製品を提供し、SNSでのリアルな使用感のレビューを投稿してもらう。発売記念として、オンラインでのメイクアップイベントも開催する。

このように、4つのPを具体的に定義し、それらの間に「オーガニックで高品質」という一貫したメッセージを持たせることで、ターゲット顧客に対して強力なブランドイメージを訴求し、効果的なマーケティング活動を展開できます。

よくある質問:4P分析は古いフレームワークではないですか?

確かに4P分析が提唱されたのは1960年代であり、インターネットやSNSが普及した現代の市場環境とは大きく異なります。そのため、「4P分析は古い」という意見も聞かれます。しかし、マーケティングの根幹をなす「何を、いくらで、どこで、どのように売るか」という問いは、時代が変わっても普遍的なものです。

ただし、現代においては、4P分析を単独で使うのではなく、後述する「4C分析」のような顧客視点のフレームワークや、「7P分析」のようなサービス業に特化したフレームワークと組み合わせることが、より効果的な戦略立案に繋がります。4P分析は、マーケティング戦略の骨子を作るための「基本の型」として、今なお非常に有効なツールであると言えるでしょう。

このセクションのまとめとして、4P分析とは企業がコントロール可能な4つの要素(Product, Price, Place, Promotion)を最適に組み合わせ、具体的なマーケティング戦術を策定するための企業視点のフレームワークです。各要素の整合性を保ち、一貫した戦略を構築することが、その成功の鍵を握ります。

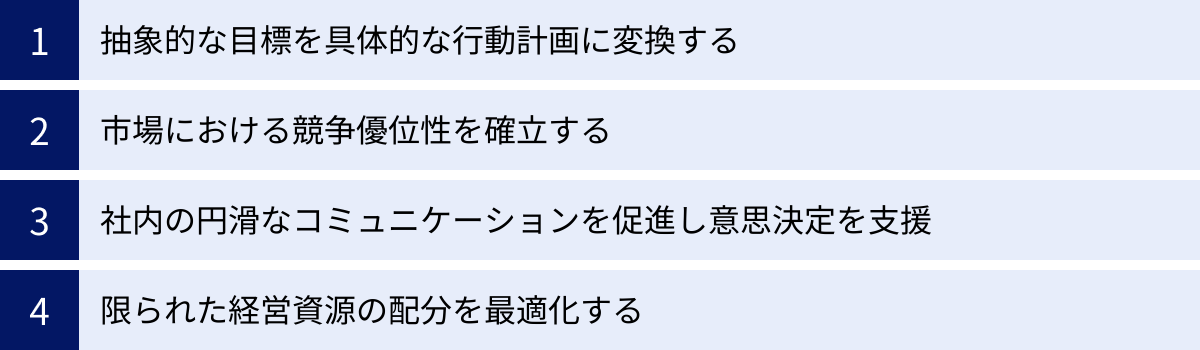

4P分析を行う目的

企業がなぜ貴重な時間やリソースを投じて4P分析を行うのでしょうか。その目的は、単に計画書を作成することだけではありません。4P分析は、企業の持続的な成長と競争力の強化に直結する、いくつかの重要な目的を達成するための手段となります。ここでは、4P分析がビジネスにもたらす具体的な価値と目的を深掘りしていきましょう。

第一の目的は、抽象的なマーケティング目標を、具体的な行動計画に変換することです。

多くの企業は、「売上を拡大したい」「市場シェアを獲得したい」「ブランド認知度を高めたい」といった漠然とした目標を掲げます。しかし、目標が抽象的なままでは、担当者は具体的に何をすればよいのか分からず、行動に移すことができません。4P分析は、この抽象的な目標を達成するための「戦術」を具体化する羅針盤の役割を果たします。

例えば、「新しいスマートウォッチで若者市場のシェア10%を獲得する」という目標があったとします。この目標を達成するために、4Pの各要素を次のように具体化していきます。

- Product: 若者に響くよう、ファッション性の高いデザインとカスタマイズ可能なバンドを用意する。SNS通知機能や音楽再生機能を強化する。

- Price: 学生でも手が届きやすいように、競合製品よりも15%低い戦略的な価格を設定する。

- Place: 若者が集まるファッションビル内の雑貨店や、大学の生協、オンラインストアを中心に販売する。

- Promotion: 人気のYouTuberやTikTokerとタイアップし、動画で製品の魅力を伝えてもらう。学園祭でのタッチ&トライイベントを開催する。

このように、4Pのフレームワークに沿って考えることで、「誰が」「何を」「いつまでに」実行すべきかという具体的なアクションプランが明確になります。これにより、計画の実行可能性が高まり、組織全体が同じ方向を向いて効率的に動けるようになります。

第二の目的は、市場における競争優位性を確立することです。

現代の市場は、国内外の競合企業がひしめき合う、まさにレッドオーシャンです。その中で自社製品を選んでもらうためには、競合他社との「違い」、つまり差別化された価値を顧客に提示しなくてはなりません。4P分析は、この差別化戦略を体系的に構築するための強力なツールとなります。

まず、競合他社の4Pを徹底的に分析します。競合はどのような製品を、いくらで、どこで、どのように売っているのか。その強みと弱みは何か。これを把握した上で、自社の4Pを設計します。例えば、競合が低価格(Price)を武器にマス市場を狙っているならば、自社はあえて高品質・高価格(Product/Price)路線を取り、特定のニーズを持つニッチな顧客層をターゲットにする、といった戦略が考えられます。あるいは、競合の流通網(Place)が弱い地方都市に集中的に店舗を展開する戦略も有効かもしれません。

4P分析を通じて、競合の弱点を突き、自社の強みを最大限に活かせる独自のポジションを見つけ出し、自社ならではの価値を市場に提示することが、持続的な競争優位性を築く上で不可欠です。

第三の目的は、社内の円滑なコミュニケーションを促進し、迅速な意思決定を支援することです。

企業のマーケティング活動は、マーケティング部門だけで完結するものではありません。製品開発部門、営業部門、製造部門、広報部門、カスタマーサポート部門など、多くの部署が関わってきます。これらの部署がバラバラの方向を向いていては、効果的な戦略は実行できません。

ここで4P分析が「共通言語」として機能します。Product, Price, Place, Promotionというシンプルで分かりやすいフレームワークを用いることで、全部門の従業員がマーケティング戦略の全体像を共有し、自部門が担うべき役割を正確に理解できます。「なぜこの価格なのか」「なぜこのチャネルで売るのか」といった戦略の背景が共有されることで、部門間の連携がスムーズになり、認識のズレから生じる手戻りや対立を防ぐことができます。

また、議論の際にも4Pの各要素に焦点を当てることで、話が発散しにくくなり、論理的で建設的な意見交換が促進されます。これにより、環境変化への対応や戦略修正など、重要な意思決定を迅速かつ的確に行えるようになります。

第四の目的は、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の配分を最適化することです。

いかなる企業も、無限に資源を持っているわけではありません。成功のためには、限られた資源をどこに重点的に投下すべきか、賢明な判断が求められます。4P分析は、この資源配分の優先順位を決定するための判断材料を提供します。

例えば、分析の結果、自社の製品力(Product)は競合に比べて圧倒的に優れているものの、その魅力が顧客に全く伝わっていない(Promotion)ことが課題だと判明したとします。この場合、さらなる製品開発に投資するよりも、広告宣伝やPR活動に予算を重点的に配分することが、売上向上への近道であると判断できます。逆に、強力な販売網(Place)を持っている企業であれば、そのチャネルで売りやすい製品(Product)を開発することに資源を集中させるべきかもしれません。

4P分析によって戦略のボトルネックや成功の鍵となる要素が可視化されることで、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた効果的な資源配分が可能になります。

まとめると、4P分析を行う目的は、単に計画を立てること以上に多岐にわたります。それは、抽象的な目標を具体的な行動計画に落とし込み、競争優位性を確立し、組織内の連携を強化し、そして資源配分を最適化するという、企業経営の根幹に関わる重要な役割を担っているのです。

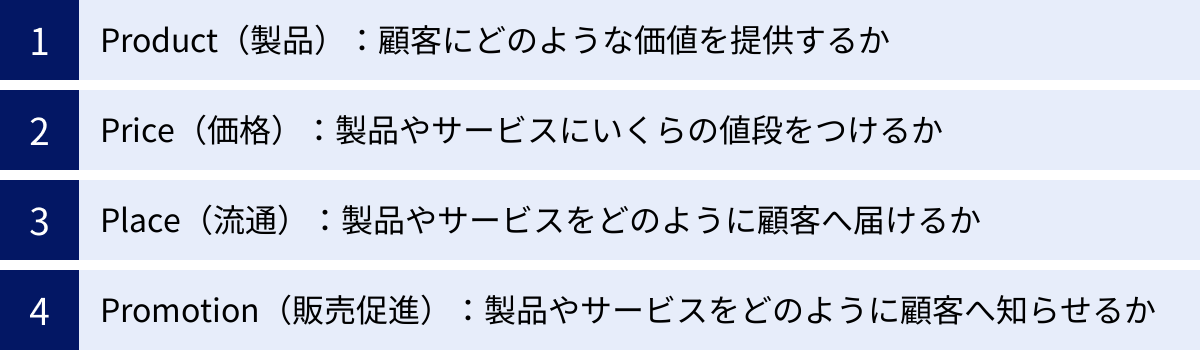

4P分析の4つの構成要素

4P分析の中核をなす4つの「P」、すなわちProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)。これらはマーケティング戦略の根幹を形成する要素です。ここでは、それぞれの「P」が具体的に何を指し、どのような項目を検討すべきなのかを、架空の具体例を交えながら詳しく解説していきます。

① Product(製品):顧客にどのような価値を提供するか

「Product(製品)」は、4P分析の出発点となる最も基本的な要素です。これは単に物理的なモノだけを指すのではありません。サービス、ソフトウェア、イベントなど、顧客に提供する有形・無形の価値すべてが含まれます。製品戦略を考える上で重要なのは、その製品が顧客のどのようなニーズを満たし、どのような課題を解決するのかという「顧客価値(ベネフィット)」を明確に定義することです。

製品を構成する要素は多岐にわたります。

- コア機能・品質: 製品の根幹となる性能や品質。顧客がその製品を購入する最大の理由となる部分です。

- デザイン・スタイル: 製品の外観、形状、色、使いやすさなど、美的・機能的な側面。

- ブランド名・ロゴ: 製品を識別させ、特定のイメージや信頼性を与える名称やシンボル。

- パッケージング: 製品を保護し、店頭で顧客の注意を惹きつけ、情報を伝えるための容器や包装。開封体験(Unboxing Experience)もブランド価値の一部となります。

- サイズ・バリエーション: 色、サイズ、容量、機能の異なる複数の選択肢を用意することで、多様な顧客ニーズに対応します。

- 保証・アフターサービス: 購入後の安心感を高めるための修理保証、返品ポリシー、カスタマーサポート体制など。

Product(製品)とは、顧客が抱える課題を解決し、その欲求を満たすための「価値」そのものです。

【具体例:テレワークに特化した高機能オフィスチェア】

ある家具メーカーが、長時間のデスクワークによる身体的負担を軽減するオフィスチェアを開発する場合、Product戦略は次のように考えられます。

- コア機能・品質: 人間工学に基づいた設計で、腰、背中、首を的確にサポート。通気性の良いメッシュ素材を使用し、長時間の使用でも蒸れにくい。耐荷重150kgの堅牢な作り。

- デザイン・スタイル: 現代のホームインテリアに馴染む、ミニマルで洗練されたデザイン。ブラック、グレー、ホワイトの3色展開。

- ブランド名・ロゴ: 「ErgoComfort Pro」のように、機能性(Ergonomics)と快適性(Comfort)を想起させるブランド名。

- パッケージング: 部品点数を最小限に抑え、工具不要で15分で組み立てられるような、分かりやすい説明書付きのコンパクトな梱包。

- 保証・アフターサービス: 5年間の長期保証。購入後30日間の全額返金保証。専門スタッフによるオンラインでの組み立てサポート。

② Price(価格):製品やサービスにいくらの値段をつけるか

「Price(価格)」は、顧客が製品やサービスと引き換えに支払う金銭的な対価です。4つのPの中で、唯一、企業に直接的な収益をもたらす要素であり、その設定はビジネスの成否を大きく左右します。価格は単なる数字ではなく、製品の品質やブランドのポジショニングを顧客に伝える強力なメッセージでもあります。安すぎれば「品質が低い」と見なされ、高すぎれば敬遠されてしまいます。

価格戦略を検討する際には、以下の3つの視点を考慮する必要があります。

- コスト: 製品の製造原価、開発費、人件費、販売管理費など、製品を提供するためにかかる全ての費用。これを下回る価格では利益が出ません。

- 競合: 競合他社が同様の製品をいくらで販売しているか。競合価格は、自社の価格設定における重要な基準点となります。

- 顧客価値: 顧客がその製品に対してどれくらいの価値を感じ、いくらまでなら支払ってもよいと考えているか。

これらの視点を基に、価格設定のアプローチを決定します。例えば、コストに一定の利益を上乗せする「コストプラス法」、競合の価格を基準にする「競合追随型価格設定」、顧客が認識する価値に基づいて価格を決める「価値価格設定(バリュープライシング)」などがあります。

Price(価格)とは、企業の収益を直接左右すると同時に、製品の価値を顧客に伝える重要な指標です。

【具体例:高機能オフィスチェアの価格戦略】

- 価格設定: 競合の同等機能を持つチェアが7万円~10万円の価格帯であることから、自社製品の優れたデザイン性と長期保証という付加価値を考慮し、「8万9,800円(税込)」に設定。これにより、高品質でありながらも、市場の中で競争力のある価格帯を維持します。

- 割引・支払条件: 発売記念として、最初の1ヶ月間は10%OFFのキャンペーンを実施。また、公式ECサイト限定で、最大24回の分割金利手数料無料プランを用意し、高価格帯製品の購入ハードルを下げます。

③ Place(流通):製品やサービスをどのように顧客へ届けるか

「Place(流通)」は、製品やサービスをターゲット顧客の手元に届けるための経路や方法、場所を指します。顧客が「買いたい」と思った時に、いつでも、どこでも、快適に購入できる環境を整えることが目的です。これを「チャネル戦略」とも呼びます。

流通チャネルには様々な形態があります。

- 直販: 自社の店舗やECサイトで直接顧客に販売する。利益率が高いが、自前でインフラを整備する必要がある。

- 間接販売: 卸売業者や小売業者、代理店などを通じて販売する。広範囲の顧客にリーチできるが、中間マージンが発生する。

- オンラインチャネル: 公式ECサイト、Amazonや楽天市場などのECモール。

- オフラインチャネル: 百貨店、スーパーマーケット、専門店、コンビニエンスストアなど。

どのチャネルを選ぶかは、製品の特性、ターゲット顧客の購買行動、ブランドイメージに大きく依存します。

Place(流通)とは、顧客が製品を手に入れるまでの「接点」のすべてを設計する活動です。

【具体例:高機能オフィスチェアの流通戦略】

- 販売チャネル: 主力は自社公式ECサイトでのオンライン直販とする。これにより、ブランドの世界観を直接伝え、顧客データを蓄積する。

- 体験の場の提供: 都心部の主要都市に、製品を実際に試せるショールームを設置。ショールームでは購入はできず、試座体験と専門スタッフによるコンサルティングに特化する。気に入れば、その場でQRコードからECサイトにアクセスして購入できる仕組みを構築する。

- 提携: 一部の高級インテリアショップや、法人向けオフィス用品販売代理店と提携し、特定の販路を確保する。

④ Promotion(販売促進):製品やサービスをどのように顧客へ知らせるか

「Promotion(販売促進)」は、ターゲット顧客に対して製品やサービスの存在、特徴、価値を伝え、認知度を高め、最終的に購買へと結びつけるためのあらゆるコミュニケーション活動を指します。

プロモーション活動は、大きく4つの手法に分類されます(プロモーションミックス)。

- 広告 (Advertising): テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマス広告や、リスティング広告、SNS広告などのウェブ広告。幅広い層にメッセージを届けることが可能。

- 販売促進 (Sales Promotion): クーポン、割引、サンプリング、景品、ポイントプログラム、実演販売など、短期的な購買意欲を刺激するための施策。

- 広報・PR (Public Relations): プレスリリースの配信、メディアへの情報提供、イベント開催などを通じて、記事やニュースとして第三者に取り上げてもらう活動。広告よりも客観性・信頼性が高い。

- 人的販売 (Personal Selling): 営業担当者や販売員が顧客と直接対面し、製品説明や提案を行う。BtoBビジネスや高額商品で特に重要となる。

近年では、これらに加えて、オウンドメディアでのコンテンツマーケティングやSNSでの情報発信なども重要なプロモーション手法となっています。

Promotion(販売促進)とは、顧客とのコミュニケーションを通じて、認知度を高め、購買意欲を喚起するすべての活動です。

【具体例:高機能オフィスチェアのプロモーション戦略】

- 広告: テレワークや生産性向上に関心のあるビジネスパーソンをターゲットに、Facebook広告やビジネス系ニュースサイトへのディスプレイ広告を出稿。

- 広報・PR: 「新しい働き方をサポートするオフィスチェア」という切り口でプレスリリースを配信。ガジェット系レビューメディアやライフハック系ブロガーに製品を提供し、レビュー記事の掲載を依頼する。

- コンテンツマーケティング: 自社ブログで「疲れない椅子の選び方」「正しい座り方」など、ターゲットの悩みに寄り添うコンテンツを継続的に発信し、自然検索からの流入を狙う。

- SNS: InstagramやTwitterで、製品の美しいデザインや利用シーンの写真を投稿。ユーザーの投稿をリポストするなど、コミュニティ形成を図る。

これら4つのPを、ターゲット顧客と自社のブランド戦略に沿って、一貫性のある形で組み合わせることが、4P分析のゴールとなります。

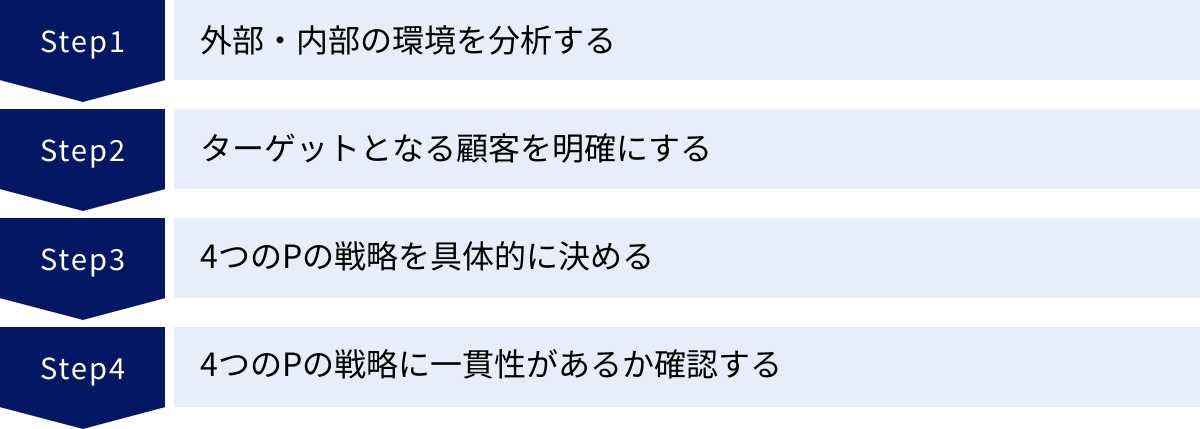

4P分析のやり方【4ステップ】

4P分析の理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、実際に4P分析を進めていくための具体的な手順を、4つのステップに分けて解説します。このプロセスに沿って進めることで、論理的で抜け漏れのないマーケティング戦略を構築できます。

① 外部・内部の環境を分析する

効果的な4P戦略を立てるためには、まず自社が置かれている状況を客観的に把握することが不可欠です。この最初のステップは、いわば戦略立案のための土台作りです。思い込みや希望的観測を排除し、客観的なデータや事実に基づいて分析を進めることが極めて重要になります。

この環境分析のフェーズで役立つのが、「3C分析」や「SWOT分析」といったフレームワークです。

- 3C分析:

- Customer(市場・顧客): 市場の規模や成長性はどうか?顧客はどのようなニーズや課題を抱えているか?購買決定プロセスはどのようになっているか?

- Competitor(競合): 競合は誰か?その強みと弱みは何か?競合のマーケティング戦略(4P)はどうなっているか?市場シェアや評判は?

- Company(自社): 自社の強みと弱みは何か?経営資源(人、物、金、情報)はどの程度あるか?ブランドイメージや技術力は?

- SWOT分析:

- Strengths(強み): 自社の内部環境におけるプラス要因(例:高い技術力、強力なブランド、優秀な人材)。

- Weaknesses(弱み): 自社の内部環境におけるマイナス要因(例:資金不足、低い知名度、弱い販売網)。

- Opportunities(機会): 外部環境におけるプラス要因(例:市場の拡大、規制緩和、ライフスタイルの変化)。

- Threats(脅威): 外部環境におけるマイナス要因(例:強力な競合の出現、景気後退、技術の陳腐化)。

これらのフレームワークを用いて情報を整理・分析することで、自社が成功するための鍵(Key Success Factor)や、回避すべきリスクが明確になります。

【具体例:地方の老舗和菓子店がオンライン販売を始める場合】

- 外部環境分析(機会・脅威):

- 機会:お取り寄せスイーツ市場の拡大、SNSによる口コミ拡散、インバウンド観光客の回復期待。

- 脅威:大手ECモールに出店する競合の多さ、冷凍配送コストの上昇、若者の和菓子離れ。

- 内部環境分析(強み・弱み):

- 強み:創業100年の歴史と伝統、地元産の希少な原材料を使用、熟練職人による手作りの味。

- 弱み:オンライン販売のノウハウがない、全国的な知名度が低い、パッケージデザインが古い。

この分析から、「伝統と品質という強みを活かし、お取り寄せ市場という機会を捉える」という基本的な方向性が見えてきます。

② ターゲットとなる顧客を明確にする

環境分析で市場の全体像を把握したら、次に「誰に」製品やサービスを届けるのかを具体的に定義します。市場にいるすべての人を満足させることは不可能です。「すべての人」をターゲットにする戦略は、結局「誰の心にも響かない」戦略に終わってしまいます。

ここで有効なのが「STP分析」というフレームワークです。

- Segmentation(セグメンテーション): 市場を、共通のニーズや属性を持つ小さなグループ(セグメント)に分割します。分割する軸としては、年齢・性別・所得といった「人口動態変数(デモグラフィック)」、地域・都市規模などの「地理的変数(ジオグラフィック)」、ライフスタイル・価値観などの「心理的変数(サイコグラフィック)」、購買頻度・求めるベネフィットなどの「行動変数」があります。

- Targeting(ターゲティング): 分割したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ収益性が見込めるセグメントを選び出し、狙うべき市場(ターゲット市場)として定めます。

- Positioning(ポジショニング): ターゲット市場において、競合製品と比べて自社製品がどのような独自の価値を持つのか、その立ち位置を明確にします。

ターゲット顧客をより具体的にイメージするために、「ペルソナ」を作成することも非常に有効です。ペルソナとは、ターゲット顧客を象徴する架空の人物像のことで、氏名、年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、情報収集の方法などを詳細に設定します。ペルソナを設定することで、チーム内での顧客イメージが統一され、より顧客に寄り添った4P戦略を立てやすくなります。

【具体例:老舗和菓子店のターゲット設定】

- セグメンテーション: 和菓子市場を「贈答用」「日常のおやつ用」「自分へのご褒美用」などに分割。

- ターゲティング: 「自分へのご褒美」や「大切な人へのちょっとしたギフト」を求める、都市部在住の30代〜40代の女性で、品質やストーリー性を重視する層をメインターゲットに設定。

- ポジショニング: 「コンビニスイーツでは物足りないが、百貨店の高級和菓子ほどかしこまる必要はない。日常に少しの贅沢と安らぎを与えてくれる、こだわりの和菓子」という立ち位置を目指す。

③ 4つのPの戦略を具体的に決める

ステップ①と②で得られた分析結果とターゲット顧客像に基づき、いよいよ4Pの各要素(Product, Price, Place, Promotion)の具体的な中身を決めていきます。

どのPから始めるべきかという厳密なルールはありませんが、一般的には「Product(製品)」から検討を始めることが多いです。なぜなら、提供する製品やサービスの内容が固まらなければ、その価値に見合った価格や適切な販売場所、効果的なプロモーション方法を決められないからです。

しかし、これは絶対ではありません。例えば「低価格」を最大の武器とするビジネスモデルであればPriceが起点になりますし、特定の販売チャネル(Place)を既に持っている場合は、そこから逆算して戦略を考えることもあります。

重要なのは、常にターゲット顧客(ステップ②)と自社のポジショニング(ステップ②)を念頭に置きながら、4つのPが互いに連携し、一貫したメッセージを発するように設計することです。「ターゲット顧客に最高の価値を提供するには、どのような製品を、いくらで、どこで、どのようにして届けるのが最適か?」という問いを常に持ち続けることが、このステップの成功の鍵です。

【具体例:老舗和菓子店の4P戦略決定】

- Product: 伝統の味はそのままに、現代の感性に合うよう一口サイズのモダンなデザインにアレンジ。2個入り、4個入りの小分けパッケージを開発。原材料のストーリーを伝えるリーフレットを同封。

- Price: 1個あたり400円。コンビニスイーツよりは高いが、百貨店よりは手頃な価格帯。送料込みのギフトセット(3,000円)も用意。

- Place: 自社で新たに開設する公式ECサイトでのみ販売(オンライン直販)。ブランドイメージを保つため、大手ECモールには出店しない。

- Promotion: Instagramで、美しい和菓子の写真や職人の手仕事の様子を発信。ライフスタイル系雑誌のオンライン版に記事広告を掲載。初回購入者限定で送料無料キャンペーンを実施。

④ 4つのPの戦略に一貫性があるか確認する

最後に、決定した4P戦略の全体を見渡し、各要素間に矛盾やズレがないか、整合性が取れているかを厳しくチェックします。この最終確認のステップを怠ると、せっかくの戦略が絵に描いた餅で終わってしまいます。

4Pは掛け算の関係にあります。どれか一つでも評価がゼロ、あるいはマイナスであれば、全体の戦略効果は著しく損なわれてしまいます。

以下のような視点で、客観的にレビューを行いましょう。

- ターゲット顧客との整合性: 立てた4P戦略は、本当にターゲット顧客にとって魅力的か?(例:高品質・高価格な製品を、価格の安さを重視する層にプロモーションしていないか?)

- ブランドイメージとの整合性: 4P全体で、目指すべきポジショニングやブランドイメージと一致しているか?(例:高級ブランドなのに、安売りのようなプロモーションをしていないか?)

- P同士の整合性: 4つのPはお互いに矛盾していないか?(例:「Product」は高級志向なのに、「Place」はディスカウントストアになっていないか?)

- 実行可能性: この戦略は、自社の経営資源(予算、人材、技術)で本当に実行可能か?

この確認作業は、一人で行うのではなく、マーケティング、開発、営業など、様々な部署のメンバーを交えて多角的な視点から行うことが理想です。第三者の客観的な意見を取り入れることで、自分たちだけでは気づけなかった問題点や改善点が見つかることがあります。

【具体例:老舗和菓子店の整合性チェック】

- 「こだわりの原材料を使った高品質な和菓子(Product)」を、「ご褒美スイーツとして納得感のある価格(Price)」で、「特別な体験を提供する公式ECサイト(Place)」を通じて、「品質やストーリー性を重視する層に響くメディア(Promotion)」で訴求する。

- この戦略は、ターゲットとして設定した「都市部在住の30代〜40代女性」に対して一貫した価値提案となっており、矛盾はないと判断。実行予算も確保できている。

この4つのステップを着実に踏むことで、成功確率の高い、論理に基づいた4P戦略を策定することができるでしょう。

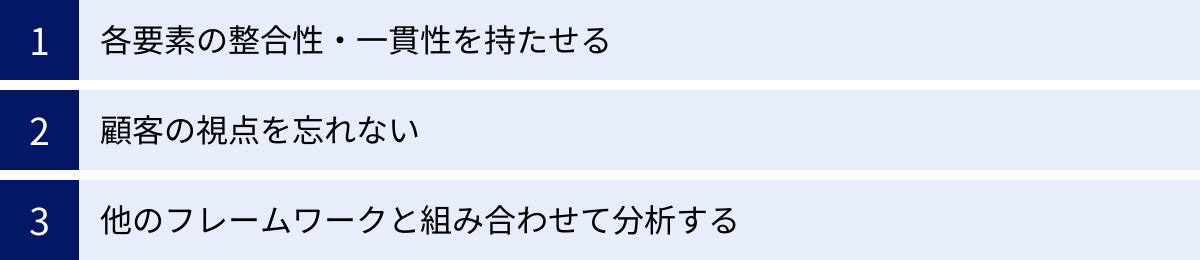

4P分析を成功させるための3つのポイント

4P分析のフレームワークを学び、そのやり方を理解したとしても、それを実践し、ビジネスの成果に結びつけるためには、いくつかの重要な心構えが必要です。ここでは、4P分析を単なる机上の空論で終わらせず、真に効果的な戦略ツールとして活用するための3つのポイントを解説します。

① 各要素の整合性・一貫性を持たせる

これは4P分析において最も重要であり、繰り返し強調されるべき原則です。4つのP(Product, Price, Place, Promotion)は、それぞれが独立した要素ではなく、互いに影響を与え合う一つのシステムです。これらの間に一貫性がなく、チグハグな状態になってしまうと、マーケティングメッセージは顧客に正しく伝わらず、戦略全体が機能不全に陥ります。

4Pの整合性とは、ターゲット顧客に対して、ブレのない一貫した「価値提案(バリュープロポジション)」を伝えるための設計図です。 すべての要素が同じ方向を向き、相乗効果(シナジー)を生み出すことで、強力なブランドが構築されます。

整合性が欠けた場合に起こる失敗例をいくつか見てみましょう。

- Product vs. Priceの不整合:

- 失敗例: 最高級のオーガニック素材のみを使用した、手間暇かけて作られた化粧水(高品質Product)を、ドラッグストアの特売品のような低価格(低Price)で販売する。

- 結果: 顧客は「何か裏があるのでは?」「品質が低いのでは?」と疑念を抱き、製品の価値を信じません。ブランドイメージは毀損し、十分な利益も確保できません。

- Product vs. Placeの不整合:

- 失敗例: プロの映像クリエイター向けの超高性能パソコン(専門的Product)を、シニア層が多く訪れる地域の家電量販店(不適切なPlace)で販売する。

- 結果: 製品を本当に必要としているターゲット顧客に情報が全く届かず、宝の持ち腐れとなります。店舗側も製品知識がなく、適切な説明ができません。

- Place vs. Promotionの不整合:

- 失敗例: 静かで落ち着いた雰囲気を重視する高級宝飾店のブティック(高級なPlace)で、「本日限り!全品半額!」と大声で連呼するようなキャンペーン(安っぽいPromotion)を実施する。

- 結果: 店舗の持つ格式高い雰囲気やブランドの希少価値が台無しになり、既存の優良顧客が離れていく原因となります。

これらの失敗を避けるためには、4Pを決定するあらゆる場面で、「この決定は、他のPと矛盾しないか?」「全体として、我々が伝えたいブランドストーリーと一致しているか?」と自問自答する癖をつけることが重要です。

② 顧客の視点を忘れない

4P分析は、その成り立ちから「企業視点」のフレームワークです。企業がコントロールできる要素に焦点を当てるため、分析を進めるうちに、どうしても企業側の都合や論理(プロダクトアウトの発想)に偏りがちになるという側面があります。

しかし、忘れてはならないのは、ビジネスの成否を最終的に決めるのは、いつの時代も「顧客」であるという事実です。企業が「これは良い製品だ」と信じていても、顧客がその価値を認め、お金を払ってくれなければ、それは単なる自己満足に過ぎません。

そこで重要になるのが、4P分析を行いながらも、常に「4C分析」に代表される顧客視点(マーケットインの発想)を念頭に置くことです。

- 自社のProduct(製品)は、顧客にとってのCustomer Value(価値)になっているか?

- 自社のPrice(価格)は、顧客が支払うCost(コスト)として妥当か?

- 自社のPlace(流通)は、顧客にとってConvenience(利便性)が高いか?

- 自社のPromotion(販売促進)は、顧客との良好なCommunication(対話)になっているか?

この「顧客視点への翻訳」を意識的に行うことで、企業独りよがりの戦略に陥るのを防ぐことができます。

企業が「良い」と思うものと、顧客が「価値がある」と感じるものは必ずしも一致しない、という謙虚な認識が出発点となります。 そのギャップを埋めるためには、顧客アンケートやインタビュー、ユーザーテスト、SNS上の口コミ分析などを通じて、顧客の「生の声」を収集し、それを4P戦略にフィードバックしていく地道な努力が不可欠です。4P分析のすべてのプロセスにおいて、「もし自分がターゲット顧客だったら、この戦略をどう感じるだろうか?」と問い続ける姿勢が、成功の確率を大きく高めます。

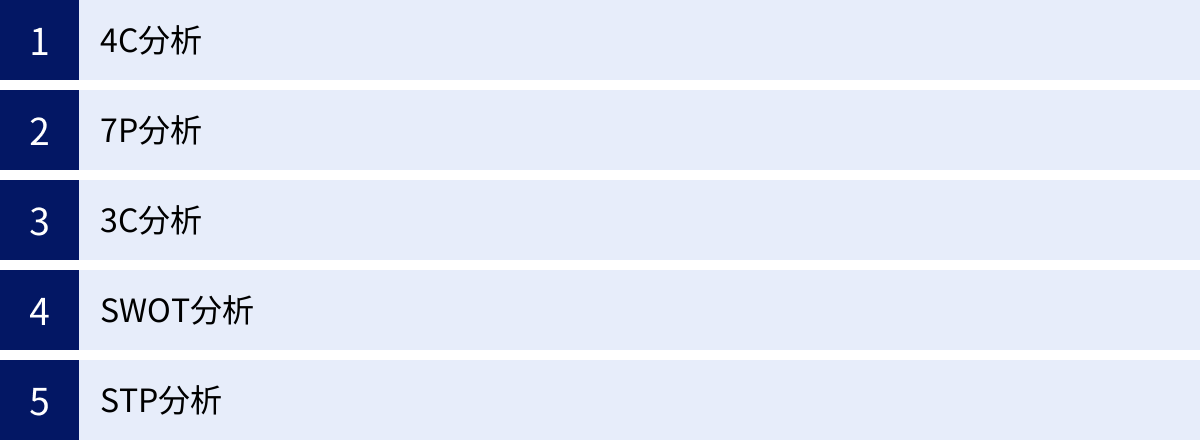

③ 他のフレームワークと組み合わせて分析する

4P分析は非常に優れたフレームワークですが、万能ではありません。4P分析は、主にマーケティング戦略の中でも「戦術」レベルの具体的な実行計画を立てる際に強みを発揮します。そのため、その前段階である「環境分析」や「戦略の方向性決定」においては、他のフレームワークと組み合わせることで、分析の精度と戦略の質が飛躍的に向上します。

各フレームワークは、それぞれ異なる目的と視点を持つツールです。料理人が食材や調理法に応じて包丁を使い分けるように、マーケティング担当者も目的に応じて適切なフレームワークを使い分ける、あるいは組み合わせる必要があります。

以下に、4P分析と相性の良い代表的なフレームワークを挙げます。

- 環境分析フェーズ(4P分析の前段階):

- 3C分析(Customer, Competitor, Company): 市場、競合、自社の状況を分析し、事業の成功要因(KSF)を見つけ出します。これにより、4P戦略が戦うべき「戦場」が明確になります。

- SWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): 自社の強み・弱みと、外部の機会・脅威を分析します。これにより、自社の強みを活かし、弱みを補うような4P戦略の方向性が見えてきます。

- 戦略方向性の決定フェーズ(環境分析と4P分析の間):

- STP分析(Segmentation, Targeting, Positioning): 市場を細分化し、ターゲットを絞り込み、自社の立ち位置を決定します。STP分析で「誰に、どのような価値を提供するか」を明確にすることで、4Pの各要素に一貫性を持たせやすくなります。

- 戦略の検証フェーズ(4P分析と同時並行、または後段階):

- 4C分析(Customer Value, Cost, Convenience, Communication): 企業視点で立てた4P戦略を、顧客視点から見直すためのチェックツールとして活用します。

このように、複数のフレームワークを有機的に連携させることで、マクロな市場環境からミクロな戦術レベルまで、一貫した論理に基づいた強力なマーケティング戦略を構築することができるのです。

4P分析と4C分析の違い

マーケティングのフレームワークを学ぶ上で、4P分析と並んで必ずと言っていいほど登場するのが「4C分析」です。この二つは名称が似ているため混同されがちですが、その根底にある思想と視点は大きく異なります。両者の違いを正確に理解し、適切に使い分けることは、現代のマーケティングを実践する上で非常に重要です。

分析の視点が「企業」か「顧客」か

4P分析と4C分析の最も本質的な違い、それは「分析の主語(視点)がどこにあるか」です。

- 4P分析の主語は「企業(売り手)」です。

- 企業が「何を(Product)」「いくらで(Price)」「どこで(Place)」「どのように売るか(Promotion)」を考える、いわば企業視点のフレームワークです。これは、企業が自社のリソースをコントロールし、市場に働きかけるための「攻め」の戦略ツールと言えます。

- 4C分析の主語は「顧客(買い手)」です。

- 顧客が「どのような価値を求め(Customer Value)」「どれくらいの負担を感じ(Cost)」「どれだけ便利に手に入れたいか(Convenience)」「どのような対話を望んでいるか(Communication)」を考える、顧客視点のフレームワークです。これは、顧客の立場に立って、自社のマーケティング活動が受け入れられるかを検証するための「受け」の視点と言えます。

この視点の違いは、それぞれのフレームワークが生まれた時代背景と深く関わっています。4P分析が提唱された1960年代は、大量生産・大量消費の時代。良いモノを作れば売れるという「プロダクトアウト(作り手中心)」の発想が主流でした。

一方、4C分析がロバート・ラウターボーンによって提唱された1990年代には、市場は成熟し、モノが溢れ、消費者のニーズは多様化・複雑化していました。企業はもはや、自社の都合だけで製品を売ることが難しくなり、顧客のニーズを起点に製品やサービスを開発・提供する「マーケットイン(顧客中心)」の発想が不可欠となりました。

この流れを要約すると、「4Pはいかに効率よく売るか」という供給側の論理であり、「4Cはいかに顧客に気持ちよく買ってもらうか」という需要側の論理を分析するフレームワークである、と理解すると分かりやすいでしょう。現代のマーケティングにおいては、この両方の視点を持つことが不可欠であり、4Pと4Cは対立するものではなく、補完し合う関係にあるのです。

4P分析と4C分析の対応関係

4P分析と4C分析は、視点は異なりますが、それぞれの要素は綺麗に対応しています。この対応関係を理解することで、企業視点の戦略を顧客視点に翻訳し、その妥当性を検証することができます。

以下の表は、両者の対応関係をまとめたものです。

| 4P(企業視点) | ⇔ | 4C(顧客視点) | 解説 |

|---|---|---|---|

| Product(製品) | ⇔ | Customer Value(顧客価値) | 企業が提供する製品の機能やスペック(Product)が、顧客にとってどのような価値や便益(Customer Value)をもたらすのか。顧客は製品そのものを買っているのではなく、それによって得られる「課題解決」や「理想の体験」にお金を払います。 |

| Price(価格) | ⇔ | Cost(顧客コスト) | 企業が設定する製品の価格(Price)は、顧客が支払う金銭的な負担(Cost)の一部に過ぎません。顧客にとっては、製品を探す時間、購入しに行く手間、使い方を覚える労力、期待外れだった場合のリスクなど、非金銭的なコストもすべて含めた総額が「Cost」となります。 |

| Place(流通) | ⇔ | Convenience(利便性) | 企業が用意した販売チャネルや店舗の立地(Place)が、顧客にとってどれだけ便利で入手しやすいか(Convenience)。24時間いつでも注文できるECサイト、自宅の近くにある店舗、分かりやすい購入プロセスなど、顧客の手間をいかに省けるかが問われます。 |

| Promotion(販売促進) | ⇔ | Communication(対話) | 企業からの一方的な宣伝広告(Promotion)だけでなく、顧客との双方向のコミュニケーション(Communication)が重要視されます。SNSでの対話、丁寧なカスタマーサポート、顧客からのフィードバックを製品改善に活かす仕組みなどが含まれます。 |

【具体例で見る対応関係】

ある企業が、最新のノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスイヤホンを発売したとします。

- Product ⇔ Customer Value:

- 企業視点(P): 「業界最高クラスのノイズキャンセリング性能と高音質コーデックに対応したイヤホンです。」

- 顧客視点(C): 「通勤電車の中でも、騒音を気にせず音楽やポッドキャストに集中できる。リモート会議でも相手の声がクリアに聞こえる。」という価値。

- Price ⇔ Cost:

- 企業視点(P): 「価格は35,000円です。」

- 顧客視点(C): 「35,000円という金銭的コストに加え、どのモデルが良いか比較検討する時間や、初期設定の手間もコストだ。」

- Place ⇔ Convenience:

- 企業視点(P): 「全国の家電量販店と当社のECサイトで販売します。」

- 顧客視点(C): 「会社の帰りに駅前の家電量販店で試着して、そのまま買えるのは便利だ。ECサイトなら自宅まで届けてくれるから楽だ。」という利便性。

- Promotion ⇔ Communication:

- 企業視点(P): 「人気俳優を起用したテレビCMを放映し、雑誌広告を出稿します。」

- 顧客視点(C): 「CMもいいけど、実際に使っている人のレビュー動画が見たい。Twitterで質問したら、公式アカウントがすぐに返信をくれて安心した。」という対話。

このように、4Pで立案した戦略を4Cの視点で見直すことで、企業側の論理に偏っていないか、顧客にとって本当に価値のある提案になっているかを客観的に評価できます。優れたマーケティング戦略とは、この4Pと4Cの間に矛盾がなく、両者ががっちりと噛み合っている状態を指すのです。

4P分析とあわせて活用したいマーケティングフレームワーク

4P分析はマーケティング戦術を具体化するための強力なツールですが、それ単体ですべての課題を解決できるわけではありません。より精度の高い、効果的な戦略を立案するためには、他のマーケティングフレームワークと有機的に組み合わせることが不可欠です。ここでは、4P分析の価値を最大化するために、あわせて活用したい5つの代表的なフレームワークを紹介します。

4C分析

前章で詳しく解説した通り、4C分析は4P分析と表裏一体の関係にある、顧客視点のフレームワークです。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客コスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(対話)

4P分析との関係: 4P分析によって策定した企業視点の戦略案を、4C分析のフィルターを通して「顧客の立場」から再評価・検証するために用います。「我々の戦略は、顧客にとって本当に価値があり、妥当なコストで、便利に手に入り、心地よいコミュニケーションが取れるものになっているだろうか?」と問い直すことで、戦略の独りよがりを防ぎ、顧客満足度の高いアプローチへと昇華させることができます。4Pと4Cは、戦略立案の両輪と考えるべきです。

7P分析

7P分析は、従来の4Pに3つの要素を追加した、より広範なフレームワークです。特に、レストラン、ホテル、コンサルティング、金融、SaaSビジネスといった「サービス業」のマーケティング戦略を考える上で非常に有効です。

- People(人): サービスの提供に直接的・間接的に関わるすべての人員(従業員、経営者、販売員など)。その接客態度、専門知識、モチベーションなどが顧客満足度を大きく左右します。

- Process(業務プロセス): 顧客がサービスを認知し、購入し、享受するまでの一連の流れや仕組み。レストランの予約から会計までの流れ、ウェブサイトでの申込プロセスの分かりやすさなどが該当します。

- Physical Evidence(物的証拠): サービスという形のないものを、顧客が評価・信頼するための有形の手がかり。店舗の清潔さや内装デザイン、スタッフの制服、ウェブサイトの見た目、パンフレット、利用者の口コミなどが含まれます。

4P分析との関係: 7P分析は4P分析の拡張版と位置づけられます。モノ(製品) 중심의 마케팅에서 중요했던 4Pに加え、サービスの品質が「人」や「プロセス」に大きく依存する現代ビジネスの特性を捉えています。自社のビジネスがサービス業に近い、あるいは顧客との接点が重要である場合、4Pだけでなく7Pの視点で分析することで、よりきめ細やかで競争力のある戦略を構築できます。

3C分析

3C分析は、マーケティング戦略を立案する際の初期段階、すなわち「環境分析」で用いられる基本的なフレームワークです。

- Customer(市場・顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

4P分析との関係: 3C分析は、4P戦略を策定するための「土台」を作ります。市場(Customer)にどのようなニーズがあり、競合(Competitor)がどのようなポジションを取っているのか、そして自社(Company)にはどのような強みや弱みがあるのか。この3つのCを分析することで、自社が事業を成功させるための鍵(KSF: Key Success Factor)が明らかになります。このKSFに基づいて、「どの戦場で(ターゲット)、どのような武器(4P)を使って戦うべきか」という戦略の方向性を定めることができるため、4P分析の前に必ず行っておきたい分析です。

SWOT分析

SWOT分析も3C分析と同様に、環境分析のフェーズで非常に有効なフレームワークです。自社の内部環境と外部環境を4つの要素に分けて整理します。

- Strengths(強み)

- Weaknesses(弱み)

- Opportunities(機会)

- Threats(脅威)

4P分析との関係: SWOT分析は、3C分析よりもさらに具体的に、自社が採るべき戦略の方向性を導き出すのに役立ちます。特に、各要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」は強力です。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に利用する戦略。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 競合の脅威に対して、自社の強みで対抗・差別化する戦略。

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服・改善する戦略。

- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略): 最悪の事態を避けるための防衛的な戦略。

このクロスSWOT分析で導き出された戦略の方向性を、具体的な4Pの施策に落とし込んでいくことで、論理的で一貫性のある戦略が生まれます。

STP分析

STP分析は、市場の中から自社が戦うべき場所を定め、そこでの立ち位置を明確にするためのフレームワークです。

- Segmentation(市場細分化)

- Targeting(ターゲット市場の選定)

- Positioning(自社の立ち位置の明確化)

4P分析との関係: STP分析は、マクロな環境分析(3C, SWOT)と、ミクロな戦術(4P)とを繋ぐ「橋渡し」の役割を担います。「市場全体」を漠然と見るのではなく、「特定のターゲット顧客」に焦点を絞ることで、4Pの各要素をシャープに、そして効果的に設計することができます。「誰に(STP)、何を(Product)、いくらで(Price)、どこで(Place)、どのように伝えるか(Promotion)」という一連の流れを意識することで、マーケティング戦略全体に強力な一貫性が生まれます。STP分析で定めたターゲットとポジショニングが、4P戦略のブレない「軸」となるのです。

これらのフレームワークは、それぞれが独立しているのではなく、マーケティング戦略立案という大きなプロセスの中で相互に関連し合っています。目的に応じてこれらのツールを適切に組み合わせ、活用することで、4P分析の効果を最大限に引き出すことが可能になります。

まとめ

本記事では、マーケティングにおける最も基本的かつ重要なフレームワークの一つである「4P分析」について、その定義から目的、具体的なやり方、成功のポイント、そして関連する他のフレームワークとの関係性まで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- 4P分析とは、企業がコントロール可能な4つの要素「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」を最適に組み合わせることで、具体的なマーケティング戦術を策定するための企業視点のフレームワークです。

- 4P分析の目的は、単に計画を立てるだけでなく、抽象的な目標を具体的な行動計画に落とし込み、競争優位性を確立し、組織内の連携を強化し、そして限られた経営資源の配分を最適化するという、企業経営の根幹に関わる重要な役割を担います。

- 4P分析のやり方は、主に①環境分析(3C, SWOT) → ②ターゲット設定(STP) → ③4Pの具体化 → ④整合性の確認という4つのステップで進めます。このプロセスを丁寧に行うことが、論理的で実行可能な戦略の鍵となります。

- 成功させるためのポイントは、①4つのPの間に一貫性を持たせること、②常に顧客視点(4C)を忘れないこと、③他のフレームワーク(3C, SWOT, STPなど)と有機的に組み合わせること、の3点です。

- 4P分析と4C分析の違いは、分析の視点が「企業」か「顧客」かという点にあります。両者は対立するものではなく、企業視点の4Pと顧客視点の4Cを行き来しながら戦略を磨き上げることが、現代のマーケティングでは不可欠です。

4P分析は1960年代に提唱された古典的なフレームワークですが、その本質的な価値は現代においても全く色褪せていません。市場が複雑化し、情報が溢れる現代だからこそ、戦略の骨子を築き、具体的なアクションプランに落とし込むための思考の拠り所として、4P分析は普遍的な力を持っています。

この記事を通じて4P分析への理解を深めた皆さんが、次の一歩として自社のビジネスにこのフレームワークを当てはめ、実践してみることを強くお勧めします。分析を通じて、これまで見えていなかった課題や新たなチャンスがきっと見つかるはずです。