現代のマーケティングにおいて、顧客一人ひとりの行動や感情を深く理解し、最適なアプローチを行うことの重要性はますます高まっています。多様化する顧客ニーズと複雑化する購買プロセスの中で、企業が顧客と良好な関係を築き、継続的に選ばれ続けるためには、「顧客視点」に立つことが不可欠です。

その強力な武器となるのが「カスタマージャーニーマップ」です。これは、顧客が製品やサービスを認知し、購入に至り、さらにはファンになるまでの一連の体験を可視化した「地図」です。

この記事では、カスタマージャーニーマップの基礎知識から、その具体的な作り方、BtoBとBtoCでの違い、成功させるためのポイント、そして作成に役立つテンプレートやツールまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたも顧客理解を深め、効果的なマーケティング施策を立案するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーマップは、現代の顧客中心のマーケティング戦略において、中心的な役割を果たすフレームワークです。単なる概念図ではなく、顧客の行動や感情の変遷を時系列で捉え、企業と顧客とのあらゆる接点における体験を可視化するための実践的なツールです。このマップを理解し活用することで、企業は顧客の視点に立ち、より効果的で一貫性のあるコミュニケーション戦略を構築できます。

顧客の購買プロセスを可視化する地図

カスタマージャーニーマップの最も基本的な役割は、顧客が製品やサービスを認知してから購入し、その後の関係性を構築するまでの一連のプロセス(=旅)を、一枚の「地図」として可視化することです。

従来のマーケティングでは、「認知」「興味」「比較検討」「購入」といった直線的な購買ファネルモデルが主流でした。しかし、インターネットやSNSの普及により、顧客の行動はより複雑で非線形なものになっています。顧客は能動的に情報を収集し、複数のチャネルを自由に行き来しながら意思決定を行います。

例えば、あるユーザーが新しいスニーカーを探しているとします。

- SNSの広告で偶然あるブランドのスニーカーを見かける(認知)

- 興味を持ち、そのブランド名で検索する(興味・関心)

- 公式サイトで商品の詳細を確認し、インフルエンサーのレビュー動画を視聴する

- いくつかの競合製品と比較するために、比較サイトの記事を読む(比較・検討)

- 実店舗で試着し、履き心地を確認する

- 最終的に、ポイントが貯まるECサイトで最も安く販売されているショップを探して購入する(購入)

- 届いた商品をSNSに投稿し、友人におすすめする(推奨・ファン化)

このように、現代の顧客の「旅」は、オンラインとオフラインを横断し、様々な情報源に触れながら進んでいきます。カスタマージャーニーマップは、この複雑な旅の道のりを時系列に沿って整理し、各段階で顧客が「何を行い」「何を考え」「何を感じ」「どこで企業と接触するのか」を明確に描き出すのです。

この「地図」があることで、企業は顧客の行動全体を俯瞰的に把握できます。どの段階で顧客がポジティブな感情を抱き、どの段階で不安や不満を感じているのか。どのタッチポイント(顧客接点)が効果的に機能し、どこがボトルネックになっているのか。これらのインサイトは、断片的なデータ分析だけでは見えてこない、顧客のリアルな体験に基づいています。

カスタマージャーニーマップを作成する目的

カスタマージャーニーマップを作成する目的は、単に顧客の行動を可視化するだけではありません。その先にある、より本質的なビジネス課題の解決を目指すことにあります。主な目的は以下の4つに大別できます。

- 顧客理解の深化と共感の醸成

最も重要な目的は、企業全体で顧客に対する深い理解と共感を醸成することです。ペルソナ(架空の顧客像)を設定し、そのペルソナがどのような思考や感情の波を経験するのかを追体験することで、担当者は顧客の立場に立った意思決定ができるようになります。データ上の「ユーザー」ではなく、感情を持った一人の「人間」として顧客を捉え直すことが、真の顧客中心主義への第一歩となります。 - 部門横断での共通認識の構築

多くの企業では、マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートといった部門が縦割りで機能しており、それぞれが異なる顧客像を持っているケースが少なくありません。マーケティング部門はWebサイトの訪問者を、営業部門は商談相手を、サポート部門は問い合わせをしてきた顧客を、それぞれ「自社の顧客」として見ています。

カスタマージャーニーマップは、認知からファン化までの一貫した顧客体験を一枚の図で示すことで、これらの部門間に共通の「顧客像」と「顧客体験の全体像」を提供します。これにより、「サイロ化(部門間の孤立)」を解消し、全部門が同じ目標に向かって連携し、一貫性のある顧客体験を提供するための土台が築かれます。 - マーケティング施策の最適化と優先順位付け

マップを作成する過程で、顧客の旅路における「課題(ペインポイント)」や「機会(モーメント・オブ・トゥルース)」が浮き彫りになります。例えば、「比較検討段階で、他社製品との違いが分かりにくい」という課題が見つかれば、比較コンテンツの作成や製品サイトの改善といった具体的な施策に繋がります。

また、「購入後のフォローアップが不足しており、顧客満足度が低下している」というボトルネックが特定できれば、そこに対するリソース投下を優先的に検討できます。カスタマージャーニーマップは、感覚や思い込みに頼るのではなく、顧客のリアルな体験に基づいて施策の優先順位を決定するための客観的な判断材料となります。 - 優れた顧客体験(CX)の創出

最終的なゴールは、優れた顧客体験(Customer Experience, CX)を創出し、顧客ロイヤルティを高めることです。顧客体験とは、顧客が製品やサービスに関わるすべての接点において感じる「感情的な価値」の総体です。

カスタマージャーニーマップを用いて、各接点での顧客の感情をポジティブなものへと転換していくことで、企業は単なる製品の機能的価値だけでなく、感情的な価値を提供できるようになります。満足度の高い体験は、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得に繋がり、長期的なビジネスの成長に貢献します。

これらの目的を達成するため、カスタマージャーニーマップは現代のビジネス戦略において不可欠なツールとして位置づけられているのです。

カスタマージャーニーマップのメリット・デメリット

カスタマージャーニーマップの作成は、企業に多くの恩恵をもたらす一方で、いくつかの注意すべき点や潜在的なデメリットも存在します。その両面を正しく理解することが、マップを効果的に活用するための鍵となります。

カスタマージャーニーマップを作成する3つのメリット

カスタマージャーニーマップを作成することで得られる主なメリットは、「顧客視点の獲得」「部門間の連携強化」「施策の優先順位付け」の3つです。これらは相互に関連し合い、組織全体のマーケティング能力を向上させます。

① 顧客視点を深く理解できる

カスタマージャーニーマップを作成する最大のメリットは、組織全体で一貫した「顧客視点」を養い、深く理解できることにあります。企業は日々の業務の中で、どうしても「企業側の論理」や「提供者側の視点」に陥りがちです。例えば、「この新機能は素晴らしいから、きっと顧客は喜ぶはずだ」「このキャンペーンを打てば、売上は上がるだろう」といった思い込みです。

しかし、カスタマージャーニーマップの作成プロセスでは、ペルソナの視点に立って、その行動、思考、感情を一つひとつ丁寧に追体験していきます。

- 「この段階の顧客は、どんな情報を求めているのだろうか?」

- 「Webサイトのこの部分で、顧客はどんな不安やストレスを感じるだろうか?」

- 「購入を決意する瞬間、顧客の心の中では何が起きているのだろうか?」

このように、顧客の感情の起伏や心理的な障壁にまで踏み込んで分析することで、アクセス解析などの定量データだけでは決して見えてこない、顧客の生々しいインサイト(洞察)を獲得できます。例えば、「Webサイトの離脱率が高い」という定量データがあったとします。マップを作成することで、「専門用語が多すぎて内容が理解できず、不安になって離脱した」「料金プランが複雑で、自分に合うものがどれか判断できず、面倒になって離脱した」といった、離脱の背景にある具体的な感情や思考が見えてきます。

この顧客への深い共感は、よりユーザーに寄り添った製品開発やサービス改善、コミュニケーション設計に直結します。結果として、顧客満足度の向上に繋がり、長期的な信頼関係の構築に貢献するのです。

② 部門間で共通認識を持てる

多くの企業組織が抱える課題の一つに「部門間のサイロ化」があります。マーケティング、営業、製品開発、カスタマーサポートといった各部門が、それぞれのKPI(重要業績評価指標)を追い求めるあまり、連携が取れず、顧客に一貫性のない体験を提供してしまうケースは少なくありません。

- マーケティング部門: リード(見込み客)獲得数を最大化するために、少し大げさな広告表現を使ってしまう。

- 営業部門: 獲得したリードに対して、広告内容と少し違う説明をしてしまい、顧客に不信感を与える。

- カスタマーサポート部門: 製品の仕様について、マーケティング部門や営業部門から十分な情報共有がされておらず、顧客からの問い合わせにスムーズに答えられない。

このような状況では、顧客は部門ごとに異なる対応をされることになり、企業全体への信頼を失ってしまいます。

カスタマージャーニーマップは、認知から購入後のサポート、ファン化までの一連の顧客体験を一枚の地図として可視化することで、全部門が共有できる「共通言語」として機能します。このマップを前にして各部門の担当者が議論することで、「我々の仕事が、顧客の旅のどの部分に影響を与えているのか」「他の部門の活動が、自分たちの領域にどう繋がっているのか」を具体的に理解できます。

例えば、マップ上で「製品導入後の初期設定」で顧客の感情が大きく落ち込んでいることがわかれば、それはカスタマーサポート部門だけの問題ではありません。開発部門は「UI/UXの改善」、マーケティング部門は「導入ガイドコンテンツの充実」、営業部門は「商談時の丁寧な説明」といったように、全部門が連携して課題解決に取り組むべきだという共通認識が生まれます。このように、カスタマージャーニーマップは組織の壁を越え、顧客中心の文化を醸成するための強力な触媒となるのです。

③ 施策の優先順位が明確になる

リソース(ヒト・モノ・カネ・時間)が限られている中で、企業は無数のマーケティング施策の中から、最も効果的なものを選んで実行しなければなりません。しかし、「何を」「どの順番で」行うべきかの判断は非常に難しい問題です。

カスタマージャーニーマップは、この施策の優先順位付けに客観的な根拠を与えてくれます。マップを作成すると、顧客の旅全体の中で、特に顧客満足度を大きく左右する重要な局面(モーメント・オブ・トゥルース)や、顧客が最もストレスを感じているボトルネック(ペインポイント)が明確になります。

例えば、マップ分析の結果、以下の2つの課題が発見されたとします。

- 課題A: 認知段階のSNS広告のクリック率が低い。

- 課題B: 購入直後のサンクスメールが届かず、多くの顧客が不安を感じている。

どちらも改善すべき課題ですが、顧客体験へのインパクトを考えれば、明らかに課題Bの解決が優先されるべきです。購入という最もポジティブな体験の直後に不安を与えてしまうことは、ブランドへの信頼を根底から揺るがしかねません。

このように、カスタマージャーニーマップは、顧客の感情的なインパクトが大きいポイントや、ビジネス機会の損失に直結する深刻な課題を可視化します。これにより、担当者の声の大きさや勘に頼るのではなく、「顧客にとって最も重要な課題は何か?」という基準で、リソースをどこに集中投下すべきかを合理的に判断できるようになるのです。

カスタマージャーニーマップを作成する際の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、カスタマージャーニーマップの作成と運用には注意すべき点も存在します。これらを事前に認識しておくことで、失敗を避け、より効果的な活用が可能になります。

作成に時間と手間がかかる

カスタマージャーニーマップの作成は、決して簡単な作業ではありません。質の高いマップを作るためには、相応の時間と労力、そしてコストが必要になります。

- 情報収集: 顧客インタビュー、アンケート調査、アクセス解析データの分析、NPS(ネット・プロモーター・スコア)の集計、営業担当者やサポート担当者へのヒアリングなど、多角的な情報収集が不可欠です。これらの準備と実行には多大な工数がかかります。

- 関係者の調整: マップ作成は、複数の部門の関係者が集まってワークショップ形式で行うのが理想的です。しかし、多忙なメンバーのスケジュールを調整し、全員が参加できる場を設けること自体が大きなハードルとなる場合があります。

- 分析と可視化: 収集した膨大な情報を整理・分析し、一枚のマップに分かりやすく落とし込んでいく作業も、専門的なスキルと時間を要します。

これらのプロセスを軽視して、少人数の思い込みだけで安易にマップを作成してしまうと、現実の顧客像とはかけ離れた「絵に描いた餅」になってしまいます。効果的なマップを作るためには、しっかりとした準備とプロセスが必要であることを認識し、必要なリソースを確保することが重要です。対策として、最初から全顧客セグメントを対象にするのではなく、特定のペルソナに絞ってスモールスタートを切ることも有効なアプローチです。

一度作ったら終わりではない

カスタマージャーニーマップ作成における最大の罠の一つが、「完成したマップを聖書のように扱い、更新を怠ってしまう」ことです。市場環境、競合の動向、テクノロジーの進化、そして顧客の価値観や行動様式は、常に変化し続けています。半年前、一年前に正しかった顧客の「旅」の姿が、現在も同じであるとは限りません。

例えば、新しいSNSが登場すれば、顧客の情報収集の仕方は変わります。競合が画期的な新サービスを始めれば、顧客の比較検討の基準も変化します。自社が新しい機能を追加すれば、顧客の利用プロセスも変わるはずです。

カスタマージャーニーマップは、一度作ったら完成する静的な「成果物」ではなく、ビジネス環境の変化に合わせて常に更新し続けるべき動的な「ツール」です。これを怠ると、マップはあっという間に陳腐化し、現実との乖離が大きくなっていきます。古い地図を頼りに航海を続けるようなもので、誤った意思決定を導く原因にもなりかねません。

このデメリットを克服するためには、あらかじめ「半年に一度」「四半期に一度」といった定期的な見直しのサイクルをチーム内で合意しておくことが重要です。また、新製品のリリースや大規模なプロモーションの前後など、大きな変化があったタイミングでマップをレビューする習慣をつけることも効果的です。カスタマージャーニーマップを「生き物」として捉え、継続的にメンテナンスしていく姿勢が求められます。

カスタマージャーニーマップの基本的な構成要素

カスタマージャーニーマップは、一般的に横軸に「時間(ステージ)」、縦軸に「顧客の体験内容」を配置したマトリクス形式で作成されます。ここに記述される要素は様々ですが、基本となる6つの構成要素を理解することが、質の高いマップを作成するための第一歩です。

| 構成要素 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| ペルソナ | ジャーニーの主人公となる、架空の理想的な顧客像。 | 氏名、年齢、職業、価値観、情報収集の方法、抱えている課題などを具体的に設定。 |

| ステージ | 顧客が認知からファン化に至るまでの心理や行動の変化を表す段階。 | 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 利用・継続 → 推奨・ファン化 |

| 顧客の行動 | 各ステージでペルソナが具体的にとる行動。 | SNSで検索、公式サイトを閲覧、資料請求、店舗で試着、口コミを投稿など。 |

| タッチポイント | 顧客が企業や製品・サービスと接触する接点(チャネル)。 | Web広告、検索エンジン、SNS、公式サイト、ECサイト、店舗、コールセンター、メルマガなど。 |

| 思考・感情 | 各ステージでのペルソナの思考や感情の起伏。 | 「便利そう」「難しそう」「本当に効果があるの?」「買ってよかった」「使い方がわからない」など。 |

| 課題・改善策 | 顧客が抱える課題(ペインポイント)と、それに対する企業の改善策。 | 【課題】料金プランが複雑で選べない → 【改善策】料金シミュレーション機能を追加する。 |

ペルソナ

ペルソナは、カスタマージャーニーマップの「主人公」です。単なるターゲット層(例:30代男性)といった曖昧な括りではなく、氏名、年齢、職業、家族構成、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法、抱えている悩みや課題などを具体的に設定した、一人の架空の人物像を指します。

なぜペルソナが重要なのでしょうか。それは、具体的な人物像を設定することで、マップ作成者がその人物になりきり、感情移入しやすくなるからです。「30代男性」の感情を想像するのは難しいですが、「IT企業勤務の田中誠一さん(32歳)、最近業務効率化に悩んでおり、新しいツールを探している」という具体的な人物であれば、その行動や思考をよりリアルに想像できます。

良質なペルソナは、関係者間の認識のズレを防ぎ、「このペルソナなら、この場面でこう考えるはずだ」という共通の判断基準を提供してくれます。ペルソナは、アンケート調査や顧客インタビューなどのデータに基づいて、思い込みではなく客観的な事実から作成することが重要です。

ステージ

ステージは、カスタマージャーニーの「道のり」を示す、横軸の区切りです。顧客が製品やサービスを認知し、最終的にファンになるまでの一連のプロセスを、いくつかの段階(フェーズ)に分割したものです。

ステージの分け方は業界や商材によって様々ですが、一般的には以下のような購買行動モデルが参考にされます。

- AIDAモデル: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Action(行動)

- AISASモデル: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Search(検索)→ Action(行動)→ Share(共有)

- The 5A’s: Aware(認知)→ Appeal(訴求)→ Ask(調査)→ Act(行動)→ Advocate(推奨)

BtoCのECサイトであれば「認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 商品到着 → 利用 → 再購入」といったステージが考えられます。一方、BtoBのSaaS製品であれば「課題認知 → 情報収集 → 比較・評価 → 稟議・承認 → 契約 → 導入 → 活用・定着 → 契約更新・アップセル」のように、より複雑で長いステージ設定になるでしょう。

自社のビジネスモデルや顧客の購買プロセスに最も合ったステージを設定することが、現実的なジャーニーを描く上で非常に重要です。

顧客の行動

顧客の行動は、設定したペルソナが各ステージで具体的に「何をするか」を記述する項目です。できるだけ具体的に、ペルソナの目線で記述することがポイントです。

例えば、「比較・検討」ステージにおける行動は、単に「比較する」と書くのではなく、

- 「競合製品AとBの機能比較表を作成する」

- 「SNSで製品名と『口コミ』『評判』を組み合わせて検索する」

- 「導入事例ページを読み込み、自社と似た課題を持つ企業を探す」

- 「無料トライアルに申し込み、操作感を試す」

といったように、ペルソナが実際にとるであろうアクションを時系列で具体的に書き出します。

この行動を詳細に洗い出すことで、次の「タッチポイント」を特定しやすくなります。顧客がどこで、どのような情報を求めているのかを理解するための基礎となる情報です。

タッチポイント(顧客接点)

タッチポイントとは、顧客の行動に伴って発生する、企業や製品・サービスとのあらゆる接点を指します。顧客がどこで、どのチャネルを通じて自社と関わるのかを明確にする項目です。

タッチポイントはオンラインとオフラインの両方に存在します。

- オンライン: Web広告(リスティング、ディスプレイ、SNS)、検索エンジン、公式サイト、ブログ、オウンドメディア、SNSアカウント、動画プラットフォーム、ECサイト、メルマガ、オンラインセミナー(ウェビナー)など。

- オフライン: テレビCM、新聞・雑誌広告、交通広告、店舗、展示会、セミナー、営業担当者、コールセンター、ダイレクトメールなど。

各ステージで発生するタッチポイントを正確に洗い出すことで、どのチャネルが顧客体験に大きく貢献しているのか、また、どのチャネルが十分に機能していないのかを評価できます。例えば、「情報収集」ステージで多くの顧客が検索エンジンを利用しているにも関わらず、自社のSEO対策が不十分であれば、それは大きな機会損失であることがわかります。

思考・感情

思考・感情は、カスタマージャーニーマップの核心ともいえる項目です。各ステージでペルソナが何を考え、何を感じているのかを記述します。顧客の行動の裏にある「なぜ?」を解き明かす鍵となります。

この項目は、顧客インタビューやアンケートの定性的な情報から得られることが多く、できるだけ顧客の言葉(ボイス・オブ・カスタマー)をそのまま引用するのが効果的です。

- 思考(考えていること): 「この製品は自分の課題を解決してくれそうだ」「料金が高いな、費用対効果はどうだろう?」「この機能の使い方がよくわからない」「他社製品との違いは何だろう?」

- 感情(感じていること): 期待、ワクワク、不安、疑念、満足、イライラ、安心、後悔、喜び

これらの感情の起伏を曲線(感情曲線)で表現することも一般的です。感情が大きく落ち込んでいるポイントは、顧客が離脱する可能性が高い「ペインポイント」であり、逆に感情が高まっているポイントは、顧客のエンゲージメントをさらに高めるチャンスがある「ハッピーポイント」です。この感情の可視化こそが、顧客体験(CX)を改善する上で最も重要なインサイトとなります。

課題・改善策

最後の項目は、マップ全体を分析して見つけ出した「課題」と、それに対する具体的な「改善策」を記述することです。これがカスタマージャーニーマップを作成する最終的なアウトプットであり、アクションに繋げるための最も重要な部分です。

- 課題(ペインポイント): マップ上で明らかになった顧客の不満、不安、障壁などを具体的に言語化します。

- 例:「比較検討ステージで、公式サイトに料金体系が明記されておらず、問い合わせが必要なことにストレスを感じている」

- 改善策(アクションプラン): 特定された課題を解決するための具体的な施策を検討します。

- 例:「公式サイトに分かりやすい料金プランページを新設する」「料金シミュレーション機能を開発する」「チャットボットで料金に関する簡単な質問に自動応答できるようにする」

このとき、改善策は「頑張る」「意識する」といった精神論ではなく、誰が、いつまでに、何をするのかを明確にした具体的なアクションプランに落とし込むことが重要です。この項目があることで、カスタマージャーニーマップは単なる分析ツールから、ビジネスを前進させるための戦略立案ツールへと昇華するのです。

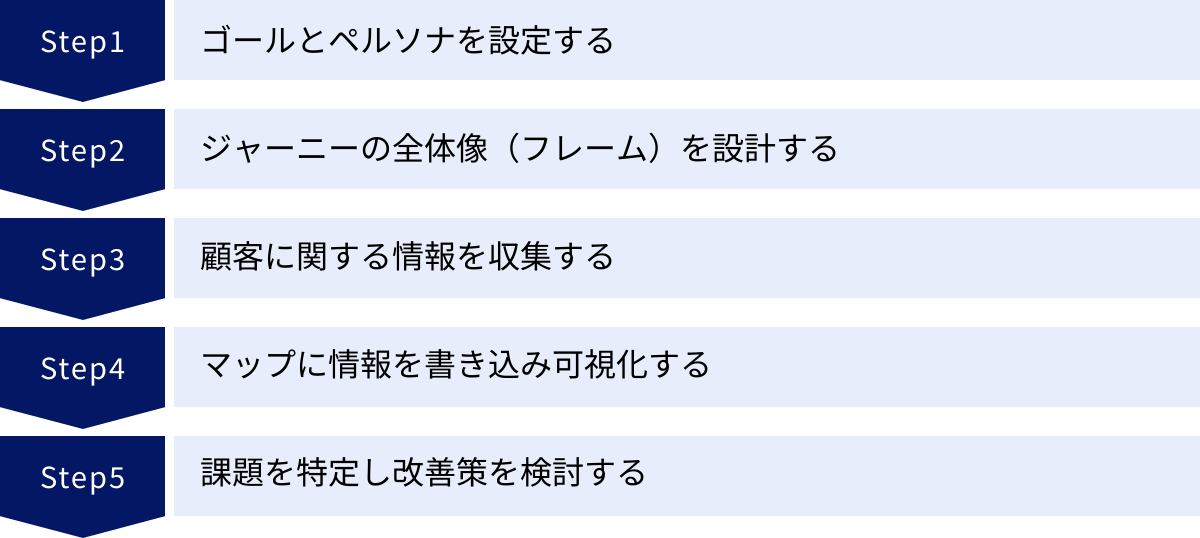

カスタマージャーニーマップの作り方5ステップ

カスタマージャーニーマップの作成は、体系的なアプローチを踏むことで、より効果的で実践的なものになります。ここでは、目的設定から改善策の検討まで、具体的な5つのステップに分けて解説します。このプロセスをチームで実行することで、関係者間の共通認識を醸成しながら、質の高いマップを完成させることができます。

① ゴールとペルソナを設定する

マップ作成の旅を始める前に、まず「目的地(ゴール)」と「旅の主人公(ペルソナ)」を明確に定義する必要があります。ここが曖昧なまま進めてしまうと、途中で方向性を見失い、誰のための、何のためのマップなのか分からないものになってしまいます。

1. ゴールの設定

まず、「なぜカスタマージャーニーマップを作成するのか?」という目的を具体的に言語化します。この目的は、ビジネス上の課題と直結しているべきです。

- 「新規顧客の獲得数を10%向上させる」

- 「Webサイトからの問い合わせ後の成約率を5%改善する」

- 「既存顧客の解約率を3%低下させる」

- 「NPS(顧客推奨度)を10ポイント向上させる」

このように、測定可能なKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)を設定することで、マップ作成後の施策の効果を客観的に評価できるようになります。また、対象とする製品やサービス、ターゲットとする顧客セグメントもこの段階で明確にしておきましょう。全ての製品・顧客を一枚のマップで表現するのは困難なため、まずは最も重要な領域に絞ることが成功の鍵です。

2. ペルソナの設定

次に、ジャーニーの主人公となるペルソナを作成します。ペルソナは、チームの思い込みや想像だけで作るのではなく、実際の顧客データに基づいて作成することが極めて重要です。

- 定量データ: サイトのアクセス解析データ、顧客の購買履歴、年齢・性別などの属性データ。

- 定性データ: 顧客アンケートの結果、ユーザーインタビューの録音・議事録、営業担当者やカスタマーサポートへのヒアリング内容、SNS上の口コミ。

これらの情報を統合し、以下のような項目を含む、一人の具体的な人物像を描き出します。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成

- 背景・価値観: ライフスタイル、性格、趣味、情報収集の方法(よく見るWebサイトやSNSなど)

- 課題と目標: 製品・サービスに関連する領域で、どのような課題を抱え、何を達成したいのか

- 印象的なセリフ: そのペルソナが言いそうな、象徴的な一言

こうして作成されたペルソナをチーム全員で共有し、「この人ならどう行動するか?」という共通の視点を持つことが、後のステップの質を大きく左右します。

② ジャーニーの全体像(フレーム)を設計する

ゴールとペルソナが固まったら、次にマップの骨格となる「フレーム」を設計します。これは、マップの縦軸と横軸にどのような項目を置くかを決める作業です。

1. 横軸(ステージ)の定義

ペルソナがゴールを達成するまでの道のりを、いくつかの段階(ステージ)に分割します。前述の通り、このステージはBtoC、BtoB、商材の特性によって異なります。自社のビジネスとペルソナの行動プロセスに最も適したステージを設定しましょう。

- BtoCの例: 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 利用 → ファン化

- BtoBの例: 課題認知 → 情報収集 → 比較評価 → 稟議・承認 → 契約 → 導入支援 → 活用定着

ステージの数は多すぎると複雑になりすぎ、少なすぎると顧客の行動変化を捉えきれません。5〜8段階程度に設定するのが一般的です。チームで議論し、ペルソナの心理的な区切りを意識して設定することが重要です。

2. 縦軸(体験要素)の定義

各ステージで分析する顧客体験の要素を定義します。これも目的に応じてカスタマイズ可能ですが、一般的には以下の項目が含まれます。

- 顧客の行動 (Action): 何をするか?

- タッチポイント (Touchpoint): どこで接点を持つか?

- 思考 (Thinking): 何を考えるか?

- 感情 (Feeling): どう感じるか?(感情曲線で示すことが多い)

- 課題 (Pain Point): 何に困るか?

- 機会 (Opportunity): 改善のチャンスはどこか?

これらのフレームを、ホワイトボード、模造紙、あるいはMiroのようなオンラインツール上に書き出し、マップ作成の土台を準備します。

③ 顧客に関する情報を収集する

設計したフレームを埋めていくために、ペルソナに関するあらゆる情報を収集します。このステップはマップの信頼性を担保する上で最も重要であり、「思い込み」を排除し、「事実(ファクト)」に基づいて作成するための根幹となります。

収集すべき情報は、定量的データと定性的データの両方に及びます。

- 定量的データ(「何が」起きたかを知る):

- Webアクセス解析: Google Analyticsなどを用いて、ユーザーの流入経路、閲覧ページ、離脱ポイント、滞在時間などを分析します。

- CRM/SFAデータ: 顧客管理システムや営業支援システムに蓄積された、顧客の属性、購買履歴、問い合わせ履歴などを分析します。

- 広告データ: 各広告チャネルの表示回数、クリック率、コンバージョン率などを確認します。

- 定性的データ(「なぜ」それが起きたかを知る):

- ユーザーインタビュー: ペルソナに近い属性の顧客に直接インタビューを行い、製品やサービスとの出会いから現在までの体験を深くヒアリングします。行動の裏にある動機や感情を探る上で最も効果的な方法です。

- アンケート調査: より多くの顧客から、満足度、不満点、利用シーンなどに関する意見を収集します。NPS(ネット・プロモーター・スコア)調査も有効です。

- 社内ヒアリング: 営業、カスタマーサポート、店舗スタッフなど、日々顧客と接している従業員から、顧客の生の声や現場で感じている課題をヒアリングします。これは貴重な一次情報源となります。

- ソーシャルリスニング: SNSやレビューサイトで、自社製品や競合製品についてどのように語られているかを調査します。

これらの情報を多角的に集め、整理しておくことで、次のステップで説得力のあるマップを作成できます。

④ マップに情報を書き込み可視化する

いよいよ、収集した情報を基に、設計したフレームを埋めていく作業です。このステップは、関係者が一堂に会し、ワークショップ形式で進めるのが最も効果的です。異なる視点を持つメンバーが意見を出し合うことで、より多角的で精度の高いマップが完成します。

ワークショップの進め方:

- 準備: 大きなホワイトボードや模造紙、あるいはオンラインホワイトボードツール(Miroなど)を用意します。色違いの付箋とペンも準備します。

- 情報のマッピング: 参加者一人ひとりが、収集したデータや自身の知見を基に、「行動」「思考」「感情」などを付箋に書き出し、マップ上の対応するステージのセルに貼り付けていきます。

- 例:「比較検討ステージ」で「料金プランが分かりにくいと感じた」というインタビュー結果があれば、その内容を付箋に書き、「感情」の欄に貼る。

- グルーピングと整理: 各セルに貼られた付箋を全員で確認し、似たような意見をグルーピングしたり、時系列に並べ替えたりして情報を整理します。

- 感情曲線の描画: 各ステージの思考や感情の付箋を参考に、ペルソナの感情の起伏を線で結び、「感情曲線」を描きます。これにより、顧客体験の山と谷が視覚的に一目瞭然となります。

- 議論と深化: 「なぜこのステージで感情が落ち込んでいるのか?」「この行動の背景にはどんな思考があるのか?」といった問いを投げかけ、チームで議論を深めます。この対話を通じて、個々の情報が繋がり、ジャーニー全体のストーリーが見えてきます。

このプロセスは、チーム全員でペルソナの旅を追体験し、共感を深める重要な時間です。

⑤ 課題を特定し改善策を検討する

マップが完成したら、それで終わりではありません。むしろここからが本番です。完成したマップを俯瞰し、ビジネスの成長に繋がる「課題」と「機会」を発見し、具体的なアクションプランに落とし込みます。

1. 課題と機会の特定:

- ペインポイント(課題)の特定: 感情曲線が大きく落ち込んでいるステージや、「課題」のセルに多くの付箋が集まっている箇所に注目します。これらは顧客がストレスを感じているボトルネックであり、最優先で解決すべき課題です。

- 機会(ハッピーポイント)の特定: 逆に、感情が高まっているステージは、顧客の満足度が特に高いポイントです。この体験をさらに強化したり、他の顧客にも広めたりすることで、ブランドの強みを最大化できます。

- ギャップの発見: 企業が「こうだろう」と思っていた顧客体験と、マップ上で明らかになった実際の体験との間にギャるギャップがないかを確認します。このギャップにこそ、大きな改善のヒントが隠されています。

2. 改善策のブレインストーミング:

特定した課題や機会に対して、チームで改善策のアイデアをブレインストーミングします。「どうすればこのペインポイントを解消できるか?」「このハッピーポイントをさらに伸ばすには?」といった問いを立て、自由な発想でアイデアを出していきます。

3. 優先順位付けとアクションプラン化:

出されたアイデアの中から、実行すべき施策の優先順位を決定します。一般的には、「インパクト(顧客体験やビジネスへの貢献度)」と「実現可能性(コストや工数)」の2軸でマトリクスを作成し、評価します。

- インパクトが高く、実現可能性も高い施策 → 最優先で実行

- インパクトは高いが、実現可能性が低い施策 → 中長期的な課題として検討

- インパクトは低いが、実現可能性が高い施策 → リソースに余裕があれば実行

- インパクトも実現可能性も低い施策 → 実行しない

優先順位が決まった施策については、「担当者(Who)」「実施内容(What)」「実施時期(When)」「目標(Why/How)」を明確にした具体的なアクションプランに落とし込み、実行に移します。この最後のステップを確実に行うことで、カスタマージャーニーマップは初めて真の価値を発揮するのです。

BtoBとBtoCにおけるカスタマージャーニーマップの違い

カスタマージャーニーマップの基本的な考え方や作り方は、BtoB(企業間取引)とBtoC(企業対消費者取引)で共通していますが、対象となる顧客の特性が異なるため、マップの内容にはいくつかの重要な違いが生まれます。これらの違いを理解することは、それぞれのビジネスに最適化された、より精度の高いマップを作成するために不可欠です。

| 比較項目 | BtoC(企業対消費者) | BtoB(企業間取引) |

|---|---|---|

| 意思決定者 | 主に個人(または家族) | 複数人・複数部門が関与(担当者、上長、役員など) |

| 検討期間 | 比較的短く、衝動的な購入も多い | 長期間にわたり、段階的なプロセスを経る |

| 判断基準 | 感情的・個人的な欲求や満足感が中心 | 合理的・論理的な基準(費用対効果、ROI、機能性、サポート体制など)が中心 |

| 関係性 | 短期的または断続的な関係が多い | 長期的かつ継続的な関係性が重要 |

意思決定者の数

BtoCとBtoBの最も大きな違いは、購入の意思決定に関わる人物の数です。

BtoCの場合、購入を決定するのは基本的に個人です。高価な商品(車や家など)であれば家族が関与することもありますが、多くの場合は一人の消費者が自身の判断で購入を決めます。そのため、カスタマージャーニーマップで設定するペルソナも、その個人一人に焦点を当てれば十分です。その個人の感情や欲求を理解することが、マーケティングの鍵となります。

一方、BtoBの場合、製品やサービスの導入には、複数の立場や部門の人間が複雑に関与します。

- 利用者: 実際にそのツールやサービスを使う現場の担当者。

- 情報収集者: 課題解決のために情報収集や製品比較を行う担当者。

- 決裁者: 予算の承認権限を持つ上長や役員。

- 導入推進者: 社内調整や導入プロジェクトをリードする人物。

- 経理部門: 支払いプロセスに関わる担当者。

これらの人々は、それぞれ異なる立場から製品を評価し、異なる関心事や課題を持っています。例えば、現場の利用者は「使いやすさ」を重視しますが、決裁者は「費用対効果(ROI)」や「導入コスト」を最も気にします。

したがって、BtoBのカスタマージャーニーマップを作成する際には、単一のペルソナだけでは不十分な場合があります。主要な関係者(キーパーソン)ごとに、それぞれのペルソナやミニジャーニーを作成したり、一つのマップの中で各関係者の役割や関心事を併記したりするといった工夫が必要です。「誰が、どの段階で、どのような影響力を持つのか」という、組織内の力学を理解することが極めて重要になります。

検討期間の長さ

購入に至るまでの検討期間も、BtoCとBtoBでは大きく異なります。

BtoCの場合、特に日用品や衣料品などの低価格帯の商材では、検討期間は比較的短く、時には衝動的に購入が決まることも少なくありません。SNSで見かけた商品をその場で購入したり、店頭で気に入った服をすぐにレジに持っていったりするケースです。もちろん、高価な耐久消費財などでは検討期間が長くなりますが、全体的にはBtoBよりもスピーディーです。そのため、ジャーニーのステージも「認知」から「購入」までが比較的コンパクトにまとまります。

対照的に、BtoBの検討期間は非常に長くなるのが一般的です。数ヶ月から、大規模なシステム導入などでは1年以上かかることも珍しくありません。その理由は、前述の意思決定プロセスの複雑さに加え、導入の失敗が事業に与える影響が大きいため、慎重な検討が求められるからです。

この長い検討期間の中で、顧客企業は以下のような段階的なプロセスを踏んでいきます。

- 課題の認識: まず社内で「何が問題なのか」を定義し、共有する。

- 情報収集: Webサイト、ホワイトペーパー、導入事例などで幅広く情報を集める。

- 比較・評価: 複数のベンダーから資料を取り寄せ、機能や価格を詳細に比較する。

- デモ・トライアル: 実際に製品を試用し、自社の業務に適合するかを評価する。

- 社内調整・稟議: 関係部署への説明や、予算確保のための稟議プロセスを進める。

- 契約・交渉: ベンダーとの間で価格や契約内容の最終交渉を行う。

したがって、BtoBのカスタマージャーニーマップでは、これらの長いプロセスを反映した、より詳細で多段階のステージ設定が必要になります。各ステージで顧客が必要とする情報やコンテンツも異なるため、長期的な視点でのナーチャリング(顧客育成)戦略が不可欠です。

合理的な判断基準

購入を決定する際の判断基準も、BtoCとBtoBでその性質が大きく異なります。

BtoCの場合、購入の動機には感情的な要素が強く影響します。「このデザインが好き」「持っていると気分が上がる」「憧れの人が使っているから」といった、個人の欲求や自己表現、ブランドへの共感などが重要な判断基準となります。もちろん価格や機能も考慮されますが、最終的な決め手は個人の主観的な「好き嫌い」や「満足感」であることが多いです。

一方、BtoBの購買は、極めて合理的・論理的な判断に基づいて行われます。購入するのは個人ではなく「組織」であり、その目的は「企業の課題解決」や「利益の向上」です。そのため、担当者は個人的な好みで製品を選ぶことはできず、上司や経営陣に対して、その選択が組織にとって最適であることを客観的なデータで説明する責任を負います。

BtoBで重視される主な判断基準は以下の通りです。

- 費用対効果(ROI): 投資したコストに対して、どれだけのリターン(売上向上、コスト削減など)が見込めるか。

- 機能性と拡張性: 自社の要件を満たす機能が揃っているか。将来の事業拡大にも対応できるか。

- セキュリティ: 企業の機密情報を扱う上で、十分なセキュリティ対策が施されているか。

- サポート体制: 導入時や運用開始後のサポートは手厚いか。トラブル発生時に迅速に対応してもらえるか。

- 導入実績と信頼性: 同業他社での導入実績は豊富か。企業の信頼性や安定性は十分か。

この違いは、マーケティングコミュニケーションの内容に直接影響します。BtoCでは共感を呼ぶストーリーや魅力的なビジュアルが効果的ですが、BtoBでは、製品の価値を客観的な数値やデータで示すホワイトペーパー、詳細な機能比較表、具体的な成果が書かれた導入事例といった、合理的な意思決定を支援するコンテンツが極めて重要になるのです。

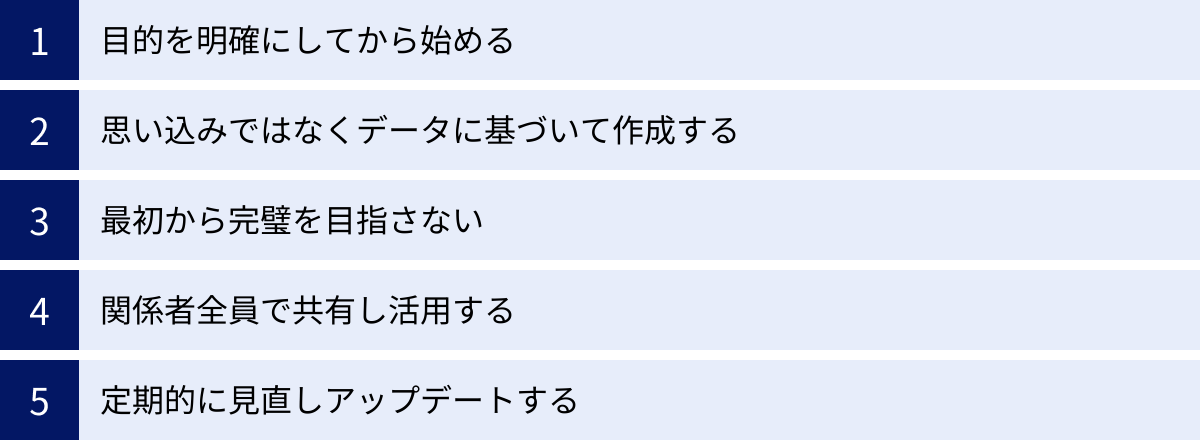

カスタマージャーニーマップ作成を成功させるポイント

カスタマージャーニーマップは、正しく作成し、活用することで強力なツールとなりますが、ただ作るだけでは意味がありません。その効果を最大化し、ビジネス成果に繋げるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、作成から運用までのプロセス全体を通じて意識すべき5つの成功のポイントを解説します。

目的を明確にしてから始める

カスタマージャーニーマップ作成に着手する前に、「何のために作るのか?」という目的をチーム全体で明確にし、共有することが最も重要です。目的が曖昧なまま「流行っているから作ってみよう」という動機で始めると、作成プロセスで方向性がブレてしまい、結局誰にも使われない「お飾りのマップ」が完成するだけになってしまいます。

目的は、具体的かつ測定可能なビジネスゴールと結びつけるべきです。

- 悪い例: 「顧客理解を深めるため」

- 良い例: 「新規顧客向けのオンボーディングプロセスを改善し、利用開始後1ヶ月以内の解約率を5%削減するため」

このように具体的な目的を設定することで、

- 対象とすべきペルソナは誰か(例:新規登録ユーザー)

- 焦点を当てるべきジャーニーの範囲はどこか(例:登録から利用定着まで)

- 収集すべき情報は何か(例:解約理由のアンケート、初期設定でのつまずきポイント)

- マップ完成後のアクションは何をすべきか(例:チュートリアルの改善、ウェルカムメールの最適化)

といった、プロジェクト全体の方向性が定まります。

プロジェクトのキックオフミーティングで、関係者全員が「このマップで解決したい課題は何か」「どのような状態になれば成功と言えるのか」について合意形成を行うことが、成功への第一歩です。

思い込みではなくデータに基づいて作成する

カスタマージャーニーマップ作成で陥りがちな失敗の一つが、「こうあってほしい」「きっとこうだろう」という企業側の希望的観測や思い込み(社内常識)だけでマップを埋めてしまうことです。これは「カスタマージャーニーマップ」ではなく、「カンパニージャーニーマップ(企業が顧客に歩んでほしい道のり)」になってしまいます。

成功の鍵は、徹底して客観的なデータに基づいてマップを作成することです。

- 定量的データ: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールから得られるユーザーの行動データは、「どこで離脱しているか」「どのコンテンツがよく見られているか」といった事実を客観的に示してくれます。

- 定性的データ: 顧客への直接のインタビューやアンケート調査は、「なぜそのように行動したのか」「その時どう感じたのか」という、データの裏にある理由や感情を明らかにしてくれます。特に、ペルソナに近い顧客数名にデプスインタビューを行うことは、リアルなインサイトを得る上で非常に効果的です。

また、営業担当者やカスタマーサポート担当者など、日々顧客と直接対話している社内のメンバーからのヒアリングも貴重な情報源です。彼らが聞いている「顧客の生の声」には、データだけでは見えない本音が隠されています。

これらの多角的なデータを組み合わせ、「事実」を積み重ねていくことで、初めて現実の顧客像に即した、信頼性の高いマップが完成するのです。

最初から完璧を目指さない

カスタマージャーニーマップは、非常に多くの要素を含むため、最初から100%完璧なものを作ろうとすると、情報収集や分析に膨大な時間がかかり、途中で挫折してしまう可能性があります。

大切なのは、「まずは作ってみる」という姿勢です。最初は情報が不足している部分があっても構いません。現時点で分かっている情報だけでも、まずはマップの骨子を完成させ、ジャーニーの全体像を可視化してみましょう。そうすることで、「この部分の情報が足りない」「ここをさらに深掘りする必要がある」といった、次に取り組むべき課題が明確になります。

アジャイル開発のように、まずは最低限のバージョン(Minimum Viable Product)を作成し、その後、継続的に情報を追加・修正しながら、マップの精度を高めていくというアプローチがおすすめです。例えば、最初は社内関係者へのヒアリング情報だけで骨子を作り、その後、顧客インタビューを実施して内容を肉付けしていく、といった進め方です。

完璧主義に陥らず、まずは70点のマップでも良いので完成させ、チームで共有し、議論のたたき台として活用し始めることが、プロジェクトを前進させる上で重要です。

関係者全員で共有し活用する

せっかく時間と労力をかけて作成したカスタマージャーニーマップも、作成した担当者のPCの中に眠っていては意味がありません。マップの価値は、組織内の関係者全員に共有され、日々の業務における意思決定の羅針盤として活用されることで初めて発揮されます。

マップが完成したら、

- 共有会を実施する: 関係部署(マーケティング、営業、開発、サポートなど)のメンバーを集め、マップ作成の背景、ペルソナの人物像、発見された課題やインサイトを丁寧に説明する場を設けます。

- いつでも見られる場所に掲示する: オフィスの壁に印刷して貼り出したり、社内の共有フォルダの目立つ場所にデータを置いたりと、誰もがいつでもマップにアクセスできる環境を整えます。

- 具体的な活用シーンを定義する: 「新機能の企画会議では、必ずこのマップを参照してペルソナの課題に立ち返る」「マーケティング施策を立案する際は、マップ上のタッチポイントと顧客の感情を考慮する」といったように、マップを業務プロセスに組み込むルールを作ることが、形骸化を防ぐ上で効果的です。

マップが「共通言語」となり、部門を越えた会話の中で「このペルソナは、この段階でこう感じるはずだ」といった発言が自然に出るようになれば、組織に顧客視点が根付いてきた証拠と言えるでしょう。

定期的に見直しアップデートする

市場環境、競合の戦略、テクノロジー、そして顧客の価値観や行動は、常に変化しています。したがって、カスタマージャーニーマップは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直し、現状に合わせてアップデートし続ける必要があります。

古い情報のままのマップを使い続けることは、古い海図を頼りに航海するようなもので、かえって危険です。

- 定期的なレビュー: 「四半期に一度」「半年に一度」など、見直しのタイミングをあらかじめ決めておきましょう。定例会を設け、最新のデータ(アクセス解析、アンケート結果など)と照らし合わせながら、マップの内容が現状と乖離していないかを確認します。

- 変化点でのレビュー: 新製品のリリース、大規模なプロモーションの実施、Webサイトの大幅リニューアル、新たな競合の出現など、顧客体験に大きな影響を与える変化があった際には、その都度マップを見直すことが重要です。

カスタマージャーニーマップを、静的な「完成品」ではなく、変化し続ける「生き物」として捉え、継続的にメンテナンスしていく文化を醸成することが、その価値を持続させるための鍵となります。

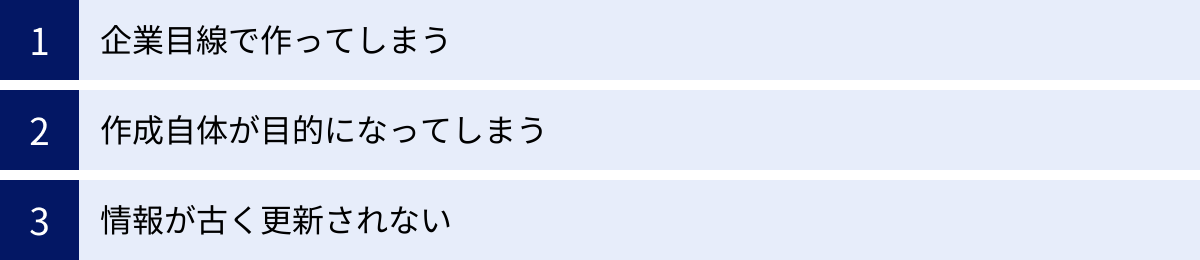

カスタマージャーニーマップ作成でよくある失敗

カスタマージャーニーマップは非常に有効なツールですが、その作成・運用プロセスにはいくつかの落とし穴が存在します。多くの企業が陥りがちな失敗パターンを事前に知っておくことで、それらを回避し、より効果的なマップ作成を目指すことができます。

企業目線で作ってしまう

カスタマージャーニーマップ作成における最も典型的で、かつ最も陥りやすい失敗が、顧客の視点ではなく、企業側の視点や都合で作ってしまうことです。本来、顧客のリアルな体験を可視化するためのツールであるはずが、いつの間にか「企業が顧客にこう動いてほしい」という願望をまとめただけの「企業賛美マップ」になってしまうケースが後を絶ちません。

このような失敗が起こる原因は、客観的なデータや顧客の生の声に基づかず、社内の議論だけでマップを作成しようとすることにあります。

- 行動の記述が企業目線: 顧客の行動を「当社の製品Aについて調べる」ではなく、「当社の素晴らしい製品Aの価値を理解する」のように、企業側の願望を込めて記述してしまう。

- 思考・感情の捏造: 顧客が不安や不満を感じているであろうポイントを無視し、「きっと満足しているはずだ」「この機能の便利さに感動しているだろう」といった、ポジティブな感情ばかりを並べてしまう。

- タッチポイントの偏り: 企業が力を入れているチャネル(例:自社オウンドメディア)ばかりをタッチポイントとして挙げ、顧客が実際に利用している他のチャネル(例:第三者の比較サイトやSNS)を見落としてしまう。

このような企業目線のマップは、現実の顧客体験との間に大きな乖離を生み、何のインサイトももたらしません。この失敗を避けるためには、「成功させるポイント」でも述べた通り、徹底して顧客インタビューやアンケートなどの一次情報に基づいて作成することが不可欠です。「顧客は我々が思うようには行動しない」という謙虚な姿勢を持ち、自分たちの思い込みを常に疑うことが重要です。ワークショップの場では、「その根拠となるデータや顧客の発言はありますか?」という問いかけを徹底する文化を作りましょう。

作成自体が目的になってしまう

カスタマージャーニーマップの作成は、関係者を集めたワークショップや情報収集など、ある種のイベント的な要素を含みます。そのため、カラフルな付箋を使ってきれいで見栄えの良いマップが完成した瞬間に、大きな達成感を得てしまい、「マップを作ること」自体がゴールになってしまう失敗もよく見られます。

しかし、カスタマージャーニーマップは、あくまで顧客体験を改善し、ビジネス上の課題を解決するための「手段」に過ぎません。その最終的な目的は、マップから得られたインサイトを基に、具体的な改善施策を立案し、実行し、効果を検証することにあります。

この「作成目的化」の罠に陥ると、以下のような状況が生まれます。

- マップは完成したが、具体的なアクションプランが何も決まらない。

- マップはきれいにファイルされているが、誰も見返すことがない。

- 数ヶ月後には、マップの存在自体が忘れ去られてしまう。

これを防ぐためには、マップ作成のプロセスに、必ず「⑤ 課題を特定し改善策を検討する」ステップを組み込み、具体的なアクションプランと担当者、期限までを明確に設定することが極めて重要です。マップ作成のプロジェクト計画を立てる段階から、「アウトプットはマップそのものではなく、優先順位付けされた施策リストである」という共通認識をチームで持つことが、この失敗を回避する鍵となります。マップは分析のためのツールであり、それを使って何を成し遂げるかが本質であることを、常に忘れないようにしましょう。

情報が古く更新されない

3つ目のよくある失敗は、一度作成したマップを「完成品」として神聖化してしまい、その後の更新を怠ってしまうことです。市場、競合、テクノロジー、そして顧客の行動様式は、驚くべきスピードで変化しています。1年前に作成したマップは、もはや現実を正確に反映していない可能性が非常に高いのです。

- 新しいSNSの登場: TikTokや新しいプラットフォームが若者層の主要な情報源となり、マップ上の「認知」や「情報収集」ステージのタッチポイントが大きく変化しているかもしれない。

- 競合の新サービス: 競合他社が画期的な料金プランや機能をリリースしたことで、顧客の「比較・検討」の基準が根底から変わってしまったかもしれない。

- 自社のプロダクトアップデート: 自社がUIを大幅にリニューアルしたにもかかわらず、マップ上の「利用」ステージの記述が古いままになっている。

このように、更新されないマップは「役に立たない」だけでなく、むしろ「有害」です。古い情報に基づいて意思決定を行うことは、間違った方向にリソースを投下するリスクを増大させます。例えば、既に顧客が利用しなくなった古いチャネルに、多額の広告費を使い続けてしまうといった事態を招きかねません。

この失敗を避けるためには、カスタマージャーニーマップを「静的な文書」ではなく、「動的なダッシュボード」のように捉える必要があります。「成功させるポイント」でも触れたように、四半期や半期に一度の定期的なレビューをチームの公式なプロセスとして組み込むことが不可欠です。また、Google Analyticsのデータや最新のアンケート結果など、常に新しいデータとマップを照らし合わせ、変化の兆候を捉えようとする姿勢が求められます。マップは、現実を映す鏡です。鏡が曇らないように、常に磨き続ける努力が必要なのです。

カスタマージャーニーマップ作成に役立つテンプレート

カスタマージャーニーマップをゼロから作成するのは大変な作業ですが、幸いなことに、作成を効率化してくれる様々なテンプレートが存在します。身近なオフィスソフトで使える無料のものから、共同編集や分析に特化した有料ツールまで、目的に合わせて選ぶことができます。

すぐに使える無料テンプレート

まずは手軽に始めたい、コストをかけずに試してみたいという場合には、多くの人が使い慣れているソフトウェア向けの無料テンプレートがおすすめです。

Excel / Googleスプレッドシート

表計算ソフトであるExcelやGoogleスプレッドシートは、カスタマージャーニーマップの作成ツールとして非常にポピュラーです。

- メリット:

- 手軽さ: ほとんどのビジネスパーソンが日常的に利用しており、特別なスキルがなくてもすぐに使い始められます。

- カスタマイズ性: 行や列の追加・削除、セルの結合や色分けなどが自由自在に行えるため、自社の目的に合わせたオリジナルのフレームを簡単に設計できます。

- 共有の容易さ: Googleスプレッドシートであれば、URLを共有するだけで複数人での同時編集が可能です。

- デメリット:

- 視覚的表現の限界: 感情曲線やアイコンの挿入など、視覚的にリッチな表現には向いていません。テキスト中心のシンプルなマップになりがちです。

- 情報の俯瞰性: 情報量が多くなると、シート全体をスクロールしないと見渡せなくなり、ジャーニーの全体像を直感的に把握しにくくなることがあります。

Webで「カスタマージャーニーマップ テンプレート excel」などと検索すれば、無料でダウンロードできるテンプレートが多数見つかります。まずはこれらのテンプレートを参考に、自社用にカスタマイズしてみるのが良いでしょう。

PowerPoint / Googleスライド

プレゼンテーションソフトであるPowerPointやGoogleスライドも、マップ作成に有効なツールです。

- メリット:

- 表現の自由度: テキストボックス、図形、画像、アイコンなどを自由に配置できるため、視覚的に分かりやすく、デザイン性の高いマップを作成できます。感情曲線を滑らかな線で描いたり、各ステージのイメージ写真を挿入したりするのも簡単です。

- プレゼンテーションとの親和性: 作成したマップをそのまま経営層や他部署への説明資料として活用できます。アニメーション機能を使えば、ジャーニーの流れを効果的に見せることも可能です。

- デメリット:

- 情報の整理: 表形式ではないため、各要素を整然と配置するには手間がかかる場合があります。情報量が多くなると、スライド内が煩雑になりやすいです。

- 共同編集の制約: Googleスライドは共同編集に強いですが、PowerPointの場合はファイルのバージョン管理が煩雑になる可能性があります。

こちらも多くの無料テンプレートが配布されています。特に、社内での共有やプレゼンテーションを重視する場合には、PowerPointやGoogleスライドが適しています。

Canva

オンラインデザインツールであるCanvaは、デザインの専門知識がない人でも、プロ品質のグラフィックを作成できることで知られています。カスタマージャーニーマップのテンプレートも豊富に用意されています。

- メリット:

- デザイン性の高いテンプレート: プロのデザイナーが作成した、見栄えの良いテンプレートが多数用意されており、選んでテキストを編集するだけで、美しいマップが短時間で完成します。

- 豊富な素材: アイコン、イラスト、写真などの素材が豊富に揃っており、マップをより魅力的で分かりやすくカスタマイズできます。

- 直感的な操作性: ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるため、デザインツールに不慣れな人でも安心して使えます。

- デメリット:

- 無料プランの制限: 無料プランでも多くの機能を使えますが、一部の高品質なテンプレートや素材は有料プラン(Canva Pro)でないと利用できない場合があります。(参照:Canva公式サイト)

- 複雑なデータ管理には不向き: 主にビジュアル作成に特化しているため、Excelのように詳細なデータを管理・分析する機能はありません。

最終的なアウトプットとして、視覚的に分かりやすく、説得力のあるマップを作成したい場合にCanvaは非常に強力な選択肢となります。

多機能な有料テンプレート

より本格的に、チームで協力しながら継続的にカスタマージャーニーマップを活用していきたい場合には、専用の有料ツールの導入を検討する価値があります。これらのツールは、単なるテンプレート提供だけでなく、作成プロセスを円滑にし、活用を促進するための様々な機能を備えています。

これらのツール(後述するMiroやLucidchartなど)に搭載されているテンプレートは、

- 共同編集機能: 複数のユーザーがリアルタイムで同じマップを編集でき、コメントやフィードバックを付けられるため、リモート環境でのワークショップに最適です。

- 豊富なコンポーネント: 付箋、アイコン、コネクター(矢印)など、マップ作成に特化したパーツが豊富に用意されています。

- 他ツールとの連携: SlackやJira、Google Driveなど、他の業務ツールと連携できるものが多く、作成したマップを日々のワークフローにシームレスに組み込めます。

- バージョン管理: 変更履歴が自動で保存されるため、いつでも過去のバージョンに戻すことができ、安心して編集作業を進められます。

無料ツールで一度試してみて、より高度な機能や効率的な共同作業が必要だと感じた場合に、これらの有料ツールへの移行を検討するのが良いでしょう。

カスタマージャーニーマップ作成におすすめのツール3選

カスタマージャーニーマップ作成をより効率的かつ効果的に進めるためには、専用のツールを活用するのがおすすめです。ここでは、世界中の多くの企業で利用されている、代表的な3つのオンライン作図・ホワイトボードツールを紹介します。

① Miro (ミロ)

Miroは、無限に広がるキャンバスを持つオンラインホワイトボードツールであり、カスタマージャーニーマップ作成において絶大な人気を誇ります。ブレインストーミングからワイヤーフレーム作成、プロジェクト管理まで、幅広い用途で活用できる汎用性の高さが魅力です。

- 特徴:

- 豊富なテンプレート: カスタマージャーニーマップ専用のテンプレートが多数用意されており、基本的なフレームから、より詳細な分析が可能な高度なものまで、目的に合わせて選べます。

- 直感的な操作性: 付箋、テキスト、図形、矢印などをドラッグ&ドロップで自由自在に配置でき、まるで本物のホワイトボードを使っているかのような感覚で、ストレスなくアイデアを可視化できます。

- 強力なリアルタイム共同編集機能: 複数のユーザーが同時に同じボード上で作業でき、カーソルの動きもリアルタイムで表示されるため、リモート環境でも一体感のあるワークショップが可能です。コメント、投票、タイマーなどの機能も充実しています。

- 多彩な連携機能: Slack, Jira, Trello, Google Drive, Microsoft Teamsなど、数多くの外部ツールと連携でき、Miroで作成したマップを普段の業務フローにスムーズに組み込めます。

- 料金プラン:

無料プランでもボード3つまで作成可能で、基本的な機能は十分に試せます。より多くのボードを作成したい場合や、高度な機能(投票、タイマー、外部ゲストアクセスなど)を利用したい場合は、有料プランへのアップグレードが必要です。(参照:Miro公式サイト)

チームでのワークショップを通じて、創造的でインタラクティブなマップ作成を行いたい場合に、Miroは最もおすすめできるツールの一つです。

② Lucidchart (ルシッドチャート)

Lucidchartは、フローチャートや図解の作成に特化した、インテリジェントな作図プラットフォームです。ロジカルで構造化された図を効率的に作成することに長けており、カスタマージャーニーマップのような体系的な情報の可視化に適しています。

- 特徴:

- 豊富な図形ライブラリ: カスタマージャーニーマップ作成専用の図形やアイコンが豊富に用意されており、整然とした見やすいマップを簡単に作成できます。図形を線で結ぶと自動的に整列されるなど、作図を効率化する機能が満載です。

- データ連携機能: GoogleスプレッドシートやExcelなどのデータをインポートし、そのデータに基づいて図を自動生成する機能があります。これにより、既存の顧客データをマップに素早く反映させることが可能です。

- レイヤー機能: 複数の情報をレイヤー(階層)に分けて表示・非表示を切り替えることができます。例えば、「現状のジャーニー」と「理想のジャーニー」を同じマップ上で重ねて比較するといった使い方ができます。

- エンタープライズ向けのセキュリティ: 高度なセキュリティ機能や管理機能を備えており、大企業でも安心して導入できる点が評価されています。

- 料金プラン:

無料プランでは、編集可能なドキュメント数や使用できる図形に制限があります。本格的に利用するには有料プランへの加入が推奨されます。(参照:Lucidchart公式サイト)

特に、構造的でデータに基づいた、論理的で分かりやすいマップを作成したい場合や、既存のデータソースと連携させたい場合にLucidchartは非常に強力なツールとなります。

③ Cacoo (カクー)

Cacooは、日本の株式会社ヌーラボが開発・提供する、国産のオンライン作図ツールです。日本のビジネスシーンに合わせた使いやすさと、手厚い日本語サポートが大きな魅力です。

- 特徴:

- 国産ツールならではの安心感: UIやヘルプ、サポートがすべて日本語に完全対応しているため、英語のツールに不安がある方でも安心して利用できます。日本のユーザーにとって直感的に分かりやすいデザインが特徴です。

- シンプルな操作性: 機能がシンプルにまとめられており、ITツールに不慣れな人でも迷うことなく使い始めることができます。手軽に作図を始めたいチームに最適です。

- リアルタイム共同編集: MiroやLucidchartと同様に、複数人でのリアルタイム共同編集に対応しており、チームでのマップ作成をスムーズに進められます。

- 豊富なテンプレートと図形: カスタマージャーニーマップを含む、ビジネスでよく使われる様々な図のテンプレートや図形が用意されています。

- 料金プラン:

無料プランが用意されており、シート数などに制限はありますが、基本的な機能を試すことができます。チームでの利用や、より多くの機能を使いたい場合は有料プランが選択肢となります。(参照:Cacoo公式サイト)

日本語での手厚いサポートを重視するチームや、シンプルで直感的な操作性を求めるチームにとって、Cacooは非常に優れた選択肢と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、カスタマージャーニーマップの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な作り方の5ステップ、BtoBとBtoCでの違い、成功のポイント、そして便利なテンプレートやツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- カスタマージャーニーマップとは、顧客が製品やサービスを認知してからファンになるまでの一連の体験(行動・思考・感情)を可視化した「地図」である。

- 作成する目的は、顧客理解の深化、部門間の共通認識の構築、施策の最適化、そして優れた顧客体験(CX)の創出にある。

- 作成のメリットは、①顧客視点の獲得、②部門間の連携強化、③施策の優先順位付けが明確になること。

- 作成は5つのステップ(①ゴールとペルソナ設定 → ②フレーム設計 → ③情報収集 → ④マッピング → ⑤課題特定と改善策検討)で進める。

- 成功のポイントは、「目的の明確化」「データに基づく作成」「完璧を目指さない」「全員での共有・活用」「定期的な更新」である。

- よくある失敗は、「企業目線での作成」「作成の目的化」「情報の陳腐化」であり、これらを意識的に避ける必要がある。

現代の市場において、企業が顧客から選ばれ続けるためには、もはや優れた製品やサービスを提供するだけでは不十分です。顧客一人ひとりの声に耳を傾け、その体験全体に寄り添い、感情的な価値を提供していく「顧客中心主義」への転換が不可欠です。

カスタマージャーニーマップの作成は、その顧客中心主義を実践するための、具体的でパワフルな第一歩です。それは単なるマーケティングのテクニックではなく、組織全体で「顧客とは誰か」「顧客は何を求めているのか」を真剣に考え、向き合うための文化を醸成するプロセスそのものです。

この記事を参考に、ぜひあなたのチームでもカスタマージャーニーマップの作成に挑戦してみてください。最初は小さな一歩かもしれませんが、その地図は、あなたのビジネスを顧客と共に成長させるための、かけがえのない羅針盤となるはずです。