近年、ビジネスの世界で「カスタマーサクセス」という言葉を耳にする機会が急増しました。特にSaaS(Software as a Service)をはじめとするサブスクリプション型のビジネスモデルが主流となる中で、その重要性はますます高まっています。しかし、「カスタマーサポートと何が違うのか?」「具体的にどのような業務を行うのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、カスタマーサクセスの基本的な概念から、なぜ今これほど重要視されているのかという背景、混同されがちなカスタマーサポートとの明確な違い、そして具体的な業務内容や成功に導くための重要KPIまで、網羅的に解説します。カスタマーサクセスは単なる顧客対応の新しい形ではなく、企業の持続的な成長を実現するための経営戦略そのものです。この記事を通じて、その本質を深く理解し、自社のビジネスを次のステージへと引き上げるための一助となれば幸いです。

目次

カスタマーサクセスとは

カスタマーサクセス(Customer Success)とは、直訳すると「顧客の成功」を意味します。ビジネスにおけるカスタマーサクセスとは、自社の製品やサービスを利用する顧客が、その製品・サービスを通じて本来の目的を達成し、期待以上の成果を得られるように、能動的・積極的に支援する一連の活動や考え方、組織を指します。

この活動の根底にあるのは、「顧客の成功こそが、自社のビジネスの成功(=売上の継続・向上)に直結する」という思想です。顧客が製品を導入しただけで満足せず、それを最大限に活用してビジネス上の課題を解決したり、目標を達成したりして初めて「成功」したと言えます。そして、その成功体験こそが、顧客満足度を高め、サービスの継続利用(契約更新)や、より上位のプランへのアップグレード(アップセル)、関連サービスの追加契約(クロスセル)へと繋がり、結果として自社の収益を最大化させるのです。

従来の「顧客満足度(Customer Satisfaction)」が、製品購入時や問い合わせ対応時といった特定の瞬間における満足度を測る指標であるのに対し、カスタマーサクセスは、顧客との関係を長期的かつ継続的なものと捉え、顧客のライフサイクル全体を通じて成功を伴走支援する点に大きな特徴があります。

ここでいう「成功」とは、非常に多岐にわたる概念です。例えば、ある業務効率化ツールを導入した企業にとっての成功は、「月間の残業時間を20時間削減すること」かもしれません。また、マーケティングオートメーションツールを導入した企業にとっては、「見込み顧客の獲得数を前月比で150%にすること」が成功の定義となるでしょう。カスタマーサクセス担当者は、まず顧客一人ひとり、あるいは顧客セグメントごとに「何が成功なのか」を明確に定義し、共有するところからスタートします。

具体的な活動としては、以下のようなものが挙げられます。

- 導入支援(オンボーディング): 顧客が製品・サービスをスムーズに使い始められるように、初期設定や操作方法を丁寧にサポートする。

- 活用支援(アダプション): 導入後も定期的に顧客の利用状況を確認し、より高度な機能の活用法を提案したり、勉強会を開催したりして、製品価値を最大限に引き出せるよう支援する。

- 成功支援(アウトカム): 顧客が設定した目標(KPI)の達成度をモニタリングし、目標達成に向けた具体的なコンサルティングや提案を行う。

- 契約更新・拡大支援(リニューアル/エクスパンション): 顧客の成功体験を基に、契約更新を確実なものにし、さらなる成功を実現するためのアップセルやクロスセルを提案する。

このように、カスタマーサクセスは、問題が発生してから対応する「受け身」のカスタマーサポートとは一線を画し、データに基づいて顧客の状況を常に把握し、問題が発生する前に先回りして解決策を提示する「攻め」の姿勢、すなわち能動的(プロアクティブ)なアプローチを基本とします。このプロアクティブな関与こそが、解約(チャーン)を未然に防ぎ、顧客生涯価値(LTV)を最大化させるための鍵となるのです。

まとめると、カスタマーサクセスとは、単なる「親切な顧客対応」ではなく、顧客の成功を科学的に追求し、それを自社の持続的な成長エンジンへと転換させるための、極めて戦略的なビジネス機能であると言えます。次の章では、なぜ今、このカスタマーサクセスがこれほどまでに重要視されるようになったのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

カスタマーサクセスが重要視される背景

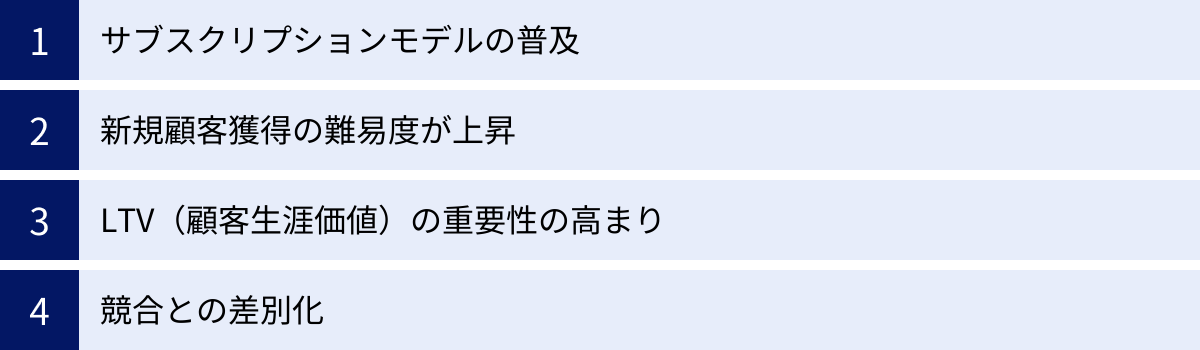

カスタマーサクセスという概念が、なぜこれほどまでに現代のビジネスシーンで不可欠な要素として語られるようになったのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化と市場環境の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、カスタマーサクセスが重要視されるに至った4つの主要な背景について、深く掘り下げていきます。

サブスクリプションモデルの普及

カスタマーサクセスの重要性を語る上で、サブスクリプションモデルの爆発的な普及は最も大きな要因と言えるでしょう。SaaS(Software as a Service)に代表されるように、ソフトウェアやサービスを「所有」するのではなく、月額や年額で「利用」するビジネスモデルが、BtoB・BtoCを問わずあらゆる業界で標準となりつつあります。

従来の「売り切り型(買い切り型)」のビジネスでは、製品を販売した時点(契約成立時)で最も大きな売上が計上されました。もちろんアフターサポートは存在しましたが、その後の顧客との関係性は、収益に直接的な影響を与えにくい構造でした。

しかし、サブスクリプションモデルでは、売上は一度に計上されるのではなく、顧客がサービスを利用し続ける限り、月々、あるいは年々、継続的に発生します。これは、企業にとって安定した収益基盤を築けるという大きなメリットがある一方で、顧客がいつでも比較的簡単に解約できるというリスクを常に抱えることを意味します。顧客がサービスの価値を実感できなければ、すぐに解約(チャーン)してしまい、将来得られるはずだった収益が失われてしまうのです。

この構造変化により、ビジネスの成功の鍵は「いかに新規顧客を獲得するか」から、「いかに既存顧客に満足してもらい、長く継続利用してもらうか」へと大きくシフトしました。顧客がサービスを導入したゴールではなく、スタート地点と捉え、そこからいかにして「成功体験」を提供し、継続利用の意思決定を促すか。その役割を担うのが、まさにカスタマーサクセスなのです。サブスクリプションビジネスにおいて、カスタマーサクセスは解約率を下げ、安定した収益を確保するための生命線と言っても過言ではありません。

新規顧客獲得の難易度が上昇

第二の背景として、新規顧客獲得の難易度とコストが年々上昇している点が挙げられます。インターネットとスマートフォンの普及により、消費者は膨大な情報にアクセスできるようになりました。その結果、市場には類似の製品やサービスが溢れかえり、競争は激化の一途をたどっています。

このような環境下では、自社の製品やサービスを顧客に認知してもらい、興味を持ってもらい、最終的に選んでもらうまでのハードルが非常に高くなっています。Web広告の出稿単価は高騰を続け、従来のマーケティング手法だけでは、費用対効果(ROI)が見合わなくなってきているケースも少なくありません。

ビジネスの世界には、「1:5の法則」という有名な経験則があります。これは、新規顧客を獲得するためのコストは、既存顧客を維持するためのコストの5倍かかるというものです。市場が成熟し、新規顧客の獲得コスト(CAC: Customer Acquisition Cost)が高騰し続ける現代において、この法則の重要性はますます増しています。

そこで企業は、コストをかけて獲得した顧客から、いかにして長期的に安定した収益を上げていくか、という視点に注力するようになりました。つまり、既存顧客との関係を深化させ、継続利用やアップセル・クロスセルを通じて顧客一人あたりの生涯価値(LTV)を高めることが、事業成長のための極めて効率的かつ効果的な戦略となったのです。カスタマーサクセスは、このLTV最大化をミッションとする中核的な役割を担っており、新規獲得の難易度が上がるほど、その存在価値は高まっていきます。

LTV(顧客生涯価値)の重要性の高まり

前述の2つの背景とも密接に関連するのが、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)という経営指標の重要性が格段に高まったことです。LTVとは、一人の顧客が、自社との取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、どれだけの利益をもたらしてくれるかを示す総額です。

サブスクリプションモデルが主流となり、新規顧客獲得コスト(CAC)が高騰する中で、企業の持続的な成長を測るためには、短期的な売上だけでなく、LTVを最大化することが不可欠となりました。健全なビジネスモデルは、LTVがCACを大幅に上回っている状態(一般的に LTV > 3 × CAC が目安とされる)でなければ維持できません。

LTVを向上させるための要素は、主に以下の3つに分解できます。

- 平均顧客単価(ARPA)を上げる: アップセルやクロスセルを促進する。

- 顧客維持率を高める(=解約率を下げる): サービスを長く継続してもらう。

- 収益性を改善する: サービス提供コストやサポートコストを最適化する。

これらの要素すべてに、カスタマーサクセスは直接的に貢献します。顧客のビジネスや課題を深く理解し、成功に導くことで、より上位のプランや関連サービスが顧客のさらなる成功に繋がることを論理的に提案し、アップセル・クロスセルを実現します(①の向上)。また、能動的な支援によって顧客の満足度とエンゲージメントを高め、解約を未然に防ぎます(②の向上)。さらに、テックタッチのような効率的な支援手法を取り入れることで、サポートコストを最適化することも可能です(③の向上)。

このように、カスタマーサクセスはLTV向上のための具体的なアクションを実行するドライバーであり、LTVという指標が経営の重要課題となるにつれて、カスタマーサクセス部門もまた、コストセンターではなく事業成長に直接貢献するプロフィットセンターとして認識されるようになったのです。

競合との差別化

最後の背景は、製品やサービスの機能・価格による差別化が困難になってきているという市場環境です。テクノロジーのコモディティ化が進み、一つの革新的な機能が生まれても、競合他社にすぐに模倣されてしまう時代になりました。価格競争もまた、利益を圧迫し、企業の体力を消耗させるだけで、持続的な競争優位性を築くことは困難です。

では、製品の機能や価格以外で、顧客は何を基準にサービスを選び、そして使い続けるのでしょうか。その答えが「顧客体験(CX: Customer Experience)」です。製品の導入から活用、成果の創出に至るまでの一連の体験全体を通じて、顧客がどれだけポジティブな感情を抱き、信頼感を深めることができるか。これが新たな差別化要因として浮上しています。

カスタマーサクセスは、この顧客体験を創出する上で中心的な役割を担います。「この会社の担当者は、私たちのビジネスを深く理解し、成功のために親身になって支援してくれる」「このサービスを使うことで、私たちの目標が達成できた」といった成功体験は、単なる機能的な価値を超えた、強力な情緒的価値を顧客に与えます。

このようなポジティブな体験は、顧客ロイヤルティを醸成し、競合からの乗り換えを防ぐ強固な参入障壁となります。さらに、満足した顧客は、NPS(ネットプロモータースコア)の項で後述するように、新たな顧客を呼び込む「推奨者」となり、口コミや紹介を通じて、低コストでの新規顧客獲得にも貢献してくれるのです。

つまり、カスタマーサクセスは、製品そのものではなく「成功支援」という付加価値によって、他社には真似できない独自の競争優位性を築くための戦略なのです。

カスタマーサクセスとカスタマーサポートの違い

カスタマーサクセスとカスタマーサポートは、どちらも顧客に対応する部門であるため、しばしば混同されがちです。しかし、その目的、役割、そして企業への貢献方法は根本的に異なります。両者の違いを明確に理解することは、カスタマーサクセスの本質を捉える上で非常に重要です。ここでは、4つの主要な観点から、その違いを比較・解説します。

| 項目 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客の成功を実現し、LTVを最大化する | 顧客が抱える問題を迅速に解決する |

| 姿勢 | 能動的(プロアクティブ) | 受動的(リアクティブ) |

| アプローチ | データに基づき、先回りして支援 | 問い合わせを起点とした1対1の対応 |

| 評価指標 (KPI) | 解約率、LTV、アップセル率、NPS、ヘルススコア | 応答時間、解決率、顧客満足度(CSAT) |

| 収益への貢献 | プロフィットセンター(収益を生み出す部門) | コストセンター(コストを管理する部門) |

目的の違い:能動的か受動的か

両者の最も本質的な違いは、その活動の起点となる姿勢にあります。

カスタマーサポートの目的は、「顧客が直面している問題を解決すること」です。顧客が「製品の使い方が分からない」「エラーが発生した」「請求内容に疑問がある」といった問題や疑問を抱え、企業に問い合わせてきた時点から活動がスタートします。そのため、その姿勢は基本的に受動的(リアクティブ)です。主なミッションは、問い合わせに対して迅速かつ正確に対応し、顧客の不満を解消することにあります。

一方、カスタマーサクセスの目的は、「顧客の成功を能動的に実現すること」です。顧客が問題を認識する前、あるいはより高いレベルの成功を目指せる可能性がある段階で、企業側から積極的に働きかけます。サービスの利用データなどを分析し、「このお客様は重要な機能をまだ使っていないな。活用すればもっと成果が出るはずだ」「最近ログイン頻度が落ちている。何か課題を抱えているかもしれない」といった兆候を捉え、問題が表面化する前に先回りしてアプローチします。この能動的(プロアクティブ)な姿勢が、カスタマーサクセスの最大の特徴です。そのミッションは、顧客を成功に導くことで、解約を防ぎ、長期的な関係を築くことにあります。

顧客へのアプローチ方法の違い

目的と姿勢が異なるため、顧客への具体的なアプローチ方法も大きく変わってきます。

カスタマーサポートのアプローチは、主に問い合わせチャネルを通じた1対1のコミュニケーションが中心です。電話、メール、チャット、問い合わせフォームなどを通じて寄せられた個別の問題に対し、解決策を提示します。コミュニケーションは、問題が解決すれば一旦終了することがほとんどで、関係性は短期的・断続的になりがちです。

対して、カスタマーサクセスのアプローチは多岐にわたります。顧客との関係性は長期的かつ継続的であり、顧客のビジネスフェーズや利用状況に合わせて、最適な手法を使い分けます。

- 定例ミーティング: 顧客と定期的に対話し、目標の進捗確認や新たな課題のヒアリングを行う。

- データ分析に基づく提案: 顧客のサービス利用状況を分析し、活用されていない機能や改善点を具体的に指摘・提案する。

- ウェビナーや勉強会の開催: 複数の顧客を集め、新機能の紹介や高度な活用方法をレクチャーする。

- チュートリアルや活用事例の提供: 顧客が自走して学習できるよう、ナレッジコンテンツを整備・提供する。

- コミュニティ運営: ユーザー同士が交流し、ノウハウを共有できる場を提供する。

このように、カスタマーサクセスは画一的な対応ではなく、顧客セグメントや個々の状況に応じた、戦略的で多様なアプローチを駆使します。

重視する指標・KPIの違い

それぞれの部門の成果を測るための重要業績評価指標(KPI)も明確に異なります。

カスタマーサポートで重視されるのは、オペレーションの効率性と品質を示す指標です。

- 初回応答時間 (First Reply Time): 問い合わせにどれだけ早く反応できたか。

- 問題解決時間 (Resolution Time): 問い合わせがクローズするまでにかかった時間。

- 解決率 (Resolution Rate): 対応した問い合わせのうち、解決できた割合。

- 顧客満足度 (CSAT: Customer Satisfaction Score): 個別の対応に対する満足度を「満足」「普通」「不満足」などで測る。

これらの指標は、いかに「速く」「正確に」問題を処理できたかを評価するものです。

一方、カスタマーサクセスで重視されるのは、ビジネスの成長に直接的に貢献する指標です。

- 解約率 (Churn Rate): 顧客がどれだけサービスを辞めずに続けているか。

- LTV (Life Time Value): 顧客が生涯にわたってもたらす価値。

- アップセル・クロスセル率: 既存顧客からの売上拡大がどれだけ達成できたか。

- NPS (Net Promoter Score): 企業やサービスへの顧客ロイヤルティ(愛着や信頼)。

- ヘルススコア: 顧客が健全にサービスを利用しているかを示す独自のスコア。

これらの指標は、いかに「顧客を成功させ」「事業収益を拡大できたか」を評価するものであり、より経営的な視点が求められます。

収益への貢献度の違い

最後に、企業会計上の位置づけにも違いが現れます。

カスタマーサポートは、その業務内容から、直接的な売上を生み出すわけではないため、伝統的に「コストセンター」として認識されてきました。もちろん、優れたサポートは顧客満足度を高め、間接的に解約防止に貢献しますが、その役割はあくまでコスト(費用)として管理されることが一般的です。

それに対し、カスタマーサクセスは、解約率の低減、契約更新率の向上、そしてアップセル・クロスセルによる売上拡大をミッションとしています。これらの活動は、企業の収益(リテンションレベニュー、エクスパンションレベニュー)に直接的なインパクトを与えます。そのため、カスタマーサクセスは「プロフィットセンター」として位置づけられ、投資対象として積極的にリソースが配分されるべき部門と見なされます。

要約すると、カスタマーサポートが「守り」の役割で顧客のマイナスをゼロに戻す活動だとすれば、カスタマーサクセスは「攻め」の役割で、顧客の現在地をプラスへ、さらに大きなプラスへと引き上げていく活動であると言えるでしょう。両者は対立するものではなく、連携することで最高の顧客体験を生み出す、車の両輪のような関係なのです。

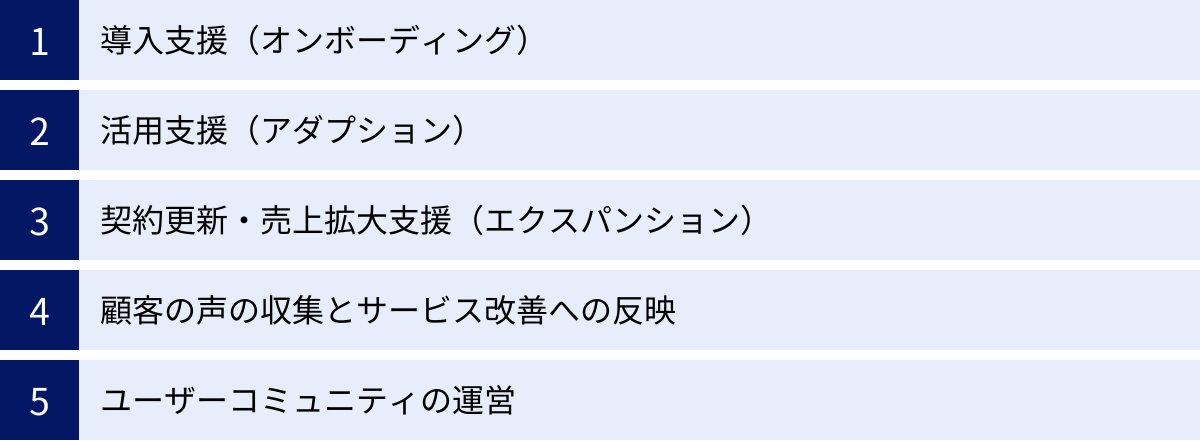

カスタマーサクセスの主な業務内容

カスタマーサクセスの業務は、顧客が製品・サービスと出会ってから、その価値を最大限に享受し、長期的なパートナーシップを築くまでの「顧客ライフサイクル」全体にわたって展開されます。ここでは、その代表的な業務内容を、顧客のフェーズに沿って5つに分類し、具体的に解説します。

導入支援(オンボーディング)

オンボーディングは、顧客が製品・サービスの利用を開始する初期段階において、スムーズな立ち上がりを支援するプロセスです。顧客が契約後に初めて製品に触れるこのフェーズは、第一印象を決定づける極めて重要な期間と言えます。ここでの体験が、その後の顧客のエンゲージメントや活用度、ひいては解約率に直結するためです。

多くのサブスクリプションサービスにおいて、早期解約の最大の原因は、オンボーディングの失敗にあります。顧客が「使い方が複雑でよく分からない」「期待していた効果が得られそうにない」と感じてしまうと、サービス活用のモチベーションは一気に低下し、価値を実感する前に利用をやめてしまいます。

カスタマーサクセスにおけるオンボーディングの目的は、単に機能の使い方を教えることではありません。顧客が「このサービスを使えば、自分たちの課題を解決できる」という確信(最初の成功体験)を得られる状態まで導くことです。

具体的な業務内容は以下の通りです。

- キックオフミーティングの実施: 営業担当から引き継いだ情報をもとに、顧客のビジネス課題や、サービス導入によって達成したい目標(KGI/KPI)を改めてヒアリングし、成功の定義を共有します。

- 導入計画の策定: 顧客の目標達成に向けたマイルストーンを設定し、具体的なスケジュールやタスクを明確にした導入計画を共同で作成します。

- 初期設定サポート: アカウント設定、データ移行、既存システムとの連携など、利用開始に必要な技術的な設定をサポートします。

- トレーニング・ワークショップの提供: 顧客の担当者向けに、基本的な操作方法から応用的な活用法までをレクチャーするトレーニングセッションやワークショップを実施します。

- 初期ゴール(First Value)の達成支援: 「最初のレポートを作成する」「最初のキャンペーンを配信する」など、比較的短期間で達成可能で、かつサービスの価値を実感できる小さなゴールを設定し、その達成を支援します。

このフェーズを成功させることで、顧客は自走してサービスを活用していくための基礎を固めることができます。

活用支援(アダプション)

アダプションは、オンボーディングを終えた顧客が、製品・サービスを日常業務に定着させ、継続的に活用していくことを支援するフェーズです。導入初期の熱量が冷め、利用が形骸化してしまうことを防ぎ、顧客が投資対効果(ROI)を実感し続けられるように働きかけることが目的です。

このフェーズでのカスタマーサクセスの役割は、顧客が「なくてはならないツール」「業務に不可欠なパートナー」と感じる状態を作り出すことです。そのためには、顧客の利用状況をデータに基づいて常にモニタリングし、適切なタイミングで適切な情報を提供する必要があります。

具体的な業務内容は以下の通りです。

- ヘルススコアのモニタリング: ログイン頻度、主要機能の利用率、サポートへの問い合わせ内容などを組み合わせた「ヘルススコア」を定点観測し、利用が停滞している顧客や解約リスクのある顧客を早期に特定します。

- 定例会の実施(ハイタッチ): 契約金額の大きい重要な顧客とは、定期的にミーティング(月次、四半期など)を実施し、利用状況のレビュー、目標達成度の確認、新たな課題のヒアリング、改善提案などを行います。

- 活用促進コンテンツの提供: 機能の活用方法を解説したブログ記事、顧客の課題に合わせたユースケース紹介、成功事例(架空のシナリオ)の共有などを通じて、さらなる活用のヒントを提供します。

- ウェビナー(オンラインセミナー)の開催: 特定の機能や業界別の活用法などをテーマにしたウェビナーを定期的に開催し、多くの顧客に効率的に情報を提供します(ロータッチ)。

- 新機能のアナウンスと活用提案: プロダクトがアップデートされた際に、新機能の情報をいち早く届け、その顧客のビジネスにどう役立つかを具体的に提案します。

アダプションフェーズでの継続的な働きかけが、顧客のエンゲージメントを維持し、サービスの価値を最大化させます。

契約更新・売上拡大支援(エクスパンション)

エクスパンションは、顧客がサービスの価値を十分に実感し、成功体験を積み重ねた結果として、契約の更新や、さらなる売上拡大(アップセル・クロスセル)に繋げるフェーズです。これは、カスタマーサクセスが「プロフィットセンター」として機能する上で最も重要な業務の一つです。

このフェーズでの成功は、それまでのオンボーディングとアダプションの積み重ねがあって初めて実現します。顧客が自社の成功にサービスが不可欠であると認識していれば、契約更新は自然な流れとなり、さらなる投資にも前向きになります。

具体的な業務内容は以下の通りです。

- 契約更新管理: 契約満了日が近づいた顧客に対し、更新手続きの案内や意思確認を行います。ヘルススコアが低い顧客には、更新前に集中的なフォローアップを実施し、課題を解決します。

- QBR(Quarterly Business Review)の実施: 四半期ごとに顧客の経営層も交えてビジネスレビューを行い、これまでの投資対効果(ROI)を定量的に報告し、サービスの価値を改めて証明します。

- アップセルの提案: 顧客のビジネスが成長し、より高度な機能や多くのリソースが必要になったタイミングで、上位プランへのアップグレードを提案します。提案の際は、「なぜそのプランが必要なのか」を顧客の成功という文脈で論理的に説明することが重要です。

- クロスセルの提案: 顧客が抱える別の課題に対して、自社の他の製品やサービスが解決策となり得る場合に、追加での導入を提案します。

- 成功事例への協力依頼: 顧客の成功体験を、他の顧客に向けた事例コンテンツとして公開させてもらうよう依頼します。これは、マーケティング活動に貢献すると同時に、顧客自身の成功を社内外に示す機会ともなり、ロイヤルティをさらに高める効果があります。

LTVを最大化するためには、このエクスパンションによる収益(Expansion MRR)をいかに伸ばせるかが鍵となります。

顧客の声の収集とサービス改善への反映

カスタマーサクセスは、顧客と最も近い距離で対話する部門です。そのため、製品・サービスに対する顧客からの生のフィードバック(要望、不満、賞賛など)を最も多く受け取る立場にあります。これらの「顧客の声(VoC: Voice of Customer)」は、サービスを改善し、市場競争力を高めるための非常に貴重な資産です。

カスタマーサクセスの重要な業務の一つは、これらの声を体系的に収集・分析し、社内の関連部署(特に製品開発部門)に的確にフィードバックすることです。

- フィードバックの一元管理: 日々の顧客との対話やアンケート、NPSのコメントなどから得られたフィードバックを、専用ツールやCRMを用いて一元的に管理し、いつでも参照・分析できるようにします。

- 定量・定性分析: 収集した声を「機能改善要望」「バグ報告」「UI/UXに関する指摘」などに分類し、要望の数(定量)やその背景にある課題(定性)を分析します。

- プロダクト部門への連携: 定期的なミーティングなどを通じて、分析結果をプロダクト開発チームに共有します。その際、単に「顧客がこう言っている」と伝えるだけでなく、「どのセグメントの顧客が、どのような課題を解決するために、この機能を求めているのか」といった背景情報やビジネスインパクトを添えて伝えることが重要です。

この活動により、企業は顧客が本当に求める機能や改善を優先的に開発できるようになり、顧客中心のプロダクト開発サイクルを実現できます。

ユーザーコミュニティの運営

ユーザーコミュニティは、顧客同士が情報交換したり、成功事例を共有したり、企業と直接対話したりできるオンライン上のプラットフォームです。特に、多くの顧客を抱え、一人ひとりへの手厚いサポートが難しい「テックタッチ」戦略において中心的な役割を果たします。

コミュニティを運営する目的は多岐にわたります。

- セルフサービスによる問題解決の促進: 顧客が抱えた疑問をコミュニティで検索・質問することで、他のユーザーや企業からの回答を得られ、サポートへの問い合わせをせずとも自己解決できるようになります。これにより、サポートコストの削減に繋がります。

- ベストプラクティスの共有: 先進的な活用をしているユーザーがそのノウハウを共有することで、他のユーザーの活用レベルが底上げされます。

- 顧客ロイヤルティの向上: ユーザー同士の繋がりや、企業との直接的なコミュニケーションが生まれることで、サービスへの愛着や帰属意識が高まります。

- 顧客の声の収集: コミュニティ上の議論は、顧客のニーズやインサイトの宝庫であり、新たなサービス改善のヒントを得られます。

具体的な業務としては、プラットフォームの選定・構築、ディスカッションの活性化(投稿への返信や新たな議題の提供)、オンラインイベントの企画・実施、コミュニティから得られたフィードバックの分析などが挙げられます。

カスタマーサクセスの重要KPI5選

カスタマーサクセスは、その活動が事業の成長に直結していることを定量的に証明する必要があります。そのためには、適切な重要業績評価指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定し、定点観測することが不可欠です。ここでは、カスタマーサクセス部門が特に重視すべき5つの代表的なKPIを、その定義、計算方法、重要性とともに詳しく解説します。

① 解約率(チャーンレート)

解約率(チャーンレート)は、サブスクリプションビジネスの健全性を示す最も基本的かつ重要な指標です。一定期間内に、どれだけの顧客や収益が失われたかを示します。チャーンレートには、主に2つの種類があります。

- カスタマーチャーンレート(顧客数ベース):

- 定義: 一定期間内にサービスを解約した顧客数の割合。

- 計算方法:

(期間中に解約した顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100 - 重要性: 顧客基盤が安定しているかを示します。特に、顧客数がビジネス規模の指標となる場合に重要です。

- レベニューチャーンレート(収益ベース):

- 定義: 一定期間内に解約やダウングレードによって失われた月次経常収益(MRR)の割合。

- 計算方法:

(期間中に失われたMRR ÷ 期間開始時の総MRR) × 100 - 重要性: ビジネスの収益安定性をより正確に示します。大口顧客の解約は、カスタマーチャーンレート以上に大きなインパクトを与えるため、こちらを重視する企業も多いです。

カスタマーサクセスの最大のミッションは、このチャーンレートを可能な限り低く抑えることです。高いチャーンレートは、顧客がサービスの価値を実感できていない証拠であり、いわば「バケツの底に穴が開いている」状態です。どれだけ新規顧客を獲得しても、既存顧客が次々と離脱していては、ビジネスは成長できません。

チャーンレートを改善するためには、顧客が解約に至る原因を徹底的に分析し、オンボーディングの強化、ヘルススコアに基づくプロアクティブな支援、製品・サービスの改善といった根本的な対策を講じる必要があります。

② LTV(顧客生涯価値)

LTV(Life Time Value)は、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす総利益(または総売上)を指します。これは、カスタマーサクセス活動の最終的な成果を測るための包括的な指標と言えます。

LTVの計算方法はいくつかありますが、サブスクリプションビジネスでよく用いられるシンプルな式は以下の通りです。

- 計算方法:

平均顧客単価(ARPA) ÷ カスタマーチャーンレート- 例: 平均月額単価が10,000円で、月次チャーンレートが2%の場合、LTVは 10,000円 ÷ 0.02 = 500,000円 となります。

LTVが重要なのは、新規顧客獲得コスト(CAC: Customer Acquisition Cost)との関係性にあります。ビジネスが持続的に成長するためには、LTVがCACを十分に上回っている(LTV > 3 × CACが健全性の目安)必要があります。

カスタマーサクセスは、LTVを向上させるための直接的な活動を担います。

- チャーンレートの低減: LTV計算式の分母を小さくすることで、LTVは直接的に向上します。

- 平均顧客単価(ARPA)の向上: アップセルやクロスセルを成功させることで、LTV計算式の分子を大きくし、LTVを向上させます。

LTVをKPIとして設定することで、カスタマーサクセスチームは単に解約を防ぐだけでなく、いかにして顧客一人ひとりからの価値を最大化するかという、より収益志向の視点を持つことができます。

③ アップセル・クロスセル率

アップセル・クロスセルは、既存顧客からの売上を拡大する「エクスパンション」活動の成果を測る指標です。

- アップセル: 顧客が現在利用しているプランよりも高価格帯の上位プランに移行すること。

- クロスセル: 顧客が現在利用している製品に加えて、関連する別の製品やサービスを追加で購入すること。

これらの活動の成果は、エクスパンションMRR(Expansion Monthly Recurring Revenue)という指標で測られます。これは、アップセルやクロスセルによって、前月と比較して増加した月次経常収益の合計額です。

また、ネットレベニューリテンションレート(売上継続率)という指標も重要です。これは、既存顧客からの収益が、解約やダウングレードによる減少(チャーン)と、アップセル・クロスセルによる増加(エクスパンション)を差し引きして、結果的にどれだけ維持・成長したかを示す割合です。

- 計算方法:

((期間開始時のMRR - 減少MRR + 増加MRR) ÷ 期間開始時のMRR) × 100

この率が100%を超えている場合、たとえ新規顧客がゼロでも、既存顧客だけでビジネスが成長していることを意味し、非常に健全な状態と言えます。カスタマーサクセスは、顧客の成功を支援することで信頼関係を築き、その結果として生まれるビジネスの成長機会を捉え、アップセルやクロスセルに繋げることで、この指標の向上に直接貢献します。

④ NPS(ネットプロモータースコア)

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ、つまり企業や製品・サービスに対する顧客の愛着や信頼の度合いを測るための指標です。これは、将来の収益性や成長性を予測する「先行指標」として非常に有用です。

NPSは、「あなたはこの製品(または企業)を、友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」というシンプルな質問に対して、0〜10の11段階で評価してもらうことで測定します。

回答者は、そのスコアに応じて以下の3つのグループに分類されます。

- 推奨者(Promoters): 9〜10点を付けた顧客。ロイヤルティが非常に高く、口コミなどで積極的に他者に薦めてくれる。

- 中立者(Passives): 7〜8点を付けた顧客。満足はしているが、特に熱心なファンではなく、競合製品に乗り換える可能性もある。

- 批判者(Detractors): 0〜6点を付けた顧客。不満を抱えており、解約リスクが高いだけでなく、悪い評判を広める可能性もある。

NPSのスコアは、以下の式で算出されます。

- 計算方法:

推奨者の割合(%) - 批判者の割合(%)

例えば、推奨者が50%、批判者が20%だった場合、NPSは 50 – 20 = 30 となります。

カスタマーサクセスにとってNPSが重要なのは、単にスコアを追うだけでなく、「なぜそのスコアを付けたのか」という自由回答(定性フィードバック)にあります。批判者のコメントからは製品やサポートの具体的な問題点が、推奨者のコメントからは自社の強みや評価されているポイントが明らかになります。これらの声を分析し、改善活動に繋げることで、顧客体験を本質的に向上させ、結果としてチャーンレートの低下やLTVの向上に繋げることができます。

⑤ ヘルススコア

ヘルススコアは、顧客がサービスを健全に利用しており、将来的に継続利用してくれる可能性が高いかどうかを可視化するための、企業独自の合成指標です。これは、チャーン(解約)という「遅行指標」が発生する前に、その兆候をいち早く察知するための「先行指標」として機能します。

ヘルススコアは、画一的な定義があるわけではなく、各企業が自社のサービスと「成功顧客」の特性に合わせて、複数の要素を組み合わせて定義します。

ヘルススコアの構成要素の例:

- 利用状況データ: ログイン頻度、セッション時間、主要機能の利用率、作成されたデータ量など。

- エンゲージメントデータ: サポートへの問い合わせ回数・内容、ウェビナーへの参加率、コミュニティでの活動量など。

- ビジネス成果データ: 顧客が設定したKPIの達成度、投資対効果(ROI)のレポート。

- 満足度データ: NPSスコア、CSATスコア、アンケート結果。

これらの要素に重み付けを行い、スコアを算出します。例えば、「良好(緑)」「注意(黄)」「危険(赤)」のように顧客を色分けし、スコアが低下した「危険」な顧客に対して、カスタマーサクセスマネージャーがプロアクティブに介入するといった運用を行います。

ヘルススコアを正しく定義し、運用することで、カスタマーサクセスチームは勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な判断で、限られたリソースを最も支援が必要な顧客に集中投下することが可能になります。これは、スケーラブルなカスタマーサクセス体制を構築する上で不可欠な仕組みです。

カスタマーサクセスを成功させるためのポイント

カスタマーサクセスの重要性を理解し、部門を立ち上げたとしても、それが自動的に成功に繋がるわけではありません。成果を出すためには、戦略的なアプローチと組織的な仕組みづくりが不可欠です。ここでは、カスタマーサクセスを成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

顧客を分類してアプローチする(セグメンテーション)

すべての顧客に対して、同じレベルの手厚いサポートを提供することは、リソースの観点から現実的ではありません。限られた人員と時間で最大限の効果を上げるためには、顧客をいくつかのグループに分類(セグメンテーション)し、それぞれのセグメントに適したアプローチを行うことが極めて重要です。

一般的に、顧客セグメンテーションは、その顧客が将来にわたってもたらすであろうLTV(顧客生涯価値)や、契約金額(MRR/ARR)、企業の規模などに基づいて行われます。そして、セグメントごとに提供するサポートのレベルを変えるアプローチは、主に「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3つに分類されます。

| アプローチ | 対象顧客 | 主な手法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ハイタッチ | LTVが非常に高い大口顧客(上位数%) | 専任担当者、定例会、個別コンサルティング、QBR | 一対一の手厚い個別対応。戦略的パートナーシップを築く。 |

| ロータッチ | LTVが中程度のボリュームゾーン顧客 | 集合セミナー、ウェビナー、定期的なメールフォロー | 一対多の効率的な対応。テクノロジーと人的サポートを組み合わせる。 |

| テックタッチ | LTVが低いが顧客数は多い層 | FAQ、チュートリアル動画、メルマガ、ユーザーコミュニティ | テクノロジー主導のセルフサービス型対応。スケールを重視。 |

ハイタッチ

ハイタッチは、最もLTVが高い、ごく一部の最重要顧客(エンタープライズ企業など)に対して行われる、手厚い個別対応です。専任のカスタマーサクセスマネージャー(CSM)が割り当てられ、顧客のビジネスに深く入り込み、戦略的パートナーとして成功を伴走します。定期的な訪問やオンラインミーティング、経営層も交えたビジネスレビュー(QBR)、個別のコンサルティングなどを通じて、課題解決と目標達成を徹底的に支援します。コストはかかりますが、大口顧客の解約を防ぎ、アップセルに繋げることで、大きなリターンが期待できます。

ロータッチ

ロータッチは、ビジネスのボリュームゾーンを形成する中堅顧客層に対して行われる、効率性を重視したアプローチです。一人のCSMが複数の顧客を担当し、テクノロジーと人的サポートをバランス良く組み合わせます。同じ課題を持つ顧客を集めた集合型のトレーニングやウェビナーの開催、活用状況に応じたステップメールの配信、定期的なヘルスチェックコールなどを通じて、一対多(One-to-Many)のコミュニケーションで支援します。ハイタッチほど個別対応はできませんが、多くの顧客の成功を効率的に支援することが可能です。

テックタッチ

テックタッチは、顧客数は多いものの、一社あたりの契約金額が小さい顧客層に対して行われる、テクノロジー主導のアプローチです。人的リソースをほとんど介さず、顧客が自らの力で問題を解決し、成功できるように仕組みを整えます。充実したFAQやナレッジベース、分かりやすいチュートリアル動画、サービスの利用状況に応じた自動メール、ユーザー同士が助け合えるコミュニティなどがその代表例です。スケーラビリティ(拡張性)が最も高く、少ないコストで膨大な数の顧客をサポートするための鍵となります。

これらのタッチモデルを適切に組み合わせ、自社の顧客構造に合ったサポート体制を築くことが、カスタマーサクセス成功の第一歩です。

ヘルススコアを定義して顧客の状態を可視化する

前章でも触れた通り、ヘルススコアは、顧客の解約リスクを事前に察知し、能動的なアクションを可能にするための羅針盤です。これを正しく定義し、運用することが、データドリブンなカスタマーサクセスを実現するために不可欠です。

ヘルススコアの定義は、単に「ログイン頻度が高い=健全」といった単純なものではありません。自社にとっての「成功している顧客」と「解約した顧客」の行動パターンを徹底的に分析し、両者を分ける決定的な要素は何かを見つけ出す必要があります。

例えば、あるSaaS企業では、以下の要素を組み合わせてヘルススコアを算出しているかもしれません。

- プロダクト活用: 主要機能Aの利用率(重み: 40%)、レポート機能の月間利用回数(重み: 30%)

- エンゲージメント: サポートへのポジティブな問い合わせ(重み: 10%)、ウェビナー参加(重み: 10%)

- 関係性: NPSスコア(重み: 10%)

重要なのは、一度定義したら終わりではなく、継続的に見直し、精度を高めていくことです。ヘルススコアが低下した顧客に対してどのようなアクション(プレイブック)を実行するかをあらかじめ決めておき、アラートが鳴ったらCSMが迅速に対応できる体制を整えることも重要です。これにより、属人的な判断を排し、一貫性のある質の高い対応が可能になります。

顧客にとっての「成功」を定義する

カスタマーサクセスの出発点は、顧客が何をもって「成功」と見なすかを正確に理解し、定義することです。自社が「この機能を使えば顧客は成功するはずだ」と考えていても、それが顧客のビジネス目標と一致していなければ、真のサクセスには繋がりません。

この「成功の定義(Definition of Success)」は、オンボーディングのキックオフミーティングの段階で、顧客とすり合わせを行うべきです。

- 「このサービスを導入して、最終的にどのような状態になりたいですか?」

- 「それを測るための具体的な数値目標(KPI)は何ですか?(例:〇〇のコストを20%削減する、リード獲得数を月間100件増やすなど)」

- 「その目標を達成するために、いつまでに何をすべきでしょうか?」

このように、顧客のビジネスゴールを深くヒアリングし、それを達成するためのマイルストーンを共有することで、初めてカスタマーサクセスチームと顧客は同じ方向を向いて進むことができます。この定義された成功は、その後の定例会での進捗確認や、QBRでの成果報告の基準となり、サービスの価値を客観的に証明するための根拠となります。

適切なツールを活用して業務を効率化する

カスタマーサクセス活動は、多岐にわたる顧客情報を管理し、データに基づいたアプローチを行う必要があるため、人力だけではすぐに限界が訪れます。スケーラブルな体制を構築するためには、適切なテクノロジー(ツール)の活用が不可欠です。

- CRM/SFA: 顧客の基本情報、商談履歴、過去のやり取りなどを一元管理する基盤。営業部門とのスムーズな情報連携にも必須です。

- カスタマーサクセス特化ツール: ヘルススコアの自動算出、利用状況の可視化、タスク管理、プレイブックの自動化など、CS業務に特化した機能を提供します。

- コミュニティツール: テックタッチの中核となるユーザーコミュニティを構築・運営するためのプラットフォームです。

- その他: アンケートツール(NPS/CSAT測定)、MAツール(ステップメール配信)、BIツール(データ分析・可視化)なども有効です。

これらのツールを導入することで、CSMはデータ入力や単純なタスクから解放され、顧客との対話や戦略的な提案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。ツール選定の際は、自社のビジネスモデルや顧客セグメント、既存システムとの連携性を十分に考慮することが重要です。

カスタマーサクセス部門の役割を明確にする

最後に、組織的なポイントとして、社内におけるカスタマーサクセス部門の役割と責任範囲を明確に定義し、全社で共有することが成功の鍵となります。

カスタマーサクセスは、営業、マーケティング、プロダクト開発、カスタマーサポートといった、あらゆる部門と密接に連携する必要があります。

- 営業との連携: 営業が受注時に設定した顧客の期待値を正確に引き継ぐ。

- プロダクトとの連携: 顧客の声をフィードバックし、製品改善に繋げる。

- マーケティングとの連携: 成功事例を創出し、コンテンツ化に協力する。

- サポートとの連携: 複雑な技術的問題をエスカレーションし、解決策を共有する。

この連携がうまくいかないと、カスタマーサクセス部門は単なる「御用聞き」や「何でも屋」になってしまい、本来のプロアクティブな活動ができなくなります。経営層がリーダーシップを発揮し、「カスタマーサクセスは全社の取り組みである」という文化を醸成することが不可欠です。「顧客の成功が自社の成功に繋がる」という共通認識のもと、各部門がそれぞれの役割を果たし、協力し合う体制を築くことが、真のカスタマーサクセス組織への道筋となります。

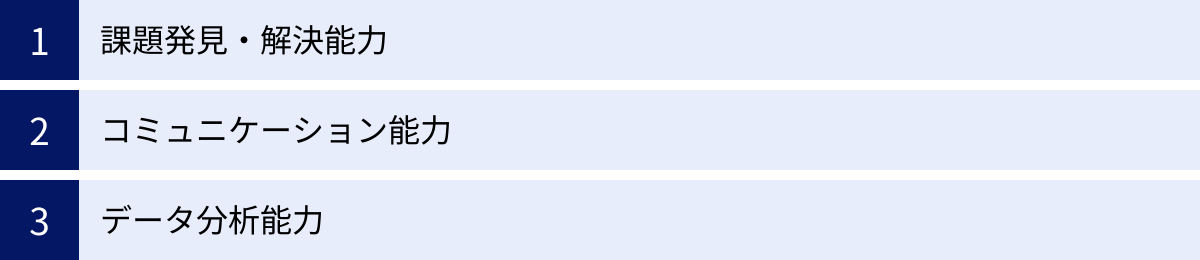

カスタマーサクセスに求められるスキル

カスタマーサクセスマネージャー(CSM)は、顧客と長期的な関係を築き、その成功を能動的に支援するという、非常に多岐にわたる役割を担います。そのため、従来の営業職やサポート職とは異なる、複合的なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる3つのコアスキルについて解説します。

課題発見・解決能力

カスタマーサクセスの本質は、顧客が抱える課題を解決し、目標達成に導くことです。しかし、多くの場合、顧客自身が自らの本質的な課題を明確に認識しているとは限りません。「この機能が使いにくい」という表面的な言葉の裏には、「そもそも業務プロセスに無理がある」といった、より根深い問題が隠れていることがあります。

優れたCSMは、単に顧客の要望に応えるだけでなく、対話やデータ分析を通じて、その背景にある真の課題(インサイト)を発見する能力を持っています。これは、一種のコンサルティング能力とも言えます。

- 傾聴力と質問力: 顧客の話を丁寧に聞き、表面的な言葉に流されずに「なぜそう思うのか?」「それによって何が困っているのか?」といった深掘りの質問を投げかけることで、課題の核心に迫ります。

- 仮説構築力: 顧客の利用状況データや業界の動向から、「この顧客は、おそらく〇〇という課題に直面しているのではないか」という仮説を立て、それを検証するためのコミュニケーションを取ることができます。

- ソリューション提案力: 発見した課題に対して、自社製品の機能や活用方法を組み合わせ、具体的な解決策として提示します。その際、単機能の説明に終始するのではなく、「この機能をこのように使えば、御社の〇〇という業務がこれだけ効率化できます」といった、顧客の文脈に沿ったストーリーで語ることが重要です。

受動的に問題を待つのではなく、能動的に課題を見つけ出し、解決策を提示する。この課題発見・解決能力こそが、CSMに求められる最も重要なスキルの一つです。

コミュニケーション能力

カスタマーサクセスは、顧客とのリレーションシップを基盤とする仕事です。そのため、高度なコミュニケーション能力が不可欠ですが、それは単に「話がうまい」ということではありません。状況に応じて様々な側面が求められます。

- 関係構築力: 初対面の顧客ともすぐに打ち解け、信頼されるパートナーとしての関係を築く力。定期的な接点を通じて、顧客が気軽に相談できるような安心感を与えることが重要です。特にハイタッチの顧客に対しては、担当者のパーソナリティも関係性に大きく影響します。

- ティーチング・コーチング能力: 顧客が自走できるように、製品の操作方法や活用ノウハウを分かりやすく教える(ティーチング)だけでなく、顧客自身に考えさせ、答えを引き出すような問いかけ(コーチング)を通じて、主体的な活用を促す能力が求められます。

- 交渉・調整能力: アップセルや契約更新の場面では、顧客のビジネス価値と提供価格のバランスを取りながら、双方にとってWin-Winとなる着地点を見出す交渉力が必要です。また、社内に向けても、プロダクト部門への機能改善要望や、営業部門との連携プロセスの調整など、様々なステークホルダーと円滑に合意形成を図る調整力が求められます。

- プレゼンテーション能力: QBR(四半期ビジネスレビュー)などで、顧客の経営層に対して、サービスの導入成果をデータに基づいて論理的かつ説得力を持って報告するプレゼンテーション能力も、サービスの価値を証明し、契約を継続・拡大する上で非常に重要です。

これらの多様なコミュニケーション能力を駆使して、顧客とのエンゲージメントを高め、社内のハブとして機能することがCSMの役割です。

データ分析能力

現代のカスタマーサクセスは、勘や経験だけに頼るものではなく、データに基づいた科学的なアプローチが基本となります。そのため、各種データを正しく読み解き、次のアクションに繋げるデータ分析能力が不可欠です。

- データリテラシー: CRMやカスタマーサクセスツールに蓄積された様々なデータを理解し、どの指標が何を意味しているのかを正確に把握する能力。ヘルススコア、チャーンレート、NPS、LTVといった主要KPIはもちろん、プロダクトの利用ログなど、多様なデータを扱える必要があります。

- 分析スキル: データをただ眺めるだけでなく、ExcelやBIツールなどを用いて、傾向や相関関係を分析するスキル。例えば、「特定の機能を使っていない顧客は、チャーン率が高い」といった相関関係を見つけ出し、解約の先行指標を発見することができます。

- データに基づく意思決定: 分析結果から得られたインサイトを元に、「ヘルススコアが〇〇以下の顧客には、このプレイブックを実行する」「この機能の利用率が低いセグメントに対して、活用ウェビナーを実施する」といった、具体的な施策を立案し、実行に移す能力が求められます。

- 効果測定: 実施した施策が、実際にKPIにどのような影響を与えたのかを再びデータで測定し、PDCAサイクルを回していく能力。成功した施策は横展開し、効果のなかった施策は原因を分析して改善します。

データ分析能力を持つことで、CSMは客観的な根拠に基づいたプロアクティブな支援を行うことができ、属人化を防ぎ、チーム全体としてスケーラブルな活動を展開することが可能になります。

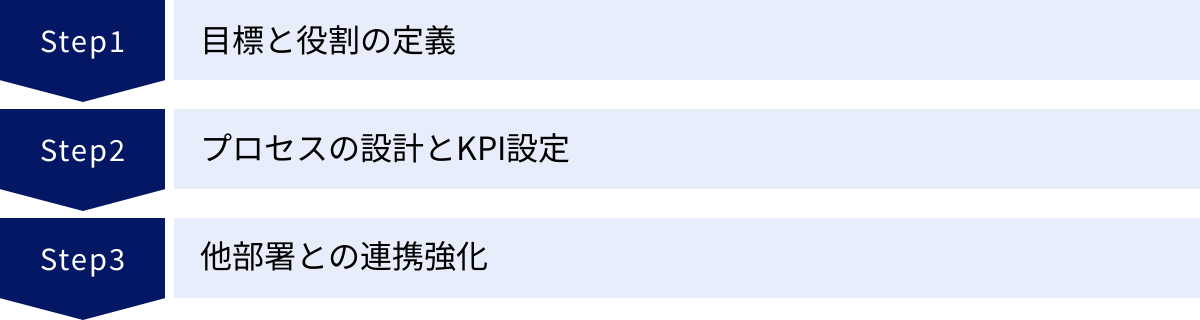

カスタマーサクセス部門の立ち上げ方

カスタマーサクセスの重要性を認識し、自社でも専門部門を立ち上げようと考える企業は少なくありません。しかし、どこから手をつければよいか分からず、立ち往生してしまうケースも見られます。ここでは、カスタマーサクセス部門をゼロから立ち上げるための実践的な3つのフェーズを解説します。壮大な計画を立てるよりも、まずはスモールスタートで始め、改善を繰り返していくことが成功の鍵です。

フェーズ1:目標と役割の定義

すべては「なぜカスタマーサクセスを始めるのか」という目的を明確にすることから始まります。この初期段階での定義が曖昧だと、その後の活動がぶれてしまい、成果に繋がりません。

- ビジネス目標の明確化: まず、カスタマーサクセスを通じて会社として達成したい、具体的で測定可能な目標を設定します。例えば、「現在の年間チャーンレート10%を、1年後までに7%に低減する」「既存顧客からのアップセルによる年間売上を500万円創出する」といった、経営課題に直結する目標が良いでしょう。この目標が、部門の存在意義となり、活動の評価基準となります。

- 責任範囲(スコープ)の定義: 次に、新設するカスタマーサクセス部門が、顧客ライフサイクルのどの部分に責任を持つのかを定義します。オンボーディングだけを担うのか、アダプションやエクスパンションまで担当するのか。カスタマーサポートとの役割分担はどうするのか。特に、アップセルや契約更新の責任を営業が持つのか、カスタマーサクセスが持つのかは、企業によってモデルが異なるため、明確に線引きしておく必要があります。最初は「オンボーディング完了率の向上」と「特定セグメントのチャーンレート低減」など、範囲を絞って始めるのが現実的です。

- 初期ターゲット顧客の選定: 全顧客を対象にするのは非効率です。まずは、最もインパクトの大きいセグメントに集中しましょう。例えば、「直近半年でチャーンした顧客の共通項を分析し、類似のプロファイルを持つ既存顧客」や、「アップセルのポテンシャルが高いと思われる中堅顧客層」などを初期ターゲットとして選定します。

- 担当者のアサイン: 専任の担当者を最低1名アサインします。理想は、顧客志向が強く、自社プロダクトとビジネスへの理解が深い人材です。最初は既存の営業やサポート担当者が兼務する形からスタートするケースも多いですが、可能な限り専任化することが望ましいです。

このフェーズで、カスタマーサクセス部門の「憲法」とも言える基本方針を固めます。

フェーズ2:プロセスの設計とKPI設定

目標と役割が決まったら、次はその目標を達成するための具体的な活動プロセスを設計し、進捗を測るためのKPIを設定します。完璧なプロセスを目指すのではなく、まずはシンプルな「型」を作ることが重要です。

- カスタマージャーニーの可視化: 顧客が契約してから価値を感じ、契約を更新するまでの理想的な道のり(カスタマージャーニー)を描き出します。そして、各フェーズ(オンボーディング、アダプション、エクスパンション)で、顧客がどのような状態になるべきか(ゴール)と、そのためにCSMが取るべきアクション(活動)を定義します。

- プレイブックの作成: 定義したアクションを、誰が担当しても同じ品質で実行できるように、具体的な手順書(プレイブック)に落とし込みます。例えば、「新規契約顧客へのキックオフミーティングプレイブック」には、アジェンダ、ヒアリング項目、使用する資料などが具体的に記されます。最初は数種類の基本的なプレイブックから始め、徐々に拡充していきましょう。

- ヘルススコアの暫定定義: 最初から完璧なヘルススコアを作ることは困難です。まずは、「最終ログイン日」「主要機能の利用有無」など、入手可能で重要だと思われる2〜3個のシンプルな指標を組み合わせて、暫定的なヘルススコアを定義します。そして、そのスコアが「赤信号」になった顧客に対して、どのようなアクションを取るかを決めておきます。

- KPIの設定と計測方法の確立: フェーズ1で設定したビジネス目標を達成するために追いかけるべき、より具体的なKPIを設定します。例えば、「オンボーディング完了率」「ヘルススコアが赤信号の顧客の割合」「NPSスコア」などです。そして、それらのKPIをどのようにして計測し、誰が、どのくらいの頻度でレポーティングするのかを決定します。スプレッドシートでの手動管理から始めても構いませんが、将来的なスケールを見越して、CRMや専門ツールの導入も検討します。

このフェーズでは、日々の活動を標準化し、データに基づいて状況を把握するための基盤を築きます。

フェーズ3:他部署との連携強化

カスタマーサクセスは、単独の部門で完結する活動ではありません。その成功は、他部署との円滑な連携にかかっています。部門が立ち上がり、基本的なプロセスが回り始めたら、次は組織全体を巻き込むための連携体制を強化します。

- 営業部門との連携: 営業部門とカスタマーサクセス部門の連携は最も重要です。営業担当が顧客に与えた期待値と、実際のサービスで提供できる価値にギャップがあると、オンボーディングは必ず失敗します。受注した顧客情報をスムーズに引き継ぐためのルール(SLA: Service Level Agreement)を定め、商談時にヒアリングした顧客の課題や導入目的を正確に共有する仕組みを構築します。

- プロダクト部門との連携: カスタマーサクセス部門に集まる「顧客の声」を、製品開発に活かすための公式なルートを確立します。例えば、週次でフィードバック共有会を実施したり、共有の管理ツール(JiraやTrelloなど)を使ったりして、顧客からの要望や不満が開発の優先順位付けに反映されるように働きかけます。

- マーケティング部門との連携: カスタマーサクセス活動を通じて生まれた成功事例は、最高のマーケティングコンテンツになります。マーケティング部門と協力して、成功顧客へのインタビューを実施し、導入事例記事や動画を作成するプロセスを構築します。また、アップセル・クロスセルを促進するためのキャンペーンを共同で企画することもあります。

- 全社への情報発信: カスタマーサクセス部門の活動内容や成果(チャーンレートの改善状況、顧客からの感謝の声など)を、社内報や全体会議の場で定期的に発信します。これにより、「顧客の成功が全社の成功に繋がる」という文化が醸成され、他部署からの協力が得られやすくなります。

このフェーズを通じて、カスタマーサクセスはサイロ化(孤立化)した部門ではなく、顧客と社内をつなぐハブとしての役割を確立していきます。

カスタマーサクセスに役立つおすすめツール

カスタマーサクセス活動を効率的かつ効果的に進めるためには、テクノロジーの活用が不可欠です。顧客情報の一元管理から、利用状況の分析、コミュニケーションの自動化まで、様々なツールがCSMの業務をサポートします。ここでは、代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

CRM/SFAツール

CRM(Customer Relationship Management)やSFA(Sales Force Automation)は、顧客情報を一元的に管理するための基盤となるツールです。営業段階からサポート、サクセスに至るまでの顧客とのあらゆる接点の情報を集約することで、社内の誰もが「顧客の360度ビュー」を把握できるようになります。

Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloudは、世界的なCRMプラットフォームであるSalesforceが提供する、顧客サービスとサポートに特化したソリューションです。問い合わせ管理(ケース管理)やナレッジベース構築といったカスタマーサポート機能に加え、AI(Einstein)による予測分析やタスクの自動化など、プロアクティブな顧客対応を支援する機能も豊富です。Salesforce Sales Cloud(SFA)と連携させることで、営業からサポート、サクセスまでの顧客情報をシームレスに一元管理できる点が最大の強みです。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Service Hub

HubSpot Service Hubは、インバウンドマーケティングで知られるHubSpotが提供するカスタマーサービスソフトウェアです。ヘルプデスクとチケット管理、ナレッジベース、顧客フィードバック調査(NPS、CSATなど)、チャットボットといった機能を包括的に提供します。HubSpotの強みであるCRMプラットフォームを基盤としており、Marketing HubやSales Hubと完全に統合されています。無料で始められるプランも用意されており、特に中小企業やスタートアップにとって導入しやすいツールです。

(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

カスタマーサクセス特化ツール

これらのツールは、ヘルススコアの管理、利用状況の分析、プレイブックの自動化など、まさにカスタマーサクセス業務のために設計された専門的なプラットフォームです。CRM/SFAと連携し、より高度でデータドリブンなCS活動を実現します。

Gainsight

Gainsightは、カスタマーサクセスプラットフォームのパイオニアであり、業界のリーダーとして広く認知されています。顧客の利用状況データやCRM情報を統合し、カスタマイズ可能なヘルススコアを算出。スコアの変動に応じてタスクを自動生成する(プレイブック)など、プロアクティブなアクションを強力に支援します。顧客エンゲージメント分析や収益管理機能も充実しており、大規模なカスタマーサクセス組織の運営に最適なツールの一つです。

(参照:Gainsight, Inc. 公式サイト)

HiCustomer

HiCustomerは、日本で開発されたカスタマーサクセス管理ツールで、国内のSaaS企業を中心に導入が進んでいます。様々なSaaSツールやデータベースと連携し、顧客の利用状況を時系列で可視化。解約やアップセルの兆候を自動で検知し、Slackなどに通知することができます。日本のビジネス環境に合わせたUI/UXやサポート体制が特徴で、直感的に使いやすい点が評価されています。

(参照:HiCustomer株式会社公式サイト)

コミュニティ管理ツール

テックタッチ戦略の中核を担うのが、ユーザーコミュニティです。顧客同士が助け合ったり、企業と交流したりする場を提供することで、サポートコストの削減と顧客ロイヤルティの向上を両立します。

commmune

commmuneは、企業が顧客とのオンラインコミュニティをノーコードで簡単に構築・運用できるプラットフォームです。Q&Aフォーラム、イベント管理、記事投稿、顧客分析といったコミュニティ運営に必要な機能がオールインワンで提供されています。顧客エンゲージメントを高めるためのゲーミフィケーション機能や、コミュニティの活動状況を詳細に分析する機能も備わっており、戦略的なコミュニティ運営を可能にします。

(参照:コミューン株式会社公式サイト)

coorum

coorumは、顧客の疑問を自己解決へと導き、LTV向上を実現することを目的としたコミュニティ構築ツールです。特にFAQやユーザー投稿の分析に強みを持ち、顧客がどのような疑問を持っているかを可視化することで、ナレッジコンテンツの改善やプロダクト開発に繋げることができます。顧客のロイヤルティを可視化する分析機能も搭載しており、ロイヤル顧客を起点としたコミュニティ活性化を支援します。

(参照:株式会社Asobica公式サイト)

これらのツールはあくまで一例であり、自社の事業フェーズ、顧客セグメント、予算、既存システムとの連携性などを総合的に考慮し、最適なツールを選定することが重要です。

まとめ

本記事では、「カスタマーサクセス」という概念について、その定義から重要視される背景、カスタマーサポートとの違い、具体的な業務内容、重要KPI、そして成功のためのポイントや役立つツールまで、多角的な視点から網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、カスタマーサクセスとは、単なる丁寧な顧客対応ではなく、「顧客の成功」を能動的に創出し、それを自社の持続的な事業成長(LTVの最大化)に繋げるための、極めて戦略的なビジネス機能です。

サブスクリプションモデルが主流となり、新規顧客獲得のコストが高騰し続ける現代において、ビジネスの成否は「いかに既存顧客との関係を深め、長く付き合っていくか」にかかっています。その中心的な役割を担うのがカスタマーサクセスであり、もはや一部のSaaS企業だけのものではなく、あらゆる業種・業態の企業にとって不可欠な考え方となりつつあります。

カスタマーサポートが問題発生後に対応する「リアクティブ(受動的)」な守りの活動であるのに対し、カスタマーサクセスはデータに基づき問題発生前に先回りする「プロアクティブ(能動的)」な攻めの活動です。その目的は、顧客の不満を解消するだけでなく、顧客を成功へと導き、企業の収益に直接貢献する「プロフィットセンター」として機能することにあります。

カスタマーサクセスを成功させるためには、

- 顧客をセグメント化し、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチを使い分ける

- ヘルススコアで顧客の状態を可視化し、データドリブンなアプローチを徹底する

- 顧客にとっての「成功」を共有し、同じゴールを目指す

- 適切なツールを活用し、業務を効率化・高度化する

- 全社で「顧客の成功=自社の成功」という文化を醸成し、部門間の連携を強化する

といったポイントが重要になります。

これからカスタマーサクセスに取り組む企業は、最初から完璧な体制を目指す必要はありません。まずはスモールスタートで、最も重要な顧客セグメントに絞って活動を開始し、PDCAサイクルを回しながら自社に合った「成功の型」を見つけていくことが現実的です。

この記事が、カスタマーサクセスへの理解を深め、皆様のビジネスを新たな成長ステージへと導くための一助となれば、これに勝る喜びはありません。