現代のビジネスにおいて、インターネットを活用したマーケティング活動は、企業の成長に不可欠な要素となっています。しかし、「Webマーケティング」という言葉は知っていても、その具体的な意味や手法、始め方について詳しく理解している方は少ないかもしれません。この記事では、Webマーケティングの基礎知識から、具体的な手法、成功のポイント、必要なスキルまで、網羅的に解説します。これからWebマーケティングを始めたい担当者の方や、改めて知識を整理したい経験者の方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

目次

Webマーケティングとは

まず初めに、Webマーケティングの基本的な概念とその重要性、そして混同されがちな「デジタルマーケティング」との違いについて整理していきましょう。これらの基礎を正しく理解することが、効果的な戦略立案の第一歩となります。

Webマーケティングの基本的な意味

Webマーケティングとは、WebサイトやWebサービス、SNS、メールといったインターネット上の媒体を活用して行われるマーケティング活動全般を指します。その主な目的は、自社の製品やサービスに関心を持つ潜在顧客を集め(集客)、関係性を構築し、最終的に購入や問い合わせといった行動(コンバージョン)に繋げることです。さらに、購入後の顧客満足度を高め、優良顧客(リピーターやファン)へと育成することも重要な役割に含まれます。

従来のマスマーケティング(テレビCMや新聞広告など)が不特定多数に向けた一方的な情報発信であったのに対し、Webマーケティングはデータに基づいてターゲットを絞り込み、双方向のコミュニケーションを図れる点が大きな特徴です。例えば、自社のWebサイトにどのようなユーザーが訪れ、どのページを閲覧し、どこで離脱したのかといった行動データを詳細に分析できます。この分析結果をもとに、Webサイトの改善や広告の最適化を繰り返すことで、マーケティング活動全体の効果を継続的に高めていくことが可能です。

Webマーケティングが担う領域は非常に広く、検索エンジンで自社サイトを上位表示させる「SEO」、ユーザーにとって価値ある情報を提供する「コンテンツマーケティング」、費用をかけて集客を加速させる「Web広告」、顧客との直接的な接点となる「SNSマーケティング」や「メールマーケティング」など、多岐にわたる手法が存在します。これらの手法を自社の目的やターゲットに合わせて組み合わせ、戦略的に実行していくことが求められます。

Webマーケティングが重要視される理由

今日、多くの企業がWebマーケティングに注力するのはなぜでしょうか。その背景には、私たちの生活や消費行動の劇的な変化があります。

第一の理由は、インターネットとスマートフォンの爆発的な普及です。総務省の調査によると、2022年における個人のスマートフォン保有率は77.3%に達しており、インターネット利用率も8割を超えています(参照:総務省「令和5年版 情報通信白書」)。人々は知りたいことがあればすぐにスマートフォンで検索し、SNSで情報を収集・発信し、オンラインで商品を購入することが当たり前の時代になりました。企業にとって、消費者が多くの時間を費やすインターネット空間は、無視できない巨大な市場となっているのです。

第二に、消費者行動モデルの変化が挙げられます。かつては「認知(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Action)」というAIDMAモデルが主流でしたが、インターネットの普及により、「認知(Attention)→興味(Interest)→検索(Search)→行動(Action)→共有(Share)」というAISASモデルに代表されるような、検索や共有といったオンライン上の行動が購買プロセスに組み込まれるようになりました。顧客は企業からの情報だけでなく、検索結果や口コミ、SNS上の評価といった第三者の情報を重視する傾向にあります。この変化に対応し、顧客とのあらゆる接点で適切な情報を提供するためには、Webマーケティングが不可欠です。

第三の理由として、データに基づいた効果測定と改善が可能である点が挙げられます。従来のマス広告では、投じた費用に対してどれだけの効果があったのかを正確に測定することは困難でした。しかし、Webマーケティングでは、広告の表示回数、クリック数、Webサイトへの訪問者数、コンバージョン率(成約率)といった具体的な数値をリアルタイムで把握できます。これにより、「どの施策が効果的で、どの施策に課題があるのか」を客観的に判断し、データドリブンな意思決定と迅速な改善(PDCAサイクル)を実践できます。この費用対効果の可視化と改善のしやすさが、多くの企業にとって大きな魅力となっています。

デジタルマーケティングとの違い

Webマーケティングとしばしば混同される言葉に「デジタルマーケティング」があります。この二つの言葉は密接に関連していますが、その指し示す範囲には明確な違いがあります。

結論から言うと、Webマーケティングはデジタルマーケティングの一部です。つまり、デジタルマーケティングという大きな枠組みの中に、Webマーケティングが含まれる関係性にあります。

デジタルマーケティングとは、その名の通り「あらゆるデジタル技術やデジタルチャネルを活用したマーケティング活動」を指します。これには、Webマーケティングが対象とするWebサイト、検索エンジン、SNS、メールなどに加え、スマートフォンアプリのプッシュ通知、IoT(モノのインターネット)デバイスから得られるデータ活用、AIによる顧客分析、店舗に設置されたデジタルサイネージ(電子看板)、VR/AR技術を用いたプロモーションなども含まれます。オフラインの活動であっても、デジタルデータを活用するものはデジタルマーケティングの範疇に入ります。

一方で、Webマーケティングは、その中でも特に「Web(ワールド・ワイド・ウェブ)」という技術基盤の上で展開されるマーケティング活動に焦点を当てています。

この違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | Webマーケティング | デジタルマーケティング |

|---|---|---|

| 定義 | Webサイトや検索エンジンなど、Web技術を基盤としたマーケティング活動 | Webマーケティングに加え、アプリ、IoT、AI、デジタルサイネージなど、あらゆるデジタル技術を活用したマーケティング活動 |

| 主な領域 | SEO, Web広告, SNS, メールマーケティング, コンテンツマーケティング など | Webマーケティングの全領域, アプリ内マーケティング, IoTデータ活用, AIによるパーソナライズ, デジタルサイネージ広告 など |

| 関係性 | デジタルマーケティングの一部(サブセット) | Webマーケティングを包含する広範な概念 |

実務上、この二つを厳密に区別せずに使う場面もありますが、戦略を立てる上ではこの範囲の違いを理解しておくことが重要です。まずはWebマーケティングの各手法を確実に実行し、将来的にはより広い視野でデジタルマーケティング戦略を描いていく、というステップアップを考えるとよいでしょう。

Webマーケティングのメリット・デメリット

Webマーケティングは多くの可能性を秘めていますが、万能ではありません。そのメリットを最大限に活かし、デメリットを補うためには、両方の側面を正しく理解しておく必要があります。ここでは、Webマーケティングの主なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

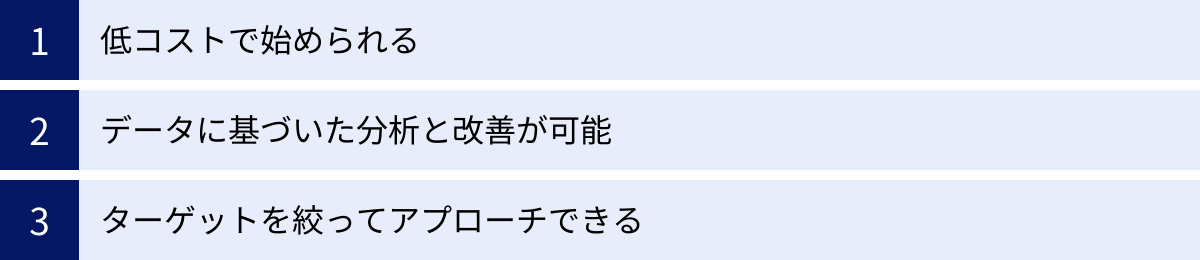

Webマーケティングの3つのメリット

Webマーケティングが多くの企業に採用されるのには、明確な理由があります。ここでは代表的な3つのメリットを掘り下げて解説します。

① 低コストで始められる

Webマーケティングの最大のメリットの一つは、従来のマスマーケティングに比べて低コストで始められる点です。テレビCMや新聞・雑誌広告、大規模なイベントの開催には、数百万円から数千万円、場合によってはそれ以上の莫大な費用がかかります。これらは体力のある大企業でなければ実施が難しい施策でした。

一方、Webマーケティングは、手法によっては無料で始めることも可能です。例えば、SNSアカウント(X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなど)の開設・運用や、無料のブログサービスを利用したコンテンツ発信は、基本的に費用がかかりません。自社でWebサイトを運営している場合、SEO対策やMEO対策(マップエンジン最適化)も、専門知識があれば外部に委託せずとも自社で取り組むことができます。

もちろん、Web広告を出稿したり、高機能なツールを導入したりすれば費用はかかります。しかし、その場合でも少額の予算からスタートできるのがWebマーケティングの強みです。例えば、リスティング広告(検索連動型広告)は、1日数千円といった予算設定で出稿し、効果を見ながら徐々に予算を増やしていく柔軟な運用が可能です。

このように、スモールスタートで試行錯誤しながら、自社に合った最適な手法や予算配分を見つけていける点は、特に予算が限られる中小企業やスタートアップにとって大きな魅力と言えるでしょう。

② データに基づいた分析と改善が可能

Webマーケティングは「勘」や「経験」だけに頼るマーケティングではありません。あらゆる施策の効果を具体的な数値データとして計測し、客観的な分析に基づいて改善できることが、二つ目の大きなメリットです。

例えば、Webサイトを運営している場合、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使えば、以下のような多様なデータを無料で取得できます。

- ユーザー数・セッション数・PV数:どれくらいの人が、何回、どのくらいのページを見たか。

- 流入チャネル:ユーザーはどこから来たか(検索エンジン、SNS、広告、他サイトからのリンクなど)。

- ユーザー属性:訪問者の年齢、性別、地域、興味関心など。

- コンバージョン率(CVR):サイト訪問者のうち、何%が目標(商品購入、問い合わせなど)を達成したか。

- 離脱率・直帰率:どのページでユーザーがサイトを去ってしまったか。

これらのデータを分析することで、「SNSからの流入は多いが、コンバージョンに繋がっていない」「特定のブログ記事が多くの新規ユーザーを集めている」「スマートフォンのユーザーは購入手続きのページで離脱する傾向が高い」といった具体的な課題や成功要因を発見できます。

そして、その分析結果に基づいて、「SNSの投稿内容を見直す」「人気のブログ記事から商品ページへの導線を強化する」「スマートフォンの入力フォームを改善する」といった改善策(Action)を実行します。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを高速で回せることが、Webマーケティングの真髄です。A/Bテストのように、2つのパターンの広告やWebページを用意してどちらがより高い成果を出すかを比較検証することも容易であり、継続的な改善によってマーケティング効果を最大化できます。

③ ターゲットを絞ってアプローチできる

三つ目のメリットは、狙いたい顧客層(ターゲット)に対して、ピンポイントで情報を届けられることです。不特定多数に発信するマスマーケティングとは対照的に、Webマーケティングは極めて高い精度でのターゲティングが可能です。

例えば、Web広告では以下のような詳細なターゲティングが設定できます。

- デモグラフィックターゲティング:年齢、性別、居住地域、言語など。

- 興味関心ターゲティング:ユーザーの閲覧履歴や検索行動から推測される趣味や関心事(例:「旅行好き」「料理好き」など)。

- リマーケティング(リターゲティング):一度自社のWebサイトを訪れたことがあるユーザーを追跡し、再度広告を表示する。

- カスタムオーディエンス:自社が保有する顧客リスト(メールアドレスなど)と一致するユーザーに広告を配信する。

これにより、「東京都在住の30代女性で、最近オーガニックコスメに興味を示している人」といった、非常に具体的なペルソナ(顧客像)に対してのみ、広告を見せるといったアプローチができます。

このような精緻なターゲティングは、無駄な広告費を削減し、費用対効果(ROI)を大幅に向上させます。自社の製品やサービスに関心を持つ可能性が高いユーザーに直接アプローチできるため、コンバージョンに繋がりやすく、マーケティング予算を効率的に活用できるのです。

Webマーケティングの2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、Webマーケティングには注意すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

① 成果が出るまでに時間がかかることがある

Webマーケティングのデメリットとしてまず挙げられるのが、手法によっては成果が出るまでに相応の時間と労力が必要になることです。特に、SEO(検索エンジン最適化)やコンテンツマーケティング、SNSのファン育成といった施策は、その典型例です。

これらの手法は、広告のように費用を投じてすぐにトラフィックやリードを獲得するものではありません。良質なコンテンツを地道に作成・蓄積し、検索エンジンやユーザーからの信頼を少しずつ獲得していく「資産構築型」のマーケティングです。一般的に、SEOで安定した上位表示を実現したり、コンテンツマーケティングで自然な流入が増え始めたりするまでには、早くても3ヶ月から半年、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。

この時間軸を理解せずに短期的な成果を求めてしまうと、「効果が出ない」と判断して途中で施策を中断してしまう失敗に繋がります。Webマーケティングを成功させるには、即効性のあるWeb広告などと、時間のかかる資産構築型の施策を組み合わせ、短期的な成果と長期的な成長のバランスを取る戦略的な視点が不可欠です。

② 専門知識が必要になる

もう一つのデメリットは、多様な手法を効果的に実行するために、広範かつ専門的な知識やスキルが求められることです。Webマーケティングの世界は、技術の進化やプラットフォームの仕様変更が非常に速く、常に新しい情報を取り入れ、学び続ける姿勢が不可欠です。

例えば、SEO一つをとっても、Googleのアルゴリズムアップデートの内容を理解し、キーワード選定、内部対策、外部対策、テクニカルSEOといった多岐にわたる知識が必要です。Web広告を運用するには、各広告媒体の管理画面の操作方法、効果的なターゲティング設定、クリエイティブ作成、入札戦略の知識が求められます。さらに、データ分析のためのツール(Google Analyticsなど)を使いこなし、そこから得られる数値を正しく解釈するスキルも欠かせません。

これらの専門知識をすべて一人の担当者が網羅するのは容易ではありません。そのため、多くの企業では、社内で人材を育成すると同時に、特定の領域については外部の専門家(広告代理店やコンサルタントなど)の力を借りるというハイブリッドな体制を構築しています。自社でどこまで内製し、どこから外部に委託するのか、その見極めも重要な経営判断となります。

Webマーケティングの代表的な手法10選

Webマーケティングには多種多様な手法が存在します。ここでは、その中でも特に代表的で、多くの企業が取り入れている10種類の手法について、それぞれの特徴や役割を解説します。自社の目的やターゲットに合った手法を選ぶ際の参考にしてください。

① SEO(検索エンジン最適化)

SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させるための一連の施策のことです。ユーザーが何かを知りたい、解決したいと思ったときに行う「検索」という能動的な行動の受け皿となるため、非常に質の高い見込み客を集めることができます。

SEOは大きく「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」の3つに分けられます。

- 内部対策:サイトの構造を検索エンジンに分かりやすく伝え、評価されやすくするための施策(titleタグの最適化、内部リンクの整備、表示速度の改善など)。

- 外部対策:他の質の高いWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得し、サイトの権威性を高める施策。

- コンテンツSEO:ユーザーの検索意図に応える、質の高い情報(コンテンツ)を継続的に発信することで、様々なキーワードでの上位表示を目指す施策。

SEOの最大のメリットは、一度上位表示を達成すれば、広告費をかけずに継続的な集客が見込める点です。これにより、長期的に見て非常に高い費用対効果を実現できます。また、検索結果の上位に表示されること自体が、企業の専門性や信頼性の証となり、ブランディング効果も期待できます。一方、デメリットとしては、前述の通り成果が出るまでに時間がかかることや、Googleのアルゴ’リズム変動によって順位が大きく変動するリスクがあることが挙げられます。

② コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例、動画、セミナーなど、ユーザーにとって価値のある(有益な)コンテンツを制作・提供することで、見込み客を惹きつけ、信頼関係を築き、最終的にファン(優良顧客)へと育成していくマーケティング手法です。

単に商品を売り込むのではなく、まず顧客が抱える課題や悩みに寄り添い、その解決策となる情報を提供することから始めます。「この企業は自分たちのことをよく理解してくれている」「このサイトの情報は信頼できる」と感じてもらうことで、自然な形で自社の商品やサービスに興味を持ってもらうことを目指します。

コンテンツマーケティングはSEOと非常に密接な関係にあり、質の高いコンテンツはSEO評価の向上に直結します。作成したコンテンツは企業のWebサイト上に蓄積され、インターネット上の「資産」となります。広告のように費用を止めると効果がなくなるものとは異なり、一度作成した優れたコンテンツは、長期にわたって見込み客を集め続けてくれます。

ただし、効果的なコンテンツを継続的に制作・発信するには、相応の時間とコスト、そして企画力や制作スキルが必要になる点が課題です。ターゲットのニーズを深く理解し、一貫した戦略のもとで取り組む必要があります。

③ Web広告(インターネット広告)

Web広告(インターネット広告)とは、Web上の様々なメディア(検索エンジン、Webサイト、SNSなど)に費用を支払って広告を掲載する手法の総称です。最大のメリットは、即効性の高さです。広告を出稿すれば、すぐにターゲットユーザーにアプローチし、Webサイトへの集客やコンバージョンの獲得が期待できます。新商品のプロモーションや期間限定のキャンペーンなど、短期的に成果を出したい場合に非常に有効です。代表的なWeb広告には以下のような種類があります。

リスティング広告

リスティング広告(検索連動型広告)は、ユーザーが検索エンジンで入力したキーワードに連動して、検索結果ページに表示されるテキスト形式の広告です。例えば「Webマーケティング 会社」と検索したユーザーに対して、自社のWebマーケティングサービスの広告を表示できます。ニーズが明確な「顕在層」に直接アプローチできるため、コンバージョンに繋がりやすいのが大きな特徴です。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画、テキスト形式の広告です。特定のキーワードで検索しているわけではない、より幅広いユーザー層(潜在層)にアプローチできます。過去に自社サイトを訪れたユーザーを追跡して広告を表示する「リマーケティング」も可能で、ブランドの認知度向上や、購入を迷っているユーザーの背中を押すのに効果的です。

SNS広告

SNS広告は、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINE、TikTokといったSNSプラットフォーム上に配信する広告です。各SNSが保有するユーザーの登録情報(年齢、性別、地域など)や行動データ(興味関心など)を利用して、非常に精度の高いターゲティングができるのが最大の強みです。ビジュアル訴求に強いInstagram、拡散力の高いXなど、各SNSの特性を理解して活用することが重要です。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告は、成果報酬型の広告モデルです。ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)を介して、個人のブロガーやメディア運営者(アフィリエイター)に自社の商品やサービスを紹介してもらい、そのリンク経由で商品購入や会員登録などの成果(コンバージョン)が発生した場合にのみ、報酬(広告費)を支払います。無駄な広告費が発生しにくく、費用対効果が高いのがメリットですが、意図しない形で商品が紹介されるリスクも考慮する必要があります。

④ SNSマーケティング

SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を活用して、ユーザーとのコミュニケーションを図り、ブランドの認知度向上やファンの育成、最終的な売上向上を目指す手法です。単に情報を発信するだけでなく、ユーザーの投稿に「いいね」やコメントをしたり、キャンペーンを実施して参加を促したりといった、双方向のコミュニケーションが鍵となります。

企業の公式アカウントを運用し、製品情報やブランドの世界観、中の人のキャラクターなどを発信することで、ユーザーとの心理的な距離を縮め、親近感やロイヤルティ(愛着)を醸成します。ユーザーによる「いいね」や「リポスト(リツイート)」によって情報が拡散(バイラル)されれば、広告費をかけずに多くの人々にリーチできる可能性があります。一方で、不適切な投稿による「炎上」のリスクも常に念頭に置き、慎重な運用体制を構築する必要があります。

⑤ MEO(マップエンジン最適化)

MEO(Map Engine Optimization)とは、主にGoogleマップを対象とした地図エンジン上で、自社の店舗情報などを検索結果の上位に表示させるための施策です。特に、飲食店、美容院、クリニック、小売店といった実店舗を持つローカルビジネスにとって極めて重要なマーケティング手法です。「渋谷 カフェ」「新宿 歯医者」のように「地域名+業種」で検索するユーザーは、来店意欲が非常に高いため、MEOで上位表示されることは直接的な集客に繋がります。

具体的な施策としては、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に正確かつ詳細な情報を登録し、定期的に最新情報を更新(投稿機能の活用など)することや、ユーザーからの口コミ(レビュー)を増やし、真摯に返信することなどが挙げられます。

⑥ LPO(ランディングページ最適化)

LPO(Landing Page Optimization)とは、広告や検索結果などをクリックしたユーザーが最初に訪れるページ(ランディングページ)を、コンバージョン(商品購入や問い合わせなど)に繋がりやすいように改善・最適化することです。せっかく広告費をかけてユーザーをランディングページに集めても、そのページが分かりにくかったり、魅力が伝わらなかったりすると、ユーザーはすぐに離脱してしまい、コンバージョンには至りません。

LPOでは、キャッチコピー、メインビジュアル、商品説明、お客様の声、入力フォームへの導線(CTAボタン)など、ページ内のあらゆる要素を改善の対象とします。A/Bテストツールなどを活用して、複数のパターンのページを比較検証し、コンバージョン率(CVR)を最大化することを目指します。LPOは、Web広告などの集客施策の効果を飛躍的に高めるために不可欠な要素です。

⑦ EFO(入力フォーム最適化)

EFO(Entry Form Optimization)とは、Webサイトの問い合わせフォームや会員登録フォーム、購入手続きフォームといった「入力フォーム」を、ユーザーがストレスなく、途中で離脱せずに最後まで入力完了できるように改善・最適化することです。EFOは、コンバージョン達成の最終関門における非常に重要な施策です。

ユーザーは、入力項目が多すぎたり、入力方法が分かりにくかったり、エラー表示が不親切だったりすると、面倒に感じて入力を諦めてしまいます。これを「カゴ落ち」と呼びます。EFOでは、入力項目の削減、必須・任意項目の明記、入力例の表示、リアルタイムでのエラーチェック、住所の自動入力機能の実装など、ユーザーの入力の手間を極限まで減らすための細やかな改善を行います。地味な施策に見えますが、コンバージョン率の向上に直接的な効果をもたらします。

⑧ メールマーケティング

メールマーケティングとは、メールを活用して顧客とコミュニケーションを取り、関係性を維持・深化させることで、再購入やサービスの継続利用を促す手法です。代表的なものに、登録者全員に一斉配信する「メールマガジン」や、資料請求や初回購入といった特定のアクションを起点に、あらかじめ設定したシナリオに沿って段階的にメールを自動配信する「ステップメール」があります。

SNSの登場により一時はその価値が見直されましたが、顧客リストという自社資産に対して、能動的に、かつ低コストでアプローチできるため、現在でも非常に有効な手法の一つです。特に、既存顧客との関係維持(CRM:顧客関係管理)において大きな力を発揮します。ただし、読者の興味を引く件名や内容を工夫しないと開封されなかったり、配信頻度を誤ると迷惑メールとして扱われたりするリスクもあります。

⑨ 動画マーケティング

動画マーケティングとは、YouTubeやTikTok、各種SNSなどをプラットフォームとして、動画コンテンツを活用するマーケティング手法です。スマートフォンの高性能化と通信環境の高速化を背景に、動画コンテンツの消費量は年々増加しており、その重要性は高まる一方です。

動画は、テキストや静止画に比べて圧倒的に多くの情報を短時間で伝えることができます。商品の使い方やサービスの魅力をデモンストレーションしたり、ブランドストーリーを感情に訴えかける形で伝えたりするのに非常に効果的です。また、企業の裏側やスタッフの人柄を見せることで、親近感を醸成し、ファンを増やすことにも繋がります。一方で、質の高い動画を制作するには、企画、撮影、編集といった専門的なスキルとコストがかかるという側面もあります。

⑩ MA(マーケティングオートメーション)の活用

MA(Marketing Automation)とは、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化し、効率化するための仕組みやツールのことです。MAツールを導入することで、これまで手作業で行っていた煩雑な業務を自動化し、マーケティング担当者はより創造的な業務に集中できるようになります。

例えば、Webサイト上のユーザーの行動履歴(どのページを閲覧したか、資料をダウンロードしたかなど)をスコアリング(点数付け)し、購入意欲が高まった見込み客を自動的に判別して、営業担当者に通知することができます。また、各見込み客の興味関心に合わせて、パーソナライズされたメールを適切なタイミングで自動配信する「リードナーチャリング(見込み客育成)」も可能です。MAの活用は、特にBtoBマーケティングや、検討期間が長い高額商材を扱うビジネスにおいて、その効果を最大限に発揮します。ただし、導入にはコストがかかり、効果的なシナリオを設計・運用するには専門知識が求められます。

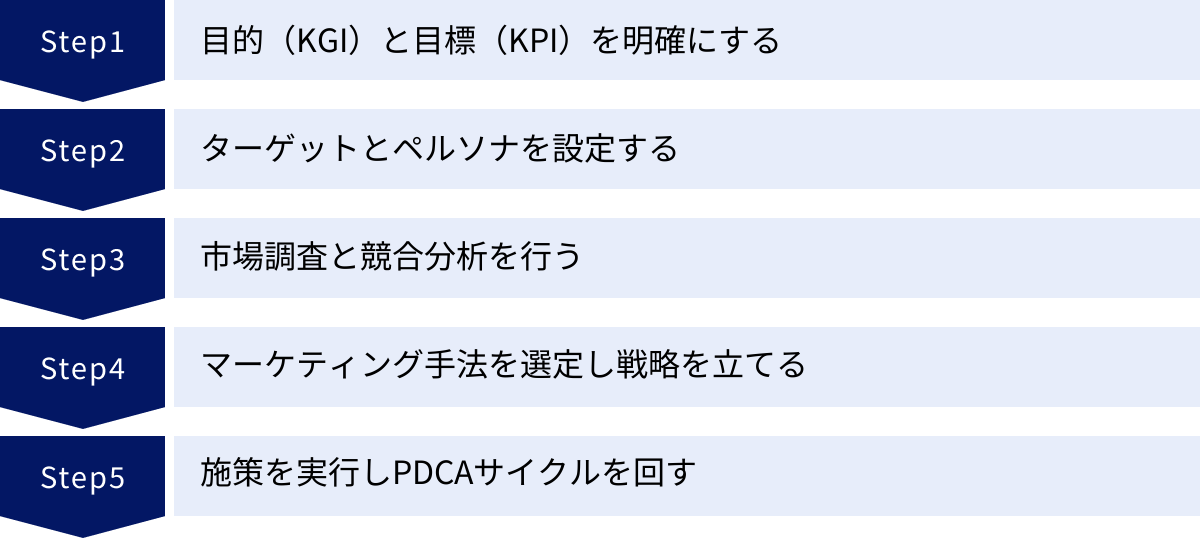

Webマーケティングの始め方5ステップ

Webマーケティングを効果的に進めるためには、行き当たりばったりではなく、戦略的なアプローチが必要です。ここでは、Webマーケティングを始めるための基本的な5つのステップを解説します。この流れに沿って進めることで、施策のブレを防ぎ、成功の確率を高めることができます。

① 目的(KGI)と目標(KPI)を明確にする

すべてのマーケティング活動の出発点は、目的と目標を明確に定義することです。何のためにWebマーケティングを行うのかが曖昧なままでは、適切な手法の選定も、施策の評価もできません。

まず設定すべきはKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)です。これは、ビジネスにおける最終的なゴールを定量的に示したもので、例えば「年間の売上を1億円にする」「新規顧客からの売上比率を30%に高める」「市場シェアを10%獲得する」といった、事業全体の目標が該当します。KGIは、Webマーケティング活動が最終的に何に貢献すべきかを示す、北極星のような役割を果たします。

次に、そのKGIを達成するための中間的な目標としてKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。KPIは、日々のマーケティング活動の進捗を測るための具体的な指標です。例えば、KGIが「ECサイトの売上を月間500万円にする」だとすれば、その達成に必要な要素を分解し、以下のようなKPIを設定します。

- ECサイトのセッション数:月間50,000セッション

- コンバージョン率(CVR):2%

- 平均顧客単価(AOV):5,000円

- 問い合わせフォームからのリード獲得数:月間100件

- メールマガジンのクリック率:5%

このように、「KGI(最終ゴール)=KPI × KPI × …」という構造で分解していくことで、日々の活動が最終目標にどう繋がっているのかが明確になります。また、目標を設定する際には、SMART(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)の原則を意識すると、より実用的で効果的な目標になります。

② ターゲットとペルソナを設定する

次に、「誰に」対してマーケティング活動を行うのかを具体的に定義します。ターゲットを明確にすることで、メッセージの伝え方やアプローチ手法が鋭くなり、施策の精度が格段に向上します。

まず、ターゲットとして、自社の製品やサービスを必要としているであろう顧客層を、年齢、性別、居住地、職業、年収といったデモグラフィック情報や、ライフスタイル、価値観といったサイコグラフィック情報から大まかに定義します。(例:「首都圏在住の30代共働き夫婦で、家事の時短に関心がある層」)

さらに、そのターゲットの中から、典型的な顧客像を一人格の人物として詳細に描き出したものが「ペルソナ」です。ペルソナには、氏名、年齢、職業、家族構成、趣味、一日の過ごし方、情報収集の方法、抱えている悩みや願望などを、まるで実在する人物のように具体的に設定します。

ペルソナを設定する最大のメリットは、関係者間での顧客イメージのズレを防ぎ、一貫したコミュニケーション戦略を立てられることです。コンテンツを作成する際も、「このペルソナ(例えば、佐藤さん)は、どんな言葉なら響くだろうか?」「佐藤さんが知りたい情報はなんだろう?」と考えることで、よりユーザーの心に響く、血の通ったメッセージを生み出すことができます。ペルソナは憶測で作るのではなく、既存顧客へのインタビューやアンケート、アクセス解析データなどを基に、事実に基づいて作成することが重要です。

③ 市場調査と競合分析を行う

自社の立ち位置を客観的に把握するために、市場環境と競合の動向を分析します。ここでは、マーケティングの基本的なフレームワークである3C分析が役立ちます。

- Customer(市場・顧客):市場の規模や成長性はどうか。顧客のニーズはどのように変化しているか。ペルソナ設定で深掘りした内容を、市場全体の視点から再確認します。

- Competitor(競合):競合他社は誰か。その競合はどのようなWebマーケティング戦略をとっているか。具体的には、競合のWebサイトの構成、コンテンツの内容、SEO対策の状況(どんなキーワードで上位表示されているか)、出稿しているWeb広告、SNSアカウントの運用方針などを徹底的に調査します。これにより、競合の強み・弱みや、自社が狙うべき「穴場」が見えてきます。

- Company(自社):自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)は何か。競合と比較した際の独自の価値(USP:Unique Selling Proposition)は何かを明確にします。

これらの分析を通じて、「競合は若者向けSNSに注力しているが、我々は専門性の高いブログコンテンツで信頼性を訴求しよう」「競合サイトは情報が古いので、最新情報を提供することで差別化を図ろう」といった、自社がとるべき戦略の方向性が見えてきます。

④ マーケティング手法を選定し戦略を立てる

①~③の分析結果に基づき、いよいよ具体的なマーケティング戦略を立案します。ここでは、「どの手法を」「どの順番で」「どのくらいの予算とリソースをかけて」実行するのかを決定します。

この際、カスタマージャーニーマップを作成することが非常に有効です。カスタマージャーニーマップとは、ペルソナが製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入し、最終的にファンになるまでの一連のプロセス(旅)を時系列で可視化したものです。

このマップ上の各フェーズ(認知・興味関心・比較検討・購入・継続/推奨)において、ペルソナがどのような感情を抱き、どのような情報を求めているかを考え、それぞれの段階に最適なマーケティング手法を割り当てていきます。

- 認知段階:まだ自社を知らない潜在層にリーチするため、ディスプレイ広告やSNS広告、SEOで幅広いキーワードを狙う。

- 興味関心段階:より詳しい情報を求めている層に対し、有益なブログ記事や動画コンテンツ、ホワイトペーパーを提供する。

- 比較検討段階:他社と比較している層に対し、導入事例や詳細な機能比較表、リスティング広告、リマーケティング広告でアプローチする。

- 購入段階:LPOやEFOでコンバージョンを後押しし、初回購入者向けのクーポンなどを提供する。

- 継続/推奨段階:メールマーケティングやSNSコミュニティで関係性を維持し、リピート購入や口コミを促す。

このように、複数の手法を組み合わせ、顧客のステージに合わせて適切なアプローチを行うことで、一貫性のある効果的なマーケティングが実現できます。

⑤ 施策を実行しPDCAサイクルを回す

戦略が決まったら、いよいよ施策の実行(Do)に移ります。しかし、Webマーケティングは「実行して終わり」ではありません。むしろ、実行後の効果測定と改善こそが最も重要です。

ここで活躍するのがPDCAサイクルです。

- Plan(計画):①~④で立てた戦略とKPI。

- Do(実行):計画に沿って、コンテンツ制作、広告出稿、SNS投稿などの施策を実行する。

- Check(評価):設定したKPIが達成できているか、アクセス解析ツールなどを用いて定期的に効果を測定・分析する。良かった点、悪かった点を客観的なデータで評価する。

- Action(改善):評価結果に基づき、戦略や施策の改善案を立案し、次のPlanに繋げる。「広告のターゲティングを見直す」「CVRの低いページの構成を変更する」など。

このPDCAサイクルを、週次や月次といった短いスパンで継続的に回し続けることが、Webマーケティングを成功に導く唯一の道と言っても過言ではありません。最初は小さな改善の繰り返しでも、それが積み重なることで、やがて大きな成果へと繋がっていきます。

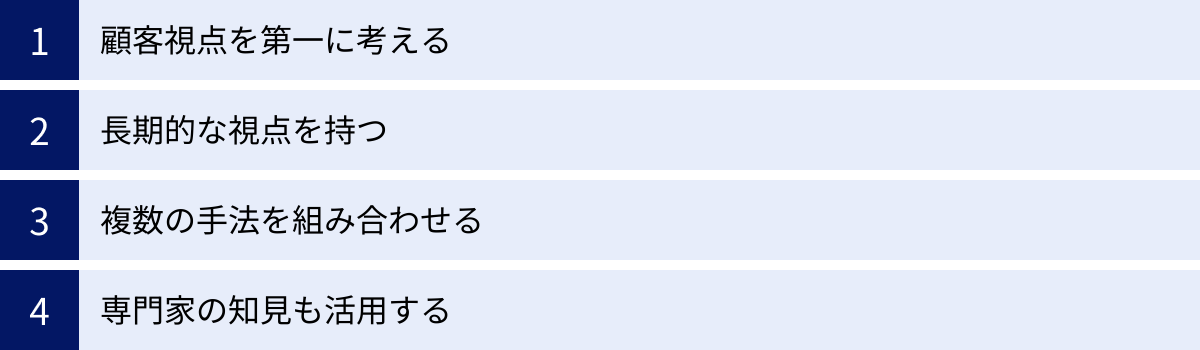

Webマーケティングを成功させるためのポイント

多くの企業がWebマーケティングに取り組む中で、成果を出す企業とそうでない企業にはいくつかの違いがあります。ここでは、Webマーケティングを成功に導くために特に重要な4つの心構えやポイントを解説します。

顧客視点を第一に考える

Webマーケティングのあらゆる施策の根底に置くべきなのは、徹底した「顧客視点(ユーザーファースト)」です。企業側が「これを売りたい」「この情報を伝えたい」という想いを持つことは自然ですが、その想いが先行しすぎると、顧客が求めていない一方的な情報発信になってしまいます。

成功するWebマーケティングは、常に「顧客は今、何に悩み、何を求めているのか?」「私たちの製品やサービスは、その悩みをどう解決できるのか?」という問いから出発します。ペルソナを設定し、カスタマージャーニーを描くのは、この顧客視点を具体化し、関係者全員で共有するための重要なプロセスです。

例えば、コンテンツを作成する際には、自社の宣伝ばかりを盛り込むのではなく、まず読者の疑問や課題に120%の熱意で応えることを目指しましょう。Webサイトを設計する際には、企業が伝えたい情報の順番ではなく、ユーザーが知りたいであろう情報の順番で構成を考え、直感的に操作できるデザインを追求します。

このように、すべての判断基準を顧客に置くことで、ユーザーからの信頼を獲得し、自然と選ばれるブランドになることができます。Googleが掲げる「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という理念は、Webマーケティングの本質を的確に表しています。

長期的な視点を持つ

Webマーケティングには、Web広告のように短期的に成果が見えやすい施策と、SEOやコンテンツマーケティングのように成果が出るまで時間がかかる施策があります。目先の売上だけを追ってしまうと、どうしても短期的な施策に偏りがちです。

しかし、広告は費用を止めれば効果も止まってしまう「フロー型」の施策です。一方で、良質なコンテンツや高いSEO評価は、一度構築すれば継続的に見込み客を呼び込んでくれる「ストック型」の資産となります。

Webマーケティングを成功させるためには、この短期的な成果と長期的な資産構築のバランスを意識した、複合的な戦略が不可欠です。最初の半年から1年は思うような成果が出なくても、それが将来への投資であると理解し、粘り強く施策を継続する「長期的な視点」が求められます。経営層や関連部署にもこの時間軸を共有し、理解を得ておくことが、担当者が安心して長期的な施策に取り組むための土台となります。

複数の手法を組み合わせる

先に紹介した10種類の手法は、それぞれ独立して機能するものではなく、互いに連携し合うことで相乗効果を生み出します。特定の手法だけに固執するのではなく、自社の目的や顧客の行動プロセスに合わせて、複数の手法を戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。

例えば、以下のような連携が考えられます。

- SEOとコンテンツマーケティングとWeb広告の連携:SEO対策を施した質の高いコンテンツ記事を作成し、オーガニック検索からの流入を狙う。同時に、その記事をSNS広告で拡散して初期のアクセスを集め、SEO評価の向上を加速させる。

- Web広告とLPO/EFOの連携:リスティング広告で集客したユーザーを、最適化されたランディングページ(LPO)に誘導し、離脱しにくい入力フォーム(EFO)で確実にコンバージョンへと繋げる。

- SNSマーケティングとメールマーケティングの連携:SNSでキャンペーンを実施し、応募条件としてメールアドレスを登録してもらう。その後、メールマーケティングで見込み客を育成(ナーチャリング)し、購買へと促す。

このように、各手法の長所を活かし、短所を補い合うように設計することで、マーケティングファネル(認知から購入までのプロセス)全体を効率化し、機会損失を防ぐことができます。

専門家の知見も活用する

Webマーケティングは専門性が高く、変化の速い領域です。すべての施策を自社の人材だけで完璧にこなすのは、特にリソースが限られる企業にとっては非常に困難です。

そのような場合は、無理に内製化にこだわらず、外部の専門家(Webマーケティング会社、広告代理店、コンサルタント、フリーランスなど)の知見を積極的に活用することも重要な選択肢です。専門家は、最新のトレンドやノウハウ、業界のベストプラクティスを熟知しており、自社だけでは気づけなかった課題の発見や、効果的な戦略の立案をサポートしてくれます。

もちろん、すべてを丸投げするのではなく、自社でも主体的に知識を習得し、外部パートナーと対等に議論できる関係性を築くことが理想です。どの部分を自社のコア業務として内製し、どの部分を専門家に任せるのか。その役割分担を明確にすることで、限られたリソースを最も効果的な形で活用できます。社内での人材育成と、外部リソースの活用を両輪で進めていく視点が大切です。

Webマーケティング担当者に求められるスキル

Webマーケティングを推進する担当者には、多岐にわたるスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる4つの能力について解説します。これらのスキルを意識的に高めていくことが、優れたマーケターへの道に繋がります。

データ分析能力

Webマーケティングの中核をなすのは、データに基づいた意思決定です。そのため、担当者には各種ツールから得られる膨大なデータを正しく読み解き、そこから課題や改善のヒントを導き出す「データ分析能力」が不可欠です。

具体的には、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使いこなし、PV数やCVRといった指標の表面的な変化を追うだけでなく、「なぜこの数値が変動したのか?」という背景を深く洞察する力が求められます。セグメント機能を使ってユーザー層ごとの行動を比較したり、複数の指標を掛け合わせて分析したりすることで、本質的な課題が見えてきます。

さらに、データから「このような改善を行えば、この指標が向上するのではないか」という仮説を立て、それを実行し、結果を検証するという科学的なアプローチ(仮説検証サイクル)を実践する能力も重要です。論理的思考力と、数字に対する探究心が優れたWebマーケターの土台となります。

マーケティングの知識

Webマーケティングはマーケティング活動の一部であるため、その土台となる普遍的なマーケティングの基礎知識を身につけておくことが極めて重要です。

例えば、自社の商品やサービスをどのような価値(Product)、価格(Price)、流通経路(Place)、販促活動(Promotion)で提供するかを考える「4P分析」や、自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)の関係性を分析する「3C分析」、自社の強み・弱み・機会・脅威を整理する「SWOT分析」といったフレームワークは、戦略を体系的に考える上で非常に役立ちます。

また、人がどのように物事を認知し、購買に至るのかを理解する「消費者行動心理学」の知識も、ユーザーの心に響くコピーライティングやWebサイト設計に活かすことができます。Webというチャネルの特性を理解すると同時に、時代や媒体が変わっても通用するマーケティングの原理原則を学ぶことで、施策の深みと説得力が増します。

コミュニケーション能力

Webマーケティングは、決して一人で完結する仕事ではありません。社内外の多くの人々と連携しながらプロジェクトを進めるため、円滑な人間関係を築き、協力を引き出す「コミュニケーション能力」が非常に重要になります。

社内では、Webサイトの改修を依頼するエンジニアやデザイナー、コンテンツのネタを提供してくれる営業担当者や商品開発者、施策の予算を承認する上司や経営層など、様々な立場の関係者と連携する必要があります。それぞれの専門性や立場を尊重し、Webマーケティングの目的や施策の意図を分かりやすく説明し、協力を仰ぐ力が求められます。

社外では、広告代理店や制作会社といったパートナー企業と連携する機会も多くあります。自社の要望を的確に伝え、建設的な議論を通じて、プロジェクトを成功に導くためのディレクション能力も必要です。また、SNS運用などでは、顧客と直接対話するコミュニケーションも発生します。

最新情報を収集する力

Webマーケティングの世界は、技術の進化、新しいツールやサービスの登場、検索エンジンのアルゴリズム変更、法規制の改正など、変化のスピードが非常に速いのが特徴です。昨日まで有効だった手法が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。

そのため、Webマーケティング担当者には、常にアンテナを高く張り、業界の最新動向やトレンドを積極的に収集し、学び続ける姿勢が不可欠です。

情報収集の方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 業界専門のニュースサイト(例:Web担当者Forum, MarkeZineなど)を定期的にチェックする。

- 国内外の著名なマーケターのブログやSNSをフォローする。

- オンラインセミナー(ウェビナー)やオフラインのカンファレンスに参加する。

- 同じ業界の担当者が集まるコミュニティに参加し、情報交換を行う。

受け取った情報を鵜呑みにするのではなく、「その情報は自社にどう活かせるか?」という視点で咀嚼し、自社の戦略に取り入れていくことが重要です。この知的好奇心と学習意欲が、変化の激しい時代を生き抜くマーケターの生命線となります。

Webマーケティングの学習におすすめの方法

Webマーケティングのスキルを身につけ、向上させるためには、どのような学習方法があるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの方法と、学習の目標となる関連資格について紹介します。

本やWebサイトで独学する

最も手軽に始められるのが、書籍やWebサイトを活用した独学です。

- メリット:自分のペースで、比較的低コスト(あるいは無料)で学習を進められます。Webマーケティングの入門書から、SEOや広告運用といった特定の分野に特化した専門書まで、数多くの良質な書籍が出版されています。また、信頼できるWebメディアや企業のオウンドメディアでは、最新のノウハウが無料で公開されていることも多く、日々の情報収集に役立ちます。

- デメリット:情報の断片化が起こりやすく、体系的な知識を身につけるのが難しい場合があります。また、疑問点があっても質問できる相手がおらず、モチベーションの維持が難しいことも課題です。

独学を成功させるコツは、まず全体像を掴むための入門書を1冊通読し、その後、自分が特に興味のある分野や、実務で必要となる分野の専門書やWebサイトで知識を深めていくことです。

スクールやセミナーに参加する

より体系的かつ効率的に学びたい場合は、専門のスクールやセミナーに参加するのも良い選択です。

- メリット:専門家である講師がカリキュラムに沿って教えてくれるため、知識を体系的に、かつ効率的に習得できます。分からないことがあればその場で質問でき、実践的な課題を通じてスキルを定着させやすいのも魅力です。また、同じ目標を持つ受講生との繋がりは、貴重な人脈となり、学習のモチベーションにもなります。

- デメリット:独学に比べて費用が高額になる傾向があります。また、決められた時間に授業を受ける必要があるため、時間的な制約も生じます。

最近では、オンラインで完結するスクールも増えており、場所や時間を選ばずに学習できるようになっています。自分のライフスタイルや予算に合わせて、最適なスクールやセミナーを選ぶとよいでしょう。

関連資格の取得を目指す

学習の目標設定や、知識レベルの客観的な証明として、関連資格の取得を目指すのも有効な方法です。資格取得をゴールにすることで、学習範囲が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。

Webアナリスト検定

Webアナリスト検定は、一般社団法人日本Web協会(JWA)が主催する資格です。Google Analyticsを始めとするアクセス解析データを正しく理解し、それに基づいてWebサイトの課題を発見し、改善提案を行うための実践的なスキルを問われます。データを活用したWebマーケティングの基礎力を身につけたい方におすすめです。(参照:日本Web協会(JWA)公式サイト)

Google Analytics Individual Qualification (GAIQ)

Google Analytics Individual Qualification (GAIQ)は、Googleが公式に提供する認定資格で、Googleアナリティクスの高度な概念や操作に関する習熟度を証明するものです。Googleの学習プラットフォーム「スキルショップ」で無料で受験できます。アクセス解析の専門性を高めたい、特にGA4(Google Analytics 4)を使いこなしたいと考えている担当者にとって、取得する価値の高い資格です。(参照:Google スキルショップ)

マーケティング・ビジネス実務検定

マーケティング・ビジネス実務検定は、国際実務マーケティング協会®が主催する資格で、特定の業種や業界にとらわれない、広範で普遍的なマーケティングの知識と実務スキルを測定します。Webマーケティングだけでなく、マーケティング全般の理論やフレームワークを体系的に学びたい場合に適しています。難易度に応じてC級からA級までのレベルが設定されています。(参照:国際実務マーケティング協会®公式サイト)

Webマーケティングに役立つおすすめツール

Webマーケティングを効率的かつ効果的に進める上で、ツールの活用は欠かせません。ここでは、数あるツールの中から、多くの企業で導入されている代表的なものを3つのカテゴリに分けて紹介します。

アクセス解析ツール

Webサイトの現状を把握し、改善点を見つけるための必須ツールです。

Google Analytics

Google Analytics(グーグル・アナリティクス)は、Googleが無料で提供する高機能なアクセス解析ツールです。Webマーケティングを行う上で、導入は必須と言っても過言ではありません。Webサイトに訪れたユーザーの数、流入経路、閲覧ページ、コンバージョン状況など、サイトに関するあらゆるデータを詳細に分析できます。現在のバージョンであるGA4(Google Analytics 4)では、Webサイトとアプリを横断したユーザー行動の計測や、より柔軟な分析が可能な「探索レポート」機能などが特徴です。まずはこのツールを使いこなし、自社サイトの現状を正しく把握することから始めましょう。(参照:Google Marketing Platform公式サイト)

SEO対策ツール

検索エンジンからの集客を最大化するために、SEOの状況を分析・改善するツールです。

Google Search Console

Google Search Console(グーグル・サーチコンソール)は、Google Analytics同様、Googleが無料で提供するツールです。Google検索における自社サイトのパフォーマンスを監視・管理するために使用します。どのようなキーワードで検索され、表示・クリックされているか、検索結果に表示される際の問題点(インデックスエラーなど)がないかなどを確認できます。サイトマップを送信してGoogleにサイト構造を伝えたり、セキュリティの問題を検知したりする機能もあり、SEOに取り組む上での必須ツールです。(参照:Google Search Central)

Ubersuggest

Ubersuggest(ウーバーサジェスト)は、著名なマーケターであるニール・パテル氏が提供するSEOツールです。キーワード調査、競言サイトの分析、被リンクの状況確認など、SEOに必要な多くの機能を備えています。特定のキーワードの検索ボリュームや競合性、関連キーワードの候補などを簡単に調べることができます。無料でも一部機能を利用できますが、有料プランに登録することで、より詳細な分析やプロジェクト管理が可能になります。(参照:Neil Patel Digital公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)ツール

マーケティング活動の自動化と効率化を実現するツールです。

HubSpot

HubSpot(ハブスポット)は、インバウンドマーケティングの思想を提唱するHubSpot社が提供する、世界的に有名なMAツールです。MA機能だけでなく、CRM(顧客関係管理)、セールス支援、カスタマーサービス支援など、ビジネスの各フェーズを網羅したプラットフォームとなっています。見込み客の行動を追跡し、スコアリングやメール配信の自動化を行うことで、効率的なリードナーチャリングを実現します。無料から始められるプランも用意されており、MAツール導入の第一歩として多くの企業に選ばれています。(参照:HubSpot, Inc.公式サイト)

まとめ

本記事では、Webマーケティングの基本的な概念から、具体的な10種類の手法、実践的な始め方、成功のポイント、そして担当者に求められるスキルや役立つツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

Webマーケティングとは、単にWeb広告を出したり、SNSを更新したりすることではありません。自社のビジネスゴールを達成するために、インターネットという広大な舞台で、顧客とどのようなコミュニケーションを築いていくかを設計し、実行し、改善し続ける、戦略的な活動です。

その成功の鍵は、一貫して「顧客視点」に立ち、データという客観的な事実に基づいて仮説検証を繰り返す「PDCAサイクル」を回し続けることにあります。また、SEOやコンテンツマーケティングのような長期的な資産構築と、Web広告のような短期的な成果獲得のバランスを取り、複数の手法を戦略的に組み合わせることが、持続的な成長を実現します。

Webマーケティングの世界は変化が速く、学ぶべきことも多岐にわたりますが、それだけ多くの可能性を秘めています。この記事が、皆さんのビジネスを次のステージへと押し上げるための一助となれば幸いです。まずは自社の目的(KGI)と目標(KPI)を明確にすることから、Webマーケティングへの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。