現代のビジネス環境において、顧客との関係性は企業の成長を左右する最も重要な要素の一つです。インターネットやSNSの普及により、顧客はかつてないほど多くの情報を手に入れ、自らの意見を容易に発信できるようになりました。このような時代において、企業が顧客の真のニーズを理解し、優れた顧客体験を提供するためには、「VOC(顧客の声)」に真摯に耳を傾け、それを経営に活かすことが不可欠です。

しかし、「VOC」という言葉は知っていても、「具体的に何を指すのか」「なぜ重要なのか」「どうやって収集し、分析・活用すれば良いのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、VOCの基本的な概念から、その重要性が高まっている背景、収集・分析の具体的な手法、そして実際のビジネス活動に活かすための5つのステップまでを網羅的に解説します。VOC活用を成功させるためのポイントや、役立つツールも紹介しますので、顧客との絆を深め、持続的な成長を目指す全てのビジネスパーソンにとって、実践的な指針となるはずです。

目次

VOC(顧客の声)とは

VOCとは、「Voice of the Customer」の略称で、直訳すると「顧客の声」を意味します。これは、アンケートの回答、コールセンターへの問い合わせ内容、SNSへの投稿、Webサイトのレビュー、営業担当者がヒアリングした意見など、顧客から企業に寄せられるあらゆるフィードバックや意見、要望、不満などを総称する言葉です。

これらの声は、顧客が商品やサービス、あるいは企業そのものに対して何を考え、何を感じ、何を期待しているのかを直接的に示す、極めて貴重な情報源となります。VOCは、大きく分けて二つの性質を持つ情報で構成されています。

一つは、アンケートの選択式回答のように、あらかじめ決められた形式で収集される「構造化データ」です。これらは集計や比較が容易であるという特徴があります。もう一つは、自由記述のコメントや通話記録、SNSの投稿といった、定型化されていない「非構造化データ」です。こちらには、顧客の具体的な状況や、数値だけでは捉えきれない生々しい感情、潜在的なニーズといった、より深いインサイトが含まれていることが多く、近年のVOC分析では特にこの非構造化データの活用が重視されています。

VOCに含まれる情報の具体例

VOCと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- ポジティブな声:

- 「新製品のデザインがとても気に入った」

- 「サポートセンターの対応が迅速で丁寧だった」

- 「この機能のおかげで作業効率が格段に上がった」

- 「期待以上のサービスで感動した」

- ネガティブな声(不満・クレーム):

- 「Webサイトが使いにくく、欲しい情報が見つからない」

- 「商品の説明が分かりにくく、購入後に思っていたものと違った」

- 「何度も同じ不具合が発生する」

- 「問い合わせへの返信が遅い」

- 要望・改善提案:

- 「もっとカラーバリエーションを増やしてほしい」

- 「スマートフォンアプリに対応してほしい」

- 「料金プランをもっとシンプルにしてほしい」

- 質問・疑問:

- 「この製品の詳しい使い方を知りたい」

- 「保証期間はどのくらいですか?」

これらの多様な声は、企業が自社の強みと弱みを客観的に把握するための鏡となります。特に注目すべきは、積極的に意見を発信する顧客だけでなく、不満を抱えながらも何も言わずに去っていく「サイレントマジョリティ(物言わぬ多数派)」の存在です。クレームを寄せる顧客は全体の数パーセントに過ぎないという調査結果もあり、一つのネガティブなVOCの背後には、同じような不満を持つ多くの顧客が存在する可能性を示唆しています。したがって、寄せられた一つひとつの声を軽視せず、その背景にあるであろう多数派の意見を推察し、先回りして課題を解決していく姿勢が求められます。

VOCとVoE(従業員の声)との関係

VOCとしばしば対比される概念に、「VoE(Voice of the Employee)」、すなわち「従業員の声」があります。VoEは、従業員が業務プロセス、職場環境、企業文化などに対して抱く意見や提案を指します。一見すると、VOC(顧客)とVoE(従業員)は別物のように思えますが、両者は密接に関連しています。

例えば、顧客から「問い合わせの回答に時間がかかる」というVOCが寄せられたとします。その原因を探ると、現場の従業員から「承認プロセスが複雑すぎる」「必要な情報にアクセスするのに手間がかかる」といったVoEが挙がってくるかもしれません。このように、VOCとして表面化した問題の根本原因が、社内の業務プロセスや組織体制に起因しているケースは少なくありません。

優れた顧客体験(CX)は、優れた従業員体験(EX)の上に成り立つと言われています。従業員が働きやすい環境で、高いモチベーションを持って業務に取り組むことができれば、それは自ずと顧客へのサービス品質の向上に繋がります。したがって、VOCとVoEの両方を収集・分析し、両者の関係性を理解することで、より本質的な課題解決が可能になるのです。

まとめると、VOCとは単なるクレームや賞賛の言葉ではありません。それは、企業の現在地を映し出し、未来の進むべき道を示す、経営の羅針盤とも言える戦略的な情報資産です。この資産をいかにして収集し、分析し、具体的なアクションへと繋げていくかが、現代の企業に問われる重要な課題と言えるでしょう。

VOCが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにVOC(顧客の声)が重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化に伴う「顧客の購買行動の変化」と、市場環境の変化による「LTV(顧客生涯価値)の重要性の高まり」という、二つの大きな潮流が存在します。

顧客の購買行動の変化

かつての消費者は、企業が発信するテレビCMや新聞広告といったマスメディアの情報を主な判断材料として商品やサービスを選んでいました。この時代、企業と顧客の情報格差は大きく、企業側が主導権を握る形でマーケティング活動が行われていました。

しかし、インターネットとスマートフォンの爆発的な普及は、このパワーバランスを劇的に変化させました。現代の顧客は、購買を決定する前に、指先一つで膨大な情報を瞬時に手に入れることができます。特に大きな影響力を持つのが、SNSや口コミサイト、ブログなどに投稿される「UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)」や「CGM(Consumer Generated Media:消費者生成メディア)」です。

友人やインフルエンサーによるSNSでのレビュー、見知らぬ第三者によるECサイトでの評価、専門家によるブログでの詳細な比較記事など、企業からの一方的な情報ではなく、同じ消費者目線でのリアルな体験談が、購買意思決定において極めて重要な役割を果たすようになりました。

この変化を説明する購買行動モデルとして、従来の「AIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)」に代わり、「AISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)」や「SIPS(Sympathize, Identify, Participate, Share & Spread)」といった新しいモデルが提唱されています。これらのモデルに共通しているのは、「Search(検索)」や「Share(共有)」といった、顧客による能動的な情報収集・発信行動が購買プロセスに組み込まれている点です。

例えば、ある消費者が新しいワイヤレスイヤホンを購入しようと考えたとします。

- 認知 (Attention/Interest): SNS広告や友人との会話で、特定の製品の存在を知り、興味を持つ。

- 検索 (Search): スマートフォンで製品名を検索し、公式サイトのスペックだけでなく、複数のレビューサイトの記事やYouTubeでの使用感レビュー動画を比較検討する。SNSで「#(製品名)」と検索し、一般ユーザーのリアルな感想や写真を確認する。

- 購買 (Action): 最も評価が高く、自分の使い方に合っていると判断した製品をオンラインストアで購入する。

- 共有 (Share): 実際に使ってみて満足すれば、「このイヤホン、音質も良くて最高!」といった感想を自身のSNSに投稿する。もし不満があれば、「バッテリーの持ちが悪い」といったネガティブな投稿をするかもしれない。

このように、現代の顧客は単なる「消費者」であると同時に、次の顧客の購買行動に影響を与える「情報発信者」でもあるのです。企業がコントロールできない場所で自社に関する無数のVOCが日々生まれており、それらが企業の評判や売上を直接的に左右します。したがって、企業はもはや、こうした顧客の声を無視することはできません。積極的にVOCを収集・分析し、良い評判を促進し、悪い評判には真摯に対応して改善に繋げるという、対話的な姿勢が不可欠となっています。

LTV(顧客生涯価値)の重要性の高まり

VOCが重要視されるもう一つの大きな背景は、多くの市場が成熟期を迎え、新規顧客の獲得よりも既存顧客との関係を維持・深化させることが、企業の持続的な成長にとってより重要になったことです。この考え方を表す指標が「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」です。

LTVとは、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらす利益の総額を指します。一般的に、新規顧客を獲得するコスト(CAC: Customer Acquisition Cost)は、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。人口減少や市場の飽和が進む中で、絶えず新規顧客を獲得し続けることはますます困難かつ高コストになっています。

そこで、企業は一度関係を築いた顧客に、いかにして長く自社の商品やサービスを使い続けてもらうか、いかにしてより高額な商品や関連商品を購入してもらうか(アップセル・クロスセル)に注力するようになりました。LTVを最大化することが、安定的で予測可能な収益基盤を築くための鍵となるのです。

このLTV向上において、VOCは決定的な役割を果たします。

- 解約(チャーン)の防止: 顧客がサービスを解約する、あるいは他社製品に乗り換える際には、必ず何らかの理由があります。「料金が高い」「機能が不十分」「サポートが悪い」といった解約の予兆となるVOCを早期に察知し、プロアクティブ(先回り)に対応することで、顧客の離反を防ぐことができます。解約者アンケートから得られるVOCは、サービス改善のための最も直接的なヒントとなります。

- 顧客満足度とロイヤルティの向上: VOCを分析して顧客の期待や不満を深く理解し、それに応える形で商品やサービスを改善すれば、顧客満足度は向上します。満足した顧客は、単にリピート購入してくれるだけでなく、企業に対して愛着や信頼(顧客ロイヤルティ)を抱くようになります。ロイヤルティの高い顧客は、価格競争に巻き込まれにくく、知人や友人に積極的に自社を推奨してくれる「伝道師」のような存在になってくれます。

- アップセル・クロスセルの機会創出: 顧客からの「こんな機能も欲しい」「こういう商品はないのか」といったVOCは、新たなニーズの宝庫です。これらの声に応える新機能や新サービスを開発・提供することで、顧客単価の向上、すなわちLTVの向上に直接繋がります。

例えば、あるSaaS(Software as a Service)企業が、解約率の高さに悩んでいたとします。VOC分析を行ったところ、「特定の機能の使い方が分かりにくい」という声が多数寄せられていることが判明しました。そこで、その機能に関する詳細なチュートリアル動画や、オンラインヘルプを充実させました。さらに、 proactiveに利用率の低いユーザーに対して、使い方を案内するメールを送る施策も実施しました。その結果、顧客の不満が解消され、解約率が大幅に低下し、LTVの向上に繋がった、というシナリオが考えられます。

このように、顧客が主導権を握る市場で、限られた顧客と長期的な関係を築き、収益を最大化していくためには、VOCを道しるべとして顧客理解を深め、継続的に顧客体験を改善していく取り組みが不可欠なのです。

VOCを収集・分析するメリット

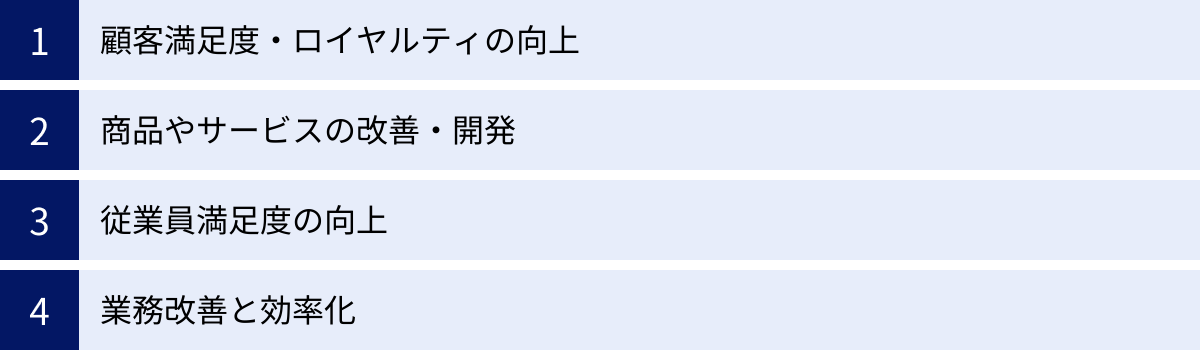

VOC(顧客の声)を積極的に収集し、それを深く分析して経営に活かすことは、企業に多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。その効果は、顧客満足度の向上といった直接的なものから、従業員のエンゲージメント向上や業務プロセスの効率化といった間接的なものまで、組織全体に及びます。ここでは、VOC活用がもたらす主要な4つのメリットについて、具体例を交えながら詳しく解説します。

顧客満足度・ロイヤルティの向上

VOC活用の最も直接的かつ重要なメリットは、顧客満足度と、それに続く顧客ロイヤルティ(企業やブランドへの愛着・信頼)の向上です。顧客の声を真摯に受け止め、迅速かつ的確に対応することで、顧客は「自分の意見が大切にされている」「この企業は信頼できる」と感じるようになります。

- 問題の迅速な解決: 顧客からのクレームや不満の声は、サービスや商品の欠陥を知らせてくれる貴重なアラートです。「商品がすぐに壊れた」「Webサイトでエラーが発生する」といったネガティブなVOCをリアルタイムで把握できれば、個別対応による顧客の不満解消はもちろん、影響が広がる前に根本的な原因を特定し、修正措置を講じることが可能です。迅速な対応は、マイナスの体験をプラスの体験に転換させる機会にさえなり得ます。

- 期待を超える体験の提供: VOCの中には、不満だけでなく「こうだったらもっと嬉しい」という潜在的な期待や要望も含まれています。これらの声を拾い上げ、サービス改善や新機能として実装することで、顧客の期待を超える価値を提供できます。このようなポジティブな驚きは、顧客満足度を飛躍的に高める要因となります。

- エンゲージメントの強化: 企業がVOCを収集し、それに基づいて改善を行った事実を顧客にフィードバックすることも重要です。「以前いただいたご意見を参考に、〇〇の機能を改善しました」といった報告を行うことで、顧客は自分の声が企業活動に影響を与えたことを実感し、より強い当事者意識(エンゲージメント)を持つようになります。

例えば、あるアパレルECサイトが、購入者レビューに「商品のサイズ感が分かりにくい」というVOCが多く寄せられていることに気づいたとします。これを受け、サイトの商品ページに、身長や体型の異なる複数のモデルが同じ商品を着用した写真や、詳細な採寸データを掲載するように改善しました。この改善により、購入後のサイズ違いによる返品が減少し、顧客満足度が向上しました。さらに、「お客様の声を反映しました」とサイト上で告知することで、顧客からの信頼も高まり、リピート購入に繋がりました。このように、VOCは顧客との対話の起点となり、継続的な関係性を築くための強力なエンジンとなります。

商品やサービスの改善・開発

VOCは、既存の商品やサービスを改善し、さらには全く新しいイノベーションを生み出すためのアイデアの宝庫です。企業内の開発者や企画担当者だけでは気づきにくい、顧客のリアルな使用シーンに基づいた課題や潜在的なニーズを発見できます。

- プロダクトの欠陥・改善点の発見: 「このボタンの位置が押しにくい」「説明書のこの部分が理解できない」といった具体的な指摘は、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)を改善する上で極めて有益です。開発者が「良かれ」と思って設計した機能が、実際のユーザーにとっては使いにくさの原因となっているケースは少なくありません。VOCは、こうした作り手と使い手の間のギャップを埋めてくれます。

- 想定外のユースケースの発見: 顧客は、企業が想定していなかった独創的な方法で商品を使用していることがあります。そうしたVOCから、新たなターゲット層や、商品の新しい魅力を発見し、マーケティング戦略に活かすことができます。

- 新商品・新サービスのヒント: 「〇〇と連携できたら便利なのに」「こんな機能を持つ商品があったら絶対に買う」といった顧客からの直接的な要望は、次のヒット商品を生み出すための貴重な種となります。市場調査データだけでは見えてこない、具体的な課題感に基づいたアイデアは、開発の成功確率を高めます。

具体例として、ある食品メーカーが自社の冷凍食品に関するアンケートを実施したところ、「パッケージが開けにくい」「ゴミがかさばる」といったVOCが多数見つかったとします。味や品質への評価は高いものの、パッケージへの不満がリピート購入の障壁になっている可能性が浮かび上がりました。そこで、開発チームは、手で簡単に開けられ、かつコンパクトに捨てられる新しいパッケージを開発。リニューアル後の商品は、顧客から高い評価を受け、売上を伸ばすことに成功しました。データに基づいた意思決定(データドリブン)を商品開発に取り入れる上で、VOCは最も信頼できる情報源の一つと言えるでしょう。

従業員満足度の向上

VOCの活用は、顧客だけでなく、企業内部で働く従業員の満足度(ES: Employee Satisfaction)やモチベーションの向上にも大きく貢献します。

- ポジティブなフィードバックによる動機付け: 顧客からの「ありがとう」「助かりました」といった感謝の言葉は、特にカスタマーサポートや営業など、顧客と直接接する従業員にとって、何よりのやりがいとなります。こうしたポジティブなVOCを社内で共有し、該当する従業員やチームを称賛する文化を醸成することで、従業員のモチベーションは高まります。

- 業務上の課題の可視化: 「何度も同じ質問をされる」「手続きが複雑で顧客に説明しづらい」といったVOCは、従業員が日々の業務で感じているストレスの原因を客観的に示してくれます。これらの声を基にFAQを整備したり、業務プロセスを見直したりすることは、顧客の利便性向上と同時に、従業員の負担軽減にも繋がります。

- 組織としての一体感の醸成: VOCを全社的に共有することで、開発部門の従業員は「自分たちの作った製品が、お客様にこんな風に喜ばれているんだ」と実感でき、営業部門は「お客様のこの不満は、開発部にフィードバックして解決しよう」と考えるようになります。顧客という共通の目的に向かって、部署の垣根を越えた協力体制が生まれ、組織としての一体感が強まります。

VOCとVoE(従業員の声)は表裏一体です。顧客からの理不尽な要求(カスタマーハラスメント)に関するVOCを分析し、従業員を守るための対応マニュアルやエスカレーションルールを整備することは、従業員が安心して働ける環境づくりに直結し、離職率の低下にも貢献します。顧客と従業員の双方を大切にする経営姿勢は、ポジティブな循環を生み出します。

業務改善と効率化

VOCは、社内のさまざまな業務プロセスに潜む非効率な部分を明らかにし、改善と効率化を促進するきっかけとなります。

- 問い合わせ件数の削減: コールセンターや問い合わせフォームに寄せられるVOCを分析すると、同じような内容の質問が繰り返し寄せられていることがよくあります。これは、Webサイトやマニュアルの情報が不足している、あるいは分かりにくいことの証拠です。「〇〇の操作方法がわからない」という声が多ければ、その部分のFAQを充実させたり、解説動画を作成したりすることで、自己解決できる顧客を増やし、問い合わせ件数そのものを削減できます。

- 業務プロセスの見直し: 「申し込み手続きが煩雑」「必要書類が多すぎる」といったVOCは、顧客にとってだけでなく、それを処理する従業員にとっても負担となっている可能性があります。これらの声を基に、オンラインでの手続きを簡素化したり、入力フォームを最適化したりすることで、顧客体験の向上と社内の業務効率化を同時に実現できます。

- コスト削減: 上記のような問い合わせ対応工数の削減や業務プロセスの効率化は、人件費をはじめとするオペレーションコストの削減に直接繋がります。VOC分析は、無駄なコストがどこで発生しているのかを特定するための強力な診断ツールとなるのです。

例えば、ある金融機関で「口座開設に必要な書類が分かりにくい」というVOCが多発していたとします。これを分析し、Webサイト上で必要な書類をチェックリスト形式で表示し、記入例のサンプルをダウンロードできるように改善しました。結果として、書類の不備による手続きのやり直しが大幅に減少し、顧客のストレスが軽減されるとともに、事務処理センターの業務負荷も大きく削減されました。このように、VOCは顧客視点から自社の業務を見直す機会を提供し、組織全体の生産性向上に貢献します。

VOCの主な収集方法

VOC(顧客の声)を効果的に活用するためには、まずその「声」を収集しなければなりません。収集方法には、企業側から能動的に働きかける「アクティブな方法」と、顧客が自発的に発信する声を収集する「パッシブな方法」があります。それぞれに一長一短があり、得られるVOCの性質も異なります。自社の目的や顧客の特性に合わせて、これらの方法を適切に組み合わせ、多角的に情報を収集することが成功の鍵となります。

ここでは、代表的な6つのVOC収集方法について、その特徴やメリット・デメリットを解説します。

| 収集方法 | 収集方法の種類 | 得られるVOCの質 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| アンケート | アクティブ | 構造化・非構造化データ | 設問設計により特定の情報を狙って収集可能、定量分析が容易 | 回答者のバイアス、謝礼コスト、低い回答率、設問以外の意見が得にくい |

| コールログ | パッシブ | 非構造化データ | 顧客の生々しい感情や具体的な状況がわかる、本音が出やすい | テキスト化や分析に手間、ネガティブな声に偏りがち、オペレーターの主観が混じる可能性 |

| SNS | パッシブ | 非構造化データ | リアルタイムで広範な本音を収集可能、拡散性がある | 情報の信頼性判断が難しい、炎上リスク、ノイズが多い |

| 口コミサイト | パッシブ | 非構造化データ | 競合比較や購買意思決定に直結する意見が多い、影響力が大きい | ポジティブ/ネガティブな意見に偏る傾向、ステルスマーケティングの可能性 |

| インタビュー | アクティブ | 非構造化データ | 深いインサイトや潜在ニーズを探れる、非言語情報も得られる | 時間とコストがかかる、対象者の代表性に課題、インタビュアーのスキルに依存 |

| 営業部門からの報告 | パッシブ/アクティブ | 混合 | BtoBの具体的課題や商談中の機微がわかる、背景情報が豊富 | 営業担当者の主観が入りやすい、報告の粒度や質がバラバラになりがち |

アンケート

アンケートは、VOCを収集するための最も代表的でアクティブな手法です。Webフォーム、メール、アプリ、郵送など様々な形式で実施できます。

- 特徴: 設問を自由に設計できるため、「新機能の満足度」「価格設定への意見」など、企業が知りたい特定のテーマについて集中的に意見を収集できるのが最大のメリットです。選択式の設問は定量的な集計・分析が容易であり、自由記述欄を設ければ定性的な意見も収集できます。NPS®(ネットプロモータースコア)のように、顧客ロイヤルティを測るための標準化されたアンケート手法も広く活用されています。

- メリット: 目的が明確な場合に非常に有効です。Webサイトのポップアップや購入完了後のサンキューメールにアンケートを設置すれば、特定の体験直後のフレッシュな声を効率的に集められます。

- デメリット: 設問の作り方によって回答が誘導されてしまうバイアスのリスクがあります。また、回答してくれるのは製品やサービスに関心が高い層に偏りがちで、回答率自体も一般的に高くありません。回答者に謝礼を用意する場合はコストもかかります。

コールセンターの記録(コールログ)

コールセンター(コンタクトセンター)は、顧客からの問い合わせやクレームが直接集まる、VOCの最前線です。通話内容の録音(コールログ)や、オペレーターによる応対履歴が貴重な情報源となります。

- 特徴: 顧客が何らかの課題を抱えて自発的に連絡してくるため、より切実で生々しい「本音」が含まれていることが多いです。特に、オペレーターとの対話の中には、アンケートの自由記述欄には書かれないような、感情的なニュアンスや、問題が発生した具体的な状況などが詳細に含まれています。

- メリット: 近年では、音声認識技術を用いて通話内容を自動でテキスト化し、分析することが可能になりました。これにより、膨大なコールログから効率的にインサイトを抽出できます。

- デメリット: 問い合わせ内容は、基本的に何らかの不満や疑問であるため、ネガティブなVOCに偏る傾向があります。また、音声データのままでは分析が困難であり、テキスト化や要約には専用のツールや手間が必要です。オペレーターの入力する応対履歴は、その要約スキルや主観に品質が左右される点も注意が必要です。

SNS

X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSは、顧客の自発的でフィルターのかかっていないVOCが溢れる、巨大な情報収集チャネルです。ソーシャルリスニングとも呼ばれます。

- 特徴: リアルタイム性が非常に高く、新製品の発売直後の反応や、キャンペーンの効果測定、あるいは炎上の予兆などをいち早く察知するのに適しています。企業が想定していなかったような商品の使われ方や、率直な感想など、偶発的な発見が多いのも特徴です。

- メリット: 専用のソーシャルリスニングツールを使えば、自社名や商品名、関連キーワードを含む投稿を網羅的に収集し、ポジティブ/ネガティブの割合や話題の推移を分析できます。

- デメリット: 情報量が膨大であるため、ノイズ(無関係な情報)も多く含まれます。また、匿名性が高いため、投稿内容の信憑性の判断が難しい場合があります。一つのネガティブな投稿が瞬時に拡散し、炎上に繋がるリスクも常に意識する必要があります。

口コミサイト

ECサイト(Amazon、楽天市場など)の商品レビュー欄や、価格.com、食べログ、トリップアドバイザーといった特定のジャンルに特化した口コミサイトも、重要なVOC収集源です。

- 特徴: 顧客が購買を検討している他の潜在顧客に向けて書いていることが多いため、具体的な使用感、長所・短所、競合製品との比較など、購買意思決定に直結するような詳細な情報が得られやすいです。

- メリット: 自社製品だけでなく、競合製品のVOCも収集できるため、市場における自社のポジションや強み・弱みを客観的に分析するのに役立ちます。

- デメリット: 極端に良い評価や悪い評価に偏る傾向があります。また、意図的に評判を操作しようとするステルスマーケティング(ステマ)や、悪意のあるレビューが書き込まれる可能性も考慮し、情報を鵜呑みにしない姿勢が重要です。

インタビュー

顧客に直接対面、あるいはオンラインで話を聞くインタビューは、特定のテーマを深く掘り下げるのに適した定性調査の手法です。1対1で行う「デプスインタビュー」や、複数人のグループで行う「グループインタビュー」などがあります。

- 特徴: アンケートでは得られないような、顧客自身も意識していなかった潜在的なニーズや、その意見に至った背景にある価値観、思考プロセスなどを深く探ることができます。表情や声のトーンといった非言語情報から、より豊かなインサイトを得られるのも大きな利点です。

- メリット: 新商品開発のコンセプトを探る、あるいはブランドイメージを調査するなど、探索的なリサーチに適しています。

- デメリット: 参加者の選定やスケジュール調整、謝礼の支払いなど、多くの時間とコストがかかります。また、少数のサンプルからの情報であるため、その意見が市場全体の意見を代表しているとは限らず、結果の一般化には注意が必要です。インタビュアーの質問スキルによって、引き出せる情報の質が大きく左右されます。

営業部門からの報告

特にBtoBビジネスにおいて、営業担当者が顧客との商談や日々のコミュニケーションの中で得る情報は、極めて価値の高いVOCです。

- 特徴: 決裁者や現場の担当者から直接ヒアリングした、経営課題や業務上の具体的なペインポイント、競合の動向など、戦略的な情報が多く含まれます。単なる「声」だけでなく、その背景にある顧客企業の組織構造や予算感といった文脈情報も合わせて得られるのが強みです。

- メリット: 顧客との長期的な関係性の中で得られる情報のため、信頼性が高いです。

- デメリット: 営業担当者の記憶や主観に頼る部分が大きく、報告のフォーマットが統一されていないと、情報が属人化し、組織としての資産になりにくいという課題があります。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールを活用し、VOCを構造化して蓄積・共有する仕組みを整えることが重要です。

VOCの主な分析手法

多様なチャネルから収集したVOCは、そのままでは単なる「声の集まり」に過ぎません。特に、コールログやアンケートの自由記述、SNS投稿といったテキスト形式の「非構造化データ」は量が膨大であり、一つひとつを人手で読んで内容を把握するのは非現実的です。これらのVOCから意味のある洞察(インサイト)を効率的に引き出すために、テクノロジーを活用した分析手法が不可欠となります。ここでは、VOC分析で中心的な役割を果たす2つの主要な手法、「テキストマイニング」と「感情分析」について解説します。

テキストマイニング

テキストマイニングとは、大量のテキストデータ(文章)を、自然言語処理(NLP)という技術を用いて単語や文節に分解し、それらの出現頻度や相関関係、時系列での変化などを統計的に分析することで、有益な知見を発見する手法です。手作業では見過ごしてしまうような、データに潜むパターンや傾向を客観的に可視化できます。

テキストマイニングには、以下のような具体的な分析アプローチがあります。

- ワードクラウド(Word Cloud):

テキストデータの中で出現頻度の高い単語を、その頻度に応じて文字の大きさで表示する可視化手法です。アンケートの自由記述全体で、どのような単語がよく使われているのかを一目で直感的に把握するのに役立ちます。「価格」「デザイン」「サポート」といった単語が大きければ、それらが顧客の関心事の中心であることがわかります。ただし、これはあくまで全体像を大まかに掴むための入り口であり、なぜその単語が多く出現するのかという深掘りはできません。 - 共起ネットワーク(Co-occurrence Network):

文章中で、特定の単語がどのような単語と一緒に出現しやすいか(共起するか)を分析し、その関係性を線で結んで可視化する手法です。例えば、「バッテリー」という単語が、「長い」「満足」といったポジティブな単語と強く結びついているのか、それとも「短い」「不満」といったネガティブな単語と結びついているのかを明らかにできます。これにより、単語の頻度だけではわからない、文脈や評価の方向性を理解できます。「サポート」という単語が「親切」「迅速」と共起していれば高評価ですが、「繋がらない」「遅い」と共起していれば、それは重大な課題を示唆しています。 - トピック分析(Topic Modeling):

大量の文章データの中に、どのような話題(トピック)のクラスター(塊)が存在するのかを自動的に抽出する手法です。例えば、ある製品のレビュー全体をトピック分析にかけると、「バッテリー性能に関する話題」「デザインや携帯性に関する話題」「カメラ機能に関する話題」「カスタマーサポートに関する話題」といったように、文章が自動的に分類されます。これにより、顧客がどのような側面について言及しているのかを網羅的に把握し、それぞれのトピックに対する意見の量や内容を比較分析できます。

これらのテキストマイニング手法を駆使することで、例えば「新製品Aのレビューでは、『カメラ画質』に関するポジティブな言及が多い一方で、『バッテリー持続時間』と『発熱』を同時に指摘するネガティブな声が特定のクラスターを形成している」といった、具体的でアクションに繋がりやすいインサイトを得ることが可能になります。

感情分析(センチメント分析)

感情分析(センチメント分析とも呼ばれます)は、テキストデータに含まれる筆者の感情や意見の極性(ポジティブ、ネガティブ、ニュートラル)を、AIや機械学習モデルを用いて自動的に判定する技術です。VOCの一つひとつに「満足」「不満」といったラベルを付けることで、大量の声を定量的に評価・分析できるようになります。

- 分析の仕組み:

感情分析には、主に二つのアプローチがあります。一つは、「嬉しい」「悲しい」「最高」「最悪」といった感情を表す単語を大量に登録した「感情辞書」を用いる方法です。文章中の単語を辞書と照合し、含まれるポジティブな単語とネガティブな単語の数や度合いをスコア化して判定します。もう一つは、あらかじめ人間がポジティブ/ネガティブに分類した大量の教師データをAIに学習させ、そのパターンに基づいて未知の文章の感情を予測する機械学習モデルを用いる方法です。後者の方が、皮肉や文脈に依存する複雑な表現にも対応しやすいとされています。 - 具体的な活用シーン:

- SNSの反応測定: 新製品の発表やマーケティングキャンペーン実施後、関連するSNS投稿をリアルタイムで収集・感情分析することで、世の中の反響がポジティブなのかネガティブなのかを時系列でモニタリングできます。ネガティブな投稿が急増した場合は、炎上の早期検知や迅速な広報対応に繋げられます。

- 顧客満足度の定点観測: アンケートの自由記述や問い合わせ履歴を定期的に感情分析し、ポジティブな声とネガティブな声の比率(P/N比)を算出することで、顧客満足度の変化を継続的に追跡できます。特定の時期にネガティブ比率が上昇した場合、その原因となった出来事(システムの不具合、サービス内容の変更など)を特定しやすくなります。

- 離反予兆の検知: コールセンターでの顧客との対話内容を分析し、怒りや失望といった強いネガティブ感情が検知された顧客をリストアップすることで、解約(チャーン)の可能性が高い顧客を特定し、フォローアップを行うといった先回りの対応が可能になります。

テキストマイニングが「何について語られているか」を明らかにするのに対し、感情分析は「それについてどう感じているか」を明らかにします。この二つの手法を組み合わせることで、VOC分析は格段に深く、精緻になります。「価格」というトピックについて、「高い」というネガティブな声と、「手頃」というポジティブな声がそれぞれどれくらいの割合で存在するのかを把握することで、より的確なプライシング戦略の立案が可能になるのです。

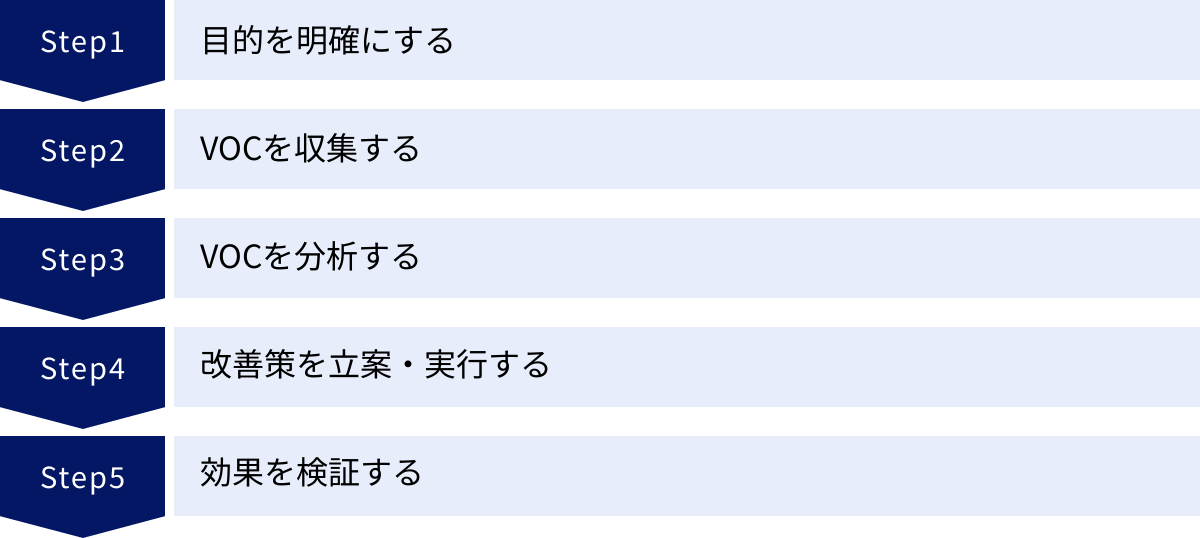

VOCの分析から活用までの5ステップ

VOC(顧客の声)は、収集・分析するだけで終わってしまっては意味がありません。そこから得られたインサイトを基に、具体的な改善アクションを起こし、その効果を検証するという一連のサイクルを回し続けることが最も重要です。ここでは、VOCをビジネスの成果に結びつけるための、実践的な5つのステップからなるフレームワークを紹介します。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に実践することで、VOC活用を組織の文化として定着させることができます。

① 目的を明確にする

全ての活動の出発点として、「何のためにVOCを分析し、活用するのか」という目的を具体的かつ明確に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、収集すべきデータの種類も、分析の焦点も定まらず、得られた結果をどう活かせば良いのか判断できません。

目的は、企業の経営課題や事業戦略と密接に連携しているべきです。以下に目的設定の具体例を挙げます。

- 顧客満足度の向上: 「NPS®(ネットプロモータースコア)を半年で10ポイント向上させる」

- 解約率の低減: 「主力サービスである〇〇の月次チャーンレートを、次四半期までに1.5%から1.0%に改善する」

- 商品・サービスの改善: 「製品Aの次期アップデートで、顧客から最も要望の多い機能を3つ実装する」

- 業務効率化: 「WebサイトのFAQを改善し、〇〇に関する問い合わせ件数を3ヶ月で20%削減する」

- ブランドイメージの向上: 「新キャンペーンに対するSNS上のポジティブな言及率を80%以上に維持する」

このように、「いつまでに」「何を」「どれくらい」達成するのかを、可能な限り数値目標(KPI: Key Performance Indicator)として設定することが重要です。明確なゴールがあるからこそ、その後のステップが意味を持ち、活動の成果を客観的に評価できるようになります。この目的は、関係する全ての部署やメンバーで共有され、共通認識となっている必要があります。

② VOCを収集する

ステップ①で設定した目的に基づき、最適なVOCを、最適な方法で収集します。目的によって、焦点を当てるべきVOCの種類や収集チャネルは異なります。

- 解約率低減が目的なら: 解約者アンケート、コールセンターの解約理由に関するログ、ロイヤルティの低い顧客層へのインタビューなどが重要な情報源となります。

- 新商品開発が目的なら: 既存顧客へのアンケートやインタビューで潜在ニーズを探ったり、SNSや口コミサイトで競合製品への不満点を分析したりすることが有効です。

- Webサイトの利便性向上が目的なら: サイト内に設置したフィードバックフォームからの意見や、問い合わせフォームに寄せられる「サイトの使い方がわからない」といった声が直接的なデータとなります。

「VOCの主な収集方法」の章で解説したように、アンケート、コールログ、SNS、インタビューなど、様々な収集方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。一つのチャネルからの声だけに頼るのではなく、複数のチャネルから多角的にVOCを収集することで、より偏りのない、全体像に近い顧客の姿を捉えることができます。

また、収集したVOCは、部署ごとにバラバラに管理される「データのサイロ化」に陥りがちです。営業部門が持つ顧客情報、サポート部門が持つ問い合わせ履歴、マーケティング部門が持つアンケート結果などが分断されていては、横断的な分析ができません。CRMや専用のVOC分析ツールなどを活用し、収集したVOCを一元的に集約・管理するプラットフォームを構築することが、効果的な活用のための基盤となります。

③ VOCを分析する

収集したVOCを、ステップ①の目的に沿って分析し、課題の原因や改善のヒントとなるインサイトを抽出します。ここがVOC活用の頭脳となる部分です。

大量の非構造化データ(テキストデータ)を効率的に処理するためには、「VOCの主な分析手法」で解説したテキストマイニングや感情分析といった技術の活用が非常に有効です。

- 全体像の把握: まずはワードクラウドや頻出単語ランキングで、どのようなキーワードが多く語られているのか、全体的な傾向を掴みます。

- 課題の深掘り: 次に、共起ネットワークやトピック分析を用いて、「なぜそのキーワードが注目されているのか」「具体的にどのような文脈で語られているのか」を深掘りします。例えば、「解約」というキーワードが「料金」「サポート」「使いにくい」といった単語と強く結びついていることがわかれば、それが主要な解約理由であると仮説を立てられます。

- 定量的な評価: 感情分析を用いて、各トピックに対するポジティブ/ネガティブな意見の比率を算出します。これにより、課題の深刻度や優先順位を客観的に判断できます。

分析のゴールは、単に「〇〇という意見が多かった」という事実を報告することではありません。「なぜ顧客はそのように感じているのか?」という背景を洞察し、「この課題を解決するためには、何をすべきか?」という具体的なアクションに繋がる仮説を導き出すことが重要です。

④ 改善策を立案・実行する

分析によって明らかになった課題と、そこから導かれた仮説を基に、具体的な改善策(アクションプラン)を立案し、実行に移します。このステップでは、分析担当者だけでなく、商品開発、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、関連する各部署が連携することが不可欠です。

- アクションプランの具体化: 誰が(担当部署・担当者)、何を(具体的な施策内容)、いつまでに(期限)行うのかを明確に定義します。

- (課題)「Webサイトからの申し込み手続きが複雑で、離脱率が高い」

- (改善策)「UI/UXチームが、入力フォームの項目数を削減し、ステップ表示を導入する改善案を設計。開発チームが2週間以内に実装する」

- 優先順位付け: 分析によって複数の課題が見つかった場合、全てに同時に着手するのは困難です。ビジネスへのインパクトの大きさ(例:影響する顧客数や売上規模)と、実行の容易さ(例:コストや工数)の2軸で評価し、優先順位を決定します。

- 全社での実行: 改善策は、特定の部署だけで完結するものではない場合が多いです。例えば、製品の品質に関する課題であれば、開発部門だけでなく、品質管理部門や製造部門との連携が必要です。立案したプランを全社的なプロジェクトとして位置づけ、責任者を明確にして着実に実行していく体制が求められます。

⑤ 効果を検証する

改善策を実行したら、それで終わりではありません。その施策が、ステップ①で設定した当初の目的に対して、実際にどのような効果をもたらしたのかを客観的に測定・検証します。この効果検証のステップがあるからこそ、VOC活用の取り組みが成功だったのか失敗だったのかを判断でき、次のサイクルに活かすことができます。

- KPIのモニタリング: ステップ①で設定したKPIを、施策実行後も継続的に観測します。「問い合わせ件数を20%削減する」という目的でFAQを改善したのであれば、施策実行後の問い合わせ件数が実際にどれだけ減少したかをトラッキングします。

- 定性的なフィードバックの収集: 数値的なKPIの変化だけでなく、改善した点について、顧客からどのような反応があったかを再度VOCから収集することも重要です。改善した機能について、新たな不満や要望が出ていないかを確認します。

- 結果の評価とフィードバック: 検証結果を評価し、成功要因や失敗要因を分析します。その結果は、関係者全員にフィードバックされ、組織としての学び(ナレッジ)として蓄積されます。もし期待した効果が得られなかった場合は、なぜダメだったのかを分析し、新たな仮説を立てて次の改善策に繋げます。

この①目的設定 → ②収集 → ③分析 → ④実行 → ⑤検証という5つのステップを一つのサイクルとして継続的に回し続けることで、企業は常に顧客の声に耳を傾け、変化に対応しながら自己変革を続ける「学習する組織」へと進化していくことができるのです。

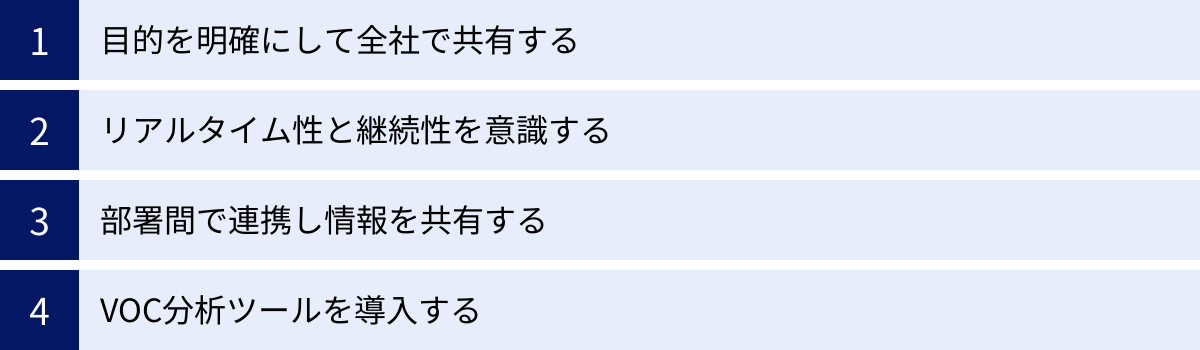

VOC活用を成功させるためのポイント

VOC(顧客の声)を収集・分析し、ビジネス成果に繋げる一連の活動は、単にツールを導入したり、担当者を配置したりするだけでは成功しません。組織的な文化や体制、そして戦略的な視点が不可欠です。ここでは、VOC活用を一過性の取り組みで終わらせず、持続的な成長エンジンとして機能させるために特に重要な4つのポイントを解説します。

目的を明確にして全社で共有する

VOC活用の成否を分ける最も根本的な要因は、「何のためにVOCを活用するのか」という目的が、経営層から現場の従業員まで、組織全体で明確に共有されているかどうかです。

前述の「VOCの分析から活用までの5ステップ」の第一歩が「目的の明確化」であったように、ゴールが曖昧では、活動全体が迷走してしまいます。「顧客満足度を向上させる」といった漠然としたスローガンだけでは不十分です。「3ヶ月以内に、主要製品XのNPS®を5ポイント改善し、解約率を0.5%低下させる」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

そして、その目標は特定の部署だけのものであってはなりません。カスタマーサポート部門が収集したVOCが、商品開発部門やマーケティング部門のKPI達成にどう貢献するのか。その繋がりを可視化し、全社的な目標として共有する必要があります。経営トップがVOC活用の重要性を繰り返し発信し、その取り組みを主導する強いコミットメントを示すこと(トップダウン)が、部門間の壁を越えた協力を促し、全社的な文化として根付かせるための鍵となります。

目的が共有されていれば、各従業員は「自分の業務が、顧客のどのような声に応えるものなのか」を意識しながら日々の仕事に取り組むようになります。これが、組織全体の顧客中心主義(カスタマーセントリシティ)を高めることに繋がります。

リアルタイム性と継続性を意識する

顧客の声や市場のトレンドは、刻一刻と変化しています。VOCは「鮮度が命」であり、その価値は時間とともに薄れていきます。半年前のVOCを基に意思決定を行っても、それは既に過去のものとなっており、現在の顧客の状況とは乖離している可能性があります。

- リアルタイム性: SNSでの炎上の兆候や、システム障害に関するクレームなど、迅速な対応が求められるVOCは、リアルタイムで検知・分析できる仕組みが不可欠です。ソーシャルリスニングツールや、VOC分析ツールのアラート機能を活用し、異常を即座に察知して関係者に通知する体制を構築することが重要です。

- 継続性: VOC活用は、四半期に一度の報告会のためだけに行うイベントであってはなりません。毎週、あるいは毎日といった短いサイクルでVOCを収集・分析し、小さな改善を積み重ねていくアジャイルなアプローチが求められます。ダッシュボードなどを活用して、主要なVOCの動向や関連KPIを常にモニタリングし、変化があればすぐに対応できる状態を保つことが理想です。

一過性のプロジェクトではなく、日々の業務プロセスにVOCの収集・分析・活用サイクルを組み込み、継続的に実行していくことで、企業は変化に強いしなやかな組織体質を築くことができます。

部署間で連携し情報を共有する

多くの企業でVOC活用が失敗する原因の一つに、「データのサイロ化」があります。これは、各部署がそれぞれに顧客情報を抱え込み、組織全体で共有・活用できていない状態を指します。

- 営業部門は、商談で得た顧客の経営課題や予算感を知っています。

- マーケティング部門は、アンケートやWeb解析から得た市場全体のトレンドやペルソナ像を把握しています。

- カスタマーサポート部門は、製品の具体的な不具合や顧客の不満を最も生々しく聞いています。

- 商品開発部門は、将来の製品ロードマップを持っています。

これらの情報が分断されていては、顧客の全体像を正しく理解することはできません。例えば、サポート部門に寄せられた「機能Aが使いにくい」というVOCは、単なるクレーム処理で終わらせるのではなく、開発部門にフィードバックされて初めて製品改善に繋がります。営業部門が聞いた「競合他社が新機能をリリースした」という情報は、マーケティング部門や開発部門にとって重要なインプットです。

このサイロを打破するためには、部署横断的なVOC活用の推進チームを設置したり、CRMやVOC分析プラットフォームといった共通のツールを導入して情報を一元化したりすることが有効です。定期的に関係部署が集まり、各々が持つVOCやインサイトを共有し、課題解決に向けて議論する場を設けることも重要です。顧客という共通の対象に対して、組織全体が一体となって向き合う体制を築くことが、VOCから得られる価値を最大化します。

VOC分析ツールを導入する

現代において、顧客から寄せられるVOCは、その量も種類も爆発的に増大しています。コールログ、メール、SNS、アンケートの自由記述など、膨大なテキストデータを人手だけで読み込み、分類・分析するのは現実的ではありません。

そこで、テキストマイニングや感情分析といった機能を備えた専用のVOC分析ツールを導入することが、効率的かつ効果的なVOC活用のための必須条件となります。

- 分析の効率化・自動化: ツールを使えば、数万件規模のVOCであっても、短時間で自動的に分析し、話題の分類、感情の判定、傾向の可視化などを行うことができます。これにより、分析担当者は単純作業から解放され、インサイトの発見や改善策の立案といった、より創造的な業務に集中できます。

- 属人化の防止と客観性の担保: 手作業による分析は、担当者のスキルや主観によって結果がばらつく可能性があります。ツールを用いることで、誰が分析しても一定の基準で客観的な結果を得ることができ、分析プロセスの標準化と属人化の防止に繋がります。

- 知見の共有と蓄積: 多くのVOC分析ツールには、分析結果をグラフやチャートで分かりやすく可視化し、関係者と簡単に共有できるダッシュボード機能が備わっています。これにより、分析結果が個人のPCの中に埋もれることなく、組織の共有資産として蓄積されていきます。

もちろん、ツールはあくまで道具であり、導入するだけで全てが解決するわけではありません。自社の「目的」に合った機能を持ち、現場の担当者が使いこなせるツールを選定することが重要です。ツール選定の際には、対応しているデータソースの種類、分析機能の精度、可視化機能の分かりやすさ、サポート体制などを総合的に比較検討しましょう。適切なツールを導入し、それを使いこなす体制を整えることが、VOC活用を成功に導くための強力な推進力となります。

おすすめのVOC分析ツール3選

VOC活用を本格的に進める上で、専用ツールの導入は非常に有効な選択肢です。市場には多種多様なVOC分析ツールが存在し、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、国内で広く利用されており、機能や実績の観点から評価の高い代表的なツールを3つ選んでご紹介します。自社の目的や規模、分析したいデータの種類などを考慮し、ツール選定の参考にしてください。

| ツール名 | 提供元 | 特徴 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| 見える化エンジン | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | テキストマイニング市場で長年の実績を誇る代表的なツール。幅広いデータソースに対応し、高度な分析機能と豊富な可視化表現が強み。 | テキストマイニング、感情分析、話題の自動分類・階層化、共起ネットワーク、時系列分析、ダッシュボード、リアルタイムアラート |

| VOiC Finder | VRAIN Solution株式会社 | コールセンター(コンタクトセンター)のVOC活用に特化。音声認識技術との連携を前提とした機能が充実しており、オペレーターの応対品質向上にも貢献。 | 音声認識連携、テキストマイニング、感情分析、FAQ自動生成支援、オペレーター評価支援、応対履歴自動要約 |

| Mieru-ba | 株式会社セールスフォース・ジャパン | BI(ビジネスインテリジェンス)ツール「Tableau」を基盤としたVOC分析ソリューション。データの可視化とインタラクティブな分析に非常に強い。 | テキストマイニング機能、高度なダッシュボード作成、Salesforce製品(Sales Cloud, Service Cloud)とのシームレスな連携 |

① 見える化エンジン

見える化エンジンは、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、テキストマイニング市場において国内トップクラスの導入実績を持つVOC分析ツールです。長年にわたって蓄積されたノウハウに基づき、顧客の声の分析に必要な機能が網羅的に搭載されています。

- 特徴:

最大の強みは、その汎用性の高さと高度な分析機能です。アンケートの自由記述、コールセンターのログ、SNS、口コミサイトなど、社内外に散在する多種多様なテキストデータを一元的に取り込み、分析することが可能です。顧客の声だけでなく、社内の日報や報告書、従業員アンケート(VoE)の分析にも活用できます。 - 主な機能:

基本的なワードクラウドや共起ネットワークはもちろん、顧客の意見を「要望」「不満」「質問」といったカテゴリに自動で分類したり、話題を階層的に整理したりする機能が優れています。時系列での話題量の変化を追ったり、特定のネガティブワードが出現した際にアラートを通知したりする機能も備わっており、リアルタイムなVOCモニタリングにも対応できます。分析結果は、直感的なダッシュボードで可視化され、レポート作成や関係者への共有も容易です。 - おすすめの企業:

「まずは幅広いデータソースを対象に、本格的なVOC分析を始めたい」「分析の専門家がいなくても、高度な分析を行いたい」と考える、多くの業種・規模の企業に適しています。

参照:見える化エンジン 公式サイト

② VOiC Finder

VOiC Finderは、VRAIN Solution株式会社が提供する、特にコールセンター(コンタクトセンター)におけるVOC活用に特化したソリューションです。音声認識システムでテキスト化された通話データを分析し、業務改善やサービス品質向上に繋げることを主眼に置いています。

- 特徴:

コールセンターの現場で直面する課題解決に役立つ機能が充実している点が特徴です。単にVOCを分析するだけでなく、その結果をオペレーターの教育やFAQの作成、応対品質の評価といった具体的なアクションに繋げるための仕組みが組み込まれています。 - 主な機能:

テキストマイニングや感情分析に加え、問い合わせ内容からFAQの候補を自動で抽出する機能や、優れた応対と改善が必要な応対の会話を比較分析する機能など、実践的な機能が搭載されています。顧客の感情の起伏を可視化し、オペレーターの対応が顧客満足度にどう影響したかを分析することも可能です。 - おすすめの企業:

「コールセンターに寄せられる膨大な声を資産として活用したい」「オペレーターの応対品質を向上させ、顧客満足度と従業員満足度を両立させたい」と考える、コンタクトセンターを運営する企業に最適です。

参照:VOiC Finder 公式サイト

③ Mieru-ba

Mieru-baは、世界的なBIツールベンダーであるTableau(現在は株式会社セールスフォース・ジャパンの一部)が提供するVOC分析ソリューションです。その名の通り、「データの見える化」に圧倒的な強みを持っています。

- 特徴:

基盤となっているBIツール「Tableau」の高度なデータ可視化能力を最大限に活用できる点が最大の特徴です。テキストマイニング機能で抽出したキーワードやトピックを、売上データや顧客属性データといった他のビジネスデータと自由に組み合わせて、インタラクティブなダッシュボード上で分析できます。 - 主な機能:

テキストデータを単語レベルで分析する基本的なテキストマイニング機能に加え、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、多角的な切り口からデータを深掘りできるのが魅力です。例えば、「特定の地域に住む、30代女性からの、製品Aに対するネガティブな声」といったように、条件を絞り込みながらインタラクティブに原因を探っていくことができます。特にSalesforceのCRM/SFAと連携させることで、顧客情報とVOCをシームレスに統合した高度な分析が可能です。 - おすすめの企業:

「VOCデータを他の社内データと掛け合わせて、より深いビジネスインサイトを得たい」「分析結果を、経営層にも分かりやすい視覚的なレポートで報告したい」と考える、データドリブンな意思決定を推進したい企業におすすめです。

参照:Mieru-ba 公式サイト

これらのツールは非常に高機能ですが、導入には相応のコストがかかります。自社の課題や目的、予算規模を十分に検討し、デモやトライアルなどを活用して、最適なツールを選定することが重要です。

まとめ

本記事では、VOC(顧客の声)の基本的な概念から、その重要性が高まる背景、収集・分析のメリット、具体的な手法、そして活用を成功させるためのステップとポイントに至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- VOC(顧客の声)とは、アンケートやコールログ、SNSなど、顧客から寄せられるあらゆるフィードバックの総称であり、企業の強みと弱みを映し出す貴重な情報資産です。

- VOCが重要視される背景には、インターネットの普及による顧客の購買行動の変化と、市場の成熟に伴うLTV(顧客生涯価値)の重要性の高まりという二つの大きな潮流があります。

- VOCを収集・分析することで、顧客満足度・ロイヤルティの向上、商品・サービスの改善、従業員満足度の向上、業務効率化といった、企業活動のあらゆる側面にポジティブな効果をもたらします。

- VOCの収集には、アンケート、コールログ、SNS、インタビューなど多様な方法があり、分析にはテキストマイニングや感情分析といった技術が活用されます。

- VOCの活用を成功させるには、①目的設定 → ②収集 → ③分析 → ④実行 → ⑤検証という5つのステップからなるPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。

- そして、そのサイクルを円滑に回すためには、全社的な目的共有、リアルタイム性と継続性、部署間連携、そして適切なツールの導入が成功の鍵を握ります。

顧客が主導権を握る現代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立していくためには、顧客との対話を深め、その声に真摯に耳を傾ける「顧客中心」の経営姿勢がこれまで以上に求められています。

VOCは、もはや単なる「お客様からのご意見」ではありません。それは、企業の未来を照らし、進むべき道を指し示す、戦略的な羅針盤です。この記事をきっかけに、まずは自社の中に眠っている「顧客の声」に目を向け、その価値を再発見することから始めてみてはいかがでしょうか。小さな改善の積み重ねが、やがて顧客との揺るぎない信頼関係を築き、企業の大きな成長へと繋がっていくはずです。