30代は、キャリアにおいて非常に重要な転換期です。20代で培った経験を土台に、さらなる飛躍を目指す人もいれば、新たな分野への挑戦を考える人もいるでしょう。しかし、同時に「30代の転職は厳しいのではないか」「家庭や将来を考えると失敗は許されない」といった不安を抱える方が多いのも事実です。

この記事では、30代の転職市場のリアルな現状から、転職を成功に導くための具体的なコツ、さらには避けるべき失敗パターンまでを網羅的に解説します。また、あなたの転職活動を力強くサポートしてくれる、おすすめの転職エージェントや転職サイトも厳選してご紹介します。

この記事を読めば、30代の転職に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な行動計画を描けるようになります。

目次

30代の転職市場のリアル

30代の転職活動を始めるにあたり、まずは現在の市場環境を正しく理解することが不可欠です。巷で囁かれる「30代転職は厳しい」という言葉の真意を探り、年齢によって企業からの期待値がどう変化するのかを把握しましょう。

30代の転職は本当に厳しいのか?

「30代の転職は厳しい」という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。しかし、この言葉を鵜呑みにして悲観的になる必要はありません。結論から言えば、30代の転職は「厳しい」側面と「有利」な側面の両方を持ち合わせています。

まず、市場全体のマクロな視点から見てみましょう。厚生労働省が発表する有効求人倍率は、景気動向に左右されつつも、近年は1倍を超える水準で推移しており、求職者1人あたりに1件以上の求人がある「売り手市場」の傾向が続いています。(参照:厚生労働省 一般職業紹介状況)

これは、少子高齢化による労働力人口の減少を背景に、多くの企業が人材確保に積極的であることを示しています。つまり、転職市場全体としては、決して悲観的な状況ではないのです。

では、なぜ「厳しい」と言われるのでしょうか。その最大の理由は、企業が30代の候補者に求める期待値が20代とは根本的に異なる点にあります。20代、特に第二新卒などの若手採用では、ポテンシャルや将来性が重視される傾向にあります。しかし30代になると、企業は「即戦力」としての活躍を強く期待します。これまでに培ってきた専門的なスキルや実務経験を、入社後すぐに発揮して組織に貢献してくれる人材を求めているのです。

したがって、「年齢が30代だから厳しい」のではなく、「年齢に見合ったスキルや経験、実績を提示できないと厳しい」というのがより正確な表現です。裏を返せば、これまでのキャリアで確固たる専門性や実績を築き上げてきた人材にとっては、30代の転職はむしろ大きなチャンスとなります。20代では任されなかったような責任あるポジションや、より高い年収を提示されるケースも少なくありません。

つまり、30代の転職の成否は、年齢という数字そのものではなく、「これまで何を成し遂げ、これから何ができるのか」という提供価値を、企業に対して明確に示せるかどうかにかかっているのです。

30代前半(30~34歳)と後半(35~39歳)の転職の違い

同じ30代でも、前半(30~34歳)と後半(35~39歳)では、企業からの期待値や評価のポイントが微妙に異なります。自身の年齢がどちらに属するのかを意識し、それに合わせた戦略を立てることが成功の鍵となります。

30代前半はポテンシャルも評価される

30代前半は、20代で培った実務経験という「即戦力性」と、今後の成長を見込める「ポテンシャル」の両面で評価される、いわばキャリアのゴールデンエイジです。

多くの企業は、30代前半の候補者に対して、一定レベル以上の実務スキルを求めると同時に、新しい環境への適応力、学習意欲、そして将来的にチームや組織を牽引していくリーダー候補としての素養も見ています。そのため、職務経歴では即戦力として貢献できる点をアピールしつつ、面接では今後のキャリアプランや成長意欲を語ることで、多角的な魅力を伝えることができます。

また、未経験の職種や業種へのキャリアチェンジを考える場合、30代後半に比べれば、まだ挑戦しやすい時期と言えます。ただし、20代のような完全なポテンシャル採用とは異なり、「なぜ異分野に挑戦したいのか」という明確な動機に加え、これまでの経験で得たポータブルスキル(コミュニケーション能力、問題解決能力など)を、新しいフィールドでどのように活かせるのかを論理的に説明する必要があります。

30代後半は専門性やマネジメント能力がより重要になる

30代後半(35~39歳)になると、ポテンシャル評価の比重は大きく下がり、より明確で高度な「専門性」や「マネジメント経験」が採用の決め手となります。 この年代の候補者は、組織の中核を担うリーダーや、特定の分野を深化させるスペシャリストとしての活躍が期待されるためです。

企業が知りたいのは、「あなたは何のプロフェッショナルなのか」「これまでどのような実績を上げてきたのか」という極めて具体的な問いへの答えです。例えば、「営業経験があります」という抽象的な説明ではなく、「〇〇業界の法人向けに、新規開拓で年間〇〇円の売上を達成し、社内MVPを獲得した」といった、具体的な数値や客観的な事実に基づいた実績が求められます。

また、マネジメント経験も重要な評価軸です。ここで言うマネジメント経験とは、必ずしも「部長」「課長」といった役職に就いていた経験だけを指すわけではありません。

- プロジェクトリーダーとしてチームをまとめ、目標を達成した経験

- 後輩や部下の指導・育成に携わり、彼らの成長を支援した経験

- 業務プロセスの改善を提案・実行し、チーム全体の生産性を向上させた経験

これらも広義のマネジメント能力として高く評価されます。役職経験がない場合でも、こうした具体的なエピソードを棚卸しし、アピールできるように準備しておくことが不可欠です。

30代後半の転職は、自身の市場価値がシビアに問われるステージです。しかし、自身の強みと企業が求めるニーズが合致すれば、キャリアアップと大幅な年収アップを同時に実現できる可能性を秘めています。

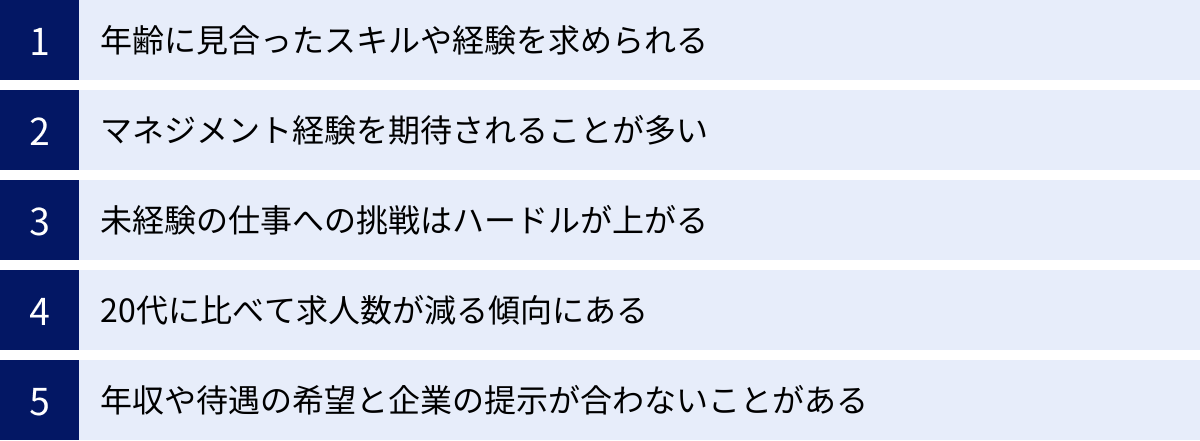

30代の転職が難しいと言われる主な理由

30代の転職市場の特性を理解した上で、次に「なぜ難しいと感じるのか」その具体的な理由を深掘りしていきましょう。これらの障壁をあらかじめ知っておくことで、事前に対策を講じ、有利に転職活動を進めることができます。

年齢に見合ったスキルや経験を求められる

これが30代の転職における最大のハードルと言えるでしょう。企業は採用にあたって、給与というコストを支払います。30代には20代よりも高い給与水準が設定されることが一般的であり、その分、企業は投資に見合う、あるいはそれ以上のリターン(貢献)を期待します。

具体的に求められるのは、以下のようなスキルや経験です。

- 専門性: 特定の分野における深い知識と、それを実務で活用できる能力。経理であれば連結決算、マーケティングであればデジタル広告運用やSEOの知識など、具体的な専門領域が問われます。

- 業務遂行能力: 指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、計画を立て、周囲を巻き込みながら業務を完遂できる能力。

- 問題解決能力: 予期せぬトラブルや困難な状況に直面した際に、冷静に原因を分析し、論理的な解決策を導き出して実行できる能力。過去の成功体験だけでなく、失敗から何を学び、どう乗り越えたかという経験も評価されます。

これらのスキルや経験が不足していると、「年齢の割に経験が浅い」「給与に見合う活躍が期待できない」と判断され、選考を通過することが難しくなります。自身のキャリアを振り返り、これらの要素を具体的に語れるエピソードを準備しておくことが極めて重要です。

マネジメント経験を期待されることが多い

30代、特に後半になると、多くの企業は候補者にプレイングマネージャーとしての役割を期待します。現場で高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、チームを率いて成果を最大化する能力、つまりマネジメント能力が重要な評価項目になります。

これは、多くの企業が組織の持続的な成長のために、次世代のリーダー候補を求めているからです。新卒や若手社員を育成し、チーム全体の士気を高め、組織の目標達成に貢献できる人材は、どの企業にとっても非常に価値が高い存在です。

しかし、現職で役職に就いていない場合、「自分にはマネジメント経験がない」と諦めてしまう人も少なくありません。それは大きな誤解です。前述の通り、マネジメント経験は役職の有無だけで測られるものではありません。

- プロジェクトの進捗管理やメンバーのタスク調整を行った経験

- 部署間の利害を調整し、円滑な協力関係を築いた経験

- 非公式な場でも後輩の相談に乗り、アドバイスをしていた経験

こうした経験も、あなたのリーダーシップや調整能力を示す立派なアピール材料になります。職務経歴書や面接では、こうした「名もなきマネジメント経験」を具体的に掘り起こし、自身の強みとして語れるようにしておきましょう。

未経験の仕事への挑戦はハードルが上がる

20代であれば「やってみたい」という意欲やポテンシャルで採用されることもあった未経験分野への挑戦も、30代になると格段にハードルが上がります。企業側の視点に立つと、その理由は明確です。

- 教育コストと時間: 30代の未経験者を受け入れる場合、企業は20代の若手と同様の教育を施す必要があります。しかし、給与は20代よりも高く設定せざるを得ないため、投資対効果の面で慎重にならざるを得ません。

- 年下の上司や同僚: 転職先では、自分より年下の社員が上司や先輩になる可能性が高くなります。企業側は、候補者がプライドに固執せず、素直に指導を受け入れられるか、年下のメンバーと円滑な人間関係を築けるかを懸念します。

だからといって、30代で未経験の仕事に挑戦するのが不可能というわけではありません。成功の鍵は、「ポータブルスキル」のアピールです。ポータブルスキルとは、業種や職種が変わっても持ち運びが可能な、汎用性の高いスキルのことです。

例えば、営業職から人事職へ転職する場合、「顧客の課題をヒアリングし、最適な提案を行う」という営業スキルは、「社員のキャリア相談に乗り、適切な部署配置を考える」という人事の業務に応用できます。このように、これまでの経験と希望する仕事との共通点を見つけ出し、自分が即戦力として貢献できる部分があることを論理的に示すことが、ハードルを越えるための重要な戦略となります。

20代に比べて求人数が減る傾向にある

転職サイトを見ていると、「20代に比べて30代向けの求人が少ない」と感じることがあるかもしれません。これは事実であり、理由があります。

20代向けの求人には、特定のスキルを問わない「ポテンシャル採用枠」や「第二新卒枠」が多数含まれています。これらは、将来の幹部候補を育成するために、幅広い層から人材を募集するものです。

一方、30代向けの求人は、「〇〇の経験者」「マネジメント経験必須」といったように、特定のスキルや経験を持つ人材をピンポイントで採用する目的のものが中心になります。例えば、「経理部の課長候補」や「Webマーケティングのスペシャリスト」といった具体的なポジションです。このような専門職や管理職のポストは、ポテンシャル採用枠に比べて数が限られるため、結果として求人の総数は少なく見えるのです。

しかし、これは見方を変えれば、自分のスキルや経験にマッチする求人が見つかれば、競争相手が少なく、高い確率で採用に至る可能性があることを意味します。量より質。多くの求人に応募するのではなく、自身の強みが最大限に活かせる求人を厳選し、深く対策を練ることが、30代の転職活動ではより重要になります。

年収や待遇の希望と企業の提示が合わないことがある

30代になると、結婚、住宅購入、子どもの教育など、ライフステージの変化に伴って、求める年収や待遇の基準が上がることが一般的です。現職よりも高い年収を希望して転職活動を始める人も多いでしょう。

一方で、企業側が提示する年収は、その候補者のスキル、経験、そして市場価値に基づいて客観的に決定されます。ここに、「本人が希望する年収」と「企業が評価する価値」との間にギャップが生まれ、交渉が難航したり、内定に至らなかったりするケースが少なくありません。

特に、自己評価と市場価値が乖離している場合にこの問題は起こりがちです。例えば、特定の会社でしか通用しないスキルを過大評価していたり、業界全体の給与水準を把握していなかったりすると、非現実的な年収を希望してしまい、企業側から敬遠されてしまいます。

このギャップを埋めるためには、まず自身の市場価値を客観的に把握することが不可欠です。同業種・同職種の求人情報を複数確認したり、転職エージェントに相談して客観的な評価を受けたりすることで、現実的な希望年収を設定することができます。その上で、面接の場では、希望年収の根拠として、自身のスキルや実績が企業にどれだけの価値をもたらすかを具体的にプレゼンテーションする交渉力が求められます。

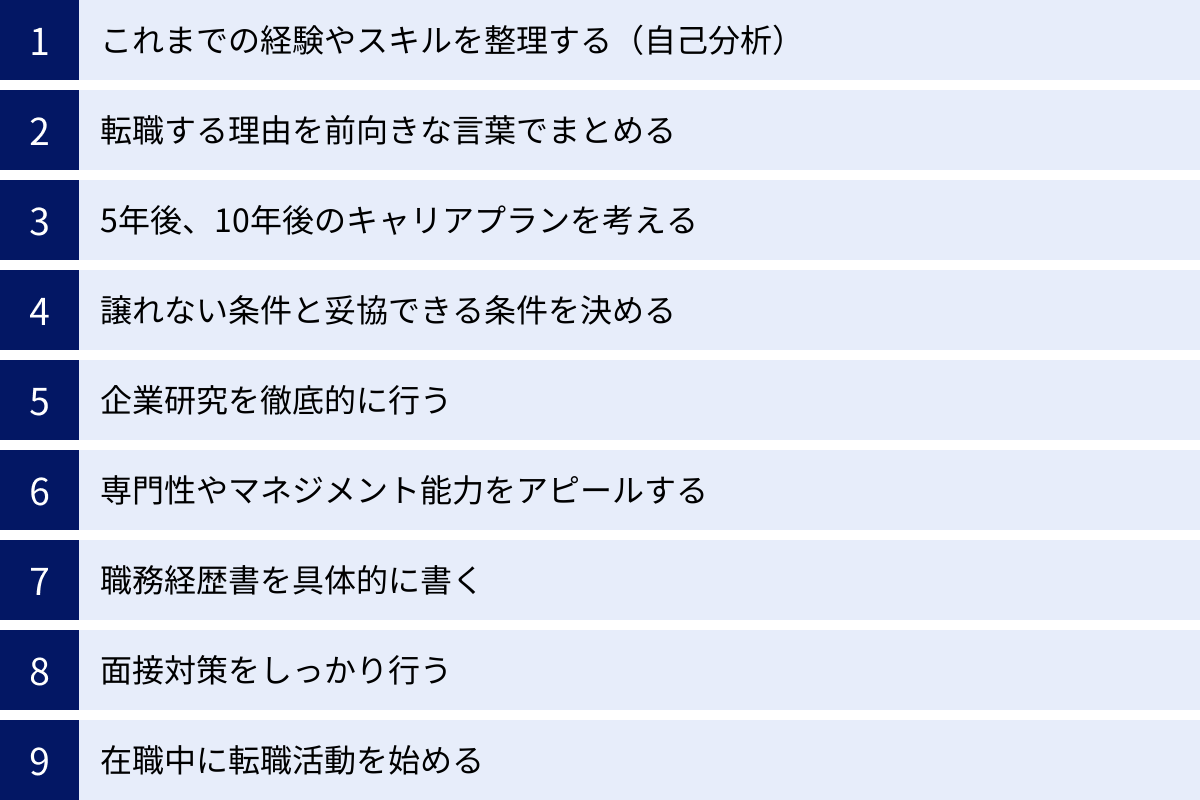

30代の転職を成功させる9つのコツ

30代の転職を取り巻く環境や課題を理解した上で、いよいよ成功に向けた具体的なアクションプランに移ります。ここで紹介する9つのコツを一つひとつ着実に実践することが、理想のキャリアを実現するための最短ルートです。

① これまでの経験やスキルを整理する(自己分析)

転職活動のすべての土台となるのが、徹底した自己分析です。なんとなく活動を始めるのではなく、まずは腰を据えて自身のキャリアを棚卸ししましょう。

具体的には、社会人になってから現在までの職務経歴を時系列で書き出し、それぞれの部署やプロジェクトで「何を(What)」「どのように(How)」「なぜ(Why)」行い、「どのような成果(Result)」を出したのかを詳細に振り返ります。 この作業を通じて、自分では当たり前だと思っていた業務の中に、アピールすべき強みや専門性が隠れていることに気づくはずです。

このとき役立つのが、「Will-Can-Must」のフレームワークです。

- Will(やりたいこと): 今後どのような仕事や役割に挑戦したいか。

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキルや知識、実績。

- Must(すべきこと)”期待されること”): 企業や社会から求められる役割や貢献。

この3つの円が重なる部分こそが、あなたの目指すべきキャリアの方向性であり、転職活動の軸となります。この軸が定まることで、応募する企業の選定や、志望動機の作成が格段にスムーズになります。

② 転職する理由を前向きな言葉でまとめる

面接で必ず聞かれる質問が「転職理由」です。ここで現職への不満やネガティブな理由をそのまま伝えてしまうと、「不満があればまたすぐに辞めてしまうのではないか」「他責にする傾向がある人物だ」というマイナスの印象を与えかねません。

転職を決意するきっかけは、人間関係の悩みや待遇への不満など、ネガティブなものであることが多いかもしれません。しかし、それをポジティブな言葉に変換し、将来への意欲に繋げることが重要です。

| ネガティブな本音 | ポジティブな変換例 |

|---|---|

| 給料が安い | 成果が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦し、事業の成長に貢献したい。 |

| 上司と合わない | 多様な価値観を持つメンバーと協力しながら、チームとして成果を最大化できる環境で働きたい。 |

| 残業が多い | 業務の効率化を常に意識し、生産性を高めることで、プライベートとの両立を図りながら長期的に貢献したい。 |

| 仕事が単調でつまらない | これまでの経験を活かしつつ、より裁量権の大きい仕事に挑戦し、自身の専門性を高めていきたい。 |

このように、不満を「課題」として捉え、その課題を解決するために「転職」という手段を選んだというストーリーを構築することで、採用担当者はあなたの成長意欲や問題解決能力を高く評価するでしょう。

③ 5年後、10年後のキャリアプランを考える

30代の採用では、企業は候補者が長期的に自社で活躍してくれることを期待しています。そのため、「入社後にどうなりたいか」という短期的な視点だけでなく、「5年後、10年後にどのような人材になっていたいか」という長期的なキャリアプランを持っているかが問われます。

明確なキャリアプランを語ることは、以下のようなメリットをもたらします。

- 成長意欲のアピール: 現状に満足せず、常に先を見据えて自己成長を追求する姿勢を示せる。

- 企業とのマッチ度の確認: 自身のキャリアプランと、企業が提供できるキャリアパスが一致しているかを確認できる。

- 計画性の証明: 行き当たりばったりではなく、自身のキャリアを戦略的に考えていることをアピールできる。

「10年後は部長になりたい」といった役職目標だけでなく、「〇〇の分野で社内一の専門家になりたい」「海外拠点の立ち上げに携わりたい」など、自身の志向に合わせた具体的なビジョンを描きましょう。そして、そのビジョンを実現するために、応募企業で働くことがなぜ最適なのかを論理的に説明できるように準備しておくことが重要です。

④ 譲れない条件と妥協できる条件を決める

転職活動を進める中で、数多くの求人情報に触れると、「あれもいい、これもいい」と目移りしてしまったり、逆に「希望に100%合う求人がない」と悩んでしまったりすることがあります。こうした混乱を避けるために、事前に自分の中での「条件の優先順位」を明確にしておくことが不可欠です。

まずは、転職において重視する条件をすべて書き出してみましょう。

例:年収、勤務地、業務内容、業界、企業文化、福利厚生、残業時間、キャリアパスなど。

次に、それらの条件を以下の3つに分類します。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされなければ、他の条件がどれだけ良くても転職しないという最低ライン。(例:年収600万円以上、転勤なし)

- できれば叶えたい条件(Want): 必須ではないが、満たされていると満足度が高い条件。(例:リモートワーク可能、研修制度が充実)

- 妥協できる条件(Give): 他の条件が良ければ、我慢できる、あるいは気にしない条件。(例:オフィスの綺麗さ、服装の自由度)

この優先順位が明確であれば、求人情報を効率的に絞り込めますし、内定が出た際に「本当にこの会社で良いのか」と迷うことも少なくなります。完璧な転職先を探すのではなく、自分にとっての「最良の選択」をするための羅針盤として、この作業は必ず行いましょう。

⑤ 企業研究を徹底的に行う

応募したい企業が見つかったら、徹底的な企業研究を行います。これは、志望動機や自己PRに深みを持たせ、面接での受け答えの質を高めるために欠かせないプロセスです。

企業のウェブサイトを見るだけでは不十分です。以下の情報源を活用し、多角的に企業を分析しましょう。

- 企業の公式情報: 採用サイト、コーポレートサイト、IR情報(株主・投資家向け情報)、プレスリリース、公式SNSなど。事業内容や業績だけでなく、企業理念や今後の事業戦略も読み解きます。

- 第三者の情報: 業界ニュース、新聞記事、転職サービスの口コミサイトなど。客観的な視点や、実際に働く社員の生の声を知ることができます。ただし、口コミは個人の主観が強いため、あくまで参考程度に留めましょう。

- 商品・サービス: 実際にその企業の商品やサービスを利用してみることで、消費者目線での強みや改善点が見えてきます。これは、面接で独自の視点をアピールする絶好の材料になります。

企業研究のゴールは、その企業の「課題」を自分なりに仮説立てし、その課題解決に「自分のスキルや経験がどう貢献できるか」を具体的に語れるようになることです。 ここまで準備できていれば、他の候補者と大きく差をつけることができます。

⑥ 専門性やマネジメント能力をアピールする

自己分析で見つけ出した自身の強みを、応募書類や面接で効果的にアピールするフェーズです。特に30代に求められる「専門性」と「マネジメント能力」については、抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードを交えて語ることが重要です。

- 専門性のアピール例:

- (NG)「Webマーケティングの知識があります。」

- (OK)「前職では、SEO対策を担当し、担当メディアのオーガニック流入数を1年間で200%増加させました。具体的には、キーワード分析に基づいたコンテンツ企画を毎月10本立案し、テクニカルSEOの改善としてサイトの表示速度を〇秒短縮しました。」

- マネジメント能力のアピール例:

- (NG)「リーダーシップがあります。」

- (OK)「5名のチームリーダーとして、各メンバーの強みを活かしたタスク分担を行い、週1回の1on1ミーティングで進捗確認と課題解決をサポートしました。結果として、チームの目標達成率を前年比120%に向上させ、離職率を0に抑えることができました。」

このように、「どのような状況で(Situation)」「どのような役割・目標があり(Task)」「具体的にどう行動し(Action)」「どのような結果に繋がったか(Result)」というSTARメソッドを意識することで、あなたの話は一気に具体性と説得力を増します。

⑦ 職務経歴書を具体的に書く

職務経歴書は、あなたのキャリアを企業にプレゼンテーションするための最も重要な資料です。採用担当者は、毎日多くの職務経歴書に目を通しているため、パッと見て「会ってみたい」と思わせる工夫が必要です。

以下のポイントを意識して作成しましょう。

- 冒頭に職務要約を記載する: これまでのキャリアの概要と、自身の強み、今後のキャリアの方向性を3〜5行程度で簡潔にまとめます。採用担当者はまずここを読み、続きを読むかどうかを判断します。

- 実績は具体的な数値で示す: 「売上に貢献した」ではなく「売上を前年比15%向上させた」、「コストを削減した」ではなく「〇〇を導入し、月50万円のコスト削減を実現した」のように、可能な限り定量的に表現します。

- 応募企業に合わせてカスタマイズする: すべての企業に同じ職務経歴書を送るのは非効率です。企業の求人情報(ジョブディスクリプション)を読み込み、求められているスキルや経験に関連する部分を厚めに記述するなど、応募先ごとに内容を微調整しましょう。

- 見やすさを意識する: レイアウトを整え、適度な改行や箇条書きを用いることで、読みやすさが格段に向上します。A4用紙2枚程度に収めるのが一般的です。

職務経歴書の完成度は、書類選考の通過率に直結します。転職エージェントに登録すれば、プロの視点から添削してもらえるので、積極的に活用することをおすすめします。

⑧ 面接対策をしっかり行う

書類選考を通過したら、次は面接です。30代の面接では、コミュニケーション能力や人柄に加えて、論理的思考力や問題解決能力が厳しくチェックされます。付け焼き刃の対策では通用しません。

最低限、以下の準備は行いましょう。

- 想定問答集の作成: 「自己紹介・自己PR」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「成功体験・失敗体験」「キャリアプラン」といった頻出質問に対する回答をあらかじめ準備し、声に出して話す練習をします。

- 逆質問の準備: 面接の最後に必ず設けられる「何か質問はありますか?」という時間は、あなたの意欲や企業理解度を示す絶好のチャンスです。「特にありません」は絶対にNG。企業研究で生まれた疑問や、入社後の活躍をイメージした質問(例:「配属予定の部署で、現在最も重要視されているミッションは何ですか?」)を5つ以上用意しておきましょう。

- 模擬面接の実施: 転職エージェントのキャリアアドバイザーや、信頼できる友人に面接官役を頼み、フィードバックをもらうのが非常に効果的です。自分では気づかない話し方の癖や、回答の矛盾点を客観的に指摘してもらえます。

面接は「自分を売り込むプレゼンテーションの場」であると同時に、「企業と自分の相性を確かめる場」でもあります。 肩に力を入れすぎず、対等な立場で対話を楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。

⑨ 在職中に転職活動を始める

経済的、精神的な安定を保ちながら転職活動を進めるために、可能な限り在職中に活動を始めることを強く推奨します。

退職してから活動を始めると、収入が途絶えるため、「早く決めなければ」という焦りが生まれます。この焦りは、冷静な判断を鈍らせ、本来であれば選ばないような、条件に妥協した企業に安易に入社してしまう「転職の失敗」に繋がる最大の要因です。

在職中の転職活動は、時間的な制約があり大変な面もありますが、以下のような大きなメリットがあります。

- 経済的な安心感: 収入が確保されているため、生活の心配をせずに済む。

- 精神的な余裕: 「転職できなくても、今の会社に戻ればいい」というセーフティネットがあるため、焦らずにじっくりと企業を吟味できる。

- 強気な交渉が可能: 足元を見られることがないため、年収などの条件交渉を有利に進めやすい。

平日の夜や休日を使って情報収集や書類作成を行い、面接は有給休暇などを利用して調整しましょう。「辞めてから探す」のではなく、「次の居場所を見つけてから辞める」のが、30代の転職を成功させるための鉄則です。

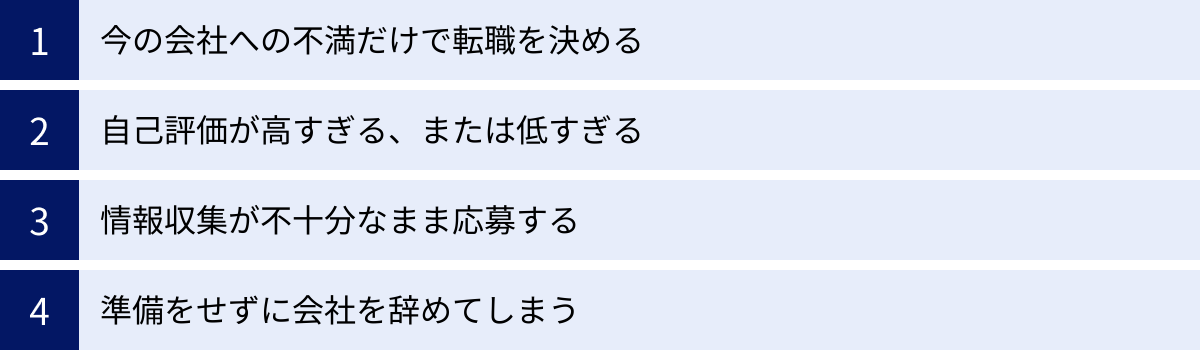

やってはいけない!30代転職の失敗パターン

成功のコツを知ることと同じくらい重要なのが、失敗のパターンを学び、それを避けることです。多くの30代が陥りがちな罠を知り、同じ轍を踏まないようにしましょう。

今の会社への不満だけで転職を決める

「上司が嫌だ」「給料が低い」「残業が多い」といった現職への不満は、転職を考える大きなきっかけになります。しかし、その不満を解消することだけが目的の「逃げの転職」は、高い確率で失敗に終わります。

なぜなら、不満の根本原因を深く分析しないまま転職してしまうと、転職先でも同じような問題に直面する可能性が高いからです。例えば、「人間関係が嫌で辞めた」という人が、次の会社の社風や人間関係を十分にリサーチせずに転職すれば、再び同じ悩みを抱えることになりかねません。

また、不満が先行する転職活動は、視野を狭めます。「とにかく今の環境から抜け出したい」という一心で、本来であればもっと良い選択肢があったはずなのに、最初に見つけた内定先に飛びついてしまうのです。

重要なのは、不満をきっかけとしつつも、それを「自分が本当にやりたいことは何か」「どのような環境で働きたいのか」という前向きな問いに転換することです。 現状からの脱出ではなく、理想の未来の実現を目的とすることで、転職活動の質は大きく向上します。

自己評価が高すぎる、または低すぎる

30代になると、一定の経験を積んできた自負から、自身の市場価値を客観的に見極めるのが難しくなることがあります。この自己評価のズレが、転職活動の障壁となります。

- 自己評価が高すぎるパターン:

- 「自分はこれだけの実績があるのだから、年収〇〇万円以上は当然だ」と、市場相場を無視した高い条件を固持し、応募できる求人が見つからない。

- 面接で過去の成功体験を過剰にアピールし、「プライドが高く扱いにくそうだ」と敬遠される。

- 運良く転職できても、入社後に「こんなはずではなかった」と理想と現実のギャップに苦しむ。

- 自己評価が低すぎるパターン:

- 「自分なんて大したスキルはない」と自信をなくし、本来の実力よりも低いレベルの求人にしか応募できない。

- 面接で萎縮してしまい、自身の強みを十分にアピールできない。

- 内定が出ても、「自分を採用してくれるのはここしかないだろう」と、安易に承諾してしまい、もっと良い条件を得るチャンスを逃す。

これらの失敗を避けるためには、客観的な自己分析が不可欠です。 転職エージェントとの面談は、プロの視点からあなたの市場価値を教えてもらえる絶好の機会です。複数のエージェントと話すことで、より客観的で正確な自己評価軸を確立できるでしょう。

情報収集が不十分なまま応募する

「有名な企業だから」「給料が良いから」といった表面的な理由だけで応募するのは非常に危険です。特に30代の転職では、入社後のミスマッチはキャリアにとって大きな痛手となります。

情報収集が不十分だと、以下のような事態に陥りがちです。

- 企業文化のミスマッチ: 入社してみたら、想像以上にトップダウンの文化で、裁量を持って働けなかった。

- 業務内容のミスマッチ: 求人票に書かれていた華やかな業務だけでなく、泥臭い雑務の割合が非常に大きかった。

- 経営状況の悪化: 入社後すぐに業績が悪化し、事業部が縮小されてしまった。

こうしたミスマッチを防ぐためには、前述の「徹底的な企業研究」が欠かせません。公式サイトや求人情報だけでなく、IR情報で経営の健全性を確認したり、社員の口コミサイトでリアルな働き方を調べたり、ニュース検索で最近の動向を追ったりと、多角的な情報収集を徹底しましょう。 面接の場も、一方的に評価される場ではなく、こちらが企業を見極める場です。逆質問を有効に活用し、気になる点はすべて解消するくらいの姿勢で臨むことが重要です。

準備をせずに会社を辞めてしまう

「もう限界だ!」と感情的に退職届を提出したり、「辞めればなんとかなるだろう」と楽観的に考えて無計画に退職したりするのは、30代の転職において最も避けるべき行動です。

在職中の転職活動の重要性は既に述べましたが、退職後の活動には以下のような深刻なリスクが伴います。

- 経済的な困窮: 貯蓄がみるみる減っていくプレッシャーから、焦って不本意な転職を決めてしまう。

- キャリアのブランク(空白期間): 転職活動が長引くと、職務経歴にブランクが生じます。採用担当者はこのブランク期間を懸念し、選考で不利になる可能性があります。

- 精神的な焦燥感: 社会との繋がりが薄れ、「自分だけが取り残されている」という孤独感や焦燥感に苛まれる。

どんなに今の会社が辛くても、まずは冷静になり、「転職活動」という具体的な準備を始めてから、退職の意思決定をするのが賢明な判断です。しっかりとした準備と計画があれば、心に余裕が生まれ、より良い選択ができる可能性が格段に高まります。

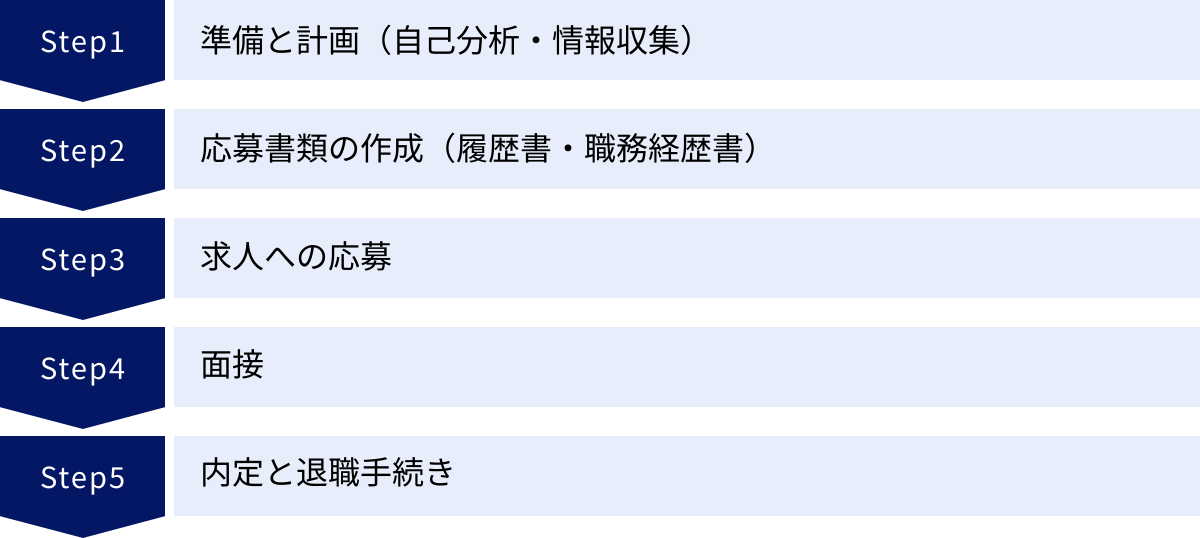

30代の転職活動を始める5つのステップ

ここでは、実際に転職活動を始める際の具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。このロードマップに沿って進めることで、抜け漏れなく、効率的に活動を進めることができます。

① 準備と計画(自己分析・情報収集)

転職活動の成否の8割は、この準備段階で決まると言っても過言ではありません。焦って求人を探し始める前に、まずはじっくりと時間をかけて土台を固めましょう。

- 自己分析とキャリアの棚卸し: これまでの経験、スキル、実績を具体的に書き出す。Will-Can-Mustのフレームワークでキャリアの方向性を定める。

- キャリアプランの策定: 5年後、10年後のなりたい姿を具体的に描く。

- 転職の軸(優先順位)の決定: 譲れない条件と妥協できる条件を明確にする。

- 情報収集: 業界動向や市場価値をリサーチする。

- 転職サービスの登録: 転職サイトや転職エージェントに複数登録し、情報収集のチャネルを確保する。

このステップを丁寧に行うことで、その後の活動がブレなくなり、質の高い応募と面接に繋がります。

② 応募書類の作成(履歴書・職務経歴書)

準備段階で固めた自己分析の結果を、応募書類に落とし込んでいきます。履歴書と職務経歴書は、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」です。

- 履歴書: 氏名や学歴、職歴などの基本情報を正確に記載します。証明写真は、清潔感のある服装で、写真館などで撮影したものを使用するのが望ましいです。志望動機や自己PR欄は、職務経歴書の内容と連動させつつ、簡潔にまとめます。

- 職務経歴書: これが最も重要な書類です。時系列に沿って職務内容を記述する「編年体形式」が一般的ですが、アピールしたいスキルが多岐にわたる場合は、スキルやプロジェクトごとにまとめる「キャリア形式」も有効です。自己分析で見つけた強みや実績を、STARメソッドや具体的な数値を用いて、採用担当者の心に響くように記述しましょう。

応募する企業ごとに職務経歴書をカスタマイズする一手間を惜しまないことが、書類選考の通過率を上げる秘訣です。

③ 求人への応募

いよいよ実際の求人に応募するステップです。やみくもに応募するのではなく、戦略的に進めましょう。

- 求人の探し方:

- 転職サイト: 自分でキーワード検索し、幅広い求人から探す。自分のペースで進めたい人向け。

- 転職エージェント: キャリアアドバイザーから、自分のスキルや希望にマッチした非公開求人を紹介してもらう。客観的なアドバイスが欲しい人向け。

- スカウトサービス: 職務経歴を登録しておくと、企業やヘッドハンターから直接オファーが届く。自分の市場価値を知りたい人向け。

- 応募戦略:

- 最初は、少しでも興味を持った企業に幅広く応募し、面接の経験を積むのがおすすめです。

- 本命度の高い企業は、他の企業の選考がある程度進み、面接に慣れてきたタイミングで応募すると、万全の態勢で臨めます。

- 応募の際は、必ず企業研究を行い、その企業に合わせた志望動機を添え状や応募フォームに記載しましょう。

④ 面接

書類選考を通過すると、面接に進みます。通常、一次面接(人事・現場担当者)、二次面接(現場マネージャー・部長クラス)、最終面接(役員・社長)と、2〜3回程度の面接が行われます。

- 一次面接: 経歴やスキルの基本的な確認、コミュニケーション能力など、ビジネスパーソンとしての基礎力が見られます。

- 二次面接: より専門的なスキルや実績、即戦力としての活躍可能性、チームへのフィット感などが深掘りされます。

- 最終面接: 企業理念とのマッチ度、入社意欲の高さ、長期的な貢献への期待など、経営層の視点から総合的に判断されます。

各段階で面接官の役職や見ているポイントは異なりますが、一貫して「なぜこの会社で、自分の経験を活かして、どのように貢献したいのか」というストーリーを語ることが重要です。 事前に準備した想定問答集や逆質問を元に、自信を持って臨みましょう。

⑤ 内定と退職手続き

最終面接を通過すると、内定の連絡があります。しかし、ここで活動は終わりではありません。円満に退職し、スムーズに新しい職場へ移るための大切な手続きが残っています。

- 内定承諾と条件交渉: 内定通知書(労働条件通知書)を受け取ったら、給与、勤務地、業務内容などの条件を隅々まで確認します。もし交渉したい点があれば、このタイミングで誠意を持って伝えます。複数内定がある場合は、事前に決めた「転職の軸」に照らし合わせ、冷静に判断します。

- 退職交渉: 内定を承諾したら、直属の上司に退職の意思を伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、業務の引き継ぎなどを考慮し、就業規則に従って1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。強い引き留めに合うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、決意が固いことを毅然とした態度で示しましょう。

- 業務の引き継ぎと退職: 後任者やチームのメンバーが困らないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料の作成や、関係者への挨拶回りなどを丁寧に行うことで、「立つ鳥跡を濁さず」の美しい退職ができます。

自分に合った転職サービスの選び方

30代の転職活動を成功させるためには、転職エージェントや転職サイトといった「転職サービス」を賢く活用することが不可欠です。ここでは、自分に合ったサービスを見つけるための選び方を解説します。

転職エージェントと転職サイトの違いとは

転職活動で利用できるサービスは、大きく「転職エージェント」と「転職サイト」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の状況や目的に合わせて使い分けることが重要です。

| 項目 | 転職エージェント | 転職サイト |

|---|---|---|

| サービス内容 | キャリア相談、求人紹介、書類添削、面接対策、日程調整、年収交渉など、専任の担当者が一貫してサポート | 求人情報の検索・閲覧、企業への直接応募が主な機能。基本的にすべて自分で行う |

| 活動の主体 | キャリアアドバイザーと二人三脚で進める | 自分で主体的に進める |

| 求人の種類 | 一般には公開されていない「非公開求人」が多数を占める | 誰でも閲覧・応募できる「公開求人」が中心 |

| メリット | ・専門的なサポートを受けられる ・自分では見つけられない求人に出会える ・客観的なアドバイスをもらえる ・面倒な日程調整や条件交渉を代行してもらえる |

・自分のペースで活動できる ・とにかく多くの求人を比較検討できる ・エージェントを介さず直接企業とやり取りできる |

| デメリット | ・担当アドバイザーとの相性に左右される ・紹介される求人が希望とずれる場合がある |

・すべての作業を自分で行う必要があり、手間と時間がかかる ・客観的なフィードバックを得にくい |

初めての転職で不安な方や、客観的なアドバイスが欲しい方、忙しくて時間がない方は転職エージェントの利用がおすすめです。一方で、自分のペースで進めたい方や、すでに応募したい企業が明確な方は転職サイトが向いていると言えるでしょう。

総合型と特化型の特徴

転職エージェントや転職サイトは、さらに「総合型」と「特化型」に分類できます。

- 総合型サービス:

- 特徴: 幅広い業界・職種の求人を網羅的に扱っています。求人数が圧倒的に多く、大手からベンチャーまで様々な企業の案件を保有しています。

- 向いている人:

- 初めて転職する方

- キャリアの方向性がまだ定まっていない方

- 様々な業界・職種の求人を見て可能性を広げたい方

- 代表的なサービス: リクルートエージェント、dodaなど

- 特化型サービス:

- 特徴: 特定の領域に特化しています。例えば、「IT・Web業界特化」「ハイクラス(年収800万円以上)特化」「女性の転職特化」「外資系企業特化」などです。その分野に精通したキャリアアドバイザーが在籍していることが多いです。

- 向いている人:

- 転職したい業界や職種が明確に決まっている方

- 専門的なスキルや経験を活かしたい方

- より質の高いマッチングを求める方

- 代表的なサービス: JACリクルートメント(ハイクラス・外資系)、type転職エージェント(IT系)など

まずは総合型サービスに登録して市場の全体像を掴み、その上で自身の専門性や希望に合わせて特化型サービスを追加で利用するのが、効率的で効果的な進め方です。

複数のサービスを併用するメリット

「登録するのは1社だけで十分では?」と思うかもしれませんが、転職活動を成功させている人の多くは、複数の転職サービスを賢く併用しています。 3〜4社程度のサービスに登録することには、以下のような大きなメリットがあります。

- 得られる求人情報量が最大化する:

転職エージェントは、それぞれが独自の「非公開求人」や「独占求人」を持っています。複数のエージェントに登録することで、A社では紹介されなかった優良求人をB社から紹介される、といったことが起こり得ます。情報収集の網を広げることで、最良の選択肢を見逃すリスクを減らせます。 - 客観的で多角的な視点が得られる:

一人のキャリアアドバイザーの意見だけを鵜呑みにするのは危険です。アドバイザーにも個性や得意分野があり、意見が偏る可能性は否定できません。複数のアドバイザーと面談することで、「自分の市場価値はだいたいこのくらいか」「このスキルは高く評価される傾向にあるな」といったように、多角的な視点から自分のキャリアを客観的に評価することができます。 - 相性の良い担当者に出会える確率が上がる:

転職エージェントとの活動は、担当となるキャリアアドバイザーとの相性が非常に重要です。もし相性が合わないと感じた場合でも、他のサービスに登録していれば、そちらをメインに活動を切り替えることができます。これは精神的な安定にも繋がる重要なリスクヘッジです。

最初は管理が大変に感じるかもしれませんが、得られるメリットは計り知れません。最低でも総合型エージェント2社+転職サイト1社、あるいは総合型1社+特化型1社+転職サイト1社といった組み合わせで登録することを強くおすすめします。

【厳選】30代におすすめの転職エージェント・サイト10選

数ある転職サービスの中から、特に30代の転職で実績があり、評判の高いサービスを10社厳選しました。それぞれの特徴を比較し、自分に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

(※各サービスの求人数は時期によって変動します。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。)

① リクルートエージェント

業界最大手の実績と圧倒的な求人数を誇る、転職活動の王道エージェント。 転職を考え始めたら、まず最初に登録すべきサービスと言えるでしょう。全業界・全職種を網羅しており、30代向けの求人も質・量ともに豊富です。提出書類の添削や面接対策セミナーなど、サポート体制も充実しています。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントサービスが一体化した総合転職サービス。エージェントからの紹介だけでなく、自分で求人を探して応募することも可能で、自由度の高い活動ができます。「キャリアアドバイザー」「採用プロジェクト担当」「スカウトサービス」の3つの側面から転職をサポートしてくれるのが特徴です。(参照:doda公式サイト)

③ マイナビエージェント

人材大手のマイナビが運営。特に20代〜30代の若手・中堅層の転職支援に強みを持っています。中小・ベンチャー企業の求人も豊富で、キャリアアドバイザーによる丁寧で親身なサポートに定評があります。各業界の転職事情に精通した専任アドバイザーが担当してくれるため、初めての転職でも安心です。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

④ ビズリーチ

年収600万円以上のハイクラス層向けのスカウト型転職サイトの代表格。 職務経歴書を登録しておくと、企業の採用担当者や一流のヘッドハンターから直接スカウトが届きます。自分の市場価値を客観的に知りたい方や、現職が忙しく自分から求人を探す時間がない方におすすめです。能動的に動かずとも、思わぬ優良企業との出会いが期待できます。(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑤ JACリクルートメント

管理職・専門職(ミドルクラス・ハイクラス)の転職支援に特化したエージェント。 特に外資系企業やグローバル企業の求人に強みを持ち、英文レジュメの添削などにも対応しています。コンサルタントの専門性が非常に高く、求職者と企業の両方を一人のコンサルタントが担当する「両面型」のため、精度の高いマッチングが期待できます。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

⑥ リクナビNEXT

リクルートが運営する、日本最大級の転職サイト。エージェントサービスとは異なり、自分のペースで求人を探して応募するスタイルです。圧倒的な求人掲載数と、強みや適性を診断できる「グッドポイント診断」が人気。 転職潜在層から顕在層まで、幅広い層に利用されています。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

⑦ エン転職

エン・ジャパンが運営する転職サイト。「正直・詳細」をコンセプトに掲げ、専門の取材担当者が企業を訪問して得た、良い点だけでなく「仕事の厳しさ」「向いていない人」といったリアルな情報まで掲載しているのが最大の特徴です。入社後のミスマッチを防ぎたい方に最適なサービスです。(参照:エン転職公式サイト)

⑧ type転職エージェント

特にIT・Web業界や、営業職の転職支援に強みを持つ転職エージェント。 首都圏の求人が豊富で、長年にわたる実績からIT・Web系企業との太いパイプを持っています。ITエンジニアやWebマーケターなど、専門職のキャリア相談に的確に応えてくれると評判です。(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑨ パソナキャリア

人材派遣大手のパソナグループが運営する転職エージェント。オリコン顧客満足度調査の「転職エージェント」部門で長年高い評価を獲得しており、丁寧なカウンセリングとサポート体制に定評があります。特に女性の転職支援に力を入れており、女性ならではのキャリアの悩みに寄り添ったサポートが期待できます。(参照:パソナキャリア公式サイト)

⑩ doda X

dodaブランドのハイクラス向け転職サービス。ビズリーチと同様に、企業やヘッドハンターからのスカウトが中心となります。年収800万円以上の求人が多数を占め、経営層や専門職など、キャリアの次のステージを目指す30代後半〜40代に支持されています。非公開の重要ポジションのオファーが届くこともあります。(参照:doda X公式サイト)

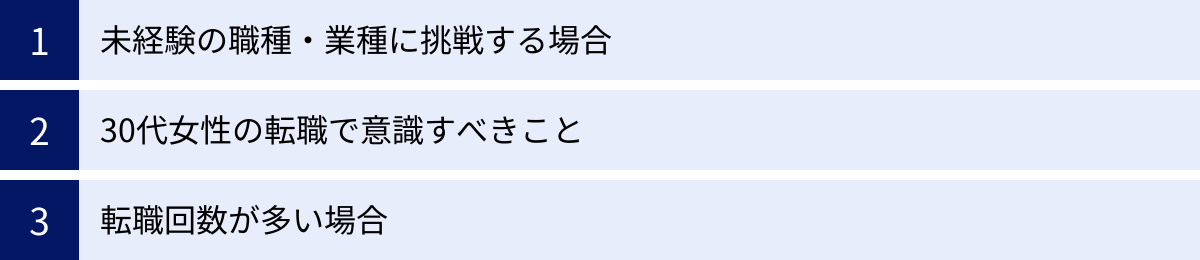

【状況別】30代の転職を成功させるポイント

最後に、30代が直面しがちな特定の状況別に、転職を成功させるためのポイントを解説します。ご自身の状況と照らし合わせ、戦略を練る際の参考にしてください。

未経験の職種・業種に挑戦する場合

30代からの未経験チャレンジは簡単ではありませんが、不可能ではありません。成功の鍵は、「ポータブルスキル」の可視化と「熱意」の証明です。

まず、これまでのキャリアで培ったスキルの中から、業種・職種を問わず通用するポータブルスキル(例:コミュニケーション能力、課題解決能力、プロジェクトマネジメント能力、論理的思考力など)を徹底的に洗い出します。そして、そのスキルが希望する新しい仕事のどのような場面で活かせるのかを、具体的なエピソードを交えて論理的に説明できるように準備します。

同時に、その分野への強い興味・関心と学習意欲を示すことも不可欠です。

- 関連資格の取得

- オンラインスクールやセミナーでの学習

- 自主的な作品制作(ポートフォリオの作成)

- 業界関連書籍の読破やニュースのチェック

こうした自発的な学習の証拠を提示することで、「口先だけでなく、本気でこの分野に挑戦したいのだな」という熱意が伝わり、採用担当者の心を動かすことができます。年収が一時的に下がる可能性も覚悟の上で、謙虚な姿勢で学ぶ意欲をアピールすることが重要です。

30代女性の転職で意識すべきこと

30代の女性は、結婚、出産、育児といったライフイベントとキャリアをどう両立させるかという、特有の課題に直面することがあります。転職活動においても、この点を意識した準備が必要です。

面接でライフプランについて質問されることもありますが、嘘をつく必要はありません。正直に話す誠実さは大切です。ただし、「制度を利用したい」という権利の主張と受け取られないような伝え方の工夫が求められます。

例えば、「将来的に出産も考えていますが、産休・育休後も早期に復帰し、これまでの経験を活かして長期的に御社に貢献していきたいと考えております」というように、長期的な貢献意欲とセットで伝えることがポイントです。

また、企業を選ぶ際には、制度の有無だけでなく、実際に産休・育休の取得実績がどれくらいあるか、復帰後に活躍している女性社員がいるかといった「実績」を確認することが非常に重要です。口コミサイトや面接の逆質問などを活用して、女性が働きやすい環境が本当に整っているのかを見極めましょう。

転職回数が多い場合

転職回数が多いと、採用担当者に「忍耐力がないのでは」「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすいのは事実です。この懸念を払拭することが、選考を突破するための鍵となります。

ポイントは、これまでのキャリアを振り返り、一見バラバラに見える職歴の中に、一貫した「ストーリー」や「軸」を見出すことです。

例えば、「営業→マーケティング→商品企画」というキャリアだとしたら、「顧客のニーズを最前線で掴む(営業)経験を活かし、より多くの人に価値を届ける(マーケティング)手法を学び、最終的には顧客が本当に求める商品を自ら生み出す(商品企画)というキャリアを歩んできた」というように、すべての経験が繋がっていることを説明します。

それぞれの転職理由も、「人間関係が悪くて…」といったネガティブなものではなく、「〇〇のスキルを身につけるため」「より専門性を高めるため」といった前向きで一貫性のある理由を語れるように準備しましょう。そして、「これまでの経験の集大成として、御社で腰を据えて貢献したい」という強い意志を示すことで、採用担当者の不安を熱意で上回ることができます。

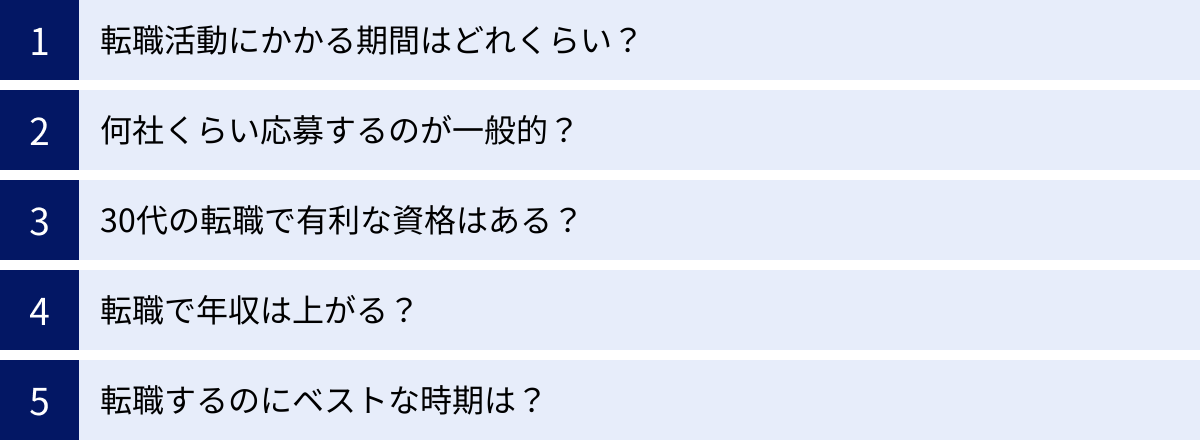

30代の転職に関するよくある質問

最後に、30代の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

転職活動にかかる期間はどれくらい?

一般的に、転職活動を開始してから内定を得て、退職するまでの期間は3ヶ月〜6ヶ月程度と言われています。

内訳としては、自己分析や書類準備に約1ヶ月、求人応募から面接、内定までに約1〜2ヶ月、内定後の退職交渉や引き継ぎに約1〜2ヶ月が目安です。ただし、これはあくまで平均的な期間であり、希望する職種や業界、個人の準備状況によって大きく異なります。ハイクラスのポジションや、慎重に活動を進める場合は、1年以上かかることも珍しくありません。焦らず、自分のペースで進めることが大切です。

何社くらい応募するのが一般的?

これも一概には言えませんが、一般的には10社〜20社程度応募する人が多いようです。転職エージェントのdodaが実施した調査では、転職成功者の平均応募社数は21.4社というデータもあります。(参照:doda「転職成功者の平均応募社数は何社?年代・職種別のデータも公開」)

ただし、重要なのは数よりも質です。やみくもに100社応募するよりも、本当に行きたいと思える企業を10社に絞り、一社一社に対して徹底的な企業研究と対策を行った方が、結果的に成功率は高まります。 まずは5社程度に応募してみて、書類選考の通過率や面接の感触を見ながら、応募戦略を調整していくのがおすすめです。

30代の転職で有利な資格はある?

「これさえ持っていれば絶対に有利」という万能な資格は存在しません。最も重要なのは、応募する職種や業界との関連性です。

例えば、経理職であれば日商簿記2級以上、不動産業界であれば宅地建物取引士(宅建)、ITエンジニアであれば基本情報技術者試験や各種ベンダー資格などは、専門性を示す上で強力な武器になります。また、外資系企業や海外と取引のある部署を目指すのであれば、TOEIC L&Rのスコア(一般的に730点以上が目安)は高く評価されます。

資格は、あくまであなたのスキルや知識を客観的に証明するための一つの手段です。資格取得を目指す場合は、自身のキャリアプランと照らし合わせ、本当に必要なものを見極めることが重要です。

転職で年収は上がる?

ケースバイケースですが、30代の転職で年収が上がる可能性は十分にあります。 特に、これまでの経験を活かして同業種・同職種に転職する場合や、より専門性の高いポジション、マネジメント職に就く場合は、年収アップが期待できます。

リクルートエージェントの調査では、30代で転職した人のうち、48.5%が年収アップを実現したというデータもあります。(参照:リクルートエージェント「転職で年収は上がる?年代・職種・業種別の昇給額と、年収を上げる方法」)

一方で、未経験の職種に挑戦する場合や、ワークライフバランスを重視して残業の少ない会社に移る場合などは、一時的に年収が下がることもあります。転職で何を最も重視するのか、自分の中の優先順位を明確にしておくことが、満足のいく結果に繋がります。 年収交渉は転職エージェントが得意とするところなので、積極的に相談してみましょう。

転職するのにベストな時期は?

求人数という観点で見ると、企業の採用活動が活発になる時期は、年度末に向けて人材を確保したい1月〜3月と、下半期が始まる前の8月〜10月と言われています。この時期は求人が増えるため、選択肢が広がる可能性があります。

しかし、転職における本当のベストタイミングは、「あなた自身が転職したいと思い、そのための準備が整った時」です。市場の動向に合わせようとして、準備不足のまま焦って活動を始めても良い結果には繋がりません。逆に、求人が少ないとされる時期でも、優良企業がピンポイントで募集をかけていることもあります。

市場動向はあくまで参考程度に留め、自身のキャリアプランや準備状況を最優先に、最適なタイミングで一歩を踏み出しましょう。