現代のビジネスにおいて、自社の商品やサービスを魅力的に見せる広告・宣伝活動は不可欠です。しかし、消費者を惹きつけたいあまり、事実と異なる表示や過度な景品を提供してしまうと、思わぬ法的リスクを負う可能性があります。その際に大きく関わってくるのが「景品表示法」です。

この法律は、事業者と消費者の双方にとって非常に重要でありながら、その内容は複雑で、どこからが違反になるのか判断が難しい側面もあります。特に近年では、SNSの普及に伴い「ステルスマーケティング(ステマ)」が規制対象になるなど、事業者が注意すべき点は増え続けています。

「知らなかった」では済まされない景品表示法。違反すれば、課徴金の支払いや行政処分だけでなく、長年かけて築き上げてきた企業の信頼を一夜にして失いかねません。

この記事では、景品表示法の基本的な考え方から、具体的な規制内容、違反した場合の罰則、そして違反を防ぐための対策まで、専門的な内容を初心者にも分かりやすく解説します。架空の違反事例を通して、どのような表示が問題となるのかを具体的に学び、自社の事業活動に潜むリスクを正しく理解していきましょう。

目次

景品表示法とは

景品表示法は、商品やサービスの広告・宣伝を行うすべての事業者にとって、事業活動の根幹に関わる重要な法律です。正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、その名の通り、「不当な表示」と「過大な景品類の提供」を規制することを目的としています。この法律は、消費者庁が所管しています。

ビジネスを行う上で、自社の商品やサービスをより良く見せたいと考えるのは自然なことです。しかし、その表現が行き過ぎて、消費者に誤解を与えてしまうと、公正な市場競争が損なわれるだけでなく、最終的には消費者自身の不利益につながります。景品表示法は、こうした事態を防ぎ、消費者が安心して商品やサービスを選べる環境を整えるために存在します。

この法律が対象とする「事業者」とは、法人か個人事業主かを問わず、商品やサービスを供給するすべての人を含みます。メーカーや販売店はもちろん、広告を制作する広告代理店、アフィリエイターやインフルエンサーも、表示内容によっては事業者に該当する可能性があるため、幅広い関係者がこの法律を理解しておく必要があります。

景品表示法の目的

景品表示法の根本的な目的は、「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為」を制限・禁止することにあります。言い換えれば、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、嘘や大げさな広告に惑わされることなく、自分自身の意思で、正しく比較検討して買い物ができる環境を守るための法律です。

消費者は、広告に書かれている品質、価格、性能といった情報を頼りに購入を決定します。もし、その情報が偽りであったなら、消費者は本来求めていたものとは違う商品を買わされることになり、経済的な損失を被ります。例えば、「最高級の素材を使用」と書かれていたのに実際は安価な素材だったり、「今だけ半額」と書かれていたのに実際はいつでもその価格だったりすれば、消費者は騙されたことになります。

このような不当な表示や、過大な景品で消費者の判断を歪めるような行為が横行すると、2つの大きな問題が生じます。

一つは、消費者の利益が損なわれることです。不当な表示を信じて質の低い商品や割高なサービスを購入してしまえば、消費者は直接的な不利益を被ります。

もう一つは、公正な競争が阻害されることです。真面目に、正直な表示で高品質な商品を提供している事業者が、嘘や大げさな広告で商品を売る事業者に負けてしまうような状況は、市場全体の健全性を損ないます。良い商品やサービスが正当に評価されず、不誠実な事業者が利益を得るような市場では、技術革新や品質向上のインセンティブも働きにくくなります。

景品表示法は、こうした問題を防ぐために、広告などの「表示」と、おまけなどの「景品類」に関するルールを定めています。この法律があるおかげで、事業者は定められたルールの下で公正に競争することができ、消費者は提供される情報を信頼して、より良い選択をすることが可能になるのです。

つまり、景品表示法は単に事業者を縛るための規制ではなく、消費者保護と公正な市場環境の維持という、社会経済の基盤を守るための重要な役割を担っているといえます。事業者は、この法律を遵守することが、法令遵守(コンプライアンス)の観点からだけでなく、長期的に消費者の信頼を獲得し、自社のブランド価値を高める上でも不可欠であることを理解しておく必要があります。

景品表示法が定める2つの大きな規制

景品表示法は、その目的を達成するために、大きく分けて2つの柱からなる規制を設けています。それが「不当な表示の禁止(表示規制)」と「過大な景品類の提供の禁止(景品規制)」です。この2つのルールを正しく理解することが、景品表示法を学ぶ上での第一歩となります。

① 不当な表示の禁止(表示規制)

表示規制は、商品やサービスの内容や取引条件について、消費者に誤解を与えるような不当な表示を禁止するものです。消費者が商品を選ぶ際の重要な判断材料となる広告や商品説明が、事実と異なっていたり、大げさであったりすることを防ぎます。この不当表示は、大きく3つの類型に分けられます。

優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優れていると消費者に誤認させる表示のことです。また、事実と異なり、競合他社の商品やサービスよりも著しく優れていると見せかける表示もこれに該当します。

要するに、「中身」について嘘をついたり、大げさに表現したりする行為が優良誤認表示にあたります。

【優良誤認表示の具体例】

- 素材や成分に関する虚偽表示: 外国産の牛肉であるにもかかわらず「国産和牛」と表示する。カシミヤの配合率が10%しかないセーターに「カシミヤ100%」と表示する。

- 性能や効果に関する根拠のない表示: 合理的な根拠がないにもかかわらず、健康食品について「飲むだけで痩せる」と断定的に表示する。空気清浄機について、特定のウイルスに対する効果を実証していないのに「ウイルスを99.9%除去」と表示する。

- 客観的根拠のないNo.1表示: 「顧客満足度No.1」と表示しているが、その根拠が自社に都合の良いアンケート結果(例:ごく一部の優良顧客のみを対象とした調査)に基づいている。

ここで特に注意が必要なのが「不実証広告規制」です。事業者が商品の性能や効果に関する表示を行った場合、消費者庁はその事業者に対して、表示の裏付けとなる「合理的な根拠」を示す資料の提出を求めることができます。もし、事業者が期間内に資料を提出できない場合、または提出された資料が合理的な根拠として認められない場合には、その表示は優良誤認表示とみなされます。

つまり、「表示内容が正しいことを証明する責任」は、事業者側にあるのです。「効果があるはずだ」という思い込みだけで広告を出すことはできず、表示する前に、客観的で信頼できるデータを用意しておく必要があります。この「合理的根拠」は、専門家や専門機関による客観的な調査・試験結果など、誰が見ても納得できるものであることが求められます。

有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格やその他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示のことです。競合他社のものより著しくお得であるかのように見せかける表示も含まれます。

こちらは、「価格や取引条件」について消費者を欺く行為が対象です。

【有利誤認表示の具体例】

- 不当な二重価格表示: 「通常価格10,000円のところ、今だけ5,000円!」と表示しているが、実際にはその「通常価格10,000円」で販売された実績がほとんどない。これは、架空の価格を比較対象にすることで、不当に割引率を高く見せかける行為です。

- 限定・特典に関する虚偽表示: 「期間限定」「今だけ増量」と表示しているが、実際にはキャンペーン終了後も同じ条件で販売を続けている。

- 取引条件に関する誤認表示: 「月々1,000円から!」と大きく表示し、消費者を惹きつけるが、実際にはその価格が適用されるための複雑な条件(例:高額なオプション加入が必須、適用は最初の数ヶ月だけなど)が、目立たない場所に小さく記載されている。

特に「二重価格表示」には厳格なルールがあります。過去の販売価格を比較対照価格として用いる場合、その価格で「相当期間」販売されていた実績が必要です。安易に「メーカー希望小売価格」や「通常価格」といった表現を使うと、有利誤認表示と判断されるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

その他の誤認されるおそれのある表示

優良誤認表示と有利誤認表示のほかに、一般消費者に誤認される可能性が高い特定の表示について、内閣総理大臣が個別に指定し、規制しています。これらは特定の業界や商品で問題となりやすい表示であり、以下の6つが定められています。

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示: 果汁が全く入っていない、または5%未満の飲料に、果実のイラストや写真を使用するなどして、あたかも多くの果汁が含まれているかのように見せかける表示。

- 商品の原産国に関する不当な表示: 日本国内で製造された部品を海外で組み立てただけの商品に「日本製」と表示するなど、原産国を偽る表示。

- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示: ローンなどの融資費用について、実質年率を明示しないなど、消費者が返済総額を誤認するような表示。

- 不動産のおとり広告に関する表示: 実際には取引できない(契約済み、存在しないなど)物件を広告に掲載し、客を呼び寄せ、別の物件を勧める行為。

- おとり広告に関する表示: 不動産以外の商品やサービスで、実際には購入できない(在庫が極端に少ないなど)商品を広告し、来店を促す行為。

- 有料老人ホームに関する不当な表示: 事業者が提供するサービス内容や施設の設備、人員配置などについて、実際と異なる表示をすること。

これらの表示は、消費者の誤解を招きやすい類型として特に注意が喚起されています。自社の事業がこれらのいずれかに該当する場合は、より一層の注意が必要です。

② 過大な景品類の提供の禁止(景品規制)

景品規制は、事業者が商品やサービスの販売にあたって提供する「景品類」の最高額や総額に上限を設けることで、過度な景品による不健全な競争を防ぐためのルールです。

景品が豪華すぎると、消費者は商品の品質や価格ではなく、景品の魅力だけで購入を決めてしまう可能性があります。そうなると、事業者は商品やサービスの中身を良くする努力よりも、いかに豪華な景品を付けるかという競争に陥りがちです。これは、優良誤認表示と同様に、消費者の合理的な商品選択を妨げ、事業者間の公正な競争を歪める原因となります。

景品類とは

まず、景品表示法でいう「景品類」が何を指すのかを正確に理解する必要があります。景品類とみなされるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

- 顧客を誘引するための手段として: 新規顧客の獲得やリピート購入の促進など、顧客を惹きつけることを目的としていること。

- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する: 商品の購入やサービスの利用、来店などを条件として提供されること。

- 物品、金銭その他の経済上の利益: 物品や現金だけでなく、商品券、割引券、ポイント、旅行への招待など、金銭的価値のあるもの全般を指します。

この定義から、「値引き」や「アフターサービス」は、原則として景品類には含まれません。これらは取引の実質的な内容そのものと見なされるためです。ただし、正常な商慣習に照らして値引きとは認められないようなものは、景品類と判断される可能性があります。

景品規制の種類と上限額

景品規制は、景品の提供方法によって大きく3つの種類に分けられ、それぞれ上限額が定められています。また、これらの規制の対象外となる「オープン懸賞」も存在します。

| 景品規制の種類 | 提供方法 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |

|---|---|---|---|

| 一般懸賞 | くじ引き、コンテストなど、偶然性や優劣によって提供相手を決める方法。 | 取引価額の20倍。ただし、上限は10万円。 | 懸賞に係る売上予定総額の2%。 |

| 共同懸賞 | 複数の事業者が共同で実施する懸賞(商店街の福引など)。 | 30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3%。 |

| 総付景品(ベタ付け) | 商品の購入者や来店者全員に「もれなく」提供する方法。 | 取引価額1,000円未満の場合:200円 取引価額1,000円以上の場合:取引価額の10分の2 |

制限なし |

| オープン懸賞 | 商品の購入やサービスの利用を条件とせず、誰でも応募できる懸賞(新聞やWebサイトのクイズなど)。 | 規制対象外 | 規制対象外 |

参照:消費者庁「景品規制の概要」

- 一般懸賞: 最も一般的な懸賞形態です。「商品購入者の中から抽選で100名様に旅行券プレゼント」といったキャンペーンがこれにあたります。景品の最高額は10万円、総額はキャンペーン対象商品の売上予定総額の2%までと定められています。

- 共同懸賞: 商店街の福引や、特定の地域の複数店舗が合同で実施するスタンプラリーなどが該当します。一般懸賞よりも多くの事業者が参加するため、上限額が少し高く設定されています。

- 総付景品(ベタ付け): 「商品を買うともれなくクリアファイルがもらえる」「来店者全員に粗品を進呈」といったケースです。購入や来店をすれば必ずもらえるため、懸賞とは区別され、「総付(そうづけ)景品」と呼ばれます。景品の上限額は、取引価額に応じて決まります。

- オープン懸賞: 商品の購入などを条件としないため、「取引に付随」するという要件を満たしません。したがって、景品表示法の規制対象外となり、景品の価額に法的な上限はありません。

事業者は、キャンペーンを企画する際に、その内容がどの種類の景品規制に該当するのかを正確に判断し、定められた上限額を遵守する必要があります。

【2023年10月施行】ステルスマーケティング(ステマ)規制とは

インターネット、特にSNSの普及は、企業のマーケティング手法を大きく変化させました。その中で、「インフルエンサーマーケティング」のように第三者の口コミを活用する手法が一般化する一方、「ステルスマーケティング(ステマ)」が社会的な問題として浮上しました。これを受け、2023年10月1日から、景品表示法においてステルスマーケティングが明確に規制の対象となりました。

これは、景品表示法の歴史の中でも特に大きな改正の一つであり、すべての事業者、特にWebマーケティングに関わる担当者はその内容を正確に理解しておく必要があります。

ステルスマーケティングの定義

景品表示法におけるステルスマーケティングは、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と定義されています。より分かりやすく言えば、「企業(事業者)の広告・宣伝であるにもかかわらず、それを隠して、あたかも消費者やインフルエンサーといった第三者が自発的に発信した、公平な感想や口コミであるかのように見せかける行為」を指します。

なぜステマが問題なのでしょうか。それは、消費者の意思決定プロセスを根本から歪めてしまうからです。

消費者は、企業からの公式な広告よりも、同じ消費者や信頼する専門家・インフルエンサーからの「本音の口コミ」を重視する傾向があります。ステマは、この消費者心理を悪用します。消費者は、それが中立的な意見だと信じて参考にしますが、実際には事業者の意向が働いた「広告」です。これにより、消費者は商品やサービスについて客観的で正しい評価ができなくなり、自主的かつ合理的な選択が阻害されてしまいます。

また、ステマが横行すると、正直に「これは広告です」と明示して活動している事業者やインフルエンサーが不利益を被り、広告市場全体の信頼性が低下するという問題も引き起こします。このような背景から、消費者を保護し、公正な競争環境を維持するために、ステマは景品表示法上の「不当表示」の一種として規制されることになりました。

規制の対象となる表示

では、具体的にどのような表示がステマ規制の対象となるのでしょうか。規制対象と判断されるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

- 事業者が表示内容の決定に関与したと認められること

- 事業者の表示であることが、一般消費者にとって分かりにくくなっていること

要件1:事業者の表示であること(事業者が内容の決定に関与)

これは、その表示が客観的に見て、事業者の意思に基づいて行われたものであるかどうかを指します。たとえインフルエンサーや一般消費者の名義で投稿されていても、実質的に事業者がその内容をコントロールしていれば、「事業者の表示」と見なされます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 事業者が、インフルエンサーやアフィリエイターに対し、金銭や物品などの対価を提供し、特定の商品やサービスに関する情報を発信させる場合。

- 事業者が、表示内容について具体的な指示(例:「この機能の良さを強調してください」「ネガティブなことは書かないでください」など)を行っている場合。

- ECサイトのレビューにおいて、自社の従業員に身分を隠して高評価の口コミを投稿させる場合。

一方で、事業者が無償で商品サンプルを提供しただけで、その後の情報発信(投稿するかしないか、投稿内容など)を完全に個人の自由に委ねている場合は、事業者の表示とはみなされない可能性もあります。しかし、その境界線は曖昧であり、誤解を避けるためにも慎重な運用が求められます。

要件2:事業者の表示であることが不明瞭であること

これは、要件1を満たす「事業者の表示」であるにもかかわらず、その事実が消費者に伝わっていない状態を指します。事業者の広告・宣伝であることを、消費者がはっきりと認識できるような表示がなされていない場合に、この要件を満たすことになります。

【ステマ規制に違反する可能性が高い例】

- インフルエンサーが企業から依頼を受けて商品をSNSで紹介しているが、「#PR」「#広告」といった表記が一切ない。

- 「広告」という表示はあるものの、大量のハッシュタグの中に紛れ込ませたり、非常に小さな文字で記載したりするなど、意図的に分かりにくくしている。

- アフィリエイトプログラムを利用したブログ記事で、それが広告収入を得るためのリンクであることが明記されていない。

逆に、規制に違反しないためには、事業者の表示であることを明瞭に、かつ消費者が認識しやすい方法で表示する必要があります。消費者庁のガイドラインでは、以下のような表記が推奨されています。

- 「広告」「プロモーション」「PR」「宣伝」といった文言を明確に記載する。

- これらの文言を、表示の冒頭など、消費者がすぐに認識できる場所に配置する。

- 動画の場合は、冒頭やテロップ、音声などで、繰り返し広告であることを伝える。

重要なのは、「社会通念上、事業者の表示であることが一般消費者にとって明らか」といえるかどうかです。曖昧な表現や隠すような表示は避け、誰が見ても広告であることが一目で分かるように配慮することが、ステマ規制を遵守する上で最も重要なポイントとなります。

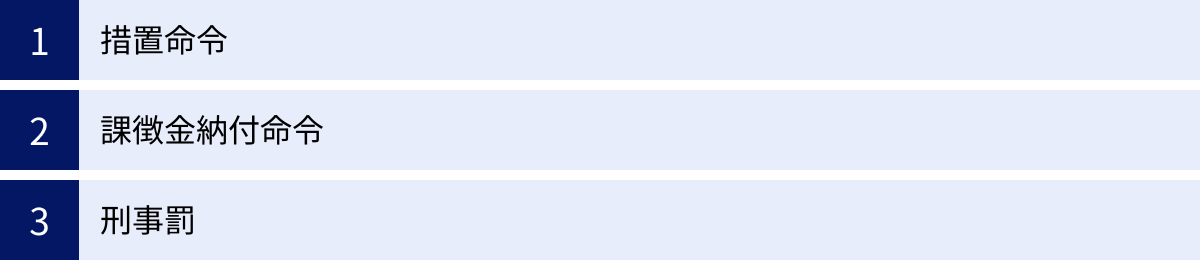

景品表示法に違反した場合の罰則

景品表示法に違反する行為が発覚した場合、事業者は厳しいペナルティを受けることになります。その内容は、行政指導や行政処分にとどまらず、金銭的な制裁や、悪質なケースでは刑事罰にまで及ぶ可能性があります。これらの罰則は、企業の経済的基盤だけでなく、社会的な信用にも深刻なダメージを与えるため、決して軽視できません。

措置命令

景品表示法違反が認められた場合、消費者庁や都道府県は事業者に対して「措置命令」という行政処分を下します。これは、違反行為を是正し、再発を防止するための命令であり、通常、以下の内容が含まれます。

- 違反行為の差止め: 現在行っている不当な表示や過大な景品提供を直ちに中止することが命じられます。

- 違反行為が再び行われることを防止するための措置: 再発防止策を具体的に策定し、社内体制を整備することが求められます。例えば、景品表示法に関する従業員研修の実施や、広告表示のチェック体制の構築などが挙げられます。

- 一般消費者への周知徹底: 違反の事実を、新聞広告や自社ウェブサイトへの掲載などを通じて、一般消費者に広く知らせることが命じられます。これを「公示」といいます。

- その他必要な事項: 上記以外にも、違反を是正するために必要な措置が命じられることがあります。

措置命令の最も大きな影響は、違反の事実が企業名とともに公表されることです。消費者庁のウェブサイトで公表されるほか、報道機関によってニュースとして取り上げられることも少なくありません。これにより、「あの会社は消費者を騙すような表示をしていた」というネガティブなイメージが広がり、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく傷つきます。一度失った信用を回復するには、多大な時間と労力が必要となります。

課徴金納付命令

優良誤認表示や有利誤認表示といった不当表示を行った事業者に対しては、措置命令に加えて「課徴金納付命令」が下されることがあります。これは、不当表示によって不当に得た利益を国庫に納付させる、金銭的な制裁措置です。

課徴金の額は、原則として、違反行為が行われた期間中における対象商品・サービスの売上額の3%と定められています。ただし、事業規模によってはこの率が調整されることもあります。

【課徴金の計算式(原則)】

課徴金額 = 対象商品・サービスの売上額 × 3%

対象期間は、違反行為をしていた期間で、最大で3年間遡ります。仮に、月商1,000万円の商品で1年間、不当表示を続けていた場合、単純計算で以下のようになります。

1,000万円 × 12ヶ月 × 3% = 360万円

売上規模が大きければ大きいほど、課徴金の額も莫大なものになります。過去には、数億円単位の課徴金が課された事例も存在します。

ただし、課徴金には減免制度があります。消費者庁による調査が始まる前に、事業者が自ら違反の事実を報告(自主申告)した場合、課徴金の額が50%減額されます。この制度は、事業者の自主的な是正を促すためのものであり、万が一違反に気づいた場合には、迅速かつ誠実な対応が求められることを示唆しています。

なお、2023年10月に施行されたステルスマーケティング規制そのものには、直接の課徴金は定められていません。しかし、そのステマ表示の内容が、結果として商品の品質を誤認させる「優良誤認表示」や、取引条件を誤認させる「有利誤認表示」に該当すると判断された場合には、課徴金の対象となり得ます。

刑事罰

景品表示法には、行政処分だけでなく刑事罰も規定されています。これは、特に悪質な違反に対する最終的な制裁手段と位置づけられています。

刑事罰が科される可能性があるのは、主に以下のようなケースです。

- 消費者庁や都道府県から下された措置命令に違反(不服従)した場合。

- 優良誤認表示の根拠資料の提出を求められた際に、資料を提出しなかったり、虚偽の資料を提出したりした場合。

これらの違反に対しては、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科される可能性があります。さらに、違反行為者が法人の代表者や従業員であった場合、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても「3億円以下の罰金」が科されるという、両罰規定が設けられています。

実際に刑事罰に至るケースは多くはありませんが、行政の命令を無視するなど、極めて悪質と判断された場合には、厳しい刑事責任を問われる可能性があることを示しています。これは、景品表示法の遵守が、事業者にとって単なる努力目標ではなく、法的な義務であることを強く裏付けるものです。

具体例で学ぶ!景品表示法違反の主なパターン

法律の条文だけを読んでも、具体的にどのような行為が違反にあたるのかイメージしにくいかもしれません。ここでは、これまでに解説した規制内容に基づき、架空の違反事例をパターン別に紹介します。自社の広告やプロモーション活動と照らし合わせながら、リスクがないか確認してみましょう。

優良誤認表示の違反事例

【ケース1:根拠のない効果を謳う健康食品】

- 違反内容: ある健康食品会社が、自社の新製品サプリメントの広告で「科学が証明!飲むだけで、無理な運動や食事制限なしに1ヶ月で-10kgの減量効果!」と大々的に宣伝した。ウェブサイトには、特定の利用者の「個人の感想です」という小さな注釈付きの体験談が掲載されているのみで、表示された効果を裏付ける客観的かつ合理的なデータは存在しなかった。

- 問題点: 「飲むだけで痩せる」という効果は、消費者の購入意欲を強く刺激しますが、それを裏付ける合理的な根拠がなければ優良誤認表示にあたります。個人の体験談は、万人に当てはまる効果を保証するものではなく、科学的根拠にはなり得ません。「科学が証明」と謳いながらその実証データがない点も、消費者に著しい誤解を与える悪質な表示といえます。

【ケース2:客観性のないNo.1表示】

- 違反内容: ある英会話スクールが、自社のウェブサイトやパンフレットに「受講生満足度No.1!選ばれてます!」という表示を掲載。しかし、その根拠となっていたのは、自社が実施したアンケートで、退会者や成績不振者を除き、継続中の優良な受講生だけに回答を依頼した結果だった。

- 問題点: No.1表示は、消費者に「最も優れたサービスである」という強い印象を与えます。そのため、その順位付けには客観的で公正な調査・比較が求められます。このケースのように、調査対象を自社に都合よく限定したり、比較の範囲や調査機関を明記しなかったりするNo.1表示は、実態よりも著しく優良であると誤認させるものであり、優良誤認表示に該当する可能性が非常に高いです。

有利誤認表示の違反事例

【ケース1:実態のない二重価格表示】

- 違反内容: あるアパレルECサイトが、「当店通常価格 30,000円 → 特別セール価格 15,000円(50%OFF!)」と表示してジャケットを販売していた。しかし、実際には「当店通常価格」とされた30,000円で販売した実績は、サイト開設当初の1週間程度しかなく、その後はずっと15,000円、もしくはそれに近い価格で販売されていた。

- 問題点: 比較対象となる「通常価格」が、架空のものであったり、ごく短期間しか販売実績のない名目上のものであったりする場合、その価格を基準に割引率を算出すると、消費者は実際よりもはるかにお得であるかのような誤解をします。これは典型的な有利誤認表示です。二重価格表示を行うには、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であるなど、厳格な条件を満たす必要があります。

【ケース2:分かりにくい打ち消し表示】

- 違反内容: ある通信事業者が、スマートフォンの料金プランについて「衝撃価格!月々990円!」と広告で大きく表示。しかし、その価格が適用されるのは最初の1年間だけであり、かつ有料オプション5点の同時加入が必須であるという条件が、広告の下部に誰にも読めないような極めて小さな文字で記載されていた。

- 問題点: 消費者に有利な条件を大きく目立たせる一方で、その適用に必要な不利益な条件や制限事項を、意図的に分かりにくく表示する行為は「打ち消し表示」と呼ばれ、有利誤認表示とみなされることがあります。たとえ小さな文字で書いてあっても、それが消費者の誤認を打ち消すのに十分でないと判断されれば、違反となります。

ステルスマーケティングの違反事例

【ケース1:広告表記のないインフルエンサー投稿】

- 違反内容: ある化粧品メーカーが、新発売の美容液をPRするため、複数の美容系インフルエンサーに金銭を支払ってInstagramでの投稿を依頼した。その際、「新商品の良さが自然に伝わるように、#PR や #広告 といったハッシュタグは付けずに、普段の投稿と同じように紹介してください」と指示。インフルエンサーたちは指示通り、あたかも自腹で購入したお気に入りコスメであるかのように商品を絶賛する投稿を行った。

- 問題点: これは、事業者が表示内容の決定に関与(金銭提供と指示)しており、かつ、事業者の表示であることが不明瞭(広告表記がない)であるため、典型的なステルスマーケティング規制の違反事例です。消費者は、第三者の中立的な推奨だと誤認して購入を判断する可能性が高く、公正な選択が阻害されます。

おとり広告の違反事例

【ケース1:契約できない不動産物件】

- 違反内容: ある不動産会社が、自社のウェブサイトに、周辺相場よりも家賃が著しく安く、駅近で築浅という、非常に条件の良い賃貸マンションの情報を掲載していた。多くの問い合わせがあったが、実際に来店した客には「申し訳ありません、その物件はたった今、申し込みが入ってしまいました。ですが、こちらの物件でしたらご紹介できます」と言い、条件の劣る別の高額な物件を勧めていた。実際には、広告に掲載されていた好条件の物件は、最初から存在しない架空のものだった。

- 問題点: 実際には取引できない、または取引する意思のない商品やサービスを広告に掲載し、それを見せエサ(おとり)として顧客を誘引する行為は、「おとり広告」として禁止されています。消費者の時間と労力を無駄にさせるだけでなく、市場の信頼を著しく損なう悪質な行為です。

景品表示法に違反しないための3つの対策

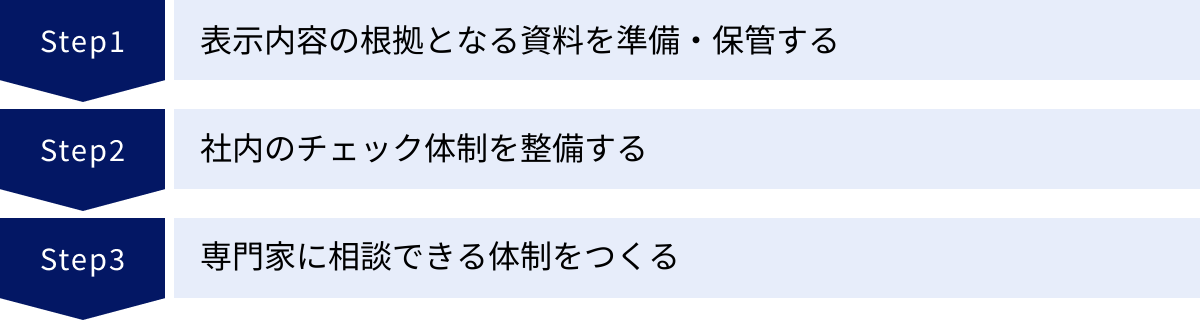

景品表示法への違反は、意図的なものだけでなく、「知らなかった」「うっかりしていた」というケースでも発生します。違反を未然に防ぎ、健全な事業活動を続けるためには、組織全体でコンプライアンス意識を高め、具体的な対策を講じることが不可欠です。ここでは、すべての事業者が取り組むべき3つの重要な対策を紹介します。

① 表示内容の根拠となる資料を準備・保管する

これは、特に優良誤認表示を防ぐための最も基本的かつ重要な対策です。商品の効果や性能、品質、あるいはNo.1表示など、消費者の購入判断に影響を与える表示を行う際には、必ずその内容を裏付ける客観的な証拠、すなわち「合理的根拠」を、広告を出す前に用意しておく必要があります。

【合理的根拠となり得る資料の例】

- 試験・調査による客観的なデータ: 公的な試験機関や信頼できる第三者機関、あるいは自社で実施した、学術的に認められた方法による性能試験や実証実験の結果。

- 専門家、専門機関、専門団体の見解: その分野の権威ある専門家や学会などが公表している見解や論文。

- 学術文献: 関連分野の信頼できる学術論文や文献。

- アンケート調査の結果: No.1表示や満足度などを表示する場合、調査対象の選定方法、設問内容、調査期間、調査主体などが公正かつ客観的であることが求められます。恣意的な調査は根拠として認められません。

重要なのは、これらの根拠資料を、いつでも消費者庁から提出を求められた際に速やかに提示できるよう、整理して保管しておくことです。「不実証広告規制」により、表示の正しさを立証する責任は事業者側にあります。根拠がない、あるいは根拠が不十分なまま表示を行ってしまうことは、最も避けなければならないリスクです。

「この表現なら大丈夫だろう」という安易な自己判断は禁物です。表示しようとしている内容一つひとつについて、「その根拠は何か?」と自問し、客観的な資料に基づいて判断する習慣を組織全体で徹底することが求められます。

② 社内のチェック体制を整備する

景品表示法違反のリスクは、広告やマーケティングの担当者だけが気をつけていれば防げるものではありません。商品開発、法務、営業など、複数の部門が関わる全社的な課題として捉え、組織的なチェック体制を構築することが極めて重要です。

【チェック体制整備の具体的な取り組み】

- 複数人・複数部門によるチェックフローの確立:

広告クリエイティブやキャンペーン企画が、担当者一人の判断で世に出ることがないよう、必ず複数の目を通す承認フローを制度化します。例えば、「マーケティング担当者が作成 → 法務部門が法的リスクをチェック → 部門長が最終承認」といった多重のチェック体制が有効です。これにより、個人の知識不足や思い込みによるミスを防ぎます。 - 社内ガイドラインの作成と周知:

景品表示法に関して、自社のビジネスに特化した「OK表現・NG表現」の具体例をまとめたガイドラインを作成し、全従業員がいつでも参照できるようにします。特に二重価格表示のルールやNo.1表示の条件、ステマ規制における「広告」の明示方法など、間違いやすいポイントを具体的に記載することが効果的です。 - 定期的な社内研修の実施:

景品表示法は、ステマ規制のように時代に合わせて改正されていきます。最新の法令や違反事例、ガイドラインの変更点などを学ぶための研修を定期的に実施し、全従業員の知識をアップデートし続けることが重要です。新入社員研修や管理職研修のプログラムに組み込むことも有効でしょう。研修を通じて、コンプライアンスを軽視することが企業にどれほどの損害をもたらすかを共有し、組織全体の意識を高めます。

これらの体制を整えることで、特定の個人の責任に依存するのではなく、組織として景品表示法違反のリスクを管理・低減させることができます。

③ 専門家(弁護士など)に相談できる体制をつくる

社内でのチェック体制をどれだけ強化しても、法解釈が難しいグレーなケースや、過去に前例のない新しいマーケティング手法など、内部だけでは判断に迷う場面は必ず出てきます。そのような場合に備え、景品表示法に精通した外部の専門家(弁護士など)に、いつでも相談できる体制を整えておくことを強く推奨します。

特に、以下のような場面では、専門家のレビューを受けることが賢明です。

- 大規模な広告キャンペーンを実施する前

- 新商品・新サービスのローンチにあたり、その効果・効能を訴求する広告を作成する際

- インフルエンサーマーケティングやアフィリエイトなど、ステマ規制に関わる施策を行う場合

- これまでにない斬新な景品企画を検討している場合

専門家への相談には当然コストがかかります。しかし、景品表示法に違反した場合に被る措置命令による信用の失墜、高額な課徴金、事業機会の損失といったダメージを考えれば、それはリスクを回避するための必要不可欠な投資といえます。問題が発生してから弁護士に駆け込むよりも、問題が発生しないように事前にリーガルチェックを受ける方が、結果的にコストをはるかに低く抑えられます。

顧問弁護士契約を結ぶ、あるいはスポットで相談できる弁護士を探しておくなど、自社の規模や状況に合わせて、すぐに専門家の助言を仰げるルートを確保しておきましょう。

もし景品表示法に違反してしまった場合の対応

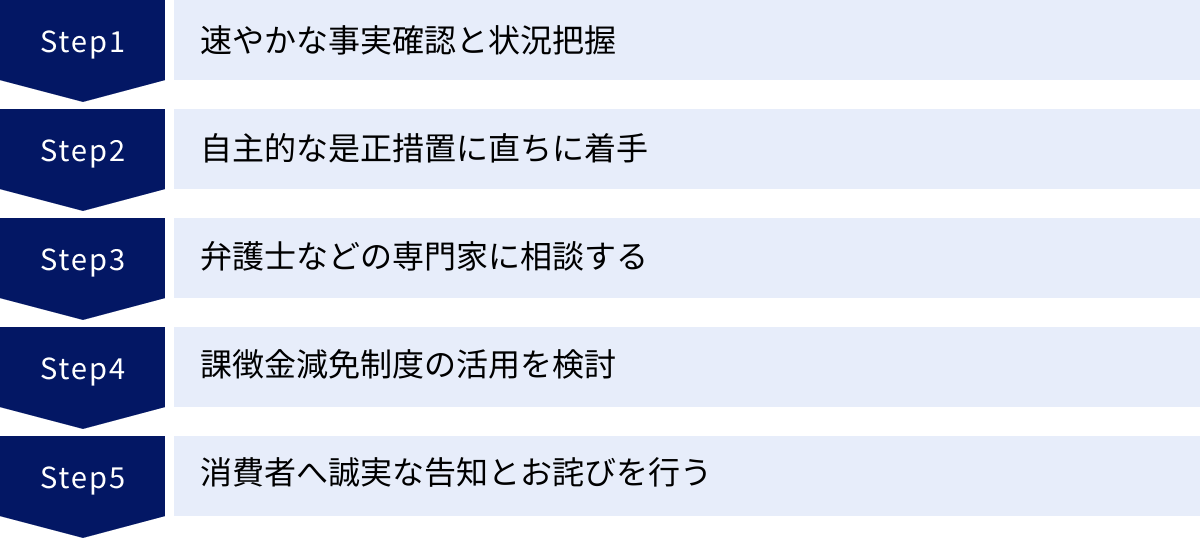

どれだけ注意深く対策を講じていても、人的ミスや認識の齟齬などから、意図せず景品表示法に違反してしまう可能性はゼロではありません。万が一、自社の表示や景品提供に違反の疑いが生じた場合、その後の対応が企業の将来を大きく左右します。パニックにならず、冷静かつ迅速に対応することが何よりも重要です。

まず取るべき行動は、速やかな事実確認と状況把握です。どの広告の、どの表現が、景品表示法のどの条文に抵触する可能性があるのかを正確に特定します。社内の関係者からヒアリングを行い、時系列や経緯を整理しましょう。この段階で、曖昧な情報に基づいて行動することは事態を悪化させる可能性があるため、客観的な事実の収集に徹します。

次に、違反の事実またはその可能性が高いと判断された場合は、直ちに自主的な是正措置に着手します。

- 違反表示の修正・削除: ウェブサイト上の該当箇所を修正または削除し、テレビCMや印刷物などの広告を速やかに停止します。

- 景品提供の中止: 過大な景品提供を行っている場合は、キャンペーンを即時中止します。

これらの初動対応と並行して、弁護士などの専門家に相談し、今後の対応方針について法的な助言を仰ぐことが不可欠です。専門家は、事態の深刻度を客観的に評価し、行政への対応や消費者への告知など、最善の道筋を示してくれます。

ここで重要な選択肢となるのが、消費者庁が設けている「課徴金減免制度(自主申告制度)」の活用です。これは、消費者庁の調査が開始される前に、事業者が自ら違反の事実を報告した場合、課徴金の額が一律で50%減額されるという制度です。この制度を利用するには、所定の様式で報告書を提出する必要があります。違反を隠蔽しようとせず、自ら正直に申告することが、結果的に金銭的なダメージを軽減することにつながります。

また、状況に応じて、消費者への誠実な告知とお詫びも必要になります。自社のウェブサイトなどを通じて、違反の事実、原因、そして今後の再発防止策を真摯に説明することで、傷ついた信頼を少しでも回復する努力が求められます。

最も避けるべきは、違反の事実を隠蔽しようとすることです。隠蔽は、いずれ発覚した際に事態をさらに悪化させ、措置命令や課徴金がより重くなるだけでなく、企業の社会的信用を完全に失墜させる最悪の選択肢です。過ちを犯してしまった際には、それを真摯に認め、迅速かつ誠実に対応することこそが、企業として信頼を回復するための唯一の道といえるでしょう。

景品表示法に関する相談先

景品表示法に関する疑問や、自社の表示が違反にあたらないか不安に思った場合、どこに相談すればよいのでしょうか。事業者や消費者が利用できる公的な相談窓口が存在します。

消費者庁

景品表示法の所管官庁である消費者庁は、事業者からの相談を受け付ける窓口を設けています。表示や景品に関する具体的な疑問について、最も専門的な回答を得られる場所といえます。

消費者庁のウェブサイトには、景品表示法に関する詳細なガイドラインやQ&A、過去の違反事例などが豊富に掲載されており、まずはこれらの情報を確認するだけでも多くの疑問が解消できます。

また、消費者庁には「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」が設置されています。これは、景品表示法に違反している疑いのある表示や広告を見つけた際に、誰でも情報を提供できる窓口です。事業者自身が競合他社の不当表示に気づいた場合や、消費者が不審な広告を見つけた場合などに利用できます。寄せられた情報は、消費者庁が調査を行う際の重要な端緒となります。

参照:消費者庁「景品表示法」

各都道府県の担当部署

景品表示法の執行権限の一部は、消費者庁から各都道府県にも委任されています。そのため、各都道府県の消費生活センターや商工労働局などの担当部署も、事業者からの相談窓口となっています。

特に、地元に根差して事業を展開する中小企業にとっては、国の機関である消費者庁よりも、身近な都道府県の窓口の方が相談しやすい場合があります。自社の事業所が所在する都道府県のウェブサイトを確認し、景品表示法の担当部署を調べてみるとよいでしょう。

これらの公的機関は、一般的な法解釈や制度の概要について教えてくれますが、個別の広告表現が「絶対に違反しない」とお墨付きを与えてくれるわけではありません。最終的な表示内容の責任は、あくまで事業者自身にあります。そのため、公的な相談窓口の活用と並行して、前述の弁護士など外部専門家への相談体制を整えておくことが、より確実なリスク管理につながります。

まとめ

景品表示法は、単なる広告のルールにとどまらず、消費者の権利を守り、公正な市場競争を維持するための社会的な基盤です。事業者にとっては、遵守すべき重要な法律であると同時に、誠実な事業活動を通じて消費者の信頼を獲得するための指針ともいえます。

この記事で解説したように、景品表示法の規制は「不当な表示の禁止(表示規制)」と「過大な景品類の提供の禁止(景品規制)」の二大柱から成り立っています。特に、商品の実態を偽る「優良誤認表示」、価格や条件で欺く「有利誤認表示」、そして近年厳格化された「ステルスマーケティング規制」は、すべての事業者が正しく理解し、細心の注意を払うべきポイントです。

違反した場合の代償は、措置命令や課徴金といった直接的なペナルティだけでなく、ブランドイメージの低下や顧客離れといった、事業の根幹を揺るがす深刻なダメージにつながりかねません。

このようなリスクを回避するためには、

- 表示内容の根拠となる資料を事前に準備・保管すること

- 法務部門を含む社内のチェック体制を整備すること

- 判断に迷う場合は専門家に相談できる体制を整えること

といった予防策を、組織全体で徹底することが不可欠です。

消費者は、ますます賢明になり、誠実な企業を厳しく見極めるようになっています。景品表示法の遵守は、もはや単なる守りのコンプライアンスではなく、消費者の信頼という最も価値ある資産を築き上げるための、攻めの企業戦略の一環であるといえるでしょう。