現代のビジネス環境において、「ブランディング」という言葉の重要性は日に日に高まっています。多くの企業が自社の価値を高め、厳しい市場競争を勝ち抜くためにブランディング戦略に取り組んでいます。しかし、「ブランディングとは具体的に何をすることなのか」「マーケティングと何が違うのか」「どのように進めれば成功するのか」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、ブランディングの基本的な概念から、その目的、メリット・デメリット、具体的な戦略の進め方、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。専門的なフレームワークや役立つツールも紹介しながら、ブランディングの本質に迫ります。

この記事を読めば、ブランディングが単なるロゴやデザインの話ではなく、企業の未来を創る経営戦略そのものであることが理解できるでしょう。 ぜひ、自社の持続的な成長を実現するための第一歩として、本記事の内容をご活用ください。

目次

ブランディングとは

ブランディングとは、一体何を指すのでしょうか。多くの人がロゴマークの作成やおしゃれな広告をイメージするかもしれませんが、それはブランディングのほんの一部に過ぎません。本質はもっと深く、広範囲にわたる活動です。ここでは、ブランディングの定義、目的、そして現代においてなぜこれほどまでに重要視されるのかを掘り下げていきます。

企業の価値を高めるための活動全般

ブランディングとは、企業や商品、サービスが持つ独自の価値を定義し、それをターゲット顧客や社会に正しく伝え、共感を得ることで、顧客の心の中に好意的で特別なイメージを築き上げるための、戦略的な活動全般を指します。その語源は、自家の家畜と他家の家畜を区別するために「焼印(Brand)」を押したことにあると言われています。現代のブランディングも、この「他との識別」という本質は変わりません。

しかし、現代における「識別」は、単に名前やロゴで区別するだけではありません。顧客がそのブランド名を見たり聞いたりしたときに、心の中に想起する「イメージ」「信頼」「期待」「感情」といった無形の価値の総体を築き上げることが目的です。

例えば、「安全性と卓越した技術を誇る自動車メーカー」「飲むだけで特別な時間を過ごせるコーヒーショップ」「革新的で洗練されたデザインのスマートフォン」といったイメージは、一朝一夕に作られるものではありません。これらはすべて、企業が長年にわたり、製品開発、広告宣伝、店舗デザイン、顧客対応、従業員の振る舞いなど、あらゆる顧客との接点(タッチポイント)で一貫したメッセージを発信し続けた結果、築き上げられたものです。

つまり、ブランディングは、企業の哲学やビジョンを核として、組織のあらゆる活動を通じて「自社らしさ」を体現し、顧客との間に強固な信頼関係を構築していくプロセスそのものなのです。それは、目に見えるデザイン要素だけでなく、目に見えない企業文化や従業員の意識といった内部的な要素(インナーブランディング)まで含まれる、極めて包括的な経営戦略と言えるでしょう。

ブランディングの目的

企業が多大な時間とコストをかけてブランディングに取り組む目的は、単に「有名になること」や「イメージを良くすること」だけではありません。その最終的なゴールは、企業の持続的な成長と利益の最大化にあります。そのゴールを達成するために、ブランディングは以下のような具体的な中間目標を掲げます。

- 競合他社との差別化:

市場にモノやサービスが溢れる現代では、機能や品質だけで他社と差をつけることが難しくなっています(コモディティ化)。ブランディングは、独自の価値観やストーリーといった「情緒的価値」を提供することで、「価格は少し高いけれど、このブランドが好きだから選ぶ」という状況を作り出し、価格競争から脱却する強力な武器となります。 - 顧客ロイヤルティの醸成:

ブランディングによって顧客がブランドに愛着や信頼(ロイヤルティ)を抱くと、彼らは単なるリピーターではなく「ファン」になります。ファンとなった顧客は、継続的に商品を購入してくれるだけでなく、SNSなどを通じて自発的に良い口コミを広めてくれる「アンバサダー」のような存在になり、新たな顧客を呼び込む好循環を生み出します。 - 利益率の向上:

強いブランドは、顧客に対して価格以上の価値を提供していると認識されます。そのため、安易な値下げに頼ることなく、適正な価格で商品やサービスを提供できます。これにより、価格決定権を自社でコントロールしやすくなり、安定した収益と高い利益率を確保することに繋がります。 - あらゆる企業活動の円滑化:

確立されたブランドの信頼性は、顧客だけでなく、様々なステークホルダーに良い影響を与えます。「あの会社なら信頼できる」という評価は、優秀な人材の獲得(採用ブランディング)、金融機関からの資金調達、他社との業務提携、株主からの支持など、あらゆるビジネスシーンで有利に働きます。

これらの目的は相互に関連し合っており、ブランディング活動を通じて、企業は強力で持続可能な競争優位性を築くことができるのです。

なぜ今ブランディングが重要なのか

現代のビジネス環境において、ブランディングの重要性はかつてないほど高まっています。その背景には、大きく分けて3つの社会的な変化が存在します。

第一に、「情報化社会の進展とモノの飽和」です。インターネットとスマートフォンの普及により、誰もがいつでもどこでも膨大な情報にアクセスできるようになりました。消費者は、日々、無数の広告や商品情報に晒されています。このような情報過多の状況下では、ありきたりなメッセージはすぐに埋もれてしまい、誰の記憶にも残りません。数ある選択肢の中から自社を選んでもらうためには、一貫性のある強力なメッセージで、顧客の心に深く刻まれる「意味のある存在」になる必要があります。 これこそがブランディングの役割です。

第二に、「価値観の多様化と共感の重視」です。現代の消費者は、単にモノの機能的価値(便利さ、安さなど)だけで購買を決定するわけではありません。特にミレニアル世代やZ世代といった若い層を中心に、その企業がどのような理念を持ち、社会に対してどのような貢献をしているのか(CSRやSDGsへの取り組みなど)、そのブランドを持つことが自分の価値観やライフスタイルに合っているか、といった「共感的価値」や「自己表現価値」を重視する傾向が強まっています。企業は自社の姿勢や世界観を明確に打ち出し、消費者の「共感」を得ることが、選ばれるための必須条件になりつつあるのです。

第三に、「SNSの普及によるコミュニケーションの変化」です。Facebook, X (旧Twitter), InstagramなどのSNSは、企業と消費者の関係を大きく変えました。企業は一方的に情報を発信するだけでなく、消費者と双方向のコミュニケーションを取ることが可能になりました。同時に、消費者が発信する口コミ(UGC: User Generated Content)の影響力は、企業発信の広告を凌ぐほどになっています。ポジティブなUGCを自然発生的に生み出し、ブランドの評判を広めてもらうためには、日頃から顧客との良好な関係を築き、愛されるブランドになっておくことが不可欠です。これもまた、ブランディングの重要な役割と言えるでしょう。

これらの変化は、企業がもはや「良いモノを作って宣伝すれば売れる」という時代ではないことを示しています。顧客の心に深く根ざし、長期的な信頼関係を築くブランディングこそが、不確実な未来を生き抜くための最も重要な経営資産なのです。

ブランディングとマーケティングの違い

「ブランディング」と「マーケティング」は、ビジネスの現場で頻繁に使われる言葉ですが、その意味を混同してしまっているケースが少なくありません。両者は密接に関連し合っていますが、その目的、アプローチ、対象、時間軸において明確な違いがあります。この違いを正しく理解することは、効果的な戦略を立てる上で非常に重要です。

| 項目 | ブランディング | マーケティング |

|---|---|---|

| 目的 | 企業のファンを創造し、長期的な信頼関係を構築する | 商品・サービスの販売を促進し、短期的な売上を向上させる |

| アプローチ | 価値観や世界観を伝え、共感を得る(PULL戦略) | 顧客に商品情報を届け、購買を直接的に促す(PUSH戦略) |

| 対象 | 全てのステークホルダー(顧客、従業員、株主、社会など) | 主に見込み客、顧客 |

| 時間軸 | 長期的(数年〜数十年単位) | 短〜中期的(日、週、月、四半期単位) |

| ゴール | 持続的な企業成長、ロイヤルティの確立 | 売上目標の達成、顧客獲得 |

| 比喩 | 畑を耕し、良い土壌を作ること | 育った作物を収穫すること |

目的とアプローチの違い

最も本質的な違いは、その目的にあります。マーケティングの主な目的は、「売ること」です。市場調査、広告宣伝、販売促進(セールやキャンペーン)といった手法を用いて、顧客の購買意欲を刺激し、具体的なアクション(購入、問い合わせなど)を引き出すことを目指します。これは、顧客に直接働きかけて「刈り取る」アプローチ、いわば「PUSH戦略」に近い考え方です。

一方、ブランディングの主な目的は、「好きになってもらうこと」「選ばれる理由を作ること」です。企業の理念やストーリー、世界観を伝え、顧客に共感してもらうことで、心の中にポジティブなイメージを育んでいきます。これは、顧客を自然に惹きつける「育てる」アプローチ、いわば「PULL戦略」と言えます。マーケティングが「How to sell(いかに売るか)」を追求するのに対し、ブランディングは「Why they buy(なぜ彼らが買うのか)」の根源的な理由を創り出す活動です。

例えば、新商品の発売時にテレビCMを大量に投下したり、Web広告でターゲットユーザーに直接アプローチしたりするのは、マーケティング活動です。それに対して、企業の環境保護への取り組みを発信したり、創業者の哲学を伝えるコンテンツを作成したりするのは、ブランディング活動の一環です。前者は直接的な売上を狙い、後者は企業のファンを増やし、長期的な信頼を築くことを目的としています。

対象とする範囲の違い

アプローチの違いは、対象とする範囲の違いにも繋がります。マーケティング活動が主に焦点を当てるのは、「見込み客」や「既存顧客」です。彼らに対して、いかにして商品やサービスの魅力を伝え、購入へと導くかが中心的な課題となります。

それに対して、ブランディングが対象とする範囲ははるかに広く、顧客だけでなく、従業員、株主、取引先、金融機関、地域社会といった、企業を取り巻くすべてのステークホルダー(利害関係者)を含みます。

例えば、従業員に対して自社のビジョンや価値を浸透させる活動は「インナーブランディング」と呼ばれます。従業員が自社ブランドに誇りを持ち、その価値を体現するようになれば、顧客へのサービス品質が向上し、結果的に外部からのブランドイメージ(アウターブランディング)も向上します。また、株主や投資家に対して誠実な情報開示を行い、企業の将来性への信頼を醸成することも、重要なブランディング活動です。このように、ブランディングは企業のあらゆる関係者との良好な関係を築くことを目指す、全方位的な活動なのです。

時間軸の違い

目的とアプローチの違いから、評価される時間軸も大きく異なります。

マーケティング施策は、比較的短〜中期的な視点で評価されることが多くあります。広告キャンペーンの効果はコンバージョン率やCPA(顧客獲得単価)で測定され、セール施策の結果は期間中の売上高で明確に把握できます。このように、マーケティングは投資対効果(ROI)が比較的見えやすく、PDCAサイクルを早く回すことが求められます。

一方、ブランディングは長期的な視点が不可欠です。人の心の中に信頼や愛着といった感情を育むには、一貫した活動を粘り強く、何年、時には何十年という単位で続ける必要があります。その効果は、売上のようにすぐさま数字に表れるとは限りません。ブランド認知度の変化や顧客ロイヤルティの指標(NPSなど)で測ることはできますが、その成果が企業の収益に結びつくまでには時間がかかります。

ブランダディングは「畑を耕し、良い土壌を作ること」、マーケティングは「その土壌で育った作物を収穫すること」と例えるとしっくりくるかもしれません。肥沃な土壌(強いブランド)がなければ、いくら収穫の技術(マーケティング手法)を磨いても、やがて作物は育たなくなってしまいます。逆に、素晴らしい土壌があっても、収穫しなければ実りを得ることはできません。

このように、ブランディングとマーケティングは役割が異なりますが、対立するものではなく、相互に補完し合う車の両輪のような関係です。強力なブランディングによって築かれた信頼は、マーケティング活動の効果を飛躍的に高めます。 「あの会社の商品なら間違いない」というブランドイメージがあれば、広告のクリック率や成約率は向上し、マーケティング効率は格段に良くなるのです。企業の持続的な成長のためには、両方の視点を持ち、統合的に戦略を推進していくことが不可欠です。

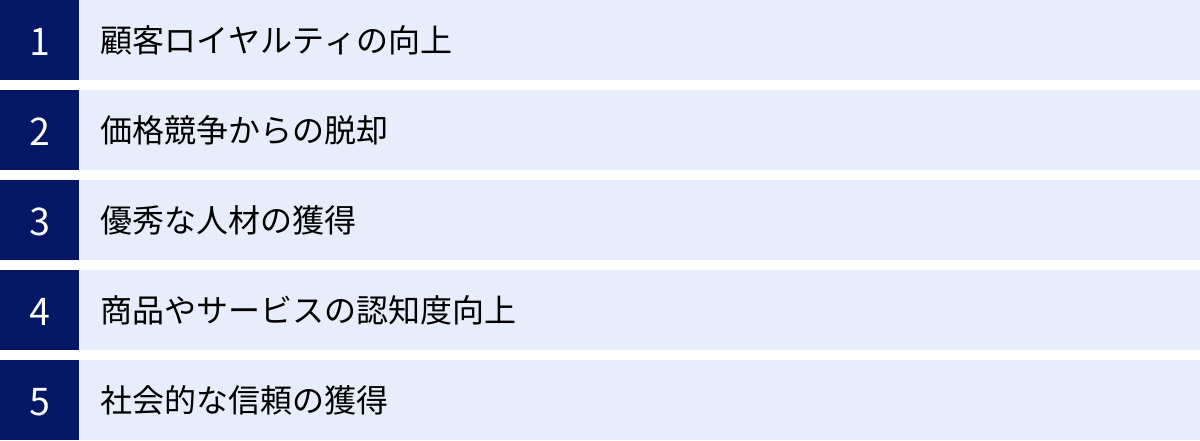

ブランディングの主なメリット5つ

時間とコストをかけてブランディングに取り組むことで、企業はどのような恩恵を受けられるのでしょうか。強力なブランドを構築することは、単にイメージが良くなるだけでなく、経営に直結する具体的で多大なメリットをもたらします。ここでは、ブランディングがもたらす主要な5つのメリットについて、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

① 顧客ロイヤルティの向上

ブランディングがもたらす最大のメリットの一つが、顧客ロイヤルティの向上です。 顧客ロイヤルティとは、顧客が特定のブランドや企業に対して抱く「信頼」や「愛着」のことを指します。これは、単に商品を繰り返し購入する「リピート行動」とは一線を画す、より深い心理的な結びつきです。

ブランディングを通じて、企業は自社の製品やサービスが持つ機能的な価値(性能、品質など)だけでなく、その背景にあるストーリーや哲学、世界観といった情緒的な価値を顧客に伝えます。顧客がその価値観に共感したとき、「このブランドは自分のためのものだ」「このブランドを持っている自分が好きだ」と感じるようになります。こうして、顧客は単なる消費者から、ブランドを応援し、共に成長していく「熱心なファン」へと変わっていくのです。

ファンになった顧客は、以下のような好ましい行動をとるようになります。

- 継続的な購入: 多少の価格差や競合の新製品が登場しても、ブランドへの愛着から離れることなく、指名買いを続けてくれます。これにより、企業の収益は安定します。

- ポジティブな口コミの拡散: 自分の好きなブランドを、友人や知人、あるいはSNSを通じて積極的に推奨してくれます。企業が発信する広告よりも信頼性の高い「生の声」は、新たな顧客を呼び込む強力な力(UGC: User Generated Content)となります。

- アップセル・クロスセルへの貢献: 新商品やより高価格帯の商品が出た際も、「あのブランドが出すものなら間違いない」という信頼から、積極的に試してくれる傾向があります。これにより、顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)が向上します。

このように、顧客ロイヤルティの向上は、安定的で持続可能なビジネスの基盤を築く上で、極めて重要な要素となります。

② 価格競争からの脱却

市場に類似品が溢れ、機能や品質での差別化が困難になると、企業は顧客を引きつけるために価格競争に陥りがちです。しかし、値下げ合戦は企業の利益率を圧迫し、体力を消耗させるだけで、持続的な成長には繋がりません。

ブランディングは、この消耗戦から抜け出すための最も有効な戦略です。 強いブランドは、顧客の心の中に「このブランドだからこその価値」を確立しています。その価値は、機能やスペックといった物理的なものさしでは測れない、独自の魅力です。

例えば、一杯数百円のコーヒーと、一杯千円近くする高級ホテルのラウンジのコーヒーを考えてみましょう。原材料の原価には、そこまで大きな差はないかもしれません。しかし、後者には「洗練された空間」「上質なサービス」「特別な時間を過ごしているという高揚感」といった、ブランドが提供する無形の価値が付加されています。顧客は、その価値に対して喜んで対価を払うのです。

このように、ブランデディングは「価格」ではなく「価値」で選ばれる状況を作り出します。 顧客が「高くても、これが欲しい」と感じるようになれば、企業は価格決定権を自社で握ることができ、適正な利益を確保しながら事業を運営できます。これは、ブランドが企業にもたらす、非常に大きな経済的メリットと言えるでしょう。

③ 優秀な人材の獲得

企業の成長を支える最も重要な資源は「人材」です。少子高齢化による労働人口の減少が進む現代において、優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。こうした状況下で、「採用ブランディング」の重要性が増しています。

採用ブランディングとは、求職者に対して自社を「働きたい」と思える魅力的な職場として認識してもらうための活動です。給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、「この会社で働くことに誇りが持てるか」「自分の価値観と合っているか」「社会に貢献できるか」といった点が、求職者、特に若い世代にとって重要な判断基準となっています。

強いブランドを持つ企業は、採用市場においても大きなアドバンテージを持ちます。

- 応募の質と量の向上: 企業のビジョンやカルチャーが明確に伝わっているため、それに共感した質の高い人材が自然と集まりやすくなります。結果として、採用コストの削減にも繋がります。

- 入社後のミスマッチ防止: ブランドイメージと実際の職場環境のギャップが少ないため、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐことができます。これは、従業員のエンゲージメントを高め、早期離職率の低下に貢献します。

- 従業員のエンゲージメント向上: 従業員は「社会的に評価の高い、魅力的な企業の一員である」という誇りを持ち、仕事へのモチベーションが高まります。

つまり、ブランディングは社外の顧客だけでなく、社内の従業員や未来の従業員に対しても強力に作用し、企業の組織力を根底から強化するのです。

④ 商品やサービスの認知度向上

一貫性のあるブランディング活動は、商品やサービスの認知度を効率的に高める効果があります。

ブランドを構成する要素、例えばロゴ、ブランドカラー、キャッチコピー、特定の書体、ジングル(音)などを、あらゆる顧客接点(テレビCM、Webサイト、SNS、商品パッケージ、店舗など)で繰り返し、統一感を持って露出し続けることで、それらの要素が顧客の記憶に深く刷り込まれていきます。

すると、顧客は街中でロゴを見かけただけで、あるいは特徴的な色使いを見ただけで、瞬時にそのブランドを認識できるようになります(ブランド想起)。この「パッと見てわかる」状態は、情報過多の現代において非常に重要です。

さらに、強力なブランドを一つ確立すると、その傘下で展開される新商品や新サービスにも良い影響が及びます。これを「ハロー効果(後光効果)」と呼びます。例えば、ある信頼性の高い電子機器メーカーが新しいスマートフォンを発売した場合、多くの顧客は「あのメーカーが出すのだから、きっと性能も品質も良いだろう」と、発売前から好意的な期待を抱きます。この期待感は、新商品の初期の普及を大きく後押しし、マーケティング活動を有利に進めることを可能にします。

⑤ 社会的な信頼の獲得

ブランディングは、企業が社会の一員として活動していく上での「信頼」という無形の資産を築きます。この信頼は、顧客との関係だけでなく、ビジネスを円滑に進める上で不可欠な、あらゆるステークホルダーとの関係構築に寄与します。

例えば、以下のような場面でブランドの信頼性が力を発揮します。

- 金融機関との関係: 財務状況だけでなく、「社会的に信頼されている誠実な企業」というブランドイメージは、融資審査などにおいてポジティブな影響を与える可能性があります。

- 他社とのアライアンス: 業務提携や協業を検討する際、相手企業のブランドイメージや評判は重要な判断材料となります。「あの信頼できる企業と組みたい」と思われることは、新たなビジネスチャンスを創出します。

- BtoB取引: 法人向けのビジネスにおいても、取引先の選定では、製品のスペックや価格と同等かそれ以上に、企業の信頼性や安定性が重視されます。「安心して長く付き合える会社か」という問いに対する答えが、ブランドイメージなのです。

- 危機管理(クライシスコミュニケーション): 万が一、不祥事や事故が発生してしまった場合でも、日頃から誠実な企業活動を通じて社会的な信頼を築いていれば、ダメージを最小限に食い止め、信頼回復への道のりを早めることができます。

このように、ブランディングによって築かれた社会的な信頼は、企業の事業活動全般を支える強固な基盤となるのです。

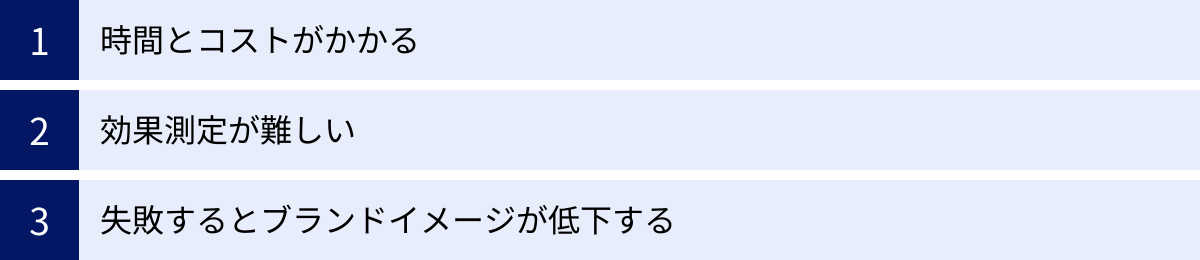

知っておきたいブランディングのデメリット3つ

ブランディングは企業に多くのメリットをもたらす強力な戦略ですが、その一方で、実行にあたって留意すべきデメリットやリスクも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、ブランディングを成功に導く鍵となります。ここでは、主な3つのデメリットを解説します。

① 時間とコストがかかる

ブランディングは、一朝一夕に成果が出るものではなく、長期的な視点と継続的な投資が不可欠です。 これが最大のデメリットであり、多くの企業がブランディングへの着手を躊躇する理由でもあります。

顧客の心の中に特定のイメージを築き、信頼関係を育むプロセスは、植物を育てるのに似ています。種をまき(戦略立案)、毎日水をやり(施策の実行)、雑草を取り除き(一貫性の維持)、じっくりと時間をかけて育てなければ、大きな果実を得ることはできません。数ヶ月、あるいは1年程度で劇的な変化を期待するのは現実的ではありません。多くの場合、目に見える成果が現れるまでには3年〜5年、あるいはそれ以上の期間が必要とされます。

この長期的な取り組みには、相応のコストも伴います。ブランディングにかかる費用は多岐にわたります。

- 調査・分析費用: 市場調査、競合分析、顧客インサイトの把握など、戦略の土台となる情報を得るための費用。

- コンサルティング費用: 外部の専門家の知見を借りる場合の費用。

- クリエイティブ制作費用: ブランドの根幹となるロゴ、タグライン、Webサイト、ブランドブックなどのデザイン・制作費用。

- 広告宣伝・PR費用: 構築したブランドを世の中に広めるためのメディア出稿費やPR活動費。

- 社内浸透のための費用: 従業員への研修やワークショップ、社内イベントなどの開催費用。

これらの投資は、短期的な売上に直接結びつかないことが多いため、特に経営層が短期的な成果を求める企業では、途中でプロジェクトが頓挫してしまうリスクがあります。ブランディングを成功させるためには、これが未来への重要な投資であるという経営トップの強いコミットメントと、全社的な理解が不可欠です。

② 効果測定が難しい

ブランディングのもう一つの大きな課題は、その効果を定量的に測定することが難しいという点です。

マーケティング施策であれば、「広告費100万円に対して、売上が500万円上がった」というように、投資対効果(ROI)を比較的明確に算出できます。しかし、ブランディングの成果である「ブランドイメージの向上」や「顧客ロイヤルティの高まり」といった無形の価値は、直接的な売上への貢献度を数字で示すことが困難です。

もちろん、ブランディングの効果を測るための指標は存在します。

- ブランド認知度調査: 「〇〇といえば、どの企業を思い浮かべますか?」といった質問で、ブランドの想起率を測る。

- NPS® (ネット・プロモーター・スコア): 「このブランドを友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問で、顧客ロイヤルティを測る。

- 指名検索数: Googleなどの検索エンジンで、社名や商品名が直接検索される回数の推移を見る。

- SNS上のエンゲージメント: ブランドに関する投稿の「いいね」数、シェア数、ポジティブなコメントの割合などを分析する。

しかし、これらの指標はあくまで間接的なものであり、「これらの指標が向上したから、売上がいくら増えた」という直接的な因果関係を証明するのは容易ではありません。この効果測定の難しさが、社内(特に経理部門や営業部門)でブランディング活動の予算を獲得する際の障壁となることがあります。活動の意義を定性的に説明し続ける粘り強さと、複数の指標を組み合わせて多角的に効果を可視化しようとする工夫が求められます。

③ 失敗するとブランドイメージが低下する

ブランディングは諸刃の剣でもあります。一度確立したブランドイメージも、たった一つの過ちで一瞬にして崩れ去る危険性をはらんでいます。 そして、一度失った信頼を取り戻すには、それを築く以上の時間と労力、コストがかかります。

ブランドイメージを低下させるリスクには、主に以下のようなものがあります。

- 不祥事やネガティブな報道: 製品の欠陥隠し、データ改ざん、従業員の不適切な行動など、企業の倫理観を問われるような問題が発生すると、ブランドイメージは致命的なダメージを受けます。

- 不適切な情報発信(炎上): SNSの公式アカウントなどでの配慮に欠ける発言や、時代錯誤な広告表現などが、瞬く間に拡散され「炎上」し、ブランドを大きく毀損することがあります。

- 約束と現実の乖離: 広告では「お客様第一」を謳っているのに、実際の店舗やサポートセンターの対応が悪い、といったように、ブランドが掲げる約束(ブランドプロミス)と顧客が体験する現実(カスタマーエクスペリエンス)に大きなギャップがあると、顧客は裏切られたと感じ、強い不信感を抱きます。これは、何もしないよりも悪い結果を招きます。

- 一貫性の欠如: 発信するメッセージやデザイン、サービス内容などが頻繁に変わったり、部署ごとにバラバラだったりすると、顧客は「この会社が何をしたいのかわからない」と混乱し、明確なブランドイメージを築くことができません。

これらのリスクを回避するためには、日頃からコンプライアンス意識を高く持ち、全社でブランドコンセプトを共有し、すべての顧客接点において一貫した質の高い体験を提供するという、地道な努力が不可欠です。ブランディングとは、良いイメージを「作る」ことであると同時に、そのイメージを「守り続ける」ことでもあるのです。

ブランディングの主な種類

ブランディングと一言で言っても、その対象や目的によっていくつかの種類に分類されます。自社が抱える課題や目指す方向性に応じて、どのブランディングに注力すべきかを理解することが重要です。ここでは、主要な6つのブランディングの種類について、それぞれの特徴と役割を解説します。

| 種類 | 主な対象 | 目的 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|---|

| 企業ブランディング | 全てのステークホルダー | 企業全体の価値・信頼性の向上 | 経営理念の発信、IR活動、CSR活動、広報PR活動 |

| 商品・サービスブランディング | 顧客・見込み客 | 特定の商品の差別化、購買意欲の促進 | パッケージデザイン、ネーミング、広告宣伝、プロモーション |

| 採用ブランディング | 求職者、学生 | 優秀な人材の獲得、採用ミスマッチの防止 | 採用サイトの構築、社員インタビュー動画、職場環境の発信 |

| インナーブランディング | 従業員(役員、正社員、契約社員など) | 企業理念の浸透、従業員エンゲージメントの向上 | 社内報の発行、理念研修、クレドカード、社内イベント |

| アウターブランディング | 顧客、取引先、社会など社外全般 | 企業や商品の認知度・イメージ向上 | 広告、PR、Webサイト、SNS、顧客サポート、イベント開催 |

| セルフブランディング | 個人(経営者、フリーランス、会社員など) | 個人の価値・専門性の確立、信頼獲得 | SNSでの専門分野の発信、ブログ執筆、セミナー登壇、出版 |

企業ブランディング(コーポレートブランディング)

企業ブランディングは、企業そのものを一つのブランドとして捉え、その価値や信頼性を高めるための活動です。すべてのブランディング活動の土台となる、最も根幹的で包括的なブランディングと言えます。その目的は、顧客や消費者だけでなく、株主、投資家、取引先、従業員、地域社会といった、あらゆるステークホルダーに対して、企業の理念(ミッション・ビジョン・バリュー)や社会における存在意義を伝え、ポジティブなイメージを構築することにあります。

具体的な活動としては、経営理念の策定と発信、IR(インベスター・リレーションズ)活動を通じた投資家との対話、CSR(企業の社会的責任)活動やSDGsへの貢献、メディアとの良好な関係を築く広報PR活動などが挙げられます。強力な企業ブランドは、個別の商品ブランドを後押しし、組織全体の求心力を高め、社会的な信頼という強固な経営基盤を築きます。

商品・サービスブランディング(プロダクトブランディング)

商品・サービスブランディングは、特定のプロダクト(製品やサービス)に焦点を当てたブランディング活動です。その目的は、数ある競合製品の中から自社製品を選んでもらうため、独自の価値を付加し、差別化を図ることにあります。多くの消費者が「ブランディング」と聞いて、まず思い浮かべるのがこのタイプでしょう。

具体的な活動は多岐にわたります。覚えやすく、商品の特徴を伝えるネーミング、消費者の目を引き、世界観を表現するパッケージデザイン、ブランドの個性を凝縮したロゴマーク、商品の便益を端的に伝えるキャッチコピー、そしてテレビCMやWeb広告を通じた広告宣伝活動など、すべてが商品ブランディングの一環です。これらの要素を組み合わせることで、「この商品ならではの価値」を顧客の心に刻み込み、購買意欲を掻き立てます。

採用ブランディング

採用ブランディングは、「採用」という領域に特化したブランディング活動です。その目的は、求職者に対して自社を「魅力的な働く場所」として認識してもらい、自社の理念や文化に共感する優秀な人材を獲得することにあります。労働人口が減少する現代において、その重要性はますます高まっています。

具体的な活動としては、企業のビジョンや働く環境の魅力を伝える採用サイトやパンフレットの制作、実際に働く社員の声を届けるインタビュー記事や動画の公開、SNSを通じた日常的な職場風景の発信、インターンシップや会社説明会といったイベントの開催などがあります。単に待遇の良さをアピールするだけでなく、「この会社で働くことで、どのような成長ができるのか」「どのような社会貢献ができるのか」といった、仕事のやりがいや意義を伝えることが、求職者の心を動かす鍵となります。

インナーブランディング

インナーブランディングは、社内に向けて、つまり従業員を対象に行われるブランディング活動です。その目的は、企業の理念やビジョン、ブランドが目指す方向性を全従業員に深く理解・共感してもらい、日々の業務の中でその価値を体現してもらうことにあります。

どんなに素晴らしいブランドコンセプトを掲げても、それを顧客に届ける最前線にいる従業員が理解していなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。インナーブランディングは、アウターブランディング(社外向けの活動)を成功させるための土台作りと位置づけられます。

具体的な活動としては、企業の行動指針を記したクレドカードの配布、理念浸透のための研修やワークショップの実施、社内での成功事例を共有する社内報やイントラネットの活用、ビジョンを体現した従業員を称える表彰制度などが挙げられます。従業員のブランドへの誇りとエンゲージメントを高めることで、サービス品質の向上や組織の一体感醸成に繋がります。

アウターブランディング

アウターブランディングは、社外のステークホルダー、特に顧客や社会全般を対象に行われるブランディング活動です。一般的に「ブランディング」という言葉でイメージされる活動の多くが、このアウターブランディングに含まれます。その目的は、自社の企業や商品の認知度を高め、市場における好意的なイメージを確立することです。

広告宣伝、PR活動、WebサイトやSNSでの情報発信、店舗デザイン、顧客サポートの品質向上、展示会やセミナーなどのイベント開催など、顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)におけるコミュニケーション活動がアウターブランディングに該当します。重要なのは、これらの活動全体で、発信するメッセージやデザインのトーン&マナーに一貫性を持たせることです。これにより、顧客の心の中にブレのない、強力なブランドイメージを築くことができます。

セルフブランディング

セルフブランディングは、企業や商品ではなく、「個人」を対象としたブランディング活動です。その目的は、自分自身のスキル、経験、価値観、人柄などを効果的に発信し、特定の分野における専門家としての認知や信頼を獲得することにあります。

従来は経営者やフリーランス、専門家などに必要なものと考えられていましたが、SNSの普及や働き方の多様化により、一般の会社員にとってもその重要性が増しています。 自分の名前で信頼を築くことは、社内での評価向上、キャリアアップ、あるいは将来的な独立や転職において大きな武器となります。

具体的な活動としては、ブログやSNS(X, LinkedInなど)で専門知識や自身の考えを発信する、勉強会やセミナーに登壇して知見を共有する、書籍を出版する、メディアからの取材を受ける、などが挙げられます。「〇〇のことなら、あの人に聞けば間違いない」という評判を確立することが、セルフブランディングのゴールです。

ブランディング戦略の進め方【5ステップ】

効果的なブランディングは、思いつきや場当たり的な施策では実現しません。自社の現状を客観的に分析し、明確なゴールを設定した上で、計画的かつ段階的に実行していく「戦略」が不可欠です。ここでは、ブランディング戦略を構築し、実行に移すための基本的な5つのステップを、具体的なフレームワークも交えながら解説します。

① ステップ1:現状分析と環境理解

何よりもまず、スタート地点である「現在地」を正確に把握することから始めます。自社が置かれている市場環境、競合の動向、そして自社の強みと弱みを客観的に分析しなければ、進むべき正しい方向を見定めることはできません。この段階で役立つ代表的な分析フレームワークを3つ紹介します。

3C分析

3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」という3つの「C」の視点から事業環境を分析するフレームワークです。

- Customer(市場・顧客): 市場の規模や成長性はどうか? 顧客は誰で、何を求めているのか? 購買に至るプロセスや価値観はどのようなものか? アンケート調査やインタビューなどを通じて、顧客のニーズを深く理解します。

- Competitor(競合): 競合他社はどこか? 競合はどのような強みや戦略を持っているか? 競合のブランドは顧客にどう認識されているか? 競合のWebサイトや製品を分析し、その立ち位置を把握します。

- Company(自社): 自社の強み(技術力、企業文化、顧客基盤など)と弱みは何か? 経営理念やビジョンは何か? 自社は顧客や社会からどのように見られているか? 客観的な自己評価を行います。

この3つの視点から情報を整理することで、市場で成功するための鍵(KSF: Key Success Factor)や、自社が取るべき戦略の方向性が見えてきます。

PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境(外部環境)の変化が、自社にどのような影響を与えるかを分析するためのフレームワークです。「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの頭文字を取ったものです。

- Politics(政治): 法改正、税制の変更、政権交代、国際情勢などが事業に与える影響。

- Economy(経済): 景気の動向、金利、為替レート、物価の変動などが消費者の購買力に与える影響。

- Society(社会): 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、環境問題への意識の高まりなどが市場のニーズに与える影響。

- Technology(技術): 新技術の登場、イノベーション、情報通信技術の進化などが製品開発やマーケティング手法に与える影響。

これらのマクロな視点を持つことで、中長期的な事業機会や脅威を予測し、変化に対応できる柔軟なブランド戦略を立てることができます。

SWOT分析

SWOT分析は、これまで分析した内部環境と外部環境を整理し、戦略立案に繋げるためのフレームワークです。「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」の4つの要素に情報を分類します。

- 内部環境: Strengths(自社の強み)、Weaknesses(自社の弱み)

- 外部環境: Opportunities(市場の機会)、Threats(市場の脅威)

これらの4要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、より具体的な戦略オプションを導き出すことができます。

- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大化する戦略(積極攻勢)

- 強み × 脅威: 強みを活かして脅威を回避・克服する戦略(差別化)

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む戦略(弱点強化)

- 弱み × 脅威: 弱みと脅威による最悪の事態を回避する戦略(防衛・撤退)

② ステップ2:ブランドコンセプトの設計

現状分析で得られたインサイトをもとに、ブランドの核となる「コンセプト」を設計します。これは、「自社(あるいは商品)は何者で、誰に、どのような価値を提供するのか」という、ブランドの根幹を定義する非常に重要なプロセスです。

ブランドアイデンティティの確立

ブランドアイデンティティとは、「企業側が、顧客にこう思われたいと考える、ブランドの理想像」のことです。顧客が抱くイメージ(ブランドイメージ)と混同されがちですが、アイデンティティはあくまで企業が主体的に定義するものです。これには以下のような要素が含まれます。

- ミッション: 企業が社会において果たすべき使命。

- ビジョン: 企業が目指す未来の姿。

- バリュー: 企業が大切にする価値観や行動指針。

- ブランドパーソナリティ: ブランドを人に例えたときの性格(例:誠実、革新的、親しみやすいなど)。

- 提供価値: 顧客に提供する機能的・情緒的な便益。

これらの要素を言語化し、関係者全員が共有できる「ブランドの憲法」のようなものを作り上げることが、一貫したブランディング活動の基盤となります。

ターゲット顧客の明確化

「すべての人」に向けたブランドは、結局誰の心にも響きません。ブランドが最も価値を提供できる、理想的な顧客像(ターゲット)を明確に絞り込むことが重要です。ターゲット顧客の年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観、抱えている悩みなどを具体的に描き出した「ペルソナ」を設定すると、より解像度の高い戦略を立てやすくなります。誰に語りかけるのかが明確になることで、メッセージの内容やトーン&マナーも自ずと定まってきます。

③ ステップ3:具体的な施策の立案

ブランドコンセプトとターゲットが固まったら、それを顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)でどのように表現し、伝えていくか、具体的な施策に落とし込んでいきます。

ロゴやキャッチコピーの作成

ブランドのコンセプトを視覚的・言語的に象徴する要素を開発します。

- ロゴマーク: ブランドの世界観や個性を凝縮したシンボル。

- ブランドカラー: ブランドイメージを想起させる特定の配色。

- キャッチコピー/タグライン: ブランドの提供価値や約束を端的に表す言葉。

これらは、顧客がブランドを認知・記憶するための重要なフックとなります。

WebサイトやSNSでの発信

現代において、WebサイトやSNSはブランドの世界観を伝え、顧客とコミュニケーションを取るための中心的なプラットフォームです。

- Webサイト: ブランドストーリー、製品情報、企業理念などを網羅的に伝える「本拠地」としての役割。

- SNS (X, Instagram, Facebookなど): ターゲット層やブランドの個性に合ったプラットフォームを選び、日常的な情報発信やユーザーとの対話を通じて、親近感やエンゲージメントを高める。

すべてのチャネルでデザインや文章のトーン&マナーを統一し、一貫したブランド体験を提供することが極めて重要です。

広告やイベントの企画

ブランドの認知を広げ、顧客との関係を深めるための施策を企画します。

- 広告: テレビCM、Web広告、雑誌広告など、ターゲットに合わせたメディアを選定し、ブランドメッセージを届ける。

- イベント: 展示会、セミナー、体験会、ユーザーコミュニティの運営などを通じて、顧客にリアルなブランド体験を提供し、ファン化を促進する。

④ ステップ4:施策の実行と情報発信

立案した施策を、計画に沿って実行に移します。この段階で重要なのは、インナーブランディングとアウターブランディングを両輪で進めることです。社外への情報発信を開始する前に、まずは社内の従業員に対して新しいブランド戦略の背景や目的を丁寧に説明し、理解と共感を獲得する必要があります。従業員一人ひとりが「ブランドの伝道師」であるという意識を持つことが、施策の成功確率を大きく高めます。

⑤ ステップ5:効果測定と改善

ブランディングは「やりっぱなし」では意味がありません。実行した施策が、狙い通りに効果を上げているかを定期的に測定し、その結果をもとに戦略を改善していくPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回すことが不可欠です。

ステップ2で設定した目標(KPI)に対し、以下のような指標を用いて効果を測定します。

- 定量的データ: ブランド認知度、Webサイトのアクセス数、指名検索数、SNSのフォロワー数やエンゲージメント率、NPS®(顧客推奨度)など。

- 定性的データ: 顧客アンケートやインタビューで得られる生の声、SNS上の口コミの内容など。

これらのデータを分析し、「何が上手くいき、何が課題なのか」を明らかにします。そして、その知見を次の施策の立案(ステップ3)にフィードバックしていくことで、ブランドは時間をかけて着実に、より強いものへと磨き上げられていくのです。

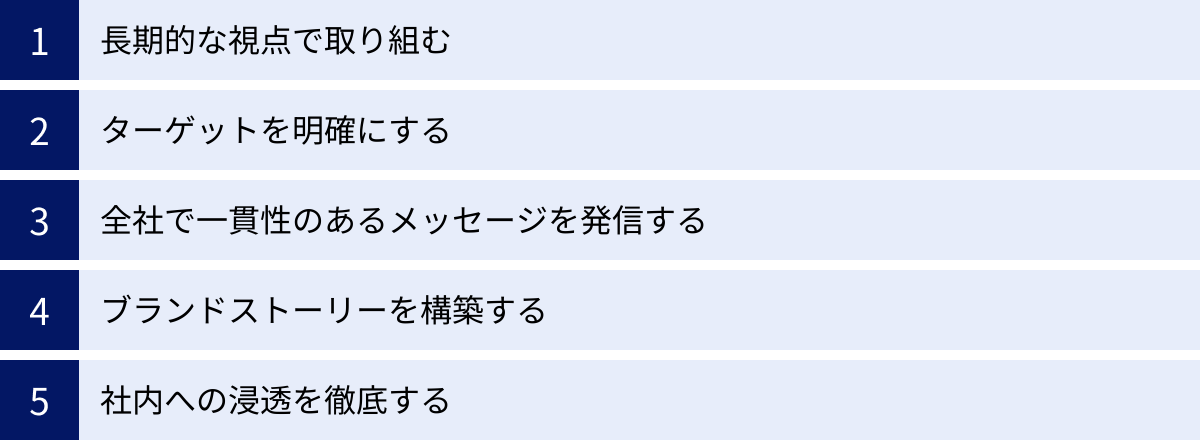

ブランディングを成功させるためのポイント

ブランディング戦略を成功に導くためには、戦略のステップを着実に踏むことに加えて、いくつかの重要な心構えや視点を持つことが不可欠です。これらは、ブランディング活動の根底に流れるべき「原則」とも言えるものです。ここでは、特に重要な5つのポイントを解説します。

長期的な視点で取り組む

ブランディングの成功を阻む最大の敵は「焦り」です。前述の通り、ブランディングは人の心に働きかける活動であり、その成果が表れるまでには長い時間がかかります。短期的な売上向上を目的とするマーケティング施策と同じ時間軸で評価してしまうと、「効果が出ていない」と判断され、活動が中断してしまう可能性があります。

ブランディングは、短期的なコストではなく、未来の収益を生み出すための長期的な投資であるという認識を、経営トップから現場の担当者まで、組織全体で共有することが何よりも重要です。市場の変化に対応するための軌道修正は必要ですが、ブランドの核となるコンセプトは安易に変えず、粘り強く、一貫した活動を継続する覚悟が求められます。企業の歴史に残るような強いブランドは、すべて例外なく、この「時間」という試練を乗り越えて築かれています。

ターゲットを明確にする

「より多くの人に知ってもらいたい」という思いから、つい「すべての人」をターゲットにしたくなるかもしれません。しかし、これはブランディングにおける典型的な失敗パターンです。八方美人なメッセージは、結局誰の心にも深く刺さることなく、輪郭のぼやけた曖昧なブランドイメージしか生み出しません。

成功するブランディングは、「誰に、何を伝えたいのか」を徹底的に絞り込みます。 自社が最も価値を提供でき、最も熱心なファンになってくれる可能性のある顧客層は誰なのかを見極め、その人たちに向けてメッセージを研ぎ澄ませていくのです。ターゲットを絞ることは、他の顧客を切り捨てることではありません。むしろ、コアなファンを確実に作ることによって、その熱量が周辺へと波及し、結果としてより広い層にブランドが認知されていくのです。「捨てる」勇気が、結果的に「得る」ことに繋がるのがブランディングの奥深さです。

全社で一貫性のあるメッセージを発信する

顧客は、様々な接点(タッチポイント)でブランドに触れます。Webサイト、広告、店舗、営業担当者との会話、カスタマーサポートへの問い合わせなど、その全てがブランド体験の一部です。これらの接点から発信されるメッセージや提供される体験にバラつきがあると、顧客は混乱し、ブランドに対する信頼を失ってしまいます。

例えば、広告では「革新的で先進的なイメージ」を打ち出しているのに、Webサイトのデザインが古かったり、店舗スタッフの対応がマニュアル通りで素っ気なかったりすれば、顧客は「言っていることとやっていることが違う」と感じるでしょう。

ブランディングを成功させるためには、マーケティング部門だけでなく、営業、開発、人事、顧客サポートなど、すべての部署がブランドの目指す姿を共有し、連携することが不可欠です。 これを実現するのが、前述したインナーブランディングの役割です。全社が一丸となって、あらゆるタッチポイントで「ブランドらしさ」を体現することで、顧客の心の中にブレのない強力なブランドイメージが築かれます。

ブランドストーリーを構築する

人は、単なる事実の羅列よりも、感情に訴えかける「物語(ストーリー)」に強く惹きつけられ、記憶します。製品のスペックや機能がいかに優れていても、それだけでは顧客の心を動かすことは難しい時代です。なぜこの事業を始めたのか、どのような困難を乗り越えてきたのか、この製品やサービスを通じて社会にどのような価値を提供したいのか。 こうした背景にある想いや情熱を物語として語ることで、ブランドは単なるモノやサービスの提供者から、共感できる個性を持った存在へと昇華します。

ブランドストーリーは、以下のような要素から構成されます。

- 創業の想い、企業の理念

- 製品開発の裏側にある苦労や秘話

- ブランド名やロゴに込められた意味

- 顧客と共に課題を解決したエピソード

これらのストーリーは、Webサイトの「私たちについて」のページや、オウンドメディア、SNS、あるいは経営者自身の言葉などを通じて発信されます。事実に裏打ちされた説得力のあるストーリーは、ブランドに深みと人間味を与え、顧客との間に強い感情的な絆を生み出します。

社内への浸透を徹底する

結局のところ、ブランドを体現するのは「人」です。 どんなに優れたブランド戦略を立て、洗練されたロゴや広告を作っても、最前線で顧客と接する従業員がそのブランドの価値を理解し、共感していなければ、本当の意味でのブランディングは成功しません。

従業員は、ブランドの「最初の顧客」であり、最も重要な「伝道師」です。 彼らが自社のブランドに誇りを持ち、「この会社で働けて嬉しい」「自分たちの仕事は社会の役に立っている」と心から感じられる状態を作ることこそ、最高のブランディングと言えるでしょう。

そのためには、インナーブランディングの活動を通じて、企業のビジョンやブランドコンセプトを繰り返し伝え、従業員が自分ごととして捉えられるような機会(研修、ワークショップ、対話会など)を設けることが重要です。従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)が高まれば、自然と顧客への対応は丁寧になり、提供するサービスの質も向上します。この内側から溢れ出るエネルギーこそが、顧客に伝わる最もパワフルなブランドメッセージとなるのです。

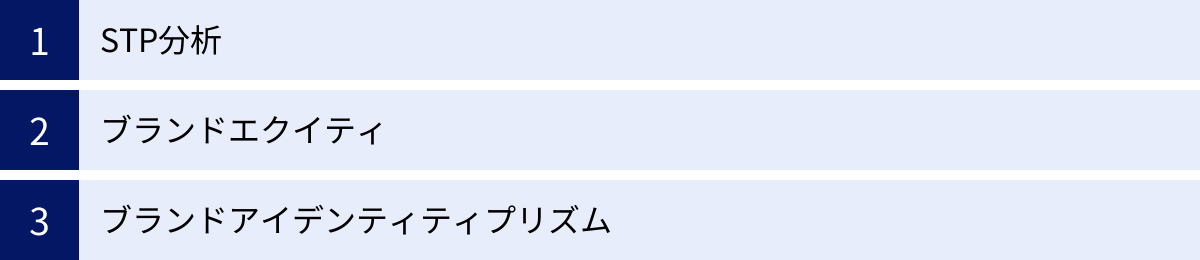

ブランディングに役立つフレームワーク

ブランディング戦略を論理的かつ体系的に進めるためには、先人たちが生み出してきた思考の「型」であるフレームワークを活用することが非常に有効です。フレームワークは、複雑な状況を整理し、思考の漏れやズレを防ぎ、チーム内での共通認識を形成するのに役立ちます。ここでは、ブランディングの各フェーズで特に役立つ3つの代表的なフレームワークを紹介します。

STP分析

STP分析は、マーケティングの第一人者であるフィリップ・コトラーが提唱した、マーケティング戦略の基本的なフレームワークですが、ブランディング戦略においても極めて重要です。「誰に(Targeting)、どのような立ち位置で(Positioning)、価値を提供するか」を明確にするために使用されます。

- S: Segmentation(セグメンテーション/市場細分化)

市場全体を、同じようなニーズや性質を持つ顧客グループ(セグメント)に分割するプロセスです。地理的変数(国、地域)、人口動態変数(年齢、性別、所得)、心理的変数(ライフスタイル、価値観)、行動変数(購買頻度、求めるベネフィット)などの切り口で市場を分け、全体像を把握します。 - T: Targeting(ターゲティング/ターゲット市場の選定)

細分化したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ収益性や成長性が見込める、魅力的な市場をターゲットとして選定するプロセスです。「誰に」を明確に絞り込むことで、その後の戦略がシャープになります。 - P: Positioning(ポジショニング/自社の立ち位置の明確化)

ターゲット市場において、競合他社と比べて自社の製品やサービスがどのような独自の価値を持つのか、その立ち位置(ポジション)を明確にするプロセスです。顧客の心の中に「〇〇といえば、このブランド」という、ユニークで魅力的なイメージを築くことを目指します。ポジショニングマップなどを作成し、価格や品質、機能、イメージなどの軸で競合との相対的な位置関係を可視化すると分かりやすくなります。

STP分析を行うことで、漠然とした市場の中から自社が戦うべき土俵を定め、独自の存在価値を定義することができます。これは、ブランドコンセプトを設計する上で不可欠な土台となります。

ブランドエクイティ

ブランドエクイティは、経営学者のデービッド・アーカーによって提唱された概念で、「ブランドが持つ資産価値の総体」を指します。ブランドエクイティを構成する要素を理解することは、自社のブランドがどのような資産を持っているのかを評価し、今後何を強化すべきかを考える上で役立ちます。アーカーは、ブランドエクイティを主に以下の4つの要素で構成されるとしています。

- ブランド認知(Brand Awareness):

顧客がそのブランド名をどの程度知っているか、という資産です。「純粋想起(ヒントなしでブランド名を思い出せる)」と「助成想起(ヒントがあれば思い出せる)」のレベルがあります。認知度が高ければ高いほど、顧客の購買選択肢に入りやすくなります。 - 知覚品質(Perceived Quality):

顧客がそのブランドの製品やサービスに対して抱いている「品質の高さ」に関する主観的な評価です。実際の品質とは異なり、あくまで顧客の心の中にあるイメージですが、これが購買決定や価格設定に大きな影響を与えます。 - ブランド・ロイヤルティ(Brand Loyalty):

顧客がそのブランドに対して抱く忠誠心や愛着の度合いです。ロイヤルティの高い顧客は、繰り返し購入してくれるだけでなく、他者にも推奨してくれるため、企業の安定収益の源泉となる最も重要な資産の一つです。 - ブランド連想(Brand Association):

顧客がブランド名から思い浮かべる、あらゆるイメージ(製品の属性、著名人、キャラクター、感情、原体験など)の集合体です。ポジティブで強力な連想を多く持つブランドは、それだけ強い個性を持ち、顧客に好まれやすくなります。

これらの要素を定期的に測定・評価することで、自社のブランド資産の健康状態を診断し、資産価値を高めるための具体的な戦略を立てることができます。

ブランドアイデンティティプリズム

ブランドアイデンティティプリズムは、フランスの経営学者ジャン・ノエル・カプフェレが提唱した、ブランドのアイデンティティ(ブランドが何者であるか)を多角的に定義するためのフレームワークです。ブランドを6つの側面から捉えることで、表面的ではない、深みのあるブランド人格を構築するのに役立ちます。

![ブランドアイデンティティプリズムの図(イメージ)]

(6つの要素が六角形を形成し、中心にブランドエッセンスがあるような図を想像してください)

- Physique(物理的側面):

ブランドの目に見える物理的な特徴。ロゴ、カラー、パッケージデザイン、製品の形状など。ブランドの「顔」となる部分です。 - Personality(個性):

ブランドを人に例えたときの性格や話し方、トーン&マナー。例えば「誠実で信頼できる」「革新的で witty」「親しみやすくフレンドリー」など。 - Culture(文化):

ブランドが生み出された背景にある組織文化や価値観。企業のルーツや国、創業者の哲学などがここに反映されます。 - Relationship(関係性):

ブランドと顧客との間に築かれる関係性。例えば、友人、師弟、パートナーなど、ブランドが顧客にとってどのような存在であるかを示します。 - Reflection(顧客の反映):

ブランドが想定している典型的なユーザー像(ターゲット顧客のイメージ)。「このブランドのユーザーは、こんな人だ」という外部からの見え方を定義します。 - Self-image(自己イメージ):

顧客がそのブランドを使うことで、自分自身をどう感じるか、どう見せたいかという内面的なイメージ。「このブランドを持つ自分は、洗練されている」「環境に配慮している」といった感覚です。

この6つの側面を一つひとつ言語化していくことで、ブランドの持つ多面的な魅力を整理し、より立体的で一貫性のあるブランドコンセプトを設計することが可能になります。

ブランディングに役立つおすすめツール

ブランディング戦略を効果的に実行し、その効果を測定するためには、様々なツールを活用することが有効です。ここでは、「認知度調査」「顧客の声の分析」「社内浸透」という3つの目的に分けて、役立つ代表的なツールを紹介します。

(※ツールの機能や特徴は、公式サイトの情報を基に記述しています。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

ブランド認知度調査ツール

自社のブランドが市場でどの程度知られているか、また、競合と比べてどのような位置にいるかを把握するためのツールです。

Google トレンド

Google トレンドは、特定のキーワード(ブランド名、商品名など)がGoogleでどれだけ検索されているか、その検索インタレストの推移を時系列で視覚的に確認できる無料のツールです。

- 主な機能: キーワードの検索人気度の推移比較、地域別のインタレスト表示、関連キーワードの表示。

- 活用例: 自社ブランド名の検索数が時間と共にどう変化しているか、競合ブランド名と比較してどうかを簡単に分析できます。新商品の発売や広告キャンペーン実施後の反響を、検索数の変化から推し量ることも可能です。

- 参照:Google トレンド公式サイト

Brandwatch

Brandwatchは、X (旧Twitter)、Facebook、Instagram、ブログ、ニュースサイトなど、Web上にある膨大な量の消費者の声(UGC)をリアルタイムで収集・分析できる高機能なソーシャルリスニングツールです。

- 主な機能: キーワード(ブランド名など)を含む投稿の量、センチメント(ポジティブ/ネガティブ)分析、インフルエンサーの特定、口コミの拡散状況の可視化。

- 活用例: 自社ブランドが世の中でどのように語られているかを定量・定性の両面から把握できます。ネガティブな評判をいち早く察知して危機管理に役立てたり、消費者のポジティブな意見から新たな製品改善のヒントを得たりすることができます。

- 参照:Brandwatch公式サイト

顧客の声・評判分析ツール

顧客が自社ブランドに対して実際に何を感じているのか、その「生の声」を収集・分析するためのツールです。

Mieru-SA

Mieru-SAは、NPS®(ネット・プロモーター・スコア)調査や顧客満足度調査などを簡単に行えるWebアンケートツールです。

- 主な機能: アンケートフォームの簡単な作成、Webサイトへの設置、回答結果の自動集計・分析、フリーアンサーのテキストマイニング機能。

- 活用例: 顧客ロイヤルティの指標であるNPSを定期的に測定し、ブランドの健康状態をチェックできます。顧客からの具体的なフィードバックを収集し、サービス改善や顧客体験の向上に直接役立てることが可能です。

- 参照:株式会社Faber Company Mieru-SA公式サイト

Zoho Survey

Zoho Surveyは、25種類以上の質問形式や200以上のテンプレートを備えた、多機能なオンラインアンケート作成ツールです。

- 主な機能: 多彩な質問形式(評価スケール、マトリックスなど)、ロジック分岐機能、リアルタイムのレポート機能、多言語対応。

- 活用例: 顧客満足度調査から市場調査、従業員満足度調査まで、ブランディングに関わる様々な調査を柔軟に設計・実施できます。詳細な分析機能により、顧客セグメントごとの意見の違いなどを深く掘り下げることが可能です。

- 参照:ゾーホージャパン株式会社 Zoho Survey公式サイト

インナーブランディング促進ツール

企業の理念やブランドの価値観を社内に浸透させ、従業員のコミュニケーションを活性化させるためのツールです。

Trello

Trelloは、「ボード」「リスト」「カード」を使ってタスクやプロジェクトを視覚的に管理するカンバン方式のツールです。

- 主な機能: タスクの可視化、担当者や期限の設定、チェックリスト、ファイル共有。

- 活用例: ブランディング戦略の各施策の進捗状況を全社で共有し、透明性を高めることができます。部署を横断したプロジェクトの連携をスムーズにし、「誰が何をしているか」を明確にすることで、組織の一体感を醸成します。

- 参照:Atlassian Trello公式サイト

Slack

Slackは、部署やプロジェクトごとに「チャンネル」を作成し、リアルタイムでメッセージのやり取りができるビジネスチャットツールです。

- 主な機能: チャンネルベースのコミュニケーション、ダイレクトメッセージ、ファイル共有、外部アプリ連携。

- 活用例: 経営層から全従業員へ、ブランドに関する重要なメッセージを迅速に伝えることができます。「#ブランディング雑談」のようなオープンなチャンネルを作ることで、従業員がブランドについて気軽に意見交換できる場を提供し、企業文化の醸成や理念の浸透を促進します。

- 参照:Slack公式サイト

まとめ

本記事では、ブランディングの根幹的な概念から、マーケティングとの違い、具体的なメリットとデメリット、戦略の進め方、そして成功のためのポイントまで、多角的に解説してきました。

改めて強調したいのは、ブランディングとは、単なるロゴ作成や広告宣伝といった断片的な活動ではなく、企業の未来を創るための、包括的で長期的な経営戦略そのものであるということです。情報が溢れ、モノの機能だけでは差別化が難しい現代において、企業の理念や価値観に共感し、応援してくれる「ファン」をどれだけ作れるかが、持続的な成長の鍵を握っています。

ブランディングの道のりは、決して平坦ではありません。時間とコストがかかり、効果はすぐには見えにくいものです。しかし、その先には、価格競争から解放され、優秀な人材が集い、顧客や社会から深く愛され、信頼されるという、何物にも代えがたい強固な経営基盤が待っています。

この記事で紹介した5つの戦略ステップや各種フレームワーク、ツールなどを参考に、まずは自社の「現在地」を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

顧客、従業員、そして社会から「選ばれ、愛される存在」になるための、一貫した取り組みの先にこそ、企業の真の価値は築かれます。 ブランディングは、その価値を創造し、未来へと繋いでいくための、最も強力な羅針盤となるでしょう。