現代のビジネス環境において、「インサイドセールス」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。しかし、その具体的な役割や仕事内容、従来の営業手法との違いについて、まだ漠然としたイメージしか持っていない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、インサイドセールスの基本的な概念から、その重要性が高まっている背景、具体的な業務内容、そして導入するメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、「インサイドセールスはきつい」と言われる理由や、この職種で成功するために必要なスキル、キャリアパスについても深く掘り下げていきます。

この記事を読めば、インサイドセールスが単なる「内勤の営業」ではなく、現代の営業プロセスにおいて不可欠な戦略的機能であることが理解できるはずです。インサイドセールスについて知りたい方、導入を検討している企業担当者、そしてこの職種へのキャリアチェンジを考えている方にとって、必読の内容となっています。

目次

- 1 インサイドセールスとは

- 2 インサイドセールスと他の営業手法との違い

- 3 営業プロセスにおけるインサイドセールスの役割

- 4 インサイドセールスの2つの種類

- 5 インサイドセールスの具体的な仕事内容

- 6 インサイドセールスを導入する5つのメリット

- 7 インサイドセールスのデメリットと課題

- 8 インサイドセールスがきついと言われる5つの理由

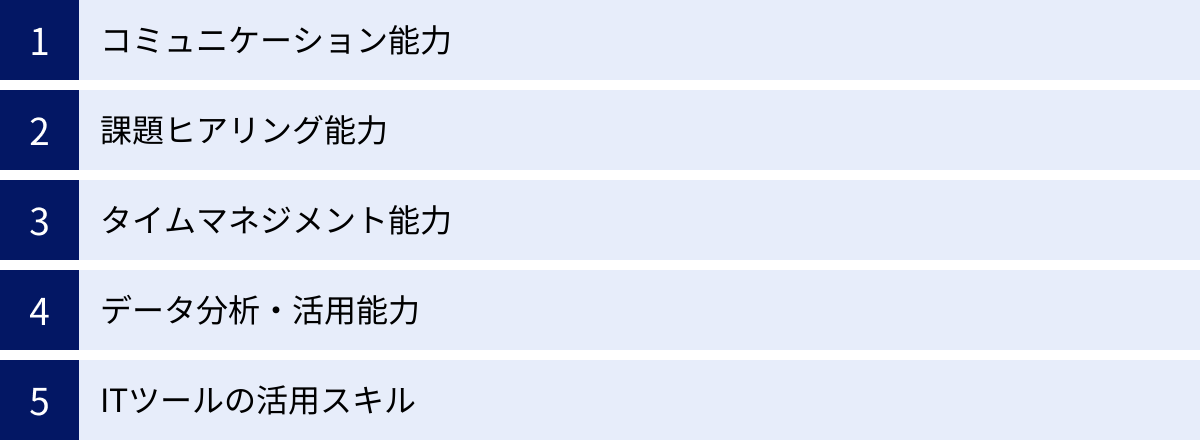

- 9 インサイドセールスに求められるスキル

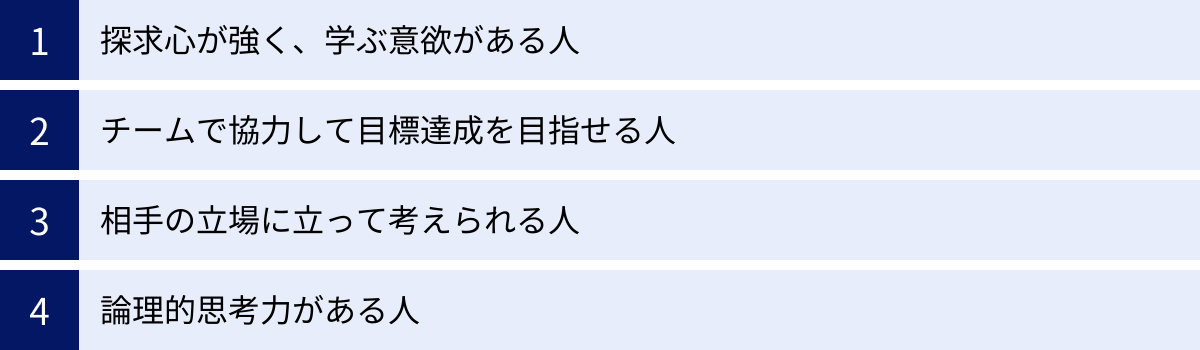

- 10 インサイドセールスに向いている人の特徴

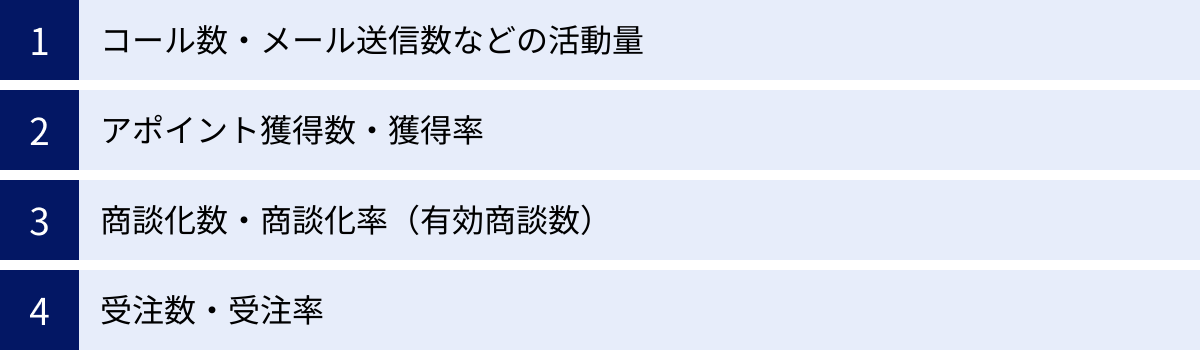

- 11 インサイドセールスの主要なKPI(重要業績評価指標)

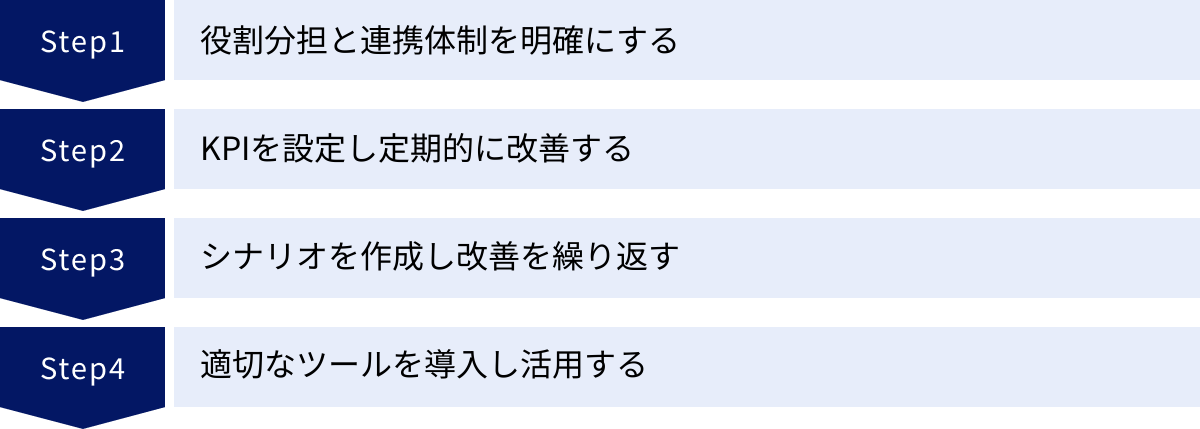

- 12 インサイドセールスを成功させるための4つのポイント

- 13 インサイドセールスに役立つおすすめツール

- 14 インサイドセールスのキャリアパス

- 15 まとめ

インサイドセールスとは

インサイドセールスは、直訳すると「内勤営業」となりますが、その本質は単にオフィス内で電話やメールを使って営業活動を行うことだけではありません。より戦略的な意味合いを持つ、現代の営業手法の中核をなす存在です。

見込み顧客を育成し商談機会を創出する内勤営業

インサイドセールスの最も重要な役割は、見込み顧客(リード)の購買意欲を高め(リードナーチャリング)、質の高い商談機会を創出してフィールドセールス(外勤営業)に引き渡すことです。

従来の営業活動では、一人の営業担当者が新規顧客のリストアップからアポイント獲得、訪問、商談、クロージング、そしてアフターフォローまで、すべてのプロセスを担うのが一般的でした。しかしこの方法では、移動時間が多く発生したり、まだ購買意欲が低い顧客へのアプローチに時間を費やしてしまったりと、非効率な側面が多く存在していました。

インサイドセールスは、このプロセスを分業化し、特に「見込み顧客の育成」というフェーズに特化します。マーケティング部門が獲得したリードに対し、電話、メール、Web会議システムなどの非対面ツールを駆使して継続的にコミュニケーションを取ります。この対話を通じて、顧客が抱える課題やニーズを深く理解し、自社の製品やサービスがどのように役立つかという有益な情報を提供していきます。

そして、顧客の検討度合いが十分に高まり、「今、具体的な商談を進めるべき」と判断したタイミングで、初めてフィールドセールスにバトンを渡します。これにより、フィールドセールスは成約確度の高い商談に集中できるようになり、組織全体の営業生産性が大きく向上するのです。

インサイドセールスは、単なるアポイント獲得部隊(テレアポ)とは一線を画します。その目的は、アポイントの「量」を稼ぐことではなく、あくまで商談の「質」を高めることにあります。顧客との中長期的な関係構築を視野に入れ、課題解決のパートナーとして信頼を得ることが、インサイドセールスの本質的な価値と言えるでしょう。

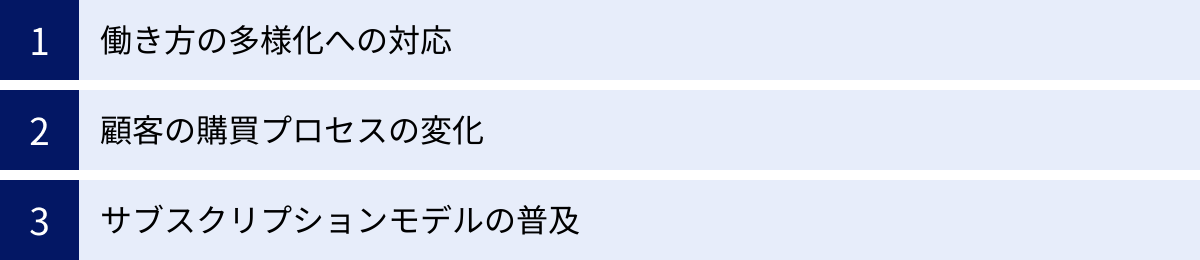

インサイドセールスが注目される背景

なぜ今、これほどまでにインサイドセールスが注目されているのでしょうか。その背景には、主に3つの大きな環境変化があります。

働き方の多様化への対応

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、テレワークやリモートワークが一気に普及しました。これは営業活動にも大きな影響を与え、従来の「訪問ありき」の営業スタイルが困難になったのです。多くの企業が、非対面でのコミュニケーションを前提とした新しい営業の仕組みを構築する必要に迫られました。

インサイドセールスは、場所を選ばずに営業活動を遂行できるため、こうした働き方の多様化に非常に親和性の高い手法です。オフィス内だけでなく、在宅勤務でも業務を完結させることができます。これにより、企業は従業員の安全を確保しながら事業を継続できるだけでなく、地方在住の優秀な人材を採用したり、育児や介護と両立しやすい柔軟な働き方を提供したりすることも可能になりました。この社会的な変化が、インサイドセールスの導入を強力に後押しする要因となったのです。

顧客の購買プロセスの変化

インターネットとスマートフォンの普及は、顧客の購買行動を根本から変えました。かつて、顧客が製品やサービスに関する情報を得る手段は、企業の営業担当者からの説明や展示会などに限られていました。

しかし現在では、顧客は購買を検討する際、まず自らインターネットで情報を検索し、製品サイトや比較サイト、口コミ、SNSなどを通じて膨大な情報を収集・比較検討します。つまり、営業担当者が接触する以前に、顧客はすでにある程度の知識を持ち、購入の意思決定プロセスの大半を終えているケースが増えているのです。

このような状況で、昔ながらのプッシュ型の営業を行っても、顧客からは「もう知っている」「しつこい」と敬遠されてしまいます。現代の顧客が求めているのは、自分たちの課題や状況を深く理解し、その上で最適なタイミングで、有益な情報や解決策を提案してくれるパートナーです。

インサイドセールスは、まさにこの役割を担います。非対面での継続的なコミュニケーションを通じて顧客の検討フェーズを正確に把握し、「今、顧客が求めている情報」を的確に提供することで、信頼関係を築き、自然な形で商談へと導くことができるのです。

サブスクリプションモデルの普及

SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルのビジネスが主流になったことも、インサイドセールスの重要性を高める大きな要因です。

従来の「売り切り型」のビジネスでは、契約成立(クロージング)がゴールでした。しかし、月額課金制のサブスクリプションモデルでは、契約はスタート地点に過ぎず、顧客にいかに長くサービスを使い続けてもらうか(LTV:顧客生涯価値の最大化)が事業成功の鍵を握ります。

そのためには、契約後も顧客のビジネス成功を支援し続ける「カスタマーサクセス」という考え方が不可欠です。そして、その前段階であるインサイドセールスの役割もまた、非常に重要になります。インサイドセールスは、初期の段階から顧客の課題や期待値を深くヒアリングし、自社のサービスが本当に顧客の成功に貢献できるかを見極めます。

もし、顧客の課題とサービスが合致しないと判断した場合は、無理に売り込むことはしません。なぜなら、ミスマッチな状態で契約しても、顧客はすぐに解約してしまい、結果的にLTVが低下してしまうからです。インサイドセールスは、長期的な成功を見据え、顧客と自社の双方にとってWin-Winとなる関係を築くための最初のフィルターとして機能するのです。このように、ビジネスモデルの変化が、インサイドセールスという戦略的な役割を必要不可欠なものにしました。

インサイドセールスと他の営業手法との違い

インサイドセールスは、しばしば「フィールドセールス」や「テレアポ」と混同されがちですが、その目的や役割は明確に異なります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説し、インサイドセールスの独自性を明らかにします。

フィールドセールスとの違い

フィールドセールスは、いわゆる「外勤営業」や「訪問営業」を指し、顧客先を直接訪問して商談やクロージングを行う役割を担います。インサイドセールスとフィールドセールスは、対立するものではなく、営業プロセスを分担し、連携することで最大の効果を発揮するパートナーの関係にあります。

両者の主な違いを以下の表にまとめます。

| 比較項目 | インサイドセールス | フィールドセールス |

|---|---|---|

| 役割 | 見込み顧客の育成(ナーチャリング)、商談機会の創出 | 商談、提案、クロージング、関係深化 |

| 活動場所 | オフィス内、在宅など(内勤) | 顧客先など(外勤) |

| コミュニケーション手段 | 電話、メール、Web会議システムなど非対面 | 対面での商談が中心 |

| アプローチ対象 | 潜在顧客層〜見込み顧客層(リード) | 顕在顧客層(ホットリード、商談) |

| 主なKPI | アポイント獲得数、商談化数・率、有効商談数など | 受注数・受注額、受注率、契約更新率など |

| 求められるスキル | 課題ヒアリング力、継続的な関係構築力、データ活用力 | 提案力、交渉力、クロージング力 |

インサイドセールスの主なミッションは、まだ購買意欲が固まっていない見込み顧客(リード)と継続的にコミュニケーションを取り、彼らの課題やニーズを明確化しながら、自社サービスへの関心を高めていくことです。そして、顧客の検討度合いが十分に高まった「最適なタイミング」で、質の高い商談としてフィールドセールスに引き渡します。いわば、畑を耕し、種をまき、芽が出るまで丁寧に育てる「農家」のような役割です。

一方、フィールドセールスは、インサイドセールスから引き渡された「実った果実」を収穫する役割を担います。すでに課題やニーズが明確で、購買意欲も高い状態の顧客に対して、具体的な提案を行い、価格交渉などを経て契約を成立(クロージング)させることがミッションです。移動時間や準備に多くのリソースを要するため、確度の高い商談に集中することが求められます。

このように両者が役割分担することで、フィールドセールスは移動時間などの非生産的な活動から解放され、得意とする商談活動に専念できます。結果として、一人あたりの商談数や受注率が向上し、営業組織全体の生産性が劇的に高まるのです。インサイドセールスは、フィールドセールスのパフォーマンスを最大化するためのエンジンとも言えるでしょう。

テレアポとの違い

「電話で営業する」という点では、インサイドセールスとテレアポ(テレフォンアポインター)は似ているように見えるかもしれません。しかし、その目的とアプローチ方法は根本的に異なります。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 比較項目 | インサイドセールス | テレアポ |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客との関係構築、見込み顧客の育成、質の高い商談創出 | アポイントの獲得 |

| コミュニケーション | 双方向の対話(ヒアリング、情報提供) | 一方的な案内、売り込み |

| アプローチ対象 | 精査・育成された見込み顧客 | 大量のリスト(質より量) |

| 時間軸 | 中長期的(関係構築を重視) | 短期的(アポ獲得がゴール) |

| 主なKPI | 商談化率、有効商談数、受注貢献度 | 架電数、アポイント獲得数・獲得率 |

| 評価基準 | 創出した商談の質 | 獲得したアポイントの量 |

テレアポの最大の目的は、とにかく「アポイントを獲得すること」です。営業リストに基づいてひたすら電話をかけ、自社の商品やサービスを紹介し、訪問の約束を取り付けることがミッションとなります。そのため、コミュニケーションは一方的になりがちで、顧客の課題やニーズを深く掘り下げずに、アポイントの獲得件数(量)が主な評価指標となります。これは「狩猟型」のアプローチと言えるでしょう。

それに対して、インサイドセールスの目的は「見込み顧客を育成し、顧客との良好な関係を築くこと」にあります。電話やメールは、あくまでそのための手段の一つです。インサイドセールスは、顧客の課題をヒアリングすることに重きを置き、すぐに商談に繋がらない場合でも、継続的に有益な情報を提供し続けることで信頼関係を構築します。そして、顧客の検討度が熟したタイミングで、初めて商談化を打診します。そのため、アポイントの「質」、つまりその後の商談化率や受注率が重要な評価指標となります。これは「農耕型」のアプローチです。

例えば、テレアポでは「来週、担当者がご挨拶に伺ってもよろしいでしょうか?」というゴールを目指しますが、インサイドセールスでは「現在、〇〇という課題はお持ちではありませんか?もしよろしければ、その解決に役立つ資料をお送りしましょうか?」といったように、相手に寄り添うアプローチを取ります。

このように、インサイドセールスはテレアポとは似て非なる活動です。短期的なアポイント獲得ではなく、中長期的な視点で顧客と向き合い、将来の優良顧客を育てる戦略的な役割を担っているのです。

営業プロセスにおけるインサイドセールスの役割

インサイドセールスの役割をより深く理解するためには、「The Model(ザ・モデル)」というフレームワークを知ることが不可欠です。このフレームワークの中で、インサイドセールスがどのように位置づけられ、機能するのかを見ていきましょう。

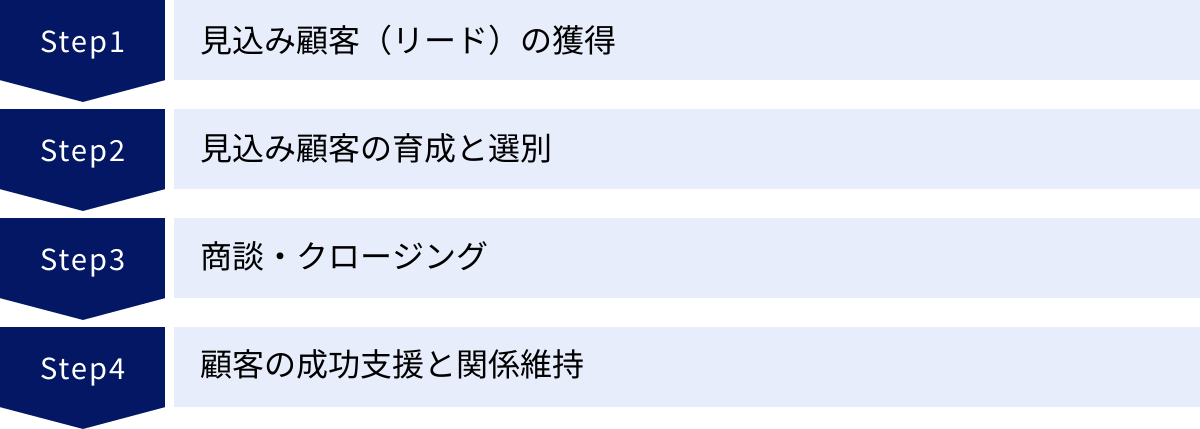

The Model(ザ・モデル)とは

The Modelとは、米国のセールスフォース・ドットコム(現・セールスフォース・ジャパン)が提唱し、自社の急成長を支えたとされる、マーケティング・営業プロセスを分業化・連携させるためのフレームワークです。顧客の購買プロセスを「集客」から「顧客維持」まで一気通貫で捉え、各ステージを専門の部門が担当することで、プロセス全体の効率と生産性を最大化することを目的としています。

The Modelは、主に以下の4つのプロセスで構成されています。

- マーケティング(Marketing)

- 役割:見込み顧客(リード)の獲得

- 具体的な活動:Webサイト運営、SEO、Web広告、SNS運用、セミナー・ウェビナー開催、展示会出展など、さまざまな手法で自社サービスに興味を持つ可能性のある潜在顧客を集め、リードとしてデータベースに登録します。

- KPI例:リード獲得数、WebサイトのPV数・セッション数、セミナー参加者数など。

- インサイドセールス(Inside Sales)

- 役割:見込み顧客の育成と選別

- 具体的な活動:マーケティングが獲得したリードに対して、電話やメールでアプローチします。対話を通じて顧客の課題やニーズを深掘りし、情報提供を行いながら購買意欲を高めます(リードナーチャリング)。そして、商談に進むべき質の高いリードを選別し、フィールドセールスに引き渡します。

- KPI例:商談化数、商談化率、有効商談数など。

- フィールドセールス(Field Sales / Outside Sales)

- 役割:商談・クロージング

- 具体的な活動:インサイドセールスから引き継いだ質の高いリードに対して、訪問やWeb会議で具体的な提案を行い、契約を締結(クロージング)します。

- KPI例:受注数、受注額、受注率など。

- カスタマーサクセス(Customer Success)

- 役割:顧客の成功支援と関係維持

- 具体的な活動:契約後の顧客に対して、サービスの導入支援や活用促進を行い、顧客が目指す成果(成功)を実現できるよう能動的にサポートします。これにより、顧客満足度を高め、解約を防ぎ、アップセル(上位プランへの移行)やクロスセル(関連商品の購入)を促進します。

- KPI例:契約更新率(リテンションレート)、解約率(チャーンレート)、アップセル・クロスセル額、顧客満足度(NPS®など)

これらの4つのプロセスが分断されるのではなく、各部門が連携し、顧客情報をスムーズに引き継ぎながら、最終的な事業目標(売上最大化、LTV最大化)に向かって協働するのがThe Modelの最大の特徴です。

The Modelにおけるインサイドセールスの位置づけ

The Modelのフレームワークにおいて、インサイドセールスはまさに「扇の要」とも言える極めて重要な役割を担っています。具体的には、マーケティング部門とフィールドセールス部門を繋ぐ「架け橋」として機能します。

マーケティング部門は、広告やセミナーなどを通じて、広範囲の潜在顧客から数多くのリードを獲得します。しかし、これらのリードの中には、情報収集を始めたばかりの初期段階の顧客から、すぐにでも導入を検討したいと考えている顧客まで、さまざまな検討度合いの顧客が混在しています。

もし、この玉石混交のリードをすべてフィールドセールスに渡してしまうとどうなるでしょうか。フィールドセールスは、まだ購買意欲の低い顧客へのアプローチに時間を浪費してしまい、本来集中すべき確度の高い商談にリソースを割けなくなってしまいます。結果として、営業効率は著しく低下するでしょう。

ここでインサイドセールスが介在します。インサイドセールスは、マーケティングが獲得したすべてのリードを一旦引き受け、一件一件丁寧にコミュニケーションを取ります。そして、顧客の状況(BANT条件:Budget/予算、Authority/決裁権、Needs/必要性、Timeframe/導入時期など)をヒアリングし、見込み顧客を「育成」し、「選別」します。

- 育成(ナーチャリング):まだ検討度が低いリードに対しては、すぐに商談を迫るのではなく、課題解決に役立つ資料を送ったり、関連セミナーを案内したりと、継続的に有益な情報を提供し、中長期的に関係を構築しながら購買意欲を高めていきます。

- 選別(クオリフィケーション):コミュニケーションを通じて、BANT条件などが満たされ、商談化の基準をクリアしたと判断したリードを「ホットリード(商談機会)」としてフィールドセールスにトスアップします。

このインサイドセールスの働きにより、フィールドセールスは常に「質の高い、温まった状態の商談」のみに対応できるようになります。これにより、商談の成約率が向上し、営業活動全体が劇的に効率化されるのです。

さらに、インサイドセールスはフィールドセールスへの「一方通行」の橋渡し役だけではありません。顧客との対話で得た「生の声」――例えば、「こういう機能が欲しい」「価格がネックになっている」「競合の〇〇と比較している」といった貴重な情報をマーケティング部門にフィードバックする役割も担います。このフィードバックは、マーケティング施策の精度向上や、製品・サービスの改善に繋がり、プロセス全体の好循環を生み出します。

このように、インサイドセールスはThe Modelの中心に位置し、プロセス全体の流れを円滑にし、質を高めるための司令塔のような役割を果たしているのです。

インサイドセールスの2つの種類

インサイドセールスは、そのアプローチ方法によって大きく2つの種類に分けられます。それが「SDR」と「BDR」です。どちらのモデルを採用するかは、企業のビジネスモデルやターゲットとする顧客層によって異なります。

| 比較項目 | SDR(Sales Development Representative) | BDR(Business Development Representative) |

|---|---|---|

| 役割 | 反響型営業 | 新規開拓型営業 |

| アプローチ | インバウンド(プル型) | アウトバウンド(プッシュ型) |

| 主なターゲット | 中小企業(SMB)、個人 | 大企業(エンタープライズ) |

| リードソース | Webサイトからの問い合わせ、資料請求、セミナー申込など | ターゲットアカウントリスト、ABMに基づく戦略的アプローチ |

| 特徴 | 比較的購買意欲が高いリードが対象。効率とスピードが重視される。 | 潜在的なニーズを掘り起こす必要がある。長期的な関係構築が重要。 |

| 連携部門 | 主にマーケティング部門と連携 | 主にマーケティング、フィールドセールスと戦略的に連携 |

① SDR(反響型営業)

SDRは「Sales Development Representative」の略で、日本語では「反響型営業」と訳されます。その名の通り、顧客からの反響(インバウンド)に対してアプローチを行うのが主な役割です。

SDRが対応するリードは、自社のWebサイトから資料をダウンロードしたり、製品に関する問い合わせをしたり、セミナーに申し込んだりした、すでにある程度自社や自社のサービスに興味・関心を持っている顧客です。そのため、比較的購買意欲が高い状態からスタートすることが多く、いかに迅速に、かつ丁寧に対応して商談に繋げるかというスピードと効率が求められます。

SDRの主な業務フロー

- マーケティング部門が獲得したインバウンドリード(問い合わせ、資料請求など)を受け取る。

- 迅速に電話やメールで連絡を取り、問い合わせ内容の確認や課題のヒアリングを行う。

- 顧客の状況や課題に応じて、追加の情報提供やデモンストレーションの案内などを行う。

- BANT条件などを確認し、商談化の基準を満たしたリードをフィールドセールスに引き渡す。

SDRは、比較的多くのリードを効率的に処理する必要があるため、マーケティングオートメーション(MA)ツールやCRM/SFAといったITツールを駆使して、リードの優先順位付け(スコアリング)やコミュニケーション履歴の管理を行います。主に、顧客単価が比較的低く、顧客数が多いBtoCビジネスや、中小企業(SMB)をターゲットとするBtoBビジネスで採用されることが多いモデルです。マーケティング活動との連携が非常に重要となり、リードの質と量がSDRの成果に直結します。

② BDR(新規開拓型営業)

BDRは「Business Development Representative」の略で、「新規開拓型営業」と訳されます。SDRとは対照的に、企業側が戦略的にターゲットと定めた企業に対して、能動的にアプローチ(アウトバウンド)を仕掛けていく役割を担います。

BDRがターゲットとするのは、主に大企業(エンタープライズ)です。これらの企業は、自ら問い合わせをしてくることは少なく、また組織構造が複雑で決裁プロセスも長いため、戦略的なアプローチが不可欠です。BDRは、ターゲット企業の業界や事業内容、経営課題などを事前に徹底的にリサーチし、仮説を立てた上で、役員クラスやキーパーソンに手紙や電話、SNSなどを通じてアプローチします。

このアプローチは、ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)という、ターゲット企業(アカウント)を定めて、その企業に最適化されたマーケティング・営業活動を行う手法と非常に親和性が高いです。

BDRの主な業務フロー

- マーケティング部門や営業部門と連携し、攻略すべきターゲット企業リスト(アカウントリスト)を作成する。

- ターゲット企業の組織構造やキーパーソン、想定される課題などを徹底的にリサーチする。

- 電話、メール、手紙、SNSなどを駆使し、キーパーソンへのアプローチを試みる。

- 対話を通じて、潜在的な課題を掘り起こし、自社サービスへの興味を喚起する。

- 長期的なコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し、商談機会を創出する。

- 創出した商談をフィールドセールスに引き渡す。

BDRの活動は、すぐに成果に繋がらないことも多く、数ヶ月から1年以上の長期的なアプローチになることも珍しくありません。そのため、SDRに比べて、粘り強さや戦略的思考、仮説構築能力が強く求められます。顧客単価が高く、契約までのリードタイムが長いエンタープライズ向けのBtoBビジネスで採用されることが多いモデルです。一件の商談がもたらすインパクトが非常に大きいため、量よりも質が徹底的に追求されます。

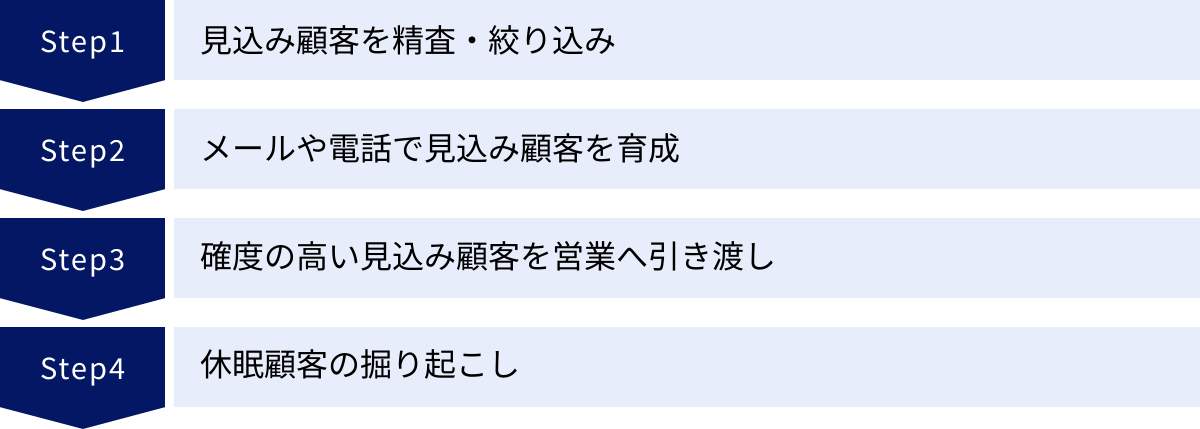

インサイドセールスの具体的な仕事内容

インサイドセールスの役割や種類を理解したところで、次に日々の具体的な仕事内容について見ていきましょう。インサイドセールス担当者は、多様な業務を効率的にこなすために、計画的に一日を過ごしています。

見込み顧客(リード)の精査・絞り込み

インサイドセールスの仕事は、まずアプローチすべき見込み顧客(リード)を特定することから始まります。マーケティング部門からは、日々多くのリードが供給されますが、そのすべてに同じようにアプローチするのは非効率です。そこで、CRM(顧客関係管理)システムやMA(マーケティングオートメーション)ツールに蓄積されたデータを活用し、リードの優先順位付け(リードクオリフィケーション)を行います。

具体的には、以下のような情報からリードの「質」を判断します。

- 属性情報(ファーモグラフィック/デモグラフィック情報):企業規模、業種、役職、所在地など、ターゲット顧客の条件に合致しているか。

- 行動履歴(ビヘイビアル情報):Webサイトのどのページを閲覧したか、料金ページを見たか、資料をダウンロードしたか、メールを何回開封したかなど、顧客の関心度合いを示す行動。

これらの情報を基に、MAツールが自動的にスコアリング(点数付け)を行うこともあります。例えば、「料金ページ閲覧:+10点」「役職が部長以上:+20点」といった具合です。インサイドセールス担当者は、このスコアが高いリードや、重要な行動を取ったリードから優先的にアプローチすることで、効率的に成果を出すことができます。この精査・絞り込みの精度が、その後の活動の成否を大きく左右します。

メールや電話による見込み顧客の育成(リードナーチャリング)

優先順位を付けたリードに対して、いよいよ具体的なアプローチを開始します。これが「リードナーチャリング」と呼ばれる、インサイドセールスの中核業務です。電話やメール、時にはWeb会議システムなどを使い、顧客と対話を行います。

ここでの目的は、単にアポイントを取ることではありません。対話を通じて顧客との信頼関係を築き、顧客自身も気づいていないような潜在的な課題を引き出し、その課題解決に自社の製品やサービスがどう役立つかを気づかせることです。

- 初回アプローチ:まずは自己紹介と、顧客が取った行動(例:「〇〇の資料をダウンロードいただきありがとうございます」)をフックに、対話のきっかけを作ります。

- ヒアリング:一方的に話すのではなく、「現在、どのようなことにお困りですか?」「どのような目標をお持ちですか?」といった質問を投げかけ、顧客の現状や課題、目指す姿を深く理解することに努めます(傾聴)。

- 情報提供:ヒアリングした内容に基づき、顧客にとって有益だと思われる情報(導入事例、調査データ、お役立ち資料、関連セミナーの案内など)を適切なタイミングで提供します。決して売り込みにならず、「良き相談相手」としてのポジションを確立することが重要です。

すぐに商談化しない顧客に対しても、定期的に連絡を取り、関係を維持します。「今は時期ではない」と言われた顧客が、数ヶ月後に最適なタイミングを迎えることは頻繁にあります。その時に「最初の相談相手」として思い出してもらえる存在になることが、リードナーチャリングのゴールの一つです。

確度の高い見込み顧客のフィールドセールスへの引き渡し

リードナーチャリングを進める中で、顧客の検討度合いが十分に高まったと判断した場合、フィールドセールスへ引き渡す(トスアップする)フェーズに移ります。この「確度が高い」という判断を客観的に行うために、多くの企業では「BANT条件」などの基準を設けています。

- Budget(予算):製品・サービスを導入するための予算が確保されているか。

- Authority(決裁権):対話している相手に決裁権があるか、または決裁者への影響力があるか。

- Need(必要性):顧客の課題が明確で、解決策として自社サービスへの必要性を感じているか。

- Timeframe(導入時期):具体的な導入時期の目処が立っているか。

これらの条件が一定レベル以上満たされたリードを、「有効商談(SQL:Sales Qualified Lead)」としてフィールドセールスに引き渡します。引き渡しの際には、CRM/SFA上に、これまでの対話の経緯、ヒアリングした課題、顧客の関心事、キーパーソンの情報などを詳細に記録します。この情報共有が、フィールドセールスがスムーズに商談を開始し、質の高い提案を行うための鍵となります。情報が不十分だと、フィールドセールスが同じことを顧客に再度ヒアリングすることになり、顧客満足度を損なう原因にもなります。

休眠顧客の掘り起こし

インサイドセールスの重要な業務として、「休眠顧客の掘り起こし」も挙げられます。休眠顧客とは、過去に問い合わせや商談があったものの、何らかの理由で成約に至らず、その後コンタクトが途絶えてしまっている顧客のことです。

これらの顧客は、一度は自社サービスに興味を持った実績があるため、全く接点のない新規顧客にアプローチするよりも、商談に繋がりやすいポテンシャルを秘めています。

インサイドセールスは、CRM/SFAに蓄積された過去の顧客リストの中から、休眠顧客をリストアップし、再度アプローチを試みます。

- 「以前ご検討いただいた〇〇ですが、新しい機能が追加されましたのでご案内です」

- 「〇〇様と同じ業界での成功事例が出ましたので、ご紹介させてください」

- 「その後、〇〇の課題に進展はございましたでしょうか?」

このように、状況の変化や新しい情報をフックに連絡することで、顧客の課題が再燃していたり、担当者が変わって検討が再開されたりといった、新たな商談機会を発見することができます。一度獲得したリードを無駄にせず、資産として活用するこの活動は、費用対効果の高い営業手法として非常に重要です。

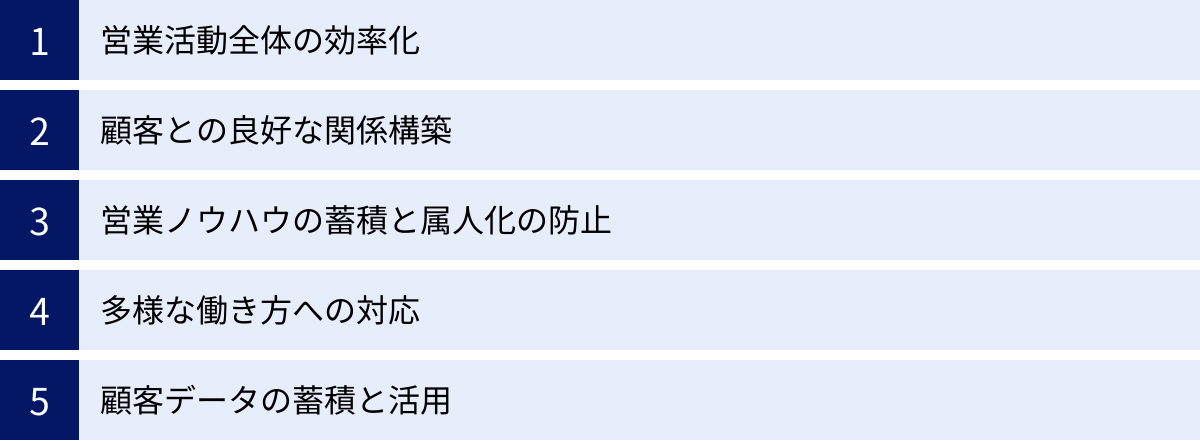

インサイドセールスを導入する5つのメリット

インサイドセールスの導入は、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な5つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

① 営業活動全体の効率化

これがインサイドセールスを導入する最大のメリットと言えるでしょう。従来の営業担当者が一人ですべてを担うスタイルでは、多くの非効率が発生していました。

- 移動時間の削減:フィールドセールスは外勤が基本であり、一日の多くの時間を移動に費やしていました。インサイドセールスは内勤のため移動時間がゼロになり、その分、より多くの顧客とコミュニケーションを取ることが可能になります。

- 役割分担による専門性の向上:インサイドセールスは「見込み顧客の育成」、フィールドセールスは「商談・クロージング」と、それぞれの得意分野に特化できます。これにより、各担当者のスキルが専門化され、業務の質とスピードが向上します。

- 商談の質の向上:インサイドセールスが事前に顧客の課題やニーズを深くヒアリングし、検討度を十分に高めた状態でフィールドセールスに引き渡すため、フィールドセールスは成約確度の高い商談に集中できます。結果として、無駄な訪問や提案が減り、商談化率や受注率の向上が期待できます。

これらの相乗効果により、営業組織全体として、より少ないリソースでより多くの成果を上げることが可能になるのです。

② 顧客との良好な関係構築

インサイドセールスは、非対面で継続的に顧客とコミュニケーションを取るため、中長期的な視点での関係構築を得意とします。

すぐに製品を買う見込みのない顧客に対しても、一方的に売り込むのではなく、課題解決に役立つ情報を提供し続けることで、「良き相談相手」としての信頼を勝ち取ることができます。この信頼関係が、将来的に顧客が購買を検討する際の大きなアドバンテージとなります。

また、The Modelのプロセス全体を通じて、顧客は各フェーズの専門家からきめ細やかなサポートを受けることができます。マーケティングによる情報収集、インサイドセールスによる課題の明確化、フィールドセールスによる具体的な提案、カスタマーサクセスによる導入後の支援と、一貫した顧客体験が提供されることで、顧客満足度は大きく向上します。これは、短期的な売上だけでなく、長期的な顧客ロイヤルティの醸成に繋がり、LTV(顧客生涯価値)の最大化に貢献します。

③ 営業ノウハウの蓄積と属人化の防止

従来の営業活動では、個々の営業担当者の経験や勘、人脈に頼る部分が大きく、ノウハウが「属人化」しやすいという課題がありました。エース級の営業担当者が退職すると、売上が大きく落ち込むといったリスクも常にありました。

インサイドセールスを導入し、CRM/SFAといったツールを活用することで、この課題を解決できます。

- 活動のデータ化:誰が、いつ、どの顧客に、どのようなアプローチをし、どんな反応があったか、といったすべての活動履歴がデータとして蓄積されます。

- ナレッジの共有:成功したトークスクリプトやメールの文面、効果的だったヒアリングの質問などをチーム全体で共有し、標準化することができます。これにより、新人でも早期に戦力化することが可能になります。

- 分析と改善:蓄積されたデータを分析することで、「どのようなリードが成約に繋がりやすいか」「どのタイミングでアプローチするのが最も効果的か」といった、成功の勝ちパターンを客観的に見つけ出すことができます。この分析結果に基づいて、チーム全体の営業プロセスを継続的に改善していく(PDCAサイクルを回す)ことが可能になります。

このように、営業活動が個人のスキルから組織の資産へと変わり、安定した成果を生み出す仕組みを構築できるのです。

④ 多様な働き方への対応

インサイドセールスは、オフィス内や在宅で業務が完結する内勤型の働き方です。これは、現代の労働環境の変化に非常にマッチしています。

- リモートワークへの対応:場所に縛られないため、完全リモートワークやハイブリッドワークなど、柔軟な勤務形態を実現できます。これにより、通勤の負担が軽減され、従業員のワークライフバランスが向上します。

- 人材確保の優位性:勤務地の制約がなくなるため、首都圏だけでなく、地方在住の優秀な人材も採用対象にできます。また、育児や介護などの理由でフルタイム勤務や外勤が難しい優秀な人材にとっても、魅力的な働き口となります。

- BCP(事業継続計画)対策:自然災害やパンデミックなど、不測の事態で出社が困難になった場合でも、在宅で営業活動を継続できるため、事業への影響を最小限に抑えることができます。

多様な人材が活躍できる環境を整えることは、企業の競争力強化に直結します。

⑤ 顧客データの蓄積と活用

インサイドセールスが顧客と交わした対話の内容は、単なる営業情報にとどまりません。それは、市場や顧客のニーズをダイレクトに反映した「宝の山」です。

インサイドセールスは、顧客から「こんな機能が欲しい」「価格が高い」「競合の〇〇と比較している」といった生の声を日々受け取ります。これらの情報をCRM/SFAに正確に記録し、関連部署にフィードバックすることで、様々な企業活動に活かすことができます。

- マーケティング施策への活用:顧客がどのようなキーワードや課題に関心を持っているかが分かるため、より響く広告コピーやコンテンツを作成できます。

- 製品・サービス開発への活用:顧客からの要望や不満点を製品開発チームに伝えることで、より市場のニーズに合った製品改良や新機能開発に繋げられます。

- 経営戦略への活用:市場のトレンドや競合の動向をリアルタイムに把握し、経営層の意思決定の材料として提供できます。

このように、インサイドセールスは営業部門の枠を超え、全社の情報ハブとして機能するポテンシャルを秘めているのです。

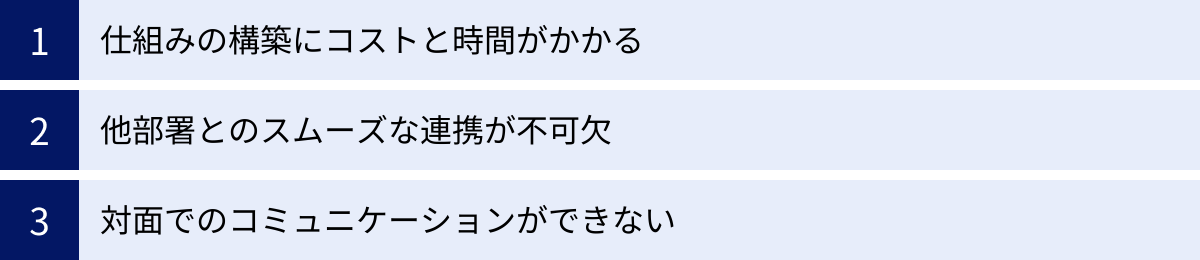

インサイドセールスのデメリットと課題

インサイドセールスは多くのメリットをもたらす一方で、導入や運用にあたって乗り越えるべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

仕組みの構築にコストと時間がかかる

インサイドセールスは、単に電話とパソコンがあれば始められるというものではありません。効果的に機能させるためには、しっかりとした仕組みの構築が必要であり、それには相応のコストと時間がかかります。

- ツールの導入コスト:インサイドセールスの活動を支えるためには、CRM/SFA(顧客管理/営業支援システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールが不可欠です。これらのツールのライセンス費用や導入支援にかかる初期費用が発生します。また、オンライン商談ツールやCTI(電話とコンピュータを統合するシステム)なども必要に応じて導入コストがかかります。

- 人材の採用・育成コスト:インサイドセールスには、後述するような専門的なスキルが求められます。適切な人材を採用するための採用コストや、採用後の研修・育成にかかる人件費や時間的コストも考慮しなければなりません。特に、未経験者を採用する場合は、独り立ちするまでに数ヶ月単位の時間が必要です。

- プロセスの設計・定着にかかる時間:The Modelに代表されるような、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス間の連携プロセスを設計し、組織に定着させるには多大な労力と時間が必要です。各部門の役割分担、リードの定義、商談化の基準(SLA:Service Level Agreement)、情報共有のルールなどを明確に定め、全社的な合意形成を図らなければ、仕組みは形骸化してしまいます。

これらの初期投資や準備期間を惜しんで見切り発車してしまうと、期待した成果が得られず、失敗に終わるリスクが高まります。

他部署とのスムーズな連携が不可欠

インサイドセールスは、単独で完結する部門ではありません。その成果は、前後のプロセスを担うマーケティング部門とフィールドセールス部門との連携の質に大きく左右されます。この連携がうまくいかないと、組織内に深刻な対立や非効率を生む原因となります。

- マーケティング部門との連携課題:「マーケティング部門から渡されるリードの質が低い」とインサイドセールスが不満を抱く一方で、マーケティング部門は「せっかく獲得したリードをインサイドセールスが活かしきれていない」と感じる、といった対立は典型的な例です。これを防ぐためには、どのような状態のリードを「MQL(Marketing Qualified Lead)」としてインサイドセールスに渡すのか、その定義を両部門ですり合わせ、合意する必要があります。

- フィールドセールス部門との連携課題:「インサイドセールスが創出した商談の質が低く、成約に繋がらない」とフィールドセールスが不満を漏らし、インサイドセールスは「質の高い商談を渡しているのに、フィールドセールスのクロージング力が低い」と反発する、というのもよくあるケースです。これを解決するためには、どのような条件を満たしたら「SQL(Sales Qualified Lead)」としてフィールドセールスに引き渡すのか、その基準を明確に定義し、共有することが不可欠です。

これらの課題を防ぐためには、各部門のKPIを連動させる(例:インサイドセールスの評価に、自身が創出した商談の受注額を含める)、定期的な情報交換会を開催する、CRM/SFA上での詳細な情報共有を徹底するといった、組織的な取り組みが求められます。部門間の壁を取り払い、共通の目標に向かって協力する文化の醸成が、インサイドセールス成功の土台となります。

対面でのコミュニケーションができない

インサイドセールスは非対面でのコミュニケーションが前提となるため、対面営業が持ついくつかの利点を享受できません。

- 非言語情報(ノンバーバルコミュニケーション)の欠如:電話やメールでは、相手の表情、身振り手振り、場の空気といった非言語情報を読み取ることが困難です。顧客が本当に納得しているのか、あるいは不満を抱えているのか、声のトーンや言葉の選び方から推測するしかなく、微妙なニュアンスを掴み損ねる可能性があります。

- 信頼関係構築の難易度:一般的に、対面で会って話す方が、人間的な信頼関係を構築しやすいとされています。特に、高額な商材や複雑なソリューションの場合、最終的な意思決定の場面では「この人から買いたい」という感情的な要素が大きく影響することがあり、非対面ではこの部分で不利になる場合があります。

- 熱意や誠意が伝わりにくい:製品やサービスにかける熱意、顧客の成功を願う誠意といった情熱的な部分は、対面の場でこそ伝わりやすいものです。電話やメールでは、どうしても事務的な印象を与えてしまうリスクがあります。

これらのデメリットを克服するためには、Web会議システムを積極的に活用して「顔の見える」コミュニケーションを図ったり、声のトーンや話し方を工夫して感情を表現したり、ロジカルで分かりやすい資料を作成して説得力を補ったりといった、非対面ならではのスキルと工夫が求められます。しかし、それでもなお、対面でしか得られない深い関係構築が難しい場面があることは、課題として認識しておく必要があります。

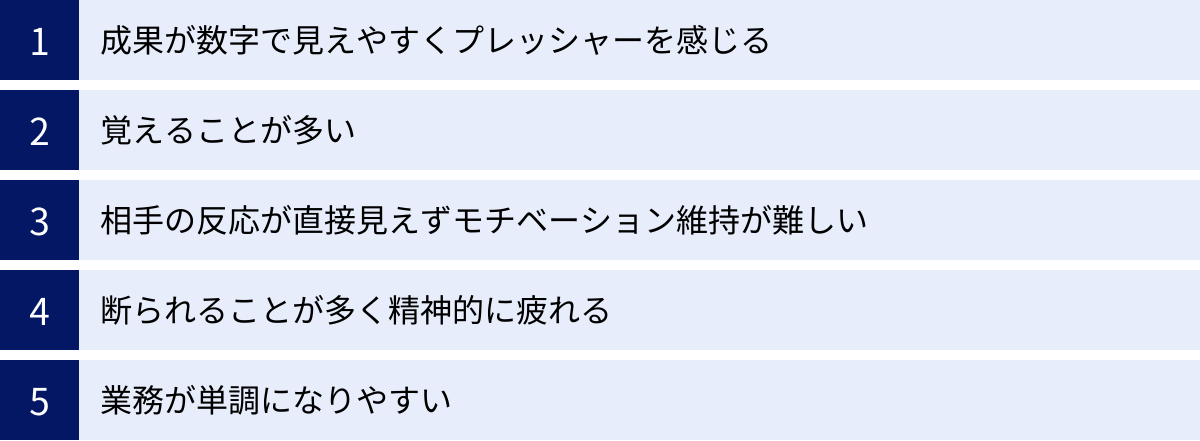

インサイドセールスがきついと言われる5つの理由

インサイドセールスは多くのメリットがあり、キャリアとしても注目されていますが、一方で「きつい」「つらい」といった声が聞かれるのも事実です。その背景には、この職種特有のプレッシャーや難しさがあります。ここでは、その主な理由を5つ解説します。

① 成果が数字で見えやすくプレッシャーを感じる

インサイドセールスの業務は、その活動の多くがKPI(重要業績評価指標)によって数値化され、可視化されます。

- 1日の架電数、メール送信数

- 担当者との接続率

- アポイント獲得数、獲得率

- 商談化数、商談化率

- 創出した商談からの受注額

これらの数字はCRM/SFAなどのツールによってリアルタイムでトラッキングされ、個人やチームの成績として明確に表れます。目標達成への進捗が常に明らかになるため、常に数字に追われるプレッシャーを感じやすい環境です。目標を達成している時はやりがいを感じられますが、未達が続くと焦りやストレスが大きくなり、「きつい」と感じる大きな要因になります。成果が客観的に評価される公平さがある一方で、その厳しさに耐えうる精神的な強さが求められます。

② 覚えることが多い

インサイドセールスとして活躍するためには、非常に広範な知識をインプットし続ける必要があります。

- 自社製品・サービスに関する深い知識:機能や価格はもちろん、導入によって顧客にどのような価値を提供できるのか、競合製品と比較した際の優位性などを完璧に理解しておく必要があります。

- 顧客の業界・業務に関する知識:ターゲットとする顧客が属する業界の動向や特有の課題、業務プロセスなどを理解していなければ、的確なヒアリングや提案はできません。

- マーケティング・営業に関する知識:The Modelのようなフレームワークの理解や、リードナーチャリングの手法など、専門的な知識が求められます。

- ITツールの操作スキル:CRM/SFA、MAツール、オンライン商談ツールなど、日常的に使用する複数のツールを効率的に使いこなすスキルも必須です。

これらの知識は一度覚えれば終わりではなく、製品のアップデートや市場の変化に合わせて常に学び続ける必要があります。この絶え間ない学習への要求が、人によっては負担となり「きつい」と感じる原因になります。

③ 相手の反応が直接見えずモチベーション維持が難しい

インサイドセールスは、電話やメールといった非対面の手段で顧客とコミュニケーションを取ります。そのため、相手の表情や仕草といった非言語的な反応を直接見ることができません。

フィールドセールスであれば、商談中に顧客が頷いたり、熱心にメモを取ったりする様子を見て手応えを感じることができます。一方でインサイドセールスは、電話口での声のトーンや相槌、メールの返信文など、限られた情報から相手の感情や関心度を推測するしかありません。

自分の提案が本当に相手に響いているのか、手応えを感じにくい場面が多く、特に経験の浅い時期は「自分のやっていることは意味があるのだろうか」と不安になりがちです。顧客から感謝の言葉を直接もらう機会もフィールドセールスに比べて少ないため、孤独感を感じやすく、仕事へのモチベーションを維持するのが難しいと感じることがあります。

④ 断られることが多く精神的に疲れる

特にBDR(新規開拓型営業)のように、アウトバウンドでアプローチする場合、断られることは日常茶飯事です。受付で門前払いされたり、担当者に繋がっても「間に合っています」と冷たくあしらわれたりすることは頻繁に起こります。

SDR(反響型営業)であっても、問い合わせてきた顧客全員が前向きなわけではありません。情報収集段階の顧客も多く、商談を打診しても断られるケースは多々あります。

一件一件の断りの言葉を真に受けてしまうと、精神的に大きく消耗してしまいます。「自分の能力が低いからだ」「この製品には魅力がないのか」と自己否定に陥ってしまうこともあります。断られることを前提として、いかに気持ちを切り替え、次のアプローチに臨めるかという精神的なタフさ(レジリエンス)が求められます。この「断られ続ける」という経験が、多くの人にとって「きつい」と感じる最大の要因の一つかもしれません。

⑤ 業務が単調になりやすい

インサイドセールスの基本的な業務は、リストに基づいて電話やメールを送り、顧客と対話し、その内容をシステムに入力するというサイクルの繰り返しです。そのため、仕事に慣れてくると、日々の業務が単調で変化のないルーティンワークだと感じてしまうことがあります。

もちろん、対話する顧客は毎回異なり、その課題も様々ですが、大枠の業務フローは同じです。創造的な仕事がしたい、常に新しい刺激が欲しいというタイプの人にとっては、この単調さがやりがいを失わせる原因になる可能性があります。

この課題を乗り越えるためには、単に作業をこなすだけでなく、「どうすれば接続率が上がるか」「どんなメールの件名なら開封率が高まるか」といった改善活動に自ら主体的に取り組む姿勢が重要になります。日々の業務の中に小さな目標や仮説検証のゲーム性を見出し、工夫を楽しむことが、単調さを乗り越える鍵となります。

インサイドセールスに求められるスキル

「きつい」と言われる側面もあるインサイドセールスですが、適切なスキルを身につけることで、大きなやりがいと成果を得られる魅力的な職種です。ここでは、特に重要とされる5つのスキルを解説します。

コミュニケーション能力

インサイドセールスにおけるコミュニケーション能力とは、単に「話すのがうまい」ということではありません。むしろ、「聞く力(傾聴力)」がより重要になります。

顧客が本当に抱えている課題やニーズは、表面的な言葉の裏に隠れていることが多くあります。相手の話に真摯に耳を傾け、適切な相槌や質問を投げかけることで、顧客自身も気づいていなかった潜在的な課題を引き出すことができます。

また、非対面という制約があるからこそ、複雑な内容を簡潔に、分かりやすく伝える力も不可欠です。声のトーンや話すスピードを意識し、ロジカルな構成で話すことで、相手の理解を促し、信頼感を与えることができます。相手の状況や知識レベルに合わせて言葉を選ぶ配慮も、高度なコミュニケーション能力の表れです。

課題ヒアリング能力

コミュニケーション能力と密接に関連しますが、特に顧客の「課題」を深掘りして特定する能力は、インサイドセールスの成果を左右する重要なスキルです。

顧客は最初から「〇〇という課題があって、××という機能が必要です」と明確に話してくれるわけではありません。「なんとなく業務が非効率で…」「DXを進めたいのだけど…」といった漠然とした悩みからスタートすることがほとんどです。

ここから、SPIN話法(Situation/状況質問、Problem/問題質問、Implication/示唆質問、Need-payoff/解決質問)のようなフレームワークを活用し、質問を重ねることで課題を具体化していきます。

- 「現在の業務フローはどのようになっていますか?」(状況質問)

- 「その中で、特に時間がかかっている点はどこですか?」(問題質問)

- 「その時間がかかることで、他の業務にどのような影響が出ていますか?」(示唆質問)

- 「もし、その時間を半分にできたら、どのようなメリットがありますか?」(解決質問)

このように、顧客の課題を顕在化させ、その課題を放置した場合のリスクと、解決した場合のメリットを顧客自身に認識させることで、自社サービスへの必要性を自然に高めることができます。

タイムマネジメント能力

インサイドセールスは、SDRであれば日に数十件、BDRであっても多くのターゲットアカウントを同時に担当します。それぞれのリードやアカウントは、検討度合いもアプローチすべきタイミングも異なります。

そのため、どの顧客に、いつ、どのようなアクションを取るべきか、優先順位をつけて効率的に業務を遂行するタイムマネジメント能力が必須です。

- CRM/SFAを活用してタスクを管理する。

- スコアリングの高いリードや、返信があった顧客への対応を優先する。

- 集中して架電する時間、メールを作成する時間、情報収集する時間などをブロックで確保する(タイムブロッキング)。

これらの工夫によって、限られた時間の中で最大の成果を出すことが求められます。行き当たりばったりの活動では、重要な機会を逃してしまう可能性があります。

データ分析・活用能力

現代のインサイドセールスは、経験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチが求められます。CRM/SFAやMAツールには、日々の活動データが豊富に蓄積されています。

- 自分の活動データ(架電数、接続率、商談化率など)を振り返り、ボトルネックを特定する。

- 成功した商談と失注した商談のデータを比較し、成約に繋がりやすい顧客の傾向(業種、企業規模、接触パターンなど)を分析する。

- メールの開封率やクリック率を分析し、より効果的な件名やコンテンツを考案する。

これらのデータをただ眺めるだけでなく、自ら仮説を立て、分析し、次のアクションに繋げるPDCAサイクルを回す能力が、他の担当者との差を生む重要なスキルとなります。

ITツールの活用スキル

インサイドセールスの業務は、様々なITツールによって支えられています。これらのツールを使いこなせるかどうかは、業務効率に直結します。

- CRM/SFA:顧客情報や活動履歴の正確な入力はもちろん、レポート機能やダッシュボードを活用して自分のパフォーマンスを分析するスキル。

- MAツール:リードの行動履歴を追跡し、スコアリングの意味を理解してアプローチの優先順位付けに活かすスキル。

- オンライン商談ツール:画面共有や資料共有機能をスムーズに使いこなし、対面に近い質の高いコミュニケーションを実現するスキル。

- CTIシステム:クリックトゥコールや通話録音機能などを活用し、架電業務を効率化するスキル。

これらのツールは日々進化していくため、新しい機能を積極的に学び、自分の業務に取り入れていく探求心も重要です。

インサイドセールスに向いている人の特徴

どのような人がインサイドセールスとして活躍できるのでしょうか。求められるスキルとも関連しますが、ここでは人物像としての特徴を4つ挙げます。

探求心が強く、学ぶ意欲がある人

インサイドセールスは、前述の通り、自社製品、顧客の業界、ITツールなど、非常に広範な知識が求められる職種です。市場やテクノロジーの変化も速いため、常に新しい情報をキャッチアップし、学び続ける姿勢が不可欠です。

「なぜこの顧客は導入を決めたのだろう?」「もっと効率的なアプローチはないだろうか?」といったように、日々の業務に疑問を持ち、その答えを探求することを楽しめる人は、インサイドセールスとして大きく成長できるでしょう。現状に満足せず、自ら知識を深め、スキルを磨いていこうとする知的好奇心が強い人は、この仕事に非常に向いています。

チームで協力して目標達成を目指せる人

インサイドセールスは、個人で完結する仕事ではありません。マーケティング部門、フィールドセールス部門、カスタマーサクセス部門といった他部署と密に連携し、チームとして共通の目標を追いかける必要があります。

自分の成果だけを追求するのではなく、「どうすれば質の高いリードをマーケティング部門から受け取れるか」「どうすればフィールドセールスが商談しやすい形で情報を渡せるか」といった、組織全体の最適化を考えられる視野の広さが求められます。部門間の潤滑油となり、積極的にコミュニケーションを取りながら、チームプレーで勝利することに喜びを感じられる人は、インサイドセールスの世界で輝けるでしょう。

相手の立場に立って考えられる人

インサイドセールスの本質は、顧客の課題解決を支援することです。そのためには、顧客の立場に立ち、その痛みや悩みに共感できるホスピタリティ精神が欠かせません。

自分の売りたいものを一方的に押し付けるのではなく、「この顧客は今、何に困っているのだろうか」「どんな情報を提供すれば喜んでくれるだろうか」と、常に相手の視点で物事を考えることが重要です。顧客の成功を心から願い、そのためのパートナーであろうとする姿勢が、顧客との信頼関係を築き、結果として長期的な成果に繋がります。利己的ではなく、利他的な精神を持つ人が、インサイドセールスとして成功する資質を持っています。

論理的思考力がある人

インサイドセールスの業務は、感覚的な側面と同時に、非常にロジカルな思考が求められる側面も持ち合わせています。

顧客の漠然とした悩みから、質問を重ねて本質的な課題を特定していくプロセスは、まさに論理的な思考そのものです。また、蓄積されたデータを分析して成功要因や失敗要因を特定し、改善策を立案・実行する上でも、仮説検証を繰り返す論理的思考力が不可欠です。

物事を感情論で捉えるのではなく、事実(データ)に基づいて客観的に分析し、筋道を立てて考え、行動できる人は、再現性の高い成果を出し続けることができます。複雑な状況を整理し、本質を見抜く力は、インサイドセールスにとって強力な武器となります。

インサイドセールスの主要なKPI(重要業績評価指標)

インサイドセールス部門の活動や個人の成果を客観的に評価し、改善に繋げるためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。ここでは、一般的に用いられる主要なKPIを紹介します。

コール数・メール送信数などの活動量

これはインサイドセールスの活動の「量」を測る最も基本的な指標です。

- コール数(架電数):1日あたり、または一定期間内に何件の電話をかけたか。

- メール送信数:送信したメールの数。

- 会話数(接続数):電話をかけたうち、実際に担当者と会話できた数。

これらの活動量KPIは、目標達成に向けた行動量の基準となります。ただし、量だけを追い求めると、一件あたりの質が低下するリスクがあるため注意が必要です。例えば、無理にコール数を増やそうとして、準備不足のまま電話をかけても成果には繋がりません。活動量はあくまで土台であり、後述する質的なKPIとセットで評価することが重要です。

アポイント獲得数・獲得率

これはインサイドセールスの活動の直接的な成果を測る指標です。

- アポイント獲得数:フィールドセールスや自らが担当する商談のアポイントを何件獲得できたか。

- アポイント獲得率(アポ率):コール数や会話数に対して、何%の割合でアポイントが獲得できたか。(計算式:アポイント獲得数 ÷ 会話数)

アポイント獲得率は、コミュニケーションの質やトークスキルの習熟度を測る指標となります。この数値が低い場合は、トークスクリプトの見直しやヒアリング方法の改善などが必要と考えられます。ただし、これもアポイントの「質」を考慮しないと、単なる「挨拶訪問」のような質の低いアポイントを量産してしまう可能性があるため、次の商談化率と合わせて見ることが大切です。

商談化数・商談化率(有効商談数)

これがインサイドセールスの「質」を評価する上で最も重要なKPIと言えます。単にアポイントを獲得するだけでなく、それがフィールドセールスが対応するに値する「質の高い商談」であったかを測る指標です。

- 商談化数(有効商談数):獲得したアポイントのうち、BANT条件などの基準を満たし、フィールドセールスが「商談」として正式に受け付けた件数。

- 商談化率:獲得したアポイントのうち、何%が有効商談になったか。(計算式:商談化数 ÷ アポイント獲得数)

この商談化率が高いほど、インサイドセールスは顧客のニーズを的確に捉え、検討度合いの高いリードを創出できていると言えます。フィールドセールスとの連携においても、この「有効商談」の定義を明確に共有しておくことが、部門間の認識のズレを防ぎ、円滑な連携を実現する上で不可欠です。多くの企業では、この商談化数や商談化率をインサイドセールスの最重要KPIとして設定しています。

受注数・受注率

これは、インサイドセールスが創出した商談が、最終的にどれだけ事業全体の売上に貢献したかを測る指標です。

- 受注数:インサイドセールスが創出した商談から、最終的に何件の契約が成立したか。

- 受注率:インサイドセールスが創出した商談のうち、何%が受注に至ったか。(計算式:受注数 ÷ 商談化数)

- 受注金額:インサイドセールスが起点となった案件の総受注金額。

これらのKPIは、フィールドセールスのクロージング力も影響するため、インサイドセールスだけの評価指標とするのは難しい側面があります。しかし、この数値を追うことで、インサイドセールスは「受注に繋がりやすいのはどんな商談か」という視点を持つようになり、より質の高い商談創出への意識が高まります。インサイドセールスとフィールドセールスが共通の目標を持つという意味でも、重要な指標と言えるでしょう。

インサイドセールスを成功させるための4つのポイント

インサイドセールスを導入しても、必ず成功するとは限りません。成果を出し、組織に定着させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

① 役割分担と連携体制を明確にする

インサイドセールス成功の鍵は、The Modelにおける各部門の役割と責任範囲を明確に定義し、スムーズな連携体制を構築することに尽きます。

- リードの定義の共有:マーケティング部門とインサイドセールス部門の間で、「どのようなリード(MQL)を渡すのか」という基準を具体的に定義します。例えば、「特定のWebページを3回以上閲覧し、資料をダウンロードしたリード」など、客観的な基準を設けます。

- 商談の定義の共有(SLAの締結):インサイドセールス部門とフィールドセールス部門の間で、「どのような商談(SQL)を渡すのか」という基準を明確にします。BANT条件などを基にした具体的な基準を定め、サービスレベルアグリーメント(SLA)として文書化することが理想です。

- 情報共有ルールの徹底:CRM/SFAを活用し、各部門がどのような情報を、どのタイミングで入力・共有するかのルールを徹底します。インサイドセールスがヒアリングした顧客の課題やキーパーソン情報が、フィールドセールスに正確に伝わらなければ意味がありません。

- 定期的な連携会議の実施:部門間で定期的に会議を開き、うまくいっている点や課題点を共有し、プロセスの改善について話し合う場を設けることが重要です。

これらの定義やルールが曖昧なままでは、部門間の責任の押し付け合いや対立が発生し、組織全体のパフォーマンスが低下してしまいます。

② KPIを設定し定期的に改善する

前述の通り、適切なKPIを設定し、その数値を基に活動を評価・改善していくことが不可欠です。

- 現実的かつ挑戦的なKPI設定:過去のデータや市場環境を考慮し、達成可能でありながらも、少し挑戦的な目標を設定することで、チームのモチベーションを高めます。

- KPIの可視化:ダッシュボードなどを活用して、チーム全体や個人のKPI進捗状況をリアルタイムで可視化します。これにより、メンバーは自らの状況を客観的に把握し、自律的に行動を修正できます。

- 定期的な振り返りと改善(PDCA):週次や月次でKPIのレビューミーティングを行い、目標達成・未達の要因を分析します。「なぜ商談化率が低いのか」「なぜ受注率が高いのか」といった問いを立て、良かった点は横展開し、悪かった点は改善策を考えて実行するというPDCAサイクルを回し続けることが、組織の成長に繋がります。

KPIは一度設定したら終わりではなく、事業の状況や戦略の変化に応じて、柔軟に見直していくことも重要です。

③ シナリオ(トークスクリプト)を作成し改善を繰り返す

インサイドセールスの活動の質を標準化し、底上げするためには、シナリオ(トークスクリプト)の作成が非常に有効です。

- 基本トークスクリプトの作成:顧客のタイプ(業種、役職など)や状況(問い合わせ、資料請求など)に応じた、基本的な会話の流れやヒアリング項目、切り返しトークなどをまとめたスクリプトを作成します。これにより、新人でも一定レベル以上の対応が可能になります。

- 成功事例の共有と反映:成果を上げているメンバーのトーク内容を分析し、「刺さったフレーズ」や効果的な質問などをスクリプトに反映させていきます。スクリプトは生ものであり、常に改善を繰り返すことが重要です。

- スクリプトへの固執は禁物:ただし、スクリプトはあくまで「地図」のようなものであり、一言一句その通りに話すことが目的ではありません。顧客との対話はライブであり、状況に応じて柔軟に対応することが求められます。スクリプトを土台としつつも、目の前の顧客に合わせた自然な会話を心がけるよう指導することが大切です。

メールのテンプレートについても同様に、効果の高い文面を共有し、改善していく仕組みを構築すると良いでしょう。

④ 適切なツールを導入し活用する

インサイドセールスの効率と質を高める上で、ITツールの活用はもはや必須条件です。

- CRM/SFAの導入:顧客情報、活動履歴、商談状況を一元管理し、部門間の情報連携をスムーズにするための基盤です。これがなければ、組織的なインサイドセールスは成り立ちません。

- MAツールの導入:リードの行動を可視化・スコアリングし、アプローチの優先順位付けやナーチャリングの自動化を支援します。インサイドセールスの活動をより戦略的なものにします。

- オンライン商談ツール/CTIの導入:非対面コミュニケーションの質を高めるオンライン商談ツールや、架電業務を効率化するCTIシステムも、生産性向上に大きく貢献します。

重要なのは、ツールを導入するだけでなく、それを組織全体で「活用」する文化を醸成することです。ツールの使い方に関する研修を実施したり、活用度を評価指標に含めたりといった工夫が求められます。自社のビジネスモデルや規模、予算に合わせて、最適なツールを選定することも成功のポイントです。

インサイドセールスに役立つおすすめツール

インサイドセールス活動を効率化・高度化するためには、適切なツールの導入が欠かせません。ここでは、代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、リードの獲得から育成(ナーチャリング)、選別までを自動化・効率化するツールです。Webサイト上の行動追跡やスコアリング機能により、インサイドセールスがアプローチすべき「ホットなリード」を特定するのに役立ちます。

HubSpot Marketing Hub

インバウンドマーケティングの思想に基づいて設計されたMAツールです。CRMやSFA(Sales Hub)が一体となっており、マーケティングから営業、カスタマーサービスまでの一連の顧客データをスムーズに連携できるのが最大の特徴です。直感的なインターフェースで使いやすく、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

Marketo Engage

アドビ株式会社が提供するMAツールで、BtoB向けに豊富な機能を持つことで知られています。特に、顧客の行動や属性に応じて複雑なシナリオを設計できる柔軟性の高さに定評があり、エンタープライズ企業での導入実績が豊富です。Salesforceとの連携も強力で、高度なデータ活用を目指す企業に適しています。(参照:アドビ株式会社 公式サイト)

SATORI

国産のMAツールとして高い知名度を誇ります。最大の特徴は、まだ氏名などの個人情報が分かっていない「匿名の見込み客」に対しても、ポップアップ表示などでアプローチできる機能です。日本のビジネス環境に合わせた機能開発や、手厚いサポート体制も魅力で、多くの国内企業に導入されています。(参照:SATORI株式会社 公式サイト)

SFA(営業支援システム)/ CRM(顧客関係管理)

SFA/CRMは、顧客情報、商談の進捗、過去の対応履歴などを一元管理するシステムです。インサイドセールス、フィールドセールス、マーケティング間の情報共有のハブとなり、組織的な営業活動の基盤となります。

Salesforce Sales Cloud

世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMの代表格です。顧客管理や商談管理の基本機能に加え、分析機能、AIによる予測機能など、非常に豊富な機能を備えています。カスタマイズ性が高く、AppExchangeというプラットフォームで様々な連携アプリを追加できるため、企業の成長に合わせて拡張していくことが可能です。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpotが提供するSFA/CRMプラットフォームです。無料のCRMを基盤に、Eメールトラッキング、商談パイプライン管理、見積作成などの営業支援機能を追加できます。Marketing Hubとの連携がシームレスで、UI/UXも優れているため、導入のハードルが低いのが特徴です。(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

Zoho CRM

非常にコストパフォーマンスが高いことで知られるSFA/CRMツールです。低価格ながら、顧客管理、営業支援、マーケティングオートメーション、分析など、ビジネスに必要な幅広い機能を網羅しています。特に中小企業やスタートアップにとって、導入しやすい選択肢の一つです。(参照:ゾーホージャパン株式会社 公式サイト)

オンライン商談ツール

非対面のコミュニケーションにおいて、顔を見ながら資料を共有できるオンライン商談ツールは、顧客との関係構築や提案の質を高める上で重要です。

Zoom

世界中で広く普及しているWeb会議システムです。高い接続安定性と簡単な操作性が特徴で、ITに不慣れな顧客でも安心して利用できます。録画機能やブレイクアウトルームなど、商談やウェビナーに役立つ機能も豊富です。(参照:Zoom Video Communications, Inc. 公式サイト)

Google Meet

Google Workspace(旧G Suite)に含まれるビデオ会議ツールです。GoogleカレンダーやGmailとの連携がスムーズで、Googleアカウントを持っていれば手軽に利用できます。セキュリティも高く、ビジネスシーンで安心して使用できます。(参照:Google LLC 公式サイト)

BellFace

電話とPC・スマホを組み合わせて使う、営業に特化したオンライン商談システムです。顧客側はアプリのインストールやURLのクリックが不要で、電話を繋いだまま、発行される4桁の番号を入力するだけで画面共有を開始できます。ITリテラシーを問わず、誰でも簡単に使える手軽さが強みです。(参照:ベルフェイス株式会社 公式サイト)

インサイドセールスのキャリアパス

インサイドセールスは、単なる通過点ではなく、その経験を通じて多様なキャリアを築くことができる魅力的な職種です。ここで得られるスキルは、他の多くの職種でも高く評価されます。

インサイドセールス部門のマネージャー

インサイドセールスの現場で実績を積み、チームをまとめる能力が認められれば、インサイドセールス部門のマネージャーやリーダーへの道が開けます。プレイングマネージャーとして自らも成果を出しながら、メンバーの育成、KPI管理、他部門との連携強化、戦略立案など、より高度なマネジメント業務を担います。チーム全体の成果を最大化することにやりがいを感じる人にとって、目指すべきキャリアパスの一つです。

フィールドセールス

インサイドセールスで培った顧客の課題ヒアリング能力や製品知識は、フィールドセールスとして活躍するための強力な武器になります。顧客の課題を深く理解した上で、質の高い商談を自らクロージングまで導くことができます。インサイドセールスとフィールドセールスの両方を経験することで、営業プロセス全体を俯瞰できる、市場価値の高い営業人材へと成長できます。

カスタマーサクセス

インサイドセールスの本質である「顧客との中長期的な関係構築」や「課題解決支援」というスキルは、カスタマーサクセスの仕事に直結します。契約後の顧客に対し、サービスの活用を促進し、顧客のビジネス成功を支援することで、LTV(顧客生涯価値)を最大化する役割です。顧客に寄り添い、その成功を共に喜ぶことにやりがいを感じる人にとって、非常に親和性の高いキャリアと言えるでしょう。

マーケティング担当

インサイドセールスは、誰よりも「顧客の生の声」を知っているポジションです。顧客がどんな言葉で悩みを語るのか、どんな情報に興味を示すのか、競合としてどの企業を意識しているのか、といった情報は、マーケティング施策を立案する上で非常に貴重なインプットとなります。この現場感覚を活かし、より効果的なコンテンツ作成やリード獲得戦略を立案するマーケティング担当者として活躍する道も有望です。

まとめ

本記事では、インサイドセールスについて、その基本的な定義から注目される背景、具体的な仕事内容、メリット・デメリット、成功のポイントまで、幅広く掘り下げてきました。

インサイドセールスとは、単なる「内勤の電話営業」ではありません。それは、顧客の購買プロセスが変化し、働き方が多様化した現代において、営業活動を科学的かつ効率的に進化させるための戦略的な機能です。マーケティングとフィールドセールスの架け橋として、見込み顧客との関係を構築・育成し、質の高い商談機会を創出することで、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

「きつい」と言われる側面があるのも事実ですが、それは裏を返せば、コミュニケーション能力、課題解決能力、データ活用能力といったポータブルスキルを徹底的に鍛えられる環境であることの証明でもあります。ここで得られる経験は、マネージャー、フィールドセールス、カスタマーサクセス、マーケティングといった多様なキャリアへと繋がる、非常に価値のあるものです。

インサイドセールスの導入を成功させるためには、役割分担の明確化、適切なKPI設定、ツールの活用といったポイントを押さえ、組織全体で取り組むことが不可欠です。この記事が、インサイドセールスへの理解を深め、その導入やキャリアを考える上での一助となれば幸いです。