Webサイトからの集客や売上向上を目指す上で、今や欠かせない存在となった「SEO対策」。言葉は聞いたことがあっても、「具体的に何をすれば良いのか分からない」「難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SEO対策の基本から、初心者でもすぐに実践できる具体的な施策、役立つツール、費用相場まで、網羅的に解説します。SEOの本質を理解し、正しい手順で施策を継続すれば、Webサイトは広告費に頼らない強力な集客チャネルへと成長します。

この記事を読めば、SEO対策の全体像を掴み、自社のWebサイトで何をすべきかが明確になるはずです。一歩ずつ、着実にWebサイトを育てていきましょう。

目次

SEO対策とは

まず、SEO対策の基本的な概念と、なぜそれが現代のビジネスにおいて重要視されるのかを理解することから始めましょう。SEOは「Search Engine Optimization」の略語で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。

簡単に言えば、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させるための一連の施策のことを指します。

例えば、あなたが東京の渋谷で美味しいラーメン屋を探しているとします。多くの場合、「渋谷 ラーメン おすすめ」といったキーワードで検索するでしょう。この時、検索結果の1ページ目に表示されるお店と、10ページ目に表示されるお店では、どちらが選ばれる可能性が高いでしょうか。言うまでもなく、前者です。

このように、検索結果の上位に表示されることは、自社のサービスや商品、情報を求めている潜在的な顧客に発見してもらうための、極めて重要な要素となります。SEO対策は、この「発見されやすさ」を最大化するための取り組みなのです。

なぜSEO対策が重要なのか

現代において、なぜこれほどまでにSEO対策が重要視されるのでしょうか。その背景には、インターネットの普及に伴うユーザーの行動変化と、ビジネスにおけるWebサイトの役割の変化があります。

第一に、ユーザーの情報収集や購買行動の起点が「検索」になっている点が挙げられます。何かを知りたい時、どこかへ行きたい時、商品を購入したい時、多くの人がまずスマートフォンやPCで検索します。総務省の調査によると、インターネットの利用目的として「商品・サービスの購入・取引」や「趣味・娯楽」と並び、「情報収集」を挙げる人が非常に多いことが分かっています。(参照:総務省 令和5年通信利用動向調査)つまり、検索結果に自社の情報が存在しないということは、多くの潜在顧客にとって、そのサービスや商品が存在しないこととほぼ同義になってしまうのです。

第二に、SEO対策は広告費をかけずに継続的な集客を実現できる、費用対効果の高いマーケティング手法である点です。後述するリスティング広告は、費用をかければすぐに検索結果の上位に表示できますが、広告費を止めれば表示されなくなります。一方、SEO対策によって上位表示されたコンテンツは、広告費を支払わなくても検索結果に表示され続けます。もちろん、コンテンツの作成やサイトの改善にコストはかかりますが、一度上位表示を達成すれば、それは24時間365日働き続ける営業担当者のように、継続的に見込み客を呼び込んでくれるのです。これは、長期的に見れば非常に大きなメリットと言えます。

第三に、上位表示されること自体が、企業のブランディングや信頼性の向上に繋がるという側面もあります。「このキーワードで検索して一番上に出てくるサイトだから、きっと信頼できるだろう」とユーザーは無意識に感じます。検索エンジンは、ユーザーにとって最も価値のある、信頼できる情報を提供しようと常にアルゴリズムを改善しています。そのため、上位に表示されているということは、検索エンジンから「この分野における専門性が高く、信頼できる情報源である」と評価されている証でもあるのです。この信頼性は、最終的な購買決定にも大きな影響を与えます。

このように、SEO対策は単にアクセス数を増やすための技術的な施策ではありません。ユーザーのニーズを深く理解し、それに応える価値ある情報を提供することで、自社のビジネスを成長させるための根幹的なマーケティング戦略なのです。

SEOとリスティング広告の違い

Webサイトへの集客方法として、SEOとよく比較されるのが「リスティング広告(検索連動型広告)」です。どちらも検索結果ページに表示される点は共通していますが、その性質は大きく異なります。両者の違いを正しく理解し、自社の目的や状況に応じて使い分けることが重要です。

| 比較項目 | SEO(オーガニック検索) | リスティング広告(有料検索) |

|---|---|---|

| 表示場所 | 検索結果の広告枠の下 | 検索結果の最上部・最下部の広告枠 |

| 費用 | 直接的な広告費は不要(人件費やツール代は発生) | クリック課金制(表示は無料、クリックされると費用発生) |

| 即効性 | 低い(効果が出るまで数ヶ月〜1年以上) | 高い(出稿後すぐに表示可能) |

| 持続性 | 高い(一度上位表示されると資産になる) | 低い(広告費を止めると表示されなくなる) |

| クリック率 | 一般的に高い傾向 | 一般的に低い傾向(広告を避けるユーザーもいる) |

| コンテンツ | ユーザーの検索意図に応える情報提供が中心 | LP(ランディングページ)など、直接的なコンバージョンが目的 |

| 信頼性 | ユーザーからの信頼性が高い傾向 | 広告であると認識されるため、信頼性は比較的低い |

| 柔軟性 | 低い(順位はGoogleのアルゴリズムに依存) | 高い(予算やキーワード、広告文を自由に調整可能) |

SEOの強みは、なんといってもその資産性と信頼性にあります。時間と労力をかけて作り上げた優良なコンテンツは、長期にわたって安定した集客をもたらし、企業の信頼性を高めてくれます。初期投資や継続的な努力は必要ですが、中長期的な視点で見れば、非常に費用対効果の高い施策です。

一方、リスティング広告の最大の強みは、その即効性とコントロールのしやすさです。新商品のキャンペーンや期間限定のセールなど、短期間で成果を出したい場合に非常に有効です。予算やターゲットを細かく設定し、すぐに効果を検証できるため、スピーディーなマーケティング展開が可能です。

どちらか一方が優れているというわけではなく、両者は相互補完的な関係にあります。例えば、SEOで効果が出るまでの間、リスティング広告で集客を補ったり、リスティング広告で成果の良かったキーワードをSEOのターゲットにしたりするなど、両者を組み合わせることで、より効果的なWebマーケティング戦略を構築できます。自社のビジネスモデル、予算、目標達成までの期間などを総合的に考慮し、最適な戦略を選択することが成功への鍵となります。

SEO対策のメリット・デメリット

SEO対策は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、現実的な期待値を持ち、長期的な視点で取り組むことができます。

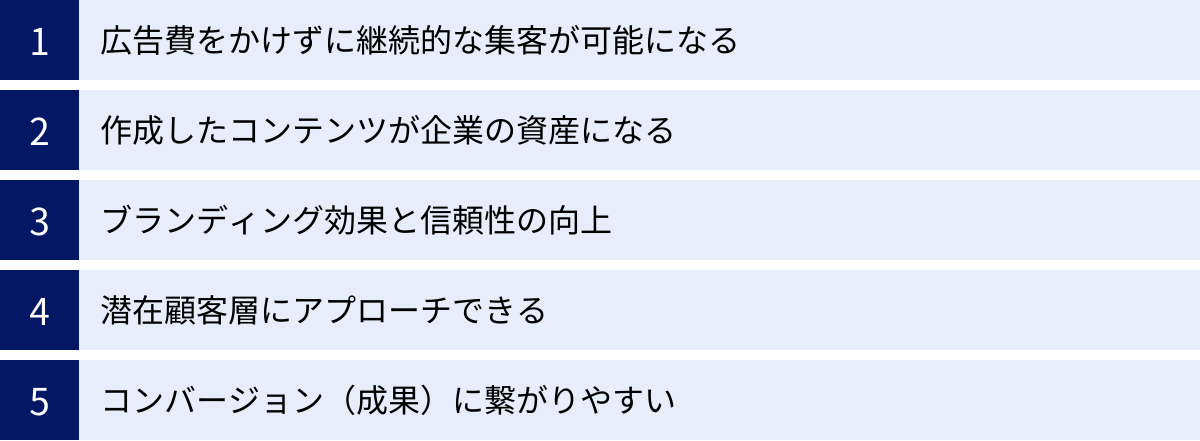

SEO対策のメリット

SEO対策に取り組むことで得られるメリットは多岐にわたります。単なるアクセスアップに留まらない、ビジネスの根幹を支える強力な利点を見ていきましょう。

- 広告費をかけずに継続的な集客が可能になる

最大のメリットは、一度検索上位を達成すれば、広告費を支払うことなく継続的に集客が見込める点です。リスティング広告のようにクリック課金ではないため、アクセスが増えれば増えるほど、1アクセスあたりの単価は下がっていきます。中長期的に見れば、非常に費用対効果の高い集客チャネルとなり得ます。これは、事業の収益性を安定させる上で非常に大きな強みです。 - 作成したコンテンツが企業の資産になる

SEO対策のために作成した質の高いコンテンツは、時が経っても価値が失われにくい「デジタル資産」となります。ブログ記事、解説ページ、導入事例などのコンテンツは、Webサイト上に蓄積され、継続的にユーザーを惹きつけます。さらに、これらのコンテンツはSNSでの発信、メールマガジン、営業資料、ホワイトペーパーなど、様々な形で二次利用が可能です。一度の投資で多方面に活用できるため、マーケティング活動全体の効率を向上させます。 - ブランディング効果と信頼性の向上

特定のキーワードで常に上位に表示されることは、その分野における「専門家」「第一人者」としての認知を広げることに繋がります。ユーザーは「Googleが上位に表示するくらいだから、信頼できる情報だろう」と考える傾向があります。この検索エンジンからの「お墨付き」が、企業の権威性や信頼性を高め、ブランディングを強力に後押しします。商品やサービスを選ぶ際、最終的な決め手としてこの「信頼感」が働くことは少なくありません。 - 潜在顧客層にアプローチできる

リスティング広告は、すでに商品やサービスを認知し、購入意欲が高い「顕在層」へのアプローチに強いという特徴があります。一方、SEOは「〇〇 やり方」「〇〇 おすすめ」といった、まだ具体的な商品名を知らない、あるいは悩みを解決する方法を探している段階の「潜在層」にもアプローチできます。このような早い段階でユーザーと接点を持ち、有益な情報を提供することで、将来的な顧客を育成することができます。 - コンバージョン(成果)に繋がりやすい

検索という能動的な行動をとっているユーザーは、そのテーマに対する関心や問題意識が非常に高い状態にあります。そのため、広告経由のユーザーに比べて、問い合わせや資料請求、商品購入といったコンバージョン(成果)に至る確率が高い傾向があります。ユーザーが自ら求めている情報を提供するため、ミスマッチが少なく、質の高いリードを獲得しやすいのが特徴です。

SEO対策のデメリット

多くのメリットがある一方で、SEO対策にはいくつかのデメリットや注意すべき点もあります。これらを理解せず始めると、「思ったような効果が出ない」と途中で挫折してしまう原因になります。

- 効果が出るまでに時間がかかる

SEO対策は、施策を開始してから効果が表れるまでに時間がかかるのが最大のデメリットです。一般的に、新しいサイトやコンテンツが検索エンジンに評価され、順位が安定するまでには最低でも3ヶ月〜半年、競合が強いキーワードでは1年以上かかることも珍しくありません。短期的な売上アップを期待している場合、SEOは不向きな施策と言えます。忍耐強く、長期的な視点で取り組む姿勢が不可欠です。 - 専門的な知識と継続的な学習が必要

SEO対策には、キーワード選定、コンテンツ作成、技術的なサイト改善、効果測定など、幅広い専門知識が求められます。また、Googleの検索アルゴリズムは年に数回大きなアップデートがあり、常に変化しています。そのため、一度学んで終わりではなく、常に最新の情報をキャッチアップし、施策を改善し続ける努力が必要です。この学習コストや情報収集の手間が、担当者の負担になる可能性があります。 - 上位表示が保証されない(不確実性)

どれだけ努力しても、必ず検索結果の上位に表示されるという保証はどこにもありません。検索順位は、自社の努力だけでなく、競合サイトの動向やGoogleのアルゴリズム変動といった外的要因にも大きく左右されます。昨日まで1位だったキーワードが、アップデートによって圏外に落ちてしまうというリスクも常に存在します。この不確実性は、事業計画を立てる上で考慮すべき重要な点です。 - 継続的なリソース(時間・労力・コスト)が必要

SEOは「一度設定すれば終わり」ではありません。質の高いコンテンツを継続的に作成・公開し、既存のコンテンツを最新の情報に更新(リライト)し、定期的にサイトの技術的な問題がないかチェックし、順位やアクセス数のデータを分析して改善策を練る…といった地道な作業の繰り返しです。これには担当者の時間と労力、場合によってはツール利用料や外注費といったコストが継続的に発生します。

これらのデメリットを理解した上で、SEO対策は短期的な成果を求めるものではなく、企業の持続的な成長を目指すための長期的な投資であると捉えることが成功の鍵です。

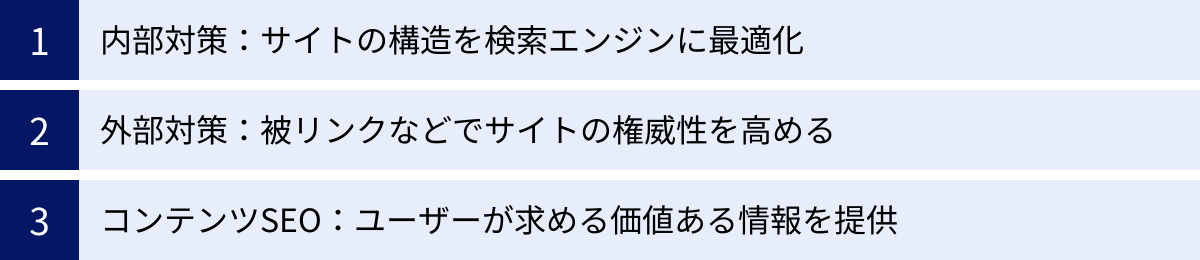

SEO対策の3つの基本要素

SEO対策は、多岐にわたる施策の集合体ですが、大きく分けると「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」の3つの要素に分類できます。これら3つは互いに密接に関連しており、どれか一つだけを行っても十分な効果は得られません。バランス良く取り組むことが重要です。

内部対策

内部対策とは、Webサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンがサイトの情報を正しく、かつ効率的に認識(クロール・インデックス)できるようにするための施策です。家を建てる際の基礎工事や設計に例えられます。どれだけ素晴らしい家具(コンテンツ)を置いても、家そのものが傾いていたり、部屋の配置が分かりにくかったりすれば、住み心地は悪くなります。同様に、サイトの内部構造が整理されていないと、検索エンジンもユーザーもそのサイトを正しく評価できません。

具体的な内部対策には、以下のようなものがあります。

- サイト構造の最適化: ユーザーや検索エンジンが目的のページにたどり着きやすいように、論理的でシンプルなディレクトリ構造やナビゲーションを設計します。

- ページの表示速度改善: ページの読み込みが遅いとユーザーは離脱しやすくなり、検索エンジンからの評価も下がります。画像の圧縮や不要なコードの削除などを行います。

- モバイルフレンドリー対応: スマートフォンでの閲覧に最適化されたデザイン(レスポンシブデザイン)を導入します。現代ではモバイルからのアクセスが多いため、必須の対策です。

- XMLサイトマップの送信: サイト内のページ構成を検索エンジンに伝えるためのファイルを作成し、送信します。これにより、新しいページや更新されたページを素早く認識してもらえます。

- URLの正規化: wwwの有無やindex.htmlの有無など、同じ内容なのにURLが複数存在する場合、評価を一つのURLに集約させる設定を行います。

- SSL化(HTTPS): サイト全体の通信を暗号化することで、セキュリティを高めます。GoogleはHTTPS化をランキング要因の一つとして考慮することを公表しています。

これらの施策は技術的な側面が強く、専門知識が必要な場合もありますが、サイトの健全性を保ち、SEO効果を最大化するための土台として非常に重要です。

外部対策

外部対策とは、他のWebサイトからの被リンク(バックリンク)や、SNS、メディアでの言及(サイテーション)などを通じて、自社サイトの権威性や信頼性を外部から高めるための施策です。他の人からの「推薦」を多く集める活動と考えると分かりやすいでしょう。どれだけ素晴らしい論文を書いても、誰からも引用されなければ、その価値は広く認知されません。Webサイトも同様に、多くの信頼できるサイトからリンクされることで、「このサイトは価値があり、信頼できる」と検索エンジンに評価されます。

主な外部対策は以下の通りです。

- 質の高い被リンクの獲得: 関連性の高い、権威あるサイトから自然な形でリンクを貼ってもらうことを目指します。有益なコンテンツを作成し、それが自然に引用・紹介されるのが理想です。低品質なサイトからのリンクや、金銭で購入したリンクはペナルティの対象となるため、絶対に避けるべきです。

- サイテーションの獲得: サイト名や会社名、ブランド名が、リンクなしで他のWebサイトやSNSで言及されることも評価に影響します。特に地域性の高いビジネス(店舗など)では、NAP情報(Name, Address, Phone Number)の統一性が重要になります。

- SNSの活用: FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどでコンテンツを拡散し、より多くの人に知ってもらうことで、間接的に被リンクやサイテーションの獲得に繋がります。

- プレスリリースの配信: 新サービスや調査結果など、ニュース性の高い情報をプレスリリースとして配信し、ニュースサイトやメディアに取り上げてもらうことで、質の高い被リンクを獲得できる可能性があります。

外部対策は自社でコントロールしにくい要素が多いですが、検索順位に大きな影響を与える重要な要素です。地道な情報発信と、価値あるコンテンツの提供が、結果的に良質な外部評価に繋がります。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に合致した、質の高い、価値のあるコンテンツ(記事、動画、情報ページなど)を作成・提供することを通じて、検索エンジンからの評価を高め、自然な流入を獲得する施策です。前述の内部対策が「器」を整える施策、外部対策が「外部からの評価」を集める施策だとすれば、コンテンツSEOは「中身」そのものを充実させる、最も本質的で重要な施策と言えます。

Googleが一貫して掲げている理念は「ユーザーファースト」です。つまり、検索ユーザーが抱える疑問や悩みを最も的確に解決し、満足させられるコンテンツを上位に表示させようとします。したがって、コンテンツSEOの核心は、小手先のテクニックではなく、徹底的にユーザーと向き合うことにあります。

コンテンツSEOの主なプロセスは以下の通りです。

- キーワード選定: 自社のターゲットユーザーがどのような言葉で検索するかを調査し、対策するキーワードを決定します。

- 検索意図の分析: 選定したキーワードで検索するユーザーが「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という背景(検索意図)を深く掘り下げます。

- コンテンツの企画・作成: 検索意図を満たす、網羅的で、専門性・独自性の高いコンテンツを作成します。文章だけでなく、図や画像、動画なども活用して分かりやすさを追求します。

- E-E-A-Tの向上: コンテンツの専門性(Expertise)、経験(Experience)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)を高めるための要素を盛り込みます。

- リライト(情報更新): 公開したコンテンツの情報を常に最新の状態に保ち、ユーザーの新たなニーズや検索順位の変動に応じて内容を改善し続けます。

これら3つの要素は三位一体です。技術的に優れたサイト(内部対策)に、ユーザーが求める最高の中身(コンテンツSEO)があり、それが外部からも高く評価されている(外部対策)。この状態を目指すことが、SEO対策の最終目標となります。

効果的なSEO基本施策30選

ここでは、前述した3つの基本要素(コンテンツSEO、内部対策、外部対策)に基づき、具体的で効果的な30の基本施策を解説します。初心者の方でも取り組みやすいものから、専門的な知識が必要なものまで含まれますが、まずは全体像を把握し、できるところから着手してみましょう。

①【コンテンツSEO】対策キーワードを選定する

すべてのコンテンツSEOは、どのキーワードで上位表示を目指すかを決定することから始まります。ターゲットユーザーがどのような悩みや欲求を持ち、どんな言葉で検索するかを徹底的に考えます。売上に直結しやすい「購入キーワード(例:商品名 + 通販)」だけでなく、潜在層にアプローチできる「情報収集キーワード(例:〇〇 悩み 解決策)」もバランス良く選定することが重要です。ツール(Googleキーワードプランナーなど)を使い、検索ボリューム(月間検索回数)や競合性を調査し、自社が勝てる見込みのあるキーワードを見つけ出しましょう。

②【コンテンツSEO】検索意図を分析する

キーワードを選んだら、次にそのキーワードで検索するユーザーの「意図」を深く分析します。ユーザーは単に情報を知りたいだけなのか(Knowクエリ)、どこかへ行きたいのか(Goクエリ)、何かをしたいのか(Doクエリ)、商品を買いたいのか(Buyクエリ)。これを理解せずにコンテンツを作成しても、ユーザーの満足は得られません。実際にそのキーワードで検索し、上位表示されているサイトがどのような情報を提供しているかを確認することが、検索意図を掴む最も確実な方法です。

③【コンテンツSEO】競合コンテンツを調査する

上位表示されている競合サイトは、Googleが「ユーザーの意図を満たしている」と評価しているお手本です。これらのサイトがどのようなトピックを、どのような順番で、どれくらいの深さで解説しているかを徹底的に調査します。見出し構成、文字数、画像の使われ方、独自の情報などを分析し、自社のコンテンツがそれらを上回る価値を提供できるかを考えます。ただし、単なる模倣ではなく、競合にはない独自の視点や情報を加えることが差別化の鍵となります。

④【コンテンツSEO】クリックされやすいタイトルを作成する

コンテンツのタイトル(titleタグ)は、検索結果ページでユーザーが最初に目にする非常に重要な要素です。どんなに内容が素晴らしくても、タイトルが魅力的でなければクリックされません。対策キーワードを含めつつ、ユーザーが「この記事を読みたい!」と思うような、具体的で、興味を引く言葉を選びましょう。「〇〇とは?」だけでなく、「〇〇とは?初心者でもわかる基本と実践方法5ステップ」のように、記事を読むことで何が得られるのかを明確に伝えることが重要です。文字数は、検索結果で途切れないよう30文字前後に収めるのが一般的です。

⑤【コンテンツSEO】分かりやすい見出し構成を作成する

見出し(h2, h3タグなど)は、コンテンツの骨格であり、道しるべです。ユーザーは見出しを流し読みして、自分に必要な情報があるかを判断します。論理的な順序で、内容がひと目で分かるような見出しを作成しましょう。見出し構成を先に作ることで、文章の構成がブレなくなり、書きやすくなるというメリットもあります。見出しにも関連するキーワードを自然に含めることで、SEO効果も期待できます。

⑥【コンテンツSEO】独自性と専門性の高い文章を作成する

競合サイトや他の情報源を参考にしつつも、決してコピー&ペーストはせず、必ず自分の言葉で、独自の視点を加えて執筆します。自社ならではの経験に基づくノウハウ、具体的な事例(架空のシナリオでも可)、専門家としての深い洞察などを盛り込むことで、コンテンツの価値は飛躍的に高まります。誰でも書けるような一般論に終始せず、「この記事でしか得られない情報」を提供することを常に意識しましょう。

⑦【コンテンツSEO】E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高める

E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を評価するための重要な指標です。

- 経験(Experience): 実際に商品を使ったり、サービスを体験したりしたことに基づく情報。

- 専門性(Expertise): 特定の分野に関する深い知識。

- 権威性(Authoritativeness): その分野の第一人者として広く認知されていること。

- 信頼性(Trustworthiness): 情報が正確で、発信者が信頼できること。

これらを示すために、筆者・監修者のプロフィールを明記する、公的なデータや研究結果を引用する、運営者情報を明確にするといった対策が有効です。

⑧【コンテンツSEO】画像や動画を最適化する

画像や動画は、文章だけでは伝わりにくい情報を視覚的に補い、ユーザーの理解を助けます。しかし、ファイルサイズが大きすぎるとページの表示速度を低下させる原因になります。画像は適切なサイズにリサイズし、圧縮ツールを使って軽量化しましょう。また、alt属性(代替テキスト)に画像の内容を説明するテキストを設定することは、画像検索からの流入や、視覚障害を持つユーザーのアクセシビリティ向上にも繋がります。

⑨【コンテンツSEO】定期的にコンテンツをリライト(更新)する

一度公開したコンテンツも、放置してはいけません。情報が古くなったり、競合がより良いコンテンツを公開したりすると、順位は下がってしまいます。定期的に順位や流入状況をチェックし、情報の追記、古い情報の修正、構成の見直しなどを行う「リライト」が重要です。リライトによって、コンテンツの鮮度と品質を保ち、長期的に安定した評価を得ることができます。

⑩【コンテンツSEO】新規コンテンツを継続的に追加する

サイト全体の専門性を高め、評価を向上させるためには、特定のテーマに関連する新規コンテンツを継続的に追加していくことが有効です。これにより、サイトがそのテーマについて網羅的に情報を提供していると検索エンジンに認識されやすくなります。また、サイトが定期的に更新されている「活発なサイト」であると示すことにも繋がります。

⑪【コンテンツSEO】網羅性の高いコンテンツを目指す

ユーザーがそのキーワードで検索した際に抱くであろう疑問や悩みを、そのページ内ですべて解決できるような「網羅性」を目指します。ユーザーが「これも知りたかった」と感じる関連情報を先回りして提供することで、ページからの離脱を防ぎ、満足度を高めることができます。競合調査で洗い出したトピックを参考に、さらに深掘りした情報や関連情報を含めましょう。

⑫【コンテンツSEO】構造化データをマークアップする

構造化データとは、ページ内の情報(例えば、レシピの調理時間、イベントの日時、FAQなど)が何であるかを検索エンジンに明確に伝えるためのコードです。これを実装することで、検索結果に「リッチリザルト」として評価や星、FAQなどが表示されることがあります。リッチリザルトは検索結果で目立ち、クリック率の向上に大きく貢献します。

⑬【コンテンツSEO】分かりやすい導入文を作成する

導入文は、ユーザーがそのページを読み進めるか、離脱するかを決める重要な部分です。「この記事を読むことで、あなたのどんな悩みが解決できるのか(ベネフィット)」を明確に提示し、記事全体で何が語られるのかを簡潔に要約することで、ユーザーの期待感を高め、続きを読む意欲を引き出します。

⑭【コンテンツSEO】適切なCTA(行動喚起)を設置する

CTA(Call To Action)とは、ユーザーに取ってもらいたい行動(問い合わせ、資料請求、購入など)を促すボタンやリンクのことです。コンテンツを読み終えて満足度が高まったユーザーに対し、次にしてほしい行動を分かりやすく提示します。コンテンツの文脈に合った自然な流れで設置することが重要です。

⑮【コンテンツSEO】関連性の高いコンテンツを増やす

特定のテーマ(例えば「Webマーケティング」)について、その中の様々なサブトピック(「SEO」「リスティング広告」「SNSマーケティング」など)に関するコンテンツを増やしていくことで、サイト全体のテーマ性が強化されます。これは「トピッククラスターモデル」という考え方で、サイトが特定の分野における専門家であることを検索エンジンに示す上で非常に効果的です。

⑯【内部対策】ページの表示速度を改善する

ページの表示が3秒以上かかると、多くのユーザーは離脱してしまいます。表示速度はGoogleのランキング要因でもあり、ユーザー体験に直結する重要な要素です。画像の圧縮、不要なプラグインやスクリプトの削除、ブラウザキャッシュの活用、高性能なサーバーへの移行などで改善できます。Googleの「PageSpeed Insights」というツールで自サイトの速度を計測してみましょう。

⑰【内部対策】モバイルフレンドリーに対応する

現在、インターネットアクセスの大半はスマートフォン経由です。Googleもモバイル版のサイトを基準に評価を行う「モバイルファーストインデックス」を全面的に導入しています。PCでもスマートフォンでも、画面サイズに応じてレイアウトが最適化される「レスポンシブWebデザイン」に対応することは必須です。Googleの「モバイルフレンドリーテスト」で確認できます。

⑱【内部対策】内部リンクを最適化する

内部リンクとは、自サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。関連性の高いページ同士をリンクで繋ぐことで、ユーザーがサイト内を回遊しやすくなり、滞在時間が延びます。また、検索エンジンにとっても、サイトの構造を理解しやすくなり、重要なページに評価(リンクジュース)を受け渡す効果があります。

⑲【内部対策】URLを正規化する

「https://example.com」「https://www.example.com」「https://example.com/index.html」のように、同じ内容を表示するページが複数のURLで存在すると、検索エンジンからの評価が分散してしまいます。「canonical」タグを使って、評価を統合したい正規のURLを指定することで、この問題を解決できます。

⑳【内部対策】サイトをSSL化(HTTPS)する

SSL化とは、サイトとユーザー間の通信を暗号化することです。これにより、第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎ、セキュリティを高めます。URLが「http://」から「https://」になります。GoogleはHTTPSをランキングシグナルとして使用することを明言しており、ユーザーに安心感を与えるためにも必須の対応です。

㉑【内部対策】XMLサイトマップを送信する

XMLサイトマップは、サイト内にどのようなページが存在するかを検索エンジンに伝えるための地図のようなファイルです。これをGoogle Search Consoleから送信することで、検索エンジンがサイトの全ページを効率的にクロールし、インデックスするのを助けます。特に、ページ数が多い大規模サイトや、内部リンクが少ないサイトでは重要性が高まります。

㉒【内部対策】robots.txtを適切に設定する

robots.txtは、検索エンジンのクローラーに対して、サイト内のどのページをクロールしないでほしいかを指示するためのファイルです。会員限定ページやテストページなど、検索結果に表示させたくないページへのクロールを制限することで、クローラーが重要なページを優先的に巡回するように促します。設定を誤ると重要なページがクロールされなくなるため、注意が必要です。

㉓【内部対策】パンくずリストを設置する

パンくずリストとは、「ホーム > カテゴリ > 記事ページ」のように、ユーザーがサイト内のどの階層にいるかを示すナビゲーションのことです。ユーザーが現在地を把握しやすくなり、サイトの利便性が向上します。また、検索エンジンにとってもサイト構造を理解する手助けとなり、SEOにも良い影響を与えます。

㉔【内部対策】404エラーページを最適化する

ユーザーが削除されたページや間違ったURLにアクセスした際に表示されるのが404エラーページです。単に「ページが見つかりません」と表示するだけでなく、トップページへのリンクやサイト内検索ボックス、おすすめ記事などを設置することで、ユーザーがサイトから離脱するのを防ぎ、他のページへ誘導することができます。

㉕【内部対策】シンプルなサイト構造にする

サイトの階層はできるだけ浅く(トップページから3クリック以内で全てのページに到達できるのが理想)、論理的で分かりやすいカテゴリ分けを心がけましょう。複雑で分かりにくい構造は、ユーザーだけでなく検索エンジンも混乱させてしまいます。シンプルな構造は、ユーザビリティとクローラビリティの両方を向上させます。

㉖【外部対策】質の高い被リンクを獲得する

外部対策の王道は、質の高いサイトから自然な形でリンク(被リンク)を獲得することです。最も効果的な方法は、他の人が「参考にしたい」「紹介したい」と思うような、独自性・専門性の高い優れたコンテンツを作成することです。公的機関や業界団体、関連性の高い専門ブログなどからのリンクは、特に高く評価されます。自作自演のリンクや金銭でのリンク購入はペナルティのリスクが非常に高いため、絶対に行ってはいけません。

㉗【外部対策】サイテーション(指名検索)を増やす

サイテーションとは、リンクの有無に関わらず、Web上で会社名、サイト名、ブランド名、住所、電話番号などが言及されることです。多くの言及は、そのビジネスの知名度や信頼性の高さを示す指標と見なされます。特に、店舗ビジネスなど地域性が重要な場合は、Googleビジネスプロフィールや地域のポータルサイトなどでNAP情報(名前、住所、電話番号)を統一して正確に掲載することが重要です。

㉘【外部対策】SNSで情報を発信・拡散する

X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNSでコンテンツを共有することは、直接的なランキング要因ではありませんが、間接的にSEOへ良い影響を与えます。SNSで情報が拡散されることで、より多くの人の目に触れ、結果として自然な被リンクやサイテーションの獲得に繋がる可能性があります。

㉙【外部対策】Googleビジネスプロフィールを活用する

店舗やオフィスを持つビジネスの場合、Googleビジネスプロフィールの登録と最適化は必須です。無料で利用でき、Googleマップや「地域名 + 業種」などのローカル検索結果で上位に表示される可能性が高まります。営業時間、住所、電話番号、写真、口コミなどを充実させ、常に最新の情報に保つことが重要です。

㉚【外部対策】プレスリリースを配信する

新サービスの開始、独自の調査データの発表、イベント開催など、社会的なニュース価値がある情報をプレスリリースとして配信することも有効な外部対策です。ニュースサイトや業界メディアに取り上げられれば、質の高い被リンクを獲得できる大きなチャンスとなります。

初心者でもわかるSEO対策の始め方【5ステップ】

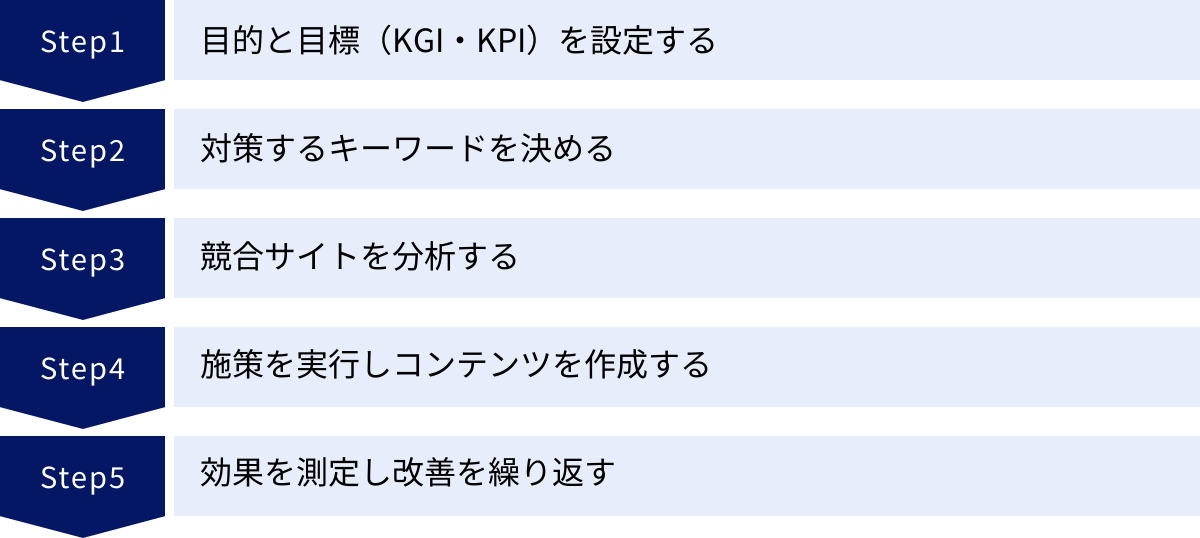

ここまで多くの施策を紹介してきましたが、「何から手をつければいいの?」と戸惑う方もいるでしょう。ここでは、初心者がSEO対策を始めるための具体的な5つのステップを解説します。この流れに沿って進めることで、計画的かつ効率的に施策を実行できます。

① 目的と目標(KGI・KPI)を設定する

まず最初に、「何のためにSEO対策を行うのか」という目的を明確にします。「売上を1.2倍にしたい」「問い合わせ件数を月20件に増やしたい」「ブランドの認知度を高めたい」など、ビジネス上の最終ゴール(KGI: Key Goal Indicator)を具体的に設定しましょう。

次に、そのKGIを達成するための中間的な指標であるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。SEOにおけるKPIの例としては、以下のようなものがあります。

- 検索順位: 対策キーワードで何位を目指すか。

- オーガニック検索からの流入数(セッション数): 月に何人のユーザーを自然検索から集めるか。

- クリック率(CTR): 検索結果に表示されたうち、どれくらいの割合でクリックされるか。

- コンバージョン率(CVR): サイトに訪れたユーザーのうち、何%が問い合わせや購入に至るか。

目的と目標が明確になることで、やるべき施策の優先順位が決まり、チーム内での共通認識も生まれます。 また、後々の効果測定の基準にもなります。

② 対策するキーワードを決める

次に、設定した目標を達成するために、どのようなユーザーに、どのようなキーワードでアプローチするかを決定します。このステップはSEOの成否を分ける非常に重要なプロセスです。

- キーワードの洗い出し:

自社のターゲット顧客が、どのような悩みや課題を持っているかを想像し、検索しそうなキーワードをできるだけ多く洗い出します(例:「肌荒れ 原因」「乾燥肌 化粧水 おすすめ」など)。自社の商品やサービス名だけでなく、関連する悩みや解決策に関するキーワードも考えます。 - 検索ボリュームの調査:

洗い出したキーワードが、実際に月にどれくらい検索されているか(検索ボリューム)を調べます。Googleキーワードプランナーなどのツールを使えば、おおよその検索数を知ることができます。 - キーワードの絞り込み:

検索ボリュームが極端に多いキーワード(ビッグキーワード)は競合が強く、上位表示の難易度が高くなります。逆に、検索ボリュームがゼロに近いキーワードでは、上位表示できてもアクセスは期待できません。自社のサイトの現状を踏まえ、検索ボリュームが中程度で、かつコンバージョンに繋がりやすいキーワード(ミドルキーワード、ロングテールキーワード)から狙うのが現実的な戦略です。

③ 競合サイトを分析する

対策キーワードが決まったら、そのキーワードで実際に検索し、上位表示されている1〜10位の競合サイトを徹底的に分析します。 これらはGoogleから高い評価を得ている「お手本」であり、成功のヒントが詰まっています。

- コンテンツの内容: どのようなトピック(見出し)を扱っているか? 網羅性は高いか? 独自の情報はあるか?

- コンテンツの形式: テキスト中心か? 画像や動画を多用しているか?

- タイトルとディスクリプション: どのような言葉でユーザーのクリックを誘っているか?

- サイトの構造: 内部リンクはどのように張られているか?

- E-E-A-T: 誰が書いているのか? 運営者情報は明確か?

これらの分析を通じて、「なぜこのサイトが上位にいるのか」を理解し、自社がそれらのサイトよりも優れた価値を提供するための戦略を立てます。

④ 施策を実行しコンテンツを作成する

分析が終われば、いよいよ実行フェーズです。ステップ③で立てた戦略に基づき、「効果的なSEO基本施策30選」で紹介したような施策を実行していきます。

特に重要なのがコンテンツ作成です。競合分析で得られたインサイトを元に、ユーザーの検索意図を120%満たすような、網羅的で、専門性・独自性の高いコンテンツを作成します。見出し構成をしっかり練り、分かりやすい文章を心がけ、図や画像を効果的に使いましょう。

同時に、ページの表示速度改善やモバイル対応といった内部対策も、できる範囲で進めていきます。一つ一つの施策を丁寧に行うことが、将来の大きな成果に繋がります。

⑤ 効果を測定し改善を繰り返す

コンテンツを公開したり、サイトを改善したりしたら、それで終わりではありません。SEOは「実行(Do)」と「評価(Check)・改善(Action)」を繰り返すプロセス(PDCAサイクル)が不可欠です。

- 効果測定: Google Search ConsoleやGoogle Analyticsなどのツールを使い、設定したKPI(検索順位、流入数、CTRなど)の推移を定期的にチェックします。

- 分析: なぜ順位が上がったのか(下がったのか)? どのページの流入が多いのか? ユーザーはどのページで離脱しているのか? データを元に要因を分析します。

- 改善: 分析結果に基づき、改善策を実行します。例えば、順位が伸び悩んでいる記事は、競合サイトを再度分析して情報を追記(リライト)したり、クリック率が低い場合はタイトルを修正したりします。

この「目的設定 → キーワード選定 → 競合分析 → 実行 → 効果測定・改善」という5つのステップを地道に回し続けることが、SEO対策を成功に導く王道です。

SEO対策に役立つおすすめツール

SEO対策を効率的かつ効果的に進めるためには、ツールの活用が欠かせません。ここでは、多くのWeb担当者やSEO専門家が利用している代表的なツールを、目的別に紹介します。

Googleが提供する基本ツール

まずは、Googleが無料で提供している必須ツールです。これらを使わずにSEO対策を進めることはできないと言っても過言ではありません。

Google Search Console

Google Search Console(サーチコンソール)は、Google検索における自社サイトのパフォーマンスを監視、管理できるツールです。

- 掲載順位やクリック数の確認: どのようなキーワードで、何回表示され、何回クリックされたか、平均掲載順位はいくつか、といったデータを確認できます。

- インデックス登録のリクエスト: 新しく作成したページや更新したページをGoogleに素早く認識してもらうよう促せます。

- サイトの問題点の把握: モバイルユーザビリティの問題や、セキュリティの問題など、Googleがサイトを評価する上で検知した技術的な問題を通知してくれます。

- XMLサイトマップの送信: 作成したサイトマップを送信する場所です。

Google Analytics

Google Analytics(アナリティクス)は、Webサイトにアクセスしたユーザーの行動を詳細に分析できるアクセス解析ツールです。

- ユーザー属性の分析: サイト訪問者の年齢、性別、地域、使用デバイスなどを把握できます。

- 集客チャネルの分析: ユーザーがどこから(検索、SNS、広告など)サイトに訪れたかを確認できます。

- ユーザー行動の分析: どのページがよく見られているか、平均滞在時間はどれくらいか、どのページで離脱しているかなどを分析できます。

- コンバージョンの計測: 設定した目標(問い合わせ完了など)がどれくらい達成されたかを計測できます。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーは、もともとリスティング広告(Google広告)出稿者のためのツールですが、SEOのキーワード選定にも非常に役立ちます。

- 検索ボリュームの調査: 特定のキーワードが月間どれくらい検索されているかのおおよその数値を知ることができます。

- 関連キーワードの発見: あるキーワードに関連する、新たなキーワードの候補を見つけ出すことができます。

- 競合性の把握: キーワードの広告出稿における競合性(高・中・低)が分かり、SEOでの難易度を推測する参考になります。

多機能SEOツール

キーワード調査、競合分析、被リンク調査、順位計測など、SEOに必要な機能を網羅した高機能な有料ツールです。本格的にSEOに取り組む企業で広く導入されています。

Ahrefs

Ahrefs(エイチレフス)は、世界中で非常に人気の高いSEO分析ツールです。特に被リンクデータの分析に定評があり、競合サイトがどのようなサイトからリンクを獲得しているかを詳細に調査できます。 その他、自社サイトの技術的な問題点を診断するサイト監査機能や、対策キーワードの検索順位追跡、コンテンツのアイデア発見など、機能は多岐にわたります。

Semrush

Semrush(セムラッシュ)もAhrefsと並ぶ代表的なオールインワンSEOツールです。競合分析機能が特に強力で、競合サイトの流入キーワードや広告出稿状況などを丸ごと分析できます。 SEOだけでなく、リスティング広告、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティング全般をカバーする幅広い機能が特徴です。

検索順位チェックツール

対策キーワードの日々の順位変動を自動で記録・追跡してくれるツールです。施策の効果測定に役立ちます。

GRC

GRCは、PCにインストールして使用するタイプの検索順位チェックツールです。シンプルで直感的な操作性が特徴で、低価格から利用できるため、個人ブロガーから企業まで幅広く利用されています。Google、Yahoo!、Bingの順位をまとめてチェックできます。

Rank Tracker

Rank Trackerは、海外製の高機能な順位チェックツールで、デスクトップアプリとして提供されています。無制限のキーワード追跡や詳細な競合比較機能が魅力です。多機能SEOツール(Ahrefsなど)に比べて安価に利用できる場合が多いです。

キーワード調査ツール

キーワード選定やコンテンツ作成の際に、より深くキーワードを調査するためのツールです。

Ubersuggest

Ubersuggestは、SEO専門家として著名なニール・パテル氏が提供するツールです。キーワードの検索ボリュームやSEO難易度、関連キーワード候補などを簡単に調査できます。 無料でも一部機能を利用できるため、手軽に試せるのが魅力です。

rishirikonbu.jp

ラッコキーワード(旧:関連キーワード取得ツール(仮))は、あるキーワードと一緒に検索されている「サジェストキーワード」や「関連語句」を大量に取得できる無料ツールです。ユーザーの多様な検索意図を把握し、コンテンツの網羅性を高めるためのアイデア出しに非常に役立ちます。

SEO対策の費用相場と外注する際のポイント

SEO対策を自社で行う(インハウス)か、専門の会社に外注するかは多くの企業が悩む点です。ここでは、外注する場合の費用相場と、依頼先を選ぶ際の重要なポイントを解説します。

SEO対策の費用相場

SEO対策の費用は、依頼する業務範囲やサイトの規模、目標とするキーワードの難易度などによって大きく変動します。あくまで一般的な目安として参考にしてください。

| サービス内容 | 費用相場(月額) | 主な業務内容 |

|---|---|---|

| SEOコンサルティング | 10万円 〜 50万円 | サイトの現状分析、課題抽出、戦略立案、改善提案、定例ミーティング、レポーティングなど。実作業は含まず、アドバイスが中心。 |

| コンテンツSEO | 20万円 〜 100万円以上 | キーワード選定、構成案作成、記事執筆、校正、入稿までを代行。記事の文字数や専門性、本数によって費用が変動。 |

| 内部対策 | 30万円 〜 (一括) | サイトの技術的な問題点を修正。サイトの規模や改修範囲により、数百万円になることも。一括払いが基本。 |

| 外部対策 | 5万円 〜 30万円 | 良質な被リンク獲得のためのコンサルティングや施策支援。※リンク購入を提案する業者は避けること。 |

| 一括支援(総合) | 50万円 〜 200万円以上 | 上記のコンサルティング、コンテンツ制作、内部・外部対策などを総合的に支援。 |

SEOコンサルティングの費用

戦略立案やアドバイスが中心のプランです。社内に実行リソースはあるが、専門的なノウハウが不足している場合に適しています。定期的なレポートとミーティングで、施策の方向性を示してくれます。

コンテンツSEOの費用

記事作成を丸ごと依頼するプランです。キーワード選定から構成案作成、ライティング、入稿までを代行してくれます。1記事あたりの単価で計算されることも多く、その場合、1記事5万円〜20万円程度が相場です。専門性が高い分野ほど高額になる傾向があります。

内部対策・外部対策の費用

内部対策は、サイトの技術的な診断と改修が中心で、プロジェクト単位での一括払いとなることが一般的です。外部対策は、被リンク獲得支援などが中心ですが、どのような手法で被リンクを獲得するのかを必ず確認し、Googleのガイドラインに違反するような手法(有料リンクなど)を提案する会社は絶対に避けましょう。

SEO対策会社を選ぶ際のポイント

費用だけでなく、サービスの質や信頼性を見極めることが非常に重要です。以下のポイントをチェックして、自社に合ったパートナーを選びましょう。

- 「順位保証」「絶対上がる」を謳っていないか

前述の通り、SEOに絶対はありません。検索順位はGoogleのアルゴリズムや競合の動向に左右されるため、順位を保証することは不可能です。「順位保証」を謳う会社は、リスクの高い手法を用いている可能性があるため、避けるのが賢明です。 - 施策内容が具体的で透明性があるか

「弊社の独自ノウハウで上位化します」といった曖昧な説明ではなく、「どのような分析を行い、どのような基準でキーワードを選び、どのようなコンテンツを作成し、どのような技術的改善を行うのか」を具体的に説明してくれるかを確認しましょう。施策内容がブラックボックスになっている会社は信頼できません。 - 実績や得意分野が自社と合っているか

その会社が過去にどのような業界・業種のサイトを手がけてきたかを確認しましょう。BtoB、BtoC、ECサイト、メディアサイトなど、ビジネスモデルによって有効な施策は異なります。自社の業界やビジネスモデルに近い実績があれば、よりスムーズな連携が期待できます。 - 担当者とのコミュニケーションは円滑か

SEOは長期的な取り組みになるため、担当者との相性やコミュニケーションのしやすさも重要です。質問に対して的確に答えてくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、レスポンスは速いかなど、契約前の打ち合わせで確認しましょう。 - レポートの内容は分かりやすいか

毎月どのようなレポートが提出されるのか、事前にサンプルを見せてもらいましょう。単に順位やアクセス数の数字が羅列されているだけでなく、その数字の変動要因の分析や、それに基づく次月の施策提案まで含まれているかが重要です。

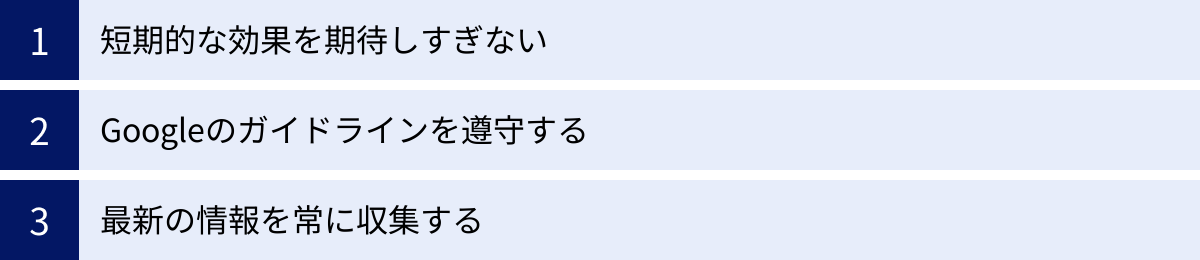

SEO対策で注意すべき3つのこと

最後に、SEO対策を成功させるために、常に心に留めておくべき3つの重要な注意点を解説します。これらを怠ると、努力が水の泡になったり、かえってサイトの評価を下げてしまったりする可能性があります。

① 短期的な効果を期待しすぎない

これはSEO対策における最も重要な心構えです。何度も述べてきたように、SEOは効果が出るまでに数ヶ月から1年以上の時間が必要です。 施策を始めてすぐにアクセスが倍増したり、売上が急増したりすることはありません。

経営層や上司が短期的な成果を求めてくることもあるかもしれませんが、SEOの特性を事前にしっかりと説明し、理解を得ておくことが不可欠です。焦って結果を求め、質の低いコンテンツを量産したり、不正なテクニックに手を出したりすることは、長期的に見て必ずマイナスに働きます。SEOは「マラソン」であり、「短距離走」ではないことを肝に銘じ、地道な努力を継続する覚悟を持ちましょう。

② Googleのガイドラインを遵守する

Googleは、ユーザーにとって有益な検索結果を提供するために、「Google検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)」を公開しています。ここには、Googleがどのようなサイトを評価し、どのような行為を不正(スパム)と見なすかが明記されています。

具体的に避けるべき不正行為(ブラックハットSEO)の例としては、以下のようなものがあります。

- キーワードの乱用: コンテンツ内に不自然なほどキーワードを詰め込む。

- 隠しテキスト・隠しリンク: 背景色と同じ色でテキストを記述するなど、ユーザーには見えない形でキーワードやリンクを設置する。

- 低品質なコンテンツの自動生成: プログラムを使って意味のない文章を大量に生成する。

- 有料リンクの購入・リンクプログラムへの参加: 検索順位を操作する目的でリンクを売買する。

- クローキング: ユーザーと検索エンジンに異なるコンテンツを見せる。

これらのガイドライン違反が発覚した場合、検索順位を大幅に下げられたり、最悪の場合は検索結果から完全に削除されたりする「手動による対策(ペナルティ)」を受けるリスクがあります。目先の順位上昇のために不正な手段に手を出すことは、自社のビジネスにとって致命的な結果を招きかねません。常にユーザーファーストの視点に立ち、正々堂々と質の高いコンテンツで勝負することが、唯一の持続可能なSEO対策です。

③ 最新の情報を常に収集する

SEOの世界は、Googleのアルゴ-リズムアップデートによって常に変化しています。昨日まで有効だったテクニックが、今日には通用しなくなることも日常茶飯事です。そのため、SEO担当者は常にアンテナを高く張り、最新の情報を収集し続ける必要があります。

信頼できる情報源としては、以下のようなものがあります。

- Google検索セントラル ブログ: Googleが公式にSEOに関する情報やアップデート内容を発表するブログです。最も信頼性が高い一次情報源です。

- 海外の著名なSEO情報サイト: Search Engine Land, Search Engine Journal, Moz Blogなど、海外には質の高い情報サイトが多数あります。

- 国内の信頼できるSEO専門家や事業会社のブログ: 日本国内の検索動向に合わせた解説や考察を発信している専門家の情報をフォローするのも有効です。

これらの情報源からインプットを続け、変化に対応していく柔軟な姿勢が、長期的にSEOで成功を収めるためには不可欠です。ただし、情報に振り回されすぎず、「ユーザーにとっての価値は何か」という本質を見失わないことが最も重要です。

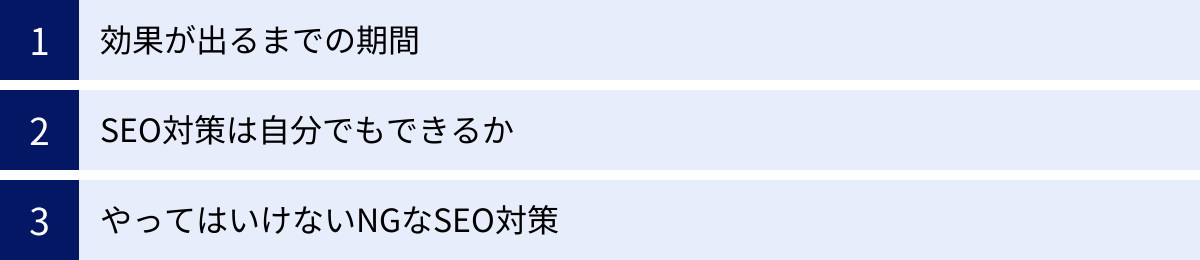

SEO対策に関するよくある質問

最後に、SEO対策に関して初心者の方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

SEO対策はどれくらいの期間で効果が出ますか?

一概には言えませんが、一般的には3ヶ月から1年程度かかると考えるのが現実的です。効果が出るまでの期間は、以下のような要因によって大きく異なります。

- サイトのドメインパワー: 新規に立ち上げたサイトか、長年運営されているサイトか。

- 対策キーワードの競合性: 競合が強いビッグキーワードか、比較的弱いロングテールキーワードか。

- 施策の質と量: どれだけ質の高いコンテンツを、どれくらいの頻度で投入できるか。

- サイトの技術的な状態: 内部対策がしっかりできているか。

短期間で効果が出るケースも稀にありますが、基本的には長期戦であると認識し、焦らず継続的に取り組むことが重要です。

SEO対策は自分でもできますか?

はい、基本的なSEO対策は自分(自社)でも行うことが可能です。この記事で紹介したような、キーワード選定、コンテンツ作成、基本的な内部対策など、初心者でも始められることはたくさんあります。

まずはGoogleが提供する無料ツール(Search Console, Analytics)を導入し、自社のサイトの現状を把握することから始めましょう。そして、ターゲットユーザーの検索意図を考え、それに応える質の高いコンテンツを1本作成してみるのが良い第一歩です。

ただし、より高度な技術的改善や、大規模なコンテンツ戦略、詳細な競合分析などには専門的な知識と経験が必要です。リソースが足りない場合や、より早く、確実に成果を出したい場合は、専門の会社に外注することも有効な選択肢です。自社でできる範囲と、専門家の力を借りる範囲を見極めることが大切です。

やってはいけないNGなSEO対策はありますか?

はい、あります。これらは「ブラックハットSEO」と呼ばれ、Googleのガイドラインに違反する行為です。実行するとペナルティを受け、サイトの評価を大きく損なう危険性があります。代表的なNGな対策は以下の通りです。

- 購入したリンクや相互リンク: 順位操作を目的とした不自然なリンクの獲得。

- キーワードの詰め込みすぎ: ユーザーの読みやすさを無視して、キーワードを不自然に多用する。

- コピーコンテンツ: 他のサイトのコンテンツをそのまま、あるいは少しだけ書き換えて使用する。

- 隠しテキストや隠しリンク: ユーザーに見えないようにキーワードやリンクを埋め込む。

これらの手法は、かつて効果があった時代もありましたが、現在の高度なアルゴリズムでは簡単に見抜かれてしまいます。目先の順位を追い求めるのではなく、ユーザーに価値を提供し、検索エンジンから自然に評価されることを目指す「ホワイトハットSEO」を徹底することが、成功への唯一の道です。